河南省部分学校2024-2025学年高二下学期4月质量检测(期中) 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省部分学校2024-2025学年高二下学期4月质量检测(期中) 历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 259.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 10:10:32 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025学年度高二年级4月质量检测

历 史

全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.16世纪中期,一位西班牙殖民者写信向国王报告:“当地(美洲)一种块茎作物在贫瘠山地也能丰产,我们将其引种至伊比利亚半岛后,许多农民在传统谷物难以生长的坡地上大量种植。”据此可知,新航路开辟后的物种交流

A.改善了引种地区农业生态环境 B.有利于欧洲人口的增长

C.改变了殖民地单一的经济结构 D.推动了全球贸易的发展

2.1802年英国工厂法规定:每个学徒工无论男女,至少在前4年内每个工作日应有一定时间接受教育;在正常的工作时间内,学习读、写、算或其中任意一种,视其年龄和能力而定。1846年的工厂法又指出,工厂教育是强制性的,对工厂主和父母均有要求。这主要是由于

A.工人社会地位的提高 B.工人生存状况恶劣

C.民众学习意识的增强 D.工业化发展的需要

3.两宋时期,草市或墟市在各地普遍发展,其中有一些与广阔的农村有了较为密切的联系,成为繁荣的小市镇。这种状况表明

A.商品经济向农村延伸 B.城市经济职能增强

C.传统经济结构发生变化 D.重农抑商政策废除

4.1950年,美国有64%的城市人口住在市区,而到了1990年,这一数字却还不到39%。同时,中心城市服务业的就业百分比从85%降至52%,制造业则从67%降至45%。据此可知,美国

A.遭受经济危机影响 B.区域经济实现平衡

C.出现逆城市化现象 D.城乡经济差距缩小

5.1906年,上海电车公司铺设轨道时,地方士绅联名上书称:“电车纵横驰骤,震动陵寝,毁坏地脉,更令沿街商铺门庭晦暗,实乃乱我华夏风水之妖物。”这一现象最能说明

A.传统观念阻碍近代城市交通发展 B.清政府缺乏城市基础设施管理能力

C.民族资本主义受到外资企业排挤 D.西方工业文明与中国乡土社会脱节

6.20世纪60年代,山东省的农村公社建立了大队卫生站,使得农民可以就近获得医疗服务,同时“赤脚医生”深入村庄开展卫生宣传和疫苗接种工作,使得公社的传染病发病率大幅下降。这些举措

A.建立起农村福利制度体系 B.强化了民众卫生意识

C.适应了“三大改造”的要求 D.加速了农村经济发展

7.下面是《虎溪三笑图》,讲述的是东晋时期,儒者陶渊明、道士陆修静相携访问在庐山修行的高僧慧远,归途中三人谈笑而行,送客的慧远不觉间跨越其自我禁足的虎溪,三人因之相视大笑的故事。这一现象反映了当时

A.统治者奉行三教并行的政策 B.社会上空谈义理之风盛行

C.社会发展呈现和谐稳定气象 D.不同思想流派之间的交流

8.1912年6月,李大钊在《隐忧篇》中揭示出当时中国面临的隐患和危机,并担心国家会“沦为盗贼世界”,希望“当世贤豪”能够“撼此大难,肩此巨艰”。由此可见,李大钊

A.强调学术为现实服务 B.反思新文化运动的不足

C.具有浓郁的家国情怀 D.认识到工人阶级的力量

9.苏美尔人创造的或尊崇的各种神灵被后来的不同族群所崇拜。苏美尔人尊崇的天神安、风神恩利尔、智慧者恩基、月神楠纳、战神和爱神伊楠娜、太阳神乌图等,也都是后来的阿卡德人、埃布拉人、巴比伦人和亚述人尊崇的神。这可用于说明,两河流域文明具有

A.扩张性 B.单一性 C.传承性 D.领先性

10.在《列那狐的故事》中,狮子诺布勒是专横昏庸的国王,驴子贝尔纳是宗教界的代表,布伦熊和伊桑格兰狼则是贪婪的封建领主和骑士,列那狐象征市民。书中既有列那狐与猛兽之间的斗争,也有列那狐欺凌鸡、兔、鸟等弱小动物的情节。由此可见,《列那狐的故事》

A.深受基督教文化的影响 B.抑制了封建贵族的专横贪婪

C.折射出教权王权的矛盾 D.反映了封建社会的现实生活

11.镰仓时代,日本武士道受佛教伦理影响,其精神内涵是视死如归的忘我境界。到江户时代中后期,武士的职责已不再是驰骋战场、勇武杀敌,而是从事行政管理的相关工作。武士的修养内容,也由“重武功”改变为“重德行道艺”。这种变化

A.摒弃了外来思想文化 B.适应了社会发展态势

C.阻碍了日本的近代化 D.加强了幕府专制统治

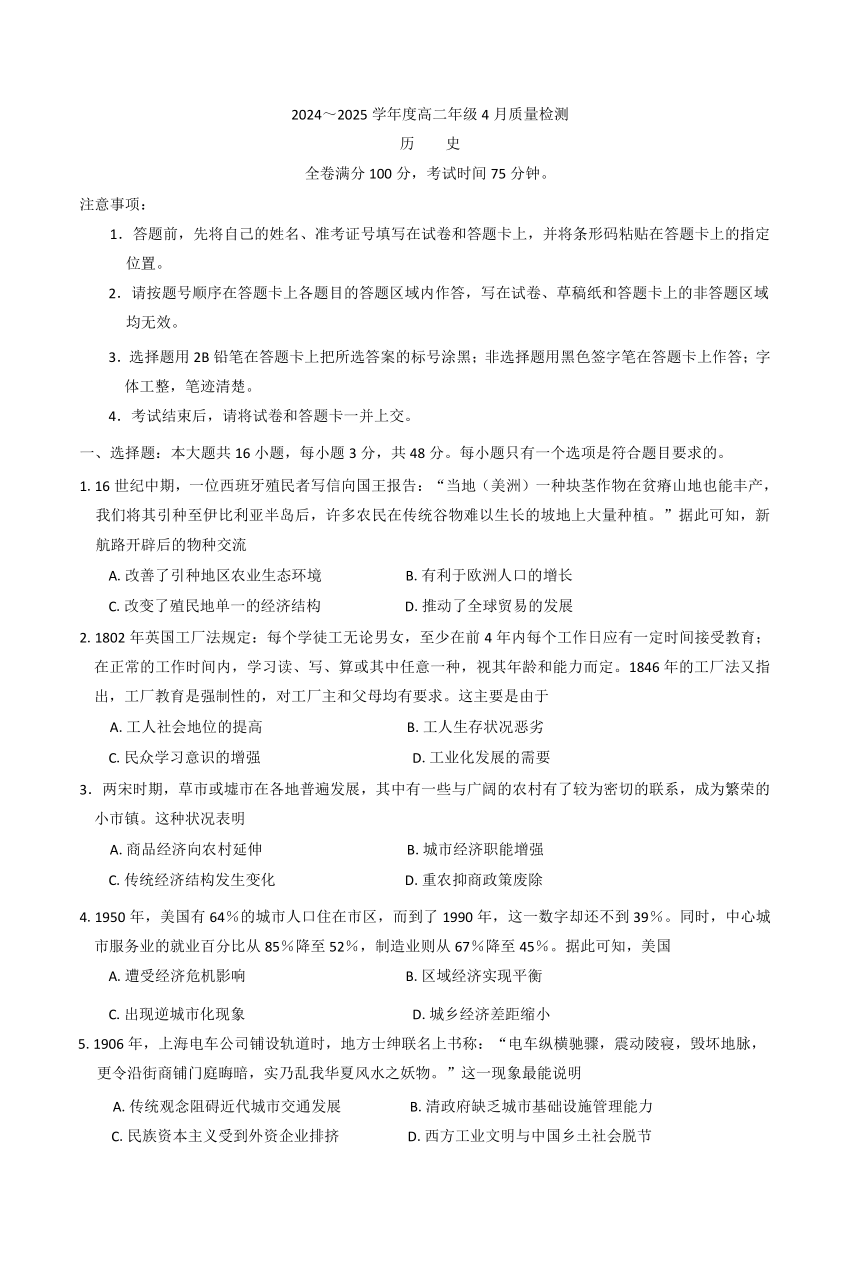

12.下图是公元前3000年一前1000年印欧人迁徙示意图。这一过程

A.推动了区域文明的形成 B.决定了欧亚人口的分布格局

C.扩大了游牧文明的范围 D.导致了罗马帝国的内部分裂

13.1820-1860年,美国迎来了史上第一次移民高潮。这期间来到美国的移民总数高达500万,主要来自西欧和北欧,其中爱尔兰人约200万,德国人约170万,还有大量被贩卖到美国的非洲黑奴。同时,移民也有少数来自亚洲,主要是来美国淘金的中国人。这些现象

A.体现了美国移民政策的实用性 B.加剧了美国社会的两极分化

C.推动了美国社会文化的多元化 D.实现了不同民族的文化认同

14.1959年,新加坡成立宗教联合会,成员囊括新加坡的各宗教,如佛教、基督教、印度教、伊斯兰教、犹太教、锡克教和拜火教等宗教的信教人员。1974年,宗教联合会制定了一份共同使用的《联合祈祷文》,供各宗教祈祷时使用。这些举措旨在

A.维护国家社会稳定 B.彰显文化开放政策

C.消除宗教文化差异 D.抵御西方文化侵略

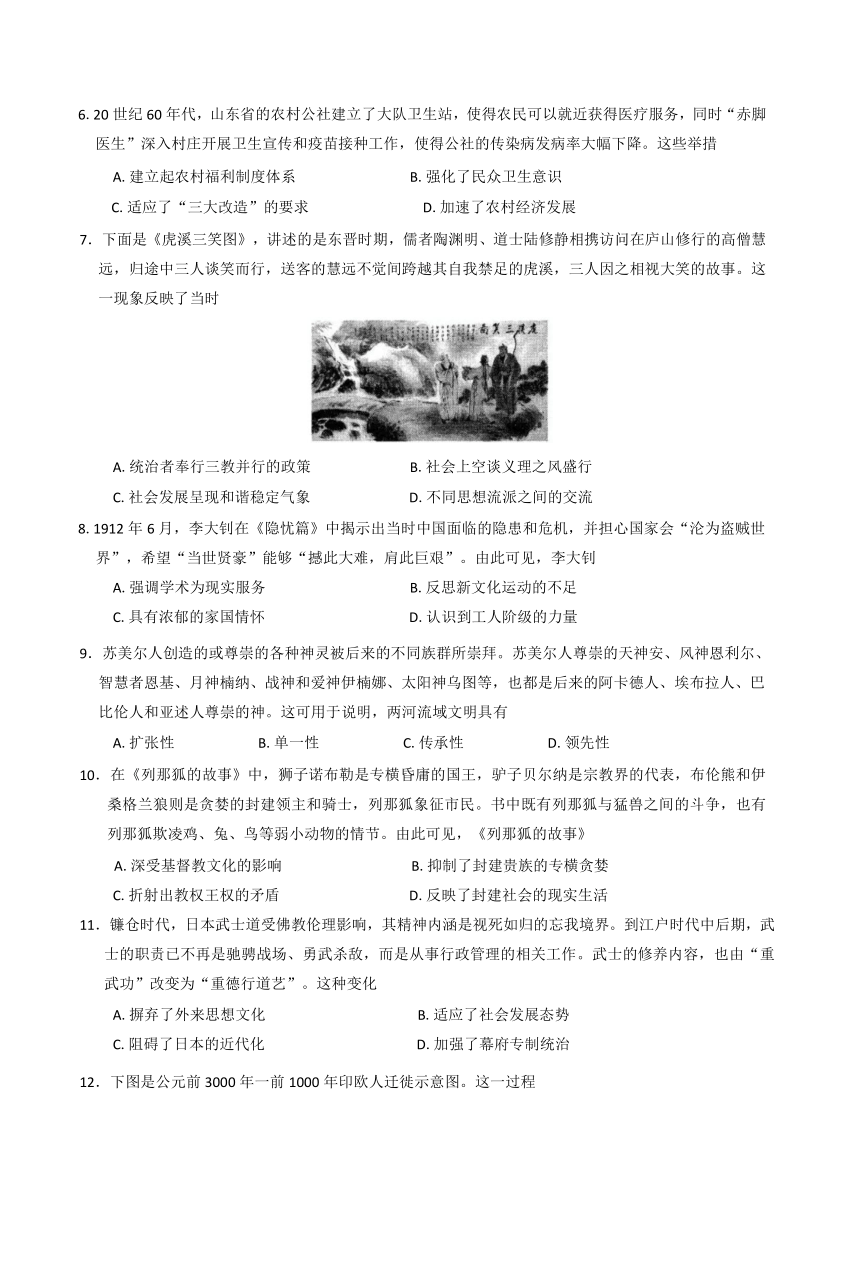

15.右图为敦煌唐墓出土的砖刻《胡人引驼图》。图中胡人穿波斯装,一手执缰引驼,一手拄手杖跋涉。类似内容的砖刻在唐墓中多有发现。据此可知,古代丝绸之路

A.是古代官方贸易的主要通道

B.促进了中外经济文化交流

C.丰富了各地民众的物质生活

D.有利于增强民族认同意识

16.乔治·巴比尔(1882-1932年)是法国著名插画师。在他的作品中可以看到中国古典仕女的形象、清朝戏曲人物、工笔屏风和花道、东方民族服饰演变出来的摩登女装、东方古典风格的亭台楼阁等等。这反映出

A.女性地位的提升 B.法国文明的衰落

C.启蒙思想的普及 D.文化的交流传播

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 随着彩陶技术的革新,在3500年前的商代就有了胎硬质坚的瓷器,春秋晚期,江、浙一带已经有了原始瓷器成型工艺。西晋时期青瓷的造型种类繁多,纹饰明显增多,其功能在实用的基础上赋予了文化与宗教的寓意。唐代越窑代表了当时的最好水平,到了宋代中国的瓷器艺术臻于成熟,被西方学者誉为“中国陶瓷的伟大时期”。

材料二 宋代及以后,中国陶瓷品类和数量的丰富程度空前,也是中国陶瓷生产和通过海上丝绸之路外销的高峰时期,中国陶瓷与丝绸外销成为古代中国时尚艺术风靡世界的神话。在南亚一些国家的社会生活中,瓷器承担着货币的功能。他们把拥有瓷器的多寡作为财富、社会地位的象征,并成为市场交易、流通的货币形式、经济赔偿替代品、婚姻的聘金或嫁妆。在最初的英语翻译中,把“中国”用瓷器“China”一词取代,正是说明了在当时西方人的心目中把瓷器等同于中国。在中世纪以来,西方国家的皇室贵胄以持有和使用中国瓷器为荣,至今国外重要的艺术博物馆都有中国瓷器专馆或陈列室。

-材料一、二均摘编自刘洋《丝绸之路与东西方艺术交流述略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代制瓷业发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国瓷器在海外传播的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 利玛窦认识到中国文化的精髓,开始了向儒家知识分子的转变。通过对儒家文化的研读,利玛窦提出认可“祭祖尊孔”的礼仪规范,把天主教中的“天主”用中国经典中的“天”“上帝”来解释,正是利玛窦的这些改变,容纳了士大夫和平民的祭祀习俗,使得当时的中国人可以放心的入教而不产生心理上的负担,保证了天主教在中国的平稳传播。耶稣会适应性的传教策略最后在利玛窦手中发扬光大,使之成为后来大多来华传教士所遵循的基本规则,也因此被康熙皇帝称为“利玛窦规矩”。

-摘编自范世琦《从“利玛窦规矩”看明清时期中西文化交流》材料二 19世纪中叶,侵略者用坚船利炮强行撞开中国国门,异质文化蜂拥而入。在坚船利炮与长矛大刀的较量中,有识之士终于有所觉醒。要想保国保种,就必须要奋起直追。在这一认识指导下,中国的有识之士进行了前仆后继的探索和实践。一部中国近代史,同时也是一部中西文化全面交锋、对抗、排拒、吸取、融合的历史。梁启超在1923年就总结、概括了中国近代学习西方的过程。他认为,中国近代学习西方经历了三个时期:第一期,“先从器物上感觉不足”;第二期,“是从制度上感觉不足”;第三期,“便是从文化根本上感觉不足”。

-摘编自郝振君《中国近代西学东渐的主要成就及经验教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“利玛窦规矩”的内涵,并简析其作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国西学东渐的特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 匈奴西征,日耳曼人掀起了民族大迁徙的狂潮,摧毁了西罗马帝国,成为西欧新的主人。基督教与日耳曼政权的结合,促进了基督教的发展。在政权组织形式上,在采邑制基础上形成了封建等级制,以契约为保障,使国家权力转化为私人性质的权利与义务关系,这使中世纪的西欧呈现出一种混乱不堪的状态。随着日耳曼人建立起的法兰克王国的统一及后来的分裂,构成了日后法、德、意三国的雏形。

-摘编自桑青《日耳曼人大迁徙对中世纪西欧政治格局的影响》材料二 与西欧不同,内徙中原地区的北方诸族,历来仰慕汉族礼仪文化。西晋末年匈奴首领刘渊(304-310年在位),首先在中原建立政权,国号为汉。刘渊曾研习《易》《尚书》《毛诗》,尤好《左氏春秋》,至于孙吴兵法、先秦诸子,无不纵览。不仅是匈奴人,民族大迁徙中进入中原的北方游牧民族,也都非常向往汉文化。后赵创立者石勒(319-333年在位)“雅好文学,虽在军旅常令儒生读史书而听之”。拓跋鲜卑建立的北魏,统一了我国北方,形成了强大的国家,对北方的稳定和经济发展起了重要作用。就这样,自汉代以来,经魏晋南北朝直至隋唐统一,所有内徙到中原的北方诸族,逐渐融入汉民族中。结果,不仅为汉民族自身的发展融入了新的血液,也为中华民族的形成做出贡献,进而促进了中华文化的新发展。

-摘编自刘爱兰《试论民族大迁徙对古代中国与西欧文化发展的影响》

(1)根据材料一,概括日耳曼民族大迁徙对欧洲的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明3-6世纪的民族大迁徙导致中西文化不同发展的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 世界文化多样性是文化多样化或者多元化的客观反映,而具有差异性的多元文化恰恰也是各文化之间交流互鉴、取长补短的基础。尽管国内外学界对人类与世界文化的交流史仍存在分歧,但技术、考古、历史等领域的实践证明“人类文明都不是孤立的体系”,世界文化交流互鉴是一种普遍现象。世界文化多样性既是世界现实多样性的客观存在,也是互学互鉴所依赖的基础,更是创新进步的关键因素,无论未来的世界如何变化,追求差异性中的共同性应该是我们创造美好世界的基本思维和共同价值趋向。

-摘编自彭青龙《世界文化多样性与交流互鉴》

根据材料拟定一个论题,并结合所学世界史相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

2024~2025学年度高二年级4月质量检测·历史

参考答案、提示及评分细则

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B D A C A B D C

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C D B A C A B D

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.【答案】B

【解析】根据材料及所学可知,该作物是指马铃薯,马铃薯可以在贫瘠山地丰产,有助于欧洲人口的增长,故B 项正确。材料不涉及农业生态环境,排除A项;改变殖民地经济结构主要体现在美洲种植园经济,而非欧洲本土,排除C项;材料与全球贸易无关,排除D项。

2.【答案】D

【解析】根据材料“每个学徒工无论男女,至少在前4年内每个工作日应有一定时间接受教育······1846年的工厂法又指出,工厂教育是强制性的,对工厂主和父母均有要求”可知,工厂制度需要工人有较高文化素质和技能,故D项正确。A项不符合史实,排除;材料并未涉及“工人生存状况恶劣”,排除B项;“民众学习意识的增强”与材料中的“工厂教育是强制性的,对工厂主和父母均有要求”不符,排除C项。

3.【答案】A

【解析】题干中的“草市”和“墟市”均属于乡村定期集市,这是农产品商品化程度不断提高的产物,故A项正确。材料讲述的是农村和市镇,未涉及城市,排除B项;C项发生于鸦片战争后,晚于题干中的时间“两宋时期”,排除;D项说法不符合史实,排除。

4.【答案】C

【解析】根据材料并结合所学可知,一方面,是以“城市病”为特征的城市经济社会问题突出,另一方面,美国的城市经济在交通条件显著改善的条件下,迅速向大城市的郊区和周边中小城市延伸,城市的产业活动也不断向城市外围扩散。因此,出现了20世纪50年代-90年代的所谓“逆城市化”现象,故C项正确。结合所学可知,这一现象与经济危机无关,排除A项;材料所述是城市人口和服务业转向郊区,与区域经济和农村无关,排除B、D两项。

5.【答案】A

【解析】材料表明,上海地方士绅联名上书反对铺设轨道,认为这会扰乱风水,可见传统思想观念影响中国近代交通发展,故A项正确。B、C两项与材料主旨无关,排除;材料直接反映的是观念冲突,不能认定为中国乡土社会与工业文明脱节,排除D项。

6.【答案】B

【解析】根据材料可知,20世纪60年代,山东省在农村实施的医疗举措,降低了传染病发病率,这有利于民众卫生意识的强化,故B项正确。此时农村尚未建立起福利制度体系,排除A项;三大改造发生于1953-1956年,与材料时间不符,排除C项;农村卫生医疗条件提高有利于经济发展,但达不到加速发展的程度,排除D项。

7.【答案】D

【解析】根据材料“儒者”“道士”“高僧”“谈笑而行”等可知,东晋时期,儒、道、佛等思想相互交流碰撞,故D项正确。唐朝奉行三教并行的政策,排除A项;B项发生于明朝末年,排除;东晋时期,国家没有实现统一,谈不上和谐稳定,排除C项。

8.【答案】C

【解析】材料体现了李大钊的责任意识和家国情怀,故C项正确。材料未提及“学术”与“现实”之间的关系,排除A项;此时新文化运动尚未开始,排除B项;材料中的“贤豪”不仅限于工人阶级,排除D项。

9.【答案】C

【解析】材料表明,古代两河流域,苏美尔人创造出的神,被后来者继承,继续尊崇信仰,这体现了古代两河文明具有传承性,故C项正确。A、B、D三项在材料中均不能体现,排除。

10.【答案】D

【解析】根据材料可知,《列那狐的故事》记叙了当时社会的各阶层人物以及他们之间的关系与斗争,这其实是对中世纪封建社会的现实生活的写照,故D项正确。材料没有体现《列那狐的故事》深受基督教影响,排除A项;《列那狐的故事》抨击了封建贵族的专横贪婪,但不能抑制,排除B项;材料没有体现教权与王权的斗争,排除C项。

11.【答案】B

【解析】根据材料可知,日本的武士由“重武功”到“重德行道艺”,这是由于随着社会发展,武士的地位和职能都发生了变化,由此可见,日本的武士道随着社会的变化而变化,适应了社会发展态势,故B项正确。武士的修养内容发生变化,但不代表摒弃了佛家思想文化,排除A项;材料与日本的近代化以及幕府统治无关,排除C、D两项。

12.【答案】A

【解析】根据材料及所学可知,印欧人迁徙促进了众多区域文明的形成发展,其中,雅利安人征服了古印度河流域的本土文明,建立了以梵语为载体的印度文明;亚细亚人和多里安人入侵了希腊半岛,建立了以古希腊语为载体的古希腊文明;古意大利人入侵了亚平宁半岛,并在半岛上建立了以拉丁语为载体的罗马文明,故A项正确。印欧人迁徙影响欧亚人口分布格局,但不是“决定”,排除B项;印欧人迁徙到各地后,并不是都是以游牧为生,迁入东南欧和南亚的印欧人多转向了农耕生活,排除C项;印欧人迁徙时,罗马帝国还未形成,排除D项。

13.【答案】C

【解析】根据材料可知,1820-1860年间,大量外国移民进入美国,推动美国形成移民社会,在这个社会当中,包含了欧洲、非洲、亚洲文化,使得美国移民社会文化具有多样性特征,故C项正确。材料没有体现美国移民政策更倾向于哪一种类的移民,体现不出实用性,排除A项;从材料中看不出移民的到来导致美国社会两极分化加剧,排除B项;D项“实现了”的说法过于绝对,排除。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,新加坡倡导支持不同宗教之间和平相处,和谐共存,其根本目的在于社会秩序的稳定,故A项正确。彰显文化政策并非根本目的,排除B项;材料中的这些做法是为了各宗教和谐共生,而不是为了消除它们之间的差异,排除C项;材料与西方文化侵略无关,排除D项。

15.【答案】B

【解析】由图片中胡人在丝绸之路上运载物品,以及《胡人引驼图》在唐墓中流行等信息可知,该时期,中外经济文化交流频繁,故B项正确;图片中未提及“官方贸易”及“民众生活的变化”,排除A、C两项;民族认同意识强调的是对本民族的归属感和认同感,材料没有涉及相关内容,而且,图中的“胡人”也可能是外国人,排除D项。

16.【答案】D

【解析】法国插画师的作品中可以看到许多东方文化元素,这反映的是文化的交流传播,故D项正确。材料与女性地位、法国文明衰落以及启蒙思想无关,排除A、B、C三项。

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)特点:历史悠久,不断创新,日臻成熟;造型种类繁多;兼具实用性和艺术性;形成代表性生产中心。(6分,每点2分,答出三点即可)

(2)影响:在一些国家承担货币功能,影响当地的经济生活;提升了欧洲等地人们的生活品质;传播了中国文化,提升了中国的文化影响力;为后世留下了珍贵的文物藏品。(6分,每点2分,答出三点即可)

【解析】(1)根据材料一“商代”“西晋”“唐代”“宋代”可以得出中国古代制瓷业历史悠久;根据材料一“造型种类繁多,纹饰明显增多”可以得出造型种类繁多;根据材料一“其功能在实用的基础上赋予了文化与宗教的寓意”可以得出兼具实用性与艺术性;结合所学可知,宋代形成五大官窑和景德镇制瓷中心,可以得出形成代表性生产中心。

(2)根据材料二“在南亚一些国家的社会生活中,瓷器承担着货币的功能”“并成为市场交易、流通的货币形式、经济赔偿替代品、婚姻的聘金或嫁妆”可以得出在一些国家承担货币功能,影响当地的经济生活;根据材料二“至今国外重要的艺术博物馆都有中国瓷器专馆或陈列室”可以得出为后世留下珍贵的文物藏品;结合所学可知,瓷器在海外的传播提升了欧洲等地人们的生活品质;传播了中国文化,提升了中国的文化影响力。

18.【答案】(14分)

(1)内涵:传教士在传教过程中采取适应性策略,积极自觉地适应中国的社会、文化和政治,融入中华文化。(2分,言之有理即可)

作用:推动了天主教在中国的传播;扩大了中华文化的影响力;促进了中西文化交流。(4分,每点2分,答出两点即可)

(2)特点:由被动到主动学习;内容广泛;具有渐进性;与救亡图存相结合。(8分,每点2分,其他答案言之有理亦可)

【解析】(1)根据材料一可知,“利玛窦规矩”就是西方传教士在传教过程中采取适应性策略,自觉适应中国社会,融入中国文化。这一做法有利于天主教在中国的传播,促进中西文化交流,也扩大了中华文化的影响力。

(2)根据材料二“侵略者用坚船利炮强行撞开中国国门,异质文化蜂拥而入”“要想保国保种”“中国的有识之士进行了前仆后继的探索和实践”可以得出由被动到主动学习;与救亡图存相结合;根据材料二“中国近代向西方学习经历了三个时期”“器物”“制度”“文化”可以得出具有渐进性;结合所学知识可知,近代西学东渐内容广泛,涉及多个领域。

19.【答案】(14分)

(1)影响:摧毁了西罗马帝国;促进了基督教的发展;确立了西欧封建等级制;奠定了西欧民族国家的雏形。(6分,每点2分,答出三点即可)

(2)原因:角度一:中国经过春秋战国时期的第一次民族大融合之后,汉族成为中原地区的主体民族,南下的游牧民族人数有限,没有对汉民族造成致命的冲击。西欧罗马人由于公民制度和连年征战,其人数逐渐减少。罗马帝国处于地中海区域,正当东西文化的交汇处,所以使其境内民族众多,且流动性强,不能形成一个相对稳定的共同体。角度二:中国自给自足的自然经济使文化具有保守性,遇到外来文化冲击时能吸纳外来文化的基础上继续向前发展。而罗马商品经济相对发达,文化具有开放性和多样性,在遭到外来文化冲击时容易形成独特的新文化。角度三:中国虽屡遭北方游牧民族的冲击,但作为中国古典文化载体的汉民族,其语言、思想学说、宗教信仰及社会秩序基本没变。而西欧,以日耳曼民族为主体的民族大迁徙彻底摧毁了希腊罗马的古典文化。(8分,每个角度4分,答出两个角度即可,言之有理即可)

【解析】(1)根据材料一可以得出摧毁了西罗马帝国;促进了基督教的发展;确立了西欧封建等级制;奠定了西欧民族国家的雏形。

(2)民族大迁徙导致中西文化不同发展的原因可以从民族主体、经济文化特性等角度作答。

20.【答案】(12分)

示例:

论题:世界古代不同文化相互交流借鉴,共同推动人类文明进步。(2分)

阐述:人类最初的文明虽然出现在亚非欧大陆的若干地区,相互之间的联系较少。但古代文明各自的扩展,使不同文明区域相互连接起来,促进了古代不同文化的交流与融合,如西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区;西亚神话传入希腊,成为希腊神话的重要内容;古代希腊雕刻艺术在很多方面都模仿古代埃及;希腊字母和拉丁字母成了今天欧洲几乎所有字母文字的源头等。古代中国(汉朝)通过丝绸之路和古罗马直接进行贸易交流,也带动了丝路沿线地区的经济文化发展。古代埃及王国、亚述帝国、波斯、马其顿亚历山大帝国、罗马帝国都曾扩张领土,促进了不同地区经济文化的交流。

总之,在人类文明的发展进程中,不同地区文明之间交往的总趋势是不断加强,呈现出交融发展的态势,人类文明因交流交往而丰富多彩。(10分)

【评分细则】

本题论题2分,阐述说明部分10分。

等级 评分标准

一等(9-12分) 论题明确;要素分解全面、科学,论证充分;逻辑严密,表述清楚

二等(5-8分) 论题明确;要素分解较全面,论证较充分;表述清楚

三等(0-4分) 论题不明确或偏离材料主题;论证欠缺说服力;表述不清楚

【解析】本题是开放性试题。材料的主旨是世界文化的多样性及相互交流,论题也可以据此提出:世界古代不同文化相互交流借鉴,共同推动人类文明进步。然后结合所学知识予以论述,可以列举古代埃及与西亚的文化交流,或者西亚与埃及的文化交流,或者汉朝与古罗马的交流。最后予以总结提升即可。其他论题如:世界文化多样性是交流互鉴的基石,世界文化交流互鉴推动文化创新发展,尊重世界文化多样性是构建和谐世界的必然要求等,言之有理均可。

历 史

全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.16世纪中期,一位西班牙殖民者写信向国王报告:“当地(美洲)一种块茎作物在贫瘠山地也能丰产,我们将其引种至伊比利亚半岛后,许多农民在传统谷物难以生长的坡地上大量种植。”据此可知,新航路开辟后的物种交流

A.改善了引种地区农业生态环境 B.有利于欧洲人口的增长

C.改变了殖民地单一的经济结构 D.推动了全球贸易的发展

2.1802年英国工厂法规定:每个学徒工无论男女,至少在前4年内每个工作日应有一定时间接受教育;在正常的工作时间内,学习读、写、算或其中任意一种,视其年龄和能力而定。1846年的工厂法又指出,工厂教育是强制性的,对工厂主和父母均有要求。这主要是由于

A.工人社会地位的提高 B.工人生存状况恶劣

C.民众学习意识的增强 D.工业化发展的需要

3.两宋时期,草市或墟市在各地普遍发展,其中有一些与广阔的农村有了较为密切的联系,成为繁荣的小市镇。这种状况表明

A.商品经济向农村延伸 B.城市经济职能增强

C.传统经济结构发生变化 D.重农抑商政策废除

4.1950年,美国有64%的城市人口住在市区,而到了1990年,这一数字却还不到39%。同时,中心城市服务业的就业百分比从85%降至52%,制造业则从67%降至45%。据此可知,美国

A.遭受经济危机影响 B.区域经济实现平衡

C.出现逆城市化现象 D.城乡经济差距缩小

5.1906年,上海电车公司铺设轨道时,地方士绅联名上书称:“电车纵横驰骤,震动陵寝,毁坏地脉,更令沿街商铺门庭晦暗,实乃乱我华夏风水之妖物。”这一现象最能说明

A.传统观念阻碍近代城市交通发展 B.清政府缺乏城市基础设施管理能力

C.民族资本主义受到外资企业排挤 D.西方工业文明与中国乡土社会脱节

6.20世纪60年代,山东省的农村公社建立了大队卫生站,使得农民可以就近获得医疗服务,同时“赤脚医生”深入村庄开展卫生宣传和疫苗接种工作,使得公社的传染病发病率大幅下降。这些举措

A.建立起农村福利制度体系 B.强化了民众卫生意识

C.适应了“三大改造”的要求 D.加速了农村经济发展

7.下面是《虎溪三笑图》,讲述的是东晋时期,儒者陶渊明、道士陆修静相携访问在庐山修行的高僧慧远,归途中三人谈笑而行,送客的慧远不觉间跨越其自我禁足的虎溪,三人因之相视大笑的故事。这一现象反映了当时

A.统治者奉行三教并行的政策 B.社会上空谈义理之风盛行

C.社会发展呈现和谐稳定气象 D.不同思想流派之间的交流

8.1912年6月,李大钊在《隐忧篇》中揭示出当时中国面临的隐患和危机,并担心国家会“沦为盗贼世界”,希望“当世贤豪”能够“撼此大难,肩此巨艰”。由此可见,李大钊

A.强调学术为现实服务 B.反思新文化运动的不足

C.具有浓郁的家国情怀 D.认识到工人阶级的力量

9.苏美尔人创造的或尊崇的各种神灵被后来的不同族群所崇拜。苏美尔人尊崇的天神安、风神恩利尔、智慧者恩基、月神楠纳、战神和爱神伊楠娜、太阳神乌图等,也都是后来的阿卡德人、埃布拉人、巴比伦人和亚述人尊崇的神。这可用于说明,两河流域文明具有

A.扩张性 B.单一性 C.传承性 D.领先性

10.在《列那狐的故事》中,狮子诺布勒是专横昏庸的国王,驴子贝尔纳是宗教界的代表,布伦熊和伊桑格兰狼则是贪婪的封建领主和骑士,列那狐象征市民。书中既有列那狐与猛兽之间的斗争,也有列那狐欺凌鸡、兔、鸟等弱小动物的情节。由此可见,《列那狐的故事》

A.深受基督教文化的影响 B.抑制了封建贵族的专横贪婪

C.折射出教权王权的矛盾 D.反映了封建社会的现实生活

11.镰仓时代,日本武士道受佛教伦理影响,其精神内涵是视死如归的忘我境界。到江户时代中后期,武士的职责已不再是驰骋战场、勇武杀敌,而是从事行政管理的相关工作。武士的修养内容,也由“重武功”改变为“重德行道艺”。这种变化

A.摒弃了外来思想文化 B.适应了社会发展态势

C.阻碍了日本的近代化 D.加强了幕府专制统治

12.下图是公元前3000年一前1000年印欧人迁徙示意图。这一过程

A.推动了区域文明的形成 B.决定了欧亚人口的分布格局

C.扩大了游牧文明的范围 D.导致了罗马帝国的内部分裂

13.1820-1860年,美国迎来了史上第一次移民高潮。这期间来到美国的移民总数高达500万,主要来自西欧和北欧,其中爱尔兰人约200万,德国人约170万,还有大量被贩卖到美国的非洲黑奴。同时,移民也有少数来自亚洲,主要是来美国淘金的中国人。这些现象

A.体现了美国移民政策的实用性 B.加剧了美国社会的两极分化

C.推动了美国社会文化的多元化 D.实现了不同民族的文化认同

14.1959年,新加坡成立宗教联合会,成员囊括新加坡的各宗教,如佛教、基督教、印度教、伊斯兰教、犹太教、锡克教和拜火教等宗教的信教人员。1974年,宗教联合会制定了一份共同使用的《联合祈祷文》,供各宗教祈祷时使用。这些举措旨在

A.维护国家社会稳定 B.彰显文化开放政策

C.消除宗教文化差异 D.抵御西方文化侵略

15.右图为敦煌唐墓出土的砖刻《胡人引驼图》。图中胡人穿波斯装,一手执缰引驼,一手拄手杖跋涉。类似内容的砖刻在唐墓中多有发现。据此可知,古代丝绸之路

A.是古代官方贸易的主要通道

B.促进了中外经济文化交流

C.丰富了各地民众的物质生活

D.有利于增强民族认同意识

16.乔治·巴比尔(1882-1932年)是法国著名插画师。在他的作品中可以看到中国古典仕女的形象、清朝戏曲人物、工笔屏风和花道、东方民族服饰演变出来的摩登女装、东方古典风格的亭台楼阁等等。这反映出

A.女性地位的提升 B.法国文明的衰落

C.启蒙思想的普及 D.文化的交流传播

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 随着彩陶技术的革新,在3500年前的商代就有了胎硬质坚的瓷器,春秋晚期,江、浙一带已经有了原始瓷器成型工艺。西晋时期青瓷的造型种类繁多,纹饰明显增多,其功能在实用的基础上赋予了文化与宗教的寓意。唐代越窑代表了当时的最好水平,到了宋代中国的瓷器艺术臻于成熟,被西方学者誉为“中国陶瓷的伟大时期”。

材料二 宋代及以后,中国陶瓷品类和数量的丰富程度空前,也是中国陶瓷生产和通过海上丝绸之路外销的高峰时期,中国陶瓷与丝绸外销成为古代中国时尚艺术风靡世界的神话。在南亚一些国家的社会生活中,瓷器承担着货币的功能。他们把拥有瓷器的多寡作为财富、社会地位的象征,并成为市场交易、流通的货币形式、经济赔偿替代品、婚姻的聘金或嫁妆。在最初的英语翻译中,把“中国”用瓷器“China”一词取代,正是说明了在当时西方人的心目中把瓷器等同于中国。在中世纪以来,西方国家的皇室贵胄以持有和使用中国瓷器为荣,至今国外重要的艺术博物馆都有中国瓷器专馆或陈列室。

-材料一、二均摘编自刘洋《丝绸之路与东西方艺术交流述略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代制瓷业发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国瓷器在海外传播的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 利玛窦认识到中国文化的精髓,开始了向儒家知识分子的转变。通过对儒家文化的研读,利玛窦提出认可“祭祖尊孔”的礼仪规范,把天主教中的“天主”用中国经典中的“天”“上帝”来解释,正是利玛窦的这些改变,容纳了士大夫和平民的祭祀习俗,使得当时的中国人可以放心的入教而不产生心理上的负担,保证了天主教在中国的平稳传播。耶稣会适应性的传教策略最后在利玛窦手中发扬光大,使之成为后来大多来华传教士所遵循的基本规则,也因此被康熙皇帝称为“利玛窦规矩”。

-摘编自范世琦《从“利玛窦规矩”看明清时期中西文化交流》材料二 19世纪中叶,侵略者用坚船利炮强行撞开中国国门,异质文化蜂拥而入。在坚船利炮与长矛大刀的较量中,有识之士终于有所觉醒。要想保国保种,就必须要奋起直追。在这一认识指导下,中国的有识之士进行了前仆后继的探索和实践。一部中国近代史,同时也是一部中西文化全面交锋、对抗、排拒、吸取、融合的历史。梁启超在1923年就总结、概括了中国近代学习西方的过程。他认为,中国近代学习西方经历了三个时期:第一期,“先从器物上感觉不足”;第二期,“是从制度上感觉不足”;第三期,“便是从文化根本上感觉不足”。

-摘编自郝振君《中国近代西学东渐的主要成就及经验教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“利玛窦规矩”的内涵,并简析其作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国西学东渐的特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 匈奴西征,日耳曼人掀起了民族大迁徙的狂潮,摧毁了西罗马帝国,成为西欧新的主人。基督教与日耳曼政权的结合,促进了基督教的发展。在政权组织形式上,在采邑制基础上形成了封建等级制,以契约为保障,使国家权力转化为私人性质的权利与义务关系,这使中世纪的西欧呈现出一种混乱不堪的状态。随着日耳曼人建立起的法兰克王国的统一及后来的分裂,构成了日后法、德、意三国的雏形。

-摘编自桑青《日耳曼人大迁徙对中世纪西欧政治格局的影响》材料二 与西欧不同,内徙中原地区的北方诸族,历来仰慕汉族礼仪文化。西晋末年匈奴首领刘渊(304-310年在位),首先在中原建立政权,国号为汉。刘渊曾研习《易》《尚书》《毛诗》,尤好《左氏春秋》,至于孙吴兵法、先秦诸子,无不纵览。不仅是匈奴人,民族大迁徙中进入中原的北方游牧民族,也都非常向往汉文化。后赵创立者石勒(319-333年在位)“雅好文学,虽在军旅常令儒生读史书而听之”。拓跋鲜卑建立的北魏,统一了我国北方,形成了强大的国家,对北方的稳定和经济发展起了重要作用。就这样,自汉代以来,经魏晋南北朝直至隋唐统一,所有内徙到中原的北方诸族,逐渐融入汉民族中。结果,不仅为汉民族自身的发展融入了新的血液,也为中华民族的形成做出贡献,进而促进了中华文化的新发展。

-摘编自刘爱兰《试论民族大迁徙对古代中国与西欧文化发展的影响》

(1)根据材料一,概括日耳曼民族大迁徙对欧洲的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明3-6世纪的民族大迁徙导致中西文化不同发展的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 世界文化多样性是文化多样化或者多元化的客观反映,而具有差异性的多元文化恰恰也是各文化之间交流互鉴、取长补短的基础。尽管国内外学界对人类与世界文化的交流史仍存在分歧,但技术、考古、历史等领域的实践证明“人类文明都不是孤立的体系”,世界文化交流互鉴是一种普遍现象。世界文化多样性既是世界现实多样性的客观存在,也是互学互鉴所依赖的基础,更是创新进步的关键因素,无论未来的世界如何变化,追求差异性中的共同性应该是我们创造美好世界的基本思维和共同价值趋向。

-摘编自彭青龙《世界文化多样性与交流互鉴》

根据材料拟定一个论题,并结合所学世界史相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

2024~2025学年度高二年级4月质量检测·历史

参考答案、提示及评分细则

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B D A C A B D C

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C D B A C A B D

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.【答案】B

【解析】根据材料及所学可知,该作物是指马铃薯,马铃薯可以在贫瘠山地丰产,有助于欧洲人口的增长,故B 项正确。材料不涉及农业生态环境,排除A项;改变殖民地经济结构主要体现在美洲种植园经济,而非欧洲本土,排除C项;材料与全球贸易无关,排除D项。

2.【答案】D

【解析】根据材料“每个学徒工无论男女,至少在前4年内每个工作日应有一定时间接受教育······1846年的工厂法又指出,工厂教育是强制性的,对工厂主和父母均有要求”可知,工厂制度需要工人有较高文化素质和技能,故D项正确。A项不符合史实,排除;材料并未涉及“工人生存状况恶劣”,排除B项;“民众学习意识的增强”与材料中的“工厂教育是强制性的,对工厂主和父母均有要求”不符,排除C项。

3.【答案】A

【解析】题干中的“草市”和“墟市”均属于乡村定期集市,这是农产品商品化程度不断提高的产物,故A项正确。材料讲述的是农村和市镇,未涉及城市,排除B项;C项发生于鸦片战争后,晚于题干中的时间“两宋时期”,排除;D项说法不符合史实,排除。

4.【答案】C

【解析】根据材料并结合所学可知,一方面,是以“城市病”为特征的城市经济社会问题突出,另一方面,美国的城市经济在交通条件显著改善的条件下,迅速向大城市的郊区和周边中小城市延伸,城市的产业活动也不断向城市外围扩散。因此,出现了20世纪50年代-90年代的所谓“逆城市化”现象,故C项正确。结合所学可知,这一现象与经济危机无关,排除A项;材料所述是城市人口和服务业转向郊区,与区域经济和农村无关,排除B、D两项。

5.【答案】A

【解析】材料表明,上海地方士绅联名上书反对铺设轨道,认为这会扰乱风水,可见传统思想观念影响中国近代交通发展,故A项正确。B、C两项与材料主旨无关,排除;材料直接反映的是观念冲突,不能认定为中国乡土社会与工业文明脱节,排除D项。

6.【答案】B

【解析】根据材料可知,20世纪60年代,山东省在农村实施的医疗举措,降低了传染病发病率,这有利于民众卫生意识的强化,故B项正确。此时农村尚未建立起福利制度体系,排除A项;三大改造发生于1953-1956年,与材料时间不符,排除C项;农村卫生医疗条件提高有利于经济发展,但达不到加速发展的程度,排除D项。

7.【答案】D

【解析】根据材料“儒者”“道士”“高僧”“谈笑而行”等可知,东晋时期,儒、道、佛等思想相互交流碰撞,故D项正确。唐朝奉行三教并行的政策,排除A项;B项发生于明朝末年,排除;东晋时期,国家没有实现统一,谈不上和谐稳定,排除C项。

8.【答案】C

【解析】材料体现了李大钊的责任意识和家国情怀,故C项正确。材料未提及“学术”与“现实”之间的关系,排除A项;此时新文化运动尚未开始,排除B项;材料中的“贤豪”不仅限于工人阶级,排除D项。

9.【答案】C

【解析】材料表明,古代两河流域,苏美尔人创造出的神,被后来者继承,继续尊崇信仰,这体现了古代两河文明具有传承性,故C项正确。A、B、D三项在材料中均不能体现,排除。

10.【答案】D

【解析】根据材料可知,《列那狐的故事》记叙了当时社会的各阶层人物以及他们之间的关系与斗争,这其实是对中世纪封建社会的现实生活的写照,故D项正确。材料没有体现《列那狐的故事》深受基督教影响,排除A项;《列那狐的故事》抨击了封建贵族的专横贪婪,但不能抑制,排除B项;材料没有体现教权与王权的斗争,排除C项。

11.【答案】B

【解析】根据材料可知,日本的武士由“重武功”到“重德行道艺”,这是由于随着社会发展,武士的地位和职能都发生了变化,由此可见,日本的武士道随着社会的变化而变化,适应了社会发展态势,故B项正确。武士的修养内容发生变化,但不代表摒弃了佛家思想文化,排除A项;材料与日本的近代化以及幕府统治无关,排除C、D两项。

12.【答案】A

【解析】根据材料及所学可知,印欧人迁徙促进了众多区域文明的形成发展,其中,雅利安人征服了古印度河流域的本土文明,建立了以梵语为载体的印度文明;亚细亚人和多里安人入侵了希腊半岛,建立了以古希腊语为载体的古希腊文明;古意大利人入侵了亚平宁半岛,并在半岛上建立了以拉丁语为载体的罗马文明,故A项正确。印欧人迁徙影响欧亚人口分布格局,但不是“决定”,排除B项;印欧人迁徙到各地后,并不是都是以游牧为生,迁入东南欧和南亚的印欧人多转向了农耕生活,排除C项;印欧人迁徙时,罗马帝国还未形成,排除D项。

13.【答案】C

【解析】根据材料可知,1820-1860年间,大量外国移民进入美国,推动美国形成移民社会,在这个社会当中,包含了欧洲、非洲、亚洲文化,使得美国移民社会文化具有多样性特征,故C项正确。材料没有体现美国移民政策更倾向于哪一种类的移民,体现不出实用性,排除A项;从材料中看不出移民的到来导致美国社会两极分化加剧,排除B项;D项“实现了”的说法过于绝对,排除。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,新加坡倡导支持不同宗教之间和平相处,和谐共存,其根本目的在于社会秩序的稳定,故A项正确。彰显文化政策并非根本目的,排除B项;材料中的这些做法是为了各宗教和谐共生,而不是为了消除它们之间的差异,排除C项;材料与西方文化侵略无关,排除D项。

15.【答案】B

【解析】由图片中胡人在丝绸之路上运载物品,以及《胡人引驼图》在唐墓中流行等信息可知,该时期,中外经济文化交流频繁,故B项正确;图片中未提及“官方贸易”及“民众生活的变化”,排除A、C两项;民族认同意识强调的是对本民族的归属感和认同感,材料没有涉及相关内容,而且,图中的“胡人”也可能是外国人,排除D项。

16.【答案】D

【解析】法国插画师的作品中可以看到许多东方文化元素,这反映的是文化的交流传播,故D项正确。材料与女性地位、法国文明衰落以及启蒙思想无关,排除A、B、C三项。

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)特点:历史悠久,不断创新,日臻成熟;造型种类繁多;兼具实用性和艺术性;形成代表性生产中心。(6分,每点2分,答出三点即可)

(2)影响:在一些国家承担货币功能,影响当地的经济生活;提升了欧洲等地人们的生活品质;传播了中国文化,提升了中国的文化影响力;为后世留下了珍贵的文物藏品。(6分,每点2分,答出三点即可)

【解析】(1)根据材料一“商代”“西晋”“唐代”“宋代”可以得出中国古代制瓷业历史悠久;根据材料一“造型种类繁多,纹饰明显增多”可以得出造型种类繁多;根据材料一“其功能在实用的基础上赋予了文化与宗教的寓意”可以得出兼具实用性与艺术性;结合所学可知,宋代形成五大官窑和景德镇制瓷中心,可以得出形成代表性生产中心。

(2)根据材料二“在南亚一些国家的社会生活中,瓷器承担着货币的功能”“并成为市场交易、流通的货币形式、经济赔偿替代品、婚姻的聘金或嫁妆”可以得出在一些国家承担货币功能,影响当地的经济生活;根据材料二“至今国外重要的艺术博物馆都有中国瓷器专馆或陈列室”可以得出为后世留下珍贵的文物藏品;结合所学可知,瓷器在海外的传播提升了欧洲等地人们的生活品质;传播了中国文化,提升了中国的文化影响力。

18.【答案】(14分)

(1)内涵:传教士在传教过程中采取适应性策略,积极自觉地适应中国的社会、文化和政治,融入中华文化。(2分,言之有理即可)

作用:推动了天主教在中国的传播;扩大了中华文化的影响力;促进了中西文化交流。(4分,每点2分,答出两点即可)

(2)特点:由被动到主动学习;内容广泛;具有渐进性;与救亡图存相结合。(8分,每点2分,其他答案言之有理亦可)

【解析】(1)根据材料一可知,“利玛窦规矩”就是西方传教士在传教过程中采取适应性策略,自觉适应中国社会,融入中国文化。这一做法有利于天主教在中国的传播,促进中西文化交流,也扩大了中华文化的影响力。

(2)根据材料二“侵略者用坚船利炮强行撞开中国国门,异质文化蜂拥而入”“要想保国保种”“中国的有识之士进行了前仆后继的探索和实践”可以得出由被动到主动学习;与救亡图存相结合;根据材料二“中国近代向西方学习经历了三个时期”“器物”“制度”“文化”可以得出具有渐进性;结合所学知识可知,近代西学东渐内容广泛,涉及多个领域。

19.【答案】(14分)

(1)影响:摧毁了西罗马帝国;促进了基督教的发展;确立了西欧封建等级制;奠定了西欧民族国家的雏形。(6分,每点2分,答出三点即可)

(2)原因:角度一:中国经过春秋战国时期的第一次民族大融合之后,汉族成为中原地区的主体民族,南下的游牧民族人数有限,没有对汉民族造成致命的冲击。西欧罗马人由于公民制度和连年征战,其人数逐渐减少。罗马帝国处于地中海区域,正当东西文化的交汇处,所以使其境内民族众多,且流动性强,不能形成一个相对稳定的共同体。角度二:中国自给自足的自然经济使文化具有保守性,遇到外来文化冲击时能吸纳外来文化的基础上继续向前发展。而罗马商品经济相对发达,文化具有开放性和多样性,在遭到外来文化冲击时容易形成独特的新文化。角度三:中国虽屡遭北方游牧民族的冲击,但作为中国古典文化载体的汉民族,其语言、思想学说、宗教信仰及社会秩序基本没变。而西欧,以日耳曼民族为主体的民族大迁徙彻底摧毁了希腊罗马的古典文化。(8分,每个角度4分,答出两个角度即可,言之有理即可)

【解析】(1)根据材料一可以得出摧毁了西罗马帝国;促进了基督教的发展;确立了西欧封建等级制;奠定了西欧民族国家的雏形。

(2)民族大迁徙导致中西文化不同发展的原因可以从民族主体、经济文化特性等角度作答。

20.【答案】(12分)

示例:

论题:世界古代不同文化相互交流借鉴,共同推动人类文明进步。(2分)

阐述:人类最初的文明虽然出现在亚非欧大陆的若干地区,相互之间的联系较少。但古代文明各自的扩展,使不同文明区域相互连接起来,促进了古代不同文化的交流与融合,如西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区;西亚神话传入希腊,成为希腊神话的重要内容;古代希腊雕刻艺术在很多方面都模仿古代埃及;希腊字母和拉丁字母成了今天欧洲几乎所有字母文字的源头等。古代中国(汉朝)通过丝绸之路和古罗马直接进行贸易交流,也带动了丝路沿线地区的经济文化发展。古代埃及王国、亚述帝国、波斯、马其顿亚历山大帝国、罗马帝国都曾扩张领土,促进了不同地区经济文化的交流。

总之,在人类文明的发展进程中,不同地区文明之间交往的总趋势是不断加强,呈现出交融发展的态势,人类文明因交流交往而丰富多彩。(10分)

【评分细则】

本题论题2分,阐述说明部分10分。

等级 评分标准

一等(9-12分) 论题明确;要素分解全面、科学,论证充分;逻辑严密,表述清楚

二等(5-8分) 论题明确;要素分解较全面,论证较充分;表述清楚

三等(0-4分) 论题不明确或偏离材料主题;论证欠缺说服力;表述不清楚

【解析】本题是开放性试题。材料的主旨是世界文化的多样性及相互交流,论题也可以据此提出:世界古代不同文化相互交流借鉴,共同推动人类文明进步。然后结合所学知识予以论述,可以列举古代埃及与西亚的文化交流,或者西亚与埃及的文化交流,或者汉朝与古罗马的交流。最后予以总结提升即可。其他论题如:世界文化多样性是交流互鉴的基石,世界文化交流互鉴推动文化创新发展,尊重世界文化多样性是构建和谐世界的必然要求等,言之有理均可。

同课章节目录