湖南省常德市临澧县第一中学2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省常德市临澧县第一中学2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 12:04:32 | ||

图片预览

文档简介

2025年上学期段考高二历史试卷

注意事项:

1.本试卷共19小题,满分100分。考试时间为75分钟。

2.答案写在答题卡上的指定位置。考试结束后,交回答题卡。

第I卷(选择题共48分)

一、选择题:本题共16个小题,每题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求。

1.内蒙古中南部地区的庙子沟文化是仰韶文化晚期的重要考古学成果。这里出土的素面小口双耳壶、筒形罐等陶器组合,器形特征与红山文化几乎一致。在红山文化晚期阶段,庙子沟典型的方格纹等彩陶样式,则被逆向引入红山文化。由此可以推知()

A.仰韶文化与红山文化具有同源性 B.红山文化与庙子沟文化存在交流

C.淮河流域文化辐射能力逐渐提升 D.新石器时代早期已产生文化认同

2.2025年春节,“黑眼圈魔童”哪吒的形象(图一)火遍了大江南北。据学者考证,哪吒形象最初源于印度。宋代以前,中国的哪吒一直是头戴宝冠,身披铠甲,手托宝塔的佛教护法神形象(图二)。明代小说中的哪吒又被列入了中国的道教神仙序列,形象也转变为脚踩风火轮,手持火尖枪的少年英雄。据此可知()

A.哪吒的初始形象在魏晋南北朝时期传入了中国

B.哪吒为代表的佛教文化开始与中华文化相融合

C.哪吒在历史上从来就没有统一固定的标准形象

D.哪吒形象的变迁体现出中华文化很强的包容性

3.下表反映了1987-1997年山东杨家埠民间艺人赴海外进行木版年画制作表演的交流情况。这一现象最能说明()

姓名 时间

杨福源 1987

杨其民 1988

刘素峰 1990

赵明杰 1993

韩同文 1997

A.传统文化复兴助推综合国力提升 B.民间文化交流加快经济体制改革

C.中国文化在国际上的影响力增强 D.我国推进外交理论和实践的创新

4.苏美尔时代的史诗《吉尔伽美什与阿伽》提及乌鲁克国遭遇外来入侵时,吉尔伽美什先是咨询长老会,但拒绝了长老会向对手投降的主张。继而转向咨询人民大会,并接受了人民大会决定抵抗的主张。这一现象说明当时乌鲁克国()

A.国家治理具有原始民主遗风 B.国家大事由人民大会决策

C.国家机构建设逐渐走向健全 D.政体受到雅典民主制影响

5.唐人杜环在《经行记》中记载:“大食,一名亚俱罗,其大食王号暮门,都此处(注:今巴格达)······绫绢机杼,金银匠,画匠(注:从事建筑绘画的工匠),汉匠起作画者京兆人樊淑、刘泚。织络者,河东人乐環、吕礼。”该著作可用于研究唐朝()

A.对外交往范围的不断扩大 B.与阿拉伯帝国的友好交往

C.对外贸易形式的丰富多样 D.手工业技术对西亚的影响

6.亚里士多德认为:一种优良的政体可以说是质和量两方面得到一定平衡的结果,这个“质”指的是自由、财富、教育和良好的门第,所谓“量”指的是人数上的优势。即一方面要让公众的意见得到倾听,另一方面要让城邦得到有效治理。与亚里士多德观点相符合的可能是()

A.雅典民主政体 B.寡头政治 C.罗马共和政体 D.僭主政治

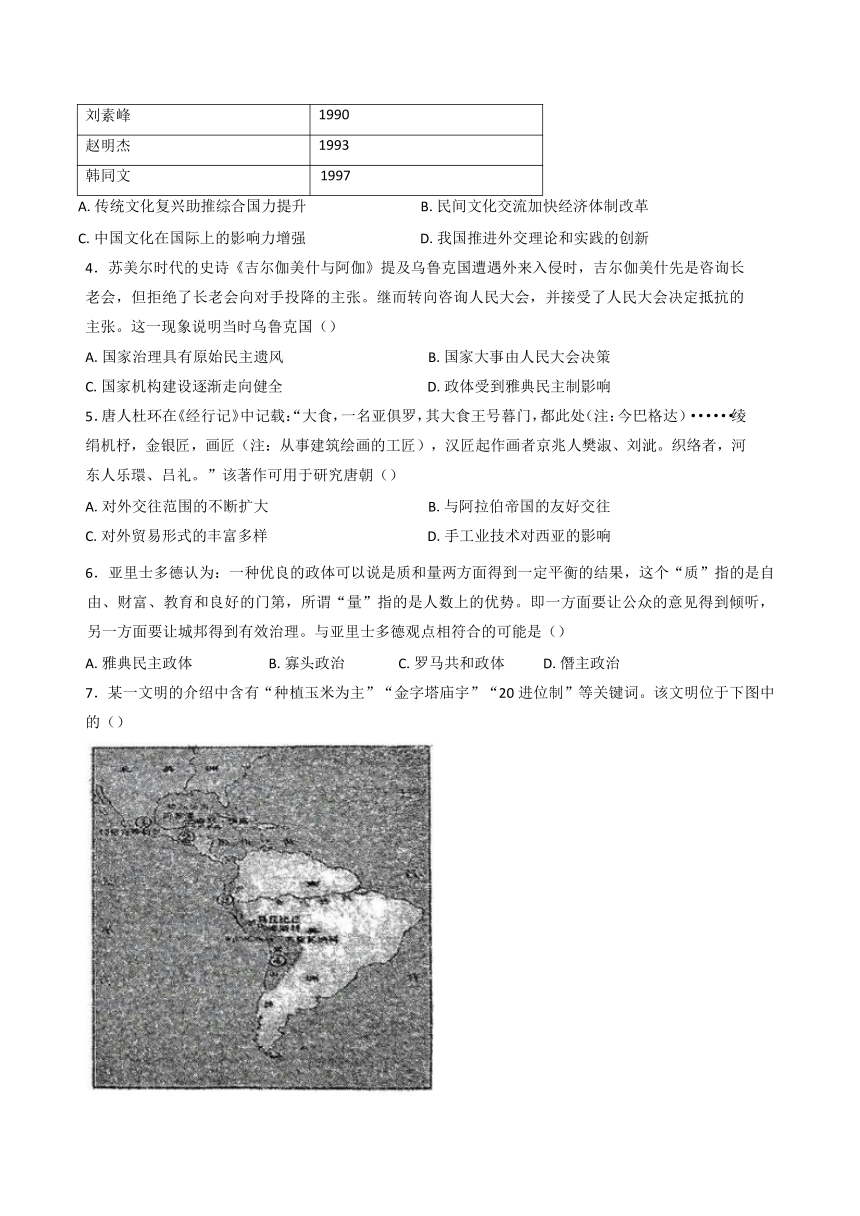

7.某一文明的介绍中含有“种植玉米为主”“金字塔庙宇”“20进位制”等关键词。该文明位于下图中的()

A.①

B.②

C.③

D.④

8.中世纪欧洲早期的修道院通常设有图书室和缮写室,科学文献成为修道院收集、保存和抄写的对象。到中世纪中后期,随着大量希腊语和阿拉伯语文献的流入,欧洲大量的科学著作被纳入修道院翻译的范围,基督徒对哲学、数学、医学和自然科学表现出一定的兴趣。当时修道院的这些做法()

A.推动了欧洲大学的兴起 B.促进了宗教改革的发生

C.奠定了近代科学的基础 D.加速了古典文化的传播

9.《摩奴法典》是古代印度法律制度的集大成者,在婚姻方面,法典规定:“婚龄为8岁,少女在青春期来临之前就完婚,理由是试图阻止因浪漫的恋爱而产生血缘的污染。”这主要反映了古代印度社会()

A.女子地位极其低下 B.婚姻制度逐渐法律化

C.佛教传统根深蒂固 D.以法律维护种姓制度

10.在16世纪末,随着新航路的开辟、美洲的发现,世界人口迁移规模开始扩大,迁移的主流是由旧大陆迁向新大陆,由人口稠密的发达地区迁至人烟稀少的相对落后地区。这一时期的人口迁移()

A.具有资本主义殖民掠夺性质 B.在欧洲引起了“价格革命”

C.导致了资本主义世界市场形成 D.加速了被殖民地区的经济发展

11,19世纪中叶至20世纪初,跨大西洋奴隶贸易逐渐衰落的同时,中国东南沿海出现大规模“苦力贸易”,英国向澳大利亚输送罪犯,欧洲移民潮涌入美洲。这些人口迁移现象的共同根本原因是()

A.工业革命后蒸汽轮船技术突破远洋运输瓶颈

B.资本主义世界市场形成过程中对劳动力的掠夺性需求

C.殖民国家为传播基督教文明推行的文化同化政策

D.拿破仑战争后欧洲民族国家兴起引发的政治动荡

12.1812年俄军取得抗击拿破仑入侵的胜利,这激起了俄国民众空前的民族自豪感,普希金盛赞:俄国进入了一个伟大的时代!但是身为军官而参战的恰达耶夫,却说“胜利”带来的是皇权与暴政的巩固,而非每一个人的自由精神。这表明拿破仑战争()

A.成为俄国农奴制改革的导火索 B.削弱了殖民主义的力量

C.有力推动俄国政治文化重构 D.强化了俄国的经济霸权

13.《商君书·境内》说:秦国“四境之内,丈夫女子皆有名于上”,无论男女老少,都要登记在册,一旦死亡就要从名册上除名;云梦秦简中的《秦律·田律》也记载,“入顷刍橐,以其受(授)田之数,无垦不垦,顷入刍三石、橐二石”。这反映出当时秦国()

A.国家统治能力加强 B.人口控制十分严格

C.百姓兵役负担尤为沉重 D.田地私人占有相当罕见

14.美国1787年宪法设计多重制衡机制,不是因为国父们服膺民主原则,恰恰相反,他们对民主的核心原则(多数原则)存在一种政治和哲学的担心。说到底就是,为了保护少数人的利益,他们拒绝信任人民。材料体现美国宪法()

A.加强联邦政府的权威 B.兼具阶级性与务实性

C.强调三权分立相互制衡 D.违背启蒙思想基本原则

15.18世纪,荷兰报纸上经常会列出法国债券与英国统一公债的价格、英格兰银行的股价以及英属东印度公司和南海公司的股价等,但却鲜有阿姆斯特丹证交所的债券或者股价。到了18世纪末,这些外国债券的交易也多从阿姆斯特丹转移至伦敦。导致上述现象形成的主要因素是()

A.英国自身的制度优势 B.三次英荷战争的不同影响

C.英国机器工业的普遍建立 D.荷兰创新能力的丧失

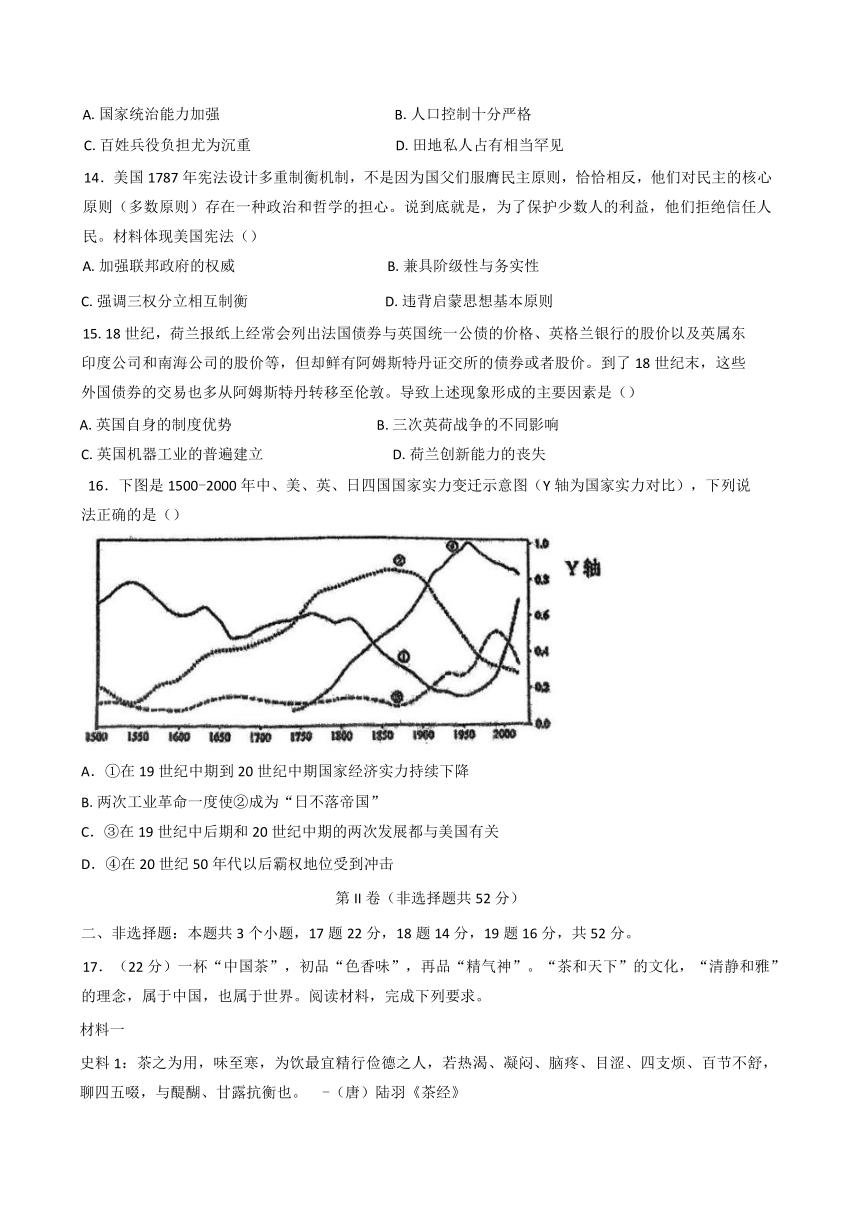

16.下图是1500-2000年中、美、英、日四国国家实力变迁示意图(Y轴为国家实力对比),下列说法正确的是()

A.①在19世纪中期到20世纪中期国家经济实力持续下降

B.两次工业革命一度使②成为“日不落帝国”

C.③在19世纪中后期和20世纪中期的两次发展都与美国有关

D.④在20世纪50年代以后霸权地位受到冲击

第II卷(非选择题共52分)

二、非选择题:本题共3个小题,17题22分,18题14分,19题16分,共52分。

17.(22分)一杯“中国茶”,初品“色香味”,再品“精气神”。“茶和天下”的文化,“清静和雅”的理念,属于中国,也属于世界。阅读材料,完成下列要求。

材料一

史料1:茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人,若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四支烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。 -(唐)陆羽《茶经》

史料2:以下是关于茶马古道遗迹的不同路段。

史料3:下图是法国作家雷诺阿于1866年创作的油画《在安托尼妈妈的旅店》,展现了民众饮茶的场面

材料二

中国人饮茶喝茶不仅是单纯满足生理上解渴的需要,而是与自然的一次近距离接触,是对自身德行的修炼和对人生哲理的反思。中国历代文人士大夫大都偏爱饮茶,雅兴来时,常邀三五好友,于松风竹林间煮茗论道。英国的茶道精神融入了人文主义的思想,它注重现世的享受。饮茶不仅是英国人休息身心的一种方式,也是一种社交手段。重视饮茶时的仪式感,从下午4点钟开始,主人和客人着盛装坐在茶桌旁,男性要着燕尾服,女性则着洋装,先享用由三层瓷盘盛装的美味点心,接着由女主人亲自为客人倒茶。对于英国贵族来说,下午茶不仅是简单的喝茶聊天,更是他们显示经济实力、社会地位以及展示个人修养的机会,所以会格外讲究下午茶的品饮环境。

-摘编自罗倩《中英茶文化内涵比较-基于物质、行为、精神三方面》

材料三

1669年,英国政府授权英国东印度公司专营茶叶贸易,从中国大量进口茶叶到欧洲市场。18世纪末,英国从中国进口的茶叶量达到了230万磅,与这个世纪的头一年相比,足足增长了200倍。1851年,英国人将中国的茶树和制茶技艺带到印度,茶叶在印度和锡兰被大面积种植。英国在印度阿萨姆种植园以机械化工序培育茶叶,成本和价格降低,茶叶质量也大大提高,“在湖北山边有着两三亩地的小农,是不能希望和它们竞争的”。欧洲红茶市场摆脱了对中国产地的依赖。

--摘编自(英)麦克法兰《绿色黄金:茶叶帝国》

(1)根据材料一的三则史料探究茶的历史,简要说明各自的史料价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,比较中英茶文化的不同之处。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出近代以来中英茶叶贸易的发展趋势,并分析中国茶文化对外传播的影响。(10分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 18世纪的中国,缙绅和绅衿成为大中地主的主要来源,他们靠特权积聚财富,其利益同商品生产和市场都不存在直接的联系,至少市场不是他们获取财富的最主要的途径。受儒家“重义轻利”的思想影响,“君子不言利”成为士大夫阶层的共同道德标准。中国封建社会只给读书做官的人以优隆的社会地位,经商致富的人始终得不到社会真正的尊重。从事商业化经营的地主一旦经营致富,便放弃直接经营,转入到出租地主行列:他们常会通过买功名、捐官爵,摇身一变为缙绅地主。

18世纪的英国,政途不是唯一的出路,地主依财产取得相应的政治地位,既可通过经济的手段(主要是作为一个地产所有者)取得社会地位,也可因担任政府高官显职获得爵位,殊途而同归,似乎不存在款优孰劣之分。在商业化的浪潮中,封建领主向地主转化,他们掠夺资源、看重功利和效益,不但经营企业化的农业,而且普遍涉足工商业。作为土地所有者,他们并非仅仅是坐收地租的寄生者,更是直接参与了资本主义农业的改造(圈地运动),而且成为地产改良的重要投资人。

-摘编自徐浩(18世纪中英商品经济发展中的几个问题》

(1)根据材料,概括18世纪中英两国地主对商业化经营的态度差异。并结合所学知识,分析这种差异形成的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪中国地主对待商业化经营的态度给中国社会发展带来的影响。(6分)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

观察两幅图片,获取相关信息,自拟一个题目,结合民族关系与国家关系的相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

1.B。庙子沟文化与红山文化的陶器特征相互影响,说明两者存在交流。材料未体现两者同源,A错误;它们位于北方地区,和淮河流域无关,C错误;材料无法体现新石器时代早期的文化认同,D错误。

2.D。哪吒形象从印度佛教护法神转变为中国道教神仙序列中的少年英雄,体现了中华文化的包容性。材料未提及传入时间,A错误;不能确定是“开始”融合,B错误;不能说从来没有统一标准形象,C错误。

3.C。山东杨家埠民间艺人赴海外表演木版年画制作,表明中国文化在国际上得到展示,影响力增强。材料未体现传统文化复兴与综合国力关系,A错误;民间文化交流和经济体制改革无直接联系,B 错误;与外交理论和实践创新无关,D错误。

4.A。吉尔伽美什决策时咨询长老会和人民大会,体现出乌鲁克国治理有原始民主特点。国家大事并非都由人民大会决策,B错误;仅从决策方式不能说明国家机构建设健全,C错误;当时雅典民主制未出现,D错误。

5.B。杜环记载巴格达有中国工匠,可用于研究唐朝与阿拉伯帝国的友好交往。仅涉及与阿拉伯地区交往,不能体现对外交往范围扩大,A错误;未提及对外贸易形式,C错误;重点是人员交往,不是手工业技术对西亚的影响,D错误。

6.C。罗马共和政体中有元老院代表贵族(体现“质”),公民大会让公众意见得到倾听(体现“量”),符合亚里士多德观点。雅典民主政体更侧重公民直接参与,未充分体现“质”和“量”平衡,A错误;寡头政治是少数人统治,不符合“公众意见得到倾听”,B 错误;僭主政治是非法统治,不符合要求,D错误。

7.A。“种植玉米为主”“金字塔庙宇”“20进位制”符合美洲玛雅文明特征,①处为美洲,A正确;②为非洲,③为亚洲,④为欧洲,均不符合,B、C、D错误。

8.D。修道院收集、保存、抄写和翻译科学文献,利于古典文化传播。未提及对欧洲大学兴起的推动,A错误;宗教改革在16世纪,与材料时间不符,B错误;奠定近代科学基础的是近代科学实验等,C错误。

9.D。《摩奴法典》规定少女早婚以维护种姓制度的纯洁性。材料主要强调维护种姓制度,不是女子地位低下,A错误;重点不是婚姻制度法律化,B错误;未体现佛教传统,C错误。

10.A。新航路开辟后的人口迁移伴随着殖民扩张,具有资本主义殖民掠夺性质。“价格革命”由金银流入导致物价上涨,与人口迁移无关,B错误;人口迁移不是资本主义世界市场形成的原因,C错误;当时人口迁移对被殖民地区经济主要是破坏,D错误。

11.B。19世纪中叶至20世纪初这些人口迁移现象的根本原因是资本主义世界市场形成对劳动力的掠夺性需求。蒸汽轮船技术突破是条件,不是根本原因,A错误;与传播基督教文明无关,C错误;拿破仑战争在19世纪初,不是这些人口迁移的根本原因,D错误。

12.C。俄军抗击拿破仑入侵胜利后,普希金和恰达耶夫对“胜利”的不同看法,表明拿破仑战争推动了俄国政治文化重构。俄国农奴制改革的导火索是克里米亚战争,A错误;材料未体现削弱殖民主义力量,B错误;未提及强化俄国经济霸权,D错误。

13.A。秦国对人口登记管理严格,且按授田数征缴刍藁,反映出国家统治能力加强。B选项只强调人口控制,不全面;材料未提及兵役负担,C错误;秦国已实行土地私有制,D错误。

14.B。美国1787年宪法设计制衡机制,为保护少数人利益拒绝信任人民,体现了阶级性,同时也是从实际出发维护统治,具有务实性。材料未强调加强联邦政府权威,A错误;材料重点不是三权分立,C 错误;美国宪法体现了启蒙思想,D错误。

15.A。18世纪末外国债券交易从阿姆斯特丹转移至伦敦,主要原因是英国的君主立宪制等制度优势,吸引了资本。三次英荷战争在17世纪,B错误;英国机器工业普遍建立是在19世纪中期,C错误;荷兰创新能力丧失不是主要因素,D错误。

16.C。从图中可判断①是中国,19世纪中期到20世纪中期不是持续下降,A错误;②是英国,成为“日不落帝国”主要是通过殖民扩张,不是两次工业革命,B错误;④是美国,20世纪50年代后没有受到明显冲击,D错误;英国在19世纪中后期和20世纪中期的发展都与美国有关,C正确。

17.(1)史料1《茶经》是文献史料,能从饮用功效、适宜人群等方面研究唐代茶的用途和文化内涵;史料2茶马古道遗迹是实物史料,可直观研究古代茶叶贸易路线及相关交流情况;史料3油画是图像史料,可了解19世纪法国民众饮茶场景,侧面反映茶文化传播。(2)中国茶文化注重与自然接触和自身德行修炼、人生哲理反思;英国茶文化融入人文主义思想,注重现世享受和社交,重视仪式感,讲究品饮环境。(3)发展趋势:英国从大量进口中国茶叶到在印度种植茶叶,欧洲红茶市场对中国产地的依赖减弱。影响:传播了中国文化,促进了世界文化交流;推动了茶叶种植和贸易在其他地区的发展;一定程度上冲击了中国传统的茶叶生产和贸易。

18.(1)态度差异:中国地主对商业化经营不重视,致富后常放弃经营并转向出租地主或捐官;英国地主积极参与商业化经营,涉足工商业并参与资本主义农业改造。原因:中国受儒家“重义轻利”思想影响,经商致富者社会地位低;英国地主可通过多种途径获得社会地位,且受商业化浪潮影响。(2)影响:阻碍了中国商品经济发展和资本主义萌芽成长;不利于社会阶层流动;使中国逐渐落后于世界发展潮流。

19.示例题目:《丝绸之路:连接民族与国家的纽带》。论述:古代丝绸之路促进了中原与西域等地区的民族交流,如汉朝与西域各国通过丝绸之路进行贸易往来,加强了民族间的经济联系,促进了文化融合。同时,丝绸之路也加强了中国与中亚、西亚乃至欧洲国家的关系,各国使者、商人往来频繁,传播了各自的文化和技术。如今,“一带一路”倡议继承和发展了丝绸之路精神,促进了沿线国家的经济合作,增进了各国人民的友谊,推动构建人类命运共同体,进一步加强了民族关系与国家关系。

注意事项:

1.本试卷共19小题,满分100分。考试时间为75分钟。

2.答案写在答题卡上的指定位置。考试结束后,交回答题卡。

第I卷(选择题共48分)

一、选择题:本题共16个小题,每题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求。

1.内蒙古中南部地区的庙子沟文化是仰韶文化晚期的重要考古学成果。这里出土的素面小口双耳壶、筒形罐等陶器组合,器形特征与红山文化几乎一致。在红山文化晚期阶段,庙子沟典型的方格纹等彩陶样式,则被逆向引入红山文化。由此可以推知()

A.仰韶文化与红山文化具有同源性 B.红山文化与庙子沟文化存在交流

C.淮河流域文化辐射能力逐渐提升 D.新石器时代早期已产生文化认同

2.2025年春节,“黑眼圈魔童”哪吒的形象(图一)火遍了大江南北。据学者考证,哪吒形象最初源于印度。宋代以前,中国的哪吒一直是头戴宝冠,身披铠甲,手托宝塔的佛教护法神形象(图二)。明代小说中的哪吒又被列入了中国的道教神仙序列,形象也转变为脚踩风火轮,手持火尖枪的少年英雄。据此可知()

A.哪吒的初始形象在魏晋南北朝时期传入了中国

B.哪吒为代表的佛教文化开始与中华文化相融合

C.哪吒在历史上从来就没有统一固定的标准形象

D.哪吒形象的变迁体现出中华文化很强的包容性

3.下表反映了1987-1997年山东杨家埠民间艺人赴海外进行木版年画制作表演的交流情况。这一现象最能说明()

姓名 时间

杨福源 1987

杨其民 1988

刘素峰 1990

赵明杰 1993

韩同文 1997

A.传统文化复兴助推综合国力提升 B.民间文化交流加快经济体制改革

C.中国文化在国际上的影响力增强 D.我国推进外交理论和实践的创新

4.苏美尔时代的史诗《吉尔伽美什与阿伽》提及乌鲁克国遭遇外来入侵时,吉尔伽美什先是咨询长老会,但拒绝了长老会向对手投降的主张。继而转向咨询人民大会,并接受了人民大会决定抵抗的主张。这一现象说明当时乌鲁克国()

A.国家治理具有原始民主遗风 B.国家大事由人民大会决策

C.国家机构建设逐渐走向健全 D.政体受到雅典民主制影响

5.唐人杜环在《经行记》中记载:“大食,一名亚俱罗,其大食王号暮门,都此处(注:今巴格达)······绫绢机杼,金银匠,画匠(注:从事建筑绘画的工匠),汉匠起作画者京兆人樊淑、刘泚。织络者,河东人乐環、吕礼。”该著作可用于研究唐朝()

A.对外交往范围的不断扩大 B.与阿拉伯帝国的友好交往

C.对外贸易形式的丰富多样 D.手工业技术对西亚的影响

6.亚里士多德认为:一种优良的政体可以说是质和量两方面得到一定平衡的结果,这个“质”指的是自由、财富、教育和良好的门第,所谓“量”指的是人数上的优势。即一方面要让公众的意见得到倾听,另一方面要让城邦得到有效治理。与亚里士多德观点相符合的可能是()

A.雅典民主政体 B.寡头政治 C.罗马共和政体 D.僭主政治

7.某一文明的介绍中含有“种植玉米为主”“金字塔庙宇”“20进位制”等关键词。该文明位于下图中的()

A.①

B.②

C.③

D.④

8.中世纪欧洲早期的修道院通常设有图书室和缮写室,科学文献成为修道院收集、保存和抄写的对象。到中世纪中后期,随着大量希腊语和阿拉伯语文献的流入,欧洲大量的科学著作被纳入修道院翻译的范围,基督徒对哲学、数学、医学和自然科学表现出一定的兴趣。当时修道院的这些做法()

A.推动了欧洲大学的兴起 B.促进了宗教改革的发生

C.奠定了近代科学的基础 D.加速了古典文化的传播

9.《摩奴法典》是古代印度法律制度的集大成者,在婚姻方面,法典规定:“婚龄为8岁,少女在青春期来临之前就完婚,理由是试图阻止因浪漫的恋爱而产生血缘的污染。”这主要反映了古代印度社会()

A.女子地位极其低下 B.婚姻制度逐渐法律化

C.佛教传统根深蒂固 D.以法律维护种姓制度

10.在16世纪末,随着新航路的开辟、美洲的发现,世界人口迁移规模开始扩大,迁移的主流是由旧大陆迁向新大陆,由人口稠密的发达地区迁至人烟稀少的相对落后地区。这一时期的人口迁移()

A.具有资本主义殖民掠夺性质 B.在欧洲引起了“价格革命”

C.导致了资本主义世界市场形成 D.加速了被殖民地区的经济发展

11,19世纪中叶至20世纪初,跨大西洋奴隶贸易逐渐衰落的同时,中国东南沿海出现大规模“苦力贸易”,英国向澳大利亚输送罪犯,欧洲移民潮涌入美洲。这些人口迁移现象的共同根本原因是()

A.工业革命后蒸汽轮船技术突破远洋运输瓶颈

B.资本主义世界市场形成过程中对劳动力的掠夺性需求

C.殖民国家为传播基督教文明推行的文化同化政策

D.拿破仑战争后欧洲民族国家兴起引发的政治动荡

12.1812年俄军取得抗击拿破仑入侵的胜利,这激起了俄国民众空前的民族自豪感,普希金盛赞:俄国进入了一个伟大的时代!但是身为军官而参战的恰达耶夫,却说“胜利”带来的是皇权与暴政的巩固,而非每一个人的自由精神。这表明拿破仑战争()

A.成为俄国农奴制改革的导火索 B.削弱了殖民主义的力量

C.有力推动俄国政治文化重构 D.强化了俄国的经济霸权

13.《商君书·境内》说:秦国“四境之内,丈夫女子皆有名于上”,无论男女老少,都要登记在册,一旦死亡就要从名册上除名;云梦秦简中的《秦律·田律》也记载,“入顷刍橐,以其受(授)田之数,无垦不垦,顷入刍三石、橐二石”。这反映出当时秦国()

A.国家统治能力加强 B.人口控制十分严格

C.百姓兵役负担尤为沉重 D.田地私人占有相当罕见

14.美国1787年宪法设计多重制衡机制,不是因为国父们服膺民主原则,恰恰相反,他们对民主的核心原则(多数原则)存在一种政治和哲学的担心。说到底就是,为了保护少数人的利益,他们拒绝信任人民。材料体现美国宪法()

A.加强联邦政府的权威 B.兼具阶级性与务实性

C.强调三权分立相互制衡 D.违背启蒙思想基本原则

15.18世纪,荷兰报纸上经常会列出法国债券与英国统一公债的价格、英格兰银行的股价以及英属东印度公司和南海公司的股价等,但却鲜有阿姆斯特丹证交所的债券或者股价。到了18世纪末,这些外国债券的交易也多从阿姆斯特丹转移至伦敦。导致上述现象形成的主要因素是()

A.英国自身的制度优势 B.三次英荷战争的不同影响

C.英国机器工业的普遍建立 D.荷兰创新能力的丧失

16.下图是1500-2000年中、美、英、日四国国家实力变迁示意图(Y轴为国家实力对比),下列说法正确的是()

A.①在19世纪中期到20世纪中期国家经济实力持续下降

B.两次工业革命一度使②成为“日不落帝国”

C.③在19世纪中后期和20世纪中期的两次发展都与美国有关

D.④在20世纪50年代以后霸权地位受到冲击

第II卷(非选择题共52分)

二、非选择题:本题共3个小题,17题22分,18题14分,19题16分,共52分。

17.(22分)一杯“中国茶”,初品“色香味”,再品“精气神”。“茶和天下”的文化,“清静和雅”的理念,属于中国,也属于世界。阅读材料,完成下列要求。

材料一

史料1:茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人,若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四支烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。 -(唐)陆羽《茶经》

史料2:以下是关于茶马古道遗迹的不同路段。

史料3:下图是法国作家雷诺阿于1866年创作的油画《在安托尼妈妈的旅店》,展现了民众饮茶的场面

材料二

中国人饮茶喝茶不仅是单纯满足生理上解渴的需要,而是与自然的一次近距离接触,是对自身德行的修炼和对人生哲理的反思。中国历代文人士大夫大都偏爱饮茶,雅兴来时,常邀三五好友,于松风竹林间煮茗论道。英国的茶道精神融入了人文主义的思想,它注重现世的享受。饮茶不仅是英国人休息身心的一种方式,也是一种社交手段。重视饮茶时的仪式感,从下午4点钟开始,主人和客人着盛装坐在茶桌旁,男性要着燕尾服,女性则着洋装,先享用由三层瓷盘盛装的美味点心,接着由女主人亲自为客人倒茶。对于英国贵族来说,下午茶不仅是简单的喝茶聊天,更是他们显示经济实力、社会地位以及展示个人修养的机会,所以会格外讲究下午茶的品饮环境。

-摘编自罗倩《中英茶文化内涵比较-基于物质、行为、精神三方面》

材料三

1669年,英国政府授权英国东印度公司专营茶叶贸易,从中国大量进口茶叶到欧洲市场。18世纪末,英国从中国进口的茶叶量达到了230万磅,与这个世纪的头一年相比,足足增长了200倍。1851年,英国人将中国的茶树和制茶技艺带到印度,茶叶在印度和锡兰被大面积种植。英国在印度阿萨姆种植园以机械化工序培育茶叶,成本和价格降低,茶叶质量也大大提高,“在湖北山边有着两三亩地的小农,是不能希望和它们竞争的”。欧洲红茶市场摆脱了对中国产地的依赖。

--摘编自(英)麦克法兰《绿色黄金:茶叶帝国》

(1)根据材料一的三则史料探究茶的历史,简要说明各自的史料价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,比较中英茶文化的不同之处。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出近代以来中英茶叶贸易的发展趋势,并分析中国茶文化对外传播的影响。(10分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 18世纪的中国,缙绅和绅衿成为大中地主的主要来源,他们靠特权积聚财富,其利益同商品生产和市场都不存在直接的联系,至少市场不是他们获取财富的最主要的途径。受儒家“重义轻利”的思想影响,“君子不言利”成为士大夫阶层的共同道德标准。中国封建社会只给读书做官的人以优隆的社会地位,经商致富的人始终得不到社会真正的尊重。从事商业化经营的地主一旦经营致富,便放弃直接经营,转入到出租地主行列:他们常会通过买功名、捐官爵,摇身一变为缙绅地主。

18世纪的英国,政途不是唯一的出路,地主依财产取得相应的政治地位,既可通过经济的手段(主要是作为一个地产所有者)取得社会地位,也可因担任政府高官显职获得爵位,殊途而同归,似乎不存在款优孰劣之分。在商业化的浪潮中,封建领主向地主转化,他们掠夺资源、看重功利和效益,不但经营企业化的农业,而且普遍涉足工商业。作为土地所有者,他们并非仅仅是坐收地租的寄生者,更是直接参与了资本主义农业的改造(圈地运动),而且成为地产改良的重要投资人。

-摘编自徐浩(18世纪中英商品经济发展中的几个问题》

(1)根据材料,概括18世纪中英两国地主对商业化经营的态度差异。并结合所学知识,分析这种差异形成的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪中国地主对待商业化经营的态度给中国社会发展带来的影响。(6分)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

观察两幅图片,获取相关信息,自拟一个题目,结合民族关系与国家关系的相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

1.B。庙子沟文化与红山文化的陶器特征相互影响,说明两者存在交流。材料未体现两者同源,A错误;它们位于北方地区,和淮河流域无关,C错误;材料无法体现新石器时代早期的文化认同,D错误。

2.D。哪吒形象从印度佛教护法神转变为中国道教神仙序列中的少年英雄,体现了中华文化的包容性。材料未提及传入时间,A错误;不能确定是“开始”融合,B错误;不能说从来没有统一标准形象,C错误。

3.C。山东杨家埠民间艺人赴海外表演木版年画制作,表明中国文化在国际上得到展示,影响力增强。材料未体现传统文化复兴与综合国力关系,A错误;民间文化交流和经济体制改革无直接联系,B 错误;与外交理论和实践创新无关,D错误。

4.A。吉尔伽美什决策时咨询长老会和人民大会,体现出乌鲁克国治理有原始民主特点。国家大事并非都由人民大会决策,B错误;仅从决策方式不能说明国家机构建设健全,C错误;当时雅典民主制未出现,D错误。

5.B。杜环记载巴格达有中国工匠,可用于研究唐朝与阿拉伯帝国的友好交往。仅涉及与阿拉伯地区交往,不能体现对外交往范围扩大,A错误;未提及对外贸易形式,C错误;重点是人员交往,不是手工业技术对西亚的影响,D错误。

6.C。罗马共和政体中有元老院代表贵族(体现“质”),公民大会让公众意见得到倾听(体现“量”),符合亚里士多德观点。雅典民主政体更侧重公民直接参与,未充分体现“质”和“量”平衡,A错误;寡头政治是少数人统治,不符合“公众意见得到倾听”,B 错误;僭主政治是非法统治,不符合要求,D错误。

7.A。“种植玉米为主”“金字塔庙宇”“20进位制”符合美洲玛雅文明特征,①处为美洲,A正确;②为非洲,③为亚洲,④为欧洲,均不符合,B、C、D错误。

8.D。修道院收集、保存、抄写和翻译科学文献,利于古典文化传播。未提及对欧洲大学兴起的推动,A错误;宗教改革在16世纪,与材料时间不符,B错误;奠定近代科学基础的是近代科学实验等,C错误。

9.D。《摩奴法典》规定少女早婚以维护种姓制度的纯洁性。材料主要强调维护种姓制度,不是女子地位低下,A错误;重点不是婚姻制度法律化,B错误;未体现佛教传统,C错误。

10.A。新航路开辟后的人口迁移伴随着殖民扩张,具有资本主义殖民掠夺性质。“价格革命”由金银流入导致物价上涨,与人口迁移无关,B错误;人口迁移不是资本主义世界市场形成的原因,C错误;当时人口迁移对被殖民地区经济主要是破坏,D错误。

11.B。19世纪中叶至20世纪初这些人口迁移现象的根本原因是资本主义世界市场形成对劳动力的掠夺性需求。蒸汽轮船技术突破是条件,不是根本原因,A错误;与传播基督教文明无关,C错误;拿破仑战争在19世纪初,不是这些人口迁移的根本原因,D错误。

12.C。俄军抗击拿破仑入侵胜利后,普希金和恰达耶夫对“胜利”的不同看法,表明拿破仑战争推动了俄国政治文化重构。俄国农奴制改革的导火索是克里米亚战争,A错误;材料未体现削弱殖民主义力量,B错误;未提及强化俄国经济霸权,D错误。

13.A。秦国对人口登记管理严格,且按授田数征缴刍藁,反映出国家统治能力加强。B选项只强调人口控制,不全面;材料未提及兵役负担,C错误;秦国已实行土地私有制,D错误。

14.B。美国1787年宪法设计制衡机制,为保护少数人利益拒绝信任人民,体现了阶级性,同时也是从实际出发维护统治,具有务实性。材料未强调加强联邦政府权威,A错误;材料重点不是三权分立,C 错误;美国宪法体现了启蒙思想,D错误。

15.A。18世纪末外国债券交易从阿姆斯特丹转移至伦敦,主要原因是英国的君主立宪制等制度优势,吸引了资本。三次英荷战争在17世纪,B错误;英国机器工业普遍建立是在19世纪中期,C错误;荷兰创新能力丧失不是主要因素,D错误。

16.C。从图中可判断①是中国,19世纪中期到20世纪中期不是持续下降,A错误;②是英国,成为“日不落帝国”主要是通过殖民扩张,不是两次工业革命,B错误;④是美国,20世纪50年代后没有受到明显冲击,D错误;英国在19世纪中后期和20世纪中期的发展都与美国有关,C正确。

17.(1)史料1《茶经》是文献史料,能从饮用功效、适宜人群等方面研究唐代茶的用途和文化内涵;史料2茶马古道遗迹是实物史料,可直观研究古代茶叶贸易路线及相关交流情况;史料3油画是图像史料,可了解19世纪法国民众饮茶场景,侧面反映茶文化传播。(2)中国茶文化注重与自然接触和自身德行修炼、人生哲理反思;英国茶文化融入人文主义思想,注重现世享受和社交,重视仪式感,讲究品饮环境。(3)发展趋势:英国从大量进口中国茶叶到在印度种植茶叶,欧洲红茶市场对中国产地的依赖减弱。影响:传播了中国文化,促进了世界文化交流;推动了茶叶种植和贸易在其他地区的发展;一定程度上冲击了中国传统的茶叶生产和贸易。

18.(1)态度差异:中国地主对商业化经营不重视,致富后常放弃经营并转向出租地主或捐官;英国地主积极参与商业化经营,涉足工商业并参与资本主义农业改造。原因:中国受儒家“重义轻利”思想影响,经商致富者社会地位低;英国地主可通过多种途径获得社会地位,且受商业化浪潮影响。(2)影响:阻碍了中国商品经济发展和资本主义萌芽成长;不利于社会阶层流动;使中国逐渐落后于世界发展潮流。

19.示例题目:《丝绸之路:连接民族与国家的纽带》。论述:古代丝绸之路促进了中原与西域等地区的民族交流,如汉朝与西域各国通过丝绸之路进行贸易往来,加强了民族间的经济联系,促进了文化融合。同时,丝绸之路也加强了中国与中亚、西亚乃至欧洲国家的关系,各国使者、商人往来频繁,传播了各自的文化和技术。如今,“一带一路”倡议继承和发展了丝绸之路精神,促进了沿线国家的经济合作,增进了各国人民的友谊,推动构建人类命运共同体,进一步加强了民族关系与国家关系。

同课章节目录