七年级下册第四单元复习讲义

图片预览

文档简介

七年级下册第四单元

单元复习

教学目标

1.梳理本单元课文蕴含的中华传统美德,交流对这些美德的认识。

2.掌握引用的作用及表达效果,并能在写作过程中学以致用。

3.学习使用略读和精读的方法阅读文章,并通过阅读实践加深对两种阅读方法的认识。

教学重点

1.梳理本单元课文蕴含的中华传统美德,交流对这些美德的认识。

2.掌握引用的作用及表达效果,并能在写作过程中学以致用。

教学难点

学习使用略读和精读的方法阅读文章,并通过阅读实践加深对两种阅读方法的认识。

教学过程

一、情境导入

中华传统美德如历史星空中闪烁的璀璨繁星,在千年传承与世界文明的交融发展中激荡出独特的回响。

哀牢山谷中绽放的驿路梨花,是雷锋精神在边疆民族同胞心田播种的奉献之花;黄文秀用热血点亮的是众多扶贫干部的青春之光;季羡林在《有为有不为》一文中辩证地将儒家“君子有所为有所不为”的处世智慧展现在世人面前;刘禹锡的陋室弦歌与周敦颐的莲池清韵,唱出了传统文人雅士安贫乐道、洁身自好的精神乐章。

本课我们将重温本单元课文所蕴含的中华美德,追求修身正己的更高境界。

二、单元重点复习

任务一:回顾文章,感受“德韵千年”魅力

活动1:复习课文,梳理文章蕴含的传统美德

本单元课文通过写人记事、辩证论述、借物抒怀等多种方式表现出中华美德的价值与魅力。请同学们分成四个小组,每个小组选择一篇文章,通过再读课文,结合文中的重要语句,根据示例要求,梳理概括文中所蕴含的中华传统美德。

示例:

课文内容:

《驿路梨花》

①老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:“我到处打听小茅屋的主人是哪个,……名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。”

②瑶族老人又说:“过路人受到照料,都很感激,也都尽力把用了的柴、米补上,好让后来人方便。我这次是专门送粮食来的。”

③第二天早上,我们没有立即上路,老人也没有离开,我们决定把小茅屋修葺一下,给屋顶加点儿草,把房前屋后的排水沟再挖深一些。一个哈尼小姑娘都能为群众着想,我们真应该向她学习。

④为头的那个小姑娘赶紧摇手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。”

接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。……解放军说:“不,我们是为了方便过路人。是雷锋同志教我们这样做的。”她姐姐很受感动。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。……“前几年出嫁到山那边了。”不用说,姐姐出嫁后,是小姑娘接过任务,常来照管这小茅屋。

蕴含的美德:

在哀牢山中广泛传承的雷锋精神(服务人民、助人为乐的奉献精神)“人人为我,我为人人。”的美好风尚。

点拨:

《青春之光》

①“灌溉200多亩农田的水渠被洪水冲断了!”这个消息让周末回家看望病重父亲的黄文秀坐立不安。她决定立即驱车返回百坭村,那里离她家所在的田阳县田州镇有180多公里。

②黄文秀一有空就往村屯跑,不让她进门的,她就去两次、三次……两个月的时间,黄文秀用双脚丈量了百坭村的沟沟坎坎……有了它,黄文秀心里有底了。

③这已经是黄文秀第三次到班统茂家“围追堵截”了……在村里建起了电商服务站。

④这个来自红色热土的第一书记在日记里写道:“让扶过贫的人像战争年代打过仗的人那样自豪!”“不获全胜,决不收兵!”

⑤“一个人要活得有意义,生存得有价值,就不能光为自己而活,要用自己的力量为国家、为民族、为社会作出贡献。”黄文秀曾在入党申请书里写下这样一句话。

⑥“长征中,战士死都不怕,在扶贫路上,这点困难怎么能限制我前行?”

蕴含的美德:

信念坚定、对党忠诚的崇高品质;心系百姓、赤诚为民的真挚情怀;勇于担当、甘于奉献的优秀品格;攻坚克难、乐观向上的顽强意志,扎根基层、热爱祖国、热爱家乡的高尚情操。

《有为有不为》

①应该做的事,必须去做,这就是“有为”。不应该做的事,必不能做,这就是“有不为”。

②中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”

③比如宋代的文天祥。他为元军所虏。如果他想活下去,屈膝投敌就行了,不但能活,而且还能有大官做……然而他却高赋《正气歌》,从容就义,留下英名万古传,至今还在激励着我们全国人民的爱国热情。

④凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情就是大善,反之就是大恶。凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结有利的事情可以称之为小善,反之就是小恶。

⑤大小善和大小恶有时候是有联系的。俗话说:千里之堤,溃于蚁穴……

⑥我的希望很简单,我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

蕴含的美德:

诉诸良知良能,明辨是非善恶;勿以善小而不为,勿以恶小而为之。有担当 、 仁爱礼让 、 忠义爱国及时改过向善。

《陋室铭》

斯是陋室,惟吾德馨。谈笑有鸿儒,往来无白丁。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

蕴含的美德:

高洁傲岸、安贫乐道的情操;对美好德行的追求。

《爱莲说》

出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

蕴含的美德:

不与世俗同流合污又不孤高,在世俗中保持自我,洁身自好、不慕名利。

活动2:交流美德,知行合一

本单元课文体现的嘉言懿行内容丰富、角度多样,请同学们从文章所蕴含的美德中任选一种,谈谈你对这种美德的认识。

探究过程:

①可以讲故事,可以发表议论,还可以借助一个事物来表达自己的认识。

②先在小组内进行讨论,每小组推举一人在全班进行分享。

点拨:

示例1(辩证论述):

《驿路梨花》通过解放军建造小屋,梨花姐妹守护小屋,路人、瑶族老人修葺、维护小屋的故事,展现了雷锋精神的核心——通过日常生活中的平凡行动传递善意。

中学生在日常生活中学习雷锋精神,也应以点滴行动自觉帮助他人,不求回报,不作秀。学习雷锋并非追求惊天动地的壮举,而是将助人为乐的精神融入日常学习生活。从小处着手,如主动维护教室卫生,随手捡起校园垃圾;帮助同学解答习题,为集体活动贡献力量;参与社区志愿服务,关怀身边需要帮助的人等。

同时还要注重雷锋精神的传承,用实际行动影响更多人加入善行接力。正如哀牢山中的小屋凝聚着无数人的点滴善意,因此我们也应在每一次举手之劳中构筑温暖的社会图景,让雷锋精神在平凡生活中绽放馨香。

示例2(写人记事):

去年深秋放学时分,我走在放学路上突遇暴雨。躲进门卫时,发现门后挂着把旧雨伞,伞柄一张写有“留给需要的人”黄色的便利贴格外显眼。撑伞回家的路上,我注意到伞骨处有道细线修补后的痕迹。

隔周又逢雨天,我在校门口看到一个学妹把这个带有便利贴的雨伞打开。没想到两周后,我看到那把蓝伞正静静躺在教室储物柜里,伞袋里多了包小纸巾,伞面破损处被贴上了梨花形状的布贴。后来听说这伞已流转过三届学生——有的同学曾用它送发烧的同学去医务室,也曾帮老师遮过器材,下雨天被临时救济更是家常便饭。

这把辗转于不同人手中的雨伞,就像《驿路梨花》中哀牢山的小屋,每次传递的雷锋精神都蕴含着陌生人的温度。当我们把伞挂在原处时,其实是在续写雷锋精神的新篇章。

示例3(借物抒怀):

我总爱驻足校园竹林。修长的竹竿在风中轻摇,仿佛在展示中华美德的密码。

竹节分明如铁,让我想起文天祥笔下“留取丹心照汗青” 的气节和郑板桥画笔下“立根原在破岩中”的精神,那些在贫瘠石缝里扎根的竹根,不正像无数在困境中坚守道义的先人?去年冬天,我看见积雪压弯竹枝,却始终没有一根折断,这不正是“岁寒,然后知松柏之后凋也”的生动注脚?

轻抚竹身,指尖传来清凉的触感。竹心是空的,却能容得下四季风雨。这让我想起周总理鞠躬尽瘁的一生,正如这中空的竹节,盛满了对人民的深情。

放学路上,夕阳为竹林镀上金边。我轻轻折下一片竹叶夹进课本,仿佛将五千年的文明底蕴也收入心中。这株扎根大地的竹子,终将在我们这代人手中,长成撑起民族精神的参天巨木。

任务二:复习文章,赏析引用效果。

活动1:梳理并赏析本单元经典引用语句。

写文章或讲话时,恰切地引用诗词佳句、名言警句,往往可以使表达更加凝练典雅,富有意味。请根据材料链接的内容,分小组梳理出本单元课文中的经典引用语句,赏析表达效果,交流用法,全班讨论

材料链接:

引用的定义:

引用是一种通过援引现成的语言材料(如名言、格言、民谣、谚语、典故、诗文等)来增强表达效果的修辞手法。它通过借助所引用的内容,使语言更具说服力和感染力。

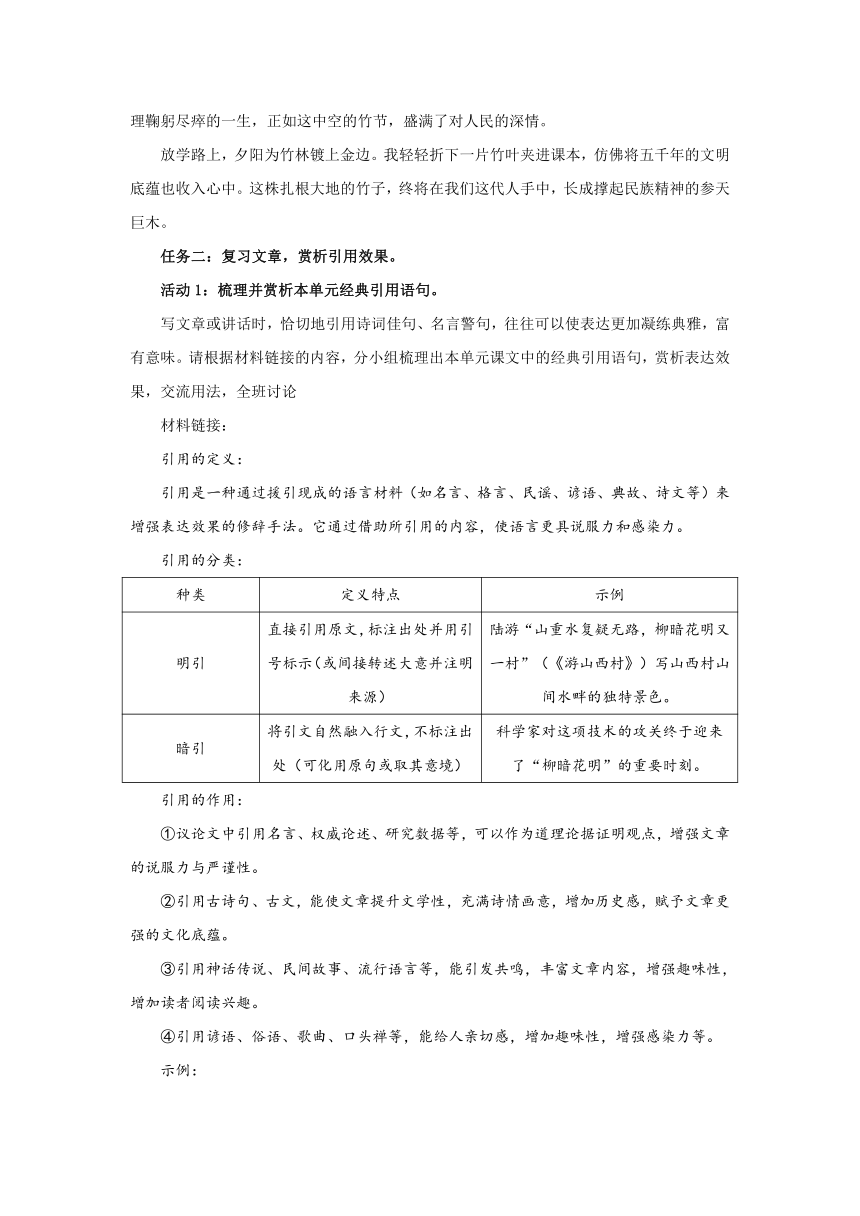

引用的分类:

种类 定义特点 示例

明引 直接引用原文,标注出处并用引号标示(或间接转述大意并注明来源) 陆游“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”(《游山西村》)写山西村山间水畔的独特景色。

暗引 将引文自然融入行文,不标注出处(可化用原句或取其意境) 科学家对这项技术的攻关终于迎来了“柳暗花明”的重要时刻。

引用的作用:

①议论文中引用名言、权威论述、研究数据等,可以作为道理论据证明观点,增强文章的说服力与严谨性。

②引用古诗句、古文,能使文章提升文学性,充满诗情画意,增加历史感,赋予文章更强的文化底蕴。

③引用神话传说、民间故事、流行语言等,能引发共鸣,丰富文章内容,增强趣味性,增加读者阅读兴趣。

④引用谚语、俗语、歌曲、口头禅等,能给人亲切感,增加趣味性,增强感染力等。

示例:

引用语句 表达效果

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”。 一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。

点拨:

引用语句 表达效果

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”。 一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。

《青春之光》:周昌战由衷地称赞文秀:“她年轻有文化,点子多,做事有韧劲,大家都服气!” 通过引述周昌战等人的话从侧面表现了黄文秀坚韧不拔、头脑灵活的特点,增强了文章的真实性。

《青春之光》:这个来自红色热土的第一书记在日记里写道:“让扶过贫的人像战争年代打过仗的人那样自豪!”“不获全胜,决不收兵!” “一个人要活得有意义,生存得有价值,就不能光为自己而活,要用自己的力量为国家、为民族、为社会作出贡献。”黄文秀曾在入党申请书里写下这样一句话。 直接展现了黄文秀到百坭村扶贫的心路历程,揭示了黄文秀崇高的理想追求,表现了她不怕困难,心系百姓,扎根基层,甘于奉献的高尚品质,增强了文章内容的真实性,增加了感染力。

《有为有不为》:中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”俗话说:千里之堤,溃于蚁穴。 引用古人名言作为道理论据证明了作者观点,增强文章说服力。引用中国俗语形象生动地说明了小恶会变成大恶,进而说明了为何不能为小恶的道理,便于读者理解。

孔子云:“何陋之有?” 引用至圣先师孔子的名言,增强自己观点的说服力,表现了作者甘居陋室、安贫乐道、高洁傲岸的志趣。

活动2:交流积累佳句。

请同学们从学过的课文中摘抄一些名言佳句进行积累并思考这些语句的引用语境,并与同学们进行分享交流。

示例:

语句 引用方向

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。 激励沉潜治学,不受浮躁的环境影响。

学而不思则罔,思而不学则殆。 强调深度学习,引导学思结合。

三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 倡导开放包容、互相学习的学习理念

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。 用来表现家国情怀,塑造爱国者形象。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。 当友人奔赴远方时,可用此句表达牵挂;与友人分隔两地时,可借以传递思念;当亲友遭遇挫折时,可引用表达精神支持。

任务三:学习“精读”“略读”。

活动1:归纳精读略读特点。

精读和略读都是常见的阅读方法,请同学们根据链接材料和自己过往阅读学习经历,以小组讨论的方式从目的、情境、主要方法和注意事项等角度归纳精读和略读各自的特点,并填写表格。

链接材料:

精读是带着“放大镜”逐字逐句仔细阅读,不仅要看懂字面意思,还要像侦探一样,通过 分析词句细节、推理逻辑关系、总结深层含义 ,彻底理解文章内容。

略读是用“闪电速度”快速浏览文章,像用无人机扫描大地图一样, 抓住标题、首尾句、反复出现的关键词 ,短时间内掌握文章大意,跳过不重要的细节。

点拨:

角度 精读 略读

目的 掌握知识细节、分析写作手法、解决具体问题、分析作者观点、理解引申含义等。 快速了解内容框架、筛选有用信息,快速形成对文章结构和主旨的初步认识。

情境 课文学习、考试阅读题、需要背诵的内容。 预习新课、查找资料、读课外书或新闻。

主要方法 1.划重点词句 2.查生词做笔记 3.分段总结 4.思考问题 1.看标题和首尾段 2.找关键词句 3.跳过不重要的描述 4.侧重整体浏览理解

注意事项 1. 逐段细读,不留疑问 :确保每段内容透彻理解后再推进。 2. 标注批注,分析词句 :用符号标记修辞、情感和逻辑关系。 3 避免钻牛角尖 :疑难处先标记,通读后回头解决。 1.快速定位核心:速扫标题首尾,跳过次要段落,快速定位核心。

2.快速抓核心观点: 锁定关键词句,如数据、结论和反复出现的术语。 3. 避免指读出声:用视觉快速捕捉信息,训练默读速度。

活动2:学以致用,掌握“精读”“略读”。

1.阅读下列文章,使用“略读”方法,快速了解内容,再运用精读深入把握作品,回答问题,加深对两种阅读方法的认识。

谈孝

季羡林

①“孝”这个概念和行为在世界上许多国家中都有,而在中国尤为突出。中国社会,几千年以来就是一个宗法伦理色彩非常浓厚的社会,为世界上任何国家所不及。

②中国人民一向视孝为最高美德,嘴里常说的、书上常讲的“三纲五常”,又是什么“三纲六纪”,哪里也不缺少父子这一纲。具体地说,“父慈子孝”应该是一个对等的关系。后来不知道是怎么回事:只强调“子孝”,而淡化了“父慈”,甚至变成“天下无不是的父母”。古书上说:“身体发肤,受之父母。”一个人的身体是父母给的,父母如果愿意收回去,也是可以允许的了。

③历代有不少皇帝昭告人民:“以孝治天下。”自己还装模作样,尽量露出一副孝子的形象。尽管中国历史上也并不缺少为了争夺王位导致儿子杀死父亲的记载,野史中这类记载就更多,但那是天子的事,老百姓则是绝对不能允许的。如果发生儿女杀父母的事,皇帝必赫然震怒,处儿女以极刑中的极刑。在中国流传时间极长而又极广的所谓“教孝”中,就有一些提倡愚孝的故事,比如王祥卧冰、割股疗疾等故事,产生了不良的影响。

④但是,中华民族毕竟是一个极富于理性的民族。就在已经被视为经典的《孝经 谏诤章》中,我们可以读到下列的话:“昔者天子有诤臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有诤臣五人,虽无道,不失其国;大夫有诤臣三人,虽无道,不失其家。士有诤友,则身不离于令名;父有诤子,则身不陷于不义。故当不义,则子不可以不诤于父,臣不可以不诤于君;故当不义,则诤之,从父之令,又焉得为孝乎?”

⑤这话说得多么好呀!多么合情合理呀!这与“天下无不是的父母”这一句话形成了鲜明的对立。后者只能归入愚孝一类,是不足取的。

⑥到了今天,我们应该怎样对待孝呢?我们还要不要提倡孝道呢?据我个人的观察,在时代变革的大潮中,孝的概念有所淡化了。不赡养老父老母甚至虐待他们的事情时有所闻。我认为,这是不应该的,是影响社会安定团结的消极因素。我们当然不能再提倡愚孝。但是,小时候父母抚养子女,没有这种抚养,子女是活不下来的。父母年老了,子女来赡养,就不说是报恩吧,也是合乎人情的。如果多数子女不这样做,我们的国家和社会能负担起这个任务来吗?这对我们迫切要求的安定团结是极为不利的。这一点儿简单的道理,希望当今为子女者三思。

(选自《读书与做人》,有删改)

赏析示例:

略读:

速度:快速浏览,时间3分钟左右。

方法:抓关键句,找出文章论点,提取主要信息,梳理文章思路。

要求:

明确文章主要内容:

第一段:开篇点明论述的话题——孝。

第二至五段:作者指出自己对孝的观点,并分析中国传统有关孝的故事中愚孝的表现及其产生的原因。

第六段:分析今天的我们应怎样对待孝。

精读:

逐句理解,时间15分钟左右。

要求:

回答下列问题:

①作者提倡“孝”,认为“孝”的核心内容是 。

②中华民族是一个极富于理性的民族,为什么还流传着一些如“王祥卧冰”这样的愚孝故事?

③下列选项中对文章内容理解正确的一项是

A.孝作为一种行为在中国尤为突出,原因是中国社会几千年以来宗法伦理色彩浓厚。

B.在中国历史上,对于孝的看法有一个变化的过程,从“天下无不是的父母”到“三纲六纪”就是这个过程的体现。

C.孝的概念淡化是时代变革大潮带来的必然结果,而子女赡养父母才是社会安定团结的积极因素。

D.关于行孝,作者的提议既符合客观实际又切实可行,就是赡养;同时,作者并不认为所有的人都会是孝的身体力行者。

点拨:

①“父慈子孝”是一个对等的关系。

②皇帝用愚孝治天下,是愚孝的根源。

③D

2.在阅读过程中我们应恰当处理好“精读”与“略读”两者之间的关系,根据阅读要求在两者之间作出选择。同时还要在日常学习过程中加强两种阅读方式的学习,提高“精读”速度,提升“略读”准确性。

三、课堂小结

本节课我们通过复习课文,领悟了文章中蕴含的中华美德;通过梳理文章,赏析了“引用”的效果;了解了“精读”与“略读”区别,更好作用于阅读实践,进一步提升阅读品鉴能力。

四、布置作业

1.请同学们整理本单元蕴含的中华美德的相关内容,并说说对这些美德的认识,以小组为单位策划一期主题板报,小组完成后在班级进行评比,由胜出的小组完成板报的设计。

2.请阅读文章回答问题。

怀彭荆风先生

衷龙达

第一次读到彭荆风先生的文章是二十多年前的一个雪天,在我们县城的一个小书店。银发如雪的店主人见我在书柜前翻阅良久,便凑过来,笑眯眯地递给我一本书:“年轻人,一定读了不少书吧?我推荐你读一读彭荆风先生的文章《驿路梨花》。”我接过书,被文中的故事深深打动了,心想,彭荆风先生是怎样的一个人呢?他定然有着一颗美好的心灵,才能写出如此感人的文字。

多年后我从乡间调进县城工作,结识了不少从事文艺工作和热爱文学的朋友,对彭荆风先生有了越来越多的了解:他是位蜚声文坛的军旅作家,创作了许多脍炙人口的作品;先生祖籍萍乡,出生在鄱阳;他的父亲彭复苏先生担任过我们铅山县的县长,双亲都在铅山终老;他小时候跟家人一起住在铅山县城河口镇的小河沿,他一直把铅山当作自己的故乡深爱着……由是,敬仰之外,在心底又添了亲切之情和某种期盼。

人说,有缘的人,总能够相见。

2009年11月的一个下午,县文联主席打电话告诉我,彭荆风先生来铅山了,现在在文广局三楼为大家上文学课。我立即小跑着来到文广局,会场里坐满了人,讲课已在进行中。

彭荆风先生侃侃而谈。他一头银发,面如暖日,目光如炬,声音洪亮,完全看不出已年届八旬。时值寒冬,窗外几株悬铃木的叶子在霏霏冷雨中打着寒战,然而三楼的课堂沉浸在温暖而热烈的氛围里。

课后,彭荆风先生把我们召集到一起,说:“没想到铅山有这么多喜欢文学的年轻人。我看可以开一个班,就叫鹅湖文学习作班。我每年抽出一些时间来上课。”于是,我有幸成为班里的一员。

此后三年的夏秋时节,老师都不远万里,从昆明来到铅山,义务给鹅湖文学习作班的学员上十天的课。他给我们讲小说与散文的区别,讲小说的结构、取材、情节、色彩、意境、悬念,讲文学与社会的关系,等等。他还为学员们列阅读书单,读上百篇的学员习作并逐一点评。授课之余,老师又同我们一起深入乡间采风。记得第二年,他给学员们看稿之后高兴地说,这批年轻作家不少已达市一级甚至是省一级作家的写作水平,“鹅湖文学习作班”该改名“鹅湖文学写作班”了。

2011年夏,彭荆风先生来到铅山,那日得知我们刚刚听了县委书记的报告会,他很急迫地问起了关于小河沿治理的事。小河沿是县城河口这座千年古镇的心和肝,是古镇人的精神家园。我很感动,彭老久居云南昆明,仍心系家乡的发展。

两个月后,我去云南出差,途经昆明,心想怎么能错过拜访老师的机会!

在电话里得知我要来,彭荆风先生很高兴,说我来昆明一趟不容易,不妨先到大观楼、滇池几个地方看看,再来接我。我按老师的建议一路漫游。昆明是一座色彩丰富的城市,印象最深的是花,红的紫的黄的白的,千娇百媚,馨香拂面,美得叫人心醉,许多花我都是头一次看见。老师的作品为什么那么鲜活,富有色彩?我似乎找到了答案。

那天下午,彭荆风先生在他的书房接待了我。几缕阳光透过窗户照在书柜上,里面摆放着老师各个时期的戎装照与生活照。照片上的老师和坐在木椅里的老师,都是那样慈祥而温和,暖阳裹身。第五届鲁迅文学奖的奖牌在阳光里分外耀眼。老师向我了解了鹅湖文学写作班学员的学习与创作情况,得知不少学员在省级甚至国家级报刊上发表了文学作品,他的脸上露出了温暖的笑意。他从书柜里找出一叠文学杂志送给我,叮嘱我要坚持读书:“一天读一个短篇,一年就是365篇。”

晚上,我们在一处环境清幽的饭店共进晚餐,老师特意为我点了几道云南的特色菜。吃饭的时候,我注意到他的额颊上不住地冒着虚汗,这才从他的女儿那里知晓那日他身体抱恙。尽管如此,他还是热情地接待了我这个晚辈。

时间是一个小偷,再美好的人,再美好的事,都会被它一一盗走。2018年7月24日,我在手机里得知彭荆风先生仙逝的消息。未能前往昆明与敬爱的老师见最后一面,成了我心底抹不去的遗憾。

然而彭荆风先生并未走远。晨起,面对朝晖,我会想到《太阳升起》①。夜晚,遥望明月,我会默念起《今夜月色好》②。入夜有梦,我与恩师重逢,相聚于驿路梨花下……

(选自2024年3月1日《光明日报》)

【注】①《太阳升起》是彭荆风先生的遗著小说,首次出版于2018年11月。②《今夜月色好》是彭荆风先生发表于1985年的短篇小说。

1.请快速略读文章,梳理文章结构,说出文章讲述的主要内容,限时3分钟。

点拨:

文章首先回忆了作者在书店第一次读到彭荆风先生作品《驿路梨花》时的情景,以及调到县城工作后,对彭荆风先生更多的了解。接着,作者描述了彭荆风先生的外貌特征和他的文学讲座,以及他对自己人生的影响。文章还描绘了作者去云南出差,拜访彭荆风先生的经历,以及彭荆风先生对生活的热爱与对文学的执着。最后,作者表达了自己对彭荆风先生仙逝的哀痛和未能见最后一面的遗憾,以及对彭荆风先生的深切怀念。

2.精读文章,回答下列问题。

作者在文中说:“他给我们讲小说与散文的区别,讲小说的结构、取材、情节、色彩、意境、悬念,讲文学与社会的关系,等等。”请结合相关内容完成下列问题。

①从选文可以看出,作者的写作受到了彭荆风先生的影响。例如,文章开头和结尾处巧妙引入彭荆风先生的作品,可谓匠心独运。试分析作者这样写的用意。

②从色彩和意境的角度,分析下面句子的表达效果。

几缕阳光透过窗户照在书柜上,里面摆放着老师各个时期的戎装照与生活照。照片上的老师和坐在木椅里的老师,都是那样慈祥而温和,暖阳裹身。第五届鲁迅文学奖的奖牌在阳光里分外耀眼。

点拨:

①为了表达对彭荆风先生的敬仰与怀念之情。通过对彭荆风先生和他代表作品的描述,表现了彭荆风先生在文学领域的成就和对后辈的关心。作者也将自己与彭荆风先生的作品联系起来,表达了自己对文学的热爱和对彭荆风先生教导的感激。

②这句话通过书房环境的描绘,将彭荆风先生的形象凸显得更加立体,表现了他丰富的人生经历,卓越的文学成就和慈祥温和的性格,表达对彭荆风先生的敬意和怀念之情。

单元复习

教学目标

1.梳理本单元课文蕴含的中华传统美德,交流对这些美德的认识。

2.掌握引用的作用及表达效果,并能在写作过程中学以致用。

3.学习使用略读和精读的方法阅读文章,并通过阅读实践加深对两种阅读方法的认识。

教学重点

1.梳理本单元课文蕴含的中华传统美德,交流对这些美德的认识。

2.掌握引用的作用及表达效果,并能在写作过程中学以致用。

教学难点

学习使用略读和精读的方法阅读文章,并通过阅读实践加深对两种阅读方法的认识。

教学过程

一、情境导入

中华传统美德如历史星空中闪烁的璀璨繁星,在千年传承与世界文明的交融发展中激荡出独特的回响。

哀牢山谷中绽放的驿路梨花,是雷锋精神在边疆民族同胞心田播种的奉献之花;黄文秀用热血点亮的是众多扶贫干部的青春之光;季羡林在《有为有不为》一文中辩证地将儒家“君子有所为有所不为”的处世智慧展现在世人面前;刘禹锡的陋室弦歌与周敦颐的莲池清韵,唱出了传统文人雅士安贫乐道、洁身自好的精神乐章。

本课我们将重温本单元课文所蕴含的中华美德,追求修身正己的更高境界。

二、单元重点复习

任务一:回顾文章,感受“德韵千年”魅力

活动1:复习课文,梳理文章蕴含的传统美德

本单元课文通过写人记事、辩证论述、借物抒怀等多种方式表现出中华美德的价值与魅力。请同学们分成四个小组,每个小组选择一篇文章,通过再读课文,结合文中的重要语句,根据示例要求,梳理概括文中所蕴含的中华传统美德。

示例:

课文内容:

《驿路梨花》

①老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:“我到处打听小茅屋的主人是哪个,……名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。”

②瑶族老人又说:“过路人受到照料,都很感激,也都尽力把用了的柴、米补上,好让后来人方便。我这次是专门送粮食来的。”

③第二天早上,我们没有立即上路,老人也没有离开,我们决定把小茅屋修葺一下,给屋顶加点儿草,把房前屋后的排水沟再挖深一些。一个哈尼小姑娘都能为群众着想,我们真应该向她学习。

④为头的那个小姑娘赶紧摇手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。”

接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。……解放军说:“不,我们是为了方便过路人。是雷锋同志教我们这样做的。”她姐姐很受感动。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。……“前几年出嫁到山那边了。”不用说,姐姐出嫁后,是小姑娘接过任务,常来照管这小茅屋。

蕴含的美德:

在哀牢山中广泛传承的雷锋精神(服务人民、助人为乐的奉献精神)“人人为我,我为人人。”的美好风尚。

点拨:

《青春之光》

①“灌溉200多亩农田的水渠被洪水冲断了!”这个消息让周末回家看望病重父亲的黄文秀坐立不安。她决定立即驱车返回百坭村,那里离她家所在的田阳县田州镇有180多公里。

②黄文秀一有空就往村屯跑,不让她进门的,她就去两次、三次……两个月的时间,黄文秀用双脚丈量了百坭村的沟沟坎坎……有了它,黄文秀心里有底了。

③这已经是黄文秀第三次到班统茂家“围追堵截”了……在村里建起了电商服务站。

④这个来自红色热土的第一书记在日记里写道:“让扶过贫的人像战争年代打过仗的人那样自豪!”“不获全胜,决不收兵!”

⑤“一个人要活得有意义,生存得有价值,就不能光为自己而活,要用自己的力量为国家、为民族、为社会作出贡献。”黄文秀曾在入党申请书里写下这样一句话。

⑥“长征中,战士死都不怕,在扶贫路上,这点困难怎么能限制我前行?”

蕴含的美德:

信念坚定、对党忠诚的崇高品质;心系百姓、赤诚为民的真挚情怀;勇于担当、甘于奉献的优秀品格;攻坚克难、乐观向上的顽强意志,扎根基层、热爱祖国、热爱家乡的高尚情操。

《有为有不为》

①应该做的事,必须去做,这就是“有为”。不应该做的事,必不能做,这就是“有不为”。

②中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”

③比如宋代的文天祥。他为元军所虏。如果他想活下去,屈膝投敌就行了,不但能活,而且还能有大官做……然而他却高赋《正气歌》,从容就义,留下英名万古传,至今还在激励着我们全国人民的爱国热情。

④凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情就是大善,反之就是大恶。凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结有利的事情可以称之为小善,反之就是小恶。

⑤大小善和大小恶有时候是有联系的。俗话说:千里之堤,溃于蚁穴……

⑥我的希望很简单,我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

蕴含的美德:

诉诸良知良能,明辨是非善恶;勿以善小而不为,勿以恶小而为之。有担当 、 仁爱礼让 、 忠义爱国及时改过向善。

《陋室铭》

斯是陋室,惟吾德馨。谈笑有鸿儒,往来无白丁。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

蕴含的美德:

高洁傲岸、安贫乐道的情操;对美好德行的追求。

《爱莲说》

出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

蕴含的美德:

不与世俗同流合污又不孤高,在世俗中保持自我,洁身自好、不慕名利。

活动2:交流美德,知行合一

本单元课文体现的嘉言懿行内容丰富、角度多样,请同学们从文章所蕴含的美德中任选一种,谈谈你对这种美德的认识。

探究过程:

①可以讲故事,可以发表议论,还可以借助一个事物来表达自己的认识。

②先在小组内进行讨论,每小组推举一人在全班进行分享。

点拨:

示例1(辩证论述):

《驿路梨花》通过解放军建造小屋,梨花姐妹守护小屋,路人、瑶族老人修葺、维护小屋的故事,展现了雷锋精神的核心——通过日常生活中的平凡行动传递善意。

中学生在日常生活中学习雷锋精神,也应以点滴行动自觉帮助他人,不求回报,不作秀。学习雷锋并非追求惊天动地的壮举,而是将助人为乐的精神融入日常学习生活。从小处着手,如主动维护教室卫生,随手捡起校园垃圾;帮助同学解答习题,为集体活动贡献力量;参与社区志愿服务,关怀身边需要帮助的人等。

同时还要注重雷锋精神的传承,用实际行动影响更多人加入善行接力。正如哀牢山中的小屋凝聚着无数人的点滴善意,因此我们也应在每一次举手之劳中构筑温暖的社会图景,让雷锋精神在平凡生活中绽放馨香。

示例2(写人记事):

去年深秋放学时分,我走在放学路上突遇暴雨。躲进门卫时,发现门后挂着把旧雨伞,伞柄一张写有“留给需要的人”黄色的便利贴格外显眼。撑伞回家的路上,我注意到伞骨处有道细线修补后的痕迹。

隔周又逢雨天,我在校门口看到一个学妹把这个带有便利贴的雨伞打开。没想到两周后,我看到那把蓝伞正静静躺在教室储物柜里,伞袋里多了包小纸巾,伞面破损处被贴上了梨花形状的布贴。后来听说这伞已流转过三届学生——有的同学曾用它送发烧的同学去医务室,也曾帮老师遮过器材,下雨天被临时救济更是家常便饭。

这把辗转于不同人手中的雨伞,就像《驿路梨花》中哀牢山的小屋,每次传递的雷锋精神都蕴含着陌生人的温度。当我们把伞挂在原处时,其实是在续写雷锋精神的新篇章。

示例3(借物抒怀):

我总爱驻足校园竹林。修长的竹竿在风中轻摇,仿佛在展示中华美德的密码。

竹节分明如铁,让我想起文天祥笔下“留取丹心照汗青” 的气节和郑板桥画笔下“立根原在破岩中”的精神,那些在贫瘠石缝里扎根的竹根,不正像无数在困境中坚守道义的先人?去年冬天,我看见积雪压弯竹枝,却始终没有一根折断,这不正是“岁寒,然后知松柏之后凋也”的生动注脚?

轻抚竹身,指尖传来清凉的触感。竹心是空的,却能容得下四季风雨。这让我想起周总理鞠躬尽瘁的一生,正如这中空的竹节,盛满了对人民的深情。

放学路上,夕阳为竹林镀上金边。我轻轻折下一片竹叶夹进课本,仿佛将五千年的文明底蕴也收入心中。这株扎根大地的竹子,终将在我们这代人手中,长成撑起民族精神的参天巨木。

任务二:复习文章,赏析引用效果。

活动1:梳理并赏析本单元经典引用语句。

写文章或讲话时,恰切地引用诗词佳句、名言警句,往往可以使表达更加凝练典雅,富有意味。请根据材料链接的内容,分小组梳理出本单元课文中的经典引用语句,赏析表达效果,交流用法,全班讨论

材料链接:

引用的定义:

引用是一种通过援引现成的语言材料(如名言、格言、民谣、谚语、典故、诗文等)来增强表达效果的修辞手法。它通过借助所引用的内容,使语言更具说服力和感染力。

引用的分类:

种类 定义特点 示例

明引 直接引用原文,标注出处并用引号标示(或间接转述大意并注明来源) 陆游“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”(《游山西村》)写山西村山间水畔的独特景色。

暗引 将引文自然融入行文,不标注出处(可化用原句或取其意境) 科学家对这项技术的攻关终于迎来了“柳暗花明”的重要时刻。

引用的作用:

①议论文中引用名言、权威论述、研究数据等,可以作为道理论据证明观点,增强文章的说服力与严谨性。

②引用古诗句、古文,能使文章提升文学性,充满诗情画意,增加历史感,赋予文章更强的文化底蕴。

③引用神话传说、民间故事、流行语言等,能引发共鸣,丰富文章内容,增强趣味性,增加读者阅读兴趣。

④引用谚语、俗语、歌曲、口头禅等,能给人亲切感,增加趣味性,增强感染力等。

示例:

引用语句 表达效果

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”。 一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。

点拨:

引用语句 表达效果

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”。 一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。

《青春之光》:周昌战由衷地称赞文秀:“她年轻有文化,点子多,做事有韧劲,大家都服气!” 通过引述周昌战等人的话从侧面表现了黄文秀坚韧不拔、头脑灵活的特点,增强了文章的真实性。

《青春之光》:这个来自红色热土的第一书记在日记里写道:“让扶过贫的人像战争年代打过仗的人那样自豪!”“不获全胜,决不收兵!” “一个人要活得有意义,生存得有价值,就不能光为自己而活,要用自己的力量为国家、为民族、为社会作出贡献。”黄文秀曾在入党申请书里写下这样一句话。 直接展现了黄文秀到百坭村扶贫的心路历程,揭示了黄文秀崇高的理想追求,表现了她不怕困难,心系百姓,扎根基层,甘于奉献的高尚品质,增强了文章内容的真实性,增加了感染力。

《有为有不为》:中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”俗话说:千里之堤,溃于蚁穴。 引用古人名言作为道理论据证明了作者观点,增强文章说服力。引用中国俗语形象生动地说明了小恶会变成大恶,进而说明了为何不能为小恶的道理,便于读者理解。

孔子云:“何陋之有?” 引用至圣先师孔子的名言,增强自己观点的说服力,表现了作者甘居陋室、安贫乐道、高洁傲岸的志趣。

活动2:交流积累佳句。

请同学们从学过的课文中摘抄一些名言佳句进行积累并思考这些语句的引用语境,并与同学们进行分享交流。

示例:

语句 引用方向

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。 激励沉潜治学,不受浮躁的环境影响。

学而不思则罔,思而不学则殆。 强调深度学习,引导学思结合。

三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 倡导开放包容、互相学习的学习理念

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。 用来表现家国情怀,塑造爱国者形象。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。 当友人奔赴远方时,可用此句表达牵挂;与友人分隔两地时,可借以传递思念;当亲友遭遇挫折时,可引用表达精神支持。

任务三:学习“精读”“略读”。

活动1:归纳精读略读特点。

精读和略读都是常见的阅读方法,请同学们根据链接材料和自己过往阅读学习经历,以小组讨论的方式从目的、情境、主要方法和注意事项等角度归纳精读和略读各自的特点,并填写表格。

链接材料:

精读是带着“放大镜”逐字逐句仔细阅读,不仅要看懂字面意思,还要像侦探一样,通过 分析词句细节、推理逻辑关系、总结深层含义 ,彻底理解文章内容。

略读是用“闪电速度”快速浏览文章,像用无人机扫描大地图一样, 抓住标题、首尾句、反复出现的关键词 ,短时间内掌握文章大意,跳过不重要的细节。

点拨:

角度 精读 略读

目的 掌握知识细节、分析写作手法、解决具体问题、分析作者观点、理解引申含义等。 快速了解内容框架、筛选有用信息,快速形成对文章结构和主旨的初步认识。

情境 课文学习、考试阅读题、需要背诵的内容。 预习新课、查找资料、读课外书或新闻。

主要方法 1.划重点词句 2.查生词做笔记 3.分段总结 4.思考问题 1.看标题和首尾段 2.找关键词句 3.跳过不重要的描述 4.侧重整体浏览理解

注意事项 1. 逐段细读,不留疑问 :确保每段内容透彻理解后再推进。 2. 标注批注,分析词句 :用符号标记修辞、情感和逻辑关系。 3 避免钻牛角尖 :疑难处先标记,通读后回头解决。 1.快速定位核心:速扫标题首尾,跳过次要段落,快速定位核心。

2.快速抓核心观点: 锁定关键词句,如数据、结论和反复出现的术语。 3. 避免指读出声:用视觉快速捕捉信息,训练默读速度。

活动2:学以致用,掌握“精读”“略读”。

1.阅读下列文章,使用“略读”方法,快速了解内容,再运用精读深入把握作品,回答问题,加深对两种阅读方法的认识。

谈孝

季羡林

①“孝”这个概念和行为在世界上许多国家中都有,而在中国尤为突出。中国社会,几千年以来就是一个宗法伦理色彩非常浓厚的社会,为世界上任何国家所不及。

②中国人民一向视孝为最高美德,嘴里常说的、书上常讲的“三纲五常”,又是什么“三纲六纪”,哪里也不缺少父子这一纲。具体地说,“父慈子孝”应该是一个对等的关系。后来不知道是怎么回事:只强调“子孝”,而淡化了“父慈”,甚至变成“天下无不是的父母”。古书上说:“身体发肤,受之父母。”一个人的身体是父母给的,父母如果愿意收回去,也是可以允许的了。

③历代有不少皇帝昭告人民:“以孝治天下。”自己还装模作样,尽量露出一副孝子的形象。尽管中国历史上也并不缺少为了争夺王位导致儿子杀死父亲的记载,野史中这类记载就更多,但那是天子的事,老百姓则是绝对不能允许的。如果发生儿女杀父母的事,皇帝必赫然震怒,处儿女以极刑中的极刑。在中国流传时间极长而又极广的所谓“教孝”中,就有一些提倡愚孝的故事,比如王祥卧冰、割股疗疾等故事,产生了不良的影响。

④但是,中华民族毕竟是一个极富于理性的民族。就在已经被视为经典的《孝经 谏诤章》中,我们可以读到下列的话:“昔者天子有诤臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有诤臣五人,虽无道,不失其国;大夫有诤臣三人,虽无道,不失其家。士有诤友,则身不离于令名;父有诤子,则身不陷于不义。故当不义,则子不可以不诤于父,臣不可以不诤于君;故当不义,则诤之,从父之令,又焉得为孝乎?”

⑤这话说得多么好呀!多么合情合理呀!这与“天下无不是的父母”这一句话形成了鲜明的对立。后者只能归入愚孝一类,是不足取的。

⑥到了今天,我们应该怎样对待孝呢?我们还要不要提倡孝道呢?据我个人的观察,在时代变革的大潮中,孝的概念有所淡化了。不赡养老父老母甚至虐待他们的事情时有所闻。我认为,这是不应该的,是影响社会安定团结的消极因素。我们当然不能再提倡愚孝。但是,小时候父母抚养子女,没有这种抚养,子女是活不下来的。父母年老了,子女来赡养,就不说是报恩吧,也是合乎人情的。如果多数子女不这样做,我们的国家和社会能负担起这个任务来吗?这对我们迫切要求的安定团结是极为不利的。这一点儿简单的道理,希望当今为子女者三思。

(选自《读书与做人》,有删改)

赏析示例:

略读:

速度:快速浏览,时间3分钟左右。

方法:抓关键句,找出文章论点,提取主要信息,梳理文章思路。

要求:

明确文章主要内容:

第一段:开篇点明论述的话题——孝。

第二至五段:作者指出自己对孝的观点,并分析中国传统有关孝的故事中愚孝的表现及其产生的原因。

第六段:分析今天的我们应怎样对待孝。

精读:

逐句理解,时间15分钟左右。

要求:

回答下列问题:

①作者提倡“孝”,认为“孝”的核心内容是 。

②中华民族是一个极富于理性的民族,为什么还流传着一些如“王祥卧冰”这样的愚孝故事?

③下列选项中对文章内容理解正确的一项是

A.孝作为一种行为在中国尤为突出,原因是中国社会几千年以来宗法伦理色彩浓厚。

B.在中国历史上,对于孝的看法有一个变化的过程,从“天下无不是的父母”到“三纲六纪”就是这个过程的体现。

C.孝的概念淡化是时代变革大潮带来的必然结果,而子女赡养父母才是社会安定团结的积极因素。

D.关于行孝,作者的提议既符合客观实际又切实可行,就是赡养;同时,作者并不认为所有的人都会是孝的身体力行者。

点拨:

①“父慈子孝”是一个对等的关系。

②皇帝用愚孝治天下,是愚孝的根源。

③D

2.在阅读过程中我们应恰当处理好“精读”与“略读”两者之间的关系,根据阅读要求在两者之间作出选择。同时还要在日常学习过程中加强两种阅读方式的学习,提高“精读”速度,提升“略读”准确性。

三、课堂小结

本节课我们通过复习课文,领悟了文章中蕴含的中华美德;通过梳理文章,赏析了“引用”的效果;了解了“精读”与“略读”区别,更好作用于阅读实践,进一步提升阅读品鉴能力。

四、布置作业

1.请同学们整理本单元蕴含的中华美德的相关内容,并说说对这些美德的认识,以小组为单位策划一期主题板报,小组完成后在班级进行评比,由胜出的小组完成板报的设计。

2.请阅读文章回答问题。

怀彭荆风先生

衷龙达

第一次读到彭荆风先生的文章是二十多年前的一个雪天,在我们县城的一个小书店。银发如雪的店主人见我在书柜前翻阅良久,便凑过来,笑眯眯地递给我一本书:“年轻人,一定读了不少书吧?我推荐你读一读彭荆风先生的文章《驿路梨花》。”我接过书,被文中的故事深深打动了,心想,彭荆风先生是怎样的一个人呢?他定然有着一颗美好的心灵,才能写出如此感人的文字。

多年后我从乡间调进县城工作,结识了不少从事文艺工作和热爱文学的朋友,对彭荆风先生有了越来越多的了解:他是位蜚声文坛的军旅作家,创作了许多脍炙人口的作品;先生祖籍萍乡,出生在鄱阳;他的父亲彭复苏先生担任过我们铅山县的县长,双亲都在铅山终老;他小时候跟家人一起住在铅山县城河口镇的小河沿,他一直把铅山当作自己的故乡深爱着……由是,敬仰之外,在心底又添了亲切之情和某种期盼。

人说,有缘的人,总能够相见。

2009年11月的一个下午,县文联主席打电话告诉我,彭荆风先生来铅山了,现在在文广局三楼为大家上文学课。我立即小跑着来到文广局,会场里坐满了人,讲课已在进行中。

彭荆风先生侃侃而谈。他一头银发,面如暖日,目光如炬,声音洪亮,完全看不出已年届八旬。时值寒冬,窗外几株悬铃木的叶子在霏霏冷雨中打着寒战,然而三楼的课堂沉浸在温暖而热烈的氛围里。

课后,彭荆风先生把我们召集到一起,说:“没想到铅山有这么多喜欢文学的年轻人。我看可以开一个班,就叫鹅湖文学习作班。我每年抽出一些时间来上课。”于是,我有幸成为班里的一员。

此后三年的夏秋时节,老师都不远万里,从昆明来到铅山,义务给鹅湖文学习作班的学员上十天的课。他给我们讲小说与散文的区别,讲小说的结构、取材、情节、色彩、意境、悬念,讲文学与社会的关系,等等。他还为学员们列阅读书单,读上百篇的学员习作并逐一点评。授课之余,老师又同我们一起深入乡间采风。记得第二年,他给学员们看稿之后高兴地说,这批年轻作家不少已达市一级甚至是省一级作家的写作水平,“鹅湖文学习作班”该改名“鹅湖文学写作班”了。

2011年夏,彭荆风先生来到铅山,那日得知我们刚刚听了县委书记的报告会,他很急迫地问起了关于小河沿治理的事。小河沿是县城河口这座千年古镇的心和肝,是古镇人的精神家园。我很感动,彭老久居云南昆明,仍心系家乡的发展。

两个月后,我去云南出差,途经昆明,心想怎么能错过拜访老师的机会!

在电话里得知我要来,彭荆风先生很高兴,说我来昆明一趟不容易,不妨先到大观楼、滇池几个地方看看,再来接我。我按老师的建议一路漫游。昆明是一座色彩丰富的城市,印象最深的是花,红的紫的黄的白的,千娇百媚,馨香拂面,美得叫人心醉,许多花我都是头一次看见。老师的作品为什么那么鲜活,富有色彩?我似乎找到了答案。

那天下午,彭荆风先生在他的书房接待了我。几缕阳光透过窗户照在书柜上,里面摆放着老师各个时期的戎装照与生活照。照片上的老师和坐在木椅里的老师,都是那样慈祥而温和,暖阳裹身。第五届鲁迅文学奖的奖牌在阳光里分外耀眼。老师向我了解了鹅湖文学写作班学员的学习与创作情况,得知不少学员在省级甚至国家级报刊上发表了文学作品,他的脸上露出了温暖的笑意。他从书柜里找出一叠文学杂志送给我,叮嘱我要坚持读书:“一天读一个短篇,一年就是365篇。”

晚上,我们在一处环境清幽的饭店共进晚餐,老师特意为我点了几道云南的特色菜。吃饭的时候,我注意到他的额颊上不住地冒着虚汗,这才从他的女儿那里知晓那日他身体抱恙。尽管如此,他还是热情地接待了我这个晚辈。

时间是一个小偷,再美好的人,再美好的事,都会被它一一盗走。2018年7月24日,我在手机里得知彭荆风先生仙逝的消息。未能前往昆明与敬爱的老师见最后一面,成了我心底抹不去的遗憾。

然而彭荆风先生并未走远。晨起,面对朝晖,我会想到《太阳升起》①。夜晚,遥望明月,我会默念起《今夜月色好》②。入夜有梦,我与恩师重逢,相聚于驿路梨花下……

(选自2024年3月1日《光明日报》)

【注】①《太阳升起》是彭荆风先生的遗著小说,首次出版于2018年11月。②《今夜月色好》是彭荆风先生发表于1985年的短篇小说。

1.请快速略读文章,梳理文章结构,说出文章讲述的主要内容,限时3分钟。

点拨:

文章首先回忆了作者在书店第一次读到彭荆风先生作品《驿路梨花》时的情景,以及调到县城工作后,对彭荆风先生更多的了解。接着,作者描述了彭荆风先生的外貌特征和他的文学讲座,以及他对自己人生的影响。文章还描绘了作者去云南出差,拜访彭荆风先生的经历,以及彭荆风先生对生活的热爱与对文学的执着。最后,作者表达了自己对彭荆风先生仙逝的哀痛和未能见最后一面的遗憾,以及对彭荆风先生的深切怀念。

2.精读文章,回答下列问题。

作者在文中说:“他给我们讲小说与散文的区别,讲小说的结构、取材、情节、色彩、意境、悬念,讲文学与社会的关系,等等。”请结合相关内容完成下列问题。

①从选文可以看出,作者的写作受到了彭荆风先生的影响。例如,文章开头和结尾处巧妙引入彭荆风先生的作品,可谓匠心独运。试分析作者这样写的用意。

②从色彩和意境的角度,分析下面句子的表达效果。

几缕阳光透过窗户照在书柜上,里面摆放着老师各个时期的戎装照与生活照。照片上的老师和坐在木椅里的老师,都是那样慈祥而温和,暖阳裹身。第五届鲁迅文学奖的奖牌在阳光里分外耀眼。

点拨:

①为了表达对彭荆风先生的敬仰与怀念之情。通过对彭荆风先生和他代表作品的描述,表现了彭荆风先生在文学领域的成就和对后辈的关心。作者也将自己与彭荆风先生的作品联系起来,表达了自己对文学的热爱和对彭荆风先生教导的感激。

②这句话通过书房环境的描绘,将彭荆风先生的形象凸显得更加立体,表现了他丰富的人生经历,卓越的文学成就和慈祥温和的性格,表达对彭荆风先生的敬意和怀念之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读