河北省张家口市2025届高三下学期二模 历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 河北省张家口市2025届高三下学期二模 历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 134.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 12:59:58 | ||

图片预览

文档简介

2025届高三年级全市第二次模拟考试

历史试题

本试题卷共8页,20题。全卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.青海喇家遗址距今约4000年,发掘出祭坛等祭祀遗迹,出土了以粟为主、混合少量的黍制作而成的面条“植物化石”,还出土了巨型玉刀、玉璧、玉环、权杖头等玉石礼器。由此可见,当时该地区

A.手工制造技术较为发达 B.玉器成为农业生产工具

C.早期文明曙光已经显现 D.社会物质财富较为丰富

2.秦汉以来,主动与中国交往的国家越来越多。汉武帝派张骞出使西域后,周边诸国“思汉威德,咸乐内属”,出现了“广地万里,重九译,致殊俗,威德遍于四海”的气象。这可以用来说明,秦汉时期

A.朝贡贸易体系得到长足发展 B.平等互惠成为交往准则

C.中华文明的影响力逐渐扩大 D.传统的华夷观开始动摇

3.伏羲、女娲被视为中华民族的人文始祖。下图为山西大同沙岭北魏鲜卑贵族墓出土的《伏羲女娲图》,图中甬道顶部绘有伏羲女娲,两人头戴花冠,双手袖于胸前,下半身龙身长尾交缠在一起。这反映出当时

A.民族交融呈现双向性 B.华夏文化认同感增强

C.儒学影响力逐步上升 D.边疆内地间风俗一致

4.北宋神宗时期,吕陶称:“天下之自耕而食,为天子之农者,十无二三;耕而食于富人,而为之农者,盖七八矣。”到了南宋更是如此,陆九渊就指出:“所谓农民者,非佃客庄,则佃官庄,其为下户自有田者亦无几。”这充分反映出两宋时期

A.土地兼并现象有所缓和

B.农民生产生活处境恶化

C.农业的规模化经营扩大

D.农业领域租佃关系发展

5.《大清会典》记载到:“凡上达之文,曰题,曰奏。题本用印,奏本不用印。康熙间,有密奏一事,或奉特旨,或由臣工请,皆折奏。折奏直达御前,不由通政司转呈。”由此可见,康熙时期的做法

A.改变了中枢机构决策方式

B.削弱了军机处的职责权限

C.使得君主专制发展至顶峰

D.强化了对官僚集团的控制

6.在洋务新政40多年后,1902年刊行的《皇朝道咸同光奏议》却把“洋务”范畴仅仅限定为涉外事务,在其“洋务”分类下,除通论外只有交涉、教案和出洋三项内容。这反映出

A.中国近代化遭到重大挫折

B.清廷“天朝上国”思想崩塌

C.维新变法的社会基础薄弱

D.时人对西学理解存在偏差

7.民国初年,在正式场合,鞠躬礼、握手礼等新的西式礼仪逐渐被采用,“先生”“女士”“君”等新的称谓逐渐流行,但在家庭内部或一些传统社交圈子中,“老爷”“太太”“少爷”“小姐”等旧称谓仍然存在。这折射出当时

A.西方称谓不合中国国情

B.社会转型特征较为明显

C.民主观念缺乏群众基础

D.辛亥革命历史作用有限

8.1920年3月,梁启超在《欧游心影录》中写道,欧洲人曾满望科学成功带来黄金世界,然而科学虽使物质进步远超从前,人类却未得幸福,反遭诸多灾难,就像沙漠中追影子的旅人,最终失望,从而发出“科学破产”的呼声。由此可见,梁启超

A.注重反思西方近代化的弊端

B.彻底摆脱了欧洲文明的羁绊

C.认清了中国社会发展的前途

D.排斥科技在社会中的影响力

9.下图为漫画家李桦于1947年创作的《起来,饥寒交迫的奴隶》系列漫画之《怒潮》。该漫画反映出

A.革命根据地蓬勃发展

B.民族危机的日益深重

C.战略决战的顺利进行

D.社会矛盾的尖锐激化

10.1978年9月,邓小平在视察本溪、大庆、哈尔滨、长春、沈阳、鞍山、唐山、天津等地后讲到:“一定要按照国际先进的管理方法、先进的经营方法、先进的定额来管理,也就是按照经济规律管理经济。一句话,就是要革命,不要改良,不要修修补补。”这一讲话

A.明确了社会主义本质问题

B.揭开了中国改革开放的序幕

C.表达了改变现状的坚定性

D.推动了经济结构的深入调整

11.在古代埃及,尼罗河每年的泛滥会淹没一些土地,也会新增加一些土地,人们必须运用数学知识来测量这些土地的面积,以确定当年的赋税,正是由于有了这样的需求,埃及才第一次有了几何学。由此可见,古埃及

A.数学领域成就领先世界

B.尼罗河泛滥阻碍了农业生产

C.社会需要推动科学发展

D.推动了东西方文明间的交融

12.14-15世纪,英国议会取得了对财政税收的控制权,只有经下院同意的征税案才具有法律效力。其次,议会取得了立法权:平民享有口头“请愿”权,贵族享有“同意”权,而国王和咨议会才享有“制定”权。这表明英国当时

A.孕育着分权政治的因素

B.君主立宪制逐步确立

C.议会成为国家权力中心

D.“王在法下”成为共识

13.1815年6月,维也纳会议通过的《最后议定书》规定:华沙大公国的大部分领土为沙俄所得,波兹南和格但斯克留给普鲁士,加里西亚仍归奥地利;波兰只剩下克拉科夫及其毗邻地区组成一个共和国,由俄、奥、普三国共同“保护”。这一规定

A.助长了帝国主义的侵略野心 B.打上了大国强权政治的烙印

C.进一步完善了集体安全机制 D.形成了欧洲稳定的国际秩序

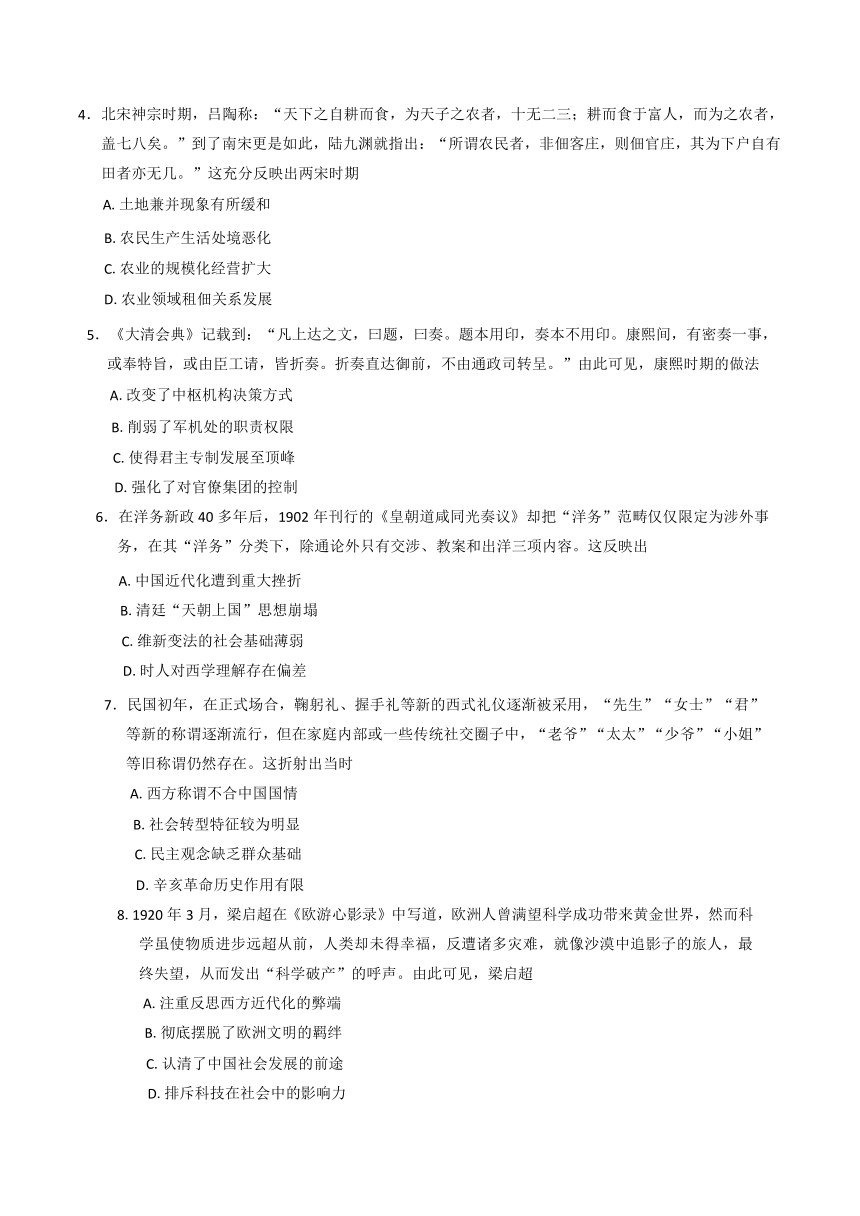

14.下表所示为1750-1900年英国、法国、美国和德国制造业份额的变化情况。对此合理的认知是

年份 英国(%) 法国(%) 美国(%) 德国(%)

1750年 1.9 4.0 0.1 2.9

1850年 39 18 7.2 4.9

1900年 18.5 6.8 23.6 13.2

A.世界经济发展存在不平衡性

B.制造业成为未来产业的基石

C.发达国家开始剥削落后国家

D.美国确立起了世界霸主地位

15.1917年11月8日,苏维埃政府颁布《和平法令》宣称:“凡是把一个没有明确而自愿地表示同意和希望归并的弱民族或小民族并入一个大国或强国,就是兼并或侵犯别国领土的行为······不管这个民族是居住在欧洲或是居住在远隔重洋的国家,都是一样。”该文件的颁发

A.指明了俄国民主革命的方向

B.赢得了国际社会的普遍认可

C.标志着沙皇专制统治的终结

D.有利于世界反战运动的发展

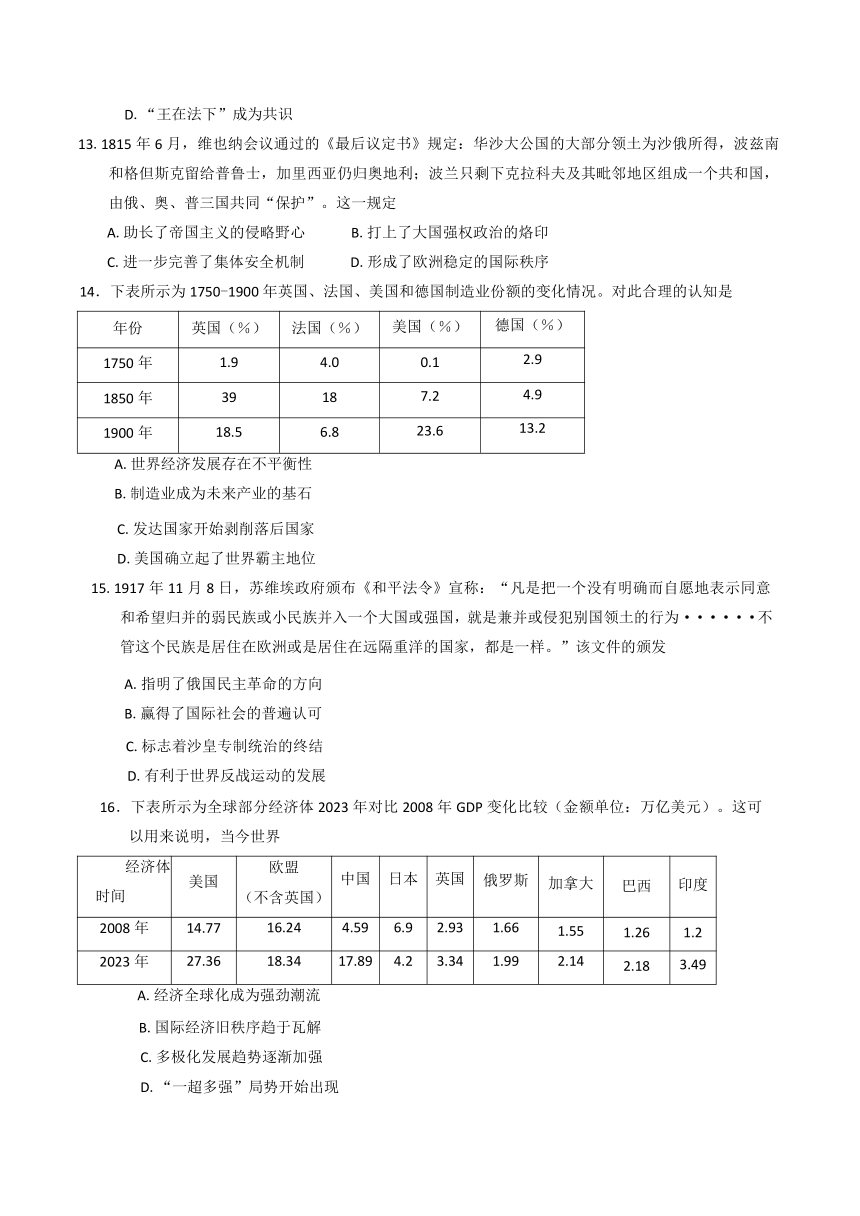

16.下表所示为全球部分经济体2023年对比2008年GDP变化比较(金额单位:万亿美元)。这可以用来说明,当今世界

经济体 时间 美国 欧盟 (不含英国) 中国 日本 英国 俄罗斯 加拿大 巴西 印度

2008年 14.77 16.24 4.59 6.9 2.93 1.66 1.55 1.26 1.2

2023年 27.36 18.34 17.89 4.2 3.34 1.99 2.14 2.18 3.49

A.经济全球化成为强劲潮流

B.国际经济旧秩序趋于瓦解

C.多极化发展趋势逐渐加强

D.“一超多强”局势开始出现

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.荀子打破“儒者不入秦”的惯例,受秦昭襄王邀请“入秦观政”。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 观其风俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑,甚畏有司而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭、敦敬、忠信而不楛,古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门;出于公门,归于其家,无有私事也;不比周,不朋党,倜然莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其朝闲,听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也·····然而县之以王者之功名,则倜倜然其不及远矣(与以仁义治天下的王道相比,差得较远)!是何也?则其殆无儒邪!

-摘自《荀子·强国篇》

(1)根据材料,概括荀子“入秦观政”的体会。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,判断当时“秦政”的主要特点。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 美国在不同阶段对拉美推行的政策(部分)

时间 美国对拉美的政策

19世纪初 提出“门罗主义”政策

20世纪初 实施“大棒政策”和“金元外交”

1933-1945年 转向“睦邻政策”,试图通过尊重拉丁美洲国家主权和促进区域合作来建立更为和平的国际关系

21世纪以来 提出了“新门罗主义”,打出“美洲增长倡议”“近岸外包”等旗号笼络拉美国家,干预拉美事务

-摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》等

从材料中提取相关信息,自拟论题,结合世界近现代史知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 抗战时期,大批党员干部理论水平和文化水平较低。随着党员干部队伍迅速扩大,也带来了党员成分复杂、非无产阶级思想影响等问题。基于这一现状,我党于1939至1942年在延安掀起了干部教育运动。为保证干部教育工作的顺利开展,从中央到地方都设立了干部教育领导机构,明确职责,并配备专门人员负责督促、检查干部教育工作。干部教育运动把马列主义、联共党史、政治经济学、历史唯物论与辩证唯物论等作为主要内容,对干部进行系统科学的党性教育和理论提升。同时,中央采取多样化的教育方法,激发干部的学习热情,取得了良好的效果。

-摘编自湛风涛《延安时期中国共产党开展干部教育的举措及启示》

材料二 习近平总书记指出,“年轻干部要胜任领导工作,需要掌握的本领是很多的。最根本的本领是理论素养”;明确要求年轻干部“要自觉做党的创新理论的笃信笃行者,坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,切实提升马克思主义理论水平和运用能力”。这些论述深刻阐释了理论素养对于年轻干部成长成才的重要价值,指明了强化理论武装的重点任务。

-摘编自柯俊《大力培养忠诚可靠堪当重任的栋梁之才》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括延安时期中国共产党干部教育的历史背景。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,阐述中国共产党开展干部教育的意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 随着新航路开辟,欧洲列强争夺海洋控制权的冲突频频发生。西班牙和葡萄牙意欲独占新世界的海洋,遭到其他国家的极力反对。文艺复兴所带来的自然法与国际法研究的热潮,以及主权理论的产生,推动了欧洲知识界的整体进步,国际法学说与主权理论关于各国在陆地上的主权和纠纷的论断逐渐迁移到涉及海洋的相关法理与实践问题当中。

-摘编自柴彬、常仕欣《17世纪英国与荷兰的国际海洋秩序观之争》

材料二 在世界近现代史五百多年的时间里,世界海洋的控制权最初由崇尚财富和最先进行地理大发现的葡萄牙和西班牙掌握,随后转移到了海洋贸易发达的荷兰以及随后胜出的英国手中,而免遭两次世界大战蹂躏的美国又从英国手中“和平”地接过了海洋霸权,成为世界头号强国。欧美海洋强国的发展史,实质上都是海洋的掠夺史和海上争霸的争夺史。

-摘编自曹立《海兴则国兴-中外海洋兴衰史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代海洋理论产生的背景。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,尝试进行欧美近现代海洋控制权转移的阶段划分,并说明理由。(8分)

参考答案

1.C。喇家遗址有祭祀遗迹、农作物“植物化石”和玉石礼器,表明当时已具备早期文明的一些要素,早期文明曙光显现;仅从出土的这些物品不能得出手工制造技术发达的结论,A错误;材料未体现玉器用于农业生产,B错误;出土物品不能直接说明社会物质财富丰富,D错误。

2.C。秦汉以来周边诸国“思汉威德,咸乐内属”,说明中华文明影响力逐渐扩大;朝贡贸易体系在秦汉时期尚未长足发展,A错误;当时的交往并非平等互惠,B错误;材料不能体现传统华夷观开始动摇,D错误。

3.B。北魏鲜卑贵族墓出土绘有伏羲女娲的图,反映出鲜卑族对华夏文化的认同,华夏文化认同感增强;材料仅体现鲜卑族对华夏文化的认同,未体现民族交融的双向性,A错误;材料未涉及儒学影响力,C错误;“风俗一致”说法过于绝对,D错误。

4.D。两宋时期,自耕农数量减少,佃农增多,充分反映出农业领域租佃关系发展;材料体现的是土地兼并严重,而非缓和,A错误;材料主要强调租佃关系,不能直接得出农民生产生活处境恶化的结论,B错误;材料未体现农业规模化经营扩大,C错误。

5.D。康熙时期的密奏制度使君主能直接获取信息,强化了对官僚集团的控制;密奏制度未改变中枢机构决策方式,A错误;军机处设立于雍正时期,B错误;君主专制发展至顶峰是军机处的设立,C错误。

6.D。1902年把“洋务”范畴仅限定为涉外事务,反映出时人对西学理解存在偏差;材料不能体现中国近代化遭到重大挫折,A错误;“天朝上国”思想崩塌在材料中未体现,B错误;材料与维新变法社会基础无关,C错误。

7.B。民国初年新的西式礼仪和称谓逐渐流行,但旧称谓仍存在,折射出当时社会处于转型期,新旧并存;不能说西方称谓不合中国国情,A错误;材料未体现民主观念缺乏群众基础,C错误;辛亥革命推动了社会习俗变革,作用较大,D错误。

8.A。梁启超认为欧洲科学虽使物质进步,但人类未得幸福,这体现他注重反思西方近代化的弊端;“彻底摆脱”说法过于绝对,B错误;材料未体现他认清中国社会发展前途,C错误;他并非排斥科技影响力,D错误。

9.D。1947年漫画《怒潮》反映出当时社会矛盾尖锐激化;1947年革命根据地已发展为解放区,A错误;此时民族战争已结束,B错误;战略决战始于1948年,C错误。

10.C。邓小平强调要按照国际先进方法管理经济,表达了改变现状的坚定性;社会主义本质问题是1992年提出的,A错误;揭开中国改革开放序幕的是十一届三中全会,B错误;此时尚未进行经济结构深入调整,D错误。

11.C。古埃及为确定赋税测量土地面积,从而产生几何学,说明社会需要推动科学发展;材料未提及古埃及数学领域成就领先世界,A 错误;尼罗河泛滥利于农业生产,B错误;材料未体现东西方文明交融,D错误。

12.A。14-15世纪英国议会取得财政税收控制权和立法权,不同阶层在立法中有不同权力,孕育着分权政治的因素;君主立宪制逐步确立是在1689年《权利法案》颁布后,B错误;当时国家权力中心仍是国王,C错误;材料未体现“王在法下”成为共识,D错误。

13.B。维也纳会议对波兰领土的划分,是大国强权政治的体现;1815年帝国主义尚未形成,A错误;该规定未完善集体安全机制,C错误;这一规定未形成欧洲稳定的国际秩序,D错误。

14.A。1750-1900年英、法、美、德制造业份额变化,反映出世界经济发展存在不平衡性;材料不能得出制造业是未来产业的基石,B错误;“开始剥削”说法错误,C错误;美国在20世纪初未确立世界霸主地位,D错误。

15.D。《和平法令》反对兼并弱民族或小民族,有利于世界反战运动的发展;俄国民主革命方向在二月革命时已指明,A错误;“普遍认可”说法错误,B错误;沙皇专制统治终结于二月革命,C错误。

16.C。2008-2023年部分经济体GDP变化,体现出多极化发展趋势逐渐加强;材料不能体现经济全球化成为强劲潮流,A错误;国际经济旧秩序依然存在,B错误;“一超多强”局势在20世纪90年代初已出现,D错误。

17.(1)荀子体会:秦国百姓质朴、顺从官府;官吏恭俭、忠信;士大夫奉公守法;朝廷处理政务高效。但秦国与以仁义治天下的王道相比还有差距。(2)“秦政”主要特点:重视法治,通过严格的法律和制度治理国家,注重吏治和社会秩序的维护,但在儒家的仁义治国理念方面有所欠缺。

18.示例论题:美国对拉美政策的调整服务于其国家利益。阐述:19世纪初,美国提出“门罗主义”,旨在排斥欧洲列强对拉美的干涉,维护自身在拉美的利益;20世纪初,美国实施“大棒政策”和“金元外交”,凭借军事和经济实力加强对拉美控制;1933-1945年,美国转向“睦邻政策”,是为了应对经济危机和二战,稳定拉美局势以保障自身利益;21世纪以来,美国提出“新门罗主义”等,是为了巩固其在拉美的影响力,维护自身霸权。总之,美国对拉美政策随时代变化而调整,根本目的是维护国家利益。

19.(1)历史背景:抗战时期党员干部理论和文化水平较低;党员队伍迅速扩大带来成分复杂、非无产阶级思想影响等问题;抗战需要高素质干部队伍。(2)意义:提高了干部理论水平和党性修养;为抗战胜利和新民主主义革命胜利提供了人才保障;有利于统一思想,增强党的凝聚力;为新时代干部教育提供了借鉴;推动党的事业不断发展。

20.(1)背景:新航路开辟后,欧洲列强争夺海洋控制权冲突频发;文艺复兴推动自然法、国际法研究热潮和主权理论产生。(2)阶段划分及理由:第一阶段,16世纪,葡萄牙和西班牙掌握海洋控制权,理由是它们最先进行地理大发现,在海外扩张中占据优势。第二阶段,17世纪,荷兰掌握海洋控制权,理由是荷兰海洋贸易发达,有“海上马车夫”之称。第三阶段,18-19世纪,英国掌握海洋控制权,理由是英国通过工业革命和殖民扩张,成为世界殖民霸主。第四阶段,20世纪,美国掌握海洋控制权,理由是美国在两次世界大战中实力增强,从英国手中接过海洋霸权。

历史试题

本试题卷共8页,20题。全卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.青海喇家遗址距今约4000年,发掘出祭坛等祭祀遗迹,出土了以粟为主、混合少量的黍制作而成的面条“植物化石”,还出土了巨型玉刀、玉璧、玉环、权杖头等玉石礼器。由此可见,当时该地区

A.手工制造技术较为发达 B.玉器成为农业生产工具

C.早期文明曙光已经显现 D.社会物质财富较为丰富

2.秦汉以来,主动与中国交往的国家越来越多。汉武帝派张骞出使西域后,周边诸国“思汉威德,咸乐内属”,出现了“广地万里,重九译,致殊俗,威德遍于四海”的气象。这可以用来说明,秦汉时期

A.朝贡贸易体系得到长足发展 B.平等互惠成为交往准则

C.中华文明的影响力逐渐扩大 D.传统的华夷观开始动摇

3.伏羲、女娲被视为中华民族的人文始祖。下图为山西大同沙岭北魏鲜卑贵族墓出土的《伏羲女娲图》,图中甬道顶部绘有伏羲女娲,两人头戴花冠,双手袖于胸前,下半身龙身长尾交缠在一起。这反映出当时

A.民族交融呈现双向性 B.华夏文化认同感增强

C.儒学影响力逐步上升 D.边疆内地间风俗一致

4.北宋神宗时期,吕陶称:“天下之自耕而食,为天子之农者,十无二三;耕而食于富人,而为之农者,盖七八矣。”到了南宋更是如此,陆九渊就指出:“所谓农民者,非佃客庄,则佃官庄,其为下户自有田者亦无几。”这充分反映出两宋时期

A.土地兼并现象有所缓和

B.农民生产生活处境恶化

C.农业的规模化经营扩大

D.农业领域租佃关系发展

5.《大清会典》记载到:“凡上达之文,曰题,曰奏。题本用印,奏本不用印。康熙间,有密奏一事,或奉特旨,或由臣工请,皆折奏。折奏直达御前,不由通政司转呈。”由此可见,康熙时期的做法

A.改变了中枢机构决策方式

B.削弱了军机处的职责权限

C.使得君主专制发展至顶峰

D.强化了对官僚集团的控制

6.在洋务新政40多年后,1902年刊行的《皇朝道咸同光奏议》却把“洋务”范畴仅仅限定为涉外事务,在其“洋务”分类下,除通论外只有交涉、教案和出洋三项内容。这反映出

A.中国近代化遭到重大挫折

B.清廷“天朝上国”思想崩塌

C.维新变法的社会基础薄弱

D.时人对西学理解存在偏差

7.民国初年,在正式场合,鞠躬礼、握手礼等新的西式礼仪逐渐被采用,“先生”“女士”“君”等新的称谓逐渐流行,但在家庭内部或一些传统社交圈子中,“老爷”“太太”“少爷”“小姐”等旧称谓仍然存在。这折射出当时

A.西方称谓不合中国国情

B.社会转型特征较为明显

C.民主观念缺乏群众基础

D.辛亥革命历史作用有限

8.1920年3月,梁启超在《欧游心影录》中写道,欧洲人曾满望科学成功带来黄金世界,然而科学虽使物质进步远超从前,人类却未得幸福,反遭诸多灾难,就像沙漠中追影子的旅人,最终失望,从而发出“科学破产”的呼声。由此可见,梁启超

A.注重反思西方近代化的弊端

B.彻底摆脱了欧洲文明的羁绊

C.认清了中国社会发展的前途

D.排斥科技在社会中的影响力

9.下图为漫画家李桦于1947年创作的《起来,饥寒交迫的奴隶》系列漫画之《怒潮》。该漫画反映出

A.革命根据地蓬勃发展

B.民族危机的日益深重

C.战略决战的顺利进行

D.社会矛盾的尖锐激化

10.1978年9月,邓小平在视察本溪、大庆、哈尔滨、长春、沈阳、鞍山、唐山、天津等地后讲到:“一定要按照国际先进的管理方法、先进的经营方法、先进的定额来管理,也就是按照经济规律管理经济。一句话,就是要革命,不要改良,不要修修补补。”这一讲话

A.明确了社会主义本质问题

B.揭开了中国改革开放的序幕

C.表达了改变现状的坚定性

D.推动了经济结构的深入调整

11.在古代埃及,尼罗河每年的泛滥会淹没一些土地,也会新增加一些土地,人们必须运用数学知识来测量这些土地的面积,以确定当年的赋税,正是由于有了这样的需求,埃及才第一次有了几何学。由此可见,古埃及

A.数学领域成就领先世界

B.尼罗河泛滥阻碍了农业生产

C.社会需要推动科学发展

D.推动了东西方文明间的交融

12.14-15世纪,英国议会取得了对财政税收的控制权,只有经下院同意的征税案才具有法律效力。其次,议会取得了立法权:平民享有口头“请愿”权,贵族享有“同意”权,而国王和咨议会才享有“制定”权。这表明英国当时

A.孕育着分权政治的因素

B.君主立宪制逐步确立

C.议会成为国家权力中心

D.“王在法下”成为共识

13.1815年6月,维也纳会议通过的《最后议定书》规定:华沙大公国的大部分领土为沙俄所得,波兹南和格但斯克留给普鲁士,加里西亚仍归奥地利;波兰只剩下克拉科夫及其毗邻地区组成一个共和国,由俄、奥、普三国共同“保护”。这一规定

A.助长了帝国主义的侵略野心 B.打上了大国强权政治的烙印

C.进一步完善了集体安全机制 D.形成了欧洲稳定的国际秩序

14.下表所示为1750-1900年英国、法国、美国和德国制造业份额的变化情况。对此合理的认知是

年份 英国(%) 法国(%) 美国(%) 德国(%)

1750年 1.9 4.0 0.1 2.9

1850年 39 18 7.2 4.9

1900年 18.5 6.8 23.6 13.2

A.世界经济发展存在不平衡性

B.制造业成为未来产业的基石

C.发达国家开始剥削落后国家

D.美国确立起了世界霸主地位

15.1917年11月8日,苏维埃政府颁布《和平法令》宣称:“凡是把一个没有明确而自愿地表示同意和希望归并的弱民族或小民族并入一个大国或强国,就是兼并或侵犯别国领土的行为······不管这个民族是居住在欧洲或是居住在远隔重洋的国家,都是一样。”该文件的颁发

A.指明了俄国民主革命的方向

B.赢得了国际社会的普遍认可

C.标志着沙皇专制统治的终结

D.有利于世界反战运动的发展

16.下表所示为全球部分经济体2023年对比2008年GDP变化比较(金额单位:万亿美元)。这可以用来说明,当今世界

经济体 时间 美国 欧盟 (不含英国) 中国 日本 英国 俄罗斯 加拿大 巴西 印度

2008年 14.77 16.24 4.59 6.9 2.93 1.66 1.55 1.26 1.2

2023年 27.36 18.34 17.89 4.2 3.34 1.99 2.14 2.18 3.49

A.经济全球化成为强劲潮流

B.国际经济旧秩序趋于瓦解

C.多极化发展趋势逐渐加强

D.“一超多强”局势开始出现

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.荀子打破“儒者不入秦”的惯例,受秦昭襄王邀请“入秦观政”。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 观其风俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑,甚畏有司而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭、敦敬、忠信而不楛,古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门;出于公门,归于其家,无有私事也;不比周,不朋党,倜然莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其朝闲,听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也·····然而县之以王者之功名,则倜倜然其不及远矣(与以仁义治天下的王道相比,差得较远)!是何也?则其殆无儒邪!

-摘自《荀子·强国篇》

(1)根据材料,概括荀子“入秦观政”的体会。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,判断当时“秦政”的主要特点。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 美国在不同阶段对拉美推行的政策(部分)

时间 美国对拉美的政策

19世纪初 提出“门罗主义”政策

20世纪初 实施“大棒政策”和“金元外交”

1933-1945年 转向“睦邻政策”,试图通过尊重拉丁美洲国家主权和促进区域合作来建立更为和平的国际关系

21世纪以来 提出了“新门罗主义”,打出“美洲增长倡议”“近岸外包”等旗号笼络拉美国家,干预拉美事务

-摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》等

从材料中提取相关信息,自拟论题,结合世界近现代史知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 抗战时期,大批党员干部理论水平和文化水平较低。随着党员干部队伍迅速扩大,也带来了党员成分复杂、非无产阶级思想影响等问题。基于这一现状,我党于1939至1942年在延安掀起了干部教育运动。为保证干部教育工作的顺利开展,从中央到地方都设立了干部教育领导机构,明确职责,并配备专门人员负责督促、检查干部教育工作。干部教育运动把马列主义、联共党史、政治经济学、历史唯物论与辩证唯物论等作为主要内容,对干部进行系统科学的党性教育和理论提升。同时,中央采取多样化的教育方法,激发干部的学习热情,取得了良好的效果。

-摘编自湛风涛《延安时期中国共产党开展干部教育的举措及启示》

材料二 习近平总书记指出,“年轻干部要胜任领导工作,需要掌握的本领是很多的。最根本的本领是理论素养”;明确要求年轻干部“要自觉做党的创新理论的笃信笃行者,坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,切实提升马克思主义理论水平和运用能力”。这些论述深刻阐释了理论素养对于年轻干部成长成才的重要价值,指明了强化理论武装的重点任务。

-摘编自柯俊《大力培养忠诚可靠堪当重任的栋梁之才》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括延安时期中国共产党干部教育的历史背景。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,阐述中国共产党开展干部教育的意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 随着新航路开辟,欧洲列强争夺海洋控制权的冲突频频发生。西班牙和葡萄牙意欲独占新世界的海洋,遭到其他国家的极力反对。文艺复兴所带来的自然法与国际法研究的热潮,以及主权理论的产生,推动了欧洲知识界的整体进步,国际法学说与主权理论关于各国在陆地上的主权和纠纷的论断逐渐迁移到涉及海洋的相关法理与实践问题当中。

-摘编自柴彬、常仕欣《17世纪英国与荷兰的国际海洋秩序观之争》

材料二 在世界近现代史五百多年的时间里,世界海洋的控制权最初由崇尚财富和最先进行地理大发现的葡萄牙和西班牙掌握,随后转移到了海洋贸易发达的荷兰以及随后胜出的英国手中,而免遭两次世界大战蹂躏的美国又从英国手中“和平”地接过了海洋霸权,成为世界头号强国。欧美海洋强国的发展史,实质上都是海洋的掠夺史和海上争霸的争夺史。

-摘编自曹立《海兴则国兴-中外海洋兴衰史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代海洋理论产生的背景。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,尝试进行欧美近现代海洋控制权转移的阶段划分,并说明理由。(8分)

参考答案

1.C。喇家遗址有祭祀遗迹、农作物“植物化石”和玉石礼器,表明当时已具备早期文明的一些要素,早期文明曙光显现;仅从出土的这些物品不能得出手工制造技术发达的结论,A错误;材料未体现玉器用于农业生产,B错误;出土物品不能直接说明社会物质财富丰富,D错误。

2.C。秦汉以来周边诸国“思汉威德,咸乐内属”,说明中华文明影响力逐渐扩大;朝贡贸易体系在秦汉时期尚未长足发展,A错误;当时的交往并非平等互惠,B错误;材料不能体现传统华夷观开始动摇,D错误。

3.B。北魏鲜卑贵族墓出土绘有伏羲女娲的图,反映出鲜卑族对华夏文化的认同,华夏文化认同感增强;材料仅体现鲜卑族对华夏文化的认同,未体现民族交融的双向性,A错误;材料未涉及儒学影响力,C错误;“风俗一致”说法过于绝对,D错误。

4.D。两宋时期,自耕农数量减少,佃农增多,充分反映出农业领域租佃关系发展;材料体现的是土地兼并严重,而非缓和,A错误;材料主要强调租佃关系,不能直接得出农民生产生活处境恶化的结论,B错误;材料未体现农业规模化经营扩大,C错误。

5.D。康熙时期的密奏制度使君主能直接获取信息,强化了对官僚集团的控制;密奏制度未改变中枢机构决策方式,A错误;军机处设立于雍正时期,B错误;君主专制发展至顶峰是军机处的设立,C错误。

6.D。1902年把“洋务”范畴仅限定为涉外事务,反映出时人对西学理解存在偏差;材料不能体现中国近代化遭到重大挫折,A错误;“天朝上国”思想崩塌在材料中未体现,B错误;材料与维新变法社会基础无关,C错误。

7.B。民国初年新的西式礼仪和称谓逐渐流行,但旧称谓仍存在,折射出当时社会处于转型期,新旧并存;不能说西方称谓不合中国国情,A错误;材料未体现民主观念缺乏群众基础,C错误;辛亥革命推动了社会习俗变革,作用较大,D错误。

8.A。梁启超认为欧洲科学虽使物质进步,但人类未得幸福,这体现他注重反思西方近代化的弊端;“彻底摆脱”说法过于绝对,B错误;材料未体现他认清中国社会发展前途,C错误;他并非排斥科技影响力,D错误。

9.D。1947年漫画《怒潮》反映出当时社会矛盾尖锐激化;1947年革命根据地已发展为解放区,A错误;此时民族战争已结束,B错误;战略决战始于1948年,C错误。

10.C。邓小平强调要按照国际先进方法管理经济,表达了改变现状的坚定性;社会主义本质问题是1992年提出的,A错误;揭开中国改革开放序幕的是十一届三中全会,B错误;此时尚未进行经济结构深入调整,D错误。

11.C。古埃及为确定赋税测量土地面积,从而产生几何学,说明社会需要推动科学发展;材料未提及古埃及数学领域成就领先世界,A 错误;尼罗河泛滥利于农业生产,B错误;材料未体现东西方文明交融,D错误。

12.A。14-15世纪英国议会取得财政税收控制权和立法权,不同阶层在立法中有不同权力,孕育着分权政治的因素;君主立宪制逐步确立是在1689年《权利法案》颁布后,B错误;当时国家权力中心仍是国王,C错误;材料未体现“王在法下”成为共识,D错误。

13.B。维也纳会议对波兰领土的划分,是大国强权政治的体现;1815年帝国主义尚未形成,A错误;该规定未完善集体安全机制,C错误;这一规定未形成欧洲稳定的国际秩序,D错误。

14.A。1750-1900年英、法、美、德制造业份额变化,反映出世界经济发展存在不平衡性;材料不能得出制造业是未来产业的基石,B错误;“开始剥削”说法错误,C错误;美国在20世纪初未确立世界霸主地位,D错误。

15.D。《和平法令》反对兼并弱民族或小民族,有利于世界反战运动的发展;俄国民主革命方向在二月革命时已指明,A错误;“普遍认可”说法错误,B错误;沙皇专制统治终结于二月革命,C错误。

16.C。2008-2023年部分经济体GDP变化,体现出多极化发展趋势逐渐加强;材料不能体现经济全球化成为强劲潮流,A错误;国际经济旧秩序依然存在,B错误;“一超多强”局势在20世纪90年代初已出现,D错误。

17.(1)荀子体会:秦国百姓质朴、顺从官府;官吏恭俭、忠信;士大夫奉公守法;朝廷处理政务高效。但秦国与以仁义治天下的王道相比还有差距。(2)“秦政”主要特点:重视法治,通过严格的法律和制度治理国家,注重吏治和社会秩序的维护,但在儒家的仁义治国理念方面有所欠缺。

18.示例论题:美国对拉美政策的调整服务于其国家利益。阐述:19世纪初,美国提出“门罗主义”,旨在排斥欧洲列强对拉美的干涉,维护自身在拉美的利益;20世纪初,美国实施“大棒政策”和“金元外交”,凭借军事和经济实力加强对拉美控制;1933-1945年,美国转向“睦邻政策”,是为了应对经济危机和二战,稳定拉美局势以保障自身利益;21世纪以来,美国提出“新门罗主义”等,是为了巩固其在拉美的影响力,维护自身霸权。总之,美国对拉美政策随时代变化而调整,根本目的是维护国家利益。

19.(1)历史背景:抗战时期党员干部理论和文化水平较低;党员队伍迅速扩大带来成分复杂、非无产阶级思想影响等问题;抗战需要高素质干部队伍。(2)意义:提高了干部理论水平和党性修养;为抗战胜利和新民主主义革命胜利提供了人才保障;有利于统一思想,增强党的凝聚力;为新时代干部教育提供了借鉴;推动党的事业不断发展。

20.(1)背景:新航路开辟后,欧洲列强争夺海洋控制权冲突频发;文艺复兴推动自然法、国际法研究热潮和主权理论产生。(2)阶段划分及理由:第一阶段,16世纪,葡萄牙和西班牙掌握海洋控制权,理由是它们最先进行地理大发现,在海外扩张中占据优势。第二阶段,17世纪,荷兰掌握海洋控制权,理由是荷兰海洋贸易发达,有“海上马车夫”之称。第三阶段,18-19世纪,英国掌握海洋控制权,理由是英国通过工业革命和殖民扩张,成为世界殖民霸主。第四阶段,20世纪,美国掌握海洋控制权,理由是美国在两次世界大战中实力增强,从英国手中接过海洋霸权。

同课章节目录