【备考2025】高考生物二轮复习考点突破专题八生物与环境课件(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2025】高考生物二轮复习考点突破专题八生物与环境课件(共54张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-28 16:14:34 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

专题八 生物与环境

角度一 森林碳汇、碳中和与碳达峰

1.“碳中和”“碳达峰”的提出原因

各国二氧化碳排放→温室气体猛增→威胁生命系统→提出“碳中和”“碳达峰”。

命题热点八 森林碳汇、碳中和、生态恢复等

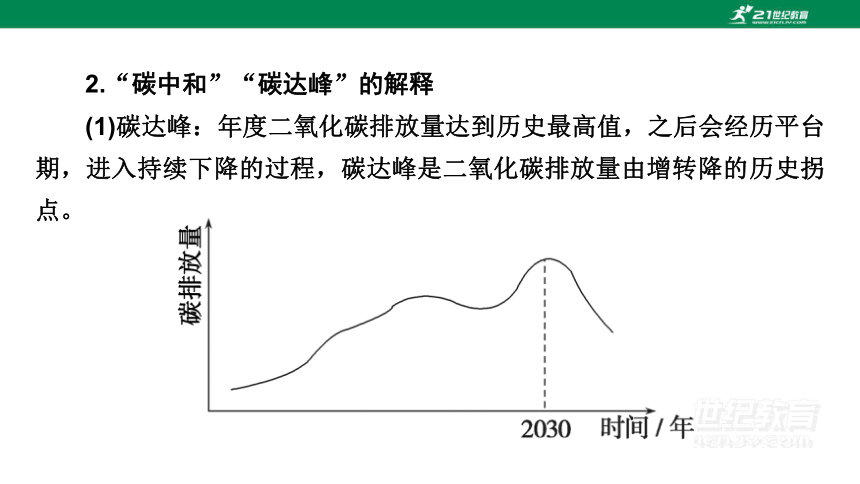

2.“碳中和”“碳达峰”的解释

(1)碳达峰:年度二氧化碳排放量达到历史最高值,之后会经历平台期,进入持续下降的过程,碳达峰是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点。

(2)碳中和:企业、团体或个人在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”

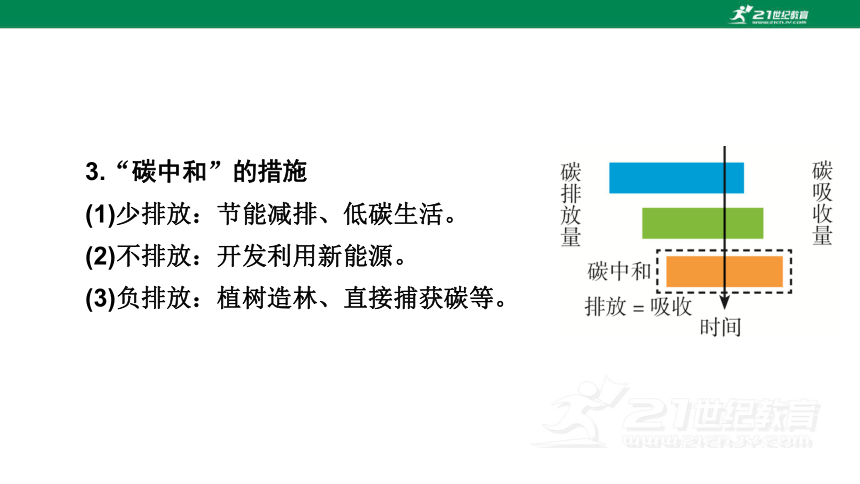

3.“碳中和”的措施

(1)少排放:节能减排、低碳生活。

(2)不排放:开发利用新能源。

(3)负排放:植树造林、直接捕获碳等。

4.森林碳汇

温室气体排放带来全球气候变化问题,是目前主流科学界的共识。中国作为发展中大国实施积极应对气候变化的国家战略,宣布我国的二氧化碳排放力争于2030年前到达峰值,努力争取2060年前实现碳中和,主动承担碳减排国际义务,森林碳汇在其中具有十分重要的作用。森林碳汇的具体含义是森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,从而减少该气体在大气中的浓度。

角度二 生态恢复和生态修复

1.生态恢复:恢复系统合理的结构、高效的功能和协调的关系。生态恢复实质上就是被破坏生态系统的有序演替过程,这个过程使生态系统可能恢复到原先的状态。但是,由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用的取向影响,生态恢复并不意味着在所有场合下都能够或必须使恢复的生态系统都是原先的状态,生态恢复最本质的目的就是恢复系统的必要功能并达到系统自我维持状态。

2.生态修复:对生态系统停止人为干扰,以减轻负荷压力,依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化,或者利用生态系统的这种自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展。如过度砍伐的森林要种植上合适的植被、退耕还林、让动物回到原来的生活环境中。

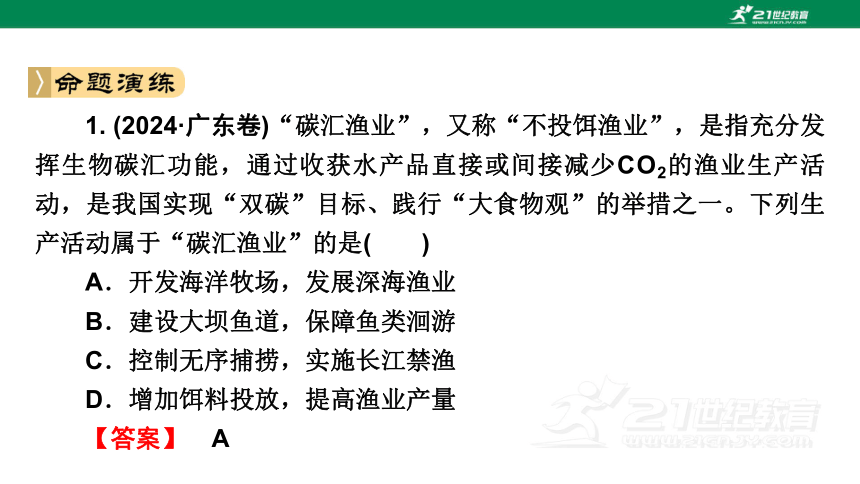

1. (2024·广东卷)“碳汇渔业”,又称“不投饵渔业”,是指充分发挥生物碳汇功能,通过收获水产品直接或间接减少CO2的渔业生产活动,是我国实现“双碳”目标、践行“大食物观”的举措之一。下列生产活动属于“碳汇渔业”的是( )

A.开发海洋牧场,发展深海渔业

B.建设大坝鱼道,保障鱼类洄游

C.控制无序捕捞,实施长江禁渔

D.增加饵料投放,提高渔业产量

【答案】 A

【解析】 开发海洋牧场,发展深海渔业可获取水产品且不需要投饵,属于“碳汇渔业”,A符合题意;建设大坝鱼道,保障鱼类洄游、控制无序捕捞,实施长江禁渔,均没有收获水产品,不属于“碳汇渔业”,B、C不符合题意;增加饵料投放,不符合“不投饵渔业”,不属于“碳汇渔业”,D不符合题意。故选A。

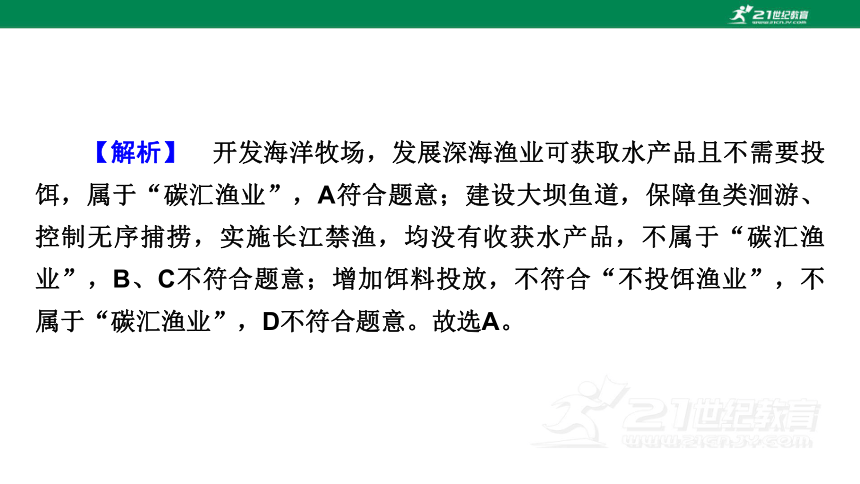

2. (2024·广州模拟)推动碳达峰、碳中和已成为全球共识,以下是生态系统中碳循环示意图。下列说法不正确的是( )

A.碳在生物群落与非生物环境之间主要以二氧化碳的形式进行循环

B.某些原核生物可以作为生产者通过不同于图中③的过程吸收CO2

C.通过加大植树造林即可抵消①②④过程的影响,实现碳中和

D.水循环会影响碳循环过程,二者均能体现全球性

【答案】 C

【解析】 碳在生物群落与非生物环境之间主要以二氧化碳形式进行循环,A正确;某些原核生物可以作为生产者通过不同于图中③光合作用,而是可以通过化能合成作用过程吸收CO2,B正确;通过加大植树造林主要是抵消④化石燃料燃烧过程的影响,实现碳中和,C错误;水循环会影响碳循环过程,二者均能体现全球性,D正确。

3. (2024·辽宁卷)关于人类活动对生态环境的影响,下列叙述错误的是( )

A.清洁能源的使用能够降低碳足迹

B.在近海中网箱养鱼不会影响海洋生态系统

C.全球性的生态环境问题往往与人类活动有关

D.水泥生产不是导致温室效应加剧的唯一原因

【答案】 B

【解析】 碳足迹表示扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积,清洁能源的使用能够降低碳足迹,A正确;在近海中网箱养鱼,养殖过程中大量饵料及产生的排泄物等有机物长时间的累积,对近岸海域海洋生态环境会产生各种影响,B错误;全球性的生态环境问题往往与人类活动有关,如过度砍伐森林等,C正确;水泥生产不是导致温室效应加剧的唯一原因,除此之外还有煤、石油和天然气的大量燃烧,D正确。故选B。

4. (2024·安庆模拟)珊瑚礁被称为“海洋中的热带雨林”。珊瑚虫与其体内的虫黄藻构成了独特的互利共生关系,后者能进行光合作用,为珊瑚虫生长提供有机物。珊瑚礁不仅为大量海洋生物提供了产卵、繁殖、栖息和躲避敌害的场所,还为人类社会提供了渔业资源、旅游观光资源等。近几十年来,世界范围内的珊瑚礁正经历着大规模的退化,仅有部分的珊瑚礁处于相对健康的状态。

(1)在调查珊瑚礁生态系统的生物种类和数量时,若发现某一种珊瑚虫出现的频度最高,可初步确定其是该群落的____________。

(2)珊瑚虫生长对水质要求很高。填海施工会产生大量的悬浮及沉积泥沙,影响珊瑚虫的生长,施工产生的泥沙引起珊瑚虫死亡的原因有_____________________________________________________________________________________________________________(答出2点即可)。

(3)水质富营养化也是珊瑚礁退化的原因之一。调查发现随着水质富营养化程度的加深,大型海藻覆盖率呈上升趋势。请据此分析水质富营养化导致珊瑚礁退化的原因:____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________。

(4)受损珊瑚礁生态系统的修复需要从生态系统的结构和功能出发,符合“自然恢复为主,人工干预为辅”的原则,这主要体现了生态工程的________原理;不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力,这体现了________原理。

【答案】 (1)优势种 (2)沉积物较多,覆盖在珊瑚虫表面,导致珊瑚虫窒息死亡;悬浮物浓度较高,影响珊瑚虫共生藻的光合作用,珊瑚虫缺乏能量来源而死亡

(3)水质富营养化引起大型海藻的大量繁殖,大型海藻在与虫黄藻的竞争中处于优势地位,最终导致珊瑚礁退化 (4)自生 整体

【解析】 (1)对群落结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物称为优势种,若某一种珊瑚虫出现的频度最高,可初步确定其是该群落的优势种。(2)填海施工产生的沉积物较多,覆盖在珊瑚虫表面,导致珊瑚虫窒息死亡;悬浮物浓度较高,影响珊瑚虫共生藻的光合作用,珊瑚虫缺乏能量来源而死亡。(3)水质富营养化也是导致珊瑚礁退化的原因之一,水质富营养化引起大型海藻的大量繁殖,大型海藻覆盖率呈上升趋势,大型海藻在与虫黄藻的竞争中处于优势地位,最终导致珊瑚礁的退化。(4)“自然恢复为主,人工干预为辅”,依赖的是生态系统具有一定的自我调节能力,体现了生态工程的自生原理;生态工程需综合考虑经济效益、社会效益、生态效益,体现了整体原理。

5. (2024·通州模拟)近年来,世界主要经济体先后公布了双碳(碳达峰、碳中和)自主减排目标。我国承诺在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。碳达峰是指化石燃料的使用导致的CO2排放量达到峰值,碳中和是指CO2净排放量为0。回答下列问题:

(1)碳循环是指碳元素在_____________________之间的循环过程。

(2)生态系统中的生产者通过__________________________________固定CO2;目前造成碳失衡的主要因素是__________________,因此为了达到碳中和,可以采取的措施是______________________________ ______________________________________(至少填两条)。

(3)森林碳汇是指森林植物通过光合作用将大气中的CO2固定在植被与土壤中,从而减少大气中CO2浓度的过程。碳汇造林的过程中,要提高森林的碳汇能力,在引种时需要营造________(填“单一林”或“混交林”),从生态系统的稳定性的角度分析,原因是____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)生物群落与非生物环境

(2)光合作用/暗反应/碳反应 化石燃料的燃烧 植树造林、开发新能源和节能技术等

(3)混交林 混交林的营养结构更复杂,自我调节能力更强,抵抗力稳定性更高

【解析】 (1)碳循环是指碳元素主要以CO2的形式在生物群落与非生物环境之间的循环过程。(2)生态系统中的生产者通过光合作用(暗反应或碳反应)固定CO2,以减少大气中的CO2含量。目前,化石燃料燃烧是造成碳失衡的主要因素。碳中和不是不排放CO2,而是通过植树造林、开发新能源和节能技术等措施,减少或抵消主要由化石燃料燃烧所产生的CO2,实现CO2的排放量与吸收量相等,从而达到零排放。(3)从生态系统的稳定性的角度来看,混交林比单一林的物种丰富度大,营养结构更复杂,自我调节能力更强,抵抗力稳定性更高,因此碳汇造林的过程中,要提高森林的碳汇能力,在引种时需要营造混交林。

6. (2024·昆明模拟)当前形势下,森林碳汇为我国环境问题的有效解决带来了保障。实践中,为了确保森林碳汇生态工程建设状况的良好性,实施好与之相关的作业计划,需要了解森林碳汇生态工程造林技术与效益,从而提升森林碳汇生态工程的潜在应用价值,不断改善生态环境的质量状况。

(1)森林碳汇是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,从而减少二氧化碳在大气中的浓度,可实现对____________的有效应对。

(2)森林碳汇生态工程造林还需要重视不同类型树种的合理搭配,确保树形错落有致,在建设时,可考虑对当前比较低效的人工林进行套种补植,一方面可提高群落对________________的利用能力以实现高效固碳,另一方面可以提高森林生态系统的__________稳定性。

(3)为了实现森林碳汇的建设目的,同时兼顾经济和社会效益,应对森林资源________(填“合理”或“禁止”)开发利用,从能量流动的角度来看,森林碳汇生态系统能量的输入总量应________(填“大于”“等于”或“小于”)输出总量。

【答案】 (1)温室效应 (2)环境资源(阳光等环境资源) 抵抗力 (3)合理 大于

【解析】 (1)煤、石油和天然气的大量燃烧以及水泥的生产等导致大气中的二氧化碳浓度升高,使温室效应加剧,全球变暖,因此森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定,从而减少二氧化碳在大气中的浓度,可实现对温室效应的有效应对。(2)不同类型的树种合理搭配,确保树形错落有致,可提高群落对阳光等环境资源的利用能力,从而实现高效固碳;对当前比较低效的人工林进行套种补植,可以使生态系统的丰富度增加,营养结构更复杂,自我调节能力增强,进而提高森林生态系统的抵抗力稳定性。(3)为了实现森林碳汇的建设目的,同时兼顾经济和社会效益,应对森林资源合理开发利用;森林碳汇是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,因此森林碳汇生态系统中能量的输入总量应大于输出总量,使一部分能量能够随有机物储存在植被或土壤中。

1.限制因子与限制因子定律

英国科学家布莱克曼(F.F.Blackman)研究发现:生态因子低于最小量时会影响生物的生存,但生态因子过量时同样也会影响生物的生存。因此,他于1905年发展了利比希的最小因子定律,并提出生态因子的最大状态也具有限制性影响,这种生态因子最小状态和最大状态的限制作用就是限制因子定律(law of limiting factors)。

生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,只有在耐受范围内,生物才能存活。若一种生态因子接近或超过生物的耐受极限,则会阻止其生存、生长、繁殖或扩散,这种因素称为限制因子。

命题新情境八 限制因子、边缘效应与竞争排斥

2.边缘效应

由于群落交错区生境条件的特殊性、异质性和不稳定性,使得相邻群落中的生物可能聚集在这一生境重叠的交错区中,不但增大了交错区中物种的多样性和种群密度,而且增大了某些物种的活动强度和生产力,这一现象称为边缘效应。

我国大兴安岭森林边缘具有呈狭带状分布的林缘草甸,每平方米的植物种数达30种以上,明显高于其两侧的森林群落和草原群落。群落交错区往往包含两个重叠群落中的一些物种以及交错区本身所特有的边缘物种。

水生和陆生的交错区,两栖动物是最典型的边缘物种,它们能够沿着边缘地带完成每天的大部分活动。

3.生态位重叠与竞争排斥

生态位重叠是指两个或更多生态位相似的物种生活在同一空间时出现分享或竞争共同资源的现象。高斯将双小核草履虫与大草履虫混合培养时,发现只有双小核草履虫能够存活。

高斯提出竞争排斥原理:如果两个竞争物种共存于一个稳定环境中,生态位重叠,那么会有一个竞争物种将其他物种消灭或者排斥掉,即两个物种不能利用同一有限资源而实现长期共存。

在植物生态学家坦斯利(A.G.Tansley)的研究中,两种拉拉藤同样也发生了竞争排斥。两个物种基础生态位都包含酸性和钙质土壤,当单独生长时,它们在两类土壤中都能正常生长;但当两个物种在一起生长时,一种拉拉藤在酸性土壤中被排斥,而另一种拉拉藤却在钙质土壤中被排斥。生态位重叠的两个物种,当资源不足时,竞争优势较大的物种会占有生态位重叠部分而把另一物种完全排除,即竞争排斥。当资源丰富时,有竞争关系的两个物种,尽管生态位有部分重叠,也可以共存。

1. (2024·扬州检测)边缘效应是指在两个或多个不同性质的生态系统交互作用处,由于某些生态因子或系统属性的差异和协同作用而引起系统某些组分及行为的较大变化。沿着生态系统的边缘产生了有差异的环境条件,形成边缘效应带,此处群落结构复杂,各种生物由激烈竞争发展为各司其能,各得其所,相互作用,形成一个多层次、高效率的物质、能量共生网络。下列说法错误的是( )

A.人类活动增强,导致自然生境片段化,增加了边缘效应带的数量

B.处于边缘效应带的鸟类可能比生活在森林深处的鸟类更警觉

C.研究边缘效应对保护生物多样性和提高农作物产量具有重要意义

D.边缘效应会改变生态系统的群落结构但不会影响其物种丰富度

【答案】 D

【解析】 人类活动增强,打破原有生态系统,导致自然生境片段化,使得靠近的两个或多个不同性质的生态系统交互作用,增加了边缘效应带的数量,A正确;根据题意,处于边缘效应带的生物竞争激烈,可能比生活在森林深处的鸟类更警觉,B正确;边缘效应带上群落结构复杂,各种生物由激烈竞争发展为各司其能,各得其所,相互作用,形成一个多层次、高效率的物质、能量共生网络,研究边缘效应对保护生物多样性和提高农作物产量具有重要意义,C正确;由题干信息边缘效应“群落结构复杂”,可知物种丰富度会增大,D错误。

2. (2024·襄樊模拟)黄秋葵是一种具有保健作用的蔬菜,富含人体需要的多种营养素,深受人们喜爱,其制品可用于食品,医疗保健、美容等行业。虫害是影响黄秋葵产量和质量的主要因素。研究人员在不同时间调查了黄秋葵种植园主要害虫棉蚜、棉大卷叶螟以及害虫天敌的种群密度变化,结果如图所示。回答下列问题:

(1)调查棉蚜种群密度宜采用的方法是________,选用此方法的理由是____________________________________________________。棉蚜与棉大卷叶螟的种间关系是____________。

(2)生态位重叠指数反映了不同物种对资源的利用在空间、时间维度上的相似程度。研究人员调查了不同类生物之间时间生态位的重叠指数,结果如下表所示。

种类 棉蚜 棉大卷叶螟 瓢虫 蜘蛛

棉蚜 - 0.139 7 0.859 3 0.302 6

棉大卷叶螟 - 0.404 5 0.722 0

瓢虫 - 0.542 6

蜘蛛 -

综合上述调查结果,棉蚜的捕食性天敌主要是________。判断的理由是__________________________________________________________ _________________________________________________________________________________。

(3)在黄秋葵生长季,采用化学防治黄秋葵虫害时,应尽量选择高效低毒力的化学农药进行防治,原因是______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________(答一点)。

【答案】 (1)样方法 棉蚜个体小、活动能力弱、活动范围小 种间竞争

(2)瓢虫 棉蚜与瓢虫种群数量在同一时间内变化趋势基本一致,且瓢虫与棉蚜的时间生态位重叠指数高

(3)降低农药对黄秋葵和农田的污染程度;降低农药对害虫天敌的毒害,充分发挥天敌控制虫害的作用

【解析】 (1)由于棉蚜个体小、活动能力弱、活动范围小,故调查棉蚜种群密度宜采用的方法是样方法。棉蚜与棉大卷叶螟都是黄秋葵种植园的主要害虫,二者之间为种间竞争关系。(2)如图为研究人员调查了不同类生物之间时间生态位的重叠指数,由图可知,棉蚜与瓢虫种群数量在同一时间内变化趋势基本一致,且瓢虫与棉蚜的时间生态位重叠指数高,故棉蚜的捕食性天敌主要是瓢虫。(3)由题意可知,黄秋葵是一种具有保健作用的蔬菜,富含人体需要的多种营养素,深受人们喜爱,其制品可用于食品、医疗保健、美容等行业,因此为了降低农药对黄秋葵和农田的污染程度;降低农药对害虫天敌的毒害,且充分发挥天敌控制虫害的作用,在黄秋葵生长季,采用化学防治黄秋葵虫害时,应尽量选择高效低毒力的化学农药进行防治。

3. (2024·梧州模拟)生活史对策指生物在生存斗争中获得的生存对策,分为r对策和K对策。r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,K对策生物通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高。如下图所示,K对策生物种群数量变化曲线有两个平衡点,即稳定平衡点S和不稳定平衡点X(又称灭绝点),r对策生物只有一个稳定平衡点而没有灭绝点。回答下列问题:

(1)据题推测,小鼠和大熊猫分别属于________和________。在用标记重捕法调查小鼠的种群密度时,若标记物脱落,种群密度的估算值会偏________(填“大”或“小”)。

(2)K对策生物的种群数量高于或低于________(填“S”或“X”)点时,都会趋向该平衡点,因此种群通常能稳定在一定数量水平上,该数量水平被称为______________。

(3)大熊猫数量一旦低于X点,就会逐渐走向灭绝,对此可采取的保护措施有:____________________________________________________ __________________________________________________。(写出两点)

【答案】 (1)r对策 K对策 大 (2)S 环境容纳量

(3)①保护其栖息环境,包括提供充足的食物和空间资源,控制其天敌的数量等。②建立动物园或人工繁殖中心,以提高该濒危动物的生殖力和幼崽的存活率。③在两个种群之间建立绿色通道,便于两地种群之间进行基因交流,以保护该濒危动物种群的基因库。④建立大熊猫精子库、基因库等。

【解析】 (1)小鼠个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,属于r对策生物。大熊猫通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,属于K对策生物。设种群总数是N,第一次捕获n个个体并作标记,那么标记的个体数占总数的比例为n÷N,第二次捕获M个个体,其中有标记的个体数为m,则理论上m∶M=n∶N,即种群总数N=(n×M)÷m,如果标记物容易脱落,则m的值会减小,计算出来的值就会偏大。(2)由题图可知,K对策生物的种群数量高于或低于S点时,都会趋向该平衡点,因此种群通常能稳定在一定数量水平上,即环境所能容纳的该种群的最大

值,称为环境容纳量(或K值)。(3)大熊猫属于珍稀濒危物种,对于珍稀濒危动物,可以采取的措施有:①就地保护,保护其栖息环境,包括提供充足的食物和空间资源,控制其天敌的数量等;②建立动物园或人工繁殖中心,以提高该濒危动物的生殖力和幼崽的存活率;③在两个种群之间建立绿色通道,便于两地种群之间进行基因交流,以保护该濒危动物种群的基因库;④建立大熊猫精子库、基因库等。

4. (2024·自贡模拟)美国生物学家谢尔福德和奥德姆提出了生物的耐受性定律,指出每种生物对任何一种环境因子都有一个耐受性范围,超出这个范围生物就会死亡。对主要环境因子耐受性范围广的生物其适应性也广。调查草原生态系统A和B两种生物对食物条件的耐受性范围,结果如图所示。回答下列问题:

(1)不同种生物对同种环境因子的耐受性范围不同,这是长期____________的结果,A、B两种生物之间存在____________关系,________生物的适应性更强。

(2)A、B两种生物与该地区的其他生物通过________关系形成该生态系统的营养结构,该结构是___________________________的渠道。

(3)生态系统中各种生物对环境因子的耐受性范围越________(填“宽”或“窄”)生态系统越稳定,理由是_____________________ _______________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)自然选择 种间竞争 B (2)捕食 物质循环和能量流动

(3)宽 生物耐受性范围越宽,环境因子变化对生物的影响越小,生物适应性越广,生态系统越稳定

【解析】 (1)不同种生物对同种环境因子的耐受性范围不同,是长期自然选择的结果,A、B两个种群在食物条件上有重叠,所以他们之间存在种间竞争关系,由于B的食物条件更广泛,所以其适应能力更强。(2)生态系统的营养结构是食物链和食物网,是通过捕食关系形成的,食物链和食物网是物质循环和能量流动的渠道。(3)生物耐受性范围越宽,环境因子变化对生物的影响越小,生物适应性越广,生态系统越稳定。

5. (2024·汉中模拟)生态交错区又称群落交错区,是两个或多个生态地带之间(或群落之间)的过渡区域。生态交错区物种的数目及一些物种的密度增大的趋势称为“边缘效应”。现对某森林草原交错区进行调查,回答下列有关问题:

(1)研究发现,“边缘效应”的出现是因为群落交错区的物种数目及某些物种的种群密度有增大的趋势,其原因是群落交错区的结构比较复杂,适合不同生态类型的植物生长,从而为多种动物提供__________________________。由此可知,交错区的生态系统的抵抗力稳定性____________。

(2)群落交错区的植被变化,可作为气候变化的预警,比如在森林草原交错区,当草原植被越来越占优势时,说明气候越趋于________(填“干旱”或“湿润”)。群落交错区的这种变化过程叫作群落的________。

(3)调查发现群落交错区某种树木受卷叶蛾幼虫的危害症状很轻。为研究该植物抵抗卷叶蛾幼虫虫害的机制,研究人员用异丁原醇溶剂分别提取了该植物的挥发物质A和易被卷叶蛾幼虫危害的树木的挥发物质B。随机选取300只赤眼蜂(赤眼蜂是卷叶蛾幼虫的天敌)平均分组,进行相关实验,观察赤眼蜂对实验中物质的选择情况,结果如表。

组别 第一组 第二组 第三组

含挥发物质A的提取液 对照

物质 含挥发物质B的提取液 对照

物质 含挥发物质

A的提取液 含挥发物质B

的提取液

结果(只) 87 13 70 30 71 29

第一组和第二组实验中的对照物质是____________________。分析三组实验结果得出的结论是_____________________________________ _____________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)自然环境、食物条件和栖息空间 较高 (2)干旱 演替

(3)异丁原醇溶剂 该植物分泌的挥发物质A吸引赤眼蜂的作用更强

【解析】 (1)研究发现,“边缘效应”的出现是因为群落交错区的物种数目及某些物种的种群密度有增大的趋势,其原因是群落交错区的自然环境比较复杂,适合不同生态类型的植物生长,从而为多种动物提供更多的环境类型、食物和栖息空间。交错区物种繁多,具有较高的自我调节能力,使该生态系统抵抗力稳定性较高。(2)群落交错区的植被变化,可作为气候变化的预警,比如在森林草原交错区,当草原植被越来越占优势时,说明气候越趋于干旱;群落交错区的这种变化可以叫作群落的演替。(3)研究人员用异丁原醇溶剂分别提取了该植物的挥发物质A和易被卷叶蛾幼虫危害的树木的挥发物质B,实验中设计第一组和第二组实验的目的是作为对照,以排除实验过程中作为溶剂的物质对实验结果的干扰,因而作为对照的物质是异丁原醇溶剂。三组实验结果说明物质A和物质B均能吸引赤眼蜂,且物质A对赤眼蜂的吸引作用更强。

专题八 生物与环境

角度一 森林碳汇、碳中和与碳达峰

1.“碳中和”“碳达峰”的提出原因

各国二氧化碳排放→温室气体猛增→威胁生命系统→提出“碳中和”“碳达峰”。

命题热点八 森林碳汇、碳中和、生态恢复等

2.“碳中和”“碳达峰”的解释

(1)碳达峰:年度二氧化碳排放量达到历史最高值,之后会经历平台期,进入持续下降的过程,碳达峰是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点。

(2)碳中和:企业、团体或个人在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”

3.“碳中和”的措施

(1)少排放:节能减排、低碳生活。

(2)不排放:开发利用新能源。

(3)负排放:植树造林、直接捕获碳等。

4.森林碳汇

温室气体排放带来全球气候变化问题,是目前主流科学界的共识。中国作为发展中大国实施积极应对气候变化的国家战略,宣布我国的二氧化碳排放力争于2030年前到达峰值,努力争取2060年前实现碳中和,主动承担碳减排国际义务,森林碳汇在其中具有十分重要的作用。森林碳汇的具体含义是森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,从而减少该气体在大气中的浓度。

角度二 生态恢复和生态修复

1.生态恢复:恢复系统合理的结构、高效的功能和协调的关系。生态恢复实质上就是被破坏生态系统的有序演替过程,这个过程使生态系统可能恢复到原先的状态。但是,由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用的取向影响,生态恢复并不意味着在所有场合下都能够或必须使恢复的生态系统都是原先的状态,生态恢复最本质的目的就是恢复系统的必要功能并达到系统自我维持状态。

2.生态修复:对生态系统停止人为干扰,以减轻负荷压力,依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化,或者利用生态系统的这种自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展。如过度砍伐的森林要种植上合适的植被、退耕还林、让动物回到原来的生活环境中。

1. (2024·广东卷)“碳汇渔业”,又称“不投饵渔业”,是指充分发挥生物碳汇功能,通过收获水产品直接或间接减少CO2的渔业生产活动,是我国实现“双碳”目标、践行“大食物观”的举措之一。下列生产活动属于“碳汇渔业”的是( )

A.开发海洋牧场,发展深海渔业

B.建设大坝鱼道,保障鱼类洄游

C.控制无序捕捞,实施长江禁渔

D.增加饵料投放,提高渔业产量

【答案】 A

【解析】 开发海洋牧场,发展深海渔业可获取水产品且不需要投饵,属于“碳汇渔业”,A符合题意;建设大坝鱼道,保障鱼类洄游、控制无序捕捞,实施长江禁渔,均没有收获水产品,不属于“碳汇渔业”,B、C不符合题意;增加饵料投放,不符合“不投饵渔业”,不属于“碳汇渔业”,D不符合题意。故选A。

2. (2024·广州模拟)推动碳达峰、碳中和已成为全球共识,以下是生态系统中碳循环示意图。下列说法不正确的是( )

A.碳在生物群落与非生物环境之间主要以二氧化碳的形式进行循环

B.某些原核生物可以作为生产者通过不同于图中③的过程吸收CO2

C.通过加大植树造林即可抵消①②④过程的影响,实现碳中和

D.水循环会影响碳循环过程,二者均能体现全球性

【答案】 C

【解析】 碳在生物群落与非生物环境之间主要以二氧化碳形式进行循环,A正确;某些原核生物可以作为生产者通过不同于图中③光合作用,而是可以通过化能合成作用过程吸收CO2,B正确;通过加大植树造林主要是抵消④化石燃料燃烧过程的影响,实现碳中和,C错误;水循环会影响碳循环过程,二者均能体现全球性,D正确。

3. (2024·辽宁卷)关于人类活动对生态环境的影响,下列叙述错误的是( )

A.清洁能源的使用能够降低碳足迹

B.在近海中网箱养鱼不会影响海洋生态系统

C.全球性的生态环境问题往往与人类活动有关

D.水泥生产不是导致温室效应加剧的唯一原因

【答案】 B

【解析】 碳足迹表示扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积,清洁能源的使用能够降低碳足迹,A正确;在近海中网箱养鱼,养殖过程中大量饵料及产生的排泄物等有机物长时间的累积,对近岸海域海洋生态环境会产生各种影响,B错误;全球性的生态环境问题往往与人类活动有关,如过度砍伐森林等,C正确;水泥生产不是导致温室效应加剧的唯一原因,除此之外还有煤、石油和天然气的大量燃烧,D正确。故选B。

4. (2024·安庆模拟)珊瑚礁被称为“海洋中的热带雨林”。珊瑚虫与其体内的虫黄藻构成了独特的互利共生关系,后者能进行光合作用,为珊瑚虫生长提供有机物。珊瑚礁不仅为大量海洋生物提供了产卵、繁殖、栖息和躲避敌害的场所,还为人类社会提供了渔业资源、旅游观光资源等。近几十年来,世界范围内的珊瑚礁正经历着大规模的退化,仅有部分的珊瑚礁处于相对健康的状态。

(1)在调查珊瑚礁生态系统的生物种类和数量时,若发现某一种珊瑚虫出现的频度最高,可初步确定其是该群落的____________。

(2)珊瑚虫生长对水质要求很高。填海施工会产生大量的悬浮及沉积泥沙,影响珊瑚虫的生长,施工产生的泥沙引起珊瑚虫死亡的原因有_____________________________________________________________________________________________________________(答出2点即可)。

(3)水质富营养化也是珊瑚礁退化的原因之一。调查发现随着水质富营养化程度的加深,大型海藻覆盖率呈上升趋势。请据此分析水质富营养化导致珊瑚礁退化的原因:____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________。

(4)受损珊瑚礁生态系统的修复需要从生态系统的结构和功能出发,符合“自然恢复为主,人工干预为辅”的原则,这主要体现了生态工程的________原理;不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力,这体现了________原理。

【答案】 (1)优势种 (2)沉积物较多,覆盖在珊瑚虫表面,导致珊瑚虫窒息死亡;悬浮物浓度较高,影响珊瑚虫共生藻的光合作用,珊瑚虫缺乏能量来源而死亡

(3)水质富营养化引起大型海藻的大量繁殖,大型海藻在与虫黄藻的竞争中处于优势地位,最终导致珊瑚礁退化 (4)自生 整体

【解析】 (1)对群落结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物称为优势种,若某一种珊瑚虫出现的频度最高,可初步确定其是该群落的优势种。(2)填海施工产生的沉积物较多,覆盖在珊瑚虫表面,导致珊瑚虫窒息死亡;悬浮物浓度较高,影响珊瑚虫共生藻的光合作用,珊瑚虫缺乏能量来源而死亡。(3)水质富营养化也是导致珊瑚礁退化的原因之一,水质富营养化引起大型海藻的大量繁殖,大型海藻覆盖率呈上升趋势,大型海藻在与虫黄藻的竞争中处于优势地位,最终导致珊瑚礁的退化。(4)“自然恢复为主,人工干预为辅”,依赖的是生态系统具有一定的自我调节能力,体现了生态工程的自生原理;生态工程需综合考虑经济效益、社会效益、生态效益,体现了整体原理。

5. (2024·通州模拟)近年来,世界主要经济体先后公布了双碳(碳达峰、碳中和)自主减排目标。我国承诺在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。碳达峰是指化石燃料的使用导致的CO2排放量达到峰值,碳中和是指CO2净排放量为0。回答下列问题:

(1)碳循环是指碳元素在_____________________之间的循环过程。

(2)生态系统中的生产者通过__________________________________固定CO2;目前造成碳失衡的主要因素是__________________,因此为了达到碳中和,可以采取的措施是______________________________ ______________________________________(至少填两条)。

(3)森林碳汇是指森林植物通过光合作用将大气中的CO2固定在植被与土壤中,从而减少大气中CO2浓度的过程。碳汇造林的过程中,要提高森林的碳汇能力,在引种时需要营造________(填“单一林”或“混交林”),从生态系统的稳定性的角度分析,原因是____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)生物群落与非生物环境

(2)光合作用/暗反应/碳反应 化石燃料的燃烧 植树造林、开发新能源和节能技术等

(3)混交林 混交林的营养结构更复杂,自我调节能力更强,抵抗力稳定性更高

【解析】 (1)碳循环是指碳元素主要以CO2的形式在生物群落与非生物环境之间的循环过程。(2)生态系统中的生产者通过光合作用(暗反应或碳反应)固定CO2,以减少大气中的CO2含量。目前,化石燃料燃烧是造成碳失衡的主要因素。碳中和不是不排放CO2,而是通过植树造林、开发新能源和节能技术等措施,减少或抵消主要由化石燃料燃烧所产生的CO2,实现CO2的排放量与吸收量相等,从而达到零排放。(3)从生态系统的稳定性的角度来看,混交林比单一林的物种丰富度大,营养结构更复杂,自我调节能力更强,抵抗力稳定性更高,因此碳汇造林的过程中,要提高森林的碳汇能力,在引种时需要营造混交林。

6. (2024·昆明模拟)当前形势下,森林碳汇为我国环境问题的有效解决带来了保障。实践中,为了确保森林碳汇生态工程建设状况的良好性,实施好与之相关的作业计划,需要了解森林碳汇生态工程造林技术与效益,从而提升森林碳汇生态工程的潜在应用价值,不断改善生态环境的质量状况。

(1)森林碳汇是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,从而减少二氧化碳在大气中的浓度,可实现对____________的有效应对。

(2)森林碳汇生态工程造林还需要重视不同类型树种的合理搭配,确保树形错落有致,在建设时,可考虑对当前比较低效的人工林进行套种补植,一方面可提高群落对________________的利用能力以实现高效固碳,另一方面可以提高森林生态系统的__________稳定性。

(3)为了实现森林碳汇的建设目的,同时兼顾经济和社会效益,应对森林资源________(填“合理”或“禁止”)开发利用,从能量流动的角度来看,森林碳汇生态系统能量的输入总量应________(填“大于”“等于”或“小于”)输出总量。

【答案】 (1)温室效应 (2)环境资源(阳光等环境资源) 抵抗力 (3)合理 大于

【解析】 (1)煤、石油和天然气的大量燃烧以及水泥的生产等导致大气中的二氧化碳浓度升高,使温室效应加剧,全球变暖,因此森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定,从而减少二氧化碳在大气中的浓度,可实现对温室效应的有效应对。(2)不同类型的树种合理搭配,确保树形错落有致,可提高群落对阳光等环境资源的利用能力,从而实现高效固碳;对当前比较低效的人工林进行套种补植,可以使生态系统的丰富度增加,营养结构更复杂,自我调节能力增强,进而提高森林生态系统的抵抗力稳定性。(3)为了实现森林碳汇的建设目的,同时兼顾经济和社会效益,应对森林资源合理开发利用;森林碳汇是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,因此森林碳汇生态系统中能量的输入总量应大于输出总量,使一部分能量能够随有机物储存在植被或土壤中。

1.限制因子与限制因子定律

英国科学家布莱克曼(F.F.Blackman)研究发现:生态因子低于最小量时会影响生物的生存,但生态因子过量时同样也会影响生物的生存。因此,他于1905年发展了利比希的最小因子定律,并提出生态因子的最大状态也具有限制性影响,这种生态因子最小状态和最大状态的限制作用就是限制因子定律(law of limiting factors)。

生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,只有在耐受范围内,生物才能存活。若一种生态因子接近或超过生物的耐受极限,则会阻止其生存、生长、繁殖或扩散,这种因素称为限制因子。

命题新情境八 限制因子、边缘效应与竞争排斥

2.边缘效应

由于群落交错区生境条件的特殊性、异质性和不稳定性,使得相邻群落中的生物可能聚集在这一生境重叠的交错区中,不但增大了交错区中物种的多样性和种群密度,而且增大了某些物种的活动强度和生产力,这一现象称为边缘效应。

我国大兴安岭森林边缘具有呈狭带状分布的林缘草甸,每平方米的植物种数达30种以上,明显高于其两侧的森林群落和草原群落。群落交错区往往包含两个重叠群落中的一些物种以及交错区本身所特有的边缘物种。

水生和陆生的交错区,两栖动物是最典型的边缘物种,它们能够沿着边缘地带完成每天的大部分活动。

3.生态位重叠与竞争排斥

生态位重叠是指两个或更多生态位相似的物种生活在同一空间时出现分享或竞争共同资源的现象。高斯将双小核草履虫与大草履虫混合培养时,发现只有双小核草履虫能够存活。

高斯提出竞争排斥原理:如果两个竞争物种共存于一个稳定环境中,生态位重叠,那么会有一个竞争物种将其他物种消灭或者排斥掉,即两个物种不能利用同一有限资源而实现长期共存。

在植物生态学家坦斯利(A.G.Tansley)的研究中,两种拉拉藤同样也发生了竞争排斥。两个物种基础生态位都包含酸性和钙质土壤,当单独生长时,它们在两类土壤中都能正常生长;但当两个物种在一起生长时,一种拉拉藤在酸性土壤中被排斥,而另一种拉拉藤却在钙质土壤中被排斥。生态位重叠的两个物种,当资源不足时,竞争优势较大的物种会占有生态位重叠部分而把另一物种完全排除,即竞争排斥。当资源丰富时,有竞争关系的两个物种,尽管生态位有部分重叠,也可以共存。

1. (2024·扬州检测)边缘效应是指在两个或多个不同性质的生态系统交互作用处,由于某些生态因子或系统属性的差异和协同作用而引起系统某些组分及行为的较大变化。沿着生态系统的边缘产生了有差异的环境条件,形成边缘效应带,此处群落结构复杂,各种生物由激烈竞争发展为各司其能,各得其所,相互作用,形成一个多层次、高效率的物质、能量共生网络。下列说法错误的是( )

A.人类活动增强,导致自然生境片段化,增加了边缘效应带的数量

B.处于边缘效应带的鸟类可能比生活在森林深处的鸟类更警觉

C.研究边缘效应对保护生物多样性和提高农作物产量具有重要意义

D.边缘效应会改变生态系统的群落结构但不会影响其物种丰富度

【答案】 D

【解析】 人类活动增强,打破原有生态系统,导致自然生境片段化,使得靠近的两个或多个不同性质的生态系统交互作用,增加了边缘效应带的数量,A正确;根据题意,处于边缘效应带的生物竞争激烈,可能比生活在森林深处的鸟类更警觉,B正确;边缘效应带上群落结构复杂,各种生物由激烈竞争发展为各司其能,各得其所,相互作用,形成一个多层次、高效率的物质、能量共生网络,研究边缘效应对保护生物多样性和提高农作物产量具有重要意义,C正确;由题干信息边缘效应“群落结构复杂”,可知物种丰富度会增大,D错误。

2. (2024·襄樊模拟)黄秋葵是一种具有保健作用的蔬菜,富含人体需要的多种营养素,深受人们喜爱,其制品可用于食品,医疗保健、美容等行业。虫害是影响黄秋葵产量和质量的主要因素。研究人员在不同时间调查了黄秋葵种植园主要害虫棉蚜、棉大卷叶螟以及害虫天敌的种群密度变化,结果如图所示。回答下列问题:

(1)调查棉蚜种群密度宜采用的方法是________,选用此方法的理由是____________________________________________________。棉蚜与棉大卷叶螟的种间关系是____________。

(2)生态位重叠指数反映了不同物种对资源的利用在空间、时间维度上的相似程度。研究人员调查了不同类生物之间时间生态位的重叠指数,结果如下表所示。

种类 棉蚜 棉大卷叶螟 瓢虫 蜘蛛

棉蚜 - 0.139 7 0.859 3 0.302 6

棉大卷叶螟 - 0.404 5 0.722 0

瓢虫 - 0.542 6

蜘蛛 -

综合上述调查结果,棉蚜的捕食性天敌主要是________。判断的理由是__________________________________________________________ _________________________________________________________________________________。

(3)在黄秋葵生长季,采用化学防治黄秋葵虫害时,应尽量选择高效低毒力的化学农药进行防治,原因是______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________(答一点)。

【答案】 (1)样方法 棉蚜个体小、活动能力弱、活动范围小 种间竞争

(2)瓢虫 棉蚜与瓢虫种群数量在同一时间内变化趋势基本一致,且瓢虫与棉蚜的时间生态位重叠指数高

(3)降低农药对黄秋葵和农田的污染程度;降低农药对害虫天敌的毒害,充分发挥天敌控制虫害的作用

【解析】 (1)由于棉蚜个体小、活动能力弱、活动范围小,故调查棉蚜种群密度宜采用的方法是样方法。棉蚜与棉大卷叶螟都是黄秋葵种植园的主要害虫,二者之间为种间竞争关系。(2)如图为研究人员调查了不同类生物之间时间生态位的重叠指数,由图可知,棉蚜与瓢虫种群数量在同一时间内变化趋势基本一致,且瓢虫与棉蚜的时间生态位重叠指数高,故棉蚜的捕食性天敌主要是瓢虫。(3)由题意可知,黄秋葵是一种具有保健作用的蔬菜,富含人体需要的多种营养素,深受人们喜爱,其制品可用于食品、医疗保健、美容等行业,因此为了降低农药对黄秋葵和农田的污染程度;降低农药对害虫天敌的毒害,且充分发挥天敌控制虫害的作用,在黄秋葵生长季,采用化学防治黄秋葵虫害时,应尽量选择高效低毒力的化学农药进行防治。

3. (2024·梧州模拟)生活史对策指生物在生存斗争中获得的生存对策,分为r对策和K对策。r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,K对策生物通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高。如下图所示,K对策生物种群数量变化曲线有两个平衡点,即稳定平衡点S和不稳定平衡点X(又称灭绝点),r对策生物只有一个稳定平衡点而没有灭绝点。回答下列问题:

(1)据题推测,小鼠和大熊猫分别属于________和________。在用标记重捕法调查小鼠的种群密度时,若标记物脱落,种群密度的估算值会偏________(填“大”或“小”)。

(2)K对策生物的种群数量高于或低于________(填“S”或“X”)点时,都会趋向该平衡点,因此种群通常能稳定在一定数量水平上,该数量水平被称为______________。

(3)大熊猫数量一旦低于X点,就会逐渐走向灭绝,对此可采取的保护措施有:____________________________________________________ __________________________________________________。(写出两点)

【答案】 (1)r对策 K对策 大 (2)S 环境容纳量

(3)①保护其栖息环境,包括提供充足的食物和空间资源,控制其天敌的数量等。②建立动物园或人工繁殖中心,以提高该濒危动物的生殖力和幼崽的存活率。③在两个种群之间建立绿色通道,便于两地种群之间进行基因交流,以保护该濒危动物种群的基因库。④建立大熊猫精子库、基因库等。

【解析】 (1)小鼠个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,属于r对策生物。大熊猫通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,属于K对策生物。设种群总数是N,第一次捕获n个个体并作标记,那么标记的个体数占总数的比例为n÷N,第二次捕获M个个体,其中有标记的个体数为m,则理论上m∶M=n∶N,即种群总数N=(n×M)÷m,如果标记物容易脱落,则m的值会减小,计算出来的值就会偏大。(2)由题图可知,K对策生物的种群数量高于或低于S点时,都会趋向该平衡点,因此种群通常能稳定在一定数量水平上,即环境所能容纳的该种群的最大

值,称为环境容纳量(或K值)。(3)大熊猫属于珍稀濒危物种,对于珍稀濒危动物,可以采取的措施有:①就地保护,保护其栖息环境,包括提供充足的食物和空间资源,控制其天敌的数量等;②建立动物园或人工繁殖中心,以提高该濒危动物的生殖力和幼崽的存活率;③在两个种群之间建立绿色通道,便于两地种群之间进行基因交流,以保护该濒危动物种群的基因库;④建立大熊猫精子库、基因库等。

4. (2024·自贡模拟)美国生物学家谢尔福德和奥德姆提出了生物的耐受性定律,指出每种生物对任何一种环境因子都有一个耐受性范围,超出这个范围生物就会死亡。对主要环境因子耐受性范围广的生物其适应性也广。调查草原生态系统A和B两种生物对食物条件的耐受性范围,结果如图所示。回答下列问题:

(1)不同种生物对同种环境因子的耐受性范围不同,这是长期____________的结果,A、B两种生物之间存在____________关系,________生物的适应性更强。

(2)A、B两种生物与该地区的其他生物通过________关系形成该生态系统的营养结构,该结构是___________________________的渠道。

(3)生态系统中各种生物对环境因子的耐受性范围越________(填“宽”或“窄”)生态系统越稳定,理由是_____________________ _______________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)自然选择 种间竞争 B (2)捕食 物质循环和能量流动

(3)宽 生物耐受性范围越宽,环境因子变化对生物的影响越小,生物适应性越广,生态系统越稳定

【解析】 (1)不同种生物对同种环境因子的耐受性范围不同,是长期自然选择的结果,A、B两个种群在食物条件上有重叠,所以他们之间存在种间竞争关系,由于B的食物条件更广泛,所以其适应能力更强。(2)生态系统的营养结构是食物链和食物网,是通过捕食关系形成的,食物链和食物网是物质循环和能量流动的渠道。(3)生物耐受性范围越宽,环境因子变化对生物的影响越小,生物适应性越广,生态系统越稳定。

5. (2024·汉中模拟)生态交错区又称群落交错区,是两个或多个生态地带之间(或群落之间)的过渡区域。生态交错区物种的数目及一些物种的密度增大的趋势称为“边缘效应”。现对某森林草原交错区进行调查,回答下列有关问题:

(1)研究发现,“边缘效应”的出现是因为群落交错区的物种数目及某些物种的种群密度有增大的趋势,其原因是群落交错区的结构比较复杂,适合不同生态类型的植物生长,从而为多种动物提供__________________________。由此可知,交错区的生态系统的抵抗力稳定性____________。

(2)群落交错区的植被变化,可作为气候变化的预警,比如在森林草原交错区,当草原植被越来越占优势时,说明气候越趋于________(填“干旱”或“湿润”)。群落交错区的这种变化过程叫作群落的________。

(3)调查发现群落交错区某种树木受卷叶蛾幼虫的危害症状很轻。为研究该植物抵抗卷叶蛾幼虫虫害的机制,研究人员用异丁原醇溶剂分别提取了该植物的挥发物质A和易被卷叶蛾幼虫危害的树木的挥发物质B。随机选取300只赤眼蜂(赤眼蜂是卷叶蛾幼虫的天敌)平均分组,进行相关实验,观察赤眼蜂对实验中物质的选择情况,结果如表。

组别 第一组 第二组 第三组

含挥发物质A的提取液 对照

物质 含挥发物质B的提取液 对照

物质 含挥发物质

A的提取液 含挥发物质B

的提取液

结果(只) 87 13 70 30 71 29

第一组和第二组实验中的对照物质是____________________。分析三组实验结果得出的结论是_____________________________________ _____________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)自然环境、食物条件和栖息空间 较高 (2)干旱 演替

(3)异丁原醇溶剂 该植物分泌的挥发物质A吸引赤眼蜂的作用更强

【解析】 (1)研究发现,“边缘效应”的出现是因为群落交错区的物种数目及某些物种的种群密度有增大的趋势,其原因是群落交错区的自然环境比较复杂,适合不同生态类型的植物生长,从而为多种动物提供更多的环境类型、食物和栖息空间。交错区物种繁多,具有较高的自我调节能力,使该生态系统抵抗力稳定性较高。(2)群落交错区的植被变化,可作为气候变化的预警,比如在森林草原交错区,当草原植被越来越占优势时,说明气候越趋于干旱;群落交错区的这种变化可以叫作群落的演替。(3)研究人员用异丁原醇溶剂分别提取了该植物的挥发物质A和易被卷叶蛾幼虫危害的树木的挥发物质B,实验中设计第一组和第二组实验的目的是作为对照,以排除实验过程中作为溶剂的物质对实验结果的干扰,因而作为对照的物质是异丁原醇溶剂。三组实验结果说明物质A和物质B均能吸引赤眼蜂,且物质A对赤眼蜂的吸引作用更强。

同课章节目录