【备考2025】高考生物二轮复习考点突破专题七生命活动的调节课件(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2025】高考生物二轮复习考点突破专题七生命活动的调节课件(共52张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-28 16:19:28 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

专题七 生命活动的调节

角度一 痛觉与镇痛

痛觉是一种与组织损伤有关的不愉快的感觉。痛觉感受器没有特定的适宜刺激,任何刺激只要达到可能让机体受到伤害的程度,均会引起痛觉。

痛觉可分为体表痛和内脏痛,内脏痛常由对内脏的伤害性刺激引起。与体表痛不同的是,内脏痛往往位于身体深处,缓慢而持续,较难确定准确痛点,而且经常引起体表远隔部位发生疼痛或痛觉过敏现象,称为牵涉痛。

牵涉痛发生的部位往往与内脏病变部位存在一定的对应关系,故在临床上有助于对内脏病变的诊断。

命题热点七 人体健康相关的神经调节

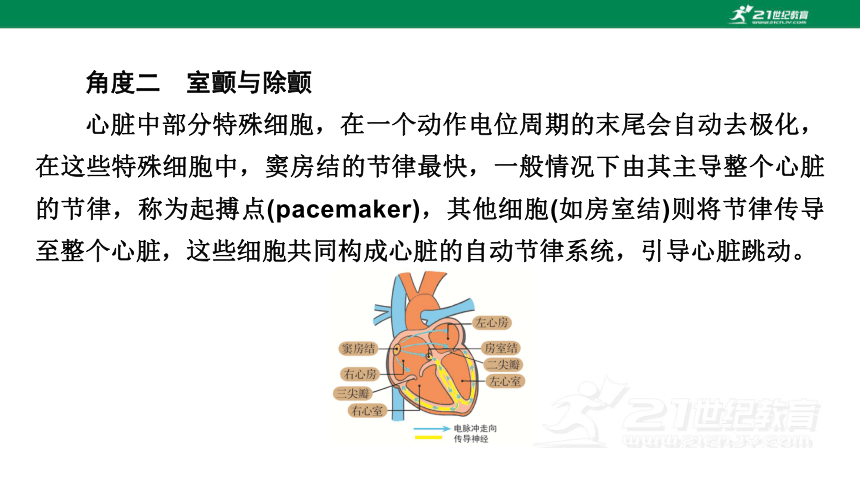

角度二 室颤与除颤

心脏中部分特殊细胞,在一个动作电位周期的末尾会自动去极化,在这些特殊细胞中,窦房结的节律最快,一般情况下由其主导整个心脏的节律,称为起搏点(pacemaker),其他细胞(如房室结)则将节律传导至整个心脏,这些细胞共同构成心脏的自动节律系统,引导心脏跳动。

当窦房结发生异常失去起搏点功能时,原节律较慢,被窦房结压制的房室结会代替窦房结成为起搏点,主导心脏节律。若房室结也失去功能,可以人工安装心脏起搏器,发挥起搏点功能。

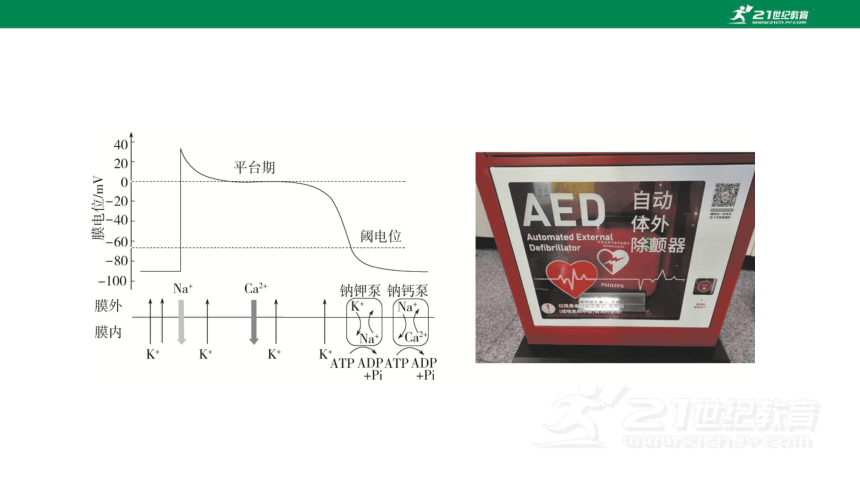

心肌细胞的动作电位不同于一般骨骼肌细胞,在动作电位复极化时,心肌细胞质膜上特有的Ca2+通道开放,Ca2+内流,与外流的K+相互拮抗,导致动作电位复极化时出现特殊的平台期,平台期延长了心肌细胞动作电位的不应期,避免心肌出现强直收缩,有利于确保心脏跳动的节律性。

心室颤动(室颤)是心室肌不能有效收缩,只进行快而微弱的收缩或不协调的快速乱颤的现象,是一种严重的心律失常,可能会诱发心音和脉搏消失,是最常见的猝死原因之一。

临床上治疗心室颤动的方式统称为除颤,主要有电除颤、药物除颤等。电除颤是利用电流消除心律失常,使心脏恢复正常心率的方法,一般通过除颤器来进行,除颤器分为体内和体外两种,体内除颤器(ICD)可植入患者体内,即时除颤,减少患者猝死的可能。自动体外除颤器(AED)是手术室必备的急救设备,现在也见于学校、车站等公共场所。

药物除颤是利用药物治疗心律失常,如钠通道阻滞剂利多卡因、β受体阻滞剂索他洛尔等。

一般来说,心室颤动极易诱发心跳骤停,所以除颤治疗常和心肺复苏术(CPR)同时进行,提高患者成活率。

角度三 神经系统异常疾病——癫痫

癫痫(epilepsy)俗称“羊角风”,是由大脑中神经元异常放电,导致大脑的短暂功能障碍的一种疾病。癫痫是一种慢性疾病,患者大多数时间处于稳定状态,在受到一定诱因影响时,会进入急性发作状态,出现全身强直、痉挛、抽搐、肌肉张力丧失、失神等症状,同时脑电图出现特殊的波形。有多种因素可以诱发癫痫,如遗传因素、颅脑肿瘤、颅内感染、颅脑外伤等。癫痫通常在儿童中较为常见,成年人中发病率下降。

癫痫可以采用抗癫痫药物治疗,对部分患者也可以采取手术等治疗方式,但由于癫痫发病急,发病期可能会产生严重后果,对癫痫患者采取正确急救措施也非常重要。对癫痫患者急救时,应让其处于侧卧位,并将其头转向一侧,防止口腔分泌物引起窒息,等待患者自行缓解。同时,不要强行按压患者四肢,以防增加其痛苦。

γ-氨基丁酸(GABA)是脑内主要的抑制性神经递质,若缺乏可能导致癫痫发作,许多抗癫痫药物,如巴比妥类,通过提高γ-氨基丁酸水平发挥作用。

角度四 神经系统异常疾病——抑郁症

抑郁症又称抑郁障碍,为临床中常见的与情感相关的精神类疾病,其代表性的临床表现为情绪不高、悲观厌世、认知和睡眠障碍,患者常常陷入忧郁、无法控制的自我沉思及对过去、现在和未来的消极思考中。

1.抑郁症的发病与体内炎症反应发生的关系

机体发生炎症反应时,核因子(NF-kB)会被激活,进而转位入核,通过一系列相关反应,进而促进相关蛋白的转录与表达,使焦虑及抑郁样行为的发生率增加。炎症因子与大脑5-HT系统密切相关,当炎症因子通过血脑屏障,进入下丘脑、海马体和前额皮质等脑区后,可以明显加强这些区域中5-HT和多巴胺(DA)神经元的活性,进而使中枢神经系统内单胺类神经递质的再摄取作用增强,与此同时炎症因子还可以降低与5-HT合成密切相关的色氨酸前体—C反应蛋白(CRP)的利用率,从而降低神经递质的浓度,最终引起抑郁的发生。此外炎症因子的过度表达会增加下丘脑调控激素的分泌,进而引起下丘脑—垂体—肾上腺轴(HPA)的过度激活,加重大鼠的抑郁样行为。

2.抑郁症的发病与单胺类神经递质及其受体的关系

抑郁症患者血清中吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)的活性明显升高,色氨酸分解速率加快,从而抑制了色氨酸向5-HT途径的代谢,降低了突触间隙神经递质5-HT的浓度,由此加速了抑郁的发生。此外,有研究显示,抑郁症患者多巴胺转运蛋白(DAT)浓度明显高于普通人,而体内高浓度的DAT能使突触末梢DA的回收率上升,进而表现为突触间隙DA的水平降低,最终诱发体内抑郁症的产生。

3.抑郁症的发生发展与HPA的关系

患有抑郁症的患者常出现HPA功能的亢进,主要表现为体内激素[如促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)和糖皮质激素(GC)]水平含量升高。

4.神经营养因子(NTF)在抑郁症发病中的作用

抑郁症发生发展的一个重要生理病理基础主要是神经可塑性的损伤,而一些药物能够缓解抑郁行为的可能机制是通过改变相关信号传导通路进而调节神经可塑性及细胞结构实现的。脑源性神经营养因子(BDNF)作为一种最为常见的NTF,在改变突触可塑性、增加突触间联系中发挥了重要的生理作用。

1. (2024·扬州检测)癫痫是一种神经系统疾病,与谷氨酸(脑中主要的兴奋性递质)代谢异常有关。癫痫发病时,患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平。谷氨酸在脑内的代谢过程如图。下列叙述错误的是( )

A.突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸

B.谷氨酸与受体结合使突触后神经元Na+通过通道蛋白大量内流

C.突触前神经元和胶质细胞均可回收谷氨酸

D.EAAT功能过强是导致癫痫的重要因素

【答案】 D

【解析】 图中谷氨酸属于神经递质,突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸,作用于突触后膜,A正确;谷氨酸是兴奋性递质,与受体结合后,可使突触后膜钠离子通道打开,使突触后神经元Na+通过通道蛋白大量内流,进而发生膜内外电位变化,产生内正外负的动作电位,B正确;从图分析可知,突触前神经元和胶质细胞都可以通过膜上EAAT回收谷氨酸,C正确;结合C选项的分析,若EAAT功能过强,则会使谷氨酸回收量增加,进而导致突触间隙的谷氨酸含量减少,而题干中指出癫痫是由于患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平所致,故EAAT功能过强并不会导致癫痫,D错误。

2. (2024·唐山模拟)单胺类递质假说认为,抑郁症是由于大脑内神经递质5-羟色胺(5-HT)缺乏引起的。5-HT在突触间隙发挥作用的过程如下图。盐酸帕罗西汀(PX)是一种5-羟色胺再摄取阻滞剂类抗抑郁药。下列叙述错误的是( )

A.当兴奋传导到神经末梢时,Ca2+进入细胞促进5-HT的释放,5-HT与突触后膜上的受体结合进而引起突触后膜兴奋

B.发挥作用后5-HT被5-HT转运体重新转移到细胞内进入突触小泡或被酶水解掉

C.突触前受体可将过多的5-HT转入突触小体,对保证神经冲动的传递的准确性具有重要意义

D.PX能提高突触间隙中5-HT的相对含量,进而治疗抑郁症

【答案】 C

【解析】 由图可知,当兴奋传导到神经末梢时,Ca2+进入细胞促进5-HT的释放,5-HT与突触后膜上的受体结合,后膜上Na+通道打开,Na+内流,引起突触后膜兴奋,A正确;由图可知,5-HT转运体位于突触前膜,发挥作用后5-HT被5-HT转运体重新转移到细胞内进入突触小泡或被酶(即图中的5-HT水解酶)水解掉,B正确;突触前受体不能转运5-HT,是5-HT转运体可将过多的5-HT转入突触小体,对保证神经冲动的传递的准确性具有重要意义,C错误;PX能抑制5-HT转运体对5-HT再摄取,从而提高突触间隙中5-HT的相对含量,进而治疗抑郁症,D正确。

3. (2024·南平模拟)TRPV1是感觉神经元上的一种膜蛋白,P物质是A神经元分泌的痛觉神经递质,细胞内的Ca2+能促进Р物质的释放。图1表示炎症痛产生的分子机制,IL-6表示炎症因子,IL-6R为其受体;图2表示痛觉产生及止痛原理,A、B、C为不同的神经元。回答下列问题:

(1)由图1、图2可知,炎症痛的产生是因为炎症因子最终促进________的合成,并运送到细胞膜上,使Ca2+内流增加,从而推测辣椒素引起痛觉产生的原因是通过以上过程促进了________释放,进而引起B神经元兴奋,将兴奋传到____________________产生痛觉。

(2)图2中C神经元释放的内啡肽能止痛,它可以与A神经元上的____________结合,通过抑制____________________________________ ___________________,进而抑制痛觉产生。

(3)吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药且镇痛效果较好,据图2分析,吗啡镇痛的原理可能是________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________。

长期使用吗啡可致依赖成瘾,一旦停用吗啡会出现更强的痛觉,请解释出现该现象的原因:________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)TRPV1 P物质 大脑皮层(痛觉中枢)

(2)阿片受体 A神经元中Р物质的释放导致B神经元不能兴奋

(3)与A神经元上的阿片受体结合,从而与内啡肽竞争阿片受体,进而抑制A神经元释放Р物质,导致B神经元不能兴奋,从而抑制痛觉产生 长期使用吗啡会抑制内源性内啡肽的生成,一旦停用吗啡,A神经元P物质的释放量会迅速增加,从而出现更强烈的痛觉

【解析】 (1)由图1、图2可知,炎症反应可引起局部组织疼痛的机理是:炎症因子IL-6可与其受体IL-6R结合,作用于gp 130,使JAK磷酸化,进而促进TRPV1的合成,并运送到细胞膜上,使Ca2+内流增加;细胞内的Ca2+能促进P物质的释放,P物质是A神经元分泌的痛觉神经递质,进而引起B神经元兴奋,将兴奋传到大脑皮层(痛觉中枢)从而产生痛觉。(2)据图2分析,C神经元释放的内啡肽可与A神经元上的阿片受体结合,而A神经元可以释放痛觉神经递质物质P,所以内啡肽可以通过

抑制A神经元中P物质的释放,导致B神经元不能兴奋进而抑制痛觉产生。(3)据图2分析可知,吗啡也可以与A神经元上的阿片受体结合,与内啡肽竞争阿片受体,进而抑制A神经元释放P物质,导致B神经元不能兴奋,从而抑制痛觉产生,以达到镇痛的作用;长期使用吗啡可能会抑制内源性内啡肽的生成,一旦停用吗啡,内啡肽对A细胞的抑制作用减弱导致A细胞释放更多的P物质,使B细胞兴奋性加强,从而导致大脑皮层产生更强烈的痛觉。

4. (2024·怀化模拟)多种生命活动的正常进行离不开神经细胞分泌的递质。

(1)在心脏的搏动中,交感神经释放去甲肾上腺素,与心肌细胞膜上的β-肾上腺素受体结合,心率加快;副交感神经释放乙酰胆碱,与心肌细胞膜上M型受体结合,心率减慢。为研究这两种药物对心脏作用的强度差异,科学家给两组健康志愿青年分别注射等量的阿托品和心得安,给药次序和测得的平均心率如上图所示。根据实验结果,可推测心得安是______________受体的阻断剂。注射心得安会使得交感神经的促进作用________,注射阿托品后心率的变化幅度明显________注射心得安后心率的变化幅度,这说明副交感神经对心跳的抑制作用________交感神经对心跳的促进作用。

(2)研究表明,神经末梢中的递质“多巴胺”缺乏是帕金森氏病的病因,并找到了“多巴”作为缓解该病的有效药物,现在已知“多巴”可以在人体内转化成“多巴胺”;而一种名为“利血平”的药物可耗竭神经末梢中的多巴胺。为了验证“多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因”,请依据所给的材料和用品来补充和完善实验设计的方法步骤,并预测实验现象和得出结论。

①主要实验材料和用品:小鼠、生理盐水、用生理盐水配制的一定浓度的利血平溶液,用生理盐水配制的一定浓度的多巴溶液等。

②实验步骤

第一步:把__________________________的健康小鼠随机均分为A、B两组。

第二步:给_______________________________________________ ____________________,随后将它们放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________。

第三步:继续实验,给_____________________________________ __________________________________________________________________________________________________,然后将它们仍放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是___________ __________________________________________________________________________________________________________________________。

③实验结论:______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)β-肾上腺素 减弱 大于 大于

(2)②生理状态相似 A组注射一定浓度的利血平溶液,B组注射等量的生理盐水 A组出现运动震颤,B组运动正常 A组注射一定浓度的多巴溶液,B组注射等量的生理盐水 A组运动恢复正常,B组运动正常 ③多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因

【解析】 (1)据图可知,心得安可使心率减慢,推测其影响交感神经作用,是β-肾上腺素受体的阻断剂。阿托品使心率加快,影响副交感神经作用,是M型受体阻断剂。注射心得安会使得交感神经的促进作用减弱,注射阿托品和心得安前后对比可知,注射阿托品使心率加快,注射心得安使心率减慢,且加快的幅度大于减慢的幅度,说明副交感神经对心跳的抑制作用远超过交感神经对心跳的促进作用。(2)实验目的是验证“多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因”,所以自变量是是否有多巴胺,因变量是运动的震颤情况。故实验组注射一定浓度的多巴溶液,而

对照组注射等量的生理盐水。实验设计需要遵循对照原则和单一变量原则,该实验的自变量为是否注射多巴胺,其余均为无关变量。第一步:把生理状态相似的健康小鼠随机均分为A、B两组。第二步:给A组注射一定浓度的利血平溶液,B组注射等量的生理盐水,随后将它们放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是,A组出现运动震颤,B组运动正常。第三步:继续实验,A组注射一定浓度的多巴溶液,B组注射等量的生理盐水,然后将它们仍放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是A组运动恢复正常,B组运动正常,分析实验步骤和实验结果,发现A组注射一定浓度的利血平后出现运动震颤,一段时间后注射多巴溶液后运动恢复正常,而利血平可耗竭神经末梢中的多巴胺,由此可推断出该实验的结论是多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因。

1.闰绍细胞:闰绍细胞是脊髓前角内的一种抑制性中间神经元。

命题新情境七 闰绍细胞和细胞因子风暴

(1)闰绍抑制:闰绍细胞接受前角运动神经元轴突侧支的支配,其活动经轴突回返作用于脊髓前角运动神经元,反馈地抑制原先发动兴奋的神经元和其他神经元。

(2)回返式抑制:单个神经元极少单独地执行某种功能,神经回路才是脑内信息处理的基本单位。

如果这个回路中的中间神经元是抑制性中间神经元,这个回路就是负反馈系统。这时神经元的发放通过侧支引起这个抑制性中间神经元的兴奋,反馈回来,从而使该神经元受到抑制,不能重复发放,使过强的活动受到抑制,不至于产生振荡,保证运动神经元对肌肉运动的精细控制,这样的抑制叫闰绍抑制或回返式抑制。

2.细胞因子风暴:

(1)细胞因子风暴的含义:细胞因子风暴也称为细胞因子释放综合征,是人体内因剧烈刺激(如感染微生物等)所引起的体液中多种细胞因子(如白细胞介素、趋化因子等)迅速大量产生而引发正反馈调节的现象。病毒攻击导致的细胞因子风暴会引起宿主全身性炎症反应,可造成多种组织和器官损伤,使机体发生多器官衰竭甚至死亡。

(2)机制图解:

(3)治疗

①抗休克治疗(治标,先保命):输液保障血容量,应用血管活性药物,必要时机械通气,保护重要脏器的功能。

②支持和对症治疗(恢复体力):常规输液,维持水、电解质及酸碱平衡和营养支持等。

③抑制过多的免疫细胞活化和细胞因子产生(治本,求康复):多采用适当剂量和疗程的激素治疗(糖皮质激素等),应用非甾体类抗炎药和自由基清除剂(大量维生素C、维生素E)等。

④抗体中和细胞因子风暴(精准治疗):针对升高的细胞因子通过单克隆抗体中和起作用,防止重症化和死亡。

1. (2024·邯郸模拟)脊髓前角运动神经元(a)与闰绍细胞(b)之间存在回返性抑制,如下图所示:a的兴奋沿轴突传到b,b释放神经递质作用于a和c(“+”表示兴奋,“-”表示抑制),相关叙述错误的是( )

A.刺激a会引起b神经元Na+通道开放,产生兴奋,释放抑制性神经递质

B.只有a、b、c不能组成完整的反射弧,信息在a、b间可以双向传递

C.刺激a,①处可以检测到膜电位逆转,②处不能检测到膜电位变化

D.题述神经调节过程存在负反馈调节机制,利于机体内环境稳态维持

【答案】 C

【解析】 根据题干信息,刺激a,引起a神经元兴奋,释放兴奋性神经递质作用于b,Na+通道开放,b神经元兴奋,释放抑制性神经递质,A正确;反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分组成,只有a、b、c不能组成完整的反射弧,看图可知信息在a、b间可以双向传递,B正确;刺激a,释放的神经递质导致b兴奋,①处可以检测到膜电位逆转,b兴奋释放抑制性神经递质,②处能检测到膜电位变化,C错误;上述神经调节过程,a兴奋会导致b兴奋,而b兴奋会导致a、c受到抑制,存在负反馈调节机制,利于机体内环境稳态维持,D正确。

2. (2024·亳州模拟)如图是闰绍细胞(一种抑制性中间神经元)参与调节的过程。下列相关叙述错误的是( )

A.运动神经元1兴奋时,通过闰绍细胞抑制自身的活动

B.闰绍细胞兴奋时会抑制运动神经元2的兴奋性

C.图示神经元之间的环状联系,是一种负反馈调节

D.闰绍细胞通过神经递质使运动神经元1膜电位变为内正外负

【答案】 D

【解析】 由于闰绍细胞是抑制性中间神经元,当运动神经元1兴奋时,通过与闰绍细胞之间的环状联系可使运动神经元1由兴奋状态恢复为抑制状态,故A正确;由于闰绍细胞是抑制性中间神经元,当运动神经元1兴奋时,通过闰绍细胞会抑制运动神经元2的兴奋性,故B正确;神经元之间的环状联系能够迅速调整神经元的状态,属于一种负反馈调节,从而提高神经调节的准确性,故C正确;神经元的静息电位是内负外正,闰绍细胞通过神经递质使运动神经元1的兴奋性受到抑制,但并不刺激其产生动作电位,故D错误。

3. (2024·徐州模拟)白细胞介素-13(IL-13)是由T细胞分泌的蛋白质类细胞因子,可经脑脊液的运输作用于脑部神经细胞。已知肾上腺皮质激素能够抑制IL-13的分泌,下丘脑调节肾上腺皮质激素分泌的机制与调节甲状腺激素分泌的机制相同。下列关于白细胞介素-13的叙述错误的是( )

A.IL-13是一种免疫活性物质

B.脑部神经细胞膜上有IL-13的受体

C.垂体受损的个体IL-13分泌量下降

D.IL-13的分泌与高尔基体密切相关

【答案】 C

【解析】 免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质,包括抗体、细胞因子、溶菌酶等,IL-13是由T细胞分泌的蛋白质类细胞因子,属于免疫活性物质,A正确;根据IL-13可经脑脊液的运输作用于脑部神经细胞,可推测脑部神经细胞膜上有IL-13的受体,B正确;根据题意,垂体受损的个体,促肾上腺皮质激素分泌减少,导致肾上腺分泌的肾上腺皮质激素减少,而肾上腺皮质激素能够抑制IL-13的分泌,故垂体受损的个体IL-13分泌量增多,C错误;高尔基体和动物分泌物(分泌蛋白)的形成有关,故IL-13的分泌与高尔基体密切相关,D正确。

4. (2024·包头模拟)某些病毒感染者早期病情较轻,后期因发生细胞因子风暴病情突然加重。细胞因子是具有免疫调节功能的小分子蛋白质,细胞因子风暴是机体免疫系统被过度激活的一种状态,其造成肺损伤的机制如图所示。以下说法错误的是( )

A.免疫系统正常发挥功能的情况下,细胞因子可作为信号分子调控免疫应答

B.细胞因子可促进T细胞和吞噬细胞的活化,从而释放出更多细胞因子,属于正反馈调节

C.免疫系统对肺泡细胞的损伤机制与过敏反应的致病机理相似

D.阻止吞噬细胞向T细胞呈递抗原可以有效地降低产生细胞因子风暴的风险

【答案】 C

【解析】 由图可知,细胞因子可以在细胞间进行信息传递,起活化作用,可作为信号分子调控免疫应答,A正确;分析细胞因子风暴可知,细胞因子可促进T细胞和吞噬细胞的活化,从而释放出更多细胞因子,属于正反馈调节,B正确;免疫系统对肺泡细胞的损伤属于自身免疫病,与过敏反应原理不同,C错误;阻止吞噬细胞向T细胞呈递抗原可以有效地降低产生细胞因子风暴的风险,D正确。

5. (2024·孝感模拟)闰绍细胞接受前角运动神经元轴突侧支的支配,其活动经轴突作用于脊髓前角运动神经元。下图表示闰绍细胞参与的脊髓局部自动调节的多突触反射活动,给予运动神经元1适宜刺激后,检测运动神经元1、闰绍细胞、运动神经元2膜内的电位变化,得到如下结果。下列说法正确的是( )

A.运动神经元1出现动作电位主要是由钾离子外流引起的

B.前角运动神经元轴突侧支释放的神经递质会进入闰绍细胞

C.闰绍细胞释放的神经递质能抑制运动神经元2产生兴奋

D.神经元兴奋后会使与其相连接的突触后神经元也一定产生兴奋

【答案】 C

【解析】 运动神经元1出现动作电位主要是由钠离子内流引起的,A错误;神经递质不会进入闰绍细胞,只是与突触后膜上的特异性受体结合,B错误;通过膜电位图可知,闰绍细胞释放的神经递质能抑制运动神经元2产生兴奋,C正确;神经元可能释放抑制性神经递质或者兴奋性神经递质,故神经元兴奋后会使与其相连接的突触后神经元可能产生兴奋,也可能产生抑制,主要依据是突触前神经元释放的神经递质的种类,D错误。

专题七 生命活动的调节

角度一 痛觉与镇痛

痛觉是一种与组织损伤有关的不愉快的感觉。痛觉感受器没有特定的适宜刺激,任何刺激只要达到可能让机体受到伤害的程度,均会引起痛觉。

痛觉可分为体表痛和内脏痛,内脏痛常由对内脏的伤害性刺激引起。与体表痛不同的是,内脏痛往往位于身体深处,缓慢而持续,较难确定准确痛点,而且经常引起体表远隔部位发生疼痛或痛觉过敏现象,称为牵涉痛。

牵涉痛发生的部位往往与内脏病变部位存在一定的对应关系,故在临床上有助于对内脏病变的诊断。

命题热点七 人体健康相关的神经调节

角度二 室颤与除颤

心脏中部分特殊细胞,在一个动作电位周期的末尾会自动去极化,在这些特殊细胞中,窦房结的节律最快,一般情况下由其主导整个心脏的节律,称为起搏点(pacemaker),其他细胞(如房室结)则将节律传导至整个心脏,这些细胞共同构成心脏的自动节律系统,引导心脏跳动。

当窦房结发生异常失去起搏点功能时,原节律较慢,被窦房结压制的房室结会代替窦房结成为起搏点,主导心脏节律。若房室结也失去功能,可以人工安装心脏起搏器,发挥起搏点功能。

心肌细胞的动作电位不同于一般骨骼肌细胞,在动作电位复极化时,心肌细胞质膜上特有的Ca2+通道开放,Ca2+内流,与外流的K+相互拮抗,导致动作电位复极化时出现特殊的平台期,平台期延长了心肌细胞动作电位的不应期,避免心肌出现强直收缩,有利于确保心脏跳动的节律性。

心室颤动(室颤)是心室肌不能有效收缩,只进行快而微弱的收缩或不协调的快速乱颤的现象,是一种严重的心律失常,可能会诱发心音和脉搏消失,是最常见的猝死原因之一。

临床上治疗心室颤动的方式统称为除颤,主要有电除颤、药物除颤等。电除颤是利用电流消除心律失常,使心脏恢复正常心率的方法,一般通过除颤器来进行,除颤器分为体内和体外两种,体内除颤器(ICD)可植入患者体内,即时除颤,减少患者猝死的可能。自动体外除颤器(AED)是手术室必备的急救设备,现在也见于学校、车站等公共场所。

药物除颤是利用药物治疗心律失常,如钠通道阻滞剂利多卡因、β受体阻滞剂索他洛尔等。

一般来说,心室颤动极易诱发心跳骤停,所以除颤治疗常和心肺复苏术(CPR)同时进行,提高患者成活率。

角度三 神经系统异常疾病——癫痫

癫痫(epilepsy)俗称“羊角风”,是由大脑中神经元异常放电,导致大脑的短暂功能障碍的一种疾病。癫痫是一种慢性疾病,患者大多数时间处于稳定状态,在受到一定诱因影响时,会进入急性发作状态,出现全身强直、痉挛、抽搐、肌肉张力丧失、失神等症状,同时脑电图出现特殊的波形。有多种因素可以诱发癫痫,如遗传因素、颅脑肿瘤、颅内感染、颅脑外伤等。癫痫通常在儿童中较为常见,成年人中发病率下降。

癫痫可以采用抗癫痫药物治疗,对部分患者也可以采取手术等治疗方式,但由于癫痫发病急,发病期可能会产生严重后果,对癫痫患者采取正确急救措施也非常重要。对癫痫患者急救时,应让其处于侧卧位,并将其头转向一侧,防止口腔分泌物引起窒息,等待患者自行缓解。同时,不要强行按压患者四肢,以防增加其痛苦。

γ-氨基丁酸(GABA)是脑内主要的抑制性神经递质,若缺乏可能导致癫痫发作,许多抗癫痫药物,如巴比妥类,通过提高γ-氨基丁酸水平发挥作用。

角度四 神经系统异常疾病——抑郁症

抑郁症又称抑郁障碍,为临床中常见的与情感相关的精神类疾病,其代表性的临床表现为情绪不高、悲观厌世、认知和睡眠障碍,患者常常陷入忧郁、无法控制的自我沉思及对过去、现在和未来的消极思考中。

1.抑郁症的发病与体内炎症反应发生的关系

机体发生炎症反应时,核因子(NF-kB)会被激活,进而转位入核,通过一系列相关反应,进而促进相关蛋白的转录与表达,使焦虑及抑郁样行为的发生率增加。炎症因子与大脑5-HT系统密切相关,当炎症因子通过血脑屏障,进入下丘脑、海马体和前额皮质等脑区后,可以明显加强这些区域中5-HT和多巴胺(DA)神经元的活性,进而使中枢神经系统内单胺类神经递质的再摄取作用增强,与此同时炎症因子还可以降低与5-HT合成密切相关的色氨酸前体—C反应蛋白(CRP)的利用率,从而降低神经递质的浓度,最终引起抑郁的发生。此外炎症因子的过度表达会增加下丘脑调控激素的分泌,进而引起下丘脑—垂体—肾上腺轴(HPA)的过度激活,加重大鼠的抑郁样行为。

2.抑郁症的发病与单胺类神经递质及其受体的关系

抑郁症患者血清中吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)的活性明显升高,色氨酸分解速率加快,从而抑制了色氨酸向5-HT途径的代谢,降低了突触间隙神经递质5-HT的浓度,由此加速了抑郁的发生。此外,有研究显示,抑郁症患者多巴胺转运蛋白(DAT)浓度明显高于普通人,而体内高浓度的DAT能使突触末梢DA的回收率上升,进而表现为突触间隙DA的水平降低,最终诱发体内抑郁症的产生。

3.抑郁症的发生发展与HPA的关系

患有抑郁症的患者常出现HPA功能的亢进,主要表现为体内激素[如促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)和糖皮质激素(GC)]水平含量升高。

4.神经营养因子(NTF)在抑郁症发病中的作用

抑郁症发生发展的一个重要生理病理基础主要是神经可塑性的损伤,而一些药物能够缓解抑郁行为的可能机制是通过改变相关信号传导通路进而调节神经可塑性及细胞结构实现的。脑源性神经营养因子(BDNF)作为一种最为常见的NTF,在改变突触可塑性、增加突触间联系中发挥了重要的生理作用。

1. (2024·扬州检测)癫痫是一种神经系统疾病,与谷氨酸(脑中主要的兴奋性递质)代谢异常有关。癫痫发病时,患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平。谷氨酸在脑内的代谢过程如图。下列叙述错误的是( )

A.突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸

B.谷氨酸与受体结合使突触后神经元Na+通过通道蛋白大量内流

C.突触前神经元和胶质细胞均可回收谷氨酸

D.EAAT功能过强是导致癫痫的重要因素

【答案】 D

【解析】 图中谷氨酸属于神经递质,突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸,作用于突触后膜,A正确;谷氨酸是兴奋性递质,与受体结合后,可使突触后膜钠离子通道打开,使突触后神经元Na+通过通道蛋白大量内流,进而发生膜内外电位变化,产生内正外负的动作电位,B正确;从图分析可知,突触前神经元和胶质细胞都可以通过膜上EAAT回收谷氨酸,C正确;结合C选项的分析,若EAAT功能过强,则会使谷氨酸回收量增加,进而导致突触间隙的谷氨酸含量减少,而题干中指出癫痫是由于患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平所致,故EAAT功能过强并不会导致癫痫,D错误。

2. (2024·唐山模拟)单胺类递质假说认为,抑郁症是由于大脑内神经递质5-羟色胺(5-HT)缺乏引起的。5-HT在突触间隙发挥作用的过程如下图。盐酸帕罗西汀(PX)是一种5-羟色胺再摄取阻滞剂类抗抑郁药。下列叙述错误的是( )

A.当兴奋传导到神经末梢时,Ca2+进入细胞促进5-HT的释放,5-HT与突触后膜上的受体结合进而引起突触后膜兴奋

B.发挥作用后5-HT被5-HT转运体重新转移到细胞内进入突触小泡或被酶水解掉

C.突触前受体可将过多的5-HT转入突触小体,对保证神经冲动的传递的准确性具有重要意义

D.PX能提高突触间隙中5-HT的相对含量,进而治疗抑郁症

【答案】 C

【解析】 由图可知,当兴奋传导到神经末梢时,Ca2+进入细胞促进5-HT的释放,5-HT与突触后膜上的受体结合,后膜上Na+通道打开,Na+内流,引起突触后膜兴奋,A正确;由图可知,5-HT转运体位于突触前膜,发挥作用后5-HT被5-HT转运体重新转移到细胞内进入突触小泡或被酶(即图中的5-HT水解酶)水解掉,B正确;突触前受体不能转运5-HT,是5-HT转运体可将过多的5-HT转入突触小体,对保证神经冲动的传递的准确性具有重要意义,C错误;PX能抑制5-HT转运体对5-HT再摄取,从而提高突触间隙中5-HT的相对含量,进而治疗抑郁症,D正确。

3. (2024·南平模拟)TRPV1是感觉神经元上的一种膜蛋白,P物质是A神经元分泌的痛觉神经递质,细胞内的Ca2+能促进Р物质的释放。图1表示炎症痛产生的分子机制,IL-6表示炎症因子,IL-6R为其受体;图2表示痛觉产生及止痛原理,A、B、C为不同的神经元。回答下列问题:

(1)由图1、图2可知,炎症痛的产生是因为炎症因子最终促进________的合成,并运送到细胞膜上,使Ca2+内流增加,从而推测辣椒素引起痛觉产生的原因是通过以上过程促进了________释放,进而引起B神经元兴奋,将兴奋传到____________________产生痛觉。

(2)图2中C神经元释放的内啡肽能止痛,它可以与A神经元上的____________结合,通过抑制____________________________________ ___________________,进而抑制痛觉产生。

(3)吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药且镇痛效果较好,据图2分析,吗啡镇痛的原理可能是________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________。

长期使用吗啡可致依赖成瘾,一旦停用吗啡会出现更强的痛觉,请解释出现该现象的原因:________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)TRPV1 P物质 大脑皮层(痛觉中枢)

(2)阿片受体 A神经元中Р物质的释放导致B神经元不能兴奋

(3)与A神经元上的阿片受体结合,从而与内啡肽竞争阿片受体,进而抑制A神经元释放Р物质,导致B神经元不能兴奋,从而抑制痛觉产生 长期使用吗啡会抑制内源性内啡肽的生成,一旦停用吗啡,A神经元P物质的释放量会迅速增加,从而出现更强烈的痛觉

【解析】 (1)由图1、图2可知,炎症反应可引起局部组织疼痛的机理是:炎症因子IL-6可与其受体IL-6R结合,作用于gp 130,使JAK磷酸化,进而促进TRPV1的合成,并运送到细胞膜上,使Ca2+内流增加;细胞内的Ca2+能促进P物质的释放,P物质是A神经元分泌的痛觉神经递质,进而引起B神经元兴奋,将兴奋传到大脑皮层(痛觉中枢)从而产生痛觉。(2)据图2分析,C神经元释放的内啡肽可与A神经元上的阿片受体结合,而A神经元可以释放痛觉神经递质物质P,所以内啡肽可以通过

抑制A神经元中P物质的释放,导致B神经元不能兴奋进而抑制痛觉产生。(3)据图2分析可知,吗啡也可以与A神经元上的阿片受体结合,与内啡肽竞争阿片受体,进而抑制A神经元释放P物质,导致B神经元不能兴奋,从而抑制痛觉产生,以达到镇痛的作用;长期使用吗啡可能会抑制内源性内啡肽的生成,一旦停用吗啡,内啡肽对A细胞的抑制作用减弱导致A细胞释放更多的P物质,使B细胞兴奋性加强,从而导致大脑皮层产生更强烈的痛觉。

4. (2024·怀化模拟)多种生命活动的正常进行离不开神经细胞分泌的递质。

(1)在心脏的搏动中,交感神经释放去甲肾上腺素,与心肌细胞膜上的β-肾上腺素受体结合,心率加快;副交感神经释放乙酰胆碱,与心肌细胞膜上M型受体结合,心率减慢。为研究这两种药物对心脏作用的强度差异,科学家给两组健康志愿青年分别注射等量的阿托品和心得安,给药次序和测得的平均心率如上图所示。根据实验结果,可推测心得安是______________受体的阻断剂。注射心得安会使得交感神经的促进作用________,注射阿托品后心率的变化幅度明显________注射心得安后心率的变化幅度,这说明副交感神经对心跳的抑制作用________交感神经对心跳的促进作用。

(2)研究表明,神经末梢中的递质“多巴胺”缺乏是帕金森氏病的病因,并找到了“多巴”作为缓解该病的有效药物,现在已知“多巴”可以在人体内转化成“多巴胺”;而一种名为“利血平”的药物可耗竭神经末梢中的多巴胺。为了验证“多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因”,请依据所给的材料和用品来补充和完善实验设计的方法步骤,并预测实验现象和得出结论。

①主要实验材料和用品:小鼠、生理盐水、用生理盐水配制的一定浓度的利血平溶液,用生理盐水配制的一定浓度的多巴溶液等。

②实验步骤

第一步:把__________________________的健康小鼠随机均分为A、B两组。

第二步:给_______________________________________________ ____________________,随后将它们放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________。

第三步:继续实验,给_____________________________________ __________________________________________________________________________________________________,然后将它们仍放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是___________ __________________________________________________________________________________________________________________________。

③实验结论:______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________。

【答案】 (1)β-肾上腺素 减弱 大于 大于

(2)②生理状态相似 A组注射一定浓度的利血平溶液,B组注射等量的生理盐水 A组出现运动震颤,B组运动正常 A组注射一定浓度的多巴溶液,B组注射等量的生理盐水 A组运动恢复正常,B组运动正常 ③多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因

【解析】 (1)据图可知,心得安可使心率减慢,推测其影响交感神经作用,是β-肾上腺素受体的阻断剂。阿托品使心率加快,影响副交感神经作用,是M型受体阻断剂。注射心得安会使得交感神经的促进作用减弱,注射阿托品和心得安前后对比可知,注射阿托品使心率加快,注射心得安使心率减慢,且加快的幅度大于减慢的幅度,说明副交感神经对心跳的抑制作用远超过交感神经对心跳的促进作用。(2)实验目的是验证“多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因”,所以自变量是是否有多巴胺,因变量是运动的震颤情况。故实验组注射一定浓度的多巴溶液,而

对照组注射等量的生理盐水。实验设计需要遵循对照原则和单一变量原则,该实验的自变量为是否注射多巴胺,其余均为无关变量。第一步:把生理状态相似的健康小鼠随机均分为A、B两组。第二步:给A组注射一定浓度的利血平溶液,B组注射等量的生理盐水,随后将它们放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是,A组出现运动震颤,B组运动正常。第三步:继续实验,A组注射一定浓度的多巴溶液,B组注射等量的生理盐水,然后将它们仍放在相同且适宜的条件下饲养一段时间,预测小鼠将出现的运动状况是A组运动恢复正常,B组运动正常,分析实验步骤和实验结果,发现A组注射一定浓度的利血平后出现运动震颤,一段时间后注射多巴溶液后运动恢复正常,而利血平可耗竭神经末梢中的多巴胺,由此可推断出该实验的结论是多巴胺缺乏是引起运动震颤的原因。

1.闰绍细胞:闰绍细胞是脊髓前角内的一种抑制性中间神经元。

命题新情境七 闰绍细胞和细胞因子风暴

(1)闰绍抑制:闰绍细胞接受前角运动神经元轴突侧支的支配,其活动经轴突回返作用于脊髓前角运动神经元,反馈地抑制原先发动兴奋的神经元和其他神经元。

(2)回返式抑制:单个神经元极少单独地执行某种功能,神经回路才是脑内信息处理的基本单位。

如果这个回路中的中间神经元是抑制性中间神经元,这个回路就是负反馈系统。这时神经元的发放通过侧支引起这个抑制性中间神经元的兴奋,反馈回来,从而使该神经元受到抑制,不能重复发放,使过强的活动受到抑制,不至于产生振荡,保证运动神经元对肌肉运动的精细控制,这样的抑制叫闰绍抑制或回返式抑制。

2.细胞因子风暴:

(1)细胞因子风暴的含义:细胞因子风暴也称为细胞因子释放综合征,是人体内因剧烈刺激(如感染微生物等)所引起的体液中多种细胞因子(如白细胞介素、趋化因子等)迅速大量产生而引发正反馈调节的现象。病毒攻击导致的细胞因子风暴会引起宿主全身性炎症反应,可造成多种组织和器官损伤,使机体发生多器官衰竭甚至死亡。

(2)机制图解:

(3)治疗

①抗休克治疗(治标,先保命):输液保障血容量,应用血管活性药物,必要时机械通气,保护重要脏器的功能。

②支持和对症治疗(恢复体力):常规输液,维持水、电解质及酸碱平衡和营养支持等。

③抑制过多的免疫细胞活化和细胞因子产生(治本,求康复):多采用适当剂量和疗程的激素治疗(糖皮质激素等),应用非甾体类抗炎药和自由基清除剂(大量维生素C、维生素E)等。

④抗体中和细胞因子风暴(精准治疗):针对升高的细胞因子通过单克隆抗体中和起作用,防止重症化和死亡。

1. (2024·邯郸模拟)脊髓前角运动神经元(a)与闰绍细胞(b)之间存在回返性抑制,如下图所示:a的兴奋沿轴突传到b,b释放神经递质作用于a和c(“+”表示兴奋,“-”表示抑制),相关叙述错误的是( )

A.刺激a会引起b神经元Na+通道开放,产生兴奋,释放抑制性神经递质

B.只有a、b、c不能组成完整的反射弧,信息在a、b间可以双向传递

C.刺激a,①处可以检测到膜电位逆转,②处不能检测到膜电位变化

D.题述神经调节过程存在负反馈调节机制,利于机体内环境稳态维持

【答案】 C

【解析】 根据题干信息,刺激a,引起a神经元兴奋,释放兴奋性神经递质作用于b,Na+通道开放,b神经元兴奋,释放抑制性神经递质,A正确;反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分组成,只有a、b、c不能组成完整的反射弧,看图可知信息在a、b间可以双向传递,B正确;刺激a,释放的神经递质导致b兴奋,①处可以检测到膜电位逆转,b兴奋释放抑制性神经递质,②处能检测到膜电位变化,C错误;上述神经调节过程,a兴奋会导致b兴奋,而b兴奋会导致a、c受到抑制,存在负反馈调节机制,利于机体内环境稳态维持,D正确。

2. (2024·亳州模拟)如图是闰绍细胞(一种抑制性中间神经元)参与调节的过程。下列相关叙述错误的是( )

A.运动神经元1兴奋时,通过闰绍细胞抑制自身的活动

B.闰绍细胞兴奋时会抑制运动神经元2的兴奋性

C.图示神经元之间的环状联系,是一种负反馈调节

D.闰绍细胞通过神经递质使运动神经元1膜电位变为内正外负

【答案】 D

【解析】 由于闰绍细胞是抑制性中间神经元,当运动神经元1兴奋时,通过与闰绍细胞之间的环状联系可使运动神经元1由兴奋状态恢复为抑制状态,故A正确;由于闰绍细胞是抑制性中间神经元,当运动神经元1兴奋时,通过闰绍细胞会抑制运动神经元2的兴奋性,故B正确;神经元之间的环状联系能够迅速调整神经元的状态,属于一种负反馈调节,从而提高神经调节的准确性,故C正确;神经元的静息电位是内负外正,闰绍细胞通过神经递质使运动神经元1的兴奋性受到抑制,但并不刺激其产生动作电位,故D错误。

3. (2024·徐州模拟)白细胞介素-13(IL-13)是由T细胞分泌的蛋白质类细胞因子,可经脑脊液的运输作用于脑部神经细胞。已知肾上腺皮质激素能够抑制IL-13的分泌,下丘脑调节肾上腺皮质激素分泌的机制与调节甲状腺激素分泌的机制相同。下列关于白细胞介素-13的叙述错误的是( )

A.IL-13是一种免疫活性物质

B.脑部神经细胞膜上有IL-13的受体

C.垂体受损的个体IL-13分泌量下降

D.IL-13的分泌与高尔基体密切相关

【答案】 C

【解析】 免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质,包括抗体、细胞因子、溶菌酶等,IL-13是由T细胞分泌的蛋白质类细胞因子,属于免疫活性物质,A正确;根据IL-13可经脑脊液的运输作用于脑部神经细胞,可推测脑部神经细胞膜上有IL-13的受体,B正确;根据题意,垂体受损的个体,促肾上腺皮质激素分泌减少,导致肾上腺分泌的肾上腺皮质激素减少,而肾上腺皮质激素能够抑制IL-13的分泌,故垂体受损的个体IL-13分泌量增多,C错误;高尔基体和动物分泌物(分泌蛋白)的形成有关,故IL-13的分泌与高尔基体密切相关,D正确。

4. (2024·包头模拟)某些病毒感染者早期病情较轻,后期因发生细胞因子风暴病情突然加重。细胞因子是具有免疫调节功能的小分子蛋白质,细胞因子风暴是机体免疫系统被过度激活的一种状态,其造成肺损伤的机制如图所示。以下说法错误的是( )

A.免疫系统正常发挥功能的情况下,细胞因子可作为信号分子调控免疫应答

B.细胞因子可促进T细胞和吞噬细胞的活化,从而释放出更多细胞因子,属于正反馈调节

C.免疫系统对肺泡细胞的损伤机制与过敏反应的致病机理相似

D.阻止吞噬细胞向T细胞呈递抗原可以有效地降低产生细胞因子风暴的风险

【答案】 C

【解析】 由图可知,细胞因子可以在细胞间进行信息传递,起活化作用,可作为信号分子调控免疫应答,A正确;分析细胞因子风暴可知,细胞因子可促进T细胞和吞噬细胞的活化,从而释放出更多细胞因子,属于正反馈调节,B正确;免疫系统对肺泡细胞的损伤属于自身免疫病,与过敏反应原理不同,C错误;阻止吞噬细胞向T细胞呈递抗原可以有效地降低产生细胞因子风暴的风险,D正确。

5. (2024·孝感模拟)闰绍细胞接受前角运动神经元轴突侧支的支配,其活动经轴突作用于脊髓前角运动神经元。下图表示闰绍细胞参与的脊髓局部自动调节的多突触反射活动,给予运动神经元1适宜刺激后,检测运动神经元1、闰绍细胞、运动神经元2膜内的电位变化,得到如下结果。下列说法正确的是( )

A.运动神经元1出现动作电位主要是由钾离子外流引起的

B.前角运动神经元轴突侧支释放的神经递质会进入闰绍细胞

C.闰绍细胞释放的神经递质能抑制运动神经元2产生兴奋

D.神经元兴奋后会使与其相连接的突触后神经元也一定产生兴奋

【答案】 C

【解析】 运动神经元1出现动作电位主要是由钠离子内流引起的,A错误;神经递质不会进入闰绍细胞,只是与突触后膜上的特异性受体结合,B错误;通过膜电位图可知,闰绍细胞释放的神经递质能抑制运动神经元2产生兴奋,C正确;神经元可能释放抑制性神经递质或者兴奋性神经递质,故神经元兴奋后会使与其相连接的突触后神经元可能产生兴奋,也可能产生抑制,主要依据是突触前神经元释放的神经递质的种类,D错误。

同课章节目录