第七章万有引力与宇宙航行 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第七章万有引力与宇宙航行 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-28 10:18:42 | ||

图片预览

文档简介

单元教学设计

单元基本信息

学科 物理 学校 年级 高一

课程模块 必修第二册

使用教材版本 人教版2019版

单元涵盖章、节 万有引力与宇宙航行行星的运动万有引力定律万有引力理论的成就宇宙航行相对论时空观与牛顿力学的局限性

课标要求 2.2.4通过有关史实,了解万有引力定律的发现过程。知道万有引力定律。认识万有引力定律的重要意义。认识科学定律对人类探索未知世界的作用。2.2.5会计算人造卫星的环绕速度。知道第二宇宙速度和第三宇宙速度。2.3.1知道牛顿力学的局限性,体会人类对自然界的探索是不断深入的。2.3.2初步了解相对论的时空观。2.3.3关注宇宙起源和演化的研究进展。

一、单元学习主题分析

主题名称 基于核心素养的航空航天发展历程的研究

主题概述 单元主题确定为《基于核心素养的航空航天发展历程的研究》,本主题以万有引力的演进为知识主线、以落实学科核心素养为目的:从知识的形成到知识的应用再到知识的拓展,依托航空航天的发展历程为情境主线进行设计。本主题分三个子主题,并按照单元主题教学思想注重各子主题之间的有效衔接:第一个子主题是“回顾过去”,介绍人类对行星运动规律的认识过程和建立万有引力定律的过程。使学生感悟人类得出物理知识认识过程的漫长与艰辛,真理是来之不易的,认识到质疑和创新的重要性。第二个子主题是“展示现在”,学习应用万有引力定律及载人航天与太空探究领域所取得的巨大成就,使学生对万有引力定律的重要意义和作用有全面的了解,了解我国航天事业的发展,增强民族自豪感。第三个子主题是“展望未来”,让学生知道牛顿力学具有局限性,初步了解相对论时空观,关注宇宙起源和演化的进展,体会人类对自然界的探索是不断深入的。

学情分析 已有基础:同学们进入高中阶段学习物理以来,主要学习了牛顿运动定律和曲线运动。对物理模型建构、类比法、极限法等物理方法已经初步掌握。牛顿运动定律正是经典力学的基础,前面的学习为本章的学习奠定了一定学习基础。学习障碍:本章内容从地面上升到空间宇宙对学生来说是抽象的、陌生的,甚至无法去感知。对天体的运动充满好奇,又觉得非常神秘而不易理解。所以必须去引导学生了解人们对星体运动认识的发展过程,在学生整体感知的过程中引导学生体会这些大师们的思路、方法及他们的一丝不苟的科学精神,并激发他们热爱科学、探索真理的求知热情和爱国主义情怀。在学习天体运动时乎不能用具体的实验方法去演示,所以对于学生的想象力、思维能力、推导能力的要求较高。对于学生存在一定的挑战。

教学辅助支持 学习小组+黑板、多媒体平台(包括电脑及实物投影装置等)、视频资源、word、ppt课件及excel办公软件等有利于发展学生学科核心素养的学习环境。

二、单元学习目标设计

单元学习目标 1.通过阅读、互联网搜集资料和小组交流,了解人类对行星运动规律的认识历程。体会科学家们实事求是、尊重客观事实、不迷信权威、敢于坚持真理和勇于探索的科学态度和科学精神。感悟人类对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的。2.通过动手操作画椭圆,对椭圆有一个感性认识。阅读教材及对具体数据分析知道开普勒行星运动的三个定律,k值大小与中心天体有关,与行星无关。认识定律律的科学价值。3.经历一次自己“发现”太阳与行星间引力,推导出太阳与行星间引力的方向和表达式的过程,体会牛顿定律在推导太阳与行星间引力时的作用。提升科学探究能力。4.结合 “月-地检验”通过思维程序 知道地球上的重物下落与天体运动的统一。体会在科学规律的发现过程中猜想和求证的重要性及物理学的简洁之美。通过视频材料了解引力常量的测定过程,知道引力常量的测定在科学史上的重要意义。感悟学习中互相协作、互相借鉴也是具有重要意义。5通过具体问题的解决,认识到万有引力定律的巨大成就。通过对航空航天事业的发展了解,体验人类探索自然规律的艰辛与喜悦,有将科学技术服务于人类的意识。初步了解相对论时空观,关注宇宙起源和演化的进展,体会人类对自然界的探索是不断深入的。

三、单元学习评价

评价内容 能应用开普勒三定律解决天体运动问题;能推导万有引力定律,熟知万有引力定律的内容和适用范围;会利用万有引力定律,解决天体运动的实际问题。知道牛顿力学的局限性,初步了解相对论的时空观。

评价方法 学习活动过程评价;课前、课中、课后作业检测评价;拓展提升及课后反思评价;自我评价及同伴、教师评价等结果性评价。

四、课时总数与课时分配

课时总数 6课时

模块一回顾过去 第一课时:行星的运动第二课时:万有引力定律 课时数:2课时

学业质量水平等级达成等级 物理观念:水平1、水平2、水平3 科学探究:水平1、水平2、水平3 科学思维:水平1、水平2、水平3

模块二展示现在 第三课时:万有引力定律的成就第四、五课时:宇宙航行 课时数:3课时

学业质量水平等级达成等级 物理观念:水平1、水平2 科学思维:水平1、水平2、水平3、水平4科学态度与责任:水平1、水平2、水平3

模块三展现未来 第6课时:相对论时空观与牛顿力学的局限性 课时数:1课时

学业质量水平等级达成等级 物理观念:水平1 科学态度与责任:水平1、水平2、

五、单元核心任务

任务 核心任务(活动)内容表述 作用与意义

任务/活动1从古人的“天圆地方”到开普勒三个定律的物理学史内容的查阅、交流。 (1)地心说与日心说争论是什么?(2)托勒密的池心说和哥白尼的日心说有哪些相似的地方?(3)为什么日心说最终战胜了地心说? 通过互联网搜集资料和小组交流,了解人类对行星运动规律的认识历程。知道地心说和日心说的基本内容。感悟人类对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的。体会观察法在认识行星运动规律中的作用。

任务/活动2推导万有引力定律: 推导万有引力定律:(一)太阳与行星间的引力(1)设行星的质量为m,速度为v,行星到太阳的距离为r,则行星绕太阳做匀速圆周运动,写出行星需要的向心力表达式,并说明式中符号的物理意义。(2)行星运动的线速度v与周期T的关系式如何?天文观测难以直接得到行星的速度v,但可以得到行星的公转周期T,写出用T表示向心力的表达式。(3)如何应用开普勒第三定律消去周期T?写出消去周期T后向心力的表达式。(4)写出太阳对行星的引力F与距离r的比例式,说明比例式的意义。 月-地检验与万有引力定律1.理论分析:地球半径R=6.4×106m,地球与月球之间的距离是地球半径的60倍。一个物体放在地球表面上受到的力和将这个物体放在月球轨道上所受到的引力,满足什么比例关系?它们的加速度a又满足什么比例关系?你可以算出物体在月球轨道上的加速度吗?2.天文观测数据分析:T=27.3天,地球半径R=6.4×106m,地球与月球之间的距离是地球半径的60倍。我们把物体放在月球轨道上,那么它会绕着地球做圆周运动,需要的向心力由物体与地球之间的引力提供,那向心加速度怎么求出来呢? 通过问题引领,使学生经历一次自己“发现”太阳与行星间引力。通过问题的提出、演绎、假设与推理、结论的得出、检验论证等,是一个比较完整的探究过程。提升学生的科学探究素养。领会将不易测量的物理量转化为易测量物理量的方法。通过理论分析和数据计算,认识到万有引力定律的普适性;通过教师讲解知道公式中r的物理意义。会用该定律解决简单的引力计算问题。知道地球上的重物下落与天体运动的统一。体会在科学规律的发现过程中猜想和求证的重要性。

任务/活动3“称量”地球的质量: 1.地球上的质量为M的物体所受的重力与地球和物体间的引力之间是什么关系?已知地球表面附近的重力加速度度g和地球半径R,为了测地球的质量,需要对模型进行怎样的简化?能简化吗?试估算地球质量。(1)判断式中的量是否可观测?(2)如何测地球表面重力加速度? 引导学生建立物理模型,并明确求解思路。通过具体的案例使学生认识发现万有引力定律的重要意义,认识科学定律对人类探索未知世界的作用。通过具体问题的解决,让学生认识到万有引力定律经受了实践的检验,取得了巨大成功。使学生深刻体会科学定律对人类探索未知世界的作用,激起学生对科学探究的兴趣。

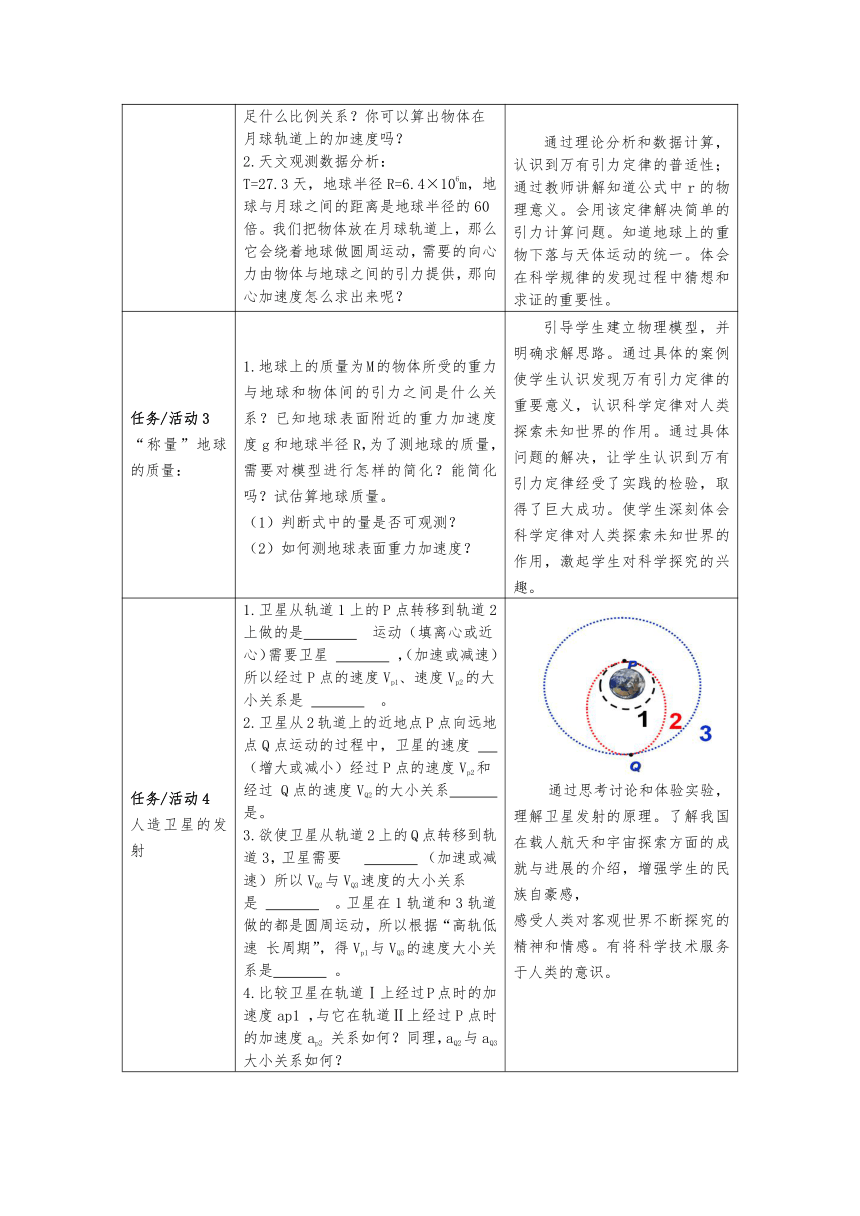

任务/活动4人造卫星的发射 1.卫星从轨道1上的P点转移到轨道2上做的是 运动(填离心或近心)需要卫星 ,(加速或减速)所以经过P点的速度Vp1、速度Vp2的大小关系是 。2.卫星从2轨道上的近地点P点向远地点Q点运动的过程中,卫星的速度 (增大或减小)经过P点的速度Vp2和经过 Q点的速度VQ2的大小关系 是。3.欲使卫星从轨道2上的Q点转移到轨道3,卫星需要 (加速或减速)所以VQ2与VQ3速度的大小关系是 。卫星在1轨道和3轨道做的都是圆周运动,所以根据“高轨低速 长周期”,得Vp1与VQ3的速度大小关系是 。 4.比较卫星在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度ap1 ,与它在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度ap2 关系如何?同理,aQ2与aQ3大小关系如何? 通过思考讨论和体验实验,理解卫星发射的原理。了解我国在载人航天和宇宙探索方面的成就与进展的介绍,增强学生的民族自豪感,感受人类对客观世界不断探究的精神和情感。有将科学技术服务于人类的意识。

六、单元知识关系及教学流程

单元物理科学方法归纳;

归纳法、估算法、理想模型法、类比法、科学推理法、转换法、放大法等

单元知识演进及教学流程描述

七、单元作业设计

跟着嫦娥五号去“旅行”

(一)启动筹备,蓄势待发(理解定律)

1.如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆。根据开普勒行星运动定律可知A. 太阳位于地球运行轨道的中心B. 地球靠近太阳的过程中,运行速率减小C. 火星远离太阳的过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大D. 火星绕太阳一周的时间比地球绕太阳运行一周的时间长2.对于质量分别为m1和m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G,下列说法正确的是( )A.公式中G是引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的B.当两物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.当有第三个物体放在m1、m2之间时,m1和m2间的万有引力将增大D.m1和m2所受的引力性质可能相同,也可能不同3.如图所示,阴影区域是质量为M、半径为R的球体挖去一个小圆球后的剩余部分,所挖去的小圆球的球心和大球球心间的距离是R/2,小球的半径是R/2,则球体剩余部分对球体外离球心O距离为2R、质量为m的质点P的引力为多少?

(二)飞离地球,绕地调整(环绕模型)

1.如图所示,在同一轨道平面上的三颗人造地球卫星A、B、C,在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的是( )A.根据v=,可知三颗卫星的线速度vA<vB<vCB.根据万有引力定律,可知三颗卫星受到的万有引力FA>FB>FC C.三颗卫星的向心加速度aA>aB>aCD.三颗卫星运行的角速度ωA<ωB<ωC2.(多选)如图所示,宇宙中一对年轻的双星,在距离地球16万光年的蜘蛛星云之中。该双星系统由两颗炽热又明亮的大质量恒星构成,二者围绕连接线上中间某个点旋转。通过观测发现,两颗恒星正在缓慢靠近。不计其他天体的影响,且两颗恒星的质量不变。则以下说法中正确的是( )A.双星之间引力变大B.每颗星的加速度均变小C.双星系统周期逐渐变大D.双星系统转动的角速度变大3.神舟13号载人飞船与空间站组合体完成自主快速对接。航天员翟志刚,王亚平,叶光富进驻天和核心舱,中国空间站开启有人长期驻留时代。某同学查找相关资料了解到我国空间站离地最近距离为388.6km最远距离为401.3km,已知地球半径约为6400km,地球同步卫星的轨道半径为地球半径6.6倍。(1)空间站运行的速度与第一宇宙速度关系 (2)空间站的周期是多少?(3)求地球的质量

(三)轨道修正,奔向月球(速度条件、变轨模型)

1.图为设想中的“嫦娥五号”月球探测器飞行路线示意图。(1)已知月球与地球质量之比为M月:M地=1:18。当探测器飞至月地连线上某点P时,月球与地球对它的引力恰好抵消,此时P到月球球心与地球球心的距离之比为 (2)探测器飞离地球的速度条件: (3)结合图中信息,通过推理,可以得出的结论是 ( )①探测器飞离地球时速度方向指向月球②探测器经过多次轨道修正,进入预定绕月轨道③探测器绕地球的旋转方向与探测器绕月球的旋转方向一致④探测器进入绕月轨道后,运行半径逐渐减小,直至到达预定轨道A、①③ B、①④C、②③ D、②④

(四)被月捕获,抵达月球(变轨模型、综合应用)

1.嫦娥五号探测器经过约112小时的奔月飞行,顺利进入环月轨道。如图所示是嫦娥五号探测器到达月面之前的两个轨道,轨道I为环月圆轨道,轨道II是椭圆轨道,其中B为近月点,A为远月点。(写必要的公式和文字说明)(1)嫦娥五号探测器在轨道I上运动到A点时的加速度与在轨道II上运动到A点时的加速度关系?(2)嫦娥五号探测器从轨道I变轨到轨道II,速度如何变化、需要向哪个方向喷气?2. “嫦娥五号”在月球正面预选着陆区着陆。月球车从距月球表面h米高度自由下落七秒到达月球表面,已知月球半径为r,自转周期为T引力常量为G,求:(1)月球的第一宇宙速度和月球的平均密度 (2)月球同步卫星离月球表面的高度3.中国探月工程计划在稳步进行,假设你有幸成为中国登月第一人对月球进行科学观测。测得月球的半径和质量M,请你选择其中一个小题作答。(要求:说明选用的器材测量的物理量的名称及符号,已知引力常量为G。)(1)在进入月球表面的圆形轨道绕行后,着陆在月球上。你携带的设备有以下器材:A.秒表一只;B.质量为m的物体一个;C.弹簧测力计一个;D.天平一架(带砝码)。 (2)请你结合实际情境,设计一个测量方案。

(五)完成任务,总结提升(情感提升)

1.美国著名太空学者迪安认为“神舟”5号对于中国科技发展的影响堪比“阿波罗计划”对国科技进步作出的贡献。迪安说“美国人必须清醒地意识到,我们在太空面对的将不仅仅是白蓝红旗帜(俄罗斯国旗),一条红色的巨龙正在太空轨道上升起”。 (说明每小题最多有3个小组,请各组间灵活调整,(4)必做)(1)人类为什么要发射人造卫星?(2)你知道我国在空间站领域取得了哪些成就?你为哪些成就感到自豪?(3)我国在火星探测任务有哪些?取得了哪些进展? (4)你在探索宇宙方面有哪些希望与幻想?2.做本章整体的知识结构图。(要求既要有知识点的总结,最好还有思路或方法的总结)翻开一本书,推开一扇门,同学们可以通过课外阅读领略那一片我们平时陌生的世界,推荐给大家的阅读书《时间的形状》。

自我评价等级: 小组评价等级: 教师评价等级:

八、反思性教学改进

在本主题的教学过程中,学生通过知识的演进来学习,更容易形成整体知识框架。在有关航空航天问题的真实情境引领下,让学生感知在解决生活中的实际问题时,学习知识的必要性。教学过程中从核心素养的四个维度设计活动与作业,做到全面提升学生的学科核心素养。适当地增加部分学习内容如认识太阳系、航空航天事业发展等,既能使所学的知识更完整,也能提升学生的民族自豪感。同时在教学过程中,我认为自己在语言和专业术语的表达方面还应该做到更精准。

单元基本信息

学科 物理 学校 年级 高一

课程模块 必修第二册

使用教材版本 人教版2019版

单元涵盖章、节 万有引力与宇宙航行行星的运动万有引力定律万有引力理论的成就宇宙航行相对论时空观与牛顿力学的局限性

课标要求 2.2.4通过有关史实,了解万有引力定律的发现过程。知道万有引力定律。认识万有引力定律的重要意义。认识科学定律对人类探索未知世界的作用。2.2.5会计算人造卫星的环绕速度。知道第二宇宙速度和第三宇宙速度。2.3.1知道牛顿力学的局限性,体会人类对自然界的探索是不断深入的。2.3.2初步了解相对论的时空观。2.3.3关注宇宙起源和演化的研究进展。

一、单元学习主题分析

主题名称 基于核心素养的航空航天发展历程的研究

主题概述 单元主题确定为《基于核心素养的航空航天发展历程的研究》,本主题以万有引力的演进为知识主线、以落实学科核心素养为目的:从知识的形成到知识的应用再到知识的拓展,依托航空航天的发展历程为情境主线进行设计。本主题分三个子主题,并按照单元主题教学思想注重各子主题之间的有效衔接:第一个子主题是“回顾过去”,介绍人类对行星运动规律的认识过程和建立万有引力定律的过程。使学生感悟人类得出物理知识认识过程的漫长与艰辛,真理是来之不易的,认识到质疑和创新的重要性。第二个子主题是“展示现在”,学习应用万有引力定律及载人航天与太空探究领域所取得的巨大成就,使学生对万有引力定律的重要意义和作用有全面的了解,了解我国航天事业的发展,增强民族自豪感。第三个子主题是“展望未来”,让学生知道牛顿力学具有局限性,初步了解相对论时空观,关注宇宙起源和演化的进展,体会人类对自然界的探索是不断深入的。

学情分析 已有基础:同学们进入高中阶段学习物理以来,主要学习了牛顿运动定律和曲线运动。对物理模型建构、类比法、极限法等物理方法已经初步掌握。牛顿运动定律正是经典力学的基础,前面的学习为本章的学习奠定了一定学习基础。学习障碍:本章内容从地面上升到空间宇宙对学生来说是抽象的、陌生的,甚至无法去感知。对天体的运动充满好奇,又觉得非常神秘而不易理解。所以必须去引导学生了解人们对星体运动认识的发展过程,在学生整体感知的过程中引导学生体会这些大师们的思路、方法及他们的一丝不苟的科学精神,并激发他们热爱科学、探索真理的求知热情和爱国主义情怀。在学习天体运动时乎不能用具体的实验方法去演示,所以对于学生的想象力、思维能力、推导能力的要求较高。对于学生存在一定的挑战。

教学辅助支持 学习小组+黑板、多媒体平台(包括电脑及实物投影装置等)、视频资源、word、ppt课件及excel办公软件等有利于发展学生学科核心素养的学习环境。

二、单元学习目标设计

单元学习目标 1.通过阅读、互联网搜集资料和小组交流,了解人类对行星运动规律的认识历程。体会科学家们实事求是、尊重客观事实、不迷信权威、敢于坚持真理和勇于探索的科学态度和科学精神。感悟人类对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的。2.通过动手操作画椭圆,对椭圆有一个感性认识。阅读教材及对具体数据分析知道开普勒行星运动的三个定律,k值大小与中心天体有关,与行星无关。认识定律律的科学价值。3.经历一次自己“发现”太阳与行星间引力,推导出太阳与行星间引力的方向和表达式的过程,体会牛顿定律在推导太阳与行星间引力时的作用。提升科学探究能力。4.结合 “月-地检验”通过思维程序 知道地球上的重物下落与天体运动的统一。体会在科学规律的发现过程中猜想和求证的重要性及物理学的简洁之美。通过视频材料了解引力常量的测定过程,知道引力常量的测定在科学史上的重要意义。感悟学习中互相协作、互相借鉴也是具有重要意义。5通过具体问题的解决,认识到万有引力定律的巨大成就。通过对航空航天事业的发展了解,体验人类探索自然规律的艰辛与喜悦,有将科学技术服务于人类的意识。初步了解相对论时空观,关注宇宙起源和演化的进展,体会人类对自然界的探索是不断深入的。

三、单元学习评价

评价内容 能应用开普勒三定律解决天体运动问题;能推导万有引力定律,熟知万有引力定律的内容和适用范围;会利用万有引力定律,解决天体运动的实际问题。知道牛顿力学的局限性,初步了解相对论的时空观。

评价方法 学习活动过程评价;课前、课中、课后作业检测评价;拓展提升及课后反思评价;自我评价及同伴、教师评价等结果性评价。

四、课时总数与课时分配

课时总数 6课时

模块一回顾过去 第一课时:行星的运动第二课时:万有引力定律 课时数:2课时

学业质量水平等级达成等级 物理观念:水平1、水平2、水平3 科学探究:水平1、水平2、水平3 科学思维:水平1、水平2、水平3

模块二展示现在 第三课时:万有引力定律的成就第四、五课时:宇宙航行 课时数:3课时

学业质量水平等级达成等级 物理观念:水平1、水平2 科学思维:水平1、水平2、水平3、水平4科学态度与责任:水平1、水平2、水平3

模块三展现未来 第6课时:相对论时空观与牛顿力学的局限性 课时数:1课时

学业质量水平等级达成等级 物理观念:水平1 科学态度与责任:水平1、水平2、

五、单元核心任务

任务 核心任务(活动)内容表述 作用与意义

任务/活动1从古人的“天圆地方”到开普勒三个定律的物理学史内容的查阅、交流。 (1)地心说与日心说争论是什么?(2)托勒密的池心说和哥白尼的日心说有哪些相似的地方?(3)为什么日心说最终战胜了地心说? 通过互联网搜集资料和小组交流,了解人类对行星运动规律的认识历程。知道地心说和日心说的基本内容。感悟人类对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的。体会观察法在认识行星运动规律中的作用。

任务/活动2推导万有引力定律: 推导万有引力定律:(一)太阳与行星间的引力(1)设行星的质量为m,速度为v,行星到太阳的距离为r,则行星绕太阳做匀速圆周运动,写出行星需要的向心力表达式,并说明式中符号的物理意义。(2)行星运动的线速度v与周期T的关系式如何?天文观测难以直接得到行星的速度v,但可以得到行星的公转周期T,写出用T表示向心力的表达式。(3)如何应用开普勒第三定律消去周期T?写出消去周期T后向心力的表达式。(4)写出太阳对行星的引力F与距离r的比例式,说明比例式的意义。 月-地检验与万有引力定律1.理论分析:地球半径R=6.4×106m,地球与月球之间的距离是地球半径的60倍。一个物体放在地球表面上受到的力和将这个物体放在月球轨道上所受到的引力,满足什么比例关系?它们的加速度a又满足什么比例关系?你可以算出物体在月球轨道上的加速度吗?2.天文观测数据分析:T=27.3天,地球半径R=6.4×106m,地球与月球之间的距离是地球半径的60倍。我们把物体放在月球轨道上,那么它会绕着地球做圆周运动,需要的向心力由物体与地球之间的引力提供,那向心加速度怎么求出来呢? 通过问题引领,使学生经历一次自己“发现”太阳与行星间引力。通过问题的提出、演绎、假设与推理、结论的得出、检验论证等,是一个比较完整的探究过程。提升学生的科学探究素养。领会将不易测量的物理量转化为易测量物理量的方法。通过理论分析和数据计算,认识到万有引力定律的普适性;通过教师讲解知道公式中r的物理意义。会用该定律解决简单的引力计算问题。知道地球上的重物下落与天体运动的统一。体会在科学规律的发现过程中猜想和求证的重要性。

任务/活动3“称量”地球的质量: 1.地球上的质量为M的物体所受的重力与地球和物体间的引力之间是什么关系?已知地球表面附近的重力加速度度g和地球半径R,为了测地球的质量,需要对模型进行怎样的简化?能简化吗?试估算地球质量。(1)判断式中的量是否可观测?(2)如何测地球表面重力加速度? 引导学生建立物理模型,并明确求解思路。通过具体的案例使学生认识发现万有引力定律的重要意义,认识科学定律对人类探索未知世界的作用。通过具体问题的解决,让学生认识到万有引力定律经受了实践的检验,取得了巨大成功。使学生深刻体会科学定律对人类探索未知世界的作用,激起学生对科学探究的兴趣。

任务/活动4人造卫星的发射 1.卫星从轨道1上的P点转移到轨道2上做的是 运动(填离心或近心)需要卫星 ,(加速或减速)所以经过P点的速度Vp1、速度Vp2的大小关系是 。2.卫星从2轨道上的近地点P点向远地点Q点运动的过程中,卫星的速度 (增大或减小)经过P点的速度Vp2和经过 Q点的速度VQ2的大小关系 是。3.欲使卫星从轨道2上的Q点转移到轨道3,卫星需要 (加速或减速)所以VQ2与VQ3速度的大小关系是 。卫星在1轨道和3轨道做的都是圆周运动,所以根据“高轨低速 长周期”,得Vp1与VQ3的速度大小关系是 。 4.比较卫星在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度ap1 ,与它在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度ap2 关系如何?同理,aQ2与aQ3大小关系如何? 通过思考讨论和体验实验,理解卫星发射的原理。了解我国在载人航天和宇宙探索方面的成就与进展的介绍,增强学生的民族自豪感,感受人类对客观世界不断探究的精神和情感。有将科学技术服务于人类的意识。

六、单元知识关系及教学流程

单元物理科学方法归纳;

归纳法、估算法、理想模型法、类比法、科学推理法、转换法、放大法等

单元知识演进及教学流程描述

七、单元作业设计

跟着嫦娥五号去“旅行”

(一)启动筹备,蓄势待发(理解定律)

1.如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆。根据开普勒行星运动定律可知A. 太阳位于地球运行轨道的中心B. 地球靠近太阳的过程中,运行速率减小C. 火星远离太阳的过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大D. 火星绕太阳一周的时间比地球绕太阳运行一周的时间长2.对于质量分别为m1和m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G,下列说法正确的是( )A.公式中G是引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的B.当两物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.当有第三个物体放在m1、m2之间时,m1和m2间的万有引力将增大D.m1和m2所受的引力性质可能相同,也可能不同3.如图所示,阴影区域是质量为M、半径为R的球体挖去一个小圆球后的剩余部分,所挖去的小圆球的球心和大球球心间的距离是R/2,小球的半径是R/2,则球体剩余部分对球体外离球心O距离为2R、质量为m的质点P的引力为多少?

(二)飞离地球,绕地调整(环绕模型)

1.如图所示,在同一轨道平面上的三颗人造地球卫星A、B、C,在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的是( )A.根据v=,可知三颗卫星的线速度vA<vB<vCB.根据万有引力定律,可知三颗卫星受到的万有引力FA>FB>FC C.三颗卫星的向心加速度aA>aB>aCD.三颗卫星运行的角速度ωA<ωB<ωC2.(多选)如图所示,宇宙中一对年轻的双星,在距离地球16万光年的蜘蛛星云之中。该双星系统由两颗炽热又明亮的大质量恒星构成,二者围绕连接线上中间某个点旋转。通过观测发现,两颗恒星正在缓慢靠近。不计其他天体的影响,且两颗恒星的质量不变。则以下说法中正确的是( )A.双星之间引力变大B.每颗星的加速度均变小C.双星系统周期逐渐变大D.双星系统转动的角速度变大3.神舟13号载人飞船与空间站组合体完成自主快速对接。航天员翟志刚,王亚平,叶光富进驻天和核心舱,中国空间站开启有人长期驻留时代。某同学查找相关资料了解到我国空间站离地最近距离为388.6km最远距离为401.3km,已知地球半径约为6400km,地球同步卫星的轨道半径为地球半径6.6倍。(1)空间站运行的速度与第一宇宙速度关系 (2)空间站的周期是多少?(3)求地球的质量

(三)轨道修正,奔向月球(速度条件、变轨模型)

1.图为设想中的“嫦娥五号”月球探测器飞行路线示意图。(1)已知月球与地球质量之比为M月:M地=1:18。当探测器飞至月地连线上某点P时,月球与地球对它的引力恰好抵消,此时P到月球球心与地球球心的距离之比为 (2)探测器飞离地球的速度条件: (3)结合图中信息,通过推理,可以得出的结论是 ( )①探测器飞离地球时速度方向指向月球②探测器经过多次轨道修正,进入预定绕月轨道③探测器绕地球的旋转方向与探测器绕月球的旋转方向一致④探测器进入绕月轨道后,运行半径逐渐减小,直至到达预定轨道A、①③ B、①④C、②③ D、②④

(四)被月捕获,抵达月球(变轨模型、综合应用)

1.嫦娥五号探测器经过约112小时的奔月飞行,顺利进入环月轨道。如图所示是嫦娥五号探测器到达月面之前的两个轨道,轨道I为环月圆轨道,轨道II是椭圆轨道,其中B为近月点,A为远月点。(写必要的公式和文字说明)(1)嫦娥五号探测器在轨道I上运动到A点时的加速度与在轨道II上运动到A点时的加速度关系?(2)嫦娥五号探测器从轨道I变轨到轨道II,速度如何变化、需要向哪个方向喷气?2. “嫦娥五号”在月球正面预选着陆区着陆。月球车从距月球表面h米高度自由下落七秒到达月球表面,已知月球半径为r,自转周期为T引力常量为G,求:(1)月球的第一宇宙速度和月球的平均密度 (2)月球同步卫星离月球表面的高度3.中国探月工程计划在稳步进行,假设你有幸成为中国登月第一人对月球进行科学观测。测得月球的半径和质量M,请你选择其中一个小题作答。(要求:说明选用的器材测量的物理量的名称及符号,已知引力常量为G。)(1)在进入月球表面的圆形轨道绕行后,着陆在月球上。你携带的设备有以下器材:A.秒表一只;B.质量为m的物体一个;C.弹簧测力计一个;D.天平一架(带砝码)。 (2)请你结合实际情境,设计一个测量方案。

(五)完成任务,总结提升(情感提升)

1.美国著名太空学者迪安认为“神舟”5号对于中国科技发展的影响堪比“阿波罗计划”对国科技进步作出的贡献。迪安说“美国人必须清醒地意识到,我们在太空面对的将不仅仅是白蓝红旗帜(俄罗斯国旗),一条红色的巨龙正在太空轨道上升起”。 (说明每小题最多有3个小组,请各组间灵活调整,(4)必做)(1)人类为什么要发射人造卫星?(2)你知道我国在空间站领域取得了哪些成就?你为哪些成就感到自豪?(3)我国在火星探测任务有哪些?取得了哪些进展? (4)你在探索宇宙方面有哪些希望与幻想?2.做本章整体的知识结构图。(要求既要有知识点的总结,最好还有思路或方法的总结)翻开一本书,推开一扇门,同学们可以通过课外阅读领略那一片我们平时陌生的世界,推荐给大家的阅读书《时间的形状》。

自我评价等级: 小组评价等级: 教师评价等级:

八、反思性教学改进

在本主题的教学过程中,学生通过知识的演进来学习,更容易形成整体知识框架。在有关航空航天问题的真实情境引领下,让学生感知在解决生活中的实际问题时,学习知识的必要性。教学过程中从核心素养的四个维度设计活动与作业,做到全面提升学生的学科核心素养。适当地增加部分学习内容如认识太阳系、航空航天事业发展等,既能使所学的知识更完整,也能提升学生的民族自豪感。同时在教学过程中,我认为自己在语言和专业术语的表达方面还应该做到更精准。