人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 喀斯特地貌》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 喀斯特地貌》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 11:30:24 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 喀斯特地貌》教学设计

一、学习目标

1. 知识技能目标

⑴掌握喀斯特地貌的概念、形成条件及主要类型(峰林、溶洞等)。

⑵理解喀斯特地貌形成的化学过程(水的溶蚀与沉积作用)。

⑶能够结合实例分析喀斯特地貌对人类活动的影响。

2. 思想方法目标

⑴运用 “物质 - 能量 - 过程” 的分析框架,探究喀斯特地貌的形成机制。

⑵通过案例对比(桂林山水与贵州平塘 FAST 选址),培养地理推理能力。

⑶掌握 “现象观察→问题提出→资料分析→结论归纳” 的科学研究方法。

3. 素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:结合中国南方喀斯特分布,理解地理环境的差异性。

⑵综合思维:从岩石、水文、气候、人类活动等多要素分析地貌成因。

⑶地理实践力:通过模拟实验和实地考察建议,提升观察与探究能力。

⑷人地协调观:认识喀斯特地貌的生态脆弱性,树立可持续发展观念。

二、课标教材分析

1.课标要求:

⑴运用资料,描述常见地貌类型的景观特征,并说明其形成过程。

⑵结合实例,解释地貌对人类活动的影响。

2.教材内容:

⑴重点:喀斯特地貌的概念、形成条件及典型类型。

⑵难点:喀斯特地貌形成的化学过程(如 CaCO 的溶蚀与沉积)。

⑶关键:通过 FAST 选址案例,培养学生的综合分析能力。

三、学情分析

1. 知识基础

⑴学生已掌握岩石类型(如石灰岩)、外力作用(流水侵蚀)等基础知识。

⑵对 “桂林山水”“云南石林” 等景观有直观认知,但缺乏成因分析能力。

2. 能力特点

⑴具备初步的读图分析能力,但对复杂地质过程(如地下河演化)理解较浅。

⑵对 “天眼” 等科技工程感兴趣,但难以将地理原理与实际应用结合。

3. 潜在难点

⑴化学方程式的理解(如 CO +H O+CaCO →Ca (HCO ) )。

⑵喀斯特地貌的空间演化过程(如峰丛→峰林→孤峰)。

四、教学过程设计(40 分钟)

1. 情景引入(5 分钟)

教师活动:播放纪录片《中国喀斯特》片段(桂林漓江峰林、溶洞景观),展示 20 元人民币背面图案。

学生活动:观察景观特征,思考 “为什么桂林山水甲天下?”

设计意图:通过视觉冲击激发兴趣,引出喀斯特地貌主题。

2. 问题导学(5 分钟)

教师活动:提出问题链:

① 喀斯特地貌的 “独特性” 体现在哪里?

② 为什么中国南方喀斯特分布广泛?

③ 世界最大射电望远镜(FAST)为何选址贵州平塘?

学生活动:小组讨论,记录问题关键词(如 “岩石”“水”“气候”)。

设计意图:以问题驱动学习,培养批判性思维。

3. 新知探究Ⅰ:喀斯特地貌的概念与形成(10 分钟)

教师活动:

展示《徐霞客游记》对喀斯特的描述:

“泸源洞在城西北四里。新寺后山西尽,环坞而北,其中乱峰杂沓,缀以小石岫,皆削瓣骈枝,标青点翠。北环西转,而泸源之水,涌于下穴,泸源之洞,辟于层崖,有三洞焉。上洞东南向,前有亭;下洞南向,在上洞西五十步,皆在前山之南崖。后洞在后山之北冈,其上如眢井。从井北坠穴而下二十步,底界而成脊,一穴东北下而小,一穴东南下而廓。此三洞之分向也。其中所入者皆甚深,秉炬穿隘,屡起屡伏,乳柱纷错,不可穷诘焉。”

引出 “喀斯特” 词源。

② 结合动画演示,讲解喀斯特地貌的形成条件:

物质基础:可溶性岩石(石灰岩、白云岩)。

动力条件:水的溶蚀作用(化学方程式:CO +H O+CaCO →Ca (HCO ) )。

气候条件:湿润多雨(年降水量>1000mm)。

学生活动:

① 完成 “岩石溶解度对比表”(石灰岩、石膏、岩盐)。

② 模拟实验:向石灰岩滴加稀盐酸,观察气泡产生。

设计意图:通过文献、动画和实验,多角度理解喀斯特成因。

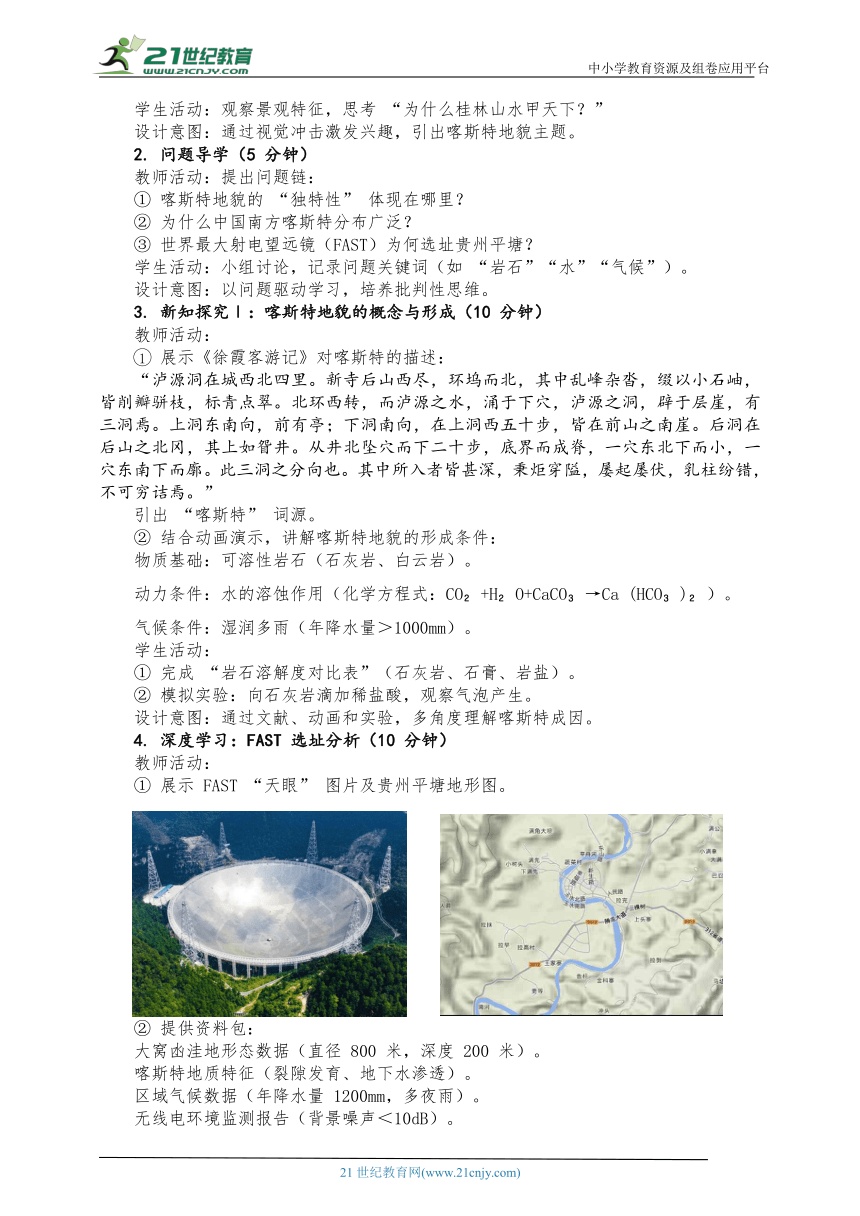

4. 深度学习:FAST 选址分析(10 分钟)

教师活动:

① 展示 FAST “天眼” 图片及贵州平塘地形图。

② 提供资料包:

大窝凼洼地形态数据(直径 800 米,深度 200 米)。

喀斯特地质特征(裂隙发育、地下水渗透)。

区域气候数据(年降水量 1200mm,多夜雨)。

无线电环境监测报告(背景噪声<10dB)。

学生活动:

① 分组讨论:从地形、地质、气候、人类活动四方面分析选址原因。

② 绘制 “FAST 选址条件思维导图”。

设计意图:通过真实案例,培养学生的综合分析能力。

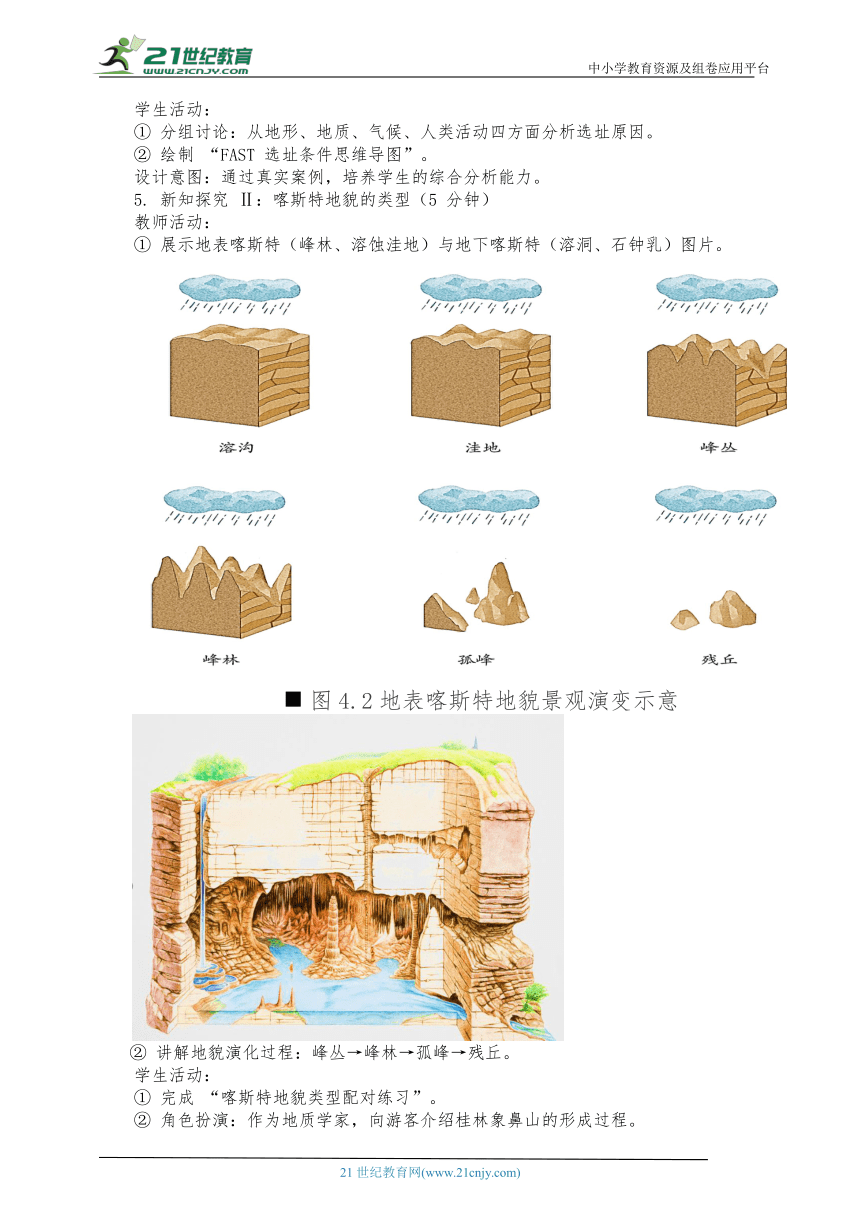

5. 新知探究 Ⅱ:喀斯特地貌的类型(5 分钟)

教师活动:

① 展示地表喀斯特(峰林、溶蚀洼地)与地下喀斯特(溶洞、石钟乳)图片。

② 讲解地貌演化过程:峰丛→峰林→孤峰→残丘。

学生活动:

① 完成 “喀斯特地貌类型配对练习”。

② 角色扮演:作为地质学家,向游客介绍桂林象鼻山的形成过程。

设计意图:通过直观图片和角色扮演,深化对地貌类型的理解。

6. 当堂应用(5 分钟)

教师活动:

① 提供 “云南石林”景观图“重庆武隆天坑”视频 。

② 提出问题:

云南石林与桂林峰林的形成条件有何异同?

武隆天坑的形成主要受哪种地质作用影响?

学生活动:独立思考,书面作答。

设计意图:检测学生对知识的迁移应用能力。

7. 归纳总结(3 分钟)

教师活动:引导学生梳理知识框架:

喀斯特地貌

⑴概念:水对可溶性岩石的溶蚀与沉积作用

⑵形成条件:岩石、水、气候、生物

⑶类型:地表(峰林、洼地)、地下(溶洞、石钟乳)

⑷人类影响:FAST选址、旅游开发、生态保护

学生活动:补充完善笔记,标注重点难点。

设计意图:构建完整的知识体系,强化记忆。

8. 拓展提升(2 分钟)

教师活动:布置研究性学习任务:

① 查阅资料,分析喀斯特地区地下水污染的治理措施。

② 设计 “喀斯特地貌研学旅行路线”,包含地质考察点和生态保护建议。

学生活动:选择感兴趣的任务,撰写 200 字报告。

设计意图:培养学生的创新思维和实践能力。

五、教学板书设计

喀斯特地貌

1.概念:可溶性岩石受流水溶蚀、沉积作用形成的地貌。

2.形成条件:

⑴岩石:石灰岩、白云岩(可溶性)。

⑵水:富含 CO 的酸性水。

⑶气候:湿润多雨(如桂林年降水量 1900mm)。

3.典型类型:

⑴地表:峰林、溶蚀洼地、落水洞。

⑵地下:溶洞、石钟乳、石笋。

4.案例应用:

FAST 选址贵州平塘:天然洼地、地质稳定、排水良好。

六、分层作业设计

1. 基础巩固(必做)

⑴绘制 “喀斯特地貌形成过程示意图”,标注关键环节。

⑵完成教材 P68 “活动题”:分析桂林山水的成因。

2. 能力提升(选做)

⑴对比中国南方喀斯特与欧洲喀斯特的差异,撰写 300 字短文。

⑵查阅《徐霞客游记》,整理其对喀斯特地貌的观察记录。

3. 实践拓展(探究)

设计 “喀斯特地貌保护倡议书”,提交至当地环保部门。

七、教学反思

1. 成功之处

⑴通过 FAST 选址案例,将抽象的地理原理与国家重大工程结合,激发了学生的学习兴趣。

⑵模拟实验(石灰岩溶蚀)和角色扮演(地质学家讲解)增强了课堂互动性。

2. 改进方向

⑴增加 “喀斯特地貌对农业的影响” 内容,完善人地关系分析。

⑵提供更多地质演化动画,帮助学生理解复杂过程(如地下河顶板坍塌)。

3. 教学建议

⑴组织学生参观本地喀斯特地貌(如溶洞),提升地理实践力。

⑵引入 GIS 技术,分析喀斯特地区的地形与水文数据。

图4.2地表喀斯特地貌景观演变示意

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 喀斯特地貌》教学设计

一、学习目标

1. 知识技能目标

⑴掌握喀斯特地貌的概念、形成条件及主要类型(峰林、溶洞等)。

⑵理解喀斯特地貌形成的化学过程(水的溶蚀与沉积作用)。

⑶能够结合实例分析喀斯特地貌对人类活动的影响。

2. 思想方法目标

⑴运用 “物质 - 能量 - 过程” 的分析框架,探究喀斯特地貌的形成机制。

⑵通过案例对比(桂林山水与贵州平塘 FAST 选址),培养地理推理能力。

⑶掌握 “现象观察→问题提出→资料分析→结论归纳” 的科学研究方法。

3. 素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:结合中国南方喀斯特分布,理解地理环境的差异性。

⑵综合思维:从岩石、水文、气候、人类活动等多要素分析地貌成因。

⑶地理实践力:通过模拟实验和实地考察建议,提升观察与探究能力。

⑷人地协调观:认识喀斯特地貌的生态脆弱性,树立可持续发展观念。

二、课标教材分析

1.课标要求:

⑴运用资料,描述常见地貌类型的景观特征,并说明其形成过程。

⑵结合实例,解释地貌对人类活动的影响。

2.教材内容:

⑴重点:喀斯特地貌的概念、形成条件及典型类型。

⑵难点:喀斯特地貌形成的化学过程(如 CaCO 的溶蚀与沉积)。

⑶关键:通过 FAST 选址案例,培养学生的综合分析能力。

三、学情分析

1. 知识基础

⑴学生已掌握岩石类型(如石灰岩)、外力作用(流水侵蚀)等基础知识。

⑵对 “桂林山水”“云南石林” 等景观有直观认知,但缺乏成因分析能力。

2. 能力特点

⑴具备初步的读图分析能力,但对复杂地质过程(如地下河演化)理解较浅。

⑵对 “天眼” 等科技工程感兴趣,但难以将地理原理与实际应用结合。

3. 潜在难点

⑴化学方程式的理解(如 CO +H O+CaCO →Ca (HCO ) )。

⑵喀斯特地貌的空间演化过程(如峰丛→峰林→孤峰)。

四、教学过程设计(40 分钟)

1. 情景引入(5 分钟)

教师活动:播放纪录片《中国喀斯特》片段(桂林漓江峰林、溶洞景观),展示 20 元人民币背面图案。

学生活动:观察景观特征,思考 “为什么桂林山水甲天下?”

设计意图:通过视觉冲击激发兴趣,引出喀斯特地貌主题。

2. 问题导学(5 分钟)

教师活动:提出问题链:

① 喀斯特地貌的 “独特性” 体现在哪里?

② 为什么中国南方喀斯特分布广泛?

③ 世界最大射电望远镜(FAST)为何选址贵州平塘?

学生活动:小组讨论,记录问题关键词(如 “岩石”“水”“气候”)。

设计意图:以问题驱动学习,培养批判性思维。

3. 新知探究Ⅰ:喀斯特地貌的概念与形成(10 分钟)

教师活动:

展示《徐霞客游记》对喀斯特的描述:

“泸源洞在城西北四里。新寺后山西尽,环坞而北,其中乱峰杂沓,缀以小石岫,皆削瓣骈枝,标青点翠。北环西转,而泸源之水,涌于下穴,泸源之洞,辟于层崖,有三洞焉。上洞东南向,前有亭;下洞南向,在上洞西五十步,皆在前山之南崖。后洞在后山之北冈,其上如眢井。从井北坠穴而下二十步,底界而成脊,一穴东北下而小,一穴东南下而廓。此三洞之分向也。其中所入者皆甚深,秉炬穿隘,屡起屡伏,乳柱纷错,不可穷诘焉。”

引出 “喀斯特” 词源。

② 结合动画演示,讲解喀斯特地貌的形成条件:

物质基础:可溶性岩石(石灰岩、白云岩)。

动力条件:水的溶蚀作用(化学方程式:CO +H O+CaCO →Ca (HCO ) )。

气候条件:湿润多雨(年降水量>1000mm)。

学生活动:

① 完成 “岩石溶解度对比表”(石灰岩、石膏、岩盐)。

② 模拟实验:向石灰岩滴加稀盐酸,观察气泡产生。

设计意图:通过文献、动画和实验,多角度理解喀斯特成因。

4. 深度学习:FAST 选址分析(10 分钟)

教师活动:

① 展示 FAST “天眼” 图片及贵州平塘地形图。

② 提供资料包:

大窝凼洼地形态数据(直径 800 米,深度 200 米)。

喀斯特地质特征(裂隙发育、地下水渗透)。

区域气候数据(年降水量 1200mm,多夜雨)。

无线电环境监测报告(背景噪声<10dB)。

学生活动:

① 分组讨论:从地形、地质、气候、人类活动四方面分析选址原因。

② 绘制 “FAST 选址条件思维导图”。

设计意图:通过真实案例,培养学生的综合分析能力。

5. 新知探究 Ⅱ:喀斯特地貌的类型(5 分钟)

教师活动:

① 展示地表喀斯特(峰林、溶蚀洼地)与地下喀斯特(溶洞、石钟乳)图片。

② 讲解地貌演化过程:峰丛→峰林→孤峰→残丘。

学生活动:

① 完成 “喀斯特地貌类型配对练习”。

② 角色扮演:作为地质学家,向游客介绍桂林象鼻山的形成过程。

设计意图:通过直观图片和角色扮演,深化对地貌类型的理解。

6. 当堂应用(5 分钟)

教师活动:

① 提供 “云南石林”景观图“重庆武隆天坑”视频 。

② 提出问题:

云南石林与桂林峰林的形成条件有何异同?

武隆天坑的形成主要受哪种地质作用影响?

学生活动:独立思考,书面作答。

设计意图:检测学生对知识的迁移应用能力。

7. 归纳总结(3 分钟)

教师活动:引导学生梳理知识框架:

喀斯特地貌

⑴概念:水对可溶性岩石的溶蚀与沉积作用

⑵形成条件:岩石、水、气候、生物

⑶类型:地表(峰林、洼地)、地下(溶洞、石钟乳)

⑷人类影响:FAST选址、旅游开发、生态保护

学生活动:补充完善笔记,标注重点难点。

设计意图:构建完整的知识体系,强化记忆。

8. 拓展提升(2 分钟)

教师活动:布置研究性学习任务:

① 查阅资料,分析喀斯特地区地下水污染的治理措施。

② 设计 “喀斯特地貌研学旅行路线”,包含地质考察点和生态保护建议。

学生活动:选择感兴趣的任务,撰写 200 字报告。

设计意图:培养学生的创新思维和实践能力。

五、教学板书设计

喀斯特地貌

1.概念:可溶性岩石受流水溶蚀、沉积作用形成的地貌。

2.形成条件:

⑴岩石:石灰岩、白云岩(可溶性)。

⑵水:富含 CO 的酸性水。

⑶气候:湿润多雨(如桂林年降水量 1900mm)。

3.典型类型:

⑴地表:峰林、溶蚀洼地、落水洞。

⑵地下:溶洞、石钟乳、石笋。

4.案例应用:

FAST 选址贵州平塘:天然洼地、地质稳定、排水良好。

六、分层作业设计

1. 基础巩固(必做)

⑴绘制 “喀斯特地貌形成过程示意图”,标注关键环节。

⑵完成教材 P68 “活动题”:分析桂林山水的成因。

2. 能力提升(选做)

⑴对比中国南方喀斯特与欧洲喀斯特的差异,撰写 300 字短文。

⑵查阅《徐霞客游记》,整理其对喀斯特地貌的观察记录。

3. 实践拓展(探究)

设计 “喀斯特地貌保护倡议书”,提交至当地环保部门。

七、教学反思

1. 成功之处

⑴通过 FAST 选址案例,将抽象的地理原理与国家重大工程结合,激发了学生的学习兴趣。

⑵模拟实验(石灰岩溶蚀)和角色扮演(地质学家讲解)增强了课堂互动性。

2. 改进方向

⑴增加 “喀斯特地貌对农业的影响” 内容,完善人地关系分析。

⑵提供更多地质演化动画,帮助学生理解复杂过程(如地下河顶板坍塌)。

3. 教学建议

⑴组织学生参观本地喀斯特地貌(如溶洞),提升地理实践力。

⑵引入 GIS 技术,分析喀斯特地区的地形与水文数据。

图4.2地表喀斯特地貌景观演变示意

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里