15《真理诞生于一百个问号之后》课件

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

15 真理诞生于一百个

问号之后

第一课时

第二课时

1.会写本课生字词语。

2.把握课文主要内容,体会课文“提出观点——论证观点——总结观点”的行文思路。

3.联系上下文,初步理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

第一课时

学习目标

这句话说得对吗?真理到底是怎样诞生的呢?让我们带着问题去学习这篇课文。

你认为什么是真理?

真理诞生于一百个问号之后

初读课文 扫清障碍

花圃 不慎 盐酸 敏感 石蕊 领域

文中几个重点词语,你能读准字音吗?

司空见惯 追根求源 无独有偶

见微知著 锲而不舍 不可思议

默读课文,圈画自己认为难理解的词句,并在小组内交流。

指看惯了就不觉得奇怪。文中是说一些现象常见就不觉得奇怪了。

对于他的无理取闹,我们早已司空见惯。

司空见惯

虽然罕见,但是不只一个,还有一个可以成对儿。文中是说这样的事不止一件。

无独有偶,最近另一家技术公司也发布了一个免费软件。

无独有偶

见到一点儿苗头就能知道它的发展趋向或问题的实质。

学习就是一个见微知著的过程。

见微知著

雕刻一件东西,一直刻下去不放手。比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。

学习要有锲而不舍的精神。

锲而不舍

搜

sōu

注意笔顺,上下部分要匀称

重难点字书写指导

左窄右宽

wèi

左右等宽,“女”要避让,不要漏写“厶”。

魏

yù

左窄右宽,斜钩要舒展,不要漏写“丿”。

域

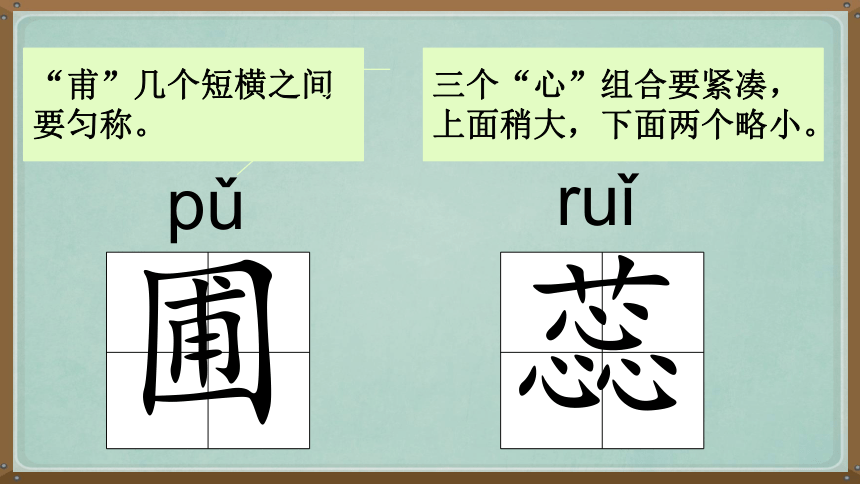

pǔ

“甫”几个短横之间要匀称。

圃

ruǐ

三个“心”组合要紧凑,上面稍大,下面两个略小。

蕊

作者在文中提出的观点是什么?

真理诞生于一百个问号之后。

整体感知

作者是如何论证这一观点的?带着问题默读课文,借助表格把你的思考结果呈现出来。

现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例1

溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红

紫罗兰中的什么物质遇到盐酸会变红?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?

进行了许多实验

大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中石蕊最明显

(紫罗兰的变色)

现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例2

地图上南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分互相吻合;从海岸线的情形看,所有大陆都能较好地吻合

这是一种巧合吗?

阅读了大量的相关文献,同时搜集古生物学方面的证据;注意到蚯蚓的分布

“大陆漂移学说”

(蚯蚓的分布)

现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例3

儿子在睡觉的时候,眼珠忽然转动起来

为什么睡觉时眼珠会转动?这会不会与做梦有关?会是什么关系呢?

进行了反复的观察实验

睡眠中眼珠快速转动时,人的脑电波也会发生较大的变化,这是人最容易做梦的阶段

(睡觉时眼珠的转动)

得出的结论

只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。

作者是按照什么思路来写这篇文章的

提出观点

论证观点

总结观点

一、把词语补充完整。

司( )( )惯 无独( )( )

见( )知( ) ( )而不( )

不可( )( )

空

见

有

偶

微

著

议

思

锲

舍

课堂演练

第二课时

上一节课我们知道,为了证明“真理诞生于一百个问号之后”这个观点,课文具体写了三个事例,这节课我们就来看看每个事例是按照怎样的顺序来介绍的。

1.通过品读三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的。

2.体会科学家不断探索的科学精神,理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,并说出它给人的启示。

3.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。

学习目标

默读第3自然段,想一想这个事例中的“?”是什么?由此发现的“真理”是什么?这个事例是按照怎样的顺序来介绍的?

互动课堂

事例1:紫罗兰的变色

溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。这是为什么呢?

?

他认为,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。

真理

先写了波义耳发现溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红了,再写他产生了一连串的疑问,之后写他进行了许多实验,最后写他发现了大部分花草受到酸或碱的影响都会改变颜色,并利用这一特点制成了石蕊试纸。

从细微的、司空见惯的现象中发现问题

提出问题

实验探究

取得成果

为什么波义耳能有这个科学发现呢?请你抓住关键词句读一读,把感悟批注在书上。

波义耳立即敏感地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。

善于观察

挖掘问题

反复实验

◇ 从发现现象到最后成功发明石蕊试纸是一蹴而就的吗?这中间波义耳是怎么做的?

请你思考下面的问题,然后梳理出波义耳发明石蕊试纸的过程。

◇ 实验室里那么多人,为什么只有波义耳发现了这个现象?

◇ 波义耳的这一连串问题之间有关联吗?

默读第4、5自然段,说一说:这两个事例分别是按什么顺序写的?这两个事例中的主人公是怎样发现“真理”的?

事例2:蚯蚓的分布

事例3:睡觉时眼珠的转动

按照第一个事例的学习方法,对照表格小组完成。

人物 “?” 从“?”到“!”的过程 “!”

魏格纳

阿瑟林斯基

美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有这种蚯蚓,为什么美国西海岸却没有这种蚯蚓

蚯蚓的这种分布情况正说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来裂开了,分为两个洲。

引起了注意

眼珠转动会不会与做梦有关呢?会是什么关系呢?

以儿子、二十名成年人为实验对象,进行了反复的观察实验

睡眠中眼珠快速转动时,是人最容易做梦的阶段。

这三个事例的叙述顺序有没有共同之处?

从细微的、司空见惯的现象中发现问题

不断发问

不断解决问题

追根求源,找到真理

(课后第二题)

最平常的小事

这三位科学家一开始发现的现象有什么特点呢?

请用书上的一个词语来形容。

司空见惯

不足为奇 见怪不惊 不乏先例

层出不穷 熟视无睹 屡见不鲜

词语积累(和“司空见惯”意思相近的词语)

说一说:这三个事例中的主人公都有哪些共同点?

善于发问

见微知著

锲而不舍

不断探索

善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

综观三个事例,三位科学家能取得成果是因为什么呢?用文中的一句话来概括。

默读第6、7自然段,这两个自然段与事例和观点之间有什么关系?

对全文的总结,并且进一步告诉我们应当怎样做。

只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。

这种“偶然的机遇”只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。

读下面两句话,结合课文内容,你能说说“真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义吗?

“真理诞生于一百个问号之后”的含义:

只要善于观察, 不断发问, 不断解决疑问, 锲而不舍地追根求源, 就有可能在现实生活中发现真理。

学完这篇课文,你受到了怎样的启发?

科学并不神秘,也不遥远,关键在于“知微见著”,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。

小练笔:仿照课文的写法,选择下面任一观点用具体的事例来说明。

有志者事竟成

玩也能玩出名堂

清代小说家蒲松龄写下励志自勉联:“有志者事竟成,破釜沉舟百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆三千越甲可吞吴。”开始时是刻在铜尺之上,后悬置于书屋聊斋书房。终于,他凭着自己的雄心壮志,不懈努力,以一部《聊斋志异》名垂青史,成就一番大事。

示例:有志者事竟成

春秋时期,吴越相争,吴胜越败,越王勾践沦为阶下囚。但他不甘屈服,立志复仇,最后终于打败了吴国,留下了“卧薪尝胆”的千古美谈。

著名数学家华罗庚小时候面对“没有数学头脑”的斥责而确立志向,虽然连初中毕业文凭都没有,但最终成为数学领域的巨人……

古今中外诸多的政治家、科学家,都以其自身的行动证明了“有志者事竟成”这句话的正确性。

提出观点:真理诞生于一百个问号之后

发现问题

运用事例证明观点

总结观点

真理诞生于一百个问号之后

实验探究

提出问题

见微知著

善于发问

锲而不舍

不断探索

结构梳理

取得成果

你能想出其他例子来说明本文的观点吗?

示例:牛顿看到苹果落地,由此展开思考,创立了“万有引力”定律。

15 真理诞生于一百个

问号之后

第一课时

第二课时

1.会写本课生字词语。

2.把握课文主要内容,体会课文“提出观点——论证观点——总结观点”的行文思路。

3.联系上下文,初步理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

第一课时

学习目标

这句话说得对吗?真理到底是怎样诞生的呢?让我们带着问题去学习这篇课文。

你认为什么是真理?

真理诞生于一百个问号之后

初读课文 扫清障碍

花圃 不慎 盐酸 敏感 石蕊 领域

文中几个重点词语,你能读准字音吗?

司空见惯 追根求源 无独有偶

见微知著 锲而不舍 不可思议

默读课文,圈画自己认为难理解的词句,并在小组内交流。

指看惯了就不觉得奇怪。文中是说一些现象常见就不觉得奇怪了。

对于他的无理取闹,我们早已司空见惯。

司空见惯

虽然罕见,但是不只一个,还有一个可以成对儿。文中是说这样的事不止一件。

无独有偶,最近另一家技术公司也发布了一个免费软件。

无独有偶

见到一点儿苗头就能知道它的发展趋向或问题的实质。

学习就是一个见微知著的过程。

见微知著

雕刻一件东西,一直刻下去不放手。比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。

学习要有锲而不舍的精神。

锲而不舍

搜

sōu

注意笔顺,上下部分要匀称

重难点字书写指导

左窄右宽

wèi

左右等宽,“女”要避让,不要漏写“厶”。

魏

yù

左窄右宽,斜钩要舒展,不要漏写“丿”。

域

pǔ

“甫”几个短横之间要匀称。

圃

ruǐ

三个“心”组合要紧凑,上面稍大,下面两个略小。

蕊

作者在文中提出的观点是什么?

真理诞生于一百个问号之后。

整体感知

作者是如何论证这一观点的?带着问题默读课文,借助表格把你的思考结果呈现出来。

现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例1

溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红

紫罗兰中的什么物质遇到盐酸会变红?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?

进行了许多实验

大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中石蕊最明显

(紫罗兰的变色)

现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例2

地图上南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分互相吻合;从海岸线的情形看,所有大陆都能较好地吻合

这是一种巧合吗?

阅读了大量的相关文献,同时搜集古生物学方面的证据;注意到蚯蚓的分布

“大陆漂移学说”

(蚯蚓的分布)

现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例3

儿子在睡觉的时候,眼珠忽然转动起来

为什么睡觉时眼珠会转动?这会不会与做梦有关?会是什么关系呢?

进行了反复的观察实验

睡眠中眼珠快速转动时,人的脑电波也会发生较大的变化,这是人最容易做梦的阶段

(睡觉时眼珠的转动)

得出的结论

只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。

作者是按照什么思路来写这篇文章的

提出观点

论证观点

总结观点

一、把词语补充完整。

司( )( )惯 无独( )( )

见( )知( ) ( )而不( )

不可( )( )

空

见

有

偶

微

著

议

思

锲

舍

课堂演练

第二课时

上一节课我们知道,为了证明“真理诞生于一百个问号之后”这个观点,课文具体写了三个事例,这节课我们就来看看每个事例是按照怎样的顺序来介绍的。

1.通过品读三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的。

2.体会科学家不断探索的科学精神,理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,并说出它给人的启示。

3.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。

学习目标

默读第3自然段,想一想这个事例中的“?”是什么?由此发现的“真理”是什么?这个事例是按照怎样的顺序来介绍的?

互动课堂

事例1:紫罗兰的变色

溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。这是为什么呢?

?

他认为,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。

真理

先写了波义耳发现溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红了,再写他产生了一连串的疑问,之后写他进行了许多实验,最后写他发现了大部分花草受到酸或碱的影响都会改变颜色,并利用这一特点制成了石蕊试纸。

从细微的、司空见惯的现象中发现问题

提出问题

实验探究

取得成果

为什么波义耳能有这个科学发现呢?请你抓住关键词句读一读,把感悟批注在书上。

波义耳立即敏感地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。

善于观察

挖掘问题

反复实验

◇ 从发现现象到最后成功发明石蕊试纸是一蹴而就的吗?这中间波义耳是怎么做的?

请你思考下面的问题,然后梳理出波义耳发明石蕊试纸的过程。

◇ 实验室里那么多人,为什么只有波义耳发现了这个现象?

◇ 波义耳的这一连串问题之间有关联吗?

默读第4、5自然段,说一说:这两个事例分别是按什么顺序写的?这两个事例中的主人公是怎样发现“真理”的?

事例2:蚯蚓的分布

事例3:睡觉时眼珠的转动

按照第一个事例的学习方法,对照表格小组完成。

人物 “?” 从“?”到“!”的过程 “!”

魏格纳

阿瑟林斯基

美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有这种蚯蚓,为什么美国西海岸却没有这种蚯蚓

蚯蚓的这种分布情况正说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来裂开了,分为两个洲。

引起了注意

眼珠转动会不会与做梦有关呢?会是什么关系呢?

以儿子、二十名成年人为实验对象,进行了反复的观察实验

睡眠中眼珠快速转动时,是人最容易做梦的阶段。

这三个事例的叙述顺序有没有共同之处?

从细微的、司空见惯的现象中发现问题

不断发问

不断解决问题

追根求源,找到真理

(课后第二题)

最平常的小事

这三位科学家一开始发现的现象有什么特点呢?

请用书上的一个词语来形容。

司空见惯

不足为奇 见怪不惊 不乏先例

层出不穷 熟视无睹 屡见不鲜

词语积累(和“司空见惯”意思相近的词语)

说一说:这三个事例中的主人公都有哪些共同点?

善于发问

见微知著

锲而不舍

不断探索

善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

综观三个事例,三位科学家能取得成果是因为什么呢?用文中的一句话来概括。

默读第6、7自然段,这两个自然段与事例和观点之间有什么关系?

对全文的总结,并且进一步告诉我们应当怎样做。

只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。

这种“偶然的机遇”只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。

读下面两句话,结合课文内容,你能说说“真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义吗?

“真理诞生于一百个问号之后”的含义:

只要善于观察, 不断发问, 不断解决疑问, 锲而不舍地追根求源, 就有可能在现实生活中发现真理。

学完这篇课文,你受到了怎样的启发?

科学并不神秘,也不遥远,关键在于“知微见著”,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。

小练笔:仿照课文的写法,选择下面任一观点用具体的事例来说明。

有志者事竟成

玩也能玩出名堂

清代小说家蒲松龄写下励志自勉联:“有志者事竟成,破釜沉舟百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆三千越甲可吞吴。”开始时是刻在铜尺之上,后悬置于书屋聊斋书房。终于,他凭着自己的雄心壮志,不懈努力,以一部《聊斋志异》名垂青史,成就一番大事。

示例:有志者事竟成

春秋时期,吴越相争,吴胜越败,越王勾践沦为阶下囚。但他不甘屈服,立志复仇,最后终于打败了吴国,留下了“卧薪尝胆”的千古美谈。

著名数学家华罗庚小时候面对“没有数学头脑”的斥责而确立志向,虽然连初中毕业文凭都没有,但最终成为数学领域的巨人……

古今中外诸多的政治家、科学家,都以其自身的行动证明了“有志者事竟成”这句话的正确性。

提出观点:真理诞生于一百个问号之后

发现问题

运用事例证明观点

总结观点

真理诞生于一百个问号之后

实验探究

提出问题

见微知著

善于发问

锲而不舍

不断探索

结构梳理

取得成果

你能想出其他例子来说明本文的观点吗?

示例:牛顿看到苹果落地,由此展开思考,创立了“万有引力”定律。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐