七年级历史下册新部编版第三单元《明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展》 单元练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级历史下册新部编版第三单元《明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展》 单元练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-29 16:21:41 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史下册新部编版第三单元《明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展》

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

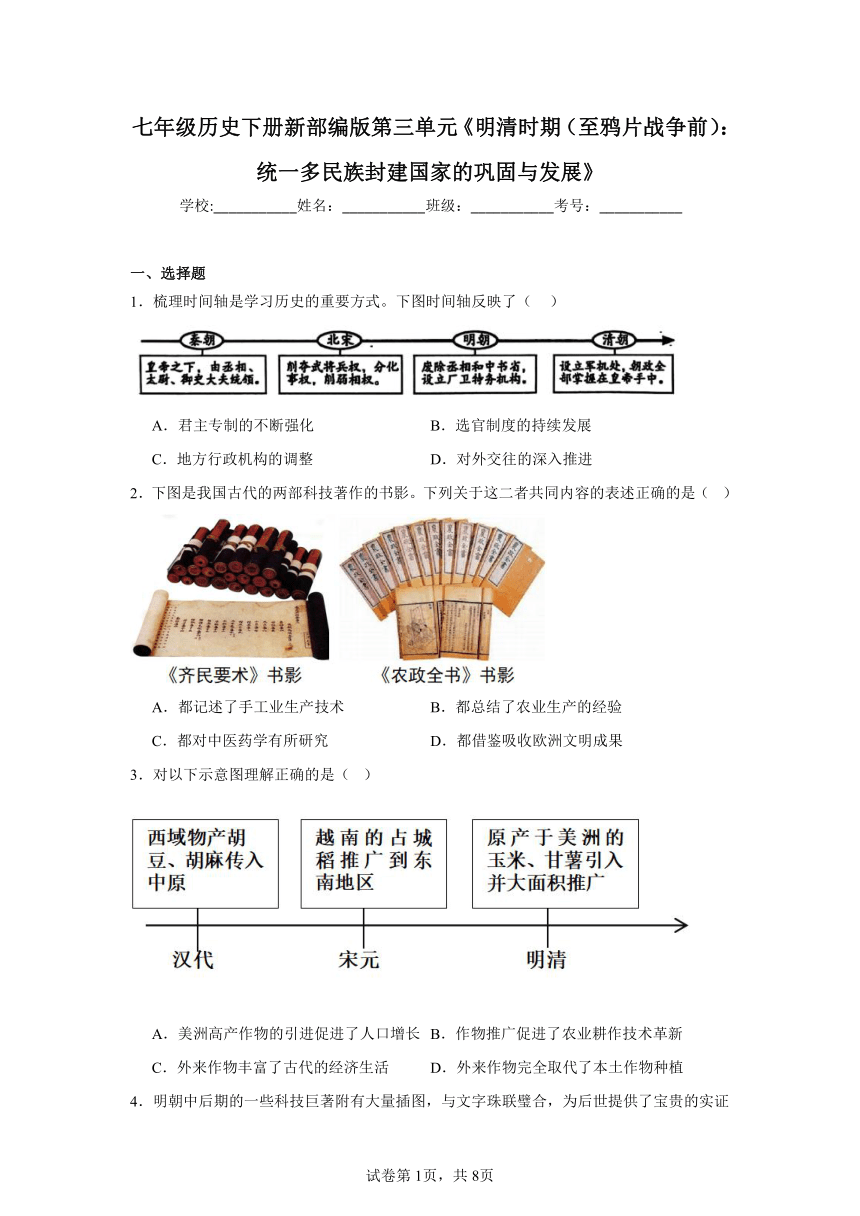

1.梳理时间轴是学习历史的重要方式。下图时间轴反映了( )

A.君主专制的不断强化 B.选官制度的持续发展

C.地方行政机构的调整 D.对外交往的深入推进

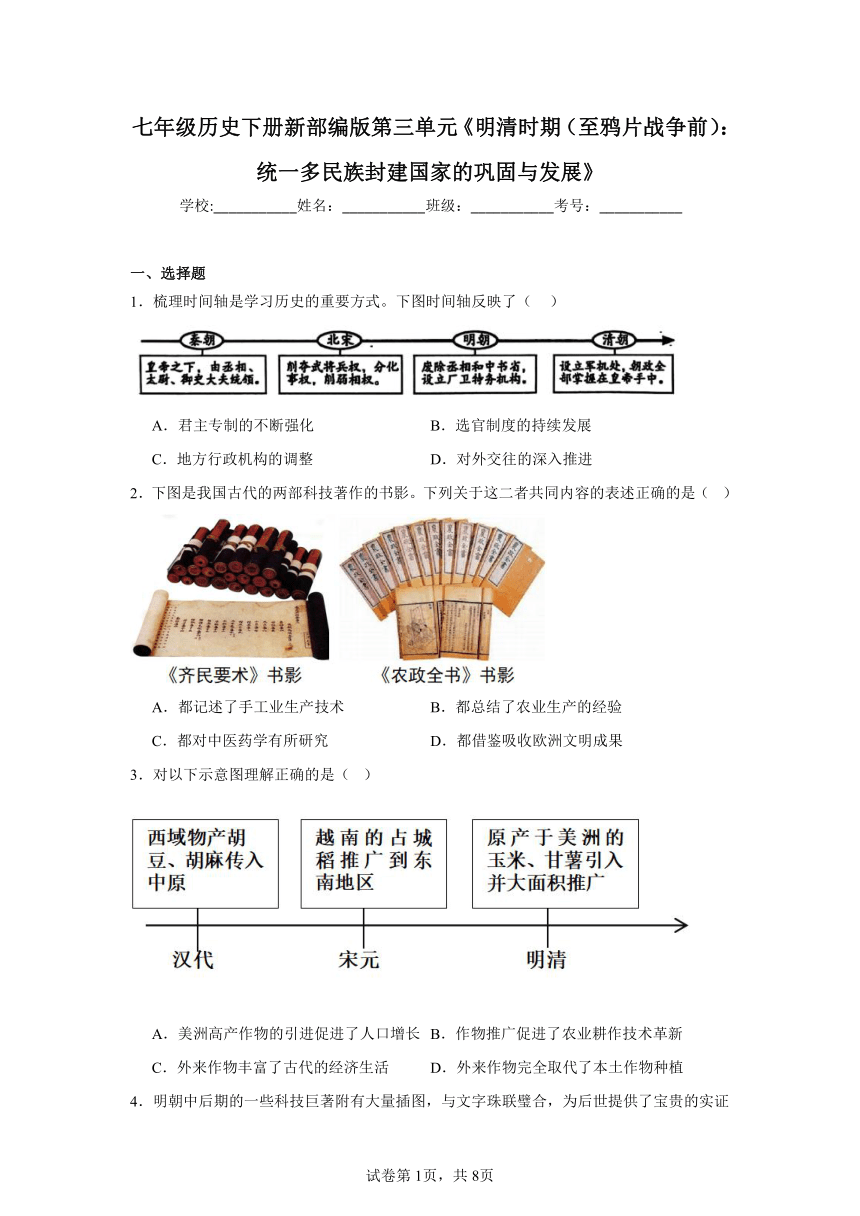

2.下图是我国古代的两部科技著作的书影。下列关于这二者共同内容的表述正确的是( )

A.都记述了手工业生产技术 B.都总结了农业生产的经验

C.都对中医药学有所研究 D.都借鉴吸收欧洲文明成果

3.对以下示意图理解正确的是( )

A.美洲高产作物的引进促进了人口增长 B.作物推广促进了农业耕作技术革新

C.外来作物丰富了古代的经济生活 D.外来作物完全取代了本土作物种植

4.明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,与文字珠联璧合,为后世提供了宝贵的实证性资料。下面这些插图最有可能出自( )

农作物加工图 陶瓷制作图 煤炭采掘图

A.《天工开物》 B.《农政全书》 C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

5.朱元璋建立明朝后,逐步统一全国。为巩固统治,他推行了一系列强化皇权的措施。下列属于他强化皇权的措施有( )

①废除丞相制度和中书省,提升六部职权 ②罢黜百家,尊崇儒术

③设立“三司”,分封诸子为王,驻守各地 ④设立军机处,大兴“文字狱”

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.康熙六十一年,全国耕地数为8.51亿余亩,与明代耕地面积的峰值7.84亿亩相比,高出6千余万亩。雍正朝耕地继续增加,至乾隆末期,已达10.5亿亩。上述现象的出现主要是由于( )

A.专制主义进一步加强 B.闭关锁国政策实施

C.《尼布楚条约》订立 D.统治者的大力推动

7.《明史纪事》中记载:“永乐三年……海军三万七千余人,由苏州刘家港……达占城,以次遍历西洋诸国……而诸番利中国货物,经营互市,往来不绝。”材料中所提及的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.戚继光抗倭 C.鉴真东渡日本 D.郑和七下西洋

8.明清时期的商帮成员常以合伙经营的方式,订立规章,共同协商货物价格,有时也会借调资金,保护同乡商人的利益。这主要反映明清时期商帮( )

A.以家族血缘关系为基础 B.具有强烈的排外性

C.注重内部合作与互助 D.通过垄断市场获取利润

9.传统中国王朝中,皇帝主掌礼仪象征帝国理念,宰相统领百官处理具体政务。明太祖朱元璋却废除了宰相制度,规定六部直接听命于皇帝。这一变革的根本目的是( )

A.提高六部执行政务的效率 B.消除对皇权的潜在威胁

C.避免外戚与宦官干预朝政 D.皇权与相权的共治到分治

10.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星楼胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻。反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋( )

A.增加政府财政收入 B.促成明朝调整对外政策

C.推动中国社会转型 D.增进对亚非国家的了解

11.古代中外文化交流中,汉语词汇不断丰富。“上帝、圣经、地球、平面、平行线、子午线、番薯(甘薯)、包谷(玉米)…”这些词汇最早出现在中国的时间应该是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.清朝 D.明朝

12.某同学在复习时制作了以下示意图。据此推知,他复习的主题是( )

A.君权和相权的斗争 B.君主专制和中央集权制度的演进

C.大一统局面的实现 D.封建君主专制和自然经济的衰败

13.戚继光在《韬钤深处》中写道:“封侯非我意,但愿海波平。”郑成功在《复台》中写道:“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。田横尚有三千客,茹苦间关不忍离。”诗中“海波平”“逐荷夷”的壮举( )

A.加强了对西藏的有效管理 B.维护了国家的主权和民族利益

C.巩固了明政权的统治秩序 D.抗击了当时世界头号殖民帝国

14.《郑和航海图》全图以南京为起点,远及东非,涵盖亚、非两大洲,收录地名500多个,中亚非诸国地名约300个。这表明( )

A.明朝的军事力量远超亚非各国 B.郑和船队的航海范围极为广泛

C.《郑和航海图》绘制成本高昂 D.郑和下西洋带来亚非物种交流

15.文物为我们展示了一个无可否认的事实,即在各个历史时期,西藏的文化和文明都与祖国内地有着千丝万缕的联系,西藏历史是由各民族共同书写的。以下文物可以证明( )

七世达赖金印 驻藏大臣令牌 金奔巴瓶

A.清朝政府只掌管了西藏地方军务 B.达赖活佛转世灵童可以不经清廷批准

C.驻藏大臣全权管理西藏政教事务 D.清朝加强对西藏地区的管辖

16.李细珠在《从东亚海域到东南海疆——明清之际台湾战略地位的演化》一文中指出:明清易代之际,台湾的战略地位从东亚海域国际商贸转运站转变为中国东南海疆的藩篱,而郑成功驱荷复台正是这个历史性转变的起点。据此可知,作者意在强调郑成功收复台湾( )

A.加速了台湾地区的开发 B.促进了民族交融

C.维护了东南沿海的安全 D.扭转了东亚格局

二、材料题

17.大一统是一个复杂而丰富的主题,它不仅仅是疆土的统一,更是政治、经济、文化和社会的全面融合与发展。阅读材料,回答问题。

材料一 自秦朝起,中国形成了一个以汉族为主体的统一的大国……比起秦以前的封建时代来,显然是进入了新的时代,他和他的统治机构,显然比前一时代的封建国家起着较多的作用……

——范文澜、蔡美彪《中国通史》

(1)依据材料一和所学知识,说说自秦朝起中国进入了一个怎样的“新的时代”?

材料二 如下图所示

(2)依据材料二,概括中国古代货币演变的特点。

材料三 隋唐时期重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

(3)结合所学知识,指出唐朝在制度和文化方面取得了哪些“突破性进展”?

材料四 较之于历代,清朝对边疆地区的治理政策最为积极,特别是西北战事结束后,清朝对边疆的治理思路发生了明显的转变,……派遣官员,驻扎军队,整顿地方,积极主动治理边疆,更为有力的治边政策,使边疆出现了持续稳定、统一的政治局面。

——摘编自保尔《谈清朝边疆治理》

(4)依据材料四并结合所学知识,以西藏为例列举清朝治边政策“最为积极”的具体措施,并概括清朝对中国边疆治理的重要意义。

18.中华优秀传统文化是中华民族的根和魂。阅读材料,回答问题。

【科技惠泽天下】

材料一

(1)材料一是我国古代两项重大科技成就,结合所学知识,指出图1成就的改进者及图2成就的发明者。谈谈这两项成就对世界的共同影响。

【诗词再现历史】

材料二 金榜高悬姓字真,分明折得一枝春。蓬瀛乍接神仙侣,江海回思耕钓人。九万抟扶排羽翼,十年辛苦涉风尘。升平时节逢公道,不觉龙门是险津。

——(唐)袁皓《及第后作》

材料三 何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋!

——辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》

(2)材料二中哪一制度的确立让诗人实现“十年辛苦涉风尘”到“金榜高悬姓字真”的跨越?材料三中,辛弃疾在词中使用的“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋!”这些典故在我国哪部古代小说中得以再现?

【中医福泽万世】

材料四 华佗对他的学生吴普说:“人体欲得劳动,但不当使极耳,动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生,譬犹户枢,终不朽也。”他模仿动物的活动姿态,创编了一套体操。吴普长期坚持,“年九十余,耳目聪明,齿牙完坚”。

——摘编自统编版义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(3)结合所学知识,指出这套体操名称。与华佗同时代,发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病的名医是谁?写出他的一部医学著作。

19.阅读下列材料

材料一

南京的江南贡院,是中国古代规模最大、影响最广的科举考场。明清两朝,全国半数官员都出自江南贡院。江南省是清朝初期的一个行政区划,大概涵盖了今天的安徽、江苏、上海以及江西和浙江的小部分。后来因为江南省实在太大太富,顺治十八年(1661)其行政机构江南布政使司被拆分为江南左布政使司、江南右布政使司,康熙五年(1666)改称安徽布政使司和江苏布政使司,所辖区域俗称安徽省、江苏省。但乡试依旧为“江南乡试”,所以在这个行政区划内的考生都属于一个考区。

——张玮《历史的温度6:站在十字路口》

材料二 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1)江南贡院在明清时期地位显著,结合材料一回答,这一时期中国科举考试制度呈现怎样的发展趋势?从江南省的行政区划变迁,分析中央集权在地方管理上的体现。

(2)依据材料二,概括科举制度能长期存在的原因。结合所学知识回答,这种“机会均等”的机制对普通百姓家庭产生了哪些积极与消极影响?

20.材料一 自汉代以来,新疆地区(古称西域)与中原政权的关系经历了多次变迁。汉武帝时期,张骞出使西域,开辟了著名的“丝绸之路”,加强了中原与西域的经济、文化交流。此后,汉朝设立西域都护府,标志着新疆地区正式纳入中原政权的管辖范围。

材料二 唐朝时期,中央政府进一步加强了对西域的控制,设立了安西都护府和北庭都护府,管理西域事务。唐朝与西域各国保持了密切的往来,丝绸之路的繁荣达到了顶峰。

材料三 元朝政府设立了行省制度,直接管理新疆地区。明朝时期,由于国力衰退,中央政府对新疆的控制有所减弱,但依然保持了与西域的联系。

材料四 清朝乾隆年间,清军平定准噶尔叛乱,设立了伊犁将军府,全面管理新疆事务。清朝还通过屯田、移民等措施,加强了新疆与内地的联系。

(1)根据材料一,答出汉代加强了中原与新疆地区联系的重要历史事件。

(2)根据材料三,归纳元朝和明朝时期中央政府对新疆地区管辖特点的不同之处。

(3)综合上述材料,概括影响新疆地区与中央政权关系密切与否的主要因素。

21.中华优秀传统文化是解读历史的密码。阅读材料,回答问题。

材料一 商代晚期,种植业和畜牧业已很发达,甲骨文中可见“畜”“牧”二字。……手工业有了长足的发展,特别是青铜冶炼和铸造技术已非常先进。甲骨文的“铸”字,就像手持装有滚烫铜水的容器,将铜水浇注到下方的模范之中。

——张怿文《读“甲骨日记”探商代文明》

(1)依据材料一,概括商代晚期经济发展的表现。结合所学,从技术层面简析甲骨文“铸”字蕴含的历史信息。

材料二 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——教育部组织编写义务教育教科书语文九年级上册苏轼《定风波》

(2)依据材料二,提炼苏轼《定风波》蕴含的人生智慧。结合所学,简述苏轼对词这种文学形式的发展所做出的突出贡献。

材料三 中国古代科学技术的发展历经春秋战国直到宋朝臻至鼎盛,明清进入沉淀阶段……其中最著名的就属于四大科技图书——《天工开物》《徐霞客游记》《农政全书》《本草纲目》。……明代国子学的学习内容有《四书》《五经》《御制大诰》《大明律令》等书,官学之外,中国私塾里的启蒙教材仍然是《三字经》《百家姓》等,较少有数学、天文等科学知识。

——马月飞《明代四大科技图书的西渐传播命运及原因》

(3)结合所学,分别写出《天工开物》《农政全书》《本草纲目》的作者。依据材料三,概括明代科技发展的特点。

22.【古代经济】

材料一 汉武帝的文治武功一方面依赖西汉前期的财富积累,另一方面依赖其财政改革。其改革核心即以国家力量调控经济运行,保障“外攘夷狄”的军需费用。打击豪强地主、工商业者哄抬物价、囤积居奇、兼并农民土地的行为,从而稳定农业生产和农民生活,创造了大一统帝国的辉煌。

——摘自臧知非《汉武帝财政改革与中央集权的强化》

材料二 宋代中国不仅欢迎外商来华且鼓励本国民众出海贸易,与亚洲海洋各国形成了南海贸易体系。对南宋沉船“南海1号”的发掘,共出土近18万件瓷器、丝绸等商品,这些商品海外诸国不能生产或质量远逊中国。宋代海船普遍应用了水密隔舱、多层舷板及导航技术,增强了安全性。各国皆乐于与中国开展贸易。

——摘编自黄纯艳《宋代中国为何展现“海洋大国”气象》

材料三 清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国市场组成的商业网。一些农村地区发展成为工商业市镇,成为地区贸易网络中心。同时,长途贸易和大宗贸易活动异常活跃,拥有雄厚商业资本的商帮,在全国进行商业活动。到乾隆时晋商又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

——摘编自义务教育教科书中国历史《七年级下册》

(1)根据材料一,指出汉武帝财政改革的核心并概述其改革的意义。

(2)据材料二并结合所学,分析宋代“各国皆乐于与中国开展贸易”的原因。

(3)根据材料三,概括清朝前期商业发展的特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《七年级历史下册新部编版第三单元《明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展》》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C A A D D C B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D B B B D C

17.(1)秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家;秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;秦朝以后中国形成了一个以汉族为主体的统一的大国。

(2)特点:币制混乱向统一货币演变;地方铸币向中央铸币演变;金属货币向纸币演变。

(3)制度:进一步完善和发展科举制、三省六部制;文化:唐诗繁荣。

(4)措施:册封班禅和达赖、设置驻藏大臣、确立金瓶掣签制度等。

意义:清政府对边疆的有效治理,巩固和发展了统一多民族国家,使边疆保持了持续稳定,使国家保持了统一。

18.(1)改进者:蔡伦。发明者:毕昇。影响:促进文化的传播和发展。

(2)制度:科举制。小说:《三国演义》。

(3)名称:五禽戏。名医:张仲景。著作:《伤寒杂病论》。

19.(1)趋势:区域集中化:材料一提及江南贡院成为全国半数官员的来源地,说明明清时期科举考试呈现向经济文化发达地区(如江南)集中的趋势。特点:分而治之,通过行政分割加强中央对富庶地区的控制;强化垂直管理,拆分后保留“江南乡试”的统一考区,既维护科举制度的权威性,又避免地方行政变动干扰中央主导的人才选拔,体现中央权力对地方事务的渗透。

(2)长期存在的原因:科举制度为社会底层知识分子提供了持续流动的可能并将其制度化;“机会均等”的机制,激励了个人的奋斗精神。积极影响:为普通百姓家庭子弟提供了入仕机会,改变家族命运,激发了普通百姓家庭子弟的学习积极性,促进教育发展。消极影响:导致部分家庭过度重视科举,忽视其他技能培养;考试内容局限于儒家经典,束缚了子弟的思想,限制了知识的多元化发展。

20.(1)历史事件:张骞出使西域和设立西域都护府。

(2)不同之处:元朝时期中央政府设立了行省制度,直接管理新疆地区;明朝时中央政府对新疆的控制有所减弱。

(3)主要因素:中央政权的国力强弱;边疆政策的调整;经济文化交流的需求;军事力量的对比等。

21.(1)表现:种植业和畜牧业发达,手工业有所发展,青铜冶炼和制造业非常先进。

历史信息:体现了青铜器冶炼铸造工艺的先进。

(2)人生智慧:对人生豁达,享受当下,从容前行,坚守本心的人生智慧。

突出贡献:改进词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调。

(3)作者:《天工开物》宋应星;《农政全书》徐光启;《本草纲目》李时珍。

特点:多为总结性科技著作、对中国传统科技进行了总结、在总结传统科技基础上有发展和创新、明代科技实用性强、明代科技综合性强等。

22.(1)核心:以国家力量调控经济运行。意义:保障了对外军需费用;促进了农业发展(促进经济的发展);为大一统帝国的建立奠定了基础。

(2)原因:政府鼓励对外贸易;中国商品质量高;宋代造船业发达;指南针运用于航海,安全性强。

(3)特点:商业发达,商品贸易繁荣;形成了区域性和全国性组成的商业网;工商业市镇兴起;商帮崛起;货币流通快。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.梳理时间轴是学习历史的重要方式。下图时间轴反映了( )

A.君主专制的不断强化 B.选官制度的持续发展

C.地方行政机构的调整 D.对外交往的深入推进

2.下图是我国古代的两部科技著作的书影。下列关于这二者共同内容的表述正确的是( )

A.都记述了手工业生产技术 B.都总结了农业生产的经验

C.都对中医药学有所研究 D.都借鉴吸收欧洲文明成果

3.对以下示意图理解正确的是( )

A.美洲高产作物的引进促进了人口增长 B.作物推广促进了农业耕作技术革新

C.外来作物丰富了古代的经济生活 D.外来作物完全取代了本土作物种植

4.明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,与文字珠联璧合,为后世提供了宝贵的实证性资料。下面这些插图最有可能出自( )

农作物加工图 陶瓷制作图 煤炭采掘图

A.《天工开物》 B.《农政全书》 C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

5.朱元璋建立明朝后,逐步统一全国。为巩固统治,他推行了一系列强化皇权的措施。下列属于他强化皇权的措施有( )

①废除丞相制度和中书省,提升六部职权 ②罢黜百家,尊崇儒术

③设立“三司”,分封诸子为王,驻守各地 ④设立军机处,大兴“文字狱”

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.康熙六十一年,全国耕地数为8.51亿余亩,与明代耕地面积的峰值7.84亿亩相比,高出6千余万亩。雍正朝耕地继续增加,至乾隆末期,已达10.5亿亩。上述现象的出现主要是由于( )

A.专制主义进一步加强 B.闭关锁国政策实施

C.《尼布楚条约》订立 D.统治者的大力推动

7.《明史纪事》中记载:“永乐三年……海军三万七千余人,由苏州刘家港……达占城,以次遍历西洋诸国……而诸番利中国货物,经营互市,往来不绝。”材料中所提及的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.戚继光抗倭 C.鉴真东渡日本 D.郑和七下西洋

8.明清时期的商帮成员常以合伙经营的方式,订立规章,共同协商货物价格,有时也会借调资金,保护同乡商人的利益。这主要反映明清时期商帮( )

A.以家族血缘关系为基础 B.具有强烈的排外性

C.注重内部合作与互助 D.通过垄断市场获取利润

9.传统中国王朝中,皇帝主掌礼仪象征帝国理念,宰相统领百官处理具体政务。明太祖朱元璋却废除了宰相制度,规定六部直接听命于皇帝。这一变革的根本目的是( )

A.提高六部执行政务的效率 B.消除对皇权的潜在威胁

C.避免外戚与宦官干预朝政 D.皇权与相权的共治到分治

10.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星楼胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻。反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋( )

A.增加政府财政收入 B.促成明朝调整对外政策

C.推动中国社会转型 D.增进对亚非国家的了解

11.古代中外文化交流中,汉语词汇不断丰富。“上帝、圣经、地球、平面、平行线、子午线、番薯(甘薯)、包谷(玉米)…”这些词汇最早出现在中国的时间应该是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.清朝 D.明朝

12.某同学在复习时制作了以下示意图。据此推知,他复习的主题是( )

A.君权和相权的斗争 B.君主专制和中央集权制度的演进

C.大一统局面的实现 D.封建君主专制和自然经济的衰败

13.戚继光在《韬钤深处》中写道:“封侯非我意,但愿海波平。”郑成功在《复台》中写道:“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。田横尚有三千客,茹苦间关不忍离。”诗中“海波平”“逐荷夷”的壮举( )

A.加强了对西藏的有效管理 B.维护了国家的主权和民族利益

C.巩固了明政权的统治秩序 D.抗击了当时世界头号殖民帝国

14.《郑和航海图》全图以南京为起点,远及东非,涵盖亚、非两大洲,收录地名500多个,中亚非诸国地名约300个。这表明( )

A.明朝的军事力量远超亚非各国 B.郑和船队的航海范围极为广泛

C.《郑和航海图》绘制成本高昂 D.郑和下西洋带来亚非物种交流

15.文物为我们展示了一个无可否认的事实,即在各个历史时期,西藏的文化和文明都与祖国内地有着千丝万缕的联系,西藏历史是由各民族共同书写的。以下文物可以证明( )

七世达赖金印 驻藏大臣令牌 金奔巴瓶

A.清朝政府只掌管了西藏地方军务 B.达赖活佛转世灵童可以不经清廷批准

C.驻藏大臣全权管理西藏政教事务 D.清朝加强对西藏地区的管辖

16.李细珠在《从东亚海域到东南海疆——明清之际台湾战略地位的演化》一文中指出:明清易代之际,台湾的战略地位从东亚海域国际商贸转运站转变为中国东南海疆的藩篱,而郑成功驱荷复台正是这个历史性转变的起点。据此可知,作者意在强调郑成功收复台湾( )

A.加速了台湾地区的开发 B.促进了民族交融

C.维护了东南沿海的安全 D.扭转了东亚格局

二、材料题

17.大一统是一个复杂而丰富的主题,它不仅仅是疆土的统一,更是政治、经济、文化和社会的全面融合与发展。阅读材料,回答问题。

材料一 自秦朝起,中国形成了一个以汉族为主体的统一的大国……比起秦以前的封建时代来,显然是进入了新的时代,他和他的统治机构,显然比前一时代的封建国家起着较多的作用……

——范文澜、蔡美彪《中国通史》

(1)依据材料一和所学知识,说说自秦朝起中国进入了一个怎样的“新的时代”?

材料二 如下图所示

(2)依据材料二,概括中国古代货币演变的特点。

材料三 隋唐时期重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

(3)结合所学知识,指出唐朝在制度和文化方面取得了哪些“突破性进展”?

材料四 较之于历代,清朝对边疆地区的治理政策最为积极,特别是西北战事结束后,清朝对边疆的治理思路发生了明显的转变,……派遣官员,驻扎军队,整顿地方,积极主动治理边疆,更为有力的治边政策,使边疆出现了持续稳定、统一的政治局面。

——摘编自保尔《谈清朝边疆治理》

(4)依据材料四并结合所学知识,以西藏为例列举清朝治边政策“最为积极”的具体措施,并概括清朝对中国边疆治理的重要意义。

18.中华优秀传统文化是中华民族的根和魂。阅读材料,回答问题。

【科技惠泽天下】

材料一

(1)材料一是我国古代两项重大科技成就,结合所学知识,指出图1成就的改进者及图2成就的发明者。谈谈这两项成就对世界的共同影响。

【诗词再现历史】

材料二 金榜高悬姓字真,分明折得一枝春。蓬瀛乍接神仙侣,江海回思耕钓人。九万抟扶排羽翼,十年辛苦涉风尘。升平时节逢公道,不觉龙门是险津。

——(唐)袁皓《及第后作》

材料三 何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋!

——辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》

(2)材料二中哪一制度的确立让诗人实现“十年辛苦涉风尘”到“金榜高悬姓字真”的跨越?材料三中,辛弃疾在词中使用的“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋!”这些典故在我国哪部古代小说中得以再现?

【中医福泽万世】

材料四 华佗对他的学生吴普说:“人体欲得劳动,但不当使极耳,动摇则谷气得销,血脉流通,病不得生,譬犹户枢,终不朽也。”他模仿动物的活动姿态,创编了一套体操。吴普长期坚持,“年九十余,耳目聪明,齿牙完坚”。

——摘编自统编版义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(3)结合所学知识,指出这套体操名称。与华佗同时代,发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病的名医是谁?写出他的一部医学著作。

19.阅读下列材料

材料一

南京的江南贡院,是中国古代规模最大、影响最广的科举考场。明清两朝,全国半数官员都出自江南贡院。江南省是清朝初期的一个行政区划,大概涵盖了今天的安徽、江苏、上海以及江西和浙江的小部分。后来因为江南省实在太大太富,顺治十八年(1661)其行政机构江南布政使司被拆分为江南左布政使司、江南右布政使司,康熙五年(1666)改称安徽布政使司和江苏布政使司,所辖区域俗称安徽省、江苏省。但乡试依旧为“江南乡试”,所以在这个行政区划内的考生都属于一个考区。

——张玮《历史的温度6:站在十字路口》

材料二 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1)江南贡院在明清时期地位显著,结合材料一回答,这一时期中国科举考试制度呈现怎样的发展趋势?从江南省的行政区划变迁,分析中央集权在地方管理上的体现。

(2)依据材料二,概括科举制度能长期存在的原因。结合所学知识回答,这种“机会均等”的机制对普通百姓家庭产生了哪些积极与消极影响?

20.材料一 自汉代以来,新疆地区(古称西域)与中原政权的关系经历了多次变迁。汉武帝时期,张骞出使西域,开辟了著名的“丝绸之路”,加强了中原与西域的经济、文化交流。此后,汉朝设立西域都护府,标志着新疆地区正式纳入中原政权的管辖范围。

材料二 唐朝时期,中央政府进一步加强了对西域的控制,设立了安西都护府和北庭都护府,管理西域事务。唐朝与西域各国保持了密切的往来,丝绸之路的繁荣达到了顶峰。

材料三 元朝政府设立了行省制度,直接管理新疆地区。明朝时期,由于国力衰退,中央政府对新疆的控制有所减弱,但依然保持了与西域的联系。

材料四 清朝乾隆年间,清军平定准噶尔叛乱,设立了伊犁将军府,全面管理新疆事务。清朝还通过屯田、移民等措施,加强了新疆与内地的联系。

(1)根据材料一,答出汉代加强了中原与新疆地区联系的重要历史事件。

(2)根据材料三,归纳元朝和明朝时期中央政府对新疆地区管辖特点的不同之处。

(3)综合上述材料,概括影响新疆地区与中央政权关系密切与否的主要因素。

21.中华优秀传统文化是解读历史的密码。阅读材料,回答问题。

材料一 商代晚期,种植业和畜牧业已很发达,甲骨文中可见“畜”“牧”二字。……手工业有了长足的发展,特别是青铜冶炼和铸造技术已非常先进。甲骨文的“铸”字,就像手持装有滚烫铜水的容器,将铜水浇注到下方的模范之中。

——张怿文《读“甲骨日记”探商代文明》

(1)依据材料一,概括商代晚期经济发展的表现。结合所学,从技术层面简析甲骨文“铸”字蕴含的历史信息。

材料二 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——教育部组织编写义务教育教科书语文九年级上册苏轼《定风波》

(2)依据材料二,提炼苏轼《定风波》蕴含的人生智慧。结合所学,简述苏轼对词这种文学形式的发展所做出的突出贡献。

材料三 中国古代科学技术的发展历经春秋战国直到宋朝臻至鼎盛,明清进入沉淀阶段……其中最著名的就属于四大科技图书——《天工开物》《徐霞客游记》《农政全书》《本草纲目》。……明代国子学的学习内容有《四书》《五经》《御制大诰》《大明律令》等书,官学之外,中国私塾里的启蒙教材仍然是《三字经》《百家姓》等,较少有数学、天文等科学知识。

——马月飞《明代四大科技图书的西渐传播命运及原因》

(3)结合所学,分别写出《天工开物》《农政全书》《本草纲目》的作者。依据材料三,概括明代科技发展的特点。

22.【古代经济】

材料一 汉武帝的文治武功一方面依赖西汉前期的财富积累,另一方面依赖其财政改革。其改革核心即以国家力量调控经济运行,保障“外攘夷狄”的军需费用。打击豪强地主、工商业者哄抬物价、囤积居奇、兼并农民土地的行为,从而稳定农业生产和农民生活,创造了大一统帝国的辉煌。

——摘自臧知非《汉武帝财政改革与中央集权的强化》

材料二 宋代中国不仅欢迎外商来华且鼓励本国民众出海贸易,与亚洲海洋各国形成了南海贸易体系。对南宋沉船“南海1号”的发掘,共出土近18万件瓷器、丝绸等商品,这些商品海外诸国不能生产或质量远逊中国。宋代海船普遍应用了水密隔舱、多层舷板及导航技术,增强了安全性。各国皆乐于与中国开展贸易。

——摘编自黄纯艳《宋代中国为何展现“海洋大国”气象》

材料三 清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国市场组成的商业网。一些农村地区发展成为工商业市镇,成为地区贸易网络中心。同时,长途贸易和大宗贸易活动异常活跃,拥有雄厚商业资本的商帮,在全国进行商业活动。到乾隆时晋商又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

——摘编自义务教育教科书中国历史《七年级下册》

(1)根据材料一,指出汉武帝财政改革的核心并概述其改革的意义。

(2)据材料二并结合所学,分析宋代“各国皆乐于与中国开展贸易”的原因。

(3)根据材料三,概括清朝前期商业发展的特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《七年级历史下册新部编版第三单元《明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展》》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C A A D D C B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D B B B D C

17.(1)秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家;秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;秦朝以后中国形成了一个以汉族为主体的统一的大国。

(2)特点:币制混乱向统一货币演变;地方铸币向中央铸币演变;金属货币向纸币演变。

(3)制度:进一步完善和发展科举制、三省六部制;文化:唐诗繁荣。

(4)措施:册封班禅和达赖、设置驻藏大臣、确立金瓶掣签制度等。

意义:清政府对边疆的有效治理,巩固和发展了统一多民族国家,使边疆保持了持续稳定,使国家保持了统一。

18.(1)改进者:蔡伦。发明者:毕昇。影响:促进文化的传播和发展。

(2)制度:科举制。小说:《三国演义》。

(3)名称:五禽戏。名医:张仲景。著作:《伤寒杂病论》。

19.(1)趋势:区域集中化:材料一提及江南贡院成为全国半数官员的来源地,说明明清时期科举考试呈现向经济文化发达地区(如江南)集中的趋势。特点:分而治之,通过行政分割加强中央对富庶地区的控制;强化垂直管理,拆分后保留“江南乡试”的统一考区,既维护科举制度的权威性,又避免地方行政变动干扰中央主导的人才选拔,体现中央权力对地方事务的渗透。

(2)长期存在的原因:科举制度为社会底层知识分子提供了持续流动的可能并将其制度化;“机会均等”的机制,激励了个人的奋斗精神。积极影响:为普通百姓家庭子弟提供了入仕机会,改变家族命运,激发了普通百姓家庭子弟的学习积极性,促进教育发展。消极影响:导致部分家庭过度重视科举,忽视其他技能培养;考试内容局限于儒家经典,束缚了子弟的思想,限制了知识的多元化发展。

20.(1)历史事件:张骞出使西域和设立西域都护府。

(2)不同之处:元朝时期中央政府设立了行省制度,直接管理新疆地区;明朝时中央政府对新疆的控制有所减弱。

(3)主要因素:中央政权的国力强弱;边疆政策的调整;经济文化交流的需求;军事力量的对比等。

21.(1)表现:种植业和畜牧业发达,手工业有所发展,青铜冶炼和制造业非常先进。

历史信息:体现了青铜器冶炼铸造工艺的先进。

(2)人生智慧:对人生豁达,享受当下,从容前行,坚守本心的人生智慧。

突出贡献:改进词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调。

(3)作者:《天工开物》宋应星;《农政全书》徐光启;《本草纲目》李时珍。

特点:多为总结性科技著作、对中国传统科技进行了总结、在总结传统科技基础上有发展和创新、明代科技实用性强、明代科技综合性强等。

22.(1)核心:以国家力量调控经济运行。意义:保障了对外军需费用;促进了农业发展(促进经济的发展);为大一统帝国的建立奠定了基础。

(2)原因:政府鼓励对外贸易;中国商品质量高;宋代造船业发达;指南针运用于航海,安全性强。

(3)特点:商业发达,商品贸易繁荣;形成了区域性和全国性组成的商业网;工商业市镇兴起;商帮崛起;货币流通快。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录