第19课 资本主义国家的新变化 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 资本主义国家的新变化 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-29 16:35:53 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第19课

资本主义国家的新变化

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

【课程标准】

1.通过了解第二次世界大战后资本主义国家的新变化;

2.认识第二次世界大战后资本主义国家发展中的成就与问题。

一、国家的宏观调控

1、国家宏观调控的含义:

由经济学家凯恩斯于1936年在《就业、利息和货币通论》中提出,是政府运用政策、法规、计划等手段对经济运行状态和经济关系进行调节和干预以保证国民经济的持续、快速、协调、健康发展。

因此宏观调控是保证社会再生产协调发展的必要条件,是国家管理经济的重要职能。

特征:以市场经济为基础,以强化国家干预为核心

一句话概括:国家干预经济

主要目的:实现稳定的经济增长、促进经济平衡和社会进步,以及维护国家的宏观经济稳定。

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的原因(背景):

(1)惨痛教训:①1929年爆发的经济大危机,充分暴露了自由放任的资本主义的弊病。

轰炸后的断壁残垣

(1)惨痛教训:②第二次世界大战的生死存亡教训。

材料1:20 世纪前期的危机打碎了资本主义长期以来对自身的乐观自信,基于古典自由主义的国家“不干预”经济的政策在危机面前基本失效,资本主义不得不加强自我认识,以寻求破解危机的出路。

---徐蓝《世界近现代史1500-2007》

材料2: 战争给英国带来的是“胜利与悲剧”。“现在的欧洲是什么呢?它是一堆瓦砾,是一个藏骸所,是瘟疫和仇恨的发源地......即使我们卖掉了我们的全部黄金和国外资产,也不能付清订货的一半贷款。”

——丘吉尔在1947年的讲话

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的原因(背景):

苏联的工业化成就

(3)社会主义对资本主义的冲击与影响

材料三 就在西方世界遭遇经济危机的时候,苏联却是风景那边独好。苏联在短短十多年时间里从一个落后的农业国跃升为工业化强国,与资本主义经济危机频发的状况形成了鲜明对比,初步显示了社会主义制度的优越性。

——徐蓝《世界近现代史》

材料四 欧洲主要国家普遍认为,美国实行的政府干预经济的做法是成功的。因此,二战结束后“政府干预经济”及按照这一思路“实行经济改革”等举措在主要西欧国家风靡一时。

—吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编》

罗斯福新政

(4)成功实践:罗斯福新政。

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的原因(背景):

(5)理论基础:凯恩斯的经济干预理论。

总之,一项新的经济政策的出台,必然是历史与现实的选择与需求的结果,是内因与外因共同作用的产物,是理论与实践相结合的结晶。

(6)根本原因:生产力发展的必然要求

材料五:凯恩斯1936年发表《就业、利息和货币通论》,承认资本主义存在消费不足等弊病。提出:当商品供给大于需求时,政府就应通过举办公共工程、降低利率等刺激消费和增加投资。当需求大于供给时,就采取相反的措施。政府必须放弃自由放任主义,实行政府干预经济和社会生活,这是对传统资本主义经济理论的一次革命。

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的措施——国内协调

美国联邦政府在战后对许多新兴的工业部门、重大科研项目、进行大量的投资。比如美国政府对发展原子能工业的投资,从1945年至1970年共计175亿美元;对宇航工业的投资,从60年代末起每年投入50多亿美元。

为了引导经济发展,日本政府积极制定了一系列经济计划,如1955年的《经济自立五年计划》、1957年的《新长期经济计划》和1960年的《国民收入倍增计划》等,引导全社会集中力量进行经济建设,有效的推动了日本经济的高速发展。

国内 ①加大政府开支,增加就业机会,刺激消费需求;

②制定经济发展计划,促进经济协调发展;

③利用贷款、利率、税收等经济杠杆实施宏观调控

(1)措施:

一、国家的宏观调控

60年代的美国街头小店

①积极:经济增长速度较快,资本主义国家经济发展进入了的黄金时期。生产力得到了迅速发展。

2、国家宏观调控的措施——国内协调

(2)影响:

政府并不能解决问题,政府本身就是问题。

——美国总统里根

国家 时间(年) 年均生产率 增长% 消费品价格

变化情况%

美国 1974-1979 -0.1 8.6

英国 1974-1979 0.8 15.7

法国 1974-1979 2.7 10.7

生

产

停

滞

通

货

膨

胀

一、国家的宏观调控

②消极:20世纪70年代“滞胀”时期,再次调整,减少干预。

在维护资本主义制度的前提下,对资本主义生产关系的局部调整

(3).国家宏观调控(国内协调)的实质:

适当减少政府对经济的干预

(2)影响:

2、国家宏观调控的措施——国内协调

拓展提升

法国是资本主义计划的发源地,法国计划干预体系的最终形成是在戴高乐任法国总统的11年的时间里。其计划主要有以下三个方面的内容:

(1)规定国家中期总体发展战略和目标。

(2)规定宏观经济总量和指标,这个指标只对某些部门和国企具有约束力。

(3)确定优先发展的部门,对重点地区实现动态倾斜发展。

——《世界经济史》

计划能补偿自由的缺点,而同时又不使它失去优点。

——戴高乐

【思考】与苏联的指令性计划相比,战后发达国家制定的经济计划有何特点?

它侧重对经济发展的规划和引导,是指导性的经济计划

一、国家的宏观调控

3.国际协调——建立资本主义世界经济体系

(1)原因:

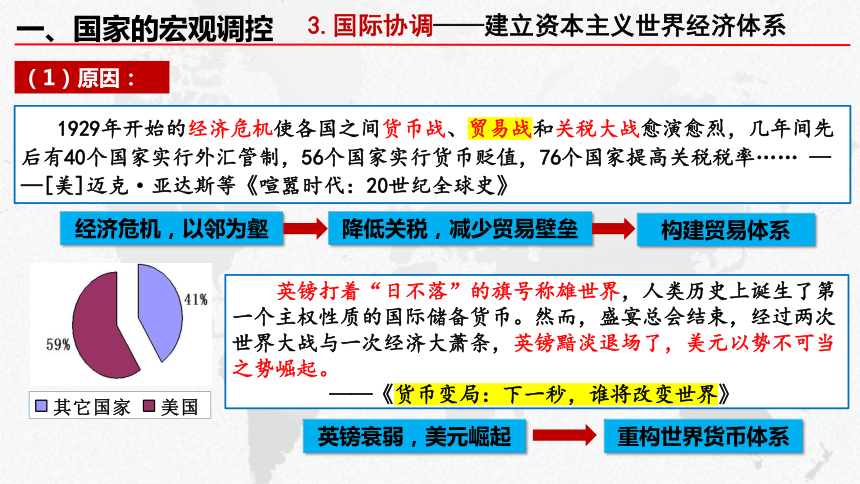

1929年开始的经济危机使各国之间货币战、贸易战和关税大战愈演愈烈,几年间先后有40个国家实行外汇管制,56个国家实行货币贬值,76个国家提高关税税率…… ——[美]迈克·亚达斯等《喧嚣时代:20世纪全球史》

经济危机,以邻为壑

降低关税,减少贸易壁垒

英镑打着“日不落”的旗号称雄世界,人类历史上诞生了第一个主权性质的国际储备货币。然而,盛宴总会结束,经过两次世界大战与一次经济大萧条,英镑黯淡退场了,美元以势不可当之势崛起。

——《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

构建贸易体系

英镑衰弱,美元崛起

重构世界货币体系

一、国家的宏观调控

4.国际协调——建立资本主义世界经济体系

(2)内容:

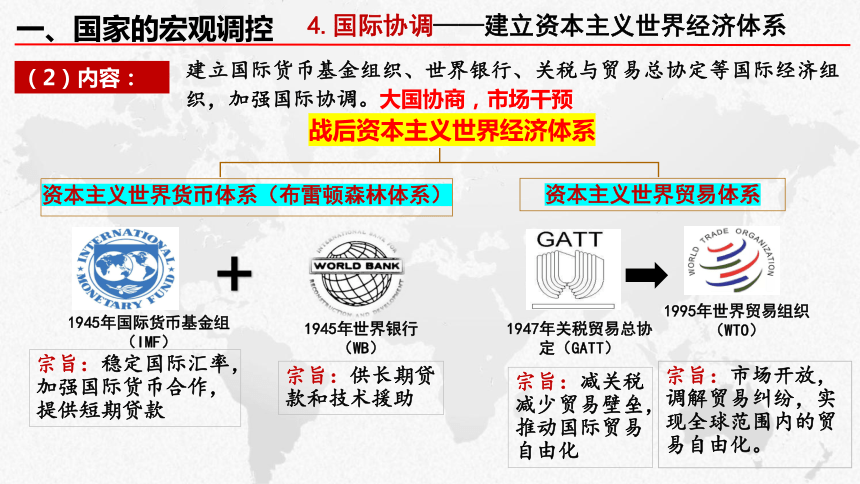

建立国际货币基金组织、世界银行、关税与贸易总协定等国际经济组织,加强国际协调。大国协商,市场干预

资本主义世界货币体系(布雷顿森林体系)

资本主义世界贸易体系

+

1945年国际货币基金组

(IMF)

宗旨:稳定国际汇率,加强国际货币合作,提供短期贷款

1945年世界银行

(WB)

宗旨:供长期贷款和技术援助

1947年关税贸易总协定(GATT)

宗旨:减关税减少贸易壁垒,推动国际贸易自由化

1995年世界贸易组织(WTO)

宗旨:市场开放,调解贸易纠纷,实现全球范围内的贸易自由化。

战后资本主义世界经济体系

布雷顿森林体系

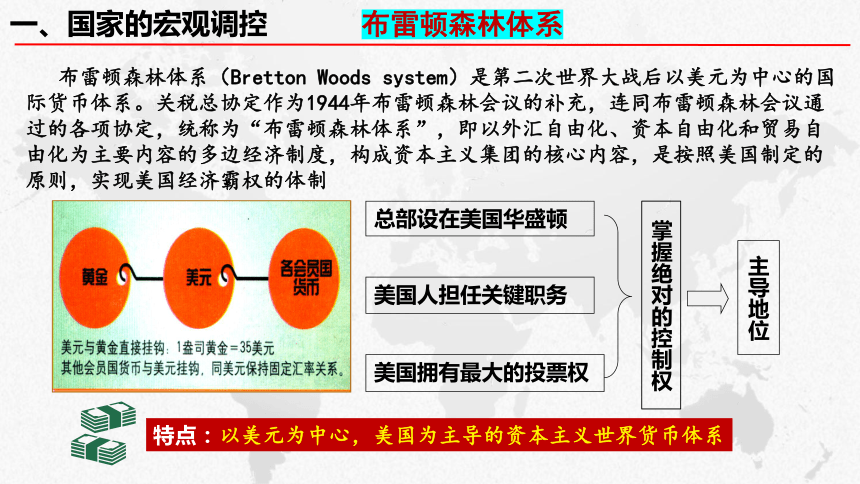

布雷顿森林体系(Bretton Woods system)是第二次世界大战后以美元为中心的国际货币体系。关税总协定作为1944年布雷顿森林会议的补充,连同布雷顿森林会议通过的各项协定,统称为“布雷顿森林体系”,即以外汇自由化、资本自由化和贸易自由化为主要内容的多边经济制度,构成资本主义集团的核心内容,是按照美国制定的原则,实现美国经济霸权的体制

总部设在美国华盛顿

美国人担任关键职务

美国拥有最大的投票权

掌握绝对的控制权

主导地位

特点:以美元为中心,美国为主导的资本主义世界货币体系

一、国家的宏观调控

一、国家的宏观调控

4.国际协调——建立资本主义世界经济体系

(3)意义:

意义:①加强在金融、投资和贸易等领域的国际协调,维护经济秩序;

②世界经济向制度化、体系化方向发展,有利于经济的发展;

③确立了美国的主导地位,服从于维护美国世界经济霸主地位。

【思考】这些国际组织的建立有何意义?

国际货币基金组织

(IMF:1945)

世界银行(WB:1945)

关贸总协定

(GATT:1948)

世界贸易组织

(WTO:1995)

战后资本主义世界经济体系:

一个中心、两个体系、三大支柱

二、科学技术的新发展

1、背景

根据教材与视频,思考为何二战后第三次科技革命开始兴起?

二、科学技术的新发展

1、背景

(1)政治保障:国家垄断资本主义发展

(2)理论支持:科学理论取得重大突破(如相对论和量子力学)

(3)技术支持:两次世界大战期间科学技术获得了一定的发展

(4)推动力:社会需要(军备竞争、发展经济)

爱因斯坦的相对论

普朗克的量子假说

系统论、信息论、控制论

二、科学技术的新发展

2、内容

(1)原子能的开发利用

(2)电子计算机与互联网

(3)空间技术和海洋技术

(4)新材料的出现

(5)生物工程技术

原子能的开发利用

电子计算机互联网技术

空间技术

海洋技术

生物工程技术

新材料的出现及应用

3、影响

①使社会发展进入信息时代;

②劳动方式日益自动化和智能化;

③极大地提升了社会生产力;

④促进产业结构、劳动力结构和消费结构的变化

三、社会结构的新变化

1.背景:

科学技术的发展(第三次科技革命)推动了社会生产力的提高。

2.表现:

农业和工业的人口所占比重下降,服务业(第三产业)的人口所占比重增加。

(1)、产业结构:

就业结构变化

第三产业兴起

经济结构变化

(2)、阶级结构:

“中间阶层”的人数增加。

三、社会结构的新变化

2.表现:

“中间阶层”即中产阶级,也被称为中等收入群体。他们不是资本家,但有较高的收入和可观的生活资产。20世纪80年代,发达国家中间阶层趋于稳定,占人口的25%——30%。

阶级概念淡化

社会矛盾缓和

专业技术人员:包括医生、律师、工程师、教师、科学家、艺术家等;

中高层管理人员:如企业高管、政府官员、教育机构的校长、卫生机构的院长等;

中小企业主:涵盖私营企业、个体户、小商贩等;

知识分子:例如学者、研究人员、咨询顾问等;

公务员:政府机构和公共服务机构的工作人员。

3、实质:资本主义生产力发展在生产关系上的反映。

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

1、含义:

是指国家通过构建社会保障体系,保证个人和家庭的经济安全;通过加大社会服务开支,保证全体公民享受较好的公共福利。

1945年的英国大选中,在二战中立下赫赫战功的丘吉尔被工党领袖艾德礼击败,未能如愿连任,结合材料思考为何丘吉尔会失去对英国的领导权?

1941年贝弗里奇爵士在工党支持下为战后英国勾画了美好蓝图——“新英国”。《贝弗里奇报告》成了英国“福利国家”的建设指南,无论贫富,不管出身,没有阶级,只要是英国公民均可享受社会福利制度的果实,均可生活在包罗万象的社会保障之中。

——张琪《基于福利国家构建的战后英国共识政治研究》

2、目的:

美国总统肯尼迪说到:“如果自由社会不能帮助众多的穷人,就不能保全少数富人。”

主要目的:缩小贫富差距,减少因贫困引发的社会问题,缓和社会矛盾;

根本目的:维护资产阶级统治。

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

3、原因:

经济:资本主义生产力的迅速发展(根本);

政治:工人阶级的斗争和民主思想和意识的加强;

思想:国家干预经济理论的影响

现实:贫富分化严重,社会危机加深;

“福利国家”的发展历程:

阶段 时间

二战后

20世纪六七十年代

1973年经济危机后

20世纪80年代

逐渐兴起

日渐完备

继续发展

缩小规模

4、内容:

医疗保健、生育、孤寡养老、住房、失业及工伤保险、教育等。

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

5、特点:

种类多、覆盖范围广、低收入阶层受恵多、政府主导。

6、实质:

是国家对国民收入再分配的一种形式,是分配领域社会化的反映。

7、评价:

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

英国福利对家庭收入的影响(1983—1984)

月收入 50英镑 80英镑 200英镑 最高与最低差额150

儿童津贴 13.0 13.0 13.0

其他津贴 50.1 30.1 0

纳税 0 —7.9 —43.8

国民保险 —4.5 —7.2 —18.0

实际收入 108.6 108.0 151.2 最高与最低差额43.2

对比月收入的差额与实际收入的差额,福利国家有什么积极作用?

积极:①缓和了收入分配不平等;

②有利于维护社会稳定;

③改善了低收入阶层的生活。

7、评价:

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

在一些国家,如德国,失业工人享受的福利待遇甚至超过正常工作的低收入者,使得过多的公民宁愿领取社会福利金而不去工作。很多国家的社会福利支出是其财政总支出中的最大项目,一般在30%以上。如2010年2月份,希腊债务高达2940亿欧元,人均负债2.67万欧元左右,债务危机空前严重。

为什么他们不愿立刻找工作?

对于一个正常的德国公民来说,他失业后的18个月内,每月可从政府那里领取1000马克的救济金。这笔钱虽然不多,但足够他支付房费、水电开支、食物和外出度假的汽油费,还能去观看拜仁队的比赛,生病的费用另算。于是很多德国人在下岗后不愿立刻找工作,宁愿在家享受政府的救济,成为国家巨大的负担。

福利制度下的安逸生活

消极:①导致国家财政负担加重;

②降低了人民的工作积极性,助长了人们的惰性。

认识:高福利未必完全等于社会和谐,寻求公平与效率的平衡是关键

8、调整:

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

①20世纪70年代,主要资本主义国家发生经济危机时减少福利;

②20世纪80年代,政府逐渐减少公共开支,改革社会保障制度,在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡。

美国:国民教育从幼儿园到12年级。家居能源补助计划,可帮助支付煤电费、代修家电设备。

瑞士:新生儿父亲有权9个月不上班,母亲领全薪休假,孩子16周岁以前均可获得生活津贴。

瑞典:480天产假,奶爸至少90天;每年5周带薪休假,工资比平时高0.8%;孩子不能体罚,狗不能独自留家超过6小时;看病仅需挂号费。

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

1、原因:

资本主义国家在二战后虽然通过加强国家干预的办法缓解社会矛盾,但不能触动资本主义生产资料所有制,各类社会矛盾仍然长期存在。

2、表现:

主要代表 原因 结果

美国黑人民权运动 20世纪60年代,美国社会对黑人的歧视仍广泛存在 美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法

妇女运动 ①对妇女的歧视长期存在。 ②二战后,越来越多的妇女参加工作。 ③为争取妇女享有与男子平等的权利 大多数国家的妇女获得了选举权和被选举权,一些国家建立了维护妇女权益的机构

其他运动 20世纪60年代,资本主义国家普遍爆发了大规模的学生运动 3.特点:①类型多样,参与阶层广泛;

②规模大;

③取得了一定成就,影响深远。

(1)美国黑人民权运动:

反对种族隔离和歧视政策,争取平等权利。

结果:迫使美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法。

知识拓展: 民权法案

林登·约翰逊总统于1964年签署。法案宣布了因种族、肤色、宗教信仰、性别或来源国而有的歧视性行为为非法。禁止了公民投票中的不平等待遇以及在学校、工作场所和公共空间中的种族隔离。

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

2、表现:

从20世纪60、70年代开始,妇女运动在欧美各国兴起,强调两性间分工的自然性并消除男女同工不同酬的现象,争取妇女与男子平等的政治、经济和社会等方面的权利(斗争目标)。

(2)妇女运动

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

2、表现:

(3)学生运动

20世纪60年代,发达工业社会的各种弊端日益暴露,大学教育存在的各种问题,美苏冷战、种族歧视等国内外问题影响着青年学生,资本主义国家爆发了大规模的学生运动。

反对越南战争

▲美国学生在反越战运动中与军队在美国国防部前对峙

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

2、表现:

材料:从20世纪30年代起,特别是第二次世界大战后,发达资本主义国家对生产关系进行了一系列改良和调整,增强了自我调节能力。资本主义经济战后高速发展的事实表明。资本主义生产关系和生产力之间,并非只有对抗,还有相互适应和可能协调的一面,资本主义生产关系还能容纳生产力的发展。另一方面,这些调整只能暂时缓解而不可能从根本上解决资本主义的基本的矛盾。

总结提升:如何认识战后资本主义国家的新变化?

3.资本主义国家新变化的局限性:

1.实质:是资本主义生产关系的自我调整

变的是统治手段,不变的是资本主义制度

2.目的:维护资本主义制度。

课程总结

(1)所触及的主要是统治的手段和方法,并没有克服资本主义的基本矛盾。

(2)2008年爆发的国际金融危机,充分暴露了资本主义固有的弊端。

思维拓展:战后资本主义国家的新变化对中国有何启示?

资本主义国家新变化

中国

国家调控新手段

科学技术新发展

社会结构新变化

社会福利新改革

社会运动新进程

国家干预要和市场调节相结合,深化改革开放,完善社会主义市场经济体制

重视科技创新,努力提高社会生产力

大力发展第三产业(服务业)

发展完善社会保障制度

关注民生,公平高效解决社会问题

资本主义国家的新变化

科学技术的新发展

社会结构的新变化

“福利国家”

与社会运动

国家的宏观调控

战后资本主义的新变化是对资本主义的局部调整,这种调整并没有改变资本主义的本质,也没有改变资本主义制度的基本矛盾,但是使资本主义焕发出新的活力,也使资本主义有了更大的发展空间!

课堂小结

第19课

资本主义国家的新变化

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

【课程标准】

1.通过了解第二次世界大战后资本主义国家的新变化;

2.认识第二次世界大战后资本主义国家发展中的成就与问题。

一、国家的宏观调控

1、国家宏观调控的含义:

由经济学家凯恩斯于1936年在《就业、利息和货币通论》中提出,是政府运用政策、法规、计划等手段对经济运行状态和经济关系进行调节和干预以保证国民经济的持续、快速、协调、健康发展。

因此宏观调控是保证社会再生产协调发展的必要条件,是国家管理经济的重要职能。

特征:以市场经济为基础,以强化国家干预为核心

一句话概括:国家干预经济

主要目的:实现稳定的经济增长、促进经济平衡和社会进步,以及维护国家的宏观经济稳定。

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的原因(背景):

(1)惨痛教训:①1929年爆发的经济大危机,充分暴露了自由放任的资本主义的弊病。

轰炸后的断壁残垣

(1)惨痛教训:②第二次世界大战的生死存亡教训。

材料1:20 世纪前期的危机打碎了资本主义长期以来对自身的乐观自信,基于古典自由主义的国家“不干预”经济的政策在危机面前基本失效,资本主义不得不加强自我认识,以寻求破解危机的出路。

---徐蓝《世界近现代史1500-2007》

材料2: 战争给英国带来的是“胜利与悲剧”。“现在的欧洲是什么呢?它是一堆瓦砾,是一个藏骸所,是瘟疫和仇恨的发源地......即使我们卖掉了我们的全部黄金和国外资产,也不能付清订货的一半贷款。”

——丘吉尔在1947年的讲话

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的原因(背景):

苏联的工业化成就

(3)社会主义对资本主义的冲击与影响

材料三 就在西方世界遭遇经济危机的时候,苏联却是风景那边独好。苏联在短短十多年时间里从一个落后的农业国跃升为工业化强国,与资本主义经济危机频发的状况形成了鲜明对比,初步显示了社会主义制度的优越性。

——徐蓝《世界近现代史》

材料四 欧洲主要国家普遍认为,美国实行的政府干预经济的做法是成功的。因此,二战结束后“政府干预经济”及按照这一思路“实行经济改革”等举措在主要西欧国家风靡一时。

—吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编》

罗斯福新政

(4)成功实践:罗斯福新政。

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的原因(背景):

(5)理论基础:凯恩斯的经济干预理论。

总之,一项新的经济政策的出台,必然是历史与现实的选择与需求的结果,是内因与外因共同作用的产物,是理论与实践相结合的结晶。

(6)根本原因:生产力发展的必然要求

材料五:凯恩斯1936年发表《就业、利息和货币通论》,承认资本主义存在消费不足等弊病。提出:当商品供给大于需求时,政府就应通过举办公共工程、降低利率等刺激消费和增加投资。当需求大于供给时,就采取相反的措施。政府必须放弃自由放任主义,实行政府干预经济和社会生活,这是对传统资本主义经济理论的一次革命。

一、国家的宏观调控

2、国家宏观调控的措施——国内协调

美国联邦政府在战后对许多新兴的工业部门、重大科研项目、进行大量的投资。比如美国政府对发展原子能工业的投资,从1945年至1970年共计175亿美元;对宇航工业的投资,从60年代末起每年投入50多亿美元。

为了引导经济发展,日本政府积极制定了一系列经济计划,如1955年的《经济自立五年计划》、1957年的《新长期经济计划》和1960年的《国民收入倍增计划》等,引导全社会集中力量进行经济建设,有效的推动了日本经济的高速发展。

国内 ①加大政府开支,增加就业机会,刺激消费需求;

②制定经济发展计划,促进经济协调发展;

③利用贷款、利率、税收等经济杠杆实施宏观调控

(1)措施:

一、国家的宏观调控

60年代的美国街头小店

①积极:经济增长速度较快,资本主义国家经济发展进入了的黄金时期。生产力得到了迅速发展。

2、国家宏观调控的措施——国内协调

(2)影响:

政府并不能解决问题,政府本身就是问题。

——美国总统里根

国家 时间(年) 年均生产率 增长% 消费品价格

变化情况%

美国 1974-1979 -0.1 8.6

英国 1974-1979 0.8 15.7

法国 1974-1979 2.7 10.7

生

产

停

滞

通

货

膨

胀

一、国家的宏观调控

②消极:20世纪70年代“滞胀”时期,再次调整,减少干预。

在维护资本主义制度的前提下,对资本主义生产关系的局部调整

(3).国家宏观调控(国内协调)的实质:

适当减少政府对经济的干预

(2)影响:

2、国家宏观调控的措施——国内协调

拓展提升

法国是资本主义计划的发源地,法国计划干预体系的最终形成是在戴高乐任法国总统的11年的时间里。其计划主要有以下三个方面的内容:

(1)规定国家中期总体发展战略和目标。

(2)规定宏观经济总量和指标,这个指标只对某些部门和国企具有约束力。

(3)确定优先发展的部门,对重点地区实现动态倾斜发展。

——《世界经济史》

计划能补偿自由的缺点,而同时又不使它失去优点。

——戴高乐

【思考】与苏联的指令性计划相比,战后发达国家制定的经济计划有何特点?

它侧重对经济发展的规划和引导,是指导性的经济计划

一、国家的宏观调控

3.国际协调——建立资本主义世界经济体系

(1)原因:

1929年开始的经济危机使各国之间货币战、贸易战和关税大战愈演愈烈,几年间先后有40个国家实行外汇管制,56个国家实行货币贬值,76个国家提高关税税率…… ——[美]迈克·亚达斯等《喧嚣时代:20世纪全球史》

经济危机,以邻为壑

降低关税,减少贸易壁垒

英镑打着“日不落”的旗号称雄世界,人类历史上诞生了第一个主权性质的国际储备货币。然而,盛宴总会结束,经过两次世界大战与一次经济大萧条,英镑黯淡退场了,美元以势不可当之势崛起。

——《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

构建贸易体系

英镑衰弱,美元崛起

重构世界货币体系

一、国家的宏观调控

4.国际协调——建立资本主义世界经济体系

(2)内容:

建立国际货币基金组织、世界银行、关税与贸易总协定等国际经济组织,加强国际协调。大国协商,市场干预

资本主义世界货币体系(布雷顿森林体系)

资本主义世界贸易体系

+

1945年国际货币基金组

(IMF)

宗旨:稳定国际汇率,加强国际货币合作,提供短期贷款

1945年世界银行

(WB)

宗旨:供长期贷款和技术援助

1947年关税贸易总协定(GATT)

宗旨:减关税减少贸易壁垒,推动国际贸易自由化

1995年世界贸易组织(WTO)

宗旨:市场开放,调解贸易纠纷,实现全球范围内的贸易自由化。

战后资本主义世界经济体系

布雷顿森林体系

布雷顿森林体系(Bretton Woods system)是第二次世界大战后以美元为中心的国际货币体系。关税总协定作为1944年布雷顿森林会议的补充,连同布雷顿森林会议通过的各项协定,统称为“布雷顿森林体系”,即以外汇自由化、资本自由化和贸易自由化为主要内容的多边经济制度,构成资本主义集团的核心内容,是按照美国制定的原则,实现美国经济霸权的体制

总部设在美国华盛顿

美国人担任关键职务

美国拥有最大的投票权

掌握绝对的控制权

主导地位

特点:以美元为中心,美国为主导的资本主义世界货币体系

一、国家的宏观调控

一、国家的宏观调控

4.国际协调——建立资本主义世界经济体系

(3)意义:

意义:①加强在金融、投资和贸易等领域的国际协调,维护经济秩序;

②世界经济向制度化、体系化方向发展,有利于经济的发展;

③确立了美国的主导地位,服从于维护美国世界经济霸主地位。

【思考】这些国际组织的建立有何意义?

国际货币基金组织

(IMF:1945)

世界银行(WB:1945)

关贸总协定

(GATT:1948)

世界贸易组织

(WTO:1995)

战后资本主义世界经济体系:

一个中心、两个体系、三大支柱

二、科学技术的新发展

1、背景

根据教材与视频,思考为何二战后第三次科技革命开始兴起?

二、科学技术的新发展

1、背景

(1)政治保障:国家垄断资本主义发展

(2)理论支持:科学理论取得重大突破(如相对论和量子力学)

(3)技术支持:两次世界大战期间科学技术获得了一定的发展

(4)推动力:社会需要(军备竞争、发展经济)

爱因斯坦的相对论

普朗克的量子假说

系统论、信息论、控制论

二、科学技术的新发展

2、内容

(1)原子能的开发利用

(2)电子计算机与互联网

(3)空间技术和海洋技术

(4)新材料的出现

(5)生物工程技术

原子能的开发利用

电子计算机互联网技术

空间技术

海洋技术

生物工程技术

新材料的出现及应用

3、影响

①使社会发展进入信息时代;

②劳动方式日益自动化和智能化;

③极大地提升了社会生产力;

④促进产业结构、劳动力结构和消费结构的变化

三、社会结构的新变化

1.背景:

科学技术的发展(第三次科技革命)推动了社会生产力的提高。

2.表现:

农业和工业的人口所占比重下降,服务业(第三产业)的人口所占比重增加。

(1)、产业结构:

就业结构变化

第三产业兴起

经济结构变化

(2)、阶级结构:

“中间阶层”的人数增加。

三、社会结构的新变化

2.表现:

“中间阶层”即中产阶级,也被称为中等收入群体。他们不是资本家,但有较高的收入和可观的生活资产。20世纪80年代,发达国家中间阶层趋于稳定,占人口的25%——30%。

阶级概念淡化

社会矛盾缓和

专业技术人员:包括医生、律师、工程师、教师、科学家、艺术家等;

中高层管理人员:如企业高管、政府官员、教育机构的校长、卫生机构的院长等;

中小企业主:涵盖私营企业、个体户、小商贩等;

知识分子:例如学者、研究人员、咨询顾问等;

公务员:政府机构和公共服务机构的工作人员。

3、实质:资本主义生产力发展在生产关系上的反映。

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

1、含义:

是指国家通过构建社会保障体系,保证个人和家庭的经济安全;通过加大社会服务开支,保证全体公民享受较好的公共福利。

1945年的英国大选中,在二战中立下赫赫战功的丘吉尔被工党领袖艾德礼击败,未能如愿连任,结合材料思考为何丘吉尔会失去对英国的领导权?

1941年贝弗里奇爵士在工党支持下为战后英国勾画了美好蓝图——“新英国”。《贝弗里奇报告》成了英国“福利国家”的建设指南,无论贫富,不管出身,没有阶级,只要是英国公民均可享受社会福利制度的果实,均可生活在包罗万象的社会保障之中。

——张琪《基于福利国家构建的战后英国共识政治研究》

2、目的:

美国总统肯尼迪说到:“如果自由社会不能帮助众多的穷人,就不能保全少数富人。”

主要目的:缩小贫富差距,减少因贫困引发的社会问题,缓和社会矛盾;

根本目的:维护资产阶级统治。

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

3、原因:

经济:资本主义生产力的迅速发展(根本);

政治:工人阶级的斗争和民主思想和意识的加强;

思想:国家干预经济理论的影响

现实:贫富分化严重,社会危机加深;

“福利国家”的发展历程:

阶段 时间

二战后

20世纪六七十年代

1973年经济危机后

20世纪80年代

逐渐兴起

日渐完备

继续发展

缩小规模

4、内容:

医疗保健、生育、孤寡养老、住房、失业及工伤保险、教育等。

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

5、特点:

种类多、覆盖范围广、低收入阶层受恵多、政府主导。

6、实质:

是国家对国民收入再分配的一种形式,是分配领域社会化的反映。

7、评价:

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

英国福利对家庭收入的影响(1983—1984)

月收入 50英镑 80英镑 200英镑 最高与最低差额150

儿童津贴 13.0 13.0 13.0

其他津贴 50.1 30.1 0

纳税 0 —7.9 —43.8

国民保险 —4.5 —7.2 —18.0

实际收入 108.6 108.0 151.2 最高与最低差额43.2

对比月收入的差额与实际收入的差额,福利国家有什么积极作用?

积极:①缓和了收入分配不平等;

②有利于维护社会稳定;

③改善了低收入阶层的生活。

7、评价:

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

在一些国家,如德国,失业工人享受的福利待遇甚至超过正常工作的低收入者,使得过多的公民宁愿领取社会福利金而不去工作。很多国家的社会福利支出是其财政总支出中的最大项目,一般在30%以上。如2010年2月份,希腊债务高达2940亿欧元,人均负债2.67万欧元左右,债务危机空前严重。

为什么他们不愿立刻找工作?

对于一个正常的德国公民来说,他失业后的18个月内,每月可从政府那里领取1000马克的救济金。这笔钱虽然不多,但足够他支付房费、水电开支、食物和外出度假的汽油费,还能去观看拜仁队的比赛,生病的费用另算。于是很多德国人在下岗后不愿立刻找工作,宁愿在家享受政府的救济,成为国家巨大的负担。

福利制度下的安逸生活

消极:①导致国家财政负担加重;

②降低了人民的工作积极性,助长了人们的惰性。

认识:高福利未必完全等于社会和谐,寻求公平与效率的平衡是关键

8、调整:

四、“福利国家”与社会运动——福利国家

①20世纪70年代,主要资本主义国家发生经济危机时减少福利;

②20世纪80年代,政府逐渐减少公共开支,改革社会保障制度,在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡。

美国:国民教育从幼儿园到12年级。家居能源补助计划,可帮助支付煤电费、代修家电设备。

瑞士:新生儿父亲有权9个月不上班,母亲领全薪休假,孩子16周岁以前均可获得生活津贴。

瑞典:480天产假,奶爸至少90天;每年5周带薪休假,工资比平时高0.8%;孩子不能体罚,狗不能独自留家超过6小时;看病仅需挂号费。

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

1、原因:

资本主义国家在二战后虽然通过加强国家干预的办法缓解社会矛盾,但不能触动资本主义生产资料所有制,各类社会矛盾仍然长期存在。

2、表现:

主要代表 原因 结果

美国黑人民权运动 20世纪60年代,美国社会对黑人的歧视仍广泛存在 美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法

妇女运动 ①对妇女的歧视长期存在。 ②二战后,越来越多的妇女参加工作。 ③为争取妇女享有与男子平等的权利 大多数国家的妇女获得了选举权和被选举权,一些国家建立了维护妇女权益的机构

其他运动 20世纪60年代,资本主义国家普遍爆发了大规模的学生运动 3.特点:①类型多样,参与阶层广泛;

②规模大;

③取得了一定成就,影响深远。

(1)美国黑人民权运动:

反对种族隔离和歧视政策,争取平等权利。

结果:迫使美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法。

知识拓展: 民权法案

林登·约翰逊总统于1964年签署。法案宣布了因种族、肤色、宗教信仰、性别或来源国而有的歧视性行为为非法。禁止了公民投票中的不平等待遇以及在学校、工作场所和公共空间中的种族隔离。

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

2、表现:

从20世纪60、70年代开始,妇女运动在欧美各国兴起,强调两性间分工的自然性并消除男女同工不同酬的现象,争取妇女与男子平等的政治、经济和社会等方面的权利(斗争目标)。

(2)妇女运动

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

2、表现:

(3)学生运动

20世纪60年代,发达工业社会的各种弊端日益暴露,大学教育存在的各种问题,美苏冷战、种族歧视等国内外问题影响着青年学生,资本主义国家爆发了大规模的学生运动。

反对越南战争

▲美国学生在反越战运动中与军队在美国国防部前对峙

四、“福利国家”与社会运动——社会运动

2、表现:

材料:从20世纪30年代起,特别是第二次世界大战后,发达资本主义国家对生产关系进行了一系列改良和调整,增强了自我调节能力。资本主义经济战后高速发展的事实表明。资本主义生产关系和生产力之间,并非只有对抗,还有相互适应和可能协调的一面,资本主义生产关系还能容纳生产力的发展。另一方面,这些调整只能暂时缓解而不可能从根本上解决资本主义的基本的矛盾。

总结提升:如何认识战后资本主义国家的新变化?

3.资本主义国家新变化的局限性:

1.实质:是资本主义生产关系的自我调整

变的是统治手段,不变的是资本主义制度

2.目的:维护资本主义制度。

课程总结

(1)所触及的主要是统治的手段和方法,并没有克服资本主义的基本矛盾。

(2)2008年爆发的国际金融危机,充分暴露了资本主义固有的弊端。

思维拓展:战后资本主义国家的新变化对中国有何启示?

资本主义国家新变化

中国

国家调控新手段

科学技术新发展

社会结构新变化

社会福利新改革

社会运动新进程

国家干预要和市场调节相结合,深化改革开放,完善社会主义市场经济体制

重视科技创新,努力提高社会生产力

大力发展第三产业(服务业)

发展完善社会保障制度

关注民生,公平高效解决社会问题

资本主义国家的新变化

科学技术的新发展

社会结构的新变化

“福利国家”

与社会运动

国家的宏观调控

战后资本主义的新变化是对资本主义的局部调整,这种调整并没有改变资本主义的本质,也没有改变资本主义制度的基本矛盾,但是使资本主义焕发出新的活力,也使资本主义有了更大的发展空间!

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体