3-1《别了,“不列颠尼亚”》教学设计(任务式)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 3-1《别了,“不列颠尼亚”》教学设计(任务式)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

为盛世纪实,为历史留影

——《别了,“不列颠尼亚”》教学设计

一、教材解读

《别了,“不列颠尼亚”》是部编版高中语文选择性必修上册第一单元第 3课中的第 1 篇,本单元属于中国革命传统研习学习的任务群,人文主题是伟大的复兴。这一单元所选择的作品,展现了一个世纪以来,中国共产党领导中国全国人民,不断朝着中华民族伟大复兴目标挺进的历史进程。在选文的题材上面,也包含了像政论文、新闻消息、新闻通讯、纪实性的回忆录这些不同体式的作品。因此,在教学的安排上,我以单篇的教学为主,注重引导学生把握作品的内涵,理解作者的创作意图。同时,引导学生学习不同体式作品的写作手法,完成单元学习任务。

二、学情分析

本篇课文《别了,“不列颠尼亚”》,相对于本单元的其他作品,课文的背景距离学生来说是比较近的,香港问题也是近年来引发公众关注的国家大事。正值青春期的学生在情绪上面比较容易受到外界纷繁信息的影响。这既是学生能够与课文展现的民族自豪之情产生强烈共情的基础,但同时也是学生无法理解新闻含蓄表达背后所要体现的大国的庄严感和得体的障碍之一。因此,在学习的过程当中,希望能够引导学生理解含蓄表达背后的激动心情,并在原有的认识基础上面有所提升。

在阅读的方法上,新闻是学生日常接触到的比较重要的视听材料,但是学生对于新闻写作的特点,却很少有深入细致的研究,对于优秀的新闻作品鉴赏能力也比较有限。因此,在学习的过程当中,在重视学习新闻知识的基础上,这篇课文更加注重的是让学生学习鉴赏新闻作品的方法和角度。

三、课时目标、重难点

1.通过学习这则新闻用几个特定镜头展现重大历史时刻的写作方式,理解本篇新闻的写作特色。

2.通过品读细节描写,感受文中表现的国家尊严和民族自豪感。

【设计意图】根据单元学习任务制定这节课的课时目标。首先,单元目标当中提到,要结合历史背景来研读相关的作品,在历史和现实的关照中把握作品的内涵。这篇《别了,“不列颠尼亚”》比较突出的、有特色的就是时间表达:既有对于现场时刻比较精确的表达,也有不断在背后展开的历史时间,两者是相互穿插的,在交织中可以把握作品的内涵。

本单元的第二个目标,是要把握政论文、新闻纪实性回忆录等不同体式作品的风格特点,学习其写作技巧,不断的丰富自己的语言表达。这是一篇新闻消息,所以从这篇新闻消息本身拥有的新闻特征来入手,初中的时候学生已经学过一些新闻了,他们对新闻的特征知识有一定的了解,所以放在预习作业里完成。

因此,关于本篇报道比较独特的新闻特色是课堂当中主要要解决的一个问题,因此本节课的课时目标定为两个:一个是通过学习这则新闻的几个特定的历史镜头来展现重大历史时刻的写作方式,理解本篇新闻的写作特色。第二个是通过品读细节描写,感受文中所表现出来的国家尊严和民族自豪感。

这篇文章的课文的重点和难点,我是这样设置的:一是引导学生关注报道通过准确的时间表述将现实与历史相融合的写作手法,体会这篇报道既有厚重的历史感,又有生动的现场感的特点。二是要引导学生关注到这篇新闻通过告别来写回归的独特方式,体会含蓄表达中的庄重、得体,以及含蓄表达背后所要表现的民族自豪感。

四、教学过程

【导入】这篇新闻消息真实地记录了 1997 年 7 月 1 日,香港回归中英交接仪式的场面,当时有来自七百多家新闻媒体,8000 多名记者,从不同的角度来报道了这一事件,在众多的新闻报道当中,这篇《别了,“不列颠尼亚”》可谓别具一格,获得了第 8 届中国新闻奖消息类一等奖。

【情境任务】此篇新闻在数以万计的报道中脱颖而出,一定有它独特的魅力。老师想请我们班的同学认真研读本文,在国庆节即将到来之际,向《中国教育报》推荐再次刊登这篇精彩的文章,为向编辑阐释本文的获奖理由,尝试写 150 字左右的颁奖词。要完成这个任务,我们可以从这篇报道的新闻特征和报道特色两方面入手。

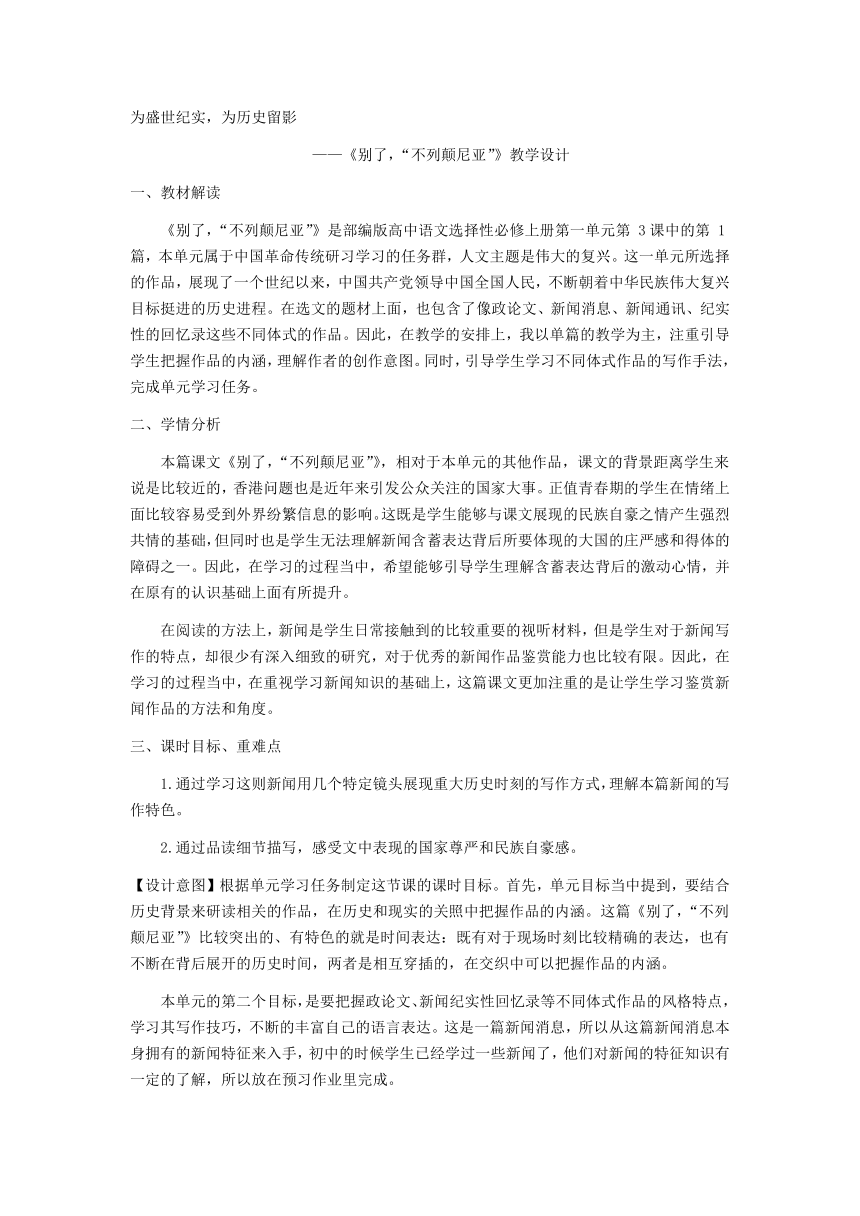

任务(一)梳理文中的告别场景和时刻

(1)根据表格和示例,梳理一下文章的重要的告别场景和时刻。

场景 重要时刻 活动 重要意象

港督府告别仪式 30 日下午 4 时 30 分 4 时 40 分 降港督旗帜 乘车离开 楼(港督府)、旗

添马舰东面告别仪式 6 时 15 分 7 时 45 分 宣读赠言 降英国国旗 旗

中英香港政权交接仪式 子夜时分 1997 年 6 月 30 日的最后一分钟新的一天来临的第一分钟 米字旗在香港最 后一次降下 五星红旗冉冉升 起 旗

“不列颠尼亚”号 驶离香港 0 时 40 分 驶离香港 船

(2)具体来看,这篇报道对时间的表述非常特别,这样的表述有怎样的作用?请大家结合相关的语句,品味、思考。

【问题预设】在此环节,由于已课前预习了新闻的基础知识,学生对于时间的精确表述所带来的真实感能够很好的把握,但是对于“子夜时分”、“最后”、“新”这些独具特色的时间表述,可能有一定的理解难度。此环节重在引导学生理解作者这种含蓄的语言下所蕴含的强烈的民族自豪感和喜悦之情。

【设计意图】根据表格梳理文章脉络,找出文章当中的重要告别镜头,思考并解决本篇报道对于时间表述的特殊之处及作用,此梳理环节为探究以特定镜头展现重大历史时刻的巧妙之处做准备。

任务(二)以“告别”展现“回归”,品味独特视角

通过表格,可以发现本篇报道的视角非常独特,是以告别的镜头来展现回归。请同学结合标题和表格,任选一个镜头,来谈谈这样写的巧妙之处,给大家 5分钟讨论。

【问题预设】通过文本细读,学生能够对表格梳理的部分有较深的理解,但是标题的独特写法是有一定理解难度的,在这里可以从标题的手法入手,引导学生发现标题独具的强调作用,感受既有对于侵略者的嘲讽,又有民族自豪感蕴含其中。

【设计意图】通过上一环节表格内容的梳理,学生可以看到本篇新闻以“告别”的几个特定镜头展现“回归”的重大历史时刻,将学习任务转向对写作特色的探讨,完成学习目标 1:学习这则新闻用几个特定镜头展现重大历史时刻的写作方式,理解本篇新闻的写作特色。

任务(三)品读新闻现实背后的历史背景

(1)除了在现场时刻的精确记录以外,这篇报道当中还穿插了许多的历史时间,同样表述的非常巧妙,请同学来梳理。

追问:为什么要穿插如此多的历史时间?

【问题预设】在此环节,学生可以从文中找到相关的历史时间表述,但是作者为什么采取这样的方式,学生却不能轻易理解。在此环节,引导学生理解文中现实与历史的交织下,表达出的中国人民的等待和期许,为香港回归而做出的不懈努力、持之以恒的奋斗,感受作者含蓄而又隽永的感情。主要完成第二个学习目标。

(2)现场时刻和历史时间相互的交织,给我们带来一种非常深重的历史感。在现场时刻和历史时间交织的背后,是历史和现实的对比。请同学找出课文中有关今昔对比的语句,思考作者是如何来展开今昔对比的。(注意规范答题,古是……,今是……,对比中突出了……。)

【设计意图】在这一环节,学生感受在现场时刻和历史时间交织的背后,作者是如何来展开今昔对比的。此环节关注学生的答题规范性。

任务(四)撰写推荐语言,传扬新闻品质

最后,请你向《中国教育报》的编辑阐释本文的获奖理由,尝试写 150 字左右的颁奖词。

学生展示。

【设计意图】在学习了本篇新闻的写作特色后,既是学生练习颁奖词的写作,又是学生能以颁奖词的形式对整堂课的学习内容进行总结回顾。要求:言简意丰,自然流畅,情感真挚,体现本篇新闻的特征。

(五)小结

(1)我们在这节课的学习当中发现,新闻是历史的定格,在叙述新闻事件的过程当中,作者通过准确生动的语言,细致形象的场景描写,我们仿佛可以看到交接的过程,听到国歌的声音,感受到英国撤离香港时的无可奈何,以及中华民族恢复主权的自豪胜利之情。

在写作上,我们可以总结为以下三个特点:

①作者运用巧妙的标题以告别来写回归,角度独特。

②在这篇报道当中,将历史的时间与现场的时刻相互交织,让我们既感受到现实场景的激动之情,又可以感受到深厚的历史感。

③这一篇报道的语言含蓄,细节描写也非常的生动。

(2)怀着激动而自豪的心情,送给同学们一首小诗:

港督府前车马稀,缓降慢别米字旗。

小号声中斜阳暮,细雨蒙蒙霸权离。

(3)27 年前的 7 月 1 日,老师和同学们都没有亲眼见证那个激动人心的历史性时刻,27 年后今天,国庆节即将来临之际,让我们一起伴随着昂扬的乐曲,挥动手中的五星红旗,一起高唱对祖国那清澈而又深沉的爱。全体起立合唱。

【设计意图】在学生以颁奖词的形式总结后,再次对课堂内容进行小结,巩固本节课所学知识。同时,合唱一小段歌曲,在歌声中加深、升华学生对于祖国的热爱和强烈的民族自豪感。

五、作业布置。

1.请同学们根据课上的学习,修改完善《别了,“不列颠尼亚”》的颁奖词。

2.完成本节课《同步练习册》第 15 页“根据文段内容,简要概括新闻背景材料的作用。”

【设计意图】巩固本节课所学,并进行新闻背景材料作用的练习,夯实知识点。

六、板书设计

及 时 别 独特的选材

简 明 了

真 实 不 现实与历史交织

列

颠 语言含蓄得体

尼

亚

——《别了,“不列颠尼亚”》教学设计

一、教材解读

《别了,“不列颠尼亚”》是部编版高中语文选择性必修上册第一单元第 3课中的第 1 篇,本单元属于中国革命传统研习学习的任务群,人文主题是伟大的复兴。这一单元所选择的作品,展现了一个世纪以来,中国共产党领导中国全国人民,不断朝着中华民族伟大复兴目标挺进的历史进程。在选文的题材上面,也包含了像政论文、新闻消息、新闻通讯、纪实性的回忆录这些不同体式的作品。因此,在教学的安排上,我以单篇的教学为主,注重引导学生把握作品的内涵,理解作者的创作意图。同时,引导学生学习不同体式作品的写作手法,完成单元学习任务。

二、学情分析

本篇课文《别了,“不列颠尼亚”》,相对于本单元的其他作品,课文的背景距离学生来说是比较近的,香港问题也是近年来引发公众关注的国家大事。正值青春期的学生在情绪上面比较容易受到外界纷繁信息的影响。这既是学生能够与课文展现的民族自豪之情产生强烈共情的基础,但同时也是学生无法理解新闻含蓄表达背后所要体现的大国的庄严感和得体的障碍之一。因此,在学习的过程当中,希望能够引导学生理解含蓄表达背后的激动心情,并在原有的认识基础上面有所提升。

在阅读的方法上,新闻是学生日常接触到的比较重要的视听材料,但是学生对于新闻写作的特点,却很少有深入细致的研究,对于优秀的新闻作品鉴赏能力也比较有限。因此,在学习的过程当中,在重视学习新闻知识的基础上,这篇课文更加注重的是让学生学习鉴赏新闻作品的方法和角度。

三、课时目标、重难点

1.通过学习这则新闻用几个特定镜头展现重大历史时刻的写作方式,理解本篇新闻的写作特色。

2.通过品读细节描写,感受文中表现的国家尊严和民族自豪感。

【设计意图】根据单元学习任务制定这节课的课时目标。首先,单元目标当中提到,要结合历史背景来研读相关的作品,在历史和现实的关照中把握作品的内涵。这篇《别了,“不列颠尼亚”》比较突出的、有特色的就是时间表达:既有对于现场时刻比较精确的表达,也有不断在背后展开的历史时间,两者是相互穿插的,在交织中可以把握作品的内涵。

本单元的第二个目标,是要把握政论文、新闻纪实性回忆录等不同体式作品的风格特点,学习其写作技巧,不断的丰富自己的语言表达。这是一篇新闻消息,所以从这篇新闻消息本身拥有的新闻特征来入手,初中的时候学生已经学过一些新闻了,他们对新闻的特征知识有一定的了解,所以放在预习作业里完成。

因此,关于本篇报道比较独特的新闻特色是课堂当中主要要解决的一个问题,因此本节课的课时目标定为两个:一个是通过学习这则新闻的几个特定的历史镜头来展现重大历史时刻的写作方式,理解本篇新闻的写作特色。第二个是通过品读细节描写,感受文中所表现出来的国家尊严和民族自豪感。

这篇文章的课文的重点和难点,我是这样设置的:一是引导学生关注报道通过准确的时间表述将现实与历史相融合的写作手法,体会这篇报道既有厚重的历史感,又有生动的现场感的特点。二是要引导学生关注到这篇新闻通过告别来写回归的独特方式,体会含蓄表达中的庄重、得体,以及含蓄表达背后所要表现的民族自豪感。

四、教学过程

【导入】这篇新闻消息真实地记录了 1997 年 7 月 1 日,香港回归中英交接仪式的场面,当时有来自七百多家新闻媒体,8000 多名记者,从不同的角度来报道了这一事件,在众多的新闻报道当中,这篇《别了,“不列颠尼亚”》可谓别具一格,获得了第 8 届中国新闻奖消息类一等奖。

【情境任务】此篇新闻在数以万计的报道中脱颖而出,一定有它独特的魅力。老师想请我们班的同学认真研读本文,在国庆节即将到来之际,向《中国教育报》推荐再次刊登这篇精彩的文章,为向编辑阐释本文的获奖理由,尝试写 150 字左右的颁奖词。要完成这个任务,我们可以从这篇报道的新闻特征和报道特色两方面入手。

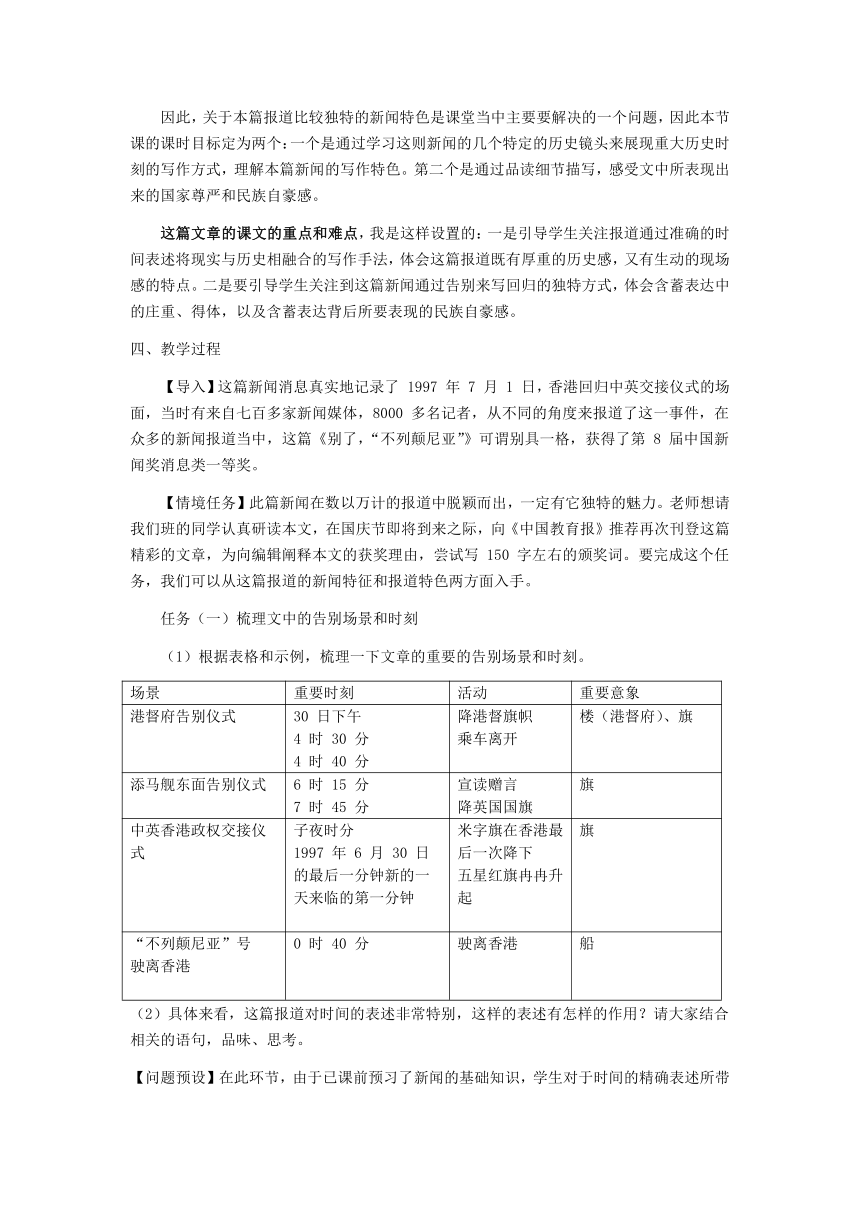

任务(一)梳理文中的告别场景和时刻

(1)根据表格和示例,梳理一下文章的重要的告别场景和时刻。

场景 重要时刻 活动 重要意象

港督府告别仪式 30 日下午 4 时 30 分 4 时 40 分 降港督旗帜 乘车离开 楼(港督府)、旗

添马舰东面告别仪式 6 时 15 分 7 时 45 分 宣读赠言 降英国国旗 旗

中英香港政权交接仪式 子夜时分 1997 年 6 月 30 日的最后一分钟新的一天来临的第一分钟 米字旗在香港最 后一次降下 五星红旗冉冉升 起 旗

“不列颠尼亚”号 驶离香港 0 时 40 分 驶离香港 船

(2)具体来看,这篇报道对时间的表述非常特别,这样的表述有怎样的作用?请大家结合相关的语句,品味、思考。

【问题预设】在此环节,由于已课前预习了新闻的基础知识,学生对于时间的精确表述所带来的真实感能够很好的把握,但是对于“子夜时分”、“最后”、“新”这些独具特色的时间表述,可能有一定的理解难度。此环节重在引导学生理解作者这种含蓄的语言下所蕴含的强烈的民族自豪感和喜悦之情。

【设计意图】根据表格梳理文章脉络,找出文章当中的重要告别镜头,思考并解决本篇报道对于时间表述的特殊之处及作用,此梳理环节为探究以特定镜头展现重大历史时刻的巧妙之处做准备。

任务(二)以“告别”展现“回归”,品味独特视角

通过表格,可以发现本篇报道的视角非常独特,是以告别的镜头来展现回归。请同学结合标题和表格,任选一个镜头,来谈谈这样写的巧妙之处,给大家 5分钟讨论。

【问题预设】通过文本细读,学生能够对表格梳理的部分有较深的理解,但是标题的独特写法是有一定理解难度的,在这里可以从标题的手法入手,引导学生发现标题独具的强调作用,感受既有对于侵略者的嘲讽,又有民族自豪感蕴含其中。

【设计意图】通过上一环节表格内容的梳理,学生可以看到本篇新闻以“告别”的几个特定镜头展现“回归”的重大历史时刻,将学习任务转向对写作特色的探讨,完成学习目标 1:学习这则新闻用几个特定镜头展现重大历史时刻的写作方式,理解本篇新闻的写作特色。

任务(三)品读新闻现实背后的历史背景

(1)除了在现场时刻的精确记录以外,这篇报道当中还穿插了许多的历史时间,同样表述的非常巧妙,请同学来梳理。

追问:为什么要穿插如此多的历史时间?

【问题预设】在此环节,学生可以从文中找到相关的历史时间表述,但是作者为什么采取这样的方式,学生却不能轻易理解。在此环节,引导学生理解文中现实与历史的交织下,表达出的中国人民的等待和期许,为香港回归而做出的不懈努力、持之以恒的奋斗,感受作者含蓄而又隽永的感情。主要完成第二个学习目标。

(2)现场时刻和历史时间相互的交织,给我们带来一种非常深重的历史感。在现场时刻和历史时间交织的背后,是历史和现实的对比。请同学找出课文中有关今昔对比的语句,思考作者是如何来展开今昔对比的。(注意规范答题,古是……,今是……,对比中突出了……。)

【设计意图】在这一环节,学生感受在现场时刻和历史时间交织的背后,作者是如何来展开今昔对比的。此环节关注学生的答题规范性。

任务(四)撰写推荐语言,传扬新闻品质

最后,请你向《中国教育报》的编辑阐释本文的获奖理由,尝试写 150 字左右的颁奖词。

学生展示。

【设计意图】在学习了本篇新闻的写作特色后,既是学生练习颁奖词的写作,又是学生能以颁奖词的形式对整堂课的学习内容进行总结回顾。要求:言简意丰,自然流畅,情感真挚,体现本篇新闻的特征。

(五)小结

(1)我们在这节课的学习当中发现,新闻是历史的定格,在叙述新闻事件的过程当中,作者通过准确生动的语言,细致形象的场景描写,我们仿佛可以看到交接的过程,听到国歌的声音,感受到英国撤离香港时的无可奈何,以及中华民族恢复主权的自豪胜利之情。

在写作上,我们可以总结为以下三个特点:

①作者运用巧妙的标题以告别来写回归,角度独特。

②在这篇报道当中,将历史的时间与现场的时刻相互交织,让我们既感受到现实场景的激动之情,又可以感受到深厚的历史感。

③这一篇报道的语言含蓄,细节描写也非常的生动。

(2)怀着激动而自豪的心情,送给同学们一首小诗:

港督府前车马稀,缓降慢别米字旗。

小号声中斜阳暮,细雨蒙蒙霸权离。

(3)27 年前的 7 月 1 日,老师和同学们都没有亲眼见证那个激动人心的历史性时刻,27 年后今天,国庆节即将来临之际,让我们一起伴随着昂扬的乐曲,挥动手中的五星红旗,一起高唱对祖国那清澈而又深沉的爱。全体起立合唱。

【设计意图】在学生以颁奖词的形式总结后,再次对课堂内容进行小结,巩固本节课所学知识。同时,合唱一小段歌曲,在歌声中加深、升华学生对于祖国的热爱和强烈的民族自豪感。

五、作业布置。

1.请同学们根据课上的学习,修改完善《别了,“不列颠尼亚”》的颁奖词。

2.完成本节课《同步练习册》第 15 页“根据文段内容,简要概括新闻背景材料的作用。”

【设计意图】巩固本节课所学,并进行新闻背景材料作用的练习,夯实知识点。

六、板书设计

及 时 别 独特的选材

简 明 了

真 实 不 现实与历史交织

列

颠 语言含蓄得体

尼

亚