16.2《六国论》课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 16.2《六国论》课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 10:04:55 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

以峻辞刺时政

——苏洵《六国论》

学习目标

【文言积累】实词、活用、句式

【知其文】理清写作思路,学习围绕中心论点不蔓不枝

地有逻辑地展开论述的方法。

【明其人】理解苏洵明达而有针对性的政治见解,总结

历史教训,映照当下时代。

苏洵,字明允,号老泉,四川眉山人,北宋著名散文家,与

其子苏轼、苏辙一同位列“唐宋八大家”。

文以载道

精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。

为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,很有战国

纵横家的风度。

苏洵其人

以古鉴今

散文的一种,以论证为主,特点在于说理。

政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。

史论:通过评论历史,总结历史教训,为当代的统治者提供 借 鉴 。

“六国论”是省略式短语,全称应是“六国破灭之论”,文章旨

在分析六国失败的原因吗,进而 …....

《六国论》是史论还是政论,学界有争议。

破题:六国论

时代背景

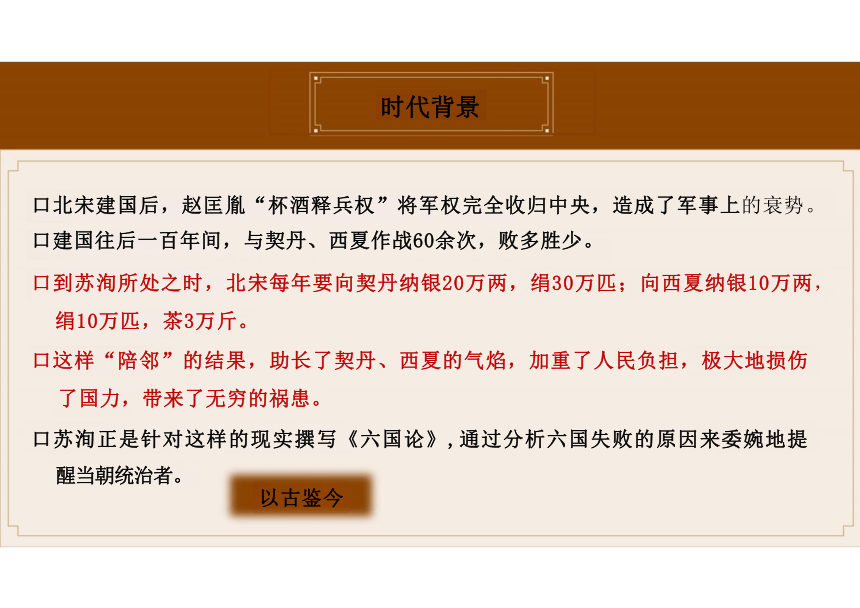

口北宋建国后,赵匡胤“杯酒释兵权”将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。

口建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少。

口到苏洵所处之时,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两, 绢10万匹,茶3万斤。

口这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤 了国力,带来了无穷的祸患。

口苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》,通过分析六国失败的原因来委婉地提

醒当朝统治者。

以古鉴今

时代背景

借六国之弊,讽今之弊

借六国之亡,为今之鉴

北宋当时所处的情况及

应对之策与六国类似

赂秦lù 六国互丧sàng 率赂秦耶shuài

获邑 y ì

思厥jué 暴霜露pù 草芥jiè

与嬴yǔ

泊牧jì 日 削月割xuē 为……所wéi

悲夫 f ú

朗读正音

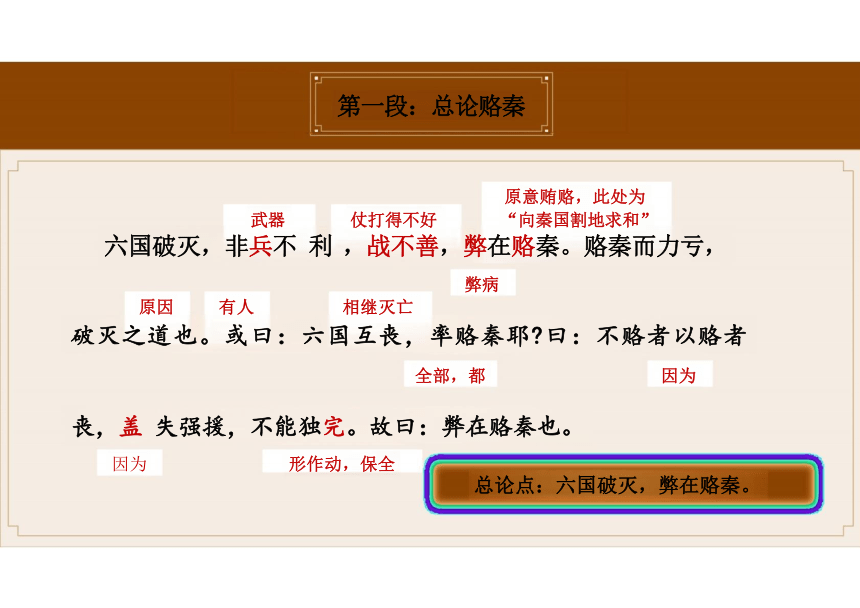

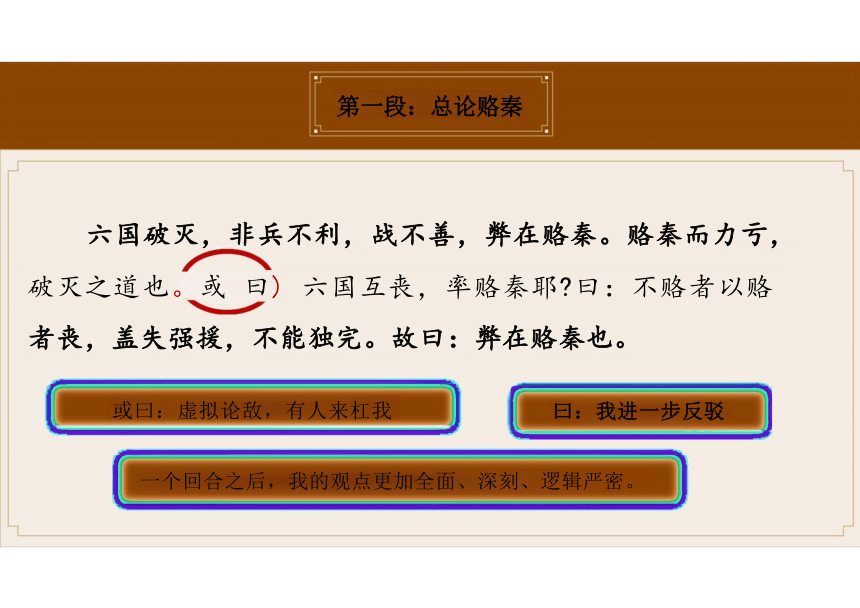

第一段:总论赂秦

第一段:总论赂秦

原意贿赂,此处为

武器 仗打得不好 “向秦国割地求和”

六国破灭,非兵不 利 ,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,

弊病

原因 有人 相继灭亡

破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂者

全部,都 因为

丧,盖 失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

因为 形作动,保全

总论点:六国破灭,弊在赂秦。

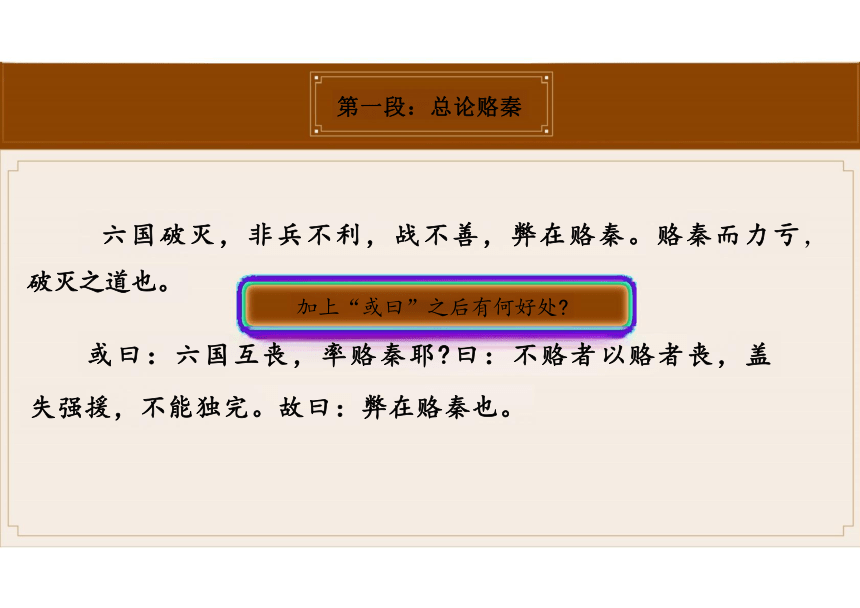

第一段:总论赂秦

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,

破灭之道也。

加上“或曰”之后有何好处

或曰:六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂者丧,盖

失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

第一段:总论赂秦

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,

破灭之道也。或 曰) 六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂

者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

或曰:虚拟论敌,有人来杠我 曰:我进一步反驳

一个回合之后,我的观点更加全面、深刻、逻辑严密。

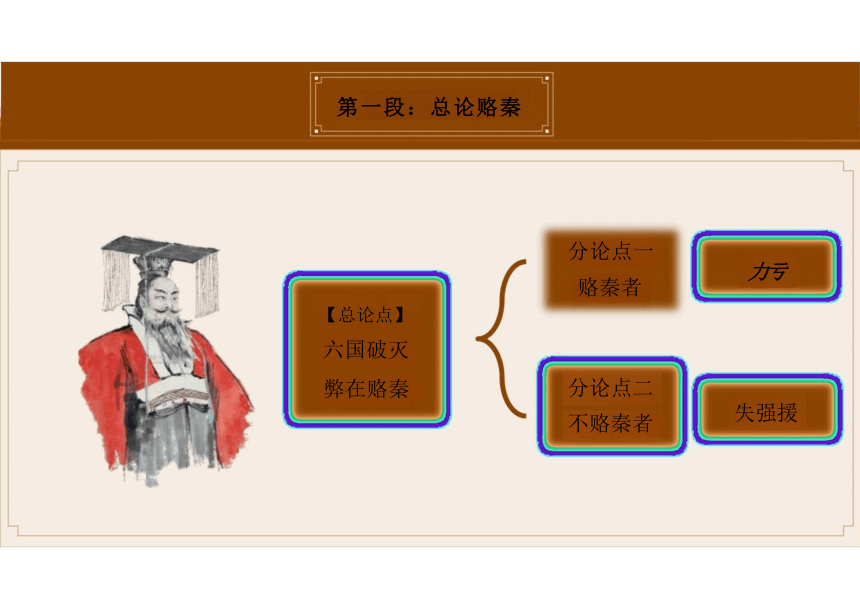

【总论点】

六国破灭 弊在赂秦

分论点一

赂秦者

分论点二

不赂秦者

第一段:总论赂秦

失强援

力亏

第二段:赂秦力亏

第二段:赂秦力亏

秦国除用攻战获取土地之外,

(还收到诸侯的贿赂,) 秦用威胁手段所得到的土地

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而

小的方面就获得邑镇

得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。 则秦

这实际上 六国赂秦所失去的土地 那么

之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

最大的欲望 最大的忧患 本来

第二段:赂秦力亏

死去的祖辈父辈 冒着 才

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘, 以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,

比喻论证,生动形象,情感表达更加鲜明。

举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

割让

起视四境,而秦兵又至矣。

第二段:赂秦力亏

既然这样,那么。(既然如此) 满足

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战

达到 从道理上看本来就应当是这样的

而强弱胜负已判矣。 至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,

判定、确定 倾覆灭亡 理所当然 侍奉

犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

适宜得当(这话说对了)

比喻、引用论证

割地者的短视,暴秦的欲壑难填,诸侯的割肉饲虎之痛,在「如弃草芥」

「抱薪救火」的喻象中纤毫毕现,充溢着一种毋庸置疑的雄辩气势。

数量上

程度上

道理上

大 患

献 易

无厌

侵急

不 灭

大欲

得难

有限

奉繁

不尽

多元对比+夸张=气势逼人

对比

论证

第三段:不赂无援

第三段:不赂无援

接着,随着 灭亡 亲附、亲近

口齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉 与嬴而不助五国也。

五 国既丧,齐亦不免矣。 既:已经;免:幸免。

起初 名作动,坚持正义

口燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小

国而后亡, 斯用兵之效也。至丹以 荆卿为计 ,始速祸焉。

这就是用武力抗秦的效果。 以…为:把…作为 才招致

第三段:不赂无援

你知道荆轲刺秦的故事吗 你如何评价

小荆飞刀 BIu

例不实发

荆轲刺秦

朱熹:“轲匹夫之勇,其事无足言”。

司马光:“以万乘之国,决匹夫之怒,逞盗贼之谋”。

司马迁: “此其义或成或不成,其立意较然,不欺其志。”

龚自珍评荆轲为“江湖侠骨”。

“至丹以荆卿为计,始速祸焉”,苏洵对“荆轲刺秦”是何种态度

苏洵对「荆轲刺秦」持否定与批判态度,认为这是战略上的重大失误。从“始 速

祸焉”看出,荆轲刺秦这一行为非但未能救国,反而激怒秦国,加速燕国灭亡。

若苏洵欲表达对荆轲的轻蔑,便不可能称之为「荆卿」。这其实恰体现苏洵就事

论事、不因人废言的理性态度,其批判始终围绕“弊在赂秦”的宏观主题展开, 而非纠缠于个体评价。

第三段:不赂无援

状后句 连词,表并列 状后句,后来秦国两次攻打赵国 使退却

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。

等到 因受诬陷而被杀害 可惜赵国用武力抗秦却未能坚持到底

泊牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

赵国都城邯郸变成

秦国的一个郡

况且, 燕赵两国处在秦国把其他国家几乎消灭干净的时候,可以说是智谋穷竭,

国势孤危,战败而亡, 实在是不得已的。如果当初韩、魏、楚三国各自爱惜他们 的国土,齐人不亲附秦国,燕国的刺客不动身赴秦,赵国的良将还活着,那么胜败 存亡的命数(命运), 应当能够与秦国相较量,或许还不易估量。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。 向使

三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存

第三段:不赂无援

当:应当。一说“倘若”。

向使:假设论证

亡之理,当 与秦相较,或 未 易量。

诸侯国 直接原因 根本原因

感彩

齐国 与嬴而不助五国 智力孤危 战败而亡

鄙夷

燕国 以荆卿为计

否定事,不否定人

赵国 牧以谗诛

惋惜

第三段:不赂无援

与赢,五国既丧,齐亦不免

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

牧以谗诛,惜其用武而不终也

对策 三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在。

齐 燕 赵

盖失强援

不能独完

不赂者

以赂者丧

第三段:不赂无援

第四段:历史镜鉴

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力

西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威 之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

唉!如果六国用割让给秦国的土地封赏天下的谋臣,用侍奉秦国的心意礼遇天下的

奇才,合力向西对付秦国,那么,我恐怕秦国人吃饭也不能咽下去了。可悲啊!有 这样的形势,却被秦国积久而成的威势所胁迫,一天天削弱,月月割地,而走向 灭亡。治理国家的人不要使自己被(敌人)积久而成的威势所胁迫啊!

第四段:历史镜鉴

第四段:历史镜鉴

六国与秦国都是诸侯,他们的势 力比秦国弱,却还 有可以不向秦国割地求和

而战胜它的形势。

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟 以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

如果凭着偌大的天下,自降身份追随六国灭亡的前 例,这就又在六国之下了。

“苟以天下之大”是在揶揄谁

而从六国破亡之故事, 是又在六国下矣。

以古鉴今:勿从六国破亡之故事

六国与秦:诸侯

北宋:天下之大

犹豫有可以不赂而胜之之势

第四段:历史镜鉴

得百倍失百倍

祖辈创业子孙割地

奉之弥繁侵之愈急

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

为国者无使为积威之所劫哉

总论点 弊在赂秦

毋从六国破亡之故事

总 分 总 分

总结全文

以古

鉴今

不赂 无援

赂秦 力亏

总分

总结全文

《六国论》借战国六国因割地赂秦国而相继灭亡的史实,

提出「弊在赂秦」的核心论点,通过对比、引用、事实、

举例等论证方法,剖析赂秦导致「力亏」与「失援」的双 重恶果。

全文清晰的逻辑,犀利的笔触,批判妥协政策,最终落

脚于「勿使为积威所劫」的现实警示,既是对历史的深刻 总结,亦是对北宋纳贡政策的尖锐讽谏。

写的有什么问题吗

六国先后被灭,原因真的只有“赂秦”吗

没错,六国论是我

质疑思考

秦灭六国

燕 前222年灭燕

前228年灭赵

赵 前221年灭齐

前225年灭魏

韩 前230年灭韩

楚 前223年灭楚

东灭六医贴线

地理因素

如果赵、燕、齐和韩、魏、楚

易地而处之,会如何

质疑思考

质疑思考

非韩、魏、楚之行赂皆愚,而赵、燕、齐之不赂独智,易地则

皆然也。厥后赂者先亡,而不赂者后灭,本以地之远近递及,非以 赂不赂故分先后,亦自然之势也。

(清 · 林云铭《古文析义》卷七)

“以偏概全”,苏洵是“思考不周"还是“故意为之”

思考所得

选择性论证

苏洵的论证是典型的选择性论证,刻意淡化地理(地缘

政治)等其他因素,将论证焦点集中于“赂秦”,旨 在讽谏当局。

这种策略性取舍虽在逻辑上不够全面,却使论述中锋 芒毕露,峻切非常,成为以古鉴今的典范。

思考所得

“选择性论证后”,是士大夫的苦心孤诣:为讽谏而立论

且具有惊人的示警作用——“言必中当世之过”。

明代何景明: “老泉论六国赂秦,其实借论宋赂契丹之

事,而卒以此亡,可谓深谋先见之识矣。”

唐宋古文之精要——“文以载道”。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

社会黑恶势力

国际政治

校园霸凌

【二战前的绥靖政策】

【案例】1938年《慕尼黑协定》中,英法将捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给纳 粹德国,试图以妥协换取和平。

【结果】如同六国割地赂秦,短暂的和平换来了更大的灾难。德国野心膨胀,加 速侵略,最终引发二战。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

反面案例

反面案例

【校园霸凌】

【案例】被霸凌者忍气吞声,用财物或服从换取暂时安全。如同“割地赂秦”,

退让助长对方气焰。

【结果】霸凌者变本加厉,受害者身心受损。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

【MeToo运动:拒绝沉默的集体觉醒】

受害者们打破隐忍传统,不再以“顾全名誉”为由容忍性骚扰。

如此“为积威之所劫”推动中国企业设立反性骚扰委员会(如阿里2021年增设)。 2020-2023年中国职场性骚扰立案率上升270%(最高法数据),加害者成本骤增, 系统性遏制“妥协文化”

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

正面案例

【华为鸿蒙生态:技术自主破局】

华为拒交“安卓税”:未接受谷歌GMS框架的附加条款。自主研发鸿蒙系统,并实 现装机量7亿(2023年)的突破。鸿蒙系统让中国摆脱对美国操作系统的依赖,

2023年海外市场恢复增长(中东手机销量增40%)。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

正面案例

以史为鉴

历史不断验证: 《六国论》的警示跨越时空,提醒我们对

霸道强权的妥协退让,本质是慢性自杀,任何领域的“赂秦式 妥协”都是饮鸩止渴。

无论是国家、企业还是个人,唯有坚守底线、蓄力自强、

不屈从于霸道强权,方能避免沦为“赂秦者”。

以峻辞刺时政

——苏洵《六国论》

学习目标

【文言积累】实词、活用、句式

【知其文】理清写作思路,学习围绕中心论点不蔓不枝

地有逻辑地展开论述的方法。

【明其人】理解苏洵明达而有针对性的政治见解,总结

历史教训,映照当下时代。

苏洵,字明允,号老泉,四川眉山人,北宋著名散文家,与

其子苏轼、苏辙一同位列“唐宋八大家”。

文以载道

精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。

为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,很有战国

纵横家的风度。

苏洵其人

以古鉴今

散文的一种,以论证为主,特点在于说理。

政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。

史论:通过评论历史,总结历史教训,为当代的统治者提供 借 鉴 。

“六国论”是省略式短语,全称应是“六国破灭之论”,文章旨

在分析六国失败的原因吗,进而 …....

《六国论》是史论还是政论,学界有争议。

破题:六国论

时代背景

口北宋建国后,赵匡胤“杯酒释兵权”将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。

口建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少。

口到苏洵所处之时,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两, 绢10万匹,茶3万斤。

口这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤 了国力,带来了无穷的祸患。

口苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》,通过分析六国失败的原因来委婉地提

醒当朝统治者。

以古鉴今

时代背景

借六国之弊,讽今之弊

借六国之亡,为今之鉴

北宋当时所处的情况及

应对之策与六国类似

赂秦lù 六国互丧sàng 率赂秦耶shuài

获邑 y ì

思厥jué 暴霜露pù 草芥jiè

与嬴yǔ

泊牧jì 日 削月割xuē 为……所wéi

悲夫 f ú

朗读正音

第一段:总论赂秦

第一段:总论赂秦

原意贿赂,此处为

武器 仗打得不好 “向秦国割地求和”

六国破灭,非兵不 利 ,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,

弊病

原因 有人 相继灭亡

破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂者

全部,都 因为

丧,盖 失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

因为 形作动,保全

总论点:六国破灭,弊在赂秦。

第一段:总论赂秦

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,

破灭之道也。

加上“或曰”之后有何好处

或曰:六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂者丧,盖

失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

第一段:总论赂秦

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,

破灭之道也。或 曰) 六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂

者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

或曰:虚拟论敌,有人来杠我 曰:我进一步反驳

一个回合之后,我的观点更加全面、深刻、逻辑严密。

【总论点】

六国破灭 弊在赂秦

分论点一

赂秦者

分论点二

不赂秦者

第一段:总论赂秦

失强援

力亏

第二段:赂秦力亏

第二段:赂秦力亏

秦国除用攻战获取土地之外,

(还收到诸侯的贿赂,) 秦用威胁手段所得到的土地

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而

小的方面就获得邑镇

得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。 则秦

这实际上 六国赂秦所失去的土地 那么

之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

最大的欲望 最大的忧患 本来

第二段:赂秦力亏

死去的祖辈父辈 冒着 才

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘, 以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,

比喻论证,生动形象,情感表达更加鲜明。

举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

割让

起视四境,而秦兵又至矣。

第二段:赂秦力亏

既然这样,那么。(既然如此) 满足

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战

达到 从道理上看本来就应当是这样的

而强弱胜负已判矣。 至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,

判定、确定 倾覆灭亡 理所当然 侍奉

犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

适宜得当(这话说对了)

比喻、引用论证

割地者的短视,暴秦的欲壑难填,诸侯的割肉饲虎之痛,在「如弃草芥」

「抱薪救火」的喻象中纤毫毕现,充溢着一种毋庸置疑的雄辩气势。

数量上

程度上

道理上

大 患

献 易

无厌

侵急

不 灭

大欲

得难

有限

奉繁

不尽

多元对比+夸张=气势逼人

对比

论证

第三段:不赂无援

第三段:不赂无援

接着,随着 灭亡 亲附、亲近

口齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉 与嬴而不助五国也。

五 国既丧,齐亦不免矣。 既:已经;免:幸免。

起初 名作动,坚持正义

口燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小

国而后亡, 斯用兵之效也。至丹以 荆卿为计 ,始速祸焉。

这就是用武力抗秦的效果。 以…为:把…作为 才招致

第三段:不赂无援

你知道荆轲刺秦的故事吗 你如何评价

小荆飞刀 BIu

例不实发

荆轲刺秦

朱熹:“轲匹夫之勇,其事无足言”。

司马光:“以万乘之国,决匹夫之怒,逞盗贼之谋”。

司马迁: “此其义或成或不成,其立意较然,不欺其志。”

龚自珍评荆轲为“江湖侠骨”。

“至丹以荆卿为计,始速祸焉”,苏洵对“荆轲刺秦”是何种态度

苏洵对「荆轲刺秦」持否定与批判态度,认为这是战略上的重大失误。从“始 速

祸焉”看出,荆轲刺秦这一行为非但未能救国,反而激怒秦国,加速燕国灭亡。

若苏洵欲表达对荆轲的轻蔑,便不可能称之为「荆卿」。这其实恰体现苏洵就事

论事、不因人废言的理性态度,其批判始终围绕“弊在赂秦”的宏观主题展开, 而非纠缠于个体评价。

第三段:不赂无援

状后句 连词,表并列 状后句,后来秦国两次攻打赵国 使退却

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。

等到 因受诬陷而被杀害 可惜赵国用武力抗秦却未能坚持到底

泊牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

赵国都城邯郸变成

秦国的一个郡

况且, 燕赵两国处在秦国把其他国家几乎消灭干净的时候,可以说是智谋穷竭,

国势孤危,战败而亡, 实在是不得已的。如果当初韩、魏、楚三国各自爱惜他们 的国土,齐人不亲附秦国,燕国的刺客不动身赴秦,赵国的良将还活着,那么胜败 存亡的命数(命运), 应当能够与秦国相较量,或许还不易估量。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。 向使

三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存

第三段:不赂无援

当:应当。一说“倘若”。

向使:假设论证

亡之理,当 与秦相较,或 未 易量。

诸侯国 直接原因 根本原因

感彩

齐国 与嬴而不助五国 智力孤危 战败而亡

鄙夷

燕国 以荆卿为计

否定事,不否定人

赵国 牧以谗诛

惋惜

第三段:不赂无援

与赢,五国既丧,齐亦不免

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

牧以谗诛,惜其用武而不终也

对策 三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在。

齐 燕 赵

盖失强援

不能独完

不赂者

以赂者丧

第三段:不赂无援

第四段:历史镜鉴

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力

西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威 之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

唉!如果六国用割让给秦国的土地封赏天下的谋臣,用侍奉秦国的心意礼遇天下的

奇才,合力向西对付秦国,那么,我恐怕秦国人吃饭也不能咽下去了。可悲啊!有 这样的形势,却被秦国积久而成的威势所胁迫,一天天削弱,月月割地,而走向 灭亡。治理国家的人不要使自己被(敌人)积久而成的威势所胁迫啊!

第四段:历史镜鉴

第四段:历史镜鉴

六国与秦国都是诸侯,他们的势 力比秦国弱,却还 有可以不向秦国割地求和

而战胜它的形势。

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟 以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

如果凭着偌大的天下,自降身份追随六国灭亡的前 例,这就又在六国之下了。

“苟以天下之大”是在揶揄谁

而从六国破亡之故事, 是又在六国下矣。

以古鉴今:勿从六国破亡之故事

六国与秦:诸侯

北宋:天下之大

犹豫有可以不赂而胜之之势

第四段:历史镜鉴

得百倍失百倍

祖辈创业子孙割地

奉之弥繁侵之愈急

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

为国者无使为积威之所劫哉

总论点 弊在赂秦

毋从六国破亡之故事

总 分 总 分

总结全文

以古

鉴今

不赂 无援

赂秦 力亏

总分

总结全文

《六国论》借战国六国因割地赂秦国而相继灭亡的史实,

提出「弊在赂秦」的核心论点,通过对比、引用、事实、

举例等论证方法,剖析赂秦导致「力亏」与「失援」的双 重恶果。

全文清晰的逻辑,犀利的笔触,批判妥协政策,最终落

脚于「勿使为积威所劫」的现实警示,既是对历史的深刻 总结,亦是对北宋纳贡政策的尖锐讽谏。

写的有什么问题吗

六国先后被灭,原因真的只有“赂秦”吗

没错,六国论是我

质疑思考

秦灭六国

燕 前222年灭燕

前228年灭赵

赵 前221年灭齐

前225年灭魏

韩 前230年灭韩

楚 前223年灭楚

东灭六医贴线

地理因素

如果赵、燕、齐和韩、魏、楚

易地而处之,会如何

质疑思考

质疑思考

非韩、魏、楚之行赂皆愚,而赵、燕、齐之不赂独智,易地则

皆然也。厥后赂者先亡,而不赂者后灭,本以地之远近递及,非以 赂不赂故分先后,亦自然之势也。

(清 · 林云铭《古文析义》卷七)

“以偏概全”,苏洵是“思考不周"还是“故意为之”

思考所得

选择性论证

苏洵的论证是典型的选择性论证,刻意淡化地理(地缘

政治)等其他因素,将论证焦点集中于“赂秦”,旨 在讽谏当局。

这种策略性取舍虽在逻辑上不够全面,却使论述中锋 芒毕露,峻切非常,成为以古鉴今的典范。

思考所得

“选择性论证后”,是士大夫的苦心孤诣:为讽谏而立论

且具有惊人的示警作用——“言必中当世之过”。

明代何景明: “老泉论六国赂秦,其实借论宋赂契丹之

事,而卒以此亡,可谓深谋先见之识矣。”

唐宋古文之精要——“文以载道”。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

社会黑恶势力

国际政治

校园霸凌

【二战前的绥靖政策】

【案例】1938年《慕尼黑协定》中,英法将捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给纳 粹德国,试图以妥协换取和平。

【结果】如同六国割地赂秦,短暂的和平换来了更大的灾难。德国野心膨胀,加 速侵略,最终引发二战。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

反面案例

反面案例

【校园霸凌】

【案例】被霸凌者忍气吞声,用财物或服从换取暂时安全。如同“割地赂秦”,

退让助长对方气焰。

【结果】霸凌者变本加厉,受害者身心受损。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

【MeToo运动:拒绝沉默的集体觉醒】

受害者们打破隐忍传统,不再以“顾全名誉”为由容忍性骚扰。

如此“为积威之所劫”推动中国企业设立反性骚扰委员会(如阿里2021年增设)。 2020-2023年中国职场性骚扰立案率上升270%(最高法数据),加害者成本骤增, 系统性遏制“妥协文化”

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

正面案例

【华为鸿蒙生态:技术自主破局】

华为拒交“安卓税”:未接受谷歌GMS框架的附加条款。自主研发鸿蒙系统,并实 现装机量7亿(2023年)的突破。鸿蒙系统让中国摆脱对美国操作系统的依赖,

2023年海外市场恢复增长(中东手机销量增40%)。

现实中有没有类似《六国论》中“赂秦力亏而亡”的现象

正面案例

以史为鉴

历史不断验证: 《六国论》的警示跨越时空,提醒我们对

霸道强权的妥协退让,本质是慢性自杀,任何领域的“赂秦式 妥协”都是饮鸩止渴。

无论是国家、企业还是个人,唯有坚守底线、蓄力自强、

不屈从于霸道强权,方能避免沦为“赂秦者”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])