第4章 细胞的物质输入和输出 人教版(2019)必修一单元达标测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第4章 细胞的物质输入和输出 人教版(2019)必修一单元达标测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 15:08:06 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第4章 细胞的物质输入和输出——2024-2025学年高一生物学人教版(2024)必修一单元达标测试卷

一、单选题

1.某养猪场每天都会产生大量的废水,为不影响周边的环境,环保人员设计了一个废水处理系统,该系统具体流程如下图所示。下列相关说法错误的是( )

A.养猪场的废水流入厌氧池前常需加水稀释,目的是防止微生物过度失水

B.厌氧池中的微生物可以将难分解的大分子转化为小分子,便于后续处理

C.在废水处理过程中控制废水流入氧化塘的速率从而保证有机物充分分解

D.在氧化塘中需要不断通入空气,目的是为了促进氧化塘中藻类大量增殖

2.在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,观察结果依次为下图甲、乙、丙,其中①、②指细胞结构。下列叙述正确的是( )

A.甲→乙变化的原因之一是结构①的伸缩性比②的要大

B.外界溶液浓度大于细胞液浓度,导致细胞发生甲→乙的变化

C.细胞发生渗透吸水作用至丙状态后,短时间内该细胞会破裂

D.细胞吸水和失水过程中消耗呼吸作用释放的能量

3.甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液中的高20~25倍,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的运输方式是( )

A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞

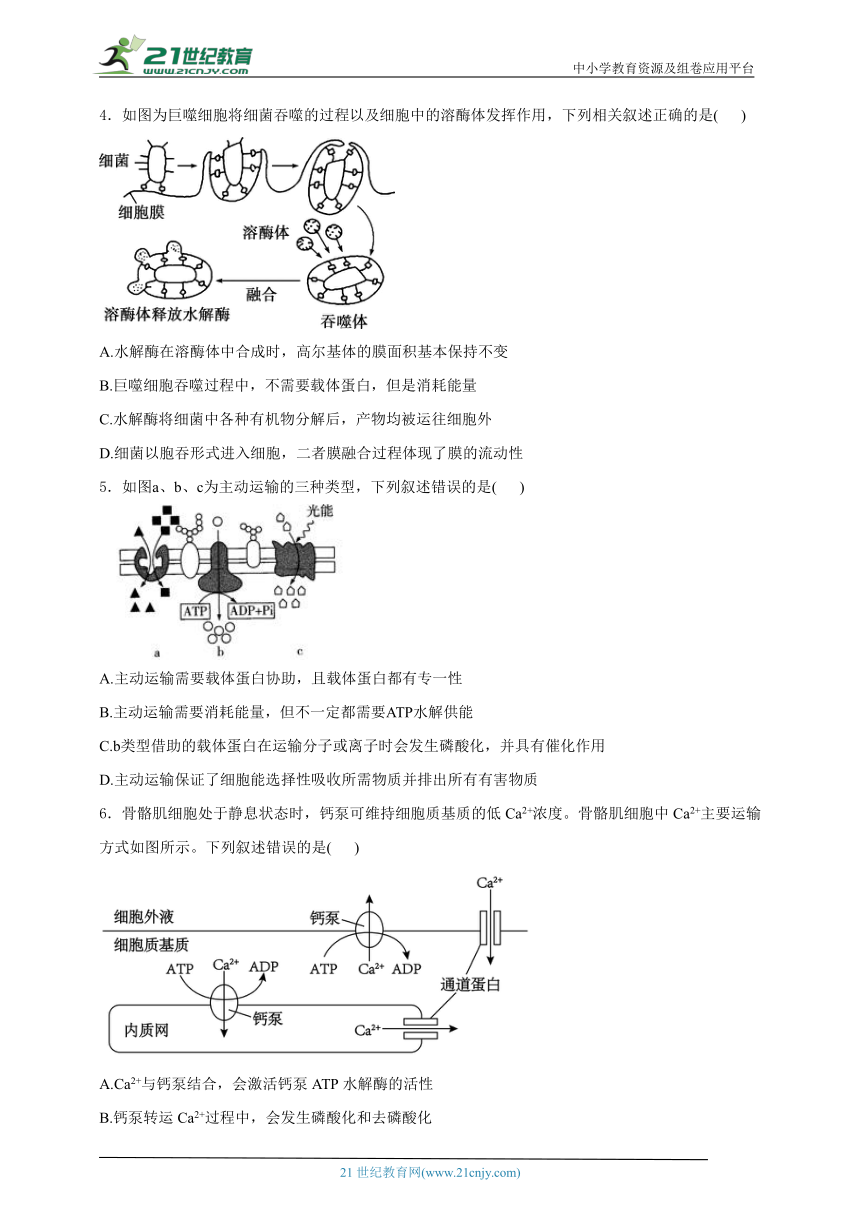

4.如图为巨噬细胞将细菌吞噬的过程以及细胞中的溶酶体发挥作用,下列相关叙述正确的是( )

A.水解酶在溶酶体中合成时,高尔基体的膜面积基本保持不变

B.巨噬细胞吞噬过程中,不需要载体蛋白,但是消耗能量

C.水解酶将细菌中各种有机物分解后,产物均被运往细胞外

D.细菌以胞吞形式进入细胞,二者膜融合过程体现了膜的流动性

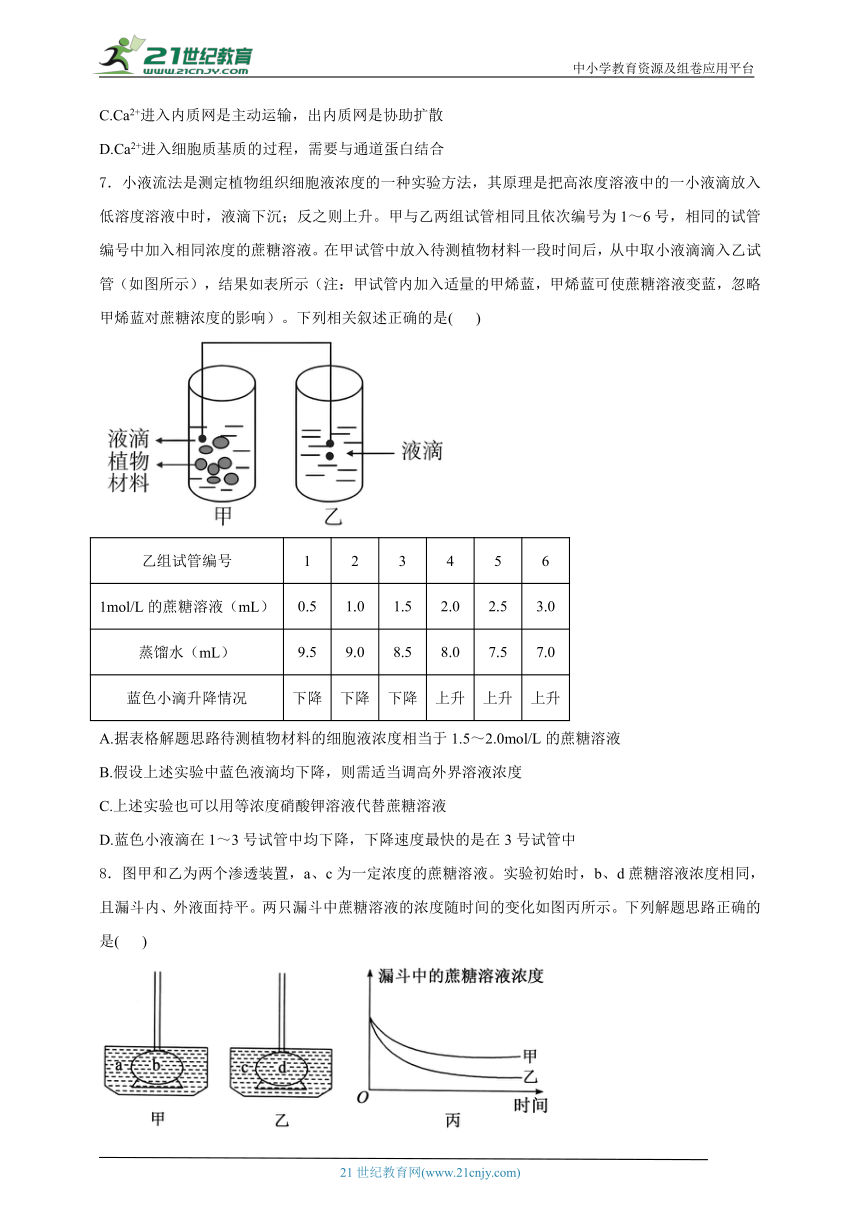

5.如图a、b、c为主动运输的三种类型,下列叙述错误的是( )

A.主动运输需要载体蛋白协助,且载体蛋白都有专一性

B.主动运输需要消耗能量,但不一定都需要ATP水解供能

C.b类型借助的载体蛋白在运输分子或离子时会发生磷酸化,并具有催化作用

D.主动运输保证了细胞能选择性吸收所需物质并排出所有有害物质

6.骨骼肌细胞处于静息状态时,钙泵可维持细胞质基质的低Ca2+浓度。骨骼肌细胞中Ca2+主要运输方式如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Ca2+与钙泵结合,会激活钙泵ATP水解酶的活性

B.钙泵转运Ca2+过程中,会发生磷酸化和去磷酸化

C.Ca2+进入内质网是主动运输,出内质网是协助扩散

D.Ca2+进入细胞质基质的过程,需要与通道蛋白结合

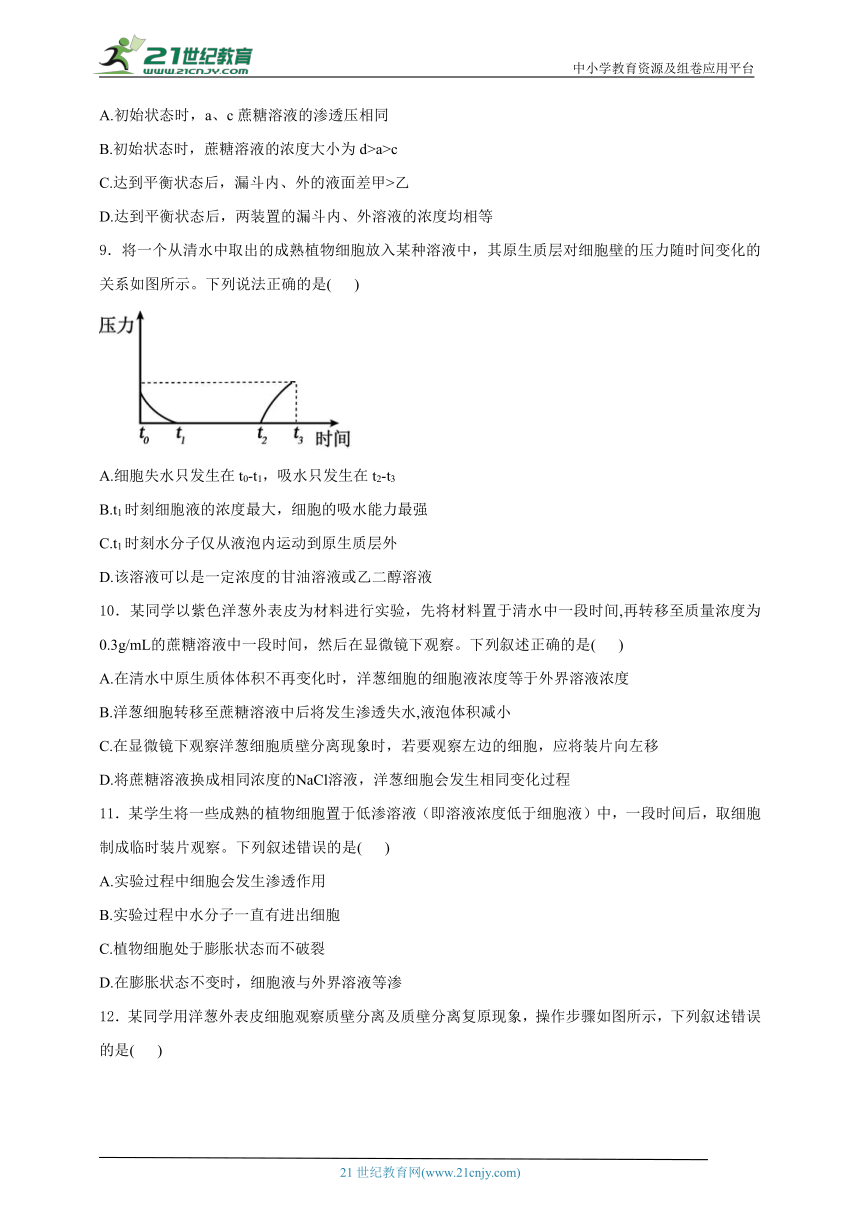

7.小液流法是测定植物组织细胞液浓度的一种实验方法,其原理是把高浓度溶液中的一小液滴放入低溶度溶液中时,液滴下沉;反之则上升。甲与乙两组试管相同且依次编号为1~6号,相同的试管编号中加入相同浓度的蔗糖溶液。在甲试管中放入待测植物材料一段时间后,从中取小液滴滴入乙试管(如图所示),结果如表所示(注:甲试管内加入适量的甲烯蓝,甲烯蓝可使蔗糖溶液变蓝,忽略甲烯蓝对蔗糖浓度的影响)。下列相关叙述正确的是( )

乙组试管编号 1 2 3 4 5 6

1mol/L的蔗糖溶液(mL) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

蒸馏水(mL) 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0

蓝色小滴升降情况 下降 下降 下降 上升 上升 上升

A.据表格解题思路待测植物材料的细胞液浓度相当于1.5~2.0mol/L的蔗糖溶液

B.假设上述实验中蓝色液滴均下降,则需适当调高外界溶液浓度

C.上述实验也可以用等浓度硝酸钾溶液代替蔗糖溶液

D.蓝色小液滴在1~3号试管中均下降,下降速度最快的是在3号试管中

8.图甲和乙为两个渗透装置,a、c为一定浓度的蔗糖溶液。实验初始时,b、d蔗糖溶液浓度相同,且漏斗内、外液面持平。两只漏斗中蔗糖溶液的浓度随时间的变化如图丙所示。下列解题思路正确的是( )

A.初始状态时,a、c蔗糖溶液的渗透压相同

B.初始状态时,蔗糖溶液的浓度大小为d>a>c

C.达到平衡状态后,漏斗内、外的液面差甲>乙

D.达到平衡状态后,两装置的漏斗内、外溶液的浓度均相等

9.将一个从清水中取出的成熟植物细胞放入某种溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )

A.细胞失水只发生在t0-t1,吸水只发生在t2-t3

B.t1时刻细胞液的浓度最大,细胞的吸水能力最强

C.t1时刻水分子仅从液泡内运动到原生质层外

D.该溶液可以是一定浓度的甘油溶液或乙二醇溶液

10.某同学以紫色洋葱外表皮为材料进行实验,先将材料置于清水中一段时间,再转移至质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液中一段时间,然后在显微镜下观察。下列叙述正确的是( )

A.在清水中原生质体体积不再变化时,洋葱细胞的细胞液浓度等于外界溶液浓度

B.洋葱细胞转移至蔗糖溶液中后将发生渗透失水,液泡体积减小

C.在显微镜下观察洋葱细胞质壁分离现象时,若要观察左边的细胞,应将装片向左移

D.将蔗糖溶液换成相同浓度的NaCl溶液,洋葱细胞会发生相同变化过程

11.某学生将一些成熟的植物细胞置于低渗溶液(即溶液浓度低于细胞液)中,一段时间后,取细胞制成临时装片观察。下列叙述错误的是( )

A.实验过程中细胞会发生渗透作用

B.实验过程中水分子一直有进出细胞

C.植物细胞处于膨胀状态而不破裂

D.在膨胀状态不变时,细胞液与外界溶液等渗

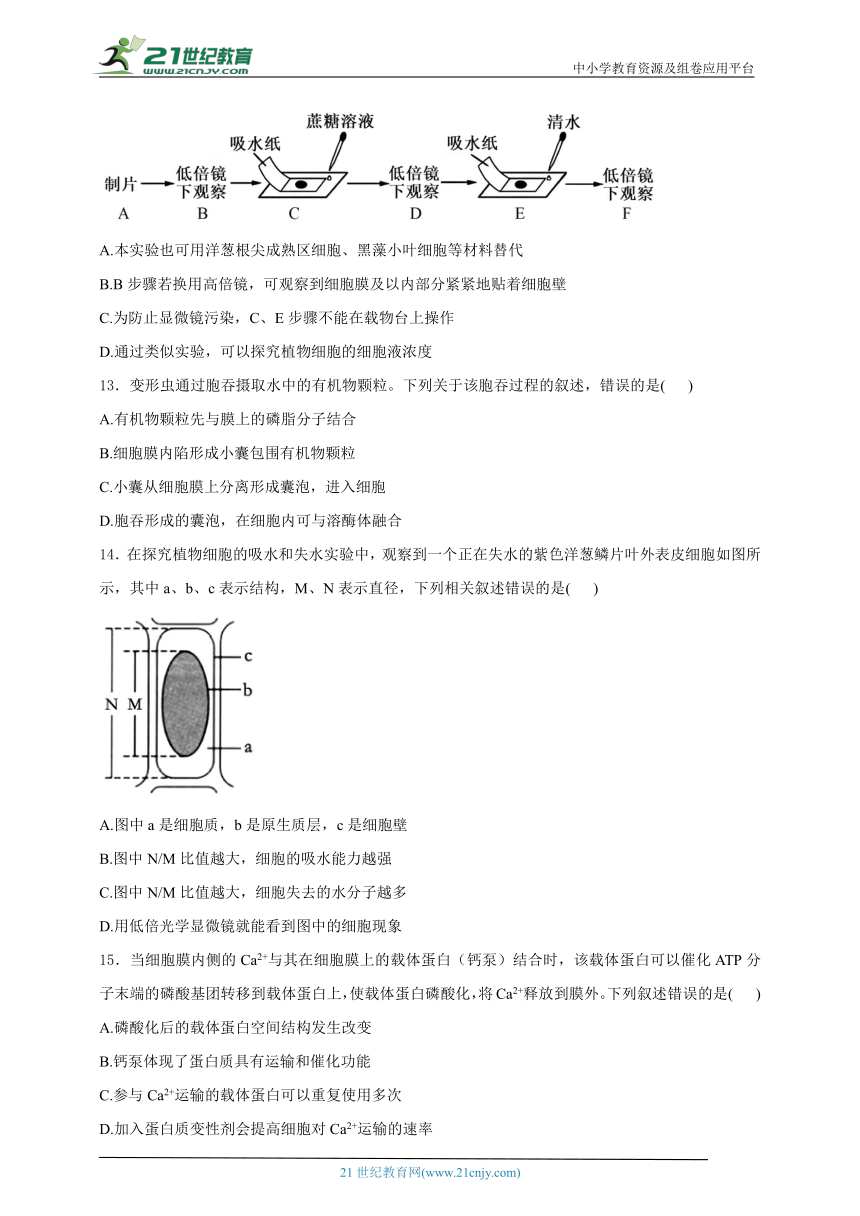

12.某同学用洋葱外表皮细胞观察质壁分离及质壁分离复原现象,操作步骤如图所示,下列叙述错误的是( )

A.本实验也可用洋葱根尖成熟区细胞、黑藻小叶细胞等材料替代

B.B步骤若换用高倍镜,可观察到细胞膜及以内部分紧紧地贴着细胞壁

C.为防止显微镜污染,C、E步骤不能在载物台上操作

D.通过类似实验,可以探究植物细胞的细胞液浓度

13.变形虫通过胞吞摄取水中的有机物颗粒。下列关于该胞吞过程的叙述,错误的是( )

A.有机物颗粒先与膜上的磷脂分子结合

B.细胞膜内陷形成小囊包围有机物颗粒

C.小囊从细胞膜上分离形成囊泡,进入细胞

D.胞吞形成的囊泡,在细胞内可与溶酶体融合

14.在探究植物细胞的吸水和失水实验中,观察到一个正在失水的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞如图所示,其中a、b、c表示结构,M、N表示直径,下列相关叙述错误的是( )

A.图中a是细胞质,b是原生质层,c是细胞壁

B.图中N/M比值越大,细胞的吸水能力越强

C.图中N/M比值越大,细胞失去的水分子越多

D.用低倍光学显微镜就能看到图中的细胞现象

15.当细胞膜内侧的Ca2+与其在细胞膜上的载体蛋白(钙泵)结合时,该载体蛋白可以催化ATP分子末端的磷酸基团转移到载体蛋白上,使载体蛋白磷酸化,将Ca2+释放到膜外。下列叙述错误的是( )

A.磷酸化后的载体蛋白空间结构发生改变

B.钙泵体现了蛋白质具有运输和催化功能

C.参与Ca2+运输的载体蛋白可以重复使用多次

D.加入蛋白质变性剂会提高细胞对Ca2+运输的速率

16.图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是( )

A.若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度小于外界溶液浓度

B.图2中若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为0.3g/mL蔗糖溶液,则A侧液面先上升后下降

C.图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小

D.图3中,若A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA

17.生物兴趣小组欲探究不同品种竹笋的吸水能力,将形状、大小相同的竹笋A和竹笋B在相同部位各取5段,分别放入不同浓度的蔗糖溶液(甲~戊)中。一段时间后,取出称重并计算重量变化,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.竹笋A和B在丙组蔗糖溶液中均吸水

B.丁组竹笋在取出并称重时,其吸水能力较实验前均有所减弱

C.蔗糖溶液浓度大小的排序为乙>丁>甲>戊>丙

D.竹笋A和B在丙组溶液中质量不会一直升高

二、填空题

18.活细胞内外各种离子的浓度是不同的。细胞内外某种离子的浓度差异是通过怎样的调节机制形成的呢?

19.当内外环境变化使体温波动时,皮肤及机体内部的温度感受器将信息传入体温调节中枢,通过产热和散热反应,维持体温相对稳定。回答下列问题:

(1)炎热环境下,机体通过体温调节增加散热。写出皮肤增加散热的两种方式__________。

(2)机体产热和散热达到平衡时的温度即体温调定点,生理状态下人体调定点为37℃。病原体感染后,机体体温升高并稳定在38.5℃时,与正常状态相比,调定点______(填“上移”“下移”或“不变”),机体产热______。

(3)若下丘脑体温调节中枢损毁,机体体温不能维持稳定。已知药物A作用于下丘脑体温调节中枢调控体温。现获得A的结构类似物M,为探究M是否也具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温,将A、M分别用生理盐水溶解后,用发热家兔模型进行了以下实验,请完善实验方案并写出实验结论。

分组 处理方式 结果

甲 发热家兔模型+生理盐水 发热

乙 发热家兔模型+A溶液 退热

丙 发热家兔模型+M溶液 退热

丁 ①______ 发热

②由甲、乙、丙三组实验结果,得出结论__________________。

③由甲、乙、丙、丁四组实验结果,得出结论____________________。

20.我国北方入冬后,大部分植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,抗寒力逐渐加强,该过程称为抗寒锻炼。少数植物体内会发生冰冻而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。关于冻害的机理,一是膜伤害假说,认为冰冻导致植物细胞膜系统受损,胞内物质外流,膜结合酶失活,膜相关生理活动受损。二是硫氢基假说,认为是组织结冰脱水,蛋白质硫氢基(-SH)减少而二硫键(-S-S-)增加,当解冻再吸水时,蛋白质二硫键仍保存,膜蛋白功能丧失,细胞死亡。

(1)进行抗寒锻炼的冬小麦在不同时期细胞内水的含量变化结果如图所示。研究表明,从9月至12月,小麦幼苗中可溶性糖、可溶性蛋白等物质的含量显著增加,说明大部分水存在形式发生的变化是________________________。此时细胞代谢水平下降,抗寒能力________。

(2)细胞的生物膜系统包括____________________,按照膜伤害假说,植物细胞的细胞膜受损可以影响细胞膜__________________________的功能,其功能特性_________________丧失。细胞膜上结合的酶成熟的场所是________,并通过________(填结构名称)运往细胞膜。

(3)按照硫氢基假说,参与脱氢形成二硫键的硫氢基(-SH)位于氨基酸的________(填结构名称),二硫键(-S-S-)增加改变了蛋白质的____________,使其功能丧失。

21.小麦种子需要浸润在水中或潮湿的土壤中,并提供一定浓度的氧气才能够萌发。研究表明,在小麦种子萌发过程中种子内储存的淀粉开始大量消耗,提供能量促使种子萌发;若土壤中镁的含量较低,萌发后的小麦幼苗叶片会变黄,当严重缺镁时幼苗会死亡。解题思路回答下列问题:

(1)晒干的小麦种子充分燃烧剩余的灰烬主要成分是_______。小麦细胞中水的存在形式有两种,萌发过程中小麦种子吸水主要是增加_____的含量;北方冬小麦在冬天来临前,结合水比例上升的意义在于____________。

(2)小麦种子萌发过程中淀粉的分解需要水的参与,说明水具有__________的作用;土壤中镁的含量较低,萌发后的小麦幼苗叶片会变黄的原因是__________。

参考答案

1.答案:D

解析:A、废水流入厌氧池前,浓度太高,为避免微生物过度失水死亡,需要加水稀释处理,A正确;

B、厌氧池中的微生物可以将难分解的大分子物质转化为小分子,便于进行后续处理,B正确;

C、废水流入氧化塘的速率越快,微生物降解有机物越不充分,故在废水处理过程中控制废水流入氧化塘的速率,以确保氧化塘中的微生物将有机物充分分解,C正确;

D、在氧化塘中需要不断通入空气,目的是为了促进氧化塘中的微生物在分解有机物过程中的氧气需要,而不是为了促进藻类的大量繁殖,D错误。

故选D。

2.答案:B

解析:A、甲→乙变化表明,细胞正在发生质壁分离,其内在的原因是:结构①所示的细胞壁的伸缩性比②所示的原生质层的伸缩性要小,A错误;

B、外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,导致细胞发生用→乙的变化,即质壁分离,B正确;

C、细胞发生渗透作用至丙状态,因细胞壁的支持和保护作用,一段时间后该细胞不会破裂,C错误;

D、细胞吸水和失水过程是顺着水分子的相对浓度梯度实现的,因而不消耗呼吸作用释放的能量,D错误。

故选B。

3.答案:C

解析:解题思路题意,甲状腺滤泡细胞内碘浓度比血液中高20~25倍,说明其从环境中吸收碘是从低浓度运输到高浓度,是逆浓度梯度进行的,属于主动运输的过程。

故选C。

4.答案:B

解析:A、水解酶是蛋白质,在核糖体上合成,A错误;

B、细菌以胞吞形式进入细胞,该过程依赖细胞膜的流动性,不需要载体蛋白,但需要能量,B正确;

C、水解酶将细菌中各种有机物分解后,有些产物被运往细胞外,有些产物留在细胞内,C错误;

D、根据图示可知,两者的细胞膜未发生融合,D错误。

故选B。

5.答案:D

解析:主动运输需要载体蛋白协助,且载体蛋白都有专一性,A正确;主动运输需要消耗能量,但不一定均由ATP水解供能,如c过程利用的是光能,B正确;b类型借助的载体蛋白在运输过程中会发生磷酸化,通过改变空间结构来运输相应分子或离子,且可催化ATP水解为主动运输提供能量,C正确;主动运输保证了细胞能选择性吸收所需物质,但并不一定能排出所有有害物质,D错误。

6.答案:D

解析:A、参与Ca2+主动运输的钙泵是一种能催化ATP水解的酶,当Ca2+与其相应位点结合时,其ATP水解酶活性就被激活了,A正确;

B、钙泵转运Ca2+过程中,ATP水解释放的磷酸基团会使钙泵磷酸化,导致其空间结构发生变化,将Ca2+释放到膜另一侧,然后钙泵去磷酸化结构恢复到初始状态,为再次运输Ca2+做准备,B正确;

C、Ca2+进入内质网需要ATP提供能量、需要载体蛋白,运输方式为主动运输;钙泵可维持细胞质基质的低Ca2+浓度,所以细胞质基质中Ca2+浓度低于内质网中Ca2+的浓度,Ca2+出内质网需要通道蛋白的协助、顺浓度梯度运输,运输方式为协助扩散,C正确;

D、Ca2+进入细胞质基质的过程,需要通道蛋白的协助,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,D错误。

故选D。

7.答案:B

解析:A、1-6号试管中蔗糖溶液的浓度逐渐升高,由于乙组3号试管中,液滴移动方向向下,乙组4号试管中,液滴移动方向向上,因每个试管中放入了蔗糖和蒸馏水,每个试管中的浓度应该用蔗糖溶液浓度除以蔗糖溶液和蒸馏水的和,即10ml,推知植物材料的细胞液浓度介于0.15~0.2mol·L-1之间,A错误;

B、蓝色小滴下降,说明植物细胞吸水,即所有外界溶液浓度均低于细胞液浓度,则需适当调高外界溶液浓度,B正确;

C、硝酸钾可进入植物细胞,最后外界溶液浓度都低于细胞液浓度,即都呈现出下降,无法判断细胞液浓度,C错误;

D、蓝色小液滴在1~3号试管中均下降,即都吸水,外界浓度越低,细胞吸水越多,小液滴的浓度越高,下降速度越快,下降最快的是1号试管,D错误。

故选B。

8.答案:B

解析:A、根据试题解题思路,即初始状态时,a蔗糖溶液的渗透压大于b蔗糖溶液的渗透压,A错误;

B、甲乙两只漏斗中蔗糖溶液的浓度都下降,说明甲乙两只漏斗都从外界吸收了水分,根据试题解题思路即初始状态时,a蔗糖溶液的渗透压大于b蔗糖溶液的渗透压,即初始状态时,蔗糖溶液的浓度大小为d>a>c,B正确;

C、实验初始时,b、d蔗糖溶液浓度相同,且漏斗内、外液面持平,渗透平衡时,乙组漏斗中蔗糖溶液的浓度小于甲,说明乙组漏斗内的溶液吸收水多于甲组,即达到平衡状态后,漏斗内、外的液面差乙>甲,C错误;

D、实验初始时,b、d蔗糖溶液浓度相同,且漏斗内、外液面持平,渗透平衡后,漏斗内、外的液面差乙>甲,故达到平衡状态后,两装置的漏斗内、外溶液的浓度不相等,D错误。

故选B。

9.答案:D

解析:A、t0~t1细胞失水,t1时原生质层和细胞壁完全分离,t1~t2还可能发生细胞失水,t1~t2时段中某一刻时会发生细胞吸水,t2~t3细胞吸水,A错误;

B、据图可知,t0~t1这段时间内,原生质层对细胞壁的压力逐渐减小,此时植物细胞发生质壁分离,细胞失水,细胞液浓度增大,t1~t2还可能发生细胞失水,因而不能确定t1时刻细胞液的浓度最大,细胞的吸水能力最强,B错误;

C、图中t0~t1时段,压力逐渐减小,说明原生质层逐渐和细胞壁分离,t1时刻水分子从细胞内运出多于进入的量,因而表现为细胞失水,C错误;

D、据图可知,t0~t1这段时间内,原生质层对细胞壁

的压力逐渐减小,此时植物细胞发生质壁分离,t2~t3时段,压力逐渐增大,说明原生质层逐渐靠近细胞壁,则该溶液中的物质能进入液泡,该细胞发生了质壁分离然后自动复原,一定浓度的甘油溶液或乙二醇溶液中能发生该现象,D正确。

故选D。

10.答案:B

解析:洋葱细胞具有细胞壁,在清水中原生质体体积不再变化时,细胞液浓度大于外界溶液浓度,A错误;蔗糖溶液浓度大于洋葱细胞液浓度,洋葱细胞转移至蔗糖溶液中后将发生渗透失水,液泡体积减小,B正确;显微镜下呈现的是上下左右颠倒的虚像,若要观察左边的细胞,应将装片向右移,C错误;洋葱细胞可以吸收Na+、C1-,发生质壁分离后会自动复原,D错误。

11.答案:D

解析:A、细胞内外存在浓度差,实验过程中细胞会发生渗透作用,A正确;

B、实验开始时进入细胞内的水分子数多余出细胞的水分子数,达到平衡时,水分子进出细胞达到平衡,B正确;

C、植物细胞最外层的细胞壁具有支持和保护的作用,植物细胞吸水处于膨胀状态而不破裂,C正确;

D、在膨胀状态不变时,细胞液浓度与外界溶液浓度不一定相等,D错误。

故选D。

12.答案:C

解析:A、可用洋葱根尖成熟区细胞(加红墨水)、黑藻小叶(观察绿色区域变化)等材料替代,A正确;

B、B步骤换用高倍镜,可观察到细胞膜及以内部分紧紧地贴着细胞壁,即原生质层与细胞壁紧贴,B正确;

C、C、E步骤为引流,可在载物台上操作,有利于进行前后对照,C错误;

D、利用植物细胞质壁分离的原理,通过类似实验可以探究植物细胞的细胞液浓度,也可用该原理比较两种细胞液浓度的大小,D正确。

故选C。

13.答案:A

解析:

14.答案:A

解析:

15.答案:D

解析:

16.答案:A

解析:A、若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,由于不知道该细胞是正在继续发生质壁分离还是复原,还是达到了动态平衡,因此不能确定此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系,细胞液浓度大于、小于或等于外界溶液浓度都有可能,A错误;

B、图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为0.3g/mL蔗糖溶液,葡萄糖分子量更小,其分子数目更多,故A侧物质的量浓度更大,A侧液面先上升,由于葡萄糖分子能透过半透膜,使得两侧葡萄糖分子数目一样,结果B侧浓度更大,故A侧液面又会下降,B正确;

C、图3中,由于水分子进入漏斗,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,则半透膜两侧的浓度差会逐渐减少,随着时间的推移,h将会越来越小,C正确;

D、图3中,若A、a均为蔗糖溶液,开始时漏斗内液面上升,可推测Ma>MA,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,由于浓度差产生的对水的吸引力和液柱压力对水扩散的阻力相等,水分进出平衡,因此达到平衡后Ma>MA,D正确。

故选A。

17.答案:B

解析:A、看图可知,竹笋A和B在丙组,重量均增加,代表吸水,A正确;

B、丁组失水,之后细胞液浓度增大,吸水能力较实验前增强,B错误;

C、观察竹笋A的重量变化,重量越小,说明外界溶液浓度越大,则甲~戊五种蔗糖溶液浓度的大小关系是乙>丁>甲>戊>丙,C正确;

D、由于细胞壁的作用,处于丙状态的竹笋不会一直吸水,质量不会一直升高,D正确。

故选B。

18.答案:细胞通过协助扩散和主动运输的方式维持细胞内外某种离子的浓度差异。

解析:细胞通过协助扩散和主动运输的方式维持细胞内外某种离子的浓度差异,例如:细胞质膜上Na+-K+泵通过ATP(提供能量)驱动,每水解一分子ATP可将3个Na+移出膜外,2个K+移入膜内,造成Na+和K+膜内外的浓度差。

19.答案:(1)皮肤毛细血管舒张、汗液的分泌增多

(2)上移;增加

(3)下丘脑破坏发热家兔模型+M溶液、M具有解热作用、M具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温

解析:(1)在炎热的环境中时,皮肤中的热觉感受器受到刺激后,将兴奋传递至下丘脑的体温调节中枢,通过中枢的调节,使皮肤中的毛细血管舒张,皮肤血流量增多,同时也使汗液的分泌增多等,从而增加散热。

(2)病原体感染后,机体体温升高并稳定在38.5℃时,与正常状态相比,调定点上移,机体产热增加。

(3)为探究M是否也具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温,试验设计中要遵循单一变量原则,丁组的处理为下丘脑破坏发热家兔模型+M溶液,由甲、乙、丙三组实验结果,得出结论M具有解热作用,由甲、乙、丙、丁四组实验结果,得出结论M具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温。

体温恒定调节过程:

20.答案:(1)自由水转化为结合水(或:游离态转化为结合态);增强

(2)细胞膜、细胞器膜、核膜;控制物质进出细胞;选择透过性;高尔基体;囊泡

(3)R基(或:侧链基团);空间结构

解析:(1)图示解题思路:从9月至12月自由水含量下降,结合水含量上升,自由水转化为结合水,自由水含量少,细胞代谢水平下降,结合水含量多,抗寒能力增强。

(2)细胞的生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜、核膜,按照膜伤害假说,植物细胞的细胞膜受损可以影响细胞膜控制物质进出细胞的功能,其功能特性选择透过性丧失。细胞膜上结合的酶成熟的场所是高尔基体,并通过囊泡运输,运往细胞膜。

(3)脱氢形成二硫键的硫氢基(-SH)位于氨基酸的R基(或:侧链基团)。二硫键(-S-S-)増加改变了蛋白质的空间结构,使其功能丧失。

21.答案:(1)无机盐;自由水;避免气温下降时植物细胞内自由水过多导致结冰损害自身,提高植株抗寒能力

(2)水参与细胞内的生化反应;镁是构成叶绿素的重要元素

解析:(1)晒干的小麦种子充分燃烧剩余的灰烬主要成分是无机盐。种子细胞中水的存在形式是自由水和结合水两种形式,萌发过程中种子吸水主要是增加自由水的含量。北方冬小麦在冬天来临前,结合水的比例上升,提高植物的抗寒性。

(2)小麦种子萌发过程中淀粉的分解需要水的参与,说明水能参与生物化学反应,镁是构成叶绿素的组成成分,缺镁会影响叶绿素的合成,小麦幼苗叶片会变黄。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第4章 细胞的物质输入和输出——2024-2025学年高一生物学人教版(2024)必修一单元达标测试卷

一、单选题

1.某养猪场每天都会产生大量的废水,为不影响周边的环境,环保人员设计了一个废水处理系统,该系统具体流程如下图所示。下列相关说法错误的是( )

A.养猪场的废水流入厌氧池前常需加水稀释,目的是防止微生物过度失水

B.厌氧池中的微生物可以将难分解的大分子转化为小分子,便于后续处理

C.在废水处理过程中控制废水流入氧化塘的速率从而保证有机物充分分解

D.在氧化塘中需要不断通入空气,目的是为了促进氧化塘中藻类大量增殖

2.在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,观察结果依次为下图甲、乙、丙,其中①、②指细胞结构。下列叙述正确的是( )

A.甲→乙变化的原因之一是结构①的伸缩性比②的要大

B.外界溶液浓度大于细胞液浓度,导致细胞发生甲→乙的变化

C.细胞发生渗透吸水作用至丙状态后,短时间内该细胞会破裂

D.细胞吸水和失水过程中消耗呼吸作用释放的能量

3.甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液中的高20~25倍,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的运输方式是( )

A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞

4.如图为巨噬细胞将细菌吞噬的过程以及细胞中的溶酶体发挥作用,下列相关叙述正确的是( )

A.水解酶在溶酶体中合成时,高尔基体的膜面积基本保持不变

B.巨噬细胞吞噬过程中,不需要载体蛋白,但是消耗能量

C.水解酶将细菌中各种有机物分解后,产物均被运往细胞外

D.细菌以胞吞形式进入细胞,二者膜融合过程体现了膜的流动性

5.如图a、b、c为主动运输的三种类型,下列叙述错误的是( )

A.主动运输需要载体蛋白协助,且载体蛋白都有专一性

B.主动运输需要消耗能量,但不一定都需要ATP水解供能

C.b类型借助的载体蛋白在运输分子或离子时会发生磷酸化,并具有催化作用

D.主动运输保证了细胞能选择性吸收所需物质并排出所有有害物质

6.骨骼肌细胞处于静息状态时,钙泵可维持细胞质基质的低Ca2+浓度。骨骼肌细胞中Ca2+主要运输方式如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Ca2+与钙泵结合,会激活钙泵ATP水解酶的活性

B.钙泵转运Ca2+过程中,会发生磷酸化和去磷酸化

C.Ca2+进入内质网是主动运输,出内质网是协助扩散

D.Ca2+进入细胞质基质的过程,需要与通道蛋白结合

7.小液流法是测定植物组织细胞液浓度的一种实验方法,其原理是把高浓度溶液中的一小液滴放入低溶度溶液中时,液滴下沉;反之则上升。甲与乙两组试管相同且依次编号为1~6号,相同的试管编号中加入相同浓度的蔗糖溶液。在甲试管中放入待测植物材料一段时间后,从中取小液滴滴入乙试管(如图所示),结果如表所示(注:甲试管内加入适量的甲烯蓝,甲烯蓝可使蔗糖溶液变蓝,忽略甲烯蓝对蔗糖浓度的影响)。下列相关叙述正确的是( )

乙组试管编号 1 2 3 4 5 6

1mol/L的蔗糖溶液(mL) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

蒸馏水(mL) 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0

蓝色小滴升降情况 下降 下降 下降 上升 上升 上升

A.据表格解题思路待测植物材料的细胞液浓度相当于1.5~2.0mol/L的蔗糖溶液

B.假设上述实验中蓝色液滴均下降,则需适当调高外界溶液浓度

C.上述实验也可以用等浓度硝酸钾溶液代替蔗糖溶液

D.蓝色小液滴在1~3号试管中均下降,下降速度最快的是在3号试管中

8.图甲和乙为两个渗透装置,a、c为一定浓度的蔗糖溶液。实验初始时,b、d蔗糖溶液浓度相同,且漏斗内、外液面持平。两只漏斗中蔗糖溶液的浓度随时间的变化如图丙所示。下列解题思路正确的是( )

A.初始状态时,a、c蔗糖溶液的渗透压相同

B.初始状态时,蔗糖溶液的浓度大小为d>a>c

C.达到平衡状态后,漏斗内、外的液面差甲>乙

D.达到平衡状态后,两装置的漏斗内、外溶液的浓度均相等

9.将一个从清水中取出的成熟植物细胞放入某种溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )

A.细胞失水只发生在t0-t1,吸水只发生在t2-t3

B.t1时刻细胞液的浓度最大,细胞的吸水能力最强

C.t1时刻水分子仅从液泡内运动到原生质层外

D.该溶液可以是一定浓度的甘油溶液或乙二醇溶液

10.某同学以紫色洋葱外表皮为材料进行实验,先将材料置于清水中一段时间,再转移至质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液中一段时间,然后在显微镜下观察。下列叙述正确的是( )

A.在清水中原生质体体积不再变化时,洋葱细胞的细胞液浓度等于外界溶液浓度

B.洋葱细胞转移至蔗糖溶液中后将发生渗透失水,液泡体积减小

C.在显微镜下观察洋葱细胞质壁分离现象时,若要观察左边的细胞,应将装片向左移

D.将蔗糖溶液换成相同浓度的NaCl溶液,洋葱细胞会发生相同变化过程

11.某学生将一些成熟的植物细胞置于低渗溶液(即溶液浓度低于细胞液)中,一段时间后,取细胞制成临时装片观察。下列叙述错误的是( )

A.实验过程中细胞会发生渗透作用

B.实验过程中水分子一直有进出细胞

C.植物细胞处于膨胀状态而不破裂

D.在膨胀状态不变时,细胞液与外界溶液等渗

12.某同学用洋葱外表皮细胞观察质壁分离及质壁分离复原现象,操作步骤如图所示,下列叙述错误的是( )

A.本实验也可用洋葱根尖成熟区细胞、黑藻小叶细胞等材料替代

B.B步骤若换用高倍镜,可观察到细胞膜及以内部分紧紧地贴着细胞壁

C.为防止显微镜污染,C、E步骤不能在载物台上操作

D.通过类似实验,可以探究植物细胞的细胞液浓度

13.变形虫通过胞吞摄取水中的有机物颗粒。下列关于该胞吞过程的叙述,错误的是( )

A.有机物颗粒先与膜上的磷脂分子结合

B.细胞膜内陷形成小囊包围有机物颗粒

C.小囊从细胞膜上分离形成囊泡,进入细胞

D.胞吞形成的囊泡,在细胞内可与溶酶体融合

14.在探究植物细胞的吸水和失水实验中,观察到一个正在失水的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞如图所示,其中a、b、c表示结构,M、N表示直径,下列相关叙述错误的是( )

A.图中a是细胞质,b是原生质层,c是细胞壁

B.图中N/M比值越大,细胞的吸水能力越强

C.图中N/M比值越大,细胞失去的水分子越多

D.用低倍光学显微镜就能看到图中的细胞现象

15.当细胞膜内侧的Ca2+与其在细胞膜上的载体蛋白(钙泵)结合时,该载体蛋白可以催化ATP分子末端的磷酸基团转移到载体蛋白上,使载体蛋白磷酸化,将Ca2+释放到膜外。下列叙述错误的是( )

A.磷酸化后的载体蛋白空间结构发生改变

B.钙泵体现了蛋白质具有运输和催化功能

C.参与Ca2+运输的载体蛋白可以重复使用多次

D.加入蛋白质变性剂会提高细胞对Ca2+运输的速率

16.图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是( )

A.若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度小于外界溶液浓度

B.图2中若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为0.3g/mL蔗糖溶液,则A侧液面先上升后下降

C.图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小

D.图3中,若A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA

17.生物兴趣小组欲探究不同品种竹笋的吸水能力,将形状、大小相同的竹笋A和竹笋B在相同部位各取5段,分别放入不同浓度的蔗糖溶液(甲~戊)中。一段时间后,取出称重并计算重量变化,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.竹笋A和B在丙组蔗糖溶液中均吸水

B.丁组竹笋在取出并称重时,其吸水能力较实验前均有所减弱

C.蔗糖溶液浓度大小的排序为乙>丁>甲>戊>丙

D.竹笋A和B在丙组溶液中质量不会一直升高

二、填空题

18.活细胞内外各种离子的浓度是不同的。细胞内外某种离子的浓度差异是通过怎样的调节机制形成的呢?

19.当内外环境变化使体温波动时,皮肤及机体内部的温度感受器将信息传入体温调节中枢,通过产热和散热反应,维持体温相对稳定。回答下列问题:

(1)炎热环境下,机体通过体温调节增加散热。写出皮肤增加散热的两种方式__________。

(2)机体产热和散热达到平衡时的温度即体温调定点,生理状态下人体调定点为37℃。病原体感染后,机体体温升高并稳定在38.5℃时,与正常状态相比,调定点______(填“上移”“下移”或“不变”),机体产热______。

(3)若下丘脑体温调节中枢损毁,机体体温不能维持稳定。已知药物A作用于下丘脑体温调节中枢调控体温。现获得A的结构类似物M,为探究M是否也具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温,将A、M分别用生理盐水溶解后,用发热家兔模型进行了以下实验,请完善实验方案并写出实验结论。

分组 处理方式 结果

甲 发热家兔模型+生理盐水 发热

乙 发热家兔模型+A溶液 退热

丙 发热家兔模型+M溶液 退热

丁 ①______ 发热

②由甲、乙、丙三组实验结果,得出结论__________________。

③由甲、乙、丙、丁四组实验结果,得出结论____________________。

20.我国北方入冬后,大部分植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,抗寒力逐渐加强,该过程称为抗寒锻炼。少数植物体内会发生冰冻而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。关于冻害的机理,一是膜伤害假说,认为冰冻导致植物细胞膜系统受损,胞内物质外流,膜结合酶失活,膜相关生理活动受损。二是硫氢基假说,认为是组织结冰脱水,蛋白质硫氢基(-SH)减少而二硫键(-S-S-)增加,当解冻再吸水时,蛋白质二硫键仍保存,膜蛋白功能丧失,细胞死亡。

(1)进行抗寒锻炼的冬小麦在不同时期细胞内水的含量变化结果如图所示。研究表明,从9月至12月,小麦幼苗中可溶性糖、可溶性蛋白等物质的含量显著增加,说明大部分水存在形式发生的变化是________________________。此时细胞代谢水平下降,抗寒能力________。

(2)细胞的生物膜系统包括____________________,按照膜伤害假说,植物细胞的细胞膜受损可以影响细胞膜__________________________的功能,其功能特性_________________丧失。细胞膜上结合的酶成熟的场所是________,并通过________(填结构名称)运往细胞膜。

(3)按照硫氢基假说,参与脱氢形成二硫键的硫氢基(-SH)位于氨基酸的________(填结构名称),二硫键(-S-S-)增加改变了蛋白质的____________,使其功能丧失。

21.小麦种子需要浸润在水中或潮湿的土壤中,并提供一定浓度的氧气才能够萌发。研究表明,在小麦种子萌发过程中种子内储存的淀粉开始大量消耗,提供能量促使种子萌发;若土壤中镁的含量较低,萌发后的小麦幼苗叶片会变黄,当严重缺镁时幼苗会死亡。解题思路回答下列问题:

(1)晒干的小麦种子充分燃烧剩余的灰烬主要成分是_______。小麦细胞中水的存在形式有两种,萌发过程中小麦种子吸水主要是增加_____的含量;北方冬小麦在冬天来临前,结合水比例上升的意义在于____________。

(2)小麦种子萌发过程中淀粉的分解需要水的参与,说明水具有__________的作用;土壤中镁的含量较低,萌发后的小麦幼苗叶片会变黄的原因是__________。

参考答案

1.答案:D

解析:A、废水流入厌氧池前,浓度太高,为避免微生物过度失水死亡,需要加水稀释处理,A正确;

B、厌氧池中的微生物可以将难分解的大分子物质转化为小分子,便于进行后续处理,B正确;

C、废水流入氧化塘的速率越快,微生物降解有机物越不充分,故在废水处理过程中控制废水流入氧化塘的速率,以确保氧化塘中的微生物将有机物充分分解,C正确;

D、在氧化塘中需要不断通入空气,目的是为了促进氧化塘中的微生物在分解有机物过程中的氧气需要,而不是为了促进藻类的大量繁殖,D错误。

故选D。

2.答案:B

解析:A、甲→乙变化表明,细胞正在发生质壁分离,其内在的原因是:结构①所示的细胞壁的伸缩性比②所示的原生质层的伸缩性要小,A错误;

B、外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,导致细胞发生用→乙的变化,即质壁分离,B正确;

C、细胞发生渗透作用至丙状态,因细胞壁的支持和保护作用,一段时间后该细胞不会破裂,C错误;

D、细胞吸水和失水过程是顺着水分子的相对浓度梯度实现的,因而不消耗呼吸作用释放的能量,D错误。

故选B。

3.答案:C

解析:解题思路题意,甲状腺滤泡细胞内碘浓度比血液中高20~25倍,说明其从环境中吸收碘是从低浓度运输到高浓度,是逆浓度梯度进行的,属于主动运输的过程。

故选C。

4.答案:B

解析:A、水解酶是蛋白质,在核糖体上合成,A错误;

B、细菌以胞吞形式进入细胞,该过程依赖细胞膜的流动性,不需要载体蛋白,但需要能量,B正确;

C、水解酶将细菌中各种有机物分解后,有些产物被运往细胞外,有些产物留在细胞内,C错误;

D、根据图示可知,两者的细胞膜未发生融合,D错误。

故选B。

5.答案:D

解析:主动运输需要载体蛋白协助,且载体蛋白都有专一性,A正确;主动运输需要消耗能量,但不一定均由ATP水解供能,如c过程利用的是光能,B正确;b类型借助的载体蛋白在运输过程中会发生磷酸化,通过改变空间结构来运输相应分子或离子,且可催化ATP水解为主动运输提供能量,C正确;主动运输保证了细胞能选择性吸收所需物质,但并不一定能排出所有有害物质,D错误。

6.答案:D

解析:A、参与Ca2+主动运输的钙泵是一种能催化ATP水解的酶,当Ca2+与其相应位点结合时,其ATP水解酶活性就被激活了,A正确;

B、钙泵转运Ca2+过程中,ATP水解释放的磷酸基团会使钙泵磷酸化,导致其空间结构发生变化,将Ca2+释放到膜另一侧,然后钙泵去磷酸化结构恢复到初始状态,为再次运输Ca2+做准备,B正确;

C、Ca2+进入内质网需要ATP提供能量、需要载体蛋白,运输方式为主动运输;钙泵可维持细胞质基质的低Ca2+浓度,所以细胞质基质中Ca2+浓度低于内质网中Ca2+的浓度,Ca2+出内质网需要通道蛋白的协助、顺浓度梯度运输,运输方式为协助扩散,C正确;

D、Ca2+进入细胞质基质的过程,需要通道蛋白的协助,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,D错误。

故选D。

7.答案:B

解析:A、1-6号试管中蔗糖溶液的浓度逐渐升高,由于乙组3号试管中,液滴移动方向向下,乙组4号试管中,液滴移动方向向上,因每个试管中放入了蔗糖和蒸馏水,每个试管中的浓度应该用蔗糖溶液浓度除以蔗糖溶液和蒸馏水的和,即10ml,推知植物材料的细胞液浓度介于0.15~0.2mol·L-1之间,A错误;

B、蓝色小滴下降,说明植物细胞吸水,即所有外界溶液浓度均低于细胞液浓度,则需适当调高外界溶液浓度,B正确;

C、硝酸钾可进入植物细胞,最后外界溶液浓度都低于细胞液浓度,即都呈现出下降,无法判断细胞液浓度,C错误;

D、蓝色小液滴在1~3号试管中均下降,即都吸水,外界浓度越低,细胞吸水越多,小液滴的浓度越高,下降速度越快,下降最快的是1号试管,D错误。

故选B。

8.答案:B

解析:A、根据试题解题思路,即初始状态时,a蔗糖溶液的渗透压大于b蔗糖溶液的渗透压,A错误;

B、甲乙两只漏斗中蔗糖溶液的浓度都下降,说明甲乙两只漏斗都从外界吸收了水分,根据试题解题思路即初始状态时,a蔗糖溶液的渗透压大于b蔗糖溶液的渗透压,即初始状态时,蔗糖溶液的浓度大小为d>a>c,B正确;

C、实验初始时,b、d蔗糖溶液浓度相同,且漏斗内、外液面持平,渗透平衡时,乙组漏斗中蔗糖溶液的浓度小于甲,说明乙组漏斗内的溶液吸收水多于甲组,即达到平衡状态后,漏斗内、外的液面差乙>甲,C错误;

D、实验初始时,b、d蔗糖溶液浓度相同,且漏斗内、外液面持平,渗透平衡后,漏斗内、外的液面差乙>甲,故达到平衡状态后,两装置的漏斗内、外溶液的浓度不相等,D错误。

故选B。

9.答案:D

解析:A、t0~t1细胞失水,t1时原生质层和细胞壁完全分离,t1~t2还可能发生细胞失水,t1~t2时段中某一刻时会发生细胞吸水,t2~t3细胞吸水,A错误;

B、据图可知,t0~t1这段时间内,原生质层对细胞壁的压力逐渐减小,此时植物细胞发生质壁分离,细胞失水,细胞液浓度增大,t1~t2还可能发生细胞失水,因而不能确定t1时刻细胞液的浓度最大,细胞的吸水能力最强,B错误;

C、图中t0~t1时段,压力逐渐减小,说明原生质层逐渐和细胞壁分离,t1时刻水分子从细胞内运出多于进入的量,因而表现为细胞失水,C错误;

D、据图可知,t0~t1这段时间内,原生质层对细胞壁

的压力逐渐减小,此时植物细胞发生质壁分离,t2~t3时段,压力逐渐增大,说明原生质层逐渐靠近细胞壁,则该溶液中的物质能进入液泡,该细胞发生了质壁分离然后自动复原,一定浓度的甘油溶液或乙二醇溶液中能发生该现象,D正确。

故选D。

10.答案:B

解析:洋葱细胞具有细胞壁,在清水中原生质体体积不再变化时,细胞液浓度大于外界溶液浓度,A错误;蔗糖溶液浓度大于洋葱细胞液浓度,洋葱细胞转移至蔗糖溶液中后将发生渗透失水,液泡体积减小,B正确;显微镜下呈现的是上下左右颠倒的虚像,若要观察左边的细胞,应将装片向右移,C错误;洋葱细胞可以吸收Na+、C1-,发生质壁分离后会自动复原,D错误。

11.答案:D

解析:A、细胞内外存在浓度差,实验过程中细胞会发生渗透作用,A正确;

B、实验开始时进入细胞内的水分子数多余出细胞的水分子数,达到平衡时,水分子进出细胞达到平衡,B正确;

C、植物细胞最外层的细胞壁具有支持和保护的作用,植物细胞吸水处于膨胀状态而不破裂,C正确;

D、在膨胀状态不变时,细胞液浓度与外界溶液浓度不一定相等,D错误。

故选D。

12.答案:C

解析:A、可用洋葱根尖成熟区细胞(加红墨水)、黑藻小叶(观察绿色区域变化)等材料替代,A正确;

B、B步骤换用高倍镜,可观察到细胞膜及以内部分紧紧地贴着细胞壁,即原生质层与细胞壁紧贴,B正确;

C、C、E步骤为引流,可在载物台上操作,有利于进行前后对照,C错误;

D、利用植物细胞质壁分离的原理,通过类似实验可以探究植物细胞的细胞液浓度,也可用该原理比较两种细胞液浓度的大小,D正确。

故选C。

13.答案:A

解析:

14.答案:A

解析:

15.答案:D

解析:

16.答案:A

解析:A、若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,由于不知道该细胞是正在继续发生质壁分离还是复原,还是达到了动态平衡,因此不能确定此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系,细胞液浓度大于、小于或等于外界溶液浓度都有可能,A错误;

B、图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为0.3g/mL蔗糖溶液,葡萄糖分子量更小,其分子数目更多,故A侧物质的量浓度更大,A侧液面先上升,由于葡萄糖分子能透过半透膜,使得两侧葡萄糖分子数目一样,结果B侧浓度更大,故A侧液面又会下降,B正确;

C、图3中,由于水分子进入漏斗,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,则半透膜两侧的浓度差会逐渐减少,随着时间的推移,h将会越来越小,C正确;

D、图3中,若A、a均为蔗糖溶液,开始时漏斗内液面上升,可推测Ma>MA,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,由于浓度差产生的对水的吸引力和液柱压力对水扩散的阻力相等,水分进出平衡,因此达到平衡后Ma>MA,D正确。

故选A。

17.答案:B

解析:A、看图可知,竹笋A和B在丙组,重量均增加,代表吸水,A正确;

B、丁组失水,之后细胞液浓度增大,吸水能力较实验前增强,B错误;

C、观察竹笋A的重量变化,重量越小,说明外界溶液浓度越大,则甲~戊五种蔗糖溶液浓度的大小关系是乙>丁>甲>戊>丙,C正确;

D、由于细胞壁的作用,处于丙状态的竹笋不会一直吸水,质量不会一直升高,D正确。

故选B。

18.答案:细胞通过协助扩散和主动运输的方式维持细胞内外某种离子的浓度差异。

解析:细胞通过协助扩散和主动运输的方式维持细胞内外某种离子的浓度差异,例如:细胞质膜上Na+-K+泵通过ATP(提供能量)驱动,每水解一分子ATP可将3个Na+移出膜外,2个K+移入膜内,造成Na+和K+膜内外的浓度差。

19.答案:(1)皮肤毛细血管舒张、汗液的分泌增多

(2)上移;增加

(3)下丘脑破坏发热家兔模型+M溶液、M具有解热作用、M具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温

解析:(1)在炎热的环境中时,皮肤中的热觉感受器受到刺激后,将兴奋传递至下丘脑的体温调节中枢,通过中枢的调节,使皮肤中的毛细血管舒张,皮肤血流量增多,同时也使汗液的分泌增多等,从而增加散热。

(2)病原体感染后,机体体温升高并稳定在38.5℃时,与正常状态相比,调定点上移,机体产热增加。

(3)为探究M是否也具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温,试验设计中要遵循单一变量原则,丁组的处理为下丘脑破坏发热家兔模型+M溶液,由甲、乙、丙三组实验结果,得出结论M具有解热作用,由甲、乙、丙、丁四组实验结果,得出结论M具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温。

体温恒定调节过程:

20.答案:(1)自由水转化为结合水(或:游离态转化为结合态);增强

(2)细胞膜、细胞器膜、核膜;控制物质进出细胞;选择透过性;高尔基体;囊泡

(3)R基(或:侧链基团);空间结构

解析:(1)图示解题思路:从9月至12月自由水含量下降,结合水含量上升,自由水转化为结合水,自由水含量少,细胞代谢水平下降,结合水含量多,抗寒能力增强。

(2)细胞的生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜、核膜,按照膜伤害假说,植物细胞的细胞膜受损可以影响细胞膜控制物质进出细胞的功能,其功能特性选择透过性丧失。细胞膜上结合的酶成熟的场所是高尔基体,并通过囊泡运输,运往细胞膜。

(3)脱氢形成二硫键的硫氢基(-SH)位于氨基酸的R基(或:侧链基团)。二硫键(-S-S-)増加改变了蛋白质的空间结构,使其功能丧失。

21.答案:(1)无机盐;自由水;避免气温下降时植物细胞内自由水过多导致结冰损害自身,提高植株抗寒能力

(2)水参与细胞内的生化反应;镁是构成叶绿素的重要元素

解析:(1)晒干的小麦种子充分燃烧剩余的灰烬主要成分是无机盐。种子细胞中水的存在形式是自由水和结合水两种形式,萌发过程中种子吸水主要是增加自由水的含量。北方冬小麦在冬天来临前,结合水的比例上升,提高植物的抗寒性。

(2)小麦种子萌发过程中淀粉的分解需要水的参与,说明水能参与生物化学反应,镁是构成叶绿素的组成成分,缺镁会影响叶绿素的合成,小麦幼苗叶片会变黄。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 走近细胞

- 第1节 细胞是生命活动的基本单位

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第2章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 细胞中的无机物

- 第3节 细胞中的糖类和脂质

- 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者

- 第5节 核酸是遗传信息的携带者

- 第3章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜的结构和功能

- 第2节 细胞器之间的分工合作

- 第3节 细胞核的结构和功能

- 第4章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 被动运输

- 第2节 主动运输与胞吞、胞吐

- 第5章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“货币”ATP

- 第3节 细胞呼吸的原理和应用

- 第4节 光合作用与能量转化

- 第6章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和死亡