15 女娲补天 教案

图片预览

文档简介

15.女娲补天

一、教学目标

1.认识“措”“混”等8个生字,理解“惊慌失措”“混乱”“恐怖”“黏稠” “坍塌”“传颂”等词语的意思。

2.默读课文,了解故事的起因、经过和结果,把握课文的主要内容。(重点)

3.感受神话故事神奇的想象和鲜明的人物形象,并能发挥自己的想象,把女娲从各地拣来五色石的经过说清楚、说生动。(难点)

二、教学过程

(一)游戏导入

1.猜一猜。 (出示相关文字信息,猜猜神话故事的名称)

一心为治水 三过家门而不入。 (《大禹治水》)

扶桑 九个太阳 (《羿射九日》)

斧头 劈开天地创造世界 (《盘古开天地》)

常衔西山之木石 以堙东海 (《精卫填海》)

2.联系已学课文,说说神话的特点。

——故事充满神奇的想象。

——人物都有神奇的本领。

3.揭题质疑。

——女娲为什么补天?

——女娲怎样补天?

——女娲补天的结果是什么?

(二)初知补天起因

1.检查生字词

共工 祝融

一根撑天的大柱子 不周山 天塌(tā)地裂

大窟窿 一个大窟窿 喷涌而出

黑黝黝(yǒu) 一道道黑黝黝的深沟 残害人类

混乱 恐怖 一片混乱和恐怖 惊慌失措(cuò)

2.根据词语提示,梳理故事的起因。

——天地忽然发生大变动,天塌地裂,洪水喷涌,野兽出没。人们处在水深火热之中。

3.链接小文言文,对应故事的起因。(配乐男生朗读)

昔者,共工与颛顼(zhuān xū)/争为帝,怒而触/不周之山,天柱/折 (shé),地维/绝。天/倾西北,故/日月星辰/移焉;地/不满东南,故/水潦(liáo)尘埃/归焉。

——摘自《淮南子》

当人们惊慌失措,四处奔逃,整个世界陷入了一片混乱和恐怖之中。人类是如此的弱小与无助,谁来拯救人类呢?

——此时此刻,女娲出现了,她在人类最需要她的时候出现了。

女娲为了拯救万民于危难险境之中,她决心怎样?

——她决心把天和地修补起来,让人类重新过上幸福的生活。

(三)研读补天经过

1.提炼概括,渗透方法。 (出示语段)

女娲先从各地拣来赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头,燃起神火熔炼。随着神火渐渐熄灭,五种颜色的石头被炼成了黏稠的石浆。女娲用这些石浆把天上的大窟窿修补好。

启发思考:请默读课文第四自然段,为了补天女娲做了什么事 可从中提取哪些关键词来概括

(2)圈出相关词语并概括。 (相机板书:拣石、炼浆、补天)

(3)提炼方法。

——圈关键词

——筛选概括

2.迁移运用,学习方法。

(1)默读第四自然段,用这种方法,填写女娲补天的过程。

(2)学生交流。

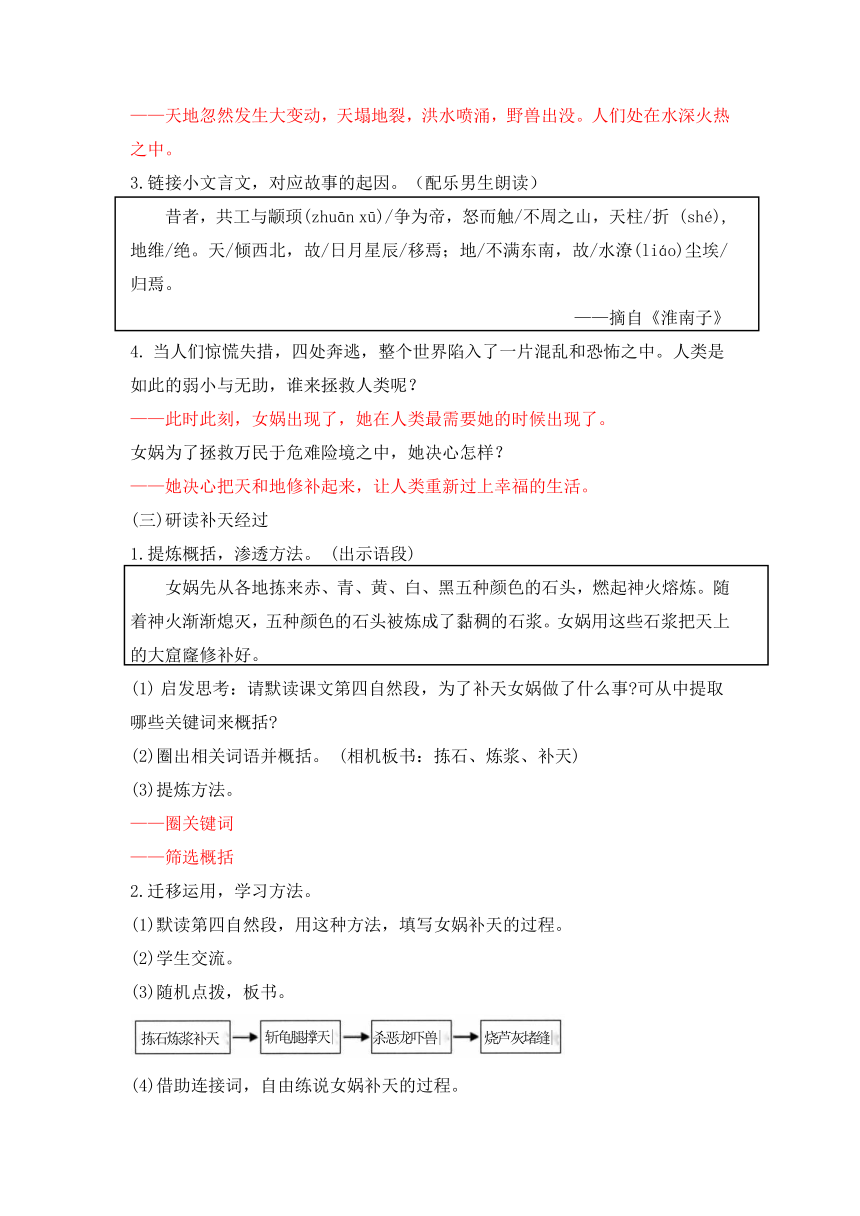

(3)随机点拨,板书。

(4)借助连接词,自由练说女娲补天的过程。

作者为了把这几件事写清楚,还用了一些表示时间先后顺序的连接词,请你在文中圈画出来吧!我们用上这几个连接词,古今对照,把女娲补天的过程说具体、说完整吧!(答案:先、于、接着、最后)

(四)说说故事的结果

1.女娲补天有了圆满的结局。课文中,故事的结果写得很简单,只用了一句话,请大家找出来读一读。

天和地终于恢复了平静,人类获得了新生。

正是因为有了女娲的壮举,天地间才有春夏秋冬的交替,才有日月星辰的运行,人类才得以在天地之间代代相传,生生不息。让我们通过一段视频去感受女娲带给天地的安宁和祥和吧!(播放动画片《女娲补天》片段)

小结:在我国各地,处处都耸立着女娲的塑像,她的美丽善良,她的甘于奉献,将会被世人一代代地传诵下去。(女娲在各地的塑像图)

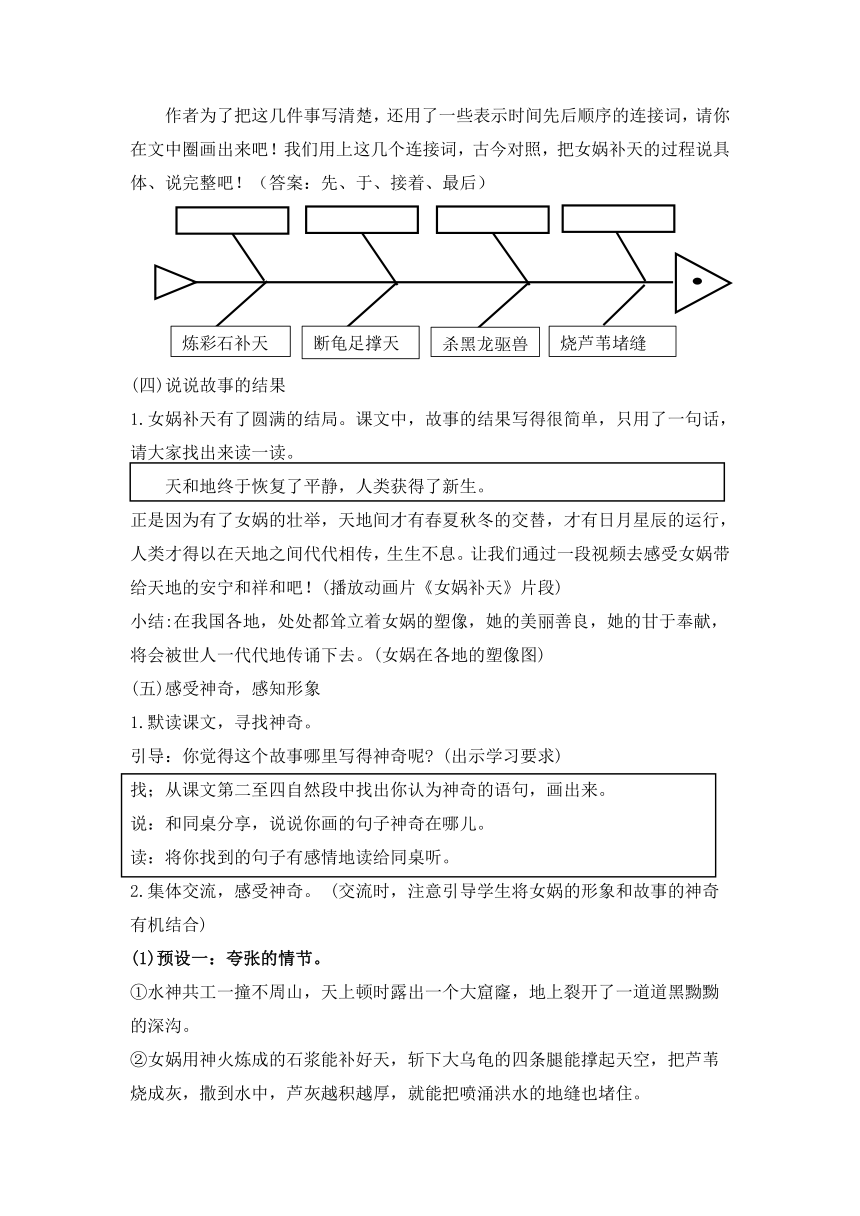

(五)感受神奇,感知形象

1.默读课文,寻找神奇。

引导:你觉得这个故事哪里写得神奇呢 (出示学习要求)

找;从课文第二至四自然段中找出你认为神奇的语句,画出来。

说:和同桌分享,说说你画的句子神奇在哪儿。

读:将你找到的句子有感情地读给同桌听。

2.集体交流,感受神奇。 (交流时,注意引导学生将女娲的形象和故事的神奇

有机结合)

(1)预设一:夸张的情节。

①水神共工一撞不周山,天上顿时露出一个大窟窿,地上裂开了一道道黑黝黝

的深沟。

②女娲用神火炼成的石浆能补好天,斩下大乌龟的四条腿能撑起天空,把芦苇

烧成灰,撒到水中,芦灰越积越厚,就能把喷涌洪水的地缝也堵住。

③五色石幻化成五彩的云霞,想象神奇又巧妙。

(2)预设二:有超能力的人物。

①下决心补天,表现了女娲拯救人类的强大决心和善良品质。

②女娲拣来五种颜色的石头,燃起神火熔炼,用炼成的石浆把天补好。

点拨: “拣来” “燃起” “炼成” “补好”,一步一步的做法,展示了女娲不怕困难和危险、坚强能干、甘于奉献的形象。

③女娲为了让补好的天不再塌下来,斩下大乌龟的四条腿竖立在大地的四方,

把人类头顶上的天空撑起来,突出了她的智慧和果断,以及为人类造福的品质。

(五)想象补白,续编神奇

1.六人小组合作创编故事情节。把女娲拣石的过程说具体

(1)借助句式创编情节

1)神话就是如此的神奇,动人的传说往往能经久不息。在课文中,作者用了一句话介绍女娲寻找彩石的过程,留给我们无限的想象空间。

女娲先从各地拣来赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头,燃起神火熔炼。

女娲是怎样找到这五种彩石的?课文没有进行具体的描写,请你发挥想象,把女娲从各地拣来五种颜色石头的过程说清楚、说生动。

2)(出示五彩石图片)这就是传说中的五彩石,这些石头可能藏在什么地方?它们或许藏在毒虫猛兽出没的高山密林之中,或许藏在陡峭的悬崖峭壁之上,又或许藏在变幻莫测的海底深处。我们可以提出以下问题进行想象:

女娲分别去哪里找到这些石头的?

女娲在拣石头的时候会遇到什么困难?

她是怎样解决这些困难的?

3)抓住了以上几个问题,我们就可以把句子说具体了,我们把刚才产生的问题放进句式中思考:

女娲补天需要赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头。为了找到(哪种颜色?)石,她来到了(哪里?),(寻找的经过?遇到的困难?怎样克服困难?),终于(在哪里找到石头?)。

请你按照以上的句式,把女娲找到五种颜色石头的经过说一说吧!

4)学生自由练说,老师点评。

——女娲补天需要赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头。为了找到(黄)石 ,她来到了(寸草不生、荒无人烟的大沙漠),(女娲知道黄石就藏在沙漠中的一口清泉之中,可是茫茫的沙漠寒风刺骨,黄沙漫天,要找到这口清泉谈何容易!女娲又累又渴,在沙漠中找了一个多月),终于(找到了那口藏在沙漠深处的清泉,那块黄石就静静地躺在泉水之中)。

(2)借助连环画创编情节

1)1957年张令涛、胡丁文两位画家把女娲补天的故事绘成了一本连环画,其中有三幅描绘了女娲寻找五彩石的经过,请你发挥想象,为这几幅画配上解说词吧!

2)小组自由选择其中的一幅画,为画配词。

——女娲知道黑石藏在山顶上,她爬上山顶,先用双手搬开巨石,再用石铲铲土……连续几个日夜,山顶被挖出了一个几米深的大坑,她继续挖啊挖,终于在地下十多米的岩层之中找到了黑石。

青石藏在陡峭的悬崖绝壁之上,女娲冒着随时摔进深谷的危险,攀着峭壁上的藤蔓,一步一步地往上爬,凶狠的老鹰在她头上盘旋,碎石不断地往深谷里掉,她紧紧攥住岩石上的青藤,找啊找,终于在乱石峰顶找到了青石。

白石藏在深深的海底,女娲深吸一口气潜入海底,海底一片漆黑,只能看到一丝丝微弱的亮光。女娲朝着珊瑚轻轻一挥手,珊瑚马上发出银色的光芒,照亮了整个海底;水草左右摇摆,为女娲让路;鱼儿成群结队,围在女娲身边,帮着女娲一起寻找白石。在大家的共同努力下,女娲终于在海沟深处的裂缝中找到了闪闪发光的白石。

根据下列评价单,对各小组交流的交流学习成果进行组间互评。

评价单

过程具体 语句生动 想象神奇

组1 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组2 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组3 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组4 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组5 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

(3)加入角色创编情节

1)在创编情节的时候,我们还可以加入其他的角色,并且还可以想象他们之间的对话,使创编的故事更加神奇、生动。

——在故事中加入了“恶犬”和“大鲨鱼”两个角色,通过语言描写,把女娲取石的艰难过程生动地表现出来。

为了拿到赤石,女娲来到了一座火山,看守赤石的是一条凶猛的恶犬。

恶犬对女娲说:“你想要得到赤色石头,可以!但是要把你身上的骨头取下来换,这样你就有可能失血而死,你愿意吗?”女娲毫不犹豫地回答说:“为了世人,我愿意!”

女娲忍着剧痛从身上抽出一根骨头,把它递给了恶犬,恶犬接过骨头,把赤石交给了女娲。

为了拿到青石,女娲来到了海底,青石藏在大鲨鱼的肚子里。女娲找到了大鲨鱼。

大鲨鱼说:“你要想拿到青石,可以!但要回答我的三个问题,答对了你就可以拿着青石离开,答错了就会被我吃掉,你愿意吗?”

女娲坚定地说:“为了世人,我是不会退缩的!请开始说你的问题吧!”

女娲以自己的聪明才智,巧妙地回答了大鲨鱼提出的三个问题,大鲨鱼从口吐出青石,交给了女娲。

那么,女娲去寻找其他颜色的石头的时候,又会遇到哪些“角色”呢,他们之间会发生怎样的故事?课后请你继续往下编吧!

2)小结:这节课我们通过学习,一起感受了《女娲补天》这个神话故事,通过抓住关键词语和发挥想象的方法,讲述了女娲补天这个神话故事的起因、经过、结果,感受了故事中神奇的想象,而且还学会了三种创编情节的方法:借助句式创编情节,借助插图创编情节,加入角色创编情节。

(六)推荐阅读,感受中外异同

1.阅读《中国古代神话》。

这是第一部中国神话专著,对中国神话做了最全面、完整、通俗的讲述,《女娲补天》也选于此。读一读《中国古代神话》,进一步感受神话的神奇之处。

2.阅读《希腊神话故事》。

世界上不同地区都有自己的神话故事,较之于中国,外国神话有独特的“异国风貌”,古希腊神话就是其中悠久流传的一脉。读一读《希腊神话故事》,感受中外神话故事的异同。

一、教学目标

1.认识“措”“混”等8个生字,理解“惊慌失措”“混乱”“恐怖”“黏稠” “坍塌”“传颂”等词语的意思。

2.默读课文,了解故事的起因、经过和结果,把握课文的主要内容。(重点)

3.感受神话故事神奇的想象和鲜明的人物形象,并能发挥自己的想象,把女娲从各地拣来五色石的经过说清楚、说生动。(难点)

二、教学过程

(一)游戏导入

1.猜一猜。 (出示相关文字信息,猜猜神话故事的名称)

一心为治水 三过家门而不入。 (《大禹治水》)

扶桑 九个太阳 (《羿射九日》)

斧头 劈开天地创造世界 (《盘古开天地》)

常衔西山之木石 以堙东海 (《精卫填海》)

2.联系已学课文,说说神话的特点。

——故事充满神奇的想象。

——人物都有神奇的本领。

3.揭题质疑。

——女娲为什么补天?

——女娲怎样补天?

——女娲补天的结果是什么?

(二)初知补天起因

1.检查生字词

共工 祝融

一根撑天的大柱子 不周山 天塌(tā)地裂

大窟窿 一个大窟窿 喷涌而出

黑黝黝(yǒu) 一道道黑黝黝的深沟 残害人类

混乱 恐怖 一片混乱和恐怖 惊慌失措(cuò)

2.根据词语提示,梳理故事的起因。

——天地忽然发生大变动,天塌地裂,洪水喷涌,野兽出没。人们处在水深火热之中。

3.链接小文言文,对应故事的起因。(配乐男生朗读)

昔者,共工与颛顼(zhuān xū)/争为帝,怒而触/不周之山,天柱/折 (shé),地维/绝。天/倾西北,故/日月星辰/移焉;地/不满东南,故/水潦(liáo)尘埃/归焉。

——摘自《淮南子》

当人们惊慌失措,四处奔逃,整个世界陷入了一片混乱和恐怖之中。人类是如此的弱小与无助,谁来拯救人类呢?

——此时此刻,女娲出现了,她在人类最需要她的时候出现了。

女娲为了拯救万民于危难险境之中,她决心怎样?

——她决心把天和地修补起来,让人类重新过上幸福的生活。

(三)研读补天经过

1.提炼概括,渗透方法。 (出示语段)

女娲先从各地拣来赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头,燃起神火熔炼。随着神火渐渐熄灭,五种颜色的石头被炼成了黏稠的石浆。女娲用这些石浆把天上的大窟窿修补好。

启发思考:请默读课文第四自然段,为了补天女娲做了什么事 可从中提取哪些关键词来概括

(2)圈出相关词语并概括。 (相机板书:拣石、炼浆、补天)

(3)提炼方法。

——圈关键词

——筛选概括

2.迁移运用,学习方法。

(1)默读第四自然段,用这种方法,填写女娲补天的过程。

(2)学生交流。

(3)随机点拨,板书。

(4)借助连接词,自由练说女娲补天的过程。

作者为了把这几件事写清楚,还用了一些表示时间先后顺序的连接词,请你在文中圈画出来吧!我们用上这几个连接词,古今对照,把女娲补天的过程说具体、说完整吧!(答案:先、于、接着、最后)

(四)说说故事的结果

1.女娲补天有了圆满的结局。课文中,故事的结果写得很简单,只用了一句话,请大家找出来读一读。

天和地终于恢复了平静,人类获得了新生。

正是因为有了女娲的壮举,天地间才有春夏秋冬的交替,才有日月星辰的运行,人类才得以在天地之间代代相传,生生不息。让我们通过一段视频去感受女娲带给天地的安宁和祥和吧!(播放动画片《女娲补天》片段)

小结:在我国各地,处处都耸立着女娲的塑像,她的美丽善良,她的甘于奉献,将会被世人一代代地传诵下去。(女娲在各地的塑像图)

(五)感受神奇,感知形象

1.默读课文,寻找神奇。

引导:你觉得这个故事哪里写得神奇呢 (出示学习要求)

找;从课文第二至四自然段中找出你认为神奇的语句,画出来。

说:和同桌分享,说说你画的句子神奇在哪儿。

读:将你找到的句子有感情地读给同桌听。

2.集体交流,感受神奇。 (交流时,注意引导学生将女娲的形象和故事的神奇

有机结合)

(1)预设一:夸张的情节。

①水神共工一撞不周山,天上顿时露出一个大窟窿,地上裂开了一道道黑黝黝

的深沟。

②女娲用神火炼成的石浆能补好天,斩下大乌龟的四条腿能撑起天空,把芦苇

烧成灰,撒到水中,芦灰越积越厚,就能把喷涌洪水的地缝也堵住。

③五色石幻化成五彩的云霞,想象神奇又巧妙。

(2)预设二:有超能力的人物。

①下决心补天,表现了女娲拯救人类的强大决心和善良品质。

②女娲拣来五种颜色的石头,燃起神火熔炼,用炼成的石浆把天补好。

点拨: “拣来” “燃起” “炼成” “补好”,一步一步的做法,展示了女娲不怕困难和危险、坚强能干、甘于奉献的形象。

③女娲为了让补好的天不再塌下来,斩下大乌龟的四条腿竖立在大地的四方,

把人类头顶上的天空撑起来,突出了她的智慧和果断,以及为人类造福的品质。

(五)想象补白,续编神奇

1.六人小组合作创编故事情节。把女娲拣石的过程说具体

(1)借助句式创编情节

1)神话就是如此的神奇,动人的传说往往能经久不息。在课文中,作者用了一句话介绍女娲寻找彩石的过程,留给我们无限的想象空间。

女娲先从各地拣来赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头,燃起神火熔炼。

女娲是怎样找到这五种彩石的?课文没有进行具体的描写,请你发挥想象,把女娲从各地拣来五种颜色石头的过程说清楚、说生动。

2)(出示五彩石图片)这就是传说中的五彩石,这些石头可能藏在什么地方?它们或许藏在毒虫猛兽出没的高山密林之中,或许藏在陡峭的悬崖峭壁之上,又或许藏在变幻莫测的海底深处。我们可以提出以下问题进行想象:

女娲分别去哪里找到这些石头的?

女娲在拣石头的时候会遇到什么困难?

她是怎样解决这些困难的?

3)抓住了以上几个问题,我们就可以把句子说具体了,我们把刚才产生的问题放进句式中思考:

女娲补天需要赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头。为了找到(哪种颜色?)石,她来到了(哪里?),(寻找的经过?遇到的困难?怎样克服困难?),终于(在哪里找到石头?)。

请你按照以上的句式,把女娲找到五种颜色石头的经过说一说吧!

4)学生自由练说,老师点评。

——女娲补天需要赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头。为了找到(黄)石 ,她来到了(寸草不生、荒无人烟的大沙漠),(女娲知道黄石就藏在沙漠中的一口清泉之中,可是茫茫的沙漠寒风刺骨,黄沙漫天,要找到这口清泉谈何容易!女娲又累又渴,在沙漠中找了一个多月),终于(找到了那口藏在沙漠深处的清泉,那块黄石就静静地躺在泉水之中)。

(2)借助连环画创编情节

1)1957年张令涛、胡丁文两位画家把女娲补天的故事绘成了一本连环画,其中有三幅描绘了女娲寻找五彩石的经过,请你发挥想象,为这几幅画配上解说词吧!

2)小组自由选择其中的一幅画,为画配词。

——女娲知道黑石藏在山顶上,她爬上山顶,先用双手搬开巨石,再用石铲铲土……连续几个日夜,山顶被挖出了一个几米深的大坑,她继续挖啊挖,终于在地下十多米的岩层之中找到了黑石。

青石藏在陡峭的悬崖绝壁之上,女娲冒着随时摔进深谷的危险,攀着峭壁上的藤蔓,一步一步地往上爬,凶狠的老鹰在她头上盘旋,碎石不断地往深谷里掉,她紧紧攥住岩石上的青藤,找啊找,终于在乱石峰顶找到了青石。

白石藏在深深的海底,女娲深吸一口气潜入海底,海底一片漆黑,只能看到一丝丝微弱的亮光。女娲朝着珊瑚轻轻一挥手,珊瑚马上发出银色的光芒,照亮了整个海底;水草左右摇摆,为女娲让路;鱼儿成群结队,围在女娲身边,帮着女娲一起寻找白石。在大家的共同努力下,女娲终于在海沟深处的裂缝中找到了闪闪发光的白石。

根据下列评价单,对各小组交流的交流学习成果进行组间互评。

评价单

过程具体 语句生动 想象神奇

组1 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组2 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组3 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组4 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

组5 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

(3)加入角色创编情节

1)在创编情节的时候,我们还可以加入其他的角色,并且还可以想象他们之间的对话,使创编的故事更加神奇、生动。

——在故事中加入了“恶犬”和“大鲨鱼”两个角色,通过语言描写,把女娲取石的艰难过程生动地表现出来。

为了拿到赤石,女娲来到了一座火山,看守赤石的是一条凶猛的恶犬。

恶犬对女娲说:“你想要得到赤色石头,可以!但是要把你身上的骨头取下来换,这样你就有可能失血而死,你愿意吗?”女娲毫不犹豫地回答说:“为了世人,我愿意!”

女娲忍着剧痛从身上抽出一根骨头,把它递给了恶犬,恶犬接过骨头,把赤石交给了女娲。

为了拿到青石,女娲来到了海底,青石藏在大鲨鱼的肚子里。女娲找到了大鲨鱼。

大鲨鱼说:“你要想拿到青石,可以!但要回答我的三个问题,答对了你就可以拿着青石离开,答错了就会被我吃掉,你愿意吗?”

女娲坚定地说:“为了世人,我是不会退缩的!请开始说你的问题吧!”

女娲以自己的聪明才智,巧妙地回答了大鲨鱼提出的三个问题,大鲨鱼从口吐出青石,交给了女娲。

那么,女娲去寻找其他颜色的石头的时候,又会遇到哪些“角色”呢,他们之间会发生怎样的故事?课后请你继续往下编吧!

2)小结:这节课我们通过学习,一起感受了《女娲补天》这个神话故事,通过抓住关键词语和发挥想象的方法,讲述了女娲补天这个神话故事的起因、经过、结果,感受了故事中神奇的想象,而且还学会了三种创编情节的方法:借助句式创编情节,借助插图创编情节,加入角色创编情节。

(六)推荐阅读,感受中外异同

1.阅读《中国古代神话》。

这是第一部中国神话专著,对中国神话做了最全面、完整、通俗的讲述,《女娲补天》也选于此。读一读《中国古代神话》,进一步感受神话的神奇之处。

2.阅读《希腊神话故事》。

世界上不同地区都有自己的神话故事,较之于中国,外国神话有独特的“异国风貌”,古希腊神话就是其中悠久流传的一脉。读一读《希腊神话故事》,感受中外神话故事的异同。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地