安徽省天一大联考2024—2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省天一大联考2024—2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 411.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 10:28:06 | ||

图片预览

文档简介

2024--2025学年高二(下)期中检测

历史

考生注意:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.据史书记载,西周将洛邑确定为都城的依据是“其自时中又(治理),王厥有成命治民”。汉朝定都洛阳是因为“必居中土,所以总天地之和,据阴阳之正,均统四方,以制万国者也”。由此可知,古代定都青睐洛阳

A.受到神学思想的影响 B.缘于地理学的完善

C.折射出当时的天下观 D.保证了政权的稳固

2.公元前526年,郑武王与商人订立盟约,承诺只要商人服从郑王,不干预政事和欺诈,郑王便不干涉他们的自由经营,还保护他们的财宝。此后数百年,郑国一直恪守该盟约。郑国重商理念所依托的时代背景应是

A.兼并战已成时代风潮 B.工商食官格局被打破

C.商鞅变法的榜样示范 D.坊市分区制度的瓦解

3.汉初,贾谊提出“夫民者,万世之本也,不可欺”的主张,他认为“故诸君子得贤而举之,得贤而与之”,劝谏统治者“今去淫侈之俗······使车舆有度,衣服器械各有制数”。据此可知,他继承了先秦时期

A.阴阳家思想 B.法家思想

C.墨家思想 D.道家思想

4.晋、刘宋年间,王叔之在诗作中描述:“客从北方来,言欲到交趾。远行无他货,惟有凤凰子(指稀缺商品)。”梁人何逊在其作品《入东经诸暨县下浙江作》中描述道:“乡乡自风俗,处处皆城市。”由此可知,此时

A.经济仍有长足进步 B.长途贩运盛行

C.商品经济空前繁荣 D.城市发展迅猛

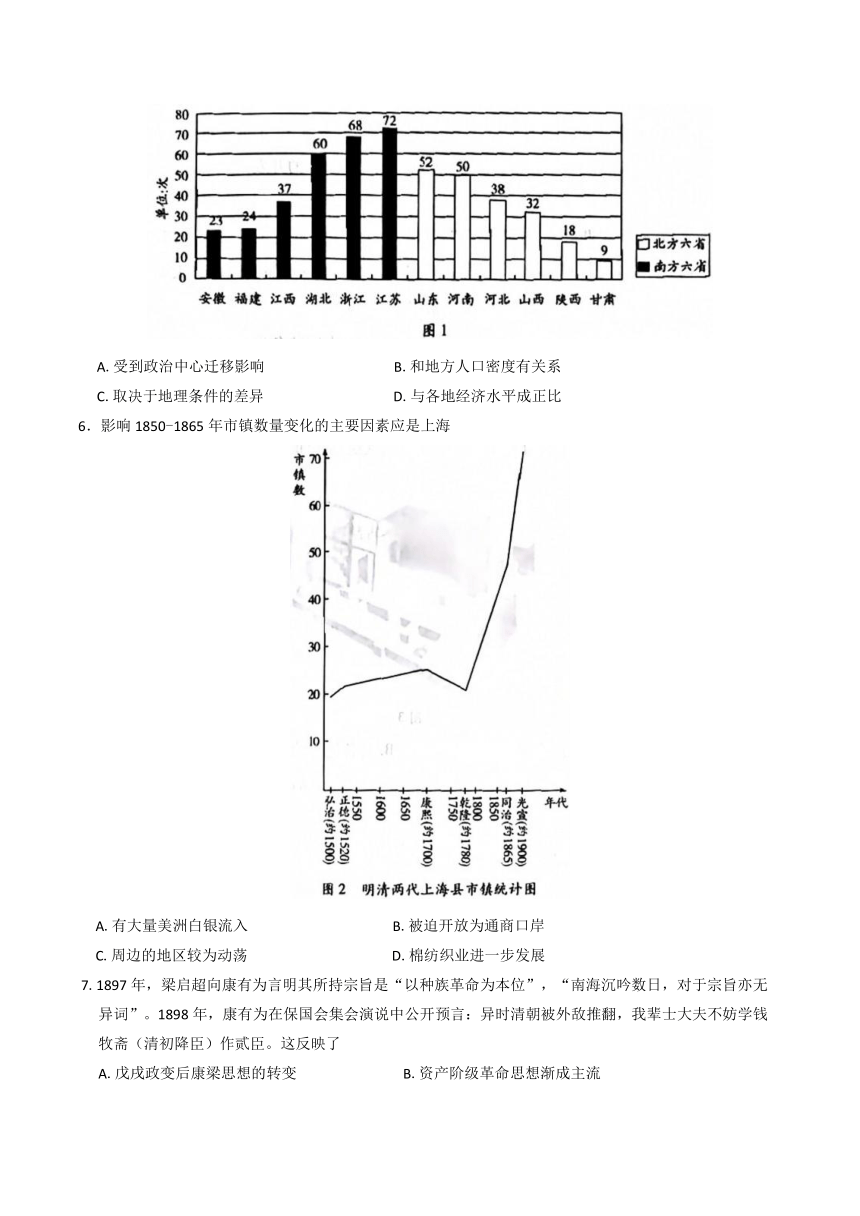

5.图1是明清两代12省疫病流行频数比较图。由此可知,明清疫病的发生频率

A.受到政治中心迁移影响 B.和地方人口密度有关系

C.取决于地理条件的差异 D.与各地经济水平成正比

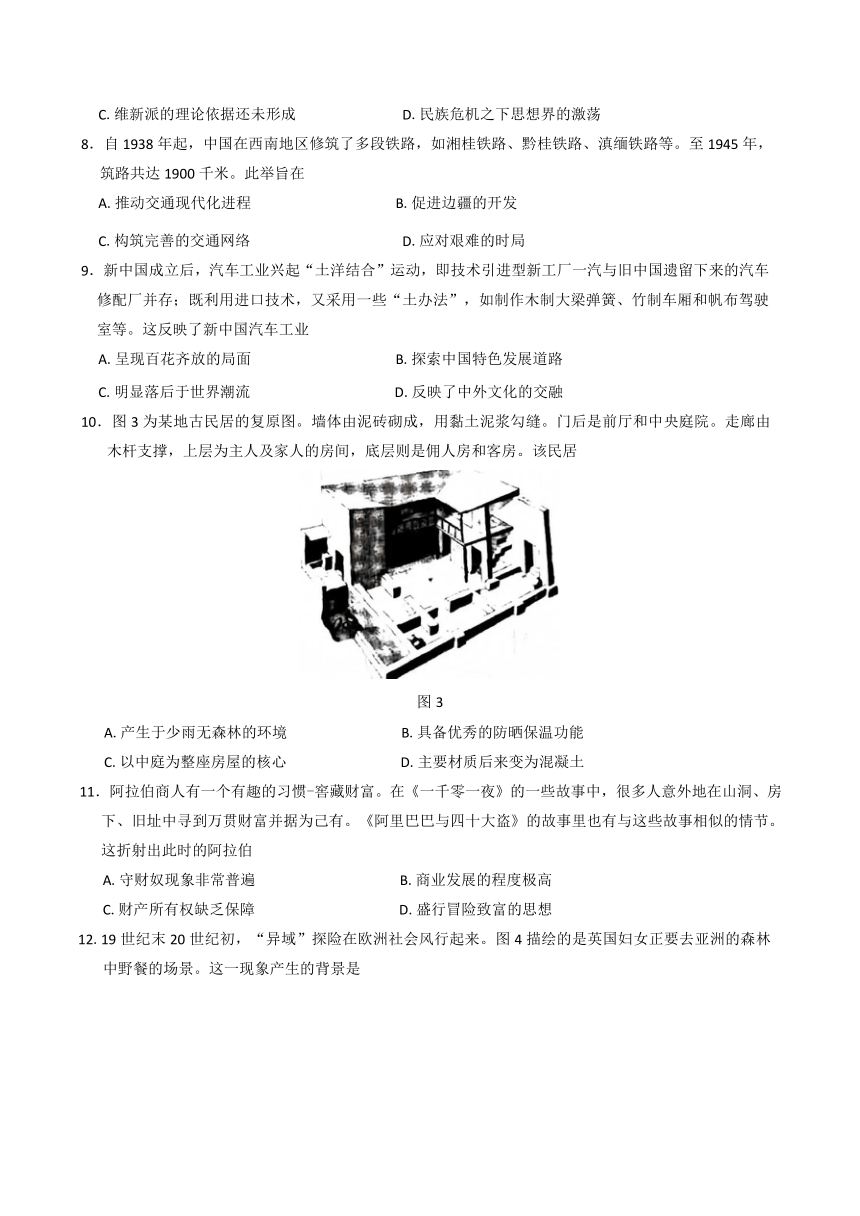

6.影响1850-1865年市镇数量变化的主要因素应是上海

A.有大量美洲白银流入 B.被迫开放为通商口岸

C.周边的地区较为动荡 D.棉纺织业进一步发展

7.1897年,梁启超向康有为言明其所持宗旨是“以种族革命为本位”,“南海沉吟数日,对于宗旨亦无异词”。1898年,康有为在保国会集会演说中公开预言:异时清朝被外敌推翻,我辈士大夫不妨学钱牧斋(清初降臣)作贰臣。这反映了

A.戊戌政变后康梁思想的转变 B.资产阶级革命思想渐成主流

C.维新派的理论依据还未形成 D.民族危机之下思想界的激荡

8.自1938年起,中国在西南地区修筑了多段铁路,如湘桂铁路、黔桂铁路、滇缅铁路等。至1945年,筑路共达1900千米。此举旨在

A.推动交通现代化进程 B.促进边疆的开发

C.构筑完善的交通网络 D.应对艰难的时局

9.新中国成立后,汽车工业兴起“土洋结合”运动,即技术引进型新工厂一汽与旧中国遗留下来的汽车修配厂并存;既利用进口技术,又采用一些“土办法”,如制作木制大梁弹簧、竹制车厢和帆布驾驶室等。这反映了新中国汽车工业

A.呈现百花齐放的局面 B.探索中国特色发展道路

C.明显落后于世界潮流 D.反映了中外文化的交融

10.图3为某地古民居的复原图。墙体由泥砖砌成,用黏土泥浆勾缝。门后是前厅和中央庭院。走廊由木杆支撑,上层为主人及家人的房间,底层则是佣人房和客房。该民居

图3

A.产生于少雨无森林的环境 B.具备优秀的防晒保温功能

C.以中庭为整座房屋的核心 D.主要材质后来变为混凝土

11.阿拉伯商人有一个有趣的习惯-窖藏财富。在《一千零一夜》的一些故事中,很多人意外地在山洞、房下、旧址中寻到万贯财富并据为己有。《阿里巴巴与四十大盗》的故事里也有与这些故事相似的情节。这折射出此时的阿拉伯

A.守财奴现象非常普遍 B.商业发展的程度极高

C.财产所有权缺乏保障 D.盛行冒险致富的思想

12.19世纪末20世纪初,“异域”探险在欧洲社会风行起来。图4描绘的是英国妇女正要去亚洲的森林中野餐的场景。这一现象产生的背景是

图4

A.亚洲旅游业的大力发展 B.欧洲社会生活节奏放缓

C.西方民众生活水平提高 D.资本主义殖民体系形成

13.17世纪,一批以万历朝鲜战争(1592-1598年)为题材的文学作品问世。日本人大关定佑所著《朝鲜征伐记》是其中的代表,书中极尽所能将这场战争描绘为一场由于朝鲜君臣失德、无道才会发生的“上国”对“下国”的正义之战。这说明

A.中华文明影响周边国家 B.日本侵略朝鲜蓄谋已久

C.朝鲜内政腐败引发战争 D.东亚宗藩体系走向崩溃

14.据苏联官方统计,1928年10月苏联失业者共计136.44万人,其中20.65万是产业工人,约70万是不久前来自农村的非熟练工人,24.03万是还没有工作的青年。1930年4月这一数量下降为108.1万,而到1931年8月仅为1.8万。这反映了苏联

A.农村人口大量涌入了城市 B.人民生活水平得到切实提高

C.社会主义工业化进程迅速 D.开始探索社会主义建设道路

15.《在黑暗中舞蹈》是一首1931年在美国非常流行的民谣,诉说身处黑夜的两人捕获片刻的欢乐,歌词唱道:“我们在黑暗中舞蹈,黑暗很快就会过去;我们来了又走,寻觅代表新的爱的光,去温暖这漫长寒夜。”这首歌的流行反映了民众

A.逃避现实寻求慰藉的心态 B.百折不挠追求爱情的心理

C.对于政府新政效果的怀疑 D.关于人生聚散无常的感慨

16.二战后,玻利维亚展开一系列的经济改革,如1952年国有化三大锡矿公司并成立国家矿业公司;2012年国有化西班牙国际电网公司;2017年成立国有锂公司,政府坚持国家对锂资源的全部所有权等。由此可知,该国经济

A.发展依赖自然资源 B.体制持续与时俱进

C.向全面公有化发展 D.深受民族主义影响

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 据《资治通鉴》记载,唐朝主要修造大船的官方基地有宣城、苏州、杭州、九江、南昌等及四川的沿江一带。同时,北方的烟台,南方的扬州、福州、泉州、广州等亦是著名的船舶建造基地。这些地方的造船工场,能承建大量的河船、海舶与战舰。

当时外国的“昆仑舶”多为缝合式木船,船体脆弱,抗风浪能力较差。而唐朝的船只已大量应用钉榫接合技术,建有多道的水密隔舱,大大地增强了横向强度和抗风浪能力。有一种称作“俞大娘”的漕运船,其载重超过1万石,不啻庞大的水上村庄。据阿拉伯大旅行家苏菜曼记载,印度东南部有一军事哨所,向过往海船供应淡水并征收关税,庞大的中国船纳税额是外国船的2.5~5倍。

-摘编自孙光圻《中国古代航运史》

材料二 1865年上海江南制造局和1866年福州船政局的创办,结束了中国没有近代化大机器生产的历史。依靠购自英、美的技术设备和留用的英美技术人员,江南制造局于1868年制成第1艘木壳明轮兵船“恬吉”号。1918-1922年,为美国建成4艘万吨级的远洋运输船。不过主持建造的总工程师是英国人毛根,有关器材也多是从国外购置的。

福州船政局在技术引进上则有全新的模式,左宗棠与洋员签订合同,要求洋员在5年内,保证教会中国员工能够自制、监造和驾驶、管理轮船。从1866年开创到1907年,船政局共造大小兵商轮船计44艘。

此外,江南制造局还炼出了中国的第一炉钢、制造出中国第一台机床;福州船政局还建造了中国第一批共16架飞机。

-摘编自席龙飞、顿贺《中西文化交流与中国近代造船业》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐朝造船业发展的时代背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出近代造船业与唐代的不同,概括近代造船业发展的意义。(12分)

(3)根据材料并结合所学知识,总结影响造船业发展的因素。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 我国有学者指出,古希腊文明长达两千年,“但有正规史书记载史事的时期不过五百年”。通常所言希腊史,乃为其古典时代即公元前5世纪至公元前4世纪。恩格斯说:“希腊人自己关于他们的历史所保存下来的记忆仅仅追溯到英雄时代(公元前1200年前后)为止。”对犹太人来说,“历史只是一个属于上帝的故事”。古希腊史学则认为“历史是对人类伟大事业的记录”,“希腊人教会了西方人如何在上帝之外创造和写作历史”。

修昔底德反对厚古薄今,排斥古史编纂。在他看来,“严肃的历史并非关心过去,而是现在;它关心的不能是遥远的国家,而只应是那些你生活的地方,是那些你可以毫无困难地把他们的思想变成你自己的话的人”。希罗多德的史料主要来自视力与听力,即所见所闻。在哲学思想影响下,希腊人长期不把史学看作科学,而是看作“知觉的集合”。用海德格尔的话说,即历史在希腊人的认知体系中只是“某种次等的东西”。

-摘编自李红岩《古希腊的历史与史学观念》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古希腊史学产生的背景。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析古希腊史学的缺陷。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 表1

天本诸阳,地本诸阴,人本中和。三才异务,相待而成,各循其道,和气乃臻,机衡乃平 -王符《潜夫论·本训》 对自然的实践态度一般是由利己的欲望决定的;需要所企求的,是为我们的利益而利用自然,砍伐它,消磨它,一句话,毁灭它 -黑格尔《自然哲学》

若夫东洋民族······亲之养子,子之养亲,为毕生之义务······亲养其子,复育其孙······累代同居,传为佳话 -陈独秀《东西民族根本思想之差异》 西俗成家之子,恒离亲而别居,绝经济之关系······其结果,社会各人,不相依赖,人自为战 -陈独秀《东西民族根本思想之差异》

九族既睦,平章百姓,百姓昭明,协和万邦,黎民于变时雍 -《尧典》 西洋诸民族,好战健斗,根诸天性,成为风俗。······英吉利人以鲜血取得世界之霸权,德意志人以鲜血造成今日之荣誉 -陈独秀《东西民族根本思想之差异)

提炼材料信息,总结出中西方文化之间的一项差异,并结合所学知识予以论证。(要求:结论明确,史论结合,表述清晰)

2024-2025学年高二(下)期中检测

历史·答案

1~16小题,每小题3分,共48分。

1.答案 C

命题透析 本题以中国古代王朝定都洛阳为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 西周“其自时中乂”(居于中央治理天下)、汉朝“必居中土······均统四方”的表述,集中体现了古代中国“天下观”的核心思想:都城作为政治、文化和地理的“天下中心”,象征天子“居中以驭四方"的统治秩序,C项正确。材料中“总天地之和,据阴阳之正”虽涉及宇宙观,但其本质是政治哲学的表述,而非单纯神学信仰,A项排除;“缘于地理学的完善”不符合史实,B项错误;材料未提及定都洛阳对政权稳定的具体作用,排除D项。

2.答案 B

命题透析 本题以郑国重商理念为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 由材料可知,郑国允许商人自由经营并保护其财产,说明私营商业已脱离官府控制,印证“工商食官格局被打破”,B项正确。根据所学知识可知,“公元前526年”是春秋时期,战国时期兼并战争才是主流,A项错误;商鞅变法发生在战国时期,且提倡重农抑商,C项排除;坊市分区制度瓦解于宋朝,D项排除。

3.答案 C

命题透析 本题以贾谊思想为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料并结合汉初的时代特征可知,贾谊思想包括“重民”“尚贤”“节用”,因此他的思想继承了墨家学说,C项正确,A、B、D三项错误。

4.答案 A

命题透析 本题以魏晋南北朝时期经济发展为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 王叔之在诗中提到北方客商携带“风凰子(指稀缺商品)”远行至交趾(今越南北部),说明该时期南北商贸活动存在;何逊诗中“处处皆城市”反映城市分布广泛,乡村与城市经济联系加强。结合所学知识可知,魏晋南北朝时期虽北方战乱频繁,但南方相对稳定,人口南迁推动江南开发,农业、手工业进步带动商品经济局部活跃,整体经济呈现发展态势,A项正确。“长途贩运盛行”的说法不符合史实,这一时期商业受政权割据、货币混乱等影响,总体贩运水平有限,未达到“盛行”的程度,B项排除;“商品经济空前繁荣"是宋朝经济发展的特点,C项错误;“乡乡自风俗,处处皆城市”强调南方商业气息浓厚,城市有所发展,但只是局部地区并非全国范围,D项排除。

5.答案 B

命题透析 本题以明清时期的疫病为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,疫病发生频率最高的地区是江浙地区,由于经济重心的南移,江浙地区人口密度极高,从而为疫病的发生创造了条件,B项正确。疫病发生频率与经济重心南移有关系,但与政治中心北移无明显联系,A项排除;地理条件影响疫病发生,但不能决定疫病的发生频率,C项错误;材料并没有各地经济水平的相关数据,“与各地经济水平成正比”的结论缺乏数据支撑,D项错误。

6.答案 C

命题透析 本题以明清时期上海县市镇数量变化为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,1851-1864年发生了太平天国运动,战乱导致大量人口、资金向相对安全的上海租界及周边转移,从而导致上海地区市镇数量增加,C项正确。美洲白银大量流入中国主要集中于明中后期至清前期,同治时期白银反而呈外流趋势,A项排除;上海在1842年就已经开放为通商口岸,B项错误;材料没有提及棉纺织业的发展状况,D项排除。

7.答案 D

命题透析 本题以近代维新思想为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 甲午中日战争(1894-1895年)后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前加深。康、梁作为维新派领袖,虽主张保皇改良,但面对清朝可能被外敌推翻的危局,内部对救亡路径产生了激烈争论(如梁启超主张“种族革命”、康有为讨论士大夫立场)。这种矛盾与分歧,本质上是民族危机刺激下思想界多元探索的体现,D项正确。材料中康梁的言论均发生在戊戌政变之前,A项错误;1898年资产阶级革命思想(如孙中山的“驱除鞑虏")尚处于萌芽阶段,影响力远不及维新派。直到1905年同盟会成立后,革命思想才逐渐成为主流,B项排除;维新派的理论基础-《新学伪经考》《孔子改制考》在1891-1895年已经完成,C项错误。

8.答案 D

命题透析 本题以近代中国修筑铁路为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拨 根据材料并结合所学知识可知,1938-1945年正处于中国抗日战争的关键阶段,东部沿海地区沦陷后,西南地区成为抗战大后方,国民政府急需强化交通以支持战争。修筑湘桂、黔桂、滇缅等铁路的核心目的是保障战略物资运输、维持国际援助通道(如滇缅方向),并加强后方军事调动能力,D项正确。A、B、C三项并非此时最紧迫的需求,均排除。

9.答案 B

命题透析 本题以新中国成立初期汽车工业的发展为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拨 由材料可知,“土洋结合”指新中国在汽车工业中兼顾引进国外技术(如一汽的苏联援助模式)与本土化改造(如利用木制、竹制材料)。这体现了中国汽车工业结合国情探索独立自主的工业化道路,属于因地制宜的务实策略,B项正确。“百花齐放”指1956年“双百”方针下文艺与学术领域的多元化发展,与工业领域的“土洋结合”无直接关联,A项错误;材料强调新中国主动利用有限条件推进工业化,而非强调技术水平的绝对差距,C项排除;材料中的“土洋结合”聚焦于技术手段的实用结合,而非中外文化互动,D项排除。

10.答案 A

命题透析 本题以两河流域的民居为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中建筑材料主要为泥砖、木杆作为支撑、门后是前庭等信息可知,这一古民居位于两河流域,A项正确。古埃及的房屋具有防晒、保温的功能,B项错误;古希腊罗马的房屋以中庭为核心,C项排除;混凝土是古罗马建筑的主要材料,D项排除。

11.答案 C

命题透析 本题以阿拉伯人窖藏财富为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 材料中阿拉伯商人选择将财富窖藏(如埋藏在地下或山洞中),说明他们担心财产被掠夺或强征。发现财宝的人也不问失主,直接据为已有,这些情节说明阿拉伯人对财产所有权的轻视,C项正确。材料中的窖藏行为是出于对财产安全的担忧,而非单纯出于吝啬心理,A项错误;材料主旨与商业发达无直接关联,B项排除;材料并未体现阿拉伯商人主动追求冒险致富,D项排除。

12.答案 D

命题透析 本题以英国的“异域”探险现象为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 根据材料并结合所学知识可知,19世纪末,欧洲列强通过殖民扩张建立了全球统治网络。殖民体系为欧洲人提供了在殖民地活动的安全保障和基础设施。材料中的头戴尖顶头盔的是英国殖民军队的军人,他们负责保护在亚洲进行“探险”的女性,D项正确。当时亚洲被西方殖民侵略,经济无法自主,交通、服务设施等方面远未达到旅游业发展的条件,A项错误;工业革命开始后,欧洲社会的生活节奏实际上在加快,且“异域”探险更多是殖民扩张的产物,B项排除;虽然殖民经济使部分欧洲人富裕,但普通民众的生活水平提升有限,材料中的女性也不是普通民众,C项排除。

13.答案 A

命题透析 本题以《朝鲜征伐记》为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,《朝鲜征伐记》将万历朝鲜战争解释为“上国”对“下国”的正义之战,反映了宗藩体系下的意识形态。在东亚传统秩序中,中国(明朝)以“天朝上国”自居,朝鲜作为藩属国需遵循“事大”原则,而日本虽未正式加入该体系,但其文化深受中华文明影响。书中借用“君臣失德”“无道”等儒家道德话语,本质是模仿中华文明对国际关系的解释逻辑,体现了中华文明对周边国家的文化辐射,A项正确。材料并未提及日本发动战争前的长期准备或战略意图,B项排除;“朝鲜内政腐败引发战争”是《朝鲜征伐记》为合理化战争而虚构的理由,战争的直接原因是丰臣秀吉的侵略野心,C项错误;1879年日本吞并琉球导致东亚宗藩体系走向崩溃,D项错误。

14.答案 C

命题透析 本题以1928-1931年苏联失业人数为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 由材料可知,1928-1931年,苏联失业人数从136.44万骤降至1.8万。这一现象与苏联实行第一个五年计划直接相关。大规模工业建设创造了大量就业岗位,迅速吸纳了农村非熟练工人和青年劳动力,导致失业率断崖式下降,C项正确。失业率锐减的主因是工业部门吸纳劳动力,材料无法反映农村人口大量涌入城市,A项排除;材料只是反映了就业率的提高,并没有反映薪资待遇的变化,而且农村人口的收入变化也无从得知,B项错误;D项中“开始”的表述有误,排除。

15.答案 A

命题透析 本题以经济大危机为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,1931年的美国正处于经济大萧条最严重的时期,民众失业率高,生活困苦。“在黑暗中舞蹈”“黑暗很快就会过去”等意象,生动体现了民众面对现实困境时,通过短暂的欢愉(如跳舞)暂时忘却痛苦,寄托对未来的希望,A项正确。虽然歌词提到“寻觅代表新的爱”,但这里的“爱”应理解为广义的希望或生活动力,而非单纯指代爱情,B项错误;罗斯福新政始于1933年,而材料时间为1931年,此时新政尚未实施,民众对“政府新政效果的怀疑”无从谈起,C项排除;D项与材料主旨不符,排除。

16.答案 D

命题透析 本题以玻利维亚经济的发展为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,民族主义在经济领域的表现是维护国家主权、反对外国资本控制。

玻利维亚多次将外资企业收归国有,并成立国有公司掌控战略资源,体现了经济民族主义的典型特征。这符合拉美地区反殖民、反经济依附的历史趋势,D项正确。虽然玻利维亚拥有石油、锡矿、锂矿等能源矿产资源,但材料强调的是国家通过国有化手段掌控这些资源,而非单纯依赖资源发展经济,A项错误;玻利维亚的经济改革一直集中在资源领域的国有化,属于同一政策的延续,“与时俱进”与材料主旨不符,B项排除;“全面公有化”指所有经济部门由国家控制,而材料仅提及能源矿产资源领域的国有化,未涉及农业、工业等其他领域,C项表述过于绝对化,排除。

17.命题透析 本题以唐朝与近代中国造船业的状况为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题、历史探究的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证、家国情怀学科素养的考查。答案要点(1)背景:经济全面发展,国力强大;大一统和政治稳定;开明开放的对外政策;京杭大运河的开通及海上丝绸之路的发展,带动国内外贸易的繁荣。(8分,言之成理即可)

(2)不同:唐代技术自主,近代对外来技术依赖性强;唐代是手工工场生产,近代是机器大生产;唐代技术领先世界,近代要追赶世界一流;唐代侧重经济发展,近代侧重国防需要。(6分,言之成理即可)意义:培养了技术人才,有利于科技发展;提升了国防实力,有利于维护国家主权;推动了中国的现代化历程。

(6分,言之成理即可)

(3)因素:政策(或政府)支持与引导是重要保障;技术创新是核心驱动力;人才培养是关键;国际合作与交流是重要途径。(5分,言之成理即可)

18.命题透析 本题以古希腊史学为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题、历史探究的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

答案要点(1)背景:工商业经济的发展;民主制度的形成和发展;人文主义思想的兴起;独特的地理环境,发达的对外交通。(7分,言之成理即可)

(2)缺陷:关注当代史,忽视古代史;重视断代史,缺乏通史的编纂;史料来源主要为游记和口述史实,信度有限;以唯心主义史观为指导;史学地位不高。(8分,言之成理即可)

19.命题透析 本题以中西方文化差异为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题、历史探究的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

答案要点 示例1:

差异:天人合一与征服自然。

论证:中国古代文化强调人与自然的和谐统一。先秦时期,道家就提出“道法自然”的理念。汉代儒家学者董仲舒也提出“天人感应”“天人合一”的主张。宋明学者更进一步,打造出将人与自然紧密结合的新儒学-理学。此外,天人合一还体现在实践之中,如战国时修建的都江堰,因势利导、顺水之性;徽派民居等古代民居与自然环境融为一体等。

西方则以“征服自然”为内核。古希腊神话中普罗米修斯盗火象征对自然力量的挑战。近代科学革命中,培根提出“知识即权力”,主张通过实验“拷问自然”。工业革命时期,英国大规模采煤、伐林,以蒸汽机突破自然限制,加速资源掠夺,导致生态失衡。

总之,天人合一与征服自然代表了两种截然不同的自然观和人类发展理念,反映了东西方不同的文明特质。(12分,言之成理即可)

示例2:

差异:家族本位与个人本位。

论证:中国文化以家族为核心,强调血缘关系与宗族观念。儒家思想自孔子以来,就强调将“孝”作为社会秩序的基础,并将“齐家”作为治国平天下的前提。汉代董仲舒提出“三纲五常”思想,进一步强化家国同构的观念,使家族伦理逐渐成为政治伦理的延伸。程朱理学的发展和宗族制度的加强,进一步强化了家族观念,使中国文化呈现出家族本位的特点。

西方文化则以个人主义为核心,强调个人的独立性。古希腊时期就强调个体公民在城邦中的权利与义务,出现了人文主义思想的萌芽。文艺复兴时期,人文主义兴起,个人价值被极大强调,启蒙运动时期,洛克、卢梭等思想家主张自由和平等,推动个人权利观念的发展。同时,社会契约论思想逐渐深入人心,极大地冲击了传统的家庭观念,使西方文化向个人本位方向进行发展。

总之,家族本位与个人本位是两种截然不同的文化价值观,是中西方文明的核心差异之一。(12分,言之成理即可)

示例3:

差异:和谐共生与崇尚扩张。

论证:中国传统文化以“和谐共生”为核心,追求天、地、人的动态平衡。思想上,儒家强调“协和万邦”,主张以礼乐教化构建社会秩序;道家倡导“天人合一”。实践中,中国注重内外和谐:对内,宗族制度强调“累代同居”,以孝道维系家族稳定;对外,历代王朝通过“羁縻政策”与“和亲”实现民族融合,如唐代与吐蕃和亲、清代对蒙古的联姻政策。建筑与工程亦体现和谐理念,如明清故宫布局遵循“中正平和”,都江堰“因势利导”实现人水共存。

西方文化则倾向“征服世界”,以扩张与竞争为导向。黑格尔揭示西方“为利益毁灭自然”的实践逻辑,其根源可追溯至古希腊城邦争霸与罗马帝国扩张。新航路开辟后,西班牙、葡萄牙通过殖民掠夺建立霸权,如美洲金银开采导致原住民灭绝与生态崩溃。工业革命时期,英国以武力打开中国市场,推行鸦片贸易;德意志统一后,俾斯麦以“铁血政策”扩张领土。两次世界大战更将对外扩张推向顶峰,列强为争夺资源与霸权发动全球战争,对世界造成巨大破坏。

总之,和谐共生与崇尚扩张是两种不同的文明发展模式,体现了中西方在历史、文化、哲学等理念上的根本差异。(12分,言之成理即可)

(“示例”仅供阅卷参考,其他答案言之成理即可)

历史

考生注意:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.据史书记载,西周将洛邑确定为都城的依据是“其自时中又(治理),王厥有成命治民”。汉朝定都洛阳是因为“必居中土,所以总天地之和,据阴阳之正,均统四方,以制万国者也”。由此可知,古代定都青睐洛阳

A.受到神学思想的影响 B.缘于地理学的完善

C.折射出当时的天下观 D.保证了政权的稳固

2.公元前526年,郑武王与商人订立盟约,承诺只要商人服从郑王,不干预政事和欺诈,郑王便不干涉他们的自由经营,还保护他们的财宝。此后数百年,郑国一直恪守该盟约。郑国重商理念所依托的时代背景应是

A.兼并战已成时代风潮 B.工商食官格局被打破

C.商鞅变法的榜样示范 D.坊市分区制度的瓦解

3.汉初,贾谊提出“夫民者,万世之本也,不可欺”的主张,他认为“故诸君子得贤而举之,得贤而与之”,劝谏统治者“今去淫侈之俗······使车舆有度,衣服器械各有制数”。据此可知,他继承了先秦时期

A.阴阳家思想 B.法家思想

C.墨家思想 D.道家思想

4.晋、刘宋年间,王叔之在诗作中描述:“客从北方来,言欲到交趾。远行无他货,惟有凤凰子(指稀缺商品)。”梁人何逊在其作品《入东经诸暨县下浙江作》中描述道:“乡乡自风俗,处处皆城市。”由此可知,此时

A.经济仍有长足进步 B.长途贩运盛行

C.商品经济空前繁荣 D.城市发展迅猛

5.图1是明清两代12省疫病流行频数比较图。由此可知,明清疫病的发生频率

A.受到政治中心迁移影响 B.和地方人口密度有关系

C.取决于地理条件的差异 D.与各地经济水平成正比

6.影响1850-1865年市镇数量变化的主要因素应是上海

A.有大量美洲白银流入 B.被迫开放为通商口岸

C.周边的地区较为动荡 D.棉纺织业进一步发展

7.1897年,梁启超向康有为言明其所持宗旨是“以种族革命为本位”,“南海沉吟数日,对于宗旨亦无异词”。1898年,康有为在保国会集会演说中公开预言:异时清朝被外敌推翻,我辈士大夫不妨学钱牧斋(清初降臣)作贰臣。这反映了

A.戊戌政变后康梁思想的转变 B.资产阶级革命思想渐成主流

C.维新派的理论依据还未形成 D.民族危机之下思想界的激荡

8.自1938年起,中国在西南地区修筑了多段铁路,如湘桂铁路、黔桂铁路、滇缅铁路等。至1945年,筑路共达1900千米。此举旨在

A.推动交通现代化进程 B.促进边疆的开发

C.构筑完善的交通网络 D.应对艰难的时局

9.新中国成立后,汽车工业兴起“土洋结合”运动,即技术引进型新工厂一汽与旧中国遗留下来的汽车修配厂并存;既利用进口技术,又采用一些“土办法”,如制作木制大梁弹簧、竹制车厢和帆布驾驶室等。这反映了新中国汽车工业

A.呈现百花齐放的局面 B.探索中国特色发展道路

C.明显落后于世界潮流 D.反映了中外文化的交融

10.图3为某地古民居的复原图。墙体由泥砖砌成,用黏土泥浆勾缝。门后是前厅和中央庭院。走廊由木杆支撑,上层为主人及家人的房间,底层则是佣人房和客房。该民居

图3

A.产生于少雨无森林的环境 B.具备优秀的防晒保温功能

C.以中庭为整座房屋的核心 D.主要材质后来变为混凝土

11.阿拉伯商人有一个有趣的习惯-窖藏财富。在《一千零一夜》的一些故事中,很多人意外地在山洞、房下、旧址中寻到万贯财富并据为己有。《阿里巴巴与四十大盗》的故事里也有与这些故事相似的情节。这折射出此时的阿拉伯

A.守财奴现象非常普遍 B.商业发展的程度极高

C.财产所有权缺乏保障 D.盛行冒险致富的思想

12.19世纪末20世纪初,“异域”探险在欧洲社会风行起来。图4描绘的是英国妇女正要去亚洲的森林中野餐的场景。这一现象产生的背景是

图4

A.亚洲旅游业的大力发展 B.欧洲社会生活节奏放缓

C.西方民众生活水平提高 D.资本主义殖民体系形成

13.17世纪,一批以万历朝鲜战争(1592-1598年)为题材的文学作品问世。日本人大关定佑所著《朝鲜征伐记》是其中的代表,书中极尽所能将这场战争描绘为一场由于朝鲜君臣失德、无道才会发生的“上国”对“下国”的正义之战。这说明

A.中华文明影响周边国家 B.日本侵略朝鲜蓄谋已久

C.朝鲜内政腐败引发战争 D.东亚宗藩体系走向崩溃

14.据苏联官方统计,1928年10月苏联失业者共计136.44万人,其中20.65万是产业工人,约70万是不久前来自农村的非熟练工人,24.03万是还没有工作的青年。1930年4月这一数量下降为108.1万,而到1931年8月仅为1.8万。这反映了苏联

A.农村人口大量涌入了城市 B.人民生活水平得到切实提高

C.社会主义工业化进程迅速 D.开始探索社会主义建设道路

15.《在黑暗中舞蹈》是一首1931年在美国非常流行的民谣,诉说身处黑夜的两人捕获片刻的欢乐,歌词唱道:“我们在黑暗中舞蹈,黑暗很快就会过去;我们来了又走,寻觅代表新的爱的光,去温暖这漫长寒夜。”这首歌的流行反映了民众

A.逃避现实寻求慰藉的心态 B.百折不挠追求爱情的心理

C.对于政府新政效果的怀疑 D.关于人生聚散无常的感慨

16.二战后,玻利维亚展开一系列的经济改革,如1952年国有化三大锡矿公司并成立国家矿业公司;2012年国有化西班牙国际电网公司;2017年成立国有锂公司,政府坚持国家对锂资源的全部所有权等。由此可知,该国经济

A.发展依赖自然资源 B.体制持续与时俱进

C.向全面公有化发展 D.深受民族主义影响

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 据《资治通鉴》记载,唐朝主要修造大船的官方基地有宣城、苏州、杭州、九江、南昌等及四川的沿江一带。同时,北方的烟台,南方的扬州、福州、泉州、广州等亦是著名的船舶建造基地。这些地方的造船工场,能承建大量的河船、海舶与战舰。

当时外国的“昆仑舶”多为缝合式木船,船体脆弱,抗风浪能力较差。而唐朝的船只已大量应用钉榫接合技术,建有多道的水密隔舱,大大地增强了横向强度和抗风浪能力。有一种称作“俞大娘”的漕运船,其载重超过1万石,不啻庞大的水上村庄。据阿拉伯大旅行家苏菜曼记载,印度东南部有一军事哨所,向过往海船供应淡水并征收关税,庞大的中国船纳税额是外国船的2.5~5倍。

-摘编自孙光圻《中国古代航运史》

材料二 1865年上海江南制造局和1866年福州船政局的创办,结束了中国没有近代化大机器生产的历史。依靠购自英、美的技术设备和留用的英美技术人员,江南制造局于1868年制成第1艘木壳明轮兵船“恬吉”号。1918-1922年,为美国建成4艘万吨级的远洋运输船。不过主持建造的总工程师是英国人毛根,有关器材也多是从国外购置的。

福州船政局在技术引进上则有全新的模式,左宗棠与洋员签订合同,要求洋员在5年内,保证教会中国员工能够自制、监造和驾驶、管理轮船。从1866年开创到1907年,船政局共造大小兵商轮船计44艘。

此外,江南制造局还炼出了中国的第一炉钢、制造出中国第一台机床;福州船政局还建造了中国第一批共16架飞机。

-摘编自席龙飞、顿贺《中西文化交流与中国近代造船业》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐朝造船业发展的时代背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出近代造船业与唐代的不同,概括近代造船业发展的意义。(12分)

(3)根据材料并结合所学知识,总结影响造船业发展的因素。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 我国有学者指出,古希腊文明长达两千年,“但有正规史书记载史事的时期不过五百年”。通常所言希腊史,乃为其古典时代即公元前5世纪至公元前4世纪。恩格斯说:“希腊人自己关于他们的历史所保存下来的记忆仅仅追溯到英雄时代(公元前1200年前后)为止。”对犹太人来说,“历史只是一个属于上帝的故事”。古希腊史学则认为“历史是对人类伟大事业的记录”,“希腊人教会了西方人如何在上帝之外创造和写作历史”。

修昔底德反对厚古薄今,排斥古史编纂。在他看来,“严肃的历史并非关心过去,而是现在;它关心的不能是遥远的国家,而只应是那些你生活的地方,是那些你可以毫无困难地把他们的思想变成你自己的话的人”。希罗多德的史料主要来自视力与听力,即所见所闻。在哲学思想影响下,希腊人长期不把史学看作科学,而是看作“知觉的集合”。用海德格尔的话说,即历史在希腊人的认知体系中只是“某种次等的东西”。

-摘编自李红岩《古希腊的历史与史学观念》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古希腊史学产生的背景。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析古希腊史学的缺陷。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 表1

天本诸阳,地本诸阴,人本中和。三才异务,相待而成,各循其道,和气乃臻,机衡乃平 -王符《潜夫论·本训》 对自然的实践态度一般是由利己的欲望决定的;需要所企求的,是为我们的利益而利用自然,砍伐它,消磨它,一句话,毁灭它 -黑格尔《自然哲学》

若夫东洋民族······亲之养子,子之养亲,为毕生之义务······亲养其子,复育其孙······累代同居,传为佳话 -陈独秀《东西民族根本思想之差异》 西俗成家之子,恒离亲而别居,绝经济之关系······其结果,社会各人,不相依赖,人自为战 -陈独秀《东西民族根本思想之差异》

九族既睦,平章百姓,百姓昭明,协和万邦,黎民于变时雍 -《尧典》 西洋诸民族,好战健斗,根诸天性,成为风俗。······英吉利人以鲜血取得世界之霸权,德意志人以鲜血造成今日之荣誉 -陈独秀《东西民族根本思想之差异)

提炼材料信息,总结出中西方文化之间的一项差异,并结合所学知识予以论证。(要求:结论明确,史论结合,表述清晰)

2024-2025学年高二(下)期中检测

历史·答案

1~16小题,每小题3分,共48分。

1.答案 C

命题透析 本题以中国古代王朝定都洛阳为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 西周“其自时中乂”(居于中央治理天下)、汉朝“必居中土······均统四方”的表述,集中体现了古代中国“天下观”的核心思想:都城作为政治、文化和地理的“天下中心”,象征天子“居中以驭四方"的统治秩序,C项正确。材料中“总天地之和,据阴阳之正”虽涉及宇宙观,但其本质是政治哲学的表述,而非单纯神学信仰,A项排除;“缘于地理学的完善”不符合史实,B项错误;材料未提及定都洛阳对政权稳定的具体作用,排除D项。

2.答案 B

命题透析 本题以郑国重商理念为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 由材料可知,郑国允许商人自由经营并保护其财产,说明私营商业已脱离官府控制,印证“工商食官格局被打破”,B项正确。根据所学知识可知,“公元前526年”是春秋时期,战国时期兼并战争才是主流,A项错误;商鞅变法发生在战国时期,且提倡重农抑商,C项排除;坊市分区制度瓦解于宋朝,D项排除。

3.答案 C

命题透析 本题以贾谊思想为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料并结合汉初的时代特征可知,贾谊思想包括“重民”“尚贤”“节用”,因此他的思想继承了墨家学说,C项正确,A、B、D三项错误。

4.答案 A

命题透析 本题以魏晋南北朝时期经济发展为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 王叔之在诗中提到北方客商携带“风凰子(指稀缺商品)”远行至交趾(今越南北部),说明该时期南北商贸活动存在;何逊诗中“处处皆城市”反映城市分布广泛,乡村与城市经济联系加强。结合所学知识可知,魏晋南北朝时期虽北方战乱频繁,但南方相对稳定,人口南迁推动江南开发,农业、手工业进步带动商品经济局部活跃,整体经济呈现发展态势,A项正确。“长途贩运盛行”的说法不符合史实,这一时期商业受政权割据、货币混乱等影响,总体贩运水平有限,未达到“盛行”的程度,B项排除;“商品经济空前繁荣"是宋朝经济发展的特点,C项错误;“乡乡自风俗,处处皆城市”强调南方商业气息浓厚,城市有所发展,但只是局部地区并非全国范围,D项排除。

5.答案 B

命题透析 本题以明清时期的疫病为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,疫病发生频率最高的地区是江浙地区,由于经济重心的南移,江浙地区人口密度极高,从而为疫病的发生创造了条件,B项正确。疫病发生频率与经济重心南移有关系,但与政治中心北移无明显联系,A项排除;地理条件影响疫病发生,但不能决定疫病的发生频率,C项错误;材料并没有各地经济水平的相关数据,“与各地经济水平成正比”的结论缺乏数据支撑,D项错误。

6.答案 C

命题透析 本题以明清时期上海县市镇数量变化为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,1851-1864年发生了太平天国运动,战乱导致大量人口、资金向相对安全的上海租界及周边转移,从而导致上海地区市镇数量增加,C项正确。美洲白银大量流入中国主要集中于明中后期至清前期,同治时期白银反而呈外流趋势,A项排除;上海在1842年就已经开放为通商口岸,B项错误;材料没有提及棉纺织业的发展状况,D项排除。

7.答案 D

命题透析 本题以近代维新思想为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 甲午中日战争(1894-1895年)后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前加深。康、梁作为维新派领袖,虽主张保皇改良,但面对清朝可能被外敌推翻的危局,内部对救亡路径产生了激烈争论(如梁启超主张“种族革命”、康有为讨论士大夫立场)。这种矛盾与分歧,本质上是民族危机刺激下思想界多元探索的体现,D项正确。材料中康梁的言论均发生在戊戌政变之前,A项错误;1898年资产阶级革命思想(如孙中山的“驱除鞑虏")尚处于萌芽阶段,影响力远不及维新派。直到1905年同盟会成立后,革命思想才逐渐成为主流,B项排除;维新派的理论基础-《新学伪经考》《孔子改制考》在1891-1895年已经完成,C项错误。

8.答案 D

命题透析 本题以近代中国修筑铁路为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拨 根据材料并结合所学知识可知,1938-1945年正处于中国抗日战争的关键阶段,东部沿海地区沦陷后,西南地区成为抗战大后方,国民政府急需强化交通以支持战争。修筑湘桂、黔桂、滇缅等铁路的核心目的是保障战略物资运输、维持国际援助通道(如滇缅方向),并加强后方军事调动能力,D项正确。A、B、C三项并非此时最紧迫的需求,均排除。

9.答案 B

命题透析 本题以新中国成立初期汽车工业的发展为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拨 由材料可知,“土洋结合”指新中国在汽车工业中兼顾引进国外技术(如一汽的苏联援助模式)与本土化改造(如利用木制、竹制材料)。这体现了中国汽车工业结合国情探索独立自主的工业化道路,属于因地制宜的务实策略,B项正确。“百花齐放”指1956年“双百”方针下文艺与学术领域的多元化发展,与工业领域的“土洋结合”无直接关联,A项错误;材料强调新中国主动利用有限条件推进工业化,而非强调技术水平的绝对差距,C项排除;材料中的“土洋结合”聚焦于技术手段的实用结合,而非中外文化互动,D项排除。

10.答案 A

命题透析 本题以两河流域的民居为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中建筑材料主要为泥砖、木杆作为支撑、门后是前庭等信息可知,这一古民居位于两河流域,A项正确。古埃及的房屋具有防晒、保温的功能,B项错误;古希腊罗马的房屋以中庭为核心,C项排除;混凝土是古罗马建筑的主要材料,D项排除。

11.答案 C

命题透析 本题以阿拉伯人窖藏财富为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 材料中阿拉伯商人选择将财富窖藏(如埋藏在地下或山洞中),说明他们担心财产被掠夺或强征。发现财宝的人也不问失主,直接据为已有,这些情节说明阿拉伯人对财产所有权的轻视,C项正确。材料中的窖藏行为是出于对财产安全的担忧,而非单纯出于吝啬心理,A项错误;材料主旨与商业发达无直接关联,B项排除;材料并未体现阿拉伯商人主动追求冒险致富,D项排除。

12.答案 D

命题透析 本题以英国的“异域”探险现象为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 根据材料并结合所学知识可知,19世纪末,欧洲列强通过殖民扩张建立了全球统治网络。殖民体系为欧洲人提供了在殖民地活动的安全保障和基础设施。材料中的头戴尖顶头盔的是英国殖民军队的军人,他们负责保护在亚洲进行“探险”的女性,D项正确。当时亚洲被西方殖民侵略,经济无法自主,交通、服务设施等方面远未达到旅游业发展的条件,A项错误;工业革命开始后,欧洲社会的生活节奏实际上在加快,且“异域”探险更多是殖民扩张的产物,B项排除;虽然殖民经济使部分欧洲人富裕,但普通民众的生活水平提升有限,材料中的女性也不是普通民众,C项排除。

13.答案 A

命题透析 本题以《朝鲜征伐记》为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,《朝鲜征伐记》将万历朝鲜战争解释为“上国”对“下国”的正义之战,反映了宗藩体系下的意识形态。在东亚传统秩序中,中国(明朝)以“天朝上国”自居,朝鲜作为藩属国需遵循“事大”原则,而日本虽未正式加入该体系,但其文化深受中华文明影响。书中借用“君臣失德”“无道”等儒家道德话语,本质是模仿中华文明对国际关系的解释逻辑,体现了中华文明对周边国家的文化辐射,A项正确。材料并未提及日本发动战争前的长期准备或战略意图,B项排除;“朝鲜内政腐败引发战争”是《朝鲜征伐记》为合理化战争而虚构的理由,战争的直接原因是丰臣秀吉的侵略野心,C项错误;1879年日本吞并琉球导致东亚宗藩体系走向崩溃,D项错误。

14.答案 C

命题透析 本题以1928-1931年苏联失业人数为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证学科素养的考查。

思路点拨 由材料可知,1928-1931年,苏联失业人数从136.44万骤降至1.8万。这一现象与苏联实行第一个五年计划直接相关。大规模工业建设创造了大量就业岗位,迅速吸纳了农村非熟练工人和青年劳动力,导致失业率断崖式下降,C项正确。失业率锐减的主因是工业部门吸纳劳动力,材料无法反映农村人口大量涌入城市,A项排除;材料只是反映了就业率的提高,并没有反映薪资待遇的变化,而且农村人口的收入变化也无从得知,B项错误;D项中“开始”的表述有误,排除。

15.答案 A

命题透析 本题以经济大危机为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,1931年的美国正处于经济大萧条最严重的时期,民众失业率高,生活困苦。“在黑暗中舞蹈”“黑暗很快就会过去”等意象,生动体现了民众面对现实困境时,通过短暂的欢愉(如跳舞)暂时忘却痛苦,寄托对未来的希望,A项正确。虽然歌词提到“寻觅代表新的爱”,但这里的“爱”应理解为广义的希望或生活动力,而非单纯指代爱情,B项错误;罗斯福新政始于1933年,而材料时间为1931年,此时新政尚未实施,民众对“政府新政效果的怀疑”无从谈起,C项排除;D项与材料主旨不符,排除。

16.答案 D

命题透析 本题以玻利维亚经济的发展为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 由材料并结合所学知识可知,民族主义在经济领域的表现是维护国家主权、反对外国资本控制。

玻利维亚多次将外资企业收归国有,并成立国有公司掌控战略资源,体现了经济民族主义的典型特征。这符合拉美地区反殖民、反经济依附的历史趋势,D项正确。虽然玻利维亚拥有石油、锡矿、锂矿等能源矿产资源,但材料强调的是国家通过国有化手段掌控这些资源,而非单纯依赖资源发展经济,A项错误;玻利维亚的经济改革一直集中在资源领域的国有化,属于同一政策的延续,“与时俱进”与材料主旨不符,B项排除;“全面公有化”指所有经济部门由国家控制,而材料仅提及能源矿产资源领域的国有化,未涉及农业、工业等其他领域,C项表述过于绝对化,排除。

17.命题透析 本题以唐朝与近代中国造船业的状况为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题、历史探究的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证、家国情怀学科素养的考查。答案要点(1)背景:经济全面发展,国力强大;大一统和政治稳定;开明开放的对外政策;京杭大运河的开通及海上丝绸之路的发展,带动国内外贸易的繁荣。(8分,言之成理即可)

(2)不同:唐代技术自主,近代对外来技术依赖性强;唐代是手工工场生产,近代是机器大生产;唐代技术领先世界,近代要追赶世界一流;唐代侧重经济发展,近代侧重国防需要。(6分,言之成理即可)意义:培养了技术人才,有利于科技发展;提升了国防实力,有利于维护国家主权;推动了中国的现代化历程。

(6分,言之成理即可)

(3)因素:政策(或政府)支持与引导是重要保障;技术创新是核心驱动力;人才培养是关键;国际合作与交流是重要途径。(5分,言之成理即可)

18.命题透析 本题以古希腊史学为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题、历史探究的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

答案要点(1)背景:工商业经济的发展;民主制度的形成和发展;人文主义思想的兴起;独特的地理环境,发达的对外交通。(7分,言之成理即可)

(2)缺陷:关注当代史,忽视古代史;重视断代史,缺乏通史的编纂;史料来源主要为游记和口述史实,信度有限;以唯心主义史观为指导;史学地位不高。(8分,言之成理即可)

19.命题透析 本题以中西方文化差异为背景材料,旨在考查考生获取和解读历史信息、分析历史问题、历史探究的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

答案要点 示例1:

差异:天人合一与征服自然。

论证:中国古代文化强调人与自然的和谐统一。先秦时期,道家就提出“道法自然”的理念。汉代儒家学者董仲舒也提出“天人感应”“天人合一”的主张。宋明学者更进一步,打造出将人与自然紧密结合的新儒学-理学。此外,天人合一还体现在实践之中,如战国时修建的都江堰,因势利导、顺水之性;徽派民居等古代民居与自然环境融为一体等。

西方则以“征服自然”为内核。古希腊神话中普罗米修斯盗火象征对自然力量的挑战。近代科学革命中,培根提出“知识即权力”,主张通过实验“拷问自然”。工业革命时期,英国大规模采煤、伐林,以蒸汽机突破自然限制,加速资源掠夺,导致生态失衡。

总之,天人合一与征服自然代表了两种截然不同的自然观和人类发展理念,反映了东西方不同的文明特质。(12分,言之成理即可)

示例2:

差异:家族本位与个人本位。

论证:中国文化以家族为核心,强调血缘关系与宗族观念。儒家思想自孔子以来,就强调将“孝”作为社会秩序的基础,并将“齐家”作为治国平天下的前提。汉代董仲舒提出“三纲五常”思想,进一步强化家国同构的观念,使家族伦理逐渐成为政治伦理的延伸。程朱理学的发展和宗族制度的加强,进一步强化了家族观念,使中国文化呈现出家族本位的特点。

西方文化则以个人主义为核心,强调个人的独立性。古希腊时期就强调个体公民在城邦中的权利与义务,出现了人文主义思想的萌芽。文艺复兴时期,人文主义兴起,个人价值被极大强调,启蒙运动时期,洛克、卢梭等思想家主张自由和平等,推动个人权利观念的发展。同时,社会契约论思想逐渐深入人心,极大地冲击了传统的家庭观念,使西方文化向个人本位方向进行发展。

总之,家族本位与个人本位是两种截然不同的文化价值观,是中西方文明的核心差异之一。(12分,言之成理即可)

示例3:

差异:和谐共生与崇尚扩张。

论证:中国传统文化以“和谐共生”为核心,追求天、地、人的动态平衡。思想上,儒家强调“协和万邦”,主张以礼乐教化构建社会秩序;道家倡导“天人合一”。实践中,中国注重内外和谐:对内,宗族制度强调“累代同居”,以孝道维系家族稳定;对外,历代王朝通过“羁縻政策”与“和亲”实现民族融合,如唐代与吐蕃和亲、清代对蒙古的联姻政策。建筑与工程亦体现和谐理念,如明清故宫布局遵循“中正平和”,都江堰“因势利导”实现人水共存。

西方文化则倾向“征服世界”,以扩张与竞争为导向。黑格尔揭示西方“为利益毁灭自然”的实践逻辑,其根源可追溯至古希腊城邦争霸与罗马帝国扩张。新航路开辟后,西班牙、葡萄牙通过殖民掠夺建立霸权,如美洲金银开采导致原住民灭绝与生态崩溃。工业革命时期,英国以武力打开中国市场,推行鸦片贸易;德意志统一后,俾斯麦以“铁血政策”扩张领土。两次世界大战更将对外扩张推向顶峰,列强为争夺资源与霸权发动全球战争,对世界造成巨大破坏。

总之,和谐共生与崇尚扩张是两种不同的文明发展模式,体现了中西方在历史、文化、哲学等理念上的根本差异。(12分,言之成理即可)

(“示例”仅供阅卷参考,其他答案言之成理即可)

同课章节目录