湖南省娄底市部分学校2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省娄底市部分学校2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 142.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 10:37:34 | ||

图片预览

文档简介

2025年上学期高二期中考试试卷

历史

(考试时间:75分钟 满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.姜寨聚落遗址反映了由五个大家族组成的氏族公社。它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大。姜寨聚落是仰韶文化聚落形态的典型代表。从姜寨遗址中我们能够可知该时期

陕西西安临潼姜寨聚落遗址复原图

A.处于新石器时代晚期 B.具备了早期国家形态

C.处在母系氏族社会阶段 D.过着以渔猎为主的原始生活

2.湖南里耶秦简木牍记载:“迁陵廿五年户籍:士伍(平民)百五户,司寇(刑徒)三户,隶臣妾(官奴)廿一,城旦春(劳役刑徒)九人,各为专册。”该记载可直接用于研究秦代 ( )

A.法律体系的严酷性 B.户籍分类管理制度

C.郡县行政效率 D.社会等级固化

3.《唐六典·太府寺》规定:“凡市,以日午击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散。有违时者,笞三十。”此规定可印证唐代 ( )

A.官府严格管控市场时间 B.城市治安依赖军事化管理

C.商业税收成为财政支柱 D.海外贸易的规模空前扩大

4.《朱子语类》卷九十五载:“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物······有理便有气流行,发育万物。”朱熹的上述言论反映其思想核心是

A.理在气先,理为万物本原 B.心即理也,发明本心为要

C.道法自然,万物齐一 D.经世致用,工商皆本

5.来自亚洲腹地的原始游牧民族蒙古人,对世界史产生了巨大的影响。他们征服的规模无与伦比······亚洲和大部分欧洲的政治组织都变换了。许多地区的人民被灭绝或四散,永远改变了其种族特征······在中断了一千年之后,欧洲人又能进入亚洲和远东了。材料中关于“欧洲人又能进入亚洲和远东了”的主要历史依据是 ( )

A.蒙古征服改变了欧亚政治组织形式 B.种族特征改变推动欧洲人探索亚洲

C.宗教分布因蒙古征服发生了重大调整 D.蒙古控制欧亚大陆道路保障旅行安全

6.元朝《通制条格》载:“诸色人户各依本俗行嫁娶,若汉人、南人仿蒙古婚仪者,禁之。”此政策反映元朝 ( )

A.推行民族等级制度 B.维护文化的多元格局

C.限制汉族文化影响 D.加强对基层社会控制

7.徽州文书显示,万历年间某地“田骨(所有权)价银二十两,田皮(使用权)岁租谷二石”。此现象说明 ()

A.土地兼并加剧社会矛盾 B.农产品商品化程度提高

C.货币地租取代实物地租 D.土地权利分层日益明晰

8.雍正十年上谕:“凡童生入学,除考校文艺外,务令背诵《圣谕广训》,不能者不得入泮。”该政策直接目的是 ( )

A.提升儒学教育质量 B.构建官方意识形态权威

C.规范科举考试流程 D.削弱地方书院的影响力

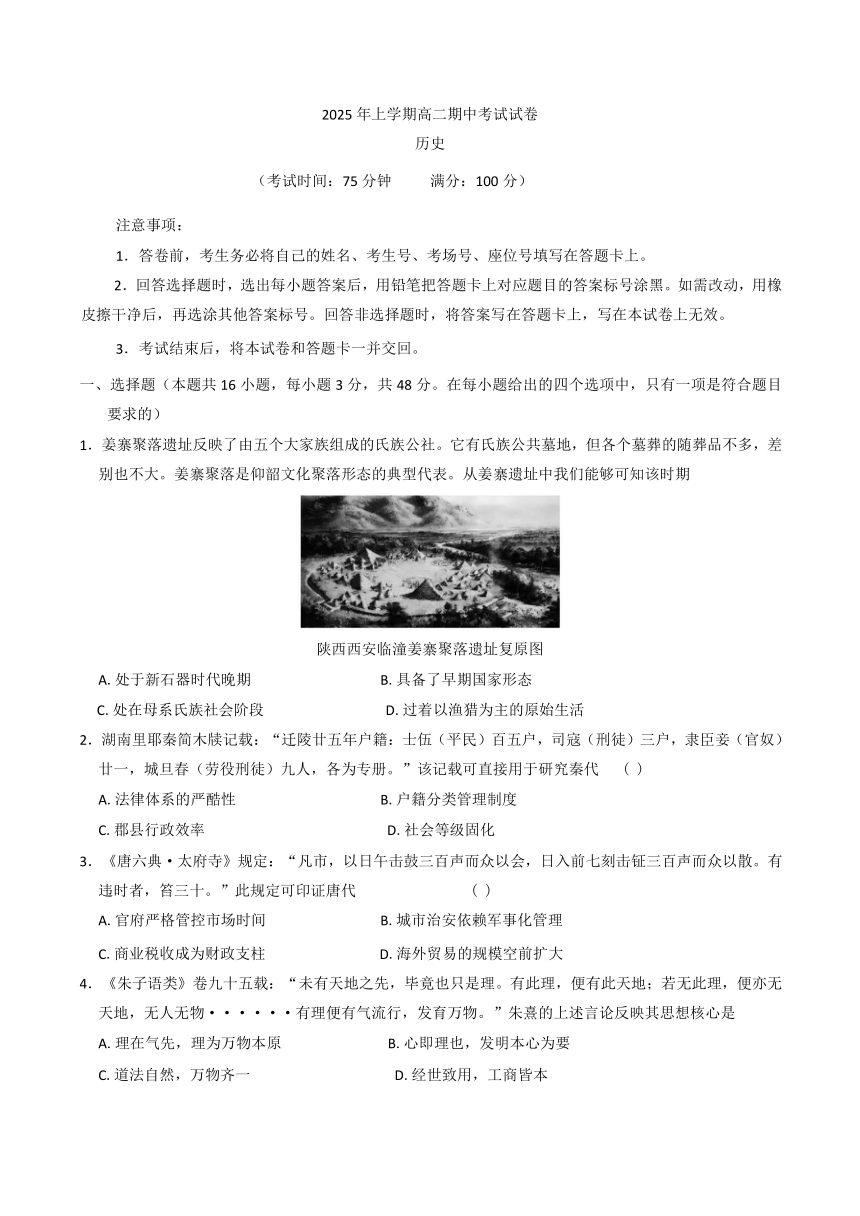

9.下表为明清时期中国瓷器外销的基本情况,该表最能说明明清时期外销瓷器的何种特点

时期 类型 欧洲订单 中东订单占比

嘉靖朝 传统山水 道教符号 15% 60%

康熙朝 圣经故事 贵族纹章 55% 25%

乾隆朝 中西混合 田园风景 40% 35%

A.技术革新主导纹样变迁 B.市场需求决定产品形态

C.欧洲审美完全主导亚洲 D.宗教冲突阻碍贸易发展

10.鸦片战争期间,英军舰队在珠江和清军作战时,当地民众以一种局外人的身份,兴高采烈在远处观战。而《申谕英夷告示》中记载,三元里人民警告英军,若敢再来,“不用官兵,不用国帑,自己出力,杀尽尔等猪狗,方消我各乡惨毒之害也!”由此可知三元里抗英 ( )

A.民众认识到英军侵略的本质 B.宗族观念高于近代国家观念

C.民众对清政府的反侵略深表同情 D.民众有着强烈的爱国主义情怀

11.1912年2月下旬,临时参议院开会讨论《临时约法》,对于女子参政权写入宪法一事,参议院“不赞成者居中多数”。1912年底,北京参议院再度否决“女子完全参政权案”。这说明

A.推翻君主专制制度迫在眉睫 B.传统男尊女卑观念仍未被突破

C.民主思想存在一定的局限性 D.民主共和观念并未深入人心

12.1765年英国《印花税法》规定:“所有殖民地法律文书、报刊、执照等,必须贴足印花税票方为有效。”此规定体现的本质问题是 ( )

A.转嫁英法战争财政负担 B.议会主权凌驾殖民地自治权

C.重商主义政策的延续 D.压制北美独立运动萌芽

13.1933年《联邦紧急救济法》规定:“民间资源保护队招募18-25岁未婚男性,从事造林防洪,月薪30美元中22美元寄回家。”该设计旨在 ( )

A.解决生态环境危机 B.建立社会保障体系

C.实现救济与稳定双目标 D.训练预备役军事力量

14.1944年美军在太平洋战场发行的《战地指南》要求士兵:“与所罗门群岛土著合作时,需尊重其“禁忌石'(Tabu Stone)标记的神圣区域;禁止用步枪交换土著雕刻品,但可用巧克力、布料进行以物易物。”同时,土著语言中新增了“soldier”(士兵)、“radio”(无线电)等英语借词。上述材料最能体现现代战争导致的 ( )

A.军事行动加速文化双向渗透 B.殖民主义彻底瓦解

C.传统文化被强势文明取代 D.全球贸易体系重建

15.20世纪60年代,东亚经济增长速度远远领先于其他地区。到了80年代,整个世界经济的增长率为3%,东亚为7.9%;90年代整个世界经济增长速度只有1.1%,而东亚却高达8.3%。东亚发展速度超过世界平均发展水平是缘于 ( )

A.经济全球化趋势的进一步增强 B.全球劳动力市场结构的变迁

C.东亚儒家文化的积极作用 D.区域集团化的快速发展

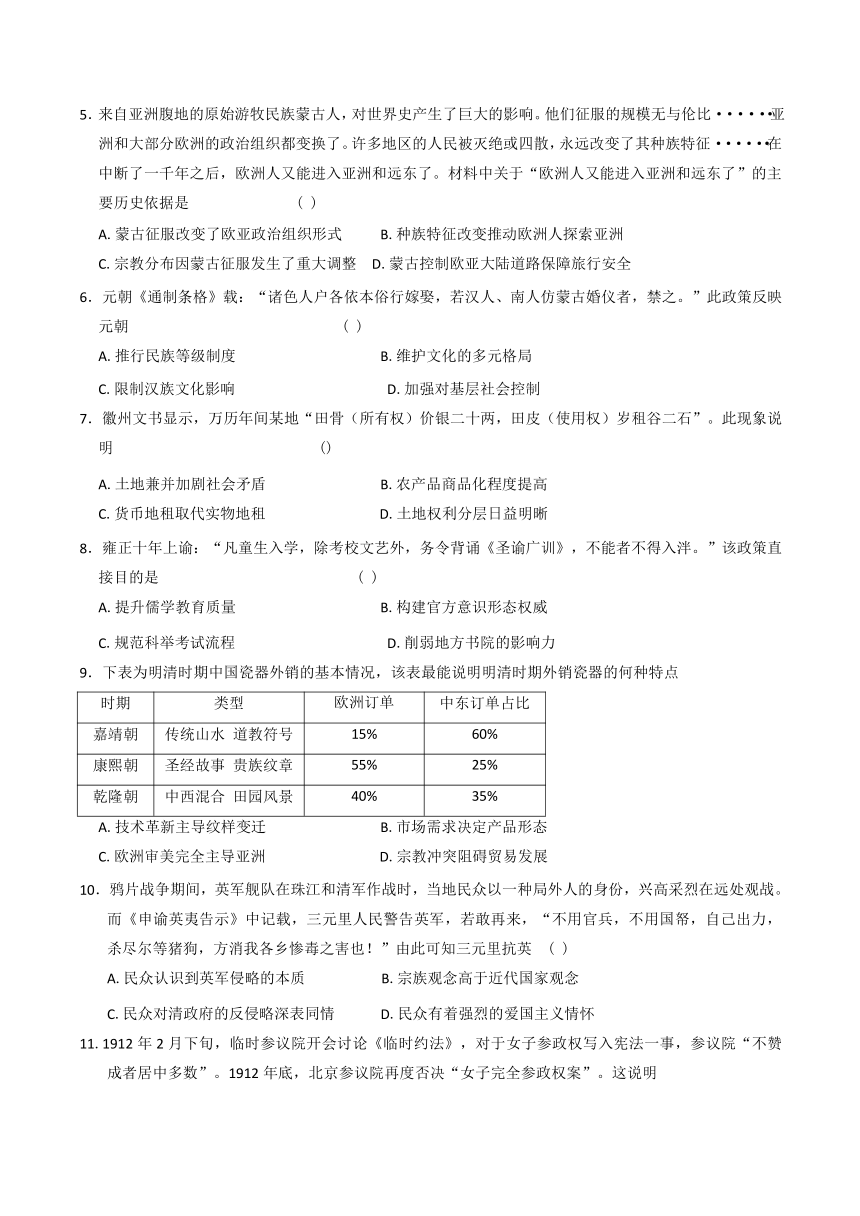

16.下图左、中、右三幅图分别为法国设计师受希腊古典文化、俄国芭蕾舞、中华文化影响设计的女装。关于此图,下列说法正确的一项是 ( )

A.本土文化对外来文化的主动吸收 B.区域文化发展的趋同性

C.多元文明平等的交流与借鉴 D.对本民族文化主体性的坚守与发扬

二、非选择题(本题共3小题,其中第17题18分,第18题15分,第19题19分,共52分)

17.(18分)阅读下列材料,回答问题。

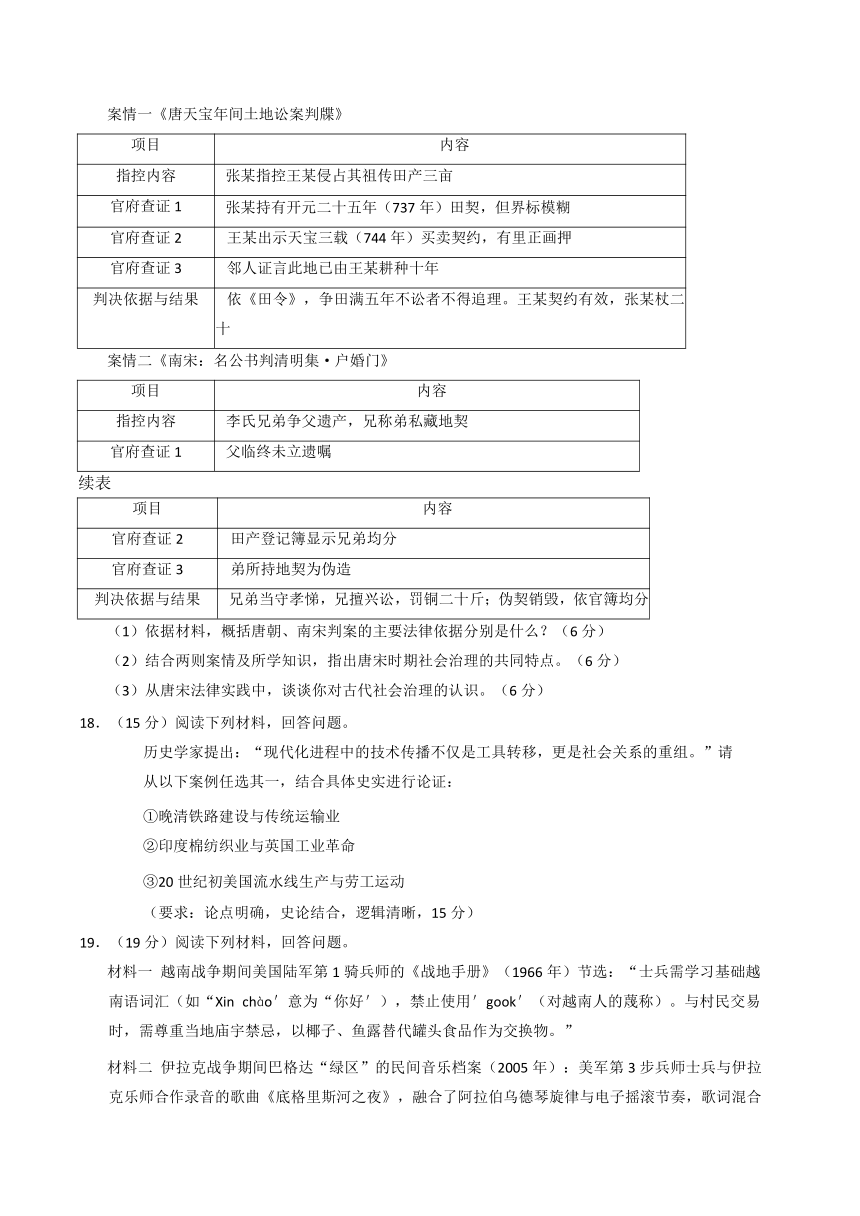

案情一《唐天宝年间土地讼案判牒》

项目 内容

指控内容 张某指控王某侵占其祖传田产三亩

官府查证1 张某持有开元二十五年(737年)田契,但界标模糊

官府查证2 王某出示天宝三载(744年)买卖契约,有里正画押

官府查证3 邻人证言此地已由王某耕种十年

判决依据与结果 依《田令》,争田满五年不讼者不得追理。王某契约有效,张某杖二十

案情二《南宋:名公书判清明集·户婚门》

项目 内容

指控内容 李氏兄弟争父遗产,兄称弟私藏地契

官府查证1 父临终未立遗嘱

续表

项目 内容

官府查证2 田产登记簿显示兄弟均分

官府查证3 弟所持地契为伪造

判决依据与结果 兄弟当守孝悌,兄擅兴讼,罚铜二十斤;伪契销毁,依官簿均分

(1)依据材料,概括唐朝、南宋判案的主要法律依据分别是什么?(6分)

(2)结合两则案情及所学知识,指出唐宋时期社会治理的共同特点。(6分)

(3)从唐宋法律实践中,谈谈你对古代社会治理的认识。(6分)

18.(15分)阅读下列材料,回答问题。

历史学家提出:“现代化进程中的技术传播不仅是工具转移,更是社会关系的重组。”请从以下案例任选其一,结合具体史实进行论证:

①晚清铁路建设与传统运输业

②印度棉纺织业与英国工业革命

③20世纪初美国流水线生产与劳工运动

(要求:论点明确,史论结合,逻辑清晰,15分)

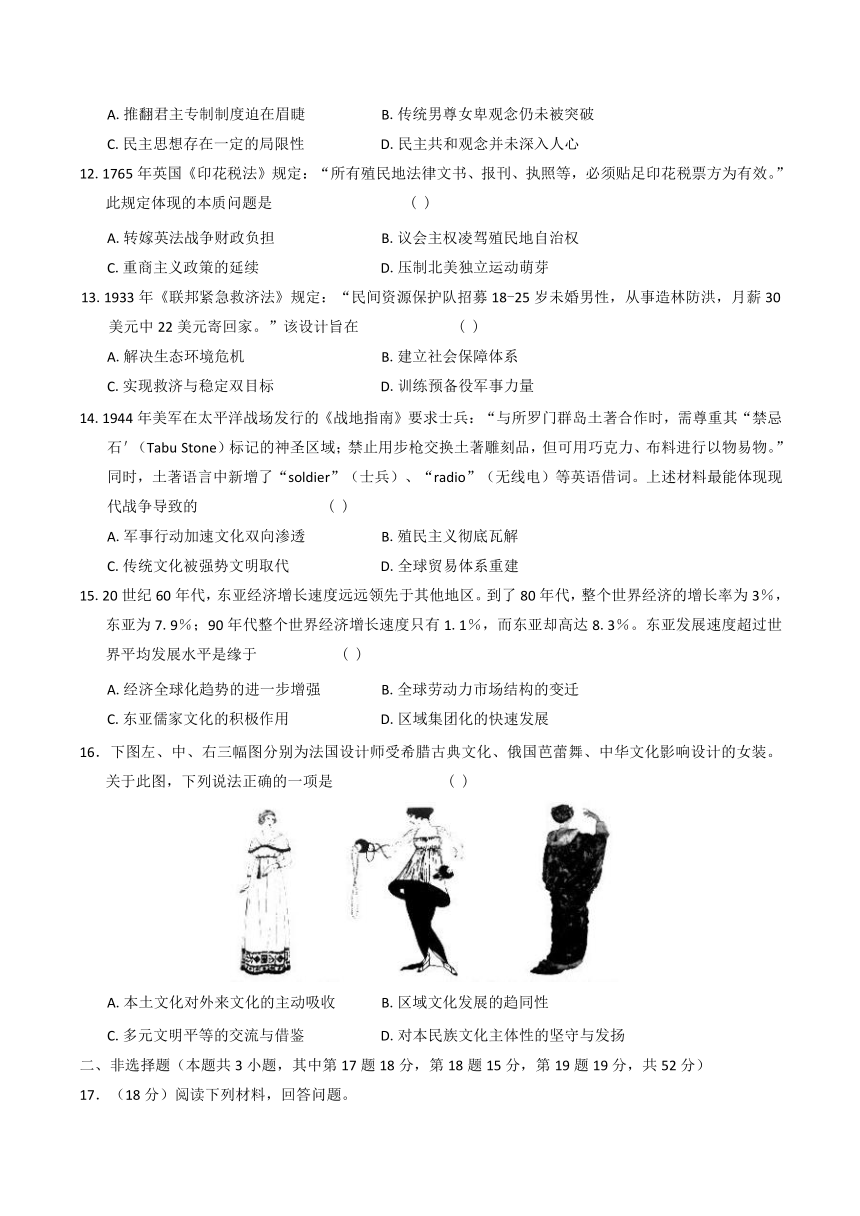

19.(19分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 越南战争期间美国陆军第1骑兵师的《战地手册》(1966年)节选:“士兵需学习基础越南语词汇(如“Xin chào'意为“你好'),禁止使用'gook'(对越南人的蔑称)。与村民交易时,需尊重当地庙宇禁忌,以椰子、鱼露替代罐头食品作为交换物。”

材料二 伊拉克战争期间巴格达“绿区”的民间音乐档案(2005年):美军第3步兵师士兵与伊拉克乐师合作录音的歌曲《底格里斯河之夜》,融合了阿拉伯乌德琴旋律与电子摇滚节奏,歌词混合阿拉伯语和英语:“今夜我们凝视同一轮新月!在战火中寻找和平的韵脚(Tonight we gaze at the same crescent moon/Seeking rhymes of peace in the tune of war)”。

材料三

课程 2012年阿富汗坎大哈战地学校课程表

语言课 英语/普什图语双语教学

技术课 美军教授太阳能板安装,阿方传授传统坎儿井灌溉技术

文化课 比较《古兰经》与《独立宣言》中的“自由”概念

(1)根据材料一、二,概括现代战争中文化互动有哪些表现形式。(4分)

(2)结合三则材料,说明现代战争加剧文化碰撞的因素有哪些?(9分)

(3)对比材料一与材料三,指出美军文化策略的变化及其反映的时代特征。(6分)

2025年上学期高二期中考试参考答案

历史

第1题:答案:C

A选项:姜寨聚落遗址属于仰韶文化,仰韶文化是新石器时代中期文化,并非新石器时代晚期,所以A选项错误;B选项:早期国家形态的特征包括城市、阶级、公共权力机构等。姜寨聚落遗址虽有氏族公共墓地等,但从材料“各个墓葬的随葬品不多,差别也不大”来看,没有明显的贫富分化和阶级差异,不具备早期国家形态的特征,B选项错误;C选项:仰韶文化处于母系氏族社会阶段。姜寨聚落遗址是仰韶文化聚落形态的典型代表,从“由五个大家族组成的氏族公社”“各个墓葬的随葬品不多,差别也不大”能看出当时以氏族为单位,社会相对平等,符合母系氏族社会特征,C选项正确;D选项:仰韶文化时期,人们以原始农业为主,并非以渔猎为主,D选项错误。

第2题:答案:B

解析:材料中明确记载了迁陵廿五年户籍里士伍(平民)、司寇(刑徒)、隶臣妾(官奴)、城旦春(劳役刑徒)等不同身份人群分别立专册,直接体现了秦朝对不同身份人员进行分类登记管理,可用于研究秦代户籍分类管理制度,故B正确;A选项法律体系严酷性,材料未体现法律惩处相关内容;C选项郡县行政效率,材料未涉及行政事务处理效率方面;D选项社会等级固化,材料只是呈现户籍分类,未强调等级固化情况。

第3题:答案:A

解析:规定中明确指出市场在中午击鼓三百声时开市,日落前七刻击钲三百声时散市,对违反时间规定的人进行答刑。这清晰地表明唐代官府严格管控市场的开闭时间,A选项正确。B选项城市治安军事化管理,材料未提及治安管理方式;C选项商业税收,材料没有关于商业税收在财政中地位的内容;D选项海外贸易,材料主要说的是国内市场时间规定,与海外贸易无关。

第4题:答案:A

解析:朱熹说“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地”,强调在天地存在之前就有“理”,“理”是万物的本原,“有理便有气流行,发育万物”也表明理先于气,是万物根源, A 选项符合;B选项“心即理也,发明本心为要”是陆九渊心学观点;C选项“道法自然,万物齐一”是道家思想;D选项“经世致用,工商皆本”是明清之际黄宗羲等思想家的主张。

第5题:答案:D

解析:蒙古人建立起庞大帝国,控制了欧亚大陆的交通要道,保障了道路的畅通与旅行安全,使得中断千年后欧洲人又能进入亚洲和远东地区,D选项正确;A选项蒙古改变欧亚政治组织形式,与欧洲人能进入亚洲远东地区没有直接因果联系;B选项材料未提及种族特征改变推动欧洲人探索亚洲,且这不是主要历史依据;C选项宗教分布调整并非欧洲人能进入亚洲远东的主要原因;

第6题:答案:B

解析:元朝规定诸色人户依本俗行嫁娶,禁止汉人、南人仿蒙古婚仪,这是让不同民族保持自身文化习俗,有利于维护文化多元格局,B选项正确;A选项民族等级制度主要体现在政治、法律等权利差异上,材料未体现;C选项该政策不是限制汉族文化影响,而是维护各民族文化习俗独立性;D 选项材料未涉及对基层社会控制相关内容。

第7题:答案:D

解析:“田骨(所有权)价银二十两,田皮(使用权)岁租谷二石,清晰表明土地所有权和使用权分离,土地权利分层日益明晰,D选项正确;A选项材料未提及土地兼并及社会矛盾相关内容;B选项材料主要说土地权利和地租形式,与农产品商品化程度无关;C选项材料既有货币地租(田骨价银)又有实物地租(田皮岁租谷),不能体现货币地租取代实物地租;

第8题:答案:B

解析:《圣谕广训》是清朝官方宣传封建伦理道德和治国理念的重要文献。要求童生入学背诵,目的是通过教育渠道,在学子思想形成初期就植入官方意识形态,构建官方意识形态权威,B选项正确;A选项提升儒学教育质量并非直接目的,儒学教育内容广泛,背诵《圣谕广训》重点在意识形态灌输;C选项材料未涉及科举考试流程规范;D选项与削弱地方书院影响力无关,主要是强化官方思想传播。

第9题:答案:B

解析:从表格看,嘉靖朝外销瓷器中东订单占比高,图案是传统山水、道教符号;康熙朝欧洲订单占比高,图案为圣经故事、贵族纹章;乾隆朝欧洲订单仍占较高比例,图案是中西混合、田园风景。这表明不同时期根据欧洲、中东市场需求,外销瓷器的图案等形态在变化,即市场需求决定产品形态,B选项正确;A选项材料未体现技术革新对纹样变迁的主导作用;C选项“欧洲审美完全主导亚洲”说法过于绝对,中东地区有自身需求;D选项材料未涉及宗教冲突阻碍贸易发展。

第10题:答案:B

解析:鸦片战争时当地民众以局外人身份观望,三元里民众警告英军,若敢再来,不用官兵,自己出力杀尽尔等猪狗”可知清军和英国作战时,民众是以局外人身份观战,说明国家观念淡薄,但英军侵犯三元里伤害宗族成员时,当地民众自发奋勇抵抗,说明民众有强烈的宗族家乡观念,故B正确;英军发动侵略的本质是倾销商品,掠夺原料,民众未意识到其侵略的本质,故A错误;材料未提及民众对清军反侵略的态度问题,故C错误;民众以局外人的身份观战,无法体现强烈的爱国主义情怀,故D错误。

第11题:答案:C

解析:1912年临时参议院和北京参议院虽先后否定女子参政一事,但是从否定女子参政到否定女子完全参政,说明女子获得了一定的参政权,这体现的是历史进步的信念,只能说明民主在这一时期不够完善,故C正确,B错误;A选项推翻君主专制制度在1912年2月清帝退位时实现,与女子参政权问题无关;D选项仅从女子参政权被否,不能得出共和有名无实结论。

第12题:答案:B

解析:英国议会通过《印花税法》,强制要求殖民地法律文书等必须贴印花税票,殖民地没有自主决定权,体现了英国议会主权凌驾于殖民地自治权之上,B选项正确;A选项转嫁英法战争财政负担只是表面目的,不是本质;C选项重商主义强调贸易顺差等,与该法案本质不符;D选项北美独立运动在18世纪70年代后才逐渐兴起,此时主要体现英国对殖民地经济控制,并非压制独立运动萌芽。

第13题:答案:C

解析:招募18-25岁未婚男性从事造林防洪,既解决了部分就业问题,又进行了生态建设,有助于缓解经济危机带来的社会问题;月薪30美元中22美元寄回家,能增加家庭收入,稳定社会秩序,实现救济与稳定双目标,C选项正确。A选项解决生态环境危机只是一方面,不全面;B选项建立社会保障体系是更广泛的制度建设,该措施只是短期救济手段;D选项训练预备役军事力量与题干内容无关。

第14题:答案:A

解析:一方面,美军士兵需尊重所罗门群岛土著的“禁忌石”标记区域,体现了对当地文化的尊重与接纳;另一方面,土著语言中新增英语借词,说明美军带来的文化元素也融入到土著文化中,这体现了军事行动加速了文化的双向渗透,A选项正确;B选项“彻底瓦解”表述过于绝对,此时殖民主义仍然存在;C选项材料体现的是文化双向交流,并非传统文化被强势文明取代;D选项材料主要说的是文化方面的交流,与全球贸易体系重建无关。

第15题:答案:C

解析:据所学知识东亚国家都有儒家文化背景,在经济发展过程中,这些国家都注意发扬儒家文化精华,如宽容和谐、勤俭节约等,推动了经济的增长,故C正确;经济全球化是世界性的,不能解释为何东亚经济增长速度快,排除A;材料和全球劳动力市场结构变迁无关,排除B;东亚并非都加入了区域集团化组织,排除D项。

第16题:答案:C

解析:A选项:图中是法国设计师受希腊、俄国、中国文化影响设计女装,是外来文化对本土(法国)文化的影响,并非本土文化对外来文化主动吸收,A错误;B选项:这些女装虽受不同文化影响,但仍保留各自特色,并非区域文化发展趋同,B错误;C选项:法国设计师借鉴希腊古典文化、俄国芭蕾舞、中华文化来设计女装,体现了多元文明在平等基础上的交流与借鉴,C正确;D选项:图中强调的是对其他文化的借鉴,不是对本民族文化主体性的坚守与发扬,D错误。

17.(1)唐朝:以国家颁布的《田令》为法律依据,结合田产实际耕种时间、契约凭证判案;(3分)南宋:以官方田产登记薄为依据,同时融入儒家“孝悌”伦理观念判案。(3分)

(2)共同特点:法律与伦理相结合,既依据国家律令或官方文书,又重视儒家伦理道德;通过规范田产、遗产等纠纷,维护社会秩序与家庭伦理关系。(6分)

(3)认识:古代社会治理注重法律规范与道德教化结合,既通过法律明确财产权属,又借助伦理维系社会和谐;法律实践服务于维护封建统治秩序,同时体现传统社会对秩序稳定、人伦关系的重视。(6分,言之有理即可)

18.(15分)案例①:晚清铁路建设与传统运输业

论点:晚清铁路技术的传播,引发传统运输业与社会关系的深度重组。

论证:铁路作为现代化技术代表,冲击了传统运输格局。一方面,铁路的高效运输使漕运、车马运输等传统行业衰落,大量漕工、车夫失业,如京杭大运河漕运因铁路分流而萎缩,从业者激烈抵制铁路建设,折射出技术变革对传统群体生存的冲击。另一方面,铁路催生新社会元素:铁路工人、管理者等新兴职业群体出现,推动社会阶层结构更新;铁路沿线商业崛起,城市经济布局改变,商人、手工业者的经营模式与社会联系因铁路而重构。此外,铁路加强区域间经济文化互动,政府对铁路的管控也影响地方治理逻辑,进一步重塑社会管理关系。

结论:晚清铁路建设的技术传播,本质上是现代化浪潮对传统社会的“解构一重组”,它以交通技术为切口,瓦解旧有经济与职业体系,催生新社会阶层与经济关联,最终推动中国社会从传统向近代转型,印证了技术传播在社会现代化进程中重塑关系网络的核心作用。(15分)

案例②:印度棉纺织业与英国工业革命

论点:英国工业革命的技术传播,彻底重构了印度社会的经济与阶级关系。

论证:英国工业革命中棉纺织技术革新(如机器生产),使其凭借低成本优势向印度倾销纺织品。印度传统手工棉纺织业在机器冲击下崩溃,大量纺织工匠失业,农村手工业与农业结合的自然经济瓦解。同时,英国将印度变为棉花原料产地,强制推广经济作物种植,破坏印度原有农业结构,引发粮食短缺与社会矛盾。技术传播还重塑了社会阶级:传统纺织阶层没落,买办阶层因服务殖民贸易而兴起;城乡关系被扭曲,城市成为殖民工业附属,农村沦为原料供应地。最终,印度被纳入以英国为核心的殖民经济体系,社会关系围绕殖民剥削重新构建。

结论:印度棉纺织业与英国工业革命的技术关联,暴露了殖民语境下技术传播的双重性:它既是工业文明扩张的工具,更是殖民体系重构社会关系的手段。技术输入摧毁本土传统经济结构,编织起殖民依附性社会网络,深刻展现了全球化早期技术传播如何成为重塑不平等社会关系的隐秘力量。(15分)

19.(1)①语言与禁忌的主动学习(材料一中的越南语学习与禁忌遵守)(2分)

②艺术形式的混合创新(材料二中的音乐风格融合)(2分)

(2)①军事行动需要(材料一的战地交易、材料三的技术合作需文化理解)(3分)

②长期驻军导致深度接触(材料二、三反映的长期共存)(3分)

③全球化技术媒介推动(材料二的电子音乐制作、材料三的太阳能技术)(3分)

(3)变化:从单向文化约束(材料一禁止蔑称)→双向文化合作(材料三技术互授)(2分)时代特征:①冷战时期意识形态对抗(越战)→反恐战争强调“文明对话”(阿富汗战争)(2分)②21世纪多元文化主义兴起(2分)

历史

(考试时间:75分钟 满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.姜寨聚落遗址反映了由五个大家族组成的氏族公社。它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大。姜寨聚落是仰韶文化聚落形态的典型代表。从姜寨遗址中我们能够可知该时期

陕西西安临潼姜寨聚落遗址复原图

A.处于新石器时代晚期 B.具备了早期国家形态

C.处在母系氏族社会阶段 D.过着以渔猎为主的原始生活

2.湖南里耶秦简木牍记载:“迁陵廿五年户籍:士伍(平民)百五户,司寇(刑徒)三户,隶臣妾(官奴)廿一,城旦春(劳役刑徒)九人,各为专册。”该记载可直接用于研究秦代 ( )

A.法律体系的严酷性 B.户籍分类管理制度

C.郡县行政效率 D.社会等级固化

3.《唐六典·太府寺》规定:“凡市,以日午击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散。有违时者,笞三十。”此规定可印证唐代 ( )

A.官府严格管控市场时间 B.城市治安依赖军事化管理

C.商业税收成为财政支柱 D.海外贸易的规模空前扩大

4.《朱子语类》卷九十五载:“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物······有理便有气流行,发育万物。”朱熹的上述言论反映其思想核心是

A.理在气先,理为万物本原 B.心即理也,发明本心为要

C.道法自然,万物齐一 D.经世致用,工商皆本

5.来自亚洲腹地的原始游牧民族蒙古人,对世界史产生了巨大的影响。他们征服的规模无与伦比······亚洲和大部分欧洲的政治组织都变换了。许多地区的人民被灭绝或四散,永远改变了其种族特征······在中断了一千年之后,欧洲人又能进入亚洲和远东了。材料中关于“欧洲人又能进入亚洲和远东了”的主要历史依据是 ( )

A.蒙古征服改变了欧亚政治组织形式 B.种族特征改变推动欧洲人探索亚洲

C.宗教分布因蒙古征服发生了重大调整 D.蒙古控制欧亚大陆道路保障旅行安全

6.元朝《通制条格》载:“诸色人户各依本俗行嫁娶,若汉人、南人仿蒙古婚仪者,禁之。”此政策反映元朝 ( )

A.推行民族等级制度 B.维护文化的多元格局

C.限制汉族文化影响 D.加强对基层社会控制

7.徽州文书显示,万历年间某地“田骨(所有权)价银二十两,田皮(使用权)岁租谷二石”。此现象说明 ()

A.土地兼并加剧社会矛盾 B.农产品商品化程度提高

C.货币地租取代实物地租 D.土地权利分层日益明晰

8.雍正十年上谕:“凡童生入学,除考校文艺外,务令背诵《圣谕广训》,不能者不得入泮。”该政策直接目的是 ( )

A.提升儒学教育质量 B.构建官方意识形态权威

C.规范科举考试流程 D.削弱地方书院的影响力

9.下表为明清时期中国瓷器外销的基本情况,该表最能说明明清时期外销瓷器的何种特点

时期 类型 欧洲订单 中东订单占比

嘉靖朝 传统山水 道教符号 15% 60%

康熙朝 圣经故事 贵族纹章 55% 25%

乾隆朝 中西混合 田园风景 40% 35%

A.技术革新主导纹样变迁 B.市场需求决定产品形态

C.欧洲审美完全主导亚洲 D.宗教冲突阻碍贸易发展

10.鸦片战争期间,英军舰队在珠江和清军作战时,当地民众以一种局外人的身份,兴高采烈在远处观战。而《申谕英夷告示》中记载,三元里人民警告英军,若敢再来,“不用官兵,不用国帑,自己出力,杀尽尔等猪狗,方消我各乡惨毒之害也!”由此可知三元里抗英 ( )

A.民众认识到英军侵略的本质 B.宗族观念高于近代国家观念

C.民众对清政府的反侵略深表同情 D.民众有着强烈的爱国主义情怀

11.1912年2月下旬,临时参议院开会讨论《临时约法》,对于女子参政权写入宪法一事,参议院“不赞成者居中多数”。1912年底,北京参议院再度否决“女子完全参政权案”。这说明

A.推翻君主专制制度迫在眉睫 B.传统男尊女卑观念仍未被突破

C.民主思想存在一定的局限性 D.民主共和观念并未深入人心

12.1765年英国《印花税法》规定:“所有殖民地法律文书、报刊、执照等,必须贴足印花税票方为有效。”此规定体现的本质问题是 ( )

A.转嫁英法战争财政负担 B.议会主权凌驾殖民地自治权

C.重商主义政策的延续 D.压制北美独立运动萌芽

13.1933年《联邦紧急救济法》规定:“民间资源保护队招募18-25岁未婚男性,从事造林防洪,月薪30美元中22美元寄回家。”该设计旨在 ( )

A.解决生态环境危机 B.建立社会保障体系

C.实现救济与稳定双目标 D.训练预备役军事力量

14.1944年美军在太平洋战场发行的《战地指南》要求士兵:“与所罗门群岛土著合作时,需尊重其“禁忌石'(Tabu Stone)标记的神圣区域;禁止用步枪交换土著雕刻品,但可用巧克力、布料进行以物易物。”同时,土著语言中新增了“soldier”(士兵)、“radio”(无线电)等英语借词。上述材料最能体现现代战争导致的 ( )

A.军事行动加速文化双向渗透 B.殖民主义彻底瓦解

C.传统文化被强势文明取代 D.全球贸易体系重建

15.20世纪60年代,东亚经济增长速度远远领先于其他地区。到了80年代,整个世界经济的增长率为3%,东亚为7.9%;90年代整个世界经济增长速度只有1.1%,而东亚却高达8.3%。东亚发展速度超过世界平均发展水平是缘于 ( )

A.经济全球化趋势的进一步增强 B.全球劳动力市场结构的变迁

C.东亚儒家文化的积极作用 D.区域集团化的快速发展

16.下图左、中、右三幅图分别为法国设计师受希腊古典文化、俄国芭蕾舞、中华文化影响设计的女装。关于此图,下列说法正确的一项是 ( )

A.本土文化对外来文化的主动吸收 B.区域文化发展的趋同性

C.多元文明平等的交流与借鉴 D.对本民族文化主体性的坚守与发扬

二、非选择题(本题共3小题,其中第17题18分,第18题15分,第19题19分,共52分)

17.(18分)阅读下列材料,回答问题。

案情一《唐天宝年间土地讼案判牒》

项目 内容

指控内容 张某指控王某侵占其祖传田产三亩

官府查证1 张某持有开元二十五年(737年)田契,但界标模糊

官府查证2 王某出示天宝三载(744年)买卖契约,有里正画押

官府查证3 邻人证言此地已由王某耕种十年

判决依据与结果 依《田令》,争田满五年不讼者不得追理。王某契约有效,张某杖二十

案情二《南宋:名公书判清明集·户婚门》

项目 内容

指控内容 李氏兄弟争父遗产,兄称弟私藏地契

官府查证1 父临终未立遗嘱

续表

项目 内容

官府查证2 田产登记簿显示兄弟均分

官府查证3 弟所持地契为伪造

判决依据与结果 兄弟当守孝悌,兄擅兴讼,罚铜二十斤;伪契销毁,依官簿均分

(1)依据材料,概括唐朝、南宋判案的主要法律依据分别是什么?(6分)

(2)结合两则案情及所学知识,指出唐宋时期社会治理的共同特点。(6分)

(3)从唐宋法律实践中,谈谈你对古代社会治理的认识。(6分)

18.(15分)阅读下列材料,回答问题。

历史学家提出:“现代化进程中的技术传播不仅是工具转移,更是社会关系的重组。”请从以下案例任选其一,结合具体史实进行论证:

①晚清铁路建设与传统运输业

②印度棉纺织业与英国工业革命

③20世纪初美国流水线生产与劳工运动

(要求:论点明确,史论结合,逻辑清晰,15分)

19.(19分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 越南战争期间美国陆军第1骑兵师的《战地手册》(1966年)节选:“士兵需学习基础越南语词汇(如“Xin chào'意为“你好'),禁止使用'gook'(对越南人的蔑称)。与村民交易时,需尊重当地庙宇禁忌,以椰子、鱼露替代罐头食品作为交换物。”

材料二 伊拉克战争期间巴格达“绿区”的民间音乐档案(2005年):美军第3步兵师士兵与伊拉克乐师合作录音的歌曲《底格里斯河之夜》,融合了阿拉伯乌德琴旋律与电子摇滚节奏,歌词混合阿拉伯语和英语:“今夜我们凝视同一轮新月!在战火中寻找和平的韵脚(Tonight we gaze at the same crescent moon/Seeking rhymes of peace in the tune of war)”。

材料三

课程 2012年阿富汗坎大哈战地学校课程表

语言课 英语/普什图语双语教学

技术课 美军教授太阳能板安装,阿方传授传统坎儿井灌溉技术

文化课 比较《古兰经》与《独立宣言》中的“自由”概念

(1)根据材料一、二,概括现代战争中文化互动有哪些表现形式。(4分)

(2)结合三则材料,说明现代战争加剧文化碰撞的因素有哪些?(9分)

(3)对比材料一与材料三,指出美军文化策略的变化及其反映的时代特征。(6分)

2025年上学期高二期中考试参考答案

历史

第1题:答案:C

A选项:姜寨聚落遗址属于仰韶文化,仰韶文化是新石器时代中期文化,并非新石器时代晚期,所以A选项错误;B选项:早期国家形态的特征包括城市、阶级、公共权力机构等。姜寨聚落遗址虽有氏族公共墓地等,但从材料“各个墓葬的随葬品不多,差别也不大”来看,没有明显的贫富分化和阶级差异,不具备早期国家形态的特征,B选项错误;C选项:仰韶文化处于母系氏族社会阶段。姜寨聚落遗址是仰韶文化聚落形态的典型代表,从“由五个大家族组成的氏族公社”“各个墓葬的随葬品不多,差别也不大”能看出当时以氏族为单位,社会相对平等,符合母系氏族社会特征,C选项正确;D选项:仰韶文化时期,人们以原始农业为主,并非以渔猎为主,D选项错误。

第2题:答案:B

解析:材料中明确记载了迁陵廿五年户籍里士伍(平民)、司寇(刑徒)、隶臣妾(官奴)、城旦春(劳役刑徒)等不同身份人群分别立专册,直接体现了秦朝对不同身份人员进行分类登记管理,可用于研究秦代户籍分类管理制度,故B正确;A选项法律体系严酷性,材料未体现法律惩处相关内容;C选项郡县行政效率,材料未涉及行政事务处理效率方面;D选项社会等级固化,材料只是呈现户籍分类,未强调等级固化情况。

第3题:答案:A

解析:规定中明确指出市场在中午击鼓三百声时开市,日落前七刻击钲三百声时散市,对违反时间规定的人进行答刑。这清晰地表明唐代官府严格管控市场的开闭时间,A选项正确。B选项城市治安军事化管理,材料未提及治安管理方式;C选项商业税收,材料没有关于商业税收在财政中地位的内容;D选项海外贸易,材料主要说的是国内市场时间规定,与海外贸易无关。

第4题:答案:A

解析:朱熹说“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地”,强调在天地存在之前就有“理”,“理”是万物的本原,“有理便有气流行,发育万物”也表明理先于气,是万物根源, A 选项符合;B选项“心即理也,发明本心为要”是陆九渊心学观点;C选项“道法自然,万物齐一”是道家思想;D选项“经世致用,工商皆本”是明清之际黄宗羲等思想家的主张。

第5题:答案:D

解析:蒙古人建立起庞大帝国,控制了欧亚大陆的交通要道,保障了道路的畅通与旅行安全,使得中断千年后欧洲人又能进入亚洲和远东地区,D选项正确;A选项蒙古改变欧亚政治组织形式,与欧洲人能进入亚洲远东地区没有直接因果联系;B选项材料未提及种族特征改变推动欧洲人探索亚洲,且这不是主要历史依据;C选项宗教分布调整并非欧洲人能进入亚洲远东的主要原因;

第6题:答案:B

解析:元朝规定诸色人户依本俗行嫁娶,禁止汉人、南人仿蒙古婚仪,这是让不同民族保持自身文化习俗,有利于维护文化多元格局,B选项正确;A选项民族等级制度主要体现在政治、法律等权利差异上,材料未体现;C选项该政策不是限制汉族文化影响,而是维护各民族文化习俗独立性;D 选项材料未涉及对基层社会控制相关内容。

第7题:答案:D

解析:“田骨(所有权)价银二十两,田皮(使用权)岁租谷二石,清晰表明土地所有权和使用权分离,土地权利分层日益明晰,D选项正确;A选项材料未提及土地兼并及社会矛盾相关内容;B选项材料主要说土地权利和地租形式,与农产品商品化程度无关;C选项材料既有货币地租(田骨价银)又有实物地租(田皮岁租谷),不能体现货币地租取代实物地租;

第8题:答案:B

解析:《圣谕广训》是清朝官方宣传封建伦理道德和治国理念的重要文献。要求童生入学背诵,目的是通过教育渠道,在学子思想形成初期就植入官方意识形态,构建官方意识形态权威,B选项正确;A选项提升儒学教育质量并非直接目的,儒学教育内容广泛,背诵《圣谕广训》重点在意识形态灌输;C选项材料未涉及科举考试流程规范;D选项与削弱地方书院影响力无关,主要是强化官方思想传播。

第9题:答案:B

解析:从表格看,嘉靖朝外销瓷器中东订单占比高,图案是传统山水、道教符号;康熙朝欧洲订单占比高,图案为圣经故事、贵族纹章;乾隆朝欧洲订单仍占较高比例,图案是中西混合、田园风景。这表明不同时期根据欧洲、中东市场需求,外销瓷器的图案等形态在变化,即市场需求决定产品形态,B选项正确;A选项材料未体现技术革新对纹样变迁的主导作用;C选项“欧洲审美完全主导亚洲”说法过于绝对,中东地区有自身需求;D选项材料未涉及宗教冲突阻碍贸易发展。

第10题:答案:B

解析:鸦片战争时当地民众以局外人身份观望,三元里民众警告英军,若敢再来,不用官兵,自己出力杀尽尔等猪狗”可知清军和英国作战时,民众是以局外人身份观战,说明国家观念淡薄,但英军侵犯三元里伤害宗族成员时,当地民众自发奋勇抵抗,说明民众有强烈的宗族家乡观念,故B正确;英军发动侵略的本质是倾销商品,掠夺原料,民众未意识到其侵略的本质,故A错误;材料未提及民众对清军反侵略的态度问题,故C错误;民众以局外人的身份观战,无法体现强烈的爱国主义情怀,故D错误。

第11题:答案:C

解析:1912年临时参议院和北京参议院虽先后否定女子参政一事,但是从否定女子参政到否定女子完全参政,说明女子获得了一定的参政权,这体现的是历史进步的信念,只能说明民主在这一时期不够完善,故C正确,B错误;A选项推翻君主专制制度在1912年2月清帝退位时实现,与女子参政权问题无关;D选项仅从女子参政权被否,不能得出共和有名无实结论。

第12题:答案:B

解析:英国议会通过《印花税法》,强制要求殖民地法律文书等必须贴印花税票,殖民地没有自主决定权,体现了英国议会主权凌驾于殖民地自治权之上,B选项正确;A选项转嫁英法战争财政负担只是表面目的,不是本质;C选项重商主义强调贸易顺差等,与该法案本质不符;D选项北美独立运动在18世纪70年代后才逐渐兴起,此时主要体现英国对殖民地经济控制,并非压制独立运动萌芽。

第13题:答案:C

解析:招募18-25岁未婚男性从事造林防洪,既解决了部分就业问题,又进行了生态建设,有助于缓解经济危机带来的社会问题;月薪30美元中22美元寄回家,能增加家庭收入,稳定社会秩序,实现救济与稳定双目标,C选项正确。A选项解决生态环境危机只是一方面,不全面;B选项建立社会保障体系是更广泛的制度建设,该措施只是短期救济手段;D选项训练预备役军事力量与题干内容无关。

第14题:答案:A

解析:一方面,美军士兵需尊重所罗门群岛土著的“禁忌石”标记区域,体现了对当地文化的尊重与接纳;另一方面,土著语言中新增英语借词,说明美军带来的文化元素也融入到土著文化中,这体现了军事行动加速了文化的双向渗透,A选项正确;B选项“彻底瓦解”表述过于绝对,此时殖民主义仍然存在;C选项材料体现的是文化双向交流,并非传统文化被强势文明取代;D选项材料主要说的是文化方面的交流,与全球贸易体系重建无关。

第15题:答案:C

解析:据所学知识东亚国家都有儒家文化背景,在经济发展过程中,这些国家都注意发扬儒家文化精华,如宽容和谐、勤俭节约等,推动了经济的增长,故C正确;经济全球化是世界性的,不能解释为何东亚经济增长速度快,排除A;材料和全球劳动力市场结构变迁无关,排除B;东亚并非都加入了区域集团化组织,排除D项。

第16题:答案:C

解析:A选项:图中是法国设计师受希腊、俄国、中国文化影响设计女装,是外来文化对本土(法国)文化的影响,并非本土文化对外来文化主动吸收,A错误;B选项:这些女装虽受不同文化影响,但仍保留各自特色,并非区域文化发展趋同,B错误;C选项:法国设计师借鉴希腊古典文化、俄国芭蕾舞、中华文化来设计女装,体现了多元文明在平等基础上的交流与借鉴,C正确;D选项:图中强调的是对其他文化的借鉴,不是对本民族文化主体性的坚守与发扬,D错误。

17.(1)唐朝:以国家颁布的《田令》为法律依据,结合田产实际耕种时间、契约凭证判案;(3分)南宋:以官方田产登记薄为依据,同时融入儒家“孝悌”伦理观念判案。(3分)

(2)共同特点:法律与伦理相结合,既依据国家律令或官方文书,又重视儒家伦理道德;通过规范田产、遗产等纠纷,维护社会秩序与家庭伦理关系。(6分)

(3)认识:古代社会治理注重法律规范与道德教化结合,既通过法律明确财产权属,又借助伦理维系社会和谐;法律实践服务于维护封建统治秩序,同时体现传统社会对秩序稳定、人伦关系的重视。(6分,言之有理即可)

18.(15分)案例①:晚清铁路建设与传统运输业

论点:晚清铁路技术的传播,引发传统运输业与社会关系的深度重组。

论证:铁路作为现代化技术代表,冲击了传统运输格局。一方面,铁路的高效运输使漕运、车马运输等传统行业衰落,大量漕工、车夫失业,如京杭大运河漕运因铁路分流而萎缩,从业者激烈抵制铁路建设,折射出技术变革对传统群体生存的冲击。另一方面,铁路催生新社会元素:铁路工人、管理者等新兴职业群体出现,推动社会阶层结构更新;铁路沿线商业崛起,城市经济布局改变,商人、手工业者的经营模式与社会联系因铁路而重构。此外,铁路加强区域间经济文化互动,政府对铁路的管控也影响地方治理逻辑,进一步重塑社会管理关系。

结论:晚清铁路建设的技术传播,本质上是现代化浪潮对传统社会的“解构一重组”,它以交通技术为切口,瓦解旧有经济与职业体系,催生新社会阶层与经济关联,最终推动中国社会从传统向近代转型,印证了技术传播在社会现代化进程中重塑关系网络的核心作用。(15分)

案例②:印度棉纺织业与英国工业革命

论点:英国工业革命的技术传播,彻底重构了印度社会的经济与阶级关系。

论证:英国工业革命中棉纺织技术革新(如机器生产),使其凭借低成本优势向印度倾销纺织品。印度传统手工棉纺织业在机器冲击下崩溃,大量纺织工匠失业,农村手工业与农业结合的自然经济瓦解。同时,英国将印度变为棉花原料产地,强制推广经济作物种植,破坏印度原有农业结构,引发粮食短缺与社会矛盾。技术传播还重塑了社会阶级:传统纺织阶层没落,买办阶层因服务殖民贸易而兴起;城乡关系被扭曲,城市成为殖民工业附属,农村沦为原料供应地。最终,印度被纳入以英国为核心的殖民经济体系,社会关系围绕殖民剥削重新构建。

结论:印度棉纺织业与英国工业革命的技术关联,暴露了殖民语境下技术传播的双重性:它既是工业文明扩张的工具,更是殖民体系重构社会关系的手段。技术输入摧毁本土传统经济结构,编织起殖民依附性社会网络,深刻展现了全球化早期技术传播如何成为重塑不平等社会关系的隐秘力量。(15分)

19.(1)①语言与禁忌的主动学习(材料一中的越南语学习与禁忌遵守)(2分)

②艺术形式的混合创新(材料二中的音乐风格融合)(2分)

(2)①军事行动需要(材料一的战地交易、材料三的技术合作需文化理解)(3分)

②长期驻军导致深度接触(材料二、三反映的长期共存)(3分)

③全球化技术媒介推动(材料二的电子音乐制作、材料三的太阳能技术)(3分)

(3)变化:从单向文化约束(材料一禁止蔑称)→双向文化合作(材料三技术互授)(2分)时代特征:①冷战时期意识形态对抗(越战)→反恐战争强调“文明对话”(阿富汗战争)(2分)②21世纪多元文化主义兴起(2分)

同课章节目录