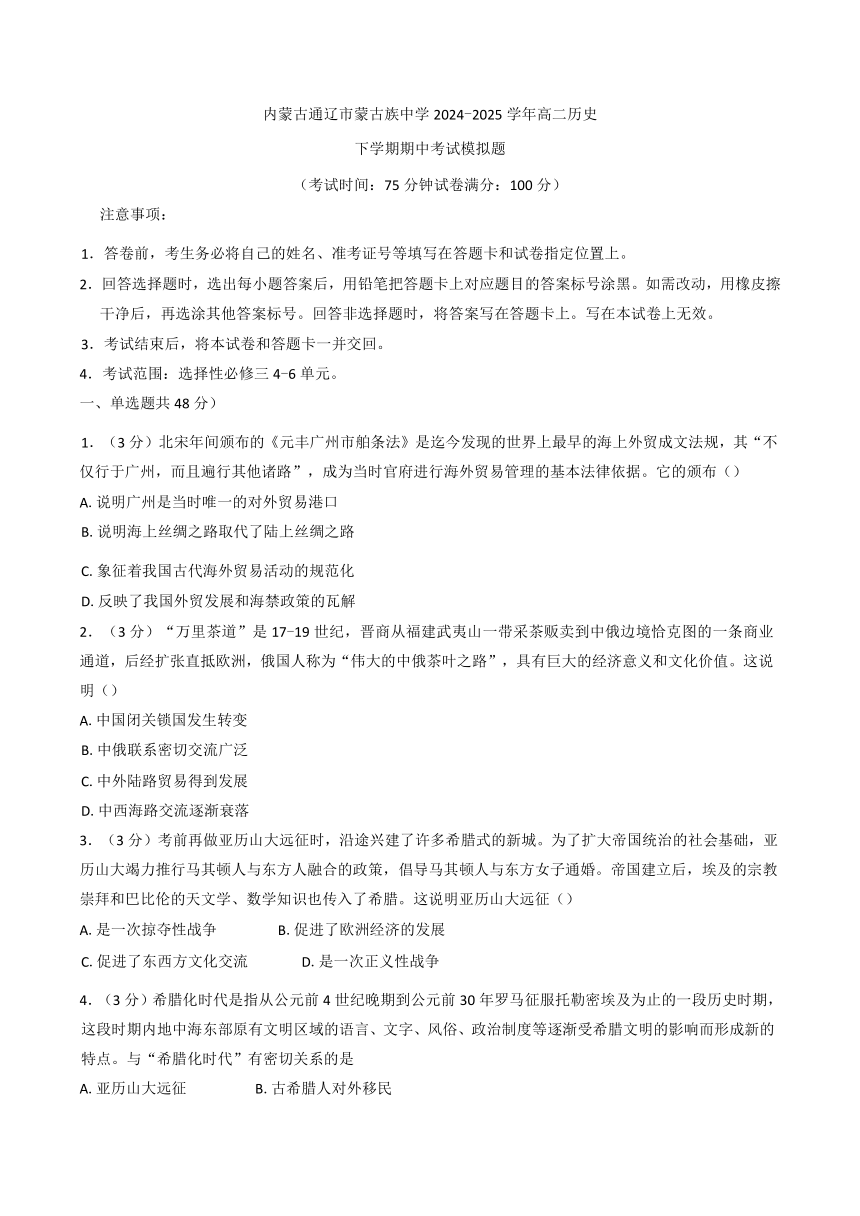

内蒙古通辽蒙古族中学2024-2025学年高二下学期期中考试模拟 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 内蒙古通辽蒙古族中学2024-2025学年高二下学期期中考试模拟 历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 10:41:39 | ||

图片预览

文档简介

内蒙古通辽市蒙古族中学2024-2025学年高二历史

下学期期中考试模拟题

(考试时间:75分钟试卷满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.考试范围:选择性必修三4-6单元。

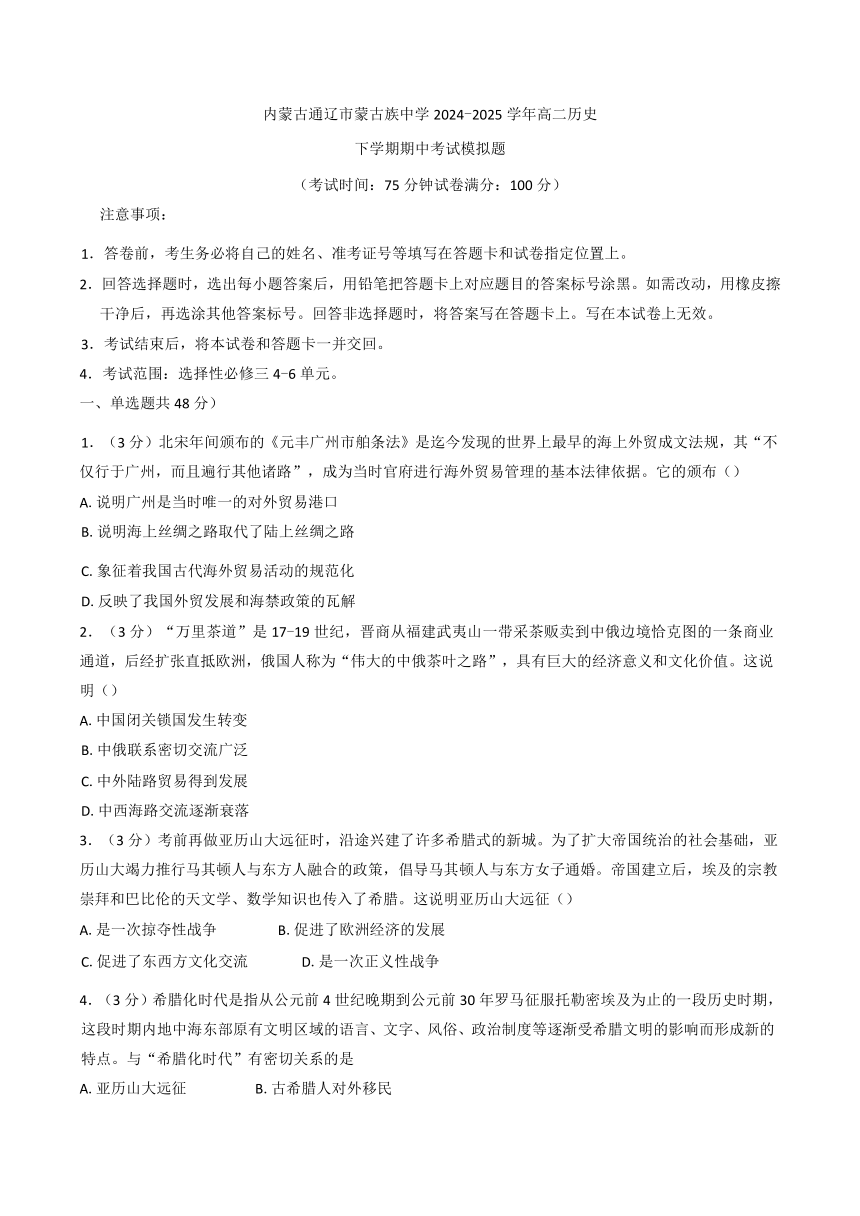

一、单选题共48分)

1.(3分)北宋年间颁布的《元丰广州市舶条法》是迄今发现的世界上最早的海上外贸成文法规,其“不仅行于广州,而且遍行其他诸路”,成为当时官府进行海外贸易管理的基本法律依据。它的颁布()

A.说明广州是当时唯一的对外贸易港口

B.说明海上丝绸之路取代了陆上丝绸之路

C.象征着我国古代海外贸易活动的规范化

D.反映了我国外贸发展和海禁政策的瓦解

2.(3分)“万里茶道”是17-19世纪,晋商从福建武夷山一带采茶贩卖到中俄边境恰克图的一条商业通道,后经扩张直抵欧洲,俄国人称为“伟大的中俄茶叶之路”,具有巨大的经济意义和文化价值。这说明()

A.中国闭关锁国发生转变

B.中俄联系密切交流广泛

C.中外陆路贸易得到发展

D.中西海路交流逐渐衰落

3.(3分)考前再做亚历山大远征时,沿途兴建了许多希腊式的新城。为了扩大帝国统治的社会基础,亚历山大竭力推行马其顿人与东方人融合的政策,倡导马其顿人与东方女子通婚。帝国建立后,埃及的宗教崇拜和巴比伦的天文学、数学知识也传入了希腊。这说明亚历山大远征()

A.是一次掠夺性战争 B.促进了欧洲经济的发展

C.促进了东西方文化交流 D.是一次正义性战争

4.(3分)希腊化时代是指从公元前4世纪晚期到公元前30年罗马征服托勒密埃及为止的一段历史时期,这段时期内地中海东部原有文明区域的语言、文字、风俗、政治制度等逐渐受希腊文明的影响而形成新的特点。与“希腊化时代”有密切关系的是

A.亚历山大远征 B.古希腊人对外移民

C.罗马帝国分裂 D.波斯帝国的建立

5.(3分)亚历山大经过10年的征战,建立起地跨欧亚非三洲的大帝国。在埃及,他自称法老之子;在波斯,他以波斯帝国正统继承人自居,穿波斯服装,沿用波斯帝国的制度。他还鼓励马其顿人和波斯人通婚,以马其顿的方式训练波斯士兵。亚历山大采取的这些统治措施()

A.其目的是缓和民族矛盾,维护帝国统治

B.有效维持了亚历山大帝国长时间的统治

C.对希腊化时代的文化没有任何的影响

D.企图以波斯文化改造希腊文化

6.(3分)美国是一个典型的移民国家,独特的建国历程,形成了美国特殊的移民文化,这种文化成为美国的标志,在美国的整个发展进程中产生重大影响。下列关于美利坚文化形成过程的描述,正确的是()

A.文化多元性体现在各种文明平分秋色

B.“美利坚人”一词最早出现在独立战争过程中

C.1787年宪法的颁布标志着美利坚民族正式形成

D.白人对黑人和印第安人的种族歧视根深蒂固

7.(3分)“法国革命的思想意识对其创始人发生了反作用。拿破仑所“冒犯'的人民先是因“自由、平等、博爱的口号而觉醒并充满热情,然后又在其导师背叛自己的原则时转而反对其导师。”下列关于拿破仑战争说法正确的是()

A.限制了“自由、博爱”等启蒙思想传播

B.横扫欧洲封建统治,建立自由独立民主国家

C.客观推动了民主意识觉醒和民族独立诉求

D.引发德国“十二月党人”起义,导致溃败

8.(3分)一战期间,列强的互相残杀,殖民地半殖民地人们的参战经历,使他们扩大了眼界,感受到了新思想的影响。战争也客观上将自由、民主等思想进一步传播到亚非拉各国,鼓舞了那里的先进知识分子,使他们开始用新的世界观来观察世界,寻求新的解放道路。据此可知,第一次世界大战()

A.唤醒了被压迫民族的民族解放意识

B.致使亚洲和非洲的殖民体系瓦解

C.使欧洲世界中心的地位开始动摇

D.促使和平主义思潮开始出现

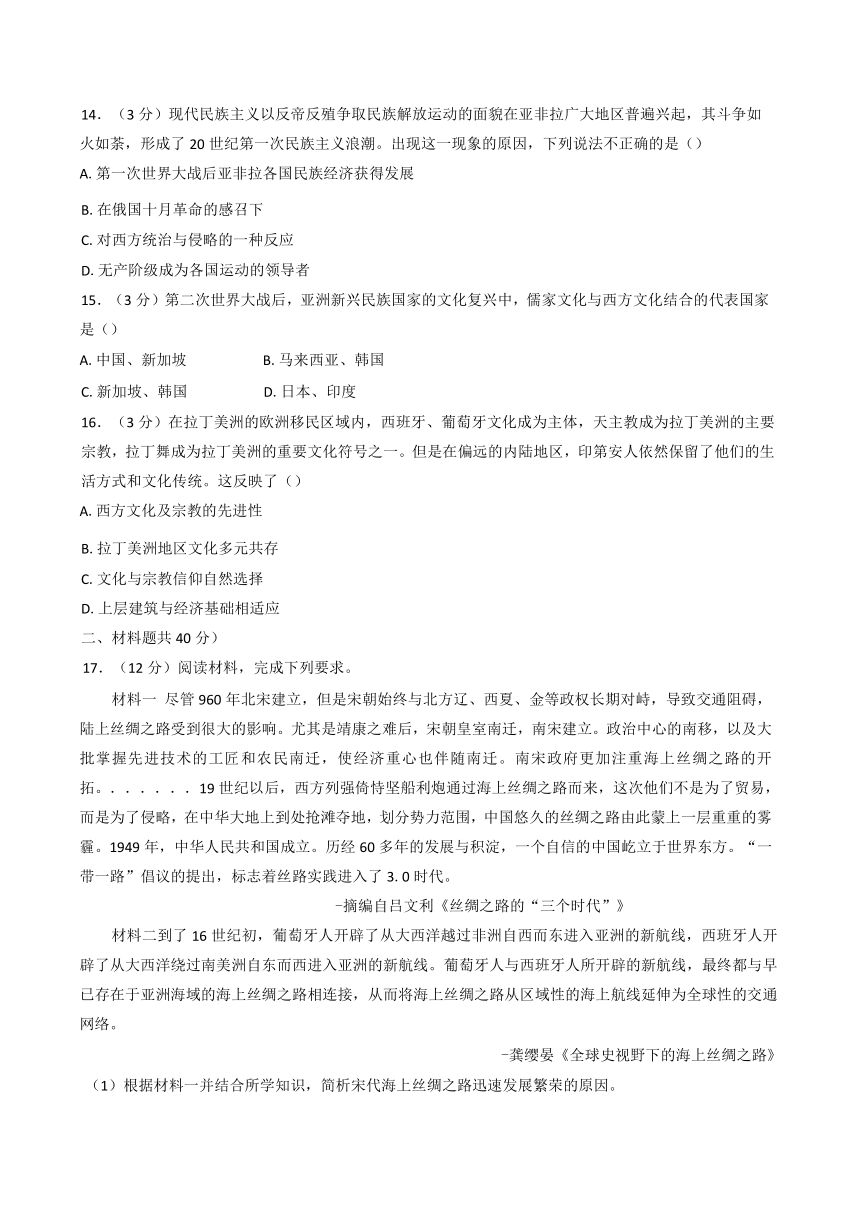

9.(3分)南宋时期,朱熹积极兴建书院,认为“学校之设,所以教天下之为忠为孝也”。陆九渊在白鹿洞书院讲学时,开篇就提到《论语》中的“君子喻于义,小人喻于利”,认为求学在于求知而不在于求利。这说明()

A.书院与统治者意志相违背

B.书院承担教化育人功能

C.商品经济推动书院的兴盛

D.宋代理学成为主流思想

10.(3分)1955年,中国科学院学部正式成立,包括物理学数学化学部、技术科学部等四个学部。各学部根据国家建设需要和国际科学发展趋势,制定《1956至1967年科学技术发展远景规划》,并相继组建了一系列高新技术研究机构。中国科学院学部的组建()

A.受新中国外交政策的影响

B.体现了科教兴国发展战略

C.推进了社会主义三大改造

D.服务于社会主义建设需求

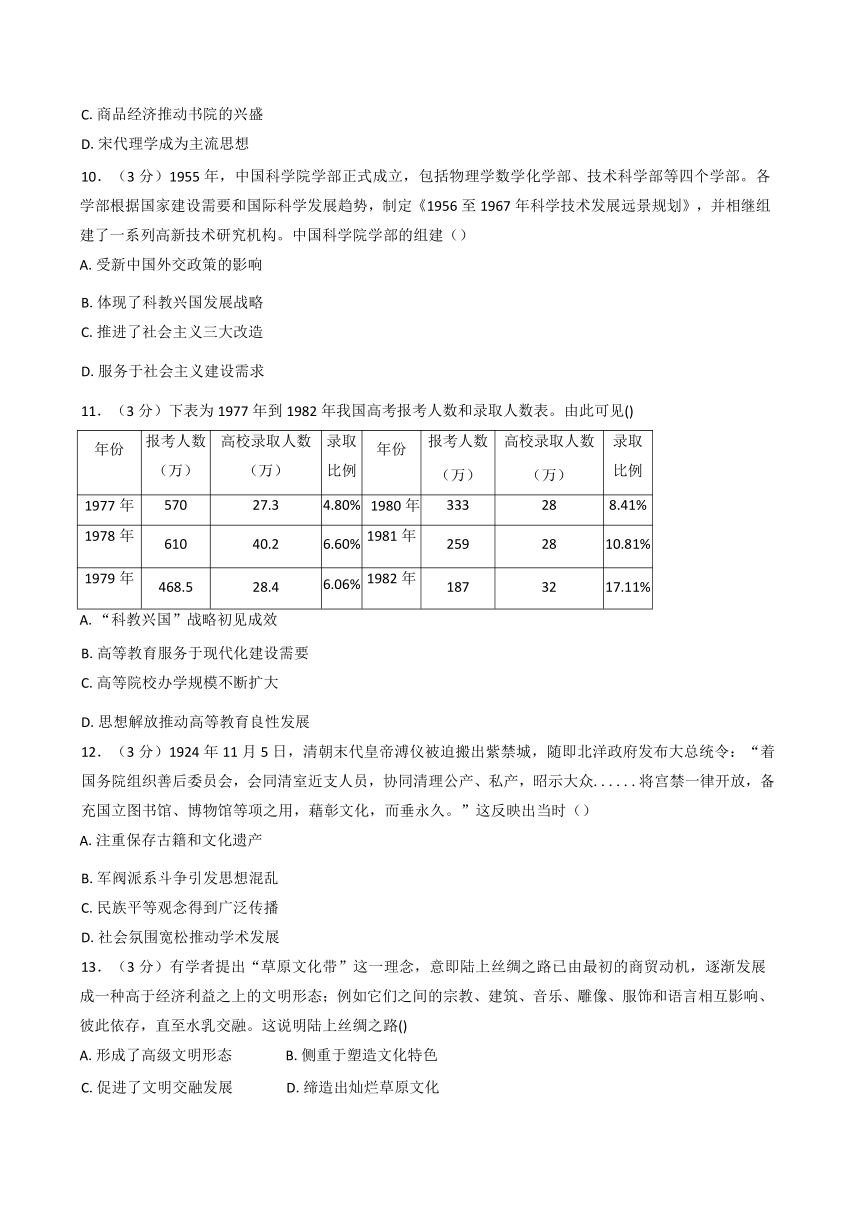

11.(3分)下表为1977年到1982年我国高考报考人数和录取人数表。由此可见()

年份 报考人数 (万) 高校录取人数 (万) 录取 比例 年份 报考人数 (万) 高校录取人数 (万) 录取 比例

1977年 570 27.3 4.80% 1980年 333 28 8.41%

1978年 610 40.2 6.60% 1981年 259 28 10.81%

1979年 468.5 28.4 6.06% 1982年 187 32 17.11%

A.“科教兴国”战略初见成效

B.高等教育服务于现代化建设需要

C.高等院校办学规模不断扩大

D.思想解放推动高等教育良性发展

12.(3分)1924年11月5日,清朝末代皇帝溥仪被迫搬出紫禁城,随即北洋政府发布大总统令:“着国务院组织善后委员会,会同清室近支人员,协同清理公产、私产,昭示大众......将宫禁一律开放,备充国立图书馆、博物馆等项之用,藉彰文化,而垂永久。”这反映出当时()

A.注重保存古籍和文化遗产

B.军阀派系斗争引发思想混乱

C.民族平等观念得到广泛传播

D.社会氛围宽松推动学术发展

13.(3分)有学者提出“草原文化带”这一理念,意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机,逐渐发展成一种高于经济利益之上的文明形态;例如它们之间的宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言相互影响、彼此依存,直至水乳交融。这说明陆上丝绸之路()

A.形成了高级文明形态 B.侧重于塑造文化特色

C.促进了文明交融发展 D.缔造出灿烂草原文化

14.(3分)现代民族主义以反帝反殖争取民族解放运动的面貌在亚非拉广大地区普遍兴起,其斗争如火如荼,形成了20世纪第一次民族主义浪潮。出现这一现象的原因,下列说法不正确的是()

A.第一次世界大战后亚非拉各国民族经济获得发展

B.在俄国十月革命的感召下

C.对西方统治与侵略的一种反应

D.无产阶级成为各国运动的领导者

15.(3分)第二次世界大战后,亚洲新兴民族国家的文化复兴中,儒家文化与西方文化结合的代表国家是()

A.中国、新加坡 B.马来西亚、韩国

C.新加坡、韩国 D.日本、印度

16.(3分)在拉丁美洲的欧洲移民区域内,西班牙、葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教,拉丁舞成为拉丁美洲的重要文化符号之一。但是在偏远的内陆地区,印第安人依然保留了他们的生活方式和文化传统。这反映了()

A.西方文化及宗教的先进性

B.拉丁美洲地区文化多元共存

C.文化与宗教信仰自然选择

D.上层建筑与经济基础相适应

二、材料题共40分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 尽管960年北宋建立,但是宋朝始终与北方辽、西夏、金等政权长期对峙,导致交通阻碍,陆上丝绸之路受到很大的影响。尤其是靖康之难后,宋朝皇室南迁,南宋建立。政治中心的南移,以及大批掌握先进技术的工匠和农民南迁,使经济重心也伴随南迁。南宋政府更加注重海上丝绸之路的开拓。......19世纪以后,西方列强倚恃坚船利炮通过海上丝绸之路而来,这次他们不是为了贸易,而是为了侵略,在中华大地上到处抢滩夺地,划分势力范围,中国悠久的丝绸之路由此蒙上一层重重的雾霾。1949年,中华人民共和国成立。历经60多年的发展与积淀,一个自信的中国屹立于世界东方。“一带一路”倡议的提出,标志着丝路实践进入了3.0时代。

-摘编自吕文利《丝绸之路的“三个时代”》

材料二到了16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线,西班牙人开辟了从大西洋绕过南美洲自东而西进入亚洲的新航线。葡萄牙人与西班牙人所开辟的新航线,最终都与早已存在于亚洲海域的海上丝绸之路相连接,从而将海上丝绸之路从区域性的海上航线延伸为全球性的交通网络。

-龚缨晏《全球史视野下的海上丝绸之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代海上丝绸之路迅速发展繁荣的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明16世纪海上丝绸之路发生转型的历史影响,并指出21世纪中国政府提出“一带一路”倡议所体现的丝路精神的时代特征。

18.(本题14分)茶叶的故乡在中国,但随着资本主义经济的发展,茶叶逐渐为世界所共享,并在不同时期、不同地域酝酿了不同内涵的茶文化。阅读下列材料,回答问题:

材料一中国俗语中有“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”的说法,在中国人民的日常生活中,茶是一种不可或缺的食品。陆羽在《茶经》里曾对茶具中颇为知名的“三才杯”做过描述,上有盖、下有托、中有碗,其寓意是盖为天、托为地、碗为人......以茶敦亲、以茶为媒、以茶敬客、以茶睦邻、以茶交友均在社会中影响甚广。

-宋时磊《唐代茶史研究》

材料二17世纪之后,茶叶开始了大规模的西行之旅。1669年,英国东印度公司获得对华茶叶贸易专营权,自此中国茶叶大量出口到欧洲市场。与此同时西印度群岛糖业的发展为英国饮茶习惯的形成提供了条件。1730年,苏格兰医生托马斯·肖特发表论文称“糖不但可以遮掩苦涩之味道,使茶水更为适口,而且有清肺之良效,亦能增益肾脏功能”。1774年,茶叶成为东印度公司在中国购买的最主要商品,茶叶走私贸易亦非常盛行。1786年,一名法国人到英国旅行时注意到:即使是贫困百姓家,一天也能喝上两次茶。因为廉价而且能够迅速补充能量,茶饮特别受工人阶层的欢迎。

-刘章才《饮茶在近代英国的本土化论析》

材料三据统计,目前中国仍然是世界茶叶出口大国,但中国茶叶贸易,特别是高端红茶贸易的世界市场份额却远低于英国。英国虽然不直接生产茶叶,但英国的红茶出口贸易额却居于世界前列。英国进口茶叶的20%以上用于加工再出口,出口价格是进口价格的2倍以上。英国红茶以先进独特的加工工艺、现代化的市场营销和文化底蕴厚重的品牌(如立顿红茶)而享誉世界。

-[英国]艾伦·麦克法兰、艾丽斯·麦克法兰《绿色黄金:茶叶帝园》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析17-18世纪茶叶在英国社会逐渐普及的原因。

(3)根据上述材料及所学知识,谈谈在现代国际市场上如何提高中国茶叶经济的竞争力。

19.(14分)

阅读材料,回答问题:

材料一 文艺复兴以来,欧洲人开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲。大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备。17世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观。1683年,牛津大学通过接收英国贵族阿什莫林捐赠的各种器物和动、植矿物标本建立了阿什莫林博物馆,这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心。

-池永梅《公共博物馆在欧洲的起源》

材料二 晚清人视“博物院”为“新物云集”之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气等对图强御辱“有用”的东西,譬如京师同文馆下属的教学辅助设施-科学博物馆。甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋予开启民智的历史使命。1905年,张謇创办我国第一个公共博物馆-南通博物苑。他认为,文物收藏的目的是“留存往迹,启发未来”。民国建立后,基于“文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感”宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立,藏品多来自清廷内府,以历史古物为主,参观人数众多。

-李飞《由“集新”到“集旧”:中国近代博物馆的一个演进趋向》

1.根据材料一并结合所学知识,概括近代欧洲公共博物馆兴起的原因。

2.根据材料二并结合所学知识,概括近代中国博物馆展示的内容,并分析设立近代博物馆的原因。

3.根据材料一、二并结合所学知识,简析博物馆的文化功能。

三、论述题共12分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

已失去平衡的各国政府感到恐惧,受到威胁,并且因社会中产阶层的呼声而陷入混乱之中,他们处于国王和臣民之间,打碎了君主的权杖并盗用了人民的呼声。 奥地利帝国首相致沙皇(1820年)

自由,那带着巨人声音的夜莺,惊醒了大多数沉睡者......除了为争取或反对自由而战,还有什么事情值得我们关注?那些不可能热爱人类的人,可能仍然是大人物,例如专制君主。但是,普通人怎么可能无动于衷? 德国作家伯尔纳(1831年)

这一天将会来临......当优秀的日耳曼人站在自由和正义的青铜底座上,一只手握着启蒙的火炬,把文明的光束投向地球最遥远的角落,另一只手持着仲裁者的天平。人们将恳请她解决争端,即那些现在向我们高喊强权即公理,并轻蔑地用长筒靴踢打我们的民族。 一位德国人在汉堡的演讲(1832年)

-摘编自(英)艾瑞克·霍布斯鲍姆《革命的年代》

从材料中提取两条或两条以上信息,从近代战争(美国独立战争、拿破仑战争)与文化重构的角度自拟论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

参考答案

1.答案:C

解析:题干表明北宋时颁布了管理海上外贸的成文法规,这象征着我国古代海外贸易活动的规范化,C项正确;题干仅反映了北宋颁布管理海上外贸的成文法规,无法说明广州是当时唯一对外贸易的港口,也不能证明海上丝绸之路取代了陆上丝绸之路,A、B两项排除;北宋年间颁布海上外贸成文法规,一定程度上反映了我国外贸的发展,但海禁政策开始于明朝,D项排除。

2.答案:C

解析:从材料反映的“万里茶道”的开通和所涉及的区域来看,说明在17-19世纪,中外陆路贸易得到了发展,故C项正确;A项不符合史实,故排除;材料反映的只是中俄之间的贸易往来,故排除B项;D项材料没有涉及,故排除。

3.答案:C

解析:材料信息不是强调亚历山大的军事行动,而是突出亚历山大推行的东西方文化交融的举措,说明亚历山大远征促进了东西方文化交流,故选C项,排除A项。材料未提及经济上的内容,排除B项。亚历山大远征侵略了广大地区,是非正义的,D项不符合史实。

4.答案:A

解析:亚历山大远征,建起地跨欧亚非三洲的帝国,他推广希腊文化,地中海东部原有文明区域大多在政治、文化、风俗上或多或少地受到古希腊文明影响,古希腊文化与当地原有文化交流融合,这一时期被西方史学界称为“希腊化时代”,A项正确;BCD三项不符合史实,均排除。

5.答案:A

解析:亚历山大建立统一的帝国后,为有效地统治广阔的疆域,在不同地区因地制宜地采取政策,其目的是缓和民族矛盾和阶级矛盾,维护帝国的统治,故A正确;亚历山大帝国存在时间较短,亚历山大死亡后即宣告解体;亚历山大试图以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化,建立“希腊化时代”文化,故B、C、D错误。

6.答案:D

解析:依据所学知识可知,美国文化并非各种文明平分秋色,故A错误。独立战争前,“美利坚人”一词就已成为北美殖民地居民的共同名称,故B错误。1776年《独立宣言》的发表标志着美利坚民族正式形成,故C错误。据所学可知,白人对黑人、印第安人的种族歧视根深蒂固,故正确答案为D。

7.答案:C

解析:拿破仑战争一方面打碎了原有的封建秩序,另一方面宣传的“自由、平等、博爱”等思想重构了欧洲的文化,促进了被占领区的民族民主意识的觉醒,进而引发了反对拿破仑战争的民族运动,故C项正确,A、B、D三项均不符合史实,故排除。故选:C。

8.答案:A

解析:由材料中“殖民地半殖民地人们......感受到了新思想的影响”“将自由、民主等思想进一步传播到亚非拉各国”“寻求新的解放道路”等信息可知,一战唤醒了被压迫民族的民主解放意识,A项正确。亚洲和非洲的殖民体系瓦解是在二战后,B项错误。材料反映的是殖民地半殖民地的民族解放意识被唤醒,与“欧洲世界中心的地位”无关,C 项错误。和平主义思潮开始形成于19世纪初,而一战发生于1914-1918年,D项错误。

9.答案:B

解析:材料朱熹认为书院教育强调“忠”“孝”,陆九渊认为“求学在于求知而不在于求利”,这说明书院承担教化育人功能,B项正确。

10.答案:D

解析:从材料可得出,中国科学院学部正式成立及制定《1956至1967年科学技术发展远景规划》,是服务于社会主义建设对科技的需求,D项正确;1955年,中国科学院学部正式成立及制定《1956至1967年科学技术发展远景规划》与外交政策没有直接关系,排除A项;科教兴国战略是1995年才提出,B选项时间不符,排除B项;三大改造是对农业、手工业和资本主义工商业进行改造,与科技规划没有直接关联,排除C项。故选D项。

11.答案:B

解析:从材料中可以看出,恢复高考的前两年(1977年和1978年),报考人数激增,而后稳定下降;与此同时,高校录取比例却不断提高,在1978年以后,在报考人数下降的条件下,高校录取人数和录取比例均稳步上升,这表明,高等教育逐渐与改革开放相适应,故B正确;“科教兴国”战略于1995年开始实施,故A错误;在报考人数下降的条件下,无法得出高等院校办学规模不断扩大,故排除C;仅从录取人数和录取率无法得出高等教育良性发展,故排除D。故选:B。

12.答案:A

解析:根据材料“将宫禁一律开放......藉彰文化,而垂永久”可知,民国年间,故宫逐渐由清代皇帝的私家财产变为国家和公众所有的文化遗产,这有利于保存古籍和文化遗产,故A项正确;材料中无法体现军阀派系斗争引发思想混乱,没有涉及民族平等观念和学术发展问题,故排除B、C、D三项。

13.答案:C

解析:材料“例如它们之间的宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言相互影响、彼此依存,直至水乳交融”体现陆上丝绸之路促进了文明交融发展,故选C项;题干体现生成一种高于经济利益之上的文明形态,是各文明的交融、发展,而不是形成高级文明形态,排除A项;题干体现了文明的交融、发展,没有体现塑造文化特色,排除B 项;题干没有体现陆上丝绸之路缔造草原文化,排除D项。

14.答案:D

解析:第一次世界大战后的民族解放运动仍以资产阶级领导为主,只有部分国家出现了无产阶级的领导,如中国等,故选D。

15.答案:C

解析:根据所学知识可知,第二次世界大战后新加坡和韩国注意发扬儒家文化的精华,如宽容和谐、勤俭节约等,同时注意吸收西方文化的精华,如科学技术、竞争意识等。故选C。

16.答案:B

解析:根据材料可知,在拉丁美洲地区内存在西班牙、葡萄牙文化、印第安人的生活方式和文化传统,反映了拉丁美洲地区文化多元共存,B项正确;世界分化不分优劣,故西方文化及宗教的先进性的说法错误,排除A;文化与宗教信仰与民族传统、经济生活等因素有关,排除C;材料没有涉及上层建筑与经济基础的关系,排除D。17.答案:(1)连绵不断的战乱,阻断了陆上丝绸之路;为了增加财税收入,政府鼓励、支持发展海外贸易;科技进步的推动,如指南针首先应用于航海;南宋时期,经济重心南移;造船术和航海术蓬勃发展;宋代手工业水平大幅度提高,制瓷业发达促进海上贸易的发展。

(2)历史影响:欧洲人逐渐掌握了海上丝绸之路的主导权,物质与文化在全球范围内快速大规模传播;开始了殖民扩张与掠夺,中外各国友好交往的和平之路遭到破坏。时代特征:陆海并重,弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神;尊重文明多样性,推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生;倡导交流互鉴,注重汲取不同国家、不同民族创造的优秀文明成果,取长补短,兼收并蓄,共同绘就人类文明美好画卷。

解析:(1)通过阅读材料一并结合所学知识可知,宋代海上丝绸之路迅速发展、繁荣的原因包括战乱阻断了陆上丝绸之路、南宋政府更加注重海上丝绸之路的开拓、经济重心的南移等。

(2)结合16世纪新航路开辟对海上丝绸之路的历史影响分层作答即可。指出丝绸之路精神的时代特征是一个开放型问题,主要从和平共处、和谐共生、和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢等角度进行论述。

18.

(1)答案:渗透于日常生活中;历史悠久,是中国优秀传统文化的组成部分;与儒、道等思想交融;颐养心性,侧重于追求精神享受;成为中国人交往沟通的媒介。解析:第(1)问依据材料一中“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”“在中国人民的日常生活中,茶是一种不可或缺的食品”“其寓意是盖为天、托为地、碗为人......以茶敦亲,以茶为媒、以茶敬客,以茶睦邻,以茶交友均在社会中影响甚广”等信息结合所学从渗透于日常生活中,历史悠久、与儒道等思想交融、追求精神享受等方面概括中国古代茶文化的特点。

(2)答案:英国东印度公司取得茶叶贸易的垄断权,大量茶叶进口到欧洲市场;茶叶的补养功能和保健功能被认可;美洲殖民地种植园经济的发展,糖业促进了饮茶推广;茶叶走私贸易盛行;工业革命推动。

解析:第(2)问依据材料二中“自此中国茶叶大量出口到欧洲市场。与此同时西印度群岛糖业的发展为英国饮茶习惯的形成提供了条件”“糖不但可以遮掩苦涩之味道,使茶水更为适口,而且有清肺之良效,亦能增益肾脏功能......茶叶走私贸易亦非常盛行”“因为廉价而且能够迅速补充能量,茶饮特别受工人阶层的欢迎”等信息结合所学从茶叶的大量进口,茶叶的功能获得认可,糖业发展的促进,茶叶走私贸易的盛行和工业革命的推动等方面分析原因。

(3)答案:重视中国传统茶文化的传承并大力宣传;虚心学习外国先进经验,提高中国企业的管理与经营水平;大力研制新品种,尤其是中高端产品,提高制茶工艺水平;树立民族企业品牌,政府应给予足够重视与保护;努力营造公平合理的国际经济新秩序等。

解析:第(3)问依据材料三中“但中国茶叶贸易,特别是高端红茶贸易的世界市场份额却远低于英国”“英国红茶以先进独特的加工工艺、现代化的市场营销和文化底蕴厚重的品牌(如立顿红茶)而享誉世界”等信息结合所学从重视传承和宣传、学习外国经验,提升管理经营水平、研制新品种,提升工艺水平,打造品牌、政府重视和保护、营造国际经济新秩序等方面进行说明。

19.答案:1.原因:文艺复兴推动欧洲人探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;私人收藏的发展;启蒙运动传播了平等思想;科学研究和教育的需要。

2.趋势:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业化发展;公共性不断增强;民族性不断增强。原因:民族危机不断加深,救亡图存的需要;爱国意识进一步觉醒;西学东渐不断深入;知识分子的推动;对西方文明的反思;对传统文化的重视。

3.功能:推动科学文化研究;丰富人们的文化生活;激发爱国热情与民族自信;传承和发展优秀传统文化;保护文化遗产。

解析:1.根据材料一“开始了探索海外世界的热潮”“大量私人收藏的发展”“人人平等的思想影响”“牛津大学的科学研究中心”等,结合所学知识分析概括。

2.“发展趋势”根据材料二“展示器械枪炮、科学发明、水火电气等”“开启民智”“文化之成就历史之传承”等并结合所学可得出;“原因”根据材料二“甲午战后”“张謇”“民国建立”等结合所学,可从民族危机加深、爱国意识加强、西学东渐深入、知识分子的推动、对传统文化的重视等方面进行分析回答。

3.根据材料“成为牛津大学的科学研究中心”“基于”文化之成就,本乎历史之传承.......”“以历史古物为主”并结合所学知识,从推动科学文化研究、丰富文化生活、激发爱国热情与民族自信、传承和发展优秀传统文化、保护文化遗产等角度进行分析。

20.答案:

论题:近代战争在客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机。

论述:人类有史以来,战争频繁、烽火不断,但每个时代的战争起因不同、影响也不尽相同。近代战争在给人类带来灾难的同时,客观上造成了不同文化的碰撞与交锋。

不同文化在相互碰撞中交流、交汇、传播,人们在认知外来文化和反思本土文化的精神阵痛中,或被动或主动地对文化进行选择与重构,促进了人类文化的交融与发展。拿破仑战争将启蒙思想和法国大革命的原则传播到所征服地区,促进了那里人民的觉醒,使欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立的要求。拿破仑战争后,欧洲的政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。1820年奥地利帝国首相致沙皇的信中,表达了对封建君主专制统治受到威胁的恐惧;德国作家伯尔纳畅想自由时代的到来;这些都反映了拿破仑战争后欧洲文化的重构。

结论:综上所述,近代战争虽然给人类带来重创,但客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机,推动着人类不断前行。

解析:论题:根据材料并结合所学可知,1820年奥地利帝国首相致沙皇的信中,表达了对拿破仑战争后人民要求结束封建专制统治呼声的恐惧;1831年德国作家伯尔纳在其作品中反映了人们对自由的渴望及为自由而战的信念;这些都是拿破仑战争带来的影响。由此可拟定论题为:近代战争在客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机。论述:根据材料并结合所学知识,从拿破仑战争对欧洲文化重建的角度进行论证。最后总结升华。(本题为开放试题,也可以从其他角度命题论证。)

下学期期中考试模拟题

(考试时间:75分钟试卷满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.考试范围:选择性必修三4-6单元。

一、单选题共48分)

1.(3分)北宋年间颁布的《元丰广州市舶条法》是迄今发现的世界上最早的海上外贸成文法规,其“不仅行于广州,而且遍行其他诸路”,成为当时官府进行海外贸易管理的基本法律依据。它的颁布()

A.说明广州是当时唯一的对外贸易港口

B.说明海上丝绸之路取代了陆上丝绸之路

C.象征着我国古代海外贸易活动的规范化

D.反映了我国外贸发展和海禁政策的瓦解

2.(3分)“万里茶道”是17-19世纪,晋商从福建武夷山一带采茶贩卖到中俄边境恰克图的一条商业通道,后经扩张直抵欧洲,俄国人称为“伟大的中俄茶叶之路”,具有巨大的经济意义和文化价值。这说明()

A.中国闭关锁国发生转变

B.中俄联系密切交流广泛

C.中外陆路贸易得到发展

D.中西海路交流逐渐衰落

3.(3分)考前再做亚历山大远征时,沿途兴建了许多希腊式的新城。为了扩大帝国统治的社会基础,亚历山大竭力推行马其顿人与东方人融合的政策,倡导马其顿人与东方女子通婚。帝国建立后,埃及的宗教崇拜和巴比伦的天文学、数学知识也传入了希腊。这说明亚历山大远征()

A.是一次掠夺性战争 B.促进了欧洲经济的发展

C.促进了东西方文化交流 D.是一次正义性战争

4.(3分)希腊化时代是指从公元前4世纪晚期到公元前30年罗马征服托勒密埃及为止的一段历史时期,这段时期内地中海东部原有文明区域的语言、文字、风俗、政治制度等逐渐受希腊文明的影响而形成新的特点。与“希腊化时代”有密切关系的是

A.亚历山大远征 B.古希腊人对外移民

C.罗马帝国分裂 D.波斯帝国的建立

5.(3分)亚历山大经过10年的征战,建立起地跨欧亚非三洲的大帝国。在埃及,他自称法老之子;在波斯,他以波斯帝国正统继承人自居,穿波斯服装,沿用波斯帝国的制度。他还鼓励马其顿人和波斯人通婚,以马其顿的方式训练波斯士兵。亚历山大采取的这些统治措施()

A.其目的是缓和民族矛盾,维护帝国统治

B.有效维持了亚历山大帝国长时间的统治

C.对希腊化时代的文化没有任何的影响

D.企图以波斯文化改造希腊文化

6.(3分)美国是一个典型的移民国家,独特的建国历程,形成了美国特殊的移民文化,这种文化成为美国的标志,在美国的整个发展进程中产生重大影响。下列关于美利坚文化形成过程的描述,正确的是()

A.文化多元性体现在各种文明平分秋色

B.“美利坚人”一词最早出现在独立战争过程中

C.1787年宪法的颁布标志着美利坚民族正式形成

D.白人对黑人和印第安人的种族歧视根深蒂固

7.(3分)“法国革命的思想意识对其创始人发生了反作用。拿破仑所“冒犯'的人民先是因“自由、平等、博爱的口号而觉醒并充满热情,然后又在其导师背叛自己的原则时转而反对其导师。”下列关于拿破仑战争说法正确的是()

A.限制了“自由、博爱”等启蒙思想传播

B.横扫欧洲封建统治,建立自由独立民主国家

C.客观推动了民主意识觉醒和民族独立诉求

D.引发德国“十二月党人”起义,导致溃败

8.(3分)一战期间,列强的互相残杀,殖民地半殖民地人们的参战经历,使他们扩大了眼界,感受到了新思想的影响。战争也客观上将自由、民主等思想进一步传播到亚非拉各国,鼓舞了那里的先进知识分子,使他们开始用新的世界观来观察世界,寻求新的解放道路。据此可知,第一次世界大战()

A.唤醒了被压迫民族的民族解放意识

B.致使亚洲和非洲的殖民体系瓦解

C.使欧洲世界中心的地位开始动摇

D.促使和平主义思潮开始出现

9.(3分)南宋时期,朱熹积极兴建书院,认为“学校之设,所以教天下之为忠为孝也”。陆九渊在白鹿洞书院讲学时,开篇就提到《论语》中的“君子喻于义,小人喻于利”,认为求学在于求知而不在于求利。这说明()

A.书院与统治者意志相违背

B.书院承担教化育人功能

C.商品经济推动书院的兴盛

D.宋代理学成为主流思想

10.(3分)1955年,中国科学院学部正式成立,包括物理学数学化学部、技术科学部等四个学部。各学部根据国家建设需要和国际科学发展趋势,制定《1956至1967年科学技术发展远景规划》,并相继组建了一系列高新技术研究机构。中国科学院学部的组建()

A.受新中国外交政策的影响

B.体现了科教兴国发展战略

C.推进了社会主义三大改造

D.服务于社会主义建设需求

11.(3分)下表为1977年到1982年我国高考报考人数和录取人数表。由此可见()

年份 报考人数 (万) 高校录取人数 (万) 录取 比例 年份 报考人数 (万) 高校录取人数 (万) 录取 比例

1977年 570 27.3 4.80% 1980年 333 28 8.41%

1978年 610 40.2 6.60% 1981年 259 28 10.81%

1979年 468.5 28.4 6.06% 1982年 187 32 17.11%

A.“科教兴国”战略初见成效

B.高等教育服务于现代化建设需要

C.高等院校办学规模不断扩大

D.思想解放推动高等教育良性发展

12.(3分)1924年11月5日,清朝末代皇帝溥仪被迫搬出紫禁城,随即北洋政府发布大总统令:“着国务院组织善后委员会,会同清室近支人员,协同清理公产、私产,昭示大众......将宫禁一律开放,备充国立图书馆、博物馆等项之用,藉彰文化,而垂永久。”这反映出当时()

A.注重保存古籍和文化遗产

B.军阀派系斗争引发思想混乱

C.民族平等观念得到广泛传播

D.社会氛围宽松推动学术发展

13.(3分)有学者提出“草原文化带”这一理念,意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机,逐渐发展成一种高于经济利益之上的文明形态;例如它们之间的宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言相互影响、彼此依存,直至水乳交融。这说明陆上丝绸之路()

A.形成了高级文明形态 B.侧重于塑造文化特色

C.促进了文明交融发展 D.缔造出灿烂草原文化

14.(3分)现代民族主义以反帝反殖争取民族解放运动的面貌在亚非拉广大地区普遍兴起,其斗争如火如荼,形成了20世纪第一次民族主义浪潮。出现这一现象的原因,下列说法不正确的是()

A.第一次世界大战后亚非拉各国民族经济获得发展

B.在俄国十月革命的感召下

C.对西方统治与侵略的一种反应

D.无产阶级成为各国运动的领导者

15.(3分)第二次世界大战后,亚洲新兴民族国家的文化复兴中,儒家文化与西方文化结合的代表国家是()

A.中国、新加坡 B.马来西亚、韩国

C.新加坡、韩国 D.日本、印度

16.(3分)在拉丁美洲的欧洲移民区域内,西班牙、葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教,拉丁舞成为拉丁美洲的重要文化符号之一。但是在偏远的内陆地区,印第安人依然保留了他们的生活方式和文化传统。这反映了()

A.西方文化及宗教的先进性

B.拉丁美洲地区文化多元共存

C.文化与宗教信仰自然选择

D.上层建筑与经济基础相适应

二、材料题共40分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 尽管960年北宋建立,但是宋朝始终与北方辽、西夏、金等政权长期对峙,导致交通阻碍,陆上丝绸之路受到很大的影响。尤其是靖康之难后,宋朝皇室南迁,南宋建立。政治中心的南移,以及大批掌握先进技术的工匠和农民南迁,使经济重心也伴随南迁。南宋政府更加注重海上丝绸之路的开拓。......19世纪以后,西方列强倚恃坚船利炮通过海上丝绸之路而来,这次他们不是为了贸易,而是为了侵略,在中华大地上到处抢滩夺地,划分势力范围,中国悠久的丝绸之路由此蒙上一层重重的雾霾。1949年,中华人民共和国成立。历经60多年的发展与积淀,一个自信的中国屹立于世界东方。“一带一路”倡议的提出,标志着丝路实践进入了3.0时代。

-摘编自吕文利《丝绸之路的“三个时代”》

材料二到了16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线,西班牙人开辟了从大西洋绕过南美洲自东而西进入亚洲的新航线。葡萄牙人与西班牙人所开辟的新航线,最终都与早已存在于亚洲海域的海上丝绸之路相连接,从而将海上丝绸之路从区域性的海上航线延伸为全球性的交通网络。

-龚缨晏《全球史视野下的海上丝绸之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代海上丝绸之路迅速发展繁荣的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明16世纪海上丝绸之路发生转型的历史影响,并指出21世纪中国政府提出“一带一路”倡议所体现的丝路精神的时代特征。

18.(本题14分)茶叶的故乡在中国,但随着资本主义经济的发展,茶叶逐渐为世界所共享,并在不同时期、不同地域酝酿了不同内涵的茶文化。阅读下列材料,回答问题:

材料一中国俗语中有“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”的说法,在中国人民的日常生活中,茶是一种不可或缺的食品。陆羽在《茶经》里曾对茶具中颇为知名的“三才杯”做过描述,上有盖、下有托、中有碗,其寓意是盖为天、托为地、碗为人......以茶敦亲、以茶为媒、以茶敬客、以茶睦邻、以茶交友均在社会中影响甚广。

-宋时磊《唐代茶史研究》

材料二17世纪之后,茶叶开始了大规模的西行之旅。1669年,英国东印度公司获得对华茶叶贸易专营权,自此中国茶叶大量出口到欧洲市场。与此同时西印度群岛糖业的发展为英国饮茶习惯的形成提供了条件。1730年,苏格兰医生托马斯·肖特发表论文称“糖不但可以遮掩苦涩之味道,使茶水更为适口,而且有清肺之良效,亦能增益肾脏功能”。1774年,茶叶成为东印度公司在中国购买的最主要商品,茶叶走私贸易亦非常盛行。1786年,一名法国人到英国旅行时注意到:即使是贫困百姓家,一天也能喝上两次茶。因为廉价而且能够迅速补充能量,茶饮特别受工人阶层的欢迎。

-刘章才《饮茶在近代英国的本土化论析》

材料三据统计,目前中国仍然是世界茶叶出口大国,但中国茶叶贸易,特别是高端红茶贸易的世界市场份额却远低于英国。英国虽然不直接生产茶叶,但英国的红茶出口贸易额却居于世界前列。英国进口茶叶的20%以上用于加工再出口,出口价格是进口价格的2倍以上。英国红茶以先进独特的加工工艺、现代化的市场营销和文化底蕴厚重的品牌(如立顿红茶)而享誉世界。

-[英国]艾伦·麦克法兰、艾丽斯·麦克法兰《绿色黄金:茶叶帝园》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析17-18世纪茶叶在英国社会逐渐普及的原因。

(3)根据上述材料及所学知识,谈谈在现代国际市场上如何提高中国茶叶经济的竞争力。

19.(14分)

阅读材料,回答问题:

材料一 文艺复兴以来,欧洲人开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲。大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备。17世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观。1683年,牛津大学通过接收英国贵族阿什莫林捐赠的各种器物和动、植矿物标本建立了阿什莫林博物馆,这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心。

-池永梅《公共博物馆在欧洲的起源》

材料二 晚清人视“博物院”为“新物云集”之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气等对图强御辱“有用”的东西,譬如京师同文馆下属的教学辅助设施-科学博物馆。甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋予开启民智的历史使命。1905年,张謇创办我国第一个公共博物馆-南通博物苑。他认为,文物收藏的目的是“留存往迹,启发未来”。民国建立后,基于“文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感”宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立,藏品多来自清廷内府,以历史古物为主,参观人数众多。

-李飞《由“集新”到“集旧”:中国近代博物馆的一个演进趋向》

1.根据材料一并结合所学知识,概括近代欧洲公共博物馆兴起的原因。

2.根据材料二并结合所学知识,概括近代中国博物馆展示的内容,并分析设立近代博物馆的原因。

3.根据材料一、二并结合所学知识,简析博物馆的文化功能。

三、论述题共12分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

已失去平衡的各国政府感到恐惧,受到威胁,并且因社会中产阶层的呼声而陷入混乱之中,他们处于国王和臣民之间,打碎了君主的权杖并盗用了人民的呼声。 奥地利帝国首相致沙皇(1820年)

自由,那带着巨人声音的夜莺,惊醒了大多数沉睡者......除了为争取或反对自由而战,还有什么事情值得我们关注?那些不可能热爱人类的人,可能仍然是大人物,例如专制君主。但是,普通人怎么可能无动于衷? 德国作家伯尔纳(1831年)

这一天将会来临......当优秀的日耳曼人站在自由和正义的青铜底座上,一只手握着启蒙的火炬,把文明的光束投向地球最遥远的角落,另一只手持着仲裁者的天平。人们将恳请她解决争端,即那些现在向我们高喊强权即公理,并轻蔑地用长筒靴踢打我们的民族。 一位德国人在汉堡的演讲(1832年)

-摘编自(英)艾瑞克·霍布斯鲍姆《革命的年代》

从材料中提取两条或两条以上信息,从近代战争(美国独立战争、拿破仑战争)与文化重构的角度自拟论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

参考答案

1.答案:C

解析:题干表明北宋时颁布了管理海上外贸的成文法规,这象征着我国古代海外贸易活动的规范化,C项正确;题干仅反映了北宋颁布管理海上外贸的成文法规,无法说明广州是当时唯一对外贸易的港口,也不能证明海上丝绸之路取代了陆上丝绸之路,A、B两项排除;北宋年间颁布海上外贸成文法规,一定程度上反映了我国外贸的发展,但海禁政策开始于明朝,D项排除。

2.答案:C

解析:从材料反映的“万里茶道”的开通和所涉及的区域来看,说明在17-19世纪,中外陆路贸易得到了发展,故C项正确;A项不符合史实,故排除;材料反映的只是中俄之间的贸易往来,故排除B项;D项材料没有涉及,故排除。

3.答案:C

解析:材料信息不是强调亚历山大的军事行动,而是突出亚历山大推行的东西方文化交融的举措,说明亚历山大远征促进了东西方文化交流,故选C项,排除A项。材料未提及经济上的内容,排除B项。亚历山大远征侵略了广大地区,是非正义的,D项不符合史实。

4.答案:A

解析:亚历山大远征,建起地跨欧亚非三洲的帝国,他推广希腊文化,地中海东部原有文明区域大多在政治、文化、风俗上或多或少地受到古希腊文明影响,古希腊文化与当地原有文化交流融合,这一时期被西方史学界称为“希腊化时代”,A项正确;BCD三项不符合史实,均排除。

5.答案:A

解析:亚历山大建立统一的帝国后,为有效地统治广阔的疆域,在不同地区因地制宜地采取政策,其目的是缓和民族矛盾和阶级矛盾,维护帝国的统治,故A正确;亚历山大帝国存在时间较短,亚历山大死亡后即宣告解体;亚历山大试图以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化,建立“希腊化时代”文化,故B、C、D错误。

6.答案:D

解析:依据所学知识可知,美国文化并非各种文明平分秋色,故A错误。独立战争前,“美利坚人”一词就已成为北美殖民地居民的共同名称,故B错误。1776年《独立宣言》的发表标志着美利坚民族正式形成,故C错误。据所学可知,白人对黑人、印第安人的种族歧视根深蒂固,故正确答案为D。

7.答案:C

解析:拿破仑战争一方面打碎了原有的封建秩序,另一方面宣传的“自由、平等、博爱”等思想重构了欧洲的文化,促进了被占领区的民族民主意识的觉醒,进而引发了反对拿破仑战争的民族运动,故C项正确,A、B、D三项均不符合史实,故排除。故选:C。

8.答案:A

解析:由材料中“殖民地半殖民地人们......感受到了新思想的影响”“将自由、民主等思想进一步传播到亚非拉各国”“寻求新的解放道路”等信息可知,一战唤醒了被压迫民族的民主解放意识,A项正确。亚洲和非洲的殖民体系瓦解是在二战后,B项错误。材料反映的是殖民地半殖民地的民族解放意识被唤醒,与“欧洲世界中心的地位”无关,C 项错误。和平主义思潮开始形成于19世纪初,而一战发生于1914-1918年,D项错误。

9.答案:B

解析:材料朱熹认为书院教育强调“忠”“孝”,陆九渊认为“求学在于求知而不在于求利”,这说明书院承担教化育人功能,B项正确。

10.答案:D

解析:从材料可得出,中国科学院学部正式成立及制定《1956至1967年科学技术发展远景规划》,是服务于社会主义建设对科技的需求,D项正确;1955年,中国科学院学部正式成立及制定《1956至1967年科学技术发展远景规划》与外交政策没有直接关系,排除A项;科教兴国战略是1995年才提出,B选项时间不符,排除B项;三大改造是对农业、手工业和资本主义工商业进行改造,与科技规划没有直接关联,排除C项。故选D项。

11.答案:B

解析:从材料中可以看出,恢复高考的前两年(1977年和1978年),报考人数激增,而后稳定下降;与此同时,高校录取比例却不断提高,在1978年以后,在报考人数下降的条件下,高校录取人数和录取比例均稳步上升,这表明,高等教育逐渐与改革开放相适应,故B正确;“科教兴国”战略于1995年开始实施,故A错误;在报考人数下降的条件下,无法得出高等院校办学规模不断扩大,故排除C;仅从录取人数和录取率无法得出高等教育良性发展,故排除D。故选:B。

12.答案:A

解析:根据材料“将宫禁一律开放......藉彰文化,而垂永久”可知,民国年间,故宫逐渐由清代皇帝的私家财产变为国家和公众所有的文化遗产,这有利于保存古籍和文化遗产,故A项正确;材料中无法体现军阀派系斗争引发思想混乱,没有涉及民族平等观念和学术发展问题,故排除B、C、D三项。

13.答案:C

解析:材料“例如它们之间的宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言相互影响、彼此依存,直至水乳交融”体现陆上丝绸之路促进了文明交融发展,故选C项;题干体现生成一种高于经济利益之上的文明形态,是各文明的交融、发展,而不是形成高级文明形态,排除A项;题干体现了文明的交融、发展,没有体现塑造文化特色,排除B 项;题干没有体现陆上丝绸之路缔造草原文化,排除D项。

14.答案:D

解析:第一次世界大战后的民族解放运动仍以资产阶级领导为主,只有部分国家出现了无产阶级的领导,如中国等,故选D。

15.答案:C

解析:根据所学知识可知,第二次世界大战后新加坡和韩国注意发扬儒家文化的精华,如宽容和谐、勤俭节约等,同时注意吸收西方文化的精华,如科学技术、竞争意识等。故选C。

16.答案:B

解析:根据材料可知,在拉丁美洲地区内存在西班牙、葡萄牙文化、印第安人的生活方式和文化传统,反映了拉丁美洲地区文化多元共存,B项正确;世界分化不分优劣,故西方文化及宗教的先进性的说法错误,排除A;文化与宗教信仰与民族传统、经济生活等因素有关,排除C;材料没有涉及上层建筑与经济基础的关系,排除D。17.答案:(1)连绵不断的战乱,阻断了陆上丝绸之路;为了增加财税收入,政府鼓励、支持发展海外贸易;科技进步的推动,如指南针首先应用于航海;南宋时期,经济重心南移;造船术和航海术蓬勃发展;宋代手工业水平大幅度提高,制瓷业发达促进海上贸易的发展。

(2)历史影响:欧洲人逐渐掌握了海上丝绸之路的主导权,物质与文化在全球范围内快速大规模传播;开始了殖民扩张与掠夺,中外各国友好交往的和平之路遭到破坏。时代特征:陆海并重,弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神;尊重文明多样性,推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生;倡导交流互鉴,注重汲取不同国家、不同民族创造的优秀文明成果,取长补短,兼收并蓄,共同绘就人类文明美好画卷。

解析:(1)通过阅读材料一并结合所学知识可知,宋代海上丝绸之路迅速发展、繁荣的原因包括战乱阻断了陆上丝绸之路、南宋政府更加注重海上丝绸之路的开拓、经济重心的南移等。

(2)结合16世纪新航路开辟对海上丝绸之路的历史影响分层作答即可。指出丝绸之路精神的时代特征是一个开放型问题,主要从和平共处、和谐共生、和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢等角度进行论述。

18.

(1)答案:渗透于日常生活中;历史悠久,是中国优秀传统文化的组成部分;与儒、道等思想交融;颐养心性,侧重于追求精神享受;成为中国人交往沟通的媒介。解析:第(1)问依据材料一中“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”“在中国人民的日常生活中,茶是一种不可或缺的食品”“其寓意是盖为天、托为地、碗为人......以茶敦亲,以茶为媒、以茶敬客,以茶睦邻,以茶交友均在社会中影响甚广”等信息结合所学从渗透于日常生活中,历史悠久、与儒道等思想交融、追求精神享受等方面概括中国古代茶文化的特点。

(2)答案:英国东印度公司取得茶叶贸易的垄断权,大量茶叶进口到欧洲市场;茶叶的补养功能和保健功能被认可;美洲殖民地种植园经济的发展,糖业促进了饮茶推广;茶叶走私贸易盛行;工业革命推动。

解析:第(2)问依据材料二中“自此中国茶叶大量出口到欧洲市场。与此同时西印度群岛糖业的发展为英国饮茶习惯的形成提供了条件”“糖不但可以遮掩苦涩之味道,使茶水更为适口,而且有清肺之良效,亦能增益肾脏功能......茶叶走私贸易亦非常盛行”“因为廉价而且能够迅速补充能量,茶饮特别受工人阶层的欢迎”等信息结合所学从茶叶的大量进口,茶叶的功能获得认可,糖业发展的促进,茶叶走私贸易的盛行和工业革命的推动等方面分析原因。

(3)答案:重视中国传统茶文化的传承并大力宣传;虚心学习外国先进经验,提高中国企业的管理与经营水平;大力研制新品种,尤其是中高端产品,提高制茶工艺水平;树立民族企业品牌,政府应给予足够重视与保护;努力营造公平合理的国际经济新秩序等。

解析:第(3)问依据材料三中“但中国茶叶贸易,特别是高端红茶贸易的世界市场份额却远低于英国”“英国红茶以先进独特的加工工艺、现代化的市场营销和文化底蕴厚重的品牌(如立顿红茶)而享誉世界”等信息结合所学从重视传承和宣传、学习外国经验,提升管理经营水平、研制新品种,提升工艺水平,打造品牌、政府重视和保护、营造国际经济新秩序等方面进行说明。

19.答案:1.原因:文艺复兴推动欧洲人探索海外世界;欧洲对外殖民扩张和掠夺;私人收藏的发展;启蒙运动传播了平等思想;科学研究和教育的需要。

2.趋势:从展示工业文明成果走向展示历史文物;走向独立和专业化发展;公共性不断增强;民族性不断增强。原因:民族危机不断加深,救亡图存的需要;爱国意识进一步觉醒;西学东渐不断深入;知识分子的推动;对西方文明的反思;对传统文化的重视。

3.功能:推动科学文化研究;丰富人们的文化生活;激发爱国热情与民族自信;传承和发展优秀传统文化;保护文化遗产。

解析:1.根据材料一“开始了探索海外世界的热潮”“大量私人收藏的发展”“人人平等的思想影响”“牛津大学的科学研究中心”等,结合所学知识分析概括。

2.“发展趋势”根据材料二“展示器械枪炮、科学发明、水火电气等”“开启民智”“文化之成就历史之传承”等并结合所学可得出;“原因”根据材料二“甲午战后”“张謇”“民国建立”等结合所学,可从民族危机加深、爱国意识加强、西学东渐深入、知识分子的推动、对传统文化的重视等方面进行分析回答。

3.根据材料“成为牛津大学的科学研究中心”“基于”文化之成就,本乎历史之传承.......”“以历史古物为主”并结合所学知识,从推动科学文化研究、丰富文化生活、激发爱国热情与民族自信、传承和发展优秀传统文化、保护文化遗产等角度进行分析。

20.答案:

论题:近代战争在客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机。

论述:人类有史以来,战争频繁、烽火不断,但每个时代的战争起因不同、影响也不尽相同。近代战争在给人类带来灾难的同时,客观上造成了不同文化的碰撞与交锋。

不同文化在相互碰撞中交流、交汇、传播,人们在认知外来文化和反思本土文化的精神阵痛中,或被动或主动地对文化进行选择与重构,促进了人类文化的交融与发展。拿破仑战争将启蒙思想和法国大革命的原则传播到所征服地区,促进了那里人民的觉醒,使欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立的要求。拿破仑战争后,欧洲的政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。1820年奥地利帝国首相致沙皇的信中,表达了对封建君主专制统治受到威胁的恐惧;德国作家伯尔纳畅想自由时代的到来;这些都反映了拿破仑战争后欧洲文化的重构。

结论:综上所述,近代战争虽然给人类带来重创,但客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机,推动着人类不断前行。

解析:论题:根据材料并结合所学可知,1820年奥地利帝国首相致沙皇的信中,表达了对拿破仑战争后人民要求结束封建专制统治呼声的恐惧;1831年德国作家伯尔纳在其作品中反映了人们对自由的渴望及为自由而战的信念;这些都是拿破仑战争带来的影响。由此可拟定论题为:近代战争在客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机。论述:根据材料并结合所学知识,从拿破仑战争对欧洲文化重建的角度进行论证。最后总结升华。(本题为开放试题,也可以从其他角度命题论证。)

同课章节目录