山东省济南市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 74.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 10:42:41 | ||

图片预览

文档简介

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》下前5课+选择性必修3。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.位于新疆维吾尔自治区的唐朝墩古城遗址,近年来因出土大量建筑遗存和珍贵文物等而受到外界关注。古城遗址中不仅发掘出大量遗物,还发现了唐代院落遗址、佛寺遗址、罗马式浴场遗址和景教寺院遗址等重要建筑遗存。这些遗存可用来说明

A.丝绸之路开启东西方交流

B.唐代丝绸之路以文化交流为主

C.中华文明开放包容的特征

D.唐代新疆居民精神生活较丰富

2.梵蒂冈某博物馆馆藏的丝质编绦,经鉴定制作于公元2世纪,其材质是中国产的丝绸,而其工艺则源自西亚叙利亚的作坊。这可以佐证

A.丝绸之路推动罗马丝织业繁荣

B 汉朝的商人大量定居于叙利亚

C.叙利亚商人主导丝绸之路贸易

D.罗马帝国与汉朝存在贸易往来

3.7世纪中叶时,新罗创造出一种“吏读”的方法,利用汉字的音表示朝鲜的助词、助动词等,放在汉字中间,帮助阅读汉文。开成二年(公元837年),新罗旅唐学生有200余人,这些学生归国后使汉文学在朝鲜得到广泛传播。据此可知,当时中国

A.促进了世界文化发展 B.向外传播了文化信息

C.大量吸收了异质文化 D.对外交流具有互鉴性

4.《太平圣惠方》是宋朝官修的一部医学方书,当时便被传至朝鲜半岛、日本等地。元代以后,该书文本在国内逐渐散佚不全。晚清至民国时期,日本保存的南宋刊本和日本抄本陆续回流至

A.文明交流有助于医方传承

B.日本本土医学缺乏创造性

C.东亚国家皆倾慕中华文化

D.医书编写有赖政府的支持

5.乾隆帝在新疆设立专门的商务机构以协调贸易活动,并派遣使节团访问中亚各国,重新开通了多条贸易线路。在新疆逐步引入全国统一的制钱和银两的同时,乾隆帝还就地取材,使用新疆自产的红铜,融入当地传统铸币工艺,发行“红钱”。这些做法

A.注重对外展现大国形象 B.旨在增强民族国家认同

C.突破了闭关自守的政策 D.有利于西域商路的复苏

6.伏尔泰以中国元杂剧《赵氏孤儿》为蓝本,改编创作了《中国孤儿》,将原作以复仇为主题转化成以儒家文化与野蛮文化的冲突为主题。该剧在巴黎上演后轰动一时,很快被译成多种语言。这可用于说明

A.伏尔泰推崇儒家伦理价值观 B.西方文化逐渐丧失自身特色

C.中国传统文化影响启蒙运动 D.民族之间的文化存在矛盾性

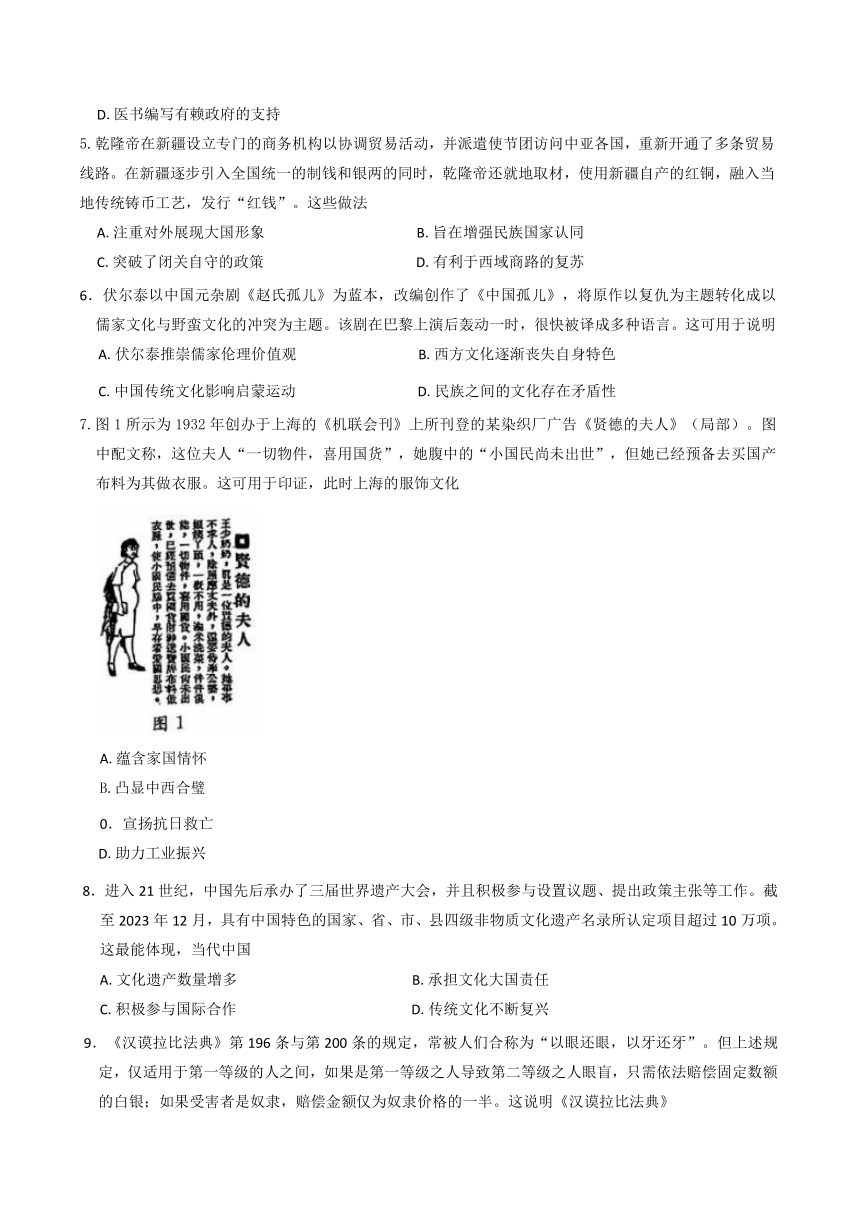

7.图1所示为1932年创办于上海的《机联会刊》上所刊登的某染织厂广告《贤德的夫人》(局部)。图中配文称,这位夫人“一切物件,喜用国货”,她腹中的“小国民尚未出世”,但她已经预备去买国产布料为其做衣服。这可用于印证,此时上海的服饰文化

A.蕴含家国情怀

B.凸显中西合璧

0.宣扬抗日救亡

D.助力工业振兴

8.进入21世纪,中国先后承办了三届世界遗产大会,并且积极参与设置议题、提出政策主张等工作。截至2023年12月,具有中国特色的国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录所认定项目超过10万项。这最能体现,当代中国

A.文化遗产数量增多 B.承担文化大国责任

C.积极参与国际合作 D.传统文化不断复兴

9.《汉谟拉比法典》第196条与第200条的规定,常被人们合称为“以眼还眼,以牙还牙”。但上述规定,仅适用于第一等级的人之间,如果是第一等级之人导致第二等级之人眼盲,只需依法赔偿固定数额的白银;如果受害者是奴隶,赔偿金额仅为奴隶价格的一半。这说明《汉谟拉比法典》

A.彰显契约精神 B.富于人道色彩

C.具有阶级特性 D.是习惯法汇编

10.表1所示为一些学者对中古西欧封君封臣制的相关观点。这些观点

表1

序号 观点

1 封君封臣制度不仅是土地分封的纽带,还通过宗教仪式强化了神圣性,使教会在封建体系中占据重要地位

2 封君封臣制度的核心在于契约性,双方通过明确的义务维系关系。这种契约性既体现于世俗权力结构,也受教会法的约束,从而形成“自约”式的权力分配体系

3 封君封臣制度的混乱性源于层级分封导致的权力分散。“我领主的领主不是我的领主”原则使中央王权弱化,地方封建主独立性增强

A.都强调封君封臣制度削弱了中央集权

B.从不同角度揭示了封君封臣制度特点

C.均指出封君封臣制度与教会联系密切

D.一致认为封君封臣制度阻碍社会发展

11.988年,基辅罗斯大公弗拉基米尔,要求全国民众都要接受东正教神父的洗礼,并将东正教正式奉为国教。997年,基辅罗斯设立东正教大主教区,接受君士坦丁堡主教区的管辖,这一系列事件称为“罗斯受洗”。材料可用于印证

A.东正教在欧洲广泛传播源于政治改革

B.宗教对基辅罗斯具有重要的整合作用

C.基辅罗斯是政教合一的中央集权国家

D.君士坦丁堡成为欧洲的宗教文化中心

12.表2所示为18世纪拉丁美洲白人知识分子的言论或观点。这可用于说明这一时期的拉丁美洲

表2

拉丁美洲的白人知识分子 时间 言论或观点

马努埃尔瓜尔 18世纪末 各省区全体居民生来一律平等,力主白人、印第安人、黑人和混血人种像亲兄弟那样和睦相处、平等以待

A.白人文化优势地位突出 B.历史文化遗产受到重视

C.平等思想得到了实践 D.族群认同意识得以增强

13.英国历史小说家司各特(1771-1832)曾在传记里提道,“如今每个人都是士兵”,“当国家召唤时,人们必须服从”,当兵“不是出于必须,而是出于爱国”,当听说国王想单枪匹马与拿破仑死战时,人们的反应是“多么勇敢的国王”。据此可知,拿破仑战争

A.激发了英国的民族意识 B.加剧了被征服者的灾难

C.传播了法国革命的思想 D.强化了英国君主的权威

14.二战后,印度和巴基斯坦接受英国派出的“总督”的方案,实行“分治”;加拿大独立地位获得承认,但1982年的加拿大“宪法”仍由英国女王签署生效;截至20世纪末,仍有五个大洋洲国家的国旗左上角绘有英国“米字旗”。这反映了

A.英裔移民的扩散方式 B.英国国际地位的下降

C.民族解放运动的曲折 D.殖民文化的深厚影响

15.截至2022年,世界遗产目录中已有3处以“罗马帝国边墙”为名的跨国世界遗产地,涉及英国、德国、荷兰、奥地利、斯洛伐克等5个国家,形成独一无二的跨国世界遗产群。对于保护世界遗产,解读正确的是

A.各国重视程度不同 B.欧洲国家的责任最重

C.需要多国合作交流 D.其确保了文化多样性

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.(14分)阅读材料,回答问题。

中国古代礼乐制度

材料一

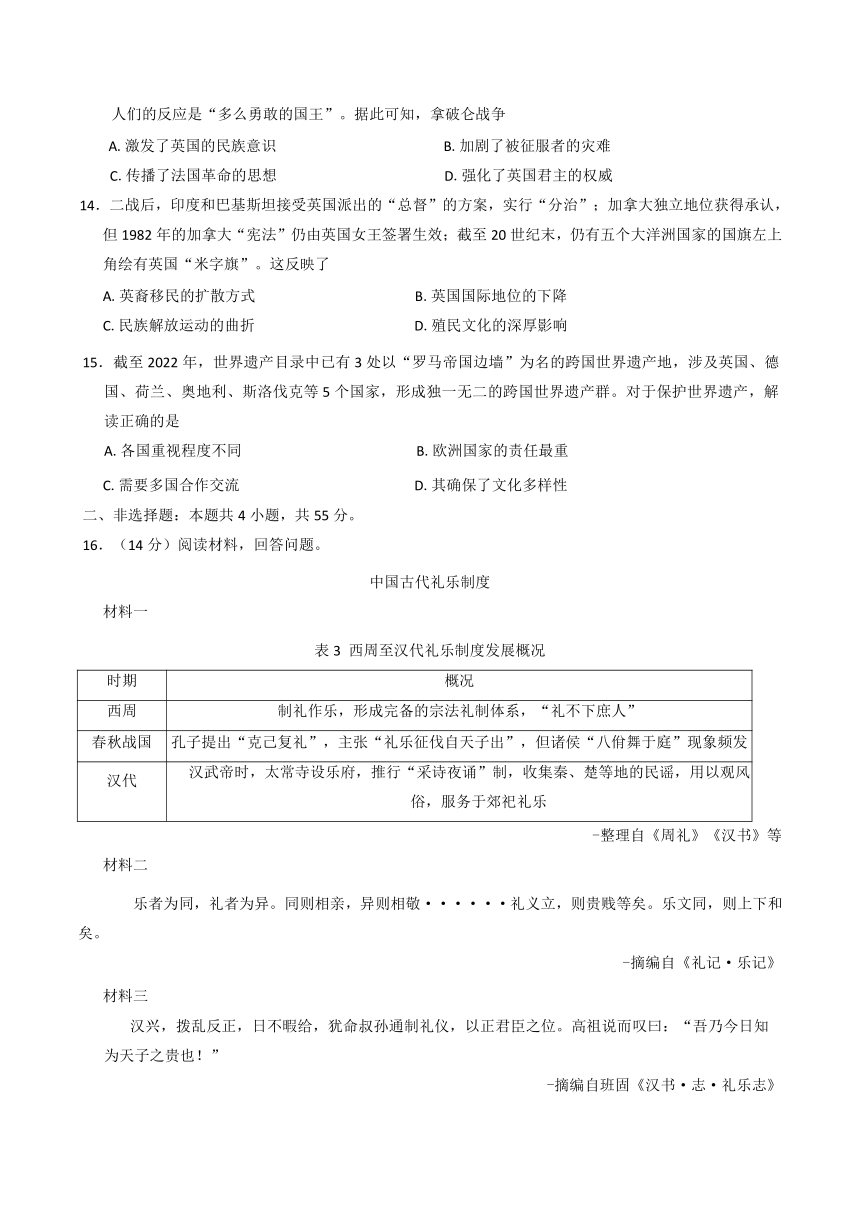

表3 西周至汉代礼乐制度发展概况

时期 概况

西周 制礼作乐,形成完备的宗法礼制体系,“礼不下庶人”

春秋战国 孔子提出“克己复礼”,主张“礼乐征伐自天子出”,但诸侯“八佾舞于庭”现象频发

汉代 汉武帝时,太常寺设乐府,推行“采诗夜诵”制,收集秦、楚等地的民谣,用以观风俗,服务于郊祀礼乐

-整理自《周礼》《汉书》等

材料二

乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬······礼义立,则贵贱等矣。乐文同,则上下和矣。

-摘编自《礼记·乐记》

材料三

汉兴,拨乱反正,日不暇给,犹命叔孙通制礼仪,以正君臣之位。高祖说而叹曰:“吾乃今日知为天子之贵也!”

-摘编自班固《汉书·志·礼乐志》

材料四

礼乐制度通过象征性仪式构筑社会秩序,其本质乃权力话语之展演。汉代对周礼的重塑,实系皇权意识形态对传统资源的创造性转用。

-摘编自陈戍国《中国礼制史》

(1)概括说明西周至汉代礼乐制度的政治功能出现了怎样的发展变化。(6分)

(2)应如何看待汉代重塑周礼与当时社会发展的关系?请说明理由。(8分)

17.(12分)阅读材料,回答问题。

文明的传承与发展

材料一

古代巴比伦文明发源于两河流域,其创造的楔形文字是世界上最古老的文字之一,用于记录经济交易、宗教仪式、法律条文等多方面的内容。巴比伦人制定了较为完备的《汉谟拉比法典》,在数学方面掌握了六十进位制,对天文现象也有细致观测与记录。然而,随着波斯等外族的入侵,古代巴比伦文明逐渐衰落,许多文化成果在战乱中遗失,其影响力不断缩小。

-摘编自[美]杰里·本特利等《新全球史》

材料二

中国古代文明起源于黄河流域和长江流域,历经数千年的发展,形成了独特的汉字文化体系,从甲骨文逐渐演变为金文、篆书、隶书、楷书等多种字体。儒家、道家、法家等思想流派争鸣,共同塑造了中国传统思想文化的根基。中国古代在农业、手工业、科技等领域取得众多成就。即便在历史上经历多次朝代更迭以及外族入侵,中国文明始终保持着强大的生命力,不仅传承了自身的文化精髓,还不断吸收融合外来文化,如佛教文化的传入与本土化,对周边国家如朝鲜、日本、越南等产生了深远影响,形成了汉字文化圈。

-摘编自张岂之主编《中国历史》

阐述古代巴比伦与古代中国在文明的传承与发展上的差异。(12分)

18.(13分)阅读材料,回答问题。

21世纪中国:对外贸易与文化交流

材料一

21世纪以来,中国文化产品借助贸易渠道在全球范围内广泛传播。在图书出版领域,2020年中国版权输出数量达到10471种,相比200年的653种,增长了约15倍。中国动漫产品出口额达13.3亿美元。此外,中国的传统手工艺产品如陶瓷、丝绸等成为传播中国文化的载体,展现了中国传统工艺的精湛技艺与独特魅力,促进了中外文化的交流。

材料二

表4 2013年五大跨境电子商务市场对中国商品网购需求状况

国家 网购总量(人民币)

美国 479亿

澳大利亚 52亿

英国 74亿

德国 38亿

巴西 18亿

-据世界贸易组织统计资料、中国海关总署历年统计年鉴

提取材料信息,以“中国走向全世界·经贸文化架心桥”为题写一则历史短文。(13分)(要求:立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰;表述成文,叙述完整。)19.(16分)阅读材料,回答问题。

近代人口转移中的“暴力”与“契约”

材料一

18世纪至19世纪,英国在非洲的黑奴贸易呈现出赤裸裸的暴力掠夺特征:通过军事征服部落、建立沿海堡垒,将约1200万非洲人强制贩运至美洲种植园。这种“血腥贸易”以种族压迫为基础,彻底摧毁了非洲社会结构。然而在南亚,英国东印度公司却通过“契约劳工”制度,招募约300万印度人前往加勒比、东南亚等地,表面上以“自愿”形式签订合同,实则通过债务束缚与文化控制实现劳动力剥削。

-摘编自埃里克·威廉斯《资本主义与奴隶制》

材料二

19世纪中叶,美国西部开发中涌入的华工与澳大利亚淘金热中的华人移民,均面临系统性排斥:美国《排华法案》(1882年)直接禁止华工入境,澳大利亚通过“白澳政策”限制亚裔移民。但在同一时期,英国在马来亚、斐济等地建立苦力贸易体系,将华工作为“自由劳工”引入种植园。这种矛盾性源于殖民者对不同族群的实用主义态度:对威胁白人经济地位的移民实施暴力排斥,对可被廉价剥削的劳工群体则通过契约形式来控制。

-摘编自休·廷克《新奴隶制系统》

结合世界近代史的相关知识,评析材料中学者对人口跨地域转移的论述。(16分)

参考答案

1.C【解析】遗址中同时存在景教寺院遗址和罗马式浴场遗址等建筑遗存,表明唐代新疆地区对不同宗教和文化具有高度包容性,体现了中华文明的开放与包容,故选C项;材料未体现丝绸之路开启东西方交流,故排除A项;材料信息不能表明丝绸之路以文化交流为主,故排除B项;材料信息不能表明新疆民众精神生活丰富,故排除D项。

2.D【解析】梵蒂冈博物馆馆藏的丝质编绦,材质是中国产的丝绸,工艺源自西亚叙利亚作坊,这表明在公元2世纪时,中国的丝绸作为原材料输出,与西亚叙利亚的工艺相结合,而梵蒂冈处于罗马帝国势力范围内,这说明汉朝与罗马帝国之间存在着贸易往来,故选D项;材料仅提及丝质编绦的材质和工艺来源,无法直接得出丝绸之路推动罗马丝织业繁荣的结论,故排除A项;材料中没有任何信息表明汉朝商人大量定居于叙利亚,故排除B项;据材料中丝质编绦的情况,不能得出叙利亚商人主导丝绸之路贸易的结论,故排除C项。

3.B【解析】根据材料“新罗旅唐学生”“这些学生归国后使汉文学在朝鲜得到广泛传播”等信息可知,古代中国的汉文学等文化信息向外传播到朝鲜,故选B项;材料强调的是古代中国与朝鲜之间的文化交流,并非唐代中国促进世界文化发展,故排除A项;材料强调的是中国文化向朝鲜传播,而非中国大量吸收异质文化,故排除C项;材料未体现朝鲜文化对中国的影响,故排除D项。

4.A【解析】由材料可知,两宋时期的中外文化交流,使中国的医学典籍在日本等国得以保存,从而助推了医方的传承,故选A项;单凭日本完整保存这部医学方书,不足以说明日本本土医学缺乏创造性,故排除B项;材料未涉及宋朝官修医书流入其他东亚国家的缘由,故排除C 项;D项是对材料信息的过度解读,故排除D项。

5.D【解析】乾隆帝在新疆设立商务机构协调贸易活动、派遣使节团访问中亚各国以重新开通贸易线路,这些举措直接促进了新疆地区与中亚等地的贸易往来,有利于西域商路的复苏,故选D项;材料中的举措主要是为了加强新疆地区的经济发展和贸易往来,而非单纯对外展现大国形象,故排除A项;增强民族国家认同在材料中没有体现,故排除B项;这些在新疆地区的举措只是局部的经济发展措施,不能说明突破了闭关自守政策,故排除C项。

6.C【解析】伏尔泰作为启蒙运动的代表人物,他以中国元杂剧《赵氏孤儿》为蓝本进行改编创作,改编后的《中国孤儿》在巴黎上演后引起轰动,还被译成多种语言在西方传播,这表明中国传统文化中的元素进入了伏尔泰的视野,并被他运用到创作中,进而在西方社会产生影响,故选C项;虽然伏尔泰将主题转化为儒家文化与野蛮文化的冲突,但仅从这一点不能断定他推崇儒家伦理价值观,故排除A项;材料未提及西方文化特色丧失的相关内容,故排除B项;材料强调的是中国传统文化对伏尔泰创作以及启蒙运动相关方面的影响,而不是民族之间文化的矛盾性,故排除D项。

7.A【解析】从广告内容来看,图中这位夫人“一切物件,喜用国货”,甚至为尚未出世的孩子也预备国产布料做衣服。在当时的时代背景下,使用国货不仅仅是一种消费选择,更体现了民众对国家产业的支持,反映出一种朴素的爱国情感,故选A项;材料中并未提及西方服饰元素与中国服饰元素融合的相关内容,无法体现中西合璧,故排除B项;虽然1932年处于抗战时期,但广告中并没有宣扬抗日救亡的明确信息,故排除C项;该广告主要强调的是民众对国货的态度所反映出的文化内涵,并非直接体现服饰文化对工业振兴的助力,故排除D项。

8.B【解析】进入21世纪,中国承办世界遗产大会,积极参与设置议题、提出政策主张等工作,展现了中国在世界文化遗产保护领域的积极作为。同时,构建起四级非物质文化遗产名录体系且认定项目众多,体现出中国在国内文化遗产保护上的全面努力与显著成果,这一系列行动表明中国不仅致力于自身文化遗产的保护与传承,还积极投身于全球文化遗产保护事业,承担起文化大国在促进世界文化繁荣与发展方面应尽的责任,故选B项;A、C、D三项均与材料主旨不符,故排除A、C、D三项。

9.C【解析】材料表明,对于犯有同等罪行的第一等级之人,根据受害者的等级不同,量刑存在巨大的差异,这说明《汉谟拉比法典》具有明显的阶级特性,故选C项;这些规定并未涉及契约或契约精神,故排除A项;“以眼还眼,以牙还牙”并不能体现人道色彩,故排除B项;《汉谟拉比法典》是较为完整的成文法典,尽管带有一定习惯法的色彩,但并不是对习惯法的简单汇编,故排除D项。

10.B【解析】据材料信息可知,三位学者分别从文化、法律和政治结构等层面揭示了封君封臣制度的特点,故选B项;A、C、D三项表述都不是三位学者观点的共同点,故排除A、C、D三项。

11.B【解析】根据材料并结合所学知识可知,基辅罗斯大公弗拉基米尔要求全国民众接受东正教神父的洗礼并将东正教奉为国教,之后又设立东正教大主教区,这一系列举措表明东正教在基辅罗斯的地位得到确立和巩固,东正教成为专制君主统治的工具,这对国家的整合和稳定起到重要作用,故选B项;东正教传播的原因是复杂多样的,仅凭材料不能得出东正教在欧洲广泛传播源于政治改革的结论,故排除A项;仅从材料中“罗斯受洗”以及设立东正教大主教区等信息,无法判断出基辅罗斯是政教合一的中央集权国家,故排除C项;材料只表明基辅罗斯的东正教大主教区接受君士坦丁堡主教区的管辖,不能就此断定君士坦丁堡成为欧洲的宗教文化中心,故排除D项。

12.D【解析】据材料可知,拉丁美洲白人知识分子马努埃尔瓜尔认为各省区居民一律平等,白人、印第安人和混血人应该和睦相处,这些言论可用来说明当时拉丁美洲族群认同意识得到了加强,故选D项;材料中的言论强调不同种族应该平等,未体现白人文化优势地位突出,故排除A项;材料未涉及文化遗产,故排除B项;材料所述言论强调平等,并不能表明当时平等思想得到了实践,故排除C.项。

13.A【解析】英国历史小说家司各特在传记里提道,“如今每个人都是士兵”,“当国家召唤时,人们必须服从”,当兵“不是出于必须,而是出于爱国”,当听说国王想单枪匹马与拿破仑死战时,人们的反应是“多么勇敢的国王”,这些信息折射出英国民众在面对拿破仑战争时的责任感及民族身份的认同,故选A项;当时英国未被拿破仑帝国征服,英国不是被征服者,故排除B项;材料未体现拿破仑战争在传播法国革命思想方面的作用,故排除C项;当时英国已确立君主立宪制,国王逐渐处于统而不治的地位,D项说法与史实不符,故排除D项。

14.D【解析】二战后,印度和巴基斯坦在独立过程中接受英国“总督”的分治方案,虽然加拿大获得独立地位,但其“宪法”仍需英国女王签署才能生效,还有五个大洋洲国家国旗左上角绘有英国“米字旗”,这些现象表明英国的政治、文化元素依然以各种形式存在,充分体现了英国殖民文化在这些地区的深厚影响,故选D项,材料中未涉及英裔移民扩散方式的相关内容,故排除A项;材料主要体现的是英国殖民文化的遗留,而不是英国国际地位下降,故排除B项;民族解放运动曲折通常体现在争取独立过程中的艰难斗争等方面,C项与材料主旨不符,故排除C项。

15.C【解析】“罗马帝国边墙”作为跨国世界遗产,涉及英国、德国、荷兰、奥地利、斯洛伐克等5个国家,形成跨国世界遗产群,这表明此类世界遗产的保护工作跨越了国界,不是单个国家能够独立完成的,其保护需要多国合作与交流,故选C项;材料中并未体现各国对世界遗产保护重视程度不同的相关信息,故排除A项;世界遗产保护是全球共同的责任,不能判定欧洲国家责任最重,故排除B项;D项中的“确保”说法过于绝对,故排除D项。

16.(1)发展变化:西周通过完备的宗法礼制体系,明确不同阶层的权利与义务,“礼不下庶人”,将贵族与平民区分开来,以强化贵族政治统治。春秋战国时期,诸侯利用礼乐制度来彰显自身地位,被用作获取权力合法性的工具,导致了社会秩序的崩坏。汉代,礼乐制度增加了民间风俗以调整统治策略的功能,契合了大一统局面下的政治诉求。(6分)

(2)关系:二者相互促进。汉代对周礼的重塑适应了当时社会发展的需求;同时,社会发展也为周礼的重塑提供了条件。(2分)

理由:汉初,长期战乱致使社会秩序较为混乱,统治者迫切需要重构稳定的统治秩序。汉高祖命叔孙通制定礼仪,明确君臣之位,极大地彰显了皇帝的权威,满足了稳固专制统治秩序的需要。随着人口规模的扩大以及疆域的不断拓展,原有的礼乐制度难以满足统治需求。汉武帝设立乐府,推行“采诗夜诵”制度,通过收集秦、楚等地的民谣了解民间风俗,并将其融入礼乐之中,运用传统资源构建起契合专制统治需求的礼乐体系,这不仅促进了不同地域文化的交融,而且有利于维护社会秩序的稳定。(4分)从社会发展条件来看,汉代经济逐步恢复并走向繁荣,政治上实现了大一统的局面,为重塑周礼提供了坚实的物质基础与政治保障。(2分)

17.差异:巴比伦文明主要依靠楔形文字记录各类信息来传承文化成果,但随着外族入侵,大量记录文化成果的载体被破坏,传承出现严重断层;古代中国文明通过汉字体系的持续演变来传承文化,文字载体形式多样,从甲骨、青铜器到纸张等,同时思想流派以经典著作、师徒授受等方式传承,传承体系更为多元且稳固。(4分)巴比伦文明早期凭借商业活动、文化交流在两河流域及周边一定范围传播,后因衰落影响力范围急剧缩小;古代中国文明在早期以中原地区为核心,随着国家形成发展、民族交融以及对外交流,传播范围不断扩大,辐射至东亚、东南亚等周边地区,形成汉字文化圈。(4分)

两河流域相对开放的环境使古代巴比伦易受外部冲击,文明传承缺乏一定稳定性;巴比伦文明的发展依赖单一核心区域,一旦核心受创,传播动力不足。中国地域辽阔,而且有天然的安全屏障,随着古代中国统一多民族国家的形成与不断发展,中国文明传播的向心力与凝聚力也呈现增强;同时,古代中国积极开展对外交流,如丝绸之路等,为文明的传承与发展创造了条件。(4分)(其他答案言之有理亦可)

18. 中国走向全世界·经贸文化架心桥

21世纪以来,中国积极且深度融入经济全球化浪潮。随着中国经济竞争力的不断提升,世界各国对中国商品的需求愈发强劲。美国、英国、德国、澳大利亚以及巴西等五大跨境电商市场对中国商品需求旺盛。全球电子商务庞大贸易网络的形成,为各国消费者提供了多样商品选择,也为中外文化的交流创造了便利条件。在文化领域,中国诸多文学作品与学术成果走向国际,传播了思想文化。动漫、影视等产业借助现代高新技术迅猛发展,赢得了全球关注。传统陶瓷、丝绸等手工艺品,凭借独特工艺与深厚文化内涵,在国际贸易中成为中国文化标志性符号,彰显了中国传统工艺的历史底蕴与文化价值。

经贸与文化交流协同推进,中国与世界各国的相互认知不断加深。在国际舞台上,中国成为经济与文化等多元输出的重要力量,国家形象更加丰富立体,持续性地为世界经济增长与文化多样性发展贡献中国价值。(13分,背景2分,论证部分8分,总结2分,表述成文1分,其他答案言之成理亦可)

19.观点评析:学者提出近代人口转移存在“暴力与契约”的双重剥削模式:对非洲黑奴采取暴力手段,对亚洲劳工采用契约束缚。这一论述揭示了殖民剥削的差异化策略。(2分)

史实论证:黑奴贸易的暴力机制:18世纪英国通过“三角贸易”,在西非海岸建立堡垒,采取暴力手段劫掠人口。契约劳工的制度性剥削:19世纪英国东印度公司招募大量印度劳工,并以合同形式进行控制。(4分)

辩证评价观点:

观点合理性:美洲种植园依赖劳动力密集型经济,暴力强制使劳动效率更为高效;东南亚热带作物开发需灵活用工,契约制度可以降低管理成本。交通条件的改善使长距离人口转移成为可能,同时加剧了劳动力竞争。(4分)

观点局限性:未充分解释工业革命后全球劳动力市场转型:欧洲自由移民与亚非劳工并存,反映资本对不同地区和不同技能劳动力的差异化需求。忽视国际废奴运动的制约:1807年英国废除奴隶贸易后,列强逐渐转向自由契约劳工制度。(4分)

结论:材料通过“暴力一契约”双重面相揭示了近代人口转移的殖民本质,但需置于资本主义全球扩张的框架下综合考量:工业革命重塑了劳动力市场,技术革新加速了移民流动,而反殖民斗争最终推动了殖民国家用工制度的变革。(2分)(其他答案言之成理亦可)

注意事项:

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》下前5课+选择性必修3。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.位于新疆维吾尔自治区的唐朝墩古城遗址,近年来因出土大量建筑遗存和珍贵文物等而受到外界关注。古城遗址中不仅发掘出大量遗物,还发现了唐代院落遗址、佛寺遗址、罗马式浴场遗址和景教寺院遗址等重要建筑遗存。这些遗存可用来说明

A.丝绸之路开启东西方交流

B.唐代丝绸之路以文化交流为主

C.中华文明开放包容的特征

D.唐代新疆居民精神生活较丰富

2.梵蒂冈某博物馆馆藏的丝质编绦,经鉴定制作于公元2世纪,其材质是中国产的丝绸,而其工艺则源自西亚叙利亚的作坊。这可以佐证

A.丝绸之路推动罗马丝织业繁荣

B 汉朝的商人大量定居于叙利亚

C.叙利亚商人主导丝绸之路贸易

D.罗马帝国与汉朝存在贸易往来

3.7世纪中叶时,新罗创造出一种“吏读”的方法,利用汉字的音表示朝鲜的助词、助动词等,放在汉字中间,帮助阅读汉文。开成二年(公元837年),新罗旅唐学生有200余人,这些学生归国后使汉文学在朝鲜得到广泛传播。据此可知,当时中国

A.促进了世界文化发展 B.向外传播了文化信息

C.大量吸收了异质文化 D.对外交流具有互鉴性

4.《太平圣惠方》是宋朝官修的一部医学方书,当时便被传至朝鲜半岛、日本等地。元代以后,该书文本在国内逐渐散佚不全。晚清至民国时期,日本保存的南宋刊本和日本抄本陆续回流至

A.文明交流有助于医方传承

B.日本本土医学缺乏创造性

C.东亚国家皆倾慕中华文化

D.医书编写有赖政府的支持

5.乾隆帝在新疆设立专门的商务机构以协调贸易活动,并派遣使节团访问中亚各国,重新开通了多条贸易线路。在新疆逐步引入全国统一的制钱和银两的同时,乾隆帝还就地取材,使用新疆自产的红铜,融入当地传统铸币工艺,发行“红钱”。这些做法

A.注重对外展现大国形象 B.旨在增强民族国家认同

C.突破了闭关自守的政策 D.有利于西域商路的复苏

6.伏尔泰以中国元杂剧《赵氏孤儿》为蓝本,改编创作了《中国孤儿》,将原作以复仇为主题转化成以儒家文化与野蛮文化的冲突为主题。该剧在巴黎上演后轰动一时,很快被译成多种语言。这可用于说明

A.伏尔泰推崇儒家伦理价值观 B.西方文化逐渐丧失自身特色

C.中国传统文化影响启蒙运动 D.民族之间的文化存在矛盾性

7.图1所示为1932年创办于上海的《机联会刊》上所刊登的某染织厂广告《贤德的夫人》(局部)。图中配文称,这位夫人“一切物件,喜用国货”,她腹中的“小国民尚未出世”,但她已经预备去买国产布料为其做衣服。这可用于印证,此时上海的服饰文化

A.蕴含家国情怀

B.凸显中西合璧

0.宣扬抗日救亡

D.助力工业振兴

8.进入21世纪,中国先后承办了三届世界遗产大会,并且积极参与设置议题、提出政策主张等工作。截至2023年12月,具有中国特色的国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录所认定项目超过10万项。这最能体现,当代中国

A.文化遗产数量增多 B.承担文化大国责任

C.积极参与国际合作 D.传统文化不断复兴

9.《汉谟拉比法典》第196条与第200条的规定,常被人们合称为“以眼还眼,以牙还牙”。但上述规定,仅适用于第一等级的人之间,如果是第一等级之人导致第二等级之人眼盲,只需依法赔偿固定数额的白银;如果受害者是奴隶,赔偿金额仅为奴隶价格的一半。这说明《汉谟拉比法典》

A.彰显契约精神 B.富于人道色彩

C.具有阶级特性 D.是习惯法汇编

10.表1所示为一些学者对中古西欧封君封臣制的相关观点。这些观点

表1

序号 观点

1 封君封臣制度不仅是土地分封的纽带,还通过宗教仪式强化了神圣性,使教会在封建体系中占据重要地位

2 封君封臣制度的核心在于契约性,双方通过明确的义务维系关系。这种契约性既体现于世俗权力结构,也受教会法的约束,从而形成“自约”式的权力分配体系

3 封君封臣制度的混乱性源于层级分封导致的权力分散。“我领主的领主不是我的领主”原则使中央王权弱化,地方封建主独立性增强

A.都强调封君封臣制度削弱了中央集权

B.从不同角度揭示了封君封臣制度特点

C.均指出封君封臣制度与教会联系密切

D.一致认为封君封臣制度阻碍社会发展

11.988年,基辅罗斯大公弗拉基米尔,要求全国民众都要接受东正教神父的洗礼,并将东正教正式奉为国教。997年,基辅罗斯设立东正教大主教区,接受君士坦丁堡主教区的管辖,这一系列事件称为“罗斯受洗”。材料可用于印证

A.东正教在欧洲广泛传播源于政治改革

B.宗教对基辅罗斯具有重要的整合作用

C.基辅罗斯是政教合一的中央集权国家

D.君士坦丁堡成为欧洲的宗教文化中心

12.表2所示为18世纪拉丁美洲白人知识分子的言论或观点。这可用于说明这一时期的拉丁美洲

表2

拉丁美洲的白人知识分子 时间 言论或观点

马努埃尔瓜尔 18世纪末 各省区全体居民生来一律平等,力主白人、印第安人、黑人和混血人种像亲兄弟那样和睦相处、平等以待

A.白人文化优势地位突出 B.历史文化遗产受到重视

C.平等思想得到了实践 D.族群认同意识得以增强

13.英国历史小说家司各特(1771-1832)曾在传记里提道,“如今每个人都是士兵”,“当国家召唤时,人们必须服从”,当兵“不是出于必须,而是出于爱国”,当听说国王想单枪匹马与拿破仑死战时,人们的反应是“多么勇敢的国王”。据此可知,拿破仑战争

A.激发了英国的民族意识 B.加剧了被征服者的灾难

C.传播了法国革命的思想 D.强化了英国君主的权威

14.二战后,印度和巴基斯坦接受英国派出的“总督”的方案,实行“分治”;加拿大独立地位获得承认,但1982年的加拿大“宪法”仍由英国女王签署生效;截至20世纪末,仍有五个大洋洲国家的国旗左上角绘有英国“米字旗”。这反映了

A.英裔移民的扩散方式 B.英国国际地位的下降

C.民族解放运动的曲折 D.殖民文化的深厚影响

15.截至2022年,世界遗产目录中已有3处以“罗马帝国边墙”为名的跨国世界遗产地,涉及英国、德国、荷兰、奥地利、斯洛伐克等5个国家,形成独一无二的跨国世界遗产群。对于保护世界遗产,解读正确的是

A.各国重视程度不同 B.欧洲国家的责任最重

C.需要多国合作交流 D.其确保了文化多样性

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.(14分)阅读材料,回答问题。

中国古代礼乐制度

材料一

表3 西周至汉代礼乐制度发展概况

时期 概况

西周 制礼作乐,形成完备的宗法礼制体系,“礼不下庶人”

春秋战国 孔子提出“克己复礼”,主张“礼乐征伐自天子出”,但诸侯“八佾舞于庭”现象频发

汉代 汉武帝时,太常寺设乐府,推行“采诗夜诵”制,收集秦、楚等地的民谣,用以观风俗,服务于郊祀礼乐

-整理自《周礼》《汉书》等

材料二

乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬······礼义立,则贵贱等矣。乐文同,则上下和矣。

-摘编自《礼记·乐记》

材料三

汉兴,拨乱反正,日不暇给,犹命叔孙通制礼仪,以正君臣之位。高祖说而叹曰:“吾乃今日知为天子之贵也!”

-摘编自班固《汉书·志·礼乐志》

材料四

礼乐制度通过象征性仪式构筑社会秩序,其本质乃权力话语之展演。汉代对周礼的重塑,实系皇权意识形态对传统资源的创造性转用。

-摘编自陈戍国《中国礼制史》

(1)概括说明西周至汉代礼乐制度的政治功能出现了怎样的发展变化。(6分)

(2)应如何看待汉代重塑周礼与当时社会发展的关系?请说明理由。(8分)

17.(12分)阅读材料,回答问题。

文明的传承与发展

材料一

古代巴比伦文明发源于两河流域,其创造的楔形文字是世界上最古老的文字之一,用于记录经济交易、宗教仪式、法律条文等多方面的内容。巴比伦人制定了较为完备的《汉谟拉比法典》,在数学方面掌握了六十进位制,对天文现象也有细致观测与记录。然而,随着波斯等外族的入侵,古代巴比伦文明逐渐衰落,许多文化成果在战乱中遗失,其影响力不断缩小。

-摘编自[美]杰里·本特利等《新全球史》

材料二

中国古代文明起源于黄河流域和长江流域,历经数千年的发展,形成了独特的汉字文化体系,从甲骨文逐渐演变为金文、篆书、隶书、楷书等多种字体。儒家、道家、法家等思想流派争鸣,共同塑造了中国传统思想文化的根基。中国古代在农业、手工业、科技等领域取得众多成就。即便在历史上经历多次朝代更迭以及外族入侵,中国文明始终保持着强大的生命力,不仅传承了自身的文化精髓,还不断吸收融合外来文化,如佛教文化的传入与本土化,对周边国家如朝鲜、日本、越南等产生了深远影响,形成了汉字文化圈。

-摘编自张岂之主编《中国历史》

阐述古代巴比伦与古代中国在文明的传承与发展上的差异。(12分)

18.(13分)阅读材料,回答问题。

21世纪中国:对外贸易与文化交流

材料一

21世纪以来,中国文化产品借助贸易渠道在全球范围内广泛传播。在图书出版领域,2020年中国版权输出数量达到10471种,相比200年的653种,增长了约15倍。中国动漫产品出口额达13.3亿美元。此外,中国的传统手工艺产品如陶瓷、丝绸等成为传播中国文化的载体,展现了中国传统工艺的精湛技艺与独特魅力,促进了中外文化的交流。

材料二

表4 2013年五大跨境电子商务市场对中国商品网购需求状况

国家 网购总量(人民币)

美国 479亿

澳大利亚 52亿

英国 74亿

德国 38亿

巴西 18亿

-据世界贸易组织统计资料、中国海关总署历年统计年鉴

提取材料信息,以“中国走向全世界·经贸文化架心桥”为题写一则历史短文。(13分)(要求:立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰;表述成文,叙述完整。)19.(16分)阅读材料,回答问题。

近代人口转移中的“暴力”与“契约”

材料一

18世纪至19世纪,英国在非洲的黑奴贸易呈现出赤裸裸的暴力掠夺特征:通过军事征服部落、建立沿海堡垒,将约1200万非洲人强制贩运至美洲种植园。这种“血腥贸易”以种族压迫为基础,彻底摧毁了非洲社会结构。然而在南亚,英国东印度公司却通过“契约劳工”制度,招募约300万印度人前往加勒比、东南亚等地,表面上以“自愿”形式签订合同,实则通过债务束缚与文化控制实现劳动力剥削。

-摘编自埃里克·威廉斯《资本主义与奴隶制》

材料二

19世纪中叶,美国西部开发中涌入的华工与澳大利亚淘金热中的华人移民,均面临系统性排斥:美国《排华法案》(1882年)直接禁止华工入境,澳大利亚通过“白澳政策”限制亚裔移民。但在同一时期,英国在马来亚、斐济等地建立苦力贸易体系,将华工作为“自由劳工”引入种植园。这种矛盾性源于殖民者对不同族群的实用主义态度:对威胁白人经济地位的移民实施暴力排斥,对可被廉价剥削的劳工群体则通过契约形式来控制。

-摘编自休·廷克《新奴隶制系统》

结合世界近代史的相关知识,评析材料中学者对人口跨地域转移的论述。(16分)

参考答案

1.C【解析】遗址中同时存在景教寺院遗址和罗马式浴场遗址等建筑遗存,表明唐代新疆地区对不同宗教和文化具有高度包容性,体现了中华文明的开放与包容,故选C项;材料未体现丝绸之路开启东西方交流,故排除A项;材料信息不能表明丝绸之路以文化交流为主,故排除B项;材料信息不能表明新疆民众精神生活丰富,故排除D项。

2.D【解析】梵蒂冈博物馆馆藏的丝质编绦,材质是中国产的丝绸,工艺源自西亚叙利亚作坊,这表明在公元2世纪时,中国的丝绸作为原材料输出,与西亚叙利亚的工艺相结合,而梵蒂冈处于罗马帝国势力范围内,这说明汉朝与罗马帝国之间存在着贸易往来,故选D项;材料仅提及丝质编绦的材质和工艺来源,无法直接得出丝绸之路推动罗马丝织业繁荣的结论,故排除A项;材料中没有任何信息表明汉朝商人大量定居于叙利亚,故排除B项;据材料中丝质编绦的情况,不能得出叙利亚商人主导丝绸之路贸易的结论,故排除C项。

3.B【解析】根据材料“新罗旅唐学生”“这些学生归国后使汉文学在朝鲜得到广泛传播”等信息可知,古代中国的汉文学等文化信息向外传播到朝鲜,故选B项;材料强调的是古代中国与朝鲜之间的文化交流,并非唐代中国促进世界文化发展,故排除A项;材料强调的是中国文化向朝鲜传播,而非中国大量吸收异质文化,故排除C项;材料未体现朝鲜文化对中国的影响,故排除D项。

4.A【解析】由材料可知,两宋时期的中外文化交流,使中国的医学典籍在日本等国得以保存,从而助推了医方的传承,故选A项;单凭日本完整保存这部医学方书,不足以说明日本本土医学缺乏创造性,故排除B项;材料未涉及宋朝官修医书流入其他东亚国家的缘由,故排除C 项;D项是对材料信息的过度解读,故排除D项。

5.D【解析】乾隆帝在新疆设立商务机构协调贸易活动、派遣使节团访问中亚各国以重新开通贸易线路,这些举措直接促进了新疆地区与中亚等地的贸易往来,有利于西域商路的复苏,故选D项;材料中的举措主要是为了加强新疆地区的经济发展和贸易往来,而非单纯对外展现大国形象,故排除A项;增强民族国家认同在材料中没有体现,故排除B项;这些在新疆地区的举措只是局部的经济发展措施,不能说明突破了闭关自守政策,故排除C项。

6.C【解析】伏尔泰作为启蒙运动的代表人物,他以中国元杂剧《赵氏孤儿》为蓝本进行改编创作,改编后的《中国孤儿》在巴黎上演后引起轰动,还被译成多种语言在西方传播,这表明中国传统文化中的元素进入了伏尔泰的视野,并被他运用到创作中,进而在西方社会产生影响,故选C项;虽然伏尔泰将主题转化为儒家文化与野蛮文化的冲突,但仅从这一点不能断定他推崇儒家伦理价值观,故排除A项;材料未提及西方文化特色丧失的相关内容,故排除B项;材料强调的是中国传统文化对伏尔泰创作以及启蒙运动相关方面的影响,而不是民族之间文化的矛盾性,故排除D项。

7.A【解析】从广告内容来看,图中这位夫人“一切物件,喜用国货”,甚至为尚未出世的孩子也预备国产布料做衣服。在当时的时代背景下,使用国货不仅仅是一种消费选择,更体现了民众对国家产业的支持,反映出一种朴素的爱国情感,故选A项;材料中并未提及西方服饰元素与中国服饰元素融合的相关内容,无法体现中西合璧,故排除B项;虽然1932年处于抗战时期,但广告中并没有宣扬抗日救亡的明确信息,故排除C项;该广告主要强调的是民众对国货的态度所反映出的文化内涵,并非直接体现服饰文化对工业振兴的助力,故排除D项。

8.B【解析】进入21世纪,中国承办世界遗产大会,积极参与设置议题、提出政策主张等工作,展现了中国在世界文化遗产保护领域的积极作为。同时,构建起四级非物质文化遗产名录体系且认定项目众多,体现出中国在国内文化遗产保护上的全面努力与显著成果,这一系列行动表明中国不仅致力于自身文化遗产的保护与传承,还积极投身于全球文化遗产保护事业,承担起文化大国在促进世界文化繁荣与发展方面应尽的责任,故选B项;A、C、D三项均与材料主旨不符,故排除A、C、D三项。

9.C【解析】材料表明,对于犯有同等罪行的第一等级之人,根据受害者的等级不同,量刑存在巨大的差异,这说明《汉谟拉比法典》具有明显的阶级特性,故选C项;这些规定并未涉及契约或契约精神,故排除A项;“以眼还眼,以牙还牙”并不能体现人道色彩,故排除B项;《汉谟拉比法典》是较为完整的成文法典,尽管带有一定习惯法的色彩,但并不是对习惯法的简单汇编,故排除D项。

10.B【解析】据材料信息可知,三位学者分别从文化、法律和政治结构等层面揭示了封君封臣制度的特点,故选B项;A、C、D三项表述都不是三位学者观点的共同点,故排除A、C、D三项。

11.B【解析】根据材料并结合所学知识可知,基辅罗斯大公弗拉基米尔要求全国民众接受东正教神父的洗礼并将东正教奉为国教,之后又设立东正教大主教区,这一系列举措表明东正教在基辅罗斯的地位得到确立和巩固,东正教成为专制君主统治的工具,这对国家的整合和稳定起到重要作用,故选B项;东正教传播的原因是复杂多样的,仅凭材料不能得出东正教在欧洲广泛传播源于政治改革的结论,故排除A项;仅从材料中“罗斯受洗”以及设立东正教大主教区等信息,无法判断出基辅罗斯是政教合一的中央集权国家,故排除C项;材料只表明基辅罗斯的东正教大主教区接受君士坦丁堡主教区的管辖,不能就此断定君士坦丁堡成为欧洲的宗教文化中心,故排除D项。

12.D【解析】据材料可知,拉丁美洲白人知识分子马努埃尔瓜尔认为各省区居民一律平等,白人、印第安人和混血人应该和睦相处,这些言论可用来说明当时拉丁美洲族群认同意识得到了加强,故选D项;材料中的言论强调不同种族应该平等,未体现白人文化优势地位突出,故排除A项;材料未涉及文化遗产,故排除B项;材料所述言论强调平等,并不能表明当时平等思想得到了实践,故排除C.项。

13.A【解析】英国历史小说家司各特在传记里提道,“如今每个人都是士兵”,“当国家召唤时,人们必须服从”,当兵“不是出于必须,而是出于爱国”,当听说国王想单枪匹马与拿破仑死战时,人们的反应是“多么勇敢的国王”,这些信息折射出英国民众在面对拿破仑战争时的责任感及民族身份的认同,故选A项;当时英国未被拿破仑帝国征服,英国不是被征服者,故排除B项;材料未体现拿破仑战争在传播法国革命思想方面的作用,故排除C项;当时英国已确立君主立宪制,国王逐渐处于统而不治的地位,D项说法与史实不符,故排除D项。

14.D【解析】二战后,印度和巴基斯坦在独立过程中接受英国“总督”的分治方案,虽然加拿大获得独立地位,但其“宪法”仍需英国女王签署才能生效,还有五个大洋洲国家国旗左上角绘有英国“米字旗”,这些现象表明英国的政治、文化元素依然以各种形式存在,充分体现了英国殖民文化在这些地区的深厚影响,故选D项,材料中未涉及英裔移民扩散方式的相关内容,故排除A项;材料主要体现的是英国殖民文化的遗留,而不是英国国际地位下降,故排除B项;民族解放运动曲折通常体现在争取独立过程中的艰难斗争等方面,C项与材料主旨不符,故排除C项。

15.C【解析】“罗马帝国边墙”作为跨国世界遗产,涉及英国、德国、荷兰、奥地利、斯洛伐克等5个国家,形成跨国世界遗产群,这表明此类世界遗产的保护工作跨越了国界,不是单个国家能够独立完成的,其保护需要多国合作与交流,故选C项;材料中并未体现各国对世界遗产保护重视程度不同的相关信息,故排除A项;世界遗产保护是全球共同的责任,不能判定欧洲国家责任最重,故排除B项;D项中的“确保”说法过于绝对,故排除D项。

16.(1)发展变化:西周通过完备的宗法礼制体系,明确不同阶层的权利与义务,“礼不下庶人”,将贵族与平民区分开来,以强化贵族政治统治。春秋战国时期,诸侯利用礼乐制度来彰显自身地位,被用作获取权力合法性的工具,导致了社会秩序的崩坏。汉代,礼乐制度增加了民间风俗以调整统治策略的功能,契合了大一统局面下的政治诉求。(6分)

(2)关系:二者相互促进。汉代对周礼的重塑适应了当时社会发展的需求;同时,社会发展也为周礼的重塑提供了条件。(2分)

理由:汉初,长期战乱致使社会秩序较为混乱,统治者迫切需要重构稳定的统治秩序。汉高祖命叔孙通制定礼仪,明确君臣之位,极大地彰显了皇帝的权威,满足了稳固专制统治秩序的需要。随着人口规模的扩大以及疆域的不断拓展,原有的礼乐制度难以满足统治需求。汉武帝设立乐府,推行“采诗夜诵”制度,通过收集秦、楚等地的民谣了解民间风俗,并将其融入礼乐之中,运用传统资源构建起契合专制统治需求的礼乐体系,这不仅促进了不同地域文化的交融,而且有利于维护社会秩序的稳定。(4分)从社会发展条件来看,汉代经济逐步恢复并走向繁荣,政治上实现了大一统的局面,为重塑周礼提供了坚实的物质基础与政治保障。(2分)

17.差异:巴比伦文明主要依靠楔形文字记录各类信息来传承文化成果,但随着外族入侵,大量记录文化成果的载体被破坏,传承出现严重断层;古代中国文明通过汉字体系的持续演变来传承文化,文字载体形式多样,从甲骨、青铜器到纸张等,同时思想流派以经典著作、师徒授受等方式传承,传承体系更为多元且稳固。(4分)巴比伦文明早期凭借商业活动、文化交流在两河流域及周边一定范围传播,后因衰落影响力范围急剧缩小;古代中国文明在早期以中原地区为核心,随着国家形成发展、民族交融以及对外交流,传播范围不断扩大,辐射至东亚、东南亚等周边地区,形成汉字文化圈。(4分)

两河流域相对开放的环境使古代巴比伦易受外部冲击,文明传承缺乏一定稳定性;巴比伦文明的发展依赖单一核心区域,一旦核心受创,传播动力不足。中国地域辽阔,而且有天然的安全屏障,随着古代中国统一多民族国家的形成与不断发展,中国文明传播的向心力与凝聚力也呈现增强;同时,古代中国积极开展对外交流,如丝绸之路等,为文明的传承与发展创造了条件。(4分)(其他答案言之有理亦可)

18. 中国走向全世界·经贸文化架心桥

21世纪以来,中国积极且深度融入经济全球化浪潮。随着中国经济竞争力的不断提升,世界各国对中国商品的需求愈发强劲。美国、英国、德国、澳大利亚以及巴西等五大跨境电商市场对中国商品需求旺盛。全球电子商务庞大贸易网络的形成,为各国消费者提供了多样商品选择,也为中外文化的交流创造了便利条件。在文化领域,中国诸多文学作品与学术成果走向国际,传播了思想文化。动漫、影视等产业借助现代高新技术迅猛发展,赢得了全球关注。传统陶瓷、丝绸等手工艺品,凭借独特工艺与深厚文化内涵,在国际贸易中成为中国文化标志性符号,彰显了中国传统工艺的历史底蕴与文化价值。

经贸与文化交流协同推进,中国与世界各国的相互认知不断加深。在国际舞台上,中国成为经济与文化等多元输出的重要力量,国家形象更加丰富立体,持续性地为世界经济增长与文化多样性发展贡献中国价值。(13分,背景2分,论证部分8分,总结2分,表述成文1分,其他答案言之成理亦可)

19.观点评析:学者提出近代人口转移存在“暴力与契约”的双重剥削模式:对非洲黑奴采取暴力手段,对亚洲劳工采用契约束缚。这一论述揭示了殖民剥削的差异化策略。(2分)

史实论证:黑奴贸易的暴力机制:18世纪英国通过“三角贸易”,在西非海岸建立堡垒,采取暴力手段劫掠人口。契约劳工的制度性剥削:19世纪英国东印度公司招募大量印度劳工,并以合同形式进行控制。(4分)

辩证评价观点:

观点合理性:美洲种植园依赖劳动力密集型经济,暴力强制使劳动效率更为高效;东南亚热带作物开发需灵活用工,契约制度可以降低管理成本。交通条件的改善使长距离人口转移成为可能,同时加剧了劳动力竞争。(4分)

观点局限性:未充分解释工业革命后全球劳动力市场转型:欧洲自由移民与亚非劳工并存,反映资本对不同地区和不同技能劳动力的差异化需求。忽视国际废奴运动的制约:1807年英国废除奴隶贸易后,列强逐渐转向自由契约劳工制度。(4分)

结论:材料通过“暴力一契约”双重面相揭示了近代人口转移的殖民本质,但需置于资本主义全球扩张的框架下综合考量:工业革命重塑了劳动力市场,技术革新加速了移民流动,而反殖民斗争最终推动了殖民国家用工制度的变革。(2分)(其他答案言之成理亦可)

同课章节目录