云南省保山市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省保山市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 150.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 10:43:53 | ||

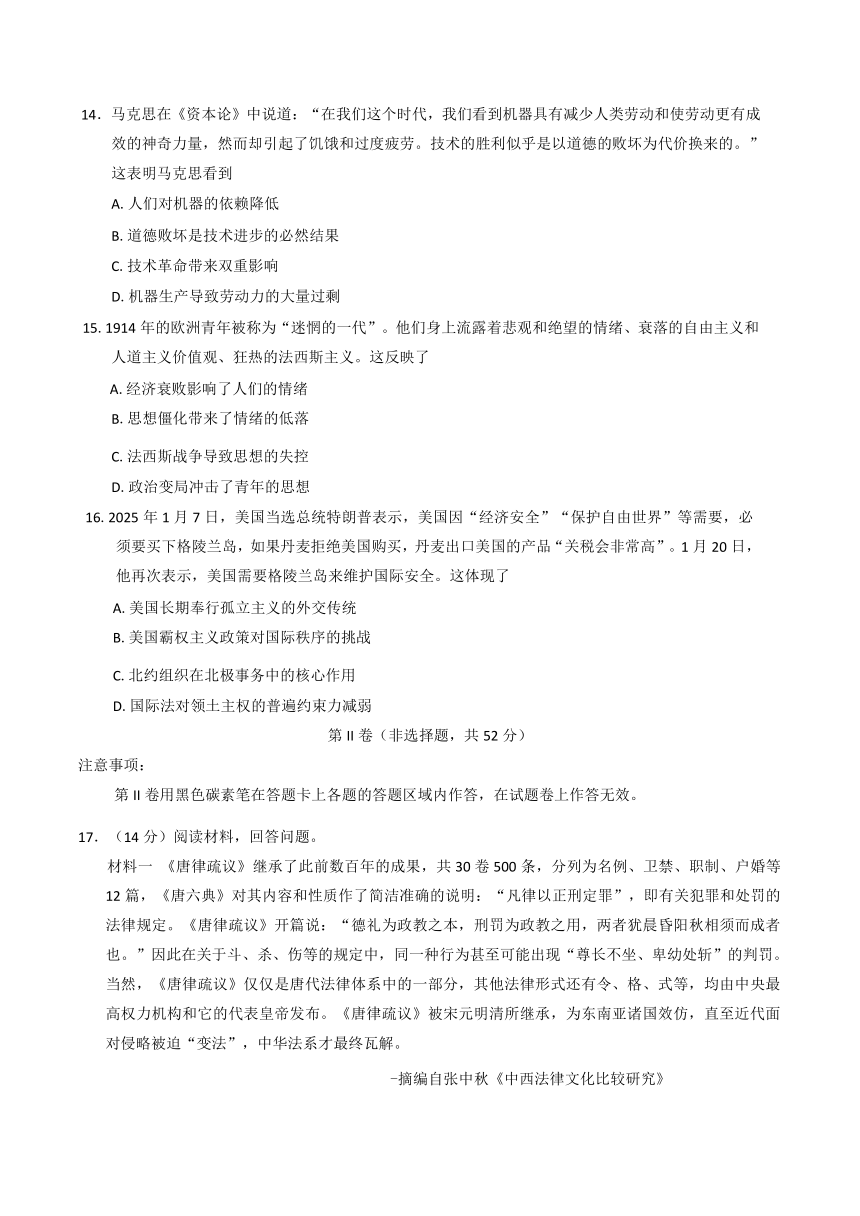

图片预览

文档简介

【考试时间:2025年4月25日10:45~12:00】

保山市2024~2025学年春季学期期中质量监测

高二历史 试题卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第4页,第II卷第5页至第8页。考试结束后,请将答题卡交回。满分100分,考试用时75分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、学校、班级、考场号、座位号、准考证号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.陕西姜寨聚落遗址是仰韶文化的重要代表,遗址中房屋布局呈现出以大房屋为中心,众多小房屋环绕的格局。大房屋面积较大,可容纳多人,且屋内有大型火塘。以下对姜寨聚落遗址的解读最合理的是

图1

A.阶级分化日益明显

B.父系氏族社会出现

C.属较平等的氏族社会

D.部落联盟的初步形成

2.荀子提出“足国之道:节用裕民,而善臧其余。节用以礼,裕民以政”。这一主张

A.与墨家“节用”主张一致 B.体现礼治与法治相结合

C.适应富国强兵的时代需求 D.推动了商品经济的发展

3.秦汉时期,朝廷要求地方郡国定期将辖区的户口、垦田、钱谷出入、盗贼多少等情况编为计簿,上报中央以考核官吏政绩,称为“上计制”。这一制度

A.便于选拔德才兼备的治国人才

B.促进了地方行政效率提升

C.完善地方基层自治和户籍管理

D.保障了各郡赋役足额征收

4.北宋成都十六户富商发行交子,“同用一色纸印造,印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号”。这些做法的主要目的是

A.提高交子美观度

B.便于交子大规模发行

C.保障交子的信用

D.增加交子的文化内涵

5.据《明实录》记载,乌斯藏都司派番僧来朝,贡佛像、刀剑、铁甲。番僧入贡,人赐钞六十锭、彩锻三表里、靴袜各一双。此后,番僧进贡频率增加。据此可知,明代

A.中央与地方经济贸易频繁

B.民族平等的意识有所增强

C.基层治理消弭了民族矛盾

D.注重维护边疆地区的稳定

6.1898年上海由名不见经传的小镇发展成为拥有50多万人口的国际化都市,市内外国侨民和中国居民相混而居、租界和华界泾渭分明。这说明上海

A.经济快速发展与社会结构复杂

B.政治局面稳定与社会关系融洽

C.文化多元繁荣与政治地位突出

D.对外贸易发展与国家政策支持

7.1938年,国民政府资源委员会组织沿海工矿企业大规模内迁时,提出“将重要设备拆运西迁,无法迁移者就地炸毁”。此举对日军侵略最直接的打击体现在

A.延缓了日军“以战养战”战略的实施

B.保障了西南大后方军事工业的完整性

C.迫使日军放弃进攻武汉的作战计划

D.为持久抗战储备了关键的工业力量

8.人口流动是历史研究的重要内容。1948年以前,徐州人口达30余万,1948年11月至1949年1月徐州人口急剧下降。影响该时期徐州人口变化的主要因素是

A.渡江战役 B.淮海战役

C.徐州会战 D.武汉会战

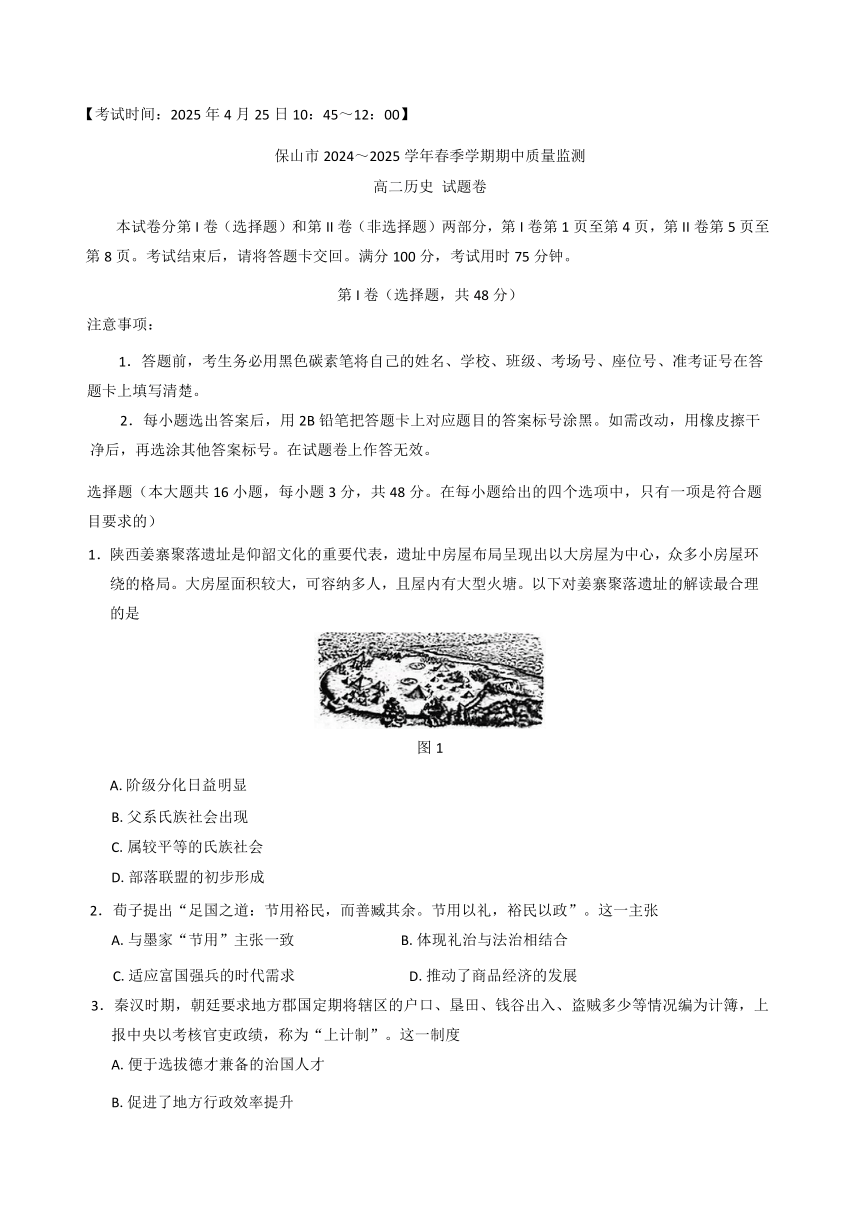

9.下表为云南省统计数据。据此可知,这一时期

工业总产值(亿元) 重工业占比 轻工业占比 工业从业人员(万人)

1952年底 1.5 30% 70% 10

1957年底 4 40% 60% 20

A.国民经济结构合理

B.城市基础设施建设进程加快

C.三大改造成效突出

D.过渡时期总路线的效果明显

10.1988年,美国经济学家弗里德曼的《自由选择》中文版出版,书中主张减少政府干预、发挥市场作用,在中国引发热烈讨论。这一现象的背景是

A.现代企业制度的基本建立

B.城市经济体制改革走向深化

C.全方位对外开放格局形成

D.社会主义市场经济体制确立

11.古代两河流域的《汉谟拉比法典》第23条规定:“若强盗未被捕获,被劫者应于神前发誓指明其所失之物,则城邦与长官应赔偿其损失。”第53条规定:“若自由民怠于加固其堤坝致洪水冲毁邻人之田,则自由民需以谷物赔偿邻人损失。”这体现了

A.法典注重维护社会生产秩序

B.古代西亚法律体系走向完善

C.原始互助观念的集体责任制原则

D.法律注重维护奴隶主阶级的利益

12.希罗多德在《历史》第一卷开头语中说:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果,他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘······特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”据此可知,希罗多德认为

A.记录和解释是历史撰写的重要宗旨

B.一手史料是书写历史的重要依据

C.保存人类功业是写历史的主要目的

D.记载是历史传承的最有效的方式

13.罗马帝国有“条条大路通罗马”的盛况,秦朝修筑驰道、直道、五尺道,构筑了以咸阳为中心的道路网,印加人修建了完善的道路系统。这说明

A.文明互鉴的重要性

B.亚欧文明的先进性

C.政治制度的联系性

D.国家治理的相似性

14.马克思在《资本论》中说道:“在我们这个时代,我们看到机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量,然而却引起了饥饿和过度疲劳。技术的胜利似乎是以道德的败坏为代价换来的。”这表明马克思看到

A.人们对机器的依赖降低

B.道德败坏是技术进步的必然结果

C.技术革命带来双重影响

D.机器生产导致劳动力的大量过剩

15.1914年的欧洲青年被称为“迷惘的一代”。他们身上流露着悲观和绝望的情绪、衰落的自由主义和人道主义价值观、狂热的法西斯主义。这反映了

A.经济衰败影响了人们的情绪

B.思想僵化带来了情绪的低落

C.法西斯战争导致思想的失控

D.政治变局冲击了青年的思想

16.2025年1月7日,美国当选总统特朗普表示,美国因“经济安全”“保护自由世界”等需要,必须要买下格陵兰岛,如果丹麦拒绝美国购买,丹麦出口美国的产品“关税会非常高”。1月20日,他再次表示,美国需要格陵兰岛来维护国际安全。这体现了

A.美国长期奉行孤立主义的外交传统

B.美国霸权主义政策对国际秩序的挑战

C.北约组织在北极事务中的核心作用

D.国际法对领土主权的普遍约束力减弱

第II卷(非选择题,共52分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

17.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 《唐律疏议》继承了此前数百年的成果,共30卷500条,分列为名例、卫禁、职制、户婚等12篇,《唐六典》对其内容和性质作了简洁准确的说明:“凡律以正刑定罪”,即有关犯罪和处罚的法律规定。《唐律疏议》开篇说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹晨昏阳秋相须而成者也。”因此在关于斗、杀、伤等的规定中,同一种行为甚至可能出现“尊长不坐、卑幼处斩”的判罚。当然,《唐律疏议》仅仅是唐代法律体系中的一部分,其他法律形式还有令、格、式等,均由中央最高权力机构和它的代表皇帝发布。《唐律疏议》被宋元明清所继承,为东南亚诸国效仿,直至近代面对侵略被迫“变法”,中华法系才最终瓦解。

-摘编自张中秋《中西法律文化比较研究》

材料二 宋《吕氏乡约》载:“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。”至明初,朱元璋颁《圣谕六言》:“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。”清代雍正帝《圣谕广训》则要求:“每月朔望,地方官聚集士民,逐条宣讲,务令家喻户晓。”

-摘自《吕氏乡约》《明实录》《清实录》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代法律的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋至清基层教化方式的变化及历史背景。(8分)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 中医诞生于原始社会,春秋战国时期中医理论已基本形成。中医具有完整的理论体系,以阴阳五行作为理论基础,结合“天人合一”“天人相应”的整体观及辨证论治,使用中药、针灸、推拿、按摩、拔罐、气功、食疗、手术等多种治疗手段,使人体达到阴阳调和而康复。扁鹊确立“望闻问切”四诊合参的方法,《黄帝内经》形成了中医药理论体系框架。东汉末年,华佗以精通外科手术和麻醉名闻天下,还创立了健身体操“五禽戏”。唐代孙思邈总结前人的理论并总结经验,收集形成《千金方》,被人尊为“药王”。唐朝成为东亚医药的中心。宋朝有记载的名医多达数十位,宋慈的《洗冤集录》是世界上最早的法医学著作,民族医学奋起为中国传统医学注入了新活力。明朝时中国早于西方发明了预防天花的种痘技术,李时珍的《本草纲目》在世界上首次对药用植物进行了科学分类。清朝时中医已形成了一个系统的辨证体系。

-摘编自李经纬《中国医学通史》

材料二 中世纪时期,受基督教文化的影响,占星术、妖术、祈祷、咒言成为中世纪治病的方法。到十九世纪,欧洲医学不断取得进步,当医生施割治手术时,将一切器具加以消毒,即可防止微菌侵入。肠热症原于不洁之水与牛乳,肺病传自患病者干燥涎唾,黄疟与疟疾之芽胞传自蚊虫,······凡此种种足以告诉我们预防方法可以减少疾病流传。而且除预防方法以外,救治方法常有发明。巴士特发明动物曾受恐水病毒水注射者即可免恐水病发生。欧洲科学家还认识到驱除人类疾病免除人类苦痛有二必要前提。第一,国家与富人急宜慷慨捐资以维持无数科学研究。第二,凡各级学校均宜多加注意于自然科学及其应用。

-摘编自何炳松《欧洲大历史》

(1)根据材料一、二,比较中国古代医学与欧洲近代医学的差异。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中西医发展的认识。(6分)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 “就一系列突然降临西班牙美洲的事件而言,没有什么是不可避免的。欧洲启蒙运动也好,美国革命也罢,其中任一项都无法独立激发西班牙美洲反抗。若不是拿破仑干预,可能直到19世纪,这片殖民地依然属于西班牙,就像古巴那样。”

-摘编自美托马斯·E·斯基德莫尔《现代拉丁美洲》

材料二 “独立革命以后,拉美的大量土地仍掌握在极少数大地主手中,形成大地产制······大种植园发展单一作物制,生产与销售受外国控制,阻碍民族资本主义发展。政治上的“考迪罗”体制与外国势力的渗透,使拉美陷入新的依附性困境。”

-摘编自齐世荣主编《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪初拉丁美洲爆发独立运动的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析拉丁美洲国家独立后未能实现真正独立自主的阻碍因素。(6分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

图2

电影《长津湖》以1950年朝鲜战场长津湖战役为背景,讲述中国人民志愿军第9兵团在极端严寒环境下,以钢铁意志和血肉之躯对抗装备精良的美军王牌部队,用热血与生命捍卫家国尊严的壮烈故事。自2021年上映以来,作为一部以抗美援朝战争中的长津湖战役为背景的史诗战争片,不仅在中国国内引发观影热潮和广泛讨论,更因其承载的历史记忆、民族精神和时代价值观而具有深刻的社会意义。

根据材料并结合所学知识,围绕“民族精神”这一主题,自拟论题,并结合中国史知识进行说明。(要求:论题明确,史实准确,表述清晰)(12分)

保山市2024~2025学年春季学期期中质量监测

高二历史参考答案

第I卷(选择题,共48分)

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C C B C D A A B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D B A A D C D B

【解析】

1.仰韶文化处于母系氏族社会繁荣阶段。材料中姜寨聚落遗址房屋以大房屋为中心,大房屋可容纳多人且有大型火塘,很可能是氏族成员公共活动场所,反映了尚未产生贫富分化的母系氏族公社状况,故C项正确;A、B项描述的阶级分化日益明显、父系氏族社会出现属于新石器时代晚期,不符合姜寨母系氏族平等的社会特点;D项部落联盟形成于原始社会末期,与仰韶文化时期不符。

2.荀子作为儒家代表人物,材料中的思想在秉持儒家礼义等传统观念基础上,提出在经济治理上节用裕民。战国时期各国纷争,富国强兵是时代需求,该思想既符合儒家仁政等理念,又能助力国家积累财富、强大国力,故选C项;荀子是儒家思想的代表人物,虽“节用”与墨家有相似处,但材料中“节用以礼”还体现出鲜明的儒家等级观念,A项错误,节用以礼”体现礼治,“裕民以政”体现德政而非法治,B项错误;材料未涉及对商品经济发展的影响,D项错误。

3.上计制的核心是通过定期汇报地方政务数据,使中央掌握地方治理实况并考核官员,通过这一考核决定官员的任免升迁,从而促进地方官提高社会治理效能,故选B项;选项A混淆了察举制的职能;C项地方基层自治属于县下乡里的自治,不符合题意;D项表述过于绝对。

4.富商通过统一纸张、印文、押字和隐密题号等措施,是为了防止伪造,保障交子的信用,C项正确;由材料可知这一时期发行交子属于少量商户自发行为,难以实现大规模发行,故B项错误。

5.材料信息表明,明代时期朝廷对番僧入贡实行“薄来厚往”的经济赏赐,“番僧进贡频率增加”,以此加强与少数民族地区联系,有利于维护边疆稳定,故选D;材料并非中央与地方的经济贸易,排除A;材料主旨并非体现民族平等意识增强,且封建社会未能实现民族平等,排除B“消弭”太绝对,排除C。

6.分析材料可见1898年前后上海的快速发展和成为国际化大都市后复杂的社会,故选A项。

7.日军占领沿海后企图掠夺中国工业资源(如钢铁厂、机械厂)支持侵略战争,工矿内迁并破坏剩余设备直接削弱其“以战养战”能力,A项正确;B项“完整性”不成立(大量设备损毁)C项武汉会战仍按计划进行;D项为长远意义,与题干强调“对日军直接打击”不符。

8.影响该时期徐州人口流动的主要因素是淮海战役,故选B;A、C、D时间不对应,故排除。

9.1953年中国共产党提出过渡时期总路线,实施“一五”计划和三大改造,有力推动了建国初期经济社会的发展,材料反映了云南“一五”计划的建设成就,故选D“一五”计划时,我国经济结构不合理,排除A;未体现城市基础设施建设,排除B;材料不体现三大改造,排除C。

10.1984年十二届三中全会后,改革重点转向城市,1988年正值城市改革深化阶段。减少政府干预、发挥市场作用的讨论契合当时改革需求,符合背景;故选B;现代企业制度的基本建立,这一目标提出于1993年中共十四届三中全会,晚于1988年,排除A项;中国对外开放逐步推进,全方位格局的形成在20世纪90年代后(如浦东开发、加入世贸),1988年尚未完成,C项排除;社会主义市场经济体制在1992年中共十四大才正式提出,时间不符,D项排除。

11.题干中的条款强调对财产损失的赔偿,如第23条要求城邦与长官承担未捕获强盗时的赔偿责任,第53条通过赔偿机制规范农业生产责任。这些规定旨在通过明确责任和赔偿,减少社会纠纷,保障生产活动的稳定运行。选项A“维护社会生产秩序”最直接体现法典对经济活动的规范意图,故选A项;选项B则过度引申,题干未体现法律体系的“完善性”;选项C与材料部分相关,但未全面概括条款的核心目的;材料未体现维护奴隶主阶级利益,故D项错误。

12.希罗多德提到“保存人类的功业”,这体现了记录的作用,“把他们发生纷争的原因给记载下来”则涉及对历史事件原因的解释,说明记录和解释是历史撰写的重要宗旨,A选项符合题意;材料中并未提及一手史料相关内容,属于无中生有,B选项错误;虽然希罗多德提到保存人类功业,但“主要目的”表述过于绝对,从材料看,解释纷争原因同样重要,C 选项错误;“最有效方式”说法过于绝对,材料没有将记载与其他历史传承方式进行比较,无法得出这一结论,D选项错误。

13.材料显示的是新航路开辟之前的世界,该时期新大陆尚未发现,印加人所在的美洲大陆尚未与世界建立联系,故排除A;材料未体现出罗马、秦朝比印加人先进,故排除B;材料未体现出政治制度,故排除C;从材料信息可看出罗马、秦朝、印加人虽未建立联系,却采用相似的治理手段,故选D。

14.材料是马克思对工业革命的客观评价,故选C项;材料体现机器广泛使用,人们对机器依赖程度应为提高,A项错误;B项表述过于绝对;机器生产虽会使部分工人失业,但不能说导致劳动力大量过剩,D项不准确。

15.1914年一战爆发,这场战争使欧洲社会发生巨大政治变局,原有的自由主义和人道主义价值观在残酷战争面前受到冲击,青年们对未来感到迷茫,从而产生悲观、绝望情绪,同时法西斯主义也在这种混乱的社会环境中开始滋生,所以政治变局冲击了青年的思想,D项正确;当时欧洲经济并非处于衰败状态,一战前欧洲经济仍在发展,只是战争打破了原有的秩序,所以A项错误;材料中“迷惘的一代”呈现出多种复杂思想状态,并非思想僵化导致情绪低落,B项错误;1914年法西斯主义在欧洲青年中只是初现狂热倾向,并非法西斯战争爆发,C项时间不符,错误。

16.题目中特朗普通过各种手段威胁他国领土主权的行为,直接体现了霸权主义政策的特点,即凭借国家实力强行改变国际规则或领土现状,选项B正确;选项A孤立主义(孤立主义指的是美国历史上避免介入国际事务,专注于本土发展的政策)与材料中主动扩张势力范围的行为矛盾;材料未体现北约立场,选项C错误;选项D无法从材料中得出国际法约束力减弱的结论。

第II卷(非选择题,共52分)

17.(14分)

(1)(6分)特点:继承前代优秀成果,体系完备,内容详尽;德礼与刑法相结合;注重维护封建伦理秩序(律令儒家化);中华法系典范,影响深远。(2每点任答三点得6分)

(2)(8分)变化:从民间自发到官方主导;从道德互助到强调等级服从;从劝导性演变为法律强制。(每点2分,任答两点得4分)

背景:专制皇权的加强;儒家正统思想地位进一步巩固;维护社会稳定和封建统治秩序的需要。(每点2分,任答两点得4分)

18.(14分)

(1)(8分)异:中国古代医学起源早,不断传承发展,欧洲近代医学十九世纪取得显著进步;中国古代医学以阴阳五行为理论基础,欧洲近代医学以自然科学为理论基础;中国古代医学治疗手段丰富,欧洲近代医学治疗手段主要以手术和药物为主;中国古代医学注重经验总结,欧洲近代医学注重实验;中国古代医学人才以传承医学著作为主,欧洲近代医学人才以学校培养为主。(每点2分,任答四个方面得8分)

(2)(6分)认识:中西医都在人类医学史上发挥重要作用;中西医在不同时代背景下发展呈现不同特点;中西医应相互学习借鉴,促进医学的共同发展与进步;中西医要注重医疗文化的传承,加强技术创新,更好地服务人类健康。(每点2分,任答三点得6分)

19.(12分)

(1)6分)原因:思想启蒙推动;北美独立示范;外部势力干预;民族意识觉醒。(每点2分,任答三点得6分)

(2)(6分)因素:经济依附性强,严重依赖外国资本和市场;政治体制缺陷,军事独裁体制盛行;外国干涉加剧,美国通过“门罗主义”“大棒政策”等加强对拉美经济和政治控制;传统殖民统治带来社会结构固化,种族歧视与阶级矛盾难以解决。(每点2分,任答三点得6分)

20.(12分)示例:

论题:民族精神是中华文明绵延五千年的精神密码(2分)

论述:中华民族精神的传承性在历史长河中清晰可见。秦代修筑万里长城时,30万军民以血肉之躯对抗匈奴铁骑与严酷环境,创造了世界军事工程史上的奇迹。这种集体抗争精神在汉唐时期进一步升华,张骞持汉节十三载凿空西域,玄奘西行五万里求取真经,展现出开拓进取的民族品格。在近代抗日战争中,八路军“狼牙山五壮士”纵身跳崖的壮举,与长津湖“冰雕连”战士坚守阵地的场景形成跨越时空的精神共振。从蒙恬北击匈奴到志愿军跨过鸭绿江,从霍去病“匈奴未灭,何以家为”到杨根思“人在阵地在”的誓言,中华民族始终以集体主义对抗强敌,用牺牲精神捍卫文明。(8分)

综上所述,民族精神始终是中华文明存续发展的核心动力,既凝聚着历史记忆,更昭示着民族复兴方向。(2分)

保山市2024~2025学年春季学期期中质量监测

高二历史 试题卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第4页,第II卷第5页至第8页。考试结束后,请将答题卡交回。满分100分,考试用时75分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、学校、班级、考场号、座位号、准考证号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.陕西姜寨聚落遗址是仰韶文化的重要代表,遗址中房屋布局呈现出以大房屋为中心,众多小房屋环绕的格局。大房屋面积较大,可容纳多人,且屋内有大型火塘。以下对姜寨聚落遗址的解读最合理的是

图1

A.阶级分化日益明显

B.父系氏族社会出现

C.属较平等的氏族社会

D.部落联盟的初步形成

2.荀子提出“足国之道:节用裕民,而善臧其余。节用以礼,裕民以政”。这一主张

A.与墨家“节用”主张一致 B.体现礼治与法治相结合

C.适应富国强兵的时代需求 D.推动了商品经济的发展

3.秦汉时期,朝廷要求地方郡国定期将辖区的户口、垦田、钱谷出入、盗贼多少等情况编为计簿,上报中央以考核官吏政绩,称为“上计制”。这一制度

A.便于选拔德才兼备的治国人才

B.促进了地方行政效率提升

C.完善地方基层自治和户籍管理

D.保障了各郡赋役足额征收

4.北宋成都十六户富商发行交子,“同用一色纸印造,印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号”。这些做法的主要目的是

A.提高交子美观度

B.便于交子大规模发行

C.保障交子的信用

D.增加交子的文化内涵

5.据《明实录》记载,乌斯藏都司派番僧来朝,贡佛像、刀剑、铁甲。番僧入贡,人赐钞六十锭、彩锻三表里、靴袜各一双。此后,番僧进贡频率增加。据此可知,明代

A.中央与地方经济贸易频繁

B.民族平等的意识有所增强

C.基层治理消弭了民族矛盾

D.注重维护边疆地区的稳定

6.1898年上海由名不见经传的小镇发展成为拥有50多万人口的国际化都市,市内外国侨民和中国居民相混而居、租界和华界泾渭分明。这说明上海

A.经济快速发展与社会结构复杂

B.政治局面稳定与社会关系融洽

C.文化多元繁荣与政治地位突出

D.对外贸易发展与国家政策支持

7.1938年,国民政府资源委员会组织沿海工矿企业大规模内迁时,提出“将重要设备拆运西迁,无法迁移者就地炸毁”。此举对日军侵略最直接的打击体现在

A.延缓了日军“以战养战”战略的实施

B.保障了西南大后方军事工业的完整性

C.迫使日军放弃进攻武汉的作战计划

D.为持久抗战储备了关键的工业力量

8.人口流动是历史研究的重要内容。1948年以前,徐州人口达30余万,1948年11月至1949年1月徐州人口急剧下降。影响该时期徐州人口变化的主要因素是

A.渡江战役 B.淮海战役

C.徐州会战 D.武汉会战

9.下表为云南省统计数据。据此可知,这一时期

工业总产值(亿元) 重工业占比 轻工业占比 工业从业人员(万人)

1952年底 1.5 30% 70% 10

1957年底 4 40% 60% 20

A.国民经济结构合理

B.城市基础设施建设进程加快

C.三大改造成效突出

D.过渡时期总路线的效果明显

10.1988年,美国经济学家弗里德曼的《自由选择》中文版出版,书中主张减少政府干预、发挥市场作用,在中国引发热烈讨论。这一现象的背景是

A.现代企业制度的基本建立

B.城市经济体制改革走向深化

C.全方位对外开放格局形成

D.社会主义市场经济体制确立

11.古代两河流域的《汉谟拉比法典》第23条规定:“若强盗未被捕获,被劫者应于神前发誓指明其所失之物,则城邦与长官应赔偿其损失。”第53条规定:“若自由民怠于加固其堤坝致洪水冲毁邻人之田,则自由民需以谷物赔偿邻人损失。”这体现了

A.法典注重维护社会生产秩序

B.古代西亚法律体系走向完善

C.原始互助观念的集体责任制原则

D.法律注重维护奴隶主阶级的利益

12.希罗多德在《历史》第一卷开头语中说:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果,他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘······特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”据此可知,希罗多德认为

A.记录和解释是历史撰写的重要宗旨

B.一手史料是书写历史的重要依据

C.保存人类功业是写历史的主要目的

D.记载是历史传承的最有效的方式

13.罗马帝国有“条条大路通罗马”的盛况,秦朝修筑驰道、直道、五尺道,构筑了以咸阳为中心的道路网,印加人修建了完善的道路系统。这说明

A.文明互鉴的重要性

B.亚欧文明的先进性

C.政治制度的联系性

D.国家治理的相似性

14.马克思在《资本论》中说道:“在我们这个时代,我们看到机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量,然而却引起了饥饿和过度疲劳。技术的胜利似乎是以道德的败坏为代价换来的。”这表明马克思看到

A.人们对机器的依赖降低

B.道德败坏是技术进步的必然结果

C.技术革命带来双重影响

D.机器生产导致劳动力的大量过剩

15.1914年的欧洲青年被称为“迷惘的一代”。他们身上流露着悲观和绝望的情绪、衰落的自由主义和人道主义价值观、狂热的法西斯主义。这反映了

A.经济衰败影响了人们的情绪

B.思想僵化带来了情绪的低落

C.法西斯战争导致思想的失控

D.政治变局冲击了青年的思想

16.2025年1月7日,美国当选总统特朗普表示,美国因“经济安全”“保护自由世界”等需要,必须要买下格陵兰岛,如果丹麦拒绝美国购买,丹麦出口美国的产品“关税会非常高”。1月20日,他再次表示,美国需要格陵兰岛来维护国际安全。这体现了

A.美国长期奉行孤立主义的外交传统

B.美国霸权主义政策对国际秩序的挑战

C.北约组织在北极事务中的核心作用

D.国际法对领土主权的普遍约束力减弱

第II卷(非选择题,共52分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

17.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 《唐律疏议》继承了此前数百年的成果,共30卷500条,分列为名例、卫禁、职制、户婚等12篇,《唐六典》对其内容和性质作了简洁准确的说明:“凡律以正刑定罪”,即有关犯罪和处罚的法律规定。《唐律疏议》开篇说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹晨昏阳秋相须而成者也。”因此在关于斗、杀、伤等的规定中,同一种行为甚至可能出现“尊长不坐、卑幼处斩”的判罚。当然,《唐律疏议》仅仅是唐代法律体系中的一部分,其他法律形式还有令、格、式等,均由中央最高权力机构和它的代表皇帝发布。《唐律疏议》被宋元明清所继承,为东南亚诸国效仿,直至近代面对侵略被迫“变法”,中华法系才最终瓦解。

-摘编自张中秋《中西法律文化比较研究》

材料二 宋《吕氏乡约》载:“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。”至明初,朱元璋颁《圣谕六言》:“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。”清代雍正帝《圣谕广训》则要求:“每月朔望,地方官聚集士民,逐条宣讲,务令家喻户晓。”

-摘自《吕氏乡约》《明实录》《清实录》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代法律的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋至清基层教化方式的变化及历史背景。(8分)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 中医诞生于原始社会,春秋战国时期中医理论已基本形成。中医具有完整的理论体系,以阴阳五行作为理论基础,结合“天人合一”“天人相应”的整体观及辨证论治,使用中药、针灸、推拿、按摩、拔罐、气功、食疗、手术等多种治疗手段,使人体达到阴阳调和而康复。扁鹊确立“望闻问切”四诊合参的方法,《黄帝内经》形成了中医药理论体系框架。东汉末年,华佗以精通外科手术和麻醉名闻天下,还创立了健身体操“五禽戏”。唐代孙思邈总结前人的理论并总结经验,收集形成《千金方》,被人尊为“药王”。唐朝成为东亚医药的中心。宋朝有记载的名医多达数十位,宋慈的《洗冤集录》是世界上最早的法医学著作,民族医学奋起为中国传统医学注入了新活力。明朝时中国早于西方发明了预防天花的种痘技术,李时珍的《本草纲目》在世界上首次对药用植物进行了科学分类。清朝时中医已形成了一个系统的辨证体系。

-摘编自李经纬《中国医学通史》

材料二 中世纪时期,受基督教文化的影响,占星术、妖术、祈祷、咒言成为中世纪治病的方法。到十九世纪,欧洲医学不断取得进步,当医生施割治手术时,将一切器具加以消毒,即可防止微菌侵入。肠热症原于不洁之水与牛乳,肺病传自患病者干燥涎唾,黄疟与疟疾之芽胞传自蚊虫,······凡此种种足以告诉我们预防方法可以减少疾病流传。而且除预防方法以外,救治方法常有发明。巴士特发明动物曾受恐水病毒水注射者即可免恐水病发生。欧洲科学家还认识到驱除人类疾病免除人类苦痛有二必要前提。第一,国家与富人急宜慷慨捐资以维持无数科学研究。第二,凡各级学校均宜多加注意于自然科学及其应用。

-摘编自何炳松《欧洲大历史》

(1)根据材料一、二,比较中国古代医学与欧洲近代医学的差异。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中西医发展的认识。(6分)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 “就一系列突然降临西班牙美洲的事件而言,没有什么是不可避免的。欧洲启蒙运动也好,美国革命也罢,其中任一项都无法独立激发西班牙美洲反抗。若不是拿破仑干预,可能直到19世纪,这片殖民地依然属于西班牙,就像古巴那样。”

-摘编自美托马斯·E·斯基德莫尔《现代拉丁美洲》

材料二 “独立革命以后,拉美的大量土地仍掌握在极少数大地主手中,形成大地产制······大种植园发展单一作物制,生产与销售受外国控制,阻碍民族资本主义发展。政治上的“考迪罗”体制与外国势力的渗透,使拉美陷入新的依附性困境。”

-摘编自齐世荣主编《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪初拉丁美洲爆发独立运动的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析拉丁美洲国家独立后未能实现真正独立自主的阻碍因素。(6分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

图2

电影《长津湖》以1950年朝鲜战场长津湖战役为背景,讲述中国人民志愿军第9兵团在极端严寒环境下,以钢铁意志和血肉之躯对抗装备精良的美军王牌部队,用热血与生命捍卫家国尊严的壮烈故事。自2021年上映以来,作为一部以抗美援朝战争中的长津湖战役为背景的史诗战争片,不仅在中国国内引发观影热潮和广泛讨论,更因其承载的历史记忆、民族精神和时代价值观而具有深刻的社会意义。

根据材料并结合所学知识,围绕“民族精神”这一主题,自拟论题,并结合中国史知识进行说明。(要求:论题明确,史实准确,表述清晰)(12分)

保山市2024~2025学年春季学期期中质量监测

高二历史参考答案

第I卷(选择题,共48分)

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C C B C D A A B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D B A A D C D B

【解析】

1.仰韶文化处于母系氏族社会繁荣阶段。材料中姜寨聚落遗址房屋以大房屋为中心,大房屋可容纳多人且有大型火塘,很可能是氏族成员公共活动场所,反映了尚未产生贫富分化的母系氏族公社状况,故C项正确;A、B项描述的阶级分化日益明显、父系氏族社会出现属于新石器时代晚期,不符合姜寨母系氏族平等的社会特点;D项部落联盟形成于原始社会末期,与仰韶文化时期不符。

2.荀子作为儒家代表人物,材料中的思想在秉持儒家礼义等传统观念基础上,提出在经济治理上节用裕民。战国时期各国纷争,富国强兵是时代需求,该思想既符合儒家仁政等理念,又能助力国家积累财富、强大国力,故选C项;荀子是儒家思想的代表人物,虽“节用”与墨家有相似处,但材料中“节用以礼”还体现出鲜明的儒家等级观念,A项错误,节用以礼”体现礼治,“裕民以政”体现德政而非法治,B项错误;材料未涉及对商品经济发展的影响,D项错误。

3.上计制的核心是通过定期汇报地方政务数据,使中央掌握地方治理实况并考核官员,通过这一考核决定官员的任免升迁,从而促进地方官提高社会治理效能,故选B项;选项A混淆了察举制的职能;C项地方基层自治属于县下乡里的自治,不符合题意;D项表述过于绝对。

4.富商通过统一纸张、印文、押字和隐密题号等措施,是为了防止伪造,保障交子的信用,C项正确;由材料可知这一时期发行交子属于少量商户自发行为,难以实现大规模发行,故B项错误。

5.材料信息表明,明代时期朝廷对番僧入贡实行“薄来厚往”的经济赏赐,“番僧进贡频率增加”,以此加强与少数民族地区联系,有利于维护边疆稳定,故选D;材料并非中央与地方的经济贸易,排除A;材料主旨并非体现民族平等意识增强,且封建社会未能实现民族平等,排除B“消弭”太绝对,排除C。

6.分析材料可见1898年前后上海的快速发展和成为国际化大都市后复杂的社会,故选A项。

7.日军占领沿海后企图掠夺中国工业资源(如钢铁厂、机械厂)支持侵略战争,工矿内迁并破坏剩余设备直接削弱其“以战养战”能力,A项正确;B项“完整性”不成立(大量设备损毁)C项武汉会战仍按计划进行;D项为长远意义,与题干强调“对日军直接打击”不符。

8.影响该时期徐州人口流动的主要因素是淮海战役,故选B;A、C、D时间不对应,故排除。

9.1953年中国共产党提出过渡时期总路线,实施“一五”计划和三大改造,有力推动了建国初期经济社会的发展,材料反映了云南“一五”计划的建设成就,故选D“一五”计划时,我国经济结构不合理,排除A;未体现城市基础设施建设,排除B;材料不体现三大改造,排除C。

10.1984年十二届三中全会后,改革重点转向城市,1988年正值城市改革深化阶段。减少政府干预、发挥市场作用的讨论契合当时改革需求,符合背景;故选B;现代企业制度的基本建立,这一目标提出于1993年中共十四届三中全会,晚于1988年,排除A项;中国对外开放逐步推进,全方位格局的形成在20世纪90年代后(如浦东开发、加入世贸),1988年尚未完成,C项排除;社会主义市场经济体制在1992年中共十四大才正式提出,时间不符,D项排除。

11.题干中的条款强调对财产损失的赔偿,如第23条要求城邦与长官承担未捕获强盗时的赔偿责任,第53条通过赔偿机制规范农业生产责任。这些规定旨在通过明确责任和赔偿,减少社会纠纷,保障生产活动的稳定运行。选项A“维护社会生产秩序”最直接体现法典对经济活动的规范意图,故选A项;选项B则过度引申,题干未体现法律体系的“完善性”;选项C与材料部分相关,但未全面概括条款的核心目的;材料未体现维护奴隶主阶级利益,故D项错误。

12.希罗多德提到“保存人类的功业”,这体现了记录的作用,“把他们发生纷争的原因给记载下来”则涉及对历史事件原因的解释,说明记录和解释是历史撰写的重要宗旨,A选项符合题意;材料中并未提及一手史料相关内容,属于无中生有,B选项错误;虽然希罗多德提到保存人类功业,但“主要目的”表述过于绝对,从材料看,解释纷争原因同样重要,C 选项错误;“最有效方式”说法过于绝对,材料没有将记载与其他历史传承方式进行比较,无法得出这一结论,D选项错误。

13.材料显示的是新航路开辟之前的世界,该时期新大陆尚未发现,印加人所在的美洲大陆尚未与世界建立联系,故排除A;材料未体现出罗马、秦朝比印加人先进,故排除B;材料未体现出政治制度,故排除C;从材料信息可看出罗马、秦朝、印加人虽未建立联系,却采用相似的治理手段,故选D。

14.材料是马克思对工业革命的客观评价,故选C项;材料体现机器广泛使用,人们对机器依赖程度应为提高,A项错误;B项表述过于绝对;机器生产虽会使部分工人失业,但不能说导致劳动力大量过剩,D项不准确。

15.1914年一战爆发,这场战争使欧洲社会发生巨大政治变局,原有的自由主义和人道主义价值观在残酷战争面前受到冲击,青年们对未来感到迷茫,从而产生悲观、绝望情绪,同时法西斯主义也在这种混乱的社会环境中开始滋生,所以政治变局冲击了青年的思想,D项正确;当时欧洲经济并非处于衰败状态,一战前欧洲经济仍在发展,只是战争打破了原有的秩序,所以A项错误;材料中“迷惘的一代”呈现出多种复杂思想状态,并非思想僵化导致情绪低落,B项错误;1914年法西斯主义在欧洲青年中只是初现狂热倾向,并非法西斯战争爆发,C项时间不符,错误。

16.题目中特朗普通过各种手段威胁他国领土主权的行为,直接体现了霸权主义政策的特点,即凭借国家实力强行改变国际规则或领土现状,选项B正确;选项A孤立主义(孤立主义指的是美国历史上避免介入国际事务,专注于本土发展的政策)与材料中主动扩张势力范围的行为矛盾;材料未体现北约立场,选项C错误;选项D无法从材料中得出国际法约束力减弱的结论。

第II卷(非选择题,共52分)

17.(14分)

(1)(6分)特点:继承前代优秀成果,体系完备,内容详尽;德礼与刑法相结合;注重维护封建伦理秩序(律令儒家化);中华法系典范,影响深远。(2每点任答三点得6分)

(2)(8分)变化:从民间自发到官方主导;从道德互助到强调等级服从;从劝导性演变为法律强制。(每点2分,任答两点得4分)

背景:专制皇权的加强;儒家正统思想地位进一步巩固;维护社会稳定和封建统治秩序的需要。(每点2分,任答两点得4分)

18.(14分)

(1)(8分)异:中国古代医学起源早,不断传承发展,欧洲近代医学十九世纪取得显著进步;中国古代医学以阴阳五行为理论基础,欧洲近代医学以自然科学为理论基础;中国古代医学治疗手段丰富,欧洲近代医学治疗手段主要以手术和药物为主;中国古代医学注重经验总结,欧洲近代医学注重实验;中国古代医学人才以传承医学著作为主,欧洲近代医学人才以学校培养为主。(每点2分,任答四个方面得8分)

(2)(6分)认识:中西医都在人类医学史上发挥重要作用;中西医在不同时代背景下发展呈现不同特点;中西医应相互学习借鉴,促进医学的共同发展与进步;中西医要注重医疗文化的传承,加强技术创新,更好地服务人类健康。(每点2分,任答三点得6分)

19.(12分)

(1)6分)原因:思想启蒙推动;北美独立示范;外部势力干预;民族意识觉醒。(每点2分,任答三点得6分)

(2)(6分)因素:经济依附性强,严重依赖外国资本和市场;政治体制缺陷,军事独裁体制盛行;外国干涉加剧,美国通过“门罗主义”“大棒政策”等加强对拉美经济和政治控制;传统殖民统治带来社会结构固化,种族歧视与阶级矛盾难以解决。(每点2分,任答三点得6分)

20.(12分)示例:

论题:民族精神是中华文明绵延五千年的精神密码(2分)

论述:中华民族精神的传承性在历史长河中清晰可见。秦代修筑万里长城时,30万军民以血肉之躯对抗匈奴铁骑与严酷环境,创造了世界军事工程史上的奇迹。这种集体抗争精神在汉唐时期进一步升华,张骞持汉节十三载凿空西域,玄奘西行五万里求取真经,展现出开拓进取的民族品格。在近代抗日战争中,八路军“狼牙山五壮士”纵身跳崖的壮举,与长津湖“冰雕连”战士坚守阵地的场景形成跨越时空的精神共振。从蒙恬北击匈奴到志愿军跨过鸭绿江,从霍去病“匈奴未灭,何以家为”到杨根思“人在阵地在”的誓言,中华民族始终以集体主义对抗强敌,用牺牲精神捍卫文明。(8分)

综上所述,民族精神始终是中华文明存续发展的核心动力,既凝聚着历史记忆,更昭示着民族复兴方向。(2分)

同课章节目录