人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 河流地貌》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 河流地貌》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 11:39:24 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 河流地貌》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握河流地貌的概念,区分侵蚀地貌与堆积地貌的特征。

⑵理解河流侵蚀(溯源侵蚀、下蚀、侧蚀)和堆积作用的形成机制。

⑶能够分析不同河段(上游、中游、下游)的地貌差异及成因。

2.思想方法目标

⑴运用 “地理环境整体性” 思维,理解河流地貌与气候、地形的相互作用。

⑵通过案例分析和实验模拟,培养 “从现象到本质” 的逻辑推理能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴人地协调观:结合澜沧江干热河谷生态治理案例,认识人类活动对河流地貌的影响。

⑵综合思维:从时空维度分析河流地貌的动态演化过程。

⑶区域认知:对比不同区域(如青藏高原、长江中下游平原)的河流地貌特征。

⑷地理实践力:通过模拟实验和实地观察,提升对地貌现象的解释能力。

二、课标教材分析

课标要求:运用资料,描述河流地貌的景观特点,说明其形成过程。

教材内容:人教版 2019 版必修二第四章第一节,重点讲解河流地貌的概念、侵蚀与堆积作用的机制。

重难点:

重点:河流侵蚀(溯源侵蚀、下蚀、侧蚀)和堆积作用的形成过程。

难点:凹岸侵蚀、凸岸堆积的动态机制,以及不同河段地貌的演化规律。

三、学情分析

知识基础:学生已掌握外力作用(流水、风力、冰川)的基本知识,但对河流地貌的具体成因理解较浅。

能力特点:具备一定的读图分析能力,但抽象思维和空间想象能力较弱,需通过直观教具(如动画、实验)辅助理解。

认知障碍:易混淆侵蚀与堆积作用的空间分布,难以理解河流弯曲的形成机制。

四、教学过程设计(40 分钟)

1. 情景引入(3 分钟)

教师活动:播放澜沧江上游 V 形河谷的航拍视频,展示河谷深切、水流湍急的景观。

学生活动:观察视频,思考 “为什么澜沧江上游会形成 V 形河谷?”

设计意图:通过真实案例激发兴趣,引出河流侵蚀作用的主题。

2. 问题导学(5 分钟)

教师活动:提出问题链:

① 河流地貌的主要类型有哪些?

② 河流侵蚀作用有哪些表现形式?

③ 不同河段的地貌为何存在差异?

学生活动:阅读教材 P68-69,分组讨论并记录答案。

设计意图:以问题驱动自主学习,培养信息提取能力。

3. 新知探究(15 分钟)

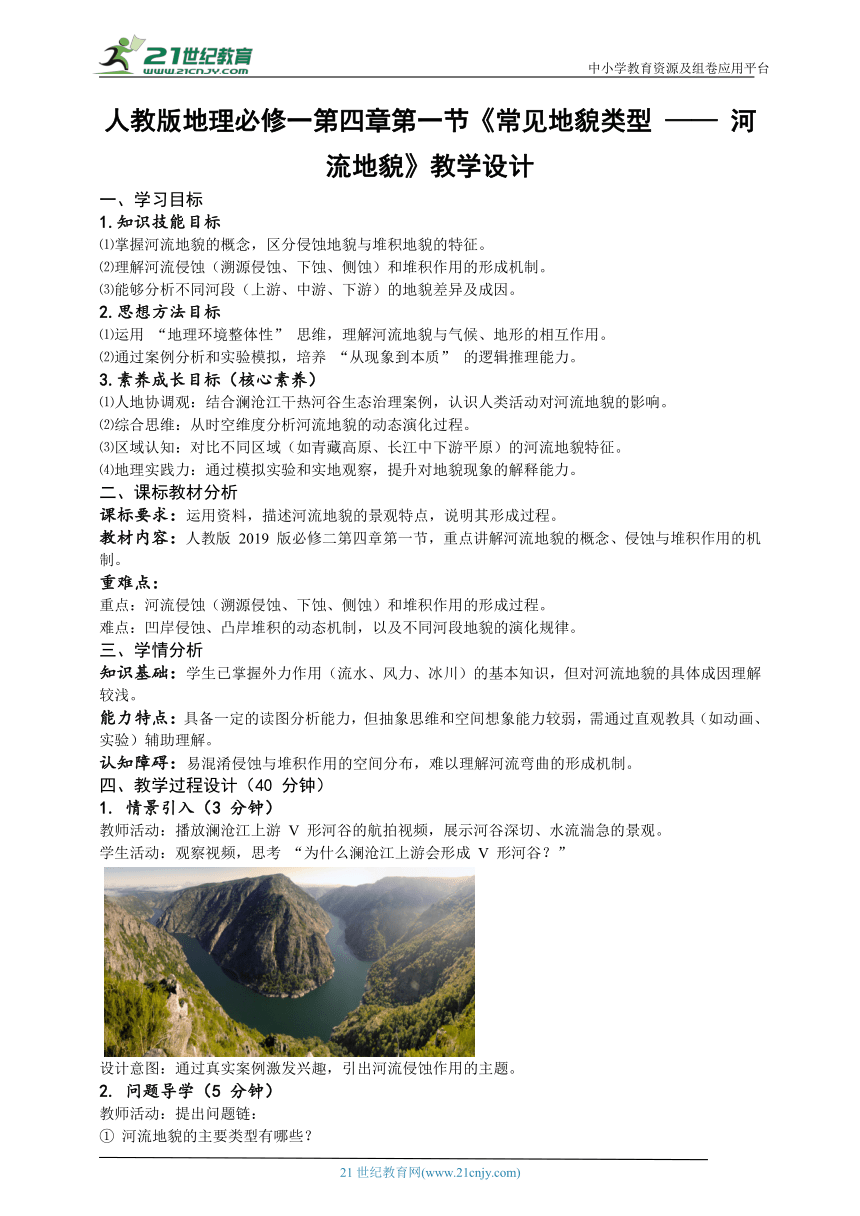

教师活动:结合 PPT 动画,分阶段讲解河流侵蚀与堆积作用:

侵蚀作用:

溯源侵蚀:动画演示河流源头向源头方向延伸(如澜沧江源头冰川融水切割)。

下蚀:展示长江三峡的垂直切割过程,强调 “V 形谷” 的形成。

侧蚀:通过实验模拟,演示弯道水流对凹岸的侵蚀和凸岸的堆积。

堆积作用:

冲积扇:播放澜沧江支流(如子曲)出山口的冲积扇形成动画。

河漫滩平原:分析长江中下游平原的发育过程。

三角洲:展示黄河三角洲的卫星影像变化。

学生活动:

观察动画,填写《河流作用对比表》。

分组讨论:“澜沧江中游为何形成连续河湾?”

设计意图:通过多媒体和实验,将抽象概念具象化,突破教学难点。

4. 深度学习(10 分钟)

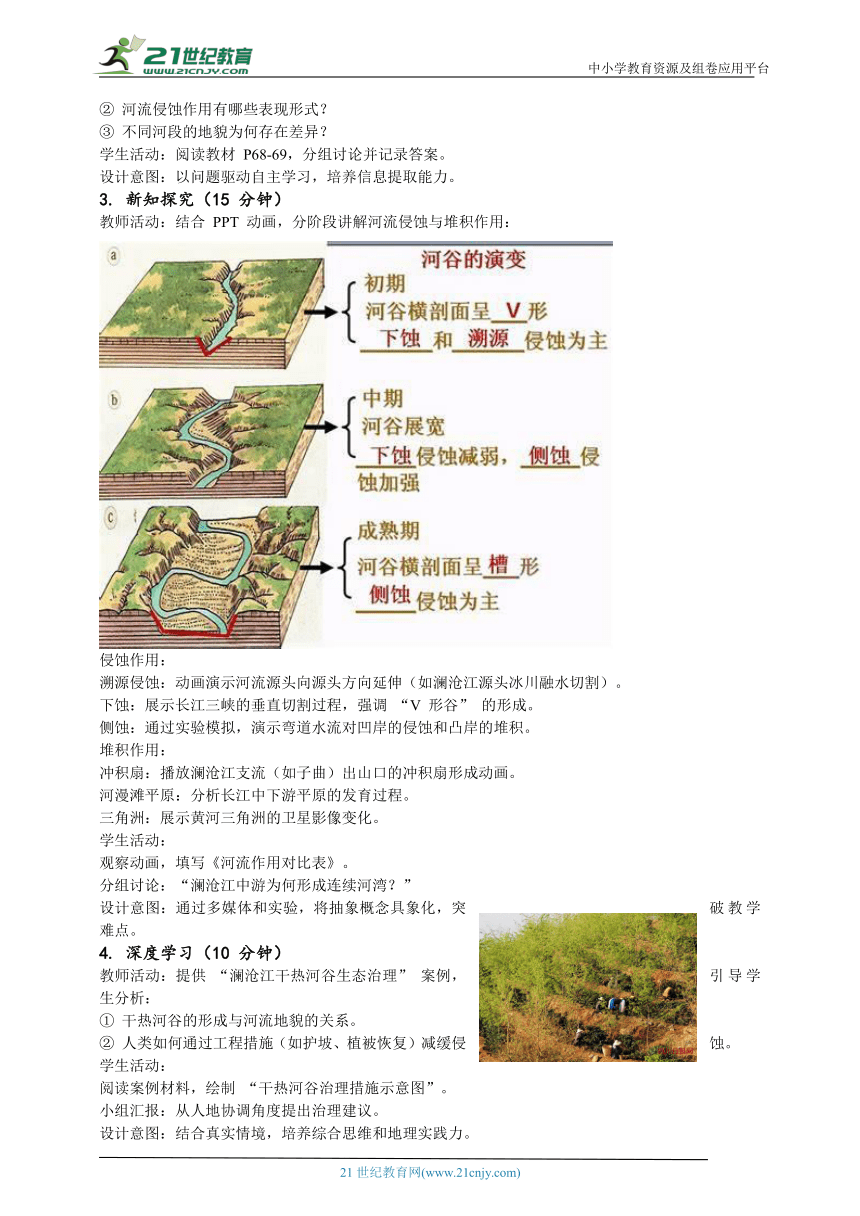

教师活动:提供 “澜沧江干热河谷生态治理” 案例,引导学生分析:

① 干热河谷的形成与河流地貌的关系。

② 人类如何通过工程措施(如护坡、植被恢复)减缓侵蚀。

学生活动:

阅读案例材料,绘制 “干热河谷治理措施示意图”。

小组汇报:从人地协调角度提出治理建议。

设计意图:结合真实情境,培养综合思维和地理实践力。

5. 当堂应用(5 分钟)

教师活动:展示 “长江荆江河段曲流” 图片。

提问:

① 荆江段为何多曲流?

② 曲流对防洪有何影响?

学生活动:

独立完成分析,小组互评答案。

教师点评,强调 “凹岸侵蚀→河道弯曲→裁弯取直” 的演化过程。

设计意图:通过典型案例巩固知识,提升迁移应用能力。

6. 归纳总结(3 分钟)

教师活动:引导学生构建 “河流地貌形成机制” 思维导图。

学生活动:

填写思维导图,梳理侵蚀与堆积作用的关系。

齐声朗读重点结论:“上游侵蚀→中游搬运→下游堆积”。

设计意图:系统化知识结构,强化记忆。

7. 拓展提升(4 分钟)

教师活动:布置探究任务:“观察天山山麓冲积扇的地貌特征,分析其成因”。

学生活动:

分组讨论调查方案(如观测点选择、数据收集方法)。

教师提供 “地貌观察工具包”(含坡度仪、GPS 定位器)。

设计意图:将课堂知识延伸至实践,培养地理实践力。

五、教学板书设计

六、分层作业设计

1.基础题(必做)

⑴选择题:判断地貌类型(V 形谷、冲积扇、三角洲)的成因。

⑵简答题:简述河流侧蚀作用的表现形式。

2.提升题(选做)

⑴分析题:结合黄河三角洲的卫星影像,说明其面积变化的原因。

⑵绘图题:绘制河流弯道处的侵蚀与堆积示意图。

3.探究题(实践)

⑴实地考察:测量哈密石城子河的流速、河床坡度,分析其地貌特征。

⑵资料收集:查阅澜沧江干热河谷治理的最新进展,撰写 100 字报告。

七、教学反思

1.成功之处:

⑴通过澜沧江案例贯穿全课,增强了知识的情境性和趣味性。

⑵实验模拟和动画演示有效突破了 “凹岸侵蚀、凸岸堆积” 的难点。

2.改进方向:

⑴部分学生对 “溯源侵蚀” 的动态过程理解不足,可增加实地模拟实验。

⑵分层作业的难度梯度需进一步细化,确保不同水平学生均有收获。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理必修一第四章第一节《常见地貌类型 —— 河流地貌》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握河流地貌的概念,区分侵蚀地貌与堆积地貌的特征。

⑵理解河流侵蚀(溯源侵蚀、下蚀、侧蚀)和堆积作用的形成机制。

⑶能够分析不同河段(上游、中游、下游)的地貌差异及成因。

2.思想方法目标

⑴运用 “地理环境整体性” 思维,理解河流地貌与气候、地形的相互作用。

⑵通过案例分析和实验模拟,培养 “从现象到本质” 的逻辑推理能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴人地协调观:结合澜沧江干热河谷生态治理案例,认识人类活动对河流地貌的影响。

⑵综合思维:从时空维度分析河流地貌的动态演化过程。

⑶区域认知:对比不同区域(如青藏高原、长江中下游平原)的河流地貌特征。

⑷地理实践力:通过模拟实验和实地观察,提升对地貌现象的解释能力。

二、课标教材分析

课标要求:运用资料,描述河流地貌的景观特点,说明其形成过程。

教材内容:人教版 2019 版必修二第四章第一节,重点讲解河流地貌的概念、侵蚀与堆积作用的机制。

重难点:

重点:河流侵蚀(溯源侵蚀、下蚀、侧蚀)和堆积作用的形成过程。

难点:凹岸侵蚀、凸岸堆积的动态机制,以及不同河段地貌的演化规律。

三、学情分析

知识基础:学生已掌握外力作用(流水、风力、冰川)的基本知识,但对河流地貌的具体成因理解较浅。

能力特点:具备一定的读图分析能力,但抽象思维和空间想象能力较弱,需通过直观教具(如动画、实验)辅助理解。

认知障碍:易混淆侵蚀与堆积作用的空间分布,难以理解河流弯曲的形成机制。

四、教学过程设计(40 分钟)

1. 情景引入(3 分钟)

教师活动:播放澜沧江上游 V 形河谷的航拍视频,展示河谷深切、水流湍急的景观。

学生活动:观察视频,思考 “为什么澜沧江上游会形成 V 形河谷?”

设计意图:通过真实案例激发兴趣,引出河流侵蚀作用的主题。

2. 问题导学(5 分钟)

教师活动:提出问题链:

① 河流地貌的主要类型有哪些?

② 河流侵蚀作用有哪些表现形式?

③ 不同河段的地貌为何存在差异?

学生活动:阅读教材 P68-69,分组讨论并记录答案。

设计意图:以问题驱动自主学习,培养信息提取能力。

3. 新知探究(15 分钟)

教师活动:结合 PPT 动画,分阶段讲解河流侵蚀与堆积作用:

侵蚀作用:

溯源侵蚀:动画演示河流源头向源头方向延伸(如澜沧江源头冰川融水切割)。

下蚀:展示长江三峡的垂直切割过程,强调 “V 形谷” 的形成。

侧蚀:通过实验模拟,演示弯道水流对凹岸的侵蚀和凸岸的堆积。

堆积作用:

冲积扇:播放澜沧江支流(如子曲)出山口的冲积扇形成动画。

河漫滩平原:分析长江中下游平原的发育过程。

三角洲:展示黄河三角洲的卫星影像变化。

学生活动:

观察动画,填写《河流作用对比表》。

分组讨论:“澜沧江中游为何形成连续河湾?”

设计意图:通过多媒体和实验,将抽象概念具象化,突破教学难点。

4. 深度学习(10 分钟)

教师活动:提供 “澜沧江干热河谷生态治理” 案例,引导学生分析:

① 干热河谷的形成与河流地貌的关系。

② 人类如何通过工程措施(如护坡、植被恢复)减缓侵蚀。

学生活动:

阅读案例材料,绘制 “干热河谷治理措施示意图”。

小组汇报:从人地协调角度提出治理建议。

设计意图:结合真实情境,培养综合思维和地理实践力。

5. 当堂应用(5 分钟)

教师活动:展示 “长江荆江河段曲流” 图片。

提问:

① 荆江段为何多曲流?

② 曲流对防洪有何影响?

学生活动:

独立完成分析,小组互评答案。

教师点评,强调 “凹岸侵蚀→河道弯曲→裁弯取直” 的演化过程。

设计意图:通过典型案例巩固知识,提升迁移应用能力。

6. 归纳总结(3 分钟)

教师活动:引导学生构建 “河流地貌形成机制” 思维导图。

学生活动:

填写思维导图,梳理侵蚀与堆积作用的关系。

齐声朗读重点结论:“上游侵蚀→中游搬运→下游堆积”。

设计意图:系统化知识结构,强化记忆。

7. 拓展提升(4 分钟)

教师活动:布置探究任务:“观察天山山麓冲积扇的地貌特征,分析其成因”。

学生活动:

分组讨论调查方案(如观测点选择、数据收集方法)。

教师提供 “地貌观察工具包”(含坡度仪、GPS 定位器)。

设计意图:将课堂知识延伸至实践,培养地理实践力。

五、教学板书设计

六、分层作业设计

1.基础题(必做)

⑴选择题:判断地貌类型(V 形谷、冲积扇、三角洲)的成因。

⑵简答题:简述河流侧蚀作用的表现形式。

2.提升题(选做)

⑴分析题:结合黄河三角洲的卫星影像,说明其面积变化的原因。

⑵绘图题:绘制河流弯道处的侵蚀与堆积示意图。

3.探究题(实践)

⑴实地考察:测量哈密石城子河的流速、河床坡度,分析其地貌特征。

⑵资料收集:查阅澜沧江干热河谷治理的最新进展,撰写 100 字报告。

七、教学反思

1.成功之处:

⑴通过澜沧江案例贯穿全课,增强了知识的情境性和趣味性。

⑵实验模拟和动画演示有效突破了 “凹岸侵蚀、凸岸堆积” 的难点。

2.改进方向:

⑴部分学生对 “溯源侵蚀” 的动态过程理解不足,可增加实地模拟实验。

⑵分层作业的难度梯度需进一步细化,确保不同水平学生均有收获。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里