统编版语文四年级上册 语文园地七 教学设计(2课时)

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级上册 语文园地七 教学设计(2课时) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 11:50:09 | ||

图片预览

文档简介

素养为经 情怀为纬

——四年级上册《语文园地七》

设计简介

“交流平台”是对本单元语文要素的总体回顾,围绕如何把握文章的主要内容展开交流,不管用哪种方法,认真阅读全文,弄清楚“文章讲了什么”很重要。“词句段运用”中的两组例句后面编排了两个生活情境,引导学生在语境中迁移运用,增强对反问句表达效果的体会。本单元的园地设计,以语文素养为经线,以人文情怀为纬线,建构扎实有效的语文学习课堂。

课文简析

本单元语文园地安排了三个板块的内容。

“交流平台”围绕如何把握文章的主要内容展开交流,引导学生回顾本册课文《观潮》、《盘古开天地》《普罗米修斯》和《为中华之崛起而读书》,启发学生梳理、总结把握文章主要内容的三种常用方法:一是借助文章题目;二是理清事情的起因、经过、结果;三是先弄清楚每件事情讲了什么,再把几件事情连起来。

“词句段运用”安排了两项内容。第一题呈现了表现人物优秀品质的四字词语,要求学生在正确认读的基础上,能举例说说这些词语形容的人物。第二题编排了对比反问句和陈述句不同语气的两组句子。旨在让学生通过对比,感知反问句和陈述句的不同表达效果。每组由两个句子组成,第一句都是选自课文的反问句;第一组选自《为中华之崛起而读书》,第二组选自《梅兰芳蓄须》。第二句是根据反问句转化成的陈述句。两组例句后面编排了两个生活情境,引导学生在语境中迁移运用,增强对反问句表达效果的体会。

“日积月累”安排了唐代诗人高适的七言送别诗《别董大》。这首诗不仅表达了离别之情,更着意劝慰友人,赞扬他扬名天下。前两句写景,渲染浓浓的离别情,后两句是对友人的鼓励和劝慰。全诗语言朴实,感情真挚,是送别诗中的名篇。

教学目标

1.品读语句,结合阅读感受,交流、总结把握文章主要内容的方法。

2.正确认读8个形容人物高尚品质的词语,并能举例说说词语形容的人物。

3.在对比阅读中,体会陈述句与反问句的不同语气,并在具体的情境中运用。(重点)

4.正确朗读、理解、背诵古诗《别董大》。(难点)

教学过程

第一课时

板块一:整体回顾,总结方法

1.出示单元主题:天下兴亡,匹夫有责。

2.聊聊本单元的课文:在本单元的学习中,你最喜欢哪一篇课文?理由是什么?

3.学生交流。

4.梳理收获,总结方法。

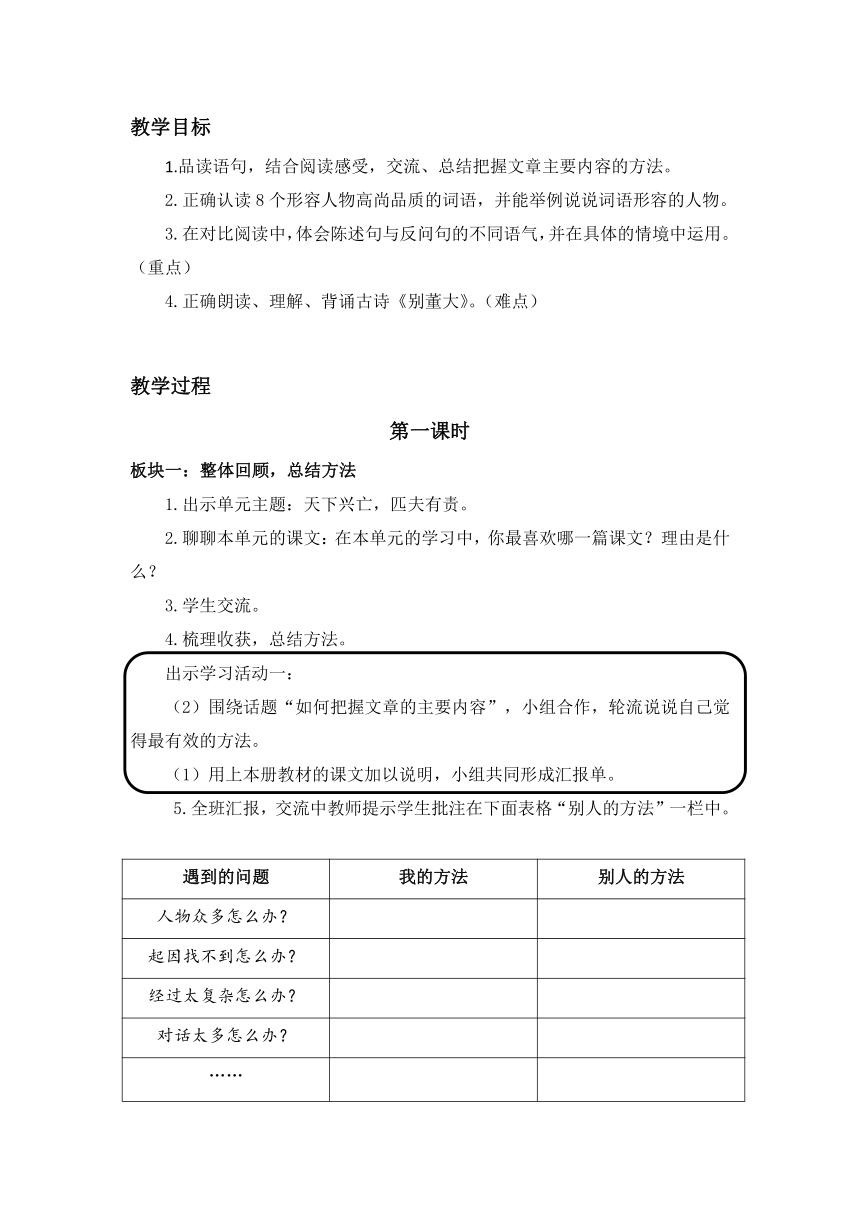

出示学习活动一:

(2)围绕话题“如何把握文章的主要内容”,小组合作,轮流说说自己觉得最有效的方法。

(1)用上本册教材的课文加以说明,小组共同形成汇报单。

5.全班汇报,交流中教师提示学生批注在下面表格“别人的方法”一栏中。

遇到的问题 我的方法 别人的方法

人物众多怎么办?

起因找不到怎么办?

经过太复杂怎么办?

对话太多怎么办?

……

6.出示交流平台,学生自主默读“交流平台”,勾画出与自己经验不一样的地方,交流反馈。

7.小结:不管用哪种方法,认真阅读全文,弄清楚“文章讲了什么”很重要,在此基础上,巧妙借助文章题目的提示,文章中的关键句等帮助我们更快更准地把握课文的主要内容,如果遇到有的课文不止一件事时,找到主要人物和主要人物所做的事情是关键,再弄清楚几件事的关系,用上恰当的连接词。

8.学生齐读归纳主要内容的口诀:

读懂文章是基础,题目提示很重要。

起因经过和结果,清晰明确好把握。

事多不止一件时,抓住主要是关键。

板块二:品读词语,体会感情

出示“词句段运用的第一题”

1.自主识字,交流发现。

(1)学生自由朗读词语,重点指导“刚正不阿”中的“阿”读“ē”,“大义凛然”中的“凛”是前鼻音,“秉公执法”中的“秉”是后鼻音。

(2)默读词语,不理解的词语可以通过查阅词典理解基本的意思。

2.展开联想,运用词语。

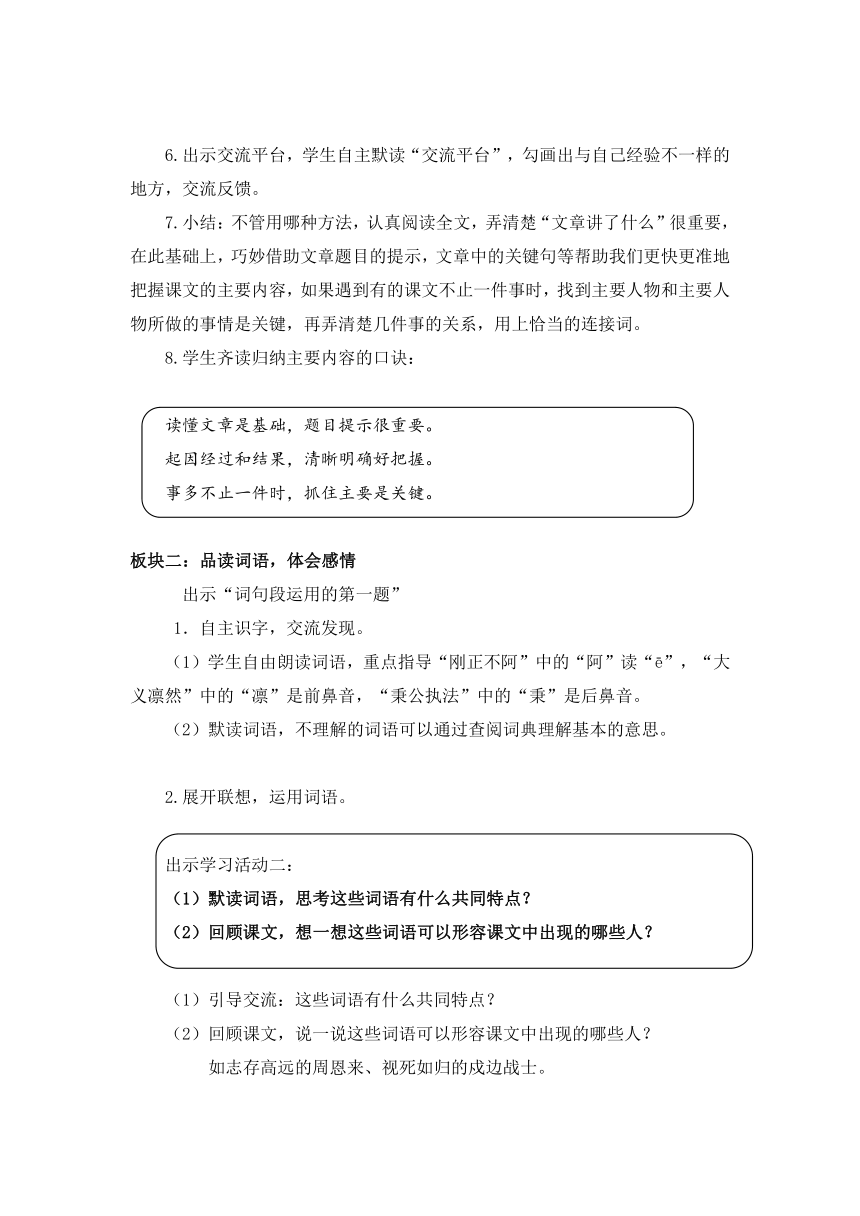

出示学习活动二:

(1)默读词语,思考这些词语有什么共同特点?

(2)回顾课文,想一想这些词语可以形容课文中出现的哪些人?

(1)引导交流:这些词语有什么共同特点?

(2)回顾课文,说一说这些词语可以形容课文中出现的哪些人?

如志存高远的周恩来、视死如归的戍边战士。

(3)链接课内外,完成练习。

读一读,选择合适的词语填入句子中。

志存高远 精忠报国 大义凛然 英勇无畏

视死如归 铁面无私 秉公执法 刚正不阿

在中华民族好汉的历史长河中,涌现出无数仁人志士、英雄豪杰,

有 的北宋名臣包拯,有 的南宋名将岳飞,

还有 的革命先辈。通过本单元的学习,我又认识了 的

周恩来总理,认识了 的梅兰芳先生。他们如同历史天空

中的群星,闪烁着永恒的光芒。

3.拓展其他表示人物优秀品质的四字成语。如鞠躬尽瘁、坚持不懈等。

4.小结:这些成语的理解除了查字典之外,更为重要的是要和我们的生活相联系,与生活中的人物对号入座,这样词语才能在我们头脑中鲜活起来,变得有血有肉。

第二课时

板块一:品读句子,发现秘妙

1.回顾词句段运用的第一题,齐读以下成语。

志存高远 精忠报国 大义凛然 英勇无畏

视死如归 铁面无私 秉公执法 刚正不阿

2.聚焦词句段运用第二题,出示如下学习活动。

学习活动一

(1)读读这两组句子,你发现了什么?

(2)回顾课文,与同伴交流思考哪一种更好?

2.课件出示词句段运用第二题的句子。

3.学生齐读两组例句,并圈出不同之处。

3.学生充分交流自己的发现——语气不同,标点不同。

4.男女生分别朗读每组中的反问句和陈述句,体会语气的不同。

5.小结:每组的第一句虽然有问号,但是并没有疑问的意思,而是通过疑问的形式表达肯定的意思,这样的表达能加强语气;每组的第二句与第一句表达的意思是一样的,但表达形式不一样,表现在标点符号、疑问词和否定词上。

6.学生结合情景,尝试运用。

(1)出示不同情景,提问:在下面的情景中,你觉得该怎样回答才更为恰当呢?

情景一:小明在公共场合乱丢垃圾,还说反正有清洁工打扫,你提醒他说……

情景二:过生日,你收到了梦寐以求的礼物,你有点儿不敢相信地说……

(1)提供给学生回答的方式:

我认为情景一中,采用( )的语气说更好,理由是( )

我认为情景二中,采用( )的语气说更好,理由是( )

(2)同桌互相说一说,练一练,抽生反馈。

(3)小结:反问句的语气更加强烈,用于需要强调突出,或者增强说服力的情景中,比如情景一为了更好地提示小明的错误行为,可能用反问句效果更好。但是反问句的表达有时候过于强硬,可能也会伤害听者的情感。所以,不该运用反问句,用什么样的语气来表达,一定要根据具体情境、对象来使用。

7.拓展练习。

(1)情景三:小明为语文作业中的扩词题二苦恼,你提醒他:( )

A.“字典难道不是我们的良师益友吗?”

B.“字典是我们的良师益友。”

采用( )的语气说更好,我的理由是:( )

(2)情景四:妈妈答应了五一节后就给你买一条新裙子,但是时间已经过去了好多天,总是支吾着一直不买,你想对她说:( )

A.“妈妈,你说的话难道不算数了吗?”

B.“妈妈,你说话必须算数哦。”

C.“妈妈,你不是常叮嘱我要做一个有信用的人吗?”

采用( )的语气说更好,我打的理由是( )

6.小结:语言是人际交往的桥梁。语气很细微,但是很重要。因时、因地、因人调整语气,和别人聊天、谈事情,要慎用反问句。

板块二:想象背诵,日积月累

1.学生自己练读,把诗读正确,指名朗读。

2.学生交流对古诗的初步理解。个别难理解的词语,教师适当点拨。重点指导“曛”、“知己”

3.提问:同样是送别诗,《别董大》与《黄鹤楼送孟浩然之广陵》表达的情感有什么不同吗?你从哪里读出来的?

预设:从“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”里读出高适不断劝慰自己的朋友,希望他能更加豁达乐观。

4.学生想象场景,读出自己的感受。

5.尝试背诵全诗。

5.拓展练习。

读一读,连一连。

千里黄云白日曛, 欲饮琵琶马上催。

葡萄美酒夜光杯, 万里长征人未还。

秦时明月汉时关, 北风吹雁雪纷纷。

作业:

学校准备举行“走访家乡名人”的活动,让同学们通过寻访身边的名人,获得成长的力量。请你纪录寻访成果,推荐一位家乡的名人,为他设计一张人物名片。

板书设计

把握文章主要内容

主要人物 主要事件 关键词

——四年级上册《语文园地七》

设计简介

“交流平台”是对本单元语文要素的总体回顾,围绕如何把握文章的主要内容展开交流,不管用哪种方法,认真阅读全文,弄清楚“文章讲了什么”很重要。“词句段运用”中的两组例句后面编排了两个生活情境,引导学生在语境中迁移运用,增强对反问句表达效果的体会。本单元的园地设计,以语文素养为经线,以人文情怀为纬线,建构扎实有效的语文学习课堂。

课文简析

本单元语文园地安排了三个板块的内容。

“交流平台”围绕如何把握文章的主要内容展开交流,引导学生回顾本册课文《观潮》、《盘古开天地》《普罗米修斯》和《为中华之崛起而读书》,启发学生梳理、总结把握文章主要内容的三种常用方法:一是借助文章题目;二是理清事情的起因、经过、结果;三是先弄清楚每件事情讲了什么,再把几件事情连起来。

“词句段运用”安排了两项内容。第一题呈现了表现人物优秀品质的四字词语,要求学生在正确认读的基础上,能举例说说这些词语形容的人物。第二题编排了对比反问句和陈述句不同语气的两组句子。旨在让学生通过对比,感知反问句和陈述句的不同表达效果。每组由两个句子组成,第一句都是选自课文的反问句;第一组选自《为中华之崛起而读书》,第二组选自《梅兰芳蓄须》。第二句是根据反问句转化成的陈述句。两组例句后面编排了两个生活情境,引导学生在语境中迁移运用,增强对反问句表达效果的体会。

“日积月累”安排了唐代诗人高适的七言送别诗《别董大》。这首诗不仅表达了离别之情,更着意劝慰友人,赞扬他扬名天下。前两句写景,渲染浓浓的离别情,后两句是对友人的鼓励和劝慰。全诗语言朴实,感情真挚,是送别诗中的名篇。

教学目标

1.品读语句,结合阅读感受,交流、总结把握文章主要内容的方法。

2.正确认读8个形容人物高尚品质的词语,并能举例说说词语形容的人物。

3.在对比阅读中,体会陈述句与反问句的不同语气,并在具体的情境中运用。(重点)

4.正确朗读、理解、背诵古诗《别董大》。(难点)

教学过程

第一课时

板块一:整体回顾,总结方法

1.出示单元主题:天下兴亡,匹夫有责。

2.聊聊本单元的课文:在本单元的学习中,你最喜欢哪一篇课文?理由是什么?

3.学生交流。

4.梳理收获,总结方法。

出示学习活动一:

(2)围绕话题“如何把握文章的主要内容”,小组合作,轮流说说自己觉得最有效的方法。

(1)用上本册教材的课文加以说明,小组共同形成汇报单。

5.全班汇报,交流中教师提示学生批注在下面表格“别人的方法”一栏中。

遇到的问题 我的方法 别人的方法

人物众多怎么办?

起因找不到怎么办?

经过太复杂怎么办?

对话太多怎么办?

……

6.出示交流平台,学生自主默读“交流平台”,勾画出与自己经验不一样的地方,交流反馈。

7.小结:不管用哪种方法,认真阅读全文,弄清楚“文章讲了什么”很重要,在此基础上,巧妙借助文章题目的提示,文章中的关键句等帮助我们更快更准地把握课文的主要内容,如果遇到有的课文不止一件事时,找到主要人物和主要人物所做的事情是关键,再弄清楚几件事的关系,用上恰当的连接词。

8.学生齐读归纳主要内容的口诀:

读懂文章是基础,题目提示很重要。

起因经过和结果,清晰明确好把握。

事多不止一件时,抓住主要是关键。

板块二:品读词语,体会感情

出示“词句段运用的第一题”

1.自主识字,交流发现。

(1)学生自由朗读词语,重点指导“刚正不阿”中的“阿”读“ē”,“大义凛然”中的“凛”是前鼻音,“秉公执法”中的“秉”是后鼻音。

(2)默读词语,不理解的词语可以通过查阅词典理解基本的意思。

2.展开联想,运用词语。

出示学习活动二:

(1)默读词语,思考这些词语有什么共同特点?

(2)回顾课文,想一想这些词语可以形容课文中出现的哪些人?

(1)引导交流:这些词语有什么共同特点?

(2)回顾课文,说一说这些词语可以形容课文中出现的哪些人?

如志存高远的周恩来、视死如归的戍边战士。

(3)链接课内外,完成练习。

读一读,选择合适的词语填入句子中。

志存高远 精忠报国 大义凛然 英勇无畏

视死如归 铁面无私 秉公执法 刚正不阿

在中华民族好汉的历史长河中,涌现出无数仁人志士、英雄豪杰,

有 的北宋名臣包拯,有 的南宋名将岳飞,

还有 的革命先辈。通过本单元的学习,我又认识了 的

周恩来总理,认识了 的梅兰芳先生。他们如同历史天空

中的群星,闪烁着永恒的光芒。

3.拓展其他表示人物优秀品质的四字成语。如鞠躬尽瘁、坚持不懈等。

4.小结:这些成语的理解除了查字典之外,更为重要的是要和我们的生活相联系,与生活中的人物对号入座,这样词语才能在我们头脑中鲜活起来,变得有血有肉。

第二课时

板块一:品读句子,发现秘妙

1.回顾词句段运用的第一题,齐读以下成语。

志存高远 精忠报国 大义凛然 英勇无畏

视死如归 铁面无私 秉公执法 刚正不阿

2.聚焦词句段运用第二题,出示如下学习活动。

学习活动一

(1)读读这两组句子,你发现了什么?

(2)回顾课文,与同伴交流思考哪一种更好?

2.课件出示词句段运用第二题的句子。

3.学生齐读两组例句,并圈出不同之处。

3.学生充分交流自己的发现——语气不同,标点不同。

4.男女生分别朗读每组中的反问句和陈述句,体会语气的不同。

5.小结:每组的第一句虽然有问号,但是并没有疑问的意思,而是通过疑问的形式表达肯定的意思,这样的表达能加强语气;每组的第二句与第一句表达的意思是一样的,但表达形式不一样,表现在标点符号、疑问词和否定词上。

6.学生结合情景,尝试运用。

(1)出示不同情景,提问:在下面的情景中,你觉得该怎样回答才更为恰当呢?

情景一:小明在公共场合乱丢垃圾,还说反正有清洁工打扫,你提醒他说……

情景二:过生日,你收到了梦寐以求的礼物,你有点儿不敢相信地说……

(1)提供给学生回答的方式:

我认为情景一中,采用( )的语气说更好,理由是( )

我认为情景二中,采用( )的语气说更好,理由是( )

(2)同桌互相说一说,练一练,抽生反馈。

(3)小结:反问句的语气更加强烈,用于需要强调突出,或者增强说服力的情景中,比如情景一为了更好地提示小明的错误行为,可能用反问句效果更好。但是反问句的表达有时候过于强硬,可能也会伤害听者的情感。所以,不该运用反问句,用什么样的语气来表达,一定要根据具体情境、对象来使用。

7.拓展练习。

(1)情景三:小明为语文作业中的扩词题二苦恼,你提醒他:( )

A.“字典难道不是我们的良师益友吗?”

B.“字典是我们的良师益友。”

采用( )的语气说更好,我的理由是:( )

(2)情景四:妈妈答应了五一节后就给你买一条新裙子,但是时间已经过去了好多天,总是支吾着一直不买,你想对她说:( )

A.“妈妈,你说的话难道不算数了吗?”

B.“妈妈,你说话必须算数哦。”

C.“妈妈,你不是常叮嘱我要做一个有信用的人吗?”

采用( )的语气说更好,我打的理由是( )

6.小结:语言是人际交往的桥梁。语气很细微,但是很重要。因时、因地、因人调整语气,和别人聊天、谈事情,要慎用反问句。

板块二:想象背诵,日积月累

1.学生自己练读,把诗读正确,指名朗读。

2.学生交流对古诗的初步理解。个别难理解的词语,教师适当点拨。重点指导“曛”、“知己”

3.提问:同样是送别诗,《别董大》与《黄鹤楼送孟浩然之广陵》表达的情感有什么不同吗?你从哪里读出来的?

预设:从“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”里读出高适不断劝慰自己的朋友,希望他能更加豁达乐观。

4.学生想象场景,读出自己的感受。

5.尝试背诵全诗。

5.拓展练习。

读一读,连一连。

千里黄云白日曛, 欲饮琵琶马上催。

葡萄美酒夜光杯, 万里长征人未还。

秦时明月汉时关, 北风吹雁雪纷纷。

作业:

学校准备举行“走访家乡名人”的活动,让同学们通过寻访身边的名人,获得成长的力量。请你纪录寻访成果,推荐一位家乡的名人,为他设计一张人物名片。

板书设计

把握文章主要内容

主要人物 主要事件 关键词

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地