2024—2025学年度安徽省阜阳市临泉县第二中学高二第二学期第一次月考教学质量检测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度安徽省阜阳市临泉县第二中学高二第二学期第一次月考教学质量检测试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 146.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

临泉二中2024-2025学年第二学期教学质量检测

高二历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

3.考试时间为75分钟,总分100分。

第1卷(选择题)

一、单选题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.周公用“德”说明了“天”的意向,天惟德是选,并用德的兴废作为夏、商、周更替的历史原因。依据德的原则,对天、祖要诚,对己要严,与人为善,用于民则表现为“保民”。下列属于敬天保民思想的是()

A.“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”

B.“才者,德之资也;德者,才之帅也”

C.“天视自我民事,天听自我民听”

D.“治世不一道,便国不法古”

2.万历后期至明末,耶稣会士输入中国的西学中科学技术占了大部分,如天文、历算、物理、地理、火器铸造技术、水利、建筑、地图测绘等。传教士介绍的光学知识和望远镜曾震惊了当时的中国学术界。这表明()

A.西学东渐有利于开拓中国人的视野

B.中国传统科技遭受到巨大冲击

C.中国经济社会转型的因素大大增加

D.新航路开辟推动中西文化互鉴

3.下图为西夏时期甘肃榆林窟中的局部壁画《玄奘取经图》。在该图中,玄身披袈裟,双手合十,和孙悟空一起做祈祷状,展示了玄奘西游的故事。据此可知()

A.佛教在中原地区备受推崇 B.唐后期对外交流频繁

C.《西游记》在西夏广为流传 D.西夏受中原文化影响

4.下表是明清时期的相关史料。这反映了当时()

内容

(一) 崇祯元年进士刘之纶,原为四川贫农,读书时在座位上铭刻“必为圣人”以自鼓

(二) 清朝水师提督彭玉麟的父亲认为穷人要改变社会地位,必须研究儒家经典

(三) 当一位富裕的商人之子资质不好时,会选择好学的邻居孩子做未来的女婿,并给予资助

A.政府强化对社会的控制 B.社会坚守传统价值取向

C.阶级结构发生深刻变化 D.商人实际社会地位提升

5.埃及古王国时期,法老会以免除修建者的赋税为条件,组织大量平民修建巨大的金字塔作为自己的陵墓。但建造期间每年集中用工的时期通常只持续三个月,一般都在尼罗河周围不能农耕的“泛滥季”,全年性常备劳动力往往只是少数有技能的工匠。材料表明古埃及()

A.统治者重视农业和民生 B.农民的社会地位高于工匠

C.法老的统治权较为较弱 D.政府的组织管理效能低下

6.中世纪以来,除了坚定的信仰和强大的军事力量,阿拉伯人给欧洲带来了新的科学技术和新思想,伊斯兰的文化遗产在现在通行于英语中的许多词汇里也有充分的反映,比如tariff(关税)、bazaar(集市)、sugar(糖)等。材料意在说明,阿拉伯人()

A.充当了东西方文化交流的桥梁 B.引发了物种和商品的区域流动

C.推动了人类文明的交流和融合 D.促进了欧洲文化的发展和进步

7.希罗多德在《历史》开篇中说:“把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘。”司马迁在阐述《史记》撰写宗旨时说:“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”由此可知,他们都()

A.真实还原了历史的本来面貌 B.受到大一统时代的影响

C.展现丰富的历史与神话传说 D.具有历史学家的使命感

8.在中古时期,西欧文学艺术创作的很多素材来自《圣经》中的历史传说和神话故事;6-7世纪,唯一有文化的人是教士,唯一的精神生活在修道院;756年,加洛林王朝君主丕平建立“教皇国”,欧洲逐渐形成了王权与教权并立的二元政治格局。这些现象反映了()

A.教会控制中古西欧社会的一切权力 B.中古时期西欧政治的黑暗和腐朽

C.基督教会在中古西欧占有特殊地位 D.宗教戒律严重束缚了人性的发展

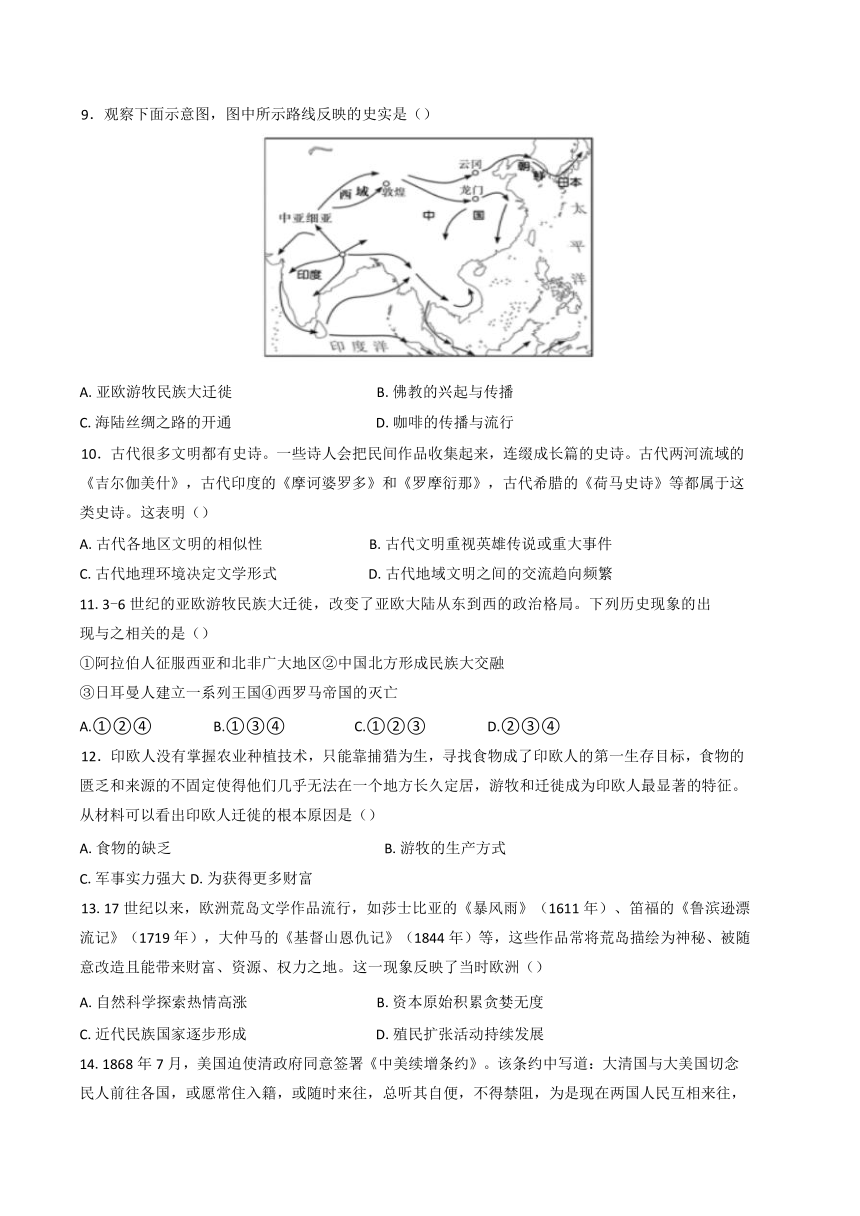

9.观察下面示意图,图中所示路线反映的史实是()

A.亚欧游牧民族大迁徙 B.佛教的兴起与传播

C.海陆丝绸之路的开通 D.咖啡的传播与流行

10.古代很多文明都有史诗。一些诗人会把民间作品收集起来,连缀成长篇的史诗。古代两河流域的《吉尔伽美什》,古代印度的《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,古代希腊的《荷马史诗》等都属于这类史诗。这表明()

A.古代各地区文明的相似性 B.古代文明重视英雄传说或重大事件

C.古代地理环境决定文学形式 D.古代地域文明之间的交流趋向频繁

11.3-6世纪的亚欧游牧民族大迁徙,改变了亚欧大陆从东到西的政治格局。下列历史现象的出现与之相关的是()

①阿拉伯人征服西亚和北非广大地区②中国北方形成民族大交融

③日耳曼人建立一系列王国④西罗马帝国的灭亡

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

12.印欧人没有掌握农业种植技术,只能靠捕猎为生,寻找食物成了印欧人的第一生存目标,食物的匮乏和来源的不固定使得他们几乎无法在一个地方长久定居,游牧和迁徙成为印欧人最显著的特征。从材料可以看出印欧人迁徙的根本原因是()

A.食物的缺乏 B.游牧的生产方式

C.军事实力强大D.为获得更多财富

13.17世纪以来,欧洲荒岛文学作品流行,如莎士比亚的《暴风雨》(1611年)、笛福的《鲁滨逊漂流记》(1719年),大仲马的《基督山恩仇记》(1844年)等,这些作品常将荒岛描绘为神秘、被随意改造且能带来财富、资源、权力之地。这一现象反映了当时欧洲()

A.自然科学探索热情高涨 B.资本原始积累贪婪无度

C.近代民族国家逐步形成 D.殖民扩张活动持续发展

14.1868年7月,美国迫使清政府同意签署《中美续增条约》。该条约中写道:大清国与大美国切念民人前往各国,或愿常住入籍,或随时来往,总听其自便,不得禁阻,为是现在两国人民互相来往,或游历,或贸易,或久居,得以自由,方有利益。美国此举主要意图是()

A.为掠夺中国劳工提供保障 B.进一步扩大对华经济侵略

C.推动中美政治经济的交流 D.鼓励移民以发展美国经济

15.学者分析阿根廷主流媒体1999-2005年期间发表的有关移民问题的报道,发现只有拉美人和华人被称为“移民”,而欧洲人和美国人被称为“执行官”“专业人士”“企业家”。这()

A.表明精英移民更受欢迎B.导致国家内部文化冲突严重

C.折射出殖民统治的印迹D.凸显外来移民存在阶层差异

16.美国亨廷顿教授在《文明的冲突与世界秩序的重建》中指出:“1965年希望减少美国的移民的人只占美国人口的33%,1977年占12%,1986年占49%,在1990年和1993年占61%。20世纪90年代的民意测验持续表明60%或以上的美国民众赞同减少移民人数。”这种现象出现的主要原因是()

A.在这一时期美国人口增长过快,财政负担加重

B.移民增多导致美国社会两极分化并严重对立

C.大量移民与美国公众在文化和生活上的冲突扩大

D.美国政府推行的歧视性移民政策的必然影响

第I卷(非选择题)

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,完成下列问题。(12分)

材料

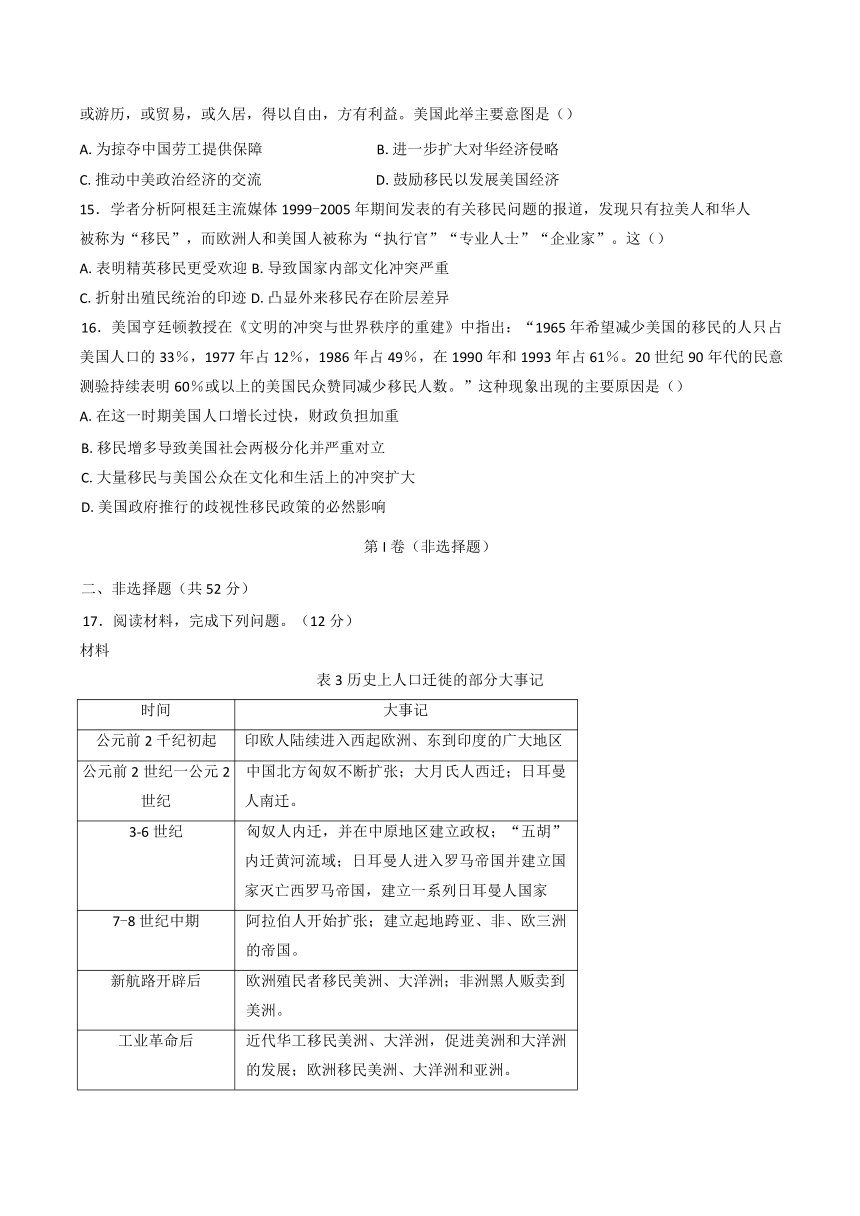

表3历史上人口迁徙的部分大事记

时间 大事记

公元前2千纪初起 印欧人陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区

公元前2世纪一公元2世纪 中国北方匈奴不断扩张;大月氏人西迁;日耳曼人南迁。

3-6世纪 匈奴人内迁,并在中原地区建立政权;“五胡”内迁黄河流域;日耳曼人进入罗马帝国并建立国家灭亡西罗马帝国,建立一系列日耳曼人国家

7-8世纪中期 阿拉伯人开始扩张;建立起地跨亚、非、欧三洲的帝国。

新航路开辟后 欧洲殖民者移民美洲、大洋洲;非洲黑人贩卖到美洲。

工业革命后 近代华工移民美洲、大洋洲,促进美洲和大洋洲的发展;欧洲移民美洲、大洋洲和亚洲。

二战后 北非、东南亚、拉美等地大量劳动力流入西欧、北美和大洋洲。

20世纪70、80年代以后 大量非洲劳动力涌向中东产油国;亚非劳动力移民至日本及亚洲新兴工业国家。

-摘编自历史选择性必修3《文化交流与传播》

根据材料与所学知识,围绕“人口迁徙的影响”自拟一个论题,并就所拟论题加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,条理清晰,表述成文。)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

在“大航海时代”到来之前,与其他大陆几乎处于隔绝状态的美洲的印第安人创造出自己独特的文化。资本主义兴起之后,欧洲人发现了美洲,开始对印第安人进行征服,并掠夺当地财富。美洲的气候适宜发展大型种植园经济,因此需要大量劳动力,于是数量众多的欧洲白人移民到美洲,还从非洲移民了大量黑人......到19世纪70年代,加勒比群岛、秘鲁、古巴等地也有成千上万的华工。欧洲文化、非洲文化、亚洲文化等与当地的印第安人文化碰撞交融,形成了绚丽多彩的拉丁美洲文化。

-摘编自于开贺《拉丁美洲历史文化的多元发展》

材料二

1990年至2005年期间,世界迁移者年均总数增加了3600万,从1.55亿增加到1.91亿,增长率从1990-1995年的1.4%增加到2000-2004年的1.9%2005年,全世界的1.91亿迁移人口中,有1.15亿迁往发达国家,7500万迁往发展中国家;大约1/3是发展中国家之间的迁移,1/3是从发展中国家迁到发达国家。以此可知,“南南”迁移者与“南北”迁移者大致一样多。但总体上看,向高收入国家迁移的人数增长大于向低收入国家迁移的人数增长。

-摘编自王希恩《当代族际人口流迁与民族过程》

(1)根据材料一并结合所学知识,从文化交流的角度说明移民的到来对美洲的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1990年以来世界人口迁移的特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(26分)

材料一

从周朝的翻译活动算起直至鸦片战争前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了两次高潮。第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术甚至对外交往等产生深刻影响。

明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。

-摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》材料二

1862年6月,京师同文馆正式开馆,设立初期只是为了培养为朝廷效力的专业外交翻译人才。洋务派在实践中逐渐认识到真正的西学乃是西方列强坚船利炮背后的天文、算学等科学技术,于是1867年陆续增设天文、算学、化学和公法等馆舍,学习西方自然科学。京师同文馆存续期间(1862-1902年),师生们以翻译国际法为肇端,渐及外交、天文、历史、医学、数学等不同领域,印刷出版《万国公法》《富国策》《化学阐源》等多部西方著作。

-摘编自禹仁朋《从西语到西学:清末京师同文馆创办始末》

材料三

19世纪中叶起,政府官员开始出使、考察、翻译机构的设立促使大量西学书籍的出版,新式学堂聘用大量外籍教员,并且开始派遣留学生。另外,这一时期传入的西学,举凡近代西方的工程技术、科学理论、民主思想、政治制度.总之,近代西方资本主义文明的所有组成部分,统统展示在中国人面前,并且从物质文化、制度文化、心态文化的不同层次全面地冲击着中国传统文化的物质外壳与精神内核。

-摘编自:冯天渝《中华文化史》

(1)根据材料一并结合所学,分别分析第一、二次翻译高潮的影响。(8分)

(2)根据材料二概括京师同文馆教学内容的变化,并结合所学知识分析变化的原因。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西方文明对近代中国产生的影响。9分)

测试试题评分参考

1 2 3 4 5 6 7 8

C A D B A D D C

9 10 11 12 13 14 15 16

B B D B D A C C

二、非选择题(52分)

17.【答案】(12分)

示例1

论题:民族大迁徙改变了亚欧大陆的政治格局(2分)

论述:公元前2千纪初起,以印欧人为主的游牧民族陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,凭借武力上的优势,通过征服与融合,陆续建立了赫梯、波斯等新的帝国,影响了整个亚欧大陆区域的发展。公元前2世纪一公元2世纪,中国北方匈奴不断扩张;大月氏人西迁,建立贵霜帝国;在欧洲,日耳曼人不断南迁。3-6世纪,在中国,匈奴人、鲜卑等游牧民族内迁中原地区建立多个民族政权,与东晋政权形成南北朝的局面;在欧洲,日耳曼人陆续进入罗马帝国并建立一系列日耳曼人国家。7-8世纪,阿拉伯人开始扩张,建立起地跨亚、非、欧三洲的帝国。(8分)

古代印欧人和亚欧游牧民族大迁徙,一批新的国家先后崛起,改变了亚欧大陆的政治格局。(2分)示例2

论题:民族大迁徙促进了文明的融合和区域文化的发展(2分)

论述:印欧人的迁徙打破了古代各文明地区的闭塞状态,促进了区域之间文化、经济的交流与传播。印欧人南迁至伊朗高原后,形成波斯人。波斯通过对外扩张征服了广大地区,建立了历史上第一个地跨亚、非、欧三洲的大帝国,并数次入侵希腊。在波斯帝国统治下,西亚和北非文明区首次被统一起来,西亚文明和希腊文明发生了深入广泛的交流。亚欧游牧民族大迁徙是游牧文明对农耕文明发起的冲击。迁徙过程中,游牧文明学会了先进文明的经济和文化,推动了欧亚大陆各民族之间在生产、物种、贸易、文化等方面的交流。如北魏孝文帝进行的封建化改革;日耳曼各国形成的骑士文学和市民文学;阿拉伯文化融合了希腊罗马和西亚传统文化等。(8分)

游牧民族大迁徙加剧了文明的碰撞与交融,各个区域的文化在碰撞、交往和交融中相互学习,促进了文明的融合和区域文化的发展。(2分)示例3

论题:人口迁移推动迁入地经济的发展(2分)

论述:新航路开辟后,殖民者屠杀、奴役以及天花等传染病造成印第安人大量死亡,大量的非洲黑人被贩卖到美洲作奴隶,为殖民者在美洲种植园和矿山提供了劳动力,促进美洲经济的发展;19世纪中期以来,大量华工运往美洲、澳大利亚等地,为迁入国修建铁路、开垦西部土地、开采矿山,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展;二战后,西欧、北美和大洋洲从南欧、北非、东南亚、拉丁美洲等地吸引了大量劳动力,推动了发达地区资本主义经济的发展。20世纪七八十年代,非洲劳动力涌向中东产油国,促进中东地区的石油工业快速发展;亚非移民日本及亚洲新兴工业国家,助力当地经济发展。(8分)

总之,人口迁移,为迁入地经济发展提供技术和劳动力,推动经济的发展。(2分)

示例4论题:人口迁移促进多元文化形成

示例5论题:人口迁移对经济发展具有双重影响

18.【答案】(14分)

(1)影响:独立发展的印第安文化毁灭殆尽;吸收了各地移民的文化,推动文化多样性;形成了新的文化认同;发展了以欧洲文化为主导、融合多种文化因素的新的美洲文化;中华文化也在美洲传播。(6分,答出三点即可)

(2)特点:移民人数大幅增长;出现“南北迁移”和“南南迁移”现象;主要由发展中国家向发达国家迁移;被吸引(自愿)迁移;“知识精英”移民成为新趋势。(8分,答出四点即可)

19.【答案】(26分)

(1)影响:

第一次:①佛教更加盛行,使儒学的正统地位受到挑战;②对哲学、文学、艺术和社会风俗等产生深远影响;③推动中外文化交流。(任答两点4分)

第二次:①明末清初的西学东渐,在一定范围内传播了西方科技知识;②但影响有限,局限于部分士大夫。(两点4分)

(2)变化:教学内容由单一的语言类发展到西方各国的自然科学和部分社会科学知识,涉及领域日益广泛。(3分)

原因:民族危机加深;西学不断传入;洋务运动发展;国人救国方案探索的深入。(6分,任答三点6分)

(3)影响:冲击中国传统文化,推动思想解放;推动近代民族工业兴起和发展;推动中国政治改革和革命运动兴起;促进近代教育发展,培养大量近代人才;推动社会习俗变迁。(每点β3分,3点即9分)

高二历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

3.考试时间为75分钟,总分100分。

第1卷(选择题)

一、单选题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.周公用“德”说明了“天”的意向,天惟德是选,并用德的兴废作为夏、商、周更替的历史原因。依据德的原则,对天、祖要诚,对己要严,与人为善,用于民则表现为“保民”。下列属于敬天保民思想的是()

A.“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”

B.“才者,德之资也;德者,才之帅也”

C.“天视自我民事,天听自我民听”

D.“治世不一道,便国不法古”

2.万历后期至明末,耶稣会士输入中国的西学中科学技术占了大部分,如天文、历算、物理、地理、火器铸造技术、水利、建筑、地图测绘等。传教士介绍的光学知识和望远镜曾震惊了当时的中国学术界。这表明()

A.西学东渐有利于开拓中国人的视野

B.中国传统科技遭受到巨大冲击

C.中国经济社会转型的因素大大增加

D.新航路开辟推动中西文化互鉴

3.下图为西夏时期甘肃榆林窟中的局部壁画《玄奘取经图》。在该图中,玄身披袈裟,双手合十,和孙悟空一起做祈祷状,展示了玄奘西游的故事。据此可知()

A.佛教在中原地区备受推崇 B.唐后期对外交流频繁

C.《西游记》在西夏广为流传 D.西夏受中原文化影响

4.下表是明清时期的相关史料。这反映了当时()

内容

(一) 崇祯元年进士刘之纶,原为四川贫农,读书时在座位上铭刻“必为圣人”以自鼓

(二) 清朝水师提督彭玉麟的父亲认为穷人要改变社会地位,必须研究儒家经典

(三) 当一位富裕的商人之子资质不好时,会选择好学的邻居孩子做未来的女婿,并给予资助

A.政府强化对社会的控制 B.社会坚守传统价值取向

C.阶级结构发生深刻变化 D.商人实际社会地位提升

5.埃及古王国时期,法老会以免除修建者的赋税为条件,组织大量平民修建巨大的金字塔作为自己的陵墓。但建造期间每年集中用工的时期通常只持续三个月,一般都在尼罗河周围不能农耕的“泛滥季”,全年性常备劳动力往往只是少数有技能的工匠。材料表明古埃及()

A.统治者重视农业和民生 B.农民的社会地位高于工匠

C.法老的统治权较为较弱 D.政府的组织管理效能低下

6.中世纪以来,除了坚定的信仰和强大的军事力量,阿拉伯人给欧洲带来了新的科学技术和新思想,伊斯兰的文化遗产在现在通行于英语中的许多词汇里也有充分的反映,比如tariff(关税)、bazaar(集市)、sugar(糖)等。材料意在说明,阿拉伯人()

A.充当了东西方文化交流的桥梁 B.引发了物种和商品的区域流动

C.推动了人类文明的交流和融合 D.促进了欧洲文化的发展和进步

7.希罗多德在《历史》开篇中说:“把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘。”司马迁在阐述《史记》撰写宗旨时说:“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”由此可知,他们都()

A.真实还原了历史的本来面貌 B.受到大一统时代的影响

C.展现丰富的历史与神话传说 D.具有历史学家的使命感

8.在中古时期,西欧文学艺术创作的很多素材来自《圣经》中的历史传说和神话故事;6-7世纪,唯一有文化的人是教士,唯一的精神生活在修道院;756年,加洛林王朝君主丕平建立“教皇国”,欧洲逐渐形成了王权与教权并立的二元政治格局。这些现象反映了()

A.教会控制中古西欧社会的一切权力 B.中古时期西欧政治的黑暗和腐朽

C.基督教会在中古西欧占有特殊地位 D.宗教戒律严重束缚了人性的发展

9.观察下面示意图,图中所示路线反映的史实是()

A.亚欧游牧民族大迁徙 B.佛教的兴起与传播

C.海陆丝绸之路的开通 D.咖啡的传播与流行

10.古代很多文明都有史诗。一些诗人会把民间作品收集起来,连缀成长篇的史诗。古代两河流域的《吉尔伽美什》,古代印度的《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,古代希腊的《荷马史诗》等都属于这类史诗。这表明()

A.古代各地区文明的相似性 B.古代文明重视英雄传说或重大事件

C.古代地理环境决定文学形式 D.古代地域文明之间的交流趋向频繁

11.3-6世纪的亚欧游牧民族大迁徙,改变了亚欧大陆从东到西的政治格局。下列历史现象的出现与之相关的是()

①阿拉伯人征服西亚和北非广大地区②中国北方形成民族大交融

③日耳曼人建立一系列王国④西罗马帝国的灭亡

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

12.印欧人没有掌握农业种植技术,只能靠捕猎为生,寻找食物成了印欧人的第一生存目标,食物的匮乏和来源的不固定使得他们几乎无法在一个地方长久定居,游牧和迁徙成为印欧人最显著的特征。从材料可以看出印欧人迁徙的根本原因是()

A.食物的缺乏 B.游牧的生产方式

C.军事实力强大D.为获得更多财富

13.17世纪以来,欧洲荒岛文学作品流行,如莎士比亚的《暴风雨》(1611年)、笛福的《鲁滨逊漂流记》(1719年),大仲马的《基督山恩仇记》(1844年)等,这些作品常将荒岛描绘为神秘、被随意改造且能带来财富、资源、权力之地。这一现象反映了当时欧洲()

A.自然科学探索热情高涨 B.资本原始积累贪婪无度

C.近代民族国家逐步形成 D.殖民扩张活动持续发展

14.1868年7月,美国迫使清政府同意签署《中美续增条约》。该条约中写道:大清国与大美国切念民人前往各国,或愿常住入籍,或随时来往,总听其自便,不得禁阻,为是现在两国人民互相来往,或游历,或贸易,或久居,得以自由,方有利益。美国此举主要意图是()

A.为掠夺中国劳工提供保障 B.进一步扩大对华经济侵略

C.推动中美政治经济的交流 D.鼓励移民以发展美国经济

15.学者分析阿根廷主流媒体1999-2005年期间发表的有关移民问题的报道,发现只有拉美人和华人被称为“移民”,而欧洲人和美国人被称为“执行官”“专业人士”“企业家”。这()

A.表明精英移民更受欢迎B.导致国家内部文化冲突严重

C.折射出殖民统治的印迹D.凸显外来移民存在阶层差异

16.美国亨廷顿教授在《文明的冲突与世界秩序的重建》中指出:“1965年希望减少美国的移民的人只占美国人口的33%,1977年占12%,1986年占49%,在1990年和1993年占61%。20世纪90年代的民意测验持续表明60%或以上的美国民众赞同减少移民人数。”这种现象出现的主要原因是()

A.在这一时期美国人口增长过快,财政负担加重

B.移民增多导致美国社会两极分化并严重对立

C.大量移民与美国公众在文化和生活上的冲突扩大

D.美国政府推行的歧视性移民政策的必然影响

第I卷(非选择题)

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,完成下列问题。(12分)

材料

表3历史上人口迁徙的部分大事记

时间 大事记

公元前2千纪初起 印欧人陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区

公元前2世纪一公元2世纪 中国北方匈奴不断扩张;大月氏人西迁;日耳曼人南迁。

3-6世纪 匈奴人内迁,并在中原地区建立政权;“五胡”内迁黄河流域;日耳曼人进入罗马帝国并建立国家灭亡西罗马帝国,建立一系列日耳曼人国家

7-8世纪中期 阿拉伯人开始扩张;建立起地跨亚、非、欧三洲的帝国。

新航路开辟后 欧洲殖民者移民美洲、大洋洲;非洲黑人贩卖到美洲。

工业革命后 近代华工移民美洲、大洋洲,促进美洲和大洋洲的发展;欧洲移民美洲、大洋洲和亚洲。

二战后 北非、东南亚、拉美等地大量劳动力流入西欧、北美和大洋洲。

20世纪70、80年代以后 大量非洲劳动力涌向中东产油国;亚非劳动力移民至日本及亚洲新兴工业国家。

-摘编自历史选择性必修3《文化交流与传播》

根据材料与所学知识,围绕“人口迁徙的影响”自拟一个论题,并就所拟论题加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,条理清晰,表述成文。)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

在“大航海时代”到来之前,与其他大陆几乎处于隔绝状态的美洲的印第安人创造出自己独特的文化。资本主义兴起之后,欧洲人发现了美洲,开始对印第安人进行征服,并掠夺当地财富。美洲的气候适宜发展大型种植园经济,因此需要大量劳动力,于是数量众多的欧洲白人移民到美洲,还从非洲移民了大量黑人......到19世纪70年代,加勒比群岛、秘鲁、古巴等地也有成千上万的华工。欧洲文化、非洲文化、亚洲文化等与当地的印第安人文化碰撞交融,形成了绚丽多彩的拉丁美洲文化。

-摘编自于开贺《拉丁美洲历史文化的多元发展》

材料二

1990年至2005年期间,世界迁移者年均总数增加了3600万,从1.55亿增加到1.91亿,增长率从1990-1995年的1.4%增加到2000-2004年的1.9%2005年,全世界的1.91亿迁移人口中,有1.15亿迁往发达国家,7500万迁往发展中国家;大约1/3是发展中国家之间的迁移,1/3是从发展中国家迁到发达国家。以此可知,“南南”迁移者与“南北”迁移者大致一样多。但总体上看,向高收入国家迁移的人数增长大于向低收入国家迁移的人数增长。

-摘编自王希恩《当代族际人口流迁与民族过程》

(1)根据材料一并结合所学知识,从文化交流的角度说明移民的到来对美洲的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1990年以来世界人口迁移的特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(26分)

材料一

从周朝的翻译活动算起直至鸦片战争前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了两次高潮。第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术甚至对外交往等产生深刻影响。

明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。

-摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》材料二

1862年6月,京师同文馆正式开馆,设立初期只是为了培养为朝廷效力的专业外交翻译人才。洋务派在实践中逐渐认识到真正的西学乃是西方列强坚船利炮背后的天文、算学等科学技术,于是1867年陆续增设天文、算学、化学和公法等馆舍,学习西方自然科学。京师同文馆存续期间(1862-1902年),师生们以翻译国际法为肇端,渐及外交、天文、历史、医学、数学等不同领域,印刷出版《万国公法》《富国策》《化学阐源》等多部西方著作。

-摘编自禹仁朋《从西语到西学:清末京师同文馆创办始末》

材料三

19世纪中叶起,政府官员开始出使、考察、翻译机构的设立促使大量西学书籍的出版,新式学堂聘用大量外籍教员,并且开始派遣留学生。另外,这一时期传入的西学,举凡近代西方的工程技术、科学理论、民主思想、政治制度.总之,近代西方资本主义文明的所有组成部分,统统展示在中国人面前,并且从物质文化、制度文化、心态文化的不同层次全面地冲击着中国传统文化的物质外壳与精神内核。

-摘编自:冯天渝《中华文化史》

(1)根据材料一并结合所学,分别分析第一、二次翻译高潮的影响。(8分)

(2)根据材料二概括京师同文馆教学内容的变化,并结合所学知识分析变化的原因。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西方文明对近代中国产生的影响。9分)

测试试题评分参考

1 2 3 4 5 6 7 8

C A D B A D D C

9 10 11 12 13 14 15 16

B B D B D A C C

二、非选择题(52分)

17.【答案】(12分)

示例1

论题:民族大迁徙改变了亚欧大陆的政治格局(2分)

论述:公元前2千纪初起,以印欧人为主的游牧民族陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,凭借武力上的优势,通过征服与融合,陆续建立了赫梯、波斯等新的帝国,影响了整个亚欧大陆区域的发展。公元前2世纪一公元2世纪,中国北方匈奴不断扩张;大月氏人西迁,建立贵霜帝国;在欧洲,日耳曼人不断南迁。3-6世纪,在中国,匈奴人、鲜卑等游牧民族内迁中原地区建立多个民族政权,与东晋政权形成南北朝的局面;在欧洲,日耳曼人陆续进入罗马帝国并建立一系列日耳曼人国家。7-8世纪,阿拉伯人开始扩张,建立起地跨亚、非、欧三洲的帝国。(8分)

古代印欧人和亚欧游牧民族大迁徙,一批新的国家先后崛起,改变了亚欧大陆的政治格局。(2分)示例2

论题:民族大迁徙促进了文明的融合和区域文化的发展(2分)

论述:印欧人的迁徙打破了古代各文明地区的闭塞状态,促进了区域之间文化、经济的交流与传播。印欧人南迁至伊朗高原后,形成波斯人。波斯通过对外扩张征服了广大地区,建立了历史上第一个地跨亚、非、欧三洲的大帝国,并数次入侵希腊。在波斯帝国统治下,西亚和北非文明区首次被统一起来,西亚文明和希腊文明发生了深入广泛的交流。亚欧游牧民族大迁徙是游牧文明对农耕文明发起的冲击。迁徙过程中,游牧文明学会了先进文明的经济和文化,推动了欧亚大陆各民族之间在生产、物种、贸易、文化等方面的交流。如北魏孝文帝进行的封建化改革;日耳曼各国形成的骑士文学和市民文学;阿拉伯文化融合了希腊罗马和西亚传统文化等。(8分)

游牧民族大迁徙加剧了文明的碰撞与交融,各个区域的文化在碰撞、交往和交融中相互学习,促进了文明的融合和区域文化的发展。(2分)示例3

论题:人口迁移推动迁入地经济的发展(2分)

论述:新航路开辟后,殖民者屠杀、奴役以及天花等传染病造成印第安人大量死亡,大量的非洲黑人被贩卖到美洲作奴隶,为殖民者在美洲种植园和矿山提供了劳动力,促进美洲经济的发展;19世纪中期以来,大量华工运往美洲、澳大利亚等地,为迁入国修建铁路、开垦西部土地、开采矿山,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展;二战后,西欧、北美和大洋洲从南欧、北非、东南亚、拉丁美洲等地吸引了大量劳动力,推动了发达地区资本主义经济的发展。20世纪七八十年代,非洲劳动力涌向中东产油国,促进中东地区的石油工业快速发展;亚非移民日本及亚洲新兴工业国家,助力当地经济发展。(8分)

总之,人口迁移,为迁入地经济发展提供技术和劳动力,推动经济的发展。(2分)

示例4论题:人口迁移促进多元文化形成

示例5论题:人口迁移对经济发展具有双重影响

18.【答案】(14分)

(1)影响:独立发展的印第安文化毁灭殆尽;吸收了各地移民的文化,推动文化多样性;形成了新的文化认同;发展了以欧洲文化为主导、融合多种文化因素的新的美洲文化;中华文化也在美洲传播。(6分,答出三点即可)

(2)特点:移民人数大幅增长;出现“南北迁移”和“南南迁移”现象;主要由发展中国家向发达国家迁移;被吸引(自愿)迁移;“知识精英”移民成为新趋势。(8分,答出四点即可)

19.【答案】(26分)

(1)影响:

第一次:①佛教更加盛行,使儒学的正统地位受到挑战;②对哲学、文学、艺术和社会风俗等产生深远影响;③推动中外文化交流。(任答两点4分)

第二次:①明末清初的西学东渐,在一定范围内传播了西方科技知识;②但影响有限,局限于部分士大夫。(两点4分)

(2)变化:教学内容由单一的语言类发展到西方各国的自然科学和部分社会科学知识,涉及领域日益广泛。(3分)

原因:民族危机加深;西学不断传入;洋务运动发展;国人救国方案探索的深入。(6分,任答三点6分)

(3)影响:冲击中国传统文化,推动思想解放;推动近代民族工业兴起和发展;推动中国政治改革和革命运动兴起;促进近代教育发展,培养大量近代人才;推动社会习俗变迁。(每点β3分,3点即9分)

同课章节目录