2024—2025学年度福建省南平市武夷山市二中高二下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度福建省南平市武夷山市二中高二下学期3月月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

武夷山市第二中学2024-2025学年第二学期3月月考

高二历史试卷

1、 选择题(共24小题,每小题2.5分,共60分,每小题只有一个正确答案)

1.《易经·说卦》:古代圣人之作《易》,是为了“顺性命之理”,于是“立天之道曰阴与阳;立地之道曰刚与柔;立人之道曰仁与义;兼三才而两之,故《易》六画而成卦”。该观点意在强调

A.天人合一的思想 B.自强不息的精神 C.尊重自然的情怀 D.和而不同的主张

2.春秋战国时期城市急剧增长,出现了新的城市群体,逾制建城的现象增多。城市作为统治者的行政、礼教和手工业中心的单一性质得以改变,“城以盛民”成为一个新的概念。这反映了

A.社会变革影响城市发展 B.城市转以经济功能为主

C.礼乐制度遭到彻底破坏 D.民本理念得以初步实践

3.魏晋南北朝时期,关中地区的灌溉系统在长期动乱中遭受到了严重破坏,“八百里秦川”

不复存在,关中粮食产量大幅度下降。隋朝建立之初,关中粮食危机已然成为一个突出问

题。材料可用来说明隋朝

A.政治中心的东移 B.含嘉仓建立的意义

C.经济重心的南移 D.开通大运河的原因

4. 表1 唐朝长安人口统计表

类别 宫廷人口 官员 禁卫军 市民 流动人口 外国人

人口(万) 3.5 6.5 20—30 80 5 2—3

表1反映出唐朝长安

A.是国家重要的政治中心 B.是当时世界上最大的城市

C.人口结构复杂开放包容 D.城市功能具有多样化特征

5.唐高宗时组织人员编修《唐本草》,“普颁天下,营求药物”,并令绘出实物图谱。据考证,药典里药图来源至少有13道133州。由此可知,《唐本草》的编修

A.强调中医的辨证施治

B.传承了前人的编写经验

C.重视药物的实地取证

D.确立了医典的修撰原则

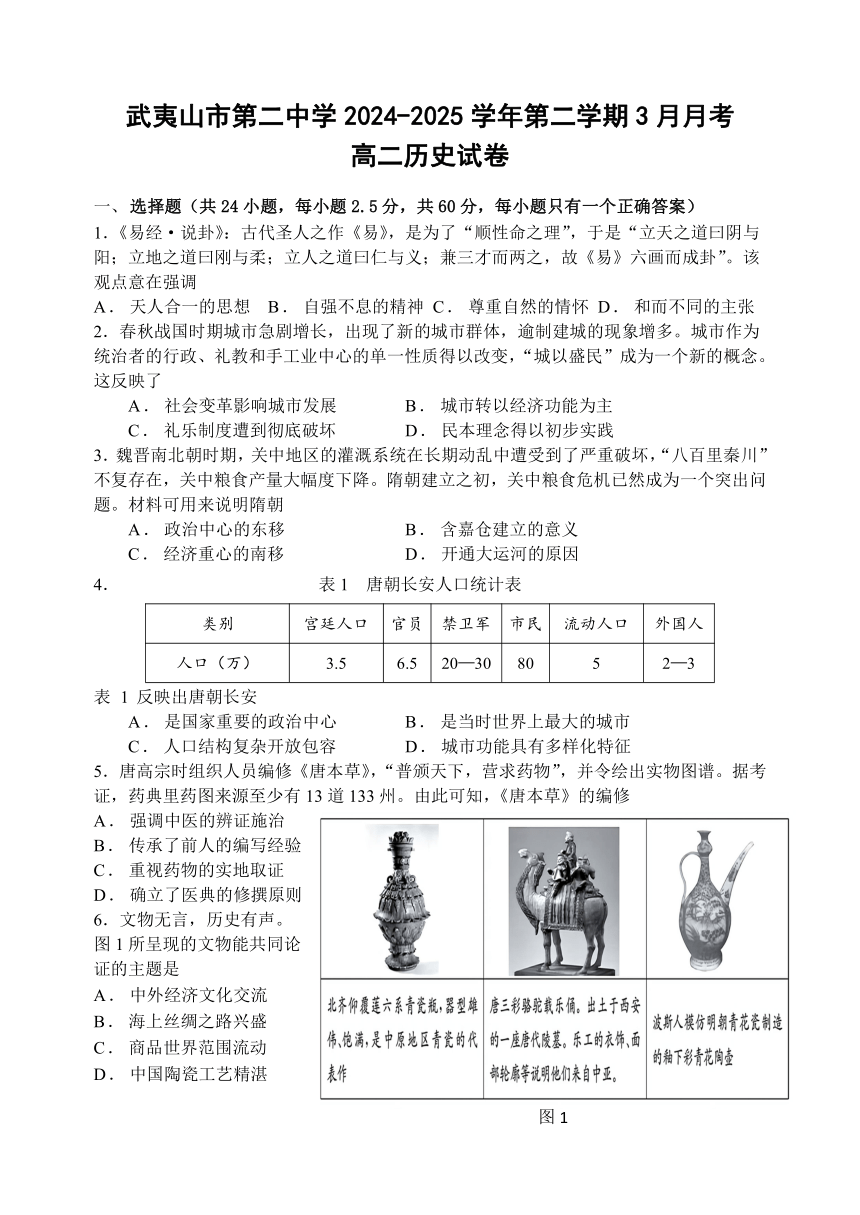

6.文物无言,历史有声。

图1所呈现的文物能共同论证的主题是

A.中外经济文化交流

B.海上丝绸之路兴盛

C.商品世界范围流动

D.中国陶瓷工艺精湛

7.1601年,来华传教的意大利人利玛窦一度自喻为“西僧”,之后又改称为“西儒”,并研习儒家文明,以此表明他并非“西夷”。利玛窦此举说明

A.佛教在中国影响力不断减小 B.文明间交流应遵循适应原则

C.闭关锁国政策阻碍中外联系 D.明代儒学教化功能逐渐异化

8.明清时期,京杭大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。近代初期,因英国殖民入侵和太平天国运动,运河一度被封锁中断,直至洋务运动期间才恢复。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,此后京杭大运河以及沿线城市的地位一落千丈。材料表明

A.近代运河已失去存在的必要性 B.运河兴衰与国家发展紧密相关

C.中国交通发展受西方侵略影响 D.铁路是近代最先进的运输方式

9.1873年《申报》曾报道:一起盗窃案发生时,某男士因“恐轮船即开”而“仓皇失措,有奔跑之态”,被巡捕扭送公堂;该男子出示轮船客票,借助客票上的年、月、日、时自证清白。这表明,当时

A.媒体报道左右司法审判 B.交通变迁影响社会生活

C.民众普遍具有时间观念 D.无罪推定成为司法准则

10.1915年,陈独秀发表在《新青年》创刊号上具有发刊词性质的《敬告青年》一文,向青年提出六项希望,即“自主的而非奴隶的”“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”。“世界的而非锁国的”、“实利的而非虚文的”、“科学的而非想象的”。这反映了当时

A.青年教育受到民国政府重视 B.进步人士对救亡图存的探索

C.民主科学成为社会主流思想 D.西方制度对中国的广泛影响

11.1920年8月后,先进的知识分子陆续创办了《劳动者》《劳动妇女》《劳动周刊》等刊物,用浅显易懂的语言介绍马克思主义基本原理,帮助工人进一步加强对马克思主义理论的了解。这

A.推动了科学社会主义与工人运动的结合 B.改变了新文化运动发展方向和革命性质

C.扩大了共产国际在远东地区的重大影响 D.适应了中国民族独立与民族富强的要求

12.中华人民共和国成立后,为使广大职工尤其女工安心生产,上海市民主妇联筹委会与工作团体相互合作,“有计划有步骤地进行工厂托儿所的整理与改造工作,并积极帮助若干私营工厂建立托儿所”。截止1950年9月全市工厂托儿所共有床位3000余个,共收托4600余名婴儿,这一举措

A.提升了女工群体的社会地位 B.构建起完备福利体系

C.凸显社会主义制度的优越性 D.有助于保障生产效率

13.“赤脚医生”网络、合作医疗制度和县乡村三级医疗卫生网,被称为建国初中国农村卫生工作的“三大法宝”,被联合国誉为发展中国家农村医疗体制最佳者。这“三大法宝”

A.构建了中国医疗保障体系 B.促进了普惠医疗服务发展

C.实现了全民卫生保健目标 D.解决了广大农村医疗难题

14.我们日常所用的词语,如“生气”“发火”“精神”“气色”等词,都是源于中医理论。但在全球化的过程中,现代医学所遵循的机械的测量方法,无法精确地将中医的科学性体现出来。由此可见中医

A.缺乏精确测量手段 B.超越科学文化现象范畴

C.应该摒弃传统理论 D.需应对现代科学的挑战

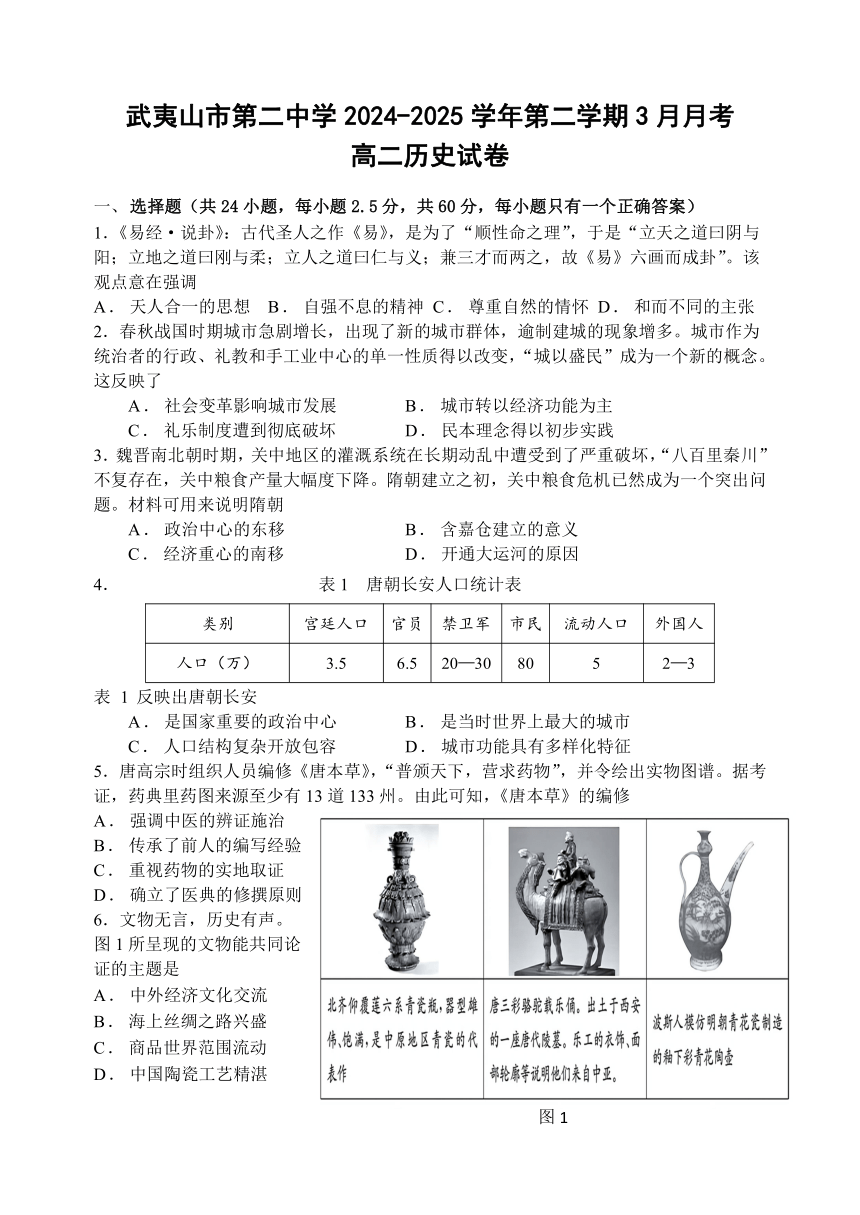

15. 图2 我国某一时期人口流动相关数据

据图2可知

A.改革开放推动了人口流动的持续增长

B.家庭联产承包保持了农业人口的稳定

C.城镇化浪潮体现了改革开放发展进程

D.社会信息化减少了非必要的国际流动

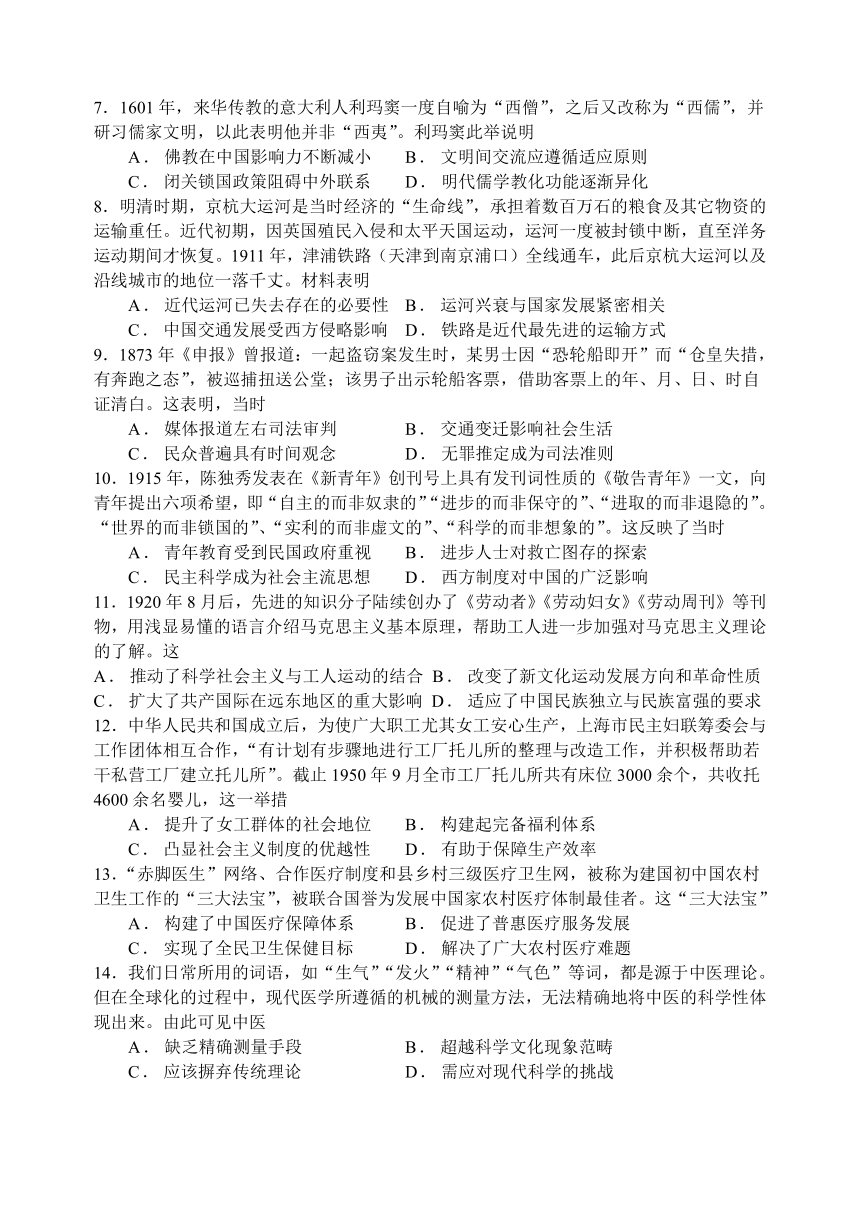

16.据图3可以推断,中国城市轨道交通

A.兼具轻轨与快轨的综合特性

B.助力公交与地铁的有效互补

C.利用地上与地下的闲置空间

D.减缓运力与运量的交通矛盾

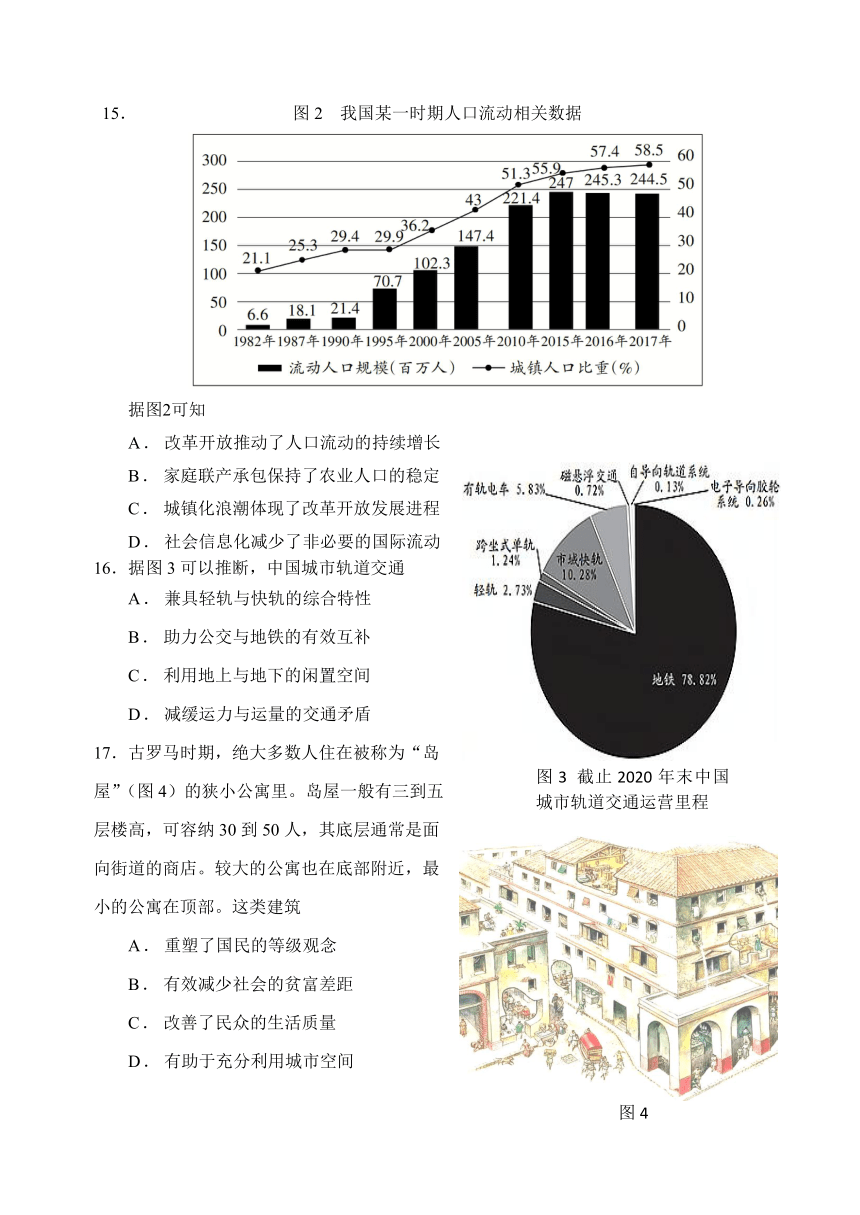

17.古罗马时期,绝大多数人住在被称为“岛屋”(图4)的狭小公寓里。岛屋一般有三到五

层楼高,可容纳30到50人,其底层通常是面

向街道的商店。较大的公寓也在底部附近,最小的公寓在顶部。这类建筑

A.重塑了国民的等级观念

B.有效减少社会的贫富差距

C.改善了民众的生活质量

D.有助于充分利用城市空间

18.黑死病结束后,西欧农民第一次能根据自己心情,自由地在各庄园之间辗转,并受到新主的欢迎。凡想要留住农民的领主,必须为其提供更好的土地劳作条件、保障租佃权,并废除他的常规劳役。这反映了当时

A.人力成本的提高 B.耕作方式的进步 C.人口大规模迁徙 D.封建制度的瓦解

19.1828年美国开始铺设第一条铁路,从巴尔的摩到俄亥俄共13英里,1830年该铁路建成通车。到19世纪60年代,美国国内有3万多英里的铁路线纵横交错,建设规模居世界首位。这一时期美国铁路迅速发展的重要原因是

A.南北战争后的重建 B.世界市场的形成

C.产业革命持续推进 D.联邦政府的建立

20.1858年,英国一份刊物登载了一幅漫画(图5)。画面中肮脏的泰晤士老爹将他的三个“子女”(“白喉”“淋巴结核”“霍乱”)介绍给伦敦美女城。对此解读合理的是

A.伦敦人口急剧增加

B.社会阶级矛盾日益尖锐

C.英国医疗技术落后

D.英国的城市化问题凸显

21.1918年,面对大流感的肆虐以及防疫陷入困境,美国出现了所谓的疫情“地理溯源”,进而有了“西班牙病毒”“俄国病毒”“德国病毒”等舆论风波。这一现象反映了

A.病毒研究的科学化 B.民族主义的狭隘化

C.语言暴力的感性化 D.医学问题的政治化

22.1929年,德国为解决科隆与波恩间的交通堵塞问题而修建公路,此道被视为世界上第一条高速公路。这条公路全程没有交叉路口和红绿灯,当时的科隆市长阿登纳认为:未来的道路就是这个样子的。对此公路修建分析正确的是

A.得益于汽车工业的发展 B.推动了德国经济高速发展

C.受到了高铁问世的启发 D.刺激了郊区购物中心出现

23.1958年,苏联提议发起一项由世界卫生组织领导的“根除天花项目”,1959年世界卫生大会通过了该提议。随后,美国不甘落后于对手,表示希望支持该项目。1980年,世卫组织正式宣布消灭天花。材料表明

A.天花蔓延弱化意识形态对立 B.美苏力量的变化影响抗疫成效

C.疫情防控需要跳出冷战思维 D.公共卫生政治化促进医学发展

24.2007年《欧盟智慧城市报告》提出基于云计算、社交网络等信息技术工具,让城市更加智能、科技、环保、低碳;2012年6月,中国有320多个城市借助物联网、传感网等信息技术工具积极开展“智慧城市”建设。这说明

A.世界各大洲城市化发展十分均衡

B.欧盟和中国主导智慧城市的发展

C.科学技术的进步影响城市发展方向

D.欧盟的城市发展理念凸显地域特色

二、非选择题(共3题,25题14分,26题14分,27题12分,共40分)

25.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 1874年法国传教士在上海徐家汇建立了观测台,为外国船只服务,这一时间标准被称为“海岸时”。19世纪末20世纪初,受列强控制,清朝海关采用了“海岸时”,并逐渐应用到铁路、航运、邮政、电报等行业,延及京奉等铁路沿线和长江流域。1927年北洋政府定北京时为标准时。1929年国民政府以南京时为标准时,每天通过电报和广播发布;上海、天津、南京、北平等地的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟,但汽笛、午炮或寺庙的钟声等报时方式仍在使用。中华人民共和国成立后将东八区区时定为北京时间,至此,近代以来未曾整齐划一的标准时间底定一统,成为新中国的一项时间制度及与国际社会交往的标准时间。

——整理自湛晓白《时间的社会文化史——近代中国时间制度与观念变迁研究》

(1)依据材料,概括近代中国标准时演变的特点,并结合所学分析其原因。(8分)

(2)依据材料并结合所学,阐述新中国标准时间确立的意义。(6分)

26.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 成吉思汗建国后,仿效中原的驿传制度,在大蒙古国境内普遍设立驿站。窝阔台汗时期,确立驿站制度,并将驿站交通线路扩大到钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊利汗国境内。忽必烈统一全国后,设立了专门管理驿站的中央机构——通政院。驿站以陆站为主,据提供的交通工具不同分成马站、牛站、车站、驿站、狗站等;另有水站、海站等作为补充。在驿站承当差役的人,称为站户,一旦被签发为站户登记入籍后,即世代相承,不得改易。乘骑驿马和使用驿站车辆等,都要有官府的证明或宗王的令旨。“除朝廷军情急速公事之外,毋得擅差铺马”。元朝的官员、王公、驸马、中外使臣的往来均利用驿站。忽必烈封八思巴为帝师,西藏僧侣利用元朝的驿站,往返于大都与青藏高原之间。有些地区的驿站、客馆具有浓厚的游牧文化特色,有些地区则有着农耕文化特色。大蒙古国和元朝政府大力建设中央到地方的各级驿站、客馆,使草原丝绸之路、海上丝绸之路得到了空前的发展。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代驿站的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析元代驿站的历史影响。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中华文明是革故鼎新、辉光日新的文明,静水深流与波澜壮阔交织。连续不是停滞、更不是僵化,而是以创新为支撑的历史进步过程。

……

中华文明从来不用单一文化代替多元文化,而是由多元文化汇聚成共同文化,化解冲突,凝聚共识。中华文化认同超越地域乡土、血缘世系、宗教信仰等,把内部差异极大的广土巨族整合成多元一体的中华民族。

……

和平、和睦、和谐是中华文明五千多年来一直传承的理念,主张以道德秩序构造一个群已合一的世界,在人已关系中以他人为重。倡导交通成和,反对隔绝闭塞;倡导共生并进,反对强人从已;倡导保合太和,反对丛林法则。

——摘自习近平《在文化传承发展座谈会上的讲话(2023年6月2日)》

请以“中华文明的特性”为主题,从材料中任选角度,自拟论题,运用所学写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

参考答案:

一、选择题(共24小题,每小题2.5分,共60分,每小题只有一个正确答案)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

选项 A A D C C A B B B B A D

题号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

选项 B D C D D A C D D A C C

25.(1)特点:最初带有殖民色彩;传播范围不断扩大(影响由弱到强);发展不平衡;受政权更迭影响。(4分,答出其中2点即可。)

背景:中国逐渐被卷入资本主义世界市场;近代中国社会转型的需要;受西方影响;中国政府主动变革;近代中国城市化的发展;民族资本主义的快速发展,各行业对时间管理的需求增加;时间观念的加强。(4分,答出其中2点即可。)

(2)意义:便于统筹规划,促进经济发展,便利人民生活;加强对新中国的政治认同;有利于与国际社会接轨,便利国际交往。(6分,答出其中3点即可。)

26.(1)特点:继承中原历史传统,又有蒙古民族特色;由国家开发建设;数量多、分布广泛;种类多样;管理严格;服务范围广泛,主要服务于政府事务;承担差役的人员固定,职业世袭化。(6分,答出3点即可)

(2)历史影响:加强了中央集权,巩固统一;促进了经济发展;推动了各地文化的交流与传播;有利于军队的快速调动和军需的运输;促进了民族交融;增加了民众的负担;为后世提供了经验与借鉴。(8分,答出4点即可)

27.示例:(12分)

【示例】

参考角度一:中华文明具有创新性。

参考角度二:中华文明具有连续性。

参考角度三:中华文明具有包容性/凝聚性。

参考角度四:中华文明具有和平性。

图1

图3 截止2020年末中国城市轨道交通运营里程

图4

图5

图一

图三

高二历史试卷

1、 选择题(共24小题,每小题2.5分,共60分,每小题只有一个正确答案)

1.《易经·说卦》:古代圣人之作《易》,是为了“顺性命之理”,于是“立天之道曰阴与阳;立地之道曰刚与柔;立人之道曰仁与义;兼三才而两之,故《易》六画而成卦”。该观点意在强调

A.天人合一的思想 B.自强不息的精神 C.尊重自然的情怀 D.和而不同的主张

2.春秋战国时期城市急剧增长,出现了新的城市群体,逾制建城的现象增多。城市作为统治者的行政、礼教和手工业中心的单一性质得以改变,“城以盛民”成为一个新的概念。这反映了

A.社会变革影响城市发展 B.城市转以经济功能为主

C.礼乐制度遭到彻底破坏 D.民本理念得以初步实践

3.魏晋南北朝时期,关中地区的灌溉系统在长期动乱中遭受到了严重破坏,“八百里秦川”

不复存在,关中粮食产量大幅度下降。隋朝建立之初,关中粮食危机已然成为一个突出问

题。材料可用来说明隋朝

A.政治中心的东移 B.含嘉仓建立的意义

C.经济重心的南移 D.开通大运河的原因

4. 表1 唐朝长安人口统计表

类别 宫廷人口 官员 禁卫军 市民 流动人口 外国人

人口(万) 3.5 6.5 20—30 80 5 2—3

表1反映出唐朝长安

A.是国家重要的政治中心 B.是当时世界上最大的城市

C.人口结构复杂开放包容 D.城市功能具有多样化特征

5.唐高宗时组织人员编修《唐本草》,“普颁天下,营求药物”,并令绘出实物图谱。据考证,药典里药图来源至少有13道133州。由此可知,《唐本草》的编修

A.强调中医的辨证施治

B.传承了前人的编写经验

C.重视药物的实地取证

D.确立了医典的修撰原则

6.文物无言,历史有声。

图1所呈现的文物能共同论证的主题是

A.中外经济文化交流

B.海上丝绸之路兴盛

C.商品世界范围流动

D.中国陶瓷工艺精湛

7.1601年,来华传教的意大利人利玛窦一度自喻为“西僧”,之后又改称为“西儒”,并研习儒家文明,以此表明他并非“西夷”。利玛窦此举说明

A.佛教在中国影响力不断减小 B.文明间交流应遵循适应原则

C.闭关锁国政策阻碍中外联系 D.明代儒学教化功能逐渐异化

8.明清时期,京杭大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。近代初期,因英国殖民入侵和太平天国运动,运河一度被封锁中断,直至洋务运动期间才恢复。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,此后京杭大运河以及沿线城市的地位一落千丈。材料表明

A.近代运河已失去存在的必要性 B.运河兴衰与国家发展紧密相关

C.中国交通发展受西方侵略影响 D.铁路是近代最先进的运输方式

9.1873年《申报》曾报道:一起盗窃案发生时,某男士因“恐轮船即开”而“仓皇失措,有奔跑之态”,被巡捕扭送公堂;该男子出示轮船客票,借助客票上的年、月、日、时自证清白。这表明,当时

A.媒体报道左右司法审判 B.交通变迁影响社会生活

C.民众普遍具有时间观念 D.无罪推定成为司法准则

10.1915年,陈独秀发表在《新青年》创刊号上具有发刊词性质的《敬告青年》一文,向青年提出六项希望,即“自主的而非奴隶的”“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”。“世界的而非锁国的”、“实利的而非虚文的”、“科学的而非想象的”。这反映了当时

A.青年教育受到民国政府重视 B.进步人士对救亡图存的探索

C.民主科学成为社会主流思想 D.西方制度对中国的广泛影响

11.1920年8月后,先进的知识分子陆续创办了《劳动者》《劳动妇女》《劳动周刊》等刊物,用浅显易懂的语言介绍马克思主义基本原理,帮助工人进一步加强对马克思主义理论的了解。这

A.推动了科学社会主义与工人运动的结合 B.改变了新文化运动发展方向和革命性质

C.扩大了共产国际在远东地区的重大影响 D.适应了中国民族独立与民族富强的要求

12.中华人民共和国成立后,为使广大职工尤其女工安心生产,上海市民主妇联筹委会与工作团体相互合作,“有计划有步骤地进行工厂托儿所的整理与改造工作,并积极帮助若干私营工厂建立托儿所”。截止1950年9月全市工厂托儿所共有床位3000余个,共收托4600余名婴儿,这一举措

A.提升了女工群体的社会地位 B.构建起完备福利体系

C.凸显社会主义制度的优越性 D.有助于保障生产效率

13.“赤脚医生”网络、合作医疗制度和县乡村三级医疗卫生网,被称为建国初中国农村卫生工作的“三大法宝”,被联合国誉为发展中国家农村医疗体制最佳者。这“三大法宝”

A.构建了中国医疗保障体系 B.促进了普惠医疗服务发展

C.实现了全民卫生保健目标 D.解决了广大农村医疗难题

14.我们日常所用的词语,如“生气”“发火”“精神”“气色”等词,都是源于中医理论。但在全球化的过程中,现代医学所遵循的机械的测量方法,无法精确地将中医的科学性体现出来。由此可见中医

A.缺乏精确测量手段 B.超越科学文化现象范畴

C.应该摒弃传统理论 D.需应对现代科学的挑战

15. 图2 我国某一时期人口流动相关数据

据图2可知

A.改革开放推动了人口流动的持续增长

B.家庭联产承包保持了农业人口的稳定

C.城镇化浪潮体现了改革开放发展进程

D.社会信息化减少了非必要的国际流动

16.据图3可以推断,中国城市轨道交通

A.兼具轻轨与快轨的综合特性

B.助力公交与地铁的有效互补

C.利用地上与地下的闲置空间

D.减缓运力与运量的交通矛盾

17.古罗马时期,绝大多数人住在被称为“岛屋”(图4)的狭小公寓里。岛屋一般有三到五

层楼高,可容纳30到50人,其底层通常是面

向街道的商店。较大的公寓也在底部附近,最小的公寓在顶部。这类建筑

A.重塑了国民的等级观念

B.有效减少社会的贫富差距

C.改善了民众的生活质量

D.有助于充分利用城市空间

18.黑死病结束后,西欧农民第一次能根据自己心情,自由地在各庄园之间辗转,并受到新主的欢迎。凡想要留住农民的领主,必须为其提供更好的土地劳作条件、保障租佃权,并废除他的常规劳役。这反映了当时

A.人力成本的提高 B.耕作方式的进步 C.人口大规模迁徙 D.封建制度的瓦解

19.1828年美国开始铺设第一条铁路,从巴尔的摩到俄亥俄共13英里,1830年该铁路建成通车。到19世纪60年代,美国国内有3万多英里的铁路线纵横交错,建设规模居世界首位。这一时期美国铁路迅速发展的重要原因是

A.南北战争后的重建 B.世界市场的形成

C.产业革命持续推进 D.联邦政府的建立

20.1858年,英国一份刊物登载了一幅漫画(图5)。画面中肮脏的泰晤士老爹将他的三个“子女”(“白喉”“淋巴结核”“霍乱”)介绍给伦敦美女城。对此解读合理的是

A.伦敦人口急剧增加

B.社会阶级矛盾日益尖锐

C.英国医疗技术落后

D.英国的城市化问题凸显

21.1918年,面对大流感的肆虐以及防疫陷入困境,美国出现了所谓的疫情“地理溯源”,进而有了“西班牙病毒”“俄国病毒”“德国病毒”等舆论风波。这一现象反映了

A.病毒研究的科学化 B.民族主义的狭隘化

C.语言暴力的感性化 D.医学问题的政治化

22.1929年,德国为解决科隆与波恩间的交通堵塞问题而修建公路,此道被视为世界上第一条高速公路。这条公路全程没有交叉路口和红绿灯,当时的科隆市长阿登纳认为:未来的道路就是这个样子的。对此公路修建分析正确的是

A.得益于汽车工业的发展 B.推动了德国经济高速发展

C.受到了高铁问世的启发 D.刺激了郊区购物中心出现

23.1958年,苏联提议发起一项由世界卫生组织领导的“根除天花项目”,1959年世界卫生大会通过了该提议。随后,美国不甘落后于对手,表示希望支持该项目。1980年,世卫组织正式宣布消灭天花。材料表明

A.天花蔓延弱化意识形态对立 B.美苏力量的变化影响抗疫成效

C.疫情防控需要跳出冷战思维 D.公共卫生政治化促进医学发展

24.2007年《欧盟智慧城市报告》提出基于云计算、社交网络等信息技术工具,让城市更加智能、科技、环保、低碳;2012年6月,中国有320多个城市借助物联网、传感网等信息技术工具积极开展“智慧城市”建设。这说明

A.世界各大洲城市化发展十分均衡

B.欧盟和中国主导智慧城市的发展

C.科学技术的进步影响城市发展方向

D.欧盟的城市发展理念凸显地域特色

二、非选择题(共3题,25题14分,26题14分,27题12分,共40分)

25.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 1874年法国传教士在上海徐家汇建立了观测台,为外国船只服务,这一时间标准被称为“海岸时”。19世纪末20世纪初,受列强控制,清朝海关采用了“海岸时”,并逐渐应用到铁路、航运、邮政、电报等行业,延及京奉等铁路沿线和长江流域。1927年北洋政府定北京时为标准时。1929年国民政府以南京时为标准时,每天通过电报和广播发布;上海、天津、南京、北平等地的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟,但汽笛、午炮或寺庙的钟声等报时方式仍在使用。中华人民共和国成立后将东八区区时定为北京时间,至此,近代以来未曾整齐划一的标准时间底定一统,成为新中国的一项时间制度及与国际社会交往的标准时间。

——整理自湛晓白《时间的社会文化史——近代中国时间制度与观念变迁研究》

(1)依据材料,概括近代中国标准时演变的特点,并结合所学分析其原因。(8分)

(2)依据材料并结合所学,阐述新中国标准时间确立的意义。(6分)

26.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 成吉思汗建国后,仿效中原的驿传制度,在大蒙古国境内普遍设立驿站。窝阔台汗时期,确立驿站制度,并将驿站交通线路扩大到钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊利汗国境内。忽必烈统一全国后,设立了专门管理驿站的中央机构——通政院。驿站以陆站为主,据提供的交通工具不同分成马站、牛站、车站、驿站、狗站等;另有水站、海站等作为补充。在驿站承当差役的人,称为站户,一旦被签发为站户登记入籍后,即世代相承,不得改易。乘骑驿马和使用驿站车辆等,都要有官府的证明或宗王的令旨。“除朝廷军情急速公事之外,毋得擅差铺马”。元朝的官员、王公、驸马、中外使臣的往来均利用驿站。忽必烈封八思巴为帝师,西藏僧侣利用元朝的驿站,往返于大都与青藏高原之间。有些地区的驿站、客馆具有浓厚的游牧文化特色,有些地区则有着农耕文化特色。大蒙古国和元朝政府大力建设中央到地方的各级驿站、客馆,使草原丝绸之路、海上丝绸之路得到了空前的发展。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代驿站的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析元代驿站的历史影响。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中华文明是革故鼎新、辉光日新的文明,静水深流与波澜壮阔交织。连续不是停滞、更不是僵化,而是以创新为支撑的历史进步过程。

……

中华文明从来不用单一文化代替多元文化,而是由多元文化汇聚成共同文化,化解冲突,凝聚共识。中华文化认同超越地域乡土、血缘世系、宗教信仰等,把内部差异极大的广土巨族整合成多元一体的中华民族。

……

和平、和睦、和谐是中华文明五千多年来一直传承的理念,主张以道德秩序构造一个群已合一的世界,在人已关系中以他人为重。倡导交通成和,反对隔绝闭塞;倡导共生并进,反对强人从已;倡导保合太和,反对丛林法则。

——摘自习近平《在文化传承发展座谈会上的讲话(2023年6月2日)》

请以“中华文明的特性”为主题,从材料中任选角度,自拟论题,运用所学写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

参考答案:

一、选择题(共24小题,每小题2.5分,共60分,每小题只有一个正确答案)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

选项 A A D C C A B B B B A D

题号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

选项 B D C D D A C D D A C C

25.(1)特点:最初带有殖民色彩;传播范围不断扩大(影响由弱到强);发展不平衡;受政权更迭影响。(4分,答出其中2点即可。)

背景:中国逐渐被卷入资本主义世界市场;近代中国社会转型的需要;受西方影响;中国政府主动变革;近代中国城市化的发展;民族资本主义的快速发展,各行业对时间管理的需求增加;时间观念的加强。(4分,答出其中2点即可。)

(2)意义:便于统筹规划,促进经济发展,便利人民生活;加强对新中国的政治认同;有利于与国际社会接轨,便利国际交往。(6分,答出其中3点即可。)

26.(1)特点:继承中原历史传统,又有蒙古民族特色;由国家开发建设;数量多、分布广泛;种类多样;管理严格;服务范围广泛,主要服务于政府事务;承担差役的人员固定,职业世袭化。(6分,答出3点即可)

(2)历史影响:加强了中央集权,巩固统一;促进了经济发展;推动了各地文化的交流与传播;有利于军队的快速调动和军需的运输;促进了民族交融;增加了民众的负担;为后世提供了经验与借鉴。(8分,答出4点即可)

27.示例:(12分)

【示例】

参考角度一:中华文明具有创新性。

参考角度二:中华文明具有连续性。

参考角度三:中华文明具有包容性/凝聚性。

参考角度四:中华文明具有和平性。

图1

图3 截止2020年末中国城市轨道交通运营里程

图4

图5

图一

图三

同课章节目录