2024—2025学年度吉林省长白朝鲜族自治县实验中学高二下学期4月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度吉林省长白朝鲜族自治县实验中学高二下学期4月月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高二下学期第一次考试历史试题

一、单选题(共16道小题,每题3分,共48分)

1.孟子说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。王守仁认为:吾心之良知,即天理”“自知之明,便是良知”。二者都()

A.具有朴素的唯物思想 B.认同道德主体的自觉性

C.将儒学哲学化思辨化 D.丰富了三纲五常的内涵

2.唐代实行三教并行政策,统治者利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也用佛道来安定社会,缓和矛盾;到了宋代,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;乾嘉盛世的学术文化,却渐渐与政治事业宣告脱节。由此可见()

A.统治者的好恶决定了学术思想的地位

B.儒家思想僵化严重阻碍社会进步发展

C.儒家思想经历由经世转向避世的转变

D.时代的发展推动主流意识形态的更替

3.据《新唐书·东夷列传》记载,日本使节在觐见皇帝后,大部分被安排进国子监学习,衣食住行等所有费用均由唐朝政府提供,学成后再返回日本,日本僧人则多在长安各大寺院寻师求法,如空海便在长安的青龙寺学习,这一时期的中日交流()

A.推动了中国印刷技术的外传 B.造就了东南亚文化圈的繁荣

C.有利于古代日本社会的变革 D.导致日本中央集权体制瓦解

4.习近平总书记指出:“我们要虚心学习借鉴人类社会创造的一切文明成果,但我们不能数典忘祖,不能照抄照搬别国的发展模式,也绝不会接受任何外国颐指气使的说教。”其主旨是()

A.继承传统,抵制西方文化 B.加强社会主义精神文明建设

C.立足现实,坚持文化自信 D.强调坚持独立自主外交方针

5.《吉尔伽美什与阿伽》是苏美尔时代的史诗之一,其中提及乌鲁克国遭遇外来入侵时,吉尔伽美什先是咨询长老会,长老会主张向对手投降,遭到吉尔伽美什的拒绝。吉尔伽美什转向咨询人民大会,人民大会主张抵抗。吉尔伽美什因此接受了人民大会的主张决定抵抗。这一现象说明当时乌鲁克国()

A.国家大事由人民大会决策 B.国家治理具有原始民主遗风

C.长老会权力不及人民大会 D.国家机构建设逐渐走向健全

6.13世纪以来,神迹剧开始在欧洲部分地区上演,剧情多是圣徒的生活、道德故事,以及最重要的《圣经》故事。而《圣经》故事大都由手工业行会负责演出,戏剧表演往往将基督徒的虔诚和粗鄙的幽默感结合起来,从而吸引了众多观众。这一类戏剧()

A.表达了资产阶级的文化追求

B.体现了市民阶层的价值取向

C.旨在确立基督教的统治地位

D.彰显了骑士阶层的道德理想

7.古希腊多数城邦采用的是贵族寡头制或个人专制,像雅典一样采用民主制的城邦大多默默无闻,并未取得能与雅典媲美的成就。众多的希腊科学和文化成就是在雅典民主制确立之前或衰落之后取得的,绝大多数也不是在雅典产生的。材料意在说明()

A.民主制度与专制制度各有优劣 B.雅典民主制的优势是有限的

C.科学文化发展与政治体制无关 D.城邦体制孕育了古希腊文明

8.德川幕府将朱子学奉为官学,注重以君臣关系和家族关系维持社会秩序。德川家康曾亲自邀请“日本朱子学之祖”藤原惺窝为诸侯公卿讲授“四书”。这反映德川幕府()

A.强化统治的思想基础 B.推崇中国正统思想

C.建立起中央集权国家 D.善于学习外来文化

9.有学者认为,在世界上古时期,游牧世界向农耕世界发动了两次大的冲击,其结果是游牧世界入袭一次,其范围便缩小一些,农耕世界随之扩大,最终使得亚欧大陆上的游牧世界大大缩小。这反映出()

A.战争造成不同文化的碰撞交锋 B.游牧民族促进了区域文化转型

C.农耕文明具有更强大的向心力 D.人口迁徙冲击了多元文明格局

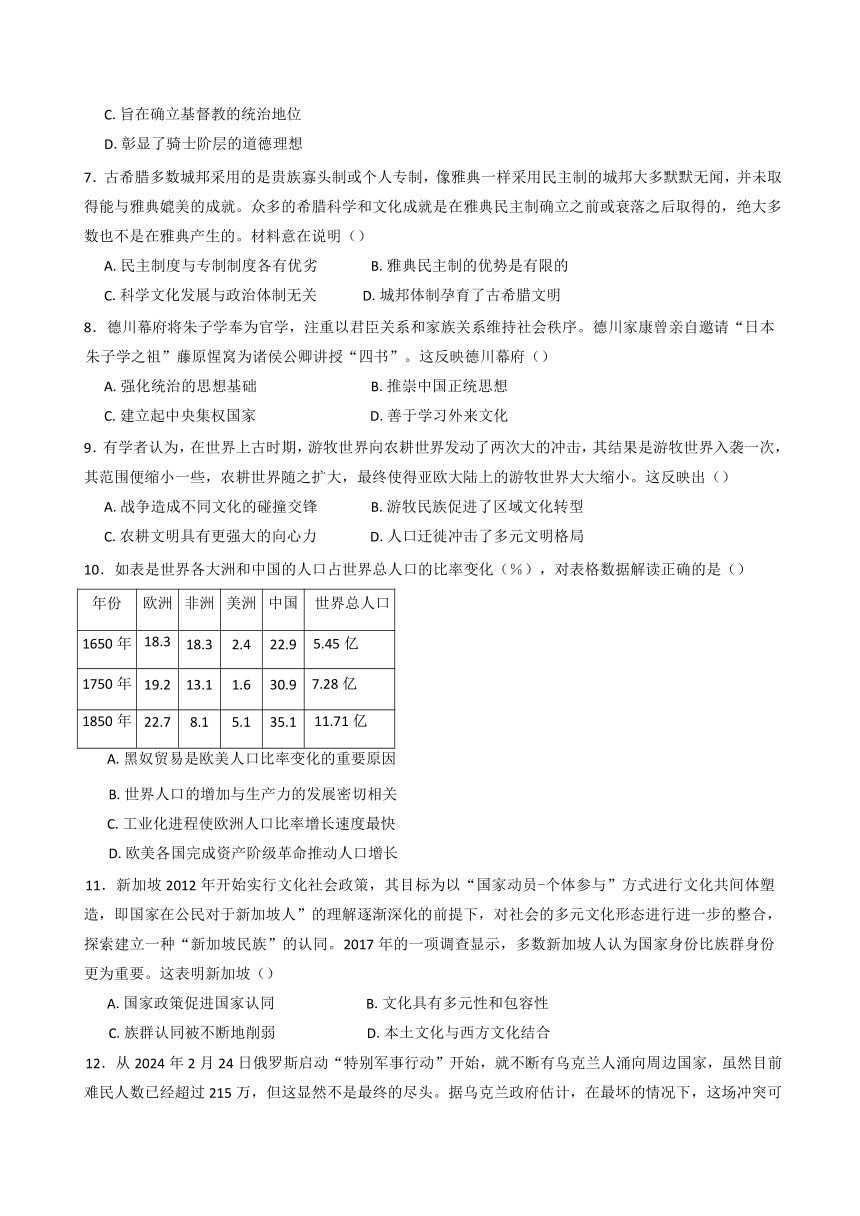

10.如表是世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%),对表格数据解读正确的是()

年份 欧洲 非洲 美洲 中国 世界总人口

1650年 18.3 18.3 2.4 22.9 5.45亿

1750年 19.2 13.1 1.6 30.9 7.28亿

1850年 22.7 8.1 5.1 35.1 11.71亿

A.黑奴贸易是欧美人口比率变化的重要原因

B.世界人口的增加与生产力的发展密切相关

C.工业化进程使欧洲人口比率增长速度最快

D.欧美各国完成资产阶级革命推动人口增长

11.新加坡2012年开始实行文化社会政策,其目标为以“国家动员-个体参与”方式进行文化共间体塑造,即国家在公民对于新加坡人”的理解逐渐深化的前提下,对社会的多元文化形态进行进一步的整合,探索建立一种“新加坡民族”的认同。2017年的一项调查显示,多数新加坡人认为国家身份比族群身份更为重要。这表明新加坡()

A.国家政策促进国家认同 B.文化具有多元性和包容性

C.族群认同被不断地削弱 D.本土文化与西方文化结合

12.从2024年2月24日俄罗斯启动“特别军事行动”开始,就不断有乌克兰人涌向周边国家,虽然目前难民人数已经超过215万,但这显然不是最终的尽头。据乌克兰政府估计,在最坏的情况下,这场冲突可能会导致500万名乌克兰人逃离该国,引发难民危机,这与2014年至2015年欧洲曾遭遇百万难民涌入的危机相比,只会更加严重、更加困难。关于难民问题以下认识最准确的是()

A.要反对霸权主义和强权政治 B.要努力构建公正合理的国际秩序

C.停止战争是解决难民问题的根源 D.要消除贫困和不公正现象

13.茶马古道指唐代以来为顺应当地人民需求,在中国西南和西北地区,以茶叶和马匹为主要交易内容,以马帮为主要运输工具的商品贸易通道。元朝建立驿站,从而使四川西部与西藏间的茶马古道大大延伸。明朝设卫驻军以保护茶道畅通。清朝时期四川在治藏中的作用大大提高,进一步推动了川藏“茶马贸易”。据此可知()

A.茶马古道有利于边疆地区开发与治理

B.政府推行重商主义,保护商人利益

C.茶马古道促进了中外经济与文化交流

D.政府保护互市,推动了跨区域贸易

14.有学者说:“自张骞”凿空西域以来,人们历经集市→驿站→都城→国家→区域→丝路地带等,不断拓展陆上丝绸之路往来空间;郑和七下西洋'带动人们历经互市→码头→港口→都城→国家→海域→丝路地带等,不断拓展海上丝绸之路交往空间。最终形成由'信息、思想、价值、规范、认同等文化资源的交流与吸收的“欲予欲取的文明进程'。”该学者意在强调()

A.丝路历史彰显中华文明守正创新精神B.古代中国注重将海禁与朝贡贸易相结合

C.古代中外交往着眼于开阔民众的眼界D.古代中外贸易旨在迎合国际形势的变化

15.日本新名词入华的初始者张之洞,在《学务纲要》中拟定“戒袭用外国无谓名词,以存国文,端士风”专条;精通西洋语文的辜鸿铭谩骂他人使用“改良”等外来词;翻译西洋小说的林纾批评“报馆文字......时时复搀入东人之新名词”。这些现象反映出当时()

A.近代学人排斥西学东渐 B.传统观念制约社会转型

C.中体西用束缚翻译事业 D.顽固势力捍卫传统文化

16.16世纪中后期,西洋自鸣钟传入中国。康熙帝在内务府造办处专门设立“自鸣钟处”,从全国招募人才学习钟表制造技术,尝试着自己生产钟表。后来自鸣钟处”又改为“做钟处”,从此“做钟处”成为专门制造钟表的皇家作坊。这可以用来说明当时()

A.“西学东渐”蔚然成风 B.钟表得到了市民阶层的追捧

C.钟表的制造技术得以发展 D.西方机器产品受到皇室青睐

二、材料分析题(共4题,17题12分,18题14分,19题14分,20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一战国时代,不同地域的文化存在着差异。秦始皇有汇合地域文化的理想,但并没有成功。到汉武帝执政时期,经过数十年的多次战争,地方的分裂势力基本肃清,而楚文化、秦文化和齐鲁文化等大体上完成了汇合的历史过程,“天下车同轨,书同文,行同伦”的局面才得到实现。汉武帝推行“罢黜百家,表章《六经》”的文化政策,结束了“师异道,人异论,百家殊方”的局面,确立了儒家在百家之学中的主导地位,为中华文化的传承奠定了坚实的政治基础。

君主集权政体,在我国漫长的封建社会有共性,也有个性。比如,西汉统治者主要实施政治、法律和思想文化的儒家化,代替了秦代的法家化。唐代除实行科举选拔人才外,还重视思想文化的内外交流,以及境内各民族融合所产生的文化创造力,促使儒、佛、道的融合,将中华古代文化推进到一个新的高度。在两宋时期,伴随着皇权强化与选官制度的完善,以及教育上书院制的成熟,中华文化更加深化。

-摘编自张岂之《中华文化何以连绵不断生生不息》

材料二宋明理学曾在启蒙运动时期被广泛推崇。伏尔泰就曾指出,“我们不能像中国人一样,真是大不幸!”“他们帝国(中国)的组织,是世界上最好的”“中国是地球上人口最多,管理最好,而且最优秀、最古老、也是最广博的王国”。当然,伏尔泰为了达到反对宗教神学的目的,对中国文化和以宋明理学为代表的儒家思想的赞美有言过其实之嫌。但就其结果而言,他这种对中国文化的极度赞美对法国的启蒙运动倒是起了积极的推动作用。

-据【美】麦克尼尔《世界史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化能够生生不息的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋明理学对法国启蒙运动的积极推动作用。(4分)

18.阅读材料,完成下面问题。

材料一四川历史上人口大迁移(部分)

年代 背景 移民情况 备注

战国(约前301年) 秦灭蜀国、巴国后。 秦移民万家(以一户四五丁口)入与,约有四五万人。

元末明初(约1361年至1387年) 元末,湖广地区爆发农民起义。 以湖广地域为主的南方移民入蜀。标志着移民来源发生了以南方人居多的变化。 第“湖广填四川”

清前期(17世纪中叶至18世纪中叶) 四川巡抚张德地上书请求移民:“四川自张献忠乱后,地旷人稀,请招民承垦。” 十余个省的移民入川,以湖北、湖南的移民最多,移民持续百余年 最大规模的“湖广填四川”

抗日战争前期(1937年至1940年) 由于南京失陷、武汉告急,国民政府将首都内迁到了“雾都”重庆。 江苏浙江等省和京津沪宁的学校、工厂、机关和居民疏散入川。据统计约700多万人从北方和沿海进入四川。

-摘编自《中国历史九次大移民影响深远》

材料二美国独立后,先后颁布了《西北土地法令》《宅地法》《印第安人迁移法案》等法律,鼓励向西部移民。1825年伊利运河竣工,从马里兰州西部到伊利诺斯州的全长952公里的国家级公路建成。......这些北美的清教徒们,带着“天定命运”(即在没有清楚界定的地盘上扩展的使命感)来到太平洋岸边。自然环境的美丽、和谐、富饶,吸引着土地投机商、农民、东部小农场主和大量欧洲移民。大片荒地被开垦出来,一大批农场、种植园在西部得以建立,农业快速发展,粮食、原料产量激增,成为东部工业发展的重要支撑。在西进运动中,种族灭绝政策导致大批印第安人丧失家园,处于萌芽状态的美洲文明被消灭。

-摘编自《论美国西进运动的原动力》等

(1)根据材料一,概括四川历史上人口大迁移的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国西进运动的原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料南诏古道是唐代云南地区的地方交通网。唐朝时西南各少数民族联合建立的南诏政权兴起,逐步统一了云南地区。开元二十六年(738),唐玄宗册封南诏首领皮逻阁为云南王。作为中央治下的地方政权,南诏推崇儒家文化,学习和接受中原的生产技术,派遣大臣子弟入唐学习,参照唐朝的制度文化推行改革。南诏仿效唐制,大力发展交通,建成了通达四方的道路网,既通往中原,也连接了通往缅甸、印度的“西南丝绸之路”。通过南诏古道,中原的丝绸、布匹、铁器等货物源源不断地运往西南,海外的琉璃、宝石、翡翠等异域方物也输入国内,促进了我国西南地区与中原以及东南亚地区的经济文化交流。

-摘编自潘岳等《中华民族共同体概论》等

(1)据材料并结合所学知识,概括南诏古道修建的历史背景。(8分)

(2)据材料并结合所学知识,说明南诏古道修建的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料撒哈拉沙漠是一大屏障、一大分隔者,而地中海相比之下却是一条连接的大道。历史上,北非人与地中海盆地周围其他诸民族的相互影响之所以超过他们与沙漠屏障以南地区诸民族的相互影响,其原因就在于此......沿尼罗河上游的是巨大的苏德沼泽地。这些沼泽地在历史上构成了一个可怕的障碍。而未被港湾、海湾和内海破损的、平直的海岸线,也使非洲大陆难以接近......这一地理环境还有助于说明,欧洲人侵入非洲较其侵入美洲,在时间选择上何以存在着反常的差别.......在美洲被开发、被殖民化以后的几个世纪中,非洲仍是一块“黑暗的大陆”。到1865年美国南北战争结束时,非洲还只是沿海地区和内陆几个不重要的地区为人们所知晓。甚至到1900年时,大约还有四分之一大陆未被开发。

-[美]斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴等译《全球通史--1500年以前的世界》

根据材料并结合所学知识,以“自然环境和文明发展”为主题,自拟论点,并加以阐述(要求:论题明确,论证充分,史论结合)(12分)

《2025年3月20日高中历史作业》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C C C B B B A C B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A B D A B C

17.(1)原因:以高度发达的农耕文明为基础(小农经济为基础);儒学(或儒家思想)主导地位的确立和自我发展;君主专制中央集权体制;统一的文化政策推动;地域文化和民族文化的交融;兼收并蓄的对外文化交流;书院等古代教育与史学传统保证了文化传承的连续性;内聚性的地理环境;选官制度特别是科举制的实行和完善;先进人士对中华文化的改造和弘扬。(任意4点即可)(8分)

(2)有利于批判封建君主专制(贵族特权);有利于批判天主教独裁统治;有利于宣扬理性”精神。(任意2点即可)(4分)

18.(1)特点:多发于动荡时期;开发求生存;持续时间长、来源广(以湖广为主)。(6分)

(2)原因:政府的推动;交通运输的发展;西部优越自然资源的吸引;大量欧洲移民的涌入。(8分)

19.(1)历史背景:唐朝实行开明、开放、包容的民族政策;南诏仿效唐朝制度、或学习唐朝(中原)制度;南诏重视发展交通;南诏经济文化发展。(8分)

(2)影响:推动西南边疆(西南地区、云南地区)的开发(经济文化的发展);少数民族、南诏接受(学习)中原文化(唐文化、汉文化、认同中原文化;促进民族交融/交流/交往;促进中外经济文化交流(或中外交流)(或促进西南丝绸之路繁荣,或促进对外贸易、对外经济文化交流)。(任意点即可)(6分)

20.示例:

论点:自然环境深刻影响文明的发展在文明起源阶段,适宜的自然环境是文明诞生的基础。

阐述:四大文明古国都诞生大河流域,河流提供了早起文明需要丰富的水资源和肥沃的土地,孕育了多个早期人类文明。自然环境还影响文明的经济形态,在古希腊,由于多山环海的地理环境,使得古希腊借此发展航海贸易,形成了以商业和手工业为主的经济模式,促进了城邦民主制的产生。再者,自然环境对文明的文化和宗教也有塑造作用,在古代生存环境恶劣的地区,在神话和宗教中带有浓厚的自然崇拜色彩,反映了古代任在与残酷的自然环境斗争的过程中产生对自然的敬畏心理。从军事防御角度来看,自然环境也起到关键作用,在古代城市的选址中,往往考虑到自然环境。如山脉可以作为天然的屏障,阻挡外敌入侵;河流既能为城市提供水源,又能从一定程度上作为防御的天险,有利于文明的延续。

综上所述,自然环境能在诸多方面深刻地影响到文明的产生,发展和延续。(12分)

一、单选题(共16道小题,每题3分,共48分)

1.孟子说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。王守仁认为:吾心之良知,即天理”“自知之明,便是良知”。二者都()

A.具有朴素的唯物思想 B.认同道德主体的自觉性

C.将儒学哲学化思辨化 D.丰富了三纲五常的内涵

2.唐代实行三教并行政策,统治者利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也用佛道来安定社会,缓和矛盾;到了宋代,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;乾嘉盛世的学术文化,却渐渐与政治事业宣告脱节。由此可见()

A.统治者的好恶决定了学术思想的地位

B.儒家思想僵化严重阻碍社会进步发展

C.儒家思想经历由经世转向避世的转变

D.时代的发展推动主流意识形态的更替

3.据《新唐书·东夷列传》记载,日本使节在觐见皇帝后,大部分被安排进国子监学习,衣食住行等所有费用均由唐朝政府提供,学成后再返回日本,日本僧人则多在长安各大寺院寻师求法,如空海便在长安的青龙寺学习,这一时期的中日交流()

A.推动了中国印刷技术的外传 B.造就了东南亚文化圈的繁荣

C.有利于古代日本社会的变革 D.导致日本中央集权体制瓦解

4.习近平总书记指出:“我们要虚心学习借鉴人类社会创造的一切文明成果,但我们不能数典忘祖,不能照抄照搬别国的发展模式,也绝不会接受任何外国颐指气使的说教。”其主旨是()

A.继承传统,抵制西方文化 B.加强社会主义精神文明建设

C.立足现实,坚持文化自信 D.强调坚持独立自主外交方针

5.《吉尔伽美什与阿伽》是苏美尔时代的史诗之一,其中提及乌鲁克国遭遇外来入侵时,吉尔伽美什先是咨询长老会,长老会主张向对手投降,遭到吉尔伽美什的拒绝。吉尔伽美什转向咨询人民大会,人民大会主张抵抗。吉尔伽美什因此接受了人民大会的主张决定抵抗。这一现象说明当时乌鲁克国()

A.国家大事由人民大会决策 B.国家治理具有原始民主遗风

C.长老会权力不及人民大会 D.国家机构建设逐渐走向健全

6.13世纪以来,神迹剧开始在欧洲部分地区上演,剧情多是圣徒的生活、道德故事,以及最重要的《圣经》故事。而《圣经》故事大都由手工业行会负责演出,戏剧表演往往将基督徒的虔诚和粗鄙的幽默感结合起来,从而吸引了众多观众。这一类戏剧()

A.表达了资产阶级的文化追求

B.体现了市民阶层的价值取向

C.旨在确立基督教的统治地位

D.彰显了骑士阶层的道德理想

7.古希腊多数城邦采用的是贵族寡头制或个人专制,像雅典一样采用民主制的城邦大多默默无闻,并未取得能与雅典媲美的成就。众多的希腊科学和文化成就是在雅典民主制确立之前或衰落之后取得的,绝大多数也不是在雅典产生的。材料意在说明()

A.民主制度与专制制度各有优劣 B.雅典民主制的优势是有限的

C.科学文化发展与政治体制无关 D.城邦体制孕育了古希腊文明

8.德川幕府将朱子学奉为官学,注重以君臣关系和家族关系维持社会秩序。德川家康曾亲自邀请“日本朱子学之祖”藤原惺窝为诸侯公卿讲授“四书”。这反映德川幕府()

A.强化统治的思想基础 B.推崇中国正统思想

C.建立起中央集权国家 D.善于学习外来文化

9.有学者认为,在世界上古时期,游牧世界向农耕世界发动了两次大的冲击,其结果是游牧世界入袭一次,其范围便缩小一些,农耕世界随之扩大,最终使得亚欧大陆上的游牧世界大大缩小。这反映出()

A.战争造成不同文化的碰撞交锋 B.游牧民族促进了区域文化转型

C.农耕文明具有更强大的向心力 D.人口迁徙冲击了多元文明格局

10.如表是世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%),对表格数据解读正确的是()

年份 欧洲 非洲 美洲 中国 世界总人口

1650年 18.3 18.3 2.4 22.9 5.45亿

1750年 19.2 13.1 1.6 30.9 7.28亿

1850年 22.7 8.1 5.1 35.1 11.71亿

A.黑奴贸易是欧美人口比率变化的重要原因

B.世界人口的增加与生产力的发展密切相关

C.工业化进程使欧洲人口比率增长速度最快

D.欧美各国完成资产阶级革命推动人口增长

11.新加坡2012年开始实行文化社会政策,其目标为以“国家动员-个体参与”方式进行文化共间体塑造,即国家在公民对于新加坡人”的理解逐渐深化的前提下,对社会的多元文化形态进行进一步的整合,探索建立一种“新加坡民族”的认同。2017年的一项调查显示,多数新加坡人认为国家身份比族群身份更为重要。这表明新加坡()

A.国家政策促进国家认同 B.文化具有多元性和包容性

C.族群认同被不断地削弱 D.本土文化与西方文化结合

12.从2024年2月24日俄罗斯启动“特别军事行动”开始,就不断有乌克兰人涌向周边国家,虽然目前难民人数已经超过215万,但这显然不是最终的尽头。据乌克兰政府估计,在最坏的情况下,这场冲突可能会导致500万名乌克兰人逃离该国,引发难民危机,这与2014年至2015年欧洲曾遭遇百万难民涌入的危机相比,只会更加严重、更加困难。关于难民问题以下认识最准确的是()

A.要反对霸权主义和强权政治 B.要努力构建公正合理的国际秩序

C.停止战争是解决难民问题的根源 D.要消除贫困和不公正现象

13.茶马古道指唐代以来为顺应当地人民需求,在中国西南和西北地区,以茶叶和马匹为主要交易内容,以马帮为主要运输工具的商品贸易通道。元朝建立驿站,从而使四川西部与西藏间的茶马古道大大延伸。明朝设卫驻军以保护茶道畅通。清朝时期四川在治藏中的作用大大提高,进一步推动了川藏“茶马贸易”。据此可知()

A.茶马古道有利于边疆地区开发与治理

B.政府推行重商主义,保护商人利益

C.茶马古道促进了中外经济与文化交流

D.政府保护互市,推动了跨区域贸易

14.有学者说:“自张骞”凿空西域以来,人们历经集市→驿站→都城→国家→区域→丝路地带等,不断拓展陆上丝绸之路往来空间;郑和七下西洋'带动人们历经互市→码头→港口→都城→国家→海域→丝路地带等,不断拓展海上丝绸之路交往空间。最终形成由'信息、思想、价值、规范、认同等文化资源的交流与吸收的“欲予欲取的文明进程'。”该学者意在强调()

A.丝路历史彰显中华文明守正创新精神B.古代中国注重将海禁与朝贡贸易相结合

C.古代中外交往着眼于开阔民众的眼界D.古代中外贸易旨在迎合国际形势的变化

15.日本新名词入华的初始者张之洞,在《学务纲要》中拟定“戒袭用外国无谓名词,以存国文,端士风”专条;精通西洋语文的辜鸿铭谩骂他人使用“改良”等外来词;翻译西洋小说的林纾批评“报馆文字......时时复搀入东人之新名词”。这些现象反映出当时()

A.近代学人排斥西学东渐 B.传统观念制约社会转型

C.中体西用束缚翻译事业 D.顽固势力捍卫传统文化

16.16世纪中后期,西洋自鸣钟传入中国。康熙帝在内务府造办处专门设立“自鸣钟处”,从全国招募人才学习钟表制造技术,尝试着自己生产钟表。后来自鸣钟处”又改为“做钟处”,从此“做钟处”成为专门制造钟表的皇家作坊。这可以用来说明当时()

A.“西学东渐”蔚然成风 B.钟表得到了市民阶层的追捧

C.钟表的制造技术得以发展 D.西方机器产品受到皇室青睐

二、材料分析题(共4题,17题12分,18题14分,19题14分,20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一战国时代,不同地域的文化存在着差异。秦始皇有汇合地域文化的理想,但并没有成功。到汉武帝执政时期,经过数十年的多次战争,地方的分裂势力基本肃清,而楚文化、秦文化和齐鲁文化等大体上完成了汇合的历史过程,“天下车同轨,书同文,行同伦”的局面才得到实现。汉武帝推行“罢黜百家,表章《六经》”的文化政策,结束了“师异道,人异论,百家殊方”的局面,确立了儒家在百家之学中的主导地位,为中华文化的传承奠定了坚实的政治基础。

君主集权政体,在我国漫长的封建社会有共性,也有个性。比如,西汉统治者主要实施政治、法律和思想文化的儒家化,代替了秦代的法家化。唐代除实行科举选拔人才外,还重视思想文化的内外交流,以及境内各民族融合所产生的文化创造力,促使儒、佛、道的融合,将中华古代文化推进到一个新的高度。在两宋时期,伴随着皇权强化与选官制度的完善,以及教育上书院制的成熟,中华文化更加深化。

-摘编自张岂之《中华文化何以连绵不断生生不息》

材料二宋明理学曾在启蒙运动时期被广泛推崇。伏尔泰就曾指出,“我们不能像中国人一样,真是大不幸!”“他们帝国(中国)的组织,是世界上最好的”“中国是地球上人口最多,管理最好,而且最优秀、最古老、也是最广博的王国”。当然,伏尔泰为了达到反对宗教神学的目的,对中国文化和以宋明理学为代表的儒家思想的赞美有言过其实之嫌。但就其结果而言,他这种对中国文化的极度赞美对法国的启蒙运动倒是起了积极的推动作用。

-据【美】麦克尼尔《世界史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化能够生生不息的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋明理学对法国启蒙运动的积极推动作用。(4分)

18.阅读材料,完成下面问题。

材料一四川历史上人口大迁移(部分)

年代 背景 移民情况 备注

战国(约前301年) 秦灭蜀国、巴国后。 秦移民万家(以一户四五丁口)入与,约有四五万人。

元末明初(约1361年至1387年) 元末,湖广地区爆发农民起义。 以湖广地域为主的南方移民入蜀。标志着移民来源发生了以南方人居多的变化。 第“湖广填四川”

清前期(17世纪中叶至18世纪中叶) 四川巡抚张德地上书请求移民:“四川自张献忠乱后,地旷人稀,请招民承垦。” 十余个省的移民入川,以湖北、湖南的移民最多,移民持续百余年 最大规模的“湖广填四川”

抗日战争前期(1937年至1940年) 由于南京失陷、武汉告急,国民政府将首都内迁到了“雾都”重庆。 江苏浙江等省和京津沪宁的学校、工厂、机关和居民疏散入川。据统计约700多万人从北方和沿海进入四川。

-摘编自《中国历史九次大移民影响深远》

材料二美国独立后,先后颁布了《西北土地法令》《宅地法》《印第安人迁移法案》等法律,鼓励向西部移民。1825年伊利运河竣工,从马里兰州西部到伊利诺斯州的全长952公里的国家级公路建成。......这些北美的清教徒们,带着“天定命运”(即在没有清楚界定的地盘上扩展的使命感)来到太平洋岸边。自然环境的美丽、和谐、富饶,吸引着土地投机商、农民、东部小农场主和大量欧洲移民。大片荒地被开垦出来,一大批农场、种植园在西部得以建立,农业快速发展,粮食、原料产量激增,成为东部工业发展的重要支撑。在西进运动中,种族灭绝政策导致大批印第安人丧失家园,处于萌芽状态的美洲文明被消灭。

-摘编自《论美国西进运动的原动力》等

(1)根据材料一,概括四川历史上人口大迁移的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国西进运动的原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料南诏古道是唐代云南地区的地方交通网。唐朝时西南各少数民族联合建立的南诏政权兴起,逐步统一了云南地区。开元二十六年(738),唐玄宗册封南诏首领皮逻阁为云南王。作为中央治下的地方政权,南诏推崇儒家文化,学习和接受中原的生产技术,派遣大臣子弟入唐学习,参照唐朝的制度文化推行改革。南诏仿效唐制,大力发展交通,建成了通达四方的道路网,既通往中原,也连接了通往缅甸、印度的“西南丝绸之路”。通过南诏古道,中原的丝绸、布匹、铁器等货物源源不断地运往西南,海外的琉璃、宝石、翡翠等异域方物也输入国内,促进了我国西南地区与中原以及东南亚地区的经济文化交流。

-摘编自潘岳等《中华民族共同体概论》等

(1)据材料并结合所学知识,概括南诏古道修建的历史背景。(8分)

(2)据材料并结合所学知识,说明南诏古道修建的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料撒哈拉沙漠是一大屏障、一大分隔者,而地中海相比之下却是一条连接的大道。历史上,北非人与地中海盆地周围其他诸民族的相互影响之所以超过他们与沙漠屏障以南地区诸民族的相互影响,其原因就在于此......沿尼罗河上游的是巨大的苏德沼泽地。这些沼泽地在历史上构成了一个可怕的障碍。而未被港湾、海湾和内海破损的、平直的海岸线,也使非洲大陆难以接近......这一地理环境还有助于说明,欧洲人侵入非洲较其侵入美洲,在时间选择上何以存在着反常的差别.......在美洲被开发、被殖民化以后的几个世纪中,非洲仍是一块“黑暗的大陆”。到1865年美国南北战争结束时,非洲还只是沿海地区和内陆几个不重要的地区为人们所知晓。甚至到1900年时,大约还有四分之一大陆未被开发。

-[美]斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴等译《全球通史--1500年以前的世界》

根据材料并结合所学知识,以“自然环境和文明发展”为主题,自拟论点,并加以阐述(要求:论题明确,论证充分,史论结合)(12分)

《2025年3月20日高中历史作业》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C C C B B B A C B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A B D A B C

17.(1)原因:以高度发达的农耕文明为基础(小农经济为基础);儒学(或儒家思想)主导地位的确立和自我发展;君主专制中央集权体制;统一的文化政策推动;地域文化和民族文化的交融;兼收并蓄的对外文化交流;书院等古代教育与史学传统保证了文化传承的连续性;内聚性的地理环境;选官制度特别是科举制的实行和完善;先进人士对中华文化的改造和弘扬。(任意4点即可)(8分)

(2)有利于批判封建君主专制(贵族特权);有利于批判天主教独裁统治;有利于宣扬理性”精神。(任意2点即可)(4分)

18.(1)特点:多发于动荡时期;开发求生存;持续时间长、来源广(以湖广为主)。(6分)

(2)原因:政府的推动;交通运输的发展;西部优越自然资源的吸引;大量欧洲移民的涌入。(8分)

19.(1)历史背景:唐朝实行开明、开放、包容的民族政策;南诏仿效唐朝制度、或学习唐朝(中原)制度;南诏重视发展交通;南诏经济文化发展。(8分)

(2)影响:推动西南边疆(西南地区、云南地区)的开发(经济文化的发展);少数民族、南诏接受(学习)中原文化(唐文化、汉文化、认同中原文化;促进民族交融/交流/交往;促进中外经济文化交流(或中外交流)(或促进西南丝绸之路繁荣,或促进对外贸易、对外经济文化交流)。(任意点即可)(6分)

20.示例:

论点:自然环境深刻影响文明的发展在文明起源阶段,适宜的自然环境是文明诞生的基础。

阐述:四大文明古国都诞生大河流域,河流提供了早起文明需要丰富的水资源和肥沃的土地,孕育了多个早期人类文明。自然环境还影响文明的经济形态,在古希腊,由于多山环海的地理环境,使得古希腊借此发展航海贸易,形成了以商业和手工业为主的经济模式,促进了城邦民主制的产生。再者,自然环境对文明的文化和宗教也有塑造作用,在古代生存环境恶劣的地区,在神话和宗教中带有浓厚的自然崇拜色彩,反映了古代任在与残酷的自然环境斗争的过程中产生对自然的敬畏心理。从军事防御角度来看,自然环境也起到关键作用,在古代城市的选址中,往往考虑到自然环境。如山脉可以作为天然的屏障,阻挡外敌入侵;河流既能为城市提供水源,又能从一定程度上作为防御的天险,有利于文明的延续。

综上所述,自然环境能在诸多方面深刻地影响到文明的产生,发展和延续。(12分)

同课章节目录