2024—2025学年度山东省聊城第三中学高二下学期第二次质量检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度山东省聊城第三中学高二下学期第二次质量检测历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

机密★启用前

高二下学期第二次质量检测(历史试题)

2025.04

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一项符合要求。

1.据专家考证,四五千年前,良渚文化、大汶口文化、龙山文化、陶寺文化等已有原始文字,尤其陶寺陶器上的朱书文字已与殷墟甲骨文属于同一系统,从甲骨文、金文发展演变到现在的汉字,之间没有任何缺环。这可以用以说明中华早期文明( )

A.突出文化领域的统一性 B.体现多样性和创新性

C.彰显区域交流的实用性 D.具有本土性和连续性

2.秦代,学校以法家思想与法律知识为主要教学内容,学生17岁后只要考试合格便可进入官僚系统任职。汉武帝时期,学校教学内容侧重于儒家经典,进人官僚系统任职的考试和要求众多,其中孝廉作为常科重要科目。这说明秦汉时期( )

A.官员选拔标准客观化 B.治国思想发生转变

C.知识分子的地位上升 D.教育体系走向成熟

3.茶马古道存在于中国西南地区,兴于唐宋,盛于明清,藏区出产的骡马、毛皮、药材等和内地出产的茶叶、布匹、盐和日用器皿等在横断山区高山深谷间南来北往,流动不息。这一现象( )

A.说明政府抑商政策松动 B.扩大了中外贸易的范围

C.推动了跨区域文化交流 D.反映了西南地区经济交流频繁

4.清朝初期,皇太极就在盛京建孔庙,奉颜子、曾子、子思、孟子配,春秋祭奠。顺治帝曾下旨:“先圣为万世道统之宗,礼当崇祀,昭朝廷尊师重道至意。”清朝重视祭孔活动是基于( )

A.强化王朝统治的正当性 B.弘扬中华传统文化

C.统一各民族思想的需要 D.确立儒学正统地位

5.表1为1902~1904年中国译书统计简表。据此可推知( )

表1

英 美 日 其他 百分比

哲学宗教 10 2 23 2 7.0

文学艺术 8 3 4 11 4.9

史地 8 10 90 20 24.0

社会科学 13 3 83 37 25.5

自然科学 10 9 73 20 21.0

应用科学 3 3 24 26 10.5

杂录 5 2 24 7 7.1

百分比 10.7 6.0 60.2 23.1 100.0

A.中体西用思想的传播受到了抑制 B.中外交汇促进改革思想深入发展

C.救亡图存探索路径发生重大变化 D.崇尚科学成为了社会的主流思潮

6.李大钊主张“竭力以受西洋文明之特长,以济吾静止文明之穷”,同时又指出“平情论之,东西文明,互有短长,不宜妄为轩轾于其间。”据此可知( )

A.新文化运动内部斗争激烈 B.工人运动有了科学理论指导

C.李大钊找到新的革命出路 D.中西文明的差异被理性审视

7.民歌在陕北民众中基础深厚。延安时期,民歌主要的言说主题与言说对象从“我”转向“我们”,不断强化“我们”,旧形式换上了新内容,如“咱们边区满地红”。对“我们”的认同说明( )

A.边区土地革命的效果显著 B.民歌艺术形式发生根本变化

C.中国军民团结抗敌的热情 D.民众的革命积极性得以调动

8.1952年后,我国初中历史教科书自编工作迈入正轨,并特别强调“劳动理念”的书写。例如教科书开篇写道“中国猿人制造劳动工具,开始跟动物有了根本的区别”;世界史部分则着重关注工业革命中纺织机、蒸汽机及其发明的重要性以及机器生产中孕育的社会变革趋势。这一举措旨在( )

A.引导教育为国家工业建设服务 B.巩固和强化主流意识形态

C.培养“劳动光荣”的社会价值观 D.保障社会主义改造的开展

9.洪水神话文本分布于世界各地和各个民族。面对洪水灭世的灾难,国外的洪水神话基本都是采取“躲避逃生”“保全性命”的观点,如苏美尔、巴比伦、希伯莱、希腊、印度等民族的神话。而中国的洪水神话是采取了“治”的观点。这反映出( )

A.生产力发展水平的区域不平衡性 B.自然地理环境决定文化特性

C.早期文明发展具有多元化的特点 D.古代各文明间缺乏交流联系

10.18世纪,美洲加勒比地区形成了克里奥尔语,它以非洲土著语为主干,吸收了西班牙语和法语的一些成分融合而成。这一语言影响了当地的官方语言法语,使其发音、语调、词汇,甚至语法都发生了一定的变化。这反映了( )

A.殖民扩张破坏土著文化 B.殖民国家丧失文化优势

C.人口迁移促进文化融合 D.族群混合推动文化认同

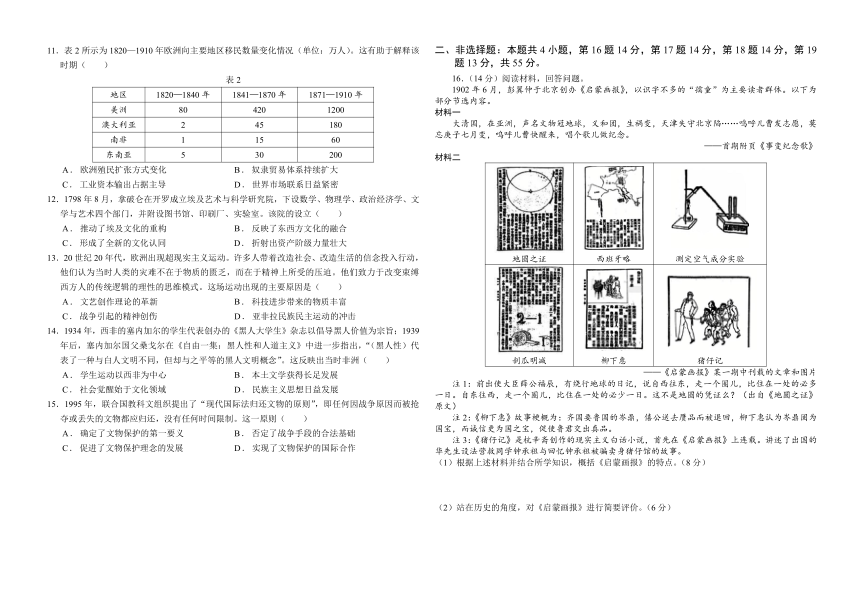

11.表2所示为1820—1910年欧洲向主要地区移民数量变化情况(单位:万人)。这有助于解释该时期( )

表2

地区 1820—1840年 1841—1870年 1871—1910年

美洲 80 420 1200

澳大利亚 2 45 180

南非 1 15 60

东南亚 5 30 200

A.欧洲殖民扩张方式变化 B.奴隶贸易体系持续扩大

C.工业资本输出占据主导 D.世界市场联系日益紧密

12.1798年8月,拿破仑在开罗成立埃及艺术与科学研究院,下设数学、物理学、政治经济学、文学与艺术四个部门,并附设图书馆、印刷厂、实验室。该院的设立( )

A.推动了埃及文化的重构 B.反映了东西方文化的融合

C.形成了全新的文化认同 D.折射出资产阶级力量壮大

13.20世纪20年代,欧洲出现超现实主义运动。许多人带着改造社会、改造生活的信念投入行动,他们认为当时人类的灾难不在于物质的匮乏,而在于精神上所受的压迫。他们致力于改变束缚西方人的传统逻辑的理性的思维模式。这场运动出现的主要原因是( )

A.文艺创作理论的革新 B.科技进步带来的物质丰富

C.战争引起的精神创伤 D.亚非拉民族民主运动的冲击

14.1934年,西非的塞内加尔的学生代表创办的《黑人大学生》杂志以倡导黑人价值为宗旨;1939年后,塞内加尔国父桑戈尔在《自由一集:黑人性和人道主义》中进一步指出,“(黑人性)代表了一种与白人文明不同,但却与之平等的黑人文明概念”。这反映出当时非洲( )

A.学生运动以西非为中心 B.本土文学获得长足发展

C.社会觉醒始于文化领域 D.民族主义思想日益发展

15.1995年,联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制。这一原则( )

A.确定了文物保护的第一要义 B.否定了战争手段的合法基础

C.促进了文物保护理念的发展 D.实现了文物保护的国际合作

二、非选择题:本题共4小题,第16题14分,第17题14分,第18题14分,第19题13分,共55分。

16.(14分)阅读材料,回答问题。

1902年6月,彭翼仲于北京创办《启蒙画报》,以识字不多的“孺童”为主要读者群体。以下为部分节选内容。

材料一

大清国,在亚洲,声名文物冠地球,义和团,生祸变,天津失守北京陷……呜呼儿曹发志愿,莫忘庚子七月变,呜呼儿曹快醒来,唱个歌儿做纪念。

——首期附页《事变纪念歌》

材料二

地圆之证 西班牙略 测定空气成分实验

剖瓜明减 柳下惠 猪仔记

——《启蒙画报》某一期中刊载的文章和图片

注1:前出使大臣薛公福辰,有绕行地球的日记,说自西往东,走一个圈儿,比住在一处的必多一日。自东往西,走一个圈儿,比住在一处的必少一日。这不是地圆的凭证么?(出自《地圆之证》原文)

注2:《柳下惠》故事梗概为:齐国要鲁国的岑鼎,僖公送去赝品而被退回,柳下惠认为岑鼎固为国宝,而诚信更为国之宝,促使鲁君交出真品。

注3:《猪仔记》是杭辛斋创作的现实主义白话小说,首先在《启蒙画报》上连载。讲述了出国的华先生设法营救同学钟承祖与回忆钟承祖被骗卖身猪仔馆的故事。

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括《启蒙画报》的特点。(8分)

(2)站在历史的角度,对《启蒙画报》进行简要评价。(6分)

17.(14分)阅读材料,回答问题。

曲阜孔庙:儒家文化传承的时代印记

材料一

山东曲阜孔庙是祭祀孔子的本庙。两千多年来,曲阜孔庙一直延续着祭祀,成为分布在中国、朝鲜、日本等国家2000多座孔庙的先河和范本,是名副其实的“中国第一庙”。作为祭祀孔子的礼制庙宇,其庞大建筑群涵盖了多个朝代的建筑风格。曲阜孔庙内还陈列着1000多幢碑碣石刻,有着“东方碑林”的美誉。其中最具代表性的当属汉代碑刻及明代御碑。曲阜孔庙内共有汉碑和汉代刻字20余块,是中国保存汉代碑刻最多的地方。曲阜孔庙共有四座明代御碑,所留碑文都极力称赞孔子之道。成化四年(1468年)所立“御制重修孔子庙碑”写道:“朕惟孔子之道,天下一日不可无焉”“孔子之道之在天下,如布帛粟菽,民生日用不可暂缺”。曲阜孔庙的石碑兼备各种字体,风格不同,各具特色,是难得的书法艺术珍品。

——摘编自房伟《儒家文化的“圣域”——曲阜孔庙》等

材料二

山东曲阜孔庙祭孔大典作为曲阜的文化名片,已被列为国家级非物质文化遗产。这一盛典依据传统礼制,通过乐、歌、舞、礼等形式,展现儒家文化的核心价值,每年吸引大量游客和学者前来。同时,曲阜当地学校积极开展“儒家经典进校园”活动,编写专门的校本教材,将《论语》《孟子》等经典篇章融入日常教学,培养学生的道德情操和人文素养,使儒家文化在年轻一代中得以延续和发展。

结合材料,以“文化传承·儒韵千秋”为题写一则历史短文。(14分)(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一

中世纪的伊斯兰国家,重视科学文化,对科学文化的限制要比西方基督教国家少得多。他们对于古典科学文化具有很高的评价,尤其注意吸收希腊科学文化的营养阿拉伯帝国地域辽阔,幅员广大,经济多元,特别适合各种文化的传播与融合,因此早在中世纪,阿拉伯的文化和科学就放射出耀眼的光芒,被称为阿拉伯的文艺复兴。

——摘编自朱孝远《阿拉伯的科学和文化》

材料二

人类创造文明财富的重大特征之一是它的共享性。通过交流和传播,一个民族、国家或地区的发明创造往往成为各族人民,乃至人类共享的财富。另一个特征是从全球范围来看,历史上从来没有一个地区永远是施惠者;同样,也不会有一个地区永世处于受惠者的地位。施惠和受惠的地位常常是互相转换的,有的历史时期施惠和受惠是交相进行的;施惠者和受惠者一身而二任,只有或多或少的量的不同。

——摘编自马克垚《世界文明史》

结合材料一,对材料二中的观点加以阐释。(14分)

19.(13分)阅读材料,回答问题。

近代英国饮茶风俗

17世纪初,茶叶输入到英国,价格昂贵,直到60年代,还只是贵族的饮品。18世纪起,饮茶逐渐成为英国大众消费,饮茶之风盛行。学者研究近代英国饮茶风俗时,搜集到下列材料。

材料一

表3为1670~1759英国茶输入数量表

表3

年代 五年进口 总额(磅) 年代 五年进口 总额(磅)

1670—1674 400磅26哂 1715—1719 1671564

1675—1679 4914 1720—1724 3501663

1680—1684 213 1725—1729 4113050

1685—1689 44096 1730—1734 3293537

1690—1694 80663 1735—1739 8363332

1695—1699 57141 1740—1744 6999128

1700—1704 336088 1745—1749 10198617

1705—1709 414123 1750—1754 12071103

1710—1714 903846 1755—1759 13497010

——陶德臣《英国茶叶消费的发展及其影响》

材料二

史料甲:英国诗人彼得·安东尼·莫特创作于1712年的《一首赞美茶的诗》(节选)

酒证明在它最吸引人的时候是最致命的,茶在其最愉悦的时候是最健康的。酒以其有害的烟雾征服了人们,茶征服了酒,尽管酒是人所征服的。酒只能使它所要激发的大脑发热;但茶给予光明,并防止头脑过热。

史料乙:英国画家荷加斯创作于1738年的油画《斯特罗德一家》

说明:油画中处于中心位置的是桌上的茶具,在画面的最前方,还有一个精美的茶盒。

(1)分析说明选择材料一研究近代英国饮茶风俗的理由。(6分)

(2)辨析说明甲、乙两则史料的价值。(4分)

(3)为进一步研究近代英国饮茶风俗,还可以从哪些角度搜集材料?(3分)

高二下学期第二次质量检测历史试题

参考答案及评分标准

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一项符合要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C A C D D B C C

题号 11 12 13 14 15

答案 D A C D C

二、非选择题:本题共4小题,第16题12分,第17题14分,第18题12分,第19题17分,共55分。

16.【答案】(1)①受众针对性明确。使用白话文、内容和编排都考虑“孺童”群体。

②形式图文并茂。以通俗易懂、趣味性的方式传播知识。

③内容综合性强。既包含自然科学(天文、地理、物理等)知识,又有社会人文领域(历史故事、时事新闻以及道德伦理等)内容。

④时代性突出。反映时事热点、社会变革等。

⑤重视爱国精神(或民族精神)的培养。(任答4点,共8分)

(2)积极影响:①思想启蒙作用大。打开了青少年了解新知识、新思想的窗口,传播了科学文化知识和进步社会观念,培养爱国主义情操。(3分)②文化传播价值高。画报形式丰富了文化传播载体,为后来儿童期刊创办提供经验。(1分)

局限性:受当时主流思想、政治环境等因素影响,存在一些错误观点,如对义和团和清王朝的看法。(2分)

17.【答案】(14分)

文化传承·儒韵千秋

儒家文化,作为中华民族传统文化的瑰宝,历经千年岁月洗礼,至今熠熠生辉。曲阜孔庙,作为儒家文化传承的核心载体,在历史长河中刻下了不可磨灭的印记。

曲阜孔庙被誉为“天下第一庙”,其建筑风格融合了多个朝代的特色,承载着不同历史时期人们对孔子及儒家思想的尊崇。它不仅是建筑艺术的集大成者,更是一座文化宝库。庙内1000多幢碑碣石刻,享有“东方碑林”的美誉。众多汉代碑刻,是研究汉代文化与书法艺术的珍贵资料;明代御碑上的碑文,极力称赞孔子之道,深刻体现出儒家思想在当时社会的重要地位。这些石碑兼备各种字体,风格各异,让后人透过文字与书法,得以感受儒家文化的博大精深。在当代,儒家文化传承展现出新活力。曲阜孔庙的祭孔大典通过乐、歌、舞、礼等形式,生动展现了儒家文化的核心价值。每年吸引大量游客和学者前来,成为传播儒家文化的重要窗口,促进了文化的交流与传承。同时,曲阜当地学校积极开展“儒家经典进校园”活动,专门编写校本教材,将《论语》《孟子》等融入日常教学,使儒家思想在年轻一代心中生根发芽,为儒家文化的延续发展注入源源不断的新生力量。

从曲阜孔庙的建筑与碑刻,到当代的祭孔大典和校园经典教育,儒家文化的传承,是一场跨越时空的接力,让儒家文化的独特韵味千秋万代流传不息。(14分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】(14分)

观点:文明具有共享性,各民族人民创造的文明财富往往成为全人类共享的财富;历史上文明财富施惠者和受惠者的地位常常互相转换。

阐释:在欧洲,“古典时代”是古希腊文化高度发展的时期,古希腊哲学家力图用理性认识世界和解释世界,对周边地区和后世产生了重要影响。7世纪,阿拉伯帝国开始兴起,征服了亚欧大陆广大地区,阿拉伯人重视科学与文化,继承和融合了被征服地区的文化遗产,把当地的文化典籍翻译成阿拉伯语,创造了阿拉伯文化。随着边疆扩展和商贸活动,阿拉伯帝国也成为东西文化交流的桥梁。阿拉伯帝国保存下来的古代典籍传回欧洲,成为欧洲思想解放运动的精神武器;伊本·西那的《医典》传入欧洲后被翻译成拉丁语,长期用作医学的标准教科书;印度的数字符号经阿拉伯人传入欧洲,被称为“阿拉伯数字”;中国的造纸术和火药等发明也经由阿拉伯地区传入欧洲,推动了欧洲文明进程的发展。

所以人类创造的文明并非由某个地区所独占,而是在不断地传播、交流中向前发展。

19.【答案】

(1)材料一中的数据反映出1670~1759年英国输入茶叶数量的大幅增长,可以用来分析近代英国饮茶风俗发展的原因,即:随着近代国际贸易的扩展,茶叶大量输入到英国,茶叶价格下降,成为大众饮品,饮茶风气盛行。而饮茶的盛行又进一步推动了茶叶的进口。(6分)

(2)史料甲、乙都是研究英国饮茶风俗的一手史料。史料甲为诗歌节选,创作于1712年,作者认为茶使人头脑清醒、身体健康,表达了对茶的赞美;史料乙为油画作品,创作于1738年,作者将茶具置于中心位置,反映出饮茶在家庭生活中的重要地位。二者作为文学艺术作品,是社会生活的反映,对于研究英国饮茶风俗有重要价值。诗歌、油画属于文学艺术作品,两者均具有强烈的个人主观色彩,有艺术加工成分。同时两者又都属于个案,不能体现出饮茶的普遍性,所以需要和其他史料相印证。(4分)

(3)饮茶文化的发展变化;饮茶风俗的影响;不同社会阶层饮茶风俗。(3分,考生若答“英国其他历史时期的饮茶风俗”“英国不同地区饮茶风俗的比较”“英国和其他国家饮茶风俗的比较”等,言之有理,均可给分)

高二下学期第二次质量检测(历史试题)

2025.04

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一项符合要求。

1.据专家考证,四五千年前,良渚文化、大汶口文化、龙山文化、陶寺文化等已有原始文字,尤其陶寺陶器上的朱书文字已与殷墟甲骨文属于同一系统,从甲骨文、金文发展演变到现在的汉字,之间没有任何缺环。这可以用以说明中华早期文明( )

A.突出文化领域的统一性 B.体现多样性和创新性

C.彰显区域交流的实用性 D.具有本土性和连续性

2.秦代,学校以法家思想与法律知识为主要教学内容,学生17岁后只要考试合格便可进入官僚系统任职。汉武帝时期,学校教学内容侧重于儒家经典,进人官僚系统任职的考试和要求众多,其中孝廉作为常科重要科目。这说明秦汉时期( )

A.官员选拔标准客观化 B.治国思想发生转变

C.知识分子的地位上升 D.教育体系走向成熟

3.茶马古道存在于中国西南地区,兴于唐宋,盛于明清,藏区出产的骡马、毛皮、药材等和内地出产的茶叶、布匹、盐和日用器皿等在横断山区高山深谷间南来北往,流动不息。这一现象( )

A.说明政府抑商政策松动 B.扩大了中外贸易的范围

C.推动了跨区域文化交流 D.反映了西南地区经济交流频繁

4.清朝初期,皇太极就在盛京建孔庙,奉颜子、曾子、子思、孟子配,春秋祭奠。顺治帝曾下旨:“先圣为万世道统之宗,礼当崇祀,昭朝廷尊师重道至意。”清朝重视祭孔活动是基于( )

A.强化王朝统治的正当性 B.弘扬中华传统文化

C.统一各民族思想的需要 D.确立儒学正统地位

5.表1为1902~1904年中国译书统计简表。据此可推知( )

表1

英 美 日 其他 百分比

哲学宗教 10 2 23 2 7.0

文学艺术 8 3 4 11 4.9

史地 8 10 90 20 24.0

社会科学 13 3 83 37 25.5

自然科学 10 9 73 20 21.0

应用科学 3 3 24 26 10.5

杂录 5 2 24 7 7.1

百分比 10.7 6.0 60.2 23.1 100.0

A.中体西用思想的传播受到了抑制 B.中外交汇促进改革思想深入发展

C.救亡图存探索路径发生重大变化 D.崇尚科学成为了社会的主流思潮

6.李大钊主张“竭力以受西洋文明之特长,以济吾静止文明之穷”,同时又指出“平情论之,东西文明,互有短长,不宜妄为轩轾于其间。”据此可知( )

A.新文化运动内部斗争激烈 B.工人运动有了科学理论指导

C.李大钊找到新的革命出路 D.中西文明的差异被理性审视

7.民歌在陕北民众中基础深厚。延安时期,民歌主要的言说主题与言说对象从“我”转向“我们”,不断强化“我们”,旧形式换上了新内容,如“咱们边区满地红”。对“我们”的认同说明( )

A.边区土地革命的效果显著 B.民歌艺术形式发生根本变化

C.中国军民团结抗敌的热情 D.民众的革命积极性得以调动

8.1952年后,我国初中历史教科书自编工作迈入正轨,并特别强调“劳动理念”的书写。例如教科书开篇写道“中国猿人制造劳动工具,开始跟动物有了根本的区别”;世界史部分则着重关注工业革命中纺织机、蒸汽机及其发明的重要性以及机器生产中孕育的社会变革趋势。这一举措旨在( )

A.引导教育为国家工业建设服务 B.巩固和强化主流意识形态

C.培养“劳动光荣”的社会价值观 D.保障社会主义改造的开展

9.洪水神话文本分布于世界各地和各个民族。面对洪水灭世的灾难,国外的洪水神话基本都是采取“躲避逃生”“保全性命”的观点,如苏美尔、巴比伦、希伯莱、希腊、印度等民族的神话。而中国的洪水神话是采取了“治”的观点。这反映出( )

A.生产力发展水平的区域不平衡性 B.自然地理环境决定文化特性

C.早期文明发展具有多元化的特点 D.古代各文明间缺乏交流联系

10.18世纪,美洲加勒比地区形成了克里奥尔语,它以非洲土著语为主干,吸收了西班牙语和法语的一些成分融合而成。这一语言影响了当地的官方语言法语,使其发音、语调、词汇,甚至语法都发生了一定的变化。这反映了( )

A.殖民扩张破坏土著文化 B.殖民国家丧失文化优势

C.人口迁移促进文化融合 D.族群混合推动文化认同

11.表2所示为1820—1910年欧洲向主要地区移民数量变化情况(单位:万人)。这有助于解释该时期( )

表2

地区 1820—1840年 1841—1870年 1871—1910年

美洲 80 420 1200

澳大利亚 2 45 180

南非 1 15 60

东南亚 5 30 200

A.欧洲殖民扩张方式变化 B.奴隶贸易体系持续扩大

C.工业资本输出占据主导 D.世界市场联系日益紧密

12.1798年8月,拿破仑在开罗成立埃及艺术与科学研究院,下设数学、物理学、政治经济学、文学与艺术四个部门,并附设图书馆、印刷厂、实验室。该院的设立( )

A.推动了埃及文化的重构 B.反映了东西方文化的融合

C.形成了全新的文化认同 D.折射出资产阶级力量壮大

13.20世纪20年代,欧洲出现超现实主义运动。许多人带着改造社会、改造生活的信念投入行动,他们认为当时人类的灾难不在于物质的匮乏,而在于精神上所受的压迫。他们致力于改变束缚西方人的传统逻辑的理性的思维模式。这场运动出现的主要原因是( )

A.文艺创作理论的革新 B.科技进步带来的物质丰富

C.战争引起的精神创伤 D.亚非拉民族民主运动的冲击

14.1934年,西非的塞内加尔的学生代表创办的《黑人大学生》杂志以倡导黑人价值为宗旨;1939年后,塞内加尔国父桑戈尔在《自由一集:黑人性和人道主义》中进一步指出,“(黑人性)代表了一种与白人文明不同,但却与之平等的黑人文明概念”。这反映出当时非洲( )

A.学生运动以西非为中心 B.本土文学获得长足发展

C.社会觉醒始于文化领域 D.民族主义思想日益发展

15.1995年,联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制。这一原则( )

A.确定了文物保护的第一要义 B.否定了战争手段的合法基础

C.促进了文物保护理念的发展 D.实现了文物保护的国际合作

二、非选择题:本题共4小题,第16题14分,第17题14分,第18题14分,第19题13分,共55分。

16.(14分)阅读材料,回答问题。

1902年6月,彭翼仲于北京创办《启蒙画报》,以识字不多的“孺童”为主要读者群体。以下为部分节选内容。

材料一

大清国,在亚洲,声名文物冠地球,义和团,生祸变,天津失守北京陷……呜呼儿曹发志愿,莫忘庚子七月变,呜呼儿曹快醒来,唱个歌儿做纪念。

——首期附页《事变纪念歌》

材料二

地圆之证 西班牙略 测定空气成分实验

剖瓜明减 柳下惠 猪仔记

——《启蒙画报》某一期中刊载的文章和图片

注1:前出使大臣薛公福辰,有绕行地球的日记,说自西往东,走一个圈儿,比住在一处的必多一日。自东往西,走一个圈儿,比住在一处的必少一日。这不是地圆的凭证么?(出自《地圆之证》原文)

注2:《柳下惠》故事梗概为:齐国要鲁国的岑鼎,僖公送去赝品而被退回,柳下惠认为岑鼎固为国宝,而诚信更为国之宝,促使鲁君交出真品。

注3:《猪仔记》是杭辛斋创作的现实主义白话小说,首先在《启蒙画报》上连载。讲述了出国的华先生设法营救同学钟承祖与回忆钟承祖被骗卖身猪仔馆的故事。

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括《启蒙画报》的特点。(8分)

(2)站在历史的角度,对《启蒙画报》进行简要评价。(6分)

17.(14分)阅读材料,回答问题。

曲阜孔庙:儒家文化传承的时代印记

材料一

山东曲阜孔庙是祭祀孔子的本庙。两千多年来,曲阜孔庙一直延续着祭祀,成为分布在中国、朝鲜、日本等国家2000多座孔庙的先河和范本,是名副其实的“中国第一庙”。作为祭祀孔子的礼制庙宇,其庞大建筑群涵盖了多个朝代的建筑风格。曲阜孔庙内还陈列着1000多幢碑碣石刻,有着“东方碑林”的美誉。其中最具代表性的当属汉代碑刻及明代御碑。曲阜孔庙内共有汉碑和汉代刻字20余块,是中国保存汉代碑刻最多的地方。曲阜孔庙共有四座明代御碑,所留碑文都极力称赞孔子之道。成化四年(1468年)所立“御制重修孔子庙碑”写道:“朕惟孔子之道,天下一日不可无焉”“孔子之道之在天下,如布帛粟菽,民生日用不可暂缺”。曲阜孔庙的石碑兼备各种字体,风格不同,各具特色,是难得的书法艺术珍品。

——摘编自房伟《儒家文化的“圣域”——曲阜孔庙》等

材料二

山东曲阜孔庙祭孔大典作为曲阜的文化名片,已被列为国家级非物质文化遗产。这一盛典依据传统礼制,通过乐、歌、舞、礼等形式,展现儒家文化的核心价值,每年吸引大量游客和学者前来。同时,曲阜当地学校积极开展“儒家经典进校园”活动,编写专门的校本教材,将《论语》《孟子》等经典篇章融入日常教学,培养学生的道德情操和人文素养,使儒家文化在年轻一代中得以延续和发展。

结合材料,以“文化传承·儒韵千秋”为题写一则历史短文。(14分)(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一

中世纪的伊斯兰国家,重视科学文化,对科学文化的限制要比西方基督教国家少得多。他们对于古典科学文化具有很高的评价,尤其注意吸收希腊科学文化的营养阿拉伯帝国地域辽阔,幅员广大,经济多元,特别适合各种文化的传播与融合,因此早在中世纪,阿拉伯的文化和科学就放射出耀眼的光芒,被称为阿拉伯的文艺复兴。

——摘编自朱孝远《阿拉伯的科学和文化》

材料二

人类创造文明财富的重大特征之一是它的共享性。通过交流和传播,一个民族、国家或地区的发明创造往往成为各族人民,乃至人类共享的财富。另一个特征是从全球范围来看,历史上从来没有一个地区永远是施惠者;同样,也不会有一个地区永世处于受惠者的地位。施惠和受惠的地位常常是互相转换的,有的历史时期施惠和受惠是交相进行的;施惠者和受惠者一身而二任,只有或多或少的量的不同。

——摘编自马克垚《世界文明史》

结合材料一,对材料二中的观点加以阐释。(14分)

19.(13分)阅读材料,回答问题。

近代英国饮茶风俗

17世纪初,茶叶输入到英国,价格昂贵,直到60年代,还只是贵族的饮品。18世纪起,饮茶逐渐成为英国大众消费,饮茶之风盛行。学者研究近代英国饮茶风俗时,搜集到下列材料。

材料一

表3为1670~1759英国茶输入数量表

表3

年代 五年进口 总额(磅) 年代 五年进口 总额(磅)

1670—1674 400磅26哂 1715—1719 1671564

1675—1679 4914 1720—1724 3501663

1680—1684 213 1725—1729 4113050

1685—1689 44096 1730—1734 3293537

1690—1694 80663 1735—1739 8363332

1695—1699 57141 1740—1744 6999128

1700—1704 336088 1745—1749 10198617

1705—1709 414123 1750—1754 12071103

1710—1714 903846 1755—1759 13497010

——陶德臣《英国茶叶消费的发展及其影响》

材料二

史料甲:英国诗人彼得·安东尼·莫特创作于1712年的《一首赞美茶的诗》(节选)

酒证明在它最吸引人的时候是最致命的,茶在其最愉悦的时候是最健康的。酒以其有害的烟雾征服了人们,茶征服了酒,尽管酒是人所征服的。酒只能使它所要激发的大脑发热;但茶给予光明,并防止头脑过热。

史料乙:英国画家荷加斯创作于1738年的油画《斯特罗德一家》

说明:油画中处于中心位置的是桌上的茶具,在画面的最前方,还有一个精美的茶盒。

(1)分析说明选择材料一研究近代英国饮茶风俗的理由。(6分)

(2)辨析说明甲、乙两则史料的价值。(4分)

(3)为进一步研究近代英国饮茶风俗,还可以从哪些角度搜集材料?(3分)

高二下学期第二次质量检测历史试题

参考答案及评分标准

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一项符合要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C A C D D B C C

题号 11 12 13 14 15

答案 D A C D C

二、非选择题:本题共4小题,第16题12分,第17题14分,第18题12分,第19题17分,共55分。

16.【答案】(1)①受众针对性明确。使用白话文、内容和编排都考虑“孺童”群体。

②形式图文并茂。以通俗易懂、趣味性的方式传播知识。

③内容综合性强。既包含自然科学(天文、地理、物理等)知识,又有社会人文领域(历史故事、时事新闻以及道德伦理等)内容。

④时代性突出。反映时事热点、社会变革等。

⑤重视爱国精神(或民族精神)的培养。(任答4点,共8分)

(2)积极影响:①思想启蒙作用大。打开了青少年了解新知识、新思想的窗口,传播了科学文化知识和进步社会观念,培养爱国主义情操。(3分)②文化传播价值高。画报形式丰富了文化传播载体,为后来儿童期刊创办提供经验。(1分)

局限性:受当时主流思想、政治环境等因素影响,存在一些错误观点,如对义和团和清王朝的看法。(2分)

17.【答案】(14分)

文化传承·儒韵千秋

儒家文化,作为中华民族传统文化的瑰宝,历经千年岁月洗礼,至今熠熠生辉。曲阜孔庙,作为儒家文化传承的核心载体,在历史长河中刻下了不可磨灭的印记。

曲阜孔庙被誉为“天下第一庙”,其建筑风格融合了多个朝代的特色,承载着不同历史时期人们对孔子及儒家思想的尊崇。它不仅是建筑艺术的集大成者,更是一座文化宝库。庙内1000多幢碑碣石刻,享有“东方碑林”的美誉。众多汉代碑刻,是研究汉代文化与书法艺术的珍贵资料;明代御碑上的碑文,极力称赞孔子之道,深刻体现出儒家思想在当时社会的重要地位。这些石碑兼备各种字体,风格各异,让后人透过文字与书法,得以感受儒家文化的博大精深。在当代,儒家文化传承展现出新活力。曲阜孔庙的祭孔大典通过乐、歌、舞、礼等形式,生动展现了儒家文化的核心价值。每年吸引大量游客和学者前来,成为传播儒家文化的重要窗口,促进了文化的交流与传承。同时,曲阜当地学校积极开展“儒家经典进校园”活动,专门编写校本教材,将《论语》《孟子》等融入日常教学,使儒家思想在年轻一代心中生根发芽,为儒家文化的延续发展注入源源不断的新生力量。

从曲阜孔庙的建筑与碑刻,到当代的祭孔大典和校园经典教育,儒家文化的传承,是一场跨越时空的接力,让儒家文化的独特韵味千秋万代流传不息。(14分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】(14分)

观点:文明具有共享性,各民族人民创造的文明财富往往成为全人类共享的财富;历史上文明财富施惠者和受惠者的地位常常互相转换。

阐释:在欧洲,“古典时代”是古希腊文化高度发展的时期,古希腊哲学家力图用理性认识世界和解释世界,对周边地区和后世产生了重要影响。7世纪,阿拉伯帝国开始兴起,征服了亚欧大陆广大地区,阿拉伯人重视科学与文化,继承和融合了被征服地区的文化遗产,把当地的文化典籍翻译成阿拉伯语,创造了阿拉伯文化。随着边疆扩展和商贸活动,阿拉伯帝国也成为东西文化交流的桥梁。阿拉伯帝国保存下来的古代典籍传回欧洲,成为欧洲思想解放运动的精神武器;伊本·西那的《医典》传入欧洲后被翻译成拉丁语,长期用作医学的标准教科书;印度的数字符号经阿拉伯人传入欧洲,被称为“阿拉伯数字”;中国的造纸术和火药等发明也经由阿拉伯地区传入欧洲,推动了欧洲文明进程的发展。

所以人类创造的文明并非由某个地区所独占,而是在不断地传播、交流中向前发展。

19.【答案】

(1)材料一中的数据反映出1670~1759年英国输入茶叶数量的大幅增长,可以用来分析近代英国饮茶风俗发展的原因,即:随着近代国际贸易的扩展,茶叶大量输入到英国,茶叶价格下降,成为大众饮品,饮茶风气盛行。而饮茶的盛行又进一步推动了茶叶的进口。(6分)

(2)史料甲、乙都是研究英国饮茶风俗的一手史料。史料甲为诗歌节选,创作于1712年,作者认为茶使人头脑清醒、身体健康,表达了对茶的赞美;史料乙为油画作品,创作于1738年,作者将茶具置于中心位置,反映出饮茶在家庭生活中的重要地位。二者作为文学艺术作品,是社会生活的反映,对于研究英国饮茶风俗有重要价值。诗歌、油画属于文学艺术作品,两者均具有强烈的个人主观色彩,有艺术加工成分。同时两者又都属于个案,不能体现出饮茶的普遍性,所以需要和其他史料相印证。(4分)

(3)饮茶文化的发展变化;饮茶风俗的影响;不同社会阶层饮茶风俗。(3分,考生若答“英国其他历史时期的饮茶风俗”“英国不同地区饮茶风俗的比较”“英国和其他国家饮茶风俗的比较”等,言之有理,均可给分)

同课章节目录