2024—2025学年度山东省诸城第一中学高二下学期2月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度山东省诸城第一中学高二下学期2月月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 563.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2月月考历史试题高二

一、单选题

1.如表是北朝尉迟氏(北魏“勋臣八姓”之一)墓志中关于祖源追溯的记载。据此推知,当时()

时期 相关墓志 祖源追溯

永熙三年(534) 《尉陵墓志》 先踪盖夏后之世

天宝十年(559) 《尉娘娘墓志》 发颛顼之遐源,资有夏之苗裔

大象二年(580) 《尉茂墓志》 盖帝轩辕之苗裔也

A.宗法观念强化B.北魏正统确立 C.华夏认同加强 D.南北交往密切

2.有学者认为中国历史到元明才由“小中国”变为“大中国”(如表)。这是因为元朗()

中国 地域意义 人民意义 文化意义 主权行使者

小中国 中原(九州) 汉人 农耕文化 汉族政权

大中国 十一行省 汉、蒙、色目等众多民族 农耕与草原文化兼有 不论民族(可以是汉族和少数民族的联合政权)

A.首次建立了统一多民族国家 B.深刻发展了“中国”的内涵

C.采取了因俗而治的治理模式 D.贯彻了民族平等的统治策略

3.图1、图2是两个历史时期的古代人类迁徙示意图,两幅图反映出()

图1

图2

A.人类文明走向多元一体 B.游牧民族冲击农耕世界

C.商路变迁影响文化交流 D.世界从分散到走向整体

4.下表为河北邓槽沟遗址发现的四个阶段的文化堆积层风貌。这反映出()

时间 状况

距今8000年左右 既有新的考古学文化因素,又体现出内蒙古兴隆洼文化的风貌

距今6500年左右 与河北地区的后岗文化相一致

距今5100年左右 与河套地区仰韶文化晚期文化极为相似

距今4200-4000年 发现类似于山东地区的龙山文化晚期的石城

A.中华文明的凝聚性增强 B.新石器时代部落战争激烈

C.多元文化的碰撞与交融 D.氏族之间的联系趋于紧密

5.1920年,蔡元培等人创办《音乐杂志》,在杂志开卷颂词”中强调“扬我国光,泱泱华胄”“乐以导德,律以和情”易俗移风,期国脉天然发展”。这体现了该杂志具有()

A.教育救国的理想 B.承担社会责任的功能

C.音乐革命的效果 D.倡导民主科学的精神

6.如图为唐代《五经正义》中的部分论述。其论述的核心是()

A.古代圣王都具有美德 B.臣子要有服从的美德

C.皇帝统治人民是天意 D.君主立德慎德的必要

7.17~18世纪,中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品,在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家从中国服饰中汲取灵感,自由表达自己的奇思异想。这反映出()

A.中欧服饰文化发展一体化 B.中国文化引领欧洲思想解放

C.商品流动带来了文化交融 D.中国服饰改变欧洲审美观念

8.下图空格处应是()

A.古埃及文明 B.阿兹特克文明

C.地中海文明 D.古巴比伦文明

9.中世纪,英国戏剧多以《圣经》内容为主。16世纪以后,英国戏剧人物主要是手工业者、商人、小贩等普通民众,场景也多以街道、商店为主。这一变化反映了()

A.市民是戏剧创作主力 B.社会审美旨趣出现阶层分化

C.城市商业化趋势加强 D.宗教改革打破了神学的束缚

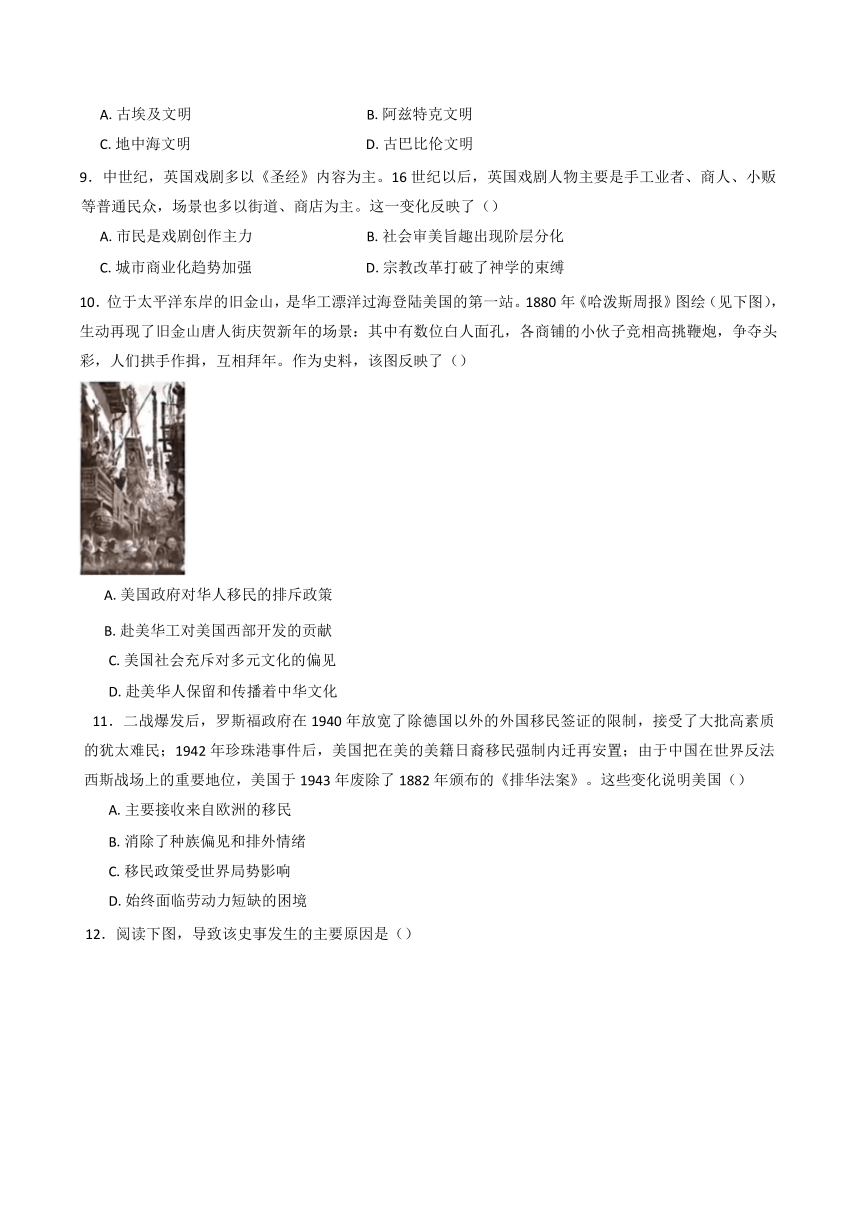

10.位于太平洋东岸的旧金山,是华工漂洋过海登陆美国的第一站。1880年《哈泼斯周报》图绘(见下图),生动再现了旧金山唐人街庆贺新年的场景:其中有数位白人面孔,各商铺的小伙子竞相高挑鞭炮,争夺头彩,人们拱手作揖,互相拜年。作为史料,该图反映了()

A.美国政府对华人移民的排斥政策

B.赴美华工对美国西部开发的贡献

C.美国社会充斥对多元文化的偏见

D.赴美华人保留和传播着中华文化

11.二战爆发后,罗斯福政府在1940年放宽了除德国以外的外国移民签证的限制,接受了大批高素质的犹太难民;1942年珍珠港事件后,美国把在美的美籍日裔移民强制内迁再安置;由于中国在世界反法西斯战场上的重要地位,美国于1943年废除了1882年颁布的《排华法案》。这些变化说明美国()

A.主要接收来自欧洲的移民

B.消除了种族偏见和排外情绪

C.移民政策受世界局势影响

D.始终面临劳动力短缺的困境

12.阅读下图,导致该史事发生的主要原因是()

A.华人“下南洋”和苦力贸易 B.全球劳动力市场的形成

C.资本主义世界市场最终形成 D.环球交通网络逐渐形成

13.17世纪,俄国引进许多翻译书籍,比较有代表性的有宣传哥白尼体系的地理学、《荷兰军法条例》、《罗马故事集》等。这反映了当时()

A.启蒙运动的延伸 B.印刷技术的进步C.西欧文化的扩展

D.国民教育的普及

14.下表为唐代“丝绸外贸”简表。由此可知,唐代()

丝绸外贸 交易所获主要商品 主要用途

边疆诸州对外“互市” 畜牧产品 御马、军马、驿站马、监牧种马

外国遣使“朝贡贸易” 金银珠宝、纺织品、香药、酒、乐器等 皇族消费、赏赐百官、诸藩使者

A.藩镇军事实力急剧膨胀 B.农业发展对马的需求增长

C.丝绸之路改变经济结构 D.丝绸兼具经济与战略职能

15.《法国大革命的文化起源》一书中认为“在某种意义上,恰恰是革命”制造了书籍,而不是相反,因为正是革命赋予了某些著作先驱性和纲领性的意义,将这些著作构建为它的起源。”由此可知,作者认为()

A.法国大革命激发了民族意识

B.革命维护了书籍出版界利益

C.革命扩大了启蒙思想的影响

D.《人权宣言》具有先驱性作用

16.观察下表,造成“希腊时代”和“希腊化时代”差异的主要原因是()

内容 时代

希腊时代(公元前5-4世纪) 希腊化时代(公元前4世纪一前2世纪末)

社会思想 理想主义、地方主义 现实主义、国际主义

教育 私学盛行 公学盛行

商业 有限的商业活动 广泛的海路商业活动

A.罗马帝国的建立 B:“世界帝国”的形成

C.海洋文明的影响 D.世界性航路逐渐形成

17.下面是朱熹制定的《白鹿洞书院学规》,该学规很快成为南宋书院统一的学规,也是此后历朝书院学规的范本。这是由于该学规()

·父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

·博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

·言忠信;行笃敬,惩忿室欲,迁善改过。

·己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己。

确立了社会主流价值观 B.促进了理学思想的传播

C.推动了科举制度的发展 D.适应了人才培养的需要

18.清朝史官修撰《明史》时,在史料的取舍上“凡不可信者,皆弃而不取;对歧说难定是非者,则列出各种不同的记载,让读者自己定夺”,并尽可能多地保留原始文献。由此可见,《明史》的修撰()

A.采取了较为客观的态度 B.创新了史学研究的方法

C.体现了文化专制的国策 D.丰厚了传统文化的内涵

二、材料题

19.阅读材料,回答问题。

“一叶秋海棠”

清末民初之际,学部所编《初等小学国文教科书》中对中国版图的想象有这样的描述:“我国地形,如秋海棠叶。出渤海,如叶之茎;西至葱岭,如叶之尖;各省及藩属,合为全叶。”中华民国成立后,商务印书馆出版的教科书《新地理》中,延续了“一叶秋海棠”这一意象。20世纪三四十年代,在民国政府推动下,除了教科书之外,“秋海棠”也开始广泛出现于报纸杂志等公共媒介中,并广为民众所接受。

“桑叶”与“蚕食”

“桑叶”是民国时期另一种对中国版图的想象。1922年商务印书馆发行的《新法地理教科书》中这样描述:“全部地形好像横铺着的一个大桑叶;再巧不过,中国本是蚕丝的发源的地方”。到30年代救亡话语体系将中国版图抽象为“桑叶”,将日本版图抽象为“蚕”。1938年,在题为《我们不怕鲸吞!我们只怕蚕食!》的抗战漫画中,所显示的桑叶被蚕食掉的中国版图的部分,与当时日军所占领的中国国土的形状具有高度的一致性。抗战期间的教材中,无论国民政府还是边区政府都存在着将中国版图比喻为“桑叶”的做法。

“雄鸡一唱天下白”

新中国成立后,一种新的中国版图想象应运而生,人们开始将中国版图比喻为“雄鸡”。据《人民日报》1952年4月13日的报道:“西安的少先队员曾指着中国版图的模型对中国人民志愿军归国代表庞焕洲说,咱们祖国真像一只美丽的大雄鸡”。而这一宣传极大推动了对这一认知的传播。此外,旧有海棠叶地图中难以突出台湾的地位,而雄鸡地图中,将台湾视为雄鸡迈出去的一只脚。这一解释被成功运用于政治解释之中,并成为大陆与台湾关系建构中的重要一环。

-摘编自徐鹏《秋海棠、桑叶、雄鸡与中国》

依据材料信息,提炼一个主题并加以阐释。(要求:主题准确完整,史实运用合理,语言逻辑清晰。)

20.阅读材料,回答问题。

凡尔赛宫:标志与象征

材料一凡尔赛位于巴黎西南郊。17世纪60年代,为远离暴乱频发的巴黎,路易十四在此兴建凡尔赛宫,王室成员和贵族在其中极尽奢华。1789年法国大革命爆发前的三级会议在此召开,第三等级的代表们在这里进行了著名的“网球场宣誓”。1789年10月,路易十六在巴黎民众的压力下返回首都,凡尔赛宫作为法国政治中心的历史就此终结。

在王室离开以后,围绕凡尔赛宫的命运曾产生过争论,部分民众要求摧毁其中的宫殿和花园,以示对专制统治的打击,但最终被议会以“凡尔赛宫是祖国的财产”为由制止。

1799年拿破仑发动雾月政变,结束了法国大革命以来长达十年的混乱状态。拿破仑提过对凡尔赛宫的规划:(我)将使其成为我们取得的胜利和我们民族的荣耀的永恒丰碑,雄踞于欧洲首都的大门前,供来自世界各地的人们参观。

1815年波旁王朝复辟,路易十八下令恢复凡尔赛宫的最初用途-王室的居所,招致巨大阻力,同时复辟王朝无力对凡尔赛宫进行大规模的修缮,使这一计划搁置下来。

1830年七月革命以后,法国进入了一个相对稳定的时期。国王路易·菲利普在1833年颁布法令,将凡尔赛宫改造为一座具有公共属性的“历史博物馆”,用来记录能够体现法国光辉历史的重大历史事件。

-摘编自荆文翰《从破坏到保护:法国大革命以来国家遗产政策研究》

材料二从1870年起,在不到一个世纪的时间里,法德三次兵戎相见。普法战争后,威廉一世选在凡尔赛宫镜厅登基,加冕为德意志帝国皇帝;一战后的议和条约也被选在凡尔赛宫签订,埋下了德国20年后挑起更大战争的祸根。二战后,法德在冷战的威胁下,终于出现和解的契机。

-摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一,简析法国大革命以来人们对凡尔赛宫的不同态度。

(2)结合材料二法德关系的史实,对凡尔赛宫遗产价值进行解读。

《二次过关》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B C B D C C C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18

答案 C B C D C B D A

19.主题:中国版图形象的塑造与变迁

阐释:清末民初,中国版图被塑造为“秋海棠”的形象。清末民初民族危机加深,民国建立,近代民族国家意识觉醒:(原因)此形象的塑造有助于唤醒和激发民众的爱国热情与民族认同。(影响)(分别从原因、影响两个维度分析)

20世纪30、40年代,中国版图被塑造为“桑叶”的形象。这一时期,日本发动侵华战争,抗日爱国的民族主义情绪日益高涨;(原因“桑叶”被“蚕食”的形象激发了民众的爱国激情,推动了抗日救亡运动发展。(影响)

新中国成立后,中国版图被塑造为“雄鸡”的形象。1949年新中国成立,中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元(或:中华民族实现民族独立;抗美援朝成为中华民族走向伟大复兴的重要里程碑);(原因雄鸡”形象充分展现了中华民族的民族自尊自信,以及中华儿女实现祖国统一的美好愿望和坚定决心。(影响)

中国版图形象的塑造与变迁,是受近代以来中国内外局势交织影响的产物,也是中华民族自强自立、历尽苦难辉煌的投射(或爱国主义、民族意识的投射)。

20.(1)部分民众要求摧毁凡尔赛的宫殿和花园。凡尔赛宫是王权的象征,摧毁其以示对专制的打击;启蒙思想广泛传播,民众民主意识提高。

国王路易十八主张恢复其为王室的居所。专制王朝复辟,以此彰显王权。

拿破仑和路易·菲利普主张将凡尔赛宫改造为历史博物馆。通过凡尔赛宫体现法国历史,构建民族认同;展示法国资产阶级革命的历史。

(2)二战前,凡尔赛宫是法德对抗与复仇的标志与象征。19世纪末20世纪初,资本主义政治经济发展不平衡,法德在争夺欧洲霸权与殖民地上矛盾尖锐,极端民族主义、法西斯主义导致法德之间长期仇视和战争,给欧洲带来深重的灾难。

凡尔赛宫成为人们敬畏历史、向往和平的记忆之场。保护凡尔赛宫历史文化遗产有利于缅怀历史、珍惜和平,警示人们唯有合作才能共享繁荣。

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

一、单选题

1.如表是北朝尉迟氏(北魏“勋臣八姓”之一)墓志中关于祖源追溯的记载。据此推知,当时()

时期 相关墓志 祖源追溯

永熙三年(534) 《尉陵墓志》 先踪盖夏后之世

天宝十年(559) 《尉娘娘墓志》 发颛顼之遐源,资有夏之苗裔

大象二年(580) 《尉茂墓志》 盖帝轩辕之苗裔也

A.宗法观念强化B.北魏正统确立 C.华夏认同加强 D.南北交往密切

2.有学者认为中国历史到元明才由“小中国”变为“大中国”(如表)。这是因为元朗()

中国 地域意义 人民意义 文化意义 主权行使者

小中国 中原(九州) 汉人 农耕文化 汉族政权

大中国 十一行省 汉、蒙、色目等众多民族 农耕与草原文化兼有 不论民族(可以是汉族和少数民族的联合政权)

A.首次建立了统一多民族国家 B.深刻发展了“中国”的内涵

C.采取了因俗而治的治理模式 D.贯彻了民族平等的统治策略

3.图1、图2是两个历史时期的古代人类迁徙示意图,两幅图反映出()

图1

图2

A.人类文明走向多元一体 B.游牧民族冲击农耕世界

C.商路变迁影响文化交流 D.世界从分散到走向整体

4.下表为河北邓槽沟遗址发现的四个阶段的文化堆积层风貌。这反映出()

时间 状况

距今8000年左右 既有新的考古学文化因素,又体现出内蒙古兴隆洼文化的风貌

距今6500年左右 与河北地区的后岗文化相一致

距今5100年左右 与河套地区仰韶文化晚期文化极为相似

距今4200-4000年 发现类似于山东地区的龙山文化晚期的石城

A.中华文明的凝聚性增强 B.新石器时代部落战争激烈

C.多元文化的碰撞与交融 D.氏族之间的联系趋于紧密

5.1920年,蔡元培等人创办《音乐杂志》,在杂志开卷颂词”中强调“扬我国光,泱泱华胄”“乐以导德,律以和情”易俗移风,期国脉天然发展”。这体现了该杂志具有()

A.教育救国的理想 B.承担社会责任的功能

C.音乐革命的效果 D.倡导民主科学的精神

6.如图为唐代《五经正义》中的部分论述。其论述的核心是()

A.古代圣王都具有美德 B.臣子要有服从的美德

C.皇帝统治人民是天意 D.君主立德慎德的必要

7.17~18世纪,中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品,在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家从中国服饰中汲取灵感,自由表达自己的奇思异想。这反映出()

A.中欧服饰文化发展一体化 B.中国文化引领欧洲思想解放

C.商品流动带来了文化交融 D.中国服饰改变欧洲审美观念

8.下图空格处应是()

A.古埃及文明 B.阿兹特克文明

C.地中海文明 D.古巴比伦文明

9.中世纪,英国戏剧多以《圣经》内容为主。16世纪以后,英国戏剧人物主要是手工业者、商人、小贩等普通民众,场景也多以街道、商店为主。这一变化反映了()

A.市民是戏剧创作主力 B.社会审美旨趣出现阶层分化

C.城市商业化趋势加强 D.宗教改革打破了神学的束缚

10.位于太平洋东岸的旧金山,是华工漂洋过海登陆美国的第一站。1880年《哈泼斯周报》图绘(见下图),生动再现了旧金山唐人街庆贺新年的场景:其中有数位白人面孔,各商铺的小伙子竞相高挑鞭炮,争夺头彩,人们拱手作揖,互相拜年。作为史料,该图反映了()

A.美国政府对华人移民的排斥政策

B.赴美华工对美国西部开发的贡献

C.美国社会充斥对多元文化的偏见

D.赴美华人保留和传播着中华文化

11.二战爆发后,罗斯福政府在1940年放宽了除德国以外的外国移民签证的限制,接受了大批高素质的犹太难民;1942年珍珠港事件后,美国把在美的美籍日裔移民强制内迁再安置;由于中国在世界反法西斯战场上的重要地位,美国于1943年废除了1882年颁布的《排华法案》。这些变化说明美国()

A.主要接收来自欧洲的移民

B.消除了种族偏见和排外情绪

C.移民政策受世界局势影响

D.始终面临劳动力短缺的困境

12.阅读下图,导致该史事发生的主要原因是()

A.华人“下南洋”和苦力贸易 B.全球劳动力市场的形成

C.资本主义世界市场最终形成 D.环球交通网络逐渐形成

13.17世纪,俄国引进许多翻译书籍,比较有代表性的有宣传哥白尼体系的地理学、《荷兰军法条例》、《罗马故事集》等。这反映了当时()

A.启蒙运动的延伸 B.印刷技术的进步C.西欧文化的扩展

D.国民教育的普及

14.下表为唐代“丝绸外贸”简表。由此可知,唐代()

丝绸外贸 交易所获主要商品 主要用途

边疆诸州对外“互市” 畜牧产品 御马、军马、驿站马、监牧种马

外国遣使“朝贡贸易” 金银珠宝、纺织品、香药、酒、乐器等 皇族消费、赏赐百官、诸藩使者

A.藩镇军事实力急剧膨胀 B.农业发展对马的需求增长

C.丝绸之路改变经济结构 D.丝绸兼具经济与战略职能

15.《法国大革命的文化起源》一书中认为“在某种意义上,恰恰是革命”制造了书籍,而不是相反,因为正是革命赋予了某些著作先驱性和纲领性的意义,将这些著作构建为它的起源。”由此可知,作者认为()

A.法国大革命激发了民族意识

B.革命维护了书籍出版界利益

C.革命扩大了启蒙思想的影响

D.《人权宣言》具有先驱性作用

16.观察下表,造成“希腊时代”和“希腊化时代”差异的主要原因是()

内容 时代

希腊时代(公元前5-4世纪) 希腊化时代(公元前4世纪一前2世纪末)

社会思想 理想主义、地方主义 现实主义、国际主义

教育 私学盛行 公学盛行

商业 有限的商业活动 广泛的海路商业活动

A.罗马帝国的建立 B:“世界帝国”的形成

C.海洋文明的影响 D.世界性航路逐渐形成

17.下面是朱熹制定的《白鹿洞书院学规》,该学规很快成为南宋书院统一的学规,也是此后历朝书院学规的范本。这是由于该学规()

·父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

·博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

·言忠信;行笃敬,惩忿室欲,迁善改过。

·己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己。

确立了社会主流价值观 B.促进了理学思想的传播

C.推动了科举制度的发展 D.适应了人才培养的需要

18.清朝史官修撰《明史》时,在史料的取舍上“凡不可信者,皆弃而不取;对歧说难定是非者,则列出各种不同的记载,让读者自己定夺”,并尽可能多地保留原始文献。由此可见,《明史》的修撰()

A.采取了较为客观的态度 B.创新了史学研究的方法

C.体现了文化专制的国策 D.丰厚了传统文化的内涵

二、材料题

19.阅读材料,回答问题。

“一叶秋海棠”

清末民初之际,学部所编《初等小学国文教科书》中对中国版图的想象有这样的描述:“我国地形,如秋海棠叶。出渤海,如叶之茎;西至葱岭,如叶之尖;各省及藩属,合为全叶。”中华民国成立后,商务印书馆出版的教科书《新地理》中,延续了“一叶秋海棠”这一意象。20世纪三四十年代,在民国政府推动下,除了教科书之外,“秋海棠”也开始广泛出现于报纸杂志等公共媒介中,并广为民众所接受。

“桑叶”与“蚕食”

“桑叶”是民国时期另一种对中国版图的想象。1922年商务印书馆发行的《新法地理教科书》中这样描述:“全部地形好像横铺着的一个大桑叶;再巧不过,中国本是蚕丝的发源的地方”。到30年代救亡话语体系将中国版图抽象为“桑叶”,将日本版图抽象为“蚕”。1938年,在题为《我们不怕鲸吞!我们只怕蚕食!》的抗战漫画中,所显示的桑叶被蚕食掉的中国版图的部分,与当时日军所占领的中国国土的形状具有高度的一致性。抗战期间的教材中,无论国民政府还是边区政府都存在着将中国版图比喻为“桑叶”的做法。

“雄鸡一唱天下白”

新中国成立后,一种新的中国版图想象应运而生,人们开始将中国版图比喻为“雄鸡”。据《人民日报》1952年4月13日的报道:“西安的少先队员曾指着中国版图的模型对中国人民志愿军归国代表庞焕洲说,咱们祖国真像一只美丽的大雄鸡”。而这一宣传极大推动了对这一认知的传播。此外,旧有海棠叶地图中难以突出台湾的地位,而雄鸡地图中,将台湾视为雄鸡迈出去的一只脚。这一解释被成功运用于政治解释之中,并成为大陆与台湾关系建构中的重要一环。

-摘编自徐鹏《秋海棠、桑叶、雄鸡与中国》

依据材料信息,提炼一个主题并加以阐释。(要求:主题准确完整,史实运用合理,语言逻辑清晰。)

20.阅读材料,回答问题。

凡尔赛宫:标志与象征

材料一凡尔赛位于巴黎西南郊。17世纪60年代,为远离暴乱频发的巴黎,路易十四在此兴建凡尔赛宫,王室成员和贵族在其中极尽奢华。1789年法国大革命爆发前的三级会议在此召开,第三等级的代表们在这里进行了著名的“网球场宣誓”。1789年10月,路易十六在巴黎民众的压力下返回首都,凡尔赛宫作为法国政治中心的历史就此终结。

在王室离开以后,围绕凡尔赛宫的命运曾产生过争论,部分民众要求摧毁其中的宫殿和花园,以示对专制统治的打击,但最终被议会以“凡尔赛宫是祖国的财产”为由制止。

1799年拿破仑发动雾月政变,结束了法国大革命以来长达十年的混乱状态。拿破仑提过对凡尔赛宫的规划:(我)将使其成为我们取得的胜利和我们民族的荣耀的永恒丰碑,雄踞于欧洲首都的大门前,供来自世界各地的人们参观。

1815年波旁王朝复辟,路易十八下令恢复凡尔赛宫的最初用途-王室的居所,招致巨大阻力,同时复辟王朝无力对凡尔赛宫进行大规模的修缮,使这一计划搁置下来。

1830年七月革命以后,法国进入了一个相对稳定的时期。国王路易·菲利普在1833年颁布法令,将凡尔赛宫改造为一座具有公共属性的“历史博物馆”,用来记录能够体现法国光辉历史的重大历史事件。

-摘编自荆文翰《从破坏到保护:法国大革命以来国家遗产政策研究》

材料二从1870年起,在不到一个世纪的时间里,法德三次兵戎相见。普法战争后,威廉一世选在凡尔赛宫镜厅登基,加冕为德意志帝国皇帝;一战后的议和条约也被选在凡尔赛宫签订,埋下了德国20年后挑起更大战争的祸根。二战后,法德在冷战的威胁下,终于出现和解的契机。

-摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一,简析法国大革命以来人们对凡尔赛宫的不同态度。

(2)结合材料二法德关系的史实,对凡尔赛宫遗产价值进行解读。

《二次过关》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B C B D C C C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18

答案 C B C D C B D A

19.主题:中国版图形象的塑造与变迁

阐释:清末民初,中国版图被塑造为“秋海棠”的形象。清末民初民族危机加深,民国建立,近代民族国家意识觉醒:(原因)此形象的塑造有助于唤醒和激发民众的爱国热情与民族认同。(影响)(分别从原因、影响两个维度分析)

20世纪30、40年代,中国版图被塑造为“桑叶”的形象。这一时期,日本发动侵华战争,抗日爱国的民族主义情绪日益高涨;(原因“桑叶”被“蚕食”的形象激发了民众的爱国激情,推动了抗日救亡运动发展。(影响)

新中国成立后,中国版图被塑造为“雄鸡”的形象。1949年新中国成立,中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元(或:中华民族实现民族独立;抗美援朝成为中华民族走向伟大复兴的重要里程碑);(原因雄鸡”形象充分展现了中华民族的民族自尊自信,以及中华儿女实现祖国统一的美好愿望和坚定决心。(影响)

中国版图形象的塑造与变迁,是受近代以来中国内外局势交织影响的产物,也是中华民族自强自立、历尽苦难辉煌的投射(或爱国主义、民族意识的投射)。

20.(1)部分民众要求摧毁凡尔赛的宫殿和花园。凡尔赛宫是王权的象征,摧毁其以示对专制的打击;启蒙思想广泛传播,民众民主意识提高。

国王路易十八主张恢复其为王室的居所。专制王朝复辟,以此彰显王权。

拿破仑和路易·菲利普主张将凡尔赛宫改造为历史博物馆。通过凡尔赛宫体现法国历史,构建民族认同;展示法国资产阶级革命的历史。

(2)二战前,凡尔赛宫是法德对抗与复仇的标志与象征。19世纪末20世纪初,资本主义政治经济发展不平衡,法德在争夺欧洲霸权与殖民地上矛盾尖锐,极端民族主义、法西斯主义导致法德之间长期仇视和战争,给欧洲带来深重的灾难。

凡尔赛宫成为人们敬畏历史、向往和平的记忆之场。保护凡尔赛宫历史文化遗产有利于缅怀历史、珍惜和平,警示人们唯有合作才能共享繁荣。

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

同课章节目录