2024—2025学年度山西省大同市浑源县第七中学校高二下学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度山西省大同市浑源县第七中学校高二下学期第一次月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 235.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

浑源七中20242025学年第二学期高二年级第一次月考历史试题

考试分值:100;考试时间:75分钟;

一、选择题(共16小题,每题3分,共48分。)

1.中国传统音乐以宫、商、角、徵、羽为五声音阶。《史记乐书》记载:“闻宫音,使人温舒而广大;闻商音,使人方正而好义;闻角音,使人恻隐而爱人;闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而好礼。”这一表述体现了中华文化()

A.重视选贤任能B.尊重个性自由

C.强调多元互鉴 D.注重仁义道德

2.永乐元年,朱棣下令翰林学士编修《永乐大典》,编篆完成后,朱棣亲撰序文序百王之传,总历代之典......篆集四库之书,及购募天下遗籍,上自古初,迄于当世,旁搜博采,汇聚群分,助为典奥。”由此可见,《永乐大典》的编纂()

A.为明清新思潮的出现奠定基础 B.促进中华优秀传统文化的传承

C.服务于封建小农经济发展需要 D.推动明朝社会重文风气的兴盛

3.飞天是佛教壁画或石刻中空中飞舞的神。北凉、北魏时期敦煌壁画中的飞天造型带有男性特征,腰系印度围裙,深目高鼻,上身半裸。到唐代,飞天已基本女性化,脸形丰满,姿态妩媚,有些飞天头梳唐代妇女流行的双丫髻。飞天形象的变化反映出当时()

A.佛教的本土化趋势B.丝绸之路促进民族交融

C.女性地位有所提高D.敦煌成为文化交流中心

4.据下表信息,可以得出的结论是()

(汉明帝)遣使至大月氏国,写取佛经四十二章。

近代西方探险家斯坦因等曾在罗布泊至敦煌古道上,发现公元1世纪的粟特文佛经。

据季羡林考证,汉地最早的佛经皆不是直接译自梵文,而是经过中亚古代语言,特别是吐火罗语的媒介。

A.佛教经由丝绸之路传播到中国 B.汉代没有与印度建立直接联系

C.欧亚商贸和文化交流较为频繁 D.中华文化具有开放性和包容性

5.在西方文明史上,阿拉伯百年翻译运动构成了承上启下的关键一环,亚里士多德的著作几乎全部译成阿拉伯语,柏拉图的知识以智慧文学的形式在阿拉伯世界流传,还有大量古希腊语医学著作被译成阿拉伯语言,此后又传入欧洲。据此可推知,该运动()

A.造就了阿拉伯帝国文化繁荣的局面 B.体现出希腊化时代的文化交流和碰撞

C.为文艺复兴在欧洲兴起创造了条件 D.促使阿拉伯成为东西方文化交流桥梁

6.有学者认为:“纵观波斯对于文化的贡献,乃在政治方面......在古物学和历史学上,波斯还有一个很大的贡献。波斯征服了那肥腆月弯之后,就仿了那里的楔形文字和拼音文字,自己另外创造了一种楔形的拼音文字。这个波斯的新字母比那巴比伦古文,自然容易读些。五十年前,有几个懂得波斯文的古学家,忽然发现了它与巴比伦古文的关系,于是那久藏在地下的两河流域的历史,也就渐渐的出现于人世了。”该学者意在强调()

A.波斯帝国的统治推动了不同文化间的交流与重构

B.西亚文明和希腊文明发生了持续深入广泛的交流

C.古代战争使人们在反思本土文化中产生精神阵痛

D.在历史研究过程中文献解读比实物研究更为重要

7罗马《十二铜表法》中关于交易行为的要求十分严格,不仅要求交易当事人亲自到场,说出规定的套语,履行铜片的交付手续,而且需要五位证人和一位司秤到场作证,交易方为有效。这一规定从本质上反映了罗马()

A.公民法注重形式的特点 B.早期的商品经济尚不发达

C.平民与贵族的矛盾激化 D.法律以调节贸易纠纷为主

8.12世纪后期,流行于西欧的文学作品《列那狐传奇》擅长以“兽”喻人。在故事中,生病的狮子象征国王,凶横的熊比喻大封建主,掠夺成性的狼影射骑士,愚笨的驴暗指教士,鸡、免等动物则代表下层民众。当主角列那狐与狮子、熊、狼展开斗争时,最后的胜利者一定是灵巧狡猾的列那狐。这一作品在西欧的流行()

A.反映了王权与教权的斗争 B.根源于商品经济的发展

C.沉重打击了封建政治体制 D.受文艺复兴运动的影响

9.《摩奴法典》将人们的法律地位和权利义务作了更为严格的区分,婆罗门是第一种姓,掌握神权,垄断文化;刹帝利是第二种姓,掌握军政大权;吠舍是第三种姓,主要从事农牧业和商业;首陀罗是第四种姓,绝大部分是被雅利安人征服的土著居民,有一些是失去村社身份的自由人,有相当一部分是奴隶。这些规定()

A.旨在维护高种姓的特权地位 B.树立了法律在社会治理中的权威

C.说明印度等级结构日益复杂 D.体现出早期人类文明具有独特性

10人类学家弗朗兹·博亚兹认为:“人类的历史证明,一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会集团的经验。......彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。”下列不能佐证这一观点的是()

A.美洲文明 B.印度文明 C.两河流域文明 D.华夏文明

11斯塔夫理阿诺斯认为:游牧民凭借马和铁质武器,掀起了两次席卷诸文明中心的大规模的入侵浪潮......最终结果,除中东外,各地文明均被摧毁。其他地方的帝国都迅速地、接二连三地崛起和崩溃。随着公元前12世纪多利安人的频频入侵,希腊坠入“黑暗时代”。由此可知,该学者的主要观点是()

A.游牧民族的迁徙推动了新的帝国的崛起和崩溃

B.游牧民族的迁徙整体上推动了新的区域文明的形成

C.游牧民族的迁徙一定程度上造成地区的动荡、文化的浩劫

D.游牧民族的迁徙促进了不同种族、区域之间的交流

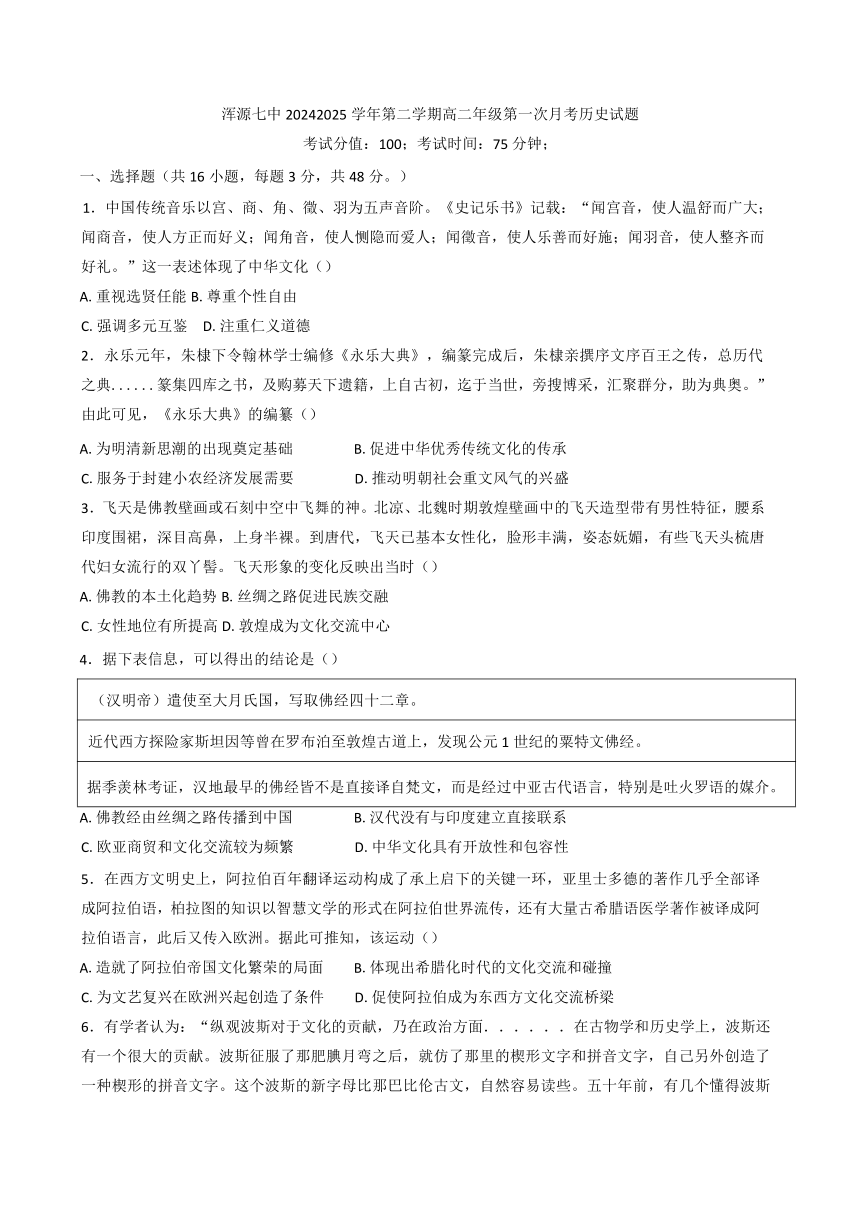

12.下图所示为发现于中亚撒马尔罕的阿诗塔姆钱币,为大月氏人所造,钱币上的粟特文是当地的通用文字。这可用于印证()

正面:国王半身像。有粟特文

背面:弓箭手,周边是希腊文

A.亚历山大帝国境内商业活动发达 B.中亚地区多元文化的交融

C.古希腊与中亚存在直接商贸联系 D.贵霜帝国对古印度的统治

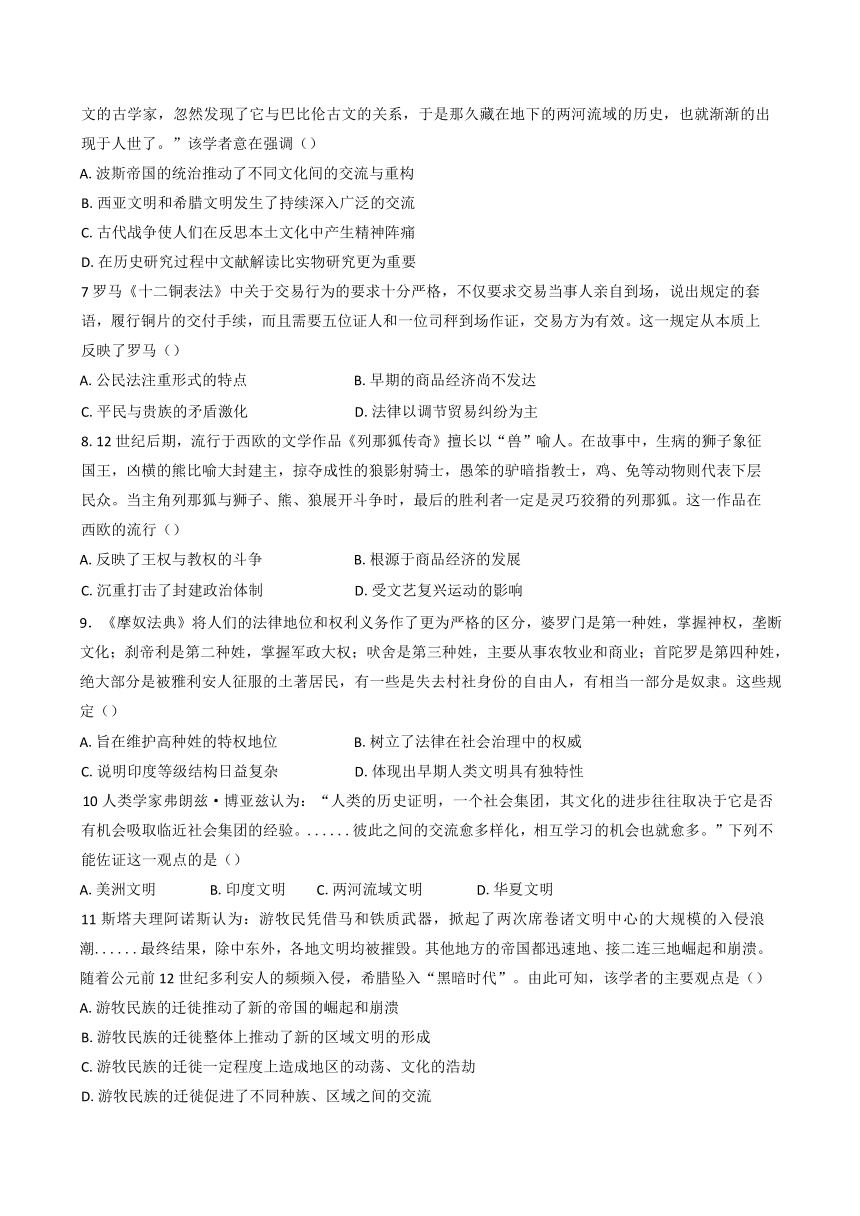

13.下图为15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)。其中③是()

A.亚洲 B.欧洲

C.非洲 D.美洲

14.19世纪初,英国政府对东印度公司进行改革,规定

所有公职人员必须在英国完成正规的基础教育,并接受专业培训后,方可赴印度就职。此后,英国政府还专门成立威廉堡学院和海来伯里行政管理学校,为东印度公司培养专业人才。英国政府的这些举措()

A.推动了印度民主政治改革 B.旨在提升东印度公司的经济效能

C.强化了对印度的殖民统治 D.借鉴了自身文官制度的先进经验

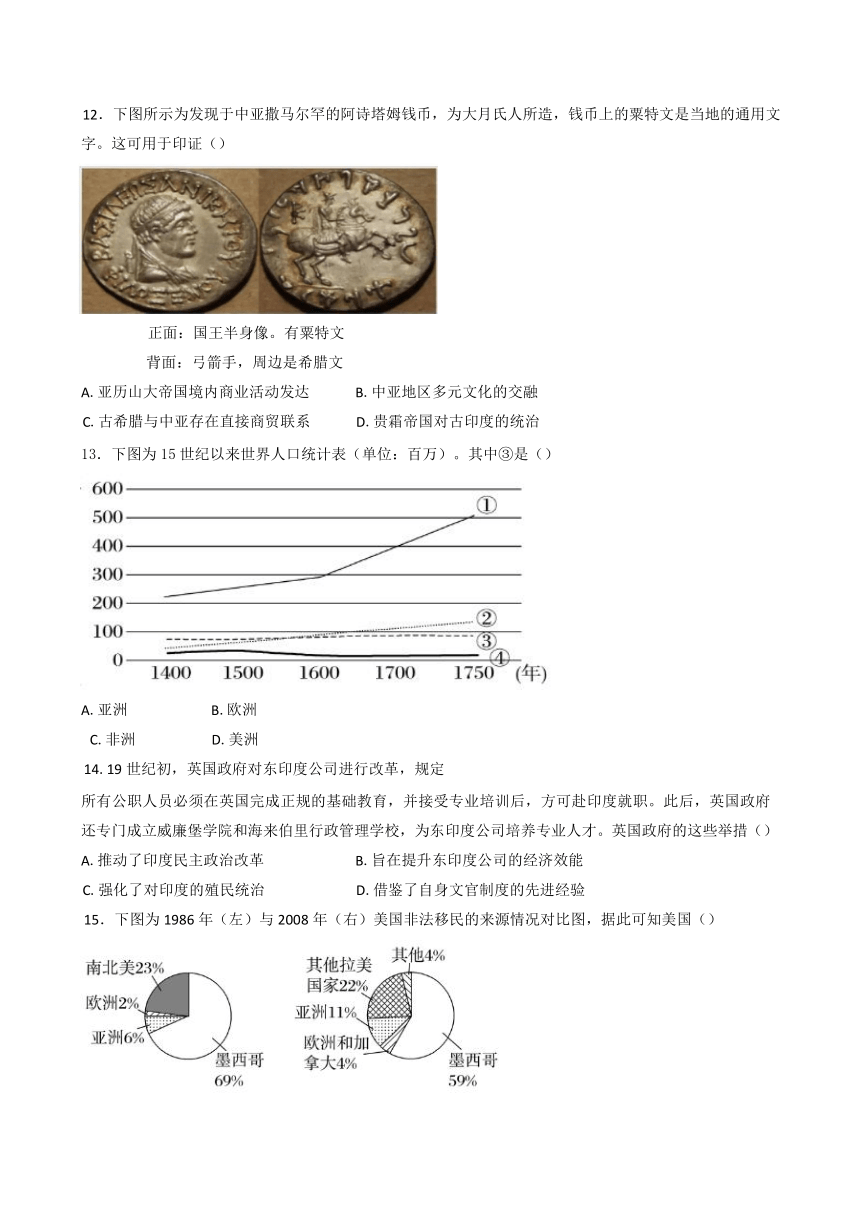

15.下图为1986年(左)与2008年(右)美国非法移民的来源情况对比图,据此可知美国()

A.国内族群的构成已发生较大变化 B.非法移民的来源表现出高度集中性

C.对于他国民众的吸引力有所下降 D.严控非法移民的政策取得一定效果

16从二战后到20世纪50年代初,大约有1500万到2000万移民获准进入英国、法国、德国和北欧国家。他们大多来自西班牙、葡萄牙、希腊、南斯拉夫和土耳其等国家,也有人来自印度、巴基斯坦、北非等其他地区。这股移民潮()

A.有助于欧洲推进经济复兴计划 B.使冷战局势更加严峻

C.实质是宗教冲突下的难民问题 D.促使欧洲走向一体化

二、非选择题(四小题,共52分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一下图为古代希腊雕塑艺术作品。

材料二古希腊的艺术,尤其是希腊雕塑,无论是表现众神、英雄还是运动员形象,都呈现出强烈的理想化倾向。“田径运动员的雕像不求逼真;它们是理想化的人物肖像,其唯一的目的似乎就在于纪念奥运会上取得的胜利,替奥运会作宣传。艺术家们甚至不能保证见过优胜者本人,有时不得不根据人们对肖像原型随便所作的描述进行创作。”古希腊的艺术家们在创作时更加关注如何将具体的对象经过提炼、概括,在形象中注入“优秀”的品质,使之成为全民道德典范的象征。当时很多艺术家也都在艺术创作中通过探究表现对象的比例关系,例如运用“黄金比”将每一个雕像、每一座建筑都进行理想化处理,使作品具有和谐之美,最终在艺术中寻求一种永恒的法则。

-摘编自马躏非《古希腊艺术中的美德观》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代希腊雕塑艺术的特点。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析古代希腊雕塑艺术特点的成因和影响。(8分)

18.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一近代以来全球国际人口迁移状况

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500 万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲 移出4800万, 1834-1941年亚洲移出1200-3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5 万,1985-1990年年增长率为2.59%

-据邬沧萍主编《世界人口》等编制材料二20世纪20年代,美国实行移民限额制度,严格限制外来移民,甚至将50万墨西哥移民逐回墨西哥。二战期间尤其是美国参战后,为了满足国内对劳动力的迫切需求,1942年,美国先后同墨西哥等国签订了引进劳动合同的协议。同时,鉴于中美同盟、抗击日本,1943年,废除了所有的排华法案,每年给予中国105名移民限额。二战结束后,美国决定把移民制度同敌对共产党的实际策略对立起来1952年颁布的《外来移民与国籍法》中加强了对移民的政治甄别和管理,禁止共产党人入境。20世纪60年代,随着黑人民权运动的高涨,美国颁布《外来移民与国籍法修正案》,禁止任何政府官员以国籍、种族和宗教为由歧视移民。该法案生效后,引发了包括中国人在内的移民美国的热潮。1990年颁布了新的移民法,进一步放宽移民的限制。

-摘编自梁茂信《美国移民政策研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪美国移民政策变化的趋势,并分析影响移民政策变动的原因。(8分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一2世纪时,由罗马军队修建的公路、桥梁等设施在便利了军队的迅速调遣和给养运输的同时,也用于民用,从而促进了帝国境内居民之间贸易的往来和文化的交流,公路和军营成为较大的平民定居点的核心,带来了凝聚力和安全感,它们也有助于向帝国边境地区传播罗马文化。......罗马人从整个帝国各个种族集团中招募士兵,并利用他们将罗马文化带到行省。士兵学会了拉丁语,了解并服从罗马的法律,采用罗马的宗教。

材料二凯撒时期,为了安置退伍老兵在帝国西部行省建立了许多老兵殖民地,在高卢、西班牙、阿非利加等行省建立了至少40个殖民地。每个殖民地的城市设计和规划都是罗马式的,城市都建有宽广的街道,横纵交叉形成棋盘状的格局。城市内部建有成排的民居,以及多样的公共建筑,为市民的社会活动和娱乐生活提供保障。......行省的居民已习惯于同士兵生活在一起,并且乐于同他们往来,而事实上也有许多平民已经同士兵成了朋友并且结了婚。

-摘编自尚德君《罗马帝国早期西班牙行省罗马化研究》等

(1)根据材料一,概括罗马军队在罗马帝国发展中所起的作用,并结合所学知识,分析其背景。(8分)

(2)根据材料二,指出凯撒建立老兵殖民地的原因,并分析老兵殖民地的建立产生的影响。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。-摘编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

2024—2025学年度山西省大同市浑源县第七中学校高二下学期第一次月考历史试题答案

一、选择题

1.D

2.B

3.A

4.A

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.B

16.A

二、非选择题

17. (1)特点:具有人文色彩;具有理想化倾向;注重 “优秀” 品质的刻画;追求作品和谐之美。

(2)成因:人文主义精神的影响;民主政治实行的影响;艺术家注重培养公民道德。

影响:有利于增强公民意识;有利于激发公民的爱国(城邦)奉献精神;影响了后世欧洲的雕塑艺术风格。

18. (1)趋势:数量不断增加;范围不断扩大;从主要由发达地区向落后地区迁移,转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫进行的移民活动逐渐停止。

(2)趋势:由严格限制到逐步放宽;逐步消除种族歧视;移民制度逐渐完善。

原因:经济发展的需要;社会制度和意识形态的影响;国内外形势的变化。

19. (1)作用:履行军事职责,保卫罗马帝国安全;修建公共设施,促进经贸往来;传播拉丁语、罗马帝国法律和宗教,促进了文化交流。

背景:2 世纪,罗马帝国发展为地跨欧、亚、非三大洲的大帝国,对内、对外战争相对较少;万民法的推行缓和了罗马帝国境内不同民族之间的矛盾;基督教的兴起也有利于缓和社会矛盾。

(2)原因:安置退伍老兵。

影响:促进了西部行省城市的兴起,为当地居民提供了城市生活的样板;促进了罗马人与当地居民的融合,有利于罗马文化和习俗在当地的传播。

20. 示例

论题:中国古代主流思想的 “变与不变”。

阐述:自西汉以来,儒家思想成为中国古代的主流思想。在漫长的两千多年当中,儒家思想经历了不断的发展变化,但是儒家思想的核心内容和其历史地位,直到晚清仍然没有发生根本改变。

中国古代主流思想 —— 儒家思想的 “变”。首先体现在历史地位上,自汉武帝以来,儒家思想成为中国古代的统治思想,但是在魏晋南北朝时期,因政权更迭频繁使得儒家的纲常礼教深受冲击。直至隋唐五代十国时期,儒学的历史地位受到佛教和道教的冲击。其次从思想内容的发展来看,儒家思想不断吸收其他思想文化。西汉时期,董仲舒的新儒学增加了神话色彩,提出 “天人感应” 学说。儒学与佛教和道教三教合流,宋代形成理学,儒学形成完整的思想体系,并上升到哲学的高度。明清时期,李贽、王夫之、黄宗羲等人,对儒学批判继承。李贽反对 “三纲五常”,提倡 “男女平等”。黄宗羲等人提出反对君主专制,将传统的民本思想向民主思想转变。由此可见,无论是儒学的历史地位还是其思想内容,在漫长的历史当中都发生着变化。

中国古代主流思想 —— 儒家思想的 “不变”。儒学自汉代以来始终处于主导地位。汉武帝时期确立了儒家思想为统治思想,明朝时期将程朱理学确立为统治思想,直至晚清始终处于统治地位。儒学的基本内涵和道德素养始终不变。孔子创立儒学所提倡的思想核心 “仁” 和政治上的 “民本” 思想贯穿始终。儒家所提倡的道德修养,如 “舍生取义”、社会责任感和历史使命感不断传承。这些思想也是中国古代主流思想的精华所在,传统文化的精髓不变。

综上所述,中国古代主流思想 —— 儒家思想在漫长的两千年历史中经历了 “变与不变”。儒家思想随着社会的发展而不断发展变化,但其历史地位和思想精髓没有发生根本改变。随着时代的发展,儒家思想曾起到抑制思想发展的作用,但其在维护政治稳定和传承并塑造中华民族优秀文化传统等方面,起到了无可替代的作用。

考试分值:100;考试时间:75分钟;

一、选择题(共16小题,每题3分,共48分。)

1.中国传统音乐以宫、商、角、徵、羽为五声音阶。《史记乐书》记载:“闻宫音,使人温舒而广大;闻商音,使人方正而好义;闻角音,使人恻隐而爱人;闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而好礼。”这一表述体现了中华文化()

A.重视选贤任能B.尊重个性自由

C.强调多元互鉴 D.注重仁义道德

2.永乐元年,朱棣下令翰林学士编修《永乐大典》,编篆完成后,朱棣亲撰序文序百王之传,总历代之典......篆集四库之书,及购募天下遗籍,上自古初,迄于当世,旁搜博采,汇聚群分,助为典奥。”由此可见,《永乐大典》的编纂()

A.为明清新思潮的出现奠定基础 B.促进中华优秀传统文化的传承

C.服务于封建小农经济发展需要 D.推动明朝社会重文风气的兴盛

3.飞天是佛教壁画或石刻中空中飞舞的神。北凉、北魏时期敦煌壁画中的飞天造型带有男性特征,腰系印度围裙,深目高鼻,上身半裸。到唐代,飞天已基本女性化,脸形丰满,姿态妩媚,有些飞天头梳唐代妇女流行的双丫髻。飞天形象的变化反映出当时()

A.佛教的本土化趋势B.丝绸之路促进民族交融

C.女性地位有所提高D.敦煌成为文化交流中心

4.据下表信息,可以得出的结论是()

(汉明帝)遣使至大月氏国,写取佛经四十二章。

近代西方探险家斯坦因等曾在罗布泊至敦煌古道上,发现公元1世纪的粟特文佛经。

据季羡林考证,汉地最早的佛经皆不是直接译自梵文,而是经过中亚古代语言,特别是吐火罗语的媒介。

A.佛教经由丝绸之路传播到中国 B.汉代没有与印度建立直接联系

C.欧亚商贸和文化交流较为频繁 D.中华文化具有开放性和包容性

5.在西方文明史上,阿拉伯百年翻译运动构成了承上启下的关键一环,亚里士多德的著作几乎全部译成阿拉伯语,柏拉图的知识以智慧文学的形式在阿拉伯世界流传,还有大量古希腊语医学著作被译成阿拉伯语言,此后又传入欧洲。据此可推知,该运动()

A.造就了阿拉伯帝国文化繁荣的局面 B.体现出希腊化时代的文化交流和碰撞

C.为文艺复兴在欧洲兴起创造了条件 D.促使阿拉伯成为东西方文化交流桥梁

6.有学者认为:“纵观波斯对于文化的贡献,乃在政治方面......在古物学和历史学上,波斯还有一个很大的贡献。波斯征服了那肥腆月弯之后,就仿了那里的楔形文字和拼音文字,自己另外创造了一种楔形的拼音文字。这个波斯的新字母比那巴比伦古文,自然容易读些。五十年前,有几个懂得波斯文的古学家,忽然发现了它与巴比伦古文的关系,于是那久藏在地下的两河流域的历史,也就渐渐的出现于人世了。”该学者意在强调()

A.波斯帝国的统治推动了不同文化间的交流与重构

B.西亚文明和希腊文明发生了持续深入广泛的交流

C.古代战争使人们在反思本土文化中产生精神阵痛

D.在历史研究过程中文献解读比实物研究更为重要

7罗马《十二铜表法》中关于交易行为的要求十分严格,不仅要求交易当事人亲自到场,说出规定的套语,履行铜片的交付手续,而且需要五位证人和一位司秤到场作证,交易方为有效。这一规定从本质上反映了罗马()

A.公民法注重形式的特点 B.早期的商品经济尚不发达

C.平民与贵族的矛盾激化 D.法律以调节贸易纠纷为主

8.12世纪后期,流行于西欧的文学作品《列那狐传奇》擅长以“兽”喻人。在故事中,生病的狮子象征国王,凶横的熊比喻大封建主,掠夺成性的狼影射骑士,愚笨的驴暗指教士,鸡、免等动物则代表下层民众。当主角列那狐与狮子、熊、狼展开斗争时,最后的胜利者一定是灵巧狡猾的列那狐。这一作品在西欧的流行()

A.反映了王权与教权的斗争 B.根源于商品经济的发展

C.沉重打击了封建政治体制 D.受文艺复兴运动的影响

9.《摩奴法典》将人们的法律地位和权利义务作了更为严格的区分,婆罗门是第一种姓,掌握神权,垄断文化;刹帝利是第二种姓,掌握军政大权;吠舍是第三种姓,主要从事农牧业和商业;首陀罗是第四种姓,绝大部分是被雅利安人征服的土著居民,有一些是失去村社身份的自由人,有相当一部分是奴隶。这些规定()

A.旨在维护高种姓的特权地位 B.树立了法律在社会治理中的权威

C.说明印度等级结构日益复杂 D.体现出早期人类文明具有独特性

10人类学家弗朗兹·博亚兹认为:“人类的历史证明,一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会集团的经验。......彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。”下列不能佐证这一观点的是()

A.美洲文明 B.印度文明 C.两河流域文明 D.华夏文明

11斯塔夫理阿诺斯认为:游牧民凭借马和铁质武器,掀起了两次席卷诸文明中心的大规模的入侵浪潮......最终结果,除中东外,各地文明均被摧毁。其他地方的帝国都迅速地、接二连三地崛起和崩溃。随着公元前12世纪多利安人的频频入侵,希腊坠入“黑暗时代”。由此可知,该学者的主要观点是()

A.游牧民族的迁徙推动了新的帝国的崛起和崩溃

B.游牧民族的迁徙整体上推动了新的区域文明的形成

C.游牧民族的迁徙一定程度上造成地区的动荡、文化的浩劫

D.游牧民族的迁徙促进了不同种族、区域之间的交流

12.下图所示为发现于中亚撒马尔罕的阿诗塔姆钱币,为大月氏人所造,钱币上的粟特文是当地的通用文字。这可用于印证()

正面:国王半身像。有粟特文

背面:弓箭手,周边是希腊文

A.亚历山大帝国境内商业活动发达 B.中亚地区多元文化的交融

C.古希腊与中亚存在直接商贸联系 D.贵霜帝国对古印度的统治

13.下图为15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)。其中③是()

A.亚洲 B.欧洲

C.非洲 D.美洲

14.19世纪初,英国政府对东印度公司进行改革,规定

所有公职人员必须在英国完成正规的基础教育,并接受专业培训后,方可赴印度就职。此后,英国政府还专门成立威廉堡学院和海来伯里行政管理学校,为东印度公司培养专业人才。英国政府的这些举措()

A.推动了印度民主政治改革 B.旨在提升东印度公司的经济效能

C.强化了对印度的殖民统治 D.借鉴了自身文官制度的先进经验

15.下图为1986年(左)与2008年(右)美国非法移民的来源情况对比图,据此可知美国()

A.国内族群的构成已发生较大变化 B.非法移民的来源表现出高度集中性

C.对于他国民众的吸引力有所下降 D.严控非法移民的政策取得一定效果

16从二战后到20世纪50年代初,大约有1500万到2000万移民获准进入英国、法国、德国和北欧国家。他们大多来自西班牙、葡萄牙、希腊、南斯拉夫和土耳其等国家,也有人来自印度、巴基斯坦、北非等其他地区。这股移民潮()

A.有助于欧洲推进经济复兴计划 B.使冷战局势更加严峻

C.实质是宗教冲突下的难民问题 D.促使欧洲走向一体化

二、非选择题(四小题,共52分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一下图为古代希腊雕塑艺术作品。

材料二古希腊的艺术,尤其是希腊雕塑,无论是表现众神、英雄还是运动员形象,都呈现出强烈的理想化倾向。“田径运动员的雕像不求逼真;它们是理想化的人物肖像,其唯一的目的似乎就在于纪念奥运会上取得的胜利,替奥运会作宣传。艺术家们甚至不能保证见过优胜者本人,有时不得不根据人们对肖像原型随便所作的描述进行创作。”古希腊的艺术家们在创作时更加关注如何将具体的对象经过提炼、概括,在形象中注入“优秀”的品质,使之成为全民道德典范的象征。当时很多艺术家也都在艺术创作中通过探究表现对象的比例关系,例如运用“黄金比”将每一个雕像、每一座建筑都进行理想化处理,使作品具有和谐之美,最终在艺术中寻求一种永恒的法则。

-摘编自马躏非《古希腊艺术中的美德观》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代希腊雕塑艺术的特点。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析古代希腊雕塑艺术特点的成因和影响。(8分)

18.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一近代以来全球国际人口迁移状况

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500 万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲 移出4800万, 1834-1941年亚洲移出1200-3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5 万,1985-1990年年增长率为2.59%

-据邬沧萍主编《世界人口》等编制材料二20世纪20年代,美国实行移民限额制度,严格限制外来移民,甚至将50万墨西哥移民逐回墨西哥。二战期间尤其是美国参战后,为了满足国内对劳动力的迫切需求,1942年,美国先后同墨西哥等国签订了引进劳动合同的协议。同时,鉴于中美同盟、抗击日本,1943年,废除了所有的排华法案,每年给予中国105名移民限额。二战结束后,美国决定把移民制度同敌对共产党的实际策略对立起来1952年颁布的《外来移民与国籍法》中加强了对移民的政治甄别和管理,禁止共产党人入境。20世纪60年代,随着黑人民权运动的高涨,美国颁布《外来移民与国籍法修正案》,禁止任何政府官员以国籍、种族和宗教为由歧视移民。该法案生效后,引发了包括中国人在内的移民美国的热潮。1990年颁布了新的移民法,进一步放宽移民的限制。

-摘编自梁茂信《美国移民政策研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪美国移民政策变化的趋势,并分析影响移民政策变动的原因。(8分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一2世纪时,由罗马军队修建的公路、桥梁等设施在便利了军队的迅速调遣和给养运输的同时,也用于民用,从而促进了帝国境内居民之间贸易的往来和文化的交流,公路和军营成为较大的平民定居点的核心,带来了凝聚力和安全感,它们也有助于向帝国边境地区传播罗马文化。......罗马人从整个帝国各个种族集团中招募士兵,并利用他们将罗马文化带到行省。士兵学会了拉丁语,了解并服从罗马的法律,采用罗马的宗教。

材料二凯撒时期,为了安置退伍老兵在帝国西部行省建立了许多老兵殖民地,在高卢、西班牙、阿非利加等行省建立了至少40个殖民地。每个殖民地的城市设计和规划都是罗马式的,城市都建有宽广的街道,横纵交叉形成棋盘状的格局。城市内部建有成排的民居,以及多样的公共建筑,为市民的社会活动和娱乐生活提供保障。......行省的居民已习惯于同士兵生活在一起,并且乐于同他们往来,而事实上也有许多平民已经同士兵成了朋友并且结了婚。

-摘编自尚德君《罗马帝国早期西班牙行省罗马化研究》等

(1)根据材料一,概括罗马军队在罗马帝国发展中所起的作用,并结合所学知识,分析其背景。(8分)

(2)根据材料二,指出凯撒建立老兵殖民地的原因,并分析老兵殖民地的建立产生的影响。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。-摘编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

2024—2025学年度山西省大同市浑源县第七中学校高二下学期第一次月考历史试题答案

一、选择题

1.D

2.B

3.A

4.A

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.B

16.A

二、非选择题

17. (1)特点:具有人文色彩;具有理想化倾向;注重 “优秀” 品质的刻画;追求作品和谐之美。

(2)成因:人文主义精神的影响;民主政治实行的影响;艺术家注重培养公民道德。

影响:有利于增强公民意识;有利于激发公民的爱国(城邦)奉献精神;影响了后世欧洲的雕塑艺术风格。

18. (1)趋势:数量不断增加;范围不断扩大;从主要由发达地区向落后地区迁移,转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫进行的移民活动逐渐停止。

(2)趋势:由严格限制到逐步放宽;逐步消除种族歧视;移民制度逐渐完善。

原因:经济发展的需要;社会制度和意识形态的影响;国内外形势的变化。

19. (1)作用:履行军事职责,保卫罗马帝国安全;修建公共设施,促进经贸往来;传播拉丁语、罗马帝国法律和宗教,促进了文化交流。

背景:2 世纪,罗马帝国发展为地跨欧、亚、非三大洲的大帝国,对内、对外战争相对较少;万民法的推行缓和了罗马帝国境内不同民族之间的矛盾;基督教的兴起也有利于缓和社会矛盾。

(2)原因:安置退伍老兵。

影响:促进了西部行省城市的兴起,为当地居民提供了城市生活的样板;促进了罗马人与当地居民的融合,有利于罗马文化和习俗在当地的传播。

20. 示例

论题:中国古代主流思想的 “变与不变”。

阐述:自西汉以来,儒家思想成为中国古代的主流思想。在漫长的两千多年当中,儒家思想经历了不断的发展变化,但是儒家思想的核心内容和其历史地位,直到晚清仍然没有发生根本改变。

中国古代主流思想 —— 儒家思想的 “变”。首先体现在历史地位上,自汉武帝以来,儒家思想成为中国古代的统治思想,但是在魏晋南北朝时期,因政权更迭频繁使得儒家的纲常礼教深受冲击。直至隋唐五代十国时期,儒学的历史地位受到佛教和道教的冲击。其次从思想内容的发展来看,儒家思想不断吸收其他思想文化。西汉时期,董仲舒的新儒学增加了神话色彩,提出 “天人感应” 学说。儒学与佛教和道教三教合流,宋代形成理学,儒学形成完整的思想体系,并上升到哲学的高度。明清时期,李贽、王夫之、黄宗羲等人,对儒学批判继承。李贽反对 “三纲五常”,提倡 “男女平等”。黄宗羲等人提出反对君主专制,将传统的民本思想向民主思想转变。由此可见,无论是儒学的历史地位还是其思想内容,在漫长的历史当中都发生着变化。

中国古代主流思想 —— 儒家思想的 “不变”。儒学自汉代以来始终处于主导地位。汉武帝时期确立了儒家思想为统治思想,明朝时期将程朱理学确立为统治思想,直至晚清始终处于统治地位。儒学的基本内涵和道德素养始终不变。孔子创立儒学所提倡的思想核心 “仁” 和政治上的 “民本” 思想贯穿始终。儒家所提倡的道德修养,如 “舍生取义”、社会责任感和历史使命感不断传承。这些思想也是中国古代主流思想的精华所在,传统文化的精髓不变。

综上所述,中国古代主流思想 —— 儒家思想在漫长的两千年历史中经历了 “变与不变”。儒家思想随着社会的发展而不断发展变化,但其历史地位和思想精髓没有发生根本改变。随着时代的发展,儒家思想曾起到抑制思想发展的作用,但其在维护政治稳定和传承并塑造中华民族优秀文化传统等方面,起到了无可替代的作用。

同课章节目录