湖南省湘一名校联盟2024-2025学年高二下学期期中联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省湘一名校联盟2024-2025学年高二下学期期中联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 237.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 15:03:17 | ||

图片预览

文档简介

保密★启用前

高二历史

考生注意:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.浙江省余姚市的河姆渡遗址发现了丰富的稻作遗存:稻谷、稻秆、稻叶、谷壳的堆积,一般厚度达 20~30厘米,最厚的地方超过100厘米。经鉴定,这是人工栽培的晚稻,距今约7000年。这些发现表明当时()

A.原始农业已经产生 B.南方出现定居生活 C.耕种技术走向成熟 D.仍处于旧石器时代

2.西周时,统治者把上帝视为至高无上主宰者,呼之为“天”;他们强调人事的重要性,提出“顺乎天而应乎人”的观点,就是既要顺从天意,又要适应人心。由此可知,西周统治者()

A.宣扬君权神授的思想理论 B.利用天命维系统治

C.具有敬天保民的统治思想 D.封建迷信思想浓厚

3.晋成帝咸康元年(335年)群臣劝石虎称尊号,石虎下书曰:“王室多难,海阳自弃,四海业重,故俯从推逼。朕闻道合乾坤者称皇,德协人神者称帝。皇帝之号非所敢闻,且可称居摄赵天王,以副天人之望。”这反映了十六国时期()

A.统治者不敢称皇帝 B.天下分裂政权并立 C.民族交融得到发展 D.南北文化已经统一

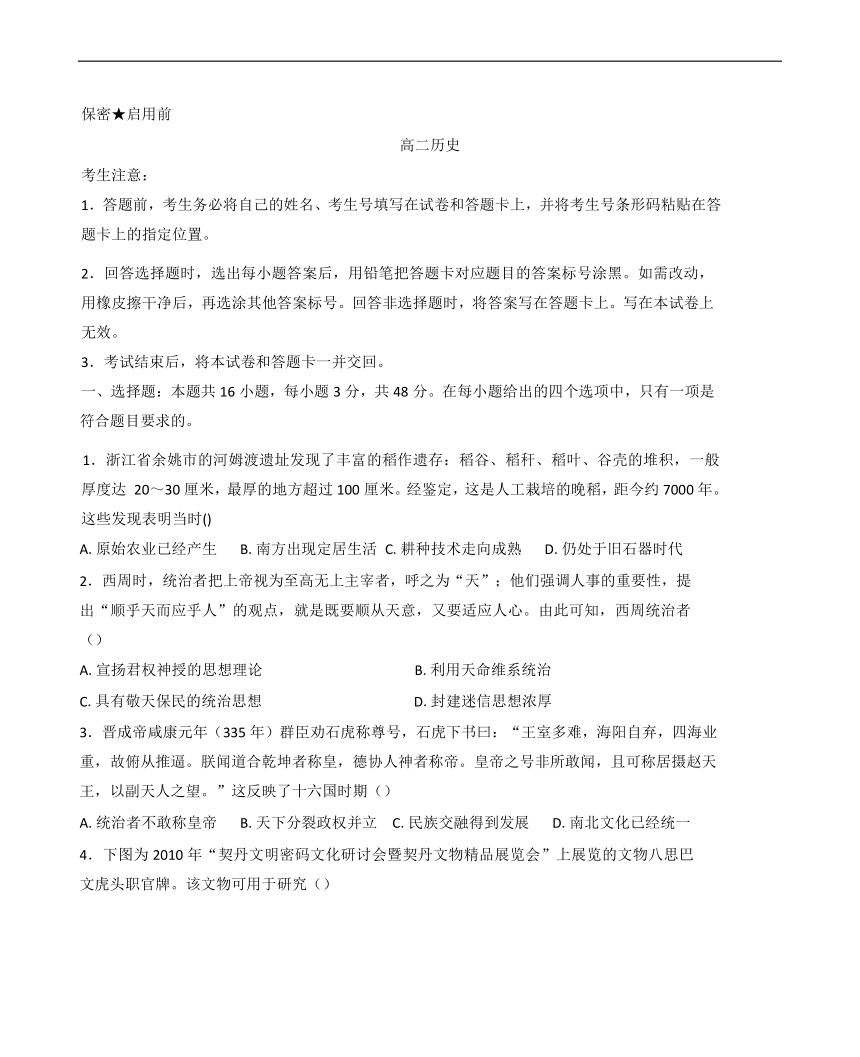

4.下图为2010年“契丹文明密码文化研讨会暨契丹文物精品展览会”上展览的文物八思巴文虎头职官牌。该文物可用于研究()

A.契丹的职官制度 B.宋代的符牌制度

C.金朝的铸造工艺 D.元代的民族文字

5.秦汉时期,漕运为东西方向,由东至西;唐宋期间,漕运转变为东南、西北方向,由东南而西北;元明清三朝,漕运进一步转变为南北方向,由南至北。漕运方向的演变主要是由于()

A.历代封建王朝对南方财赋依赖的加剧

B.小农经济下生产力的不断发展与进步

C.商业人口汇集与运河沿岸经济带形成

D.政治中心与经济重心的北南分立趋势

6.针对清末的留学教育,当时《申报》评论:“国家不惜经费之浩繁,遣诸学徒出洋,孰料出洋之后不知自好,中国第一次出洋并无故家世族,巨商大贾之子弟,其应募而来者类多椎鲁之子,流品殊杂,此等人何足以与言西学,何足以与言水师兵法等事。”这反映了()

A 留学教育加重财政负担 B.近代社会转型困难重重

C.社会全面否定留学教育 D.近代媒体阻碍社会发展

7.湘鄂西根据地,广大农民分得土地后,沔阳姚家河600多人中,有140多人参加红军、赤卫队和游击队;鹤峰城关各乡原来只有赤卫队员100多人,土地革命后迅速增加到500多人。这说明,土地革命()

A.激发了农民革命积极性 B.改善了人民群众 生活

C.巩固了农村革命根据地 D.促进了农业生产的发展

8.1947年,华北各根据地召开财经工作会议,决定把晋察冀边区银行与冀南银行合并为华北银行,原来两行发行的货币,按冀钞一等于边币十的比价相互流通。这一措施实施的前提是()

A.土地改革运动迅速开展 B.解放战争的顺利进行

C.金圆券发行威胁根据地 D.中共工作重心的转移

9.1965年开始,我国在13个省、自治区开展三线建设,共投入2050余亿元资金,几百万人力,安排几千个建设项目。1979年,仅三线地区的机械产品的生产能力,就相当于全国1965年的水平。据此可推知,三线建设()

A.增强了沿海地区经济生产能力 B.开始改变我国工业落后的面貌

C.以高质量发展机械工业为中心 D.推动了中西部落后地区的发展

10.1982年12月,全国人大通过《中华人民共和国宪法》。后全国人大于1988年、1993年、1999年、2004年和2018年对“八二宪法”的个别条款和部分内容作了修正,共通过了52条宪法修正案。宪法不断修正主要在于()

A.民主政治制度的完善 B.改革开放的不断深化 C.民众政治素养的提升 D.国际环境的持续变迁

11.《十二铜表法》有如下规定:若要将可动物或动物带至法庭提起诉讼,提出诉求者需手持一根小木棒,握住作为诉讼标的物(比如一个人),并宣称“我声明这个人依据罗马法名正言顺归我所有,因此,我把木棒放在你身上”,同时将木棒置于该人身上;对方当事人亦需说出同样的话并做出相同的动作。这一规定()

A.具有形式主义特征 B.维护了公平和正义 C.注意保护奴隶权益 D.渗透人文主义精神

12.1190年,法国王室颁布敕令,将处理各王室领地事务的权力交给地方长官“普雷沃”和该地的四个市民,任命六个巴黎市民帮助处理巴黎政务,并委任国库和玉玺的监管人,掌握收集、保管王室收入的权力。上述举措()

A.实现了城市的自治 B.刺激了市民意识的萌发

C.推动了王权的强化 D.促进了民族国家的形成

13.在16世纪,尼德兰南方的重要城市安特卫普是当时世界上最重要的商业中心之一。世界各国的商人云集于此,每天在安特卫普的大街上可以看到5000~6000名外国商人在忙于经商,从事投机买卖和证券交易业务。这种现象形成的主要原因是()

A.世界市场基本形成 B.荷兰成为商业帝国 C.美洲物种大量涌入 D.欧洲商贸中心转移

14.16世纪以来,源自中国的茶文化在世界广泛传播。1773年爆发的“波士顿倾茶事件”奠定了美国茶文化的自由基调,美国人喜欢在家中或办公室随意泡制,后也研发出新的茶饮品种-冰茶。现今美国是世界上最大的冰茶消费国,各种口味茶饮料层出不穷。据此可知()

A.美国茶文化与英国茶文化同源异流

B.中国茶文化与美国茶文化交流互鉴

C.茶文化映射了世界贸易格局的改变

D.科学技术深刻影响了茶文化的内涵

15.1922年5月,全俄中央执行委员会通过《土地劳动使用法》,规定土地可以出租和在农业中使用雇佣劳动;10月又通过《土地法典》,延长农民的土地使用期和放松了使用雇佣劳动的范围。上述法令的颁布()

A.损害了农民的生产积极性 B.有利于国民经济的恢复

C.背离了社会主义发展方向 D.保证了前线的粮食供应

16.美国当代作家安妮·普鲁创作的《树民》,讲述了印第安人部落的米克马克人在北美地区跨越数百年的发展历程。他们曾劝告族人:“如果我们想要存活下来......必须把米克马克人的世界清晰地保留在我们的头脑和生活当中。”然而,年轻的族人并不理解,反而担心不能再使用铁锅,要回归过去使用木盆放在热石头上煮东西的方式。这表明()

A.国际分工推动不同文化的交融 B.落后的美洲文明难以长足发展

C.印第安人文化身份认同的困境 D.文学创作带有浓厚的政治色彩

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

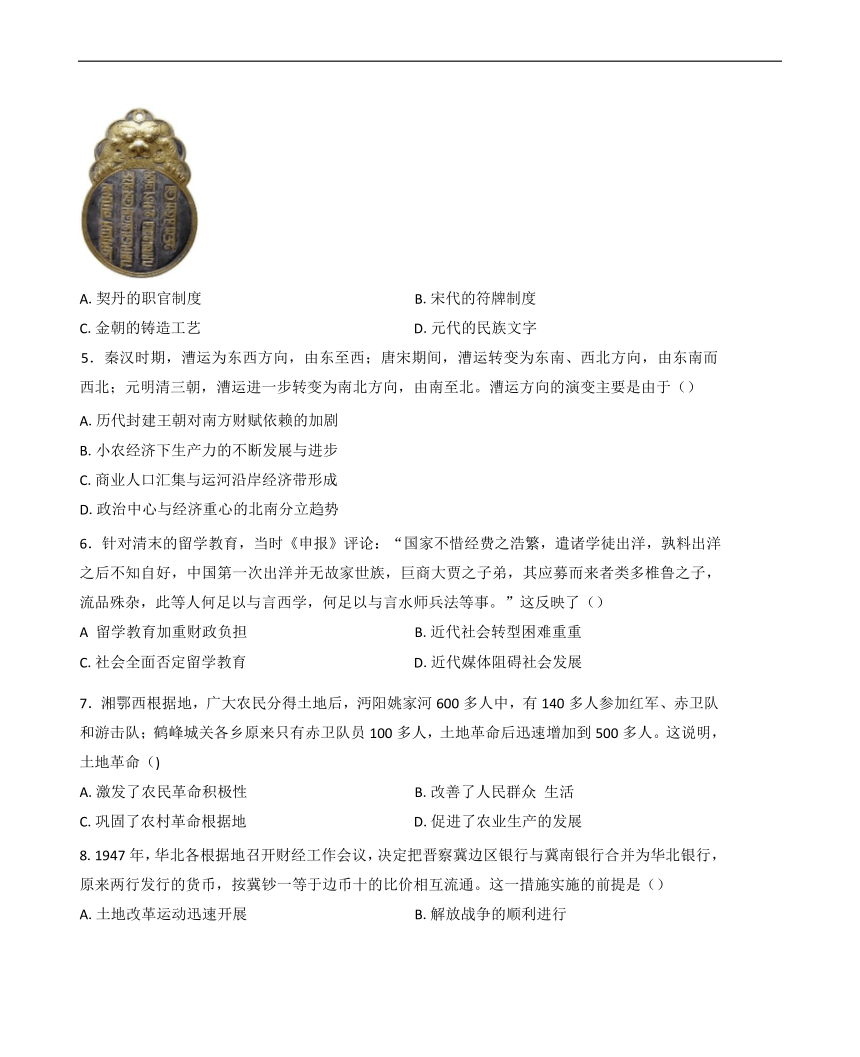

材料从唐高祖武德年间到唐太宗贞观年间,唐朝的行政区划作了较大的调整,如图1、图2所示。

根据材料信息,结合所学知识,对唐初行政区划的调整进行评析。

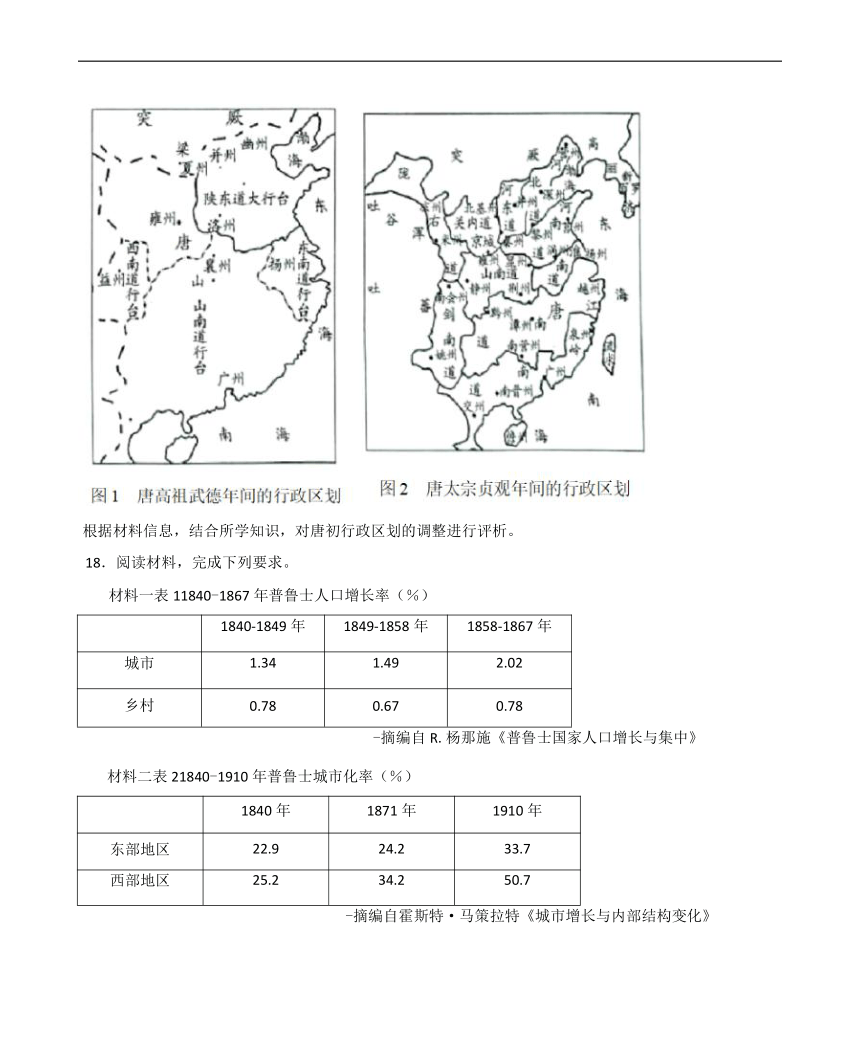

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一表11840-1867年普鲁士人口增长率(%)

1840-1849年 1849-1858年 1858-1867年

城市 1.34 1.49 2.02

乡村 0.78 0.67 0.78

-摘编自R.杨那施《普鲁士国家人口增长与集中》

材料二表21840-1910年普鲁士城市化率(%)

1840年 1871年 1910年

东部地区 22.9 24.2 33.7

西部地区 25.2 34.2 50.7

-摘编自霍斯特·马策拉特《城市增长与内部结构变化》

材料三同时期的英国资本主义制度已经建立,法国也已经清理了封建制度残余......这两个国家在经济、政治、文化和军事等领域都全面领先德国。在这种压力下,德国实施了赶超战略,全力推进城市发展。

-摘编自姬超《西欧近代城市化的路径差异及其对中国的启示-基于英、法、德三国城市化的比较》

材料四表3德国各经济领域投资总额及结构百分比(%)

时间 农业 工商业 非农业住宅 公共建 筑 铁路 公共地下工程 投资总额(百万马克)

1851-1854年 25.3 13.5 31.2 4.5 19.7 5.8 890

1855-1859年 35.3 21.9 15.4 5.1 16.2 6.2 776

1860-1864年 37.5 17.3 23.0 4.2 14.6 3.4 1538

1865-1869年 21.8 14.5 36.3 5.1 17.2 5.1 1476

1870-1874年 10.3 32.6 24.0 4.6 23.8 4.6 2040

-摘编自瓦尔特·G·霍夫曼《19世纪中叶以来德国经济的增长》

(1)根据材料一、二,指出普鲁士发展的特点。

(2)根据材料三、四,结合所学知识,分析19世纪中叶以来普鲁士得以发展的条件和影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一《赵氏孤儿》是中国古代著名的悲剧作品。1735年,耶稣会士杜赫德编撰的《中华帝国全志》出版,收录了《赵氏孤儿》法译本,随后该书在欧洲引发了关注。1736年,耶穌会率先上演了以“救孤”为主题的戏剧《召公》。此后,在法国伏尔泰、爱尔兰亚瑟·墨菲、意大利梅塔斯塔西奥、德国维兰德等以“中国孤儿”故事为基础的改编作品发表......这些欧洲作品从不同角度吸收了“中国孤儿”故事中的优秀元素,也推动了中国文化和价值观念在西方的传播。

-摘编自谭渊《“中国孤儿”故事在十八世纪欧洲的传播-以《赵氏孤儿》的改编为核心》

材料二五四新文化运动时期,挪威作家易卜生的作品,特别是他的“社会问题剧”《娜拉》,以冲破家庭束缚,寻找个性自由发展为主题......在当时的中国社会里引起了巨大的波澜。没有一个人不狂热地喜欢他,也几乎没有一种刊物不谈论他,在中国妇女中出现了不少的娜拉。

-摘编自郑大华《论民国时期西学东渐的特点》

材料三中西文明交流的历史早在张骞“凿空”之前就已持续上千年。新航路开辟之后,西方传教士将中国文化介绍到欧洲,从而掀起了欧洲的“中国风”。鸦片战争之后,西方文化汹涌而至,至新中国成立方才改变。

-摘编自张国刚《略谈中华文明对西方的影响与贡献》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,分别分析《赵氏孤儿》在西欧、《娜拉》在中国受到欢迎的原因。

(2)根据材料三,结合所学知识,从器物、制度及思想文化三个层面,结合具体事例谈谈中华文明对世界文明的贡献。

高二历史

考生注意:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

【1题答案】

【答案】A

【2题答案】

【答案】C

【3题答案】

【答案】B

【4题答案】

【答案】D

【5题答案】

【答案】D

【6题答案】

【答案】B

【7题答案】

【答案】A

【8题答案】

【答案】B

【9题答案】

【答案】D

【10题答案】

【答案】B

【11题答案】

【答案】A

【12题答案】

【答案】C

【13题答案】

【答案】D

【14题答案】

【答案】C

【15题答案】

【答案】B

【16题答案】

【答案】C

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

【17题答案】

【答案】

唐初从高祖武德年间到太宗贞观年间的行政区划调整,是唐朝巩固统治、加强中央集权的重要举措,体现了政治体制的逐步完善。

唐初继承隋朝旧制,实行“州一县”二级制,但存在州级行政单位过多、辖区混乱的问题。为了削弱地方豪强和世族的权力,防止割据,确保政令统一。唐太宗贞观年间,太宗将全国划分为十道,作为监察区,形成“道一州一县”三级架构。通过道级监察和边疆管控,唐朝构建了“强干弱枝”的统治体系,有效维护了国家统一,提高了治理效能,为贞观之治奠定制度基础。但后期逐渐固定化,中唐后演变为节度使辖区,埋下藩镇割据隐患。

综上所述,唐初行政区划的调整,是统治者基于前代教训与现实需求进行的制度创新,既稳定了政权过渡,又为盛唐的繁荣提供了制度保障,对后世行政区划改革具有深远影响。

【18题答案】

【答案】(1)特点:城市人口增长显著快于乡村;城市化率整体呈上升趋势;区域发展不平衡,西部地区城市化水平更高,且增速更快;工业化推动城市化。

(2)条件:外部压力与赶超战略;经济投资结构优化;政治统一与制度变革;科技与产业革命推动。

影响:经济崛起;社会结构变化;国际地位提升;区域不平衡加剧

【19题答案】

【答案】(1)原因:《赵氏孤儿》中体现的邪不胜正的信念和运筹帷幄的坚持,有助于推动启蒙运动的理性精神,抨击宗教神权对人的压制,鼓舞当时的民众反对封建特权制度,从而积极投身构建更加合理的社会。《娜拉》提倡反抗束缚、追求解放的精神迎合了当时中国人思想解放的需求及近代女性要求自由平等的心声;新文化运动提倡民主科学,促进了思想解放和个性自由;民国时期并没有实现真正的民主,平等、自由,传统封建思想根深蒂固,妇女的地位还很低。

(2)器物层面:造纸术的出现使得书写材料更加便捷和经济,活字印刷术大大提高了效率,降低了成本,对文化传播起到了革命性的作用,促进文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的开展;火药技术传入欧洲后,对欧洲的军事技术和战争方式产生了重大影响,削弱了封建贵族的力量,为新兴资产阶级的发展和资产阶级革命的进行提供保障;指南针传入欧洲,为大航海时代的到来提供了技术支持,促进了全球贸易和文化交流。

制度层面:科举制对促进东亚国家的封建化和考试制度的发展,对近代欧洲文官考试制度的建立起了推动作用。

思想文化层面:中华优秀传统文化中的民本理念、道法自然的处世理念以及协和万邦的和合智慧,为人类文明新形态提供了丰富的文化资源和精神支持。孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

高二历史

考生注意:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.浙江省余姚市的河姆渡遗址发现了丰富的稻作遗存:稻谷、稻秆、稻叶、谷壳的堆积,一般厚度达 20~30厘米,最厚的地方超过100厘米。经鉴定,这是人工栽培的晚稻,距今约7000年。这些发现表明当时()

A.原始农业已经产生 B.南方出现定居生活 C.耕种技术走向成熟 D.仍处于旧石器时代

2.西周时,统治者把上帝视为至高无上主宰者,呼之为“天”;他们强调人事的重要性,提出“顺乎天而应乎人”的观点,就是既要顺从天意,又要适应人心。由此可知,西周统治者()

A.宣扬君权神授的思想理论 B.利用天命维系统治

C.具有敬天保民的统治思想 D.封建迷信思想浓厚

3.晋成帝咸康元年(335年)群臣劝石虎称尊号,石虎下书曰:“王室多难,海阳自弃,四海业重,故俯从推逼。朕闻道合乾坤者称皇,德协人神者称帝。皇帝之号非所敢闻,且可称居摄赵天王,以副天人之望。”这反映了十六国时期()

A.统治者不敢称皇帝 B.天下分裂政权并立 C.民族交融得到发展 D.南北文化已经统一

4.下图为2010年“契丹文明密码文化研讨会暨契丹文物精品展览会”上展览的文物八思巴文虎头职官牌。该文物可用于研究()

A.契丹的职官制度 B.宋代的符牌制度

C.金朝的铸造工艺 D.元代的民族文字

5.秦汉时期,漕运为东西方向,由东至西;唐宋期间,漕运转变为东南、西北方向,由东南而西北;元明清三朝,漕运进一步转变为南北方向,由南至北。漕运方向的演变主要是由于()

A.历代封建王朝对南方财赋依赖的加剧

B.小农经济下生产力的不断发展与进步

C.商业人口汇集与运河沿岸经济带形成

D.政治中心与经济重心的北南分立趋势

6.针对清末的留学教育,当时《申报》评论:“国家不惜经费之浩繁,遣诸学徒出洋,孰料出洋之后不知自好,中国第一次出洋并无故家世族,巨商大贾之子弟,其应募而来者类多椎鲁之子,流品殊杂,此等人何足以与言西学,何足以与言水师兵法等事。”这反映了()

A 留学教育加重财政负担 B.近代社会转型困难重重

C.社会全面否定留学教育 D.近代媒体阻碍社会发展

7.湘鄂西根据地,广大农民分得土地后,沔阳姚家河600多人中,有140多人参加红军、赤卫队和游击队;鹤峰城关各乡原来只有赤卫队员100多人,土地革命后迅速增加到500多人。这说明,土地革命()

A.激发了农民革命积极性 B.改善了人民群众 生活

C.巩固了农村革命根据地 D.促进了农业生产的发展

8.1947年,华北各根据地召开财经工作会议,决定把晋察冀边区银行与冀南银行合并为华北银行,原来两行发行的货币,按冀钞一等于边币十的比价相互流通。这一措施实施的前提是()

A.土地改革运动迅速开展 B.解放战争的顺利进行

C.金圆券发行威胁根据地 D.中共工作重心的转移

9.1965年开始,我国在13个省、自治区开展三线建设,共投入2050余亿元资金,几百万人力,安排几千个建设项目。1979年,仅三线地区的机械产品的生产能力,就相当于全国1965年的水平。据此可推知,三线建设()

A.增强了沿海地区经济生产能力 B.开始改变我国工业落后的面貌

C.以高质量发展机械工业为中心 D.推动了中西部落后地区的发展

10.1982年12月,全国人大通过《中华人民共和国宪法》。后全国人大于1988年、1993年、1999年、2004年和2018年对“八二宪法”的个别条款和部分内容作了修正,共通过了52条宪法修正案。宪法不断修正主要在于()

A.民主政治制度的完善 B.改革开放的不断深化 C.民众政治素养的提升 D.国际环境的持续变迁

11.《十二铜表法》有如下规定:若要将可动物或动物带至法庭提起诉讼,提出诉求者需手持一根小木棒,握住作为诉讼标的物(比如一个人),并宣称“我声明这个人依据罗马法名正言顺归我所有,因此,我把木棒放在你身上”,同时将木棒置于该人身上;对方当事人亦需说出同样的话并做出相同的动作。这一规定()

A.具有形式主义特征 B.维护了公平和正义 C.注意保护奴隶权益 D.渗透人文主义精神

12.1190年,法国王室颁布敕令,将处理各王室领地事务的权力交给地方长官“普雷沃”和该地的四个市民,任命六个巴黎市民帮助处理巴黎政务,并委任国库和玉玺的监管人,掌握收集、保管王室收入的权力。上述举措()

A.实现了城市的自治 B.刺激了市民意识的萌发

C.推动了王权的强化 D.促进了民族国家的形成

13.在16世纪,尼德兰南方的重要城市安特卫普是当时世界上最重要的商业中心之一。世界各国的商人云集于此,每天在安特卫普的大街上可以看到5000~6000名外国商人在忙于经商,从事投机买卖和证券交易业务。这种现象形成的主要原因是()

A.世界市场基本形成 B.荷兰成为商业帝国 C.美洲物种大量涌入 D.欧洲商贸中心转移

14.16世纪以来,源自中国的茶文化在世界广泛传播。1773年爆发的“波士顿倾茶事件”奠定了美国茶文化的自由基调,美国人喜欢在家中或办公室随意泡制,后也研发出新的茶饮品种-冰茶。现今美国是世界上最大的冰茶消费国,各种口味茶饮料层出不穷。据此可知()

A.美国茶文化与英国茶文化同源异流

B.中国茶文化与美国茶文化交流互鉴

C.茶文化映射了世界贸易格局的改变

D.科学技术深刻影响了茶文化的内涵

15.1922年5月,全俄中央执行委员会通过《土地劳动使用法》,规定土地可以出租和在农业中使用雇佣劳动;10月又通过《土地法典》,延长农民的土地使用期和放松了使用雇佣劳动的范围。上述法令的颁布()

A.损害了农民的生产积极性 B.有利于国民经济的恢复

C.背离了社会主义发展方向 D.保证了前线的粮食供应

16.美国当代作家安妮·普鲁创作的《树民》,讲述了印第安人部落的米克马克人在北美地区跨越数百年的发展历程。他们曾劝告族人:“如果我们想要存活下来......必须把米克马克人的世界清晰地保留在我们的头脑和生活当中。”然而,年轻的族人并不理解,反而担心不能再使用铁锅,要回归过去使用木盆放在热石头上煮东西的方式。这表明()

A.国际分工推动不同文化的交融 B.落后的美洲文明难以长足发展

C.印第安人文化身份认同的困境 D.文学创作带有浓厚的政治色彩

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料从唐高祖武德年间到唐太宗贞观年间,唐朝的行政区划作了较大的调整,如图1、图2所示。

根据材料信息,结合所学知识,对唐初行政区划的调整进行评析。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一表11840-1867年普鲁士人口增长率(%)

1840-1849年 1849-1858年 1858-1867年

城市 1.34 1.49 2.02

乡村 0.78 0.67 0.78

-摘编自R.杨那施《普鲁士国家人口增长与集中》

材料二表21840-1910年普鲁士城市化率(%)

1840年 1871年 1910年

东部地区 22.9 24.2 33.7

西部地区 25.2 34.2 50.7

-摘编自霍斯特·马策拉特《城市增长与内部结构变化》

材料三同时期的英国资本主义制度已经建立,法国也已经清理了封建制度残余......这两个国家在经济、政治、文化和军事等领域都全面领先德国。在这种压力下,德国实施了赶超战略,全力推进城市发展。

-摘编自姬超《西欧近代城市化的路径差异及其对中国的启示-基于英、法、德三国城市化的比较》

材料四表3德国各经济领域投资总额及结构百分比(%)

时间 农业 工商业 非农业住宅 公共建 筑 铁路 公共地下工程 投资总额(百万马克)

1851-1854年 25.3 13.5 31.2 4.5 19.7 5.8 890

1855-1859年 35.3 21.9 15.4 5.1 16.2 6.2 776

1860-1864年 37.5 17.3 23.0 4.2 14.6 3.4 1538

1865-1869年 21.8 14.5 36.3 5.1 17.2 5.1 1476

1870-1874年 10.3 32.6 24.0 4.6 23.8 4.6 2040

-摘编自瓦尔特·G·霍夫曼《19世纪中叶以来德国经济的增长》

(1)根据材料一、二,指出普鲁士发展的特点。

(2)根据材料三、四,结合所学知识,分析19世纪中叶以来普鲁士得以发展的条件和影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一《赵氏孤儿》是中国古代著名的悲剧作品。1735年,耶稣会士杜赫德编撰的《中华帝国全志》出版,收录了《赵氏孤儿》法译本,随后该书在欧洲引发了关注。1736年,耶穌会率先上演了以“救孤”为主题的戏剧《召公》。此后,在法国伏尔泰、爱尔兰亚瑟·墨菲、意大利梅塔斯塔西奥、德国维兰德等以“中国孤儿”故事为基础的改编作品发表......这些欧洲作品从不同角度吸收了“中国孤儿”故事中的优秀元素,也推动了中国文化和价值观念在西方的传播。

-摘编自谭渊《“中国孤儿”故事在十八世纪欧洲的传播-以《赵氏孤儿》的改编为核心》

材料二五四新文化运动时期,挪威作家易卜生的作品,特别是他的“社会问题剧”《娜拉》,以冲破家庭束缚,寻找个性自由发展为主题......在当时的中国社会里引起了巨大的波澜。没有一个人不狂热地喜欢他,也几乎没有一种刊物不谈论他,在中国妇女中出现了不少的娜拉。

-摘编自郑大华《论民国时期西学东渐的特点》

材料三中西文明交流的历史早在张骞“凿空”之前就已持续上千年。新航路开辟之后,西方传教士将中国文化介绍到欧洲,从而掀起了欧洲的“中国风”。鸦片战争之后,西方文化汹涌而至,至新中国成立方才改变。

-摘编自张国刚《略谈中华文明对西方的影响与贡献》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,分别分析《赵氏孤儿》在西欧、《娜拉》在中国受到欢迎的原因。

(2)根据材料三,结合所学知识,从器物、制度及思想文化三个层面,结合具体事例谈谈中华文明对世界文明的贡献。

高二历史

考生注意:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

【1题答案】

【答案】A

【2题答案】

【答案】C

【3题答案】

【答案】B

【4题答案】

【答案】D

【5题答案】

【答案】D

【6题答案】

【答案】B

【7题答案】

【答案】A

【8题答案】

【答案】B

【9题答案】

【答案】D

【10题答案】

【答案】B

【11题答案】

【答案】A

【12题答案】

【答案】C

【13题答案】

【答案】D

【14题答案】

【答案】C

【15题答案】

【答案】B

【16题答案】

【答案】C

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

【17题答案】

【答案】

唐初从高祖武德年间到太宗贞观年间的行政区划调整,是唐朝巩固统治、加强中央集权的重要举措,体现了政治体制的逐步完善。

唐初继承隋朝旧制,实行“州一县”二级制,但存在州级行政单位过多、辖区混乱的问题。为了削弱地方豪强和世族的权力,防止割据,确保政令统一。唐太宗贞观年间,太宗将全国划分为十道,作为监察区,形成“道一州一县”三级架构。通过道级监察和边疆管控,唐朝构建了“强干弱枝”的统治体系,有效维护了国家统一,提高了治理效能,为贞观之治奠定制度基础。但后期逐渐固定化,中唐后演变为节度使辖区,埋下藩镇割据隐患。

综上所述,唐初行政区划的调整,是统治者基于前代教训与现实需求进行的制度创新,既稳定了政权过渡,又为盛唐的繁荣提供了制度保障,对后世行政区划改革具有深远影响。

【18题答案】

【答案】(1)特点:城市人口增长显著快于乡村;城市化率整体呈上升趋势;区域发展不平衡,西部地区城市化水平更高,且增速更快;工业化推动城市化。

(2)条件:外部压力与赶超战略;经济投资结构优化;政治统一与制度变革;科技与产业革命推动。

影响:经济崛起;社会结构变化;国际地位提升;区域不平衡加剧

【19题答案】

【答案】(1)原因:《赵氏孤儿》中体现的邪不胜正的信念和运筹帷幄的坚持,有助于推动启蒙运动的理性精神,抨击宗教神权对人的压制,鼓舞当时的民众反对封建特权制度,从而积极投身构建更加合理的社会。《娜拉》提倡反抗束缚、追求解放的精神迎合了当时中国人思想解放的需求及近代女性要求自由平等的心声;新文化运动提倡民主科学,促进了思想解放和个性自由;民国时期并没有实现真正的民主,平等、自由,传统封建思想根深蒂固,妇女的地位还很低。

(2)器物层面:造纸术的出现使得书写材料更加便捷和经济,活字印刷术大大提高了效率,降低了成本,对文化传播起到了革命性的作用,促进文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的开展;火药技术传入欧洲后,对欧洲的军事技术和战争方式产生了重大影响,削弱了封建贵族的力量,为新兴资产阶级的发展和资产阶级革命的进行提供保障;指南针传入欧洲,为大航海时代的到来提供了技术支持,促进了全球贸易和文化交流。

制度层面:科举制对促进东亚国家的封建化和考试制度的发展,对近代欧洲文官考试制度的建立起了推动作用。

思想文化层面:中华优秀传统文化中的民本理念、道法自然的处世理念以及协和万邦的和合智慧,为人类文明新形态提供了丰富的文化资源和精神支持。孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

同课章节目录