江苏省前黄高级中学2024-2025学年高三下学期第一次阶段检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省前黄高级中学2024-2025学年高三下学期第一次阶段检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 114.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 15:07:54 | ||

图片预览

文档简介

江苏省前黄中学2025届高三年级下学期阶段检测

历史试卷

一、选择题

1.西藏地区考古资料显示:距今5000年前后的卡若遗址出现了粟的栽培和猪的饲养;在昌果沟遗址发现了距今3370年前后的炭化粟和上百粒青稞;在故如甲木和曲踏遗址发现了2-4世纪的茶叶、丝绸以及青铜与铁等金属制品遗存。这有力佐证了西藏地区:

A.生态环境受到新物种引进的严重影响 B.在旧石器时代就已经出现了人类活动

C.与其他地区存在持续的物质文化交流 D.青铜铸造是手工业生产中的主要部门

2.有学者认为:东晋时期,南迁或流寓江南的中原士族,不仅具有一定的经济实力,而且有很好的家学渊源,有较高的社会地位,享有一定的社会声望。他们在中原文化的哺育浸淫下成长,在中原父辈的教导下成人,言谈话语之际,举手投足之间,都自然而然地表现出中原文化深刻而复杂的影响。这一现象:

A.体现出士族对文化的垄断 B.说明当时政治比较清明

C.反映出宗法制利于文化传承 D.有利于南北方文化的交融

3.宋代以前民间烹饪方式多以陶制炊具小火慢煮为主,宋代出现铁锅“爆炒”的烹饪技术,以保持食材的脆嫩口感。宋代饮食中“爆炒”出现并流行主要得益于:

A.手工业技术的发展进步 B.市民阶层的饮食喜好 C农业发展提供丰富食材D.城市商业贸易的繁荣

4.乡贤祠是祭祀本乡贤达人士的地方。明朝嘉靖年间,政府要求各地方乡贤祠须建在庙学(孔庙和学宫合二为一的处所)仪门旁边的空地上,从而实现了乡贤祠与庙学的一体化祠祀。这种做法旨在:

A.扩展学校的教育功能

B.改变地方机构的设置

C.强化政府对地方士民的教化

D.削弱宗族在基层社会的作用

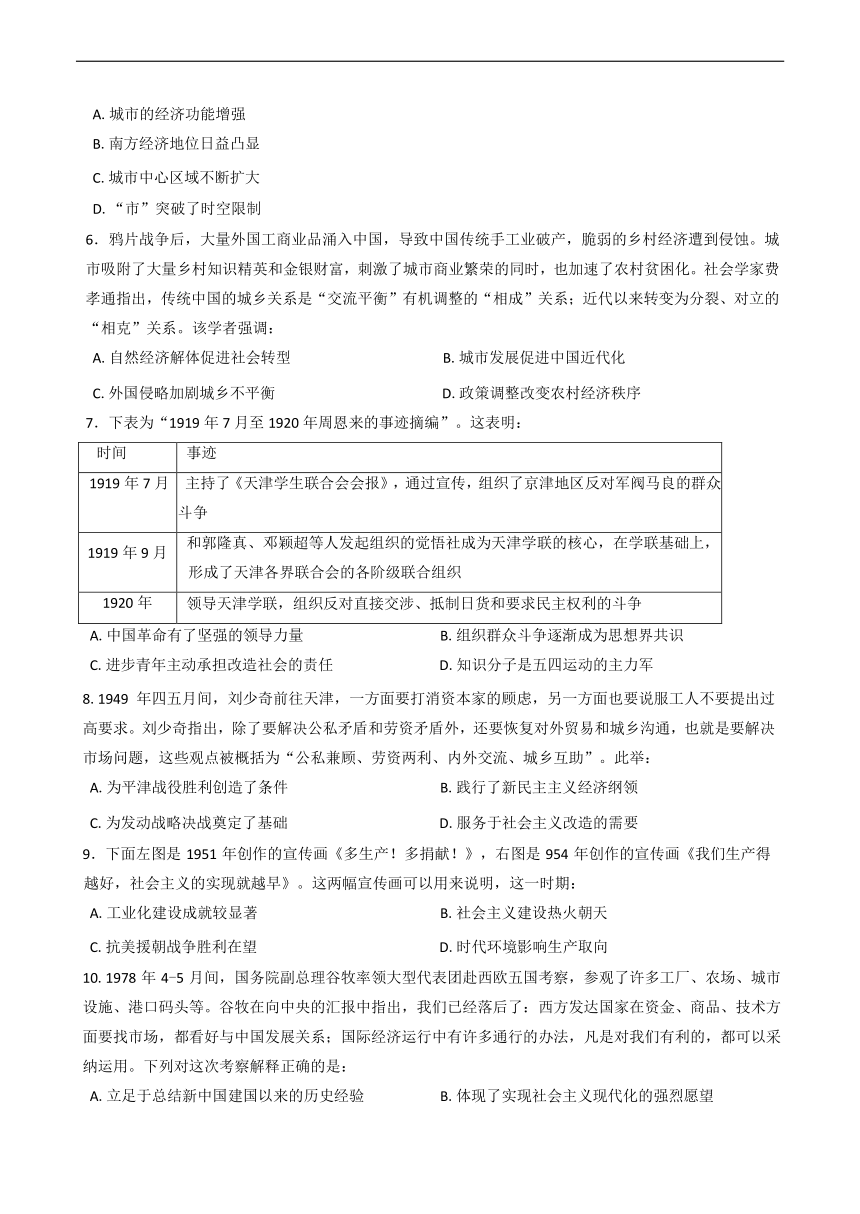

5.右图是南宋都城临安城的平面示意图。由图可知,南宋时期:

A.城市的经济功能增强

B.南方经济地位日益凸显

C.城市中心区域不断扩大

D.“市”突破了时空限制

6.鸦片战争后,大量外国工商业品涌入中国,导致中国传统手工业破产,脆弱的乡村经济遭到侵蚀。城市吸附了大量乡村知识精英和金银财富,刺激了城市商业繁荣的同时,也加速了农村贫困化。社会学家费孝通指出,传统中国的城乡关系是“交流平衡”有机调整的“相成”关系;近代以来转变为分裂、对立的“相克”关系。该学者强调:

A.自然经济解体促进社会转型 B.城市发展促进中国近代化

C.外国侵略加剧城乡不平衡 D.政策调整改变农村经济秩序

7.下表为“1919年7月至1920年周恩来的事迹摘编”。这表明:

时间 事迹

1919年7月 主持了《天津学生联合会会报》,通过宣传,组织了京津地区反对军阀马良的群众斗争

1919年9月 和郭隆真、邓颖超等人发起组织的觉悟社成为天津学联的核心,在学联基础上,形成了天津各界联合会的各阶级联合组织

1920年 领导天津学联,组织反对直接交涉、抵制日货和要求民主权利的斗争

A.中国革命有了坚强的领导力量 B.组织群众斗争逐渐成为思想界共识

C.进步青年主动承担改造社会的责任 D.知识分子是五四运动的主力军

8.1949年四五月间,刘少奇前往天津,一方面要打消资本家的顾虑,另一方面也要说服工人不要提出过高要求。刘少奇指出,除了要解决公私矛盾和劳资矛盾外,还要恢复对外贸易和城乡沟通,也就是要解决市场问题,这些观点被概括为“公私兼顾、劳资两利、内外交流、城乡互助”。此举:

A.为平津战役胜利创造了条件 B.践行了新民主主义经济纲领

C.为发动战略决战奠定了基础 D.服务于社会主义改造的需要

9.下面左图是1951年创作的宣传画《多生产!多捐献!》,右图是954年创作的宣传画《我们生产得越好,社会主义的实现就越早》。这两幅宣传画可以用来说明,这一时期:

A.工业化建设成就较显著 B.社会主义建设热火朝天

C.抗美援朝战争胜利在望 D.时代环境影响生产取向

10.1978年4-5月间,国务院副总理谷牧率领大型代表团赴西欧五国考察,参观了许多工厂、农场、城市设施、港口码头等。谷牧在向中央的汇报中指出,我们已经落后了:西方发达国家在资金、商品、技术方面要找市场,都看好与中国发展关系;国际经济运行中有许多通行的办法,凡是对我们有利的,都可以采纳运用。下列对这次考察解释正确的是:

A.立足于总结新中国建国以来的历史经验 B.体现了实现社会主义现代化的强烈愿望

C.带来了与世界各国建交的又一次高潮 D.确立了全面对外开放的基本方针

11.1624-1633年日本出版物的种类开始增多,价格趋向低廉,销售对象不仅包含公卿、武士、学者,还包括商人、手工业者和富裕农民。到17世纪末,日本已经形成了以京阪地区为中心,覆盖全国的出版物生产、流通和消费的网络。这说明:

A.商品经济的发展 B.义务教育的推广 C.政治改革的开展 D.民族意识的提升

12.1806年9月,普鲁士参加了英俄普组成的第四次反法联盟,第二年俄普联军战败。普鲁士被迫签订和约,失去一半以上国土并支付巨额战争赔款。普鲁士失去独立和强国地位,陷入全面崩溃境地。为此,普鲁士的一些自由主义贵族,寻求变革之路,促成了德意志民族反对异族统治和压迫的民族解放战争。这表明:

A.德意志从专制王权国家发展为民族国家 B.新的欧洲国际体系已经形成

C.自由平等思想在欧洲广泛传播 D.拿破仑战争推动欧洲政治文化的重构

13.1920年,苏俄坦波夫省爆发了“安东诺夫叛乱”,这是一次有明确纲领的农民起义,以“自由贸易万岁”等为口号,其队伍人数最多时达 5万,有25%-30%的农民参与。这一事件:

A.推动了对经济政策的反思 B.暴露了农民阶级的局限性

C.是内战延续的必然结果 D.受到了俄国白军的煽动

14.1959年法国总统戴高乐提议由美、英、法三国共同领导北约,美国拒绝;次年3月,法国宣布其地中海舰队从北约撤回;1960年5月,法国拒绝把军事航空纳入北约的防空体系;1966年,法国正式声明退出北约军事一体化机构。法国这些举措的主要目:

A.加强国际政治格局多极化趋势 B.加快欧洲军事防务一体化进程

C.摆脱美国的控制力求独立自主 D.保障自身主导全球事务的实力

15.1985年,日本半导体产业所占世界份额超过美国,美国对日本半导体和电子产品发起调查,要求增加美国出口商进入日本市场的机会。最终美日双方签署了一系列有利于美国的协议。1995年开始,日本半导体企业的产品在亚太地区市场份额开始下滑。这一现象反映了:

A.二战后日本经济发展严重依赖美国 B.日本在美国科技打压下无力应对

C.全球贸易竟争具有复杂性和挑战性 D.战略科技博弈是经济实力的较量

二、非选择题

16.(15分)材料一19世纪40年代以来,中国建筑受到了西方建筑在结构、技术、形式等诸多方面的影响。第二次鸦片战争后,现代建筑技术体系随着工业实践传入中国。面对新事物,一股学习西方的潮流由此展开,尤其是居民建筑由传统的建筑到模仿西方建筑为时尚。新式住宅集中在大城市,以独户型、联户型和多户型为基本形式;在工业建筑方面主要有木构架厂房、砖木混合结构厂房和钢结构和钢筋混凝土结构厂房;在公共建筑方面主要有行政建筑、会堂建筑、金融建筑、交通建筑、火车站建筑、文化教育建筑、商业服务业建筑等。近代民居受西方影响比较局限,主要集中在经济比较繁荣的大城市,农村基本没有改变。

-摘编自杨涛等《“风格”的来源-150年来中国近现代建筑探索的收获》材料二早在秦汉时期,西方就通过陆路交通,从中国瓷器、漆器等商品上的建筑、风景图案信息来猜想推测中国园林。16世纪末开始,来华传教士的著作中对中国园林的记录让西方全新认知了中国园林,如《张诚日记》认为中国屋宇、花园的美在于布置得宜和对自然的模仿。18世纪,传教士马国贤、王致诚分别将《避暑山庄图咏》《圆明园图咏》传到西方,让西方对中国园林的了解进入到图像时代。受中国园林艺术影响,英国率先在西方兴建了以自然主义和浪漫主义为特征的自然风景园。

-摘编自李晓丹《17-18世纪中西建筑文化交流》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国近代建筑领域出现的新要素,并说明其影响。(7分)

(2)根据材料二并结合所学,梳理西方各国认识了解中国园林的历程,并谈谈两则材料中中西建筑文化交流带来的历史启示。(8分)

17.(15分)材料一秦统一后,在东北设右北平、辽西、辽东三郡,使东北南部地区处于国家的有效统辖之下。东汉时对东北采取军事威慑与“慰纳赏赐”相结合的策略,改善了与各少数民族之间的关系。隋唐时期,“华夷一统”的思想得到发展,唐朝在东北少数民族地区普遍设立羁縻府州。辽、金时期,在东北设立京、府、州、县制度,将边远的各民族、各地区纳入其管辖之下。明朝初年,根据女真各部的居住区域,设立卫所,任命其首领为卫所的官员,在女真人与汉人居住的交界地区设立马市,允许他们用自己的产品换取生产、生活必需品等。清朝统治者的夷夏观念发生了根本变化,设立盛京将军、吉林将军、黑龙江将军,管辖东北广阔的区域;实行噶珊制度、盟旗制度管理少数民族地区;对于沙俄的入侵给予坚决回击。这些举措,保持了东北的和平与稳定,维护了“华夷一统”的良好局面。

-摘编自刘信君《“华夷一统”思想的演变及对治理东北边疆的影响》

材料二新中国成立之后,由于东北雄厚的基础,“一五”期间,国家建设的以苏联援建为基础的156项重点工程中,有1/3放在了东北。国家对东北的实际投资额占全国实际投资额的44.3%。东北地区成为了共和国重点布局地区,也就是成为了我国工业发展的龙头。东北地区工业化和城市化进程迅速发展并走在了国家前列。-摘编自姜妮伶《中国东北地区城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代东北边疆治理的特点及作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析五十年代东北地区高速发展的表现及原因。(7分)

18.(13分)材料一1898年张之洞在《劝学篇》中大力倡导留学日本之效,“出洋一年胜于读西书五年“至游学之国,西洋不如东洋”。1896年清朝首次向日本派遣十三名留学生,1906年公派及自费的留日学生数达到八千多名。日本逐渐成为中国接触西方和日本新思想、新文化、新技术的窗口。留日学生成立了译书汇编社等翻译团体,翻译了国外大量政治、文史、军事、理工、农业、医学、艺术等方面的书籍。日本也逐渐成为中国革命舞台的一部分。黄兴曾是官费留日学生,1904年谋划起义失败后又与宋教仁等一同亡命日本。留日学生视黄兴等为英雄,追随的人甚多。

-摘编自实藤惠秀《中国人留学日本史》

材料二第一次世界大战期间,大批华工赴法,华工教育得以发展。1916年蔡元培等人在法国巴黎成立“华法教育会”总会,华法教育会在全国20个省市设立分会,促进中国留学生赴法勤工俭学。中国大批知识分子与青年怀着救国思想从上海出发,追寻自由与共和的足迹。1921年,留法人员组织学习马克思主义著作,于1922年成立中共旅欧支部。周恩来、蔡和森、邓小平等骨干成员,成为中国革命重要摇篮。-摘编自张健等《留法勤工俭学运动在上海的组织与开展》

(1)据材料一并结合所学知识,指出清末中国赴日留学活动的背景和积极作用。(7分)

(2)综合两则材料并结合所学,比较两次留学热潮的异同点。(6分)

19.(12分)材料自第二次世界大战后非殖民化进程以来,全球南方崛起先后经历三个时期(如下表)。在不同的时期,全球南方崛起所引起的国际秩序变革,在不同层次、地区和领域均各有不同表现。

历史时期 发展阶段 身份认同

冷战时期(1945-1989年) 非殖民化 “体系内的反抗者”

“后冷战”时代(1990-2008年) 全球化 “审时度势的融入者”

“大国政治”时代(2009年以来) 新兴经济体群体性崛起 “积极的能动者”

注:全球南方是相对于北半球发达资本主义国家而言形成的概念,由第二次世界大战结束后的新兴民族国家发展而来,曾被称为不发达国家、第三世界、发展中国家等。

-摘编自于海洋《“全球南方”:推动国际关系理论跃迁的核心概念》等

在上述材料中任选两个时期,结合所学知识,自拟论题,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文)

历史答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

C D A C A C C B

9 10 11 12 13 14 15

D B A D A C C

二、非选择题

16.(1)要素:独户、联户和多户等新的居民建筑;运用新建材的新的工业建筑;承载更多社会职能的公共建筑(3分)

影响:推动了中国建筑行业的发展;城市居民的生活条件有所改善;推动社会经济的发展;推动城市基础设施进一步完善;满足了公共生活的发展需求,丰富了人们的社会生活(4分)

(2)历程:在中国秦汉时期从瓷器、漆器中推测猜想;16世纪来华传教士的著作中进行了更细致的描绘;18世纪传教士将园林以图像的形式传递到西方。(6分,每点时间举措各一分)

启示:立足国情,注重传承优秀传统文化;倡导尊重文化的多样性(和而不同);寻求文化发展的共通性(异而求和);提高自身文化自信(任答2点得2分)

17.(1)特点:设立专门的机构/制度;随时代发展不断调整;受“华夷一统”、“夷夏观念”的影响;策略、措施全面、多样。(4分)

作用:促进东北地区的经济发展;加强对东北地区的管理和治理;维护东北地区的和平与稳定;推动统一多民族国家的发展;有利于加强民族之间的交流联系,推动民族交融。(任答4点得4分)

(2)表现:获得大量重点工程;获得国家投资支持;工业增速迅猛,成为工业发展的龙头。(3分)

原因:国家政策的推动;“一五”计划的开展;具有一定的经济基础;便于接收苏联的援助;东北地区丰富的资源优势。(任答4点得4分)

18.(1)背景:中国民族危机严重;改革、革命的浪潮汹涌;日本崛起迅速;第二次工业革命后世界竞争加剧。(3分,任答3点即可)

作用:培养了一批先进青年;传播了近代科学文化;积蓄了革命力量;加强了中国同世界的联系。(4分)

(2)相同点:都是探索近代中国救亡图存的道路;都为近代中国培养了人才;都受到重要战争的影响。(3分)

不同点:组织力量:晚清留学日本是政府支持和个人独立选择;民国期间留法由民间组织“华法教育会”积极参与。

留学过程:晚清留学日本主要是学习为主;民国期间留法主要是勤工俭学。

留学成果:晚清留学日本推动国内资产阶级革命;民国期间留法找到了马克思主义道路。(3分)

19.论题:全球南方的崛起深刻改变了国际关系格局。

阐述:随着经济全球化深入发展以及南南合作的有序推进,“全球南方”整体经济水平已实现大幅提升,已经成为促进世界经济增长的主要力量。

第二次世界大战结束后,殖民地、半殖民地国家和人民掀起争取国家独立和民族解放的伟大斗争。20世纪60年代初期,大批非洲国家相继独立建国;1955年万隆亚非会议召开,1961年“不结盟运动”诞生,第三世界崛起并成为国际政治舞台上的一支重要力量。在经济上,新兴民族国家努力探索适合本国国情的发展道路,一些亚洲国家发展成为新兴工业化国家;拉丁美洲各国积极促进国家之间的经济合作,一些国家基本实现工业化。第三世界加强团结和合作,冲击了旧的国际政治经济秩序,成为“体系内的反抗者”。

冷战结束后,在机遇与挑战并存的全球化浪潮面前,许多发展中国家“审时度势”积极主动地融入国际体系,投身全球化。拉美经济出现繁荣势头;中国确立建立社会主义市经济的改革目标,2001年加入世界贸易组织后经济更快速地发展。1997年亚洲金融风暴和2008年全球金融危机冲击下,发达经济体需求萎缩对发展中国家影响巨大,迫使新兴经济体更加注重携手共进,东盟等区域经济集团的作用加强,区域经济集团化、社会信息化和文化多样化受到前所未有的重视。

2009年以来,数量众多的新兴经济体快速崛起,全球南方以一种全新面貌出现在国际政治经济舞台上,成为国际和地区事务的重要参与者,以及国际秩序和全球治理体系变革的重要推动力。到2010年,中国成为世界第二大经济体;中国倡导“一带一路”国际经济合作,组建亚投行,并扩大了上合组织的影响力,倡导建立人类命运共同体。中国、印度、巴西等组建的金砖国家运行机制和新开发银行增强了新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。全球南方从国际政治经济舞台的边缘走向中心,成为国际秩序的“积极的能动者”。

结论:总之,全球南方崛起是当代国际政治的一个重要事实,它已经导致而且必将持续造就国际秩序的巨大变革,推动世界向多极化发展;同时面临发达国家操纵世界政治经济秩序、局部冲突及诸多自身问题的挑战,全球南方的继续发展任重道远。

说明:论题2分,观点疏解2分,论证任选两个时期6分,结论升华2分。

历史试卷

一、选择题

1.西藏地区考古资料显示:距今5000年前后的卡若遗址出现了粟的栽培和猪的饲养;在昌果沟遗址发现了距今3370年前后的炭化粟和上百粒青稞;在故如甲木和曲踏遗址发现了2-4世纪的茶叶、丝绸以及青铜与铁等金属制品遗存。这有力佐证了西藏地区:

A.生态环境受到新物种引进的严重影响 B.在旧石器时代就已经出现了人类活动

C.与其他地区存在持续的物质文化交流 D.青铜铸造是手工业生产中的主要部门

2.有学者认为:东晋时期,南迁或流寓江南的中原士族,不仅具有一定的经济实力,而且有很好的家学渊源,有较高的社会地位,享有一定的社会声望。他们在中原文化的哺育浸淫下成长,在中原父辈的教导下成人,言谈话语之际,举手投足之间,都自然而然地表现出中原文化深刻而复杂的影响。这一现象:

A.体现出士族对文化的垄断 B.说明当时政治比较清明

C.反映出宗法制利于文化传承 D.有利于南北方文化的交融

3.宋代以前民间烹饪方式多以陶制炊具小火慢煮为主,宋代出现铁锅“爆炒”的烹饪技术,以保持食材的脆嫩口感。宋代饮食中“爆炒”出现并流行主要得益于:

A.手工业技术的发展进步 B.市民阶层的饮食喜好 C农业发展提供丰富食材D.城市商业贸易的繁荣

4.乡贤祠是祭祀本乡贤达人士的地方。明朝嘉靖年间,政府要求各地方乡贤祠须建在庙学(孔庙和学宫合二为一的处所)仪门旁边的空地上,从而实现了乡贤祠与庙学的一体化祠祀。这种做法旨在:

A.扩展学校的教育功能

B.改变地方机构的设置

C.强化政府对地方士民的教化

D.削弱宗族在基层社会的作用

5.右图是南宋都城临安城的平面示意图。由图可知,南宋时期:

A.城市的经济功能增强

B.南方经济地位日益凸显

C.城市中心区域不断扩大

D.“市”突破了时空限制

6.鸦片战争后,大量外国工商业品涌入中国,导致中国传统手工业破产,脆弱的乡村经济遭到侵蚀。城市吸附了大量乡村知识精英和金银财富,刺激了城市商业繁荣的同时,也加速了农村贫困化。社会学家费孝通指出,传统中国的城乡关系是“交流平衡”有机调整的“相成”关系;近代以来转变为分裂、对立的“相克”关系。该学者强调:

A.自然经济解体促进社会转型 B.城市发展促进中国近代化

C.外国侵略加剧城乡不平衡 D.政策调整改变农村经济秩序

7.下表为“1919年7月至1920年周恩来的事迹摘编”。这表明:

时间 事迹

1919年7月 主持了《天津学生联合会会报》,通过宣传,组织了京津地区反对军阀马良的群众斗争

1919年9月 和郭隆真、邓颖超等人发起组织的觉悟社成为天津学联的核心,在学联基础上,形成了天津各界联合会的各阶级联合组织

1920年 领导天津学联,组织反对直接交涉、抵制日货和要求民主权利的斗争

A.中国革命有了坚强的领导力量 B.组织群众斗争逐渐成为思想界共识

C.进步青年主动承担改造社会的责任 D.知识分子是五四运动的主力军

8.1949年四五月间,刘少奇前往天津,一方面要打消资本家的顾虑,另一方面也要说服工人不要提出过高要求。刘少奇指出,除了要解决公私矛盾和劳资矛盾外,还要恢复对外贸易和城乡沟通,也就是要解决市场问题,这些观点被概括为“公私兼顾、劳资两利、内外交流、城乡互助”。此举:

A.为平津战役胜利创造了条件 B.践行了新民主主义经济纲领

C.为发动战略决战奠定了基础 D.服务于社会主义改造的需要

9.下面左图是1951年创作的宣传画《多生产!多捐献!》,右图是954年创作的宣传画《我们生产得越好,社会主义的实现就越早》。这两幅宣传画可以用来说明,这一时期:

A.工业化建设成就较显著 B.社会主义建设热火朝天

C.抗美援朝战争胜利在望 D.时代环境影响生产取向

10.1978年4-5月间,国务院副总理谷牧率领大型代表团赴西欧五国考察,参观了许多工厂、农场、城市设施、港口码头等。谷牧在向中央的汇报中指出,我们已经落后了:西方发达国家在资金、商品、技术方面要找市场,都看好与中国发展关系;国际经济运行中有许多通行的办法,凡是对我们有利的,都可以采纳运用。下列对这次考察解释正确的是:

A.立足于总结新中国建国以来的历史经验 B.体现了实现社会主义现代化的强烈愿望

C.带来了与世界各国建交的又一次高潮 D.确立了全面对外开放的基本方针

11.1624-1633年日本出版物的种类开始增多,价格趋向低廉,销售对象不仅包含公卿、武士、学者,还包括商人、手工业者和富裕农民。到17世纪末,日本已经形成了以京阪地区为中心,覆盖全国的出版物生产、流通和消费的网络。这说明:

A.商品经济的发展 B.义务教育的推广 C.政治改革的开展 D.民族意识的提升

12.1806年9月,普鲁士参加了英俄普组成的第四次反法联盟,第二年俄普联军战败。普鲁士被迫签订和约,失去一半以上国土并支付巨额战争赔款。普鲁士失去独立和强国地位,陷入全面崩溃境地。为此,普鲁士的一些自由主义贵族,寻求变革之路,促成了德意志民族反对异族统治和压迫的民族解放战争。这表明:

A.德意志从专制王权国家发展为民族国家 B.新的欧洲国际体系已经形成

C.自由平等思想在欧洲广泛传播 D.拿破仑战争推动欧洲政治文化的重构

13.1920年,苏俄坦波夫省爆发了“安东诺夫叛乱”,这是一次有明确纲领的农民起义,以“自由贸易万岁”等为口号,其队伍人数最多时达 5万,有25%-30%的农民参与。这一事件:

A.推动了对经济政策的反思 B.暴露了农民阶级的局限性

C.是内战延续的必然结果 D.受到了俄国白军的煽动

14.1959年法国总统戴高乐提议由美、英、法三国共同领导北约,美国拒绝;次年3月,法国宣布其地中海舰队从北约撤回;1960年5月,法国拒绝把军事航空纳入北约的防空体系;1966年,法国正式声明退出北约军事一体化机构。法国这些举措的主要目:

A.加强国际政治格局多极化趋势 B.加快欧洲军事防务一体化进程

C.摆脱美国的控制力求独立自主 D.保障自身主导全球事务的实力

15.1985年,日本半导体产业所占世界份额超过美国,美国对日本半导体和电子产品发起调查,要求增加美国出口商进入日本市场的机会。最终美日双方签署了一系列有利于美国的协议。1995年开始,日本半导体企业的产品在亚太地区市场份额开始下滑。这一现象反映了:

A.二战后日本经济发展严重依赖美国 B.日本在美国科技打压下无力应对

C.全球贸易竟争具有复杂性和挑战性 D.战略科技博弈是经济实力的较量

二、非选择题

16.(15分)材料一19世纪40年代以来,中国建筑受到了西方建筑在结构、技术、形式等诸多方面的影响。第二次鸦片战争后,现代建筑技术体系随着工业实践传入中国。面对新事物,一股学习西方的潮流由此展开,尤其是居民建筑由传统的建筑到模仿西方建筑为时尚。新式住宅集中在大城市,以独户型、联户型和多户型为基本形式;在工业建筑方面主要有木构架厂房、砖木混合结构厂房和钢结构和钢筋混凝土结构厂房;在公共建筑方面主要有行政建筑、会堂建筑、金融建筑、交通建筑、火车站建筑、文化教育建筑、商业服务业建筑等。近代民居受西方影响比较局限,主要集中在经济比较繁荣的大城市,农村基本没有改变。

-摘编自杨涛等《“风格”的来源-150年来中国近现代建筑探索的收获》材料二早在秦汉时期,西方就通过陆路交通,从中国瓷器、漆器等商品上的建筑、风景图案信息来猜想推测中国园林。16世纪末开始,来华传教士的著作中对中国园林的记录让西方全新认知了中国园林,如《张诚日记》认为中国屋宇、花园的美在于布置得宜和对自然的模仿。18世纪,传教士马国贤、王致诚分别将《避暑山庄图咏》《圆明园图咏》传到西方,让西方对中国园林的了解进入到图像时代。受中国园林艺术影响,英国率先在西方兴建了以自然主义和浪漫主义为特征的自然风景园。

-摘编自李晓丹《17-18世纪中西建筑文化交流》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国近代建筑领域出现的新要素,并说明其影响。(7分)

(2)根据材料二并结合所学,梳理西方各国认识了解中国园林的历程,并谈谈两则材料中中西建筑文化交流带来的历史启示。(8分)

17.(15分)材料一秦统一后,在东北设右北平、辽西、辽东三郡,使东北南部地区处于国家的有效统辖之下。东汉时对东北采取军事威慑与“慰纳赏赐”相结合的策略,改善了与各少数民族之间的关系。隋唐时期,“华夷一统”的思想得到发展,唐朝在东北少数民族地区普遍设立羁縻府州。辽、金时期,在东北设立京、府、州、县制度,将边远的各民族、各地区纳入其管辖之下。明朝初年,根据女真各部的居住区域,设立卫所,任命其首领为卫所的官员,在女真人与汉人居住的交界地区设立马市,允许他们用自己的产品换取生产、生活必需品等。清朝统治者的夷夏观念发生了根本变化,设立盛京将军、吉林将军、黑龙江将军,管辖东北广阔的区域;实行噶珊制度、盟旗制度管理少数民族地区;对于沙俄的入侵给予坚决回击。这些举措,保持了东北的和平与稳定,维护了“华夷一统”的良好局面。

-摘编自刘信君《“华夷一统”思想的演变及对治理东北边疆的影响》

材料二新中国成立之后,由于东北雄厚的基础,“一五”期间,国家建设的以苏联援建为基础的156项重点工程中,有1/3放在了东北。国家对东北的实际投资额占全国实际投资额的44.3%。东北地区成为了共和国重点布局地区,也就是成为了我国工业发展的龙头。东北地区工业化和城市化进程迅速发展并走在了国家前列。-摘编自姜妮伶《中国东北地区城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代东北边疆治理的特点及作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析五十年代东北地区高速发展的表现及原因。(7分)

18.(13分)材料一1898年张之洞在《劝学篇》中大力倡导留学日本之效,“出洋一年胜于读西书五年“至游学之国,西洋不如东洋”。1896年清朝首次向日本派遣十三名留学生,1906年公派及自费的留日学生数达到八千多名。日本逐渐成为中国接触西方和日本新思想、新文化、新技术的窗口。留日学生成立了译书汇编社等翻译团体,翻译了国外大量政治、文史、军事、理工、农业、医学、艺术等方面的书籍。日本也逐渐成为中国革命舞台的一部分。黄兴曾是官费留日学生,1904年谋划起义失败后又与宋教仁等一同亡命日本。留日学生视黄兴等为英雄,追随的人甚多。

-摘编自实藤惠秀《中国人留学日本史》

材料二第一次世界大战期间,大批华工赴法,华工教育得以发展。1916年蔡元培等人在法国巴黎成立“华法教育会”总会,华法教育会在全国20个省市设立分会,促进中国留学生赴法勤工俭学。中国大批知识分子与青年怀着救国思想从上海出发,追寻自由与共和的足迹。1921年,留法人员组织学习马克思主义著作,于1922年成立中共旅欧支部。周恩来、蔡和森、邓小平等骨干成员,成为中国革命重要摇篮。-摘编自张健等《留法勤工俭学运动在上海的组织与开展》

(1)据材料一并结合所学知识,指出清末中国赴日留学活动的背景和积极作用。(7分)

(2)综合两则材料并结合所学,比较两次留学热潮的异同点。(6分)

19.(12分)材料自第二次世界大战后非殖民化进程以来,全球南方崛起先后经历三个时期(如下表)。在不同的时期,全球南方崛起所引起的国际秩序变革,在不同层次、地区和领域均各有不同表现。

历史时期 发展阶段 身份认同

冷战时期(1945-1989年) 非殖民化 “体系内的反抗者”

“后冷战”时代(1990-2008年) 全球化 “审时度势的融入者”

“大国政治”时代(2009年以来) 新兴经济体群体性崛起 “积极的能动者”

注:全球南方是相对于北半球发达资本主义国家而言形成的概念,由第二次世界大战结束后的新兴民族国家发展而来,曾被称为不发达国家、第三世界、发展中国家等。

-摘编自于海洋《“全球南方”:推动国际关系理论跃迁的核心概念》等

在上述材料中任选两个时期,结合所学知识,自拟论题,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文)

历史答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

C D A C A C C B

9 10 11 12 13 14 15

D B A D A C C

二、非选择题

16.(1)要素:独户、联户和多户等新的居民建筑;运用新建材的新的工业建筑;承载更多社会职能的公共建筑(3分)

影响:推动了中国建筑行业的发展;城市居民的生活条件有所改善;推动社会经济的发展;推动城市基础设施进一步完善;满足了公共生活的发展需求,丰富了人们的社会生活(4分)

(2)历程:在中国秦汉时期从瓷器、漆器中推测猜想;16世纪来华传教士的著作中进行了更细致的描绘;18世纪传教士将园林以图像的形式传递到西方。(6分,每点时间举措各一分)

启示:立足国情,注重传承优秀传统文化;倡导尊重文化的多样性(和而不同);寻求文化发展的共通性(异而求和);提高自身文化自信(任答2点得2分)

17.(1)特点:设立专门的机构/制度;随时代发展不断调整;受“华夷一统”、“夷夏观念”的影响;策略、措施全面、多样。(4分)

作用:促进东北地区的经济发展;加强对东北地区的管理和治理;维护东北地区的和平与稳定;推动统一多民族国家的发展;有利于加强民族之间的交流联系,推动民族交融。(任答4点得4分)

(2)表现:获得大量重点工程;获得国家投资支持;工业增速迅猛,成为工业发展的龙头。(3分)

原因:国家政策的推动;“一五”计划的开展;具有一定的经济基础;便于接收苏联的援助;东北地区丰富的资源优势。(任答4点得4分)

18.(1)背景:中国民族危机严重;改革、革命的浪潮汹涌;日本崛起迅速;第二次工业革命后世界竞争加剧。(3分,任答3点即可)

作用:培养了一批先进青年;传播了近代科学文化;积蓄了革命力量;加强了中国同世界的联系。(4分)

(2)相同点:都是探索近代中国救亡图存的道路;都为近代中国培养了人才;都受到重要战争的影响。(3分)

不同点:组织力量:晚清留学日本是政府支持和个人独立选择;民国期间留法由民间组织“华法教育会”积极参与。

留学过程:晚清留学日本主要是学习为主;民国期间留法主要是勤工俭学。

留学成果:晚清留学日本推动国内资产阶级革命;民国期间留法找到了马克思主义道路。(3分)

19.论题:全球南方的崛起深刻改变了国际关系格局。

阐述:随着经济全球化深入发展以及南南合作的有序推进,“全球南方”整体经济水平已实现大幅提升,已经成为促进世界经济增长的主要力量。

第二次世界大战结束后,殖民地、半殖民地国家和人民掀起争取国家独立和民族解放的伟大斗争。20世纪60年代初期,大批非洲国家相继独立建国;1955年万隆亚非会议召开,1961年“不结盟运动”诞生,第三世界崛起并成为国际政治舞台上的一支重要力量。在经济上,新兴民族国家努力探索适合本国国情的发展道路,一些亚洲国家发展成为新兴工业化国家;拉丁美洲各国积极促进国家之间的经济合作,一些国家基本实现工业化。第三世界加强团结和合作,冲击了旧的国际政治经济秩序,成为“体系内的反抗者”。

冷战结束后,在机遇与挑战并存的全球化浪潮面前,许多发展中国家“审时度势”积极主动地融入国际体系,投身全球化。拉美经济出现繁荣势头;中国确立建立社会主义市经济的改革目标,2001年加入世界贸易组织后经济更快速地发展。1997年亚洲金融风暴和2008年全球金融危机冲击下,发达经济体需求萎缩对发展中国家影响巨大,迫使新兴经济体更加注重携手共进,东盟等区域经济集团的作用加强,区域经济集团化、社会信息化和文化多样化受到前所未有的重视。

2009年以来,数量众多的新兴经济体快速崛起,全球南方以一种全新面貌出现在国际政治经济舞台上,成为国际和地区事务的重要参与者,以及国际秩序和全球治理体系变革的重要推动力。到2010年,中国成为世界第二大经济体;中国倡导“一带一路”国际经济合作,组建亚投行,并扩大了上合组织的影响力,倡导建立人类命运共同体。中国、印度、巴西等组建的金砖国家运行机制和新开发银行增强了新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。全球南方从国际政治经济舞台的边缘走向中心,成为国际秩序的“积极的能动者”。

结论:总之,全球南方崛起是当代国际政治的一个重要事实,它已经导致而且必将持续造就国际秩序的巨大变革,推动世界向多极化发展;同时面临发达国家操纵世界政治经济秩序、局部冲突及诸多自身问题的挑战,全球南方的继续发展任重道远。

说明:论题2分,观点疏解2分,论证任选两个时期6分,结论升华2分。

同课章节目录