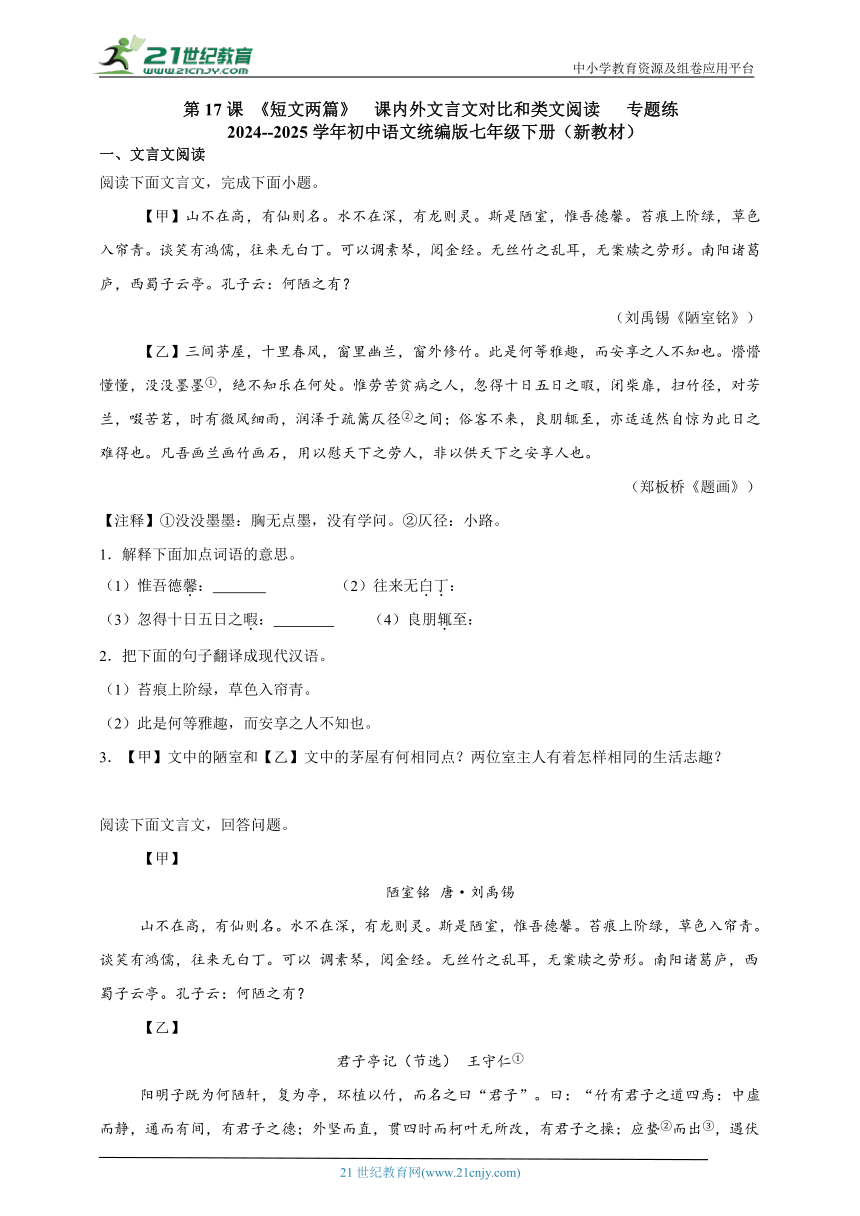

第17课 《短文两篇》 课内外文言文对比和类文阅读 专题练 2024--2025学年初中语文统编版七年级下册(新教材)

文档属性

| 名称 | 第17课 《短文两篇》 课内外文言文对比和类文阅读 专题练 2024--2025学年初中语文统编版七年级下册(新教材) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 72.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-30 16:46:37 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第17课 《短文两篇》 课内外文言文对比和类文阅读 专题练

2024--2025学年初中语文统编版七年级下册(新教材)

一、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】三间茅屋,十里春风,窗里幽兰,窗外修竹。此是何等雅趣,而安享之人不知也。懵懵懂懂,没没墨墨①,绝不知乐在何处。惟劳苦贫病之人,忽得十日五日之暇,闭柴扉,扫竹径,对芳兰,啜苦茗,时有微风细雨,润泽于疏篱仄径②之间;俗客不来,良朋辄至,亦适适然自惊为此日之难得也。凡吾画兰画竹画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也。

(郑板桥《题画》)

【注释】①没没墨墨:胸无点墨,没有学问。②仄径:小路。

1.解释下面加点词语的意思。

(1)惟吾德馨: (2)往来无白丁:

(3)忽得十日五日之暇: (4)良朋辄至:

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。

(2)此是何等雅趣,而安享之人不知也。

3.【甲】文中的陋室和【乙】文中的茅屋有何相同点?两位室主人有着怎样相同的生活志趣?

阅读下面文言文,回答问题。

【甲】

陋室铭 唐·刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以 调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【乙】

君子亭记(节选) 王守仁①

阳明子既为何陋轩,复为亭,环植以竹,而名之曰“君子”。曰:“竹有君子之道四焉:中虚而静,通而有间,有君子之德;外坚而直,贯四时而柯叶无所改,有君子之操;应蛰②而出③,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜,有君子之时;清风时至,玉声珊然④,风止籁静,挺然特立,不挠不屈,有君子之容。竹有是四者,而以‘君子’名,不愧于其名也;吾亭有竹焉而因以竹名名不愧于吾毫也。”

【注释】①王守仁:号阳明,明代文学家、哲学家。正德元年,被贬贵州,在此建造了一座何陋轩,后又建了君子亭。②蛰:惊蛰。③出:春笋破土而出。④珊然:佩玉相击,音节舒缓。

4.解释下列句中加点实词的含义。

(1)往来无白丁 白丁:

(2)可以调素琴 调:

(3)而名之曰“君子” 名:

(4)环植以竹 植:

5.选出下列加点虚词的含义、用法相同的一项( )

A.有君子之德 何陋之有 B.而名之曰“君子” 可远观而不可亵玩焉

C.可以调素琴 以中有足乐者 D.挺然特立 康肃忿然曰

6.给画波浪线的句子断句,限两处。

吾 亭 有 竹 焉 而 因 以 竹 名 名 不 愧 于 吾 亭 也

7.翻译下面的句子。

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)不挠不屈,有君子之容。

8.自古以来,君子常将个人的志趣寄托在外物上,这种表现手法就叫作“托物言志”。小语根据甲、乙两文内容设计了下面表格,请你补充相关内容。

“物”之特点

中虚而静,通而有间

(1)

谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经

“物”之象征

象征着君子谦虚、通达的品行

象征着君子有审时度势的睿智

(2)

阅读【甲】【乙】下面两段文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】周敦颐,字茂叔,道州营道人。原名敦实,避英宗讳改焉。以舅龙图阁学士郑向任①,为分宁主簿。有狱,久不决,敦颐至,一讯立辨。惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辩不听乃委手版②归将弃官去,曰:“如此尚可仕③乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。

(出自《周敦颐传》)

【注释】①任:推荐。②手版:笏板,是古时大臣上朝时手中所持的狭长板子,用以列出上奏的事项。③仕:指做官。

9.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)可爱者甚蕃 蕃: (2)可远观而不可亵玩焉 亵:

(3)有狱久不决 狱: (4)有囚法不当死 法:

10.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

敦 颐 独 与 之 辩 不 听 乃 委 手 版 归 将 弃 官 去

11.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。

12.有同学认为【乙】文中周敦颐“将弃官去”与他在【甲】文中的“君子”追求有矛盾,你同意吗?为什么?

阅读【甲】【乙】两篇文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】一日,偕数友,观荷于湖边亭中。兴正浓,忽有大雨倾盆而至,湖中荷花尽作飘摇之态。少时, 雨过天晴,波澜不惊,湖天一色。荷花为雨所洗,鲜妍明媚,袅娜多姿,清丽雅致,实为花中仙子也。

(选自李盛仙《夏日赏荷》)

13.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)濯清涟而不妖 妖: (2)香远益清 益:

(3)少时雨过天晴 少时: (4)波澜不惊 惊:

14.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)一日,偕数友,观荷于湖边亭中。

15.【甲】段点明世人甚爱牡丹原因的句子是: ;【乙】段描绘雨中荷花的语句是: 。

16.【甲】段称莲为“花之君子”,【乙】段赞荷为“花中仙子”。你更喜欢哪一种赞誉之辞?请联系文段内容谈谈你的看法。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(选自刘禹锡《陋室铭》)

【乙】好读书非求身后之名,但异见异闻;心之所愿。是以孜孜搜讨,欲罢不能,岂为声名劳七尺①也。

一间屋,六尺地,虽没庄严,却也精致;蒲作团,衣作被,日里可坐,夜间可睡;灯一盏,香一炷,石磬数声,木鱼几击;不贪名,不图利,了清静缘,作解脱计;无挂碍,无拘系,闲便入来,忙便出去;省闲非,省闲气,也不游方②,也不避世。

(选自陈继儒《小窗幽记》,有删改)

【注释】①七尺:人身高大约古尺七尺,所以“七尺”代称身躯。②游方:到处游荡。

17.解释下列句子中加点词的含义。

(1)谈笑有鸿儒 ( ) (2)可以调素琴 ( )

(3)无案牍之劳形 ( ) (4)欲罢不能 ( )

18.下列各项中,加点词的意义和用法全都相同的是( )

A.下车引之 何陋之有 B.岂为声名劳七尺也 可以为师矣

C.可以调素琴 以我酌油知之 D.有仙则名 学而不思则罔

19.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。

(2)好读书非求身后之名,但异见异闻。

20.请结合两篇文章,说说刘禹锡和陈继儒都具有怎样的高尚品德?

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(周敦颐《爱莲说》)

【乙】臣闻朋党之说,自古有之,惟幸人君①辨其君子小人而已。……故臣谓小人无朋,其暂为朋者,伪也。君子则不然。所守者道义,所行者忠信,所惜者名节。以②之修身,则同道而相益;以之事国,则同心而共济;始终如一,此君子之朋也。故为人君者,但当退③小人之伪朋,用君子之真朋,则天下治矣。

(节选自欧阳修《朋党论》)

《朋党论》是欧阳修在庆历四年(1044年)向宋仁宗上书的一篇奏章,目的是驳斥保守派的攻击,辨朋党之诬。

【注释】①人君:指君主,②以:用,凭借。③退:排除,排斥。

21.下列句中加点词语解释不正确的一项是( )

A.水陆草木之花,可爱者甚蕃(多) B.香远益清,亭亭净植(竖立)

C.惟幸人君辨其君子小人而已(有幸) D.所惜者名节(气节)

22.下列句中“之”字的意义和用法与其他各句不同的一项是( )

A.以之修身 B.此君子之朋也

C.水陆草木之花 D.花之隐逸者也

23.把文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)以之事国,则同心而共济。

24.请结合具体语句,分别概括【甲】【乙】两文中“君子”具备哪些品质。

二、现代文阅读

阅读下面一篇文章,完成后面小题

淤泥偏自出芙蓉

我之爱莲,初与别人相同,是因观其盛开,恋羡其花纯洁、其叶圆碧、其香清远。其花,纳兰状为“白裁肪玉瓣,红翦彩霞笺”;其叶,东坡喻成“重重青盖”,诚斋夸作“接叶连天无穷碧”;至于其香,曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”。

我之爱莲,后又进了一层,是因读《爱莲说》称其“花之君子者也”,得以因物及人、由目入心,实现了从视觉、嗅觉到心境的升格。

莲花与君子的相同处,周敦颐只用三句话便道中、道全了。第一句“出淤泥而不染、濯青涟而不妖”,君子即便身处污浊动荡之境,但心始终高洁稳正,不受污染,不为矫饰,这就是孔子说的“君子不器”;第二句“中通外直、不蔓不枝”,君子内心通达、气脉正直,不会倚靠附和,不会攀缘拉拢,这就是孔子说的“君子不党”;第三句“亭亭净植、香远益清”,君子腹有诗书,故而气质洁净,声息清新,这就是孔子说的“文质彬彬,然后君子”。我曾抄写、诵读《爱莲说》无数遍,每至文末“莲之爱,同予者何人”时,都不禁脱口而出:“我!”随后发出一声叹息,叹息与周敦颐相隔了近千年,不能同他一道,前去赏莲。

据闻周敦颐为了赏莲,特命人挖了个大大的池塘,池塘中心置小亭一座,以九曲桥相通,以便从各个角度、近距离地观赏。我猜周敦颐赏莲时,可能独自一人,方出此言;即使有人伴随,却对他的爱莲之切、知莲之深,未必懂得,这反倒增了他的孤独。君子注定孤独,不在身边,就在心里。此番心境,还可再溯千年以上。屈原钟爱鲜花香草,曾让山鬼披薜荔、配女萝,又用各类花卉饰满了湘君与湘夫人相会的房间,其中就有莲叶。而他自己,则“制芰荷以为衣,集芙蓉以为裳”,作为“离骚”的装束。这身装束,自然难以被人理解,所以屈原紧接着说:“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”孤独之强之烈,直到了使他绝望自尽的程度。我想屈原之所以选择投水,是想从一个君子变成一朵莲花吧。君子和莲花的区别,只是一个在大地上,一个在水中央。

我之所以爱莲,先是慕其有君子之质,后是发现其有艺术之境。当然,泛泛而言,所有的花儿都可比作艺术;但我以为唯有莲花,最能揭示艺术的真谛。第一句“亭亭净植、香远益清”,艺术当予人以洁净清香的美好享受,使所思澄澈、所感幽远;第二句“中通外直,不蔓不枝”,艺术以通透简约为高,以含蓄蕴藉为尚,以少胜多、以简驭繁者方为妙境上品;第三句“出淤泥而不染,濯青涟而不妖”,其他花儿只需如常孕育、萌生开放,期间未尝有太多的曲折艰难,好比从人间顺利升入天堂;唯独莲花,生于淤泥之中,必须先突围后方可孕育生长,恰似先要从地狱来到人间,然后进入天堂。艺术亦像莲花,生来便在淤泥之中。艺术要像莲花,须在淤泥里、也只能在淤泥里汲取营养、积攒力量。莲花将根向下扎入淤泥,为的恰恰是向上生长,当终于开出花来时,必向上空高高擎起,离得淤泥越远越好。艺术同理,其生存需要金钱的滋养,但她的目的,恰恰是离金钱越远越好。

反过来说,也是淤泥成就了莲花、困境成就了君子……

生活的种种苦难、人生的种种坎坷,都能给人以最有成效的磨砺,如泰戈尔所说,“只有经历过地狱般的磨砺,才能练就创造天堂的力量”。试想若不是流亡一生、若没有贫困半世,就不会有八大山人、板桥居士及其传世之作了。既然君子、艺术皆与莲花相类,那么两者必然互通,即君子可成就艺术、艺术也可成就君子。君子有了艺术,可以不再过于孤独。八大山人遭遇国破家亡,心中悲凄,却以书画遣怀。他画莲花,寥寥数笔便神完气足,这莲花就是他的化身。板桥居士曾咏过一朵入秋方开的莲花:“秋荷独后时,摇落见风姿。无力争先发,非因后出奇。”这朵莲花便是他的化身,不是不想顺时应序,只因困顿太久、积攒太难,故而开得稍迟一些罢了。

淤泥偏自出芙蓉,代有前贤为此钟。屈子衣裳逐水去,周生笔墨待人逢。从来孤独皆难耐,当是艺文最适从。初夏深秋俱恰好,何妨盛放在春冬。

(选自2018年7月23日《新民晚报》,作者胡晓军,有删改)

25.下面哪一项所咏之花与“白裁脂玉瓣,红翦彩霞笺”不同?

A.素花多蒙别艳欺,此花真合在瑶池。

B.疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

C.移舟水溅差差绿,倚槛风摆柄柄香。

D.菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。

26.下面这段文字中也有描写荷香的,与文章第一段中曹寅的描述进行比较,简要分析它们在语言表达上的不同。

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(选自朱自清《荷塘月色》)

27.联系周敦颐“莲之爱,同予者何人”和苏轼“但少闲人如吾两人者耳”的感叹,说说你如何理解“君子注定孤独,不在身边,就在心里”这句话。

28.在作者看来,优秀的艺术作品具备哪些特性?

29.谈谈你对文题“淤泥偏自出芙蓉”的理解。

阅读下面的文章,完成下列小题。

《陋室铭》再读

李国文

①《陋室铭》的作者,从来标明是唐刘禹锡,但也有人考据出来,说不是他的作品,因为未曾收进最初编成的他的集子,故而存疑。但不论是谁的文笔,能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的。

②中国是散文大国,汉魏以来,迄至明清,有别于诗赋的散文文体,巍然为文学的主流。例如唐宋八大家诗歌的成就,固然千古吟唱,家弦户诵,但他们更以著作论述的笔墨,在文学史上占得一席荣耀的位置。一般提到韩、柳、欧、苏,都是先想到他们的文章,然后,才是他们的诗篇,就足以说明散文在中国文学中的分量。

③刘禹锡在唐诗人中是较有影响的一位,诗胜于文,文章除了这篇《陋室铭》,余者寥寥。他历仕顺宗、宪宗、文宗、武宗,曾为王叔文党,玩过政治。不过他玩得不甚成功,为“八司马案件”的主角之一,被流放连州。相反,艺术上倒很有成就,以诗名闻世。诸如“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”、“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”、“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”等等名句,直到今天,犹传唱不已。十年“文革”期间,他的“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”句,是经常被“革命小将”引用的。但他(姑且认为是他作的)这篇不足百字的极短散文,却是千古绝唱,可一而不可二,再无超越之作了。

④在写作散文的过程中,需要铺陈,更需要缩略;需要丰满,更需要删削;需要感情奔放,更需要字斟句酌。所以,散文写作中的优选萃取能力,是最能表现作者功力的所在。放比收要容易,简比繁更困难,像《陋室铭》这样博观约取,厚积薄发,还具有文采;言简意赅,思路明确,能耐人回味;情景交融,盎然有趣,若身临其境;远有榜样,近有自勉,具乐观精神;不足百字,从室陋与德馨的统一中,写出知识分子“淡泊以明志,宁静以致远”的性情;甘于清贫,甘于寂寞,逃避庸俗,追求自我完善的心态,实在是一篇难得的散文。

⑤古今文章,谈物质与精神者固多,但短得如《陋室铭》者,却分外少见,学其为文之精,值得一读。在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。学其为人之本,更具现实意义,就更值得一读再读了。大家抱定室无妨陋、可以陋,而德却必须馨、必定馨的宗旨,个人一定会少却许多烦恼,世间一定会少却很多丑陋。

⑥散文与诗一样,易写难工。写散文的作者很多,能写出好散文的作者甚少。自己说好,或雇两个评论之辈说自己好,是作不得数的。尤其,像《陋室铭》这样谈精神与物质关系的命题,或者还可以引申为研究物质变精神,精神变物质的主客观世界辩证关系的文章,放在别的作家手里,绝不是能用这八十一个字可以完美地表现出来的。

(选自《中国散文排行榜》,有改动)

30.再读《陋室铭》,作者的看法是什么?

31.第②段作者论述“中国是散文大国”的目的何在?

32.结合第④段,概括《陋室铭》的难得之处。

33.结合文章分析作者再读《陋室铭》的目的是什么?

34.再读《陋室铭》,你从“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”一句中读出了什么?

参考答案

1. 能散布很远的香气,这里指德行美好。 平民,指没有功名的人 空闲 就 2.(1)苔痕长到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。

(2)这是何等雅趣的事情,但是能有如此享受的人却不懂得。 3.第一问:①室环境优美;②室中事高雅;③室内人博学。

第二问:①安贫乐道;②淡泊名利;③洁身自好。

这两篇文言文均表达了对简朴生活的热爱和对高尚情操的追求。甲文《陋室铭》通过描述简陋居所的优雅环境,强调物质条件不如内在德行重要,抒发作者不以陋室自卑反而怡然自得的心情。乙文《题画》则以画兰竹石为喻,表明只有劳苦贫病的人才能真正欣赏自然之美,表达了对淡泊名利、追求内心宁静的向往。两篇文字均透出文人雅士的高洁志趣与生活智慧。

1.本题考查文言词语理解。

(1)句意:只是我品德好(就感觉不到简陋了)。馨:能散布很远的香气,这里指德行美好。

(2)句意:交往的没有知识浅薄之人。白丁:民,指没有功名的人。

(3)句意:忽然得到十天或五天的闲暇时间。暇:空闲。

(4)句意:好朋友就会经常到来。辄:就。

2.本题考查文言语句翻译。注意重点字词:

(1)上:长到,蔓到;绿:使……变绿;入:映入;青:使……染上青色。

(2)此:这;何等:多么;雅趣:高雅的情趣;安享之人:安享生活的人;知:知道,懂得。

3.本题考查对比阅读及内容理解。

一问,结合【甲】文“苔痕上阶绿,草色入帘青”可知,陋室的苔痕蔓延到台阶上使其变绿,草色映入帘中,描绘出一种清幽雅致的环境。结合【乙】文“窗里幽兰,窗外修竹”可知,茅屋窗内有幽兰,窗外有修竹,展现出茅屋周围环境的清新高雅。由此可得:两室环境都十分优美。

结合【甲】文“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”可知,陋室主人在室内可以弹奏素琴、阅读佛经,远离嘈杂的音乐和繁琐的公务,所做之事高雅脱俗。结合【乙】文“闭柴扉,扫竹径,对芳兰,啜苦茗,时有微风细雨,润泽于疏篱仄径之间”可知,茅屋主人关上柴门,清扫竹径,面对兰花品茶,在微风细雨中享受这份宁静与雅致,所做之事同样高雅。由此可得:两室主人所做之事都高雅。

结合【甲】文“谈笑有鸿儒,往来无白丁”可知,在陋室中与主人谈笑交往的都是博学的人,侧面反映出陋室主人也是博学之人。结合【乙】文作者郑板桥能作画并题画表达自己的思想情感,可知茅屋主人具有一定的文化素养和学识。由此可得:两室内的主人都博学。

二,结合【甲】文“斯是陋室,惟吾德馨”以及“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?”可知,陋室虽然简陋,但主人却不在意物质条件的匮乏,以自己的品德高尚为乐,且以古代贤人为榜样,安于这种简单的生活。结合【乙】文“三间茅屋,十里春风”“惟劳苦贫病之人,忽得十日五日之暇……亦适适然自惊为此日之难得也”可知,茅屋主人在简陋的茅屋中,能从简单的生活中找到乐趣,即使是劳苦贫病之人,在短暂的闲暇时光里也能享受这份宁静,安于贫穷的生活并乐在其中。由此可得:两位室主人都安贫乐道。

结合【甲】文“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”可知,陋室主人远离官场的喧嚣和功名利禄的纷扰,追求内心的宁静。结合【乙】文“用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也”可知,茅屋主人作画不是为了迎合那些追求享受的人,不追求名利,而是为了慰藉劳苦之人,体现出他对名利的淡泊。由此可得:两位室主人都淡泊名利。

结合【甲】文“惟吾德馨”可知,陋室主人注重自身品德修养,以品德高尚为追求,不与世俗同流合污。结合【乙】文“俗客不来,良朋辄至”可知,茅屋主人拒绝庸俗的客人,只与志同道合的良朋交往,保持自身的高洁品性。由此可得:两位室主人都洁身自好 。

参考译文:

【甲】山不在于高,有了神仙就会有名气。水不在于深,有了龙就会有灵气。这是简陋的房子,只是我品德好就感觉不到简陋了。苔痕碧绿,长到台上,草色青葱,映入帘里。到这里谈笑的都是博学之人,交往的没有知识浅薄之人,可以弹奏不加装饰的琴,阅读珍贵的佛经。没有弦管奏乐的声音扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:有什么简陋的呢?

【乙】三间茅屋,沐浴在十里春风中,窗里有清幽的兰花,窗外有修长的竹子。这是多么高雅的情趣,然而那些安享生活的人却不懂得。他们糊里糊涂,胸无点墨,完全不知道乐趣在哪里。只有那些劳苦、贫穷、生病的人,忽然得到十天或五天的闲暇时间,关上柴门,清扫竹林间的小路,面对芬芳的兰花,品尝着苦茶,这时常有微风细雨,在稀疏的篱笆和狭窄的小路上滋润着;没有庸俗的客人来打扰,好朋友就会经常到来,(他们)也会惊喜地感觉到这是多么难得的时光啊。凡是我画兰花、竹子、石头,都是用来慰藉天下那些劳苦的人,而不是供天下那些安享生活的人欣赏的 。

4. 平民,指没有功名的人 调弄 取名,命名 种植 5.D 6.吾亭有竹焉/而因以竹名/名不愧于吾亭也 7.(1)没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。

(2)不屈不挠,有着君子的仪容。 8. 应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜 象征着君子志趣高雅、不慕名利、安贫乐道的品格(意对即可)

4.本题考查解释文言文重点词语。

(1)句意为:来往的没有平民百姓。 白丁:平民,指没有功名的人;

(2)句意为:可以调弄不加装饰的古琴。调:调弄;

(3)句意为:命名为“君子亭”。名:取名,命名;

(4)句意为:在亭子四周种上翠竹。 植:种植。

5.本题考查文言虚词的含义和用法。

A.助词,的/助词,宾语前置的标志;

B.连词,表顺承/连词,表转折;

C.介词,用来/连词,因为;

D.副词或形容词后缀,都是“……的样子”;

故选D。

6.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法, 先梳理句子大意,分清层次,然后断句。

这个句子的大意是:我的亭子有竹子,就用竹子命名,亭子的名字无愧于我的亭子。根据虚词“焉”和“而”可断“吾亭有竹焉”;根据句子大意可知“名”的含义分别为动词“命名”和名字“名字”,据此结合动词一般做谓语和名词一般做主语的原则可断:而因以竹名/名不愧于吾亭也。故可断:吾亭有竹焉/而因以竹名/名不愧于吾亭也

7.本题考查句子翻译。

我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)重点词:丝竹:世俗的乐曲;乱:形容词作动词,扰乱;耳:心境;案牍:官府公文;劳:使……劳累;形:身体;

(2)重点词:不挠不屈:不屈不挠;容:仪容。

8.本题考查对文章内容的理解。

第一空,结合[乙]文“应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜,有君子之时”可知,在王阳明认为竹子“应蛰而出”指在惊蛰时节春笋破土而出,“遇伏而隐”指遇到伏天就隐藏起来。“雨雪晦明无所不宜”表示无论是下雪、下雨、白天还是黑夜,各种情况都能适应。这体现了竹子能够根据不同的时节和环境做出相应的反应,象征着君子有审时度势的睿智。因此填写的内容是:应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜。

【甲】中“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,意思是在这里与我谈笑的都是博学多识的人,来往的没有知识浅薄的人。这表明居住在陋室中的主人交往的都是有学问的人,而不与平庸之辈往来,体现了其不慕名利、追求高雅的志趣。“可以调素琴,阅金经”,意思是能够弹奏不加装饰的琴,阅读珍贵的佛经。通过描述在陋室中可以进行这样高雅的活动,展现了主人安贫乐道的品格。这些内容象征着君子志趣高雅、不慕名利、安贫乐道的品格。故填写:象征着君子志趣高雅、不慕名利、安贫乐道的品格。

参考译文:

[甲]

山不在于高,有了神仙就出名。水不在于深,有了龙就显得有了灵气。这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中。到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,来往的没有平民百姓,可以调弄不加装饰的古琴,阅读泥金书写的佛经。没有世俗的音乐扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:“这有什么简陋呢?”

[乙]

王守仁何陋轩建好之后,又在其前面的空地上打桩立柱,盖了所亭子,并在亭子四周种上翠竹,取名为“君子亭”。王守仁说:“因为竹有君子的四种品质:其内部虚极静笃,互相通透而有间隔,具备君子的德性。其外部坚韧正直,无论春夏秋冬,均不改变颜色,具备君子的操守。惊蛰时节,便破土而出,三伏夏天,便暂缓进长,风霜雨雪,或明或暗,它都能调节适应,具备君子的明睿。清风时来,则如玉佩珊珊声响,像好听的音乐,又俯俯仰仰,仿佛孔门弟子在练习礼仪;风停下来,便寂然无声,挺拔特立,好像虞舜的大臣们整齐庄严地列于朝堂之侧,有君子的容表。亭子有这许多竹,因竹而名,应无愧于‘君子亭’之名吧。”

9. 多 亲近而不庄重 案件 按照法律 10.敦颐独与之辩/不听/乃委手版归/将弃官去 11.(1)对莲的喜爱,像我一样的还有什么人?(2)像这样还能做官吗!用杀人的做法来取悦于上级,我不做。 12.从乙文周敦颐和王逵争辩这件事,体现其刚正不阿,为官正直,正符合甲文中的“君子”“外直”这一点,所以不矛盾。

甲文《爱莲说》中,周敦颐表达了对莲花“出淤泥而不染”这一品质的喜爱,隐含了他对君子品格的推崇,反映出高洁脱俗的生活理想。针对不同花卉的喜爱程度,深刻地体现了价值观和人生态度。乙文则通过周敦颐为囚犯抗争的故事,展现其坚持正义,不为权势所屈,体现了“君子”风范。两文结合,周敦颐追求的高尚品格和行为一致,维护正义与其君子理想并无矛盾,反而相辅相成。

9.本题考查文言词语理解。

①句意:值得喜爱的非常多。蕃:多;

②句意:人们只能远远地观赏而不能靠近赏玩它啊。亵:亲近而不庄重。

③句意:有一件案子拖了好久不能判决。狱:案件;

④句意:有个囚犯根据法律不应当判处死刑。法:这里指按照法律。

10.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

本句意思是:只有周敦颐一个人和他争辩,王逵不听,周敦颐就扔下笏板回了家,打算辞官而去。“敦颐独与之辩”主谓结构,应在“辩”后停顿;“不听”偏正结构,应在“听”后停顿;“乃委手版归”连动结构,应在“归”后停顿;因此断句为:敦颐独与之辩/不听/乃委手版归/将弃官去。

11.本题考查文言语句的翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词:

(1)莲之爱:对莲花的喜爱。予:我。何:什么。

(2)如:像。仕:做官。媚:取悦。为:做。

12.本题考查内容理解。

根据乙文“众莫敢争,敦颐独与之辩不听乃委手版归将弃官去,曰:‘如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。’”面对上级王逵枉法,只有周敦颐一人敢于据理力争,并打算弃官可知周敦颐刚正不阿,为官正直;结合甲文“中通外直,不蔓不枝”喻指君子正直的品质可知,周敦颐与“君子”追求相一致,不矛盾。

参考译文:

【甲】水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明只喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世上的人十分喜爱牡丹。而我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。它的茎内空外直,不生蔓不长枝,香气远播更加清香,笔直洁净地立在水中。人们只能远远地观赏而不能靠近赏玩它啊。

我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中品德高尚的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,当然就很多人了!

【乙】周敦颐,字茂叔,道州营道人。原名敦实,因避讳英宗皇帝旧名而改为敦颐。周敦颐做了分宁县的主簿。有一件案子拖了好久不能判决,周敦颐到任后,只审讯一次就立即弄清楚了。县里的人吃惊地说:“老狱吏也比不上啊!”部使者推荐他,调任他担任南安军司理参军。有个囚犯根据法律不应当判处死刑,转运使王逵想重判他。王逵是个残酷凶悍的官吏,大家没人敢和他争,周敦颐一个人和他争辩,王逵不听,周敦颐就扔下笏板回了家,打算辞官而去,说:“像这样的人还能做官吗,用杀人的做法来取悦于上级,我不做这样的事。”王逵明白过来了,这个囚犯才免于一死。

13. 妖艳 更加 一会儿 起 14.(1)对于莲的爱好,像我一样的还有谁呢?(或:像我一样爱莲的,还有谁呢?

(2)一天,(我)和几位好友一起,在湖边的亭子中观赏荷花。 15. 牡丹,花之富贵者也 荷花尽作飘摇之态 16.示例:一:我喜欢称莲为“花之君子”。因为莲具有“出淤泥而不染”的特点,这与君子不同流合污、不随俗浮沉的品质是相通的。

示例二:我喜欢称荷为“花中仙子”。因为被雨洗涤过的荷花,更显得鲜妍明媚、清新脱俗,如仙子般美丽动人。

这篇文章通过文言文的形式,以莲花的特性为切入点,探讨植物赋予人们的不同价值观和精神寄托。甲文中周敦颐通过描绘莲花的品格,将之比喻为高洁的君子,表达了对莲花纯洁、高尚品德的赞美,反映了作者对人生品质的坚守。而乙文中则以观赏荷花感受到的美景,赞美荷花的清新脱俗,增加了文学性和欣赏意味。全文通过两篇文言描述与比较,揭示了物品背后更深层次的美德和价值观。

13.本题考查词语解释。

句意:它经过清水洗涤,却不显得妖艳。妖:妖艳。

句意:香气远闻更加清芬。益:更加。

句意:一会儿,雨停了,天也放晴了。少时:一会儿。

句意:湖面平静,没有风浪涌起。惊:起。

14.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)之:宾语前置的标志,无实义;予:我;

(2)偕:和……一起;于:在。

15.本题考查内容理解。

【甲】文:“自李唐来,世人甚爱牡丹”,紧接着作者给出评价“牡丹,花之富贵者也”,这便是点明世人喜爱牡丹原因的关键句子。唐朝时期,国力强盛,社会风气崇尚繁华、富足,牡丹花朵硕大,花色艳丽,尽显雍容华贵之态,契合当时大众对富裕、昌盛生活的向往,人们将对美好生活的期盼,融入到对牡丹这一“富贵之花”的喜爱当中,所以说这句点明世人甚爱牡丹的缘由。故填写:牡丹,花之富贵者也。

【乙】文:“兴正浓,忽有大雨倾盆而至,湖中荷花尽作飘摇之态”,前两句铺垫出赏荷兴致正高的氛围,“忽”字转折,带出大雨突至的意外感。关键在“尽作飘摇之态”,“尽”意思是全部,强调了湖中所有荷花无一例外;“飘摇”生动且精准地描绘出荷花遭遇倾盆大雨时,荷叶被狂风吹得四处摇晃,花茎也跟着摆动,整体呈现出摇摇晃晃、岌岌可危的姿态,把雨中荷花的状态栩栩如生地刻画出来。故填写:湖中荷花尽作飘摇之态。

16.本题考查内容理解。

要清楚是在“花之君子”与“花中仙子”这两种对荷花的赞誉表述间做选择,而非单纯评价莲花或者荷花。【甲】文围绕莲的生长习性、外形气质所展现的品格展开;【乙】文着重于雨后荷花的姿态、神韵来夸赞。

根据《爱莲说》里“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”可知,淤泥象征着污浊、复杂的世俗环境,莲花却能从这样的环境里生长出来,还不沾染一丝污秽,即便经过清水冲刷,也不会刻意展现艳丽来博人眼球,始终保持淡雅姿态。这和君子身处尘世,周围充斥着功名利禄的诱惑,却坚守内心底线,不与歪风邪气同流合污的高洁品性如出一辙。根据“中通外直,不蔓不枝”可知,莲茎内里通透、外形笔直,没有旁逸斜出的枝蔓,意味着君子内心通达,行事光明磊落,坚守正直原则,不会攀附权贵、曲意逢迎,这种种莲花特质,都精准映照君子的高尚品德,所以“花之君子”的赞誉极为贴切。

在《夏日赏荷》中,根据“雨过天晴,波澜不惊,湖天一色。荷花为雨所洗,鲜妍明媚,袅娜多姿,清丽雅致,实为花中仙子也”可知,大雨倾盆之后,天地间一片澄澈,经过雨水洗礼的荷花,色泽愈发鲜亮明艳,身姿轻盈柔美,气质清新高雅。仙子在人们印象里,往往有着超凡脱俗的容貌、灵动轻盈的姿态,此时的荷花恰似那从仙境落入凡间的仙子,不沾世俗烟火气,仅凭这份清新灵动、超凡出尘的模样,担得起“花中仙子”的美称。

参考译文:

【甲】水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染;它经过清水洗涤,却不显得妖艳;(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它笔直洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,那当然是有很多的人了!

【乙】有一天,我和几个好友,在湖边的亭子中观赏荷花。兴致正浓时,忽然有大雨倾盆降下来,湖中荷花全部显现出飘动摇摆的姿态。不一会儿时候,雨过天晴,湖中波澜不起,湖面和天空呈现出相同的颜色,荷花被雨水所冲洗,光彩艳丽,明丽妩媚,荷花枝叶柔软摇曳,形态多样,清秀美丽,优雅别致,真是花中的仙子啊。

17. 博学的人。 调弄。 形体、躯体。 停止。 18.D 19.(1)苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。

(2)(我)喜爱读书不是为了谋求身后的名利,只是(因书中有)不同的见解和见闻。 20.刘禹锡和陈继儒都具有安贫乐道的品质。刘禹锡身居陋室,但他享受清幽的环境,乐在其中;陈继儒的六尺小屋也十分简陋,他生活清贫,但不求名利,享受着生活得清静无为。

17.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:到这里谈笑的都是博学之人。鸿儒,博学的人。

(2)句意:可以弹奏不加装饰的琴。调,调弄,弹奏。

(3)句意:没有官府的公文使身体劳累。形,形体、躯体。

(4)句意:想要停下来都不能。罢,停止。

18.本题考查一词多义。

A.代词,指元方\宾语前置的标志,不译;

B.介词,被\动词,做;

C.动词,可以\介词,凭借;

D.连词,就\连词,就;

故选D。

19.本题考查学生对句子翻译能力。直译为主,意译为辅。翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:(1)上:蔓延;入:映入;(2)好:爱好、喜欢;求:谋求;但:只是;异:不同的。

20.本题考查作者形象的分析。结合甲文语句“斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经”分析可知,这里写了刘禹锡清幽的居住环境、来往人物的知识渊博、生活情趣高雅,进而写出刘禹锡虽然身居陋室,但是没有丝毫不满,反而安贫乐道,追求高雅的生活情趣;乙文中,“一间屋,六尺地”“蒲作团,衣作被,日里可坐,夜间可睡”,可见作者陈继儒的小屋也非常简陋,生活十分清贫,但他“不贪名,不图利,了清静缘,作解脱计;无挂碍,无拘系”,生活非常洒脱,清静无为;可见刘禹锡和陈继儒都有安贫乐道、随遇而安的品德。

参考译文

【甲】山不在于高,有了神仙就会有名气。水不在于深,有了龙就会有灵气。这是简陋的房子,只是我品德好就感觉不到简陋了。苔痕碧绿,长到台上,草色青葱,映入帘里。到这里谈笑的都是博学之人,来往的没有知识浅薄之人,可以弹奏不加装饰的琴,阅读佛经。没有弦管奏乐的声音扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:有什么简陋的呢?

【乙】喜好读书不是为了谋求身后的名声,而只是为了获得独特的见解和见闻,这才是心中的愿望。因此会孜孜不倦地搜索讨教,想要停下来都不能,怎么会是为了赢得好名声而使七尺身躯劳累呢?

一间小屋,占地只有六尺左右,虽然庄严,却也显得很精致;用蒲草做的坐垫,用衣服当作被子,白天可坐,晚上可以入睡;一盏灯,一炷香,有时敲敲石磬和木鱼;不贪名声,不图财利,清静无为,潇洒解脱;无牵无挂,无拘无束,闲时便进来,忙时便出去;省去了是非,省去了闲气,既不到处游荡,也不逃避尘世。

21.C 22.A 23.(1)对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?

(2)用它们来奉事国家,就能够同心协力,共同把国家的事情办好(或:就能够心往一处想,劲往一处使,共同把国家的事情办好) 24.甲文中的“君子”具备的品质有:洁身自好、质朴自然、内心通达、行为正直)、不攀附权贵、美名远扬、庄重、高雅。

乙文中的“君子”则具备:坚守道义,践行忠信,珍惜名节(或:有共同的道义、忠信和名节)的品质。

这篇文言文包含了周敦颐《爱莲说》和欧阳修《朋党论》中的节选,分别从自然品格和社会修养两个角度阐述了君子的特质。在《爱莲说》中,作者通过莲花的象征意义,表达了君子应有清白、正直、不随波逐流的高尚品德。而《朋党论》则强调君子在朋党中的关键作用,描述了君子以道义相交、忠信共事的品质。两者共同展现了君子的高洁人格与真实品质。

21.本题考查文言词语理解。

C.句意:只是希望君主能分清他们是君子还是小人罢了。幸:希望;

故选C。

22.本题考查文言虚词。

A.句意:凭借这些(道义、忠信、名节)来修养自身。之:代词,代指前文的 “道义、忠信、名节”;

B.句意:这就是君子的朋党。之:助词,的;

C.句意:水上、地上各种草木的花。之:助词,的;

D.句意:(菊)是花中的隐士。 意义:助词,的;

故选A。

23.本题考查文言语句翻译。注意重点字词:

(1)“莲之爱”是宾语前置句,“之”在这里起到提宾的作用,可不译;予:我。

(2)以:凭借,用;事:效力,侍奉。

24.本题考查内容理解。

结合甲文“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”可知,该句体现了君子洁身自好、不被世俗污染且质朴自然的品质;“中通外直,不蔓不枝”展现了君子内心通达、行为正直,不攀附权贵、阿谀奉承的特点;“香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”表明君子美名远扬且庄重、高雅,令人敬重而不敢轻慢。

结合乙文“所守者道义,所行者忠信,所惜者名节”可知,这句话直接阐明君子坚守道义,在言行上秉持忠信,对名节极为珍惜,他们凭借这些品质修身养性,志同道合相互增益,为国效力时能同心协力共成大业,始终如一,彰显出有共同的精神追求和高尚的道德操守,这是乙文中君子所具备的核心品质,使其区别于小人的虚伪朋党。

参考译文:

【甲】水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染;它经过清水洗涤,却不显得妖艳;(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它笔直洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,那当然是有很多的人了!

【乙】我听说关于朋党的言论,自古以来就有,只是希望君主能分清他们是君子还是小人罢了。……所以我说小人并无朋党,他们暂时结为朋党,那是虚假的。君子就不是这样。他们所坚守的是道义,所践行的是忠信,所珍惜的是名节。凭借这些来修养自身,那么就会因志同道合而相互补益;凭借这些来为国家效力,那么就会因心意相通而共同成就事业;自始至终都能保持一致,这就是君子的朋党啊。所以做君主的,只应当排斥小人虚假的朋党,任用君子真正的朋党,那么天下就能太平了。

25.B 26.曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”,语言通俗而意味无穷;朱自清把香味比作远处高楼上渺茫的歌声,打通了人们的嗅觉和听觉,新颖而独特。 27.君子是学问和修养达到了很高的境界的人。他们的孤独不仅仅是指缺乏与之共处的人,更是指缺乏心灵深处志同道合的人。周敦颐感叹同他一样爱莲之高洁的人很少,苏轼感叹不汲汲于名利,从容流连光景的人很少。他们的孤独感是对“君子注定孤独,不在身边,就在心里”的最好诠释。 28.予人洁净清香的美好享受;通透简约,含蓄蕴藉;须在困境中汲取营养,积攒力量;有所突破。 29.强调了淤泥给予芙蓉营养和力量,成就了芙蓉;困境也如淤泥,磨砺并成就了君子和艺术。由此启迪人们要直面困境,勇于接受磨砺。

25.题干中的诗句说的是梅花,B出自北宋诗人林逋的七律《山园小梅》,这两句被誉为千古咏梅绝唱。故选B

26.考查对语言表达能力的理解。本文第一段曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”。表达直接明确,就是项让人们能够嗅到这清新的荷香;而朱自清先用通感,写出荷香不仅触动了人的嗅觉,也触动了人的听觉,然后用比喻的修辞手法,将荷香比作远处高楼上渺茫的歌声,写法独特。据此作答即可。

27.考查对文章重点句子的理解能力。解答时需要先弄清楚题干两句话的含义,周敦颐“莲之爱,同予者何人”体现了自己不与世俗同流合污,清正廉洁的高贵品质精神,苏轼“但少闲人如吾两人者耳” 抒发作者面对月光产生的感触,表达了作者安适的心情;两者都体现了作者高洁的品质,因此可以总结出君子是与常人不同的,需要由高尚的情操和坚定的信念,还有一颗淡泊名利的心,只有这样才能像周敦颐一样出淤泥而不染,像苏轼一样从容的游览于月光之下。由此可以看出他们的孤独感是对“君子注定孤独,不在身边,就在心里”的最好诠释。据此作答即可。

28.考查对文章主要内容的理解。作者由对莲的喜爱上升到对艺术的鉴赏是在第五自然段,作者以芙蓉比喻艺术,借用周敦颐《爱莲说》中对莲的描写来表现艺术的特征,指出两者的相通之处。据此结合第五段的内容作答即可。

29.考查对文章标题的理解。解答这类题目时,可以从表层含义和深层寓意两个方面考虑。文章标题“淤泥偏自出芙蓉”表层含义可以解释为:污浊的淤泥之中偏偏生长出了洁白美丽的芙蓉花;然后结合文章内容理解其深层寓意,莲花即使身处淤泥也没有被它所污染,相反,却汲取了淤泥之后的养分来成就最好的自己;人生路上也应该如此,即使深陷困境依然要坚守自己的君子之德,艺术亦是如此,只有直面困境,才能乘风破浪,勇往直前。据此作答即可。

30.能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的。 31.一是强调散文在中国文学中的分量,二是突出《陋室铭》在中国散文中的价值。 32.语言上既言简意赅,又文采飞扬;写法上情景交融,盎然有趣;精神上高雅乐观,追求自我完善。(答出两个方面即可) 33.目的是为了阐述《陋室铭》的现实意义,在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。告诫大家室可以陋,德必须馨。 34.示例一:作者借诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的亭子作类比,引出自己的陋室,以他们作为自己的楷模,希望自己也能如同他们一样拥有高尚的德操,反映自己以古代贤人自况的思想,同时暗示了陋室不陋。(意对即可)

示例二:诸葛亮是闲居隆中草庐以待明主出山。扬雄淡薄于功名富贵,虽官至上品,但他对于官职的起起落落与金钱的淡泊,却是后世的典范。作者引用此二人之意,想表达的意思是:处变不惊、处危不屈、坚守节操、荣辱从容。既不愿与世俗同流合污,又想逢明主一展抱负,若无明主,也甘于平淡的那种志向。

30.考查学生寻找文章中心论点的能力。题干要求理解“再读《陋室铭》,作者的看法”,在议论文中,表达作者看法的即为文章的论点。据此可知,此题实际上是要考查对文章论点的把握。根据题目可知,本文的论题即“《陋室铭》再读”,也就是说题目是论题,是话题,对于这个话题的观点即是中心论点,这样考虑之后不难看出,第①段的结尾处“但不论是谁的文笔,能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的”表明了作者的观点。据此可知再读《陋室铭》,作者的看法是:能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的。

31.考查学生对语段内容作用的理解。

结合第②段“中国是散文大国,汉魏以来,迄至明清,有别于诗赋的散文文体,巍然为文学的主流”及“一般提到韩、柳、欧、苏,都是先想到他们的文章,然后,才是他们的诗篇,就足以说明散文在中国文学中的分量”可知第②段是为了论证散文在中国文学中的分量。

结合下文第③段 “但他(姑且认为是他作的)这篇不足百字的极短散文,却是千古绝唱,可一而不可二,再无超越之作了”可知《陋室铭》在中国散文中的价值十分高。根据以上分析可知,第②段作者论述“中国是散文大国”的目的是为了论证散文在中国文学中的分量,更为了引出第③段《陋室铭》在中国散文中的价值之高的论断。

32.考查学生提取信息的能力。解答此题,首先在要审题后确定答案范围,提取答案时要精读相应语段,并抓住关键的词语或句子,将它们串连起来,最后要用简洁的语言将最关键的核心的扣题的语句提炼出来做答。根据题干可圈定本题的答题范围在第④段。

结合第④段“像《陋室铭》这样博观约取,厚积薄发,还具有文采;言简意赅,思路明确,能耐人回味;情景交融,盎然有趣,若身临其境;远有榜样,近有自勉,具乐观精神;不足百字,从室陋与德馨的统一中,写出知识分子淡泊以明志,宁静以致远的性情;甘于清贫,甘于寂寞,逃避庸俗,追求自我完善的心态,实在是一篇难得的散文”可概括出《陋室铭》的难得之处:语言上既言简意赅,又文采飞扬;写法上情景交融,盎然有趣;精神上高雅乐观,追求自我完善。

33.考查对文章内容的理解和分析。

结合第⑤段“古今文章,谈物质与精神者固多,但短得如《陋室铭》者,却分外少见,学其为文之精,值得一读。在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。学其为人之本,更具现实意义,就更值得一读再读了”可知,在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。言外之意 ,读《陋室铭》之类的古今文章,是一种精神追求。学其为人之本,更具现实意义。

结合第⑤段“大家抱定室无妨陋、可以陋,而德却必须馨、必定馨的宗旨,个人一定会少却许多烦恼,世间一定会少却很多丑陋”可知作者借此告诫大家室可以陋,德必须馨。

34.考查学生表达个人见解的能力。审题的关键点是“你从‘南阳诸葛庐,西蜀子云亭’一句中读出了什么”,可见此题为开放性题,能自圆其说即可。但不可信马由缰,应结合《陋室铭》原文或选文的内容加以理解,尤其是围绕物质与精神品质来作答。“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”一句的意思是:南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。这是刘禹锡在《陋室铭》一文中的句子。这两句是作者拿孔明出山前的安贫,与杨雄在简陋的环境中进行创作这两件事来比喻自己目前的处境,也表达了作者豁达的胸怀,高尚的情操,同时暗示了陋室不陋。实际上刘禹锡这样写还有另一层深意,即诸葛亮是闲居卧龙草庐以待明主出山。而扬雄呢?却是淡薄于功名富贵,潜心修学之士,虽官至上品,然他对于官职的起起落落与金钱的淡泊,却是后世的典范。作者引用此二人之意,他想表达的意思是:荣辱不惊、处危不屈、坚守节操的意思。既不愿与世俗同流合污,又想逢明主一展抱负,若无明主,也甘于平淡的那种志向。据此来表达即可。

示例:孔明出山前十分安贫,居住在简陋的茅草庐,杨雄在简陋的环境中进行创作。作者托物言志,以古人自喻,突出自己思想高洁,说明只要品德高尚,其居室怎么能称得上简陋?从而表达了自己高洁傲岸的情操及安贫乐道的情趣。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第17课 《短文两篇》 课内外文言文对比和类文阅读 专题练

2024--2025学年初中语文统编版七年级下册(新教材)

一、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】三间茅屋,十里春风,窗里幽兰,窗外修竹。此是何等雅趣,而安享之人不知也。懵懵懂懂,没没墨墨①,绝不知乐在何处。惟劳苦贫病之人,忽得十日五日之暇,闭柴扉,扫竹径,对芳兰,啜苦茗,时有微风细雨,润泽于疏篱仄径②之间;俗客不来,良朋辄至,亦适适然自惊为此日之难得也。凡吾画兰画竹画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也。

(郑板桥《题画》)

【注释】①没没墨墨:胸无点墨,没有学问。②仄径:小路。

1.解释下面加点词语的意思。

(1)惟吾德馨: (2)往来无白丁:

(3)忽得十日五日之暇: (4)良朋辄至:

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。

(2)此是何等雅趣,而安享之人不知也。

3.【甲】文中的陋室和【乙】文中的茅屋有何相同点?两位室主人有着怎样相同的生活志趣?

阅读下面文言文,回答问题。

【甲】

陋室铭 唐·刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以 调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【乙】

君子亭记(节选) 王守仁①

阳明子既为何陋轩,复为亭,环植以竹,而名之曰“君子”。曰:“竹有君子之道四焉:中虚而静,通而有间,有君子之德;外坚而直,贯四时而柯叶无所改,有君子之操;应蛰②而出③,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜,有君子之时;清风时至,玉声珊然④,风止籁静,挺然特立,不挠不屈,有君子之容。竹有是四者,而以‘君子’名,不愧于其名也;吾亭有竹焉而因以竹名名不愧于吾毫也。”

【注释】①王守仁:号阳明,明代文学家、哲学家。正德元年,被贬贵州,在此建造了一座何陋轩,后又建了君子亭。②蛰:惊蛰。③出:春笋破土而出。④珊然:佩玉相击,音节舒缓。

4.解释下列句中加点实词的含义。

(1)往来无白丁 白丁:

(2)可以调素琴 调:

(3)而名之曰“君子” 名:

(4)环植以竹 植:

5.选出下列加点虚词的含义、用法相同的一项( )

A.有君子之德 何陋之有 B.而名之曰“君子” 可远观而不可亵玩焉

C.可以调素琴 以中有足乐者 D.挺然特立 康肃忿然曰

6.给画波浪线的句子断句,限两处。

吾 亭 有 竹 焉 而 因 以 竹 名 名 不 愧 于 吾 亭 也

7.翻译下面的句子。

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)不挠不屈,有君子之容。

8.自古以来,君子常将个人的志趣寄托在外物上,这种表现手法就叫作“托物言志”。小语根据甲、乙两文内容设计了下面表格,请你补充相关内容。

“物”之特点

中虚而静,通而有间

(1)

谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经

“物”之象征

象征着君子谦虚、通达的品行

象征着君子有审时度势的睿智

(2)

阅读【甲】【乙】下面两段文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】周敦颐,字茂叔,道州营道人。原名敦实,避英宗讳改焉。以舅龙图阁学士郑向任①,为分宁主簿。有狱,久不决,敦颐至,一讯立辨。惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辩不听乃委手版②归将弃官去,曰:“如此尚可仕③乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。

(出自《周敦颐传》)

【注释】①任:推荐。②手版:笏板,是古时大臣上朝时手中所持的狭长板子,用以列出上奏的事项。③仕:指做官。

9.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)可爱者甚蕃 蕃: (2)可远观而不可亵玩焉 亵:

(3)有狱久不决 狱: (4)有囚法不当死 法:

10.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

敦 颐 独 与 之 辩 不 听 乃 委 手 版 归 将 弃 官 去

11.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。

12.有同学认为【乙】文中周敦颐“将弃官去”与他在【甲】文中的“君子”追求有矛盾,你同意吗?为什么?

阅读【甲】【乙】两篇文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】一日,偕数友,观荷于湖边亭中。兴正浓,忽有大雨倾盆而至,湖中荷花尽作飘摇之态。少时, 雨过天晴,波澜不惊,湖天一色。荷花为雨所洗,鲜妍明媚,袅娜多姿,清丽雅致,实为花中仙子也。

(选自李盛仙《夏日赏荷》)

13.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)濯清涟而不妖 妖: (2)香远益清 益:

(3)少时雨过天晴 少时: (4)波澜不惊 惊:

14.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)一日,偕数友,观荷于湖边亭中。

15.【甲】段点明世人甚爱牡丹原因的句子是: ;【乙】段描绘雨中荷花的语句是: 。

16.【甲】段称莲为“花之君子”,【乙】段赞荷为“花中仙子”。你更喜欢哪一种赞誉之辞?请联系文段内容谈谈你的看法。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(选自刘禹锡《陋室铭》)

【乙】好读书非求身后之名,但异见异闻;心之所愿。是以孜孜搜讨,欲罢不能,岂为声名劳七尺①也。

一间屋,六尺地,虽没庄严,却也精致;蒲作团,衣作被,日里可坐,夜间可睡;灯一盏,香一炷,石磬数声,木鱼几击;不贪名,不图利,了清静缘,作解脱计;无挂碍,无拘系,闲便入来,忙便出去;省闲非,省闲气,也不游方②,也不避世。

(选自陈继儒《小窗幽记》,有删改)

【注释】①七尺:人身高大约古尺七尺,所以“七尺”代称身躯。②游方:到处游荡。

17.解释下列句子中加点词的含义。

(1)谈笑有鸿儒 ( ) (2)可以调素琴 ( )

(3)无案牍之劳形 ( ) (4)欲罢不能 ( )

18.下列各项中,加点词的意义和用法全都相同的是( )

A.下车引之 何陋之有 B.岂为声名劳七尺也 可以为师矣

C.可以调素琴 以我酌油知之 D.有仙则名 学而不思则罔

19.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。

(2)好读书非求身后之名,但异见异闻。

20.请结合两篇文章,说说刘禹锡和陈继儒都具有怎样的高尚品德?

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(周敦颐《爱莲说》)

【乙】臣闻朋党之说,自古有之,惟幸人君①辨其君子小人而已。……故臣谓小人无朋,其暂为朋者,伪也。君子则不然。所守者道义,所行者忠信,所惜者名节。以②之修身,则同道而相益;以之事国,则同心而共济;始终如一,此君子之朋也。故为人君者,但当退③小人之伪朋,用君子之真朋,则天下治矣。

(节选自欧阳修《朋党论》)

《朋党论》是欧阳修在庆历四年(1044年)向宋仁宗上书的一篇奏章,目的是驳斥保守派的攻击,辨朋党之诬。

【注释】①人君:指君主,②以:用,凭借。③退:排除,排斥。

21.下列句中加点词语解释不正确的一项是( )

A.水陆草木之花,可爱者甚蕃(多) B.香远益清,亭亭净植(竖立)

C.惟幸人君辨其君子小人而已(有幸) D.所惜者名节(气节)

22.下列句中“之”字的意义和用法与其他各句不同的一项是( )

A.以之修身 B.此君子之朋也

C.水陆草木之花 D.花之隐逸者也

23.把文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)以之事国,则同心而共济。

24.请结合具体语句,分别概括【甲】【乙】两文中“君子”具备哪些品质。

二、现代文阅读

阅读下面一篇文章,完成后面小题

淤泥偏自出芙蓉

我之爱莲,初与别人相同,是因观其盛开,恋羡其花纯洁、其叶圆碧、其香清远。其花,纳兰状为“白裁肪玉瓣,红翦彩霞笺”;其叶,东坡喻成“重重青盖”,诚斋夸作“接叶连天无穷碧”;至于其香,曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”。

我之爱莲,后又进了一层,是因读《爱莲说》称其“花之君子者也”,得以因物及人、由目入心,实现了从视觉、嗅觉到心境的升格。

莲花与君子的相同处,周敦颐只用三句话便道中、道全了。第一句“出淤泥而不染、濯青涟而不妖”,君子即便身处污浊动荡之境,但心始终高洁稳正,不受污染,不为矫饰,这就是孔子说的“君子不器”;第二句“中通外直、不蔓不枝”,君子内心通达、气脉正直,不会倚靠附和,不会攀缘拉拢,这就是孔子说的“君子不党”;第三句“亭亭净植、香远益清”,君子腹有诗书,故而气质洁净,声息清新,这就是孔子说的“文质彬彬,然后君子”。我曾抄写、诵读《爱莲说》无数遍,每至文末“莲之爱,同予者何人”时,都不禁脱口而出:“我!”随后发出一声叹息,叹息与周敦颐相隔了近千年,不能同他一道,前去赏莲。

据闻周敦颐为了赏莲,特命人挖了个大大的池塘,池塘中心置小亭一座,以九曲桥相通,以便从各个角度、近距离地观赏。我猜周敦颐赏莲时,可能独自一人,方出此言;即使有人伴随,却对他的爱莲之切、知莲之深,未必懂得,这反倒增了他的孤独。君子注定孤独,不在身边,就在心里。此番心境,还可再溯千年以上。屈原钟爱鲜花香草,曾让山鬼披薜荔、配女萝,又用各类花卉饰满了湘君与湘夫人相会的房间,其中就有莲叶。而他自己,则“制芰荷以为衣,集芙蓉以为裳”,作为“离骚”的装束。这身装束,自然难以被人理解,所以屈原紧接着说:“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”孤独之强之烈,直到了使他绝望自尽的程度。我想屈原之所以选择投水,是想从一个君子变成一朵莲花吧。君子和莲花的区别,只是一个在大地上,一个在水中央。

我之所以爱莲,先是慕其有君子之质,后是发现其有艺术之境。当然,泛泛而言,所有的花儿都可比作艺术;但我以为唯有莲花,最能揭示艺术的真谛。第一句“亭亭净植、香远益清”,艺术当予人以洁净清香的美好享受,使所思澄澈、所感幽远;第二句“中通外直,不蔓不枝”,艺术以通透简约为高,以含蓄蕴藉为尚,以少胜多、以简驭繁者方为妙境上品;第三句“出淤泥而不染,濯青涟而不妖”,其他花儿只需如常孕育、萌生开放,期间未尝有太多的曲折艰难,好比从人间顺利升入天堂;唯独莲花,生于淤泥之中,必须先突围后方可孕育生长,恰似先要从地狱来到人间,然后进入天堂。艺术亦像莲花,生来便在淤泥之中。艺术要像莲花,须在淤泥里、也只能在淤泥里汲取营养、积攒力量。莲花将根向下扎入淤泥,为的恰恰是向上生长,当终于开出花来时,必向上空高高擎起,离得淤泥越远越好。艺术同理,其生存需要金钱的滋养,但她的目的,恰恰是离金钱越远越好。

反过来说,也是淤泥成就了莲花、困境成就了君子……

生活的种种苦难、人生的种种坎坷,都能给人以最有成效的磨砺,如泰戈尔所说,“只有经历过地狱般的磨砺,才能练就创造天堂的力量”。试想若不是流亡一生、若没有贫困半世,就不会有八大山人、板桥居士及其传世之作了。既然君子、艺术皆与莲花相类,那么两者必然互通,即君子可成就艺术、艺术也可成就君子。君子有了艺术,可以不再过于孤独。八大山人遭遇国破家亡,心中悲凄,却以书画遣怀。他画莲花,寥寥数笔便神完气足,这莲花就是他的化身。板桥居士曾咏过一朵入秋方开的莲花:“秋荷独后时,摇落见风姿。无力争先发,非因后出奇。”这朵莲花便是他的化身,不是不想顺时应序,只因困顿太久、积攒太难,故而开得稍迟一些罢了。

淤泥偏自出芙蓉,代有前贤为此钟。屈子衣裳逐水去,周生笔墨待人逢。从来孤独皆难耐,当是艺文最适从。初夏深秋俱恰好,何妨盛放在春冬。

(选自2018年7月23日《新民晚报》,作者胡晓军,有删改)

25.下面哪一项所咏之花与“白裁脂玉瓣,红翦彩霞笺”不同?

A.素花多蒙别艳欺,此花真合在瑶池。

B.疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

C.移舟水溅差差绿,倚槛风摆柄柄香。

D.菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。

26.下面这段文字中也有描写荷香的,与文章第一段中曹寅的描述进行比较,简要分析它们在语言表达上的不同。

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(选自朱自清《荷塘月色》)

27.联系周敦颐“莲之爱,同予者何人”和苏轼“但少闲人如吾两人者耳”的感叹,说说你如何理解“君子注定孤独,不在身边,就在心里”这句话。

28.在作者看来,优秀的艺术作品具备哪些特性?

29.谈谈你对文题“淤泥偏自出芙蓉”的理解。

阅读下面的文章,完成下列小题。

《陋室铭》再读

李国文

①《陋室铭》的作者,从来标明是唐刘禹锡,但也有人考据出来,说不是他的作品,因为未曾收进最初编成的他的集子,故而存疑。但不论是谁的文笔,能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的。

②中国是散文大国,汉魏以来,迄至明清,有别于诗赋的散文文体,巍然为文学的主流。例如唐宋八大家诗歌的成就,固然千古吟唱,家弦户诵,但他们更以著作论述的笔墨,在文学史上占得一席荣耀的位置。一般提到韩、柳、欧、苏,都是先想到他们的文章,然后,才是他们的诗篇,就足以说明散文在中国文学中的分量。

③刘禹锡在唐诗人中是较有影响的一位,诗胜于文,文章除了这篇《陋室铭》,余者寥寥。他历仕顺宗、宪宗、文宗、武宗,曾为王叔文党,玩过政治。不过他玩得不甚成功,为“八司马案件”的主角之一,被流放连州。相反,艺术上倒很有成就,以诗名闻世。诸如“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”、“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”、“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”等等名句,直到今天,犹传唱不已。十年“文革”期间,他的“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”句,是经常被“革命小将”引用的。但他(姑且认为是他作的)这篇不足百字的极短散文,却是千古绝唱,可一而不可二,再无超越之作了。

④在写作散文的过程中,需要铺陈,更需要缩略;需要丰满,更需要删削;需要感情奔放,更需要字斟句酌。所以,散文写作中的优选萃取能力,是最能表现作者功力的所在。放比收要容易,简比繁更困难,像《陋室铭》这样博观约取,厚积薄发,还具有文采;言简意赅,思路明确,能耐人回味;情景交融,盎然有趣,若身临其境;远有榜样,近有自勉,具乐观精神;不足百字,从室陋与德馨的统一中,写出知识分子“淡泊以明志,宁静以致远”的性情;甘于清贫,甘于寂寞,逃避庸俗,追求自我完善的心态,实在是一篇难得的散文。

⑤古今文章,谈物质与精神者固多,但短得如《陋室铭》者,却分外少见,学其为文之精,值得一读。在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。学其为人之本,更具现实意义,就更值得一读再读了。大家抱定室无妨陋、可以陋,而德却必须馨、必定馨的宗旨,个人一定会少却许多烦恼,世间一定会少却很多丑陋。

⑥散文与诗一样,易写难工。写散文的作者很多,能写出好散文的作者甚少。自己说好,或雇两个评论之辈说自己好,是作不得数的。尤其,像《陋室铭》这样谈精神与物质关系的命题,或者还可以引申为研究物质变精神,精神变物质的主客观世界辩证关系的文章,放在别的作家手里,绝不是能用这八十一个字可以完美地表现出来的。

(选自《中国散文排行榜》,有改动)

30.再读《陋室铭》,作者的看法是什么?

31.第②段作者论述“中国是散文大国”的目的何在?

32.结合第④段,概括《陋室铭》的难得之处。

33.结合文章分析作者再读《陋室铭》的目的是什么?

34.再读《陋室铭》,你从“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”一句中读出了什么?

参考答案

1. 能散布很远的香气,这里指德行美好。 平民,指没有功名的人 空闲 就 2.(1)苔痕长到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。

(2)这是何等雅趣的事情,但是能有如此享受的人却不懂得。 3.第一问:①室环境优美;②室中事高雅;③室内人博学。

第二问:①安贫乐道;②淡泊名利;③洁身自好。

这两篇文言文均表达了对简朴生活的热爱和对高尚情操的追求。甲文《陋室铭》通过描述简陋居所的优雅环境,强调物质条件不如内在德行重要,抒发作者不以陋室自卑反而怡然自得的心情。乙文《题画》则以画兰竹石为喻,表明只有劳苦贫病的人才能真正欣赏自然之美,表达了对淡泊名利、追求内心宁静的向往。两篇文字均透出文人雅士的高洁志趣与生活智慧。

1.本题考查文言词语理解。

(1)句意:只是我品德好(就感觉不到简陋了)。馨:能散布很远的香气,这里指德行美好。

(2)句意:交往的没有知识浅薄之人。白丁:民,指没有功名的人。

(3)句意:忽然得到十天或五天的闲暇时间。暇:空闲。

(4)句意:好朋友就会经常到来。辄:就。

2.本题考查文言语句翻译。注意重点字词:

(1)上:长到,蔓到;绿:使……变绿;入:映入;青:使……染上青色。

(2)此:这;何等:多么;雅趣:高雅的情趣;安享之人:安享生活的人;知:知道,懂得。

3.本题考查对比阅读及内容理解。

一问,结合【甲】文“苔痕上阶绿,草色入帘青”可知,陋室的苔痕蔓延到台阶上使其变绿,草色映入帘中,描绘出一种清幽雅致的环境。结合【乙】文“窗里幽兰,窗外修竹”可知,茅屋窗内有幽兰,窗外有修竹,展现出茅屋周围环境的清新高雅。由此可得:两室环境都十分优美。

结合【甲】文“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”可知,陋室主人在室内可以弹奏素琴、阅读佛经,远离嘈杂的音乐和繁琐的公务,所做之事高雅脱俗。结合【乙】文“闭柴扉,扫竹径,对芳兰,啜苦茗,时有微风细雨,润泽于疏篱仄径之间”可知,茅屋主人关上柴门,清扫竹径,面对兰花品茶,在微风细雨中享受这份宁静与雅致,所做之事同样高雅。由此可得:两室主人所做之事都高雅。

结合【甲】文“谈笑有鸿儒,往来无白丁”可知,在陋室中与主人谈笑交往的都是博学的人,侧面反映出陋室主人也是博学之人。结合【乙】文作者郑板桥能作画并题画表达自己的思想情感,可知茅屋主人具有一定的文化素养和学识。由此可得:两室内的主人都博学。

二,结合【甲】文“斯是陋室,惟吾德馨”以及“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?”可知,陋室虽然简陋,但主人却不在意物质条件的匮乏,以自己的品德高尚为乐,且以古代贤人为榜样,安于这种简单的生活。结合【乙】文“三间茅屋,十里春风”“惟劳苦贫病之人,忽得十日五日之暇……亦适适然自惊为此日之难得也”可知,茅屋主人在简陋的茅屋中,能从简单的生活中找到乐趣,即使是劳苦贫病之人,在短暂的闲暇时光里也能享受这份宁静,安于贫穷的生活并乐在其中。由此可得:两位室主人都安贫乐道。

结合【甲】文“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”可知,陋室主人远离官场的喧嚣和功名利禄的纷扰,追求内心的宁静。结合【乙】文“用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也”可知,茅屋主人作画不是为了迎合那些追求享受的人,不追求名利,而是为了慰藉劳苦之人,体现出他对名利的淡泊。由此可得:两位室主人都淡泊名利。

结合【甲】文“惟吾德馨”可知,陋室主人注重自身品德修养,以品德高尚为追求,不与世俗同流合污。结合【乙】文“俗客不来,良朋辄至”可知,茅屋主人拒绝庸俗的客人,只与志同道合的良朋交往,保持自身的高洁品性。由此可得:两位室主人都洁身自好 。

参考译文:

【甲】山不在于高,有了神仙就会有名气。水不在于深,有了龙就会有灵气。这是简陋的房子,只是我品德好就感觉不到简陋了。苔痕碧绿,长到台上,草色青葱,映入帘里。到这里谈笑的都是博学之人,交往的没有知识浅薄之人,可以弹奏不加装饰的琴,阅读珍贵的佛经。没有弦管奏乐的声音扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:有什么简陋的呢?

【乙】三间茅屋,沐浴在十里春风中,窗里有清幽的兰花,窗外有修长的竹子。这是多么高雅的情趣,然而那些安享生活的人却不懂得。他们糊里糊涂,胸无点墨,完全不知道乐趣在哪里。只有那些劳苦、贫穷、生病的人,忽然得到十天或五天的闲暇时间,关上柴门,清扫竹林间的小路,面对芬芳的兰花,品尝着苦茶,这时常有微风细雨,在稀疏的篱笆和狭窄的小路上滋润着;没有庸俗的客人来打扰,好朋友就会经常到来,(他们)也会惊喜地感觉到这是多么难得的时光啊。凡是我画兰花、竹子、石头,都是用来慰藉天下那些劳苦的人,而不是供天下那些安享生活的人欣赏的 。

4. 平民,指没有功名的人 调弄 取名,命名 种植 5.D 6.吾亭有竹焉/而因以竹名/名不愧于吾亭也 7.(1)没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。

(2)不屈不挠,有着君子的仪容。 8. 应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜 象征着君子志趣高雅、不慕名利、安贫乐道的品格(意对即可)

4.本题考查解释文言文重点词语。

(1)句意为:来往的没有平民百姓。 白丁:平民,指没有功名的人;

(2)句意为:可以调弄不加装饰的古琴。调:调弄;

(3)句意为:命名为“君子亭”。名:取名,命名;

(4)句意为:在亭子四周种上翠竹。 植:种植。

5.本题考查文言虚词的含义和用法。

A.助词,的/助词,宾语前置的标志;

B.连词,表顺承/连词,表转折;

C.介词,用来/连词,因为;

D.副词或形容词后缀,都是“……的样子”;

故选D。

6.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法, 先梳理句子大意,分清层次,然后断句。

这个句子的大意是:我的亭子有竹子,就用竹子命名,亭子的名字无愧于我的亭子。根据虚词“焉”和“而”可断“吾亭有竹焉”;根据句子大意可知“名”的含义分别为动词“命名”和名字“名字”,据此结合动词一般做谓语和名词一般做主语的原则可断:而因以竹名/名不愧于吾亭也。故可断:吾亭有竹焉/而因以竹名/名不愧于吾亭也

7.本题考查句子翻译。

我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)重点词:丝竹:世俗的乐曲;乱:形容词作动词,扰乱;耳:心境;案牍:官府公文;劳:使……劳累;形:身体;

(2)重点词:不挠不屈:不屈不挠;容:仪容。

8.本题考查对文章内容的理解。

第一空,结合[乙]文“应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜,有君子之时”可知,在王阳明认为竹子“应蛰而出”指在惊蛰时节春笋破土而出,“遇伏而隐”指遇到伏天就隐藏起来。“雨雪晦明无所不宜”表示无论是下雪、下雨、白天还是黑夜,各种情况都能适应。这体现了竹子能够根据不同的时节和环境做出相应的反应,象征着君子有审时度势的睿智。因此填写的内容是:应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明无所不宜。

【甲】中“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,意思是在这里与我谈笑的都是博学多识的人,来往的没有知识浅薄的人。这表明居住在陋室中的主人交往的都是有学问的人,而不与平庸之辈往来,体现了其不慕名利、追求高雅的志趣。“可以调素琴,阅金经”,意思是能够弹奏不加装饰的琴,阅读珍贵的佛经。通过描述在陋室中可以进行这样高雅的活动,展现了主人安贫乐道的品格。这些内容象征着君子志趣高雅、不慕名利、安贫乐道的品格。故填写:象征着君子志趣高雅、不慕名利、安贫乐道的品格。

参考译文:

[甲]

山不在于高,有了神仙就出名。水不在于深,有了龙就显得有了灵气。这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中。到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,来往的没有平民百姓,可以调弄不加装饰的古琴,阅读泥金书写的佛经。没有世俗的音乐扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:“这有什么简陋呢?”

[乙]

王守仁何陋轩建好之后,又在其前面的空地上打桩立柱,盖了所亭子,并在亭子四周种上翠竹,取名为“君子亭”。王守仁说:“因为竹有君子的四种品质:其内部虚极静笃,互相通透而有间隔,具备君子的德性。其外部坚韧正直,无论春夏秋冬,均不改变颜色,具备君子的操守。惊蛰时节,便破土而出,三伏夏天,便暂缓进长,风霜雨雪,或明或暗,它都能调节适应,具备君子的明睿。清风时来,则如玉佩珊珊声响,像好听的音乐,又俯俯仰仰,仿佛孔门弟子在练习礼仪;风停下来,便寂然无声,挺拔特立,好像虞舜的大臣们整齐庄严地列于朝堂之侧,有君子的容表。亭子有这许多竹,因竹而名,应无愧于‘君子亭’之名吧。”

9. 多 亲近而不庄重 案件 按照法律 10.敦颐独与之辩/不听/乃委手版归/将弃官去 11.(1)对莲的喜爱,像我一样的还有什么人?(2)像这样还能做官吗!用杀人的做法来取悦于上级,我不做。 12.从乙文周敦颐和王逵争辩这件事,体现其刚正不阿,为官正直,正符合甲文中的“君子”“外直”这一点,所以不矛盾。

甲文《爱莲说》中,周敦颐表达了对莲花“出淤泥而不染”这一品质的喜爱,隐含了他对君子品格的推崇,反映出高洁脱俗的生活理想。针对不同花卉的喜爱程度,深刻地体现了价值观和人生态度。乙文则通过周敦颐为囚犯抗争的故事,展现其坚持正义,不为权势所屈,体现了“君子”风范。两文结合,周敦颐追求的高尚品格和行为一致,维护正义与其君子理想并无矛盾,反而相辅相成。

9.本题考查文言词语理解。

①句意:值得喜爱的非常多。蕃:多;

②句意:人们只能远远地观赏而不能靠近赏玩它啊。亵:亲近而不庄重。

③句意:有一件案子拖了好久不能判决。狱:案件;

④句意:有个囚犯根据法律不应当判处死刑。法:这里指按照法律。

10.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

本句意思是:只有周敦颐一个人和他争辩,王逵不听,周敦颐就扔下笏板回了家,打算辞官而去。“敦颐独与之辩”主谓结构,应在“辩”后停顿;“不听”偏正结构,应在“听”后停顿;“乃委手版归”连动结构,应在“归”后停顿;因此断句为:敦颐独与之辩/不听/乃委手版归/将弃官去。

11.本题考查文言语句的翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词:

(1)莲之爱:对莲花的喜爱。予:我。何:什么。

(2)如:像。仕:做官。媚:取悦。为:做。

12.本题考查内容理解。

根据乙文“众莫敢争,敦颐独与之辩不听乃委手版归将弃官去,曰:‘如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。’”面对上级王逵枉法,只有周敦颐一人敢于据理力争,并打算弃官可知周敦颐刚正不阿,为官正直;结合甲文“中通外直,不蔓不枝”喻指君子正直的品质可知,周敦颐与“君子”追求相一致,不矛盾。

参考译文:

【甲】水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明只喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世上的人十分喜爱牡丹。而我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。它的茎内空外直,不生蔓不长枝,香气远播更加清香,笔直洁净地立在水中。人们只能远远地观赏而不能靠近赏玩它啊。

我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中品德高尚的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,当然就很多人了!

【乙】周敦颐,字茂叔,道州营道人。原名敦实,因避讳英宗皇帝旧名而改为敦颐。周敦颐做了分宁县的主簿。有一件案子拖了好久不能判决,周敦颐到任后,只审讯一次就立即弄清楚了。县里的人吃惊地说:“老狱吏也比不上啊!”部使者推荐他,调任他担任南安军司理参军。有个囚犯根据法律不应当判处死刑,转运使王逵想重判他。王逵是个残酷凶悍的官吏,大家没人敢和他争,周敦颐一个人和他争辩,王逵不听,周敦颐就扔下笏板回了家,打算辞官而去,说:“像这样的人还能做官吗,用杀人的做法来取悦于上级,我不做这样的事。”王逵明白过来了,这个囚犯才免于一死。

13. 妖艳 更加 一会儿 起 14.(1)对于莲的爱好,像我一样的还有谁呢?(或:像我一样爱莲的,还有谁呢?

(2)一天,(我)和几位好友一起,在湖边的亭子中观赏荷花。 15. 牡丹,花之富贵者也 荷花尽作飘摇之态 16.示例:一:我喜欢称莲为“花之君子”。因为莲具有“出淤泥而不染”的特点,这与君子不同流合污、不随俗浮沉的品质是相通的。

示例二:我喜欢称荷为“花中仙子”。因为被雨洗涤过的荷花,更显得鲜妍明媚、清新脱俗,如仙子般美丽动人。

这篇文章通过文言文的形式,以莲花的特性为切入点,探讨植物赋予人们的不同价值观和精神寄托。甲文中周敦颐通过描绘莲花的品格,将之比喻为高洁的君子,表达了对莲花纯洁、高尚品德的赞美,反映了作者对人生品质的坚守。而乙文中则以观赏荷花感受到的美景,赞美荷花的清新脱俗,增加了文学性和欣赏意味。全文通过两篇文言描述与比较,揭示了物品背后更深层次的美德和价值观。

13.本题考查词语解释。

句意:它经过清水洗涤,却不显得妖艳。妖:妖艳。

句意:香气远闻更加清芬。益:更加。

句意:一会儿,雨停了,天也放晴了。少时:一会儿。

句意:湖面平静,没有风浪涌起。惊:起。

14.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)之:宾语前置的标志,无实义;予:我;

(2)偕:和……一起;于:在。

15.本题考查内容理解。

【甲】文:“自李唐来,世人甚爱牡丹”,紧接着作者给出评价“牡丹,花之富贵者也”,这便是点明世人喜爱牡丹原因的关键句子。唐朝时期,国力强盛,社会风气崇尚繁华、富足,牡丹花朵硕大,花色艳丽,尽显雍容华贵之态,契合当时大众对富裕、昌盛生活的向往,人们将对美好生活的期盼,融入到对牡丹这一“富贵之花”的喜爱当中,所以说这句点明世人甚爱牡丹的缘由。故填写:牡丹,花之富贵者也。

【乙】文:“兴正浓,忽有大雨倾盆而至,湖中荷花尽作飘摇之态”,前两句铺垫出赏荷兴致正高的氛围,“忽”字转折,带出大雨突至的意外感。关键在“尽作飘摇之态”,“尽”意思是全部,强调了湖中所有荷花无一例外;“飘摇”生动且精准地描绘出荷花遭遇倾盆大雨时,荷叶被狂风吹得四处摇晃,花茎也跟着摆动,整体呈现出摇摇晃晃、岌岌可危的姿态,把雨中荷花的状态栩栩如生地刻画出来。故填写:湖中荷花尽作飘摇之态。

16.本题考查内容理解。

要清楚是在“花之君子”与“花中仙子”这两种对荷花的赞誉表述间做选择,而非单纯评价莲花或者荷花。【甲】文围绕莲的生长习性、外形气质所展现的品格展开;【乙】文着重于雨后荷花的姿态、神韵来夸赞。

根据《爱莲说》里“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”可知,淤泥象征着污浊、复杂的世俗环境,莲花却能从这样的环境里生长出来,还不沾染一丝污秽,即便经过清水冲刷,也不会刻意展现艳丽来博人眼球,始终保持淡雅姿态。这和君子身处尘世,周围充斥着功名利禄的诱惑,却坚守内心底线,不与歪风邪气同流合污的高洁品性如出一辙。根据“中通外直,不蔓不枝”可知,莲茎内里通透、外形笔直,没有旁逸斜出的枝蔓,意味着君子内心通达,行事光明磊落,坚守正直原则,不会攀附权贵、曲意逢迎,这种种莲花特质,都精准映照君子的高尚品德,所以“花之君子”的赞誉极为贴切。

在《夏日赏荷》中,根据“雨过天晴,波澜不惊,湖天一色。荷花为雨所洗,鲜妍明媚,袅娜多姿,清丽雅致,实为花中仙子也”可知,大雨倾盆之后,天地间一片澄澈,经过雨水洗礼的荷花,色泽愈发鲜亮明艳,身姿轻盈柔美,气质清新高雅。仙子在人们印象里,往往有着超凡脱俗的容貌、灵动轻盈的姿态,此时的荷花恰似那从仙境落入凡间的仙子,不沾世俗烟火气,仅凭这份清新灵动、超凡出尘的模样,担得起“花中仙子”的美称。

参考译文:

【甲】水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染;它经过清水洗涤,却不显得妖艳;(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它笔直洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,那当然是有很多的人了!

【乙】有一天,我和几个好友,在湖边的亭子中观赏荷花。兴致正浓时,忽然有大雨倾盆降下来,湖中荷花全部显现出飘动摇摆的姿态。不一会儿时候,雨过天晴,湖中波澜不起,湖面和天空呈现出相同的颜色,荷花被雨水所冲洗,光彩艳丽,明丽妩媚,荷花枝叶柔软摇曳,形态多样,清秀美丽,优雅别致,真是花中的仙子啊。

17. 博学的人。 调弄。 形体、躯体。 停止。 18.D 19.(1)苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。

(2)(我)喜爱读书不是为了谋求身后的名利,只是(因书中有)不同的见解和见闻。 20.刘禹锡和陈继儒都具有安贫乐道的品质。刘禹锡身居陋室,但他享受清幽的环境,乐在其中;陈继儒的六尺小屋也十分简陋,他生活清贫,但不求名利,享受着生活得清静无为。

17.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:到这里谈笑的都是博学之人。鸿儒,博学的人。

(2)句意:可以弹奏不加装饰的琴。调,调弄,弹奏。

(3)句意:没有官府的公文使身体劳累。形,形体、躯体。

(4)句意:想要停下来都不能。罢,停止。

18.本题考查一词多义。

A.代词,指元方\宾语前置的标志,不译;

B.介词,被\动词,做;

C.动词,可以\介词,凭借;

D.连词,就\连词,就;

故选D。

19.本题考查学生对句子翻译能力。直译为主,意译为辅。翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:(1)上:蔓延;入:映入;(2)好:爱好、喜欢;求:谋求;但:只是;异:不同的。

20.本题考查作者形象的分析。结合甲文语句“斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经”分析可知,这里写了刘禹锡清幽的居住环境、来往人物的知识渊博、生活情趣高雅,进而写出刘禹锡虽然身居陋室,但是没有丝毫不满,反而安贫乐道,追求高雅的生活情趣;乙文中,“一间屋,六尺地”“蒲作团,衣作被,日里可坐,夜间可睡”,可见作者陈继儒的小屋也非常简陋,生活十分清贫,但他“不贪名,不图利,了清静缘,作解脱计;无挂碍,无拘系”,生活非常洒脱,清静无为;可见刘禹锡和陈继儒都有安贫乐道、随遇而安的品德。

参考译文

【甲】山不在于高,有了神仙就会有名气。水不在于深,有了龙就会有灵气。这是简陋的房子,只是我品德好就感觉不到简陋了。苔痕碧绿,长到台上,草色青葱,映入帘里。到这里谈笑的都是博学之人,来往的没有知识浅薄之人,可以弹奏不加装饰的琴,阅读佛经。没有弦管奏乐的声音扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:有什么简陋的呢?

【乙】喜好读书不是为了谋求身后的名声,而只是为了获得独特的见解和见闻,这才是心中的愿望。因此会孜孜不倦地搜索讨教,想要停下来都不能,怎么会是为了赢得好名声而使七尺身躯劳累呢?

一间小屋,占地只有六尺左右,虽然庄严,却也显得很精致;用蒲草做的坐垫,用衣服当作被子,白天可坐,晚上可以入睡;一盏灯,一炷香,有时敲敲石磬和木鱼;不贪名声,不图财利,清静无为,潇洒解脱;无牵无挂,无拘无束,闲时便进来,忙时便出去;省去了是非,省去了闲气,既不到处游荡,也不逃避尘世。

21.C 22.A 23.(1)对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?

(2)用它们来奉事国家,就能够同心协力,共同把国家的事情办好(或:就能够心往一处想,劲往一处使,共同把国家的事情办好) 24.甲文中的“君子”具备的品质有:洁身自好、质朴自然、内心通达、行为正直)、不攀附权贵、美名远扬、庄重、高雅。

乙文中的“君子”则具备:坚守道义,践行忠信,珍惜名节(或:有共同的道义、忠信和名节)的品质。

这篇文言文包含了周敦颐《爱莲说》和欧阳修《朋党论》中的节选,分别从自然品格和社会修养两个角度阐述了君子的特质。在《爱莲说》中,作者通过莲花的象征意义,表达了君子应有清白、正直、不随波逐流的高尚品德。而《朋党论》则强调君子在朋党中的关键作用,描述了君子以道义相交、忠信共事的品质。两者共同展现了君子的高洁人格与真实品质。

21.本题考查文言词语理解。

C.句意:只是希望君主能分清他们是君子还是小人罢了。幸:希望;

故选C。

22.本题考查文言虚词。

A.句意:凭借这些(道义、忠信、名节)来修养自身。之:代词,代指前文的 “道义、忠信、名节”;

B.句意:这就是君子的朋党。之:助词,的;

C.句意:水上、地上各种草木的花。之:助词,的;

D.句意:(菊)是花中的隐士。 意义:助词,的;

故选A。

23.本题考查文言语句翻译。注意重点字词:

(1)“莲之爱”是宾语前置句,“之”在这里起到提宾的作用,可不译;予:我。

(2)以:凭借,用;事:效力,侍奉。

24.本题考查内容理解。

结合甲文“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”可知,该句体现了君子洁身自好、不被世俗污染且质朴自然的品质;“中通外直,不蔓不枝”展现了君子内心通达、行为正直,不攀附权贵、阿谀奉承的特点;“香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”表明君子美名远扬且庄重、高雅,令人敬重而不敢轻慢。

结合乙文“所守者道义,所行者忠信,所惜者名节”可知,这句话直接阐明君子坚守道义,在言行上秉持忠信,对名节极为珍惜,他们凭借这些品质修身养性,志同道合相互增益,为国效力时能同心协力共成大业,始终如一,彰显出有共同的精神追求和高尚的道德操守,这是乙文中君子所具备的核心品质,使其区别于小人的虚伪朋党。

参考译文:

【甲】水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染;它经过清水洗涤,却不显得妖艳;(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它笔直洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,那当然是有很多的人了!

【乙】我听说关于朋党的言论,自古以来就有,只是希望君主能分清他们是君子还是小人罢了。……所以我说小人并无朋党,他们暂时结为朋党,那是虚假的。君子就不是这样。他们所坚守的是道义,所践行的是忠信,所珍惜的是名节。凭借这些来修养自身,那么就会因志同道合而相互补益;凭借这些来为国家效力,那么就会因心意相通而共同成就事业;自始至终都能保持一致,这就是君子的朋党啊。所以做君主的,只应当排斥小人虚假的朋党,任用君子真正的朋党,那么天下就能太平了。

25.B 26.曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”,语言通俗而意味无穷;朱自清把香味比作远处高楼上渺茫的歌声,打通了人们的嗅觉和听觉,新颖而独特。 27.君子是学问和修养达到了很高的境界的人。他们的孤独不仅仅是指缺乏与之共处的人,更是指缺乏心灵深处志同道合的人。周敦颐感叹同他一样爱莲之高洁的人很少,苏轼感叹不汲汲于名利,从容流连光景的人很少。他们的孤独感是对“君子注定孤独,不在身边,就在心里”的最好诠释。 28.予人洁净清香的美好享受;通透简约,含蓄蕴藉;须在困境中汲取营养,积攒力量;有所突破。 29.强调了淤泥给予芙蓉营养和力量,成就了芙蓉;困境也如淤泥,磨砺并成就了君子和艺术。由此启迪人们要直面困境,勇于接受磨砺。

25.题干中的诗句说的是梅花,B出自北宋诗人林逋的七律《山园小梅》,这两句被誉为千古咏梅绝唱。故选B

26.考查对语言表达能力的理解。本文第一段曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”。表达直接明确,就是项让人们能够嗅到这清新的荷香;而朱自清先用通感,写出荷香不仅触动了人的嗅觉,也触动了人的听觉,然后用比喻的修辞手法,将荷香比作远处高楼上渺茫的歌声,写法独特。据此作答即可。

27.考查对文章重点句子的理解能力。解答时需要先弄清楚题干两句话的含义,周敦颐“莲之爱,同予者何人”体现了自己不与世俗同流合污,清正廉洁的高贵品质精神,苏轼“但少闲人如吾两人者耳” 抒发作者面对月光产生的感触,表达了作者安适的心情;两者都体现了作者高洁的品质,因此可以总结出君子是与常人不同的,需要由高尚的情操和坚定的信念,还有一颗淡泊名利的心,只有这样才能像周敦颐一样出淤泥而不染,像苏轼一样从容的游览于月光之下。由此可以看出他们的孤独感是对“君子注定孤独,不在身边,就在心里”的最好诠释。据此作答即可。

28.考查对文章主要内容的理解。作者由对莲的喜爱上升到对艺术的鉴赏是在第五自然段,作者以芙蓉比喻艺术,借用周敦颐《爱莲说》中对莲的描写来表现艺术的特征,指出两者的相通之处。据此结合第五段的内容作答即可。

29.考查对文章标题的理解。解答这类题目时,可以从表层含义和深层寓意两个方面考虑。文章标题“淤泥偏自出芙蓉”表层含义可以解释为:污浊的淤泥之中偏偏生长出了洁白美丽的芙蓉花;然后结合文章内容理解其深层寓意,莲花即使身处淤泥也没有被它所污染,相反,却汲取了淤泥之后的养分来成就最好的自己;人生路上也应该如此,即使深陷困境依然要坚守自己的君子之德,艺术亦是如此,只有直面困境,才能乘风破浪,勇往直前。据此作答即可。

30.能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的。 31.一是强调散文在中国文学中的分量,二是突出《陋室铭》在中国散文中的价值。 32.语言上既言简意赅,又文采飞扬;写法上情景交融,盎然有趣;精神上高雅乐观,追求自我完善。(答出两个方面即可) 33.目的是为了阐述《陋室铭》的现实意义,在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。告诫大家室可以陋,德必须馨。 34.示例一:作者借诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的亭子作类比,引出自己的陋室,以他们作为自己的楷模,希望自己也能如同他们一样拥有高尚的德操,反映自己以古代贤人自况的思想,同时暗示了陋室不陋。(意对即可)

示例二:诸葛亮是闲居隆中草庐以待明主出山。扬雄淡薄于功名富贵,虽官至上品,但他对于官职的起起落落与金钱的淡泊,却是后世的典范。作者引用此二人之意,想表达的意思是:处变不惊、处危不屈、坚守节操、荣辱从容。既不愿与世俗同流合污,又想逢明主一展抱负,若无明主,也甘于平淡的那种志向。

30.考查学生寻找文章中心论点的能力。题干要求理解“再读《陋室铭》,作者的看法”,在议论文中,表达作者看法的即为文章的论点。据此可知,此题实际上是要考查对文章论点的把握。根据题目可知,本文的论题即“《陋室铭》再读”,也就是说题目是论题,是话题,对于这个话题的观点即是中心论点,这样考虑之后不难看出,第①段的结尾处“但不论是谁的文笔,能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的”表明了作者的观点。据此可知再读《陋室铭》,作者的看法是:能用八九十个字,写出这番精粹、凝练、余味无穷的意境,是不由人不折服的。

31.考查学生对语段内容作用的理解。

结合第②段“中国是散文大国,汉魏以来,迄至明清,有别于诗赋的散文文体,巍然为文学的主流”及“一般提到韩、柳、欧、苏,都是先想到他们的文章,然后,才是他们的诗篇,就足以说明散文在中国文学中的分量”可知第②段是为了论证散文在中国文学中的分量。

结合下文第③段 “但他(姑且认为是他作的)这篇不足百字的极短散文,却是千古绝唱,可一而不可二,再无超越之作了”可知《陋室铭》在中国散文中的价值十分高。根据以上分析可知,第②段作者论述“中国是散文大国”的目的是为了论证散文在中国文学中的分量,更为了引出第③段《陋室铭》在中国散文中的价值之高的论断。

32.考查学生提取信息的能力。解答此题,首先在要审题后确定答案范围,提取答案时要精读相应语段,并抓住关键的词语或句子,将它们串连起来,最后要用简洁的语言将最关键的核心的扣题的语句提炼出来做答。根据题干可圈定本题的答题范围在第④段。

结合第④段“像《陋室铭》这样博观约取,厚积薄发,还具有文采;言简意赅,思路明确,能耐人回味;情景交融,盎然有趣,若身临其境;远有榜样,近有自勉,具乐观精神;不足百字,从室陋与德馨的统一中,写出知识分子淡泊以明志,宁静以致远的性情;甘于清贫,甘于寂寞,逃避庸俗,追求自我完善的心态,实在是一篇难得的散文”可概括出《陋室铭》的难得之处:语言上既言简意赅,又文采飞扬;写法上情景交融,盎然有趣;精神上高雅乐观,追求自我完善。

33.考查对文章内容的理解和分析。

结合第⑤段“古今文章,谈物质与精神者固多,但短得如《陋室铭》者,却分外少见,学其为文之精,值得一读。在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。学其为人之本,更具现实意义,就更值得一读再读了”可知,在今天商品经济社会里,物质固然非常重要,精神更应不懈追求。言外之意 ,读《陋室铭》之类的古今文章,是一种精神追求。学其为人之本,更具现实意义。

结合第⑤段“大家抱定室无妨陋、可以陋,而德却必须馨、必定馨的宗旨,个人一定会少却许多烦恼,世间一定会少却很多丑陋”可知作者借此告诫大家室可以陋,德必须馨。

34.考查学生表达个人见解的能力。审题的关键点是“你从‘南阳诸葛庐,西蜀子云亭’一句中读出了什么”,可见此题为开放性题,能自圆其说即可。但不可信马由缰,应结合《陋室铭》原文或选文的内容加以理解,尤其是围绕物质与精神品质来作答。“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”一句的意思是:南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。这是刘禹锡在《陋室铭》一文中的句子。这两句是作者拿孔明出山前的安贫,与杨雄在简陋的环境中进行创作这两件事来比喻自己目前的处境,也表达了作者豁达的胸怀,高尚的情操,同时暗示了陋室不陋。实际上刘禹锡这样写还有另一层深意,即诸葛亮是闲居卧龙草庐以待明主出山。而扬雄呢?却是淡薄于功名富贵,潜心修学之士,虽官至上品,然他对于官职的起起落落与金钱的淡泊,却是后世的典范。作者引用此二人之意,他想表达的意思是:荣辱不惊、处危不屈、坚守节操的意思。既不愿与世俗同流合污,又想逢明主一展抱负,若无明主,也甘于平淡的那种志向。据此来表达即可。

示例:孔明出山前十分安贫,居住在简陋的茅草庐,杨雄在简陋的环境中进行创作。作者托物言志,以古人自喻,突出自己思想高洁,说明只要品德高尚,其居室怎么能称得上简陋?从而表达了自己高洁傲岸的情操及安贫乐道的情趣。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读