2025年广东省高考历史冲刺试卷(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年广东省高考历史冲刺试卷(一)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 306.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-01 13:07:13 | ||

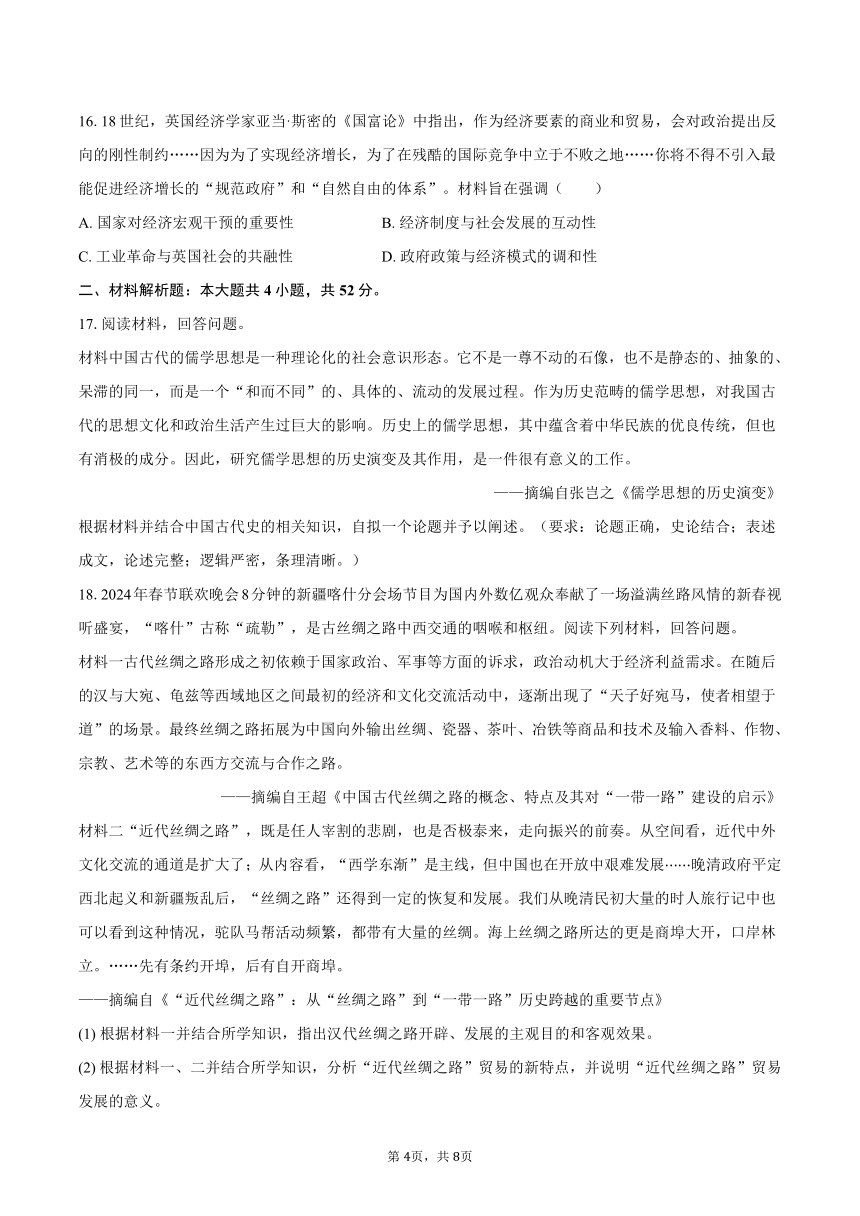

图片预览

文档简介

2025年广东省高考历史冲刺试卷(一)

一、选择题:本大题共16小题,共48分。

1.新文化运动被称为中国的“文艺复兴”,但它的价值取向不再是文艺复兴强调的个人的价值和情欲以及把个人与社会割裂的极端个人主义,而是中华民族几千年来“苟利社稷,死生以之”的价值核心和精神动力,材料反映了当时( )

A. 否定传统文化价值的诉求 B. 救亡图存的时代主题

C. 抨击纲常礼教的现实要求 D. 全盘西化的文化思潮

2.两宋时期,疆域“东尽黄河,西界玉门,南接萧关(在今宁夏固原),北控大漠,地方万余里”的少数民族政权是( )

A. 契丹族建立的辽 B. 党项族建立的夏 C. 女真族建立的金 D. 蒙古族建立的元

3.中国共产党成立以来,培育出了“井冈山精神”“长征精神”“延安精神”“西柏坡精神”“太行精神”“沂蒙精神”“抗美援朝精神”“雷锋精神”“两弹一星”精神及“焦裕禄精神”等等。这些精神( )

A. 是社会主义核心价值观的具体内容 B. 成为社会主义精神文明建设的基础

C. 是新民主主义革命时期形成的财富 D. 成为全世界华人共同追求的价值观

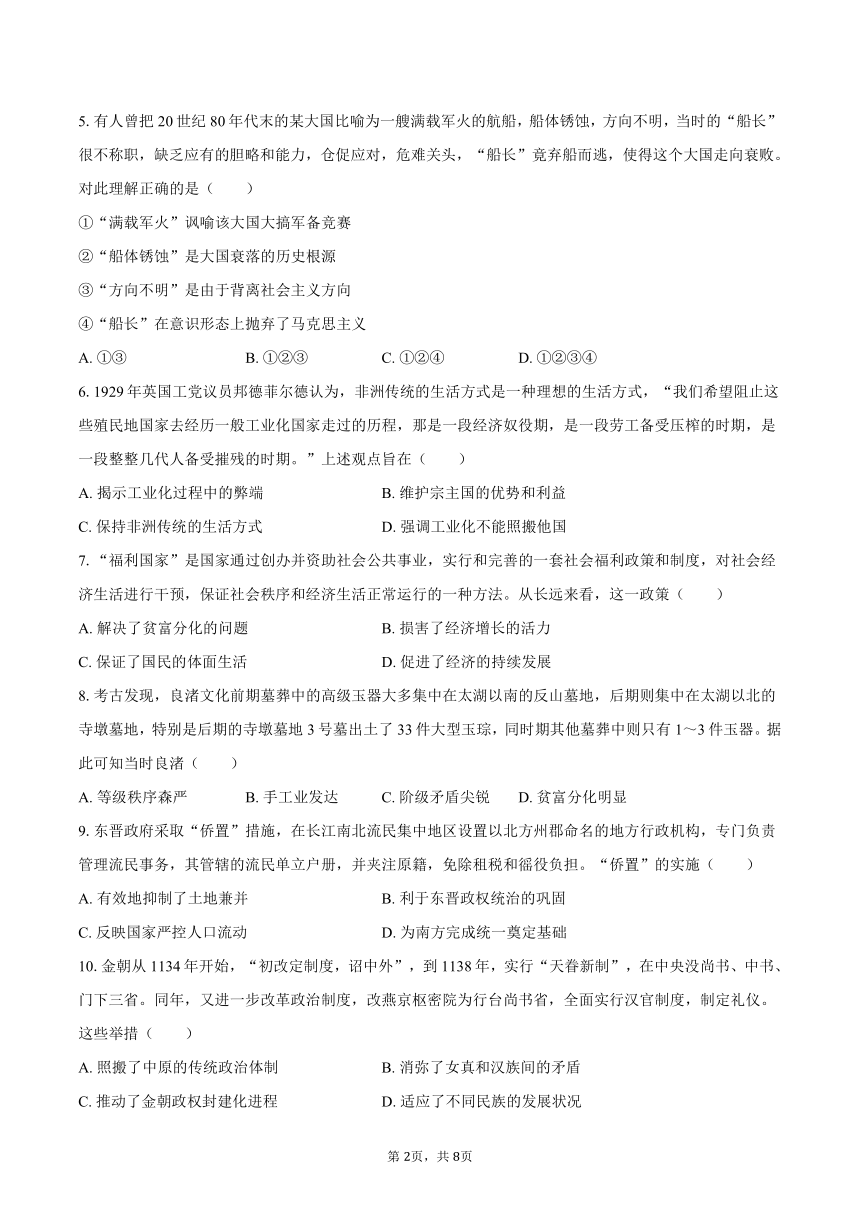

4.如图是有关记载古代波斯王大流士镇压起义功绩的部分《石刻贝希斯敦铭文》。下述铭文表明古代波斯( )

①实行封建君主专制

②宣扬君权神授观念

③实行农奴制度

④国王是政权最高主宰

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④

5.有人曾把20世纪80年代末的某大国比喻为一艘满载军火的航船,船体锈蚀,方向不明,当时的“船长”很不称职,缺乏应有的胆略和能力,仓促应对,危难关头,“船长”竟弃船而逃,使得这个大国走向衰败。对此理解正确的是( )

①“满载军火”讽喻该大国大搞军备竞赛

②“船体锈蚀”是大国衰落的历史根源

③“方向不明”是由于背离社会主义方向

④“船长”在意识形态上抛弃了马克思主义

A. ①③ B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

6.1929年英国工党议员邦德菲尔德认为,非洲传统的生活方式是一种理想的生活方式,“我们希望阻止这些殖民地国家去经历一般工业化国家走过的历程,那是一段经济奴役期,是一段劳工备受压榨的时期,是一段整整几代人备受摧残的时期。”上述观点旨在( )

A. 揭示工业化过程中的弊端 B. 维护宗主国的优势和利益

C. 保持非洲传统的生活方式 D. 强调工业化不能照搬他国

7.“福利国家”是国家通过创办并资助社会公共事业,实行和完善的一套社会福利政策和制度,对社会经济生活进行干预,保证社会秩序和经济生活正常运行的一种方法。从长远来看,这一政策( )

A. 解决了贫富分化的问题 B. 损害了经济增长的活力

C. 保证了国民的体面生活 D. 促进了经济的持续发展

8.考古发现,良渚文化前期墓葬中的高级玉器大多集中在太湖以南的反山墓地,后期则集中在太湖以北的寺墩墓地,特别是后期的寺墩墓地3号墓出土了33件大型玉琮,同时期其他墓葬中则只有1~3件玉器。据此可知当时良渚( )

A. 等级秩序森严 B. 手工业发达 C. 阶级矛盾尖锐 D. 贫富分化明显

9.东晋政府采取“侨置”措施,在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施( )

A. 有效地抑制了土地兼并 B. 利于东晋政权统治的巩固

C. 反映国家严控人口流动 D. 为南方完成统一奠定基础

10.金朝从1134年开始,“初改定制度,诏中外”,到1138年,实行“天眷新制”,在中央没尚书、中书、门下三省。同年,又进一步改革政治制度,改燕京枢密院为行台尚书省,全面实行汉官制度,制定礼仪。这些举措( )

A. 照搬了中原的传统政治体制 B. 消弥了女真和汉族间的矛盾

C. 推动了金朝政权封建化进程 D. 适应了不同民族的发展状况

11.清代称边疆少数民族居住地区为“藩部”,设置理藩院进行管理,并编纂《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《钦定藏内善后章程二十九条》等。这表明清代( )

A. 尊重各民族的社会习俗和宗教信仰 B. 在边疆地区实行民族区域自治制度

C. 以法律形式落实对边疆地方管辖权 D. 实行改土归流强化对边疆的治理权

12.19世纪60-70年代,清政府先后设立南洋、北洋通商大臣,其职权包括中外交涉、通商、海防、关税等。这两个职位分别由两江总督和直隶总督兼任,并长期被湘淮系官员把持。这一现象反映了当时清朝( )

A. 天朝上国的观念根深蒂固 B. 中央权力的逐渐下移

C. 平衡洋务运动的区域发展 D. 南北方发展差距扩大

13.抗日战争爆发后,在中共中央指导下,山东抗日军政干部学校、冀中民运干部学校、蒙藏学校等纷纷建立。这些学校不仅培养了党的抗日干部,开展国防教育和抗战教育活动,还培养军队、妇女、少数民族的抗日干部。这些活动( )

A. 旨在粉碎日军的包围和封锁 B. 为抗战胜利奠定了坚实基础

C. 鼓舞了全国人民的抗战决心 D. 加强了各阶级的抗日大联合

14.如表呈现了新中国成立以来外交变迁的7个阶段:

时间 阶段特征

1949—1958年 “一边倒”

1959—1968年 “反帝必反修”

1969—1978年 “反对苏联社会帝国主义”

1979—1988年 “独立自主和平外交”

1989—1998年 “韬光养晦有所作为”

1999—2008年 “坚持和平发展道路”

2009—2019年 “积极进取互联互通”

对此解读正确的是( )

A. 新中国的外交长期受到意识形态严重影响 B. 国内外形势影响外交政策的制定与调整

C. 建国初期的外交急于得到西方国家的承认 D. 独立自主始终是新中国外交的根本目标

15.“《满江红》:怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。”这首词反映的时代背景是( )

A. 宋辽对抗时期 B. 南宋与金并立时期 C. 宋夏和议时期 D. 北宋与金并立时期

16.18世纪,英国经济学家亚当·斯密的《国富论》中指出,作为经济要素的商业和贸易,会对政治提出反向的刚性制约……因为为了实现经济增长,为了在残酷的国际竞争中立于不败之地……你将不得不引入最能促进经济增长的“规范政府”和“自然自由的体系”。材料旨在强调( )

A. 国家对经济宏观干预的重要性 B. 经济制度与社会发展的互动性

C. 工业革命与英国社会的共融性 D. 政府政策与经济模式的调和性

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。

材料中国古代的儒学思想是一种理论化的社会意识形态。它不是一尊不动的石像,也不是静态的、抽象的、呆滞的同一,而是一个“和而不同”的、具体的、流动的发展过程。作为历史范畴的儒学思想,对我国古代的思想文化和政治生活产生过巨大的影响。历史上的儒学思想,其中蕴含着中华民族的优良传统,但也有消极的成分。因此,研究儒学思想的历史演变及其作用,是一件很有意义的工作。

——摘编自张岂之《儒学思想的历史演变》

根据材料并结合中国古代史的相关知识,自拟一个论题并予以阐述。(要求:论题正确,史论结合;表述成文,论述完整;逻辑严密,条理清晰。)

18.2024年春节联欢晚会8分钟的新疆喀什分会场节目为国内外数亿观众奉献了一场溢满丝路风情的新春视听盛宴,“喀什”古称“疏勒”,是古丝绸之路中西交通的咽喉和枢纽。阅读下列材料,回答问题。

材料一古代丝绸之路形成之初依赖于国家政治、军事等方面的诉求,政治动机大于经济利益需求。在随后的汉与大宛、龟兹等西域地区之间最初的经济和文化交流活动中,逐渐出现了“天子好宛马,使者相望于道”的场景。最终丝绸之路拓展为中国向外输出丝绸、瓷器、茶叶、冶铁等商品和技术及输入香料、作物、宗教、艺术等的东西方交流与合作之路。

——摘编自王超《中国古代丝绸之路的概念、特点及其对“一带一路”建设的启示》

材料二“近代丝绸之路”,既是任人宰割的悲剧,也是否极泰来,走向振兴的前奏。从空间看,近代中外文化交流的通道是扩大了;从内容看,“西学东渐”是主线,但中国也在开放中艰难发展 晚清政府平定西北起义和新疆叛乱后,“丝绸之路”还得到一定的恢复和发展。我们从晚清民初大量的时人旅行记中也可以看到这种情况,驼队马帮活动频繁,都带有大量的丝绸。海上丝绸之路所达的更是商埠大开,口岸林立。……先有条约开埠,后有自开商埠。

——摘编自《“近代丝绸之路”:从“丝绸之路”到“一带一路”历史跨越的重要节点》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出汉代丝绸之路开辟、发展的主观目的和客观效果。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,分析“近代丝绸之路”贸易的新特点,并说明“近代丝绸之路”贸易发展的意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

外交是一国政治活动的重要组成部分,是内政的延续,也是综合国力的体现。

材料一晚清政府签订的部分条约及其影响

时间 条约 影响

1842年 《南京条约》 “以前是中国处于命令的地位去决定国际关系”的局面发生了根本性转变

1895年 《马关条约》 中国面临着被“瓜分”的民族危机,传统的宗藩体制已经崩溃,华夷秩序几乎荡然无存

1900年 《辛丑条约》 中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约,是帝国主义列强强加给中国的又一奴役性条约

——摘编自王建朗《中国废除不平等条约的历史考察》材料二 1919年,第一次世界大战的战胜国召开巴黎和会。中国作为战胜国,期待能收回战败国德国原先在山东攫取的特权。但英、美等国操纵的和会竟决定“日本将获有胶州租借地和中德条约所规定的全部权利”。强烈的反差激发了中华民族对公理与和平的强烈渴望。北京学生界发表宣言,指出此次会议“背公理而逞强权”。陈独秀指出:“这个会议,与世界永久和平……隔得不止十万八千里。”……爱国群众运动席卷全国。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》材料三 1954年,日内瓦万国宫,新中国在这里亮相,为印度支那问题的和平解决提出建设性建议。1955年,中国代表团在万隆发出“求同存异”的呼声,中国的和平外交进一步走向世界。60年后,习近平主席同其他国家领导人一起重温万隆精神,再次向世界发出“坚持走和平发展道路”的中国声音。

——摘编自国纪平《大变局中的中国与世界》材料四

请回答:

(1) 根据材料一,回答晚清时期中国外交的特点及其影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,回答中国在巴黎和会上的诉求是什么?结局如何?

(3) 根据材料三、四并结合所学知识,回答中华人民共和国成立后我国在外交取得的主要成就。

(4) 综合上述材料,谈谈你对百年中国外交史的认识。

20.阅读材料,完成下列要求:

材料一给每一个人以公开运用自己理性的自由权利,一切已有的价值规范和秩序将被重新估价和重新建构。这确乎是西方社会转向现代建构起“现代性”道德价值观念体系的基本出发点。使人们有可能逐步意识、认同、接受乃至维护和坚持诸如自由与平等、人权与人道,个人与社会、自然法与国家民主(法制)政治……等全新的“现代性”政治和“现代性”道德的基本价值观念。启蒙的道德意义在于摆脱中世纪神学的信仰伦理传统,在于创造和建立一种新的适应现代社会政治、经济和文化生活秩序的道德价值观念和道德行为规范体系。

——摘编自万俊人《西方“现代性”道德价值观念体系之建立论纲》

材料二新文化运动时期的价值观重建运动,是在面对过去、反叛过去的激烈态度中形成的。在民主方面,从对西方的议会制度产生兴趣和仰慕,到君主立宪主张的提出,再到民主共和方案的设计,最后人们认识到民主不仅仅是一种政治制度……;在科学方面,从“师夷长技”阶段对西方“坚船利炮”的羡慕,到西方先进生产技术引进,再到自然科学的传入,最后人们认识到科学不仅仅是自然科学知识和研究。

——摘编自薛子燕《新文化运动时期 1915—1924年的价值观重建》

(1) 据材料一概括启蒙运动价值观体现的特点,并结合所学知识说明其出现的原因。

(2) 根据材料二并结合所学概括新文化运动价值观的内涵。

(3) 根据材料一、二并结合所学知识,分析中西方现代价值观建立的共同作用。

1.【答案】B

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】B

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】B

15.【答案】B

16.【答案】D

17.【答案】示例:

论题:儒学在发展中具有与时俱进的特点。

阐述:春秋末期,周王室衰落,宗法失序,孔、孟、荀三代提出并发展了“仁”思想,主张“君舟民水”和“礼治”,以稳定社会秩序,在百家之中,显赫一时。至汉武帝时期,大一统局面逐渐巩固,君主专制中央集权成为历史发展潮流,董仲舒糅合法家、阴阳家思想,使儒学成为对外维护社会稳定,对内巩固专制统治的工具,儒学也成功脱颖而出,成为中国两千余年的正统思想。魏晋隋唐时期,社会局势的动荡和佛道思想的兴起冲击着儒学正统地位,然而儒学对佛道思想的吸收和融合,开启了三教合一的新局面,为程朱理学和陆王心学的形成奠定了基础。至明末清初,随着商品经济的发展,人们对突破理学束缚的愿望日益强烈,其中以李贽、顾炎武为代表的思想家在对理学抨击的同时,也赋予了儒学新的内涵。

总之,传承两千余年的儒学紧紧把握住时代的脉搏,随着时代变化不断地丰富和发展自身内涵,为中华文明的形成和发展奠定了一定的坚实基础。

18.【答案】【小题1】主观目的:打击匈奴的军事目的;维护西域地区的边疆稳定;购买战马的需求。客观效果:促进了东西方交流;有利于经济发展;丰富了中国人的饮食文化;打通了沟通东西方的交通线。

【小题2】特点:腐朽衰落,支持力度小;在民族危机背景下进行;受到外国资本主义经济的压制;主要靠民族资本主义工商业推动;以近代工业商品为主;外贸港口多;贸易量和规模及区域更大。意义:促进了中国内地与边疆的交通联系;加速了边疆民族地区的发展;一定程度上改善了区域发展的不平衡性;有利于民族资本主义经济的进一步发展;一定程度上抵制了外国资本主义经济侵略;加强了中外经济文化交流;为后世区域经济发展提供借鉴。

19.【答案】(1)特点:屈辱外交(或答“不平等外交”“丧权辱国”等)。影响:中国的独立、主权和领土完整受到严重侵犯;加剧了中国的落后和经济的衰败;中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

(2)诉求:收回德国原先在山东的一切侵略特权;渴望公理与和平。结局:巴黎和会拒绝了中国的正义要求;中国爆发了反帝反封建的五四爱国运动;中国代表拒绝在和约上签字。

(3)成就:取消了帝国主义在中国的特权;同苏联、印度等一大批国家先后建立外交关系;1954年参加日内瓦会议,在通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面起到积极作用;1954年正式倡议将“和平共处五项原则”作为处理国际关系的准则(或1953年提出“和平共处五项原则”);1955年万隆会议上提出“求同存异”方针,推动会议朝着达成协议的方向前进,为进一步开展同亚非各国的友好合作关系创造了条件;1971年中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利;1972年中美两国结束了长期敌对状态,开始走向关系正常化,并于1979年正式建交;1972年中日建交;改革开放后,积极参与国际事务,全方位开展对外交往。

(4)认识:综合国力是外交的保障(或外交是综合国力的体现、或弱国无外交);国家利益是制定外交政策和进行外交活动的根本依据(或国家利益至上);和平共处五项原则是处理当今国际关系的重要准则等。

20.【答案】【小题1】特点:理性或独立思考;现代性;政治和道德相结合。

原因:资本主义经济的发展;资产阶级力量壮大,要求摆脱封建专制统治;近代自然科学取得突破

【小题2】内涵:民主制度和民主思想;科学精神和近代自然科学法则。

【小题3】作用:冲击了封建思想;推动思想解放;促进自然科学的发展;推动了现代化发展。

第1页,共1页

一、选择题:本大题共16小题,共48分。

1.新文化运动被称为中国的“文艺复兴”,但它的价值取向不再是文艺复兴强调的个人的价值和情欲以及把个人与社会割裂的极端个人主义,而是中华民族几千年来“苟利社稷,死生以之”的价值核心和精神动力,材料反映了当时( )

A. 否定传统文化价值的诉求 B. 救亡图存的时代主题

C. 抨击纲常礼教的现实要求 D. 全盘西化的文化思潮

2.两宋时期,疆域“东尽黄河,西界玉门,南接萧关(在今宁夏固原),北控大漠,地方万余里”的少数民族政权是( )

A. 契丹族建立的辽 B. 党项族建立的夏 C. 女真族建立的金 D. 蒙古族建立的元

3.中国共产党成立以来,培育出了“井冈山精神”“长征精神”“延安精神”“西柏坡精神”“太行精神”“沂蒙精神”“抗美援朝精神”“雷锋精神”“两弹一星”精神及“焦裕禄精神”等等。这些精神( )

A. 是社会主义核心价值观的具体内容 B. 成为社会主义精神文明建设的基础

C. 是新民主主义革命时期形成的财富 D. 成为全世界华人共同追求的价值观

4.如图是有关记载古代波斯王大流士镇压起义功绩的部分《石刻贝希斯敦铭文》。下述铭文表明古代波斯( )

①实行封建君主专制

②宣扬君权神授观念

③实行农奴制度

④国王是政权最高主宰

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④

5.有人曾把20世纪80年代末的某大国比喻为一艘满载军火的航船,船体锈蚀,方向不明,当时的“船长”很不称职,缺乏应有的胆略和能力,仓促应对,危难关头,“船长”竟弃船而逃,使得这个大国走向衰败。对此理解正确的是( )

①“满载军火”讽喻该大国大搞军备竞赛

②“船体锈蚀”是大国衰落的历史根源

③“方向不明”是由于背离社会主义方向

④“船长”在意识形态上抛弃了马克思主义

A. ①③ B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

6.1929年英国工党议员邦德菲尔德认为,非洲传统的生活方式是一种理想的生活方式,“我们希望阻止这些殖民地国家去经历一般工业化国家走过的历程,那是一段经济奴役期,是一段劳工备受压榨的时期,是一段整整几代人备受摧残的时期。”上述观点旨在( )

A. 揭示工业化过程中的弊端 B. 维护宗主国的优势和利益

C. 保持非洲传统的生活方式 D. 强调工业化不能照搬他国

7.“福利国家”是国家通过创办并资助社会公共事业,实行和完善的一套社会福利政策和制度,对社会经济生活进行干预,保证社会秩序和经济生活正常运行的一种方法。从长远来看,这一政策( )

A. 解决了贫富分化的问题 B. 损害了经济增长的活力

C. 保证了国民的体面生活 D. 促进了经济的持续发展

8.考古发现,良渚文化前期墓葬中的高级玉器大多集中在太湖以南的反山墓地,后期则集中在太湖以北的寺墩墓地,特别是后期的寺墩墓地3号墓出土了33件大型玉琮,同时期其他墓葬中则只有1~3件玉器。据此可知当时良渚( )

A. 等级秩序森严 B. 手工业发达 C. 阶级矛盾尖锐 D. 贫富分化明显

9.东晋政府采取“侨置”措施,在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施( )

A. 有效地抑制了土地兼并 B. 利于东晋政权统治的巩固

C. 反映国家严控人口流动 D. 为南方完成统一奠定基础

10.金朝从1134年开始,“初改定制度,诏中外”,到1138年,实行“天眷新制”,在中央没尚书、中书、门下三省。同年,又进一步改革政治制度,改燕京枢密院为行台尚书省,全面实行汉官制度,制定礼仪。这些举措( )

A. 照搬了中原的传统政治体制 B. 消弥了女真和汉族间的矛盾

C. 推动了金朝政权封建化进程 D. 适应了不同民族的发展状况

11.清代称边疆少数民族居住地区为“藩部”,设置理藩院进行管理,并编纂《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《钦定藏内善后章程二十九条》等。这表明清代( )

A. 尊重各民族的社会习俗和宗教信仰 B. 在边疆地区实行民族区域自治制度

C. 以法律形式落实对边疆地方管辖权 D. 实行改土归流强化对边疆的治理权

12.19世纪60-70年代,清政府先后设立南洋、北洋通商大臣,其职权包括中外交涉、通商、海防、关税等。这两个职位分别由两江总督和直隶总督兼任,并长期被湘淮系官员把持。这一现象反映了当时清朝( )

A. 天朝上国的观念根深蒂固 B. 中央权力的逐渐下移

C. 平衡洋务运动的区域发展 D. 南北方发展差距扩大

13.抗日战争爆发后,在中共中央指导下,山东抗日军政干部学校、冀中民运干部学校、蒙藏学校等纷纷建立。这些学校不仅培养了党的抗日干部,开展国防教育和抗战教育活动,还培养军队、妇女、少数民族的抗日干部。这些活动( )

A. 旨在粉碎日军的包围和封锁 B. 为抗战胜利奠定了坚实基础

C. 鼓舞了全国人民的抗战决心 D. 加强了各阶级的抗日大联合

14.如表呈现了新中国成立以来外交变迁的7个阶段:

时间 阶段特征

1949—1958年 “一边倒”

1959—1968年 “反帝必反修”

1969—1978年 “反对苏联社会帝国主义”

1979—1988年 “独立自主和平外交”

1989—1998年 “韬光养晦有所作为”

1999—2008年 “坚持和平发展道路”

2009—2019年 “积极进取互联互通”

对此解读正确的是( )

A. 新中国的外交长期受到意识形态严重影响 B. 国内外形势影响外交政策的制定与调整

C. 建国初期的外交急于得到西方国家的承认 D. 独立自主始终是新中国外交的根本目标

15.“《满江红》:怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。”这首词反映的时代背景是( )

A. 宋辽对抗时期 B. 南宋与金并立时期 C. 宋夏和议时期 D. 北宋与金并立时期

16.18世纪,英国经济学家亚当·斯密的《国富论》中指出,作为经济要素的商业和贸易,会对政治提出反向的刚性制约……因为为了实现经济增长,为了在残酷的国际竞争中立于不败之地……你将不得不引入最能促进经济增长的“规范政府”和“自然自由的体系”。材料旨在强调( )

A. 国家对经济宏观干预的重要性 B. 经济制度与社会发展的互动性

C. 工业革命与英国社会的共融性 D. 政府政策与经济模式的调和性

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。

材料中国古代的儒学思想是一种理论化的社会意识形态。它不是一尊不动的石像,也不是静态的、抽象的、呆滞的同一,而是一个“和而不同”的、具体的、流动的发展过程。作为历史范畴的儒学思想,对我国古代的思想文化和政治生活产生过巨大的影响。历史上的儒学思想,其中蕴含着中华民族的优良传统,但也有消极的成分。因此,研究儒学思想的历史演变及其作用,是一件很有意义的工作。

——摘编自张岂之《儒学思想的历史演变》

根据材料并结合中国古代史的相关知识,自拟一个论题并予以阐述。(要求:论题正确,史论结合;表述成文,论述完整;逻辑严密,条理清晰。)

18.2024年春节联欢晚会8分钟的新疆喀什分会场节目为国内外数亿观众奉献了一场溢满丝路风情的新春视听盛宴,“喀什”古称“疏勒”,是古丝绸之路中西交通的咽喉和枢纽。阅读下列材料,回答问题。

材料一古代丝绸之路形成之初依赖于国家政治、军事等方面的诉求,政治动机大于经济利益需求。在随后的汉与大宛、龟兹等西域地区之间最初的经济和文化交流活动中,逐渐出现了“天子好宛马,使者相望于道”的场景。最终丝绸之路拓展为中国向外输出丝绸、瓷器、茶叶、冶铁等商品和技术及输入香料、作物、宗教、艺术等的东西方交流与合作之路。

——摘编自王超《中国古代丝绸之路的概念、特点及其对“一带一路”建设的启示》

材料二“近代丝绸之路”,既是任人宰割的悲剧,也是否极泰来,走向振兴的前奏。从空间看,近代中外文化交流的通道是扩大了;从内容看,“西学东渐”是主线,但中国也在开放中艰难发展 晚清政府平定西北起义和新疆叛乱后,“丝绸之路”还得到一定的恢复和发展。我们从晚清民初大量的时人旅行记中也可以看到这种情况,驼队马帮活动频繁,都带有大量的丝绸。海上丝绸之路所达的更是商埠大开,口岸林立。……先有条约开埠,后有自开商埠。

——摘编自《“近代丝绸之路”:从“丝绸之路”到“一带一路”历史跨越的重要节点》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出汉代丝绸之路开辟、发展的主观目的和客观效果。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,分析“近代丝绸之路”贸易的新特点,并说明“近代丝绸之路”贸易发展的意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

外交是一国政治活动的重要组成部分,是内政的延续,也是综合国力的体现。

材料一晚清政府签订的部分条约及其影响

时间 条约 影响

1842年 《南京条约》 “以前是中国处于命令的地位去决定国际关系”的局面发生了根本性转变

1895年 《马关条约》 中国面临着被“瓜分”的民族危机,传统的宗藩体制已经崩溃,华夷秩序几乎荡然无存

1900年 《辛丑条约》 中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约,是帝国主义列强强加给中国的又一奴役性条约

——摘编自王建朗《中国废除不平等条约的历史考察》材料二 1919年,第一次世界大战的战胜国召开巴黎和会。中国作为战胜国,期待能收回战败国德国原先在山东攫取的特权。但英、美等国操纵的和会竟决定“日本将获有胶州租借地和中德条约所规定的全部权利”。强烈的反差激发了中华民族对公理与和平的强烈渴望。北京学生界发表宣言,指出此次会议“背公理而逞强权”。陈独秀指出:“这个会议,与世界永久和平……隔得不止十万八千里。”……爱国群众运动席卷全国。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》材料三 1954年,日内瓦万国宫,新中国在这里亮相,为印度支那问题的和平解决提出建设性建议。1955年,中国代表团在万隆发出“求同存异”的呼声,中国的和平外交进一步走向世界。60年后,习近平主席同其他国家领导人一起重温万隆精神,再次向世界发出“坚持走和平发展道路”的中国声音。

——摘编自国纪平《大变局中的中国与世界》材料四

请回答:

(1) 根据材料一,回答晚清时期中国外交的特点及其影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,回答中国在巴黎和会上的诉求是什么?结局如何?

(3) 根据材料三、四并结合所学知识,回答中华人民共和国成立后我国在外交取得的主要成就。

(4) 综合上述材料,谈谈你对百年中国外交史的认识。

20.阅读材料,完成下列要求:

材料一给每一个人以公开运用自己理性的自由权利,一切已有的价值规范和秩序将被重新估价和重新建构。这确乎是西方社会转向现代建构起“现代性”道德价值观念体系的基本出发点。使人们有可能逐步意识、认同、接受乃至维护和坚持诸如自由与平等、人权与人道,个人与社会、自然法与国家民主(法制)政治……等全新的“现代性”政治和“现代性”道德的基本价值观念。启蒙的道德意义在于摆脱中世纪神学的信仰伦理传统,在于创造和建立一种新的适应现代社会政治、经济和文化生活秩序的道德价值观念和道德行为规范体系。

——摘编自万俊人《西方“现代性”道德价值观念体系之建立论纲》

材料二新文化运动时期的价值观重建运动,是在面对过去、反叛过去的激烈态度中形成的。在民主方面,从对西方的议会制度产生兴趣和仰慕,到君主立宪主张的提出,再到民主共和方案的设计,最后人们认识到民主不仅仅是一种政治制度……;在科学方面,从“师夷长技”阶段对西方“坚船利炮”的羡慕,到西方先进生产技术引进,再到自然科学的传入,最后人们认识到科学不仅仅是自然科学知识和研究。

——摘编自薛子燕《新文化运动时期 1915—1924年的价值观重建》

(1) 据材料一概括启蒙运动价值观体现的特点,并结合所学知识说明其出现的原因。

(2) 根据材料二并结合所学概括新文化运动价值观的内涵。

(3) 根据材料一、二并结合所学知识,分析中西方现代价值观建立的共同作用。

1.【答案】B

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】B

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】B

15.【答案】B

16.【答案】D

17.【答案】示例:

论题:儒学在发展中具有与时俱进的特点。

阐述:春秋末期,周王室衰落,宗法失序,孔、孟、荀三代提出并发展了“仁”思想,主张“君舟民水”和“礼治”,以稳定社会秩序,在百家之中,显赫一时。至汉武帝时期,大一统局面逐渐巩固,君主专制中央集权成为历史发展潮流,董仲舒糅合法家、阴阳家思想,使儒学成为对外维护社会稳定,对内巩固专制统治的工具,儒学也成功脱颖而出,成为中国两千余年的正统思想。魏晋隋唐时期,社会局势的动荡和佛道思想的兴起冲击着儒学正统地位,然而儒学对佛道思想的吸收和融合,开启了三教合一的新局面,为程朱理学和陆王心学的形成奠定了基础。至明末清初,随着商品经济的发展,人们对突破理学束缚的愿望日益强烈,其中以李贽、顾炎武为代表的思想家在对理学抨击的同时,也赋予了儒学新的内涵。

总之,传承两千余年的儒学紧紧把握住时代的脉搏,随着时代变化不断地丰富和发展自身内涵,为中华文明的形成和发展奠定了一定的坚实基础。

18.【答案】【小题1】主观目的:打击匈奴的军事目的;维护西域地区的边疆稳定;购买战马的需求。客观效果:促进了东西方交流;有利于经济发展;丰富了中国人的饮食文化;打通了沟通东西方的交通线。

【小题2】特点:腐朽衰落,支持力度小;在民族危机背景下进行;受到外国资本主义经济的压制;主要靠民族资本主义工商业推动;以近代工业商品为主;外贸港口多;贸易量和规模及区域更大。意义:促进了中国内地与边疆的交通联系;加速了边疆民族地区的发展;一定程度上改善了区域发展的不平衡性;有利于民族资本主义经济的进一步发展;一定程度上抵制了外国资本主义经济侵略;加强了中外经济文化交流;为后世区域经济发展提供借鉴。

19.【答案】(1)特点:屈辱外交(或答“不平等外交”“丧权辱国”等)。影响:中国的独立、主权和领土完整受到严重侵犯;加剧了中国的落后和经济的衰败;中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

(2)诉求:收回德国原先在山东的一切侵略特权;渴望公理与和平。结局:巴黎和会拒绝了中国的正义要求;中国爆发了反帝反封建的五四爱国运动;中国代表拒绝在和约上签字。

(3)成就:取消了帝国主义在中国的特权;同苏联、印度等一大批国家先后建立外交关系;1954年参加日内瓦会议,在通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面起到积极作用;1954年正式倡议将“和平共处五项原则”作为处理国际关系的准则(或1953年提出“和平共处五项原则”);1955年万隆会议上提出“求同存异”方针,推动会议朝着达成协议的方向前进,为进一步开展同亚非各国的友好合作关系创造了条件;1971年中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利;1972年中美两国结束了长期敌对状态,开始走向关系正常化,并于1979年正式建交;1972年中日建交;改革开放后,积极参与国际事务,全方位开展对外交往。

(4)认识:综合国力是外交的保障(或外交是综合国力的体现、或弱国无外交);国家利益是制定外交政策和进行外交活动的根本依据(或国家利益至上);和平共处五项原则是处理当今国际关系的重要准则等。

20.【答案】【小题1】特点:理性或独立思考;现代性;政治和道德相结合。

原因:资本主义经济的发展;资产阶级力量壮大,要求摆脱封建专制统治;近代自然科学取得突破

【小题2】内涵:民主制度和民主思想;科学精神和近代自然科学法则。

【小题3】作用:冲击了封建思想;推动思想解放;促进自然科学的发展;推动了现代化发展。

第1页,共1页

同课章节目录