高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透3文意概述巧辨析 课件(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透3文意概述巧辨析 课件(共62张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 759.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

考点练透3 定准区间,善用比对

——文意概述巧辨析

定重点 讲技法 掌握解题术

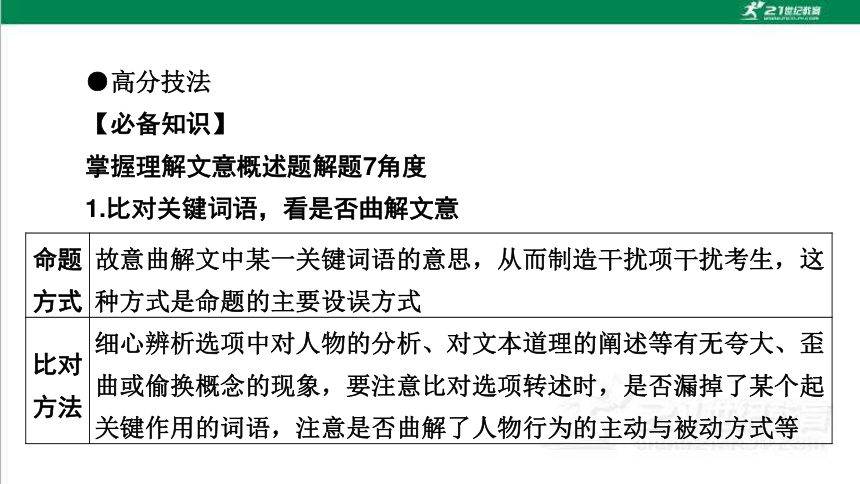

●高分技法

【必备知识】

掌握理解文意概述题解题7角度

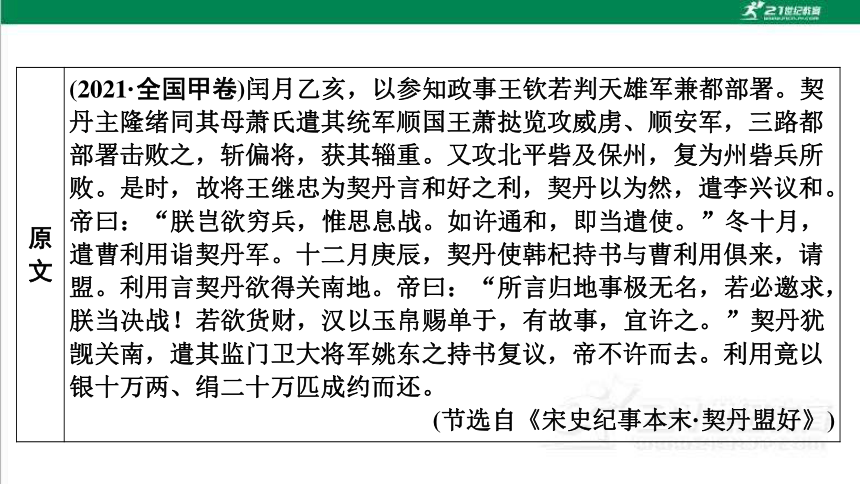

1.比对关键词语,看是否曲解文意

命题

方式 故意曲解文中某一关键词语的意思,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要设误方式

比对

方法 细心辨析选项中对人物的分析、对文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时,是否漏掉了某个起关键作用的词语,注意是否曲解了人物行为的主动与被动方式等

原文 (2021·全国甲卷)闰月乙亥,以参知政事王钦若判天雄军兼都部署。契丹主隆绪同其母萧氏遣其统军顺国王萧挞览攻威虏、顺安军,三路都部署击败之,斩偏将,获其辎重。又攻北平砦及保州,复为州砦兵所败。是时,故将王继忠为契丹言和好之利,契丹以为然,遣李兴议和。帝曰:“朕岂欲穷兵,惟思息战。如许通和,即当遣使。”冬十月,遣曹利用诣契丹军。十二月庚辰,契丹使韩杞持书与曹利用俱来,请盟。利用言契丹欲得关南地。帝曰:“所言归地事极无名,若必邀求,朕当决战!若欲货财,汉以玉帛赐单于,有故事,宜许之。”契丹犹觊关南,遣其监门卫大将军姚东之持书复议,帝不许而去。利用竟以银十万两、绢二十万匹成约而还。

(节选自《宋史纪事本末·契丹盟好》)

选项 D.在战局有利的情况下,宋朝皇帝为了息战,主动提出议和,并派曹利用到契丹军中谈判,最终与契丹达成盟约

比对分析

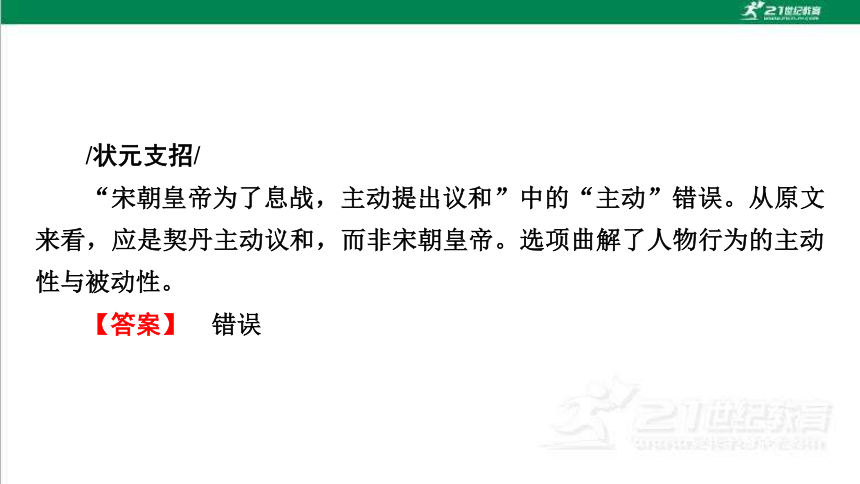

/状元支招/

“宋朝皇帝为了息战,主动提出议和”中的“主动”错误。从原文来看,应是契丹主动议和,而非宋朝皇帝。选项曲解了人物行为的主动性与被动性。

【答案】 错误

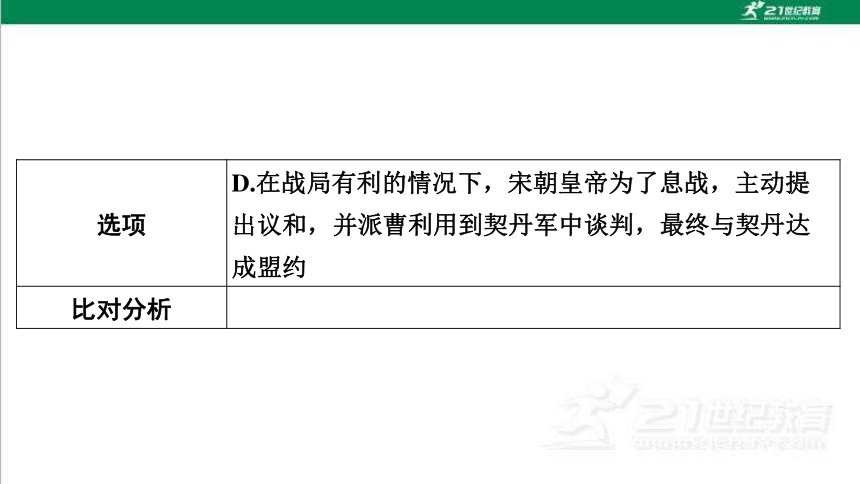

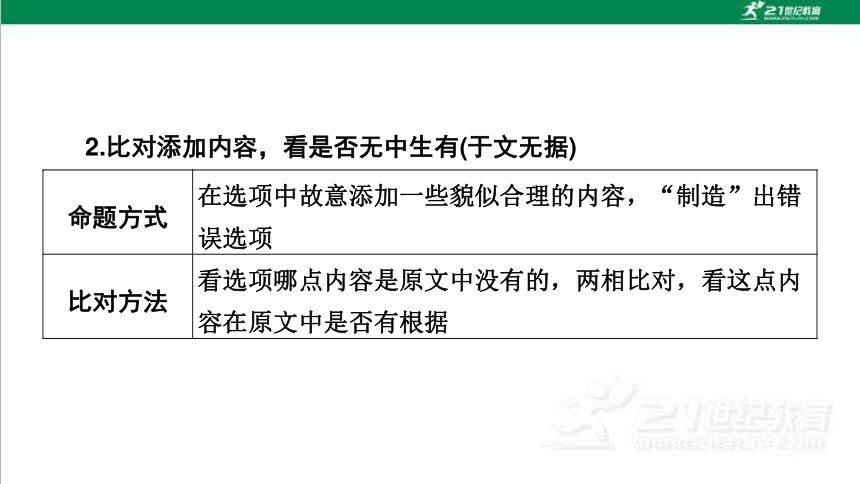

2.比对添加内容,看是否无中生有(于文无据)

命题方式 在选项中故意添加一些貌似合理的内容,“制造”出错误选项

比对方法 看选项哪点内容是原文中没有的,两相比对,看这点内容在原文中是否有根据

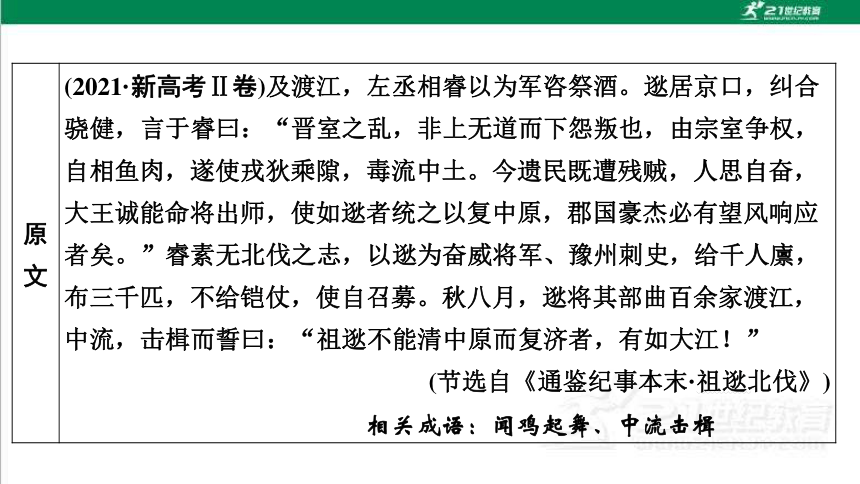

原文 (2021·新高考Ⅱ卷)及渡江,左丞相睿以为军咨祭酒。逖居京口,纠合骁健,言于睿曰:“晋室之乱,非上无道而下怨叛也,由宗室争权,自相鱼肉,遂使戎狄乘隙,毒流中土。今遗民既遭残贼,人思自奋,大王诚能命将出师,使如逖者统之以复中原,郡国豪杰必有望风响应者矣。”睿素无北伐之志,以逖为奋威将军、豫州刺史,给千人廪,布三千匹,不给铠仗,使自召募。秋八月,逖将其部曲百余家渡江,中流,击楫而誓曰:“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!”

(节选自《通鉴纪事本末·祖逖北伐》)

相关成语:闻鸡起舞、中流击楫

?

选项 A.祖逖力请北伐,时任左丞相的司马睿虽无北伐之志,但仍然尽力支持,这坚定了祖逖的斗志,祖逖指江发誓:若不能收复中原,就不再渡江返回江南

比对分析

/状元支招/

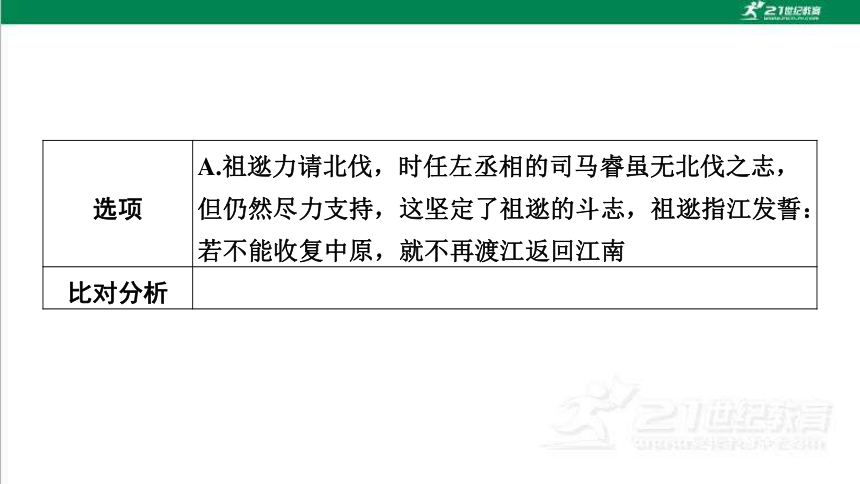

选项中“尽力支持”中的“尽力”错误。原文是说司马睿只给了一千人的粮食,三千匹布,连军队都没给,让祖逖自己招募,算不上“尽力支持”。选项系无中生有。

【答案】 错误

3.比对人物,看是否张冠李戴,误解形象

命题方式 在选项中将原文某人做的事、说的话“移花接木”到另一个人物身上,导致对象错位;把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解

比对方法 分清主要人物和次要人物在不同时间、不同地点做的不同事,产生的不同结果,防止张冠李戴、颠倒事实。辨析时应重点抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事”,尤其要看主语、谓语与原文是否一致

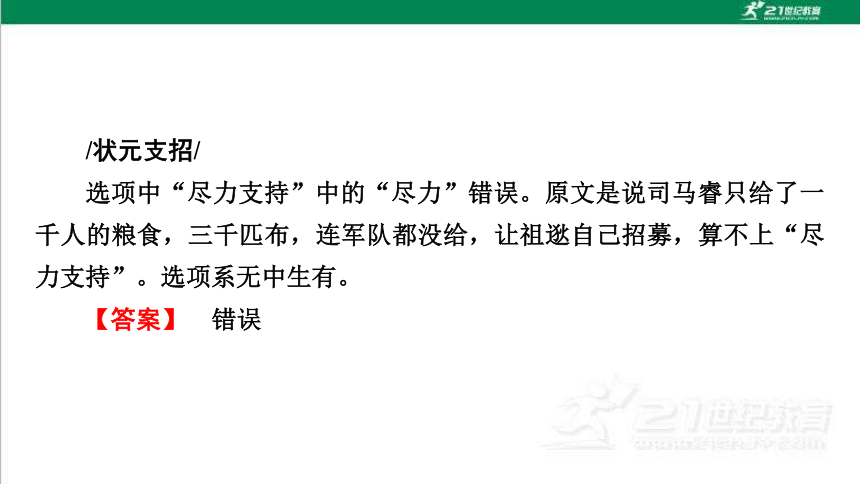

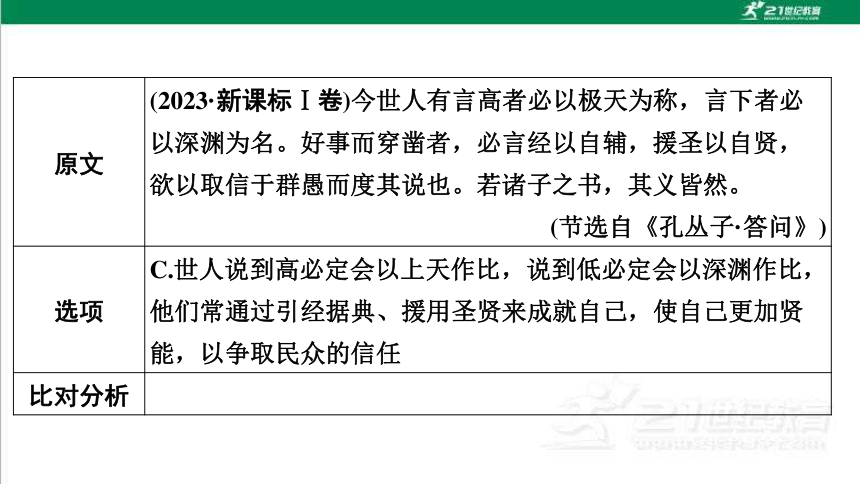

原文 (2023·新课标Ⅰ卷)今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。

(节选自《孔丛子·答问》)

选项 C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任

比对分析

/状元支招/

“世人”“常通过引经据典……使自己更加贤能,以争取民众的信任”说法错误。根据材料中的“好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也”可知,在言谈中一定引经据典来自我修饰,援引圣贤的事例来标榜自我贤能,想要获得民众的信任从而传播他的说辞的人是“好事而穿凿者”,而非“世人”,选项张冠李戴。

【答案】 错误

4.比对时间、地点,看是否时间、地点颠倒

命题方式 在选项中把某一时间、地点发生的事转换到另一时间、地点

比对方法 分析时要特别注意选项中的时间词语,人物行为、事件发生的地点,并与原文进行比对,厘清人物在何时何地做了何事,识破时间错误的陷阱,防止地点错误

原文 (2019·课标全国Ⅰ卷)(贾谊)为长沙王太傅三年。后岁余,贾生征见。孝文帝方受釐,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。梁怀王,文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。

(节选自《史记·屈原贾生列传》)

选项 C.贾谊答复询问,重新得到重用。文帝询问鬼神之事,对贾谊的回答很满意,于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊

比对分析

/状元支招/

时间有误,“又表示自己也比不上贾谊”是在“拜贾生为梁怀王太傅”之前。

【答案】 错误

5.比对句间因果关系句,看是否因果失当

命题方式 这类干扰项往往把没有因果关系的事件硬说成有因果关系,或者颠倒了“因”和“果”两者之间的关系,或者多种原因,故意漏说其中一个

比对方法 注意选项中“于是”“因此”“所以”“以致”等表因果的词语,与原文相关句子比对一下,看因果关系是否成立

原文 (2021·全国乙卷)上尝与侍臣论狱。魏征曰:“炀帝时尝有盗发,帝令於士澄捕之,少涉疑似,皆拷讯取服,凡二千余人,帝悉令斩之。大理丞张元济怪其多,试寻其状,内五人尝为盗,余皆平民。竟不敢执奏,尽杀之。”上曰:“此岂唯炀帝无道,其臣亦不尽忠。君臣如此,何得不亡?公等宜戒之。”

(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)

选项 D.魏征说,隋炀帝滥杀无辜,张元济不敢谏诤;唐太宗认为正是因为臣不尽忠,最终导致了隋朝灭亡,因此告诫群臣一定要吸取教训

比对分析

/状元支招/

原文说唐太宗认为隋朝灭亡有“君无道”与“臣不尽忠”两个原因。而选项只说其中一个,属于一果多因,只说一因。

【答案】 错误

6.比对观点,看人物观点是否正确,人物与观点是否对应

命题方式 在选项中把人物的观点表述错误,或表述的观点与人物不对应

比对方法 注意根据原文找准人物的观点,所给观点与所给人物是否对应

原文 (2023·新课标Ⅱ卷)靖曰:“苻坚总百万众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合之所致也。”太宗曰:“然。得失迹,足为万代鉴。”

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

中国唐朝著名军事家李靖,封卫国公,世称李卫公。

?

选项 D.李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴

比对分析

/状元支招/

“唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴”错误。根据原文,苻坚战例是失,吴汉战例是得,唐太宗认为可以作为万代借鉴的是这两个战例的得失。选项忽略观点细节。

【答案】 错误

7.比对行文特色,看文本表现手法、表达效果是否正确

命题方式 在选项中故意弄错、添加或漏掉文本的表现手法、表达效果、结构技巧等行文特色

比对方法 仔细阅读文本,找准表述行文特色相关词语,与原文细致比对

原文 (2024·湖南名校联盟4月联考)倘能转祸为福,送往事居,共立勤王之勋,无废大君之命,凡诸爵赏,同指山河。若其眷恋穷城,徘徊歧路,坐昧先几之兆,必贻后至之诛。请看今日之域中,竟是谁家之天下!

(摘编自《为徐敬业讨武曌檄》)

?

选项 D.檄文这一层申明大义,对王公大臣动之以情、晓之以理,发出号召。从正面痛陈利害得失,以此让百官自惭自励

比对分析

/状元支招/

“从正面痛陈利害得失,以此让百官自惭自励”有误。根据原文,作者借助“若其……”从反面论证了“留恋目前的既得利益”的严重后果,痛陈利害得失。选项漏掉了“反面论证”。

【答案】 错误

【关键能力】

理解文意概述题解题3步骤

第一步:找坐标

寻找选项中的起始坐标词。起始坐标词主要用于定位原文中与选项对应内容的起始位置,该词大多位于各个选项的第一句中,比较典型的有人物、事件、地名、时间等。

第二步:定原文

定位起始坐标词在原文中的位置,方便下一步的查找比对。

第三步:细比对

从定位处开始,根据行文顺序或文章内容,将原文和选项内容一一比对,验证选项表述是否符合原文文意。

●典题试做

(2023·全国甲卷)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

周尧卿,字子余。其先汝阴人。尧卿警悟强记,七岁善赋诗,弱冠以学行知名。天圣二年登进士第,积官至太常博士、通判饶州。卒,年五十三。有文集二十卷,《诗》《春秋》说各三十卷。尧卿十二丧父,忧戚如成人,见母氏则抑情忍哀,不欲伤其意。母异之,谓族人曰“是儿爱我如此,多知孝养我矣。”卒能孝养,志如母之言。其于昆弟,尤笃友爱。执母丧,倚庐三年,席薪枕块,虽疾病不饮酒食肉。或勉之以礼,曰:“《礼》‘老病不止酒肉’,意或不胜丧耳。病且未老,忍及

此耶?”葬之先期,躬自负土。有告之曰:“古之贫无以葬者或然,今子何自苦?”泫然流涕曰:“过是,虽欲竭力,复可得乎?”尧卿为人简重不校,有慢己者,必厚为礼以愧之。居官禄虽薄,赒宗族朋友,罄而后已。所至称治,民有去思。尝知汀州宁化县,提点刑狱杨纮入境,微伺刺史善否,有被刑而耘苗者,纮就询其故。对曰:“贫以利故,为人直其枉,令不可欺,而我欺之,我又何怨?”纮至邑,不复他察,第以所闻荐之。庆历间,范仲淹举经行可为师表,未及用而卒。尧卿之学,不惑传注,问辨思索,以通为期。其学《诗》,以孔子所谓“《诗》三百,一言以蔽之,曰思无邪”,孟子所谓“说《诗》者,以

意逆志,是谓得之”。考经指归,而见毛、郑之得失,曰:“毛之《传》欲简,或寡于义理,非‘一言以蔽之’者也。《笺》欲详,或远于情性,非“以意逆志’者也。是可以无去取乎?”其学《春秋》,曰:“左氏记之详,得经之所以书者。”至三传之异同,均有所不取,曰:“圣人之意,岂二致邪?”欧阳修以文表其墓曰:“若周君者,事生尽孝,居丧尽哀,而以礼者也。君学长于毛、郑《诗》,《左氏春秋》。”

(节选自《隆平集·儒学行义》)

下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.周尧卿从小聪明懂事,十二岁时父亲去世,他虽然年幼,但忧伤悲痛如同成年人。见到母亲则能抑制住自己的情感,强忍哀痛,唯恐让母亲伤心。

B.周尧卿为人简朴持重,不喜计较,对于不如自己的人,他会郑重地以礼相待,让对方产生羞愧之心;虽然俸禄不多,但周济宗族朋友,直到用完为止。

C.周尧卿为学注重独立思考,不迷信古人传注,而以通达文义为目的,他认为解释《诗经》的《传》《笺》各有得失,学习时应当加以分辨。

D.周尧卿学问品行俱佳,得到当世名臣范仲淹和欧阳修嘉许。范仲淹曾举荐他,但未及任用,他就去世了;欧阳修为他的墓碑撰文,对他褒扬有加。

/状元支招/

A项 找坐标 A选项的起始坐标词为:从小聪明

定原文 由起始坐标词可定位至:“尧卿警悟强记,七岁善赋诗”。从此处开始,根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿从小聪明懂事 尧卿警悟强记,七岁善赋诗……见母氏则抑情忍哀,不欲伤其意 正确 概括总结

A项 细比对 十二岁时父亲去世,他虽然年幼,但忧伤悲痛如同成年人 尧卿十二丧父,忧戚如成人 正确 同义替换

见到母亲则能抑制住自己的情感,强忍哀痛,唯恐让母亲伤心 见母氏则抑情忍哀,不欲伤其意 正确 同义替换

B项 找坐标 B选项的起始坐标词为:简朴持重、不喜计较

定原文 由起始坐标词可定位至:“尧卿为人简重不校”。从此处开始,根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿为人简朴持重,不喜计较,对于不如自己的人,他会郑重地以礼相待,让对方产生羞愧之心 尧卿为人简重不校,有慢己者,必厚为礼以愧之 错误 无中生有

虽然俸禄不多,但周济宗族朋友,直到用完为止 居宫禄虽薄,赒宗族朋友,罄而后已 正确 同义替换

B项 错项分析 原文中说的是周尧卿简朴持重,不喜计较,对于怠慢自己的人,他必定会郑重地以礼相待,使对方产生羞愧之心,而非选项中说的“对于不如自己的人,他会郑重地以礼相待”。此处属于无中生有型错误

C项 找坐标 C选项的起始坐标词为:传注

定原文 由起始坐标词可定位至:“尧卿之学,不惑传注”。从此处开始根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿为学注重独立思考,不迷信古人传注,而以通达文义为目的 尧卿之学,不惑传注,问辨思索,以通为期 正确 同义替换

他认为解释《诗经》的《传》《笺》各有得失,学习时应当加以分辨 考经指归,而见毛、郑之得失,曰:“毛之《传》欲简……是可以无去取乎?” 正确 概括总结

D项 找坐标 D选项的起始坐标词为:范仲淹

定原文 由起始坐标词可定位至:“范仲淹举经行可为师表”。从此处开始,根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿学问品行俱佳,得到当世名臣范仲淹和欧阳修嘉许 范仲淹举经行可为师表,未及用而卒……欧阳修以文表其墓曰:“若周君者,事生尽孝,居丧尽哀,而以礼者也。君学长于毛、郑《诗》,《左氏春秋》。” 正确 概括总结

D项 细比对 范仲淹曾举荐他,但未及任用,他就去世了 范仲淹举经行可为师表,未及用而卒 正确 同义替换

欧阳修为他的墓碑撰文,对他褒扬有加 欧阳修以文表其墓曰:“若周君者,事生尽孝,居丧尽哀,而以礼者也。君学长于毛、郑《诗》,《左氏春秋》。” 正确 概括总结

【答案】 B

【参考译文】

周尧卿,字子余。他的祖先是汝阴人。尧卿聪明机警,博闻强记,七岁时就擅长作诗,二十岁时以学识和品行而闻名。天圣二年考中进士,历任太常博士和饶州通判。去世时年五十三岁。他的文集有二十卷,《诗》和《春秋》的注解各有三十卷。尧卿在十二岁时失去了父亲,悲伤哀痛得就像成年人,见到母亲就抑制情感,忍耐哀痛,不想让母亲伤心。母亲对此感到诧异,对族人说:“我的儿子这样的关心我,非常懂得孝顺赡养我。”尧卿后来果然赡养孝顺母亲,他的志向如同母亲所说的那样。他对待兄弟,尤其厚道友爱。母亲去世后,他结草庐守

孝三年,睡在柴草上,枕在土块上,即使生病也不饮酒吃肉。有人劝他按照礼仪规矩适度保重,他说:“《礼记》上说‘老年多病可以不停止吃酒肉’,也许是因为忍受不了丧亲之痛罢了。我虽然病了但还没有年老,能忍心像这样做吗?”安葬母亲时,他亲自背土填埋。有人告诉他说:“古代贫穷无法安葬逝者的人或许会这样做,现在你何必辛苦自己呢?”他泪流满面地回答说:“过了今天,即使以后我想要像现在这样竭尽全力,还能有机会吗?”尧卿为人正直严谨,不喜计较,对于那些轻慢他的人,他必定会以丰厚的礼仪来使其惭愧。尽管担任官职的薪俸不高,但他会倾尽所有来救助亲族和朋友,直到用完为止。无论到哪里

为官,他都以治理得当而受到民众的思念。他曾在汀州宁化县任知县,提点刑狱杨纭刚进入境内,暗中观察刺史行为的优劣,他看到身戴刑具却仍在田间劳作的农民,杨纭就靠近并询问原因。那个人回答说:“我因为贫穷而追求利益,(知县)为人正直不折,法令不可违反,而我却违反了,我又有什么理由怨恨呢?”杨纭到达县里后,不再另行访查,只是将听到的情况上报来推荐他。庆历年间,范仲淹举荐尧卿为可作为学习榜样的老师,可惜周尧卿还没有得到起用就去世了。尧卿治学,不拘泥于经传注释,他不断地提问、辨析和思索,以通达文义为目的。他在学习《诗经》时,遵循孔子所说的“《诗》有三百篇,用一句话概括,

就是纯真无邪”,以及孟子所说的“解说《诗》的人,要通过自己读作品的感受去推测诗人的本意,才叫作有所得”。他钻研经传的主旨,同时也看到了毛氏和郑氏注释的得失之处,他说:“毛氏注想要简洁,有时缺乏义理,不符合‘用一句话概括’的经义。郑氏注则想要详尽,有时偏离了情性,不算是‘推测诗人的本意’。我们还能不经过筛选地获取知识吗?”在学习《春秋》时,他说:“《左氏春秋》的记述详尽,符合经典的编写方式。”对于三传的异同,他都有所取舍,说:“圣人的意图,怎么可能是不一样的呢?”欧阳修为他的墓碑撰文说:“像周君这样的人,对待双亲恪尽孝道,处于丧期极尽哀礼,而且以礼行事。他的学识高于毛、郑《诗》注和《左氏春秋》。”

找短板 强突破 全面促提升

短板 不明文意,比对依据找不准,似是而非

对文意的理解,是解答文意概述题的基础。命题者常故意曲解文中某一词语的意义,在意思的表述上制造干扰项。这就要求学生在读文时,准确理解、细致把握事件的前因后果、人物的生平经历、作者的褒贬评价,力求做到对文本内容理解不出现失误和偏差。

针对突破

1.浏览选项,快速定位

快速定位主要根据选项中的人物、时间、地点、官职及主要行为词语,快速找到原文中的相关文字。

2.反复推敲,仔细比对

把选项与相应原文逐字、逐词、逐句比对,弄清楚命题者设误的点在哪里。常见的设误点有“曲解文意”“人物设误”“时间设误”“地点设误”“事件设误”等。

●对点强化

(2023·广东韶关综合测试)阅读下面的文言文,完成1~3题。(9分)

德宗建中元年春正月,始用杨炎议,命黜陟使与刺史约百姓丁产,定等级,作两税法。比来新旧征科色目,一切罢之;二税外辄率一钱者,以枉法论。唐初,赋敛之法曰租庸调,有田则有租,有身则有庸,有户则有调。玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,无复常准。赋敛之司各随意征科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官、为僧以免课役;而贫者丁多,无所伏匿。民旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建

议作两税法,先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主、客,以见居为簿;人无丁、中,以贫富为差。居人之税,秋、夏两征之。其租、庸、调、杂徭悉省。贞元三年,时关东防秋兵大集,国用不充。李泌奏:“自变两税法以来,藩镇、州、县多违法聚敛。继以朱泚之乱,争榷率、征罚以为军资,点募自防。泚既平,自惧违法,匿不敢言。请遣使以诏旨赦其罪,但令革正,自非于法应留使、留州之外,悉输京师。其官典逋负,可征者征之,难征者释之,以示宽大。敢有隐没者,重设告赏之科而罪之。”上喜曰:“卿策甚长,然立法太宽,恐所得无几。”对曰:“兹事臣固熟思之,宽则获多而速,急

则获少而迟。盖以宽则人喜于免罪而乐输,急则竞为蔽匿,非推鞠不能得其实,财不足济今日之急,而皆入于奸吏矣。”上曰:“善。”以度支员外郎元友直为河南、江、淮南勾勘两税钱帛使。四年春正月庚戌朔,赦天下,诏两税等第,自今三年一定。二月,元友直运淮南钱帛二十万至长安,李泌悉输之大盈库。然上犹数有宣索,仍敕诸道勿令宰相知。泌闻之,惆怅而不敢言。秋九月,元友直勾检诸道税外物,悉输户部,遂为定制。岁于税外输百余万缗、斛,民不堪命。诸道多自诉于上,上意寤,诏:“今年已入在官者,输京师;未入者,悉以与民;明年以后,悉免之。”于是东南之民复安其业。

臣光曰:王者以天下为家,天下之利皆其有也。阜天下之财以养天下之民,己必豫焉;或乃更为私藏,此匹夫之鄙志也。古人有言:“贫不学俭。”夫多财者,奢欲之所自来也。李泌欲弭德宗之欲而丰其私财,财丰则欲滋矣。财不称欲,能无求乎?是犹启其门而禁其出也。虽德宗之多僻,亦泌所以相之者非其道故也。

(节选自《通鉴纪事本末·两税之弊》,有删改)

1.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.唐朝初期实行租庸调赋役制,征收赋税的部门各自随意增加课税,设立各类税收名目;贫困家庭难以承受苛捐杂税,纷纷逃徙。

B.在国家供养防秋兵经费不足时,李泌建议采取宽大之策,让地方官员在保留合法的数目后,将其余非法聚集的钱财全部上交。

C.李泌将从淮南地区所得钱帛全部送入大盈库,但唐德宗仍屡次向地方索取财物,且不让宰相知道;李泌听说此事后心里很懊恼。

D.文末《资治通鉴》的作者司马光评论,君主不应该将天下的财物据为私有,批评了唐德宗贪财无度且大肆聚敛的短视行为。

【答案】 A

【解析】 A项,“唐朝初期”错误。由“玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,无复常准。赋敛之司各随意征科,自立色目,新故相仍,不知纪极”可知,课税繁重、百姓逃徙并非在“唐朝初期”。

2.(改编)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.李泌认为,官员违法敛财的原因在于实施两税法和朱泚之乱,解决办法是赦免其罪并令其将财物全部上交给朝廷。

B.皇上认为,李泌解决国家经费短缺的策略具有长远的眼光,虽然有些顾虑,但还是给予肯定并且采纳、实施。

C.李泌将各地上缴的税收全部上交到皇家私人库房,使国家财产成为皇家的私产,助长了皇上的贪欲。

D.皇上每年在税制外加收财物,使百姓不堪重负,在各地官员进言后皇上醒悟悔改,使百姓安于本业。

【答案】 A

【解析】 A项,“全部上交给朝廷”错误。原文是“自非于法应留使、留州之外,悉输京师”,即除了按照规定应当留给诸使、留给州府的钱粮以外,其余的上交给朝廷。

3.(原创)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.德宗建中元年春正月,唐朝开始实行两税法,规定每年按各州县所需费用和应上供的数目向百姓征税,根据贫富差异来制定税额,取消了此前的租庸调和其他杂税。

B.两税法实行后,因为税收制度简化且公平,百姓的税收负担减轻,逃亡现象减少,社会经济得到一定程度的恢复和发展。

C.李泌建议通过赦免违法聚敛之罪,规范税收征收,将多余的税收上缴京师,以此充实国库,解决国家财政困难的问题。

D.作者司马光对李泌的做法提出了批评,认为他以增加德宗私财为目的,实际上会导致德宗欲望的增长,并不能真正解决国家财政问题。

【答案】 B

【解析】 B项,原文中虽然提到了两税法的实行简化了税收制度,但并没有明确说“社会经济得到一定程度的恢复和发展”。原文主要关注的是税收制度的改革和其后出现的问题,如李泌的奏议和德宗的反应,以及元友直作为两税钱帛使的职责等。因此,B项中的“社会经济得到一定程度的恢复和发展”是原文中没有明确提及的,属于过度解读。

【参考译文】

唐德宗建中元年春正月,皇帝开始采纳杨炎的建议,命令黜陟使与刺史估量百姓家里的人口和财产,以此将百姓划分等级,实行两税法。原来征收的所有新旧名目的赋税,全都废除;在两税之外随意收取一点钱财的,都按照违犯法令论罪。唐朝初期,征收赋税的办法称作租庸调,有田土便要交租,有人丁便要服庸,有户口便要纳调。玄宗当政末期,户籍逐渐遭到破坏,大多已经与实际不符。到了至德年间,战事四起,到处征收赋敛,再也没有一定的标准。征收部门各自随意增加课税,巧立名目,新老名目相互重复,毫无限度。富足人家人丁多,都做

官、当僧人得以免除赋税徭役;而贫困人家人丁多,没有躲藏的办法。百姓每十天输赋或每个月送税,经受不了如此困窘,大都逃亡流徙成为浮户,那些留下来的本地百姓,不足百分之四五。至此,杨炎建议实行两税法,首先计算州县每年所需费用和上交朝廷的数额,并以此数额向百姓征税,通过对支出的估量来制定收税的数额。无论主户、客户,都按现在的居地制定簿册;无论丁男、中男,都按贫富状况划分等级。定居百姓的赋税,在秋天和夏天两次征收。那些租、庸、调以及杂徭等全都省去。唐德宗贞元三年,当时关东地区的防秋兵大量集结,国家的用度不够充足。李泌上奏说:“自从改行两税法以来,藩镇、州、县往往

违背法令,聚敛钱财。接着发生了朱泚作乱,地方官争相收取商品专卖税、征收各种名目的罚款以作为军费,招募兵丁用来自我防御。朱泚之乱被平定后,地方官因违犯法令而感到畏惧,故隐瞒实情而不敢讲出来。请陛下派遣使者颁布诏旨,赦免他们的罪过,只让他们改正以往的做法,除了按照规定应当留给诸使、留给州府的钱粮以外,其余的一律全都输送到京城。各地方官要处理好拖欠的赋税,对能够征缴的要征缴上来,对难以征缴的可以免除征缴,以显示宽大。对于胆敢隐瞒实情的人,要重新颁布奖赏告发者的法令,以便惩处他们。”德宗高兴地说:“你的计策很好,但是采用的办法过于宽大,恐怕朝廷能够得到的赋税

就没有多少了。”李泌回答说:“这件事情我本来就仔细考虑过,实行宽大的办法,能够得到的数量多而时间短;实行严厉的办法,能够得到的数量少而时间长。这大概是实行宽大的办法,人们就会为免除惩处而乐于交纳赋税;实行严厉的办法,人们就会争相隐藏财物,不经过审讯便不能够查出实情,所收的钱财不能够对国家的急用有所补益,反而都流入奸吏手中了。”德宗说:“讲得好!”德宗任命度支员外郎元友直为河南、江、淮南勾勘两税钱帛使。唐德宗贞元四年春正月初一,德宗大赦天下,颁布诏书,命令征收两税,从现在开始,三年确定一次等级次第。二月,元友直运送了淮南地区的二十万钱和丝织品来到长安,李

泌将这些财物全部输送进大盈库(天子的私人仓库)。然而唐德宗仍然多次下旨向地方官府索取财物,并且向各个地方下发诏书且不许让宰相知道。李泌听说了此事,心里懊恼却不敢发表意见。唐德宗贞元四年秋九月,元友直考核检查各道在税制之外加征的财物,并将这些财物都输入户部,这种做法成为定制。每年各地在税制之外加收一百多万缗钱,一百多万斛粮食,百姓负担沉重,痛苦得活不下去。来自各道的许多人都亲自向皇帝诉说这些弊端,德宗醒悟了,下诏书:“今年已经被官府征收的赋税,都输送到京城;还没有入官府的赋税,一律还给民众;明年以后,一律免除税制之外加收的赋税。”于是,东南地区的百姓才又安于自己的本业。

史臣司马光评论:帝王将天下作为自己的家,天下的所有财物都为他所有。让天下的财物丰盛并用来滋养天下的百姓,这一定是君主的乐趣所在;有些君主将天下的财物据为自己的私财,这是俗人才有的短浅志向。古人说:“穷人不必学习节俭。”如果人拥有的钱财多了,追求奢侈生活的欲望也自动生长起来了。李泌想满足唐德宗的欲望,采取办法扩充了德宗个人的财富;财物丰盛起来了,德宗贪婪的欲望也滋生了。他拥有的私财不能够满足自己的欲望,他能够不再去寻求更多的财富吗?这就如同打开了他的大门却禁止他从这道门出来。虽然唐德宗的行为多有不端,但这也是李泌用来辅佐唐德宗的方法并非正道的缘故啊。

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

考点练透3 定准区间,善用比对

——文意概述巧辨析

定重点 讲技法 掌握解题术

●高分技法

【必备知识】

掌握理解文意概述题解题7角度

1.比对关键词语,看是否曲解文意

命题

方式 故意曲解文中某一关键词语的意思,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要设误方式

比对

方法 细心辨析选项中对人物的分析、对文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时,是否漏掉了某个起关键作用的词语,注意是否曲解了人物行为的主动与被动方式等

原文 (2021·全国甲卷)闰月乙亥,以参知政事王钦若判天雄军兼都部署。契丹主隆绪同其母萧氏遣其统军顺国王萧挞览攻威虏、顺安军,三路都部署击败之,斩偏将,获其辎重。又攻北平砦及保州,复为州砦兵所败。是时,故将王继忠为契丹言和好之利,契丹以为然,遣李兴议和。帝曰:“朕岂欲穷兵,惟思息战。如许通和,即当遣使。”冬十月,遣曹利用诣契丹军。十二月庚辰,契丹使韩杞持书与曹利用俱来,请盟。利用言契丹欲得关南地。帝曰:“所言归地事极无名,若必邀求,朕当决战!若欲货财,汉以玉帛赐单于,有故事,宜许之。”契丹犹觊关南,遣其监门卫大将军姚东之持书复议,帝不许而去。利用竟以银十万两、绢二十万匹成约而还。

(节选自《宋史纪事本末·契丹盟好》)

选项 D.在战局有利的情况下,宋朝皇帝为了息战,主动提出议和,并派曹利用到契丹军中谈判,最终与契丹达成盟约

比对分析

/状元支招/

“宋朝皇帝为了息战,主动提出议和”中的“主动”错误。从原文来看,应是契丹主动议和,而非宋朝皇帝。选项曲解了人物行为的主动性与被动性。

【答案】 错误

2.比对添加内容,看是否无中生有(于文无据)

命题方式 在选项中故意添加一些貌似合理的内容,“制造”出错误选项

比对方法 看选项哪点内容是原文中没有的,两相比对,看这点内容在原文中是否有根据

原文 (2021·新高考Ⅱ卷)及渡江,左丞相睿以为军咨祭酒。逖居京口,纠合骁健,言于睿曰:“晋室之乱,非上无道而下怨叛也,由宗室争权,自相鱼肉,遂使戎狄乘隙,毒流中土。今遗民既遭残贼,人思自奋,大王诚能命将出师,使如逖者统之以复中原,郡国豪杰必有望风响应者矣。”睿素无北伐之志,以逖为奋威将军、豫州刺史,给千人廪,布三千匹,不给铠仗,使自召募。秋八月,逖将其部曲百余家渡江,中流,击楫而誓曰:“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!”

(节选自《通鉴纪事本末·祖逖北伐》)

相关成语:闻鸡起舞、中流击楫

?

选项 A.祖逖力请北伐,时任左丞相的司马睿虽无北伐之志,但仍然尽力支持,这坚定了祖逖的斗志,祖逖指江发誓:若不能收复中原,就不再渡江返回江南

比对分析

/状元支招/

选项中“尽力支持”中的“尽力”错误。原文是说司马睿只给了一千人的粮食,三千匹布,连军队都没给,让祖逖自己招募,算不上“尽力支持”。选项系无中生有。

【答案】 错误

3.比对人物,看是否张冠李戴,误解形象

命题方式 在选项中将原文某人做的事、说的话“移花接木”到另一个人物身上,导致对象错位;把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解

比对方法 分清主要人物和次要人物在不同时间、不同地点做的不同事,产生的不同结果,防止张冠李戴、颠倒事实。辨析时应重点抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事”,尤其要看主语、谓语与原文是否一致

原文 (2023·新课标Ⅰ卷)今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。

(节选自《孔丛子·答问》)

选项 C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任

比对分析

/状元支招/

“世人”“常通过引经据典……使自己更加贤能,以争取民众的信任”说法错误。根据材料中的“好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也”可知,在言谈中一定引经据典来自我修饰,援引圣贤的事例来标榜自我贤能,想要获得民众的信任从而传播他的说辞的人是“好事而穿凿者”,而非“世人”,选项张冠李戴。

【答案】 错误

4.比对时间、地点,看是否时间、地点颠倒

命题方式 在选项中把某一时间、地点发生的事转换到另一时间、地点

比对方法 分析时要特别注意选项中的时间词语,人物行为、事件发生的地点,并与原文进行比对,厘清人物在何时何地做了何事,识破时间错误的陷阱,防止地点错误

原文 (2019·课标全国Ⅰ卷)(贾谊)为长沙王太傅三年。后岁余,贾生征见。孝文帝方受釐,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。梁怀王,文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。

(节选自《史记·屈原贾生列传》)

选项 C.贾谊答复询问,重新得到重用。文帝询问鬼神之事,对贾谊的回答很满意,于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊

比对分析

/状元支招/

时间有误,“又表示自己也比不上贾谊”是在“拜贾生为梁怀王太傅”之前。

【答案】 错误

5.比对句间因果关系句,看是否因果失当

命题方式 这类干扰项往往把没有因果关系的事件硬说成有因果关系,或者颠倒了“因”和“果”两者之间的关系,或者多种原因,故意漏说其中一个

比对方法 注意选项中“于是”“因此”“所以”“以致”等表因果的词语,与原文相关句子比对一下,看因果关系是否成立

原文 (2021·全国乙卷)上尝与侍臣论狱。魏征曰:“炀帝时尝有盗发,帝令於士澄捕之,少涉疑似,皆拷讯取服,凡二千余人,帝悉令斩之。大理丞张元济怪其多,试寻其状,内五人尝为盗,余皆平民。竟不敢执奏,尽杀之。”上曰:“此岂唯炀帝无道,其臣亦不尽忠。君臣如此,何得不亡?公等宜戒之。”

(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)

选项 D.魏征说,隋炀帝滥杀无辜,张元济不敢谏诤;唐太宗认为正是因为臣不尽忠,最终导致了隋朝灭亡,因此告诫群臣一定要吸取教训

比对分析

/状元支招/

原文说唐太宗认为隋朝灭亡有“君无道”与“臣不尽忠”两个原因。而选项只说其中一个,属于一果多因,只说一因。

【答案】 错误

6.比对观点,看人物观点是否正确,人物与观点是否对应

命题方式 在选项中把人物的观点表述错误,或表述的观点与人物不对应

比对方法 注意根据原文找准人物的观点,所给观点与所给人物是否对应

原文 (2023·新课标Ⅱ卷)靖曰:“苻坚总百万众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合之所致也。”太宗曰:“然。得失迹,足为万代鉴。”

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

中国唐朝著名军事家李靖,封卫国公,世称李卫公。

?

选项 D.李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴

比对分析

/状元支招/

“唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴”错误。根据原文,苻坚战例是失,吴汉战例是得,唐太宗认为可以作为万代借鉴的是这两个战例的得失。选项忽略观点细节。

【答案】 错误

7.比对行文特色,看文本表现手法、表达效果是否正确

命题方式 在选项中故意弄错、添加或漏掉文本的表现手法、表达效果、结构技巧等行文特色

比对方法 仔细阅读文本,找准表述行文特色相关词语,与原文细致比对

原文 (2024·湖南名校联盟4月联考)倘能转祸为福,送往事居,共立勤王之勋,无废大君之命,凡诸爵赏,同指山河。若其眷恋穷城,徘徊歧路,坐昧先几之兆,必贻后至之诛。请看今日之域中,竟是谁家之天下!

(摘编自《为徐敬业讨武曌檄》)

?

选项 D.檄文这一层申明大义,对王公大臣动之以情、晓之以理,发出号召。从正面痛陈利害得失,以此让百官自惭自励

比对分析

/状元支招/

“从正面痛陈利害得失,以此让百官自惭自励”有误。根据原文,作者借助“若其……”从反面论证了“留恋目前的既得利益”的严重后果,痛陈利害得失。选项漏掉了“反面论证”。

【答案】 错误

【关键能力】

理解文意概述题解题3步骤

第一步:找坐标

寻找选项中的起始坐标词。起始坐标词主要用于定位原文中与选项对应内容的起始位置,该词大多位于各个选项的第一句中,比较典型的有人物、事件、地名、时间等。

第二步:定原文

定位起始坐标词在原文中的位置,方便下一步的查找比对。

第三步:细比对

从定位处开始,根据行文顺序或文章内容,将原文和选项内容一一比对,验证选项表述是否符合原文文意。

●典题试做

(2023·全国甲卷)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

周尧卿,字子余。其先汝阴人。尧卿警悟强记,七岁善赋诗,弱冠以学行知名。天圣二年登进士第,积官至太常博士、通判饶州。卒,年五十三。有文集二十卷,《诗》《春秋》说各三十卷。尧卿十二丧父,忧戚如成人,见母氏则抑情忍哀,不欲伤其意。母异之,谓族人曰“是儿爱我如此,多知孝养我矣。”卒能孝养,志如母之言。其于昆弟,尤笃友爱。执母丧,倚庐三年,席薪枕块,虽疾病不饮酒食肉。或勉之以礼,曰:“《礼》‘老病不止酒肉’,意或不胜丧耳。病且未老,忍及

此耶?”葬之先期,躬自负土。有告之曰:“古之贫无以葬者或然,今子何自苦?”泫然流涕曰:“过是,虽欲竭力,复可得乎?”尧卿为人简重不校,有慢己者,必厚为礼以愧之。居官禄虽薄,赒宗族朋友,罄而后已。所至称治,民有去思。尝知汀州宁化县,提点刑狱杨纮入境,微伺刺史善否,有被刑而耘苗者,纮就询其故。对曰:“贫以利故,为人直其枉,令不可欺,而我欺之,我又何怨?”纮至邑,不复他察,第以所闻荐之。庆历间,范仲淹举经行可为师表,未及用而卒。尧卿之学,不惑传注,问辨思索,以通为期。其学《诗》,以孔子所谓“《诗》三百,一言以蔽之,曰思无邪”,孟子所谓“说《诗》者,以

意逆志,是谓得之”。考经指归,而见毛、郑之得失,曰:“毛之《传》欲简,或寡于义理,非‘一言以蔽之’者也。《笺》欲详,或远于情性,非“以意逆志’者也。是可以无去取乎?”其学《春秋》,曰:“左氏记之详,得经之所以书者。”至三传之异同,均有所不取,曰:“圣人之意,岂二致邪?”欧阳修以文表其墓曰:“若周君者,事生尽孝,居丧尽哀,而以礼者也。君学长于毛、郑《诗》,《左氏春秋》。”

(节选自《隆平集·儒学行义》)

下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.周尧卿从小聪明懂事,十二岁时父亲去世,他虽然年幼,但忧伤悲痛如同成年人。见到母亲则能抑制住自己的情感,强忍哀痛,唯恐让母亲伤心。

B.周尧卿为人简朴持重,不喜计较,对于不如自己的人,他会郑重地以礼相待,让对方产生羞愧之心;虽然俸禄不多,但周济宗族朋友,直到用完为止。

C.周尧卿为学注重独立思考,不迷信古人传注,而以通达文义为目的,他认为解释《诗经》的《传》《笺》各有得失,学习时应当加以分辨。

D.周尧卿学问品行俱佳,得到当世名臣范仲淹和欧阳修嘉许。范仲淹曾举荐他,但未及任用,他就去世了;欧阳修为他的墓碑撰文,对他褒扬有加。

/状元支招/

A项 找坐标 A选项的起始坐标词为:从小聪明

定原文 由起始坐标词可定位至:“尧卿警悟强记,七岁善赋诗”。从此处开始,根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿从小聪明懂事 尧卿警悟强记,七岁善赋诗……见母氏则抑情忍哀,不欲伤其意 正确 概括总结

A项 细比对 十二岁时父亲去世,他虽然年幼,但忧伤悲痛如同成年人 尧卿十二丧父,忧戚如成人 正确 同义替换

见到母亲则能抑制住自己的情感,强忍哀痛,唯恐让母亲伤心 见母氏则抑情忍哀,不欲伤其意 正确 同义替换

B项 找坐标 B选项的起始坐标词为:简朴持重、不喜计较

定原文 由起始坐标词可定位至:“尧卿为人简重不校”。从此处开始,根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿为人简朴持重,不喜计较,对于不如自己的人,他会郑重地以礼相待,让对方产生羞愧之心 尧卿为人简重不校,有慢己者,必厚为礼以愧之 错误 无中生有

虽然俸禄不多,但周济宗族朋友,直到用完为止 居宫禄虽薄,赒宗族朋友,罄而后已 正确 同义替换

B项 错项分析 原文中说的是周尧卿简朴持重,不喜计较,对于怠慢自己的人,他必定会郑重地以礼相待,使对方产生羞愧之心,而非选项中说的“对于不如自己的人,他会郑重地以礼相待”。此处属于无中生有型错误

C项 找坐标 C选项的起始坐标词为:传注

定原文 由起始坐标词可定位至:“尧卿之学,不惑传注”。从此处开始根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿为学注重独立思考,不迷信古人传注,而以通达文义为目的 尧卿之学,不惑传注,问辨思索,以通为期 正确 同义替换

他认为解释《诗经》的《传》《笺》各有得失,学习时应当加以分辨 考经指归,而见毛、郑之得失,曰:“毛之《传》欲简……是可以无去取乎?” 正确 概括总结

D项 找坐标 D选项的起始坐标词为:范仲淹

定原文 由起始坐标词可定位至:“范仲淹举经行可为师表”。从此处开始,根据行文顺序比对选项与原文信息

细比对 周尧卿学问品行俱佳,得到当世名臣范仲淹和欧阳修嘉许 范仲淹举经行可为师表,未及用而卒……欧阳修以文表其墓曰:“若周君者,事生尽孝,居丧尽哀,而以礼者也。君学长于毛、郑《诗》,《左氏春秋》。” 正确 概括总结

D项 细比对 范仲淹曾举荐他,但未及任用,他就去世了 范仲淹举经行可为师表,未及用而卒 正确 同义替换

欧阳修为他的墓碑撰文,对他褒扬有加 欧阳修以文表其墓曰:“若周君者,事生尽孝,居丧尽哀,而以礼者也。君学长于毛、郑《诗》,《左氏春秋》。” 正确 概括总结

【答案】 B

【参考译文】

周尧卿,字子余。他的祖先是汝阴人。尧卿聪明机警,博闻强记,七岁时就擅长作诗,二十岁时以学识和品行而闻名。天圣二年考中进士,历任太常博士和饶州通判。去世时年五十三岁。他的文集有二十卷,《诗》和《春秋》的注解各有三十卷。尧卿在十二岁时失去了父亲,悲伤哀痛得就像成年人,见到母亲就抑制情感,忍耐哀痛,不想让母亲伤心。母亲对此感到诧异,对族人说:“我的儿子这样的关心我,非常懂得孝顺赡养我。”尧卿后来果然赡养孝顺母亲,他的志向如同母亲所说的那样。他对待兄弟,尤其厚道友爱。母亲去世后,他结草庐守

孝三年,睡在柴草上,枕在土块上,即使生病也不饮酒吃肉。有人劝他按照礼仪规矩适度保重,他说:“《礼记》上说‘老年多病可以不停止吃酒肉’,也许是因为忍受不了丧亲之痛罢了。我虽然病了但还没有年老,能忍心像这样做吗?”安葬母亲时,他亲自背土填埋。有人告诉他说:“古代贫穷无法安葬逝者的人或许会这样做,现在你何必辛苦自己呢?”他泪流满面地回答说:“过了今天,即使以后我想要像现在这样竭尽全力,还能有机会吗?”尧卿为人正直严谨,不喜计较,对于那些轻慢他的人,他必定会以丰厚的礼仪来使其惭愧。尽管担任官职的薪俸不高,但他会倾尽所有来救助亲族和朋友,直到用完为止。无论到哪里

为官,他都以治理得当而受到民众的思念。他曾在汀州宁化县任知县,提点刑狱杨纭刚进入境内,暗中观察刺史行为的优劣,他看到身戴刑具却仍在田间劳作的农民,杨纭就靠近并询问原因。那个人回答说:“我因为贫穷而追求利益,(知县)为人正直不折,法令不可违反,而我却违反了,我又有什么理由怨恨呢?”杨纭到达县里后,不再另行访查,只是将听到的情况上报来推荐他。庆历年间,范仲淹举荐尧卿为可作为学习榜样的老师,可惜周尧卿还没有得到起用就去世了。尧卿治学,不拘泥于经传注释,他不断地提问、辨析和思索,以通达文义为目的。他在学习《诗经》时,遵循孔子所说的“《诗》有三百篇,用一句话概括,

就是纯真无邪”,以及孟子所说的“解说《诗》的人,要通过自己读作品的感受去推测诗人的本意,才叫作有所得”。他钻研经传的主旨,同时也看到了毛氏和郑氏注释的得失之处,他说:“毛氏注想要简洁,有时缺乏义理,不符合‘用一句话概括’的经义。郑氏注则想要详尽,有时偏离了情性,不算是‘推测诗人的本意’。我们还能不经过筛选地获取知识吗?”在学习《春秋》时,他说:“《左氏春秋》的记述详尽,符合经典的编写方式。”对于三传的异同,他都有所取舍,说:“圣人的意图,怎么可能是不一样的呢?”欧阳修为他的墓碑撰文说:“像周君这样的人,对待双亲恪尽孝道,处于丧期极尽哀礼,而且以礼行事。他的学识高于毛、郑《诗》注和《左氏春秋》。”

找短板 强突破 全面促提升

短板 不明文意,比对依据找不准,似是而非

对文意的理解,是解答文意概述题的基础。命题者常故意曲解文中某一词语的意义,在意思的表述上制造干扰项。这就要求学生在读文时,准确理解、细致把握事件的前因后果、人物的生平经历、作者的褒贬评价,力求做到对文本内容理解不出现失误和偏差。

针对突破

1.浏览选项,快速定位

快速定位主要根据选项中的人物、时间、地点、官职及主要行为词语,快速找到原文中的相关文字。

2.反复推敲,仔细比对

把选项与相应原文逐字、逐词、逐句比对,弄清楚命题者设误的点在哪里。常见的设误点有“曲解文意”“人物设误”“时间设误”“地点设误”“事件设误”等。

●对点强化

(2023·广东韶关综合测试)阅读下面的文言文,完成1~3题。(9分)

德宗建中元年春正月,始用杨炎议,命黜陟使与刺史约百姓丁产,定等级,作两税法。比来新旧征科色目,一切罢之;二税外辄率一钱者,以枉法论。唐初,赋敛之法曰租庸调,有田则有租,有身则有庸,有户则有调。玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,无复常准。赋敛之司各随意征科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官、为僧以免课役;而贫者丁多,无所伏匿。民旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建

议作两税法,先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主、客,以见居为簿;人无丁、中,以贫富为差。居人之税,秋、夏两征之。其租、庸、调、杂徭悉省。贞元三年,时关东防秋兵大集,国用不充。李泌奏:“自变两税法以来,藩镇、州、县多违法聚敛。继以朱泚之乱,争榷率、征罚以为军资,点募自防。泚既平,自惧违法,匿不敢言。请遣使以诏旨赦其罪,但令革正,自非于法应留使、留州之外,悉输京师。其官典逋负,可征者征之,难征者释之,以示宽大。敢有隐没者,重设告赏之科而罪之。”上喜曰:“卿策甚长,然立法太宽,恐所得无几。”对曰:“兹事臣固熟思之,宽则获多而速,急

则获少而迟。盖以宽则人喜于免罪而乐输,急则竞为蔽匿,非推鞠不能得其实,财不足济今日之急,而皆入于奸吏矣。”上曰:“善。”以度支员外郎元友直为河南、江、淮南勾勘两税钱帛使。四年春正月庚戌朔,赦天下,诏两税等第,自今三年一定。二月,元友直运淮南钱帛二十万至长安,李泌悉输之大盈库。然上犹数有宣索,仍敕诸道勿令宰相知。泌闻之,惆怅而不敢言。秋九月,元友直勾检诸道税外物,悉输户部,遂为定制。岁于税外输百余万缗、斛,民不堪命。诸道多自诉于上,上意寤,诏:“今年已入在官者,输京师;未入者,悉以与民;明年以后,悉免之。”于是东南之民复安其业。

臣光曰:王者以天下为家,天下之利皆其有也。阜天下之财以养天下之民,己必豫焉;或乃更为私藏,此匹夫之鄙志也。古人有言:“贫不学俭。”夫多财者,奢欲之所自来也。李泌欲弭德宗之欲而丰其私财,财丰则欲滋矣。财不称欲,能无求乎?是犹启其门而禁其出也。虽德宗之多僻,亦泌所以相之者非其道故也。

(节选自《通鉴纪事本末·两税之弊》,有删改)

1.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.唐朝初期实行租庸调赋役制,征收赋税的部门各自随意增加课税,设立各类税收名目;贫困家庭难以承受苛捐杂税,纷纷逃徙。

B.在国家供养防秋兵经费不足时,李泌建议采取宽大之策,让地方官员在保留合法的数目后,将其余非法聚集的钱财全部上交。

C.李泌将从淮南地区所得钱帛全部送入大盈库,但唐德宗仍屡次向地方索取财物,且不让宰相知道;李泌听说此事后心里很懊恼。

D.文末《资治通鉴》的作者司马光评论,君主不应该将天下的财物据为私有,批评了唐德宗贪财无度且大肆聚敛的短视行为。

【答案】 A

【解析】 A项,“唐朝初期”错误。由“玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,无复常准。赋敛之司各随意征科,自立色目,新故相仍,不知纪极”可知,课税繁重、百姓逃徙并非在“唐朝初期”。

2.(改编)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.李泌认为,官员违法敛财的原因在于实施两税法和朱泚之乱,解决办法是赦免其罪并令其将财物全部上交给朝廷。

B.皇上认为,李泌解决国家经费短缺的策略具有长远的眼光,虽然有些顾虑,但还是给予肯定并且采纳、实施。

C.李泌将各地上缴的税收全部上交到皇家私人库房,使国家财产成为皇家的私产,助长了皇上的贪欲。

D.皇上每年在税制外加收财物,使百姓不堪重负,在各地官员进言后皇上醒悟悔改,使百姓安于本业。

【答案】 A

【解析】 A项,“全部上交给朝廷”错误。原文是“自非于法应留使、留州之外,悉输京师”,即除了按照规定应当留给诸使、留给州府的钱粮以外,其余的上交给朝廷。

3.(原创)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.德宗建中元年春正月,唐朝开始实行两税法,规定每年按各州县所需费用和应上供的数目向百姓征税,根据贫富差异来制定税额,取消了此前的租庸调和其他杂税。

B.两税法实行后,因为税收制度简化且公平,百姓的税收负担减轻,逃亡现象减少,社会经济得到一定程度的恢复和发展。

C.李泌建议通过赦免违法聚敛之罪,规范税收征收,将多余的税收上缴京师,以此充实国库,解决国家财政困难的问题。

D.作者司马光对李泌的做法提出了批评,认为他以增加德宗私财为目的,实际上会导致德宗欲望的增长,并不能真正解决国家财政问题。

【答案】 B

【解析】 B项,原文中虽然提到了两税法的实行简化了税收制度,但并没有明确说“社会经济得到一定程度的恢复和发展”。原文主要关注的是税收制度的改革和其后出现的问题,如李泌的奏议和德宗的反应,以及元友直作为两税钱帛使的职责等。因此,B项中的“社会经济得到一定程度的恢复和发展”是原文中没有明确提及的,属于过度解读。

【参考译文】

唐德宗建中元年春正月,皇帝开始采纳杨炎的建议,命令黜陟使与刺史估量百姓家里的人口和财产,以此将百姓划分等级,实行两税法。原来征收的所有新旧名目的赋税,全都废除;在两税之外随意收取一点钱财的,都按照违犯法令论罪。唐朝初期,征收赋税的办法称作租庸调,有田土便要交租,有人丁便要服庸,有户口便要纳调。玄宗当政末期,户籍逐渐遭到破坏,大多已经与实际不符。到了至德年间,战事四起,到处征收赋敛,再也没有一定的标准。征收部门各自随意增加课税,巧立名目,新老名目相互重复,毫无限度。富足人家人丁多,都做

官、当僧人得以免除赋税徭役;而贫困人家人丁多,没有躲藏的办法。百姓每十天输赋或每个月送税,经受不了如此困窘,大都逃亡流徙成为浮户,那些留下来的本地百姓,不足百分之四五。至此,杨炎建议实行两税法,首先计算州县每年所需费用和上交朝廷的数额,并以此数额向百姓征税,通过对支出的估量来制定收税的数额。无论主户、客户,都按现在的居地制定簿册;无论丁男、中男,都按贫富状况划分等级。定居百姓的赋税,在秋天和夏天两次征收。那些租、庸、调以及杂徭等全都省去。唐德宗贞元三年,当时关东地区的防秋兵大量集结,国家的用度不够充足。李泌上奏说:“自从改行两税法以来,藩镇、州、县往往

违背法令,聚敛钱财。接着发生了朱泚作乱,地方官争相收取商品专卖税、征收各种名目的罚款以作为军费,招募兵丁用来自我防御。朱泚之乱被平定后,地方官因违犯法令而感到畏惧,故隐瞒实情而不敢讲出来。请陛下派遣使者颁布诏旨,赦免他们的罪过,只让他们改正以往的做法,除了按照规定应当留给诸使、留给州府的钱粮以外,其余的一律全都输送到京城。各地方官要处理好拖欠的赋税,对能够征缴的要征缴上来,对难以征缴的可以免除征缴,以显示宽大。对于胆敢隐瞒实情的人,要重新颁布奖赏告发者的法令,以便惩处他们。”德宗高兴地说:“你的计策很好,但是采用的办法过于宽大,恐怕朝廷能够得到的赋税

就没有多少了。”李泌回答说:“这件事情我本来就仔细考虑过,实行宽大的办法,能够得到的数量多而时间短;实行严厉的办法,能够得到的数量少而时间长。这大概是实行宽大的办法,人们就会为免除惩处而乐于交纳赋税;实行严厉的办法,人们就会争相隐藏财物,不经过审讯便不能够查出实情,所收的钱财不能够对国家的急用有所补益,反而都流入奸吏手中了。”德宗说:“讲得好!”德宗任命度支员外郎元友直为河南、江、淮南勾勘两税钱帛使。唐德宗贞元四年春正月初一,德宗大赦天下,颁布诏书,命令征收两税,从现在开始,三年确定一次等级次第。二月,元友直运送了淮南地区的二十万钱和丝织品来到长安,李

泌将这些财物全部输送进大盈库(天子的私人仓库)。然而唐德宗仍然多次下旨向地方官府索取财物,并且向各个地方下发诏书且不许让宰相知道。李泌听说了此事,心里懊恼却不敢发表意见。唐德宗贞元四年秋九月,元友直考核检查各道在税制之外加征的财物,并将这些财物都输入户部,这种做法成为定制。每年各地在税制之外加收一百多万缗钱,一百多万斛粮食,百姓负担沉重,痛苦得活不下去。来自各道的许多人都亲自向皇帝诉说这些弊端,德宗醒悟了,下诏书:“今年已经被官府征收的赋税,都输送到京城;还没有入官府的赋税,一律还给民众;明年以后,一律免除税制之外加收的赋税。”于是,东南地区的百姓才又安于自己的本业。

史臣司马光评论:帝王将天下作为自己的家,天下的所有财物都为他所有。让天下的财物丰盛并用来滋养天下的百姓,这一定是君主的乐趣所在;有些君主将天下的财物据为自己的私财,这是俗人才有的短浅志向。古人说:“穷人不必学习节俭。”如果人拥有的钱财多了,追求奢侈生活的欲望也自动生长起来了。李泌想满足唐德宗的欲望,采取办法扩充了德宗个人的财富;财物丰盛起来了,德宗贪婪的欲望也滋生了。他拥有的私财不能够满足自己的欲望,他能够不再去寻求更多的财富吗?这就如同打开了他的大门却禁止他从这道门出来。虽然唐德宗的行为多有不端,但这也是李泌用来辅佐唐德宗的方法并非正道的缘故啊。