高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透5文言简答要全面 课件(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透5文言简答要全面 课件(共65张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 950.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:32:31 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

考点练透5 精筛细选,按点概括

——文言简答要全面

定重点 讲技法 掌握解题术

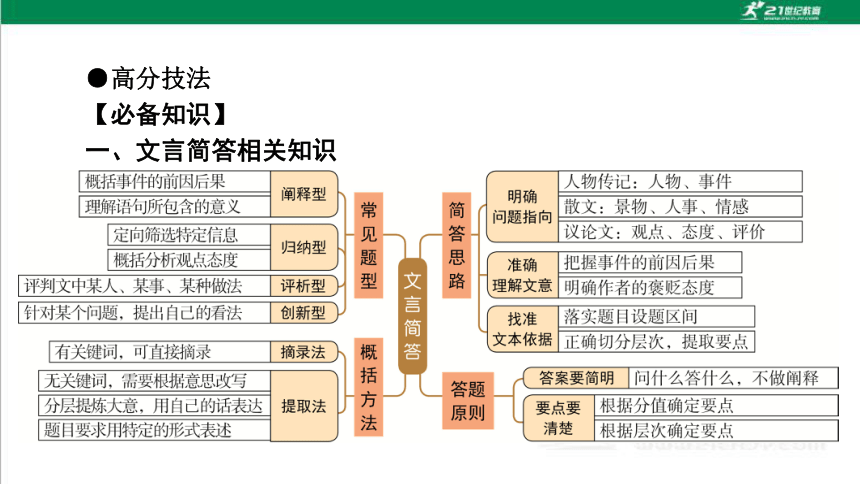

●高分技法

【必备知识】

一、文言简答相关知识

二、六种常见命题角度及解题思路

(一)概括人物事迹和性格品质

主要是围绕人物人生经历或成就,要求概括其业绩成就、思想性格品质、心理特点等。

答题思路

1.注意人物的身份以及作者的写作目的。如描写对象是军事将领,应根据其个性化的军旅事迹,分析其作为一个军事将领的品质;如描写对象是政府官员,应从其政绩(为政)和人品(为人)方面概括。

2.了解通常情况下古代人物的品质追求。如求学成才、求财治家、求吏治民、求智研理,还要有—定的文化积累,多了解古代士大夫的功名心、利禄心,以及雅致意趣等。

3.筛选原文信息并自己加工整合信息。人物品质特点可以从文中直接提取,多数情况下要用自己的语言准确概括。

(二)分析概括事理和事件的原因

就文言文中某一行为或结果要求考生结合文本追溯原因,命题角度灵活多样。

1.概括主要人物做某事成功的原因。

2.概括人们怀念主要人物的原因。

3.概括某种道理形成的理由。

4.概括作者写作的理由。

答题思路

1.精准审题,明确答题角度。产生某种结果的原因肯定是多方面的,有主观原因又有客观原因,有主要原因又有次要原因,有外在原因又有内在原因。答题的关键点自然在于自身原因,兼及客观原因、外部原因。另外,如果涉及文章自身,自然要关涉文章的思路、结构及手法等方面的理由。

2.理清层次,搜寻关键信息。在文中寻找理由文字时,对于要点较集中的说理文字(尤其是长句子),特别要分清层次,提取关键词语转换为答案。

3.分清因果,理顺逻辑关系。在形成初步答案后可以用因果法验证,一是可以检查理由与结果之间是否合理;二是看看答案表述是否与结果保持一致,必要时可以调整答案表述形式。

(三)概括情节内容或结构思路

1.情节是作品展示人物性格、表现人物相互关系的一系列生活事件的发展过程。命题考查概括人物主要活动轨迹和事迹。

2.理清结构,要求考生对文言文的某一段落或整篇的层次进行梳理,多见于一些议论性文言文,或传记中的议论性语句。

答题思路

1.标注文本表时间、地点的标志词,明确传主所做事情。要能在理解文意的基础上准确理清相关人物在不同时段(或任职的不同时期)依次做了哪些事情,要按照题干的指向概括相关情节。

2.明确人物关系和官职变动情况,梳理全文行文脉络。用不同符号勾画标注不同人物姓名和官职变动等词语,明确人物之间的相互关系,是上下级、同事,还是亲属。官职和地点的变化,交代了人物的活动轨迹和主要事迹,便于理清全文脉络。

3.分析概括事件发生的原因、过程和结果,明确逻辑关系。明确事件的前后逻辑关系,便于推断事件发生的前后顺序和发展趋势,便于从整体上把握全文的情节和结构特点。

(四)概括情感态度(观点)或写作目的

1.情感态度是对所述事件或所说道理进行综合的判断和推理,它是文言文整体阅读中的重点、难点。

2.写作目的是文章写作的出发点,即作者通过写作活动以实现文章的社会价值。此题型多见于带有议论色彩的阐释类文言文本。

答题思路

1.寻找表达情感态度的标志词语。文言文中作者情感态度的表述常常借助文言虚词来表达,如“耳、耶、焉、岂、其、哉、为”等语气词,或批判或赞赏或质疑,考生要结合具体的语境用心揣摩。

2.抓住首尾段落,探求写作目的。文章的写作目的首先要从作品的位置上来分析推断,一般在文首或文末。既要结合时代背景还要弄清事情的来龙去脉,更要注意知人论世,与作者的人生经历和内心情怀密切相关。

(五)概括事物或事件的特点和性质

1.题目就文本的某一方面内容设置,游离于文本的主要内容之外。

2.这类题的答案散落在文章中,没有明显的标志,且缺乏一定的思考分析角度。

答题思路

1.仔细阅读,准确筛选,做好勾画标记。把一切有可能的文字都勾画、筛选出来,再细细阅读,认真甄别,去掉无关信息,保留核心信息。

2.精准审题,判断角度,明确答题方向。要注意判断题干所暗示的答题角度和表述答案应采用的表述方式。

(六)分析比较异同

比较异同题不仅仅集中在对于文本的理解和把握上,更侧重于考查考生的文学素养和综合能力,在试题命制的过程中,也不同程度地体现了开拓性、探究性、创新性的要求。

答题思路

1.要明确题目的指向性,即比较的内容。

2.带着问题进行快速阅读文本,注意勾画与题目相关的词句。

3.最后筛选提取要点,分点分条组织答案。

【关键能力】

文言简答解题3步骤

●典题试做

(2024·江苏省南通市模拟预测)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。有人于此,其待我以横逆,则君子必自反也:我必不仁也,必无礼也,此物奚宜至哉?其自反而仁矣,自反而有礼矣,其横逆由是也,君子必自反也:我必不忠。自反而忠矣,其横逆由是也,君子曰:‘此亦

妄人也已矣。如此,则与禽兽奚择哉?于禽兽又何难焉?’是故君子有终身之忧,无一朝之患也。乃若所忧则有之:舜,人也;我,亦人也。舜为法于天下,可传于后世,我由未免为乡人也,是则可忧也。忧之如何?如舜而已矣,若夫君子所患则亡矣。非仁无为也,非礼无行也。如有一朝之患,则君子不患矣。”

(节选自《孟子·离娄下》)

材料二:

贞观初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲、上治而下乱者。朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸。若耽嗜滋味、玩悦、声色,所欲既多,所损亦大,既妨政事,又扰生民。且复出一非理之言,万姓为之解体,怨讟①既作,离叛亦兴。朕每思此,不敢纵逸。”谏议大夫魏征对曰:“古者圣哲之主,皆亦近取诸身,故能远体诸物。昔楚聘詹何②,问其治国之要,詹何对以修身之术。楚王又问治国何如,詹何曰:‘未闻身治而国乱者。’陛下所明,实同古义。”

(节选自吴兢《贞观政要·君道第一》)

【注】 ①讟(dú):怨恨,诽谤。②詹何:战国时期楚国思想家。

两则材料都强调了“自反”的重要,但孟子和唐太宗论述的侧重点有所不同,请简要概括。(3分)

/状元支招/

第一步:审设问,明方向

对象:“孟子、唐太宗”;限定词:“两则材料”;中心词:“都强调了‘自反’的重要”;问题:“论述的侧重点有所不同”;要求:“简要概括”。

第二步:读文本,定范围

由“有人于此,其待我以横逆,则君子必自反也:我必不仁也,必无礼也,此物奚宜至哉?其自反而仁矣,自反而有礼矣,其横逆由是也,君子必自反也:我必不忠”等内容,可知:孟子侧重于强调个人的道德修养,认为君子应该反躬自省,不断提高自己的道德水平。

由“为君之道,必须先存百姓”“朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸”“朕每思此,不敢纵逸”等内容,可知:唐太宗则侧重于强调君主的治国之道,认为君主应该先存百姓,正身修己,才能治理好国家。

第三步:用技巧,组答案

此题是回答中心词“都强调了‘自反’的重要”,“但孟子和唐太宗论述的侧重点有所不同”,很明显是从孟子和唐太宗的角度分别回答。答案要分条表述。

【答案】 ①孟子侧重于强调个人的道德修养,认为君子应该反躬自省,不断提高自己的道德水平。②唐太宗则侧重于强调君主的治国之道,认为君主应该先存百姓,正身修己,才能治理好国家。(答出一点给1分,答出两点给3分)

【参考译文】

材料一:

孟子说:“君子与一般人不同的地方在于,他内心所怀的念头不同。君子内心所怀的念头是仁,是礼。仁爱的人爱别人,礼让的人尊敬别人。爱别人的人,别人也经常爱他;尊敬别人的人,别人也经常尊敬他。如果有人在这里,他对我蛮横无礼,那君子必定反躬自问:我一定不仁,一定无礼吧,不然的话,他怎么会对我这样呢?如果反躬自问是仁的,是有礼的,而那人仍然蛮横无礼,君子必定再次反躬自问:我一定不忠吧?如果反躬自问是忠的,而那人仍然蛮横无礼,君子就会说:

‘这人不过是个狂人罢了。这样的人和禽兽有什么区别呢?而对禽兽又有什么可责难的呢?’所以君子有终身的忧虑,但没有一朝一夕的祸患。比如说这样的忧虑是有的:舜是人,我也是人。舜是天下的楷模,名声传于后世,可我却不过是一个普通人而已,这个才是值得忧虑的事。忧虑又怎么办呢?像舜那样做罢了,至于君子别的什么忧患就没有了。不是仁爱的事不干,不合于礼的事不做。即使有一朝一夕的祸患来到,君子也不会感到忧虑了。”

材料二:

贞观初年,唐太宗对侍从的大臣们说:“做君主的法则,必须首先存活百姓。如果损害百姓来奉养自身,那就好比是割大腿上的肉来填饱肚子,肚子填饱了,人也就死了。如果要想安定天下,必须先端正自身,绝不会有身子端正了而影子弯曲,上头治理好了而下边发生动乱的事。我常想能伤身子的并不是身外的东西,而都是由于自身追求耳目口鼻之好才酿成灾祸。如一味讲究吃喝,沉溺于音乐女色,欲望越多,损害也就越大,既妨碍政事,又扰害百姓。如果再说出一些不合事理的话来,就更会弄得人心涣散,怨言四起,众叛亲离。每当我想到这些,就

不敢放纵取乐贪图安逸。”谏议大夫魏征回答说:“古代圣明的君主,也都是先就近从自身入手,才能远而推及一切事物。过去楚庄王聘用詹何,问他治理好国家的要领,詹何却用加强自身修养的方法来回答。楚庄王又问怎样治理国家,詹何说:‘没有听说过自身修养好而国家却混乱的。’陛下所明白的,实在符合古人的道理。”

找短板 强突破 全面促提升

短板 评价观点态度无角度

针对突破

1.准确把握原文章思路,尤其是题干涉及的关键文字,弄清楚事件的始末、人物的言行等。

2.基于文本作中肯的分析、评价,分析、评价不要脱离原文,发表看法要实事求是,不要武断。

3.就答案构成来讲,它包括两部分:一部分是看法、观点,要求鲜明、准确、简洁;另一部分是阐明理由,要求结合文字,理由充分。

●对点强化

1.(2024·湖北省部分学校5月壮行考,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

夫天下未尝无贤者,盖有臣而无君者矣。威公①在焉,而曰天下不复有管仲者,吾不信也。仲之书,有记其将死论鲍叔、宾胥无之为人,且各疏其短,是其心以为数子者皆不足以托国,而又逆知其将死,则其书诞谩不足信也。萧何且死,举曹参以自代。大臣之用心,固宜如此也。夫国以一人兴,以一人亡。贤者不悲其身之死,而忧其国之衰,故必复有贤者而后可以死。彼管仲者,何以死哉?

(选自苏洵《管仲论》,有删改)

【注】 ①威公:齐桓公。

【概括原因】材料中,苏洵为什么会发出“彼管仲者,何以死哉”的质问?请简要说明。(3分)

【答案】 ①贤者应替国家的兴衰考虑,安排好自己身后的事;(1分)②管仲没有用心为齐国推荐在自己去世后可以接替自己的贤才。(2分)

【解析】 材料总结管仲临终不能荐贤自代的教训。苏洵认为,天下不是没有贤臣,而是有贤臣却不被国君任用。接着批评管仲以为国中无贤。再引汉丞相萧何临殁进贤为切证,说明大臣能否荐贤,全在其“用心”。

【参考译文】

天下并非没有贤能的人,实际上是有贤臣而没有明君。齐桓公在世时,说天下再没有管仲这样的人才了,我不相信。管仲的书《管子》里,有记载他将死的时候,谈论到了鲍叔牙、宾胥无的为人,并且还列出他们各自的缺点,这(是因为)他的心中认为这几个人都不能托付国家重任,而且他又预知自己快要死了,可见这部书实在是荒诞虚妄不值得相信。汉代萧何临死前,推荐了曹参代替自己。大臣的用心,本来就应该如此啊。国家因一个人而兴盛,因一个人而灭亡。贤能的人不为自己的死而感到悲伤,却忧虑国家的衰败,因此一定要推选出贤明的人,然后才可以安心死去。那管仲,怎么可以(没有荐贤自代)就撒手人寰了呢?

2.(2024·湖北省武汉市武昌区5月质量检测)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

王天下者,其资有三:有以德得之,有以力并之,有以智取之。得之以德者,三代是也;并之以力者,秦人是也;取之以智者,刘汉是也。盖以力则不若智之胜,以智则不若德之全。

德非羽之所得言者矣,其于智、力之资又皆两亡焉。而后世之议乃曰:项羽其亦不幸遇敌于汉而遂失之。嗟夫!虽微汉高帝,而羽之于天下固将失之也。汉王之于智盖疏矣,以其能得真智之所在,此所以王;项羽之于力尝强矣,以其不知真力之所在,此所以亡。

观其所赖以为资,盖有类乎力者矣。虽然,彼之所谓力者,内恃其身之勇,叱咤震怒足以威匹夫;外恃其众之劲,搏捽决战足以吞敌人而已。至于阻河山,据形便,俯首东瞰,临制天下,保王业之固,遗后世之强,所谓真力者,彼固莫或之知也。是以轻指关中天险之势,燔烧屠戮以逞其暴,卒举而遗之二三降虏,反怀区区之故楚而甚荣。其归乃曰:“富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁能知者?”此特浅丈夫之量,安足为志天下者道哉!后之数羽之罪者,皆曰:夺汉王之关中,负信义于天下,此所以亡。嗟夫!使项氏无意于王,而徒夺汉王之关中,则谓其得罪于区区之信义可也。如其有意于王而夺之,是得计也。惟其知夺而不知其有,此所以亡耳。

(节选自《何博士备论·楚汉论》)

材料二:

太史公曰:然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为霸王,位虽不终,近古以来,未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智,而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年,卒亡其国,身死东城,尚不觉寤,而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!

(节选自《史记·项羽本纪》)

【分析人物性格品质】阅读两则材料中关于项羽的描述,从“德” “智”“力”三个层面在原文中找出项羽缺失或不足的相关依据,填写在下面表格中。(3分)

评价维度 原文依据(《何博士备论·楚汉论》) 原文依据(《史记·项羽本纪》)

德的层面 ①__________________________ ______ ②______________________

智的层面 “其于智、力之资又皆两亡焉” “汉王之于智盖疏矣” “自矜功伐,奋其私智,而不师古”

力的层面 “项羽之于力尝强矣,以其不知真力之所在,此所以亡” ③______________________

【答案】 ①“德非羽之所得言者矣” ②“及羽背关怀楚,放逐义帝而自立” ③“欲以力征经营天下,五年,卒亡其国”

【参考译文】

材料一:

称王天下的人,他们所依赖的有三种:有以道德得到天下的,有以力量吞并天下的,有以智谋获取天下的。依靠道德得到天下的,夏、商、周三代就是这样;依靠力量吞并天下的,秦朝就是这样;依靠智谋获取天下的,刘汉就是这样。看来,以力取的不如以智取的好,以智取的比不上以德取的完美。

道德方面,项羽是谈不上的;而智谋和力量(他)两方面都没有。然而后人的议论竟说:项羽的不幸是(因为)遇到了汉王这个敌人,才丢掉

了天下。唉!即使没有汉高祖,项羽也必然要失掉天下的。汉王的智谋也是不够的,因为他了解(“得”译为了解、晓悟)真正的智谋所在的地方,这就是(他)称王天下的原因;项羽的力量曾经强大过,因为他不懂得真正力量所在的地方,这便是(他)败亡的原因。

观察他所依赖的资本,确实好象有力量强大的方面。然而他所谓的力量,(不过是)内靠自身的勇敢,叱咤风云以威慑懦夫;外靠部众的强劲,拼博足以吞掉敌人罢了。至于倚仗有利地形,占据有利战略位置,俯首东视,治理天下,保住王业的稳固,留给后世强威,即所说的真正的力量,他本来就或许弄不懂。因此(他)轻率地(把锋芒)指向关中天险,

烧杀屠戮(抢掠)以逞其凶暴,最后还(把关中)留给了三个秦国的降将,反倒把怀念小小的故土楚地看做是最大的光荣。他回到故乡后竟说道:“富贵荣华了,如果不回故乡,就象穿着华贵的衣裳在晚上走路一样,谁能知道呢?”这只不过是见识短的度量,怎么值得有志于天下的人去称道呢!后来列举项羽过错的人都说:“(他)夺取了汉王的关中,背信弃义于天下,这就是他灭亡的原因。”唉!假如项羽没有意思称帝,而只是夺取汉王的关中,那么可以说他的过错只是背弃了小小的信义;如果他有意夺取关中称帝,那正是实现了自己的计划。只是,他只知道夺取关中却不懂得保全它,这才是他灭亡的原因啊。

材料二:

太史公说:项羽虽然没有一丁点封地作根基,却趁着当时的形势从民间起兵,仅三年的时间,就率领五国义军把秦灭亡了,分割天下的土地,封王立侯,政令都由项羽颁布,自号为“霸王”。他权倾一时的霸王地位虽然没有持续多久,但在近古以来是不曾有过的。等到项羽放弃关中回到楚地建都,放逐义帝而自立为王,这时却来怨恨各处王侯背叛他,这就难了。夸耀自己的功勋,专逞个人的才智,而不肯效法古代帝王,认为霸王的事业,要用武力征讨取得天下,五年的时间就亡了国,自身死在东城,还不醒悟,不在自己身上找原因,真是太错误了!竟然说“这是上天要灭亡我,不是我用兵的过错”,难道不是很荒谬吗!

3.(2024·浙江省杭州市二模)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

圣人之辞,可为也;使人信之,所不可为也。是以君子强学而力行。

〔疏〕“圣人之辞,可为也”者,谓可依放而得之;“使人信之,所不可为也”者,有其辞而无其德,人不信也。“君子强学而力行”者,《儒行》云:“夙夜强学以待问,力行以待取。”言圣人之所以能使人信者,不惟其辞,而惟其学与行。故求为圣人者,亦不惟务为圣人之辞,而当务为圣人之学与行也。《缁衣》云:“君子寡言而行,以成其信。”《中论·贵验》云:“孔子曰:‘欲人之信己也,则微言而笃行之。’”皆其义。

(《法言义疏·修身》)

材料二:

客问于某曰:“张荆州之行,子将何以告之?”某应之曰:“吾将告之以讲学。”客笑曰:“若是哉,吾子之迂也!荆州早岁发策大廷,天子亲擢为第一,盛名满天下,吾子顾以讲学告之,不亦迂乎!”

某曰:“子以吾所谓讲学者果何也耶?盖天下之患,莫大于自足,自足则画矣。信如子言,荆州若挟是数者以居,则仆尚何道?惟荆州方且退然若诸生,曾无一毫见于颜面,此仆之所以叹息慕向,而讲学之说是以敢发也。

“盖天下之物众矣,纷沦轇轕,日更于前,可喜可怒,可慕可愕,所以荡耳目而动心志者,何可以数计?而吾以藐然之身当之,知诱于外,一失其所止,则迁于物。夫人者,统役万物者也,而顾乃为物役,可乎哉?是以贵于讲学也。天下之事变亦不一矣。几微之形,节奏之会,毫发呼吸之间,得失利害,有霄壤之势。吾朝夕与之接,一有所滞塞,则昧几而失节。其发也不审,则其应也必盭①。一事之隳,万事之所由隳也,岂不可惧乎?是以贵夫讲学也。夫惟讲学而明理,则执天下之物不固,而应天下之变不胶。吾于天下之物无所恶,而物无以累我,皆为吾役者也。

“然所谓讲学者,宁有它求哉?致其知而已。知者吾所固有也,本之六经以发其蕴,泛观千载以极其变,即事即物,身亲格之,超然会夫大宗,则德进业广,有其地矣。”

(《南轩先生文集·送张荆州序》)

【注】 ①盭:同“戾”,乖戾,罪过。

【分析比较异同】两则材料均涉及“学”的目的,而侧重点有所不同,请简要分析。(3分)

【答案】 材料一侧重于君子的示范引领作用,“学”和“行”的目的是“使人信”;材料二侧重于自身修养,通过“学”使自己“不为物役”,而且能够“德进业广”。(答出一点给1分,答出两点给3分)

【解析】 由“圣人……使人信之,所不可为也。是以君子强学而力行”“言圣人之所以能使人信者,不惟其辞,而惟其学与行”“欲人之信己也,则微言而笃行之”可知,材料一侧重于君子的示范引领作用,“学”和“行”的目的是“使人信”;由“夫人者,统役万物者也,而顾乃为物役,可乎哉?是以贵于讲学也”“知者吾所固有也,本之六经以发其蕴,泛观千载以极其变,即事即物,身亲格之,超然会夫大宗,则德进业广,有其地矣”可知,材料二侧重于自身修养,通过“学”使自己“不为物役”,而且能够“德进业广”。

【参考译文】

材料一:

圣人的文辞,可以学习;想要使人信服,不仅仅只靠学习。因此有道德的人勉励自己学习并且努力去行动。

【注解】“圣人之辞,可为也”,是说可以依靠学习而得到文辞;“使人信之,所不可为也”,是说光有文辞而没有德行,人们不会信服他。“君子强学而力行”,《儒行》中说:“早晚努力学习来等待别人询问,努力去做来等待被采用。”是说圣人之所以让人信服,不光是靠

文辞,而更要依靠他的学习和行动。所以想要成为圣人的人,并不只是追求学习圣人的文辞,而应该追求学习圣人求学与实践的品性。《缁衣》上说:“君子讲究少说话而多做事,以此来成就他的信誉。”《中论·贵验》中说:“孔子说:‘想让别人信任自己,就应当少说而切实履行。’”都是这个意思。

材料二:

有客人问我:“张荆州要离开了,您有什么要对他说的吗?”我回答说:“我将和他谈谈学习的事情。”客人笑着说:“若是这样,您就迂腐了!张荆州早年在朝廷上对策,天子亲自提拔为第一名,盛名布满天下。您却要和他谈学习,不是很迂腐吗!”

我说:“您认为我所说的学习到底是什么呢?天下最令人担心的事情,没有比自我满足还大的,自我满足就会停止学习。确实如您所说,张荆州如果凭借这几点自居,那我还说什么呢?只是因为张荆州为人正直方正而且谦虚就像个在太学学习的生员一样,没有一丝一毫的骄傲表现在脸上,这是让我感叹仰慕的,所以敢表达对学习的看法。

“天下的事物繁多,杂乱,每天都有变化,有让人高兴的,有让人气愤的,有让人羡慕的,有让人惊奇的,使人耳目震荡精神震动的事物哪里数得清呢?而我凭借渺小的力量面对世界,知道外部世界有诱惑,如果有失误的地方,往往是被外物影响。人类是统治万物的,却反被外物役使,怎么能这样呢?因此学习很重要。天下的事物变化也不一样。哪怕很微小的形状,细微的节奏,细微的呼吸之间,得失利害也会有天壤之别。我朝夕和它们接触,一有所停滞堵塞,就会不明征兆失去准则。那样观察就会不仔细,反应也一定荒谬。一件事毁掉的原因是这样,一万件事毁掉的原因也是这样,这不是很可怕吗?因此学习很重

要。只有学习研究才能明白道理,这样掌握天下的事物就会不固执,应对天下的变化就会不拘泥。我对天下的事物没有什么厌恶的,所以天下的事物没有什么会拖累到我,都能被我役使。

“然而所说的学习,难道还有其他的追求吗?使自己获得知识罢了。知识本来就是我追求的,以六经为本阐发它们的意蕴,纵观千年来探讨它们的变化,对事对物,要亲自探究,高超出众汇聚到事物的本源,这样品德就会提升学业有所广进,有这样的好处。”

4.(2024·山东省高考语文三轮复习过关检测八)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

甲

庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经

肯綮之未尝,而况大车瓜乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,謋然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。”

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

(选自《庄子·养生主》)

乙

梓庆销木为鐻①,鐻成,见者惊犹鬼神。鲁侯见而问焉,曰:“子何术以为焉?”对曰:“臣工人,何术之有?虽然,有一焉。臣将为鐻,未尝敢以耗气也,必斋以静心。齐三日,而不敢怀庆赏爵禄;齐五日,不敢怀非誉巧拙;齐七日,辄然忘吾有四枝形体也。当是时也,无公朝②,其巧专而外骨③消。然后入山林,观天性,形躯至矣,然后成见鐻,然后加手焉,不然则已。则以天合天,器之所以疑神者,其是与!”

(选自《庄子·达生》)

【注】 ①“鐻”同“虡”,指悬挂钟鼓的木架,形似虎,上面雕刻有精美生动的图案。②公朝:见君主。③骨:同“滑”,乱之意。

【概括结构思路】两文的构思有异曲同工之妙,请简要概括。(3分)

【答案】 ①都是先写技工技艺之高超以引发现者的叹问;②然后借技工的回答对其成功之道作解说;③最后以点明主旨作结,条理清晰,层次分明。(每点1分)

【参考译文】

甲:略。

乙:梓庆能削刻木头做鐻,鐻做成以后,看见的人无不惊叹好像是鬼神的工夫。鲁侯见到便问他,说:“你用什么办法做成的呢?”梓庆回答道:“我是个做工的人,会有什么特别高明的技术?虽说如此,我还是有一种本事。我准备做鐻时,从不敢随便耗费精神,必定斋戒来静养心思。斋戒三天,不再怀有庆贺、赏赐、获取爵位和俸禄的思想;斋戒五天,不再心存非议、夸誉、技巧或笨拙的杂念;斋戒七天,已不为外物所动仿佛忘掉了自己的四肢和形体。在这个时候,我的眼里已不存

在公室和朝廷,智巧专一而外界的扰乱全都消失。然后我便进入山林,观察各种木料的质地;选择好外形与体态最与鐻相合的,这时业已形成的鐻的形象便呈现于我的眼前,然后动手加工制作;不是这样我就停止不做。这就是用我木工的纯真本性融合木料的自然天性,制成的器物疑为神鬼工夫的原因,恐怕也就出于这一点吧!”

5.(2024·河北省保定市九校二模)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

唐崔安潜为西川节度使,到官不诘盗。曰:“盗非所由通容,则不能为。”乃出库钱置三市,置榜其上,曰:“告捕一盗,赏钱五百缗。侣者告捕,释其罪,赏同平人。”未几,有捕盗而至者。盗不服,曰:“汝与我同为盗十七年,赃皆平分,汝安能捕我?”安潜曰:“汝既知吾有榜,何不捕彼以来?则彼应死,汝受赏矣。汝既为所先,死复何辞?”立命给捕者钱,使盗视之,然后杀盗于市。于是诸盗与其侣互相疑,无地容足,夜不及旦,散逃出境,境内遂无一人为盗。

予每读此事,以为策之上者。及得李公择治齐州事,则又不然。齐素多盗,公择痛治之,殊不止。他日得黠盗,察其可用,刺为兵,使直事铃下。间问以盗发辄得而不衰止之故。曰:“此由富家为之囊。使盗自相推为甲乙,官吏巡捕及门,擒一人以首,则免矣。”公择曰:“吾得之矣。”乃令凡得藏盗之家,皆发屋破柱,盗贼遂清。

予乃知治世间事,不可泥纸上陈迹。如安潜之法可谓善矣,而齐盗反恃此以为沈命之计,则变而通之,可不存乎其人哉!

(选自洪迈《容斋随笔》,有删改)

材料二:

治盗之法,莫善于缓;急者,未有不终之以缓者也。且盗之方发而畏捕也,强则相拒,弱则惊窜伏匿而莫测其所在。缓之而拒之气馁矣,不能久匿而复往来于其邑里族党矣,一夫之力擒之而有余矣,吏不畏其难获而被罪也。人孰无恶盗之情,而奚纵之?惟求之已急也,迫之以拒,骇之以匿,吏畏不获而被罪,而不敢发觉,夫然后展转浸淫而大盗以起,民以之死,而国因以亡。

光武之法,吏虽逗留、回避、故纵者皆勿问,听以禽讨为效。牧守令长畏懦选怯不敢捕者,皆不以为罪,只取获贼多少为殿最。唯匿蔽者乃罪之。此不易之良法,而愚者弗能行久矣。

(选自王夫之《读通鉴论》,有删改)

【概括观点】材料中,洪迈与王夫之各自阐明了怎样的观点?请根据材料简要说明。(3分)

【答案】 ①洪迈认为做事不能拘泥于书本上,要根据具体情况有所变通,关键在人。②王夫之认为,和缓治盗是“治盗”最好的方法。(答出一点给1分,答出两点给3分)

【解析】 ①根据材料一中“予乃知治世间事,不可泥纸上陈迹。如安潜之法可谓善矣,而齐盗反恃此以为沈命之计,则变而通之,可不存乎其人哉”概括:洪迈认为做事不能拘泥于书本上,要根据具体情况有所变通,关键在人。②根据材料二中“治盗之法,莫善于缓”概括:王夫之认为,和缓治盗是“治盗”最好的方法。

【参考译文】

材料一:

唐朝崔安潜担任西川节度使,到任后不去整治盗贼。他说:“盗贼没有所经之处人们的通同容留,就无法为非作歹。”他于是从公家仓库里拿出钱放到三个市场上,并且在它的上面张榜告示:“告发和捕捉到一名盗贼,赏钱五百缗。如果同伙告捕,则免除他的罪,赏钱和普通人一样多。”不久,有人抓捕盗贼送来。盗贼不服气,(对捉他的人)说:“你和我一同当盗贼十七年,赃物都平分,你怎么能抓我呢?”崔安潜说:“你既然知道我有告示,为什么不抓他前来?那么(这样)他应当被

处死,而你受到奖赏了。现在你既然已经被人家先告发了,又有什么可说的呢?”崔安潜立即下令付给捕盗的人赏钱,让被捕的盗贼亲眼看见,然后在街市上处死盗贼。于是,盗贼们与他们的团伙相互猜疑,无处容身,竟然在一夜之间,等不及到早上,纷纷逃散出境,从此境内再无一人为盗。

我每次读到这事,总认为崔安潜的做法的确是治理盗贼的上策。等到知道了李公择治理齐州的事迹,才知道不是这样的。齐地一向多盗贼,李公择严加治理盗贼,但是屡禁不止。有一天抓到一名奸猾盗贼,李公择发现他可以利用,将他脸上刺字编为士卒,让他在自己帐下听

差。李公择乘便拿盗贼大量被捕却屡禁不止的原因询问他。(那个盗贼)回答说:“这是由于富豪人家为他们窝藏。他们让盗贼团伙自己排序,官员搜捕到家中,就抓一人来告发,其余盗贼就可逃脱了。”李公择说:“我有办法了。”于是,他下令凡是窝藏盗贼的人家,都拆除房子,盗贼就绝迹了。

我于是认识到治理世上的事情,不能拘泥于书本上的记载。像崔安潜的办法可以说是高明的了,但齐地的盗贼反而借此作为保命的计策,可见根据具体情况有所变通,关键还是事在人为!

材料二:

治盗之法,没有比缓治更好的了;性急的,没有不最终以缓治了结的。况且,盗贼初发时非常害怕被捕获,强而有力的必定会拼命抵抗,弱小的就必然是惊恐失措地逃窜,悄无声息地藏起来,没有人知道他所在的地方。如果官府采取缓治的办法,时日稍久,那么盗贼拼死抗拒的心自然消散,潜逃的也不能长期躲藏,于是又往来于他们的乡里族党了,这时一个人的力量擒获他也有余了,官吏不必害怕因为盗贼难以捕获而受到惩处了。人,谁没有憎恨盗贼的心,哪个会放纵他们呢?只有当官府急不可待地捕捉他们时,逼着他们拼死抗拒,吓得他们深深地藏

匿起来,官吏害怕不能捕获而受罚,因而不敢声张,这样以后盗贼辗转蔓延,不断发展,最终成为大规模的叛乱势力,百姓因此大量死亡,国家因此覆亡。

光武帝的法令规定,官吏即使有逗留、回避、故意放纵盗贼等行为,也都不问罪,允许他们以最终擒讨成功为政绩。州牧、郡守、县令、县长懦弱胆怯不敢捕盗的,都不认为是罪过,只以捕获盗贼的多少确定政绩。只有窝藏盗贼的才处罚他们。这是不需改变的好办法,而愚蠢的人长期以来,都不能施行此法。

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

考点练透5 精筛细选,按点概括

——文言简答要全面

定重点 讲技法 掌握解题术

●高分技法

【必备知识】

一、文言简答相关知识

二、六种常见命题角度及解题思路

(一)概括人物事迹和性格品质

主要是围绕人物人生经历或成就,要求概括其业绩成就、思想性格品质、心理特点等。

答题思路

1.注意人物的身份以及作者的写作目的。如描写对象是军事将领,应根据其个性化的军旅事迹,分析其作为一个军事将领的品质;如描写对象是政府官员,应从其政绩(为政)和人品(为人)方面概括。

2.了解通常情况下古代人物的品质追求。如求学成才、求财治家、求吏治民、求智研理,还要有—定的文化积累,多了解古代士大夫的功名心、利禄心,以及雅致意趣等。

3.筛选原文信息并自己加工整合信息。人物品质特点可以从文中直接提取,多数情况下要用自己的语言准确概括。

(二)分析概括事理和事件的原因

就文言文中某一行为或结果要求考生结合文本追溯原因,命题角度灵活多样。

1.概括主要人物做某事成功的原因。

2.概括人们怀念主要人物的原因。

3.概括某种道理形成的理由。

4.概括作者写作的理由。

答题思路

1.精准审题,明确答题角度。产生某种结果的原因肯定是多方面的,有主观原因又有客观原因,有主要原因又有次要原因,有外在原因又有内在原因。答题的关键点自然在于自身原因,兼及客观原因、外部原因。另外,如果涉及文章自身,自然要关涉文章的思路、结构及手法等方面的理由。

2.理清层次,搜寻关键信息。在文中寻找理由文字时,对于要点较集中的说理文字(尤其是长句子),特别要分清层次,提取关键词语转换为答案。

3.分清因果,理顺逻辑关系。在形成初步答案后可以用因果法验证,一是可以检查理由与结果之间是否合理;二是看看答案表述是否与结果保持一致,必要时可以调整答案表述形式。

(三)概括情节内容或结构思路

1.情节是作品展示人物性格、表现人物相互关系的一系列生活事件的发展过程。命题考查概括人物主要活动轨迹和事迹。

2.理清结构,要求考生对文言文的某一段落或整篇的层次进行梳理,多见于一些议论性文言文,或传记中的议论性语句。

答题思路

1.标注文本表时间、地点的标志词,明确传主所做事情。要能在理解文意的基础上准确理清相关人物在不同时段(或任职的不同时期)依次做了哪些事情,要按照题干的指向概括相关情节。

2.明确人物关系和官职变动情况,梳理全文行文脉络。用不同符号勾画标注不同人物姓名和官职变动等词语,明确人物之间的相互关系,是上下级、同事,还是亲属。官职和地点的变化,交代了人物的活动轨迹和主要事迹,便于理清全文脉络。

3.分析概括事件发生的原因、过程和结果,明确逻辑关系。明确事件的前后逻辑关系,便于推断事件发生的前后顺序和发展趋势,便于从整体上把握全文的情节和结构特点。

(四)概括情感态度(观点)或写作目的

1.情感态度是对所述事件或所说道理进行综合的判断和推理,它是文言文整体阅读中的重点、难点。

2.写作目的是文章写作的出发点,即作者通过写作活动以实现文章的社会价值。此题型多见于带有议论色彩的阐释类文言文本。

答题思路

1.寻找表达情感态度的标志词语。文言文中作者情感态度的表述常常借助文言虚词来表达,如“耳、耶、焉、岂、其、哉、为”等语气词,或批判或赞赏或质疑,考生要结合具体的语境用心揣摩。

2.抓住首尾段落,探求写作目的。文章的写作目的首先要从作品的位置上来分析推断,一般在文首或文末。既要结合时代背景还要弄清事情的来龙去脉,更要注意知人论世,与作者的人生经历和内心情怀密切相关。

(五)概括事物或事件的特点和性质

1.题目就文本的某一方面内容设置,游离于文本的主要内容之外。

2.这类题的答案散落在文章中,没有明显的标志,且缺乏一定的思考分析角度。

答题思路

1.仔细阅读,准确筛选,做好勾画标记。把一切有可能的文字都勾画、筛选出来,再细细阅读,认真甄别,去掉无关信息,保留核心信息。

2.精准审题,判断角度,明确答题方向。要注意判断题干所暗示的答题角度和表述答案应采用的表述方式。

(六)分析比较异同

比较异同题不仅仅集中在对于文本的理解和把握上,更侧重于考查考生的文学素养和综合能力,在试题命制的过程中,也不同程度地体现了开拓性、探究性、创新性的要求。

答题思路

1.要明确题目的指向性,即比较的内容。

2.带着问题进行快速阅读文本,注意勾画与题目相关的词句。

3.最后筛选提取要点,分点分条组织答案。

【关键能力】

文言简答解题3步骤

●典题试做

(2024·江苏省南通市模拟预测)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。有人于此,其待我以横逆,则君子必自反也:我必不仁也,必无礼也,此物奚宜至哉?其自反而仁矣,自反而有礼矣,其横逆由是也,君子必自反也:我必不忠。自反而忠矣,其横逆由是也,君子曰:‘此亦

妄人也已矣。如此,则与禽兽奚择哉?于禽兽又何难焉?’是故君子有终身之忧,无一朝之患也。乃若所忧则有之:舜,人也;我,亦人也。舜为法于天下,可传于后世,我由未免为乡人也,是则可忧也。忧之如何?如舜而已矣,若夫君子所患则亡矣。非仁无为也,非礼无行也。如有一朝之患,则君子不患矣。”

(节选自《孟子·离娄下》)

材料二:

贞观初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲、上治而下乱者。朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸。若耽嗜滋味、玩悦、声色,所欲既多,所损亦大,既妨政事,又扰生民。且复出一非理之言,万姓为之解体,怨讟①既作,离叛亦兴。朕每思此,不敢纵逸。”谏议大夫魏征对曰:“古者圣哲之主,皆亦近取诸身,故能远体诸物。昔楚聘詹何②,问其治国之要,詹何对以修身之术。楚王又问治国何如,詹何曰:‘未闻身治而国乱者。’陛下所明,实同古义。”

(节选自吴兢《贞观政要·君道第一》)

【注】 ①讟(dú):怨恨,诽谤。②詹何:战国时期楚国思想家。

两则材料都强调了“自反”的重要,但孟子和唐太宗论述的侧重点有所不同,请简要概括。(3分)

/状元支招/

第一步:审设问,明方向

对象:“孟子、唐太宗”;限定词:“两则材料”;中心词:“都强调了‘自反’的重要”;问题:“论述的侧重点有所不同”;要求:“简要概括”。

第二步:读文本,定范围

由“有人于此,其待我以横逆,则君子必自反也:我必不仁也,必无礼也,此物奚宜至哉?其自反而仁矣,自反而有礼矣,其横逆由是也,君子必自反也:我必不忠”等内容,可知:孟子侧重于强调个人的道德修养,认为君子应该反躬自省,不断提高自己的道德水平。

由“为君之道,必须先存百姓”“朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸”“朕每思此,不敢纵逸”等内容,可知:唐太宗则侧重于强调君主的治国之道,认为君主应该先存百姓,正身修己,才能治理好国家。

第三步:用技巧,组答案

此题是回答中心词“都强调了‘自反’的重要”,“但孟子和唐太宗论述的侧重点有所不同”,很明显是从孟子和唐太宗的角度分别回答。答案要分条表述。

【答案】 ①孟子侧重于强调个人的道德修养,认为君子应该反躬自省,不断提高自己的道德水平。②唐太宗则侧重于强调君主的治国之道,认为君主应该先存百姓,正身修己,才能治理好国家。(答出一点给1分,答出两点给3分)

【参考译文】

材料一:

孟子说:“君子与一般人不同的地方在于,他内心所怀的念头不同。君子内心所怀的念头是仁,是礼。仁爱的人爱别人,礼让的人尊敬别人。爱别人的人,别人也经常爱他;尊敬别人的人,别人也经常尊敬他。如果有人在这里,他对我蛮横无礼,那君子必定反躬自问:我一定不仁,一定无礼吧,不然的话,他怎么会对我这样呢?如果反躬自问是仁的,是有礼的,而那人仍然蛮横无礼,君子必定再次反躬自问:我一定不忠吧?如果反躬自问是忠的,而那人仍然蛮横无礼,君子就会说:

‘这人不过是个狂人罢了。这样的人和禽兽有什么区别呢?而对禽兽又有什么可责难的呢?’所以君子有终身的忧虑,但没有一朝一夕的祸患。比如说这样的忧虑是有的:舜是人,我也是人。舜是天下的楷模,名声传于后世,可我却不过是一个普通人而已,这个才是值得忧虑的事。忧虑又怎么办呢?像舜那样做罢了,至于君子别的什么忧患就没有了。不是仁爱的事不干,不合于礼的事不做。即使有一朝一夕的祸患来到,君子也不会感到忧虑了。”

材料二:

贞观初年,唐太宗对侍从的大臣们说:“做君主的法则,必须首先存活百姓。如果损害百姓来奉养自身,那就好比是割大腿上的肉来填饱肚子,肚子填饱了,人也就死了。如果要想安定天下,必须先端正自身,绝不会有身子端正了而影子弯曲,上头治理好了而下边发生动乱的事。我常想能伤身子的并不是身外的东西,而都是由于自身追求耳目口鼻之好才酿成灾祸。如一味讲究吃喝,沉溺于音乐女色,欲望越多,损害也就越大,既妨碍政事,又扰害百姓。如果再说出一些不合事理的话来,就更会弄得人心涣散,怨言四起,众叛亲离。每当我想到这些,就

不敢放纵取乐贪图安逸。”谏议大夫魏征回答说:“古代圣明的君主,也都是先就近从自身入手,才能远而推及一切事物。过去楚庄王聘用詹何,问他治理好国家的要领,詹何却用加强自身修养的方法来回答。楚庄王又问怎样治理国家,詹何说:‘没有听说过自身修养好而国家却混乱的。’陛下所明白的,实在符合古人的道理。”

找短板 强突破 全面促提升

短板 评价观点态度无角度

针对突破

1.准确把握原文章思路,尤其是题干涉及的关键文字,弄清楚事件的始末、人物的言行等。

2.基于文本作中肯的分析、评价,分析、评价不要脱离原文,发表看法要实事求是,不要武断。

3.就答案构成来讲,它包括两部分:一部分是看法、观点,要求鲜明、准确、简洁;另一部分是阐明理由,要求结合文字,理由充分。

●对点强化

1.(2024·湖北省部分学校5月壮行考,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

夫天下未尝无贤者,盖有臣而无君者矣。威公①在焉,而曰天下不复有管仲者,吾不信也。仲之书,有记其将死论鲍叔、宾胥无之为人,且各疏其短,是其心以为数子者皆不足以托国,而又逆知其将死,则其书诞谩不足信也。萧何且死,举曹参以自代。大臣之用心,固宜如此也。夫国以一人兴,以一人亡。贤者不悲其身之死,而忧其国之衰,故必复有贤者而后可以死。彼管仲者,何以死哉?

(选自苏洵《管仲论》,有删改)

【注】 ①威公:齐桓公。

【概括原因】材料中,苏洵为什么会发出“彼管仲者,何以死哉”的质问?请简要说明。(3分)

【答案】 ①贤者应替国家的兴衰考虑,安排好自己身后的事;(1分)②管仲没有用心为齐国推荐在自己去世后可以接替自己的贤才。(2分)

【解析】 材料总结管仲临终不能荐贤自代的教训。苏洵认为,天下不是没有贤臣,而是有贤臣却不被国君任用。接着批评管仲以为国中无贤。再引汉丞相萧何临殁进贤为切证,说明大臣能否荐贤,全在其“用心”。

【参考译文】

天下并非没有贤能的人,实际上是有贤臣而没有明君。齐桓公在世时,说天下再没有管仲这样的人才了,我不相信。管仲的书《管子》里,有记载他将死的时候,谈论到了鲍叔牙、宾胥无的为人,并且还列出他们各自的缺点,这(是因为)他的心中认为这几个人都不能托付国家重任,而且他又预知自己快要死了,可见这部书实在是荒诞虚妄不值得相信。汉代萧何临死前,推荐了曹参代替自己。大臣的用心,本来就应该如此啊。国家因一个人而兴盛,因一个人而灭亡。贤能的人不为自己的死而感到悲伤,却忧虑国家的衰败,因此一定要推选出贤明的人,然后才可以安心死去。那管仲,怎么可以(没有荐贤自代)就撒手人寰了呢?

2.(2024·湖北省武汉市武昌区5月质量检测)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

王天下者,其资有三:有以德得之,有以力并之,有以智取之。得之以德者,三代是也;并之以力者,秦人是也;取之以智者,刘汉是也。盖以力则不若智之胜,以智则不若德之全。

德非羽之所得言者矣,其于智、力之资又皆两亡焉。而后世之议乃曰:项羽其亦不幸遇敌于汉而遂失之。嗟夫!虽微汉高帝,而羽之于天下固将失之也。汉王之于智盖疏矣,以其能得真智之所在,此所以王;项羽之于力尝强矣,以其不知真力之所在,此所以亡。

观其所赖以为资,盖有类乎力者矣。虽然,彼之所谓力者,内恃其身之勇,叱咤震怒足以威匹夫;外恃其众之劲,搏捽决战足以吞敌人而已。至于阻河山,据形便,俯首东瞰,临制天下,保王业之固,遗后世之强,所谓真力者,彼固莫或之知也。是以轻指关中天险之势,燔烧屠戮以逞其暴,卒举而遗之二三降虏,反怀区区之故楚而甚荣。其归乃曰:“富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁能知者?”此特浅丈夫之量,安足为志天下者道哉!后之数羽之罪者,皆曰:夺汉王之关中,负信义于天下,此所以亡。嗟夫!使项氏无意于王,而徒夺汉王之关中,则谓其得罪于区区之信义可也。如其有意于王而夺之,是得计也。惟其知夺而不知其有,此所以亡耳。

(节选自《何博士备论·楚汉论》)

材料二:

太史公曰:然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为霸王,位虽不终,近古以来,未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智,而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年,卒亡其国,身死东城,尚不觉寤,而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!

(节选自《史记·项羽本纪》)

【分析人物性格品质】阅读两则材料中关于项羽的描述,从“德” “智”“力”三个层面在原文中找出项羽缺失或不足的相关依据,填写在下面表格中。(3分)

评价维度 原文依据(《何博士备论·楚汉论》) 原文依据(《史记·项羽本纪》)

德的层面 ①__________________________ ______ ②______________________

智的层面 “其于智、力之资又皆两亡焉” “汉王之于智盖疏矣” “自矜功伐,奋其私智,而不师古”

力的层面 “项羽之于力尝强矣,以其不知真力之所在,此所以亡” ③______________________

【答案】 ①“德非羽之所得言者矣” ②“及羽背关怀楚,放逐义帝而自立” ③“欲以力征经营天下,五年,卒亡其国”

【参考译文】

材料一:

称王天下的人,他们所依赖的有三种:有以道德得到天下的,有以力量吞并天下的,有以智谋获取天下的。依靠道德得到天下的,夏、商、周三代就是这样;依靠力量吞并天下的,秦朝就是这样;依靠智谋获取天下的,刘汉就是这样。看来,以力取的不如以智取的好,以智取的比不上以德取的完美。

道德方面,项羽是谈不上的;而智谋和力量(他)两方面都没有。然而后人的议论竟说:项羽的不幸是(因为)遇到了汉王这个敌人,才丢掉

了天下。唉!即使没有汉高祖,项羽也必然要失掉天下的。汉王的智谋也是不够的,因为他了解(“得”译为了解、晓悟)真正的智谋所在的地方,这就是(他)称王天下的原因;项羽的力量曾经强大过,因为他不懂得真正力量所在的地方,这便是(他)败亡的原因。

观察他所依赖的资本,确实好象有力量强大的方面。然而他所谓的力量,(不过是)内靠自身的勇敢,叱咤风云以威慑懦夫;外靠部众的强劲,拼博足以吞掉敌人罢了。至于倚仗有利地形,占据有利战略位置,俯首东视,治理天下,保住王业的稳固,留给后世强威,即所说的真正的力量,他本来就或许弄不懂。因此(他)轻率地(把锋芒)指向关中天险,

烧杀屠戮(抢掠)以逞其凶暴,最后还(把关中)留给了三个秦国的降将,反倒把怀念小小的故土楚地看做是最大的光荣。他回到故乡后竟说道:“富贵荣华了,如果不回故乡,就象穿着华贵的衣裳在晚上走路一样,谁能知道呢?”这只不过是见识短的度量,怎么值得有志于天下的人去称道呢!后来列举项羽过错的人都说:“(他)夺取了汉王的关中,背信弃义于天下,这就是他灭亡的原因。”唉!假如项羽没有意思称帝,而只是夺取汉王的关中,那么可以说他的过错只是背弃了小小的信义;如果他有意夺取关中称帝,那正是实现了自己的计划。只是,他只知道夺取关中却不懂得保全它,这才是他灭亡的原因啊。

材料二:

太史公说:项羽虽然没有一丁点封地作根基,却趁着当时的形势从民间起兵,仅三年的时间,就率领五国义军把秦灭亡了,分割天下的土地,封王立侯,政令都由项羽颁布,自号为“霸王”。他权倾一时的霸王地位虽然没有持续多久,但在近古以来是不曾有过的。等到项羽放弃关中回到楚地建都,放逐义帝而自立为王,这时却来怨恨各处王侯背叛他,这就难了。夸耀自己的功勋,专逞个人的才智,而不肯效法古代帝王,认为霸王的事业,要用武力征讨取得天下,五年的时间就亡了国,自身死在东城,还不醒悟,不在自己身上找原因,真是太错误了!竟然说“这是上天要灭亡我,不是我用兵的过错”,难道不是很荒谬吗!

3.(2024·浙江省杭州市二模)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

圣人之辞,可为也;使人信之,所不可为也。是以君子强学而力行。

〔疏〕“圣人之辞,可为也”者,谓可依放而得之;“使人信之,所不可为也”者,有其辞而无其德,人不信也。“君子强学而力行”者,《儒行》云:“夙夜强学以待问,力行以待取。”言圣人之所以能使人信者,不惟其辞,而惟其学与行。故求为圣人者,亦不惟务为圣人之辞,而当务为圣人之学与行也。《缁衣》云:“君子寡言而行,以成其信。”《中论·贵验》云:“孔子曰:‘欲人之信己也,则微言而笃行之。’”皆其义。

(《法言义疏·修身》)

材料二:

客问于某曰:“张荆州之行,子将何以告之?”某应之曰:“吾将告之以讲学。”客笑曰:“若是哉,吾子之迂也!荆州早岁发策大廷,天子亲擢为第一,盛名满天下,吾子顾以讲学告之,不亦迂乎!”

某曰:“子以吾所谓讲学者果何也耶?盖天下之患,莫大于自足,自足则画矣。信如子言,荆州若挟是数者以居,则仆尚何道?惟荆州方且退然若诸生,曾无一毫见于颜面,此仆之所以叹息慕向,而讲学之说是以敢发也。

“盖天下之物众矣,纷沦轇轕,日更于前,可喜可怒,可慕可愕,所以荡耳目而动心志者,何可以数计?而吾以藐然之身当之,知诱于外,一失其所止,则迁于物。夫人者,统役万物者也,而顾乃为物役,可乎哉?是以贵于讲学也。天下之事变亦不一矣。几微之形,节奏之会,毫发呼吸之间,得失利害,有霄壤之势。吾朝夕与之接,一有所滞塞,则昧几而失节。其发也不审,则其应也必盭①。一事之隳,万事之所由隳也,岂不可惧乎?是以贵夫讲学也。夫惟讲学而明理,则执天下之物不固,而应天下之变不胶。吾于天下之物无所恶,而物无以累我,皆为吾役者也。

“然所谓讲学者,宁有它求哉?致其知而已。知者吾所固有也,本之六经以发其蕴,泛观千载以极其变,即事即物,身亲格之,超然会夫大宗,则德进业广,有其地矣。”

(《南轩先生文集·送张荆州序》)

【注】 ①盭:同“戾”,乖戾,罪过。

【分析比较异同】两则材料均涉及“学”的目的,而侧重点有所不同,请简要分析。(3分)

【答案】 材料一侧重于君子的示范引领作用,“学”和“行”的目的是“使人信”;材料二侧重于自身修养,通过“学”使自己“不为物役”,而且能够“德进业广”。(答出一点给1分,答出两点给3分)

【解析】 由“圣人……使人信之,所不可为也。是以君子强学而力行”“言圣人之所以能使人信者,不惟其辞,而惟其学与行”“欲人之信己也,则微言而笃行之”可知,材料一侧重于君子的示范引领作用,“学”和“行”的目的是“使人信”;由“夫人者,统役万物者也,而顾乃为物役,可乎哉?是以贵于讲学也”“知者吾所固有也,本之六经以发其蕴,泛观千载以极其变,即事即物,身亲格之,超然会夫大宗,则德进业广,有其地矣”可知,材料二侧重于自身修养,通过“学”使自己“不为物役”,而且能够“德进业广”。

【参考译文】

材料一:

圣人的文辞,可以学习;想要使人信服,不仅仅只靠学习。因此有道德的人勉励自己学习并且努力去行动。

【注解】“圣人之辞,可为也”,是说可以依靠学习而得到文辞;“使人信之,所不可为也”,是说光有文辞而没有德行,人们不会信服他。“君子强学而力行”,《儒行》中说:“早晚努力学习来等待别人询问,努力去做来等待被采用。”是说圣人之所以让人信服,不光是靠

文辞,而更要依靠他的学习和行动。所以想要成为圣人的人,并不只是追求学习圣人的文辞,而应该追求学习圣人求学与实践的品性。《缁衣》上说:“君子讲究少说话而多做事,以此来成就他的信誉。”《中论·贵验》中说:“孔子说:‘想让别人信任自己,就应当少说而切实履行。’”都是这个意思。

材料二:

有客人问我:“张荆州要离开了,您有什么要对他说的吗?”我回答说:“我将和他谈谈学习的事情。”客人笑着说:“若是这样,您就迂腐了!张荆州早年在朝廷上对策,天子亲自提拔为第一名,盛名布满天下。您却要和他谈学习,不是很迂腐吗!”

我说:“您认为我所说的学习到底是什么呢?天下最令人担心的事情,没有比自我满足还大的,自我满足就会停止学习。确实如您所说,张荆州如果凭借这几点自居,那我还说什么呢?只是因为张荆州为人正直方正而且谦虚就像个在太学学习的生员一样,没有一丝一毫的骄傲表现在脸上,这是让我感叹仰慕的,所以敢表达对学习的看法。

“天下的事物繁多,杂乱,每天都有变化,有让人高兴的,有让人气愤的,有让人羡慕的,有让人惊奇的,使人耳目震荡精神震动的事物哪里数得清呢?而我凭借渺小的力量面对世界,知道外部世界有诱惑,如果有失误的地方,往往是被外物影响。人类是统治万物的,却反被外物役使,怎么能这样呢?因此学习很重要。天下的事物变化也不一样。哪怕很微小的形状,细微的节奏,细微的呼吸之间,得失利害也会有天壤之别。我朝夕和它们接触,一有所停滞堵塞,就会不明征兆失去准则。那样观察就会不仔细,反应也一定荒谬。一件事毁掉的原因是这样,一万件事毁掉的原因也是这样,这不是很可怕吗?因此学习很重

要。只有学习研究才能明白道理,这样掌握天下的事物就会不固执,应对天下的变化就会不拘泥。我对天下的事物没有什么厌恶的,所以天下的事物没有什么会拖累到我,都能被我役使。

“然而所说的学习,难道还有其他的追求吗?使自己获得知识罢了。知识本来就是我追求的,以六经为本阐发它们的意蕴,纵观千年来探讨它们的变化,对事对物,要亲自探究,高超出众汇聚到事物的本源,这样品德就会提升学业有所广进,有这样的好处。”

4.(2024·山东省高考语文三轮复习过关检测八)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

甲

庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经

肯綮之未尝,而况大车瓜乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,謋然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。”

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

(选自《庄子·养生主》)

乙

梓庆销木为鐻①,鐻成,见者惊犹鬼神。鲁侯见而问焉,曰:“子何术以为焉?”对曰:“臣工人,何术之有?虽然,有一焉。臣将为鐻,未尝敢以耗气也,必斋以静心。齐三日,而不敢怀庆赏爵禄;齐五日,不敢怀非誉巧拙;齐七日,辄然忘吾有四枝形体也。当是时也,无公朝②,其巧专而外骨③消。然后入山林,观天性,形躯至矣,然后成见鐻,然后加手焉,不然则已。则以天合天,器之所以疑神者,其是与!”

(选自《庄子·达生》)

【注】 ①“鐻”同“虡”,指悬挂钟鼓的木架,形似虎,上面雕刻有精美生动的图案。②公朝:见君主。③骨:同“滑”,乱之意。

【概括结构思路】两文的构思有异曲同工之妙,请简要概括。(3分)

【答案】 ①都是先写技工技艺之高超以引发现者的叹问;②然后借技工的回答对其成功之道作解说;③最后以点明主旨作结,条理清晰,层次分明。(每点1分)

【参考译文】

甲:略。

乙:梓庆能削刻木头做鐻,鐻做成以后,看见的人无不惊叹好像是鬼神的工夫。鲁侯见到便问他,说:“你用什么办法做成的呢?”梓庆回答道:“我是个做工的人,会有什么特别高明的技术?虽说如此,我还是有一种本事。我准备做鐻时,从不敢随便耗费精神,必定斋戒来静养心思。斋戒三天,不再怀有庆贺、赏赐、获取爵位和俸禄的思想;斋戒五天,不再心存非议、夸誉、技巧或笨拙的杂念;斋戒七天,已不为外物所动仿佛忘掉了自己的四肢和形体。在这个时候,我的眼里已不存

在公室和朝廷,智巧专一而外界的扰乱全都消失。然后我便进入山林,观察各种木料的质地;选择好外形与体态最与鐻相合的,这时业已形成的鐻的形象便呈现于我的眼前,然后动手加工制作;不是这样我就停止不做。这就是用我木工的纯真本性融合木料的自然天性,制成的器物疑为神鬼工夫的原因,恐怕也就出于这一点吧!”

5.(2024·河北省保定市九校二模)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

材料一:

唐崔安潜为西川节度使,到官不诘盗。曰:“盗非所由通容,则不能为。”乃出库钱置三市,置榜其上,曰:“告捕一盗,赏钱五百缗。侣者告捕,释其罪,赏同平人。”未几,有捕盗而至者。盗不服,曰:“汝与我同为盗十七年,赃皆平分,汝安能捕我?”安潜曰:“汝既知吾有榜,何不捕彼以来?则彼应死,汝受赏矣。汝既为所先,死复何辞?”立命给捕者钱,使盗视之,然后杀盗于市。于是诸盗与其侣互相疑,无地容足,夜不及旦,散逃出境,境内遂无一人为盗。

予每读此事,以为策之上者。及得李公择治齐州事,则又不然。齐素多盗,公择痛治之,殊不止。他日得黠盗,察其可用,刺为兵,使直事铃下。间问以盗发辄得而不衰止之故。曰:“此由富家为之囊。使盗自相推为甲乙,官吏巡捕及门,擒一人以首,则免矣。”公择曰:“吾得之矣。”乃令凡得藏盗之家,皆发屋破柱,盗贼遂清。

予乃知治世间事,不可泥纸上陈迹。如安潜之法可谓善矣,而齐盗反恃此以为沈命之计,则变而通之,可不存乎其人哉!

(选自洪迈《容斋随笔》,有删改)

材料二:

治盗之法,莫善于缓;急者,未有不终之以缓者也。且盗之方发而畏捕也,强则相拒,弱则惊窜伏匿而莫测其所在。缓之而拒之气馁矣,不能久匿而复往来于其邑里族党矣,一夫之力擒之而有余矣,吏不畏其难获而被罪也。人孰无恶盗之情,而奚纵之?惟求之已急也,迫之以拒,骇之以匿,吏畏不获而被罪,而不敢发觉,夫然后展转浸淫而大盗以起,民以之死,而国因以亡。

光武之法,吏虽逗留、回避、故纵者皆勿问,听以禽讨为效。牧守令长畏懦选怯不敢捕者,皆不以为罪,只取获贼多少为殿最。唯匿蔽者乃罪之。此不易之良法,而愚者弗能行久矣。

(选自王夫之《读通鉴论》,有删改)

【概括观点】材料中,洪迈与王夫之各自阐明了怎样的观点?请根据材料简要说明。(3分)

【答案】 ①洪迈认为做事不能拘泥于书本上,要根据具体情况有所变通,关键在人。②王夫之认为,和缓治盗是“治盗”最好的方法。(答出一点给1分,答出两点给3分)

【解析】 ①根据材料一中“予乃知治世间事,不可泥纸上陈迹。如安潜之法可谓善矣,而齐盗反恃此以为沈命之计,则变而通之,可不存乎其人哉”概括:洪迈认为做事不能拘泥于书本上,要根据具体情况有所变通,关键在人。②根据材料二中“治盗之法,莫善于缓”概括:王夫之认为,和缓治盗是“治盗”最好的方法。

【参考译文】

材料一:

唐朝崔安潜担任西川节度使,到任后不去整治盗贼。他说:“盗贼没有所经之处人们的通同容留,就无法为非作歹。”他于是从公家仓库里拿出钱放到三个市场上,并且在它的上面张榜告示:“告发和捕捉到一名盗贼,赏钱五百缗。如果同伙告捕,则免除他的罪,赏钱和普通人一样多。”不久,有人抓捕盗贼送来。盗贼不服气,(对捉他的人)说:“你和我一同当盗贼十七年,赃物都平分,你怎么能抓我呢?”崔安潜说:“你既然知道我有告示,为什么不抓他前来?那么(这样)他应当被

处死,而你受到奖赏了。现在你既然已经被人家先告发了,又有什么可说的呢?”崔安潜立即下令付给捕盗的人赏钱,让被捕的盗贼亲眼看见,然后在街市上处死盗贼。于是,盗贼们与他们的团伙相互猜疑,无处容身,竟然在一夜之间,等不及到早上,纷纷逃散出境,从此境内再无一人为盗。

我每次读到这事,总认为崔安潜的做法的确是治理盗贼的上策。等到知道了李公择治理齐州的事迹,才知道不是这样的。齐地一向多盗贼,李公择严加治理盗贼,但是屡禁不止。有一天抓到一名奸猾盗贼,李公择发现他可以利用,将他脸上刺字编为士卒,让他在自己帐下听

差。李公择乘便拿盗贼大量被捕却屡禁不止的原因询问他。(那个盗贼)回答说:“这是由于富豪人家为他们窝藏。他们让盗贼团伙自己排序,官员搜捕到家中,就抓一人来告发,其余盗贼就可逃脱了。”李公择说:“我有办法了。”于是,他下令凡是窝藏盗贼的人家,都拆除房子,盗贼就绝迹了。

我于是认识到治理世上的事情,不能拘泥于书本上的记载。像崔安潜的办法可以说是高明的了,但齐地的盗贼反而借此作为保命的计策,可见根据具体情况有所变通,关键还是事在人为!

材料二:

治盗之法,没有比缓治更好的了;性急的,没有不最终以缓治了结的。况且,盗贼初发时非常害怕被捕获,强而有力的必定会拼命抵抗,弱小的就必然是惊恐失措地逃窜,悄无声息地藏起来,没有人知道他所在的地方。如果官府采取缓治的办法,时日稍久,那么盗贼拼死抗拒的心自然消散,潜逃的也不能长期躲藏,于是又往来于他们的乡里族党了,这时一个人的力量擒获他也有余了,官吏不必害怕因为盗贼难以捕获而受到惩处了。人,谁没有憎恨盗贼的心,哪个会放纵他们呢?只有当官府急不可待地捕捉他们时,逼着他们拼死抗拒,吓得他们深深地藏

匿起来,官吏害怕不能捕获而受罚,因而不敢声张,这样以后盗贼辗转蔓延,不断发展,最终成为大规模的叛乱势力,百姓因此大量死亡,国家因此覆亡。

光武帝的法令规定,官吏即使有逗留、回避、故意放纵盗贼等行为,也都不问罪,允许他们以最终擒讨成功为政绩。州牧、郡守、县令、县长懦弱胆怯不敢捕盗的,都不认为是罪过,只以捕获盗贼的多少确定政绩。只有窝藏盗贼的才处罚他们。这是不需改变的好办法,而愚蠢的人长期以来,都不能施行此法。