高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透1识别标志巧断句 课件(共93张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透1识别标志巧断句 课件(共93张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:33:20 | ||

图片预览

文档简介

(共93张PPT)

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

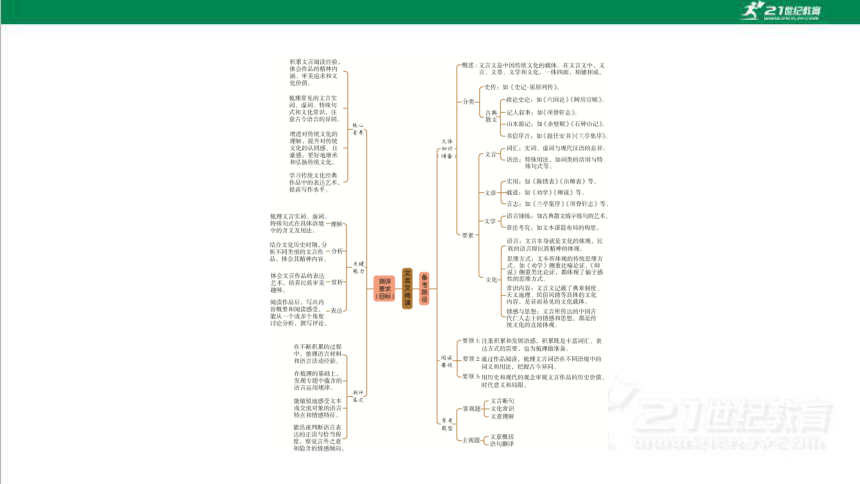

知识导图

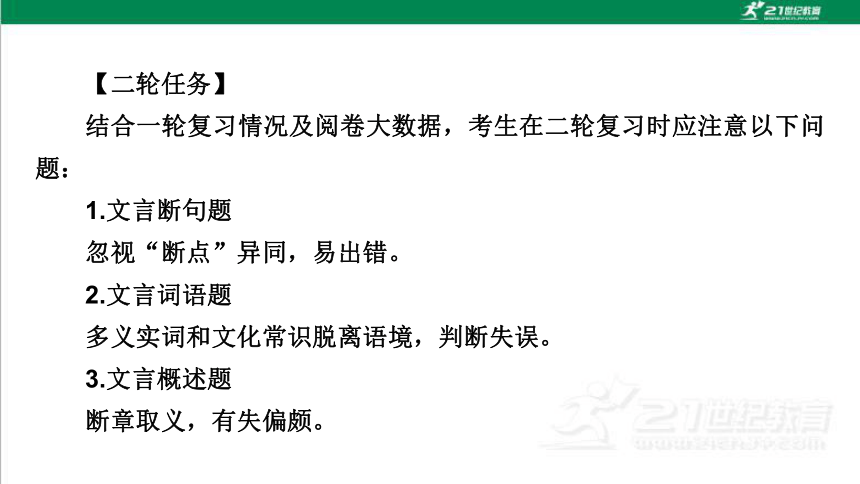

【二轮任务】

结合一轮复习情况及阅卷大数据,考生在二轮复习时应注意以下问题:

1.文言断句题

忽视“断点”异同,易出错。

2.文言词语题

多义实词和文化常识脱离语境,判断失误。

3.文言概述题

断章取义,有失偏颇。

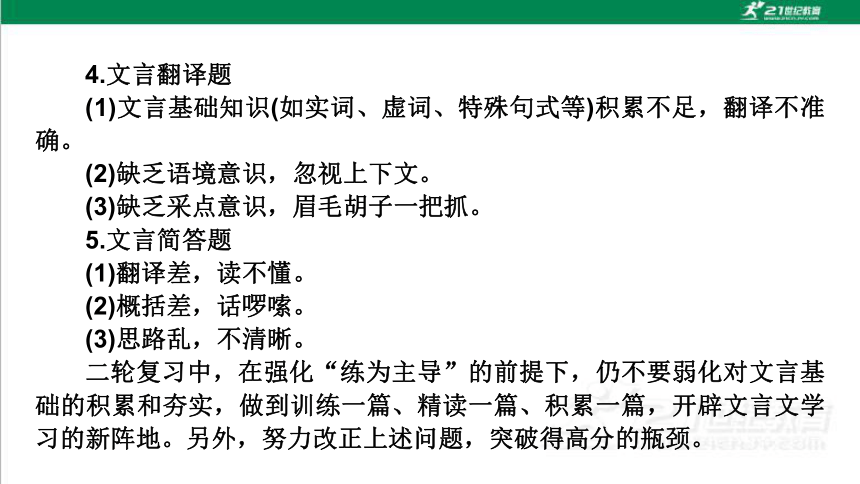

4.文言翻译题

(1)文言基础知识(如实词、虚词、特殊句式等)积累不足,翻译不准确。

(2)缺乏语境意识,忽视上下文。

(3)缺乏采点意识,眉毛胡子一把抓。

5.文言简答题

(1)翻译差,读不懂。

(2)概括差,话啰嗦。

(3)思路乱,不清晰。

二轮复习中,在强化“练为主导”的前提下,仍不要弱化对文言基础的积累和夯实,做到训练一篇、精读一篇、积累一篇,开辟文言文学习的新阵地。另外,努力改正上述问题,突破得高分的瓶颈。

首自查 找增点 心中有方向

对于以下做法,自己能做到的请打“√”,尚未做到的请打“×”,打“×”项便是你要在二轮复习环节中,重点攻克的。

文言文阅读二轮复习能力自评表

自评内容 自评结果 自评标准

1.我知道文言文阅读命题的选文选材范围愈加广泛,文体多倾向于议论说理类,材料是多文本组合 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

2.在阅读的过程中,我会重点看人名,但是对于地名、官职名、朝代名、器物名等,我会跳过,这样能快速阅读

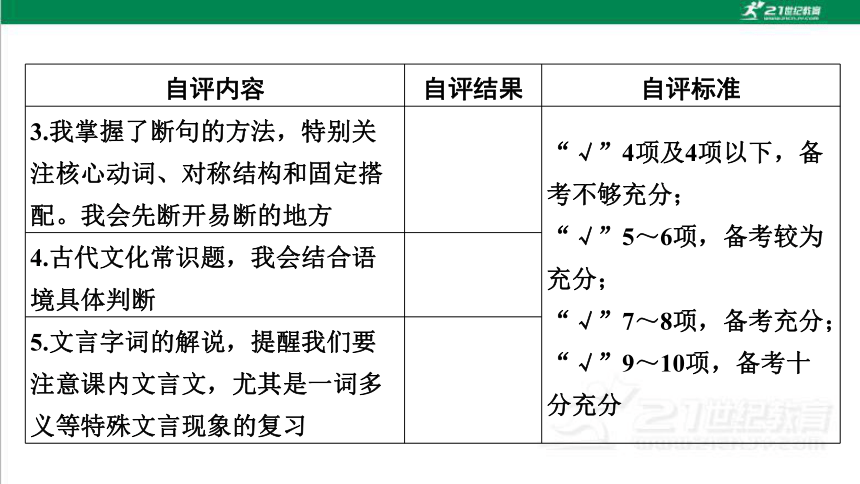

自评内容 自评结果 自评标准

3.我掌握了断句的方法,特别关注核心动词、对称结构和固定搭配。我会先断开易断的地方 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

4.古代文化常识题,我会结合语境具体判断

5.文言字词的解说,提醒我们要注意课内文言文,尤其是一词多义等特殊文言现象的复习

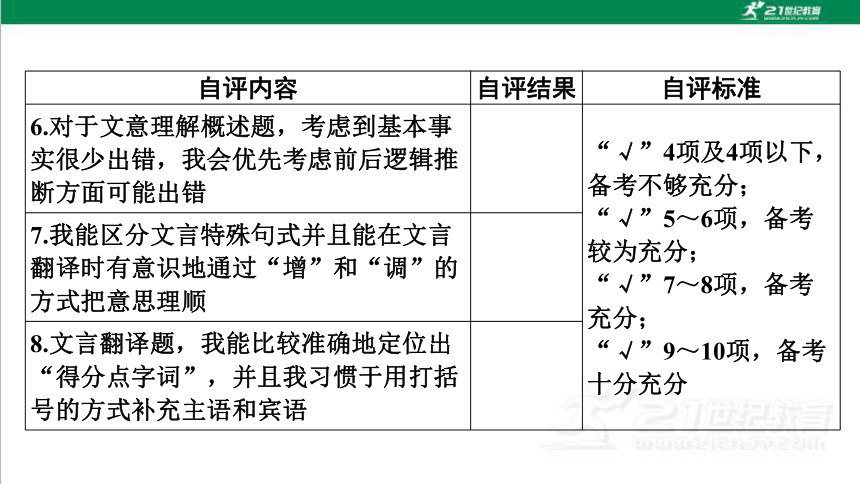

自评内容 自评结果 自评标准

6.对于文意理解概述题,考虑到基本事实很少出错,我会优先考虑前后逻辑推断方面可能出错 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

7.我能区分文言特殊句式并且能在文言翻译时有意识地通过“增”和“调”的方式把意思理顺

8.文言翻译题,我能比较准确地定位出“得分点字词”,并且我习惯于用打括号的方式补充主语和宾语

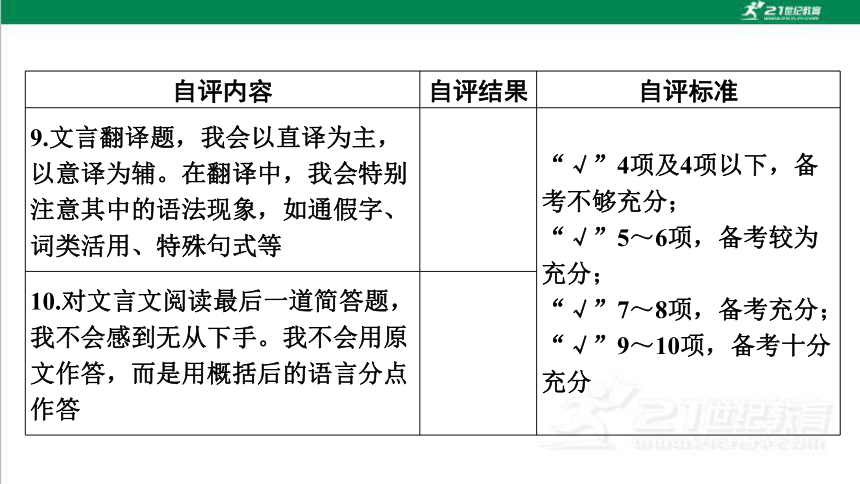

自评内容 自评结果 自评标准

9.文言翻译题,我会以直译为主,以意译为辅。在翻译中,我会特别注意其中的语法现象,如通假字、词类活用、特殊句式等 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

10.对文言文阅读最后一道简答题,我不会感到无从下手。我不会用原文作答,而是用概括后的语言分点作答

研真题 析考情 知晓考查点

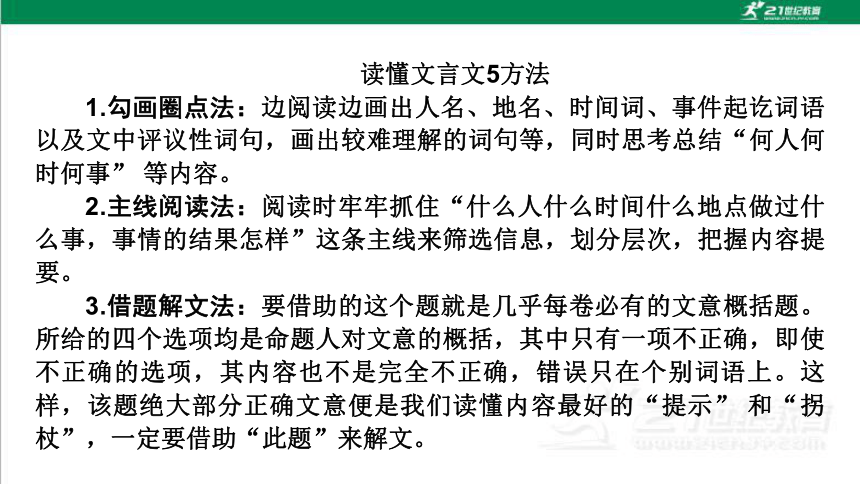

读懂文言文5方法

1.勾画圈点法:边阅读边画出人名、地名、时间词、事件起讫词语以及文中评议性词句,画出较难理解的词句等,同时思考总结“何人何时何事” 等内容。

2.主线阅读法:阅读时牢牢抓住“什么人什么时间什么地点做过什么事,事情的结果怎样”这条主线来筛选信息,划分层次,把握内容提要。

3.借题解文法:要借助的这个题就是几乎每卷必有的文意概括题。所给的四个选项均是命题人对文意的概括,其中只有一项不正确,即使不正确的选项,其内容也不是完全不正确,错误只在个别词语上。这样,该题绝大部分正确文意便是我们读懂内容最好的“提示” 和“拐杖”,一定要借助“此题”来解文。

4.以文解文法:就是借用文本中的句子来理解。文本中的诸多因素存在着一种互相制约、互相阐释的关系,这是读者解文的一种依据。阅读时要仔细发掘,前后文会给你提供帮助。

5.出处解文法:读文言文,一定要注意出处。如果是传记,关注出处,能够把握传主的生活背景、当时的社会环境、朝代的官职称谓、风土人情等相关内容;如果是议论文,可以掌握作者的观点或与议论有关的信息;如果是游记散文,可以知道描写的景物,或者文体,如记、赋、序等。

●研真题

一、(2024·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文言文,完成1~5题。(22分)

材料一:

千人。陵居谷中,虏在山上,四面射,矢如雨下。士卒多死,不得行。陵曰:“无面目报陛下!”遂降。上怒甚,群臣皆罪陵。上以问太史令

?

链接教材:初,武与李陵俱为侍中。武使匈奴,明年,陵降,不敢求武。(选择性必修中册《苏武传》)

兵以备汉军。”上于是族陵家。既而闻之,乃汉将降匈奴者李绪,非陵也。陵使人刺杀绪,大阏氏欲杀陵,单于匿之北方。大阏氏死,乃还。单于以女妻陵,立为右校王,与卫律皆贵用事。卫律常在单于左右;陵居外,有大事乃入议。(征和三年)三月,遣李广利将七万人出五原,击匈奴。匈奴使大将与李陵将三万余骑追汉军,转战九日。

(节选自《资治通鉴·汉纪》)

?

《资治通鉴》的内容以政治、军事和民族关系为主,兼及经济、文化和历史人物评价,目的是通过对事关国家盛衰、民族兴亡的统治阶级政策的描述警示后人。

材料二:

则余无可浣也。李陵曰“思一得当以报汉”,愧苏武而为之辞也。其背逆也,固非迁之所得而文焉者也。

(节选自王夫之《读通鉴论》卷三)

?

这本书以司马光的《资治通鉴》为蓝本,对于先秦到五代之间的各个朝代进行了全面的分析论述,其中有对历史规律的探寻,也有对当时人物的批判,他的观点独到,文采飞扬,是史学著作中不可多得的优秀作品。

【注】 贰师,指汉代贰师将军李广利。

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应的字母写在下面的答题线上。(3分)

【答案】 ADF

【解析】 本题考查考生文言文断句的能力。句意:身为将领却向敌军投降,投降以后又为新主效死作战,即使想要洗涤自己身上的污点,可已经染黑的白布不可能重新变白。“为将而降”与“降而为之……”为顶针的修辞手法,在中间的A处断开。“为之”作“效死以战”的状语,“效死”是“战”的修饰成分,中间均不可断开,可在后面的D处断开。“虽……,而……”是转折关系的复句,在中间的F处断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.壮,认为……豪壮,意动用法,与《老子》“不贵难得之货”的“贵”用法相同。

B.亲,父母,可偏指父或母,与《孔雀东南飞》“我有亲父兄”的“亲”意思不相同。

C.“彼之不死”与《爱莲说》“予独爱莲之出淤泥而不染”的“之”用法不相同。

D.迨,等到,与《项脊轩志》“迨诸父异爨”的“迨”字意思相同。

【答案】 C

【解析】 本题考查考生理解和掌握文言文一词多义现象和词类活用、判断偏义复词的能力。A项,正确。壮,认为……豪壮,意动用法;/贵,以……为贵,意动用法。句意:皇帝赞许李陵的豪情壮志,就答应了他的请求。/不以难得稀有的财货为贵。B项,正确。父母,可偏指父或母;/属性词,血统最接近的。句意:李陵侍奉父母很孝顺。/我有一个亲哥哥。C项,错误。相同,都是助词,在主谓之间,取消句子独立性。句意:他之所以没有死节。/我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不被污染。D项,正确。都是“等到”。句意:等到后来李广利征讨匈奴。/等到伯父叔父们分家以后。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.李陵擅长骑马射箭,受命在酒泉、张掖训练军队。李广利出击匈奴时,李陵请求以少击众,率五千步卒深入单于王庭,王夫之认为这是“自炫其勇”。

B.李陵遭遇单于三万人马,奋力作战,单于震恐,召八万人围攻李陵,李陵率军杀敌数千。对于李陵的战功,司马迁称赞他虽败犹荣,而王夫之则未置一词。

C.李陵投降后,武帝大怒,司马迁竭力替李陵辩白。王夫之认为,司马迁这样做的原因,是担心如果不及时为李陵掩饰罪过,就会损害李广的声誉。

D.武帝误信李陵帮助匈奴训练军队,诛杀李陵家族,其实帮助匈奴的是李绪。王夫之认为,即便灭族之祸可以归罪于李绪,李陵的罪责也无可推卸。

【答案】 C

【解析】 本题考查考生对文章内容的理解和分析能力。C项,“担心如果不及时为李陵掩饰罪过,就会损害李广的声誉”错误。原文“抑称道李广于不绝,以奖其世业”,“称道李广”是为了替李陵辩白,并不是“担心如果不及时为李陵掩饰罪过,就会损害李广的声誉”。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)愿得自当一队,到兰干山南以分单于兵,毋令专乡贰师军。(4分)

(2)李陵曰“思一得当以报汉”,愧苏武而为之辞也。(4分)

【答案】 (1)(我)希望能独立带领一队,到兰干山南去分散单于的兵力,不要让匈奴专门针对贰师将军的部队。

(2)李陵说“想得到适当的机会来报答汉室”,是愧对苏武而给这件事情找个借口。

【解析】 本题考查考生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“分”,分散;“乡”,同“向”,针对。(2)“得当”,得到适当的机会;“辞”,借口。

5.王夫之强调李陵“大节丧,则余无可浣也”,材料一有哪些事实可以支持王夫之的观点?请简要概括。(5分)

【答案】 ①李陵打仗失败后即投降匈奴;②与降将卫律一道成为单于的左膀右臂;③率领大军追击汉军。

【解析】 本题考查考生筛选信息、概括要点和分析论点、论据和论证手法的能力。作答此题,首先要理解王夫之“大节丧,则余无可浣也”一句的意思。李陵投降匈奴,作为汉军将领,已经丧失了一个汉军将领的节操,故称“大节丧”。“余无可浣也”承上一句“已缁之素,不可复白”而来。已经染色的素丝不可能变回白色,因此李陵“大节

丧”,投降之罪无可辩白,也就是材料二的结论句“其背逆也,固非迁之所得而文焉者也”——李陵投降叛逆之罪无可辩白。试题即要求考生从材料一中概括支持王夫之这一观点的史实。与此相对应,考生可以从材料一中找到:①“士卒多死,不得行。陵曰:‘无面目报陛下!’遂降”,即“打仗失败后即投降匈奴”;②“单于以女妻陵,立为右校王,与卫律皆贵用事。卫律常在单于左右;陵居外,有大事乃入议”,单于将女儿嫁给李陵为妻,并立为右校王,李陵与降将卫律一起受到单于重用,成为单于的左膀右臂;③“(征和三年)三月,遣李广利将七万人出五原,击匈奴。匈奴使大将与李陵将三万余骑追汉军,转战九日”,李广利出征匈奴,李陵率三万余骑追击汉军,转战九日。说明李陵投降效忠匈奴单于已是事实。

二、(2024·新课标Ⅱ卷)阅读下面的文言文,完成6~10题。(20分)

材料一:

文侯受子夏经艺,客段干木①,过其闾,未尝不轼也。秦尝欲伐魏,或曰:“魏君贤人是礼国人称仁上下和合未可图也。”文侯由此得誉于诸侯。

(节选自《史记·魏世家》)

材料二:

以兵强,威无不胜。却军还众,不犯魏境者,贤干木之操,高魏文之礼也。高皇帝议欲废太子,吕后患之,子房教以敬迎四皓而厚礼之,太子遂安。夫太子敬厚四皓,以消高帝之议,犹魏文式段干木之闾,却强秦之兵也。

(节选自王充《论衡·非韩》)

?

非:责备,反对。本篇王充指责了韩非“明法尚功”的思想,所以把篇名起作“非韩”。

【注】 ①段干木:战国初魏国名士。②孟贲:战国时勇士。

6.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应的字母写在下面的答题线上。(3分)

【答案】 CEH

【解析】 本题考查考生文言文断句的能力。句意:魏君对贤人特别敬重,魏国人都称赞他的仁德,上下和谐同心,不能谋取。画线句中“贤人是礼”是宾语前置句,意思是“礼贤人”,作“魏君”的谓语和宾语,在后面C处断开。“国人称仁”是主谓宾结构,在后面的E处断开。“上下和合”是主谓结构,在后面的H处断开。

7.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.燕,同“宴”,指宴饮,成语有“新婚燕尔”,其中的“燕”字意思与此相同。

B.怪,以……为怪,意动用法,与《师说》中“不耻相师”的“耻”用法相同。

C.为寿,向尊长敬酒并祝长寿,《鸿门宴》“沛公奉卮酒为寿”的礼仪与此相同。

D.式,同“轼”,指扶轼,与《周亚夫军细柳》“改容式车”的“式”意思相同。

【答案】 A

【解析】 本题考查考生理解常见文言实词的能力。A项,错误。根据语境,“及燕”的“燕”同“宴”,意思是“宴饮”/“新婚燕尔”的“燕”同“宴”,意思是“安乐,欢乐”。意思不同。B项,正确。根据语境,“怪”,以……为怪,意动用法/“耻”,以……为耻,意动用法。C项,正确。根据语境,“为寿”均为向尊长敬酒并祝长寿。D项,正确。根据语境,“式”同“轼”,车前横木。此用为动词,古人立而乘车,低头扶轼以表敬意的礼节。

8.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.魏文侯曾经师从子夏学习儒家经艺,他崇礼敬贤,在诸侯之中享有美誉。每次乘车经过名士段干木居住的里巷时,他一定会行礼致意。

B.汉高祖想废掉太子,改立赵王如意,吕后为此十分恐慌,派人强行要留侯出主意,留侯认为如请到汉高祖景仰已久的四位贤人,将会对太子有利。

C.四位贤人表示太子仁孝爱士,汉高祖打消了废太子的念头,希望他们好好辅助太子;四人本是留侯亲自招来的,这也是没有另立太子的一个因素。

D.王充认为,假如有儿童持刀与孟贲相斗,儿童肯定不能取胜;如果儿童对孟贲恭敬有加,孟贲就不忍心伤害,魏国与秦国的情况正与此相类似。

【答案】 C

【解析】 本题考查考生对文章内容的理解和分析能力。“留侯亲自招来的”错误,张冠李戴。“留侯本招此四人之力也”是说这四个人原本是留侯推荐,吕后“令太子为书,卑辞安车,因使辩士固请”,最终招致而来的,不是“留侯亲自招来的”。

9.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾求公数岁,公辟逃我,今公何自从吾儿游乎?(4分)

(2)却军还众,不犯魏境者,贤干木之操,高魏文之礼也。(4分)

【答案】 (1)我找你们好几年,你们躲着不见我,现在你们为什么来跟我儿子交往呢?

(2)(秦国)退兵还师,不进犯魏国边境的原因,是看重段干木的操守,推崇魏文侯的重礼。

【解析】 本题考查考生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“辟”,同“避”,躲开,回避;“游”,结交,交往。(2)“却”,退,使……退;操,操守,志节。

10.王充认为,“太子敬厚四皓,以消高帝之议”犹如“魏文式段干木之闾,却强秦之兵”,请根据材料分析二者的相似之处。(3分)

【答案】 ①魏国和汉太子因力弱而面临危险境地;②魏文侯和汉太子因崇德敬贤避开了风险。

【解析】 本题考查考生分析并概述文章特定内容和逻辑思维的能力。原材料中与题干相关的语句:“夫力少则修德……夫太子敬厚四皓,以消高帝之议,犹魏文式段干木之闾,却强秦之兵也。”本题要求考生在充分理解材料三王充议论的基础上,归纳出材料一中“魏文式段干木之闾,却强秦之兵”与材料二中“太子敬厚四皓,以消高帝之议”两件事的相似之处。两件事情表面上无关,但在“力少则修德”上是相通的。

●析考情

1.新高考五年真题考情分析

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2024·新课标Ⅰ卷 材料一《资治通鉴·汉纪》、材料二《读通鉴论》 编年体、史论 文言断句、文言词语(文言实词、文言虚词)、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2024·新课标Ⅱ卷 材料一《史记·魏世家》、材料二《史记·留侯世家》、材料三《论衡·非韩》 纪传体、纪传体、史论 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

2023·新课标Ⅰ卷 材料一《韩非子·难一》、材料二《孔丛子·答问》 议论散文体、问对体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2023·新课标Ⅱ卷 材料一《百战奇略》、材料二《唐太宗李卫公问对》 军事理论专著、问对体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

2022·新高考Ⅰ卷 《战国策·魏策三》 国别体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2022·新高考Ⅱ卷 《〈东观汉记〉卷十》 纪传体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

2021·新高考Ⅰ卷 《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》 纪事本末体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2021·新高考Ⅱ卷 《通鉴纪事本末·祖逖北伐》 纪事

本末体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

2020·新高考Ⅰ卷 《明史·左光斗传》 纪传体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

2020·新高考Ⅱ卷 《明史·海瑞传》 纪传体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

2.命题解读

命题

解读 选材

特点 1.2023年新课标卷出现双文本考查形式,2024年新课标Ⅱ卷出现三则材料。

2.选文范围更广,进一步突破史传内容。

3.选材价值引领,充满正能量。

4.断句题创新有守正,力戒伪能力。

5.加点词语考查重语境,回归教材

命题

解读 考查

能力 1.综合运用文言知识进行文言断句的能力。

2.掌握并运用古代文化常识的能力。

3.掌握并运用文言实词在文中含义的能力。

4.准确、通顺、得体地翻译文言句子的能力。

5.理解文意并整合加工文本信息的能力

命题

解读 必备

知识 1.常用的文言知识,包括实词、虚词、通假字、古今异义、偏义复词等。

2.与现代汉语不同的句式和用法,包括判断句、省略句、被动句、倒装句等。

3.文言断句的知识,包括根据词语的含义和用法、语法知识、结构特点等进行断句的方法。

4.常见的古代文化知识。

5.翻译文言句子的原则和方法

●知晓考查点

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》在课程内容中提出了18个任务群,其中任务群8为“中华传统文化经典研习”,任务群14为“中华传统文化专题研讨”,旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言文阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

一、选择题的命题角度

选择题注重考查对基础知识的理解,以及对文本基本内容的梳理和分析。要求考生根据选文的语境(情境),审准题干(选项),筛选信息,比对关键点,作出准确的判断。

表1 高考文言文阅读选择题考向分析

考查内容 题干表述特征 命题角度

文言断句 文中(材料X中)画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分 依据对语意的理解(涉及文言实词、虚词、句式、修辞等),结合句读的知识进行判断。新考法,无法依靠答题技巧得分

考查内容 题干表述特征 命题角度

词语理解 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 对材料中加点的词语进行考查,一方面与教材衔接,另一方面依据语境推断,重点是一词多义

文化常识 对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 考查古代文化知识,涉及地理、名称、官职、教育、历史、典故等常识性知识。有淡出的迹象

考查内容 题干表述特征 命题角度

理解内容 对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 对文本基本内容的理解和分析(兼顾文言知识),涉及人物、事件(原因、过程、结果)、时间、地点等

具体来看,侧重于三个方面:

1.选项的内容和角度基本围绕着文言、文学、文体、文化四个角度进行设问,以考言知识(文言实词、虚词、特殊句式)和文化常识为主。

2.大部分试题的切入点较小,且较为具体,基本上是对具体语句的理解,但也开始出现了着眼全文的分析和概述。

3.有些题目的选项更强调了对文本的整体性把握,要求考生具备较强的理解和综合分析能力。

二、主观题的命题角度

主观题主要侧重两个方面:一方面是翻译文中典型的句子,要能做到结合语境,调用知识积累,准确翻译文句;另一方面是从阅读目标的角度,在疏通文意的基础上,检索重要信息,分析并概括内容要点,力求做到要点全面、逻辑清晰、表达简练。

表2 高考文言文阅读主观题考向分析

考查内容 题干表述特征 命题角度

文言翻译 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分) 对文句中重点实词、虚词、句式以及文化常识的综合考查。命题点往往是古今差异较大或特殊用法的地方

文意概括 就文中的人物、事件、论证或观点进行信息的检索和概括。(3分或5分) 从全文或局部精准定位语句,转化、提炼信息要点,并用精准的语言进行规范表达

具体来看,呈现以下特点:

1.翻译题

重点关注古今语言的异同,且翻译时能够结合文章的语境,达到“信、达、雅”的要求。得分点主要包括两大方面:一是整个句子的大意,往往是2分左右;二是句中的关键实词(主要包括一词多义、古今异义词、通假字、偏义复词等)、特殊用法(词类活用)、文言句式(判断句、被动句、倒装句和省略句)等。命题者一般在一道小题中设置两个这样的得分点,每点1分,且有如下特点:①特别青睐含有重点实词的句子;②特别青睐含有词类活用现象的句子;③特别青睐含有古代汉语特殊句式的句子;④特别青睐只有联系上下文才能准确理解的句子。

2.概括题

传统的文意概括,题干指向明确,且主要是从文中检索信息,用简明、准确的语言进行概括即可。从2023年的新高考命题来看,更侧重于思辨性(批判性思维)的考查,如Ⅰ卷中,子鲋在批驳韩非时,抓住了其论述的关键漏洞,即使用虚假事实。考查要求考生能够进行比较阅读、批判性阅读。

●备考重点

1.选择题重要考点

(1)考查文言断句。

(2)考查文言实词、文化常识、文言句式和成语等。

(3)概述文本内容。

2.主观题重要考点

(1)考查文言文翻译。

(2)考查文言文简答(筛选并整合文中信息)。

温旧知 扣教材 衔接教与考

高考中的“古文”,是以“文言”这种古代书面语写出的文章,包括先秦时期的作品以及后世历代文人模仿先秦书面语写出的作品。高考中选入的文本,都是正统的经典文本,它们既是经世济用的实用文章,又是表述典范的作品。这些文本中,“文言”与“文学”“文章”“文化”是统一的。

●母本溯源

表1 新教材思辨性读写(文言文)的学习规划

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修上 第六单元:学习之道

《劝学》

《师说》 ①学会把握思辨性文本的观点和态度,理解作者思考问题的角度,把握说理的逻辑思路,提高理性思维水平。

②发展辩证思维和批判性思维,学会选择合适的角度,以恰当的方式,有逻辑、有针对性地阐述自己的观点

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修下 第一单元:中华文明之光

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

《齐桓晋文之事》

《庖丁解牛》

《烛之武退秦师》

《鸿门宴》 ①理解中国传统文化的重要理念,体会儒、道思想的不同特点,从不同的角度思考其深层意蕴,并结合当下思考其现实意义。

②理解史传中体现出的智慧、观念,学会对历史叙事进行思辨性阅读,提高认知历史的能力。

③比对分析,领会诸子散文在论事说理方面的不同特点和史传散文在叙事写人方面的艺术手法

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修下 第八单元:责任与担当

《谏太宗十思疏》

《答司马谏议书》

《阿房宫赋》

《六国论》 ①结合相关背景,把握作者观点,理解文中的现实针对性,抓住作者解决现实问题的理性思维方式,赏析其说理艺术。

②辩证分析作者的观点,分析论证过程及所用的论据,学会辩证分析与合理推理,养成大胆质疑、缜密推理的思维习惯

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

选择性

必修上 第二单元:百家争鸣

《〈论语〉十二章》

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《〈老子〉四章》

《五石之瓠》

《兼爱》 ①深入了解先秦诸子百家产生的时代背景,理解经典文本中的思想价值和人文内涵。

②读懂经典文本的基本内涵,把握儒家、道家和墨家的思想特点以及各自的言说风格,结合现实生活,汲取古人智慧,培养理性思辨精神

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

选择性

必修中 第三单元:历史的现场

《屈原列传》

《苏武传》

《过秦论》

《五代史伶官传序》 ①回到历史现场,品鉴史传作品,领略人物风采,理解史家对历史人物的认识和评价,并进一步理解史家的历史观念和叙事艺术。

②把握史论作品中作者的观点和论述方式,学习作者思考社会现实问题的态度和方法,赏析其说理艺术

表2 高考常见文言文文本的文体类型及特征

文体类型 文体特征

政论文 针对现实,有目的地提出观点、见解以解决现实中的问题,具有鲜明的观点和丰富的论证的文本

特点:鲜明的政治立场、严密的逻辑结构、深刻的思想内涵及独特的语言风格

史传文 也叫历史散文,分为编年体(以年代为线索编排相关的历史事件)、纪传体(通过记叙人物活动反映历史事件)和纪事本末体

(以事件为主线,将有关专题材料集中在一起)。特点:真实性、艺术性、概括性和通俗性

文体类型 文体特征

语录体散文 用语录形式写成的以记言为主的散文。特点:观点鲜明,思想内容深刻;篇幅简短,语言精练

传状 即传记和行状。传记,主要记述人物的生平事迹,根据各种书面的、口头的回忆、调查等相关材料,加以选择性地编排、描写与说明而成;行状是记述死者世系、籍贯、生卒年月和生平概略的文章。特点:①人物的时代性和代表性;②选材的真实性和典型性;③选文兼具史实性和文学性

文体类型 文体特征

碑志 大抵可分为纪功碑文、宫室庙宇碑文、墓碑文和讽讥碑文。特点:①篇幅短小精悍;②内容充实鲜明;③文辞简洁洗练;④材料真实有据

序跋 作者陈述著作的主旨或经过,或是他人对著作的介绍。一般而言,“序”在书前,“跋”在书尾,合称“序跋”。特点:①思想内容表达的无限性;②体裁具有外现体与内隐体的双重性;③表达方式与表现手法的灵活多样性;④语言运用的情境性与得体性

文体类型 文体特征

书信 人们互相交流思想与情感的重要工具,有着丰富的题材内容和独特的艺术魅力。特点:①本于实用,托于审美;②形式自由,灵活多变;③情感真挚,个性鲜明

【回归提炼】

统观教材选文,既考虑到了文学史的脉络,也兼顾涵盖了经史子集,更具深度和广度地体现了中国传统文化的特质,切入了传统文化的思想根基和精神内核。这种从枝叶花果到主干根底的编排,体现了循序渐进的原则,也体现了对传统文化核心理念的认知。

考点练透1 结合语境,培养语感

——识别标志巧断句

定重点 讲技法 掌握解题术

●高分技法

【必备知识】

掌握文言断句的方法

【关键能力】

文言断句主观题答题2步骤

第一步:疏通语句,抓住关键

综合全篇梳理文言文内容,按照根据语法断句、根据虚词断句、根据句式断句、根据修辞断句、根据总分关系断句、注重对话引文(重点是找名词和代词、找动词和形容词、找对话词、找虚词、找固定句式和找对称)等六大解题方法入手。

第二步:借助语境,综合判断

答题时,需要结合具体的文本语境,按要求和分值进行断句。

●典题试做

(2024·山东名校考试联盟模拟,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

太平兴国六年三月,诏:“诸州大狱长吏不亲决胥吏旁缘为奸逮捕证左滋蔓逾年而狱未具。”上不欲天下有滞狱,乃建三限之制:大事四十日,中事二十日,小事十日。四月,上亲躬听断,京城诸司狱有疑者,多临决之。

(节选自《皇宋通鉴长编纪事本末·太宗皇帝》,有删改)

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

/状元支招/

第一步:疏通语句,抓住关键

综合全篇梳理文言文内容,从“找名词和代词”“找动词和形容词”“找对话词”“找虚词”“找固定句式”和“找对称”等六大解题关键入手。“长吏不亲决”的主语为“长吏”,谓语为“决”,结构句意完整,“胥吏”是下一句的主语,B处应断开;“胥吏旁缘为奸”与前一句是分述“长吏”与“胥吏”的两种不同行为,主语为“胥吏”,谓语为“为奸”,语意结构皆完整,其后C处应断开;“逮捕证左”的主语为“胥吏”,“逮捕”为谓语,“证左”为宾语,结构完整,“滋蔓逾年”是指前面的两种情况导致的祸患,宜放句首,前面应断开,在E处断开。故应在BCE处断开。

第二步:借助语境,综合判断

答题时,需要结合具体的文本语境,按要求和分值进行断句。

句意:长吏不亲自审判,小吏相互勾结做坏事,逮捕证人,祸患滋长扩大超过一年但是案件没有判决。

【答案】 BCE

【参考译文】

太平兴国六年三月,(皇上)下诏说:“各州重大案件,长吏不亲自审判,小吏相互勾结做坏事,逮捕证人,祸患滋长扩大超过一年,但是案件没有判决。”皇上不想天下有滞留的案件,于是设立三种限制断案时间的制度:大的案件四十日,中等的案件二十日,小的案件十日。四月,皇上亲自听取有关案件的陈述而判决,京城各司案件有疑点的,(皇上)大多亲自裁决。

找短板 强突破 全面促提升

短板 不会根据句法结构断句

针对突破 根据标志去断句

误点 解决方法

误点1:虚词功能,模糊不清 积累并掌握有规律性的文言虚词,如句首语气词(“夫” “盖”等)可在其前断句;句末语气词(“矣”“已”

“也”等)可在其后断句;关联词(“而”“然”等),多可在其前断句。熟悉这些知识并加以利用,可避免误断失分

误点 解决方法

误点2:语法结构,剖析不准 ①分析谓语与它前后词语之间的关系:谓语前是主语,谓语后是宾语;主、宾一般由名词或代词充当,谓语由动词或形容词充当。②理清句子的表述结构。有些句子,表述时常常有一些明显的形式结构,如总分、分总、并列等,由此切入,可以有效断句

误点3:固定句式,割裂拆散 牢记文言文固定句式并加以充分利用。比如“何……之有” “不亦……乎”“孰与……乎”“无乃……乎”“得无……乎”“其……之谓也”等

误点 解决方法

误点4:修辞手法,不懂利用 文言文也讲究修辞,顶真、排比、对偶、反复是文言文中常见的修辞手法。句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。利用这两大特点,我们就可以比较容易地断句

误点5:专用词语,不明其意 古文中的一些专用词,诸如人名、字号、时间、地名、年号、官职名、朝代名、事物名等,对于断句也有很大帮助,平时训练要善于利用

●对点强化

1.(2024·黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学四模,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

晁错言于上曰:“圣王在上而民不冻饥者非能耕而食之织而衣之也为开其资财之道也。方今之务,莫若使民务农而已矣。欲民务农,在于贵粟。贵粟之道,在于使民以粟为赏罚。今募天下入粟县官,得以拜爵,得以除罪。粟者,王者大用,政之本务。”

(节选自《商君书·外内》)

材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

【答案】 CEG

【解析】 第一个“而”字连接“圣王在上”和“民不冻饥者”,中间不断开,“者”放在上句句末,是判断句的上句,后面C处断开;“耕而食之”“织而衣之”结构一致,中间断开,即E处断开;“非能……也”是判断句的下句,后面G处断开。

【参考译文】

晁错对汉文帝说:“圣明的君王在上位而百姓不挨饿受冻,不是(君主)耕作而为他们提供食物,不是(君主)纺织而为他们提供衣物,而是为他们开辟积累财物的道路。现在的当务之急,莫过于让百姓务农。要让百姓务农,关键在于以粮食为贵。以粮食为贵的办法,在于让百姓把粮食作为赏罚依据。现在招募天下百姓向朝廷缴纳粮食,可以授给爵位,也可以免除罪罚。粮食,对君王的用处很大,是为政的根本要务。”

2.(2024·江西省南昌市二模,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

(董仲舒)以为:“义动君子,利动贪人。如匈奴者,非可以仁义说也,独可说以厚利,结之于天耳。”察仲舒之论,考诸行事,乃知其未合于当时,而有阙于后世也。当孝武时,虽征伐克获,而士马物故亦略相当;虽开河南之野,建朔方之郡,亦弃造阳之北九百余里。匈奴人民每来降汉,单于亦辄拘留汉使以相报复,其桀骜尚如斯,安肯以爱子而为质乎?此不合当时之言也。若不置质空约和亲是袭孝文既往之悔而长匈奴无已之诈也。夫边城不选守境武略之臣,修障隧备塞之具,厉长戟劲弩之械,恃吾所以待边寇,而务赋敛于民,远行货赂,割剥百姓,以奉寇雠。信甘言,守空约,而几胡马之不窥,不已过乎!

(节选自《汉书·匈奴传下》)

材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

【答案】 BCF

【解析】 “若不置质”“空约和亲”,都是动宾结构,句意完整,各自单独成句,B、C处断开;“袭孝文既往之悔”与“长匈奴无已之诈”,句式对称,句意相关,中间“而”前F处断开。

【参考译文】

(董仲舒)认为:“仁义能够感动君子,利益能够鼓动贪婪的小人。像匈奴人那样的,是不能用宣教仁义来使他们明白的,只能用厚利金钱使他们高兴,和他们向天发誓,结下盟约。”然而考察一下董仲舒的言论,与当时的事实情势比较一下,就会知道他说的在当时是不合时宜的,对后世来说也有不正确的地方。在孝武帝的时候,虽然攻打匈奴,所获甚多,然而士兵、战马死去的数目与获得的也大致差不多;虽然开辟了河套以南的原野,建筑了朔方郡,可是也抛弃了造阳以北九百多里的地方。匈奴的百姓时时来投降汉朝,单于也总是扣留汉朝使者来报

复,他们桀骜不驯的性格还是原来那样,又怎么肯把自己的爱子交给汉朝做人质呢?这就是董仲舒言论不合时宜的地方。如果不能做到让匈奴人来做人质,和亲的盟约就是白纸一张,这就重犯了孝文帝过去的错误,而助长匈奴没完没了的欺诈行为。不选拔能够保卫国境的武将驻守边境上的城池;不修亭障、筑小路,准备保卫边塞的手段;不把长戟磨锋利、把劲弓准备好,使我们有所凭藉、有所依靠应对边寇,却一味向百姓横征暴敛,远行贿赂匈奴,剥夺百姓的财产,送给我们的敌人。相信虚假的好话,信守空无一用的盟约,却期望匈奴人不来入侵,这不也太过分了吗!

3.(2024·河南省名校联盟5月联考,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

仲尼曰:“灵公污,晏子事之以整齐;庄公壮,晏子事之以宣武;景公奢,晏子事之以恭俭。晏子,君子也!相三君而善不通下,晏子,细人也!”晏子闻之,见仲尼曰:“婴闻君子有讥于婴是以来见如婴者岂能以道食人者哉!婴之宗族待婴而祀其先人者数百家,与齐国之简士待婴而举火者数百家,臣为此仕者也。”晏子出,仲尼送之以宾客之礼,再拜其辱。反,命门弟子曰:“救民之姓而不夸,行补三君而不有,晏子,果君子也!”

(节选自《晏子春秋·外篇上》)

材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

【答案】 CEG

【解析】 “婴闻君子有讥于婴”语意完整,为主谓宾结构,在“婴”后断开,即C处断开;“是以来见”语意完整,“是以”表因果的连词,引出结果“来见”,在“见”后断开,即在E处断开;“如婴者”中“者”表停顿,在“者”后断开,即在G处断开。

【参考译文】

孔子说:“齐灵公行为污秽,晏子以严整齐正的礼仪规范侍奉他;齐庄公崇尚武力,晏子以宣扬武德侍奉他;齐景公浮华奢侈,晏子以谦恭节俭侍奉他。晏子,是个君子啊!晏子辅佐三位君王但善政不能遍及下面的臣民,晏子,是个小人啊!”晏子听到这话,去见孔子说:“我听说先生您对我有所讥评,所以来见您。像我晏婴这样的人,岂能拿大道理给人当饭吃啊!我的家族中靠我来祭祀先人的有数百家,还有齐国的贫寒之士靠我救助而度日活命的也有数百家,我是为这个才出仕的。”晏子告辞,孔子以贵宾的礼节送行,两次拜谢他的屈尊光临。返回后,孔子教诲门下弟子说:“救助百姓的生存而不自夸,以品行补正了三位君王而不居功自傲,晏子,果真是个君子啊!”

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

知识导图

【二轮任务】

结合一轮复习情况及阅卷大数据,考生在二轮复习时应注意以下问题:

1.文言断句题

忽视“断点”异同,易出错。

2.文言词语题

多义实词和文化常识脱离语境,判断失误。

3.文言概述题

断章取义,有失偏颇。

4.文言翻译题

(1)文言基础知识(如实词、虚词、特殊句式等)积累不足,翻译不准确。

(2)缺乏语境意识,忽视上下文。

(3)缺乏采点意识,眉毛胡子一把抓。

5.文言简答题

(1)翻译差,读不懂。

(2)概括差,话啰嗦。

(3)思路乱,不清晰。

二轮复习中,在强化“练为主导”的前提下,仍不要弱化对文言基础的积累和夯实,做到训练一篇、精读一篇、积累一篇,开辟文言文学习的新阵地。另外,努力改正上述问题,突破得高分的瓶颈。

首自查 找增点 心中有方向

对于以下做法,自己能做到的请打“√”,尚未做到的请打“×”,打“×”项便是你要在二轮复习环节中,重点攻克的。

文言文阅读二轮复习能力自评表

自评内容 自评结果 自评标准

1.我知道文言文阅读命题的选文选材范围愈加广泛,文体多倾向于议论说理类,材料是多文本组合 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

2.在阅读的过程中,我会重点看人名,但是对于地名、官职名、朝代名、器物名等,我会跳过,这样能快速阅读

自评内容 自评结果 自评标准

3.我掌握了断句的方法,特别关注核心动词、对称结构和固定搭配。我会先断开易断的地方 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

4.古代文化常识题,我会结合语境具体判断

5.文言字词的解说,提醒我们要注意课内文言文,尤其是一词多义等特殊文言现象的复习

自评内容 自评结果 自评标准

6.对于文意理解概述题,考虑到基本事实很少出错,我会优先考虑前后逻辑推断方面可能出错 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

7.我能区分文言特殊句式并且能在文言翻译时有意识地通过“增”和“调”的方式把意思理顺

8.文言翻译题,我能比较准确地定位出“得分点字词”,并且我习惯于用打括号的方式补充主语和宾语

自评内容 自评结果 自评标准

9.文言翻译题,我会以直译为主,以意译为辅。在翻译中,我会特别注意其中的语法现象,如通假字、词类活用、特殊句式等 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

10.对文言文阅读最后一道简答题,我不会感到无从下手。我不会用原文作答,而是用概括后的语言分点作答

研真题 析考情 知晓考查点

读懂文言文5方法

1.勾画圈点法:边阅读边画出人名、地名、时间词、事件起讫词语以及文中评议性词句,画出较难理解的词句等,同时思考总结“何人何时何事” 等内容。

2.主线阅读法:阅读时牢牢抓住“什么人什么时间什么地点做过什么事,事情的结果怎样”这条主线来筛选信息,划分层次,把握内容提要。

3.借题解文法:要借助的这个题就是几乎每卷必有的文意概括题。所给的四个选项均是命题人对文意的概括,其中只有一项不正确,即使不正确的选项,其内容也不是完全不正确,错误只在个别词语上。这样,该题绝大部分正确文意便是我们读懂内容最好的“提示” 和“拐杖”,一定要借助“此题”来解文。

4.以文解文法:就是借用文本中的句子来理解。文本中的诸多因素存在着一种互相制约、互相阐释的关系,这是读者解文的一种依据。阅读时要仔细发掘,前后文会给你提供帮助。

5.出处解文法:读文言文,一定要注意出处。如果是传记,关注出处,能够把握传主的生活背景、当时的社会环境、朝代的官职称谓、风土人情等相关内容;如果是议论文,可以掌握作者的观点或与议论有关的信息;如果是游记散文,可以知道描写的景物,或者文体,如记、赋、序等。

●研真题

一、(2024·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文言文,完成1~5题。(22分)

材料一:

千人。陵居谷中,虏在山上,四面射,矢如雨下。士卒多死,不得行。陵曰:“无面目报陛下!”遂降。上怒甚,群臣皆罪陵。上以问太史令

?

链接教材:初,武与李陵俱为侍中。武使匈奴,明年,陵降,不敢求武。(选择性必修中册《苏武传》)

兵以备汉军。”上于是族陵家。既而闻之,乃汉将降匈奴者李绪,非陵也。陵使人刺杀绪,大阏氏欲杀陵,单于匿之北方。大阏氏死,乃还。单于以女妻陵,立为右校王,与卫律皆贵用事。卫律常在单于左右;陵居外,有大事乃入议。(征和三年)三月,遣李广利将七万人出五原,击匈奴。匈奴使大将与李陵将三万余骑追汉军,转战九日。

(节选自《资治通鉴·汉纪》)

?

《资治通鉴》的内容以政治、军事和民族关系为主,兼及经济、文化和历史人物评价,目的是通过对事关国家盛衰、民族兴亡的统治阶级政策的描述警示后人。

材料二:

则余无可浣也。李陵曰“思一得当以报汉”,愧苏武而为之辞也。其背逆也,固非迁之所得而文焉者也。

(节选自王夫之《读通鉴论》卷三)

?

这本书以司马光的《资治通鉴》为蓝本,对于先秦到五代之间的各个朝代进行了全面的分析论述,其中有对历史规律的探寻,也有对当时人物的批判,他的观点独到,文采飞扬,是史学著作中不可多得的优秀作品。

【注】 贰师,指汉代贰师将军李广利。

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应的字母写在下面的答题线上。(3分)

【答案】 ADF

【解析】 本题考查考生文言文断句的能力。句意:身为将领却向敌军投降,投降以后又为新主效死作战,即使想要洗涤自己身上的污点,可已经染黑的白布不可能重新变白。“为将而降”与“降而为之……”为顶针的修辞手法,在中间的A处断开。“为之”作“效死以战”的状语,“效死”是“战”的修饰成分,中间均不可断开,可在后面的D处断开。“虽……,而……”是转折关系的复句,在中间的F处断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.壮,认为……豪壮,意动用法,与《老子》“不贵难得之货”的“贵”用法相同。

B.亲,父母,可偏指父或母,与《孔雀东南飞》“我有亲父兄”的“亲”意思不相同。

C.“彼之不死”与《爱莲说》“予独爱莲之出淤泥而不染”的“之”用法不相同。

D.迨,等到,与《项脊轩志》“迨诸父异爨”的“迨”字意思相同。

【答案】 C

【解析】 本题考查考生理解和掌握文言文一词多义现象和词类活用、判断偏义复词的能力。A项,正确。壮,认为……豪壮,意动用法;/贵,以……为贵,意动用法。句意:皇帝赞许李陵的豪情壮志,就答应了他的请求。/不以难得稀有的财货为贵。B项,正确。父母,可偏指父或母;/属性词,血统最接近的。句意:李陵侍奉父母很孝顺。/我有一个亲哥哥。C项,错误。相同,都是助词,在主谓之间,取消句子独立性。句意:他之所以没有死节。/我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不被污染。D项,正确。都是“等到”。句意:等到后来李广利征讨匈奴。/等到伯父叔父们分家以后。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.李陵擅长骑马射箭,受命在酒泉、张掖训练军队。李广利出击匈奴时,李陵请求以少击众,率五千步卒深入单于王庭,王夫之认为这是“自炫其勇”。

B.李陵遭遇单于三万人马,奋力作战,单于震恐,召八万人围攻李陵,李陵率军杀敌数千。对于李陵的战功,司马迁称赞他虽败犹荣,而王夫之则未置一词。

C.李陵投降后,武帝大怒,司马迁竭力替李陵辩白。王夫之认为,司马迁这样做的原因,是担心如果不及时为李陵掩饰罪过,就会损害李广的声誉。

D.武帝误信李陵帮助匈奴训练军队,诛杀李陵家族,其实帮助匈奴的是李绪。王夫之认为,即便灭族之祸可以归罪于李绪,李陵的罪责也无可推卸。

【答案】 C

【解析】 本题考查考生对文章内容的理解和分析能力。C项,“担心如果不及时为李陵掩饰罪过,就会损害李广的声誉”错误。原文“抑称道李广于不绝,以奖其世业”,“称道李广”是为了替李陵辩白,并不是“担心如果不及时为李陵掩饰罪过,就会损害李广的声誉”。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)愿得自当一队,到兰干山南以分单于兵,毋令专乡贰师军。(4分)

(2)李陵曰“思一得当以报汉”,愧苏武而为之辞也。(4分)

【答案】 (1)(我)希望能独立带领一队,到兰干山南去分散单于的兵力,不要让匈奴专门针对贰师将军的部队。

(2)李陵说“想得到适当的机会来报答汉室”,是愧对苏武而给这件事情找个借口。

【解析】 本题考查考生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“分”,分散;“乡”,同“向”,针对。(2)“得当”,得到适当的机会;“辞”,借口。

5.王夫之强调李陵“大节丧,则余无可浣也”,材料一有哪些事实可以支持王夫之的观点?请简要概括。(5分)

【答案】 ①李陵打仗失败后即投降匈奴;②与降将卫律一道成为单于的左膀右臂;③率领大军追击汉军。

【解析】 本题考查考生筛选信息、概括要点和分析论点、论据和论证手法的能力。作答此题,首先要理解王夫之“大节丧,则余无可浣也”一句的意思。李陵投降匈奴,作为汉军将领,已经丧失了一个汉军将领的节操,故称“大节丧”。“余无可浣也”承上一句“已缁之素,不可复白”而来。已经染色的素丝不可能变回白色,因此李陵“大节

丧”,投降之罪无可辩白,也就是材料二的结论句“其背逆也,固非迁之所得而文焉者也”——李陵投降叛逆之罪无可辩白。试题即要求考生从材料一中概括支持王夫之这一观点的史实。与此相对应,考生可以从材料一中找到:①“士卒多死,不得行。陵曰:‘无面目报陛下!’遂降”,即“打仗失败后即投降匈奴”;②“单于以女妻陵,立为右校王,与卫律皆贵用事。卫律常在单于左右;陵居外,有大事乃入议”,单于将女儿嫁给李陵为妻,并立为右校王,李陵与降将卫律一起受到单于重用,成为单于的左膀右臂;③“(征和三年)三月,遣李广利将七万人出五原,击匈奴。匈奴使大将与李陵将三万余骑追汉军,转战九日”,李广利出征匈奴,李陵率三万余骑追击汉军,转战九日。说明李陵投降效忠匈奴单于已是事实。

二、(2024·新课标Ⅱ卷)阅读下面的文言文,完成6~10题。(20分)

材料一:

文侯受子夏经艺,客段干木①,过其闾,未尝不轼也。秦尝欲伐魏,或曰:“魏君贤人是礼国人称仁上下和合未可图也。”文侯由此得誉于诸侯。

(节选自《史记·魏世家》)

材料二:

以兵强,威无不胜。却军还众,不犯魏境者,贤干木之操,高魏文之礼也。高皇帝议欲废太子,吕后患之,子房教以敬迎四皓而厚礼之,太子遂安。夫太子敬厚四皓,以消高帝之议,犹魏文式段干木之闾,却强秦之兵也。

(节选自王充《论衡·非韩》)

?

非:责备,反对。本篇王充指责了韩非“明法尚功”的思想,所以把篇名起作“非韩”。

【注】 ①段干木:战国初魏国名士。②孟贲:战国时勇士。

6.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应的字母写在下面的答题线上。(3分)

【答案】 CEH

【解析】 本题考查考生文言文断句的能力。句意:魏君对贤人特别敬重,魏国人都称赞他的仁德,上下和谐同心,不能谋取。画线句中“贤人是礼”是宾语前置句,意思是“礼贤人”,作“魏君”的谓语和宾语,在后面C处断开。“国人称仁”是主谓宾结构,在后面的E处断开。“上下和合”是主谓结构,在后面的H处断开。

7.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.燕,同“宴”,指宴饮,成语有“新婚燕尔”,其中的“燕”字意思与此相同。

B.怪,以……为怪,意动用法,与《师说》中“不耻相师”的“耻”用法相同。

C.为寿,向尊长敬酒并祝长寿,《鸿门宴》“沛公奉卮酒为寿”的礼仪与此相同。

D.式,同“轼”,指扶轼,与《周亚夫军细柳》“改容式车”的“式”意思相同。

【答案】 A

【解析】 本题考查考生理解常见文言实词的能力。A项,错误。根据语境,“及燕”的“燕”同“宴”,意思是“宴饮”/“新婚燕尔”的“燕”同“宴”,意思是“安乐,欢乐”。意思不同。B项,正确。根据语境,“怪”,以……为怪,意动用法/“耻”,以……为耻,意动用法。C项,正确。根据语境,“为寿”均为向尊长敬酒并祝长寿。D项,正确。根据语境,“式”同“轼”,车前横木。此用为动词,古人立而乘车,低头扶轼以表敬意的礼节。

8.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.魏文侯曾经师从子夏学习儒家经艺,他崇礼敬贤,在诸侯之中享有美誉。每次乘车经过名士段干木居住的里巷时,他一定会行礼致意。

B.汉高祖想废掉太子,改立赵王如意,吕后为此十分恐慌,派人强行要留侯出主意,留侯认为如请到汉高祖景仰已久的四位贤人,将会对太子有利。

C.四位贤人表示太子仁孝爱士,汉高祖打消了废太子的念头,希望他们好好辅助太子;四人本是留侯亲自招来的,这也是没有另立太子的一个因素。

D.王充认为,假如有儿童持刀与孟贲相斗,儿童肯定不能取胜;如果儿童对孟贲恭敬有加,孟贲就不忍心伤害,魏国与秦国的情况正与此相类似。

【答案】 C

【解析】 本题考查考生对文章内容的理解和分析能力。“留侯亲自招来的”错误,张冠李戴。“留侯本招此四人之力也”是说这四个人原本是留侯推荐,吕后“令太子为书,卑辞安车,因使辩士固请”,最终招致而来的,不是“留侯亲自招来的”。

9.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾求公数岁,公辟逃我,今公何自从吾儿游乎?(4分)

(2)却军还众,不犯魏境者,贤干木之操,高魏文之礼也。(4分)

【答案】 (1)我找你们好几年,你们躲着不见我,现在你们为什么来跟我儿子交往呢?

(2)(秦国)退兵还师,不进犯魏国边境的原因,是看重段干木的操守,推崇魏文侯的重礼。

【解析】 本题考查考生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“辟”,同“避”,躲开,回避;“游”,结交,交往。(2)“却”,退,使……退;操,操守,志节。

10.王充认为,“太子敬厚四皓,以消高帝之议”犹如“魏文式段干木之闾,却强秦之兵”,请根据材料分析二者的相似之处。(3分)

【答案】 ①魏国和汉太子因力弱而面临危险境地;②魏文侯和汉太子因崇德敬贤避开了风险。

【解析】 本题考查考生分析并概述文章特定内容和逻辑思维的能力。原材料中与题干相关的语句:“夫力少则修德……夫太子敬厚四皓,以消高帝之议,犹魏文式段干木之闾,却强秦之兵也。”本题要求考生在充分理解材料三王充议论的基础上,归纳出材料一中“魏文式段干木之闾,却强秦之兵”与材料二中“太子敬厚四皓,以消高帝之议”两件事的相似之处。两件事情表面上无关,但在“力少则修德”上是相通的。

●析考情

1.新高考五年真题考情分析

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2024·新课标Ⅰ卷 材料一《资治通鉴·汉纪》、材料二《读通鉴论》 编年体、史论 文言断句、文言词语(文言实词、文言虚词)、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2024·新课标Ⅱ卷 材料一《史记·魏世家》、材料二《史记·留侯世家》、材料三《论衡·非韩》 纪传体、纪传体、史论 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

2023·新课标Ⅰ卷 材料一《韩非子·难一》、材料二《孔丛子·答问》 议论散文体、问对体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2023·新课标Ⅱ卷 材料一《百战奇略》、材料二《唐太宗李卫公问对》 军事理论专著、问对体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

2022·新高考Ⅰ卷 《战国策·魏策三》 国别体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2022·新高考Ⅱ卷 《〈东观汉记〉卷十》 纪传体 文言断句、文言词语(文言实词、文化常识)、文意概括 文言翻译、文言简答

2021·新高考Ⅰ卷 《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》 纪事本末体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

年份/卷别 文本来源 文本体裁 考查内容

客观题 主观题

2021·新高考Ⅱ卷 《通鉴纪事本末·祖逖北伐》 纪事

本末体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

2020·新高考Ⅰ卷 《明史·左光斗传》 纪传体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

2020·新高考Ⅱ卷 《明史·海瑞传》 纪传体 文言断句、文化常识、文意概括 文言翻译、文言简答

2.命题解读

命题

解读 选材

特点 1.2023年新课标卷出现双文本考查形式,2024年新课标Ⅱ卷出现三则材料。

2.选文范围更广,进一步突破史传内容。

3.选材价值引领,充满正能量。

4.断句题创新有守正,力戒伪能力。

5.加点词语考查重语境,回归教材

命题

解读 考查

能力 1.综合运用文言知识进行文言断句的能力。

2.掌握并运用古代文化常识的能力。

3.掌握并运用文言实词在文中含义的能力。

4.准确、通顺、得体地翻译文言句子的能力。

5.理解文意并整合加工文本信息的能力

命题

解读 必备

知识 1.常用的文言知识,包括实词、虚词、通假字、古今异义、偏义复词等。

2.与现代汉语不同的句式和用法,包括判断句、省略句、被动句、倒装句等。

3.文言断句的知识,包括根据词语的含义和用法、语法知识、结构特点等进行断句的方法。

4.常见的古代文化知识。

5.翻译文言句子的原则和方法

●知晓考查点

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》在课程内容中提出了18个任务群,其中任务群8为“中华传统文化经典研习”,任务群14为“中华传统文化专题研讨”,旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言文阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

一、选择题的命题角度

选择题注重考查对基础知识的理解,以及对文本基本内容的梳理和分析。要求考生根据选文的语境(情境),审准题干(选项),筛选信息,比对关键点,作出准确的判断。

表1 高考文言文阅读选择题考向分析

考查内容 题干表述特征 命题角度

文言断句 文中(材料X中)画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分 依据对语意的理解(涉及文言实词、虚词、句式、修辞等),结合句读的知识进行判断。新考法,无法依靠答题技巧得分

考查内容 题干表述特征 命题角度

词语理解 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 对材料中加点的词语进行考查,一方面与教材衔接,另一方面依据语境推断,重点是一词多义

文化常识 对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 考查古代文化知识,涉及地理、名称、官职、教育、历史、典故等常识性知识。有淡出的迹象

考查内容 题干表述特征 命题角度

理解内容 对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 对文本基本内容的理解和分析(兼顾文言知识),涉及人物、事件(原因、过程、结果)、时间、地点等

具体来看,侧重于三个方面:

1.选项的内容和角度基本围绕着文言、文学、文体、文化四个角度进行设问,以考言知识(文言实词、虚词、特殊句式)和文化常识为主。

2.大部分试题的切入点较小,且较为具体,基本上是对具体语句的理解,但也开始出现了着眼全文的分析和概述。

3.有些题目的选项更强调了对文本的整体性把握,要求考生具备较强的理解和综合分析能力。

二、主观题的命题角度

主观题主要侧重两个方面:一方面是翻译文中典型的句子,要能做到结合语境,调用知识积累,准确翻译文句;另一方面是从阅读目标的角度,在疏通文意的基础上,检索重要信息,分析并概括内容要点,力求做到要点全面、逻辑清晰、表达简练。

表2 高考文言文阅读主观题考向分析

考查内容 题干表述特征 命题角度

文言翻译 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分) 对文句中重点实词、虚词、句式以及文化常识的综合考查。命题点往往是古今差异较大或特殊用法的地方

文意概括 就文中的人物、事件、论证或观点进行信息的检索和概括。(3分或5分) 从全文或局部精准定位语句,转化、提炼信息要点,并用精准的语言进行规范表达

具体来看,呈现以下特点:

1.翻译题

重点关注古今语言的异同,且翻译时能够结合文章的语境,达到“信、达、雅”的要求。得分点主要包括两大方面:一是整个句子的大意,往往是2分左右;二是句中的关键实词(主要包括一词多义、古今异义词、通假字、偏义复词等)、特殊用法(词类活用)、文言句式(判断句、被动句、倒装句和省略句)等。命题者一般在一道小题中设置两个这样的得分点,每点1分,且有如下特点:①特别青睐含有重点实词的句子;②特别青睐含有词类活用现象的句子;③特别青睐含有古代汉语特殊句式的句子;④特别青睐只有联系上下文才能准确理解的句子。

2.概括题

传统的文意概括,题干指向明确,且主要是从文中检索信息,用简明、准确的语言进行概括即可。从2023年的新高考命题来看,更侧重于思辨性(批判性思维)的考查,如Ⅰ卷中,子鲋在批驳韩非时,抓住了其论述的关键漏洞,即使用虚假事实。考查要求考生能够进行比较阅读、批判性阅读。

●备考重点

1.选择题重要考点

(1)考查文言断句。

(2)考查文言实词、文化常识、文言句式和成语等。

(3)概述文本内容。

2.主观题重要考点

(1)考查文言文翻译。

(2)考查文言文简答(筛选并整合文中信息)。

温旧知 扣教材 衔接教与考

高考中的“古文”,是以“文言”这种古代书面语写出的文章,包括先秦时期的作品以及后世历代文人模仿先秦书面语写出的作品。高考中选入的文本,都是正统的经典文本,它们既是经世济用的实用文章,又是表述典范的作品。这些文本中,“文言”与“文学”“文章”“文化”是统一的。

●母本溯源

表1 新教材思辨性读写(文言文)的学习规划

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修上 第六单元:学习之道

《劝学》

《师说》 ①学会把握思辨性文本的观点和态度,理解作者思考问题的角度,把握说理的逻辑思路,提高理性思维水平。

②发展辩证思维和批判性思维,学会选择合适的角度,以恰当的方式,有逻辑、有针对性地阐述自己的观点

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修下 第一单元:中华文明之光

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

《齐桓晋文之事》

《庖丁解牛》

《烛之武退秦师》

《鸿门宴》 ①理解中国传统文化的重要理念,体会儒、道思想的不同特点,从不同的角度思考其深层意蕴,并结合当下思考其现实意义。

②理解史传中体现出的智慧、观念,学会对历史叙事进行思辨性阅读,提高认知历史的能力。

③比对分析,领会诸子散文在论事说理方面的不同特点和史传散文在叙事写人方面的艺术手法

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修下 第八单元:责任与担当

《谏太宗十思疏》

《答司马谏议书》

《阿房宫赋》

《六国论》 ①结合相关背景,把握作者观点,理解文中的现实针对性,抓住作者解决现实问题的理性思维方式,赏析其说理艺术。

②辩证分析作者的观点,分析论证过程及所用的论据,学会辩证分析与合理推理,养成大胆质疑、缜密推理的思维习惯

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

选择性

必修上 第二单元:百家争鸣

《〈论语〉十二章》

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《〈老子〉四章》

《五石之瓠》

《兼爱》 ①深入了解先秦诸子百家产生的时代背景,理解经典文本中的思想价值和人文内涵。

②读懂经典文本的基本内涵,把握儒家、道家和墨家的思想特点以及各自的言说风格,结合现实生活,汲取古人智慧,培养理性思辨精神

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

选择性

必修中 第三单元:历史的现场

《屈原列传》

《苏武传》

《过秦论》

《五代史伶官传序》 ①回到历史现场,品鉴史传作品,领略人物风采,理解史家对历史人物的认识和评价,并进一步理解史家的历史观念和叙事艺术。

②把握史论作品中作者的观点和论述方式,学习作者思考社会现实问题的态度和方法,赏析其说理艺术

表2 高考常见文言文文本的文体类型及特征

文体类型 文体特征

政论文 针对现实,有目的地提出观点、见解以解决现实中的问题,具有鲜明的观点和丰富的论证的文本

特点:鲜明的政治立场、严密的逻辑结构、深刻的思想内涵及独特的语言风格

史传文 也叫历史散文,分为编年体(以年代为线索编排相关的历史事件)、纪传体(通过记叙人物活动反映历史事件)和纪事本末体

(以事件为主线,将有关专题材料集中在一起)。特点:真实性、艺术性、概括性和通俗性

文体类型 文体特征

语录体散文 用语录形式写成的以记言为主的散文。特点:观点鲜明,思想内容深刻;篇幅简短,语言精练

传状 即传记和行状。传记,主要记述人物的生平事迹,根据各种书面的、口头的回忆、调查等相关材料,加以选择性地编排、描写与说明而成;行状是记述死者世系、籍贯、生卒年月和生平概略的文章。特点:①人物的时代性和代表性;②选材的真实性和典型性;③选文兼具史实性和文学性

文体类型 文体特征

碑志 大抵可分为纪功碑文、宫室庙宇碑文、墓碑文和讽讥碑文。特点:①篇幅短小精悍;②内容充实鲜明;③文辞简洁洗练;④材料真实有据

序跋 作者陈述著作的主旨或经过,或是他人对著作的介绍。一般而言,“序”在书前,“跋”在书尾,合称“序跋”。特点:①思想内容表达的无限性;②体裁具有外现体与内隐体的双重性;③表达方式与表现手法的灵活多样性;④语言运用的情境性与得体性

文体类型 文体特征

书信 人们互相交流思想与情感的重要工具,有着丰富的题材内容和独特的艺术魅力。特点:①本于实用,托于审美;②形式自由,灵活多变;③情感真挚,个性鲜明

【回归提炼】

统观教材选文,既考虑到了文学史的脉络,也兼顾涵盖了经史子集,更具深度和广度地体现了中国传统文化的特质,切入了传统文化的思想根基和精神内核。这种从枝叶花果到主干根底的编排,体现了循序渐进的原则,也体现了对传统文化核心理念的认知。

考点练透1 结合语境,培养语感

——识别标志巧断句

定重点 讲技法 掌握解题术

●高分技法

【必备知识】

掌握文言断句的方法

【关键能力】

文言断句主观题答题2步骤

第一步:疏通语句,抓住关键

综合全篇梳理文言文内容,按照根据语法断句、根据虚词断句、根据句式断句、根据修辞断句、根据总分关系断句、注重对话引文(重点是找名词和代词、找动词和形容词、找对话词、找虚词、找固定句式和找对称)等六大解题方法入手。

第二步:借助语境,综合判断

答题时,需要结合具体的文本语境,按要求和分值进行断句。

●典题试做

(2024·山东名校考试联盟模拟,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

太平兴国六年三月,诏:“诸州大狱长吏不亲决胥吏旁缘为奸逮捕证左滋蔓逾年而狱未具。”上不欲天下有滞狱,乃建三限之制:大事四十日,中事二十日,小事十日。四月,上亲躬听断,京城诸司狱有疑者,多临决之。

(节选自《皇宋通鉴长编纪事本末·太宗皇帝》,有删改)

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

/状元支招/

第一步:疏通语句,抓住关键

综合全篇梳理文言文内容,从“找名词和代词”“找动词和形容词”“找对话词”“找虚词”“找固定句式”和“找对称”等六大解题关键入手。“长吏不亲决”的主语为“长吏”,谓语为“决”,结构句意完整,“胥吏”是下一句的主语,B处应断开;“胥吏旁缘为奸”与前一句是分述“长吏”与“胥吏”的两种不同行为,主语为“胥吏”,谓语为“为奸”,语意结构皆完整,其后C处应断开;“逮捕证左”的主语为“胥吏”,“逮捕”为谓语,“证左”为宾语,结构完整,“滋蔓逾年”是指前面的两种情况导致的祸患,宜放句首,前面应断开,在E处断开。故应在BCE处断开。

第二步:借助语境,综合判断

答题时,需要结合具体的文本语境,按要求和分值进行断句。

句意:长吏不亲自审判,小吏相互勾结做坏事,逮捕证人,祸患滋长扩大超过一年但是案件没有判决。

【答案】 BCE

【参考译文】

太平兴国六年三月,(皇上)下诏说:“各州重大案件,长吏不亲自审判,小吏相互勾结做坏事,逮捕证人,祸患滋长扩大超过一年,但是案件没有判决。”皇上不想天下有滞留的案件,于是设立三种限制断案时间的制度:大的案件四十日,中等的案件二十日,小的案件十日。四月,皇上亲自听取有关案件的陈述而判决,京城各司案件有疑点的,(皇上)大多亲自裁决。

找短板 强突破 全面促提升

短板 不会根据句法结构断句

针对突破 根据标志去断句

误点 解决方法

误点1:虚词功能,模糊不清 积累并掌握有规律性的文言虚词,如句首语气词(“夫” “盖”等)可在其前断句;句末语气词(“矣”“已”

“也”等)可在其后断句;关联词(“而”“然”等),多可在其前断句。熟悉这些知识并加以利用,可避免误断失分

误点 解决方法

误点2:语法结构,剖析不准 ①分析谓语与它前后词语之间的关系:谓语前是主语,谓语后是宾语;主、宾一般由名词或代词充当,谓语由动词或形容词充当。②理清句子的表述结构。有些句子,表述时常常有一些明显的形式结构,如总分、分总、并列等,由此切入,可以有效断句

误点3:固定句式,割裂拆散 牢记文言文固定句式并加以充分利用。比如“何……之有” “不亦……乎”“孰与……乎”“无乃……乎”“得无……乎”“其……之谓也”等

误点 解决方法

误点4:修辞手法,不懂利用 文言文也讲究修辞,顶真、排比、对偶、反复是文言文中常见的修辞手法。句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。利用这两大特点,我们就可以比较容易地断句

误点5:专用词语,不明其意 古文中的一些专用词,诸如人名、字号、时间、地名、年号、官职名、朝代名、事物名等,对于断句也有很大帮助,平时训练要善于利用

●对点强化

1.(2024·黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学四模,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

晁错言于上曰:“圣王在上而民不冻饥者非能耕而食之织而衣之也为开其资财之道也。方今之务,莫若使民务农而已矣。欲民务农,在于贵粟。贵粟之道,在于使民以粟为赏罚。今募天下入粟县官,得以拜爵,得以除罪。粟者,王者大用,政之本务。”

(节选自《商君书·外内》)

材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

【答案】 CEG

【解析】 第一个“而”字连接“圣王在上”和“民不冻饥者”,中间不断开,“者”放在上句句末,是判断句的上句,后面C处断开;“耕而食之”“织而衣之”结构一致,中间断开,即E处断开;“非能……也”是判断句的下句,后面G处断开。

【参考译文】

晁错对汉文帝说:“圣明的君王在上位而百姓不挨饿受冻,不是(君主)耕作而为他们提供食物,不是(君主)纺织而为他们提供衣物,而是为他们开辟积累财物的道路。现在的当务之急,莫过于让百姓务农。要让百姓务农,关键在于以粮食为贵。以粮食为贵的办法,在于让百姓把粮食作为赏罚依据。现在招募天下百姓向朝廷缴纳粮食,可以授给爵位,也可以免除罪罚。粮食,对君王的用处很大,是为政的根本要务。”

2.(2024·江西省南昌市二模,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

(董仲舒)以为:“义动君子,利动贪人。如匈奴者,非可以仁义说也,独可说以厚利,结之于天耳。”察仲舒之论,考诸行事,乃知其未合于当时,而有阙于后世也。当孝武时,虽征伐克获,而士马物故亦略相当;虽开河南之野,建朔方之郡,亦弃造阳之北九百余里。匈奴人民每来降汉,单于亦辄拘留汉使以相报复,其桀骜尚如斯,安肯以爱子而为质乎?此不合当时之言也。若不置质空约和亲是袭孝文既往之悔而长匈奴无已之诈也。夫边城不选守境武略之臣,修障隧备塞之具,厉长戟劲弩之械,恃吾所以待边寇,而务赋敛于民,远行货赂,割剥百姓,以奉寇雠。信甘言,守空约,而几胡马之不窥,不已过乎!

(节选自《汉书·匈奴传下》)

材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

【答案】 BCF

【解析】 “若不置质”“空约和亲”,都是动宾结构,句意完整,各自单独成句,B、C处断开;“袭孝文既往之悔”与“长匈奴无已之诈”,句式对称,句意相关,中间“而”前F处断开。

【参考译文】

(董仲舒)认为:“仁义能够感动君子,利益能够鼓动贪婪的小人。像匈奴人那样的,是不能用宣教仁义来使他们明白的,只能用厚利金钱使他们高兴,和他们向天发誓,结下盟约。”然而考察一下董仲舒的言论,与当时的事实情势比较一下,就会知道他说的在当时是不合时宜的,对后世来说也有不正确的地方。在孝武帝的时候,虽然攻打匈奴,所获甚多,然而士兵、战马死去的数目与获得的也大致差不多;虽然开辟了河套以南的原野,建筑了朔方郡,可是也抛弃了造阳以北九百多里的地方。匈奴的百姓时时来投降汉朝,单于也总是扣留汉朝使者来报

复,他们桀骜不驯的性格还是原来那样,又怎么肯把自己的爱子交给汉朝做人质呢?这就是董仲舒言论不合时宜的地方。如果不能做到让匈奴人来做人质,和亲的盟约就是白纸一张,这就重犯了孝文帝过去的错误,而助长匈奴没完没了的欺诈行为。不选拔能够保卫国境的武将驻守边境上的城池;不修亭障、筑小路,准备保卫边塞的手段;不把长戟磨锋利、把劲弓准备好,使我们有所凭藉、有所依靠应对边寇,却一味向百姓横征暴敛,远行贿赂匈奴,剥夺百姓的财产,送给我们的敌人。相信虚假的好话,信守空无一用的盟约,却期望匈奴人不来入侵,这不也太过分了吗!

3.(2024·河南省名校联盟5月联考,节选)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

仲尼曰:“灵公污,晏子事之以整齐;庄公壮,晏子事之以宣武;景公奢,晏子事之以恭俭。晏子,君子也!相三君而善不通下,晏子,细人也!”晏子闻之,见仲尼曰:“婴闻君子有讥于婴是以来见如婴者岂能以道食人者哉!婴之宗族待婴而祀其先人者数百家,与齐国之简士待婴而举火者数百家,臣为此仕者也。”晏子出,仲尼送之以宾客之礼,再拜其辱。反,命门弟子曰:“救民之姓而不夸,行补三君而不有,晏子,果君子也!”

(节选自《晏子春秋·外篇上》)

材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请在横线上填写相应的字母标号。(3分)

【答案】 CEG

【解析】 “婴闻君子有讥于婴”语意完整,为主谓宾结构,在“婴”后断开,即C处断开;“是以来见”语意完整,“是以”表因果的连词,引出结果“来见”,在“见”后断开,即在E处断开;“如婴者”中“者”表停顿,在“者”后断开,即在G处断开。

【参考译文】

孔子说:“齐灵公行为污秽,晏子以严整齐正的礼仪规范侍奉他;齐庄公崇尚武力,晏子以宣扬武德侍奉他;齐景公浮华奢侈,晏子以谦恭节俭侍奉他。晏子,是个君子啊!晏子辅佐三位君王但善政不能遍及下面的臣民,晏子,是个小人啊!”晏子听到这话,去见孔子说:“我听说先生您对我有所讥评,所以来见您。像我晏婴这样的人,岂能拿大道理给人当饭吃啊!我的家族中靠我来祭祀先人的有数百家,还有齐国的贫寒之士靠我救助而度日活命的也有数百家,我是为这个才出仕的。”晏子告辞,孔子以贵宾的礼节送行,两次拜谢他的屈尊光临。返回后,孔子教诲门下弟子说:“救助百姓的生存而不自夸,以品行补正了三位君王而不居功自傲,晏子,果真是个君子啊!”