高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透4文言翻译要精准 课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习古代诗文阅读专题1考点练透4文言翻译要精准 课件(共50张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

考点练透4 抓得分点,字字落实

——文言翻译要精准

定重点 讲技法 掌握解题术

●高分技法

文言文翻译题的综合性较强,涉及文言知识点多,集中考查文言实词一词多义、古今异义、词类活用、、偏义复词、通假字,文言虚词,文言句式,文化常识等多方面的知识,考查考生文言文的综合能力,是高考文言文阅读的重点和难点。

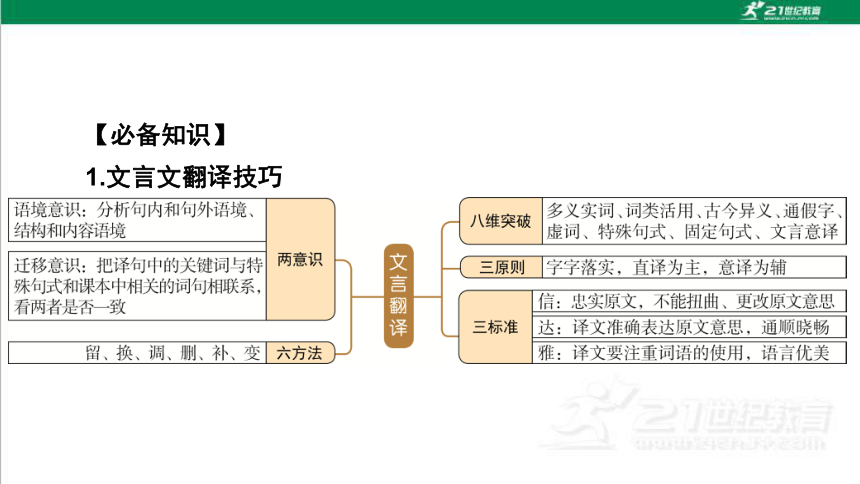

【必备知识】

1.文言文翻译技巧

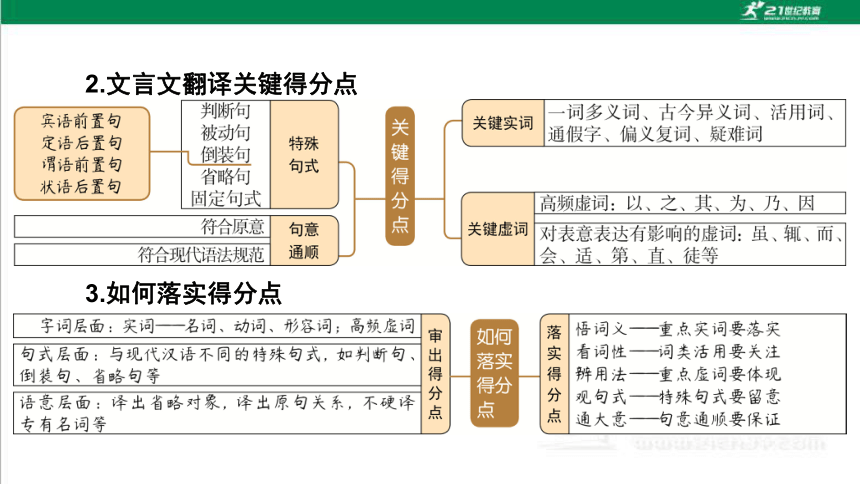

2.文言文翻译关键得分点

3.如何落实得分点

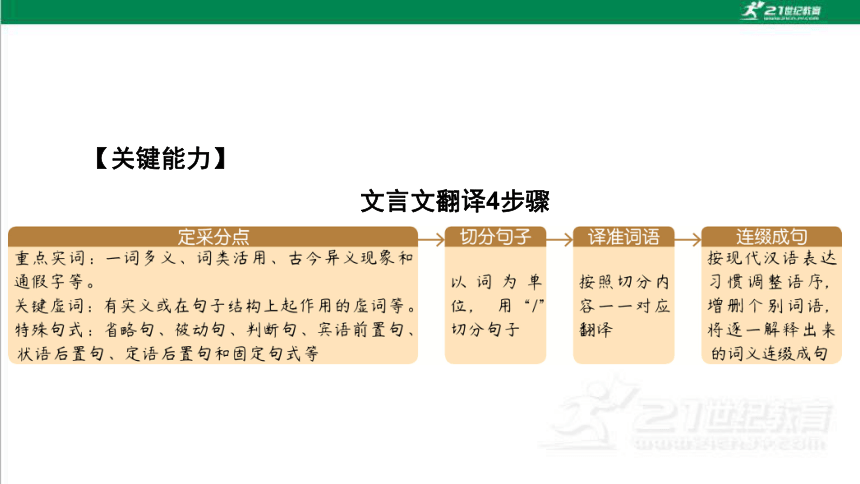

【关键能力】

文言文翻译4步骤

●典题试做

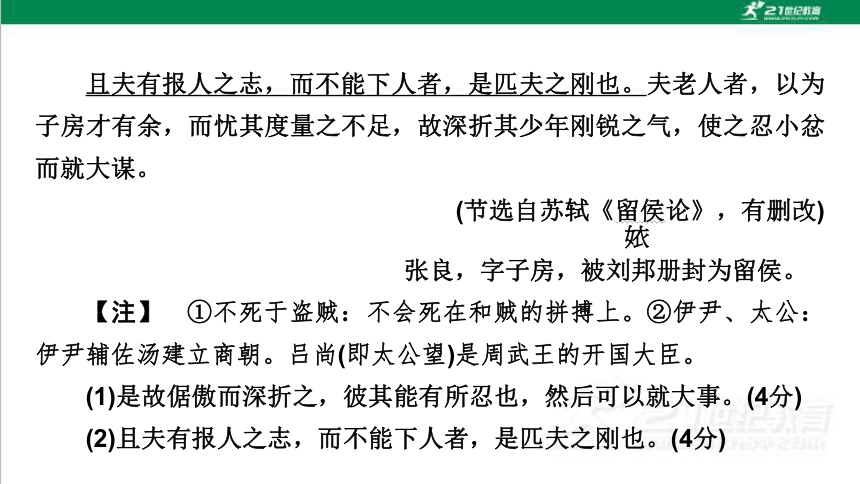

(2024·浙江省台州市第二次教学质量评估,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

当韩之亡、秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士。子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一击之间。当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣!千金之子,不死于盗贼①,何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才,不为伊尹,太公②之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。是故倨傲

而深折之,彼其能有所忍也,然后可以就大事,故曰:“孺子可教也。”

?

指秦末授张良《太公兵法》于圯上的老父黄石公。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

(节选自苏轼《留侯论》,有删改)

?

张良,字子房,被刘邦册封为留侯。

【注】 ①不死于盗贼:不会死在和贼的拼搏上。②伊尹、太公:伊尹辅佐汤建立商朝。吕尚(即太公望)是周武王的开国大臣。

(1)是故倨傲而深折之,彼其能有所忍也,然后可以就大事。(4分)

(2)且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。(4分)

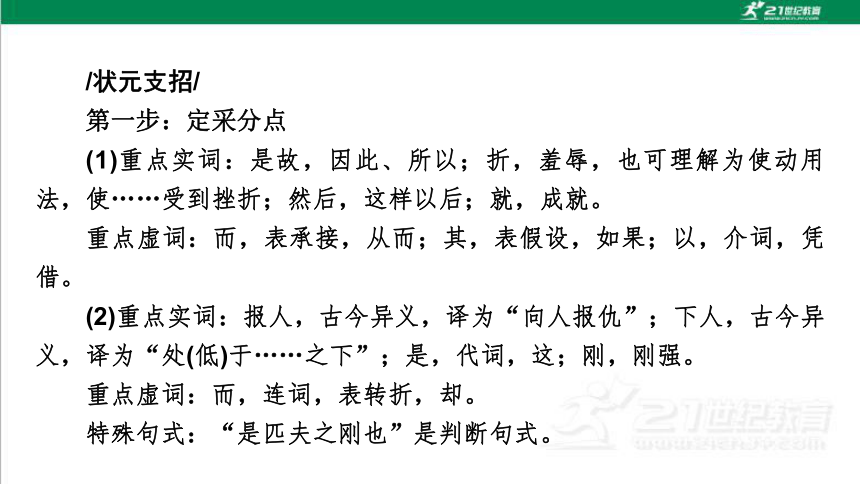

/状元支招/

第一步:定采分点

(1)重点实词:是故,因此、所以;折,羞辱,也可理解为使动用法,使……受到挫折;然后,这样以后;就,成就。

重点虚词:而,表承接,从而;其,表假设,如果;以,介词,凭借。

(2)重点实词:报人,古今异义,译为“向人报仇”;下人,古今异义,译为“处(低)于……之下”;是,代词,这;刚,刚强。

重点虚词:而,连词,表转折,却。

特殊句式:“是匹夫之刚也”是判断句式。

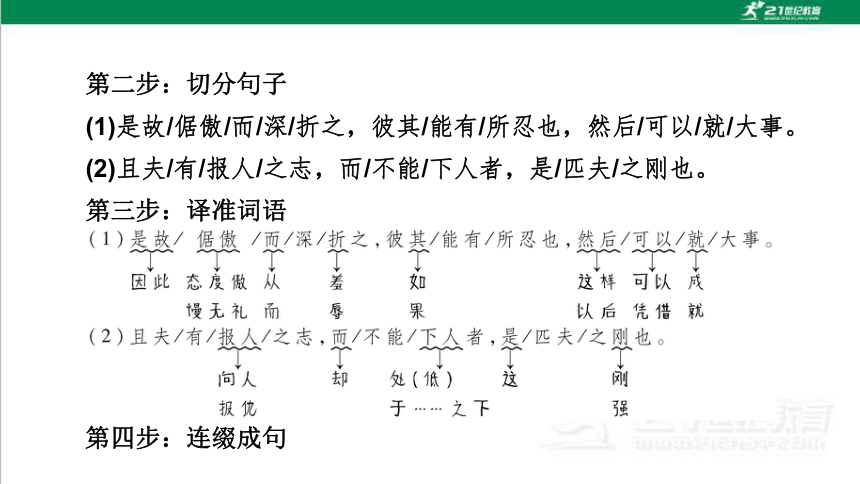

第二步:切分句子

(1)是故/倨傲/而/深/折之,彼其/能有/所忍也,然后/可以/就/大事。

(2)且夫/有/报人/之志,而/不能/下人者,是/匹夫/之刚也。

第三步:译准词语

第四步:连缀成句

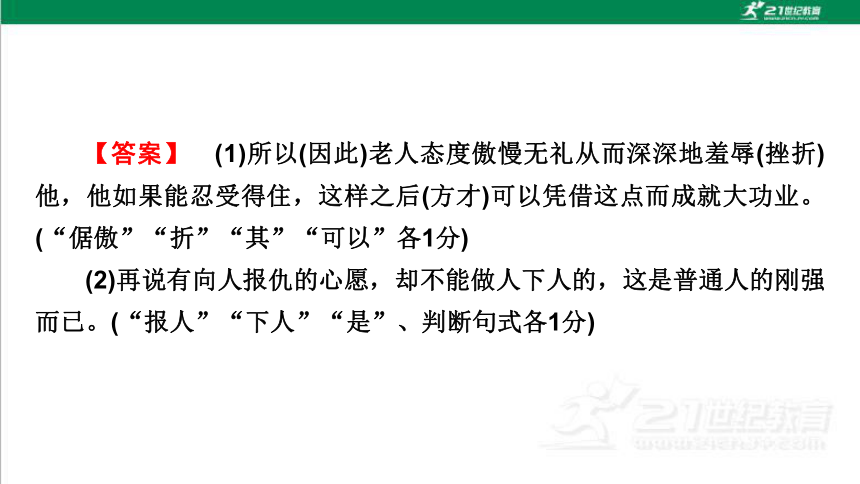

【答案】 (1)所以(因此)老人态度傲慢无礼从而深深地羞辱(挫折)他,他如果能忍受得住,这样之后(方才)可以凭借这点而成就大功业。(“倨傲”“折”“其”“可以”各1分)

(2)再说有向人报仇的心愿,却不能做人下人的,这是普通人的刚强而已。(“报人”“下人”“是”、判断句式各1分)

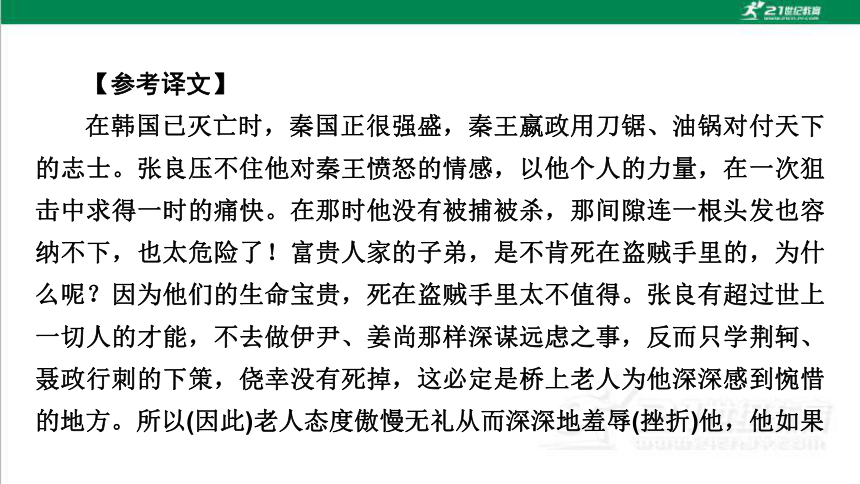

【参考译文】

在韩国已灭亡时,秦国正很强盛,秦王嬴政用刀锯、油锅对付天下的志士。张良压不住他对秦王愤怒的情感,以他个人的力量,在一次狙击中求得一时的痛快。在那时他没有被捕被杀,那间隙连一根头发也容纳不下,也太危险了!富贵人家的子弟,是不肯死在盗贼手里的,为什么呢?因为他们的生命宝贵,死在盗贼手里太不值得。张良有超过世上一切人的才能,不去做伊尹、姜尚那样深谋远虑之事,反而只学荆轲、聂政行刺的下策,侥幸没有死掉,这必定是桥上老人为他深深感到惋惜的地方。所以(因此)老人态度傲慢无礼从而深深地羞辱(挫折)他,他如果

能忍受得住,这样之后(方才)可以凭借这点而成就大功业,所以到最后,老人说:“这个年幼的人可以教育了。”再说有向人报仇的心愿,却不能做人下人的,这是普通人的刚强而已。那老人,认为张良才智有余,而担心他的度量不够,因此深深挫折他年轻人刚强锐利的脾气,使他能忍得住小怨愤去成就远大的谋略。

找短板 强突破 全面促提升

短板1 不明词性,该变不变

例句:圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

误译:圣人如果可以强盛国家,就没有必要用原来的法规;如果可以利于百姓,就没有必要遵循旧制。

正译:圣人如果可以使国家强盛,不必效法陈规;如果可以使百姓获利,不必遵守旧制。

[分析] “强”,形容词的使动用法,使……强盛;“利”是名词的使动用法,使……获利。

针对突破

1.对词语进行语法分析

可以根据谓语由动词、形容词充当,状语由副词或介宾短语充当等判断词语的词性。比如例句中“圣人苟可以强国”中,“圣人”是主语,“苟”是连词,“可以”是状语,“强”是谓语,“国”是宾语,由此可以判断出“强”是形容词的使动用法。

2.根据词性进行翻译

比如例句中的“可以强国”,从“强”前后的助动词“可以”和名词“国”分析,“强”在语句中是动词谓语,可以翻译为“使……强盛”。

短板2 词义含混,表述不清

例句:药师跋扈,府事皆专行,(王)安中不能制,第曲意奉之,故药师愈骄。

误译:药师蛮横暴戾,对府中事务独断独行,王安中无力制约,只是歪曲意思侍奉他,所以药师更加骄傲。

正译:药师蛮横暴戾,对府中事务独断独行,王安中无力控制,只是违心顺从他,所以药师更为骄横。

[分析] “制”是“控制”的意思,不是“制约”;“曲意”是“违心”的意思,不是“歪曲意思”;“奉”是“顺从”的意思,不是“侍奉”;“骄”是“骄横”的意思,不是“骄傲”。

针对突破

1.准确翻译每一个词语

要做到翻译词义不含混,就要认真对待每一个词语的意思。可以根据课文中出现的意思、现代汉语还在使用的词语的语素意思等把握词义。比如例句中“制”翻译成“制约”,虽然意思接近,但翻译是不准确的。

2.根据语境判断翻译正误

造成翻译词义含混的一个重要原因,在于不能结合具体的语境确定词语的意思。比如例句中“曲意”,根据前后文判断是“违心”的意思,有种无可奈何的意思,而“歪曲意思”则有故意的意思,与语境不符。

短板3 不明语序,翻译勉强

例句:太宗召燕饮于阙,询创业孰与守成。

误译:太宗召集群臣饮宴在宫廷中,询问创业谁与守成更难。

正译:太宗召集群臣在宫廷宴饮,询问创业与守住前人成果相比哪个更艰难。

[分析] “燕饮于阙”是状语后置句,应翻译为“在宫廷举行宴会”或“在宫廷宴饮”;“创业孰与守成”中“孰与”是固定结构,应翻译为“……与……相比哪个更……”。

针对突破 四类须调序的文言句式

1.定语后置句

定语本来应该在中心词(主语或宾语)的前面,但古汉语中,有一些语句的定语放到了中心词的后面,比如“马之千里者”,应该是“千里马者”(“之”是定语后置的标志)

定语后置有四类:

①中心词+之+后置定语(如“居庙堂之高则忧其民”)。

②中心词+之+后置定语+者(如“石之铿然有声者”)。

③中心词+后置定语+者(如“求人可使报秦者”)。

④中心词+数量词(如“我持白璧一双”)。

2.状语后置句

作为状语的词语或短语处在谓语后面。

比如:题目中“燕饮于阙”应翻译为“在宫廷举行宴会”或“在宫廷宴饮”。又如课本上的句子“生乎吾前,其闻道也固先乎吾”,“乎”同“于”,与后面的“吾前”“吾”组成介宾短语,分别作“生”“先”的状语。

3.宾语前置句

谓语所带的宾语或介宾短语中的宾语,放到谓语或介宾短语的介词前面。比如:

①“句读之不知,惑之不解”,“之”是宾语前置的标志,前一句的宾语是“句读”,谓语是“不知”;后一句的宾语是“惑”,谓语是“不解”。

②“籍何以至此”,“何”是介词“以”的宾语,正常语序是“籍以何至此”。

③“不吾知其亦已兮”,“吾”是“知”的前置宾语,正常语序是“不知吾其亦已兮”。

4.主谓倒置句

比如:“渺渺兮予怀。”“渺渺”是主语“予怀”的前置谓语,正常语序是“予怀渺渺兮”。应译为:我心里想得很远啊。

短板4 混淆古今异义

例句:时既与梁通好,行李往来,公私赠遗,一无所受。

误译:当时已经与梁国互通友好,背着行囊送礼的,官方赠送的、私人遗留的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

正译:当时已经与梁国互通友好,使者往来,官方和私人赠送的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

[分析] 句中的“行李”,古义为“使者”;今义是“出行时带的箱子、包裹”等。“遗”的古义为“赠予赠送的东西”,今义为“遗失、遗漏、遗留”等。

针对突破

1.积累古今异义词。一是借助教材注释识记古义,如《烛之武退秦师》中“行李之往来,供其乏困”;二是借助成语识记古义,如成语“短兵相接”的“兵”字就保留了“兵器”这个古义。

2.翻译一个词首先想到的应该是这个词的古义,除此之外还要检验这个古义放在句中是否妥帖,句意与上下文是否相符等。

短板5 不辨词语的感彩

例句:(皇甫谧)遂不仕,耽玩典籍,忘寝与食,时人谓之“书淫”。或有箴莫过笃,将损耗精神。谧曰:“朝闻道,夕死可矣,况命之修短分定悬天乎!”

误译:于是他不做官,沉湎于书籍之中,以致废寝忘食,当时的人说他是“书淫”。

正译:(皇甫谧)于是没有去做官,沉醉于书籍之中,以致废寝忘食,当时的人说他是“书淫”。

[分析] 译句将“耽玩”的褒扬色彩误译成了贬抑色彩。“耽玩”,意思是深深地爱好、玩味,应译为“沉醉”“潜心玩味”之义。

针对突破

考生误解词语的感彩,原因在于受到先入为主的思维影响,从而容易对一些似是而非的词,想当然地进行判定。比如例句中,考生一看到“耽”字,就将其解释为“耽搁”,从负面的角度进行理解,误译为“沉湎”。为了避免这样的错误,对待一些前后有矛盾的词、有疑义的词,应该“瞻前顾后”,核实自己的初始判断是否正确。比如上面的例句中,后文有“忘寝与食”一句,对此句不难理解为“废寝忘食”之意;并且这句和上句是并列关系而非转折关系,故此“耽玩”一词应与“废寝忘食”的感彩相通,应译为正面的意思“沉醉”。

短板6 误译文言虚词

例句:西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?

误译:这儿向西望是夏口,向东望是武昌,山水环绕,草木茂盛苍翠,不就是曹操围困周瑜的地方吗?

正译:向西望是夏口,向东望是武昌,山水环绕,草木茂盛苍翠,这里不就是曹操被周瑜围困(打败)的地方吗?

[分析] “困于周郎”中的“于”字,表示被动关系,译为“被”,考生的忽视造成被动者“曹操”成了主动者。

针对突破

同学们要注意积累“其、之、以、而、乃、乎”等《考试大纲》规定的十八个常用虚词的多种用法,根据句意,准确翻译。

短板7 漏译省略成分

例句:但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。

误译:只是用浓墨洒作大墨点,满纸都是。郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

正译:(狐狸)只是用浓墨洒作大墨点,(弄得)满纸都是。郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

[分析] 句中漏译了省略主语“狐狸”。原文中虽然省略了主语,但为使文意通顺、明了,翻译时要将省略的成分补上。这也是考试中的一点要求。另外,有些通过直译无法使文意贯通的地方,如“满纸都是”,也应适当“增词”,即加上使文句连贯的词语。

考生漏译省略成分,除了粗心之外,还有一个很重要的原因就是,没有通读整个句子或与译句有关联的前后句,没有形成整体语境意识,只是“就词译词”,不能很好地把原文的意思传达出来。这种毛病轻则影响到考生对个别词的判断和翻译,重则影响到考生对整个句子的理解。

针对突破

1.考生应注意树立较强的语境意识,阅读时真正做到“词不离句,句不离篇”。在翻译一个句子时,不能偷懒,只满足于读单一的那个要求翻译的句子,还应适当“瞻前顾后”地照顾语境。

2.翻译出一个句子之后,不要急着做下一题,而要回顾一下自己翻译的句子是否通顺,看看有没有缺漏的成分,如主语、宾语等。

短板8 语言不合规范

例句:其军帅怒(贺)贲不先白己而专献金,下贲狱。世祖闻之,大怒,执帅将杀之,以勋旧而止。

误译:贺贲的主帅对他事先不禀告自己就擅自(向世祖)献金感到愤怒,就把贺贲关进监狱。世祖闻之,眼冒金星,执住了主帅将要杀他,因为(他)是有功的老臣而作罢。

正译:贺贲的主帅对他事先不禀告自己就擅自(向世祖)献金感到愤怒,把贺贲关进监狱。世祖听说这事,非常愤怒,逮捕了主帅将要杀他,因为(他)是有功的老臣而作罢。

[分析] 这段译文的不规范表现在两个方面:①文白夹杂,“闻” “执”等文言词语没有译出。根据语境,“闻”可译为“听说”;“执”可译为“逮捕”。②风格不一致,整体上看是严肃的书面语,而“眼冒金星”显然是口语化的。

针对突破

1.严格遵守“对译”的方法,将单音节词语双音化,有效避免漏译文言词,也就从根本上避免了文白夹杂。“对译”过程中,不采用方言、俚语、口语化的词语。

2.检查有无夹杂在译文中的文言实词、虚词,以及方言、俚语、口语词等。

●对点强化

1.(2024·山东省高考语文三轮复习过关检测十,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

虑天下者,常图其所难而忽其所易,备其所可畏而遗其所不疑。然而,祸常发于所忽之中,而乱常起于不足疑之事。岂其虑之未周欤?盖虑之所能及者,人事之宜然,而出于智力之所不及者,天道也。

古之圣人,知天下后世之变,非智虑之所能周,非法术之所能制,不敢肆其私谋诡计,而惟积至诚,用大德以结乎天心,使天眷其德,若慈母之保赤子而不忍释。故其子孙,虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之,此虑之远者也!

(节选自明·方孝孺《深虑论》)

(1)虑天下者,常图其所难而忽其所易,备其所可畏而遗其所不疑。(4分)

(2)虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之,此虑之远者也!(4分)

【答案】 (1)筹划国家大事的人,常注重艰难危险的一面,而忽略素常容易的一面,防范随时会出现的可怕事件,而遗漏不足疑虑的事件。

(2)即使有非常愚笨不贤良足以使国家灭亡的,但是上天却不忍心立即使他的国家灭亡,这才是思虑得深远呀!

【解析】 (1)“虑”,筹划、考虑;“图”,考虑、谋划;“备”,防范;“遗”,遗漏各1分。(2)“肖”,才能;“亡”,使动用法,使……灭亡;“遽”,立即;“此虑之远者也”判断句各1分。

【参考译文】

筹划国家大事的人,常注重艰难危险的一面,而忽略素常容易的一面,防范随时会出现的可怕事件,而遗漏不足疑虑的事件。然而,灾祸常常在疏忽之际发生,变乱常常在不加疑虑的事上出现。难道是考虑得不周到吗?大凡智力所能考虑到的,都是人事发展理应出现的情况,而超出智力所能达到的范围,那是天道的安排呀!

古代的圣人,知道国家将来的变化,不是人的智谋能考虑周全的,也不是政治手段能控制的,不敢滥用阴谋诡计,只是积累真诚,用大德来感动天心,使上天顾念他(对百姓)的恩德,像慈母保护初生婴儿那样不忍心舍弃。所以他的子孙,即使有非常愚笨不贤良足以使国家灭亡的,但是上天却不忍心立即使他的国家灭亡,这才是思虑得深远呀!

2.(2024·河北省部分高中高三三模,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

材料一:

上(汉武帝)以为淮阳,楚地之郊,乃召拜汲黯为淮阳太守。黯伏谢不受印,诏数强予,然后奉诏。黯既辞行,过大行李息,曰:“黯弃逐居郡,不得与朝廷议矣。御史大夫汤,智足以拒谏,诈足以饰非,务巧佞之语,辩数之辞,非肯正为天下言,专阿主意。主意所不欲,因而毁之;主意所欲,因而誉之。好兴事,舞文法,内怀诈以御主心,外挟贼吏以为威重。公列九卿,不早言之,公与之俱受其戮矣。”息畏汤,终不敢言;及汤败,上抵息罪。

(节选自司马光《资治通鉴·汉纪十二》)

材料二:

公讳仲淹,字希文。祥符八年举进士。庆历三年春,召为枢密副使。既至数月,以为参知政事。公叹曰:“上之用我者至矣!然事有先后,而革弊于久安,非朝夕可也。”既而,上再赐手诏,趣使条天下事。言者遂以危事中之,赖上察其忠,不听。后因以疾请邓州。守邓三岁,公益病,遂不起,享年六十有四。

(节选自欧阳修《范文正公神道碑铭》)

(1)黯既辞行,过大行李息,曰:“黯弃逐居郡,不得与朝廷议矣。”(4分)

(2)上之用我者至矣!然事有先后,而革弊于久安,非朝夕可也。(4分)

【答案】 (1)汲黯辞行以后,拜访大行令李息,说道:“我被弃置到地方郡县,不能再参与朝廷议事了。”

(2)皇上重用我已经到了极点!但是事情有先后,在长久的安定环境中革除弊政,不是一朝一夕可以完成的。

【解析】 (1)“过”,拜访;“与”,参与;“黯弃逐居郡”,被动句各1分。语意通顺1分。(2)“至”,极点;“革弊于久安”,状语后置句,正常语序为“于久安革弊”;“非朝夕可也”,判断句各1分。语意通顺1分。

【参考译文】

材料一:

汉武帝因为淮阳郡地处楚地交通要冲,于是召来汲黯,任命他为淮阳太守。汲黯伏地辞谢,不肯接受印信,经汉武帝数次下诏强行授予,才接受这一职务。汲黯辞行以后,拜访大行令李息,说道:“我被弃置到地方郡县,不能再参与朝廷议事了。御史大夫张汤,其智谋足以拒绝规劝,狡诈足以掩饰错误,专门说乖巧、奸佞的话,用词诡辩,不肯为天下正事发言,一心迎合主上的意思。凡是主上所不喜欢的,他就乘机诋毁;凡是主上所喜欢的,他就乘机称赞。他还喜欢制造事端,玩弄法

律条文,心怀奸诈来左右主上的心意,依靠不法官吏来建立自己的威望。您身居九卿高位,如不早加揭露,恐怕会与张汤一同受到惩处。”李息因惧怕张汤的权势,始终未敢开口;等到张汤倒台时,汉武帝将李息一同治罪。

材料二:

范公名讳仲淹,字希文。宋真宗大中祥符八年考中进士。庆历三年春天,皇帝召见范公让他担任枢密副使。到任几个月后,被任命为参知政事(宰相)。范公感叹说:“皇上重用我已经到了极点!但是事情有先后,在长久的安定环境中革除弊政,不是一朝一夕可以完成的。”不久,皇上再次给他手写的诏令,催促他分条陈述天下大事。言官于是就拿夸大其词的事情来中伤他,幸亏皇上明察他的忠心,没有听信这些话。后因生病的缘故请求前往邓州任职。驻守邓州三年,范公的病更重了,于是一病不起(而去世),享年六十四岁。

3.(2024·湖南省长沙市长郡中学模拟试卷二,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

材料一:

管子曰:“见其可,说之有证;见其不可,恶之有形。赏罚信于所见,虽所不见,其敢为之乎?见其可,说之无证;见其不可,恶之无形。赏罚不信于所见,而求所不见之外,不可得也。”

(节选自《韩非子·难三》)

材料二:

贞观十四年,特进魏征上疏曰:“国家思欲进忠良,退不肖,十有余载矣,徒闻其语,不见其人,何哉?盖言之是也,行之非也。言之是,则出乎公道,行之非,则涉乎邪径。是非相乱,好恶相攻。所爱虽有罪,不及于刑;所恶虽无辜,不免于罚。此所谓‘爱之欲其生,恶之欲其死’者也。”

(节选自《贞观政要·择官》)

(1)赏罚信于所见,虽所不见,其敢为之乎?(4分)

(2)所爱虽有罪,不及于刑;所恶虽无辜,不免于罚。(4分)

【答案】 (1)对于已经看见的事情,赏罚都确实(兑现了),那么即使有察见不到的地方,人们还敢做坏事吗?

(2)所喜爱的人,虽然有罪,也不受刑罚;所憎恶的人,虽然无辜,也不能免于惩罚。

【解析】 (1)“于所见”,状语后置句;“信”,确实;“其”,人称代词各1分。语意通顺1分。(2)“所”字结构译出名词形式,所喜爱的人、所憎恶的人;“虽”,虽然各1分。语意通顺1分。

【参考译文】

材料一:

《管子》说:“看见那合法可做的事,喜欢它就要有实际的效验而给予奖赏;看见那非法而不可做的事,厌恶它就要有具体的体现而给予惩罚。对于已经看见的事情,赏罚都确实(兑现了),那么即使有察见不到的地方,人们还敢做坏事吗?看见那合法可做的事,喜欢它却没有什么实际的表现;看见那非法而不可做的事,厌恶它却没有具体的表现。君主对于已经看见的事情,赏罚都不能确实兑现,那么要求人们在察见不到的地方不干坏事,实在是不可能的啊。”

材料二:

贞观十四年,特进魏征上疏说:“朝廷考虑进用忠良之臣,斥退不肖之臣,已经有十多年了,但是只听见这样的话,并没有看见这样的人,这是什么缘故呢?那是因为讲得是对的,做得并不对。讲得对,那就符合于公道,做得不对,就要走到邪路上去。(这样一来,)势必是非混乱,好恶互相对立。(其表现有:)所喜爱之人,虽然有罪,也不受刑罚;所憎恶之人,虽然无辜,也不能免于惩罚。这就是所说的‘爱之欲其生,恶之欲其死’的表现。”

复习二 古代诗文阅读

专题一 文言文阅读

考点练透4 抓得分点,字字落实

——文言翻译要精准

定重点 讲技法 掌握解题术

●高分技法

文言文翻译题的综合性较强,涉及文言知识点多,集中考查文言实词一词多义、古今异义、词类活用、、偏义复词、通假字,文言虚词,文言句式,文化常识等多方面的知识,考查考生文言文的综合能力,是高考文言文阅读的重点和难点。

【必备知识】

1.文言文翻译技巧

2.文言文翻译关键得分点

3.如何落实得分点

【关键能力】

文言文翻译4步骤

●典题试做

(2024·浙江省台州市第二次教学质量评估,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

当韩之亡、秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士。子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一击之间。当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣!千金之子,不死于盗贼①,何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才,不为伊尹,太公②之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。是故倨傲

而深折之,彼其能有所忍也,然后可以就大事,故曰:“孺子可教也。”

?

指秦末授张良《太公兵法》于圯上的老父黄石公。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

(节选自苏轼《留侯论》,有删改)

?

张良,字子房,被刘邦册封为留侯。

【注】 ①不死于盗贼:不会死在和贼的拼搏上。②伊尹、太公:伊尹辅佐汤建立商朝。吕尚(即太公望)是周武王的开国大臣。

(1)是故倨傲而深折之,彼其能有所忍也,然后可以就大事。(4分)

(2)且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。(4分)

/状元支招/

第一步:定采分点

(1)重点实词:是故,因此、所以;折,羞辱,也可理解为使动用法,使……受到挫折;然后,这样以后;就,成就。

重点虚词:而,表承接,从而;其,表假设,如果;以,介词,凭借。

(2)重点实词:报人,古今异义,译为“向人报仇”;下人,古今异义,译为“处(低)于……之下”;是,代词,这;刚,刚强。

重点虚词:而,连词,表转折,却。

特殊句式:“是匹夫之刚也”是判断句式。

第二步:切分句子

(1)是故/倨傲/而/深/折之,彼其/能有/所忍也,然后/可以/就/大事。

(2)且夫/有/报人/之志,而/不能/下人者,是/匹夫/之刚也。

第三步:译准词语

第四步:连缀成句

【答案】 (1)所以(因此)老人态度傲慢无礼从而深深地羞辱(挫折)他,他如果能忍受得住,这样之后(方才)可以凭借这点而成就大功业。(“倨傲”“折”“其”“可以”各1分)

(2)再说有向人报仇的心愿,却不能做人下人的,这是普通人的刚强而已。(“报人”“下人”“是”、判断句式各1分)

【参考译文】

在韩国已灭亡时,秦国正很强盛,秦王嬴政用刀锯、油锅对付天下的志士。张良压不住他对秦王愤怒的情感,以他个人的力量,在一次狙击中求得一时的痛快。在那时他没有被捕被杀,那间隙连一根头发也容纳不下,也太危险了!富贵人家的子弟,是不肯死在盗贼手里的,为什么呢?因为他们的生命宝贵,死在盗贼手里太不值得。张良有超过世上一切人的才能,不去做伊尹、姜尚那样深谋远虑之事,反而只学荆轲、聂政行刺的下策,侥幸没有死掉,这必定是桥上老人为他深深感到惋惜的地方。所以(因此)老人态度傲慢无礼从而深深地羞辱(挫折)他,他如果

能忍受得住,这样之后(方才)可以凭借这点而成就大功业,所以到最后,老人说:“这个年幼的人可以教育了。”再说有向人报仇的心愿,却不能做人下人的,这是普通人的刚强而已。那老人,认为张良才智有余,而担心他的度量不够,因此深深挫折他年轻人刚强锐利的脾气,使他能忍得住小怨愤去成就远大的谋略。

找短板 强突破 全面促提升

短板1 不明词性,该变不变

例句:圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

误译:圣人如果可以强盛国家,就没有必要用原来的法规;如果可以利于百姓,就没有必要遵循旧制。

正译:圣人如果可以使国家强盛,不必效法陈规;如果可以使百姓获利,不必遵守旧制。

[分析] “强”,形容词的使动用法,使……强盛;“利”是名词的使动用法,使……获利。

针对突破

1.对词语进行语法分析

可以根据谓语由动词、形容词充当,状语由副词或介宾短语充当等判断词语的词性。比如例句中“圣人苟可以强国”中,“圣人”是主语,“苟”是连词,“可以”是状语,“强”是谓语,“国”是宾语,由此可以判断出“强”是形容词的使动用法。

2.根据词性进行翻译

比如例句中的“可以强国”,从“强”前后的助动词“可以”和名词“国”分析,“强”在语句中是动词谓语,可以翻译为“使……强盛”。

短板2 词义含混,表述不清

例句:药师跋扈,府事皆专行,(王)安中不能制,第曲意奉之,故药师愈骄。

误译:药师蛮横暴戾,对府中事务独断独行,王安中无力制约,只是歪曲意思侍奉他,所以药师更加骄傲。

正译:药师蛮横暴戾,对府中事务独断独行,王安中无力控制,只是违心顺从他,所以药师更为骄横。

[分析] “制”是“控制”的意思,不是“制约”;“曲意”是“违心”的意思,不是“歪曲意思”;“奉”是“顺从”的意思,不是“侍奉”;“骄”是“骄横”的意思,不是“骄傲”。

针对突破

1.准确翻译每一个词语

要做到翻译词义不含混,就要认真对待每一个词语的意思。可以根据课文中出现的意思、现代汉语还在使用的词语的语素意思等把握词义。比如例句中“制”翻译成“制约”,虽然意思接近,但翻译是不准确的。

2.根据语境判断翻译正误

造成翻译词义含混的一个重要原因,在于不能结合具体的语境确定词语的意思。比如例句中“曲意”,根据前后文判断是“违心”的意思,有种无可奈何的意思,而“歪曲意思”则有故意的意思,与语境不符。

短板3 不明语序,翻译勉强

例句:太宗召燕饮于阙,询创业孰与守成。

误译:太宗召集群臣饮宴在宫廷中,询问创业谁与守成更难。

正译:太宗召集群臣在宫廷宴饮,询问创业与守住前人成果相比哪个更艰难。

[分析] “燕饮于阙”是状语后置句,应翻译为“在宫廷举行宴会”或“在宫廷宴饮”;“创业孰与守成”中“孰与”是固定结构,应翻译为“……与……相比哪个更……”。

针对突破 四类须调序的文言句式

1.定语后置句

定语本来应该在中心词(主语或宾语)的前面,但古汉语中,有一些语句的定语放到了中心词的后面,比如“马之千里者”,应该是“千里马者”(“之”是定语后置的标志)

定语后置有四类:

①中心词+之+后置定语(如“居庙堂之高则忧其民”)。

②中心词+之+后置定语+者(如“石之铿然有声者”)。

③中心词+后置定语+者(如“求人可使报秦者”)。

④中心词+数量词(如“我持白璧一双”)。

2.状语后置句

作为状语的词语或短语处在谓语后面。

比如:题目中“燕饮于阙”应翻译为“在宫廷举行宴会”或“在宫廷宴饮”。又如课本上的句子“生乎吾前,其闻道也固先乎吾”,“乎”同“于”,与后面的“吾前”“吾”组成介宾短语,分别作“生”“先”的状语。

3.宾语前置句

谓语所带的宾语或介宾短语中的宾语,放到谓语或介宾短语的介词前面。比如:

①“句读之不知,惑之不解”,“之”是宾语前置的标志,前一句的宾语是“句读”,谓语是“不知”;后一句的宾语是“惑”,谓语是“不解”。

②“籍何以至此”,“何”是介词“以”的宾语,正常语序是“籍以何至此”。

③“不吾知其亦已兮”,“吾”是“知”的前置宾语,正常语序是“不知吾其亦已兮”。

4.主谓倒置句

比如:“渺渺兮予怀。”“渺渺”是主语“予怀”的前置谓语,正常语序是“予怀渺渺兮”。应译为:我心里想得很远啊。

短板4 混淆古今异义

例句:时既与梁通好,行李往来,公私赠遗,一无所受。

误译:当时已经与梁国互通友好,背着行囊送礼的,官方赠送的、私人遗留的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

正译:当时已经与梁国互通友好,使者往来,官方和私人赠送的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

[分析] 句中的“行李”,古义为“使者”;今义是“出行时带的箱子、包裹”等。“遗”的古义为“赠予赠送的东西”,今义为“遗失、遗漏、遗留”等。

针对突破

1.积累古今异义词。一是借助教材注释识记古义,如《烛之武退秦师》中“行李之往来,供其乏困”;二是借助成语识记古义,如成语“短兵相接”的“兵”字就保留了“兵器”这个古义。

2.翻译一个词首先想到的应该是这个词的古义,除此之外还要检验这个古义放在句中是否妥帖,句意与上下文是否相符等。

短板5 不辨词语的感彩

例句:(皇甫谧)遂不仕,耽玩典籍,忘寝与食,时人谓之“书淫”。或有箴莫过笃,将损耗精神。谧曰:“朝闻道,夕死可矣,况命之修短分定悬天乎!”

误译:于是他不做官,沉湎于书籍之中,以致废寝忘食,当时的人说他是“书淫”。

正译:(皇甫谧)于是没有去做官,沉醉于书籍之中,以致废寝忘食,当时的人说他是“书淫”。

[分析] 译句将“耽玩”的褒扬色彩误译成了贬抑色彩。“耽玩”,意思是深深地爱好、玩味,应译为“沉醉”“潜心玩味”之义。

针对突破

考生误解词语的感彩,原因在于受到先入为主的思维影响,从而容易对一些似是而非的词,想当然地进行判定。比如例句中,考生一看到“耽”字,就将其解释为“耽搁”,从负面的角度进行理解,误译为“沉湎”。为了避免这样的错误,对待一些前后有矛盾的词、有疑义的词,应该“瞻前顾后”,核实自己的初始判断是否正确。比如上面的例句中,后文有“忘寝与食”一句,对此句不难理解为“废寝忘食”之意;并且这句和上句是并列关系而非转折关系,故此“耽玩”一词应与“废寝忘食”的感彩相通,应译为正面的意思“沉醉”。

短板6 误译文言虚词

例句:西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?

误译:这儿向西望是夏口,向东望是武昌,山水环绕,草木茂盛苍翠,不就是曹操围困周瑜的地方吗?

正译:向西望是夏口,向东望是武昌,山水环绕,草木茂盛苍翠,这里不就是曹操被周瑜围困(打败)的地方吗?

[分析] “困于周郎”中的“于”字,表示被动关系,译为“被”,考生的忽视造成被动者“曹操”成了主动者。

针对突破

同学们要注意积累“其、之、以、而、乃、乎”等《考试大纲》规定的十八个常用虚词的多种用法,根据句意,准确翻译。

短板7 漏译省略成分

例句:但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。

误译:只是用浓墨洒作大墨点,满纸都是。郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

正译:(狐狸)只是用浓墨洒作大墨点,(弄得)满纸都是。郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

[分析] 句中漏译了省略主语“狐狸”。原文中虽然省略了主语,但为使文意通顺、明了,翻译时要将省略的成分补上。这也是考试中的一点要求。另外,有些通过直译无法使文意贯通的地方,如“满纸都是”,也应适当“增词”,即加上使文句连贯的词语。

考生漏译省略成分,除了粗心之外,还有一个很重要的原因就是,没有通读整个句子或与译句有关联的前后句,没有形成整体语境意识,只是“就词译词”,不能很好地把原文的意思传达出来。这种毛病轻则影响到考生对个别词的判断和翻译,重则影响到考生对整个句子的理解。

针对突破

1.考生应注意树立较强的语境意识,阅读时真正做到“词不离句,句不离篇”。在翻译一个句子时,不能偷懒,只满足于读单一的那个要求翻译的句子,还应适当“瞻前顾后”地照顾语境。

2.翻译出一个句子之后,不要急着做下一题,而要回顾一下自己翻译的句子是否通顺,看看有没有缺漏的成分,如主语、宾语等。

短板8 语言不合规范

例句:其军帅怒(贺)贲不先白己而专献金,下贲狱。世祖闻之,大怒,执帅将杀之,以勋旧而止。

误译:贺贲的主帅对他事先不禀告自己就擅自(向世祖)献金感到愤怒,就把贺贲关进监狱。世祖闻之,眼冒金星,执住了主帅将要杀他,因为(他)是有功的老臣而作罢。

正译:贺贲的主帅对他事先不禀告自己就擅自(向世祖)献金感到愤怒,把贺贲关进监狱。世祖听说这事,非常愤怒,逮捕了主帅将要杀他,因为(他)是有功的老臣而作罢。

[分析] 这段译文的不规范表现在两个方面:①文白夹杂,“闻” “执”等文言词语没有译出。根据语境,“闻”可译为“听说”;“执”可译为“逮捕”。②风格不一致,整体上看是严肃的书面语,而“眼冒金星”显然是口语化的。

针对突破

1.严格遵守“对译”的方法,将单音节词语双音化,有效避免漏译文言词,也就从根本上避免了文白夹杂。“对译”过程中,不采用方言、俚语、口语化的词语。

2.检查有无夹杂在译文中的文言实词、虚词,以及方言、俚语、口语词等。

●对点强化

1.(2024·山东省高考语文三轮复习过关检测十,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

虑天下者,常图其所难而忽其所易,备其所可畏而遗其所不疑。然而,祸常发于所忽之中,而乱常起于不足疑之事。岂其虑之未周欤?盖虑之所能及者,人事之宜然,而出于智力之所不及者,天道也。

古之圣人,知天下后世之变,非智虑之所能周,非法术之所能制,不敢肆其私谋诡计,而惟积至诚,用大德以结乎天心,使天眷其德,若慈母之保赤子而不忍释。故其子孙,虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之,此虑之远者也!

(节选自明·方孝孺《深虑论》)

(1)虑天下者,常图其所难而忽其所易,备其所可畏而遗其所不疑。(4分)

(2)虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之,此虑之远者也!(4分)

【答案】 (1)筹划国家大事的人,常注重艰难危险的一面,而忽略素常容易的一面,防范随时会出现的可怕事件,而遗漏不足疑虑的事件。

(2)即使有非常愚笨不贤良足以使国家灭亡的,但是上天却不忍心立即使他的国家灭亡,这才是思虑得深远呀!

【解析】 (1)“虑”,筹划、考虑;“图”,考虑、谋划;“备”,防范;“遗”,遗漏各1分。(2)“肖”,才能;“亡”,使动用法,使……灭亡;“遽”,立即;“此虑之远者也”判断句各1分。

【参考译文】

筹划国家大事的人,常注重艰难危险的一面,而忽略素常容易的一面,防范随时会出现的可怕事件,而遗漏不足疑虑的事件。然而,灾祸常常在疏忽之际发生,变乱常常在不加疑虑的事上出现。难道是考虑得不周到吗?大凡智力所能考虑到的,都是人事发展理应出现的情况,而超出智力所能达到的范围,那是天道的安排呀!

古代的圣人,知道国家将来的变化,不是人的智谋能考虑周全的,也不是政治手段能控制的,不敢滥用阴谋诡计,只是积累真诚,用大德来感动天心,使上天顾念他(对百姓)的恩德,像慈母保护初生婴儿那样不忍心舍弃。所以他的子孙,即使有非常愚笨不贤良足以使国家灭亡的,但是上天却不忍心立即使他的国家灭亡,这才是思虑得深远呀!

2.(2024·河北省部分高中高三三模,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

材料一:

上(汉武帝)以为淮阳,楚地之郊,乃召拜汲黯为淮阳太守。黯伏谢不受印,诏数强予,然后奉诏。黯既辞行,过大行李息,曰:“黯弃逐居郡,不得与朝廷议矣。御史大夫汤,智足以拒谏,诈足以饰非,务巧佞之语,辩数之辞,非肯正为天下言,专阿主意。主意所不欲,因而毁之;主意所欲,因而誉之。好兴事,舞文法,内怀诈以御主心,外挟贼吏以为威重。公列九卿,不早言之,公与之俱受其戮矣。”息畏汤,终不敢言;及汤败,上抵息罪。

(节选自司马光《资治通鉴·汉纪十二》)

材料二:

公讳仲淹,字希文。祥符八年举进士。庆历三年春,召为枢密副使。既至数月,以为参知政事。公叹曰:“上之用我者至矣!然事有先后,而革弊于久安,非朝夕可也。”既而,上再赐手诏,趣使条天下事。言者遂以危事中之,赖上察其忠,不听。后因以疾请邓州。守邓三岁,公益病,遂不起,享年六十有四。

(节选自欧阳修《范文正公神道碑铭》)

(1)黯既辞行,过大行李息,曰:“黯弃逐居郡,不得与朝廷议矣。”(4分)

(2)上之用我者至矣!然事有先后,而革弊于久安,非朝夕可也。(4分)

【答案】 (1)汲黯辞行以后,拜访大行令李息,说道:“我被弃置到地方郡县,不能再参与朝廷议事了。”

(2)皇上重用我已经到了极点!但是事情有先后,在长久的安定环境中革除弊政,不是一朝一夕可以完成的。

【解析】 (1)“过”,拜访;“与”,参与;“黯弃逐居郡”,被动句各1分。语意通顺1分。(2)“至”,极点;“革弊于久安”,状语后置句,正常语序为“于久安革弊”;“非朝夕可也”,判断句各1分。语意通顺1分。

【参考译文】

材料一:

汉武帝因为淮阳郡地处楚地交通要冲,于是召来汲黯,任命他为淮阳太守。汲黯伏地辞谢,不肯接受印信,经汉武帝数次下诏强行授予,才接受这一职务。汲黯辞行以后,拜访大行令李息,说道:“我被弃置到地方郡县,不能再参与朝廷议事了。御史大夫张汤,其智谋足以拒绝规劝,狡诈足以掩饰错误,专门说乖巧、奸佞的话,用词诡辩,不肯为天下正事发言,一心迎合主上的意思。凡是主上所不喜欢的,他就乘机诋毁;凡是主上所喜欢的,他就乘机称赞。他还喜欢制造事端,玩弄法

律条文,心怀奸诈来左右主上的心意,依靠不法官吏来建立自己的威望。您身居九卿高位,如不早加揭露,恐怕会与张汤一同受到惩处。”李息因惧怕张汤的权势,始终未敢开口;等到张汤倒台时,汉武帝将李息一同治罪。

材料二:

范公名讳仲淹,字希文。宋真宗大中祥符八年考中进士。庆历三年春天,皇帝召见范公让他担任枢密副使。到任几个月后,被任命为参知政事(宰相)。范公感叹说:“皇上重用我已经到了极点!但是事情有先后,在长久的安定环境中革除弊政,不是一朝一夕可以完成的。”不久,皇上再次给他手写的诏令,催促他分条陈述天下大事。言官于是就拿夸大其词的事情来中伤他,幸亏皇上明察他的忠心,没有听信这些话。后因生病的缘故请求前往邓州任职。驻守邓州三年,范公的病更重了,于是一病不起(而去世),享年六十四岁。

3.(2024·湖南省长沙市长郡中学模拟试卷二,节选)把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

材料一:

管子曰:“见其可,说之有证;见其不可,恶之有形。赏罚信于所见,虽所不见,其敢为之乎?见其可,说之无证;见其不可,恶之无形。赏罚不信于所见,而求所不见之外,不可得也。”

(节选自《韩非子·难三》)

材料二:

贞观十四年,特进魏征上疏曰:“国家思欲进忠良,退不肖,十有余载矣,徒闻其语,不见其人,何哉?盖言之是也,行之非也。言之是,则出乎公道,行之非,则涉乎邪径。是非相乱,好恶相攻。所爱虽有罪,不及于刑;所恶虽无辜,不免于罚。此所谓‘爱之欲其生,恶之欲其死’者也。”

(节选自《贞观政要·择官》)

(1)赏罚信于所见,虽所不见,其敢为之乎?(4分)

(2)所爱虽有罪,不及于刑;所恶虽无辜,不免于罚。(4分)

【答案】 (1)对于已经看见的事情,赏罚都确实(兑现了),那么即使有察见不到的地方,人们还敢做坏事吗?

(2)所喜爱的人,虽然有罪,也不受刑罚;所憎恶的人,虽然无辜,也不能免于惩罚。

【解析】 (1)“于所见”,状语后置句;“信”,确实;“其”,人称代词各1分。语意通顺1分。(2)“所”字结构译出名词形式,所喜爱的人、所憎恶的人;“虽”,虽然各1分。语意通顺1分。

【参考译文】

材料一:

《管子》说:“看见那合法可做的事,喜欢它就要有实际的效验而给予奖赏;看见那非法而不可做的事,厌恶它就要有具体的体现而给予惩罚。对于已经看见的事情,赏罚都确实(兑现了),那么即使有察见不到的地方,人们还敢做坏事吗?看见那合法可做的事,喜欢它却没有什么实际的表现;看见那非法而不可做的事,厌恶它却没有具体的表现。君主对于已经看见的事情,赏罚都不能确实兑现,那么要求人们在察见不到的地方不干坏事,实在是不可能的啊。”

材料二:

贞观十四年,特进魏征上疏说:“朝廷考虑进用忠良之臣,斥退不肖之臣,已经有十多年了,但是只听见这样的话,并没有看见这样的人,这是什么缘故呢?那是因为讲得是对的,做得并不对。讲得对,那就符合于公道,做得不对,就要走到邪路上去。(这样一来,)势必是非混乱,好恶互相对立。(其表现有:)所喜爱之人,虽然有罪,也不受刑罚;所憎恶之人,虽然无辜,也不能免于惩罚。这就是所说的‘爱之欲其生,恶之欲其死’的表现。”