高考语文二轮复习古代诗文阅读专题2考点练透6评价观点要中肯 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习古代诗文阅读专题2考点练透6评价观点要中肯 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 248.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:36:06 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

复习二 古代诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

考点练透6 评价观点要中肯

定重点 讲技法 掌握解题术

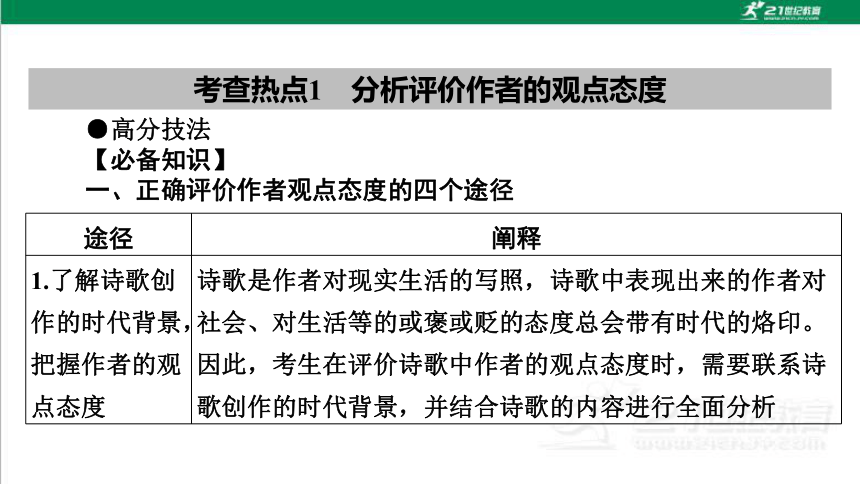

考查热点1 分析评价作者的观点态度

●高分技法

【必备知识】

一、正确评价作者观点态度的四个途径

途径 阐释

1.了解诗歌创作的时代背景,把握作者的观点态度 诗歌是作者对现实生活的写照,诗歌中表现出来的作者对社会、对生活等的或褒或贬的态度总会带有时代的烙印。因此,考生在评价诗歌中作者的观点态度时,需要联系诗歌创作的时代背景,并结合诗歌的内容进行全面分析

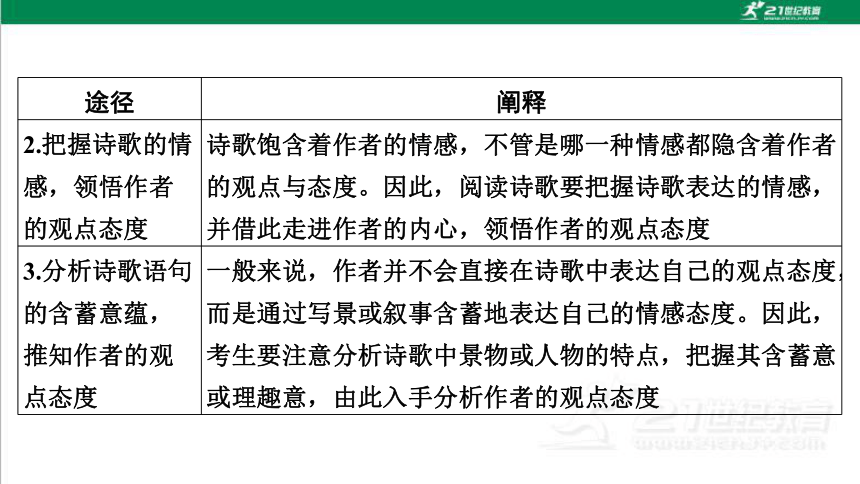

途径 阐释

2.把握诗歌的情感,领悟作者的观点态度 诗歌饱含着作者的情感,不管是哪一种情感都隐含着作者的观点与态度。因此,阅读诗歌要把握诗歌表达的情感,并借此走进作者的内心,领悟作者的观点态度

3.分析诗歌语句的含蓄意蕴,推知作者的观点态度 一般来说,作者并不会直接在诗歌中表达自己的观点态度,而是通过写景或叙事含蓄地表达自己的情感态度。因此,考生要注意分析诗歌中景物或人物的特点,把握其含蓄意或理趣意,由此入手分析作者的观点态度

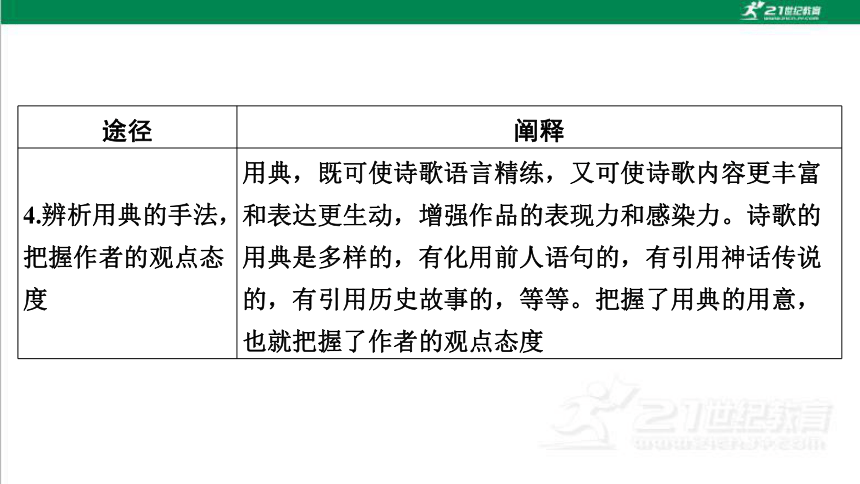

途径 阐释

4.辨析用典的手法,把握作者的观点态度 用典,既可使诗歌语言精练,又可使诗歌内容更丰富和表达更生动,增强作品的表现力和感染力。诗歌的用典是多样的,有化用前人语句的,有引用神话传说的,有引用历史故事的,等等。把握了用典的用意,也就把握了作者的观点态度

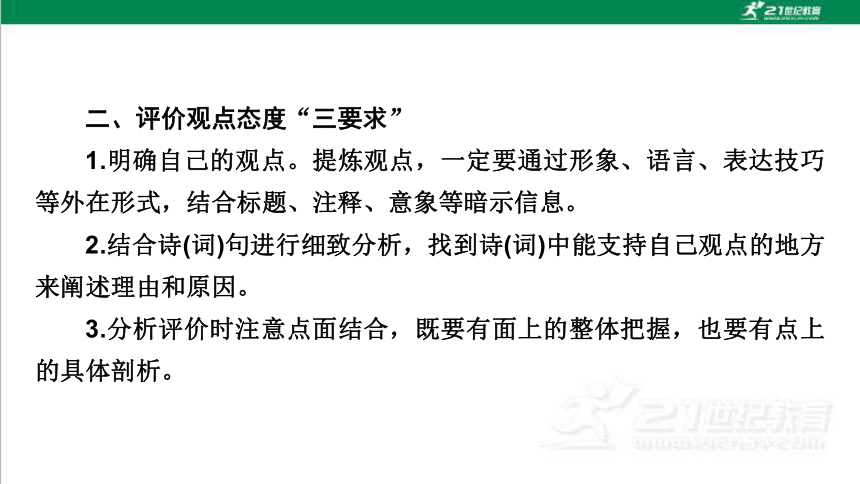

二、评价观点态度“三要求”

1.明确自己的观点。提炼观点,一定要通过形象、语言、表达技巧等外在形式,结合标题、注释、意象等暗示信息。

2.结合诗(词)句进行细致分析,找到诗(词)中能支持自己观点的地方来阐述理由和原因。

3.分析评价时注意点面结合,既要有面上的整体把握,也要有点上的具体剖析。

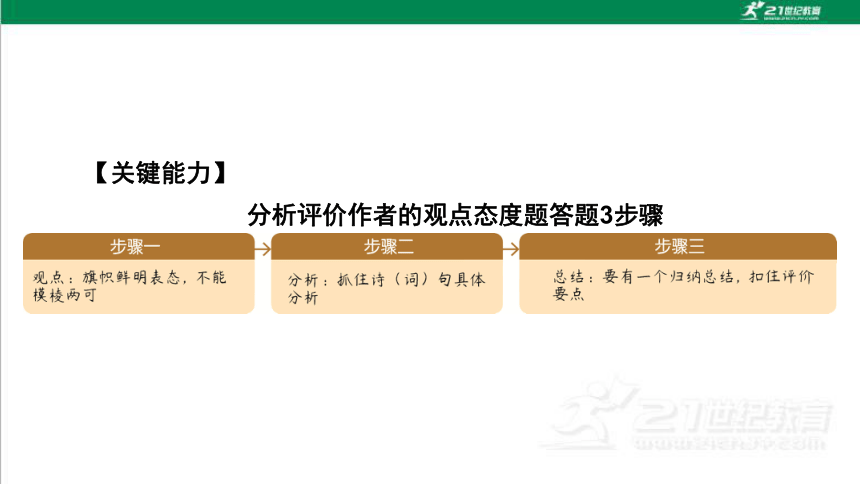

【关键能力】

分析评价作者的观点态度题答题3步骤

●典题试做

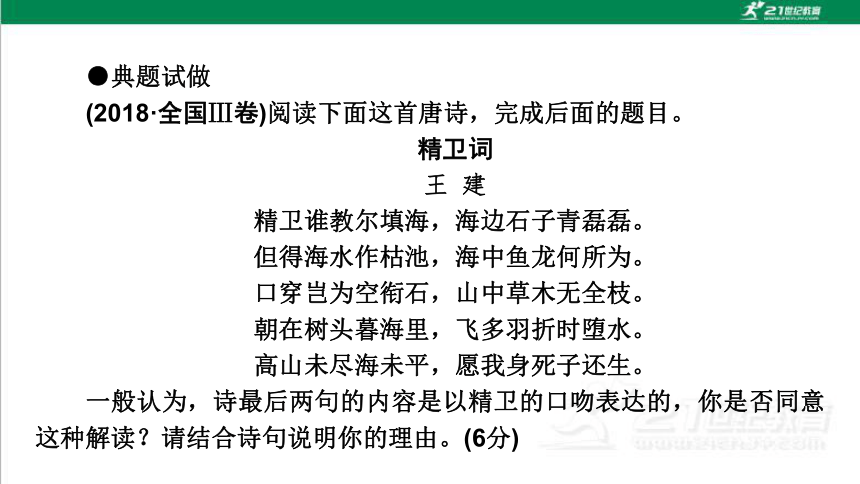

(2018·全国Ⅲ卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

精卫词

王 建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。(6分)

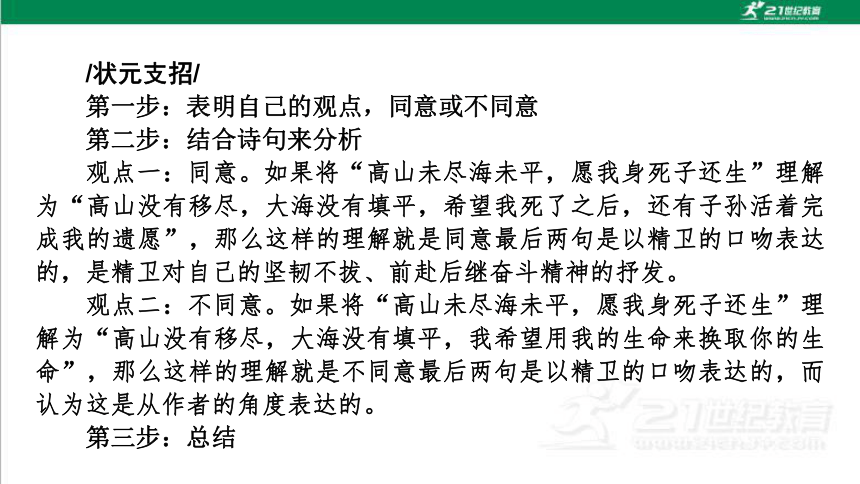

/状元支招/

第一步:表明自己的观点,同意或不同意

第二步:结合诗句来分析

观点一:同意。如果将“高山未尽海未平,愿我身死子还生”理解为“高山没有移尽,大海没有填平,希望我死了之后,还有子孙活着完成我的遗愿”,那么这样的理解就是同意最后两句是以精卫的口吻表达的,是精卫对自己的坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的抒发。

观点二:不同意。如果将“高山未尽海未平,愿我身死子还生”理解为“高山没有移尽,大海没有填平,我希望用我的生命来换取你的生命”,那么这样的理解就是不同意最后两句是以精卫的口吻表达的,而认为这是从作者的角度表达的。

第三步:总结

【答案】 观点一:同意。(2分)①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填海不止。(每点2分)

观点二:不同意。(2分)①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。(每点2分)

考查热点2 准确分析诗评

●高分技法

【必备知识】

掌握分析诗评题的特点

1.题目给出一句对本诗的评论(评价),然后要求考生结合诗句对这一评论进行分析。

2.因为评论(评价)是多方位、立体化的,所以此类题目相当灵活。

3.题干中呈现的评语(评价),对诗歌局部或整体——炼字、炼句、意象、意境、形象、诗意、章法、技巧、情感、风格等多方面进行评价。

4.题目实际上是对学生的古诗鉴赏能力水平的变式考查,是“以生考熟”。考生答题先要认识这一题型,过审题关,明确考点(考什么)、答题方向(答什么)、答题技巧(怎么答)。

【关键能力】

准确分析诗评题3步骤

第一步:审准要求,弄清方向

①审准题目要求。一定要准确地知晓是“分析妙处”“理解观点”“谈谈对观点的理解”,还是“是否同意”等。

②弄清诗评方向。答题前必须像对待文言语句翻译一样,逐字逐句翻译,拆开理解,抓住其核心内涵,明确其评价角度,是诗歌的艺术手法、意象意境、思想情感、语言风格等中的哪一项(或几项),如果评价涉及多个角度或层次,那么组织答案时也应答出多个角度或层次。

第二步:理解诗歌,对比分析

①读懂作品意思,了解诗歌情感。

②找出涉及“诗评”方面的句子,紧扣诗歌内容,展开分析,而不是翻译;阐明理由时,要紧扣评论的关键词。

第三步:归纳概括,组织答案

再次回到诗评,结合“对比分析阐明”得出的结论,提炼并组织答案。

●典题试做

(2024·湖北省十堰市4月调研)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

题崔公池亭旧游

温庭筠

皎镜方塘菡萏秋,此来重见采莲舟。谁能不逐当年乐,还恐添成异日愁。

红艳影多风袅袅,碧空云断水悠悠。檐前依旧青山色,尽日无人独上楼。

?

古人称未开的荷花为菡萏,又称莲花、水芙蓉、芙蕖。

清代诗人屈复《唐诗成法》评此诗曰:“情景兼到,照应有法。”请结合全诗,谈谈你的理解。(6分)

/状元支招/

第一步:审准要求,弄清方向

题干“清代诗人屈复《唐诗成法》评此诗曰:‘情景兼到,照应有法’。”要求结合全诗,谈谈你的理解。

第二步:理解诗歌,对比分析

内容上,首联,写故地重游、眼前所见之景。水清如镜的池塘里,绽放着芳香红艳的荷花,时节已是初秋了,清馨幽静的景致中透露出物是人非的空阔失落之感。颔联,诗人避开对昔游之乐的具体描写,而以抒情之笔写今日之感慨,且饱含人生哲理。颈联,是说荷花繁盛,水中倒影与水上花枝一起在风中摇曳。碧空云断,池水悠悠。尾联触景生情,抒发“青山依旧”而故人杳然的无穷感慨。

结构上,“红艳影多风袅袅”与“菡萏秋”照应;“碧空云断”与“皎镜方塘”照应;前三联内容照应诗题之“池”,尾联照应诗题之“亭”。全诗情景交融,意蕴绵长。

第三步:归纳概括,组织答案

作答时从情景交融和结构照应两个方面,结合每一联的内容分析概括答案即可。

【答案】 ①全诗情景交融,意蕴绵长。首联和颈联,诗人描绘出荷花盛开﹑波光摇曳、碧空云断、池水悠悠的秋日荷塘之景,清馨幽静的景致中,透露出物是人非的空阔失落之感;尾联触景生情,抒发“青山依旧”而故人杳然的无穷感慨。②本诗前后照应,结构严谨。颈联“红艳影多风袅袅”与首联“菡萏秋”照应;“碧空云断”与“皎镜方塘”照应;前三联内容照应诗题之“池”,尾联照应诗题之“亭”。(每点3分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 分析评价作者的观点态度不到位

针对突破

分析评价作者观点态度要注意以下几点:

1.要知人论世。分析作者观点态度时,要结合作者的生活经历、主要思想倾向以及创作的主要风格。

2.体悟要深入。分析评价作者的观点态度一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等暗示信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价的前提条件。

3.分析要细致。第一,要紧扣原诗的内容。对诗人的观点态度的评价,必须引用原诗中的相关词句来具体分析,千万不要脱离原诗泛泛而谈。第二,要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。第三,注意把观点态度的评价和表达技巧的分析结合起来,从内容和形式两个方面一起回答,既要分析表达了什么,也要分析是怎样表达的。

4.归纳要全面。有的诗歌,作者要表达的观点认识不是单一的,考生在分析概括时要理清思路,把握要点,逐一分析,不能遗漏信息或以偏概全。

5.评价要恰当。一是避免先入为主,用固有的认识代替对具体诗歌的解读;二是要避免没有分寸,想当然地用自己的眼光去要求古人。

●对点强化

1.(2024·武汉市五月模拟训练)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

夏 夜

孔平仲

小雨初收深夜凉,杖藜徐步立回塘。一天星月清人意,四面芙蕖遗我香。

大隐尝闻在朝市,昔人何必濯沧浪。应官①粗了心无事,便是逍遥物外乡。

【注】 ①应官:当官。

【评价观点态度】本诗与黄庭坚的《登快阁》对“归隐”有不同的认识,请简要分析。(6分)

【答案】 ①孔诗是说不必隐居山林,即使在朝廷当官,也可以有归隐之趣;黄诗表达了回乡归隐之情。②孔诗颈联连用两个典故,表明大隐可隐于朝堂闹市,不必超脱尘世。尾联写当官不陷于琐事,便心中无事,同样可以逍遥自由。③黄诗尾联通过“归船”“白鸥”之想,表达回乡归隐之情。(每点2分)

2.(2024·山西省省际名校联考押题卷)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

汉宫春·初自南郑来成都作①

陆 游

羽箭雕弓,忆呼鹰古垒,截虎平川。吹笳暮归野帐,雪压青毡。淋漓醉墨,看龙蛇飞落蛮笺②。人误许,诗情将略,一时才气超然。

何事又作南来,看重阳药市,元夕灯山?花时万人乐处,欹帽垂鞭。闻歌感旧,尚时时,流涕尊前。君记取,封侯事在,功名不信由天。

【注】 ①1172年陆游受四川宜抚使王炎之请,前往抗金前线宜抚使所在驻地陕西南郑出任宜抚使幕僚。不久,王炎被召回,宜抚使幕僚解散,陆游改任成都府安抚使参议。②蛮笺:指蜀地所产的彩色笺纸。

【分析诗评】南宋诗论家刘克庄在《后村诗话续集》中说:“放翁长短句,其激昂感慨者,稼轩不能过。”词人的“激昂感慨”在本词中是如何体现的?请结合全词简要分析。(6分)

【答案】 (示例)①上片追忆南郑前线的军旅生活,拉弓搭箭,呼鹰截虎,笔走龙蛇,才气超然,表现出词人的激昂自信,充满慷慨豪情。②下片写在成都的所见所感,“何事又作南来”三句,抒发了不得不离开抗金前线的无奈;“闻歌”三句,表达了词人对朝廷消极抗战态度的失望,对时人只顾眼前享乐现状的痛心,情感深沉。③结尾“君记取”三句,直抒胸臆,收束全篇,表达了词人“不信由天”,要靠自己的力量为国建功立业的豪情壮志,使得全词感情格调再次昂扬。(每点2分)

复习二 古代诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

考点练透6 评价观点要中肯

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点1 分析评价作者的观点态度

●高分技法

【必备知识】

一、正确评价作者观点态度的四个途径

途径 阐释

1.了解诗歌创作的时代背景,把握作者的观点态度 诗歌是作者对现实生活的写照,诗歌中表现出来的作者对社会、对生活等的或褒或贬的态度总会带有时代的烙印。因此,考生在评价诗歌中作者的观点态度时,需要联系诗歌创作的时代背景,并结合诗歌的内容进行全面分析

途径 阐释

2.把握诗歌的情感,领悟作者的观点态度 诗歌饱含着作者的情感,不管是哪一种情感都隐含着作者的观点与态度。因此,阅读诗歌要把握诗歌表达的情感,并借此走进作者的内心,领悟作者的观点态度

3.分析诗歌语句的含蓄意蕴,推知作者的观点态度 一般来说,作者并不会直接在诗歌中表达自己的观点态度,而是通过写景或叙事含蓄地表达自己的情感态度。因此,考生要注意分析诗歌中景物或人物的特点,把握其含蓄意或理趣意,由此入手分析作者的观点态度

途径 阐释

4.辨析用典的手法,把握作者的观点态度 用典,既可使诗歌语言精练,又可使诗歌内容更丰富和表达更生动,增强作品的表现力和感染力。诗歌的用典是多样的,有化用前人语句的,有引用神话传说的,有引用历史故事的,等等。把握了用典的用意,也就把握了作者的观点态度

二、评价观点态度“三要求”

1.明确自己的观点。提炼观点,一定要通过形象、语言、表达技巧等外在形式,结合标题、注释、意象等暗示信息。

2.结合诗(词)句进行细致分析,找到诗(词)中能支持自己观点的地方来阐述理由和原因。

3.分析评价时注意点面结合,既要有面上的整体把握,也要有点上的具体剖析。

【关键能力】

分析评价作者的观点态度题答题3步骤

●典题试做

(2018·全国Ⅲ卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

精卫词

王 建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。(6分)

/状元支招/

第一步:表明自己的观点,同意或不同意

第二步:结合诗句来分析

观点一:同意。如果将“高山未尽海未平,愿我身死子还生”理解为“高山没有移尽,大海没有填平,希望我死了之后,还有子孙活着完成我的遗愿”,那么这样的理解就是同意最后两句是以精卫的口吻表达的,是精卫对自己的坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的抒发。

观点二:不同意。如果将“高山未尽海未平,愿我身死子还生”理解为“高山没有移尽,大海没有填平,我希望用我的生命来换取你的生命”,那么这样的理解就是不同意最后两句是以精卫的口吻表达的,而认为这是从作者的角度表达的。

第三步:总结

【答案】 观点一:同意。(2分)①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填海不止。(每点2分)

观点二:不同意。(2分)①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。(每点2分)

考查热点2 准确分析诗评

●高分技法

【必备知识】

掌握分析诗评题的特点

1.题目给出一句对本诗的评论(评价),然后要求考生结合诗句对这一评论进行分析。

2.因为评论(评价)是多方位、立体化的,所以此类题目相当灵活。

3.题干中呈现的评语(评价),对诗歌局部或整体——炼字、炼句、意象、意境、形象、诗意、章法、技巧、情感、风格等多方面进行评价。

4.题目实际上是对学生的古诗鉴赏能力水平的变式考查,是“以生考熟”。考生答题先要认识这一题型,过审题关,明确考点(考什么)、答题方向(答什么)、答题技巧(怎么答)。

【关键能力】

准确分析诗评题3步骤

第一步:审准要求,弄清方向

①审准题目要求。一定要准确地知晓是“分析妙处”“理解观点”“谈谈对观点的理解”,还是“是否同意”等。

②弄清诗评方向。答题前必须像对待文言语句翻译一样,逐字逐句翻译,拆开理解,抓住其核心内涵,明确其评价角度,是诗歌的艺术手法、意象意境、思想情感、语言风格等中的哪一项(或几项),如果评价涉及多个角度或层次,那么组织答案时也应答出多个角度或层次。

第二步:理解诗歌,对比分析

①读懂作品意思,了解诗歌情感。

②找出涉及“诗评”方面的句子,紧扣诗歌内容,展开分析,而不是翻译;阐明理由时,要紧扣评论的关键词。

第三步:归纳概括,组织答案

再次回到诗评,结合“对比分析阐明”得出的结论,提炼并组织答案。

●典题试做

(2024·湖北省十堰市4月调研)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

题崔公池亭旧游

温庭筠

皎镜方塘菡萏秋,此来重见采莲舟。谁能不逐当年乐,还恐添成异日愁。

红艳影多风袅袅,碧空云断水悠悠。檐前依旧青山色,尽日无人独上楼。

?

古人称未开的荷花为菡萏,又称莲花、水芙蓉、芙蕖。

清代诗人屈复《唐诗成法》评此诗曰:“情景兼到,照应有法。”请结合全诗,谈谈你的理解。(6分)

/状元支招/

第一步:审准要求,弄清方向

题干“清代诗人屈复《唐诗成法》评此诗曰:‘情景兼到,照应有法’。”要求结合全诗,谈谈你的理解。

第二步:理解诗歌,对比分析

内容上,首联,写故地重游、眼前所见之景。水清如镜的池塘里,绽放着芳香红艳的荷花,时节已是初秋了,清馨幽静的景致中透露出物是人非的空阔失落之感。颔联,诗人避开对昔游之乐的具体描写,而以抒情之笔写今日之感慨,且饱含人生哲理。颈联,是说荷花繁盛,水中倒影与水上花枝一起在风中摇曳。碧空云断,池水悠悠。尾联触景生情,抒发“青山依旧”而故人杳然的无穷感慨。

结构上,“红艳影多风袅袅”与“菡萏秋”照应;“碧空云断”与“皎镜方塘”照应;前三联内容照应诗题之“池”,尾联照应诗题之“亭”。全诗情景交融,意蕴绵长。

第三步:归纳概括,组织答案

作答时从情景交融和结构照应两个方面,结合每一联的内容分析概括答案即可。

【答案】 ①全诗情景交融,意蕴绵长。首联和颈联,诗人描绘出荷花盛开﹑波光摇曳、碧空云断、池水悠悠的秋日荷塘之景,清馨幽静的景致中,透露出物是人非的空阔失落之感;尾联触景生情,抒发“青山依旧”而故人杳然的无穷感慨。②本诗前后照应,结构严谨。颈联“红艳影多风袅袅”与首联“菡萏秋”照应;“碧空云断”与“皎镜方塘”照应;前三联内容照应诗题之“池”,尾联照应诗题之“亭”。(每点3分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 分析评价作者的观点态度不到位

针对突破

分析评价作者观点态度要注意以下几点:

1.要知人论世。分析作者观点态度时,要结合作者的生活经历、主要思想倾向以及创作的主要风格。

2.体悟要深入。分析评价作者的观点态度一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等暗示信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价的前提条件。

3.分析要细致。第一,要紧扣原诗的内容。对诗人的观点态度的评价,必须引用原诗中的相关词句来具体分析,千万不要脱离原诗泛泛而谈。第二,要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。第三,注意把观点态度的评价和表达技巧的分析结合起来,从内容和形式两个方面一起回答,既要分析表达了什么,也要分析是怎样表达的。

4.归纳要全面。有的诗歌,作者要表达的观点认识不是单一的,考生在分析概括时要理清思路,把握要点,逐一分析,不能遗漏信息或以偏概全。

5.评价要恰当。一是避免先入为主,用固有的认识代替对具体诗歌的解读;二是要避免没有分寸,想当然地用自己的眼光去要求古人。

●对点强化

1.(2024·武汉市五月模拟训练)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

夏 夜

孔平仲

小雨初收深夜凉,杖藜徐步立回塘。一天星月清人意,四面芙蕖遗我香。

大隐尝闻在朝市,昔人何必濯沧浪。应官①粗了心无事,便是逍遥物外乡。

【注】 ①应官:当官。

【评价观点态度】本诗与黄庭坚的《登快阁》对“归隐”有不同的认识,请简要分析。(6分)

【答案】 ①孔诗是说不必隐居山林,即使在朝廷当官,也可以有归隐之趣;黄诗表达了回乡归隐之情。②孔诗颈联连用两个典故,表明大隐可隐于朝堂闹市,不必超脱尘世。尾联写当官不陷于琐事,便心中无事,同样可以逍遥自由。③黄诗尾联通过“归船”“白鸥”之想,表达回乡归隐之情。(每点2分)

2.(2024·山西省省际名校联考押题卷)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

汉宫春·初自南郑来成都作①

陆 游

羽箭雕弓,忆呼鹰古垒,截虎平川。吹笳暮归野帐,雪压青毡。淋漓醉墨,看龙蛇飞落蛮笺②。人误许,诗情将略,一时才气超然。

何事又作南来,看重阳药市,元夕灯山?花时万人乐处,欹帽垂鞭。闻歌感旧,尚时时,流涕尊前。君记取,封侯事在,功名不信由天。

【注】 ①1172年陆游受四川宜抚使王炎之请,前往抗金前线宜抚使所在驻地陕西南郑出任宜抚使幕僚。不久,王炎被召回,宜抚使幕僚解散,陆游改任成都府安抚使参议。②蛮笺:指蜀地所产的彩色笺纸。

【分析诗评】南宋诗论家刘克庄在《后村诗话续集》中说:“放翁长短句,其激昂感慨者,稼轩不能过。”词人的“激昂感慨”在本词中是如何体现的?请结合全词简要分析。(6分)

【答案】 (示例)①上片追忆南郑前线的军旅生活,拉弓搭箭,呼鹰截虎,笔走龙蛇,才气超然,表现出词人的激昂自信,充满慷慨豪情。②下片写在成都的所见所感,“何事又作南来”三句,抒发了不得不离开抗金前线的无奈;“闻歌”三句,表达了词人对朝廷消极抗战态度的失望,对时人只顾眼前享乐现状的痛心,情感深沉。③结尾“君记取”三句,直抒胸臆,收束全篇,表达了词人“不信由天”,要靠自己的力量为国建功立业的豪情壮志,使得全词感情格调再次昂扬。(每点2分)