高考语文二轮复习古代诗文阅读专题2考点练透5分析情感要全面 课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习古代诗文阅读专题2考点练透5分析情感要全面 课件(共58张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 882.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:37:32 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

复习二 古代诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

考点练透5 分析情感要全面

定重点 讲技法 掌握解题术

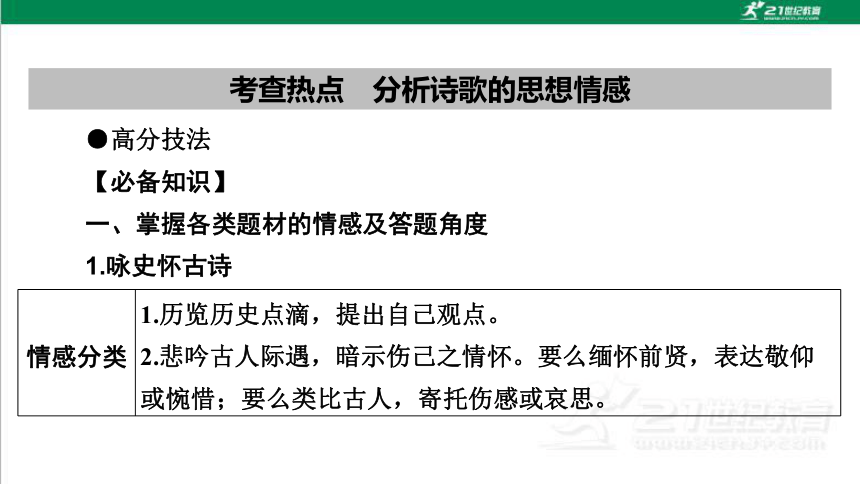

考查热点 分析诗歌的思想情感

●高分技法

【必备知识】

一、掌握各类题材的情感及答题角度

1.咏史怀古诗

情感分类 1.历览历史点滴,提出自己观点。

2.悲吟古人际遇,暗示伤己之情怀。要么缅怀前贤,表达敬仰或惋惜;要么类比古人,寄托伤感或哀思。

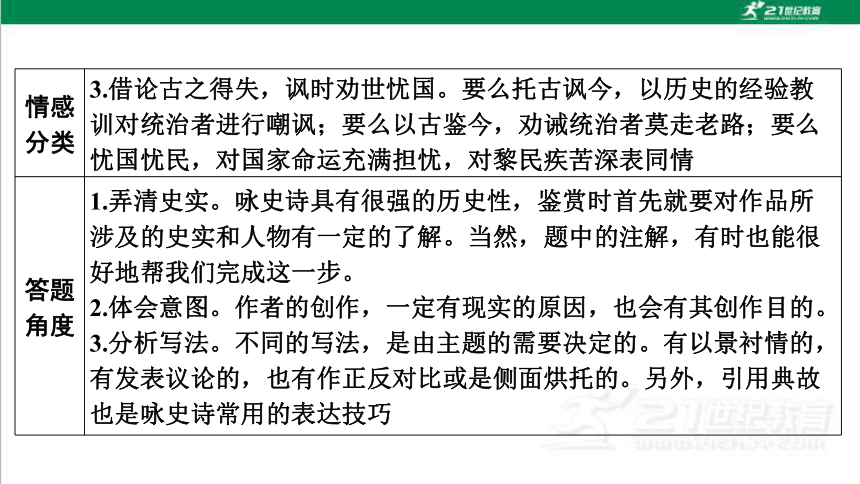

情感分类 3.借论古之得失,讽时劝世忧国。要么托古讽今,以历史的经验教训对统治者进行嘲讽;要么以古鉴今,劝诫统治者莫走老路;要么忧国忧民,对国家命运充满担忧,对黎民疾苦深表同情

答题角度 1.弄清史实。咏史诗具有很强的历史性,鉴赏时首先就要对作品所涉及的史实和人物有一定的了解。当然,题中的注解,有时也能很好地帮我们完成这一步。

2.体会意图。作者的创作,一定有现实的原因,也会有其创作目的。

3.分析写法。不同的写法,是由主题的需要决定的。有以景衬情的,有发表议论的,也有作正反对比或是侧面烘托的。另外,引用典故也是咏史诗常用的表达技巧

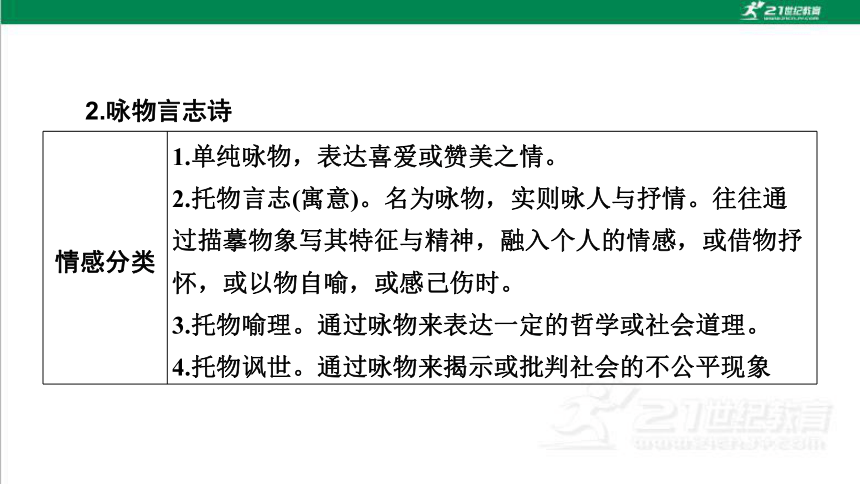

2.咏物言志诗

情感分类 1.单纯咏物,表达喜爱或赞美之情。

2.托物言志(寓意)。名为咏物,实则咏人与抒情。往往通过描摹物象写其特征与精神,融入个人的情感,或借物抒怀,或以物自喻,或感己伤时。

3.托物喻理。通过咏物来表达一定的哲学或社会道理。

4.托物讽世。通过咏物来揭示或批判社会的不公平现象

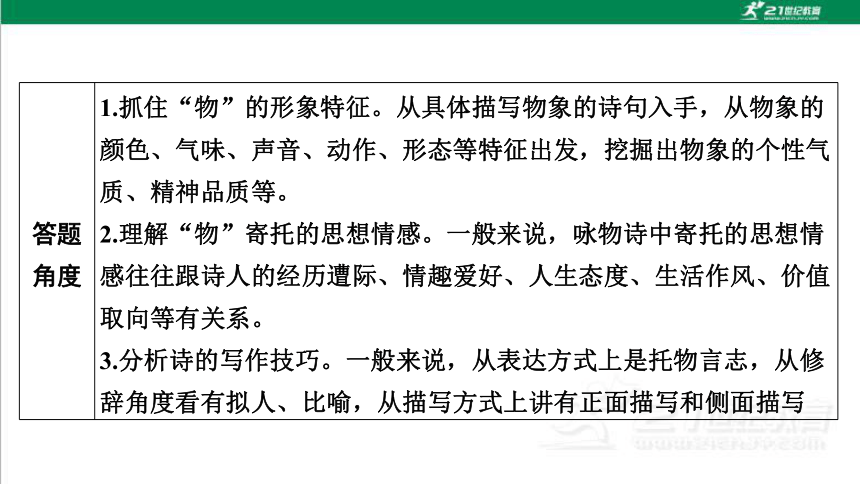

答题

角度 1.抓住“物”的形象特征。从具体描写物象的诗句入手,从物象的颜色、气味、声音、动作、形态等特征出发,挖掘出物象的个性气质、精神品质等。

2.理解“物”寄托的思想情感。一般来说,咏物诗中寄托的思想情感往往跟诗人的经历遭际、情趣爱好、人生态度、生活作风、价值取向等有关系。

3.分析诗的写作技巧。一般来说,从表达方式上是托物言志,从修辞角度看有拟人、比喻,从描写方式上讲有正面描写和侧面描写

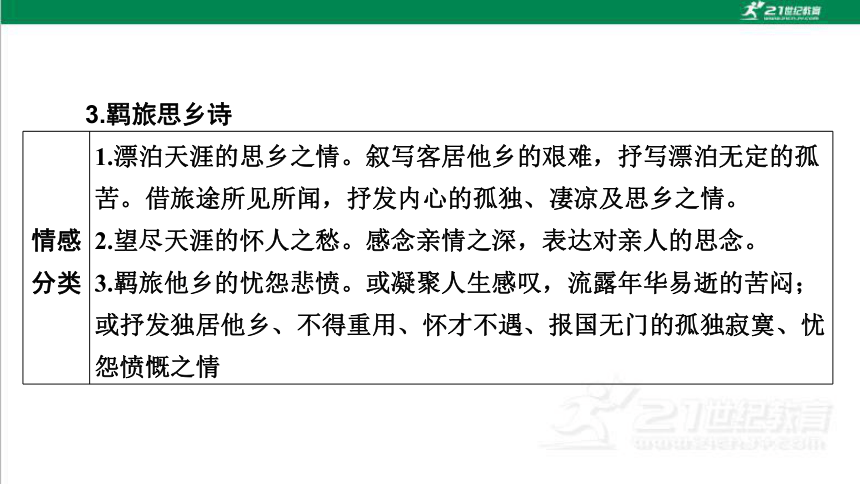

3.羁旅思乡诗

情感分类 1.漂泊天涯的思乡之情。叙写客居他乡的艰难,抒写漂泊无定的孤苦。借旅途所见所闻,抒发内心的孤独、凄凉及思乡之情。

2.望尽天涯的怀人之愁。感念亲情之深,表达对亲人的思念。

3.羁旅他乡的忧怨悲愤。或凝聚人生感叹,流露年华易逝的苦闷;或抒发独居他乡、不得重用、怀才不遇、报国无门的孤独寂寞、忧怨愤慨之情

答题角度 1.抓关键的字词:“孤”“悲”“无情”“怜”“空”“独”“故园” “相思”。

2.抓特殊的节日:冬至、除夕、元宵节、重阳节等重要节日,常常引发旅人的思乡怀人之情。

3.留心四种意象:望月怀远、鸿雁传书、折柳送别、杜鹃啼血。

4.注意两种手法

羁旅诗除了常用的“借景抒情”“虚实结合”“渲染”等表达技巧外,还有两种特殊的表现手法:①乐景衬哀情。如杜甫的《蜀相》;②对写法。不说自己想家,却说家人想自己,令人倍觉凄凉

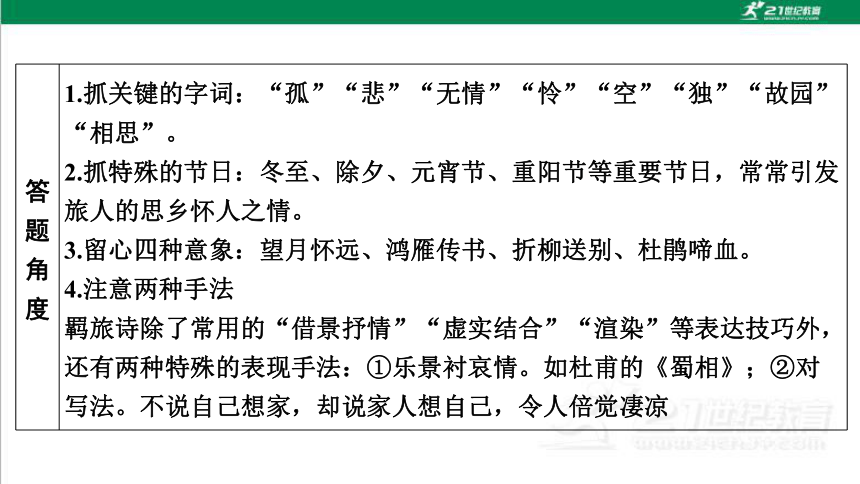

4.赠友送别诗

情感

分类 1.依依惜别的不舍与伤感。

2.离别后的思念与牵挂。

3.对友人的安慰与勉励。

4.借送别友人表明自己的心志。

5.抒发对人生的感慨。

要注意,每首诗表达的情感往往不是单一的,而是多种情感交织在一起的集合体,它丰富复杂却又不杂乱无章

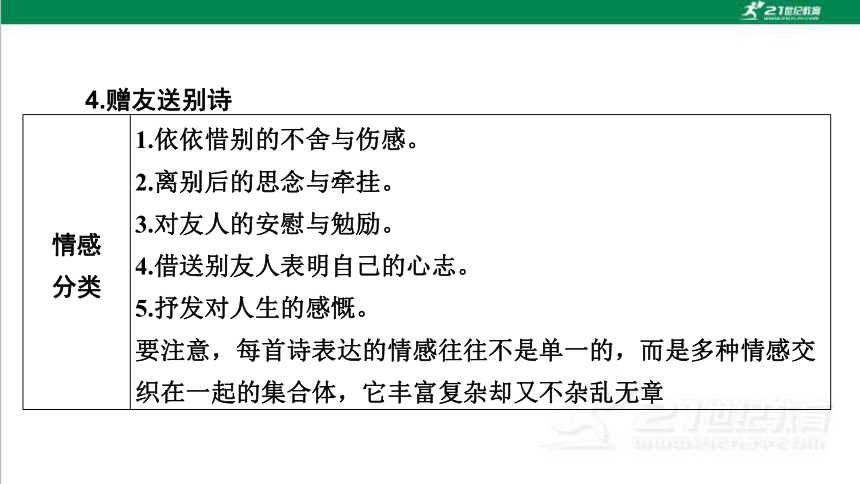

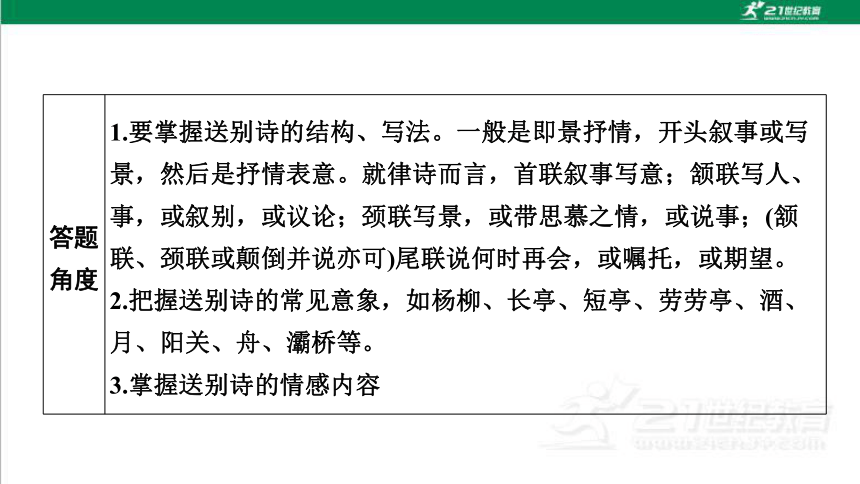

答题角度 1.要掌握送别诗的结构、写法。一般是即景抒情,开头叙事或写景,然后是抒情表意。就律诗而言,首联叙事写意;颔联写人、事,或叙别,或议论;颈联写景,或带思慕之情,或说事;(颔联、颈联或颠倒并说亦可)尾联说何时再会,或嘱托,或期望。

2.把握送别诗的常见意象,如杨柳、长亭、短亭、劳劳亭、酒、月、阳关、舟、灞桥等。

3.掌握送别诗的情感内容

5.爱情闺怨诗

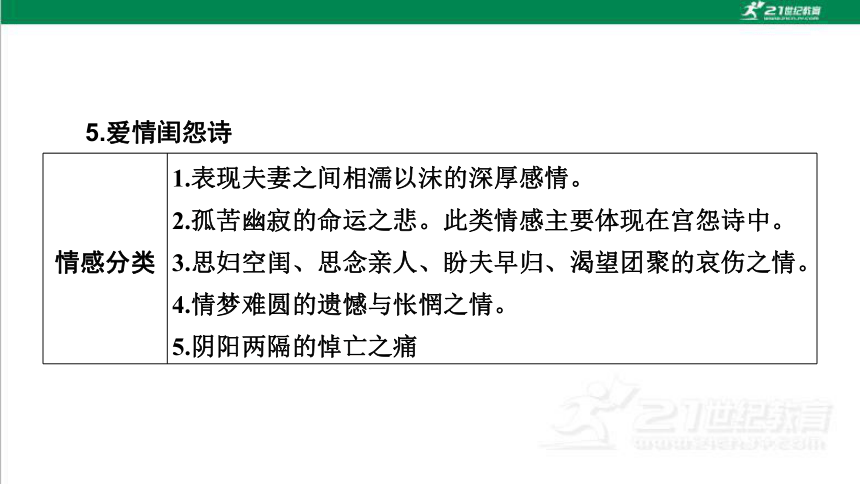

情感分类 1.表现夫妻之间相濡以沫的深厚感情。

2.孤苦幽寂的命运之悲。此类情感主要体现在宫怨诗中。

3.思妇空闺、思念亲人、盼夫早归、渴望团聚的哀伤之情。

4.情梦难圆的遗憾与怅惘之情。

5.阴阳两隔的悼亡之痛

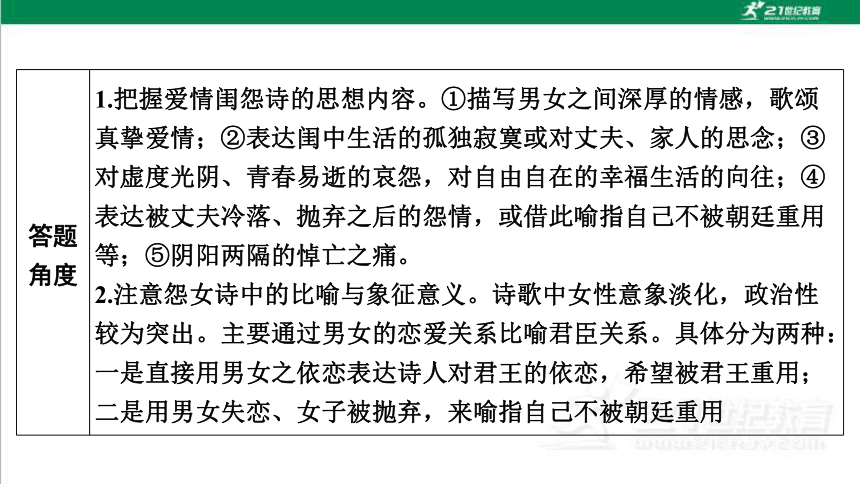

答题角度 1.把握爱情闺怨诗的思想内容。①描写男女之间深厚的情感,歌颂真挚爱情;②表达闺中生活的孤独寂寞或对丈夫、家人的思念;③对虚度光阴、青春易逝的哀怨,对自由自在的幸福生活的向往;④表达被丈夫冷落、抛弃之后的怨情,或借此喻指自己不被朝廷重用等;⑤阴阳两隔的悼亡之痛。

2.注意怨女诗中的比喻与象征意义。诗歌中女性意象淡化,政治性较为突出。主要通过男女的恋爱关系比喻君臣关系。具体分为两种:一是直接用男女之依恋表达诗人对君王的依恋,希望被君王重用;二是用男女失恋、女子被抛弃,来喻指自己不被朝廷重用

6.边塞征战诗

情感分类 1.保家卫国、建立功名的壮志豪情。

2.奋勇杀敌、英勇无畏的英雄气概。

3.雄奇瑰丽、奇异独特的边塞风光。

4.征人思乡、闺妇盼归的两地情愁。

5.凄苦哀怨的厌战情绪,凄厉沉痛的反战思考。

6.对和平安宁的边疆生活、和睦友好的民族往来的喜悦

答题角度 1.抓住时代特征。边塞诗是时代的产物,也是最能体现国运盛衰的作品。因此,如果能对作者所处的时代有所了解,这对体会作品的内容和作者的感情是大有帮助的。盛唐时期的边塞诗其基调是豪迈、爽朗的。即使战争艰苦,也壮丽无比;即使出征远戍,也爽朗明快;即使壮烈牺牲,也死而无悔。到了中晚唐,国势开始衰微,边塞诗仍保持昂扬向上的基调,但不免夹杂着几多悲壮、几多忧伤。到了宋代,边塞诗中流露出来的感情,更多地体现为报国无门的愤懑和归家无望的哀痛。总之,不管什么时期的边塞诗,都表现了爱国的主旋律。

答题角度 2.抓住意象特征。边塞诗中有一些特定的意象(景象):从用品看,主要有金鼓、旌旗、羽书、戈矛、剑戟、斧钺、刀铩等;从景物看,主要有大漠、烽烟、长城、黄沙、长云、秋月、雪山、孤城、雁飞、鹰扬、箭飞、马走等;从地名和民族名看,主要有碛西、轮台、龟兹、夜郎、胡羌、羯夷、楼兰、安西等。抓住这些意象,然后展开丰富的联想,进行深入的揣摩,鉴赏诗歌时便可达到事半功倍的效果。

3.体会不同风格。大量边塞诗体现出来的艺术风格很不一样。有的豪迈旷达,有的雄奇壮美,有的豪壮悲慨,有的委婉清丽等等

7.山水田园诗

情感分类 1.寄情山水的豪放激情。

2.心物相融的恬淡幽情。或以恬淡之心抒写山水清辉,或以淡泊之语描摹闲淡心境,或表现诗人对自然的依恋、追求与热爱,或寄托恬淡静雅的隐逸之乐,或表达厌倦官场的超脱之情。

3.借景遣怀的沉郁凄情。或由灿烂之景引发诗人对山川永恒、人生短暂之叹;或借缥缈凄迷之意境,透露诗人失意怅惘的心绪;或借异乡山水,表达客居孤寂之思绪;或借凄风苦雨,寄寓对被贬谪的忧愤;或借眼前山水,表达忧国忧民之情;或借瑰丽壮景、盎然春意,反衬悲时伤世之痛

答题角度 1.注意把握意象的特征和寓意。

2.体味诗歌情景交融的意境。

3.注意通过关键字眼来领会诗人写景所表现的情感。

4.分析技巧和语言特色。

山水田园诗写景的方法很多,应注意:

①观察景物的立足点和描写景物的角度,如高、低、俯、仰的变化。

②描写景物的手法,如虚实结合、以动衬静、明暗对比、以小见大、粗笔勾勒和细节描写相结合(也叫点面结合)以及比兴手法的运用。

③既要学会欣赏像盛唐诗人所描写的雄浑壮阔的景象,也要善于体会诗人观察、捕捉和描摹的细致入微

8.讽喻诗

情感分类 1.表达对劳苦大众艰辛生活的深切同情。

2.表达对社会不合理现象或权贵的讽刺或不满。

3.表达对统治阶级腐朽、贪婪、残暴的深恶痛绝。

4.表达对当权者的讽谏规劝

答题角度 1.领会诗人所表现的情感。

2.关注其采用的表达技巧

二、古代诗歌中常见的思想情感

情感大类 具体情感 经典诗歌

忧国伤时 揭露统治者的昏庸腐朽 杜牧《过华清宫》

反映国家离乱、山河沦丧 杜甫《春望》、文天祥《过零丁洋》

同情人民的疾苦 白居易《卖炭翁》

对国家民族前途命运的担忧 杜甫《登楼》

揭露统治者穷兵黩武 杜甫《兵车行》

情感大类 具体情感 经典诗歌

建功报国 建功立业的渴望 陆游《书愤》

保家卫国的雄心壮志 王昌龄《从军行》

报国无门的悲伤 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》

年华流逝、壮志难酬的悲叹 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

理想不为人知的愁苦心情 屈原《涉江》

情感大类 具体情感 经典诗歌

思乡怀人 羁旅愁思 温庭筠《商山早行》

思亲念友 王维《九月九日忆山东兄弟》

边关思乡 范仲淹《渔家傲·秋思》

闺中怀人 王昌龄《闺怨》

生活杂感 寄情山水田园的悠闲 王维《山居秋暝》

昔盛今衰的感慨 刘禹锡《乌衣巷》

借古讽今的情怀 李商隐《贾生》

情感大类 具体情感 经典诗歌

生活杂感 青春易逝的伤感 李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》

仕途失意的苦闷 白居易《琵琶行(并序)》

告慰平生的喜悦 杜甫《闻官军收河南河北》

品格气节的自白 于谦《石灰吟》

谈禅说理的感慨 苏轼《题西林壁》

别离愁绪 依依不舍的留恋 柳永《雨霖铃》

情深意长的勉励 王勃《送杜少府之任蜀州》

坦陈心志的告白 王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

情感大类 具体情感 经典诗歌

贬谪失意 遭贬后郁闷、惆怅、失意 李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》

遭贬后仍不忘为国效力、关注黎民,但又无用武之地的矛盾心理 屈原《离骚》

寄情山水、以求解脱的心态 苏轼《定风波》

三、学会提取各种信息,准确把握古诗的思想情感

1.知人论世

对人物的身份、经历进行分析,包括诗人自己和诗中描述的对象。诗人的情感一定要含有诗人对描述对象的情感态度,并且从诗人的角度去理解诗句;描述对象的情感一定要立足诗的关键点,如人物的行为动作等细节。

2.借景观情

景和情之间有极强的关联性,考生可以通过对景物的分析,判断出情感的类别和深浅。多数景与情有相似性,当然少数也有乐景衬哀情,如“春花秋月何时了”(李煜《虞美人》),需要联系作者的经历进行分析。

3.咏物传情

中国古典诗词中的许多物象,表达的情感往往是固定的。如舟、长亭、灞陵、柳岸、镜,多传达离情别绪、思乡怀远之情;登高凭栏,多传达相思之情、报国之志和壮志难酬的悲愤;浮云,比喻在外漂泊的游子;松、竹、梅,象征高洁超俗的品行。

4.缘事析情

①据“事”探“情”。考生要根据“事”的属性,探究“情”的类别。通常情况下,“事”喜则“情”喜,“事”悲则“情”悲。

②“细”中见“奇”。考生要抓住叙事中的细节,去窥探诗人丰富的情感,欣赏其与众不同的奇特效果。

5.典故抒情

①增加积累,尤其是熟悉、掌握教材中出现的历史故事、神话传说等。

②其次要特别注意典故的正用和反用。

③典故的“两面”情感:“一面”是作者对典故中的人、事的情感态度,“一面”是作者借此要表达的对现实、对自己的情感态度。

6.时空显情

诗人的情感在诗中有时不是一成不变的,要抓住诗中时间、空间的变化,分清景象的虚实。

①分清是现实、往昔还是设想将来。诗人的情感有过去、现在与将来的变化,如回忆过去,感到很美好;驻足现在,觉得伤感;展望将来(想象),充满期待。

②不同的时间段,有不同的情感。离别时和离别后情感不同,离别时自然是痛苦,离别后自然是思念之苦、重逢之盼。空间在家,与家人团聚是温暖的;空间在路上,颇有羁旅之苦。空间不同,情感自然也就不同。

7.题材明情

结合诗歌题材,了解惯常表达的情感,并利用诗歌中的关键信息来推测作者的情感。如送别诗,常表达诗人对友人的不舍、关切、安慰、担忧、勉励等情感。

8.词语定情

诗歌中表达情感的词,大都起到奠定诗歌感情基调的作用。如诗中“客”字,暗示羁旅之愁、思家之切。一些表情态、语气的虚词,如“但”“又”“惟”“空”“可”“岂”等,也是重要的隐性“情语”。关注具有独特意义的表明时间、地点的词语。如春(常有伤春之意)、秋(常有悲秋之意)、节日(常有向往团圆之意)、夜晚(常有夜不能寐之意)等词语,如塞外(常含建功立业或表明战争残酷、环境艰苦之意)、他乡(常含颠沛流离之苦)、离京(常含仕途不顺之意)等词语,在鉴赏诗歌时需要关注。

考查角度一 概括分析古诗词句情感

词句情感题是对关键词句的考查,诗歌的关键词句大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调,需要在第一时间内予以关注。关键词是可以明显看出诗歌情感类型的词语,如“愁”“怨”“愤”“恨”“忧” “凄”“喜”“乐”“思”“怜”“泪” “闲”“怆”“怅”等字眼的词语,这些词语多为动词或形容词,表意功能明显。关键句是最能表现诗歌思想内容或感情的句子,一般是抒情性或议论性的句子。

【关键能力】

概括分析古诗词句情感题2步骤

●典题试做

(2020·江苏卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

送沈康知常州

王安石

作客兰陵①迹已陈,为传谣俗记州民。沟塍半废田畴薄,厨传②相仍市井贫。

?

指寄居在别处。

?

沟渠和田埂。

常恐劳人轻白屋,忽逢佳士得朱轮。殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春。

【注】 ①兰陵:古地名,诗中代指常州。嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常州。②厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

诗歌后两联表达了作者什么样的情感?(6分)

/状元支招/

步骤一:抓人、事、景,确定诗歌表达的情感 赏析诗歌所表达的思想感情,要善于抓住带感彩的关键词语,还应该联系作者的生平遭遇及诗歌的创作背景来考虑,即我们平时所说的要“知人论世”。结合注释,整体理解诗意。“嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常州”,王安石和沈康乃前后两任常州知州。诗歌后两句提到的“话此”,要联系上文来看。“劳人”“佳士”都指沈康,“朱轮”是古代王侯显贵所乘的车子,这里指代沈康的到来;“最忆荆溪两岸春”,想到常州的美景(自己离任),表达了对常州的难舍和怀念之情

步骤二:分析设题诗句,写出规范答案 题干问的是诗歌后两联表达了作者什么样的情感,“忽逢佳士得朱轮”大意是“忽然听到了您到常州治理的好消息”,表达了常州百姓对沈康这个优秀的父母官到来的期待和欢迎;其实这是作者委婉地表达对沈康的勉励,希望他能治理好常州,不辜负百姓的盼望,这是对沈康此去政通人和的期待。“殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春”,“惆怅”写出作者在提到常州时的心情,表达了自己此前在常州,对常州治理未能尽如人意的惆怅之情;后句“最忆”,表达了对常州的难舍和怀念之情

【答案】 ①对常州百姓得到一个优秀父母官的欣喜之情。②对常州治理未能尽如人意的惆怅之情。③对沈康此去政通人和的期许之情。④对常州秀美山水的喜爱之情。(每点2分,答出其中任意三点即可)

考查角度二 概括分析古诗整体情感

【关键能力】

概括分析古诗整体情感题3步骤

●典题试做

(2019·天津卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

通泉驿南去通泉县十五里山水作①

杜 甫

溪行衣自湿,亭午气始散。冬温蚊蚋集,人远凫鸭乱。

登顿生曾阴,欹倾出高岸。驿楼衰柳侧,县郭轻烟畔。

一川何绮丽,尽日穷壮观。山色远寂寞,江光夕滋漫。

伤时愧孔父②,去国同王粲③。我生苦飘零,所历有嗟叹。

?

正午、中午。

【注】 ①此诗作于公元762年。通泉县在今四川境内。②孔父即孔子。③王粲:东汉末年诗人,曾为躲避战乱离开长安,往荆州依附刘表。

请指出全诗表达了诗人哪些情感。(6分)

/状元支招/

第一步:整体感知

由题目《通泉驿南去通泉县十五里山水作》和诗中的意象,如“蚊蚋”“凫鸭”“衰柳”“轻烟”等,可知这是一首山水田园诗。

第二步:分析诗句

首先要从诗歌中找出能体现诗人情感的词语,如壮观、寂寞、伤时、愧、苦飘零、嗟叹等;然后结合诗歌内容将情感具体化,如由“壮观”可以看出饱览名山大川的愉悦,由“寂寞”“苦飘零”可以看出漂泊异乡的孤独寂寞,由“伤时”可以看出对国家命运的担忧,由“愧孔父”和王粲的典故,可以看出生不逢时的苦闷。

第三步:概括情感

用简洁的语言概括出诗歌的情感,可分条回答。

【答案】 全诗表达了观览通泉山水的愉悦,生不逢时的苦闷,飘零他乡的哀痛,对国家命运的忧虑。(6分)

考查角度三 概括诗人情感变化

【关键能力】

概括诗人情感变化题3步骤

●典题试做

(2024·山东省济宁市三模)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

千秋岁·重到桃花坞

范成大

北城南埭①,玉水方流汇。青樾②里,红尘外。万桃春不老,双竹寒相对。回首处,满城明月曾同载。

分散西园盖③,消减东阳带④。人事改,花源在。神仙虽可学,功行无过醉。新酒好,就船况有鱼堪买。

【注】 ①埭(dài):堵水的土坝。②樾(yuè):树荫。③盖:车盖。④南朝沈约曾任东阳太守,因生病消瘦,衣带渐宽,此典后多指人因多病或愁苦而消瘦。

词人重回桃花坞的心情发生了怎样的变化?请结合全词简要分析。(6分)

/状元支招/

第一步:合理划分诗歌的层次

整首诗歌可划分为三层:“北城南埭,玉水方流汇。青樾里,红尘外。万桃春不老,双竹寒相对。回首处,满城明月曾同载”是第一层;“分散西园盖,消减东阳带。人事改,花源在”是第二层;“神仙虽可学,功行无过醉。新酒好,就船况有鱼堪买”是第三层。

第二步:体会每一层次词人的情感

第一层,词人重回桃花坞,触目所及的是流水堤坝、绿荫红花、皎皎明月,景物色彩明丽,意境清新优美,此时词人的内心应是充满喜悦。

第二层,意思是:如今的桃花坞,车马稀疏,满目萧条,花源虽然还在,但人事发生了极大的变化。桃花坞的春景虽然依旧令人向往,但是眼前的冷落萧条,不禁让人产生物是人非的感慨。

第三层,词人觉得,神仙的境界虽令人向往,但还是不如醉中求乐、享受美酒佳肴更让人惬意。表达了词人对饮酒为乐、恬淡闲适生活的喜爱。

【答案】 ①词人重返桃花坞,看到碧水汇流、花红竹青的美景,内心充满喜悦。②胜景虽在,但眼前车马冷落、形容憔悴的境况又不免让人产生物是人非的感慨。③最后词人抛开俗念、放空内心,表达了对饮酒为乐、恬淡闲适生活的喜爱。(每点2分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 分析情感把握不准,理解片面失当

情感是诗歌创作的不竭动力,也是诗歌作品的灵魂。然而,情感又是抽象的,无影无形,不好把握。情感类题目向来是鉴赏诗歌的难点,更是高考的重点。如果不能从诗歌的标题、作者、意象、题材等方面来梳理它的情感线索,破解它的情感密码,答题就会囫囵吞枣,不精准,不全面。

针对突破

分析

把握

情感 审题 “两审”:①看整体型还是局部型:整体型要分成几个层次,局部型要分析词、句、联、片,乃至全篇;②看局部型(词、句、联、片)在诗词中的位置和内部层次

“一定”:定题型,明确是概括型还是分析型

分析

把握

情感 答题 表述规范:①情由(产生原因);②情境(产生的境界)+感情基调

使用术语:惜别之情、关怀之情、亡国之愁、失意之愁、闲居之愁、乡愁等

答题模式:①分析型,直接用规范公式答题;②分析+概括/概括+分析

准确全面:①准确,使用术语;②全面,多角度、多层面

分析

把握

情感 途径 ①词语定情(情感类词语);②缘事析情(描写的事件、活动);③借景察情(景物特点);④时空显情(时空变化);⑤咏物传情(所咏事物特点);⑥题材推情(所属题材类型);⑦典故究情(典故内涵);⑧知人论世(时代环境及生活经历)

●对点强化

1.(2024·安徽江淮十校第三次联考)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

山行寄刘李二参军

卢照邻

万里烟尘客,三春桃李时。事去纷无限,愁来不自持。

狂歌欲叹凤【注】,失路反占龟。草碍人行缓,花繁鸟度迟。

彼美参卿事,留连求友诗。安知倦游子,两鬓渐如丝。

【注】 《论语·微子》:楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮!凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而,今之从政者殆而!”

【概括分析词句情感】请结合全诗具体分析“愁来不自持”的情感内涵。(6分)

【答案】 ①世俗纷扰之愁。本是春意盎然的季节却“事去纷无限”,让作者无限牵挂,内心怅惘。②入世理想失意之愁。典故中的接舆因披发佯狂不仕,作者在此处用“失路”“安知”等来表达出理想受挫后的失意,产生了隐逸情结。③颠沛流离之愁。由“安知倦游子”可知,作者游宦在外,内心愁苦,归家不得。④年华老去之愁。由“两鬓渐如丝”可知,作者鬓发减少,青春逝去,盛年不再。(每点2分,答出其中任意三点即可)

2.(2024·广东省惠州市4月模拟)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

战城南

杨 炯

塞北途辽远,城南战苦辛。幡旗如鸟翼,甲胄似鱼鳞。

冻水寒伤马,悲风愁杀人。寸心明白日,千里暗黄尘。

【概括分析整诗情感】本诗的感情是复杂的,请结合全诗具体分析。(6分)

【答案】 ①对边关将士的艰难处境的同情。首联中的“辽远”“苦辛”,颈联中的“冻水”写出了塞外自然环境的苦寒和将士的艰苦,表达诗人深切的同情。②对将士们的英勇无畏的歌颂。颔联两个比喻写出了声势浩大的战场阵势和激烈的战斗场面,歌颂了将士们的英勇无畏,表达了诗人由衷的赞美。③对边关将士的忠君报国的敬仰。尾联写征尘千里遮天蔽日,但将士们心系君王,视死如归,继续驰骋疆场,报效社稷,流露出诗人的敬仰之情。(每点2分)

3.(2024·广州市冲刺训练题一)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

江城子·九日与诸季①登高

李 纲②

客中重九共登高。逼烟霄,见秋毫。云涌群山,山外海翻涛。回首中原何处是,天似幕,碧周遭。

茱萸蕊绽菊方苞。左倾醪③。右持螯。莫把闲愁,空使寸心劳。会取八荒皆我室,随节物,且游遨。

【注】 ①诸季:群弟。②李纲:南宋初主战派大臣。此词作于贬谪琼州(今属海南)途中。③醪(láo):浊酒。

【概括情感变化】这首词中词人的心情是怎样起伏变化的?请简要分析。(6分)

【答案】 ①开篇通过重九登高所见壮阔之景,表现豪迈之情。②回首中原,想到壮丽河山沦陷而生发感慨,情感由此下沉。③下片回到眼前,写与众弟饮酒品螯,劝自己要忘却闲愁,继而表达对收复失地的信心,漫游天下的期待。(每点2分)

复习二 古代诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

考点练透5 分析情感要全面

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点 分析诗歌的思想情感

●高分技法

【必备知识】

一、掌握各类题材的情感及答题角度

1.咏史怀古诗

情感分类 1.历览历史点滴,提出自己观点。

2.悲吟古人际遇,暗示伤己之情怀。要么缅怀前贤,表达敬仰或惋惜;要么类比古人,寄托伤感或哀思。

情感分类 3.借论古之得失,讽时劝世忧国。要么托古讽今,以历史的经验教训对统治者进行嘲讽;要么以古鉴今,劝诫统治者莫走老路;要么忧国忧民,对国家命运充满担忧,对黎民疾苦深表同情

答题角度 1.弄清史实。咏史诗具有很强的历史性,鉴赏时首先就要对作品所涉及的史实和人物有一定的了解。当然,题中的注解,有时也能很好地帮我们完成这一步。

2.体会意图。作者的创作,一定有现实的原因,也会有其创作目的。

3.分析写法。不同的写法,是由主题的需要决定的。有以景衬情的,有发表议论的,也有作正反对比或是侧面烘托的。另外,引用典故也是咏史诗常用的表达技巧

2.咏物言志诗

情感分类 1.单纯咏物,表达喜爱或赞美之情。

2.托物言志(寓意)。名为咏物,实则咏人与抒情。往往通过描摹物象写其特征与精神,融入个人的情感,或借物抒怀,或以物自喻,或感己伤时。

3.托物喻理。通过咏物来表达一定的哲学或社会道理。

4.托物讽世。通过咏物来揭示或批判社会的不公平现象

答题

角度 1.抓住“物”的形象特征。从具体描写物象的诗句入手,从物象的颜色、气味、声音、动作、形态等特征出发,挖掘出物象的个性气质、精神品质等。

2.理解“物”寄托的思想情感。一般来说,咏物诗中寄托的思想情感往往跟诗人的经历遭际、情趣爱好、人生态度、生活作风、价值取向等有关系。

3.分析诗的写作技巧。一般来说,从表达方式上是托物言志,从修辞角度看有拟人、比喻,从描写方式上讲有正面描写和侧面描写

3.羁旅思乡诗

情感分类 1.漂泊天涯的思乡之情。叙写客居他乡的艰难,抒写漂泊无定的孤苦。借旅途所见所闻,抒发内心的孤独、凄凉及思乡之情。

2.望尽天涯的怀人之愁。感念亲情之深,表达对亲人的思念。

3.羁旅他乡的忧怨悲愤。或凝聚人生感叹,流露年华易逝的苦闷;或抒发独居他乡、不得重用、怀才不遇、报国无门的孤独寂寞、忧怨愤慨之情

答题角度 1.抓关键的字词:“孤”“悲”“无情”“怜”“空”“独”“故园” “相思”。

2.抓特殊的节日:冬至、除夕、元宵节、重阳节等重要节日,常常引发旅人的思乡怀人之情。

3.留心四种意象:望月怀远、鸿雁传书、折柳送别、杜鹃啼血。

4.注意两种手法

羁旅诗除了常用的“借景抒情”“虚实结合”“渲染”等表达技巧外,还有两种特殊的表现手法:①乐景衬哀情。如杜甫的《蜀相》;②对写法。不说自己想家,却说家人想自己,令人倍觉凄凉

4.赠友送别诗

情感

分类 1.依依惜别的不舍与伤感。

2.离别后的思念与牵挂。

3.对友人的安慰与勉励。

4.借送别友人表明自己的心志。

5.抒发对人生的感慨。

要注意,每首诗表达的情感往往不是单一的,而是多种情感交织在一起的集合体,它丰富复杂却又不杂乱无章

答题角度 1.要掌握送别诗的结构、写法。一般是即景抒情,开头叙事或写景,然后是抒情表意。就律诗而言,首联叙事写意;颔联写人、事,或叙别,或议论;颈联写景,或带思慕之情,或说事;(颔联、颈联或颠倒并说亦可)尾联说何时再会,或嘱托,或期望。

2.把握送别诗的常见意象,如杨柳、长亭、短亭、劳劳亭、酒、月、阳关、舟、灞桥等。

3.掌握送别诗的情感内容

5.爱情闺怨诗

情感分类 1.表现夫妻之间相濡以沫的深厚感情。

2.孤苦幽寂的命运之悲。此类情感主要体现在宫怨诗中。

3.思妇空闺、思念亲人、盼夫早归、渴望团聚的哀伤之情。

4.情梦难圆的遗憾与怅惘之情。

5.阴阳两隔的悼亡之痛

答题角度 1.把握爱情闺怨诗的思想内容。①描写男女之间深厚的情感,歌颂真挚爱情;②表达闺中生活的孤独寂寞或对丈夫、家人的思念;③对虚度光阴、青春易逝的哀怨,对自由自在的幸福生活的向往;④表达被丈夫冷落、抛弃之后的怨情,或借此喻指自己不被朝廷重用等;⑤阴阳两隔的悼亡之痛。

2.注意怨女诗中的比喻与象征意义。诗歌中女性意象淡化,政治性较为突出。主要通过男女的恋爱关系比喻君臣关系。具体分为两种:一是直接用男女之依恋表达诗人对君王的依恋,希望被君王重用;二是用男女失恋、女子被抛弃,来喻指自己不被朝廷重用

6.边塞征战诗

情感分类 1.保家卫国、建立功名的壮志豪情。

2.奋勇杀敌、英勇无畏的英雄气概。

3.雄奇瑰丽、奇异独特的边塞风光。

4.征人思乡、闺妇盼归的两地情愁。

5.凄苦哀怨的厌战情绪,凄厉沉痛的反战思考。

6.对和平安宁的边疆生活、和睦友好的民族往来的喜悦

答题角度 1.抓住时代特征。边塞诗是时代的产物,也是最能体现国运盛衰的作品。因此,如果能对作者所处的时代有所了解,这对体会作品的内容和作者的感情是大有帮助的。盛唐时期的边塞诗其基调是豪迈、爽朗的。即使战争艰苦,也壮丽无比;即使出征远戍,也爽朗明快;即使壮烈牺牲,也死而无悔。到了中晚唐,国势开始衰微,边塞诗仍保持昂扬向上的基调,但不免夹杂着几多悲壮、几多忧伤。到了宋代,边塞诗中流露出来的感情,更多地体现为报国无门的愤懑和归家无望的哀痛。总之,不管什么时期的边塞诗,都表现了爱国的主旋律。

答题角度 2.抓住意象特征。边塞诗中有一些特定的意象(景象):从用品看,主要有金鼓、旌旗、羽书、戈矛、剑戟、斧钺、刀铩等;从景物看,主要有大漠、烽烟、长城、黄沙、长云、秋月、雪山、孤城、雁飞、鹰扬、箭飞、马走等;从地名和民族名看,主要有碛西、轮台、龟兹、夜郎、胡羌、羯夷、楼兰、安西等。抓住这些意象,然后展开丰富的联想,进行深入的揣摩,鉴赏诗歌时便可达到事半功倍的效果。

3.体会不同风格。大量边塞诗体现出来的艺术风格很不一样。有的豪迈旷达,有的雄奇壮美,有的豪壮悲慨,有的委婉清丽等等

7.山水田园诗

情感分类 1.寄情山水的豪放激情。

2.心物相融的恬淡幽情。或以恬淡之心抒写山水清辉,或以淡泊之语描摹闲淡心境,或表现诗人对自然的依恋、追求与热爱,或寄托恬淡静雅的隐逸之乐,或表达厌倦官场的超脱之情。

3.借景遣怀的沉郁凄情。或由灿烂之景引发诗人对山川永恒、人生短暂之叹;或借缥缈凄迷之意境,透露诗人失意怅惘的心绪;或借异乡山水,表达客居孤寂之思绪;或借凄风苦雨,寄寓对被贬谪的忧愤;或借眼前山水,表达忧国忧民之情;或借瑰丽壮景、盎然春意,反衬悲时伤世之痛

答题角度 1.注意把握意象的特征和寓意。

2.体味诗歌情景交融的意境。

3.注意通过关键字眼来领会诗人写景所表现的情感。

4.分析技巧和语言特色。

山水田园诗写景的方法很多,应注意:

①观察景物的立足点和描写景物的角度,如高、低、俯、仰的变化。

②描写景物的手法,如虚实结合、以动衬静、明暗对比、以小见大、粗笔勾勒和细节描写相结合(也叫点面结合)以及比兴手法的运用。

③既要学会欣赏像盛唐诗人所描写的雄浑壮阔的景象,也要善于体会诗人观察、捕捉和描摹的细致入微

8.讽喻诗

情感分类 1.表达对劳苦大众艰辛生活的深切同情。

2.表达对社会不合理现象或权贵的讽刺或不满。

3.表达对统治阶级腐朽、贪婪、残暴的深恶痛绝。

4.表达对当权者的讽谏规劝

答题角度 1.领会诗人所表现的情感。

2.关注其采用的表达技巧

二、古代诗歌中常见的思想情感

情感大类 具体情感 经典诗歌

忧国伤时 揭露统治者的昏庸腐朽 杜牧《过华清宫》

反映国家离乱、山河沦丧 杜甫《春望》、文天祥《过零丁洋》

同情人民的疾苦 白居易《卖炭翁》

对国家民族前途命运的担忧 杜甫《登楼》

揭露统治者穷兵黩武 杜甫《兵车行》

情感大类 具体情感 经典诗歌

建功报国 建功立业的渴望 陆游《书愤》

保家卫国的雄心壮志 王昌龄《从军行》

报国无门的悲伤 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》

年华流逝、壮志难酬的悲叹 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

理想不为人知的愁苦心情 屈原《涉江》

情感大类 具体情感 经典诗歌

思乡怀人 羁旅愁思 温庭筠《商山早行》

思亲念友 王维《九月九日忆山东兄弟》

边关思乡 范仲淹《渔家傲·秋思》

闺中怀人 王昌龄《闺怨》

生活杂感 寄情山水田园的悠闲 王维《山居秋暝》

昔盛今衰的感慨 刘禹锡《乌衣巷》

借古讽今的情怀 李商隐《贾生》

情感大类 具体情感 经典诗歌

生活杂感 青春易逝的伤感 李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》

仕途失意的苦闷 白居易《琵琶行(并序)》

告慰平生的喜悦 杜甫《闻官军收河南河北》

品格气节的自白 于谦《石灰吟》

谈禅说理的感慨 苏轼《题西林壁》

别离愁绪 依依不舍的留恋 柳永《雨霖铃》

情深意长的勉励 王勃《送杜少府之任蜀州》

坦陈心志的告白 王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

情感大类 具体情感 经典诗歌

贬谪失意 遭贬后郁闷、惆怅、失意 李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》

遭贬后仍不忘为国效力、关注黎民,但又无用武之地的矛盾心理 屈原《离骚》

寄情山水、以求解脱的心态 苏轼《定风波》

三、学会提取各种信息,准确把握古诗的思想情感

1.知人论世

对人物的身份、经历进行分析,包括诗人自己和诗中描述的对象。诗人的情感一定要含有诗人对描述对象的情感态度,并且从诗人的角度去理解诗句;描述对象的情感一定要立足诗的关键点,如人物的行为动作等细节。

2.借景观情

景和情之间有极强的关联性,考生可以通过对景物的分析,判断出情感的类别和深浅。多数景与情有相似性,当然少数也有乐景衬哀情,如“春花秋月何时了”(李煜《虞美人》),需要联系作者的经历进行分析。

3.咏物传情

中国古典诗词中的许多物象,表达的情感往往是固定的。如舟、长亭、灞陵、柳岸、镜,多传达离情别绪、思乡怀远之情;登高凭栏,多传达相思之情、报国之志和壮志难酬的悲愤;浮云,比喻在外漂泊的游子;松、竹、梅,象征高洁超俗的品行。

4.缘事析情

①据“事”探“情”。考生要根据“事”的属性,探究“情”的类别。通常情况下,“事”喜则“情”喜,“事”悲则“情”悲。

②“细”中见“奇”。考生要抓住叙事中的细节,去窥探诗人丰富的情感,欣赏其与众不同的奇特效果。

5.典故抒情

①增加积累,尤其是熟悉、掌握教材中出现的历史故事、神话传说等。

②其次要特别注意典故的正用和反用。

③典故的“两面”情感:“一面”是作者对典故中的人、事的情感态度,“一面”是作者借此要表达的对现实、对自己的情感态度。

6.时空显情

诗人的情感在诗中有时不是一成不变的,要抓住诗中时间、空间的变化,分清景象的虚实。

①分清是现实、往昔还是设想将来。诗人的情感有过去、现在与将来的变化,如回忆过去,感到很美好;驻足现在,觉得伤感;展望将来(想象),充满期待。

②不同的时间段,有不同的情感。离别时和离别后情感不同,离别时自然是痛苦,离别后自然是思念之苦、重逢之盼。空间在家,与家人团聚是温暖的;空间在路上,颇有羁旅之苦。空间不同,情感自然也就不同。

7.题材明情

结合诗歌题材,了解惯常表达的情感,并利用诗歌中的关键信息来推测作者的情感。如送别诗,常表达诗人对友人的不舍、关切、安慰、担忧、勉励等情感。

8.词语定情

诗歌中表达情感的词,大都起到奠定诗歌感情基调的作用。如诗中“客”字,暗示羁旅之愁、思家之切。一些表情态、语气的虚词,如“但”“又”“惟”“空”“可”“岂”等,也是重要的隐性“情语”。关注具有独特意义的表明时间、地点的词语。如春(常有伤春之意)、秋(常有悲秋之意)、节日(常有向往团圆之意)、夜晚(常有夜不能寐之意)等词语,如塞外(常含建功立业或表明战争残酷、环境艰苦之意)、他乡(常含颠沛流离之苦)、离京(常含仕途不顺之意)等词语,在鉴赏诗歌时需要关注。

考查角度一 概括分析古诗词句情感

词句情感题是对关键词句的考查,诗歌的关键词句大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调,需要在第一时间内予以关注。关键词是可以明显看出诗歌情感类型的词语,如“愁”“怨”“愤”“恨”“忧” “凄”“喜”“乐”“思”“怜”“泪” “闲”“怆”“怅”等字眼的词语,这些词语多为动词或形容词,表意功能明显。关键句是最能表现诗歌思想内容或感情的句子,一般是抒情性或议论性的句子。

【关键能力】

概括分析古诗词句情感题2步骤

●典题试做

(2020·江苏卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

送沈康知常州

王安石

作客兰陵①迹已陈,为传谣俗记州民。沟塍半废田畴薄,厨传②相仍市井贫。

?

指寄居在别处。

?

沟渠和田埂。

常恐劳人轻白屋,忽逢佳士得朱轮。殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春。

【注】 ①兰陵:古地名,诗中代指常州。嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常州。②厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

诗歌后两联表达了作者什么样的情感?(6分)

/状元支招/

步骤一:抓人、事、景,确定诗歌表达的情感 赏析诗歌所表达的思想感情,要善于抓住带感彩的关键词语,还应该联系作者的生平遭遇及诗歌的创作背景来考虑,即我们平时所说的要“知人论世”。结合注释,整体理解诗意。“嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常州”,王安石和沈康乃前后两任常州知州。诗歌后两句提到的“话此”,要联系上文来看。“劳人”“佳士”都指沈康,“朱轮”是古代王侯显贵所乘的车子,这里指代沈康的到来;“最忆荆溪两岸春”,想到常州的美景(自己离任),表达了对常州的难舍和怀念之情

步骤二:分析设题诗句,写出规范答案 题干问的是诗歌后两联表达了作者什么样的情感,“忽逢佳士得朱轮”大意是“忽然听到了您到常州治理的好消息”,表达了常州百姓对沈康这个优秀的父母官到来的期待和欢迎;其实这是作者委婉地表达对沈康的勉励,希望他能治理好常州,不辜负百姓的盼望,这是对沈康此去政通人和的期待。“殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春”,“惆怅”写出作者在提到常州时的心情,表达了自己此前在常州,对常州治理未能尽如人意的惆怅之情;后句“最忆”,表达了对常州的难舍和怀念之情

【答案】 ①对常州百姓得到一个优秀父母官的欣喜之情。②对常州治理未能尽如人意的惆怅之情。③对沈康此去政通人和的期许之情。④对常州秀美山水的喜爱之情。(每点2分,答出其中任意三点即可)

考查角度二 概括分析古诗整体情感

【关键能力】

概括分析古诗整体情感题3步骤

●典题试做

(2019·天津卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

通泉驿南去通泉县十五里山水作①

杜 甫

溪行衣自湿,亭午气始散。冬温蚊蚋集,人远凫鸭乱。

登顿生曾阴,欹倾出高岸。驿楼衰柳侧,县郭轻烟畔。

一川何绮丽,尽日穷壮观。山色远寂寞,江光夕滋漫。

伤时愧孔父②,去国同王粲③。我生苦飘零,所历有嗟叹。

?

正午、中午。

【注】 ①此诗作于公元762年。通泉县在今四川境内。②孔父即孔子。③王粲:东汉末年诗人,曾为躲避战乱离开长安,往荆州依附刘表。

请指出全诗表达了诗人哪些情感。(6分)

/状元支招/

第一步:整体感知

由题目《通泉驿南去通泉县十五里山水作》和诗中的意象,如“蚊蚋”“凫鸭”“衰柳”“轻烟”等,可知这是一首山水田园诗。

第二步:分析诗句

首先要从诗歌中找出能体现诗人情感的词语,如壮观、寂寞、伤时、愧、苦飘零、嗟叹等;然后结合诗歌内容将情感具体化,如由“壮观”可以看出饱览名山大川的愉悦,由“寂寞”“苦飘零”可以看出漂泊异乡的孤独寂寞,由“伤时”可以看出对国家命运的担忧,由“愧孔父”和王粲的典故,可以看出生不逢时的苦闷。

第三步:概括情感

用简洁的语言概括出诗歌的情感,可分条回答。

【答案】 全诗表达了观览通泉山水的愉悦,生不逢时的苦闷,飘零他乡的哀痛,对国家命运的忧虑。(6分)

考查角度三 概括诗人情感变化

【关键能力】

概括诗人情感变化题3步骤

●典题试做

(2024·山东省济宁市三模)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

千秋岁·重到桃花坞

范成大

北城南埭①,玉水方流汇。青樾②里,红尘外。万桃春不老,双竹寒相对。回首处,满城明月曾同载。

分散西园盖③,消减东阳带④。人事改,花源在。神仙虽可学,功行无过醉。新酒好,就船况有鱼堪买。

【注】 ①埭(dài):堵水的土坝。②樾(yuè):树荫。③盖:车盖。④南朝沈约曾任东阳太守,因生病消瘦,衣带渐宽,此典后多指人因多病或愁苦而消瘦。

词人重回桃花坞的心情发生了怎样的变化?请结合全词简要分析。(6分)

/状元支招/

第一步:合理划分诗歌的层次

整首诗歌可划分为三层:“北城南埭,玉水方流汇。青樾里,红尘外。万桃春不老,双竹寒相对。回首处,满城明月曾同载”是第一层;“分散西园盖,消减东阳带。人事改,花源在”是第二层;“神仙虽可学,功行无过醉。新酒好,就船况有鱼堪买”是第三层。

第二步:体会每一层次词人的情感

第一层,词人重回桃花坞,触目所及的是流水堤坝、绿荫红花、皎皎明月,景物色彩明丽,意境清新优美,此时词人的内心应是充满喜悦。

第二层,意思是:如今的桃花坞,车马稀疏,满目萧条,花源虽然还在,但人事发生了极大的变化。桃花坞的春景虽然依旧令人向往,但是眼前的冷落萧条,不禁让人产生物是人非的感慨。

第三层,词人觉得,神仙的境界虽令人向往,但还是不如醉中求乐、享受美酒佳肴更让人惬意。表达了词人对饮酒为乐、恬淡闲适生活的喜爱。

【答案】 ①词人重返桃花坞,看到碧水汇流、花红竹青的美景,内心充满喜悦。②胜景虽在,但眼前车马冷落、形容憔悴的境况又不免让人产生物是人非的感慨。③最后词人抛开俗念、放空内心,表达了对饮酒为乐、恬淡闲适生活的喜爱。(每点2分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 分析情感把握不准,理解片面失当

情感是诗歌创作的不竭动力,也是诗歌作品的灵魂。然而,情感又是抽象的,无影无形,不好把握。情感类题目向来是鉴赏诗歌的难点,更是高考的重点。如果不能从诗歌的标题、作者、意象、题材等方面来梳理它的情感线索,破解它的情感密码,答题就会囫囵吞枣,不精准,不全面。

针对突破

分析

把握

情感 审题 “两审”:①看整体型还是局部型:整体型要分成几个层次,局部型要分析词、句、联、片,乃至全篇;②看局部型(词、句、联、片)在诗词中的位置和内部层次

“一定”:定题型,明确是概括型还是分析型

分析

把握

情感 答题 表述规范:①情由(产生原因);②情境(产生的境界)+感情基调

使用术语:惜别之情、关怀之情、亡国之愁、失意之愁、闲居之愁、乡愁等

答题模式:①分析型,直接用规范公式答题;②分析+概括/概括+分析

准确全面:①准确,使用术语;②全面,多角度、多层面

分析

把握

情感 途径 ①词语定情(情感类词语);②缘事析情(描写的事件、活动);③借景察情(景物特点);④时空显情(时空变化);⑤咏物传情(所咏事物特点);⑥题材推情(所属题材类型);⑦典故究情(典故内涵);⑧知人论世(时代环境及生活经历)

●对点强化

1.(2024·安徽江淮十校第三次联考)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

山行寄刘李二参军

卢照邻

万里烟尘客,三春桃李时。事去纷无限,愁来不自持。

狂歌欲叹凤【注】,失路反占龟。草碍人行缓,花繁鸟度迟。

彼美参卿事,留连求友诗。安知倦游子,两鬓渐如丝。

【注】 《论语·微子》:楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮!凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而,今之从政者殆而!”

【概括分析词句情感】请结合全诗具体分析“愁来不自持”的情感内涵。(6分)

【答案】 ①世俗纷扰之愁。本是春意盎然的季节却“事去纷无限”,让作者无限牵挂,内心怅惘。②入世理想失意之愁。典故中的接舆因披发佯狂不仕,作者在此处用“失路”“安知”等来表达出理想受挫后的失意,产生了隐逸情结。③颠沛流离之愁。由“安知倦游子”可知,作者游宦在外,内心愁苦,归家不得。④年华老去之愁。由“两鬓渐如丝”可知,作者鬓发减少,青春逝去,盛年不再。(每点2分,答出其中任意三点即可)

2.(2024·广东省惠州市4月模拟)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

战城南

杨 炯

塞北途辽远,城南战苦辛。幡旗如鸟翼,甲胄似鱼鳞。

冻水寒伤马,悲风愁杀人。寸心明白日,千里暗黄尘。

【概括分析整诗情感】本诗的感情是复杂的,请结合全诗具体分析。(6分)

【答案】 ①对边关将士的艰难处境的同情。首联中的“辽远”“苦辛”,颈联中的“冻水”写出了塞外自然环境的苦寒和将士的艰苦,表达诗人深切的同情。②对将士们的英勇无畏的歌颂。颔联两个比喻写出了声势浩大的战场阵势和激烈的战斗场面,歌颂了将士们的英勇无畏,表达了诗人由衷的赞美。③对边关将士的忠君报国的敬仰。尾联写征尘千里遮天蔽日,但将士们心系君王,视死如归,继续驰骋疆场,报效社稷,流露出诗人的敬仰之情。(每点2分)

3.(2024·广州市冲刺训练题一)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

江城子·九日与诸季①登高

李 纲②

客中重九共登高。逼烟霄,见秋毫。云涌群山,山外海翻涛。回首中原何处是,天似幕,碧周遭。

茱萸蕊绽菊方苞。左倾醪③。右持螯。莫把闲愁,空使寸心劳。会取八荒皆我室,随节物,且游遨。

【注】 ①诸季:群弟。②李纲:南宋初主战派大臣。此词作于贬谪琼州(今属海南)途中。③醪(láo):浊酒。

【概括情感变化】这首词中词人的心情是怎样起伏变化的?请简要分析。(6分)

【答案】 ①开篇通过重九登高所见壮阔之景,表现豪迈之情。②回首中原,想到壮丽河山沦陷而生发感慨,情感由此下沉。③下片回到眼前,写与众弟饮酒品螯,劝自己要忘却闲愁,继而表达对收复失地的信心,漫游天下的期待。(每点2分)