高考语文二轮复习古代诗文阅读专题2考点练透7诗歌比较阅读鉴赏 课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习古代诗文阅读专题2考点练透7诗歌比较阅读鉴赏 课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 932.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:38:10 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

复习二 古代诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

考点练透7 诗歌比较阅读鉴赏

定重点 讲技法 掌握解题术

比较阅读实际上是新教材群文阅读的一种形式,由课内考课外,或由课外考课内(与教材直接关联)。这种课内课外结合的题型设置,既有陌生感,又有熟悉感。

比较鉴赏因其更有利于考查学生的思辨能力(比较分析能力)而逐渐成为新宠。从大方面看,比较鉴赏题一般从“求同”“求异”两个方面来设计问题;从小方面看,可以从诗歌的体裁、题材、形象、语言、感情、思想内容、表达技巧等方面设题。

比较鉴赏是与教材古诗比较的命题现实需要,这一题型最大好处就是互相参照,不致单方面孤立作答,两相比较,多方思考,同中求异,展示诗歌的无限魅力,更能在互相比较中提升考生的诗歌鉴赏能力。

考查热点1 比较鉴赏形象

●高分技法

【必备知识】

诗中的形象,不仅包含人物形象,还包括意象、物象和事件。形象比较有两个层面:一是形象内涵、特点的异同比较,二是形象作用的异同比较。

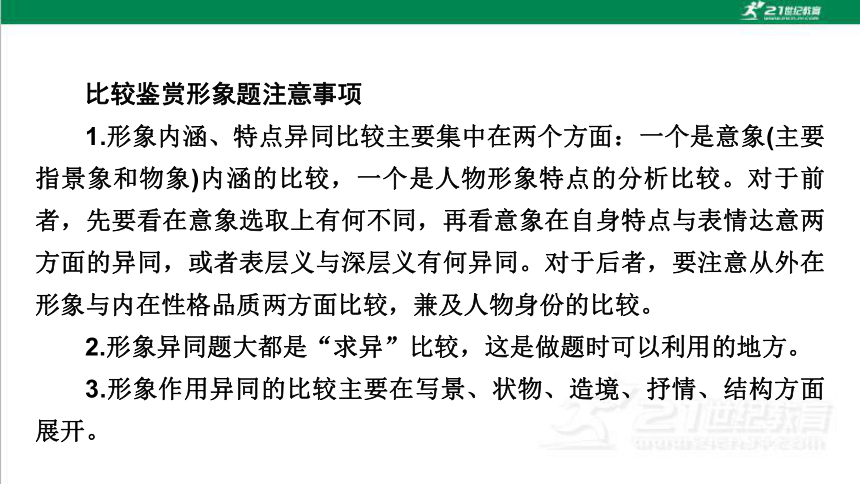

比较鉴赏形象题注意事项

1.形象内涵、特点异同比较主要集中在两个方面:一个是意象(主要指景象和物象)内涵的比较,一个是人物形象特点的分析比较。对于前者,先要看在意象选取上有何不同,再看意象在自身特点与表情达意两方面的异同,或者表层义与深层义有何异同。对于后者,要注意从外在形象与内在性格品质两方面比较,兼及人物身份的比较。

2.形象异同题大都是“求异”比较,这是做题时可以利用的地方。

3.形象作用异同的比较主要在写景、状物、造境、抒情、结构方面展开。

【关键能力】

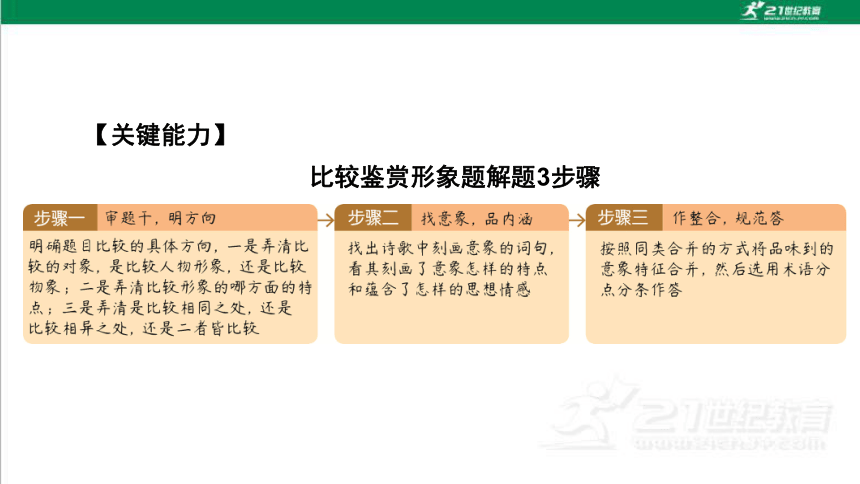

比较鉴赏形象题解题3步骤

●典题试做

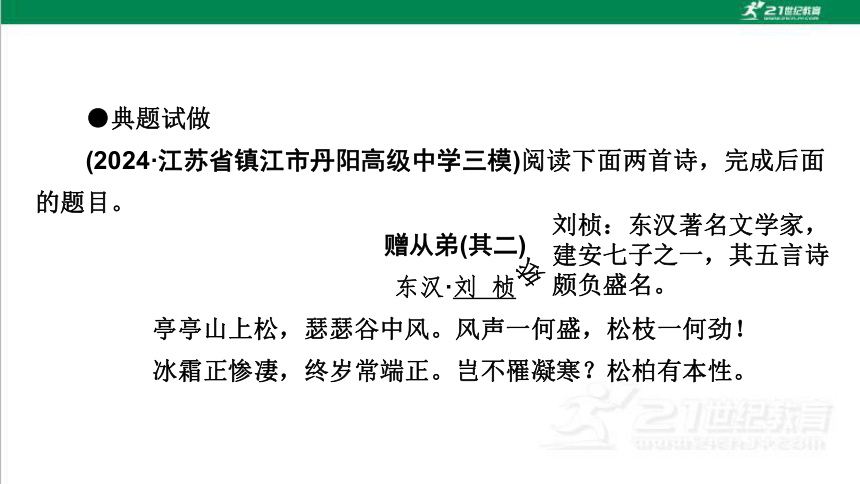

(2024·江苏省镇江市丹阳高级中学三模)阅读下面两首诗,完成后面的题目。

赠从弟(其二)

东汉·刘 桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。风声一何盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。岂不罹凝寒?松柏有本性。

?

刘桢:东汉著名文学家,建安七子之一,其五言诗颇负盛名。

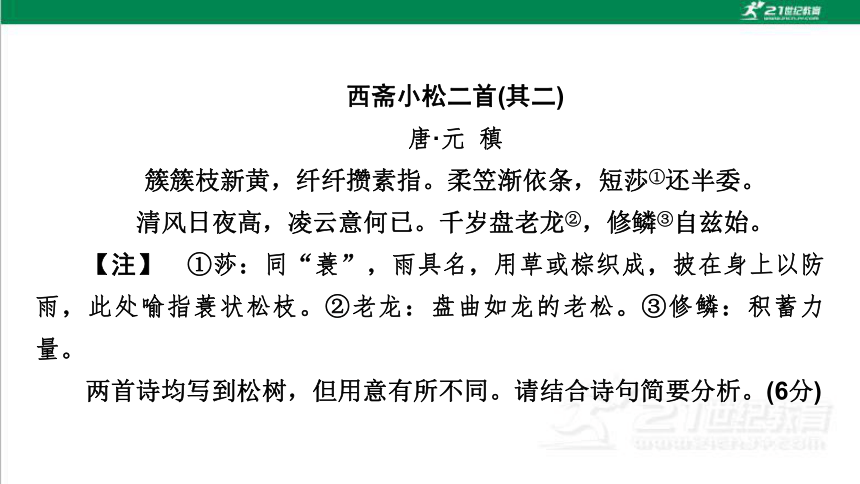

西斋小松二首(其二)

唐·元 稹

簇簇枝新黄,纤纤攒素指。柔笠渐依条,短莎①还半委。

清风日夜高,凌云意何已。千岁盘老龙②,修鳞③自兹始。

【注】 ①莎:同“蓑”,雨具名,用草或棕织成,披在身上以防雨,此处喻指蓑状松枝。②老龙:盘曲如龙的老松。③修鳞:积蓄力量。

两首诗均写到松树,但用意有所不同。请结合诗句简要分析。(6分)

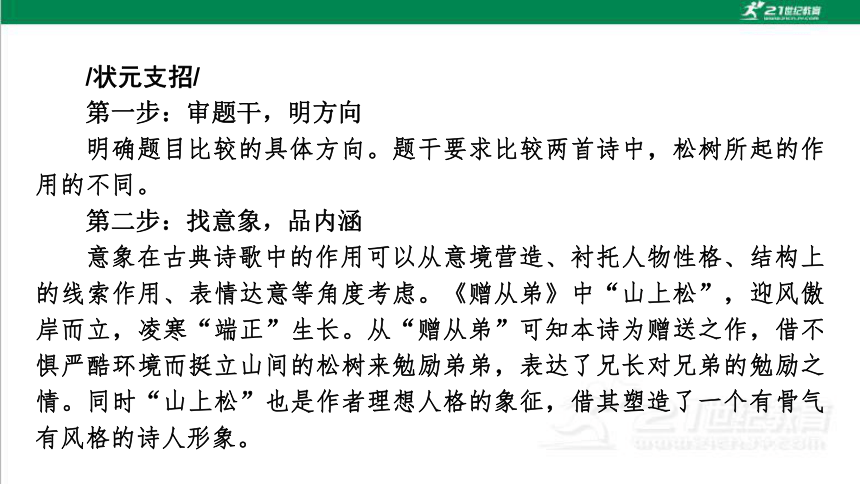

/状元支招/

第一步:审题干,明方向

明确题目比较的具体方向。题干要求比较两首诗中,松树所起的作用的不同。

第二步:找意象,品内涵

意象在古典诗歌中的作用可以从意境营造、衬托人物性格、结构上的线索作用、表情达意等角度考虑。《赠从弟》中“山上松”,迎风傲岸而立,凌寒“端正”生长。从“赠从弟”可知本诗为赠送之作,借不惧严酷环境而挺立山间的松树来勉励弟弟,表达了兄长对兄弟的勉励之情。同时“山上松”也是作者理想人格的象征,借其塑造了一个有骨气有风格的诗人形象。

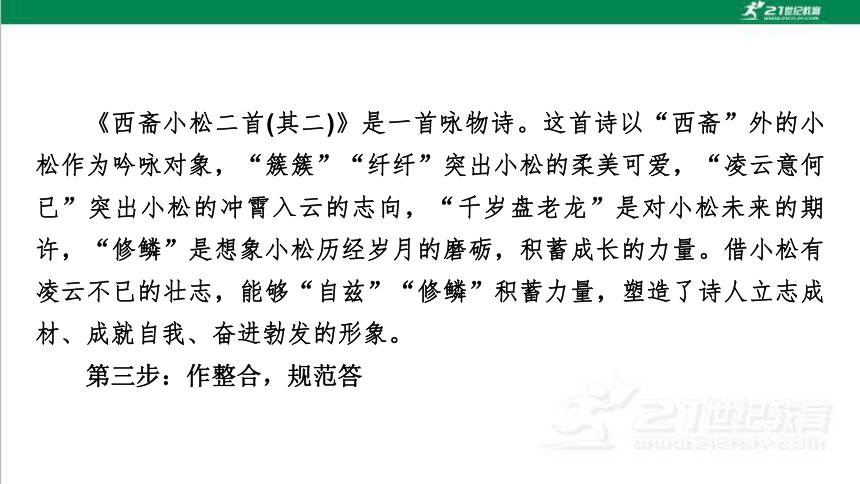

《西斋小松二首(其二)》是一首咏物诗。这首诗以“西斋”外的小松作为吟咏对象,“簇簇”“纤纤”突出小松的柔美可爱,“凌云意何已”突出小松的冲霄入云的志向,“千岁盘老龙”是对小松未来的期许,“修鳞”是想象小松历经岁月的磨砺,积蓄成长的力量。借小松有凌云不已的壮志,能够“自兹”“修鳞”积蓄力量,塑造了诗人立志成材、成就自我、奋进勃发的形象。

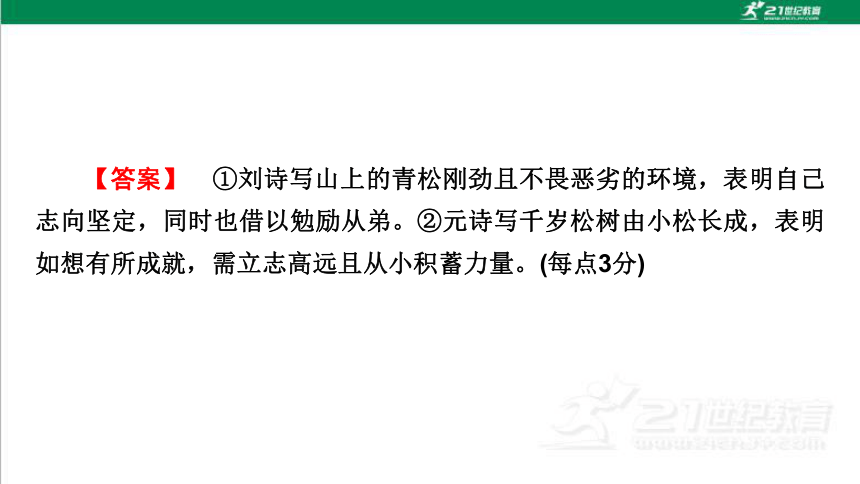

第三步:作整合,规范答

【答案】 ①刘诗写山上的青松刚劲且不畏恶劣的环境,表明自己志向坚定,同时也借以勉励从弟。②元诗写千岁松树由小松长成,表明如想有所成就,需立志高远且从小积蓄力量。(每点3分)

考查热点2 比较鉴赏语言

●高分技法

【必备知识】

语言比较鉴赏的五个角度

1.联系描写的情境进行比较,看谁更符合语境。

2.从表现作者情感上进行比较,看谁更能准确表达诗人当时的情感。

3.从表达特点上进行比较,看谁更生动形象。

4.从结构特点上进行比较,看谁更能使结构浑然一体、更能起照应等作用。

5.从语言风格上进行比较,看有何不同。

【关键能力】

比较鉴赏语言题解题2步骤

●典题试做

(2024·九省联考模式第一次模拟)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

鹧鸪天·席上吴子似诸友见和,再用韵答之

辛弃疾

翰墨诸君久擅场,胸中书传许多香。若无丝竹衔杯乐,却看龙蛇落笔忙。

闲意思,老风光。酒徒今有几高阳①。黄花不怯秋风冷,只怕诗人两鬓霜。

【注】 ①《史记·郦生陆贾列传》中记载,郦生为陈留高阳贤士,自称“高阳酒徒”,人皆谓之狂生。

陆游《临安春雨初霁》中“矮纸斜行闲作草”,与该词“闲意思”一句,都包含一个“闲”字,请简要分析它们各自包含的意趣。(6分)

/状元支招/

第一步:审清题干

本题考查的是炼字的不同点,比较的诗歌是高中统编教材选择性必修下册古诗词背诵《临安春雨初霁》。需要先回顾《临安春雨初霁》全诗,然后与本词比较,分析“闲”字各自包含的意趣。

第二步:分析归纳

结合“闲意思,老风光”可知,“闲”是悠闲自得,在这里使用了高阳酒徒的典故,像他们这样意态悠闲,光景依旧,以酒自晦,狂放不羁之人,没有多少。一个“闲”字刻画出了吴子似诸友不拘常态、狂放不羁的书生豪气。

结合“矮纸斜行闲作草”,铺开小纸从容地斜写着草书,诗人客居京华,闲极无聊,以草书消遣时光,表面上写极闲适恬静的境界,实则暗藏着诗人无限的感慨与牢骚。

【答案】 ①该词:“闲”是悠闲自得,一个“闲”字刻画出了吴子似诸友不拘常态、狂放不羁的书生豪气。②《临安春雨初霁》:“闲”是无聊,一个“闲”字刻画出了诗人因担心国事又无事可做的百无聊赖的心绪。(每点3分)

考查热点3 比较鉴赏表达技巧

●高分技法

表达技巧的比较主要从四个角度考查:修辞手法、表达方式(其中抒情和描写居多)、表现手法(包括对比、衬托、托物言志、虚实相生、动静结合等)、篇章结构技巧。对表达技巧题的考查,有的明确了表现手法,有的没有明确表现手法,但都需结合作品分析、比较。

【必备知识】

比较鉴赏表达技巧解题3注意

1.要熟悉各种表达技巧的术语与内涵以及作用与表达效果。

2.要注意甄别易混淆的表达技巧,如甄别表现手法中的对比与衬托、修辞手法中的借代与借喻。

3.要审清题干要求比较的方向(是求同还是求异)、角度(是从哪个角度比较),比较到哪一步,是只需答出术语还是兼有对效果的分析。

【关键能力】

比较鉴赏表达技巧3步骤

●典题试做

(2020·浙江卷)阅读下面两首唐诗,完成后面的题目。

秋江送别

[唐]王 勃

归舟归骑俨成行,江南江北互相望。

谁谓波澜才一水,已觉山川是两乡。

送柴侍御

[唐]王昌龄

沅水通波接武冈,送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡?

前人评《送柴侍御》“翻新脱妙”。比较《秋江送别》与《送柴侍御》两诗的后两句,分析后者写法的妙处。(6分)

/状元支招/

第一步:审清题目,明确要求

比较《秋江送别》与《送柴侍御》两诗的后两句,分析后者写法的“翻新脱妙”之处。“写法”表述范围比较广,提醒我们要从意象运用、表达方式、修辞手法、表现手法和结构技法等方面综合进行比较。

第二步:辨明手法,具体分析

(1)意象运用上

《秋江送别》 选用了“山”“水”两个意象,但却将“一水”“山川”隐于句内

《送柴侍御》 将青山、明月两个意象前置,形象鲜明突出。青山象征思念,明月暗示友情,一句肯定,一句反诘,反复致意,恳切感人。云雨相同,明月共睹,这种迁想妙得的诗句,既有浓郁的抒情韵味,又意境开阔,具有鲜明的个性

(2)空间处理上

《秋江送别》 化近为远。“已觉山川是两乡”,由于离别,江水不再是一个小区域,而成了两个不同世界的分界线,强调了心理距离之远

《送柴侍御》 化远为近。云雨相同,明月共睹,使“两乡”为“一乡”,它蕴含的正是人分两地、情同一心的深情厚谊。语意新颖,出人意料

(3)抒情方式上

《秋江送别》 “谁谓波澜才一水,已觉山川是两乡”,王勃自问自答,以议论的形式直接表达了别离的感伤

《送柴侍御》 以景作结,融情入景,反诘收尾,一面是对朋友的宽慰,另一面已将深挚不渝的友情和别后的思念渗透在字里行间了

第三步:点析结合,规范作答

应该遵循“明技巧—释运用—析作用”思路,分点组织答案。在表述时先说《秋江送别》,再重点说《送柴侍御》的“翻新”之处。

【答案】 ①意象运用上,王勃诗的意象隐于句内;王昌龄诗将青山、明月两个意象前置,形象鲜明突出,富有象征意义(青山象征思念,明月暗示友情),意境开阔。②空间处理上,王勃诗化近为远,强调心理距离之远,为送别诗传统写法(如谢朓诗有“何况隔两乡”);王昌龄诗则化远为近,强调心理距离之近,是创新性的表达。③抒情方式上,王勃诗以议论直接表达,意尽句中;王昌龄诗融情入景,反诘收尾,余韵悠长。(每点2分)

考查热点4 比较鉴赏思想情感

●高分技法

不同诗人的不同作品,或者同一诗人在不同阶段的作品,出现的相同或相近内容,往往寄托着不同的情感。这是由个人的经历和所处的时代不同造成的。因此,比较诗歌的思想情感一定要重视知人论世。

【必备知识】

比较鉴赏思想情感不同类型解题思路

同一作者描写相似内容所表达思想感情的比较 (1)了解作者生平,熟悉作者思想,结合全诗的感情基调分析。

(2)分析思想感情时,用语要准确恰当,不能胡乱套用。

(3)分层或分句分析,先找同再找异,先整体再局部,准确把握思想感情

不同作者描写同一景象所表达思想感情的比较 (1)联系时代背景和作者境遇,分析作者心情。

(2)根据诗歌的类型,分析作者所表达的感情。

(3)结合全诗内容,分析诗歌主旨,进行恰当的鉴赏

【关键能力】

一、比较鉴赏思想情感题解题4关注

二、比较鉴赏思想情感题答题模板

相同点:两首诗都写了××,表达了××。

不同点:前诗写了××,表达了××。后诗写了××,表达了××。

●典题试做

(2024·河北唐山市第二次模拟)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

六么令·次韵和贺方回金陵怀古,鄱阳席上作

李 纲①

长江千里,烟淡水云阔。歌沉玉树,古寺空有疏钟发。六代兴亡如梦,苒苒②惊时月。兵戈凌灭。豪华销尽,几见银蟾③自圆缺。

潮落潮生波渺,江树森如发。谁念迁客归来,老大伤名节。纵使岁寒途远,此志应难夺。高楼谁设。倚阑凝望,独立渔翁满江雪。

?

金陵:东吴、东晋、宋、齐、梁、陈分别在此建都,被称为“六朝古都”。

【注】 ①李纲:两宋之际抗金名臣,一生力主抗金,但是屡遭排挤;此词作于建炎四年(1130),当时词人被贬谪已将近两年。②苒苒:时间渐渐过去。③银蟾:月亮。

本词和王安石的《桂枝香·金陵怀古》均为金陵怀古词,两者所抒发的感情有何异同?请简要分析。(6分)

/状元支招/

作答时从相同点和不同点两个角度作答。

从相同点看,由于所写的内容都是对六朝古都金陵的缅怀,都采用了借古讽今的手法,因此在情感的抒发上,都表达了词人对北宋时局的忧虑之情。

从不同点看,王安石《桂枝香·金陵怀古》中“叹门外楼头,悲恨相续”“至今商女,时时犹唱,后庭遗曲”等句看出:王安石的词作剑指统治者,在他看来六朝后的统治者不以六朝覆亡为鉴,而是笙歌燕舞、纸醉金迷,沉溺酒池肉林,这表达了他胸中对当朝者不能励精图治的愤慨之情。

而本词李纲在下阕中写道“谁念迁客归来,老大伤名节。纵使岁寒途远,此志应难夺”,表现的是自己的政治失意,屡遭排挤的现状,抒发的是词人空有光复河山的凌云壮志,但无奈不被重用的愤懑之情。

【答案】 ①相同点:两首词都总结了六朝灭亡的教训,借以抒发对国事的忧虑。(2分)②不同点:王词表达了对北宋王朝沉迷于享乐,不能励精图治的不满。本词表达了词人壮志难酬的愤懑和矢志不移、坚持抗金的决心。(4分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 比较阅读辨别模糊

比较型诗歌阅读题,有时是直接提供两首诗歌,要求考生进行比较分析,有时是就所给诗歌,要求考生回忆学过的某一首诗歌,并与之进行比较分析,命题的指向一般比较具体。但是考生常犯的错误是答非所问,对试题中要求区分的“异”没有清晰的界定。

针对突破 求同存异,比较鉴赏

1.辨别异同,知同辨异

比较型诗歌阅读题应遵守的基本原则就是“知同辨异”:“知同”就是发现两首诗歌中相同或相似的东西,如题材相同;“辨异”就是分辨两首诗歌中不同乃至相对或相反的东西。“知同”也好,“辨异”也好,都要从诗歌中找到具体依据。考生在答题时,可以从题干的解说中得到启示,从“同”中比较,发掘出“异”处。

2.具体策略

(1)内容、情感比较。理解内容,把握情感,前提是要读懂诗歌,主要有以下几种方法。

①读诗歌的标题,标题往往点明了诗歌的主要内容,奠定了诗歌的感情基调。

②了解作者的身世及所处的朝代,即知人论世。同样的景物,因作者境遇、心情的不同,也会蕴含截然不同的情感。

③注意诗歌中的意象,诗歌往往要借助意象来表情达意。

④注意诗歌的末尾句,古人在写诗歌时常常卒章显志。

(2)意象、意境比较。意象就是物象与情感的组合。意就是作者的情感,象即诗歌中的形象,不仅包括人物形象,也包括景物形象和事物形象。意境是作者的主观情感与客观景物交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。一般来看,意象与具体语句相关,意境与诗歌全篇对应。离开意象,无以谈意境。故在诗歌中,起点是意象,终点是意境。在比较时要做到:披“象”入“意”,由“象”至“境”。

(3)语言赏析比较。鉴赏诗歌的语言时要抓住两个方面:一是品字析句抓关键字词,首先抓动词,其次抓形容词,最后抓数词、副词和其他虚词等;二是分门别类抓语言风格,或朴素自然,或婉约细腻,或清新明丽,或幽默讽刺,或沉郁顿挫,或悲壮慷慨等。

(4)手法、技巧比较。表现手法、艺术技巧的比较,既要熟知表现手法和艺术技巧的基本知识,也要了解各种表现手法、艺术技巧的作用和表达效果。

●对点强化

1.(2024·江苏省徐州市最后一卷)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

喜迁莺①

蔡 挺

霜天秋晓,正紫塞古垒,黄云衰草。汉马嘶风,边鸿叫月,陇上铁衣寒早。剑歌骑曲悲壮,尽道君恩须报。塞垣乐,尽橐鞬②锦领,山西年少。

谈笑。刁斗静,烽火一把,时送平安耗。圣主忧边,威怀遐远,骄虏尚宽天讨。岁华向晚愁思,谁念玉关人老?太平也,且欢娱,莫惜金樽频倒。

【注】 ①嘉祐年间,蔡挺任庆州太守,屡次击退西夏军队的进犯,立下大功。后调任渭州太守,于战斗间隙写就这篇词。②橐鞬:藏箭和弓的器具。

【比较鉴赏形象】本词与高适的《燕歌行》中都塑造了边塞将领的形象,请结合诗歌内容简要分析他们的不同。(6分)

【答案】 ①对敌态度:《燕歌行》中“常轻敌”可见将领骄纵轻敌;本词“铁衣寒早”可见将领恪尽职守。②将士关系:《燕歌行》中“半死生”“犹歌舞”可见将领不恤士卒;本词“尽道”可见将领治军有方。③作战效果:《燕歌行》中“未解围”表现将领碌碌无能;本词于“谈笑”体现将领多谋善战。(每点2分)

2.(2024·河北省邯郸市第二次模拟考试)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

渔家傲

欧阳修①

暖日迟迟花袅袅,人将红粉争花好。花不能言惟解笑。金壶倒,花开未老人年少。

车马九门②来扰扰,行人莫羡长安道。丹禁③漏声衢鼓④报。催昏晓,长安城里人先老。

【注】 ①词人时任参知政事。②九门:都城城门,此处代指京城。③丹禁:帝王所居的宫禁。④衢鼓:街上的更鼓。

【比较鉴赏语言】“车马九门来扰扰”与李清照《声声慢》中的“寻寻觅觅”都运用了叠词。请分别简要分析两者的表达效果。(6分)

【答案】 ①“车马九门来扰扰”中“扰扰”运用叠词,写京城车水马龙,人来人往,纷纷扰扰,充满了为名利奔波的人;词人借此表达了对这种涌动的名利之争的厌恶。②“寻寻觅觅”运用叠词,写词人若有所失,于是东张西望,希望能找点什么来慰藉自己在国破家亡遭受劫难后的忧愁苦闷。(每点3分)

【解析】 ①“车马九门来扰扰”写京城虽然车水马龙,往来客商,纷纷扰扰。其中“扰扰”,纷乱貌,运用叠词,更突出了京城车水马龙,人来人往,纷纷扰扰,而这些人之所以都到京城来,无非为名或为利,“扰扰”实际是写出这里充满了为名利奔波的人;“扰扰”也有烦躁意,词人借此表达了对这种涌动的名利之争的厌恶。②“寻寻觅觅”是词人的动作,她从一起床便百无聊赖,若有所失,于是东张西望,仿佛漂流在海洋中的人要抓到点什么才能得救似的,希望找到点什么来寄托自己的空虚寂寞。运用叠词,写词人若有所失,于是东张西望,希望能找点什么来慰藉自己在国破家亡遭受劫难后的忧愁苦闷。

3.(2024·广东华南师大附中二模)阅读下面两首宋诗,完成后面的题目。

牧牛图

田 锡

干戈扰扰遍中州,挽粟车行似水流。

何日承平如画里,短蓑长笛一川秋。

病 牛

李 纲

耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤?

但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。

【比较鉴赏表达技巧和主旨】两首诗均以牛入诗,主要手法与主旨却不同,请结合作品简要分析。(6分)

【答案】 ①《牧牛图》主要运用了对比的手法,现实的战乱“干戈扰扰遍中州”,与画里的和平“短蓑长笛一川秋”,形成强烈对比,表达了对战乱的厌恶,对和平的向往。(3分。答比喻“似水流”,得2分。答借景抒情,不得分)②《病牛》主要运用了托物言志(象征)的手法,看似句句写牛,实则句句写人,诗人以牛自况(或运用托物言志、象征),抒发了忧国忧民、甘于奉献的情怀。(3分。答反问或夸张,得2分。答借景抒情,不得分)

4.(2024·商洛市三模)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

送韦秀才赴举①

顾 况

鄱阳中酒②地,楚老③独醒年。芳桂君应折,沉灰我不然④。

洛桥⑤浮逆水,关树接非烟⑥。唯有残生梦,犹能到日边⑦。

【注】 ①此诗作于贞元五年至九年诗人任饶州司户时。②中酒:醉酒。③楚老:屈原。④然:同“燃”。⑤洛桥:洛阳之天津桥。⑥关树:潼关一带(古之桃林塞)的树木。非烟:此以“非烟”代指“卿云”,谓帝京祥云缭绕。⑦日边:都城长安。

【比较鉴赏思想情感】有人说本诗尾联与“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”(曹操《龟虽寿》)表达的情感内涵相似。你同意这种观点吗?请结合本诗内容简要分析。(6分)

【答案】 不同意。(2分)理由:①“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”抒发的是迟暮之年仍渴望建功立业的宏伟抱负。②本诗尾联说余生只能在梦境中到达帝都,联系上文的“楚老”“沉灰”等意象,可见该联抒发了诗人年迈坎坷、仕途多舛、壮志未酬的失落、绝望之情。(4分)

复习二 古代诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

考点练透7 诗歌比较阅读鉴赏

定重点 讲技法 掌握解题术

比较阅读实际上是新教材群文阅读的一种形式,由课内考课外,或由课外考课内(与教材直接关联)。这种课内课外结合的题型设置,既有陌生感,又有熟悉感。

比较鉴赏因其更有利于考查学生的思辨能力(比较分析能力)而逐渐成为新宠。从大方面看,比较鉴赏题一般从“求同”“求异”两个方面来设计问题;从小方面看,可以从诗歌的体裁、题材、形象、语言、感情、思想内容、表达技巧等方面设题。

比较鉴赏是与教材古诗比较的命题现实需要,这一题型最大好处就是互相参照,不致单方面孤立作答,两相比较,多方思考,同中求异,展示诗歌的无限魅力,更能在互相比较中提升考生的诗歌鉴赏能力。

考查热点1 比较鉴赏形象

●高分技法

【必备知识】

诗中的形象,不仅包含人物形象,还包括意象、物象和事件。形象比较有两个层面:一是形象内涵、特点的异同比较,二是形象作用的异同比较。

比较鉴赏形象题注意事项

1.形象内涵、特点异同比较主要集中在两个方面:一个是意象(主要指景象和物象)内涵的比较,一个是人物形象特点的分析比较。对于前者,先要看在意象选取上有何不同,再看意象在自身特点与表情达意两方面的异同,或者表层义与深层义有何异同。对于后者,要注意从外在形象与内在性格品质两方面比较,兼及人物身份的比较。

2.形象异同题大都是“求异”比较,这是做题时可以利用的地方。

3.形象作用异同的比较主要在写景、状物、造境、抒情、结构方面展开。

【关键能力】

比较鉴赏形象题解题3步骤

●典题试做

(2024·江苏省镇江市丹阳高级中学三模)阅读下面两首诗,完成后面的题目。

赠从弟(其二)

东汉·刘 桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。风声一何盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。岂不罹凝寒?松柏有本性。

?

刘桢:东汉著名文学家,建安七子之一,其五言诗颇负盛名。

西斋小松二首(其二)

唐·元 稹

簇簇枝新黄,纤纤攒素指。柔笠渐依条,短莎①还半委。

清风日夜高,凌云意何已。千岁盘老龙②,修鳞③自兹始。

【注】 ①莎:同“蓑”,雨具名,用草或棕织成,披在身上以防雨,此处喻指蓑状松枝。②老龙:盘曲如龙的老松。③修鳞:积蓄力量。

两首诗均写到松树,但用意有所不同。请结合诗句简要分析。(6分)

/状元支招/

第一步:审题干,明方向

明确题目比较的具体方向。题干要求比较两首诗中,松树所起的作用的不同。

第二步:找意象,品内涵

意象在古典诗歌中的作用可以从意境营造、衬托人物性格、结构上的线索作用、表情达意等角度考虑。《赠从弟》中“山上松”,迎风傲岸而立,凌寒“端正”生长。从“赠从弟”可知本诗为赠送之作,借不惧严酷环境而挺立山间的松树来勉励弟弟,表达了兄长对兄弟的勉励之情。同时“山上松”也是作者理想人格的象征,借其塑造了一个有骨气有风格的诗人形象。

《西斋小松二首(其二)》是一首咏物诗。这首诗以“西斋”外的小松作为吟咏对象,“簇簇”“纤纤”突出小松的柔美可爱,“凌云意何已”突出小松的冲霄入云的志向,“千岁盘老龙”是对小松未来的期许,“修鳞”是想象小松历经岁月的磨砺,积蓄成长的力量。借小松有凌云不已的壮志,能够“自兹”“修鳞”积蓄力量,塑造了诗人立志成材、成就自我、奋进勃发的形象。

第三步:作整合,规范答

【答案】 ①刘诗写山上的青松刚劲且不畏恶劣的环境,表明自己志向坚定,同时也借以勉励从弟。②元诗写千岁松树由小松长成,表明如想有所成就,需立志高远且从小积蓄力量。(每点3分)

考查热点2 比较鉴赏语言

●高分技法

【必备知识】

语言比较鉴赏的五个角度

1.联系描写的情境进行比较,看谁更符合语境。

2.从表现作者情感上进行比较,看谁更能准确表达诗人当时的情感。

3.从表达特点上进行比较,看谁更生动形象。

4.从结构特点上进行比较,看谁更能使结构浑然一体、更能起照应等作用。

5.从语言风格上进行比较,看有何不同。

【关键能力】

比较鉴赏语言题解题2步骤

●典题试做

(2024·九省联考模式第一次模拟)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

鹧鸪天·席上吴子似诸友见和,再用韵答之

辛弃疾

翰墨诸君久擅场,胸中书传许多香。若无丝竹衔杯乐,却看龙蛇落笔忙。

闲意思,老风光。酒徒今有几高阳①。黄花不怯秋风冷,只怕诗人两鬓霜。

【注】 ①《史记·郦生陆贾列传》中记载,郦生为陈留高阳贤士,自称“高阳酒徒”,人皆谓之狂生。

陆游《临安春雨初霁》中“矮纸斜行闲作草”,与该词“闲意思”一句,都包含一个“闲”字,请简要分析它们各自包含的意趣。(6分)

/状元支招/

第一步:审清题干

本题考查的是炼字的不同点,比较的诗歌是高中统编教材选择性必修下册古诗词背诵《临安春雨初霁》。需要先回顾《临安春雨初霁》全诗,然后与本词比较,分析“闲”字各自包含的意趣。

第二步:分析归纳

结合“闲意思,老风光”可知,“闲”是悠闲自得,在这里使用了高阳酒徒的典故,像他们这样意态悠闲,光景依旧,以酒自晦,狂放不羁之人,没有多少。一个“闲”字刻画出了吴子似诸友不拘常态、狂放不羁的书生豪气。

结合“矮纸斜行闲作草”,铺开小纸从容地斜写着草书,诗人客居京华,闲极无聊,以草书消遣时光,表面上写极闲适恬静的境界,实则暗藏着诗人无限的感慨与牢骚。

【答案】 ①该词:“闲”是悠闲自得,一个“闲”字刻画出了吴子似诸友不拘常态、狂放不羁的书生豪气。②《临安春雨初霁》:“闲”是无聊,一个“闲”字刻画出了诗人因担心国事又无事可做的百无聊赖的心绪。(每点3分)

考查热点3 比较鉴赏表达技巧

●高分技法

表达技巧的比较主要从四个角度考查:修辞手法、表达方式(其中抒情和描写居多)、表现手法(包括对比、衬托、托物言志、虚实相生、动静结合等)、篇章结构技巧。对表达技巧题的考查,有的明确了表现手法,有的没有明确表现手法,但都需结合作品分析、比较。

【必备知识】

比较鉴赏表达技巧解题3注意

1.要熟悉各种表达技巧的术语与内涵以及作用与表达效果。

2.要注意甄别易混淆的表达技巧,如甄别表现手法中的对比与衬托、修辞手法中的借代与借喻。

3.要审清题干要求比较的方向(是求同还是求异)、角度(是从哪个角度比较),比较到哪一步,是只需答出术语还是兼有对效果的分析。

【关键能力】

比较鉴赏表达技巧3步骤

●典题试做

(2020·浙江卷)阅读下面两首唐诗,完成后面的题目。

秋江送别

[唐]王 勃

归舟归骑俨成行,江南江北互相望。

谁谓波澜才一水,已觉山川是两乡。

送柴侍御

[唐]王昌龄

沅水通波接武冈,送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡?

前人评《送柴侍御》“翻新脱妙”。比较《秋江送别》与《送柴侍御》两诗的后两句,分析后者写法的妙处。(6分)

/状元支招/

第一步:审清题目,明确要求

比较《秋江送别》与《送柴侍御》两诗的后两句,分析后者写法的“翻新脱妙”之处。“写法”表述范围比较广,提醒我们要从意象运用、表达方式、修辞手法、表现手法和结构技法等方面综合进行比较。

第二步:辨明手法,具体分析

(1)意象运用上

《秋江送别》 选用了“山”“水”两个意象,但却将“一水”“山川”隐于句内

《送柴侍御》 将青山、明月两个意象前置,形象鲜明突出。青山象征思念,明月暗示友情,一句肯定,一句反诘,反复致意,恳切感人。云雨相同,明月共睹,这种迁想妙得的诗句,既有浓郁的抒情韵味,又意境开阔,具有鲜明的个性

(2)空间处理上

《秋江送别》 化近为远。“已觉山川是两乡”,由于离别,江水不再是一个小区域,而成了两个不同世界的分界线,强调了心理距离之远

《送柴侍御》 化远为近。云雨相同,明月共睹,使“两乡”为“一乡”,它蕴含的正是人分两地、情同一心的深情厚谊。语意新颖,出人意料

(3)抒情方式上

《秋江送别》 “谁谓波澜才一水,已觉山川是两乡”,王勃自问自答,以议论的形式直接表达了别离的感伤

《送柴侍御》 以景作结,融情入景,反诘收尾,一面是对朋友的宽慰,另一面已将深挚不渝的友情和别后的思念渗透在字里行间了

第三步:点析结合,规范作答

应该遵循“明技巧—释运用—析作用”思路,分点组织答案。在表述时先说《秋江送别》,再重点说《送柴侍御》的“翻新”之处。

【答案】 ①意象运用上,王勃诗的意象隐于句内;王昌龄诗将青山、明月两个意象前置,形象鲜明突出,富有象征意义(青山象征思念,明月暗示友情),意境开阔。②空间处理上,王勃诗化近为远,强调心理距离之远,为送别诗传统写法(如谢朓诗有“何况隔两乡”);王昌龄诗则化远为近,强调心理距离之近,是创新性的表达。③抒情方式上,王勃诗以议论直接表达,意尽句中;王昌龄诗融情入景,反诘收尾,余韵悠长。(每点2分)

考查热点4 比较鉴赏思想情感

●高分技法

不同诗人的不同作品,或者同一诗人在不同阶段的作品,出现的相同或相近内容,往往寄托着不同的情感。这是由个人的经历和所处的时代不同造成的。因此,比较诗歌的思想情感一定要重视知人论世。

【必备知识】

比较鉴赏思想情感不同类型解题思路

同一作者描写相似内容所表达思想感情的比较 (1)了解作者生平,熟悉作者思想,结合全诗的感情基调分析。

(2)分析思想感情时,用语要准确恰当,不能胡乱套用。

(3)分层或分句分析,先找同再找异,先整体再局部,准确把握思想感情

不同作者描写同一景象所表达思想感情的比较 (1)联系时代背景和作者境遇,分析作者心情。

(2)根据诗歌的类型,分析作者所表达的感情。

(3)结合全诗内容,分析诗歌主旨,进行恰当的鉴赏

【关键能力】

一、比较鉴赏思想情感题解题4关注

二、比较鉴赏思想情感题答题模板

相同点:两首诗都写了××,表达了××。

不同点:前诗写了××,表达了××。后诗写了××,表达了××。

●典题试做

(2024·河北唐山市第二次模拟)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

六么令·次韵和贺方回金陵怀古,鄱阳席上作

李 纲①

长江千里,烟淡水云阔。歌沉玉树,古寺空有疏钟发。六代兴亡如梦,苒苒②惊时月。兵戈凌灭。豪华销尽,几见银蟾③自圆缺。

潮落潮生波渺,江树森如发。谁念迁客归来,老大伤名节。纵使岁寒途远,此志应难夺。高楼谁设。倚阑凝望,独立渔翁满江雪。

?

金陵:东吴、东晋、宋、齐、梁、陈分别在此建都,被称为“六朝古都”。

【注】 ①李纲:两宋之际抗金名臣,一生力主抗金,但是屡遭排挤;此词作于建炎四年(1130),当时词人被贬谪已将近两年。②苒苒:时间渐渐过去。③银蟾:月亮。

本词和王安石的《桂枝香·金陵怀古》均为金陵怀古词,两者所抒发的感情有何异同?请简要分析。(6分)

/状元支招/

作答时从相同点和不同点两个角度作答。

从相同点看,由于所写的内容都是对六朝古都金陵的缅怀,都采用了借古讽今的手法,因此在情感的抒发上,都表达了词人对北宋时局的忧虑之情。

从不同点看,王安石《桂枝香·金陵怀古》中“叹门外楼头,悲恨相续”“至今商女,时时犹唱,后庭遗曲”等句看出:王安石的词作剑指统治者,在他看来六朝后的统治者不以六朝覆亡为鉴,而是笙歌燕舞、纸醉金迷,沉溺酒池肉林,这表达了他胸中对当朝者不能励精图治的愤慨之情。

而本词李纲在下阕中写道“谁念迁客归来,老大伤名节。纵使岁寒途远,此志应难夺”,表现的是自己的政治失意,屡遭排挤的现状,抒发的是词人空有光复河山的凌云壮志,但无奈不被重用的愤懑之情。

【答案】 ①相同点:两首词都总结了六朝灭亡的教训,借以抒发对国事的忧虑。(2分)②不同点:王词表达了对北宋王朝沉迷于享乐,不能励精图治的不满。本词表达了词人壮志难酬的愤懑和矢志不移、坚持抗金的决心。(4分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 比较阅读辨别模糊

比较型诗歌阅读题,有时是直接提供两首诗歌,要求考生进行比较分析,有时是就所给诗歌,要求考生回忆学过的某一首诗歌,并与之进行比较分析,命题的指向一般比较具体。但是考生常犯的错误是答非所问,对试题中要求区分的“异”没有清晰的界定。

针对突破 求同存异,比较鉴赏

1.辨别异同,知同辨异

比较型诗歌阅读题应遵守的基本原则就是“知同辨异”:“知同”就是发现两首诗歌中相同或相似的东西,如题材相同;“辨异”就是分辨两首诗歌中不同乃至相对或相反的东西。“知同”也好,“辨异”也好,都要从诗歌中找到具体依据。考生在答题时,可以从题干的解说中得到启示,从“同”中比较,发掘出“异”处。

2.具体策略

(1)内容、情感比较。理解内容,把握情感,前提是要读懂诗歌,主要有以下几种方法。

①读诗歌的标题,标题往往点明了诗歌的主要内容,奠定了诗歌的感情基调。

②了解作者的身世及所处的朝代,即知人论世。同样的景物,因作者境遇、心情的不同,也会蕴含截然不同的情感。

③注意诗歌中的意象,诗歌往往要借助意象来表情达意。

④注意诗歌的末尾句,古人在写诗歌时常常卒章显志。

(2)意象、意境比较。意象就是物象与情感的组合。意就是作者的情感,象即诗歌中的形象,不仅包括人物形象,也包括景物形象和事物形象。意境是作者的主观情感与客观景物交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。一般来看,意象与具体语句相关,意境与诗歌全篇对应。离开意象,无以谈意境。故在诗歌中,起点是意象,终点是意境。在比较时要做到:披“象”入“意”,由“象”至“境”。

(3)语言赏析比较。鉴赏诗歌的语言时要抓住两个方面:一是品字析句抓关键字词,首先抓动词,其次抓形容词,最后抓数词、副词和其他虚词等;二是分门别类抓语言风格,或朴素自然,或婉约细腻,或清新明丽,或幽默讽刺,或沉郁顿挫,或悲壮慷慨等。

(4)手法、技巧比较。表现手法、艺术技巧的比较,既要熟知表现手法和艺术技巧的基本知识,也要了解各种表现手法、艺术技巧的作用和表达效果。

●对点强化

1.(2024·江苏省徐州市最后一卷)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

喜迁莺①

蔡 挺

霜天秋晓,正紫塞古垒,黄云衰草。汉马嘶风,边鸿叫月,陇上铁衣寒早。剑歌骑曲悲壮,尽道君恩须报。塞垣乐,尽橐鞬②锦领,山西年少。

谈笑。刁斗静,烽火一把,时送平安耗。圣主忧边,威怀遐远,骄虏尚宽天讨。岁华向晚愁思,谁念玉关人老?太平也,且欢娱,莫惜金樽频倒。

【注】 ①嘉祐年间,蔡挺任庆州太守,屡次击退西夏军队的进犯,立下大功。后调任渭州太守,于战斗间隙写就这篇词。②橐鞬:藏箭和弓的器具。

【比较鉴赏形象】本词与高适的《燕歌行》中都塑造了边塞将领的形象,请结合诗歌内容简要分析他们的不同。(6分)

【答案】 ①对敌态度:《燕歌行》中“常轻敌”可见将领骄纵轻敌;本词“铁衣寒早”可见将领恪尽职守。②将士关系:《燕歌行》中“半死生”“犹歌舞”可见将领不恤士卒;本词“尽道”可见将领治军有方。③作战效果:《燕歌行》中“未解围”表现将领碌碌无能;本词于“谈笑”体现将领多谋善战。(每点2分)

2.(2024·河北省邯郸市第二次模拟考试)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

渔家傲

欧阳修①

暖日迟迟花袅袅,人将红粉争花好。花不能言惟解笑。金壶倒,花开未老人年少。

车马九门②来扰扰,行人莫羡长安道。丹禁③漏声衢鼓④报。催昏晓,长安城里人先老。

【注】 ①词人时任参知政事。②九门:都城城门,此处代指京城。③丹禁:帝王所居的宫禁。④衢鼓:街上的更鼓。

【比较鉴赏语言】“车马九门来扰扰”与李清照《声声慢》中的“寻寻觅觅”都运用了叠词。请分别简要分析两者的表达效果。(6分)

【答案】 ①“车马九门来扰扰”中“扰扰”运用叠词,写京城车水马龙,人来人往,纷纷扰扰,充满了为名利奔波的人;词人借此表达了对这种涌动的名利之争的厌恶。②“寻寻觅觅”运用叠词,写词人若有所失,于是东张西望,希望能找点什么来慰藉自己在国破家亡遭受劫难后的忧愁苦闷。(每点3分)

【解析】 ①“车马九门来扰扰”写京城虽然车水马龙,往来客商,纷纷扰扰。其中“扰扰”,纷乱貌,运用叠词,更突出了京城车水马龙,人来人往,纷纷扰扰,而这些人之所以都到京城来,无非为名或为利,“扰扰”实际是写出这里充满了为名利奔波的人;“扰扰”也有烦躁意,词人借此表达了对这种涌动的名利之争的厌恶。②“寻寻觅觅”是词人的动作,她从一起床便百无聊赖,若有所失,于是东张西望,仿佛漂流在海洋中的人要抓到点什么才能得救似的,希望找到点什么来寄托自己的空虚寂寞。运用叠词,写词人若有所失,于是东张西望,希望能找点什么来慰藉自己在国破家亡遭受劫难后的忧愁苦闷。

3.(2024·广东华南师大附中二模)阅读下面两首宋诗,完成后面的题目。

牧牛图

田 锡

干戈扰扰遍中州,挽粟车行似水流。

何日承平如画里,短蓑长笛一川秋。

病 牛

李 纲

耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤?

但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。

【比较鉴赏表达技巧和主旨】两首诗均以牛入诗,主要手法与主旨却不同,请结合作品简要分析。(6分)

【答案】 ①《牧牛图》主要运用了对比的手法,现实的战乱“干戈扰扰遍中州”,与画里的和平“短蓑长笛一川秋”,形成强烈对比,表达了对战乱的厌恶,对和平的向往。(3分。答比喻“似水流”,得2分。答借景抒情,不得分)②《病牛》主要运用了托物言志(象征)的手法,看似句句写牛,实则句句写人,诗人以牛自况(或运用托物言志、象征),抒发了忧国忧民、甘于奉献的情怀。(3分。答反问或夸张,得2分。答借景抒情,不得分)

4.(2024·商洛市三模)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

送韦秀才赴举①

顾 况

鄱阳中酒②地,楚老③独醒年。芳桂君应折,沉灰我不然④。

洛桥⑤浮逆水,关树接非烟⑥。唯有残生梦,犹能到日边⑦。

【注】 ①此诗作于贞元五年至九年诗人任饶州司户时。②中酒:醉酒。③楚老:屈原。④然:同“燃”。⑤洛桥:洛阳之天津桥。⑥关树:潼关一带(古之桃林塞)的树木。非烟:此以“非烟”代指“卿云”,谓帝京祥云缭绕。⑦日边:都城长安。

【比较鉴赏思想情感】有人说本诗尾联与“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”(曹操《龟虽寿》)表达的情感内涵相似。你同意这种观点吗?请结合本诗内容简要分析。(6分)

【答案】 不同意。(2分)理由:①“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”抒发的是迟暮之年仍渴望建功立业的宏伟抱负。②本诗尾联说余生只能在梦境中到达帝都,联系上文的“楚老”“沉灰”等意象,可见该联抒发了诗人年迈坎坷、仕途多舛、壮志未酬的失落、绝望之情。(4分)