高考语文二轮复习现代文阅读专题2第2节考点练透4分析概括内容要点 课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习现代文阅读专题2第2节考点练透4分析概括内容要点 课件(共50张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 307.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:39:37 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

复习一 现代文阅读

专题二 现代文阅读Ⅱ——文学类文本阅读

第2节 散文阅读

考点练透4 分析概括内容要点

散文的内容要点,是指散文的主要内容,或者说是散文内容的精要之处,可以是整体的概括,也可以是局部的概括。

? ?

大多是要概括全文主旨 概括特点、概括词意句意段意等

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点1 概括特定信息

●高分技法

概括特定信息是指围绕文中人、事、物和景四个主体关涉的原因、结果、作用、意义、影响、方式、特点、情感等方面的信息进行定向概括。这类特定信息概括题是高考散文阅读中出现频率较高的题型。

【必备知识】

一、如何筛选整合文中信息

1.准确定位——对内容信息的筛选,要根据题目确定的范围来进行。这个范围有时大有时小;有时以严谨的层次呈现,有时以散落在文中各个地方的形式呈现。要想正确、完整地筛选信息,首先要把范围确定好。

2.全面提取——在重点阅读区域里,注意进行信息比对,提取出承载重要信息的词句。

3.整合转化——通过联想、推断,调动知识能力的积累,将重要信息转化为答题要点。

4.顺畅连缀——用归纳转述、概括分析的语句,连缀要点,力求连贯。

二、概括特定信息的3种方法

1.直接摘录法。选摘原文词句来作答。解题时应抓住与答案有关的关键词句,确定题目的答案在文中的具体位置,其答案一般是文中的原句或从文中摘取重要词语的组合。

2.拼接改写法。提取文章中的一些词句,通过拼接并改写的方式重新组合来作答。作答时一般根据题干要求,从文中筛选信息要点,但不能直接摘录,其答案一般是文中的词句意思的组合变换。

3.意义综合法。有些文段(章),没有明显的中心句(段),就必须对每个独立句的句意或几个相对重要的句子的意义进行综合归纳,提取内在“公因式”,概括出内容要点。

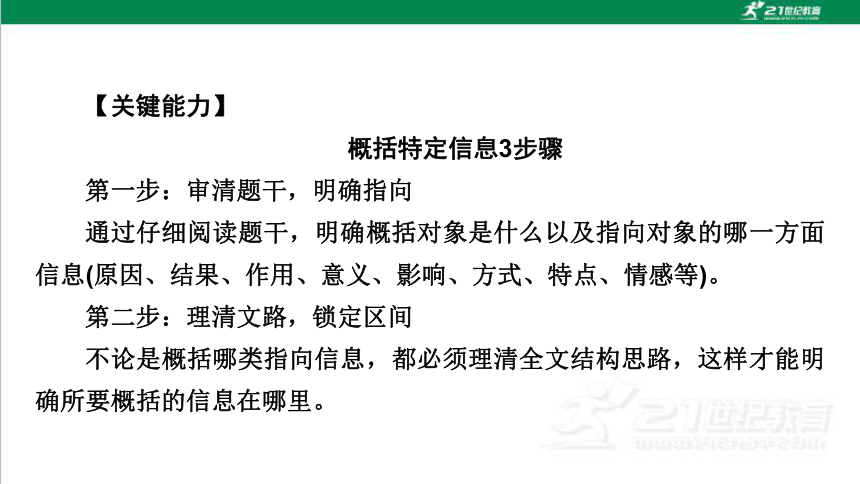

【关键能力】

概括特定信息3步骤

第一步:审清题干,明确指向

通过仔细阅读题干,明确概括对象是什么以及指向对象的哪一方面信息(原因、结果、作用、意义、影响、方式、特点、情感等)。

第二步:理清文路,锁定区间

不论是概括哪类指向信息,都必须理清全文结构思路,这样才能明确所要概括的信息在哪里。

第三步:提取信息,整合答案

凡是题干语句出现的地方,往往是答案要点密集出现的地方,所以要“就近取材”。其他要点分散在离题干语句较远的上下文,这时就要适当扩大搜索范围。有些信息显示在重要句子中,概括时可摘录句子或句子中的重要词语,文中无明显的对应关键句时,则可将原文内容分层,层层分析后归纳概括。有些要点隐含在较含蓄的叙述和描写之中,要注意挖掘隐性要点。最后把筛选出的信息进行整合,合并同类信息,引述原文关键词句,整理出答案要点。总之,概括特定信息应做到“点要全、语要精”。

●典题试做

(2022·全国乙卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

“九一八”致弟弟书

萧 红

可弟:小战士,你也做了战士了,这是我想不到的。

世事恍恍惚惚地就过了;记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的,现在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了。

?

中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”。代表作:《生死场》《呼兰河传》。

?

萧红唯一的弟弟张秀珂

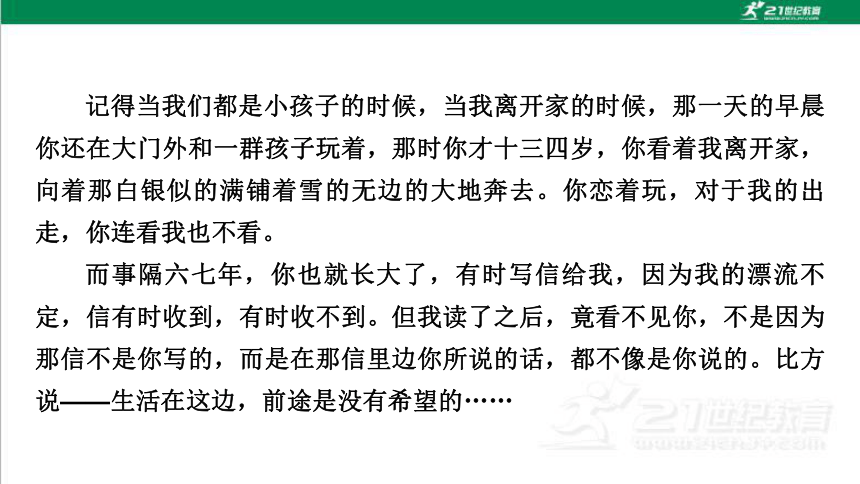

记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,那一天的早晨你还在大门外和一群孩子玩着,那时你才十三四岁,你看着我离开家,向着那白银似的满铺着雪的无边的大地奔去。你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看。

而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,因为我的漂流不定,信有时收到,有时收不到。但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说的话,都不像是你说的。比方说——生活在这边,前途是没有希望的……

我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印象,你晓得什么,你小孩子。所以我回信的时候,总是愿意说一些空话,问一问,家里的樱桃树这几年结樱桃多少?红玫瑰依旧开花否?或者是看门的大白狗怎样了?你的回信,说祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的。

但是没有读过你的几封这样的信,我又走了,越走越离得你远了。

可弟,我们都是自幼没有见过海的孩子,海是生疏的,我们怕,但是也就上了海船,飘飘荡荡的,前边没有什么一定的目的,也就往前走了。

不知多久,忽然又有信来,是来自东京的,说你是在那边念书了。恰巧那年我也要到东京去看看,我想这一次可以见到你了。这是多么出奇的一个奇遇。

我一到东京就写信给你,约你第三天的下午六点在某某饭馆等我。

那天,我五点钟就等在那里,一直到了六点钟,没有人来,我又多等了一刻钟,我又多等了半点钟,我想或者你有事情会来晚了的。到最后的几分钟,竟想到,大概你来过了,或者已经不认识我。第二天,我想还是到你住的地方看一趟。有一个老婆婆,说你已经在月初走了,离开了东京了。你那帘子里头静悄悄的,好像你在里边睡午觉的。

半年之后,我还没有回上海,你又来了信,说你已经到了上海,是到上海找我的。

我想这可糟了,又来了一个小吉卜赛。

这流浪的生活,怕你过不惯,也怕你受不住。

但你说:“你可以过得惯,为什么我过不惯?”

等我一回到上海,你每天到我的住处来,我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了慌乱。我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去。常常在街上碰到你们的一伙,你们都是年轻的,都是北方的粗直的青年,内心充满了力量。你们是被逼着来到这人地生疏的地方,你们都

怀着万分的勇敢,只有向前,没有回头。但是你们都充满了饥饿,所以每天到处找工作。你们是可怕的一群,在街上落叶似的被秋风卷着,弯着腰,抱着膀,打着寒战。那时你不知我心里的忧郁,你总是早上来笑着,晚上来笑着。进到我屋子来,看到可吃的就吃,看到书就翻,累了,躺在床上就休息。

你那种傻里傻气的样子,我看了,有的时候,觉得讨厌,有的时候也觉得喜欢,虽是欢喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

不多时就“七七”事变,很快你就决定了,到西北去,做抗日军去。

你走的那天晚上,满天都是星,就像幼年我们在黄瓜架下捉着虫子的那样的夜,那样黑黑的夜,那样飞着萤虫的夜。

你走了,你的眼睛不大看我,我也没有同你讲什么话。我送你到了台阶上,到了院里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意。只觉得恍恍惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模糊,真所谓有如梦寐了。

可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱惑,你的眼里充满了禁果。

恰巧在抗战不久,我也到山西去,有人告诉我你在洪洞的前线,离着我很近,我转给你一封信,我想没有两天就可见到你了。那时我心里可开心极了,因为我看到不少和你那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡的。虽然我给你的信,你没有收到,我也没能看见你,但我不知为什么竟很放心,就像见到了你一样。因为你也是他们之中的一个,于是我就把你忘了。

但是从那以后,你的音信一点也没有的。而至今已经四年了,你到底没有信来。我本来不常想你,不过现在想起你来了,你为什么不来信。

今天又快到“九一八”了,写了以上这些,以遣胸中的忧闷。

愿你在远方快乐和健康。

1941年9月

(有删改)

对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。(6分)

第三步:提取信息,整合答案

第 段,写弟弟在上海时,强调他年纪小,而且“这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去”“被逼着来到这人地生疏的地方”“你们都充满了饥饿”,因此“我”的感受是慌乱。

【答案】 ①弟弟在上海时,“我”的心理感受是慌乱:这些流浪的年轻人粗直可爱、充满力量、勇敢向前,但他们没有目标,前途未卜,所以这时候“我”对弟弟这样的生活状态是感到忧郁慌乱的。②弟弟在山西时,“我”的心理感受是开心:这些和弟弟一样的年轻人快乐活泼、积极勇敢,从他们的身上,“我”看到了希望,有他们在,中国不会灭亡,所以这时候“我”的内心是开心而放心的,坚信胜利一定会属于弟弟这群年轻人。(每点3分)

考查热点2 概括文本主旨

●高分技法

【必备知识】

概括内容主旨直接以文章层意、内容要点为基础,又涉及作者主观创作意图和文章客观表达效果,涉及文内使用的材料和文外相关材料,要求具有较高的分析概括能力和较准确的语言表达能力。

概括文本主旨6方法

1.标题提示法

从文章标题上直接获取文章的中心主旨,这类方法适用于概括议论性、抒情性散文的主旨。

2.首尾归纳法

从文章的首尾段落中归纳出文章的中心主旨。好文章大都是蕴含着作者的精心构思,许多散文往往是在开头、结尾,尤其是结尾部分表明中心主旨,所以很多时候,我们把握了首尾阅读法,就会很快抓住文章的主旨。

3.关键词句归纳法

抓住文章中的关键词句来概括中心主旨。许多抒情和状物的散文中,常有一些词句表明作者对这一事物的观点或态度,这就是我们要找的关键词句。

4.串联层意法

先归纳每段或每层的意思,再将每段(层)的中心联系起来,在整体上找出它们表达陈述的集中点,从而概括出文章的主旨。

5.因文而异法

借助不同的文体特点,概括文章主旨。写人叙事散文,应看其写了什么人,记了什么事,表达了什么精神、人格;写景状物散文,应看其写了什么景、物,抒发了什么感情或阐发了什么哲理;议论哲理散文,看通过摆事实讲道理,表明了什么观点等。

写人为主 记叙了……,赞扬了……,表达了……

记事为主 记叙了……,批评(歌颂)了……,表现了……

写景状物 采用……手法,借助……描写,赞扬了……

游记 描写了……,表达了……的感情

6.从分析文章的背景入手

分析文章的中心,有时还需了解、分析有关时代背景,弄清文章内容与时代背景的关系,了解文中的事件和人物是在什么背景下产生、活动的,写作的意图是什么。

【关键能力】

概括文本主旨3步骤

第一步:审清题目,明确概括方向

有的题目直接要求概括主题,有的则从概括作者情感的角度设问。审准题目的设问角度,是准确答题的前提。

第二步:定向读文,寻找答案依据

如果是对散文情感的概括,则要重点浏览每一段,尤其是开头段和结尾段中的抒情议论部分;如果是对散文主旨的概括,则要关注散文的题目、内容、写作背景和创作意图。

第三步:规范表述,表明答案要点

无论是对散文情感的概括还是主旨的概括,都尽量用“表达了”“抒发了”“揭示了”“表明了”等规范术语作答,还要注意分条表述。

●典题试做

(2022·全国乙卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。(材料见考查热点1 概括特定信息【典题试做】)

试简要概括这篇书信体回忆性散文的主旨。(6分)

/状元支招/

第一步:审清题目,明确概括方向

概括这篇书信体回忆性散文的主旨。

第二步:定向读文,寻找答案依据

第一层:敲定书信内容的前后时间——10年(1931年—1941年)。

第二层:回忆“我”离开家乡,弟弟对“我”的反应——看都不看“我”。

第三层:写弟弟长大后,给“我”写信,并诉说自己的苦闷。这说明弟弟在生活中有了挫折。

第四层:收到弟弟来自东京的信件,然而“我”前往东京,最后未能见面。

第五层:弟弟来上海找“我”,“我”和弟弟有了短暂的相聚,发现弟弟面对挫折是勇敢坚强的。

第六层:“七七”事变后,弟弟离开上海,前往西北去抗日,表明弟弟有为国牺牲的决心。

第七层:写抗战不久,“我”去了山西,未见到在洪洞的前线的弟弟,但看到和弟弟一样年轻的战士,“我”很认可弟弟为国家民族振兴所做的事情。

第八层:强调了“我”对弟弟的思念。

第三步:规范表述,表明答案要点

【答案】 ①这是一篇书信体回忆性散文,作者满含深情地回忆1931年到1941年这十年间她和弟弟之间的往来经历。②十年间,姐弟俩只是在上海有过短暂的相聚,而更长的时间是各自漂泊异乡,特别是在抗战这一惨痛大背景下,姐弟俩历经人世浮沉。③骨肉亲情血浓于水,尤其是随着弟弟即将奔赴抗战前线时,姐弟俩的感情闸门再次打开,字里行间跳动着热烈的手足之思、清澈的家国之爱,饱含深情致敬抗战青年。(每点2分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 概括内容要点缺少归纳意识

有些考生可能会错误地将一个要点设置为两个要点,导致答案不规范,体现不出考题要考查的概括能力。

针对突破

为避免出现上述失误,需做好以下两点:(1)留主舍次:概括就是把事物的共同点归结在一起加以扼要叙述,不是照搬原文,也不是简单地摘录词语组合,而是一个舍弃次要的、非本质的属性,提取主要的、本质的属性的过程。(2)寻找“上位”:文章中的每句话、每一段都有它的意图,这个“意图”就是“上位”概念。归纳概括,就要有寻找“上位”概念的意识。

●对点强化

(2023·天一大联考开学模拟)阅读下面的文字,完成1~7题。(39分)

蜡炬成灰泪始干

宗 璞

①2000年春,我患目疾,好几个月都奔走于医院。在等待第三次手术的一个夜晚,我披衣坐在床上,觉得自己是这样不幸,我不会死,可是以后再无法写作。模糊中似乎有一个人影飘过来,他坐在轮椅上,一手捻须,面带微笑。那是父亲。

?

当代女作家。代表作品有短篇小说《红豆》《弦上的梦》《丁花结》等,系列长篇小说《野葫芦引》和散文《紫藤萝瀑布》等。

②父亲最后的日子,是艰辛的,也是辉煌的。1980年,他开始从头撰写《中国哲学史新编》这部大书。当时他已是85岁高龄,每天上午都在书房度过。他的头脑便是一个图书馆,他的视力很可怜,眼前的人也看不清,可是中国几千年来的哲学思想的发展在他头脑里十分清楚,那是他一辈子思索的结果。哲学是他一生的依据。自1915年,他进入北京大学哲学门,他从没有离开过哲学。

③父亲那样出生在19世纪末的一代人,分布在各个学科,创造了中国社会转型时期的新文化。不管在哪一学科,他们有一个共同点,那就是热爱祖国,要使自己的国家扬眉吐气地屹立在世界民族之林。父亲的

哲学不是空谈哲理,他要“阐旧邦以辅新命”,就是要汲取中国文化的精华,作为建设新国家的营养。经过多少折腾、磨难,初衷不改,他的最后巨著《中国哲学史新编》的最后一页,仍写着张载的那几句话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

④他在1942年写的《新原人》中提出了他的境界说——他的哲学的灵泉。此书自序一开始就写了张载四句,接下去便说:“此哲学家所应自期许者也。况我国家民族,值贞元之会,当绝续之交,通天人之际,达古今之变,明内圣外王之道者,岂可不尽所欲言,以为我国家致太平,我亿兆安身立命之用乎?”听人说有哲学教师讲张载四句竟至泪下,可知怀有为国家致太平、为亿兆安身立命这种深情的人并非少数。

⑤父亲最后十年的生命,化成了《中国哲学史新编》这部书。一点一滴,一字一句,用口授方式写成了这部150万字的大书,可谓学术史上的奇迹。蝇营狗苟、利欲熏心的人能写出这样的书吗?有的朋友来看望,感到老人很累,好意对我说:“能不能不要写了。”我转达这好意,父亲微叹道:“我确实很累,可是我并不以为苦,我是欲罢不能。这就是‘春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干’吧!”

⑥是的,他并不以写这部书为苦,他形容自己像老牛反刍一样,细细咀嚼储存的草料。他也在细细咀嚼原有的知识储备,用来创造。这里面自有一种乐趣。更重要的是他的专注的执着,他的不可更改的深情。

在他生命的最后两年,不能行走也罢,不能进食也罢,都阻挡不了他的哲学思考。一次,因心脏病发作,我们用急救车送他去医院,他躺在床上,断断续续地说:“现在有病要治,是因为书没有写完,等书写完了,有病就不必治了。”他最后的遗言“中国哲学将来一定会大放光彩”,就是用他整个生命说出来的。

⑦父亲久病后,偶然颤巍巍地站立,总让人想到风烛残年这几个字。烛火在风中摇曳,可以随时熄灭,但父亲的精神之火却是不会熄灭的。1982年,父亲写了一首诗:“一别贞江六十春,问江可认再来人?智山慧海传真火,愿随前薪作后薪。”他要像浇了油的木柴一样,前面的木柴烧完了,后面的木柴便接上去,薪火相传,代代不息。

⑧父亲那一代人的责任感太强了,他们无暇逍遥。其实父亲心底是赞成孔子“吾与点也”那一句话的。“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,父亲是欣赏这种境界的。

⑨父亲最喜写唐李翱的两首诗——“练得身形似鹤形,千株松下两函经。我来问道无余说,云在青霄水在瓶”。还有一首是“选得幽居惬野情,终年无送亦无迎。有时直上孤峰顶,月下披云啸一声”。父亲的执着顽强,那春蚕到死,蜡炬成灰,薪尽火传的精神,后面有着极飘逸、极空明的另一方面。一方面是儒家“知其不可而为之”的担得起,一方面是佛、道、禅的“云在青霄水在瓶”的看得破。有这样的互补,中国知识分子才能在极严酷的环境中活下去。

⑩父亲深知任何事都要用心血做成,谆谆教诲,不要为一点轻易取得的浮名得意,在寂静中也许会有更好的音乐。想到这些,常觉得父亲坐在那里,以手向上一指向下一指,在沉默中,让人想到“云在青霄水在瓶”的诗句,可是那含义,那境界,有谁领会。

我做了手术,出院回家,在屋中走来走去,想倾听父亲卧房里发出的咳声,但是只有寂静。我坐在父亲的书房里,看着窗外高高的树。在这里,准盲人冯友兰曾坐了三十三年;无论是否成为盲人,我都会这样坐下去。

1.(原创题)【概括段意】试概括第⑤段的段意,并分析该段的妙处。(5分)

【答案】 (1)段意:记叙父亲最后十年写《中国哲学史新编》一书的方式和他对“苦”的回应。(2分)

(2)妙处:①真切地记录父亲写书和回答朋友好意的话,感染读者;②更好地衬托父亲形象,用蝇营狗苟、利欲熏心的人来与父亲对比,用朋友好意地劝说来写父亲的感叹,烘托父亲的形象;③点明标题,引用诗句赞扬父亲。(3分)

【解析】 该段共有六句话,对其进行概括即可。分析妙处可从内容、形象、点题等方面入手。

2.【概括特定信息的内容】作者在叙述父亲撰写《中国哲学史新编》这部书时,描写了哪些方面的内容?试简要概括。(6分)

【答案】 ①介绍父亲开始写作的时间和他的年龄。如“1980年,他开始从头撰写《中国哲学史新编》这部大书。当时他已是85岁高龄”。②叙述父亲在写作这部书时历经磨难、不改初衷,热爱祖国。如“经过多少折腾、磨难,初衷不改,他的最后巨著《中国哲学史新编》的最后一页,仍写着张载的那几句话:‘为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。’”③记录下父亲最后十年特别是后两年写作这部书的相关事情。如“父亲最后十年的生命,化成了《中国哲学史新编》这部书。一点一滴,一字一句,用口授方式写成了这部150万字的大书”“在他生命的最后两年……都阻挡不了他的哲学思考”和他躺在病床上的言论等。(每点2分)

【解析】 本题要求概括作者在叙述父亲撰写《中国哲学史新编》这部书时写了哪些方面的内容,找到作者在文本中叙述父亲写作这部书的段落,主要在第二、三、五、六段,筛选出内容,再加以概括即可。

3.(原创题)【概括主题】请概括本文的主题。(4分)

【答案】 本文通过对父亲为人、治学、思想境界、教育子女等方面的记叙(1分),表现了父亲科学研究怀有为国家致太平、为亿兆安身立命的思想(1分),赞扬父亲不以写书为苦、勤奋执着的品格和富于担当、热爱祖国的精神(1分),表达了作者对父亲的深切怀念和继承遗志奋勇向前的决心(1分)。

【解析】 概括主题,可先对主要内容进行归纳,如文章写了父亲的为人、父亲撰写《中国哲学史新编》一书、父亲对“我”的教育等内容,然后拓展其表现的内容、赞扬的内容,最后总结抒发了怎样的情感。

4.(原创题)【概括情感】这篇散文的开头和结尾表达了作者怎样的情感?(6分)

【答案】 ①作者在患目疾遭遇不幸时,想起父亲生前历经磨难、不改初衷,给了自己战胜困难的力量和决心,抒发了女儿对父亲的言传身教和崇高精神影响的感激之情。②作者描写父亲历历在目,“他坐在轮椅上,一手捻须,面带微笑”“想倾听父亲卧房里发出的咳声”,抒发了作者对父亲逝去的伤心之情和对父亲的深切思念之情。(每点3分)

【解析】 要求结合文章开头、结尾段来概括作者的情感。首先要对开头、结尾段落的内容进行归纳,再体会作者要抒发的实际情感。

5.【概括特定信息的原因】《蜡炬成灰泪始干》是文章的标题,也是“父亲”精神的主要体现。你觉得哪些方面的原因促成了父亲这一精神特征的形成?请简要概括说明。(6分)

【答案】 ①热爱祖国的使命感和责任感。他坚持对张载四句话所蕴含精神的向往,历经磨难、不改初衷,就是为了能使国家太平、天下百姓安身立命。②浓厚的兴趣和苦中作乐的精神。他对哲学有浓厚的兴趣,不以写书为苦,反而能把对储备的知识进行细细咀嚼当作一种乐趣,对哲学专注、执着,有着不可更改的深情。③淡泊名利,用心血去做事。父亲安静地在家里坐了三十多年,不为取得的一点浮名而得意。(每点2分)

【解析】 本题要求概括哪些方面的原因促成了父亲“蜡炬成灰泪始干”的精神,这要结合父亲写书执着、淡泊名利和热爱祖国等几个方面来思考总结。

6.(原创题)【概括特定信息的作用】文章第⑩段不再继续叙述父亲研究哲学、创作文学作品,这有什么作用?(6分)

【答案】 文章第⑩段不再继续叙述父亲研究哲学、写作书籍,而是转而叙述父亲教诲我做事、做人,其作用有:①能从不同侧面表现父亲为人品质和思想境界崇高,并承接前面所述内容;②一方面从女儿受教育的切身感受写父亲,描写更细致,表达更细腻;另一方面从家庭的角度写父亲教育子女,给人以亲切之感,这增强了散文的感染力,能吸引读者。(每点3分)

【解析】 本题要求概括特定信息并分析其作用。先要概括出文章第⑩段写了什么内容,再从整篇文章来看,这段是从什么角度来写的,可以看出第⑩段是从个人、家庭教育的角度来写的。

7.(原创题)【概括标题的意蕴】试概括“蜡炬成灰泪始干”这一标题的意蕴。(6分)

【答案】 ①父亲写作《中国哲学史新编》一书直到去世;②父亲一生具有像蜡烛一般的奉献精神;③中国的一代代知识分子有执着顽强、薪尽火传、光大学术、热爱祖国的崇高精神。(每点2分)

【解析】 本题要求概括“蜡炬成灰泪始干”这一标题的意蕴。意蕴是分不同层次的:基本层次是父亲写作《中国哲学史新编》一书,上升一个层次则是父亲一生的奉献精神,最高层次则是指向像父亲一样的中国那些做出贡献的知识分子们的“蜡炬成灰泪始干”的崇高精神。

复习一 现代文阅读

专题二 现代文阅读Ⅱ——文学类文本阅读

第2节 散文阅读

考点练透4 分析概括内容要点

散文的内容要点,是指散文的主要内容,或者说是散文内容的精要之处,可以是整体的概括,也可以是局部的概括。

? ?

大多是要概括全文主旨 概括特点、概括词意句意段意等

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点1 概括特定信息

●高分技法

概括特定信息是指围绕文中人、事、物和景四个主体关涉的原因、结果、作用、意义、影响、方式、特点、情感等方面的信息进行定向概括。这类特定信息概括题是高考散文阅读中出现频率较高的题型。

【必备知识】

一、如何筛选整合文中信息

1.准确定位——对内容信息的筛选,要根据题目确定的范围来进行。这个范围有时大有时小;有时以严谨的层次呈现,有时以散落在文中各个地方的形式呈现。要想正确、完整地筛选信息,首先要把范围确定好。

2.全面提取——在重点阅读区域里,注意进行信息比对,提取出承载重要信息的词句。

3.整合转化——通过联想、推断,调动知识能力的积累,将重要信息转化为答题要点。

4.顺畅连缀——用归纳转述、概括分析的语句,连缀要点,力求连贯。

二、概括特定信息的3种方法

1.直接摘录法。选摘原文词句来作答。解题时应抓住与答案有关的关键词句,确定题目的答案在文中的具体位置,其答案一般是文中的原句或从文中摘取重要词语的组合。

2.拼接改写法。提取文章中的一些词句,通过拼接并改写的方式重新组合来作答。作答时一般根据题干要求,从文中筛选信息要点,但不能直接摘录,其答案一般是文中的词句意思的组合变换。

3.意义综合法。有些文段(章),没有明显的中心句(段),就必须对每个独立句的句意或几个相对重要的句子的意义进行综合归纳,提取内在“公因式”,概括出内容要点。

【关键能力】

概括特定信息3步骤

第一步:审清题干,明确指向

通过仔细阅读题干,明确概括对象是什么以及指向对象的哪一方面信息(原因、结果、作用、意义、影响、方式、特点、情感等)。

第二步:理清文路,锁定区间

不论是概括哪类指向信息,都必须理清全文结构思路,这样才能明确所要概括的信息在哪里。

第三步:提取信息,整合答案

凡是题干语句出现的地方,往往是答案要点密集出现的地方,所以要“就近取材”。其他要点分散在离题干语句较远的上下文,这时就要适当扩大搜索范围。有些信息显示在重要句子中,概括时可摘录句子或句子中的重要词语,文中无明显的对应关键句时,则可将原文内容分层,层层分析后归纳概括。有些要点隐含在较含蓄的叙述和描写之中,要注意挖掘隐性要点。最后把筛选出的信息进行整合,合并同类信息,引述原文关键词句,整理出答案要点。总之,概括特定信息应做到“点要全、语要精”。

●典题试做

(2022·全国乙卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

“九一八”致弟弟书

萧 红

可弟:小战士,你也做了战士了,这是我想不到的。

世事恍恍惚惚地就过了;记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的,现在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了。

?

中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”。代表作:《生死场》《呼兰河传》。

?

萧红唯一的弟弟张秀珂

记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,那一天的早晨你还在大门外和一群孩子玩着,那时你才十三四岁,你看着我离开家,向着那白银似的满铺着雪的无边的大地奔去。你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看。

而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,因为我的漂流不定,信有时收到,有时收不到。但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说的话,都不像是你说的。比方说——生活在这边,前途是没有希望的……

我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印象,你晓得什么,你小孩子。所以我回信的时候,总是愿意说一些空话,问一问,家里的樱桃树这几年结樱桃多少?红玫瑰依旧开花否?或者是看门的大白狗怎样了?你的回信,说祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的。

但是没有读过你的几封这样的信,我又走了,越走越离得你远了。

可弟,我们都是自幼没有见过海的孩子,海是生疏的,我们怕,但是也就上了海船,飘飘荡荡的,前边没有什么一定的目的,也就往前走了。

不知多久,忽然又有信来,是来自东京的,说你是在那边念书了。恰巧那年我也要到东京去看看,我想这一次可以见到你了。这是多么出奇的一个奇遇。

我一到东京就写信给你,约你第三天的下午六点在某某饭馆等我。

那天,我五点钟就等在那里,一直到了六点钟,没有人来,我又多等了一刻钟,我又多等了半点钟,我想或者你有事情会来晚了的。到最后的几分钟,竟想到,大概你来过了,或者已经不认识我。第二天,我想还是到你住的地方看一趟。有一个老婆婆,说你已经在月初走了,离开了东京了。你那帘子里头静悄悄的,好像你在里边睡午觉的。

半年之后,我还没有回上海,你又来了信,说你已经到了上海,是到上海找我的。

我想这可糟了,又来了一个小吉卜赛。

这流浪的生活,怕你过不惯,也怕你受不住。

但你说:“你可以过得惯,为什么我过不惯?”

等我一回到上海,你每天到我的住处来,我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了慌乱。我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去。常常在街上碰到你们的一伙,你们都是年轻的,都是北方的粗直的青年,内心充满了力量。你们是被逼着来到这人地生疏的地方,你们都

怀着万分的勇敢,只有向前,没有回头。但是你们都充满了饥饿,所以每天到处找工作。你们是可怕的一群,在街上落叶似的被秋风卷着,弯着腰,抱着膀,打着寒战。那时你不知我心里的忧郁,你总是早上来笑着,晚上来笑着。进到我屋子来,看到可吃的就吃,看到书就翻,累了,躺在床上就休息。

你那种傻里傻气的样子,我看了,有的时候,觉得讨厌,有的时候也觉得喜欢,虽是欢喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

不多时就“七七”事变,很快你就决定了,到西北去,做抗日军去。

你走的那天晚上,满天都是星,就像幼年我们在黄瓜架下捉着虫子的那样的夜,那样黑黑的夜,那样飞着萤虫的夜。

你走了,你的眼睛不大看我,我也没有同你讲什么话。我送你到了台阶上,到了院里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意。只觉得恍恍惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模糊,真所谓有如梦寐了。

可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱惑,你的眼里充满了禁果。

恰巧在抗战不久,我也到山西去,有人告诉我你在洪洞的前线,离着我很近,我转给你一封信,我想没有两天就可见到你了。那时我心里可开心极了,因为我看到不少和你那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡的。虽然我给你的信,你没有收到,我也没能看见你,但我不知为什么竟很放心,就像见到了你一样。因为你也是他们之中的一个,于是我就把你忘了。

但是从那以后,你的音信一点也没有的。而至今已经四年了,你到底没有信来。我本来不常想你,不过现在想起你来了,你为什么不来信。

今天又快到“九一八”了,写了以上这些,以遣胸中的忧闷。

愿你在远方快乐和健康。

1941年9月

(有删改)

对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。(6分)

第三步:提取信息,整合答案

第 段,写弟弟在上海时,强调他年纪小,而且“这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去”“被逼着来到这人地生疏的地方”“你们都充满了饥饿”,因此“我”的感受是慌乱。

【答案】 ①弟弟在上海时,“我”的心理感受是慌乱:这些流浪的年轻人粗直可爱、充满力量、勇敢向前,但他们没有目标,前途未卜,所以这时候“我”对弟弟这样的生活状态是感到忧郁慌乱的。②弟弟在山西时,“我”的心理感受是开心:这些和弟弟一样的年轻人快乐活泼、积极勇敢,从他们的身上,“我”看到了希望,有他们在,中国不会灭亡,所以这时候“我”的内心是开心而放心的,坚信胜利一定会属于弟弟这群年轻人。(每点3分)

考查热点2 概括文本主旨

●高分技法

【必备知识】

概括内容主旨直接以文章层意、内容要点为基础,又涉及作者主观创作意图和文章客观表达效果,涉及文内使用的材料和文外相关材料,要求具有较高的分析概括能力和较准确的语言表达能力。

概括文本主旨6方法

1.标题提示法

从文章标题上直接获取文章的中心主旨,这类方法适用于概括议论性、抒情性散文的主旨。

2.首尾归纳法

从文章的首尾段落中归纳出文章的中心主旨。好文章大都是蕴含着作者的精心构思,许多散文往往是在开头、结尾,尤其是结尾部分表明中心主旨,所以很多时候,我们把握了首尾阅读法,就会很快抓住文章的主旨。

3.关键词句归纳法

抓住文章中的关键词句来概括中心主旨。许多抒情和状物的散文中,常有一些词句表明作者对这一事物的观点或态度,这就是我们要找的关键词句。

4.串联层意法

先归纳每段或每层的意思,再将每段(层)的中心联系起来,在整体上找出它们表达陈述的集中点,从而概括出文章的主旨。

5.因文而异法

借助不同的文体特点,概括文章主旨。写人叙事散文,应看其写了什么人,记了什么事,表达了什么精神、人格;写景状物散文,应看其写了什么景、物,抒发了什么感情或阐发了什么哲理;议论哲理散文,看通过摆事实讲道理,表明了什么观点等。

写人为主 记叙了……,赞扬了……,表达了……

记事为主 记叙了……,批评(歌颂)了……,表现了……

写景状物 采用……手法,借助……描写,赞扬了……

游记 描写了……,表达了……的感情

6.从分析文章的背景入手

分析文章的中心,有时还需了解、分析有关时代背景,弄清文章内容与时代背景的关系,了解文中的事件和人物是在什么背景下产生、活动的,写作的意图是什么。

【关键能力】

概括文本主旨3步骤

第一步:审清题目,明确概括方向

有的题目直接要求概括主题,有的则从概括作者情感的角度设问。审准题目的设问角度,是准确答题的前提。

第二步:定向读文,寻找答案依据

如果是对散文情感的概括,则要重点浏览每一段,尤其是开头段和结尾段中的抒情议论部分;如果是对散文主旨的概括,则要关注散文的题目、内容、写作背景和创作意图。

第三步:规范表述,表明答案要点

无论是对散文情感的概括还是主旨的概括,都尽量用“表达了”“抒发了”“揭示了”“表明了”等规范术语作答,还要注意分条表述。

●典题试做

(2022·全国乙卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。(材料见考查热点1 概括特定信息【典题试做】)

试简要概括这篇书信体回忆性散文的主旨。(6分)

/状元支招/

第一步:审清题目,明确概括方向

概括这篇书信体回忆性散文的主旨。

第二步:定向读文,寻找答案依据

第一层:敲定书信内容的前后时间——10年(1931年—1941年)。

第二层:回忆“我”离开家乡,弟弟对“我”的反应——看都不看“我”。

第三层:写弟弟长大后,给“我”写信,并诉说自己的苦闷。这说明弟弟在生活中有了挫折。

第四层:收到弟弟来自东京的信件,然而“我”前往东京,最后未能见面。

第五层:弟弟来上海找“我”,“我”和弟弟有了短暂的相聚,发现弟弟面对挫折是勇敢坚强的。

第六层:“七七”事变后,弟弟离开上海,前往西北去抗日,表明弟弟有为国牺牲的决心。

第七层:写抗战不久,“我”去了山西,未见到在洪洞的前线的弟弟,但看到和弟弟一样年轻的战士,“我”很认可弟弟为国家民族振兴所做的事情。

第八层:强调了“我”对弟弟的思念。

第三步:规范表述,表明答案要点

【答案】 ①这是一篇书信体回忆性散文,作者满含深情地回忆1931年到1941年这十年间她和弟弟之间的往来经历。②十年间,姐弟俩只是在上海有过短暂的相聚,而更长的时间是各自漂泊异乡,特别是在抗战这一惨痛大背景下,姐弟俩历经人世浮沉。③骨肉亲情血浓于水,尤其是随着弟弟即将奔赴抗战前线时,姐弟俩的感情闸门再次打开,字里行间跳动着热烈的手足之思、清澈的家国之爱,饱含深情致敬抗战青年。(每点2分)

找短板 强突破 全面促提升

短板 概括内容要点缺少归纳意识

有些考生可能会错误地将一个要点设置为两个要点,导致答案不规范,体现不出考题要考查的概括能力。

针对突破

为避免出现上述失误,需做好以下两点:(1)留主舍次:概括就是把事物的共同点归结在一起加以扼要叙述,不是照搬原文,也不是简单地摘录词语组合,而是一个舍弃次要的、非本质的属性,提取主要的、本质的属性的过程。(2)寻找“上位”:文章中的每句话、每一段都有它的意图,这个“意图”就是“上位”概念。归纳概括,就要有寻找“上位”概念的意识。

●对点强化

(2023·天一大联考开学模拟)阅读下面的文字,完成1~7题。(39分)

蜡炬成灰泪始干

宗 璞

①2000年春,我患目疾,好几个月都奔走于医院。在等待第三次手术的一个夜晚,我披衣坐在床上,觉得自己是这样不幸,我不会死,可是以后再无法写作。模糊中似乎有一个人影飘过来,他坐在轮椅上,一手捻须,面带微笑。那是父亲。

?

当代女作家。代表作品有短篇小说《红豆》《弦上的梦》《丁花结》等,系列长篇小说《野葫芦引》和散文《紫藤萝瀑布》等。

②父亲最后的日子,是艰辛的,也是辉煌的。1980年,他开始从头撰写《中国哲学史新编》这部大书。当时他已是85岁高龄,每天上午都在书房度过。他的头脑便是一个图书馆,他的视力很可怜,眼前的人也看不清,可是中国几千年来的哲学思想的发展在他头脑里十分清楚,那是他一辈子思索的结果。哲学是他一生的依据。自1915年,他进入北京大学哲学门,他从没有离开过哲学。

③父亲那样出生在19世纪末的一代人,分布在各个学科,创造了中国社会转型时期的新文化。不管在哪一学科,他们有一个共同点,那就是热爱祖国,要使自己的国家扬眉吐气地屹立在世界民族之林。父亲的

哲学不是空谈哲理,他要“阐旧邦以辅新命”,就是要汲取中国文化的精华,作为建设新国家的营养。经过多少折腾、磨难,初衷不改,他的最后巨著《中国哲学史新编》的最后一页,仍写着张载的那几句话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

④他在1942年写的《新原人》中提出了他的境界说——他的哲学的灵泉。此书自序一开始就写了张载四句,接下去便说:“此哲学家所应自期许者也。况我国家民族,值贞元之会,当绝续之交,通天人之际,达古今之变,明内圣外王之道者,岂可不尽所欲言,以为我国家致太平,我亿兆安身立命之用乎?”听人说有哲学教师讲张载四句竟至泪下,可知怀有为国家致太平、为亿兆安身立命这种深情的人并非少数。

⑤父亲最后十年的生命,化成了《中国哲学史新编》这部书。一点一滴,一字一句,用口授方式写成了这部150万字的大书,可谓学术史上的奇迹。蝇营狗苟、利欲熏心的人能写出这样的书吗?有的朋友来看望,感到老人很累,好意对我说:“能不能不要写了。”我转达这好意,父亲微叹道:“我确实很累,可是我并不以为苦,我是欲罢不能。这就是‘春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干’吧!”

⑥是的,他并不以写这部书为苦,他形容自己像老牛反刍一样,细细咀嚼储存的草料。他也在细细咀嚼原有的知识储备,用来创造。这里面自有一种乐趣。更重要的是他的专注的执着,他的不可更改的深情。

在他生命的最后两年,不能行走也罢,不能进食也罢,都阻挡不了他的哲学思考。一次,因心脏病发作,我们用急救车送他去医院,他躺在床上,断断续续地说:“现在有病要治,是因为书没有写完,等书写完了,有病就不必治了。”他最后的遗言“中国哲学将来一定会大放光彩”,就是用他整个生命说出来的。

⑦父亲久病后,偶然颤巍巍地站立,总让人想到风烛残年这几个字。烛火在风中摇曳,可以随时熄灭,但父亲的精神之火却是不会熄灭的。1982年,父亲写了一首诗:“一别贞江六十春,问江可认再来人?智山慧海传真火,愿随前薪作后薪。”他要像浇了油的木柴一样,前面的木柴烧完了,后面的木柴便接上去,薪火相传,代代不息。

⑧父亲那一代人的责任感太强了,他们无暇逍遥。其实父亲心底是赞成孔子“吾与点也”那一句话的。“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,父亲是欣赏这种境界的。

⑨父亲最喜写唐李翱的两首诗——“练得身形似鹤形,千株松下两函经。我来问道无余说,云在青霄水在瓶”。还有一首是“选得幽居惬野情,终年无送亦无迎。有时直上孤峰顶,月下披云啸一声”。父亲的执着顽强,那春蚕到死,蜡炬成灰,薪尽火传的精神,后面有着极飘逸、极空明的另一方面。一方面是儒家“知其不可而为之”的担得起,一方面是佛、道、禅的“云在青霄水在瓶”的看得破。有这样的互补,中国知识分子才能在极严酷的环境中活下去。

⑩父亲深知任何事都要用心血做成,谆谆教诲,不要为一点轻易取得的浮名得意,在寂静中也许会有更好的音乐。想到这些,常觉得父亲坐在那里,以手向上一指向下一指,在沉默中,让人想到“云在青霄水在瓶”的诗句,可是那含义,那境界,有谁领会。

我做了手术,出院回家,在屋中走来走去,想倾听父亲卧房里发出的咳声,但是只有寂静。我坐在父亲的书房里,看着窗外高高的树。在这里,准盲人冯友兰曾坐了三十三年;无论是否成为盲人,我都会这样坐下去。

1.(原创题)【概括段意】试概括第⑤段的段意,并分析该段的妙处。(5分)

【答案】 (1)段意:记叙父亲最后十年写《中国哲学史新编》一书的方式和他对“苦”的回应。(2分)

(2)妙处:①真切地记录父亲写书和回答朋友好意的话,感染读者;②更好地衬托父亲形象,用蝇营狗苟、利欲熏心的人来与父亲对比,用朋友好意地劝说来写父亲的感叹,烘托父亲的形象;③点明标题,引用诗句赞扬父亲。(3分)

【解析】 该段共有六句话,对其进行概括即可。分析妙处可从内容、形象、点题等方面入手。

2.【概括特定信息的内容】作者在叙述父亲撰写《中国哲学史新编》这部书时,描写了哪些方面的内容?试简要概括。(6分)

【答案】 ①介绍父亲开始写作的时间和他的年龄。如“1980年,他开始从头撰写《中国哲学史新编》这部大书。当时他已是85岁高龄”。②叙述父亲在写作这部书时历经磨难、不改初衷,热爱祖国。如“经过多少折腾、磨难,初衷不改,他的最后巨著《中国哲学史新编》的最后一页,仍写着张载的那几句话:‘为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。’”③记录下父亲最后十年特别是后两年写作这部书的相关事情。如“父亲最后十年的生命,化成了《中国哲学史新编》这部书。一点一滴,一字一句,用口授方式写成了这部150万字的大书”“在他生命的最后两年……都阻挡不了他的哲学思考”和他躺在病床上的言论等。(每点2分)

【解析】 本题要求概括作者在叙述父亲撰写《中国哲学史新编》这部书时写了哪些方面的内容,找到作者在文本中叙述父亲写作这部书的段落,主要在第二、三、五、六段,筛选出内容,再加以概括即可。

3.(原创题)【概括主题】请概括本文的主题。(4分)

【答案】 本文通过对父亲为人、治学、思想境界、教育子女等方面的记叙(1分),表现了父亲科学研究怀有为国家致太平、为亿兆安身立命的思想(1分),赞扬父亲不以写书为苦、勤奋执着的品格和富于担当、热爱祖国的精神(1分),表达了作者对父亲的深切怀念和继承遗志奋勇向前的决心(1分)。

【解析】 概括主题,可先对主要内容进行归纳,如文章写了父亲的为人、父亲撰写《中国哲学史新编》一书、父亲对“我”的教育等内容,然后拓展其表现的内容、赞扬的内容,最后总结抒发了怎样的情感。

4.(原创题)【概括情感】这篇散文的开头和结尾表达了作者怎样的情感?(6分)

【答案】 ①作者在患目疾遭遇不幸时,想起父亲生前历经磨难、不改初衷,给了自己战胜困难的力量和决心,抒发了女儿对父亲的言传身教和崇高精神影响的感激之情。②作者描写父亲历历在目,“他坐在轮椅上,一手捻须,面带微笑”“想倾听父亲卧房里发出的咳声”,抒发了作者对父亲逝去的伤心之情和对父亲的深切思念之情。(每点3分)

【解析】 要求结合文章开头、结尾段来概括作者的情感。首先要对开头、结尾段落的内容进行归纳,再体会作者要抒发的实际情感。

5.【概括特定信息的原因】《蜡炬成灰泪始干》是文章的标题,也是“父亲”精神的主要体现。你觉得哪些方面的原因促成了父亲这一精神特征的形成?请简要概括说明。(6分)

【答案】 ①热爱祖国的使命感和责任感。他坚持对张载四句话所蕴含精神的向往,历经磨难、不改初衷,就是为了能使国家太平、天下百姓安身立命。②浓厚的兴趣和苦中作乐的精神。他对哲学有浓厚的兴趣,不以写书为苦,反而能把对储备的知识进行细细咀嚼当作一种乐趣,对哲学专注、执着,有着不可更改的深情。③淡泊名利,用心血去做事。父亲安静地在家里坐了三十多年,不为取得的一点浮名而得意。(每点2分)

【解析】 本题要求概括哪些方面的原因促成了父亲“蜡炬成灰泪始干”的精神,这要结合父亲写书执着、淡泊名利和热爱祖国等几个方面来思考总结。

6.(原创题)【概括特定信息的作用】文章第⑩段不再继续叙述父亲研究哲学、创作文学作品,这有什么作用?(6分)

【答案】 文章第⑩段不再继续叙述父亲研究哲学、写作书籍,而是转而叙述父亲教诲我做事、做人,其作用有:①能从不同侧面表现父亲为人品质和思想境界崇高,并承接前面所述内容;②一方面从女儿受教育的切身感受写父亲,描写更细致,表达更细腻;另一方面从家庭的角度写父亲教育子女,给人以亲切之感,这增强了散文的感染力,能吸引读者。(每点3分)

【解析】 本题要求概括特定信息并分析其作用。先要概括出文章第⑩段写了什么内容,再从整篇文章来看,这段是从什么角度来写的,可以看出第⑩段是从个人、家庭教育的角度来写的。

7.(原创题)【概括标题的意蕴】试概括“蜡炬成灰泪始干”这一标题的意蕴。(6分)

【答案】 ①父亲写作《中国哲学史新编》一书直到去世;②父亲一生具有像蜡烛一般的奉献精神;③中国的一代代知识分子有执着顽强、薪尽火传、光大学术、热爱祖国的崇高精神。(每点2分)

【解析】 本题要求概括“蜡炬成灰泪始干”这一标题的意蕴。意蕴是分不同层次的:基本层次是父亲写作《中国哲学史新编》一书,上升一个层次则是父亲一生的奉献精神,最高层次则是指向像父亲一样的中国那些做出贡献的知识分子们的“蜡炬成灰泪始干”的崇高精神。