高考语文二轮复习现代文阅读专题2第1节考点练透5探究小说标题的意蕴和作用 课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习现代文阅读专题2第1节考点练透5探究小说标题的意蕴和作用 课件(共64张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 865.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

复习一 现代文阅读

专题二 现代文阅读Ⅱ——文学类文本阅读

第1节 小说阅读

考点练透5 探究小说标题的意蕴和作用

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点1 探究小说标题的意蕴

●高分技法

【必备知识】

探究标题意蕴答题角度

?

新的命题形式:由标题的含义,拓展到标题中核心词语的含义

1.“三从”入手

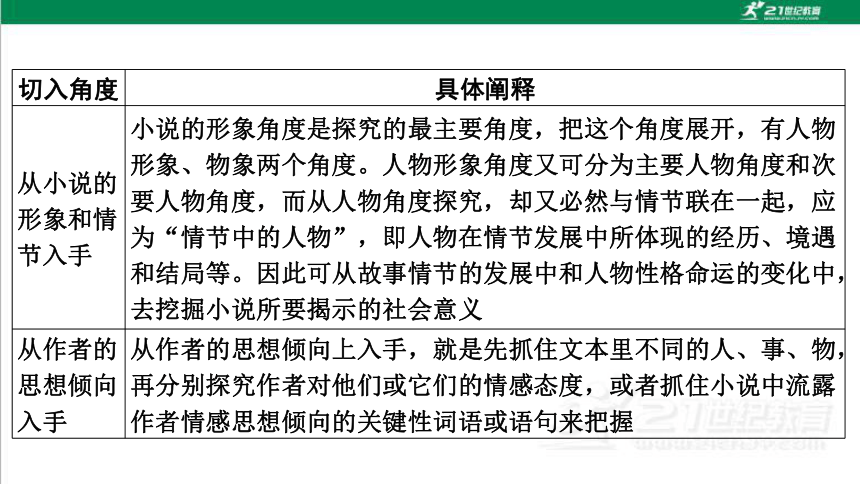

切入角度 具体阐释

从小说的标题入手 有的小说的标题除了表面意思外,还有比喻象征义、双关义、引申义等。如《祝福》就具有双关义,“祝福”是鲁镇的一种封建迷信活动,但深层意蕴就是把“凶人的愚顽的欢呼”和

“悲惨的弱者”的不幸,鲜明地摆到读者的面前,形成强烈的对比,在表现主题方面更增强了祥林嫂遭遇的悲剧性

切入角度 具体阐释

从小说的形象和情节入手 小说的形象角度是探究的最主要角度,把这个角度展开,有人物形象、物象两个角度。人物形象角度又可分为主要人物角度和次要人物角度,而从人物角度探究,却又必然与情节联在一起,应为“情节中的人物”,即人物在情节发展中所体现的经历、境遇和结局等。因此可从故事情节的发展中和人物性格命运的变化中,去挖掘小说所要揭示的社会意义

从作者的思想倾向入手 从作者的思想倾向上入手,就是先抓住文本里不同的人、事、物,再分别探究作者对他们或它们的情感态度,或者抓住小说中流露作者情感思想倾向的关键性词语或语句来把握

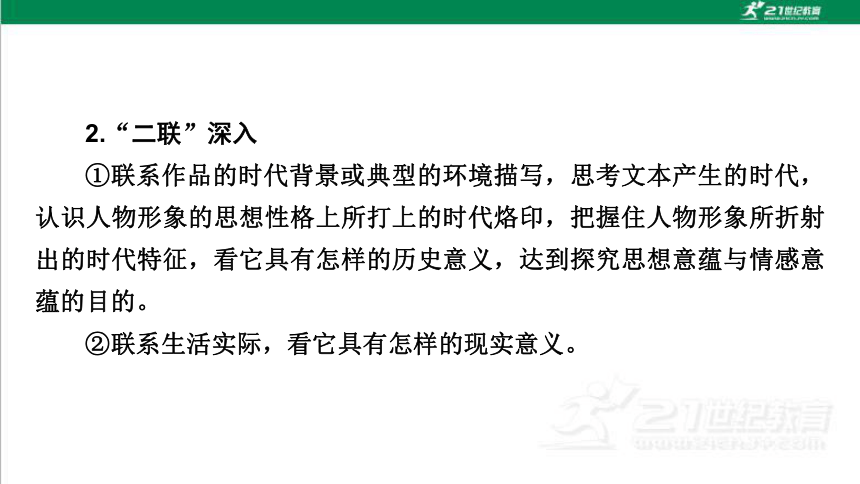

2.“二联”深入

①联系作品的时代背景或典型的环境描写,思考文本产生的时代,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征,看它具有怎样的历史意义,达到探究思想意蕴与情感意蕴的目的。

②联系生活实际,看它具有怎样的现实意义。

【关键能力】

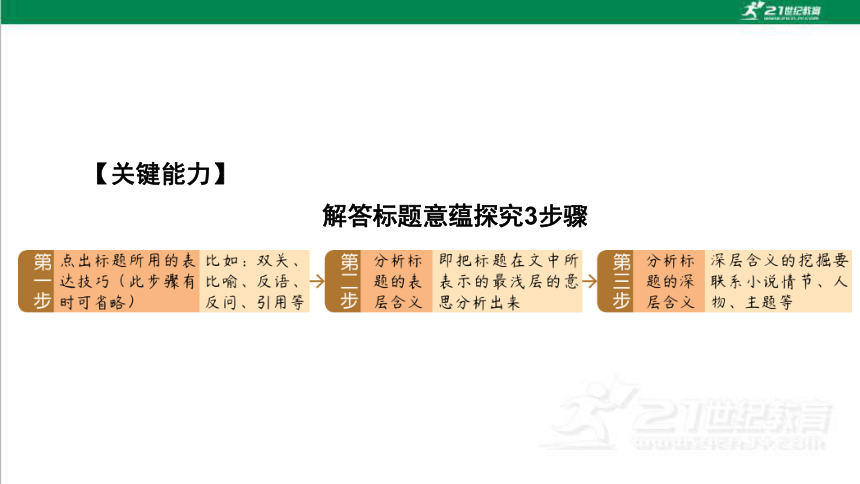

解答标题意蕴探究3步骤

●典题试做

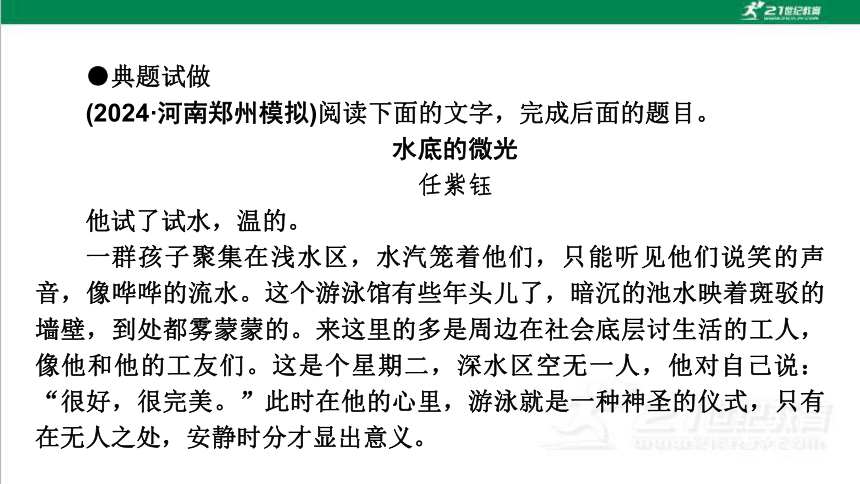

(2024·河南郑州模拟)阅读下面的文字,完成后面的题目。

水底的微光

任紫钰

他试了试水,温的。

一群孩子聚集在浅水区,水汽笼着他们,只能听见他们说笑的声音,像哗哗的流水。这个游泳馆有些年头儿了,暗沉的池水映着斑驳的墙壁,到处都雾蒙蒙的。来这里的多是周边在社会底层讨生活的工人,像他和他的工友们。这是个星期二,深水区空无一人,他对自己说:“很好,很完美。”此时在他的心里,游泳就是一种神圣的仪式,只有在无人之处,安静时分才显出意义。

只几秒的时间,水便淹没了他,从脚趾到头顶。在润滑的温暖里,他想起了四面环山的故乡,想起了大海。现在,他北上打工,离海更远了。他只能偶尔来这池水里想象大海,想象自己抓住了海的一片衣角。

他将头深埋进水里。水淹没了他的五官,阻断了他与世界那细若游丝的联系。拍拍耳廓,能听见孤独的声音。在这回声里,他不断下沉。终于,他的脊梁接触到池底,他的身体微微发颤。他竟然想起了社区的图书室。图书室不大,十几平方米的样子,里面逼仄地挤着几排书架。闲时,他总爱去那里看书,一看就是几个小时,阳光透过窗棂,照着空气中悠闲翻飞的尘埃,他竟觉得很美,美得如他的梦境。在那无数次出

现的梦境里。他是一个手捧诗集的白衣少年。把他从梦境中惊醒的总是他那些粗鲁的工友、整日骂骂咧咧的食堂师傅、颐指气使的工头儿。就是在那间图书室里,他遇见了太宰治的《人间失格》。才翻上两页,他

就觉得像腿上刚结痂的伤口瘙痒难耐。他边读边想,所谓的字字珠玑,说的就是这样的文字吧。读到一半,他用袖子遮住了满脸的泪水,在人们诧异的眼神中匆匆离开。他开始攒钱,两个月后,他买下了《人间失格》。他用干净的细白棉布把书包好,珍重地放好。

?

日本小说家太宰治创作的中篇小说,是一部半自传体的小说。

过了几个月,工头儿开始拖欠工资。他和工友急了,追着讨要。又怕因此丢了饭碗。他和几个人商量,要告,联名书签了好几页,到了站街那天,却只剩了他。他挥舞着名单,想抓住最后一根稻草。他说:“你们一起来啊!这是我们应得的!”工友们纷纷别过脸去,不看他。他感到有口气憋在嗓子里,憋得他胸口闷疼。他跑出了工棚,陪着他的只有身后的风。

他终归是无处可去。天黑了,他回到工棚。屋里人头攒动,地上一片狼藉。包书的细白棉布躺在地上,一片污浊。工头儿扭头看着他,半笑不笑地说:“还知道回来,能耐了啊?!”说着,他从一个工友手里

拿过那本《人间失格》一撕两半,扔在地上。工头儿又环视工友们,吆喝着:“都愣着干嘛?”工友们互相看看,又看看他,看看工头儿。终于,有几个工友对他动手了。拳头落在他的背上,手掌推搡在他的臂上。说实话,并不重。可他,承受不了。他再次转身跑了,跑进了这个游泳池。

水继续淹没着他。他的胸膛感受到了压力,他体验到了一种生命的快感。他的耳边想起了太宰治的话:“幸福感,就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金砂。就是那种感觉吧,经历过悲伤的极限,心情不可思议地,朦胧地明亮起来。”

他的胸腔撕裂般疼痛,他再也无法控制自己,他口鼻全张,水一股脑灌下去,顺过气管刀枪一样呛入。他的身子开始抽搐,水恣意地从四面八方挤进毛孔……黑暗应该如约而至了。就在黑暗来临前的瞬间,他看到了水底的微光。在水底的微光中,他看见了工友们的脸孔,那些他再也不想见到的脸孔。他能感到工友们粗糙的手,一双一双锤在他的背上,按在他的胸前。说实话,这力道比在工棚打他的时候重多了。他甚至还听见他们透着痛惜的骂声:“这个闷憨书生,就知道他心里不痛快了会来这里,万没想到他会寻死!”“这个憨货要真见阎王了,我们这些人这辈子也别想安生了。”

他努力睁开眼,透过工友们的肩膀,看到了浅水区的孩子们。那些孩子都惊讶地站立在水中,他们明亮的面孔犹如开在晨雾中的新鲜花朵。

(选自《金山》2017年第4期,有删改)

请结合全文,分析小说标题“水底的微光”的丰富意蕴。(6分)

/状元支招/

第一步:点出标题所用的表达技巧

因该题没有使用表达技巧,可省略。

第二步:分析标题的表层含义

从表层含义上来说,水底的微光是指真实的光,是他被救上岸时感受到的光亮。

第三步:分析标题的深层含义

从深层含义上来说,他在社会底层讨生活,却仍心存梦想,水底的微光可以指梦想之光;从工友的一系列行为,可知他们虽临事怯懦,屈从权势却仍怀有善良之心,故水底的微光可以指善良之光;从他轻生时工友及时救助,给他以希望,可知水底的微光还可以指希望之光;从回忆中的故乡和想象中的大海带给他心灵的温暖,可知水底的微光也可指温暖之光等。

【答案】 ①水底的微光是指真实的光。“他”被救上岸时在濒临死亡的状态下感受到的光亮。(2分)②也指希望之光。“他”曾以为粗鲁软弱的工友背叛了自己,陷入到绝望的水底,但工友们的关爱和及时救助给轻生的“他”以希望。③指卑微人性中的善良之光。这些工友虽然临事怯懦、屈从权势、“助纣为虐”,却并非因为邪恶,而只是对现实的妥协,他们仍然怀着善良友爱之心。④还可指梦想之光。“他”虽然在社会底层讨生活,却仍酷爱读书,珍爱书籍,心存梦想。⑤指温暖之光。遥远大海边的故乡带给远离家乡、北上打工的“他”心灵的温暖。(答出表层含义2分,深层含义每点2分;答出其中三点即可)

考查热点2 探究小说标题的作用

●高分技法

【必备知识】

1.小说的标题作用答题模板

标题 作用

(1)以时间、地点、环境为题

鲁迅《明天》、孙犁《荷花淀》、施耐庵《林教头风雪山神庙》 点明故事发生的时间、地点或环境,为故事提供背景。渲染特定的氛围,增强故事的感染力。突出小说主题,增强读者的阅读体验。可能具有线索作用,引导读者跟随故事发展。设置悬念,引发读者的好奇心和探索欲望

?

标题 作用

(2)以物件为题

?

王愿坚《党费》、莫泊桑《项链》 作为小说的结构线索,使文章结构更加严谨。设置悬念,引发读者的联想和想象。概括故事情节,突出故事的核心内容。寄托作者的情感,表达作者对故事或人物的看法。揭示主题,深化故事的意义。可能具有比喻或象征意义,增强故事的艺术效果

标题 作用

(3)以人物为标题

?

鲁迅《孔乙己》、狄更斯《大卫·科波菲尔》 突出主要人物形象,展现其性格特点和行为特征。暗示故事情节的发展,引导读者关注人物命运。紧扣中心思想,突出小说的主题和核心价值观

标题 作用

(4)以形象特征为标题

?

契诃夫《装在套子里的人》、卡夫卡《变形记》 铺开故事情节,展示人物或事物的多个方面。呼应文中的细节描写,增强故事的连贯性和可信度。通过对比或讽刺手法,强化故事的效果和冲击力

标题 作用

(5)以事件为标题

?

曹雪芹《林黛玉进贾府》 突出故事的主要事件或冲突点,吸引读者的注意力。紧扣中心思想,强调故事的主题和重点。有助于概括整个故事的情节发展和高潮部分

(6)以问题为标题

?

海明威《丧钟为谁而鸣》 设置悬念,引发读者的思考和好奇心。提出问题,引导读者深入思考和探讨故事背后的意义和价值

2.探究标题是否可以更换

可以从以下几方面比较:①能否体现主题;②能否表达情感;③是不是线索;④是不是简洁、醒目、形象、生动、富有诗意;⑤是不是富有情感或悬念,引人入胜;⑥是不是体现作者的构思;⑦是不是突出人物形象的某种个性化特征等等。

3.小说标题作用答题术语

情节结构 暗示情节发展,照应情节内容;线索,贯穿全文,让故事叙述更加集中紧凑

人物形象 更加凸显/突出……的形象特点

表现手法 运用了……的手法,起到了……的作用

文本主题 凸显/突出/彰显/深化了……主题/主旨

环境描写 交代了故事发生的自然环境/天气状况/社会背景/生活环境;渲染、烘托……环境氛围

艺术效果 设置悬念;引起读者的阅读兴趣,给读者带来深度思考

【关键能力】

探究标题作用分析5角度

●典题试做

(2024·湖南省长沙市雅礼中学五月一检)阅读下面的文字,完成后面的题目。

瓦 猫(节选)

葛 亮

宁怀远从蒙自(地名)刚来到昆明时,在翠湖边上看到一株梨花树。很大,风吹过来,就落了一地,好像雪一样。后来,他无数次对荣瑞红说起这株梨花树。荣瑞红说,我们龙泉镇①,什么花都有,就是没有梨花。

后来,宁怀远在滇池边上,听一个拉胡琴的唱道:“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春。”他又想起这株梨花树,想起满天飞的白,却怎么也记不起树的样子了。

荣瑞红②倒记得清清楚楚。那年夏天,蓝花楹(一种落叶乔木)开得正盛。黄昏时候,村里头来了一个人,敲开他们家的门。荣瑞红应了门,见是高个儿中年人,穿着青布衫子。蜡黄脸,满脸胡须。这人操官话,有两湖口音,口气温和,问荣瑞红家里头有没有要出租的屋子。荣瑞红就喊她爷爷。荣昌德老汉走出来,敲着烟袋锅,眯眼看来人胳膊底下夹着两本书,就问,先生,你是昆明城里来的教授吧?

那人点点头,说,小姓闻。荣老爹回,我们家的耳房刚租了出去。最近来我们镇上问的,都是昆明城里的教授和学生。日本人的飞机把读书人都折腾坏了。全城都在跑警报。走,我陪你去问一问。

荣老爹带着这个先生,顺着金汁河畔的小路,挨家挨户一路问过来。天擦黑了,这先生在一户人家门口停下,抬头看看说,这房子好。“三间两耳倒八尺”。荣老爹说,可不,正正经经的“一颗印”③。

敲开了门,一看,小院干净开阔,房子也通透。用的石材、木料都考究得很,楼板和隔墙板还未装完,眼见是新起的房子。闻先生怕人家不舍得,但还是说了来意。屋主说,好。钱不打紧,您看着给。这屋子刚建好,您不嫌弃,下周就能住进来。

闻先生看他爽快,也很高兴。屋主说,都说昆明城里造了新大学,来了许多教授。北方来的。要是不打仗,我们请也请不来你们。

荣瑞红才知道,这个闻先生,不是替自己找房子,是要替他们大学找个地方,盖个研究所。

要装修这个房子,镇上不缺人手。可这闻一多先生,一个瓦匠窑工也不请。他和另一个姓朱的先生,撸起袖子,带着几个年轻人,自己干。

荣老爹就说,他们开不了伙。囡儿,新烧的饵块④,给他们送些去。

荣瑞红就拎着一只篮子,装几只碗给他们送过去。闻先生客气,要给她钱。她躲过去。

待装修好了,闻先生请村里的木匠刨了一块木板,刨得又平又光。他对青年说,怀远,去龙头村的弥陀寺,找冯先生,给咱研究所题个名。

黄昏的时候,“清华大学文科研究所”的牌子就挂起来了。

屋主来了,看了又看说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。

闻先生说,愿闻其详。

屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。

当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。

他看见荣家老爹捧了一只黑黔黔的物件走过来。走近看,是个陶制的老虎。那老虎身量小,但样子极凶。凸眼暴睛,两爪间执一阴阳八卦,口大如斗,满嘴利牙,像要吞吐乾坤的样子。老爹捧得稳稳的,神色也肃穆。宁怀远记起朱先生讲应劭的《风俗通义·祀典》,引《黄帝书》,里头有神荼郁垒执鬼以饲虎的一段,说虎能“执搏挫锐,噬食鬼魅”。他想,这大概是一只和房宅相关的神兽。

他便大声感叹说,好凶的镇宅虎啊。

旁边的荣瑞红手里拿着红菱子,本也是肃然的,听了怀远的话,倒噗嗤一声笑出来,说,读书人的见识大。阿爷的瓦猫变了老虎。

荣老爹回头瞋她一眼,说,死囡儿,不说话当你哑巴嘛。

这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑。他捉来一只毛色绚亮的雄鸡,口中念念。旁人听不懂,大约是消灾瑞吉的咒语。随即出其不意,低头猛咬住公鸡的鸡冠。血便由肥厚的鸡冠流淌下来。端公唤来荣老爹,协他把住挣扎的雄鸡,将鸡血一一滴在瓦猫的七窍,即眼、鼻、口、耳处,又在那大嘴里放入松子等。这端公即刻手势利落,将鸡宰杀了,在院内的锅里烹煮。

半个时辰取出,直立于钵中,这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上。

宁怀远看这端公,一场“开光”下来,大汗淋淋,像是脱了形。瓦猫坐在房上,凛凛地望着他们,竟让人有些敬畏。当地的人,经过了倒都要驻足,合掌默立。半晌,向主家道喜,才离去了。言语间皆轻声细语,像是怕惊动了什么。看得宁怀远心里也穆然起来。屋主帮着他们一一安置好了,这才和闻先生告辞。一边说,先生,这屋子就交给您了。临走时,他又点上三支香,插在香炉里,阖目拜了一拜,才道,这瓦猫既上了房,逢农历初一、十五,点香祭供,先生莫要忘了。

当晚上,闻太太将冯太太从弥陀寺请过来,说一起包饺子,庆乔迁之喜。

闻太太将一簸包好的饺子又下到锅里,说,你那边住得可好?等我这忙完了也去看看。

冯太太说,我本来不信鬼神,可那山坡上孤零零一座庙,住着总是不踏实。

闻太太说,你还是常来走动,跟我做伴,也多个照应。

冯太太叹口气道,不是我迷信。我倒听说,这村里的房子除了庙,都要请尊瓦猫,才算清净了。我刚一进门,看见你们房梁上坐了一尊,那叫个威风。

(有删改)

【注】 ①龙泉镇,是以荣老爹为代表的陶艺匠人制作民间镇宅神兽瓦猫的世代传承之地。②荣瑞红:“猫王”荣老爹的孙女,她传承了爷爷的高超技艺,在爷爷去世后,成了瓦猫技艺的传承人。荣瑞红与联大的青年流亡学生宁怀远相恋。③住房建筑的形式之一,它由正房、耳房(厢房)和入口门墙围合成正方如印的外观,俗称“一颗印”。④饵块,云南当地的一种小吃,用饵块包裹起来的馅饼。

“瓦猫”在小说中有着重要的作用,请结合文本内容简要分析。(6分)

/状元支招/

第一步:审题干,明题型

题干要求简要分析“瓦猫”在小说中重要的作用,“瓦猫”是小说的标题,该题属于标题作用分析题。分析小说标题的作用,一般都可从标题对环境、人物、情节、主题的作用几个角度来分析。

第二步:定角度,找对应

思考角度 文中对应的答案要点

情节 “当地的人,经过了例都要驻足,合掌默立。半晌,向主家道喜,才离去了”,可知瓦猫是乔迁新居的必备之物,正是有了这一尊瓦猫,西南联大研究所才算正式成立,它串联起了战乱中重建“大学研究所”、昆明城来的教授、青年学生和龙泉镇当地人之间的温情故事,推动了故事情节的发展

思考角度 文中对应的答案要点

人物 “屋主来了,看了又看说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。”“屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。”“当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。他看见荣家老爹捧了一只黑黔黔的物件走过来。”屋主和荣老爹为“清华大学文科研究所”挂牌之事操心,张罗制作瓦猫,体现出云南当地人的善良友好、民风淳朴

思考角度 文中对应的答案要点

环境 文中写到瓦猫安放的过程,“这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑……这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上”,瓦猫开光的整个过程,是西南地区特有的风土人情,让人感觉非常的神秘,丰富了小说的内容

思考角度 文中对应的答案要点

主题 本文的写作背景是抗日战争时期,正是因为这一特殊的历史背景,让很多师生由北方去了昆明,并且在昆明复建研究所,而研究所建成后,需要请尊瓦猫,而当地的风俗则是建了房子都要请尊瓦猫,才算清净,从而可知瓦猫寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往与镇宅纳福、驱邪避害的美好愿望,特别是在当时战乱的背景之下,所以瓦猫也深化了小说的主题

【答案】 ①情节上:瓦猫是乔迁新居时的镇宅之物,它串联起了战乱中重建“大学研究所”、昆明城来的教授、青年学生和龙泉镇当地人之间的温情故事。②人物上:屋主和荣老爹为“清华大学文科研究所”挂牌之事操心,张罗制作瓦猫,体现出云南当地人的善良友好、民风淳朴。③环境上:端公巫人给瓦猫开光的场面描写,营造了神秘肃穆的氛围,展现了西南地区独特的风土人情、风俗之美、地域特色。④主题上:镇宅神兽瓦猫寄托了人们对驱邪避害、平安幸福的美好生活的向往,丰富了小说的内容,深化了小说的主题。

找短板 强突破 全面促提升

短板 探究小说标题意蕴和作用混淆

标题是文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现,等等。常见的探究题有三种:一是侧重内容的意蕴探究,二是不同标题的比较探究,三是拟标题的意图作用。无论是哪种,都要关注两方面:一是标题本身的内容、艺术特点;二是标题与文本的联系,如情节、人物、主旨、环境等,或就一个角度谈深谈透,或多角度多层次切入。对于标题意蕴题,特别要关注表层义、深层义、双关义、象征义或比喻义。但有的考生在答题时,不注意审题,混淆了小说标题的意蕴和作用。

针对突破 区分不同类型特点,寻找恰当答题角度

1.认真审读题干,看清是回答标题的意蕴,还是回答标题的作用,注意题干的问法。

2.回答标题的意蕴,除了表层义外,还有指代义、比喻义、双关义、象征义、引申义等深层含义。

3.回答标题作用时,上面讲到的标题作用分析“5角度”中,形象角度、主题角度和艺术效果角度是必须有的思考角度。是否需要从情节角度和环境角度思考,需要根据题目的特点、文本的内容灵活处理:

(1)题目中如果有表明时间(或时代)、处所、状态(社会状态、自然状态)的字眼,答题须从环境角度思考。

(2)题目中如果有对物象、情感等的表述,则须注意从情节角度思考;读文中如果发现与题目关联的内容屡屡出现,也须考虑从情节角度思考作答。

●对点强化

(2024·新高考语文模拟检测)阅读下面的文字,完成1~6题。(30分)

一种美味

巩高峰

①他清晰地记得,六岁那年夏天的那个傍晚,当他把一条巴掌大的草鱼捧到母亲面前时,母亲眼里第一次出现了一种陌生的光。他甚至觉得,他在母亲眼里一定是突然有了地位的,这种感觉在随后下地干活回来的父亲和两位哥哥眼里也得到了证实。

②他有些受宠若惊。此前,他的生活就是满村子蹿,上树掏鸟窝,扒房檐摘桃偷瓜。因此,每天的饭都没准时过,啥时肚子饿了回家吃饭,都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿。

③那天不一样,母亲把双手在围裙上擦了又擦。母亲终于接过那条鱼时,他忽然有一点点失望,那条本来大得超出他意料的鱼,在母亲的双手之间动弹时,竟然显得那么瘦小。

④准确地说,在那之前他没吃过鱼,唇齿间也回荡不起勾涎引馋的味道。他相信两个哥哥应该也极少尝过这东西。在母亲的招呼下,他们手忙脚乱地争抢母亲递过的准备装豆腐的瓷碗。豆腐,是跟年联系在一起的东西了。天!为了那条鱼,母亲要舀一瓷碗的黄豆种子去换半瓷碗的豆腐来搭配。隐隐约约地,他有了美味的概念,还有慢慢浓起来的期待。

⑤父亲坐在灶前一边看着火苗舔着锅底,一边简单地埋怨了几句,似乎是嫌母亲把鱼洗得太干净了,没了鱼腥味。这已经是难得的意外了,平日里,父亲一个礼拜可能也就说这么一句话。父亲埋怨时,母亲正在把那条鱼放进锅里,她轻手轻脚,似乎开了膛破了肚的草鱼还会有被烫痛的感觉。父亲笑了笑,带着点儿嘲意。母亲嗔怪着说,你笑什么笑!鱼真的还没死,还在锅里游呢。说着,母亲还掀了锅盖让父亲看。父亲保持着笑意,不愿起身。

⑥母亲拿着装了葱段蒜末的碗,就那么站着等水烧开。

⑦他则坐在桌前,看这一切时他是不是双手托着腮?他忘了。反正所有的记忆都是那条鱼和围绕着那条鱼而产生的梦一般陌生的气息。那天什么活都不用他干,他是这顿美味的缔造者,可以游手好闲。父母的举动让他觉得他有这个资格。

⑧在豆腐到来时,母亲甚至都没来得及埋怨一下一贯喜欢缺斤短两的豆腐贩子,因为豆腐马上就被切成块下了锅。美味,让他带着很多的迫不及待,还有一点点的张皇。张皇什么呢?鱼都在锅里了,它还能游回村头那条沟里去?不过这种张皇让他有点儿熟悉,在沟里捉到鱼时他也这么心慌来着,因为连他自己都不相信,那条沟里竟然会有鱼。

⑨来不及细细回味了,豆腐一下锅,屋子里顿时鲜香扑鼻。他是第一次知道,鱼的味道原来是这样的,新鲜得让人稍稍发晕。在鱼汤从锅里到上桌之间,他拼命地翕动鼻翼,贪婪地往肺里装这些味道。他相信装得越多,回味的时间就越长。

⑩至于那锅鱼汤具体是什么滋味,他倒完全不记得哪怕一点儿细节。因为全家吃饭喝鱼汤的状态都有些鲁莽,只有嘴唇和汤接触的呼呼声,一碗接一碗时勺子与锅碰撞的叮当声,还有一口与另一口之间换气时隐约的急促。

那天饭桌上的气氛也不一样,一家人习惯的默不作声完全没了踪影,父亲开口谈天气了,两个哥哥则说了今年可能的收成。而母亲,只是嘴含笑意,一遍又一遍地给大家盛汤。最后,父亲说了一句有点儿没头没脑的话,父亲说,三子该上学了。

他就叫三子。如今回想起来,对鱼汤食不知味的原因应该就是这句话。两个哥哥没进过一天学校的大门。现在到了他三子,父亲说他该上学了。该,就是要,快要的意思。他忘了两个哥哥投过来的眼神的内容,他忘了鱼汤是什么味道,他忘了那个晚上的一切细节。

美味?美味是什么味呢?当他终于能背着书包从村头墙角中出来,忸怩地走进学校的大门,他离美味的书面意思越来越近。但是,他知道美味的真正意思并不是之后的上学,仍然是有鱼的那天晚上——

两个哥哥忽然就饱了,先后离开桌子回屋睡觉,可是鱼汤每个人起码还可以盛两碗。他们没解释为什么,也不用解释,地里的活要起早贪黑,否则这种鱼加豆腐的美味只能还是好多年享受一次。父亲愣了愣,恢复了以往不苟言笑的表情。母亲端着碗,出神,她似乎用眼神示意过父亲别口不择言,但是现在她卸去了笑容,朝着屋外黑糊糊的夜空,一直出神。可是羊要进圈,牛要喂草,猪还要吃食。都这么愣着不能解决一点儿问题。他起身去做,也只有他还有心情做。

坐在灶前添柴火煮猪食时,已经是最后一件事了。把火点着,添第二把柴火的时候,他就抓着了一个黏黏软软的东西,凑到灶前的火光里一看,是那条鱼!从锅里蹦到地面,它显然已经超越了极限。现在,它早已死了,只是眼里还闪着一丝诡异的光。

(本文有删改)

1.【理解标题含义】(改编)小说以“一种美味”为题,有何含义?请简述。(4分)

【答案】 标题“一种美味”,表面指美味的鱼汤;(2分)实则指在物资匮乏的年代,“他”抓来的一条鱼让全家人对生活充满了希望。(2分)

【解析】 解答此类题,要从两个角度进行考虑,即标题的表层含义和深层含义。标题的表层含义,一般指标题的字面意思,联系全文可知此处指的是美味的鱼汤。标题的深层含义则指标题的比喻义、指代义、象征义、双关义等。要答出这方面的含义需要看标题中是否运用了艺术手法,同时要联系小说的主旨进行分析。

2.【分析标题作用】(改编)小说以“一种美味”为题有何作用?(6分)

【答案】 ①标题未说明“美味”的具体内容,设置了悬念,引起读者的阅读兴趣。②“一种美味”指美味的鱼汤,它是全文的线索,贯穿整篇小说。③“一种美味”又暗指全家人对生活充满了希望。标题意蕴丰富,起到了暗示主旨的作用。(每点2分)

【解析】 解答此类题,可从标题与人物、情节、环境、主旨的关系来思考。本题中的“一种美味”与人物无关,因此看其与情节的关系,看标题是否是小说的线索,是否概括了主要情节、设置悬念。标题“一种美味”设置了悬念,同时也贯穿小说始终,是小说的线索。然后看标题与主旨的关系,“一种美味”不仅仅指美味的鱼汤,更是暗指一家人对生活的希望,因此标题“一种美味”意蕴丰富,暗示了主旨。

3.【考查标题的线索作用】(改编)结合文本,简析小说是如何围绕“一种美味”展开情节的。(5分)

【答案】 小说围绕标题“一种美味”设置情节,(1分)先写“他”捉住一条小鱼,引发了“他”和家人对美味的期待。(1分)接着,写母亲换豆腐烹制美味,(1分)再写一家人享受“一种美味”的美好氛围,(1分)最后以“鱼未入汤”暗示美味的真正意义。(1分)

【解析】 解答此题,要先筛选和“一种美味”相关的故事情节,再提炼概括。小说开头叙述了“他”因捉到一条小鱼,引发了一家人对“美味”的期待和体验。一个从没吃过鱼的六岁孩子,对美味还没有概念,但感受到母亲情绪的变化,这对他来说,是从未品尝过的“一种美味”。接下来写这样的“一种美味”给家人带来了短暂的欢乐,父亲、母亲和哥哥一反平常的压抑与沉默,心态变得平和而轻松,从而也带来了家庭氛围的变化,引发了一家人对美好生活的希冀。结尾突转,发现鱼没有入汤,家人喝的是豆腐汤,但这也不失为一次对“美味”的享受。

4.【探究标题意蕴】“一种美味”有多重意蕴,试简要分析。(6分)

【答案】 ①在物资匮乏的年代,“鱼汤”,或仅仅是对“鱼汤”的渴望,便成了满足口腹之欲的一种“美味”。②围绕“鱼汤”的烹制,是一家人快乐、亲情和希望的酝酿,这种处于生活重负下的情感“美味”弥足珍贵。③在此过程中,“他”由天真懵懂到初通人事,是自我的一次重要发现与成长,更是能够滋养一生的特殊“美味”。(每点2分)

【解析】 解答此题,需要仔细阅读全文,找出相关信息。如出现“美味”的几个地方,尤其是第 段提到“知道美味的真正意思”,到底是什么意思,要从表层到深层,逐层探析。从满足口腹的鱼汤这个物质意义上的“美味”,到一条小鱼换来家庭成员间气氛的改变,这种精神意义上的“美味”,再到“他”听到父亲的话和见到哥哥们的反应后,由天真懵懂到初通人事的心理变化过程,这个过程也是一种“美味”,是一种体味成长的“美味”。

5.【探究标题设置合理性】有人建议把标题“一种美味”改为“鱼汤”,你认为哪一个更合适?谈谈你的看法。(5分)

【答案】 (看法一)以“一种美味”为题更合适。(2分)理由:制造悬念,吸引读者,引发读者的联想;(1分)作为线索,贯穿全文,小说的主要故事情节都是围绕“一种美味”展开的;(1分)具有象征意味,“一种美味”寄托着“他”及全家人在物资匮乏的年代对美好生活的向往。(1分)

(看法二)以“鱼汤”为题更合适。(2分)理由:“鱼汤”是小说的主要事件,以此为题,更能概括故事内容;(1分)“鱼汤”作为实物,贯穿全文,更能起到线索作用,结尾的突转,使“鱼汤”变得意味深长;(1分)“鱼汤”同样具有象征意义,以小见大,通过一碗鱼汤,寄托“他”及全家人在困苦的生活中对美好生活的向往,更能突出主题。(1分)

【解析】 解答此类题,首先要表明自己的观点。不论支持与否,都要从标题与人物、情节、环境、主旨的关系切入,同时分析标题自身的特点。但具体分析时,它们的侧重点是不一样的。若选择“一种美味”,则侧重从情节和主旨角度答题。情节方面,标题设置了悬念,而“一种美味”本身也是全文的线索。主旨方面,“一种美味”意蕴丰富,起到深化主旨的作用。若选择“鱼汤”,则侧重从情节和标题自身的特点入手答题。情节方面,“鱼汤”与小说情节的关系更为紧密,并且也能起到线索作用。标题自身的特点方面,将“鱼汤”作为标题,具有象征意义,以小见大,寓意丰富。

6.【探究小说情节与标题的关系】(改编)小说结尾点明“鱼未入汤”,这与标题“一种美味”是否矛盾?请具体分析。(4分)

【答案】 不矛盾。(1分)①虽然“鱼未入汤”,但一家人却品尝到了“美味”,即家人之间难得的轻松与和谐。(1分)②“鱼未入汤”揭示了题目“一种美味”的深层内涵,即在物资匮乏的年代人们对美好生活的期待。暗示了精神对人们行为的引导作用,揭示了小说的主旨。(1分)③结尾“鱼未入汤”的情节设置使人眼前一亮,可以引发读者对标题“一种美味”的深度思考与探究,使“一种美味”在思想上更有冲击人心的力量。(1分)

【解析】 回答本题,首先要表明观点——不矛盾;然后分析“某个情节”的深层意蕴;最后探究此情节对标题的印证和深化作用。本文标题的含义有表里两层,表面是指豆腐鱼汤,实质是指对美好生活的向往。文章用了一个欧·亨利式的结尾反转,表明这一家人其实没喝到鱼汤,而喝的是豆腐汤的现实,然而一家人还是体会到了“鱼汤的美味”,即鱼汤烹制的亲情的美味。情节设置增强了故事的冲击力,也让文章更具力量感,读后回味的余地更大。“一种美味”的深层意蕴正是在“鱼未入汤”这一情节中充分展现出来的,在物资匮乏的年代,鱼汤这种美味固然重要,但是对美味的向往,也就是人的希望才是真正的“美味”。

复习一 现代文阅读

专题二 现代文阅读Ⅱ——文学类文本阅读

第1节 小说阅读

考点练透5 探究小说标题的意蕴和作用

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点1 探究小说标题的意蕴

●高分技法

【必备知识】

探究标题意蕴答题角度

?

新的命题形式:由标题的含义,拓展到标题中核心词语的含义

1.“三从”入手

切入角度 具体阐释

从小说的标题入手 有的小说的标题除了表面意思外,还有比喻象征义、双关义、引申义等。如《祝福》就具有双关义,“祝福”是鲁镇的一种封建迷信活动,但深层意蕴就是把“凶人的愚顽的欢呼”和

“悲惨的弱者”的不幸,鲜明地摆到读者的面前,形成强烈的对比,在表现主题方面更增强了祥林嫂遭遇的悲剧性

切入角度 具体阐释

从小说的形象和情节入手 小说的形象角度是探究的最主要角度,把这个角度展开,有人物形象、物象两个角度。人物形象角度又可分为主要人物角度和次要人物角度,而从人物角度探究,却又必然与情节联在一起,应为“情节中的人物”,即人物在情节发展中所体现的经历、境遇和结局等。因此可从故事情节的发展中和人物性格命运的变化中,去挖掘小说所要揭示的社会意义

从作者的思想倾向入手 从作者的思想倾向上入手,就是先抓住文本里不同的人、事、物,再分别探究作者对他们或它们的情感态度,或者抓住小说中流露作者情感思想倾向的关键性词语或语句来把握

2.“二联”深入

①联系作品的时代背景或典型的环境描写,思考文本产生的时代,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征,看它具有怎样的历史意义,达到探究思想意蕴与情感意蕴的目的。

②联系生活实际,看它具有怎样的现实意义。

【关键能力】

解答标题意蕴探究3步骤

●典题试做

(2024·河南郑州模拟)阅读下面的文字,完成后面的题目。

水底的微光

任紫钰

他试了试水,温的。

一群孩子聚集在浅水区,水汽笼着他们,只能听见他们说笑的声音,像哗哗的流水。这个游泳馆有些年头儿了,暗沉的池水映着斑驳的墙壁,到处都雾蒙蒙的。来这里的多是周边在社会底层讨生活的工人,像他和他的工友们。这是个星期二,深水区空无一人,他对自己说:“很好,很完美。”此时在他的心里,游泳就是一种神圣的仪式,只有在无人之处,安静时分才显出意义。

只几秒的时间,水便淹没了他,从脚趾到头顶。在润滑的温暖里,他想起了四面环山的故乡,想起了大海。现在,他北上打工,离海更远了。他只能偶尔来这池水里想象大海,想象自己抓住了海的一片衣角。

他将头深埋进水里。水淹没了他的五官,阻断了他与世界那细若游丝的联系。拍拍耳廓,能听见孤独的声音。在这回声里,他不断下沉。终于,他的脊梁接触到池底,他的身体微微发颤。他竟然想起了社区的图书室。图书室不大,十几平方米的样子,里面逼仄地挤着几排书架。闲时,他总爱去那里看书,一看就是几个小时,阳光透过窗棂,照着空气中悠闲翻飞的尘埃,他竟觉得很美,美得如他的梦境。在那无数次出

现的梦境里。他是一个手捧诗集的白衣少年。把他从梦境中惊醒的总是他那些粗鲁的工友、整日骂骂咧咧的食堂师傅、颐指气使的工头儿。就是在那间图书室里,他遇见了太宰治的《人间失格》。才翻上两页,他

就觉得像腿上刚结痂的伤口瘙痒难耐。他边读边想,所谓的字字珠玑,说的就是这样的文字吧。读到一半,他用袖子遮住了满脸的泪水,在人们诧异的眼神中匆匆离开。他开始攒钱,两个月后,他买下了《人间失格》。他用干净的细白棉布把书包好,珍重地放好。

?

日本小说家太宰治创作的中篇小说,是一部半自传体的小说。

过了几个月,工头儿开始拖欠工资。他和工友急了,追着讨要。又怕因此丢了饭碗。他和几个人商量,要告,联名书签了好几页,到了站街那天,却只剩了他。他挥舞着名单,想抓住最后一根稻草。他说:“你们一起来啊!这是我们应得的!”工友们纷纷别过脸去,不看他。他感到有口气憋在嗓子里,憋得他胸口闷疼。他跑出了工棚,陪着他的只有身后的风。

他终归是无处可去。天黑了,他回到工棚。屋里人头攒动,地上一片狼藉。包书的细白棉布躺在地上,一片污浊。工头儿扭头看着他,半笑不笑地说:“还知道回来,能耐了啊?!”说着,他从一个工友手里

拿过那本《人间失格》一撕两半,扔在地上。工头儿又环视工友们,吆喝着:“都愣着干嘛?”工友们互相看看,又看看他,看看工头儿。终于,有几个工友对他动手了。拳头落在他的背上,手掌推搡在他的臂上。说实话,并不重。可他,承受不了。他再次转身跑了,跑进了这个游泳池。

水继续淹没着他。他的胸膛感受到了压力,他体验到了一种生命的快感。他的耳边想起了太宰治的话:“幸福感,就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金砂。就是那种感觉吧,经历过悲伤的极限,心情不可思议地,朦胧地明亮起来。”

他的胸腔撕裂般疼痛,他再也无法控制自己,他口鼻全张,水一股脑灌下去,顺过气管刀枪一样呛入。他的身子开始抽搐,水恣意地从四面八方挤进毛孔……黑暗应该如约而至了。就在黑暗来临前的瞬间,他看到了水底的微光。在水底的微光中,他看见了工友们的脸孔,那些他再也不想见到的脸孔。他能感到工友们粗糙的手,一双一双锤在他的背上,按在他的胸前。说实话,这力道比在工棚打他的时候重多了。他甚至还听见他们透着痛惜的骂声:“这个闷憨书生,就知道他心里不痛快了会来这里,万没想到他会寻死!”“这个憨货要真见阎王了,我们这些人这辈子也别想安生了。”

他努力睁开眼,透过工友们的肩膀,看到了浅水区的孩子们。那些孩子都惊讶地站立在水中,他们明亮的面孔犹如开在晨雾中的新鲜花朵。

(选自《金山》2017年第4期,有删改)

请结合全文,分析小说标题“水底的微光”的丰富意蕴。(6分)

/状元支招/

第一步:点出标题所用的表达技巧

因该题没有使用表达技巧,可省略。

第二步:分析标题的表层含义

从表层含义上来说,水底的微光是指真实的光,是他被救上岸时感受到的光亮。

第三步:分析标题的深层含义

从深层含义上来说,他在社会底层讨生活,却仍心存梦想,水底的微光可以指梦想之光;从工友的一系列行为,可知他们虽临事怯懦,屈从权势却仍怀有善良之心,故水底的微光可以指善良之光;从他轻生时工友及时救助,给他以希望,可知水底的微光还可以指希望之光;从回忆中的故乡和想象中的大海带给他心灵的温暖,可知水底的微光也可指温暖之光等。

【答案】 ①水底的微光是指真实的光。“他”被救上岸时在濒临死亡的状态下感受到的光亮。(2分)②也指希望之光。“他”曾以为粗鲁软弱的工友背叛了自己,陷入到绝望的水底,但工友们的关爱和及时救助给轻生的“他”以希望。③指卑微人性中的善良之光。这些工友虽然临事怯懦、屈从权势、“助纣为虐”,却并非因为邪恶,而只是对现实的妥协,他们仍然怀着善良友爱之心。④还可指梦想之光。“他”虽然在社会底层讨生活,却仍酷爱读书,珍爱书籍,心存梦想。⑤指温暖之光。遥远大海边的故乡带给远离家乡、北上打工的“他”心灵的温暖。(答出表层含义2分,深层含义每点2分;答出其中三点即可)

考查热点2 探究小说标题的作用

●高分技法

【必备知识】

1.小说的标题作用答题模板

标题 作用

(1)以时间、地点、环境为题

鲁迅《明天》、孙犁《荷花淀》、施耐庵《林教头风雪山神庙》 点明故事发生的时间、地点或环境,为故事提供背景。渲染特定的氛围,增强故事的感染力。突出小说主题,增强读者的阅读体验。可能具有线索作用,引导读者跟随故事发展。设置悬念,引发读者的好奇心和探索欲望

?

标题 作用

(2)以物件为题

?

王愿坚《党费》、莫泊桑《项链》 作为小说的结构线索,使文章结构更加严谨。设置悬念,引发读者的联想和想象。概括故事情节,突出故事的核心内容。寄托作者的情感,表达作者对故事或人物的看法。揭示主题,深化故事的意义。可能具有比喻或象征意义,增强故事的艺术效果

标题 作用

(3)以人物为标题

?

鲁迅《孔乙己》、狄更斯《大卫·科波菲尔》 突出主要人物形象,展现其性格特点和行为特征。暗示故事情节的发展,引导读者关注人物命运。紧扣中心思想,突出小说的主题和核心价值观

标题 作用

(4)以形象特征为标题

?

契诃夫《装在套子里的人》、卡夫卡《变形记》 铺开故事情节,展示人物或事物的多个方面。呼应文中的细节描写,增强故事的连贯性和可信度。通过对比或讽刺手法,强化故事的效果和冲击力

标题 作用

(5)以事件为标题

?

曹雪芹《林黛玉进贾府》 突出故事的主要事件或冲突点,吸引读者的注意力。紧扣中心思想,强调故事的主题和重点。有助于概括整个故事的情节发展和高潮部分

(6)以问题为标题

?

海明威《丧钟为谁而鸣》 设置悬念,引发读者的思考和好奇心。提出问题,引导读者深入思考和探讨故事背后的意义和价值

2.探究标题是否可以更换

可以从以下几方面比较:①能否体现主题;②能否表达情感;③是不是线索;④是不是简洁、醒目、形象、生动、富有诗意;⑤是不是富有情感或悬念,引人入胜;⑥是不是体现作者的构思;⑦是不是突出人物形象的某种个性化特征等等。

3.小说标题作用答题术语

情节结构 暗示情节发展,照应情节内容;线索,贯穿全文,让故事叙述更加集中紧凑

人物形象 更加凸显/突出……的形象特点

表现手法 运用了……的手法,起到了……的作用

文本主题 凸显/突出/彰显/深化了……主题/主旨

环境描写 交代了故事发生的自然环境/天气状况/社会背景/生活环境;渲染、烘托……环境氛围

艺术效果 设置悬念;引起读者的阅读兴趣,给读者带来深度思考

【关键能力】

探究标题作用分析5角度

●典题试做

(2024·湖南省长沙市雅礼中学五月一检)阅读下面的文字,完成后面的题目。

瓦 猫(节选)

葛 亮

宁怀远从蒙自(地名)刚来到昆明时,在翠湖边上看到一株梨花树。很大,风吹过来,就落了一地,好像雪一样。后来,他无数次对荣瑞红说起这株梨花树。荣瑞红说,我们龙泉镇①,什么花都有,就是没有梨花。

后来,宁怀远在滇池边上,听一个拉胡琴的唱道:“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春。”他又想起这株梨花树,想起满天飞的白,却怎么也记不起树的样子了。

荣瑞红②倒记得清清楚楚。那年夏天,蓝花楹(一种落叶乔木)开得正盛。黄昏时候,村里头来了一个人,敲开他们家的门。荣瑞红应了门,见是高个儿中年人,穿着青布衫子。蜡黄脸,满脸胡须。这人操官话,有两湖口音,口气温和,问荣瑞红家里头有没有要出租的屋子。荣瑞红就喊她爷爷。荣昌德老汉走出来,敲着烟袋锅,眯眼看来人胳膊底下夹着两本书,就问,先生,你是昆明城里来的教授吧?

那人点点头,说,小姓闻。荣老爹回,我们家的耳房刚租了出去。最近来我们镇上问的,都是昆明城里的教授和学生。日本人的飞机把读书人都折腾坏了。全城都在跑警报。走,我陪你去问一问。

荣老爹带着这个先生,顺着金汁河畔的小路,挨家挨户一路问过来。天擦黑了,这先生在一户人家门口停下,抬头看看说,这房子好。“三间两耳倒八尺”。荣老爹说,可不,正正经经的“一颗印”③。

敲开了门,一看,小院干净开阔,房子也通透。用的石材、木料都考究得很,楼板和隔墙板还未装完,眼见是新起的房子。闻先生怕人家不舍得,但还是说了来意。屋主说,好。钱不打紧,您看着给。这屋子刚建好,您不嫌弃,下周就能住进来。

闻先生看他爽快,也很高兴。屋主说,都说昆明城里造了新大学,来了许多教授。北方来的。要是不打仗,我们请也请不来你们。

荣瑞红才知道,这个闻先生,不是替自己找房子,是要替他们大学找个地方,盖个研究所。

要装修这个房子,镇上不缺人手。可这闻一多先生,一个瓦匠窑工也不请。他和另一个姓朱的先生,撸起袖子,带着几个年轻人,自己干。

荣老爹就说,他们开不了伙。囡儿,新烧的饵块④,给他们送些去。

荣瑞红就拎着一只篮子,装几只碗给他们送过去。闻先生客气,要给她钱。她躲过去。

待装修好了,闻先生请村里的木匠刨了一块木板,刨得又平又光。他对青年说,怀远,去龙头村的弥陀寺,找冯先生,给咱研究所题个名。

黄昏的时候,“清华大学文科研究所”的牌子就挂起来了。

屋主来了,看了又看说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。

闻先生说,愿闻其详。

屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。

当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。

他看见荣家老爹捧了一只黑黔黔的物件走过来。走近看,是个陶制的老虎。那老虎身量小,但样子极凶。凸眼暴睛,两爪间执一阴阳八卦,口大如斗,满嘴利牙,像要吞吐乾坤的样子。老爹捧得稳稳的,神色也肃穆。宁怀远记起朱先生讲应劭的《风俗通义·祀典》,引《黄帝书》,里头有神荼郁垒执鬼以饲虎的一段,说虎能“执搏挫锐,噬食鬼魅”。他想,这大概是一只和房宅相关的神兽。

他便大声感叹说,好凶的镇宅虎啊。

旁边的荣瑞红手里拿着红菱子,本也是肃然的,听了怀远的话,倒噗嗤一声笑出来,说,读书人的见识大。阿爷的瓦猫变了老虎。

荣老爹回头瞋她一眼,说,死囡儿,不说话当你哑巴嘛。

这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑。他捉来一只毛色绚亮的雄鸡,口中念念。旁人听不懂,大约是消灾瑞吉的咒语。随即出其不意,低头猛咬住公鸡的鸡冠。血便由肥厚的鸡冠流淌下来。端公唤来荣老爹,协他把住挣扎的雄鸡,将鸡血一一滴在瓦猫的七窍,即眼、鼻、口、耳处,又在那大嘴里放入松子等。这端公即刻手势利落,将鸡宰杀了,在院内的锅里烹煮。

半个时辰取出,直立于钵中,这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上。

宁怀远看这端公,一场“开光”下来,大汗淋淋,像是脱了形。瓦猫坐在房上,凛凛地望着他们,竟让人有些敬畏。当地的人,经过了倒都要驻足,合掌默立。半晌,向主家道喜,才离去了。言语间皆轻声细语,像是怕惊动了什么。看得宁怀远心里也穆然起来。屋主帮着他们一一安置好了,这才和闻先生告辞。一边说,先生,这屋子就交给您了。临走时,他又点上三支香,插在香炉里,阖目拜了一拜,才道,这瓦猫既上了房,逢农历初一、十五,点香祭供,先生莫要忘了。

当晚上,闻太太将冯太太从弥陀寺请过来,说一起包饺子,庆乔迁之喜。

闻太太将一簸包好的饺子又下到锅里,说,你那边住得可好?等我这忙完了也去看看。

冯太太说,我本来不信鬼神,可那山坡上孤零零一座庙,住着总是不踏实。

闻太太说,你还是常来走动,跟我做伴,也多个照应。

冯太太叹口气道,不是我迷信。我倒听说,这村里的房子除了庙,都要请尊瓦猫,才算清净了。我刚一进门,看见你们房梁上坐了一尊,那叫个威风。

(有删改)

【注】 ①龙泉镇,是以荣老爹为代表的陶艺匠人制作民间镇宅神兽瓦猫的世代传承之地。②荣瑞红:“猫王”荣老爹的孙女,她传承了爷爷的高超技艺,在爷爷去世后,成了瓦猫技艺的传承人。荣瑞红与联大的青年流亡学生宁怀远相恋。③住房建筑的形式之一,它由正房、耳房(厢房)和入口门墙围合成正方如印的外观,俗称“一颗印”。④饵块,云南当地的一种小吃,用饵块包裹起来的馅饼。

“瓦猫”在小说中有着重要的作用,请结合文本内容简要分析。(6分)

/状元支招/

第一步:审题干,明题型

题干要求简要分析“瓦猫”在小说中重要的作用,“瓦猫”是小说的标题,该题属于标题作用分析题。分析小说标题的作用,一般都可从标题对环境、人物、情节、主题的作用几个角度来分析。

第二步:定角度,找对应

思考角度 文中对应的答案要点

情节 “当地的人,经过了例都要驻足,合掌默立。半晌,向主家道喜,才离去了”,可知瓦猫是乔迁新居的必备之物,正是有了这一尊瓦猫,西南联大研究所才算正式成立,它串联起了战乱中重建“大学研究所”、昆明城来的教授、青年学生和龙泉镇当地人之间的温情故事,推动了故事情节的发展

思考角度 文中对应的答案要点

人物 “屋主来了,看了又看说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。”“屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。”“当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。他看见荣家老爹捧了一只黑黔黔的物件走过来。”屋主和荣老爹为“清华大学文科研究所”挂牌之事操心,张罗制作瓦猫,体现出云南当地人的善良友好、民风淳朴

思考角度 文中对应的答案要点

环境 文中写到瓦猫安放的过程,“这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑……这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上”,瓦猫开光的整个过程,是西南地区特有的风土人情,让人感觉非常的神秘,丰富了小说的内容

思考角度 文中对应的答案要点

主题 本文的写作背景是抗日战争时期,正是因为这一特殊的历史背景,让很多师生由北方去了昆明,并且在昆明复建研究所,而研究所建成后,需要请尊瓦猫,而当地的风俗则是建了房子都要请尊瓦猫,才算清净,从而可知瓦猫寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往与镇宅纳福、驱邪避害的美好愿望,特别是在当时战乱的背景之下,所以瓦猫也深化了小说的主题

【答案】 ①情节上:瓦猫是乔迁新居时的镇宅之物,它串联起了战乱中重建“大学研究所”、昆明城来的教授、青年学生和龙泉镇当地人之间的温情故事。②人物上:屋主和荣老爹为“清华大学文科研究所”挂牌之事操心,张罗制作瓦猫,体现出云南当地人的善良友好、民风淳朴。③环境上:端公巫人给瓦猫开光的场面描写,营造了神秘肃穆的氛围,展现了西南地区独特的风土人情、风俗之美、地域特色。④主题上:镇宅神兽瓦猫寄托了人们对驱邪避害、平安幸福的美好生活的向往,丰富了小说的内容,深化了小说的主题。

找短板 强突破 全面促提升

短板 探究小说标题意蕴和作用混淆

标题是文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现,等等。常见的探究题有三种:一是侧重内容的意蕴探究,二是不同标题的比较探究,三是拟标题的意图作用。无论是哪种,都要关注两方面:一是标题本身的内容、艺术特点;二是标题与文本的联系,如情节、人物、主旨、环境等,或就一个角度谈深谈透,或多角度多层次切入。对于标题意蕴题,特别要关注表层义、深层义、双关义、象征义或比喻义。但有的考生在答题时,不注意审题,混淆了小说标题的意蕴和作用。

针对突破 区分不同类型特点,寻找恰当答题角度

1.认真审读题干,看清是回答标题的意蕴,还是回答标题的作用,注意题干的问法。

2.回答标题的意蕴,除了表层义外,还有指代义、比喻义、双关义、象征义、引申义等深层含义。

3.回答标题作用时,上面讲到的标题作用分析“5角度”中,形象角度、主题角度和艺术效果角度是必须有的思考角度。是否需要从情节角度和环境角度思考,需要根据题目的特点、文本的内容灵活处理:

(1)题目中如果有表明时间(或时代)、处所、状态(社会状态、自然状态)的字眼,答题须从环境角度思考。

(2)题目中如果有对物象、情感等的表述,则须注意从情节角度思考;读文中如果发现与题目关联的内容屡屡出现,也须考虑从情节角度思考作答。

●对点强化

(2024·新高考语文模拟检测)阅读下面的文字,完成1~6题。(30分)

一种美味

巩高峰

①他清晰地记得,六岁那年夏天的那个傍晚,当他把一条巴掌大的草鱼捧到母亲面前时,母亲眼里第一次出现了一种陌生的光。他甚至觉得,他在母亲眼里一定是突然有了地位的,这种感觉在随后下地干活回来的父亲和两位哥哥眼里也得到了证实。

②他有些受宠若惊。此前,他的生活就是满村子蹿,上树掏鸟窝,扒房檐摘桃偷瓜。因此,每天的饭都没准时过,啥时肚子饿了回家吃饭,都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿。

③那天不一样,母亲把双手在围裙上擦了又擦。母亲终于接过那条鱼时,他忽然有一点点失望,那条本来大得超出他意料的鱼,在母亲的双手之间动弹时,竟然显得那么瘦小。

④准确地说,在那之前他没吃过鱼,唇齿间也回荡不起勾涎引馋的味道。他相信两个哥哥应该也极少尝过这东西。在母亲的招呼下,他们手忙脚乱地争抢母亲递过的准备装豆腐的瓷碗。豆腐,是跟年联系在一起的东西了。天!为了那条鱼,母亲要舀一瓷碗的黄豆种子去换半瓷碗的豆腐来搭配。隐隐约约地,他有了美味的概念,还有慢慢浓起来的期待。

⑤父亲坐在灶前一边看着火苗舔着锅底,一边简单地埋怨了几句,似乎是嫌母亲把鱼洗得太干净了,没了鱼腥味。这已经是难得的意外了,平日里,父亲一个礼拜可能也就说这么一句话。父亲埋怨时,母亲正在把那条鱼放进锅里,她轻手轻脚,似乎开了膛破了肚的草鱼还会有被烫痛的感觉。父亲笑了笑,带着点儿嘲意。母亲嗔怪着说,你笑什么笑!鱼真的还没死,还在锅里游呢。说着,母亲还掀了锅盖让父亲看。父亲保持着笑意,不愿起身。

⑥母亲拿着装了葱段蒜末的碗,就那么站着等水烧开。

⑦他则坐在桌前,看这一切时他是不是双手托着腮?他忘了。反正所有的记忆都是那条鱼和围绕着那条鱼而产生的梦一般陌生的气息。那天什么活都不用他干,他是这顿美味的缔造者,可以游手好闲。父母的举动让他觉得他有这个资格。

⑧在豆腐到来时,母亲甚至都没来得及埋怨一下一贯喜欢缺斤短两的豆腐贩子,因为豆腐马上就被切成块下了锅。美味,让他带着很多的迫不及待,还有一点点的张皇。张皇什么呢?鱼都在锅里了,它还能游回村头那条沟里去?不过这种张皇让他有点儿熟悉,在沟里捉到鱼时他也这么心慌来着,因为连他自己都不相信,那条沟里竟然会有鱼。

⑨来不及细细回味了,豆腐一下锅,屋子里顿时鲜香扑鼻。他是第一次知道,鱼的味道原来是这样的,新鲜得让人稍稍发晕。在鱼汤从锅里到上桌之间,他拼命地翕动鼻翼,贪婪地往肺里装这些味道。他相信装得越多,回味的时间就越长。

⑩至于那锅鱼汤具体是什么滋味,他倒完全不记得哪怕一点儿细节。因为全家吃饭喝鱼汤的状态都有些鲁莽,只有嘴唇和汤接触的呼呼声,一碗接一碗时勺子与锅碰撞的叮当声,还有一口与另一口之间换气时隐约的急促。

那天饭桌上的气氛也不一样,一家人习惯的默不作声完全没了踪影,父亲开口谈天气了,两个哥哥则说了今年可能的收成。而母亲,只是嘴含笑意,一遍又一遍地给大家盛汤。最后,父亲说了一句有点儿没头没脑的话,父亲说,三子该上学了。

他就叫三子。如今回想起来,对鱼汤食不知味的原因应该就是这句话。两个哥哥没进过一天学校的大门。现在到了他三子,父亲说他该上学了。该,就是要,快要的意思。他忘了两个哥哥投过来的眼神的内容,他忘了鱼汤是什么味道,他忘了那个晚上的一切细节。

美味?美味是什么味呢?当他终于能背着书包从村头墙角中出来,忸怩地走进学校的大门,他离美味的书面意思越来越近。但是,他知道美味的真正意思并不是之后的上学,仍然是有鱼的那天晚上——

两个哥哥忽然就饱了,先后离开桌子回屋睡觉,可是鱼汤每个人起码还可以盛两碗。他们没解释为什么,也不用解释,地里的活要起早贪黑,否则这种鱼加豆腐的美味只能还是好多年享受一次。父亲愣了愣,恢复了以往不苟言笑的表情。母亲端着碗,出神,她似乎用眼神示意过父亲别口不择言,但是现在她卸去了笑容,朝着屋外黑糊糊的夜空,一直出神。可是羊要进圈,牛要喂草,猪还要吃食。都这么愣着不能解决一点儿问题。他起身去做,也只有他还有心情做。

坐在灶前添柴火煮猪食时,已经是最后一件事了。把火点着,添第二把柴火的时候,他就抓着了一个黏黏软软的东西,凑到灶前的火光里一看,是那条鱼!从锅里蹦到地面,它显然已经超越了极限。现在,它早已死了,只是眼里还闪着一丝诡异的光。

(本文有删改)

1.【理解标题含义】(改编)小说以“一种美味”为题,有何含义?请简述。(4分)

【答案】 标题“一种美味”,表面指美味的鱼汤;(2分)实则指在物资匮乏的年代,“他”抓来的一条鱼让全家人对生活充满了希望。(2分)

【解析】 解答此类题,要从两个角度进行考虑,即标题的表层含义和深层含义。标题的表层含义,一般指标题的字面意思,联系全文可知此处指的是美味的鱼汤。标题的深层含义则指标题的比喻义、指代义、象征义、双关义等。要答出这方面的含义需要看标题中是否运用了艺术手法,同时要联系小说的主旨进行分析。

2.【分析标题作用】(改编)小说以“一种美味”为题有何作用?(6分)

【答案】 ①标题未说明“美味”的具体内容,设置了悬念,引起读者的阅读兴趣。②“一种美味”指美味的鱼汤,它是全文的线索,贯穿整篇小说。③“一种美味”又暗指全家人对生活充满了希望。标题意蕴丰富,起到了暗示主旨的作用。(每点2分)

【解析】 解答此类题,可从标题与人物、情节、环境、主旨的关系来思考。本题中的“一种美味”与人物无关,因此看其与情节的关系,看标题是否是小说的线索,是否概括了主要情节、设置悬念。标题“一种美味”设置了悬念,同时也贯穿小说始终,是小说的线索。然后看标题与主旨的关系,“一种美味”不仅仅指美味的鱼汤,更是暗指一家人对生活的希望,因此标题“一种美味”意蕴丰富,暗示了主旨。

3.【考查标题的线索作用】(改编)结合文本,简析小说是如何围绕“一种美味”展开情节的。(5分)

【答案】 小说围绕标题“一种美味”设置情节,(1分)先写“他”捉住一条小鱼,引发了“他”和家人对美味的期待。(1分)接着,写母亲换豆腐烹制美味,(1分)再写一家人享受“一种美味”的美好氛围,(1分)最后以“鱼未入汤”暗示美味的真正意义。(1分)

【解析】 解答此题,要先筛选和“一种美味”相关的故事情节,再提炼概括。小说开头叙述了“他”因捉到一条小鱼,引发了一家人对“美味”的期待和体验。一个从没吃过鱼的六岁孩子,对美味还没有概念,但感受到母亲情绪的变化,这对他来说,是从未品尝过的“一种美味”。接下来写这样的“一种美味”给家人带来了短暂的欢乐,父亲、母亲和哥哥一反平常的压抑与沉默,心态变得平和而轻松,从而也带来了家庭氛围的变化,引发了一家人对美好生活的希冀。结尾突转,发现鱼没有入汤,家人喝的是豆腐汤,但这也不失为一次对“美味”的享受。

4.【探究标题意蕴】“一种美味”有多重意蕴,试简要分析。(6分)

【答案】 ①在物资匮乏的年代,“鱼汤”,或仅仅是对“鱼汤”的渴望,便成了满足口腹之欲的一种“美味”。②围绕“鱼汤”的烹制,是一家人快乐、亲情和希望的酝酿,这种处于生活重负下的情感“美味”弥足珍贵。③在此过程中,“他”由天真懵懂到初通人事,是自我的一次重要发现与成长,更是能够滋养一生的特殊“美味”。(每点2分)

【解析】 解答此题,需要仔细阅读全文,找出相关信息。如出现“美味”的几个地方,尤其是第 段提到“知道美味的真正意思”,到底是什么意思,要从表层到深层,逐层探析。从满足口腹的鱼汤这个物质意义上的“美味”,到一条小鱼换来家庭成员间气氛的改变,这种精神意义上的“美味”,再到“他”听到父亲的话和见到哥哥们的反应后,由天真懵懂到初通人事的心理变化过程,这个过程也是一种“美味”,是一种体味成长的“美味”。

5.【探究标题设置合理性】有人建议把标题“一种美味”改为“鱼汤”,你认为哪一个更合适?谈谈你的看法。(5分)

【答案】 (看法一)以“一种美味”为题更合适。(2分)理由:制造悬念,吸引读者,引发读者的联想;(1分)作为线索,贯穿全文,小说的主要故事情节都是围绕“一种美味”展开的;(1分)具有象征意味,“一种美味”寄托着“他”及全家人在物资匮乏的年代对美好生活的向往。(1分)

(看法二)以“鱼汤”为题更合适。(2分)理由:“鱼汤”是小说的主要事件,以此为题,更能概括故事内容;(1分)“鱼汤”作为实物,贯穿全文,更能起到线索作用,结尾的突转,使“鱼汤”变得意味深长;(1分)“鱼汤”同样具有象征意义,以小见大,通过一碗鱼汤,寄托“他”及全家人在困苦的生活中对美好生活的向往,更能突出主题。(1分)

【解析】 解答此类题,首先要表明自己的观点。不论支持与否,都要从标题与人物、情节、环境、主旨的关系切入,同时分析标题自身的特点。但具体分析时,它们的侧重点是不一样的。若选择“一种美味”,则侧重从情节和主旨角度答题。情节方面,标题设置了悬念,而“一种美味”本身也是全文的线索。主旨方面,“一种美味”意蕴丰富,起到深化主旨的作用。若选择“鱼汤”,则侧重从情节和标题自身的特点入手答题。情节方面,“鱼汤”与小说情节的关系更为紧密,并且也能起到线索作用。标题自身的特点方面,将“鱼汤”作为标题,具有象征意义,以小见大,寓意丰富。

6.【探究小说情节与标题的关系】(改编)小说结尾点明“鱼未入汤”,这与标题“一种美味”是否矛盾?请具体分析。(4分)

【答案】 不矛盾。(1分)①虽然“鱼未入汤”,但一家人却品尝到了“美味”,即家人之间难得的轻松与和谐。(1分)②“鱼未入汤”揭示了题目“一种美味”的深层内涵,即在物资匮乏的年代人们对美好生活的期待。暗示了精神对人们行为的引导作用,揭示了小说的主旨。(1分)③结尾“鱼未入汤”的情节设置使人眼前一亮,可以引发读者对标题“一种美味”的深度思考与探究,使“一种美味”在思想上更有冲击人心的力量。(1分)

【解析】 回答本题,首先要表明观点——不矛盾;然后分析“某个情节”的深层意蕴;最后探究此情节对标题的印证和深化作用。本文标题的含义有表里两层,表面是指豆腐鱼汤,实质是指对美好生活的向往。文章用了一个欧·亨利式的结尾反转,表明这一家人其实没喝到鱼汤,而喝的是豆腐汤的现实,然而一家人还是体会到了“鱼汤的美味”,即鱼汤烹制的亲情的美味。情节设置增强了故事的冲击力,也让文章更具力量感,读后回味的余地更大。“一种美味”的深层意蕴正是在“鱼未入汤”这一情节中充分展现出来的,在物资匮乏的年代,鱼汤这种美味固然重要,但是对美味的向往,也就是人的希望才是真正的“美味”。