高考语文二轮复习现代文阅读专题2第2节考点练透1散文的选材和特征 课件(共120张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习现代文阅读专题2第2节考点练透1散文的选材和特征 课件(共120张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:59:39 | ||

图片预览

文档简介

(共120张PPT)

复习一 现代文阅读

专题二 现代文阅读Ⅱ——文学类文本阅读

第2节 散文阅读

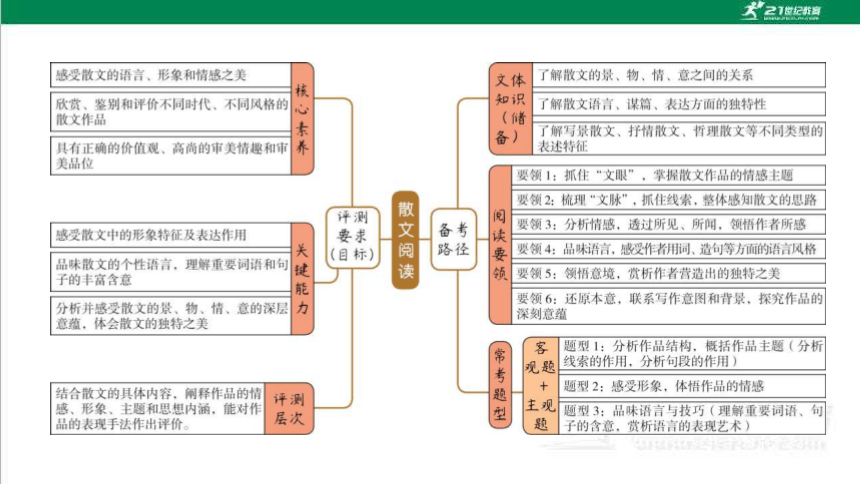

知识导图

【二轮任务】

结合一轮备考及阅卷大数据,考生在散文阅读的答题中,得分率普遍低于小说。容易出现以下失误:

1.散文结构:布局谋篇找不到切入点,句段作用分析不透。

2.散文语言:语言之妙赏析不透,语言特色界定不准。

3.散文特定信息归纳概括:概括不准,要点不全。

4.探究散文的丰富意蕴:意蕴解读不全,内蕴理解肤浅。

因此在二轮复习时,要重点强化散文阅读和解题能力。特别是上述几个常考点,要从审题、答题等多方面入手进行突破,以做到审题更加精准,答题更加规范。

首自查 找增点 心中有方向

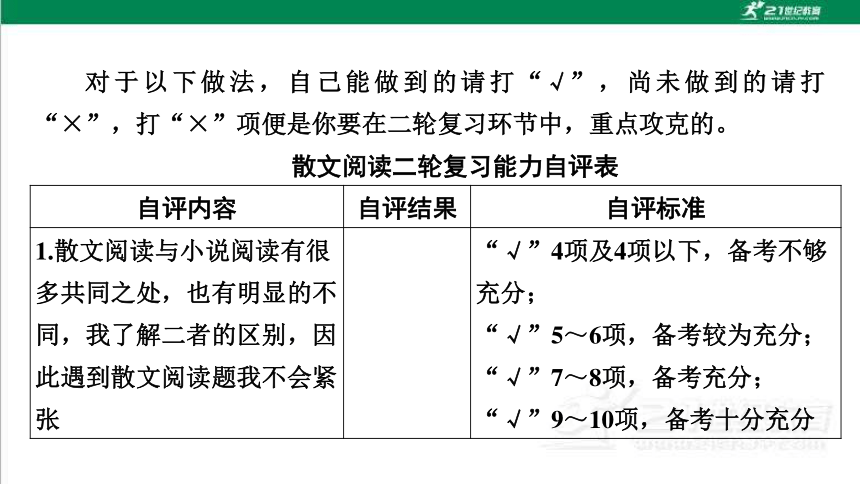

对于以下做法,自己能做到的请打“√”,尚未做到的请打“×”,打“×”项便是你要在二轮复习环节中,重点攻克的。

散文阅读二轮复习能力自评表

自评内容 自评结果 自评标准

1.散文阅读与小说阅读有很多共同之处,也有明显的不同,我了解二者的区别,因此遇到散文阅读题我不会紧张 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

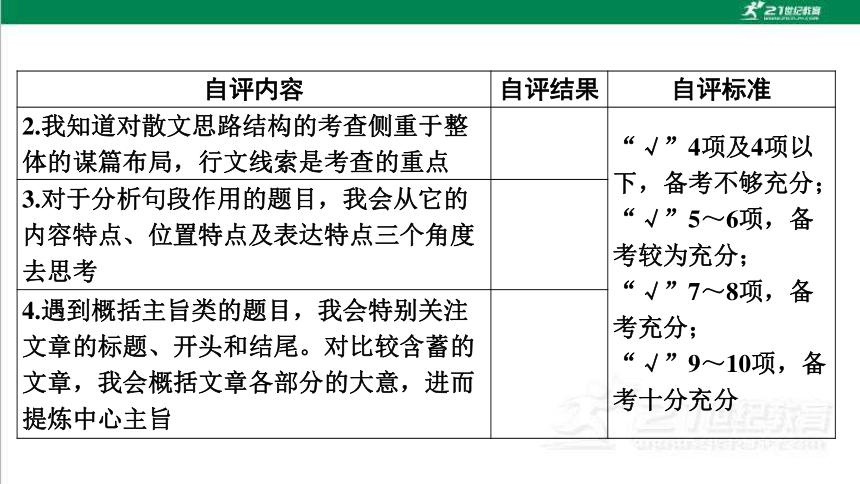

自评内容 自评结果 自评标准

2.我知道对散文思路结构的考查侧重于整体的谋篇布局,行文线索是考查的重点 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

3.对于分析句段作用的题目,我会从它的内容特点、位置特点及表达特点三个角度去思考

4.遇到概括主旨类的题目,我会特别关注文章的标题、开头和结尾。对比较含蓄的文章,我会概括文章各部分的大意,进而提炼中心主旨

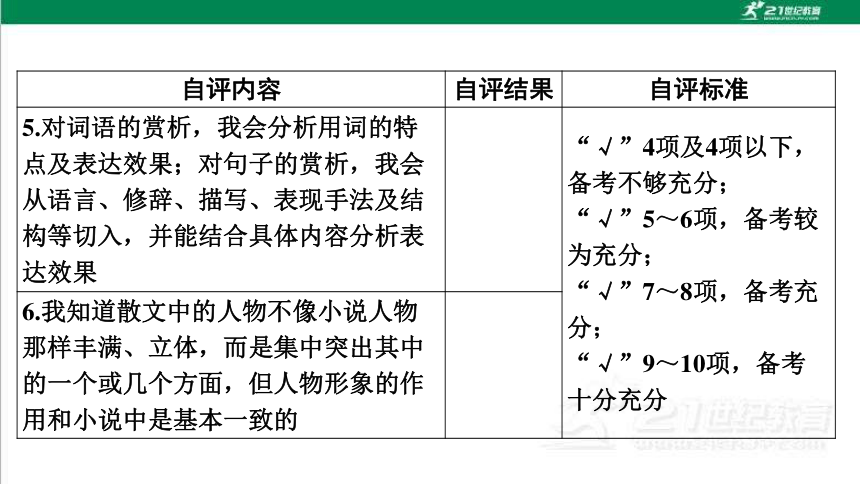

自评内容 自评结果 自评标准

5.对词语的赏析,我会分析用词的特点及表达效果;对句子的赏析,我会从语言、修辞、描写、表现手法及结构等切入,并能结合具体内容分析表达效果 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

6.我知道散文中的人物不像小说人物那样丰满、立体,而是集中突出其中的一个或几个方面,但人物形象的作用和小说中是基本一致的

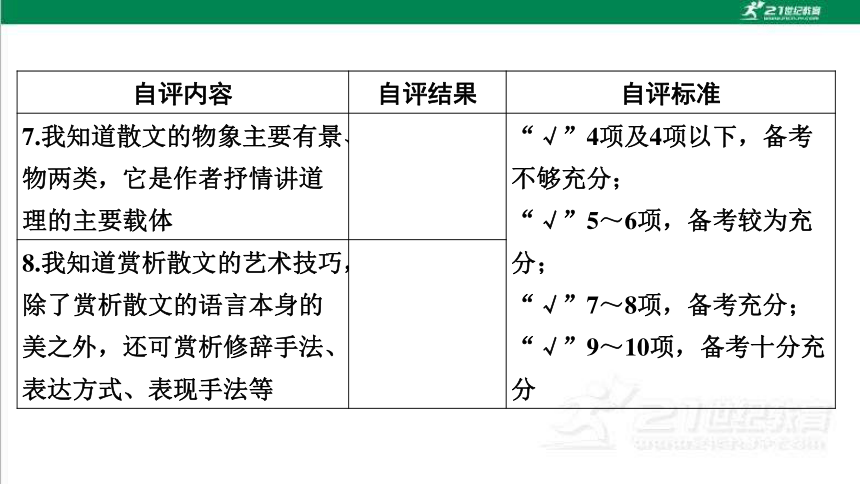

自评内容 自评结果 自评标准

7.我知道散文的物象主要有景、物两类,它是作者抒情讲道理的主要载体 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

8.我知道赏析散文的艺术技巧,除了赏析散文的语言本身的美之外,还可赏析修辞手法、表达方式、表现手法等

自评内容 自评结果 自评标准

9.我知道散文的意蕴不等同于散文的主题思想,它是指作品所蕴含的思想、情感等多方面的内容,属文本的纵深层次 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

10.分析主旨意蕴,我会立足于文本,借助于标题、关键词句、作品评价等进行深入分析、探究

研真题 析考情 知晓考查点

散文阅读4步骤

第一步:审标题,明对象,掌握解读钥匙

散文的标题往往是解读散文的一把钥匙。标题有的明示了文章写作的对象或内容,有的提供了阅读的线索,有的甚至明示或暗示了文章的主题。分析散文标题,把握标题的特征,能帮助我们更快、更好地阅读文本。

第二步:找线索,理思路,梳理行文脉络

散文一般都有一条组织材料的线索,或为人物,或为事件,或为事物(时间、地点、道具),或为情感。找到这些线索,就能较容易地理清文章的思路,明确文章的主旨。当然,有的散文没有明显的线索,就要从分析文章的结构入手去找线索。

第三步:抓关键,明情理,领悟深层意蕴

抓住文章的中心句和暗示主题的提示语、关键词语,从中概括出文章的主题;亦可从所写的事件来概括,看表达了作者什么样的观点、态度,从而体会作者所要表达的思想感情。阅读议论性散文时,要特别注意文章的结尾,细细咀嚼,领悟文章的深层意蕴。

第四步:品语言,悟特色,分析写作手法

散文的语言是作者塑造形象、表现主题的主要手段之一。它富于形象性,有很强的艺术感染力;它优美隽永,能给人留下深刻的印象。品味散文语言一般从以下几方面思考:语句的含意和作用、语言的特点、语言的风格、语言的技巧等。

●研真题

(2024·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

放牛记

徐则臣

我现在想不起我何时开始了放牛娃的生涯,又在哪一天彻底结束了这种生活。我很小就羡慕那些吆喝牛马的孩子,觉得他们是豪放粗犷的英雄。而我只是个温顺的可怜虫,总是衣裤整齐,指甲干净,不剃光头,站在他们身边像个走亲戚的陌生人。我想和他们一样,只穿一条小

?

这部作品不仅是对一个时代的深情回望,更是对人性、成长与乡愁的深刻探讨。通过主人公的放牛经历,徐则臣巧妙地构建了一个充满诗意与哲理的故事世界。

裤衩,光着上身和脚,晒成黑铁蛋,坐在光溜溜的水牛背上挥舞自制的长鞭,雄赳赳气昂昂向野地里进发。能够大喊大叫,可以随地撒尿,无视课堂和作业,遇到仇人要打的架一个都不落下,轻易就能滚出来一身泥。我想当个野孩子,所以,很早我就怂恿父亲买一头牛。

我家的确需要一头牛。父亲是医生,农忙时经常搭不上手;祖父祖母年纪大了,体力活儿也帮不上忙;我和姐姐都小,还要念书;十亩田都要母亲一个人对付,运粮食时都没个帮手。父亲决定买牛,哪怕只用来拉车。

买牛的那天我记得,你能想象我的激动。在下午,我和父亲去两里外的邻村牵牛,已经提前谈好了价。在邻村的中心路边,我头一次见到锯木厂,在一间大屋里,电锯冲开木料的声音在午后的热空气里格外尖利,几乎能看见那声音在闪耀着银光。我停下来看阴影里的锯木厂,横七竖八堆满了木料,新鲜的木头味道和锯末一起飞溅出来。

那头小母牛还小,吃奶的时候还要哼哼唧唧地叫,长得憨厚天真,我很喜欢。主人是个中年男人,说:回去调教半年,就能干活。他给小牛结了一个简单的辔头,缰绳递给我们,我们就把牛牵出了门。

小牛屁颠屁颠地跟着我们走,出了村才感觉不对,开始茫然地叫,表情如同迷途的小孩。一路仄着身子走,拧巴着被牵到我家。这一路走得我兴奋又纠结,想牵不敢,摸它一下,摸完了赶紧撤,怕它踢。当然后来我知道,再没有比水牛更温驯的动物了。

我经历了把一头小牛训练成壮劳力的全过程。换辔头,套车,驾辕,用声音和缰绳指挥行止,扎鼻眼,犁地,耙地。几年以后,我基本上成了老把式,可以一个人铡草、套车、驾辕,运送满满一车的粮食走在窄路上。我知道它回头看我是什么意思,知道它抬尾巴摇屁股想干什么。当然,这对我来说是副产品,我想说的还是放牛。

在当时,放牛部分地满足了我的少年英雄梦,让一个必须规整地生活的少年有了一个旁逸斜出的机会。就算现在,我也不认为整天和一头牛走在野地里是件苦叽叽的事,相反,我以为那是我少年时代最快乐的生活之一。

放牛都在夏天,放了暑假我才有时间。三伏天的午后太阳高悬,蚂蚁都被晒蒙了,晕晕乎乎爬出的全是曲线;如果要去远处找水草丰茂的地方,那我就得早早地从午睡中爬起来,戴上草帽出门。我直犯困,遇到树荫就不想再动,尤其经过河边,看那些戏水的同伴,你真觉得放牛实在是个负担。让人烦的还有一个,大雨天。这不是放牛的好时候,但

牛出不去你得出去,割草,干不干活你都得让它每天吃饱;家里自也备了干草,只是大夏天的芳草萋萋,你不让它吃新鲜的,不人道也不牛道。还是得穿雨衣戴斗笠挎篮子割草去。漫天雨雾,汤汤水水的野地里就你一个人,蹲在草丛里形同消失,像我这种动不动就悲观的人,常常会觉得自己被这个世界遗弃了,那感觉也不太好。

不过这样的时候毕竟少,英雄主义的少年时代总体上是乐观向上的——放牛的确是件好玩的事。野地自由,有种无所事事的、透明的自然与放松。放牛通常是集体行动,几个放牛娃排成队伍往村外走,大家都坐在牛背上,屁股底下垫条麻袋。水牛走起来浑身都在动,骑牛更像

坐轿子。后面的人打前面的牛屁股,一个跟着一个跑起来,六七头牛,都在撅着屁股跑,那队伍看起来很壮观。牛一跑,大肚子就扑扇扑扇地抖,活像巨大的金鱼腮在鼓鼓瘪瘪地呼吸。如果你是新手,最好抓住缰绳,夹紧两腿,能抱住牛脖子更好,否则你随时可能掉下去。有天黄昏,牧童晚归,我骑在牛背上慢悠悠往家走,有人对着牛屁股猛的一巴掌,受了惊的牛撅起屁股就跑,我手里还抱着自己做的一根竹笛在专心地找音,连缰绳都没抓,牛一屁股把我送到了右前方的水沟里,半个脑袋扎进了淤泥。

如果真要找一点和其他放牛娃的不同,可能就是我放牛经常带本书。很多武侠小说都是在坟地里看的。乱坟岗子里草好,把缰绳缠到牛角上让它们自己吃去,我们找个形状合适的坟堆,铺上麻袋就着坟势躺下来,翘起二郎腿。想睡觉的睡觉,想唱歌的唱歌,想发呆的发呆;我想看书,从兜里拽出一本武侠小说来。清风徐来,头顶有松树遮阴,天上流云飞动,此时看武侠,几等于尘嚣皆忘,那一个白衣飘飘的侠义世界美不胜收——大虚乃是大实,大无中有大有。

放牛给了我一个几近完美的少年时代,放松,自由,融入野地里,跟自然和大地曾经如此贴近。我在放牛时没能让自己成为一个野孩子,或者说没能成为我希望的那样的野孩子,不知道这个结果是好还是坏。往事总在回忆时被赋予意义,在放牛这个经历上,我更愿意就事论事,返回到当年的心境里,看一看当时的悲欢和忧乐。

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是(3分)( )

A.父亲决定买牛,除了确属生产需要,也想让儿子跟其他孩子一起放牛,以改变他“像个走亲戚的陌生人”那样不合群的性格。

B.作为一个曾经的“老把式”,“我”却认为驭牛的诸般本领都只是“副产品”,只有放牛那种“旁逸斜出”的生活才是“我”最想谈论的。

C.大雨天里为牛割草的情形,让“我”意识到自己是一个“悲观”之人,可见放牛生活对“我”思想意识的养成有着至关重要的意义。

D.文中记述“我”在乱坟岗子里看武侠小说,是有意以环境的阴森怪异来映衬看武侠的乐趣,也凸显出“尘嚣皆忘”的读书境界。

【答案】 B

【解析】 本题考查学生对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏的能力。A项,“也想让儿子跟其他孩子一起放牛,以改变他……那样不合群的性格”错误。原文信息是“父亲决定买牛,哪怕只用来拉车”,结合第一段分析,是“我”自己想跟其他孩子一起放牛,不想站在他们(那些吆喝牛马的孩子)身边像个“走亲戚的陌生人”。选项曲解文意。C项,“让‘我’意识到自己是一个‘悲观’之人,可见放牛生活对‘我’思想意识的养成有着至关重要的意义”错误。原文信息是“大雨天……蹲在草丛里形同消失,像我这种动不动就悲观的人,常常会觉得自己被这个世界遗弃了,那感觉也不太好”,可见并非大雨天里为牛割草的情形,让“我”意识到自己是一个“悲观”之人。选项强加因果逻

辑,“可见”的内容也是无中生有。D项,“有意以环境的阴森怪异来映衬看武侠的乐趣”错误。原文信息是“乱坟岗子里草好,把缰绳缠到牛角上让它们自己吃去,我们找个形状合适的坟堆,铺上麻袋就着坟势躺下来,翘起二郎腿。想睡觉的睡觉,想唱歌的唱歌,想发呆的发呆;我想看书,从兜里拽出一本武侠小说来。清风徐来,头顶有松树遮阴,天上流云飞动,此时看武侠,几等于尘嚣皆忘,那一个白衣飘飘的侠义世界美不胜收——大虚乃是大实,大无中有大有”,可见所谓的乱坟岗在“我”眼里、心里是美好的,并非刻意营造阴森怪异的环境,这里适合放牛,并引出“我”的读书乐趣。

2.关于文中锯木厂这个段落,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.买牛让“我”格外激动,因此买牛那天的相关情景在“我”的记忆里依然生动鲜活。

B.两里外邻村路边的锯木厂,对那时的“我”来说,俨然一个陌生而刺激的新天地。

C.这个段落看似闲笔,实则以先抑后扬的手法来突出下文“我”的“兴奋又纠结”。

D.这段文字里弥漫着热、声、光影、气味,营造出记忆中少年旧事那独特的气息。

【答案】 C

【解析】 本题考查学生理解和分析段落作用的能力。C项,“先抑后扬”错误。此段落并非先抑后扬,只是对锯木厂的描写及与买牛相关内容的回忆,段落开头就点明“我”的激动,没有“抑”。

3.文章为何说“放牛给了我一个几近完美的少年时代”?(4分)

【答案】 ①少年时代,放牛部分满足了“我”的“少年英雄梦”,也让“我”拥有一些自由自在的好时光。②回首往事,感慨放牛生活曾使“我”那样亲近自然与大地,滋养了“我”的成长。评分参考:每答出一点给2分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

?

就散文而言,散文一般会选考那些使用准确、精练、形象、生动的句子。

【解析】 本题考查学生理解文章内容、体会重要语句的丰富含意的能力。这句话是文中的关键语句。“理解关键语句”的含义,可以从表层、深层等方面思考,调动相关经验。从表层看:文章详细描述了放牛的过程,包括训练牛、放牛的日常、与同伴的互动等。这些内容展示了放牛生活的丰富多彩和自由自在。作者通过描述放牛的经历,表达了对那段时光的怀念和珍视。放牛不仅是作者童年生活的一部分,更是他实现少年英雄梦的途径。从深层看:作者在文中多次提到放牛带来的快乐和满足感,如“放牛部分地满足了我的少年英雄梦”“放牛的确是件好玩的事”等,这些情感表达说明了放牛对作者的重要性。结合文章内容(表层)和作者情感(深层),总结出放牛给作者带来的自由、放松和与自然的亲密接触,使得这段经历成为他少年时代的美好回忆。通过以上分析,可以得出“放牛给了我一个几近完美的少年时代”的原因。

4.文末画线的句子表明,作者不愿在回忆往事时为放牛“赋予意义”。你认为本文是否做到了这一点?请简要说明。(6分)

【答案】 观点一:做到了。①文章以少年视角来写,紧贴少年的心理,写放牛的快乐,也写放牛的烦恼,都写得真实而生动。②文章就事论事,只记录当年的悲欢忧乐,拒绝拔高放牛的意义,也不对当年生活刻意美化。

观点二:没做到。①文中的放牛生活虽然真切,但仍然经过了回忆的过滤甚至重塑,已经被赋予了意义。②其中对“放松”“自由”“野孩子”等的强化,读武侠而感叹虚实有无等,其实已经渗入了当下经验和现实感受。

评分参考:每答出一点给3分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

【解析】 本题考查学生筛选整合信息、分析概括作者观点的能力。文章结尾的句子表露出作者不无矛盾的写作心态,试题要求考生不仅要理解这种心态,还要据此对文章做出相应的判断与赏析。本试题是一道开放性题目,鼓励考生对文学作品有自己的阅读理解,做出能够体现个人思考的回答。观点一:认为文章做到了不为放牛赋予意义。从本文的书写内容来看,的确都是从少年的视角、心理出发,记录了当年的放牛生活,有快乐,也有烦恼,“想睡觉的睡觉,想唱歌的唱歌,想发呆的发呆;我想看书,从兜里拽出一本武侠小说来”,就这么自由地放自己的牛,过自己的少年生活,是对少年经历的真实呈现。从作者流露

的写作态度来看,他就事论事,放牛就是放牛,放牛的悲欢忧乐是单纯地属于孩子的悲欢忧乐,是“意义”之外的悲欢忧乐,“往事总在回忆时被赋予意义,在放牛这个经历上,我更愿意就事论事,返回到当年的心境里,看一看当时的悲欢和忧乐”这一观点,是对“拔高意义”那种写作模式的警惕,包含着一种写作的自省意识。拒绝强行升华、寻找“意义”,这一点即便对于不从事写作的同学们来说,也很能共情。观点二:认为文章没有做到不为放牛赋予意义。这是可以从《放牛记》所属散文类型即回忆性散文出发来思考的。同学们都学习过鲁迅的《朝花夕拾》,教材中也引导讨论过《朝花夕拾》中“写作时的回忆”与“童

年的感受”的“交错转换”。掌握了这一“朝花夕拾式”阅读方法,就可以将那些隐藏的“意义”从文本中读出来。那些在写作时被回忆筛选、过滤的少年往事,不正是“意义”的表达吗?书写回忆这种行为,不正是被“意义”驱使的吗?在文中,作者已经或隐或显地说明了回忆中“放牛的意义”,就是“规整”生活中“旁逸斜出的机会”,上学、干农活、成为套车驾辕的“老把式”,无非都是“规整”的生活,只有放牛,才是从规整生活里暂时逃离,无拘无束地进入自己的自在“小宇宙”;再结合全文中多次出现的“现在”“就算现在”“当然后来我就知道了”等表述,我们其实可以读出来,作者的叙述始终围绕着一个核心在转:放牛往事之于“今日之我”的意义。

●析考情

1.新高考五年真题考情分析

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2024·新课标Ⅰ卷 《放牛记》(徐则臣,中国70后作家群体的代表人物) 回忆性

散文 熔叙事、议论、抒情于一炉。回忆性散文也是以散文的基本形态为基础。只是在叙述上用回忆过去的方式。对过去发生的事件进行阐述,回忆描写 分析鉴赏相关内容和艺术特色、理解和分析段落的作用 理解重要句子的含义、分析概括作者观点

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2022·新高考Ⅱ卷 《到橘子林去》(李广田,中国现代散文家) 写人叙

事散文 这类散文对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,表现作者的认识和感受,也带有浓厚的抒情成分,字里行间饱含感情 理解相关内容、分析鉴赏艺术特色 理解标题的作用、简要分析细节的作用

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2021·新高考Ⅱ卷 文本一:《放猖》

文本二:《莫须有先生教国语》

(小说)(废名,中国现代作家、诗人、小说家) 文化散文

从文化视觉来观照表现对象(文化现象或地域历史),与历史文化反思的作品相比,在美学风格上往往表现出理性的凝重与诗意的激情浑然一体的气度 分析鉴赏相关内容和艺术特色、理解和分析相关内容 简要分析词语的好处、用文本一的实践验证文本二的写作理论

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2020·新高考Ⅰ卷 《建水记》(之四)(于坚,中国诗人和作家) 文化

散文 从文化视觉来观照表现对象(文化现象或地域历史),与历史文化反思的作品相比,在美学风格上往往表现出理性的凝重与诗意的激情浑然一体的气度 理解相关内容、分析鉴赏艺术特色 理解句段的作用、简析线索的作用

2.命题解读

命题

解读 选材

特点 (1)文本主题。高考重点考查中国现当代散文。题材涉及革命历史、民间传统艺术、文化风俗、生命历程等,描写的是普通的乡村、城市社会生活,注重人文精神和文化内涵,表现对人生、社会的思考,呼应时代主题。

(2)文本组合。2021年全国新高考Ⅱ卷采用的是“散文+小说”的双文本形式,但是从近几年的高考命题来看,单文本的形式居多

命题

解读 考查

能力 (1)感受、想象、体验文本呈现的社会生活和情感世界的能力,包括感受社会生活的能力、领悟思想情感的能力。

(2)对文本进行审美鉴赏和审美评价的能力,包括分析鉴赏文本的思想内容、文学形象、情感态度、体裁特征、表现手法、行文结构、重要词句、语言特点等的能力。

(3)对文本的文学价值进行合理分析与评价的能力,包括分析评价文本的主题意向、思想意蕴、文学风格、文学创新等的能力。

命题

解读 考查

能力 (4)从不同角度和层面深入挖掘文本的能力,包括分析作者的倾向与意图、文本反映的人生价值和时代精神等的能力,对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

(5)关联教材的能力,包括迁移运用教材知识的能力、与教材进行比较阅读的能力

必备

知识 散文的基本特征和主要表现手法;文学史常识和文学创作的一般规律;把握文本的特征,读懂文章;应对真实而多变的情境的能力

●知晓考查点

一、选择题的命题角度

新高考对于散文阅读的考查,一是对相关内容的理解;二是对小说艺术特色的分析鉴赏;三是对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏;四是理解画线句子的含义;五是特定信息的考查。

总体来说,导向要在理解文本内容的基础上,从语言、形象、主题、技巧等多个角度对散文进行赏析。

散文阅读选择题典型选项陈述分析

典型表述 考查内容 关键能力和素养

下列对文本相关内容的理解,正确(不正确)的一项 散文内容和情感的理解和把握 如2022·新高考Ⅱ卷第6题

下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确(正确)的一项 散文作品艺术特色的赏析 如2021·新高考Ⅱ卷第6题

关于文中锯木厂这个段落,下列说法不正确的一项是 散文结构语段的作用 如2024·新课标Ⅰ卷第7题

散文的选择题命题主要侧重以下三个方面:

1.着重考查对散文内容(景、情、意)的把握、对主题的把握和对艺术特色的分析三方面。

2.大部分考题的切入点小,且较为具体,需要考生具备仔细推敲文段语言、构思、艺术手法等的能力;有些题目考查对文本整体把握的能力,需要考生具备较强的综合分析能力和高尚的审美品位。

3.选项陈述一般由两部分组成:一是与文本对应的景物、人物、情感描述的基本内容;二是对基本内容分析的“结论”或赏析的“见解”。

总的来说,选择题的命题,一部分“功能”在于“铺垫”鉴赏和探究,即引导考生首先对散文有整体的感知和理解,为后面的鉴赏和评价“架桥”。解题的路径也比较清晰,即依据选项,找到对应的文本内容(圈点勾画关键信息),依据命题的“考点”,联系上下文,仔细辨析。

二、简答题的命题角度

相较于选择题为内容或艺术方面的辨析,简答题则要求在准确把握题意和文意的基础上,清晰自己的表述思路,运用准确、简洁的语言,有理有据地表达自己的见解和看法。

散文阅读简答题典型设问分析

典型表述 考查内容 关键能力和素养

文章写出了竹子的哪些精神气质?(3分)(2017·天津卷《挺拔之姿》) 形象:分析并概括意象特点(景象、人物、物象);赏析形象的艺术表现手法;探究形象的丰富内涵 语言:发现散文语言的运用规律,能敏锐地感受散文作品的语言特点和情感内容。察觉其言外之意和隐含的情感倾向,并用准确、简洁、生动的语言表达自己的见解。

典型表述 考查内容 关键能力和素养

“下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。(4分)(2023·新高考Ⅰ卷《给儿子》) 情感:概括情感内容,分析情感的“来由”,赏析抒情方式和情感价值 思维:能获得语言和文学形象的直觉体验,在鉴赏活动中运用联想和想象,丰富对散文作品的感受和理解。运用批判性思维审视作品,探究其中的文化现象;富有逻辑地表达自己的观点。

结合全文,说明文中“窗子”的含义。(5分)(2017·全国Ⅱ卷《窗子以外》) 语言:理解重要词语、句子的丰富含意;赏析散文语言的表达特色(用词、修辞等)和艺术风格

典型表述 考查内容 关键能力和素养

本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。(6分)(2022·新高考Ⅱ卷《到橘子林去》) 细节:赏析散文在描写、叙事、抒情、议论、构思等艺术表达中的细节,阐释其表达作用和艺术效果 审美:感受和体验散文作品中语言、形象和情感之美,能欣赏、鉴别和评价多类型散文作品,具有高尚的审美情趣和审美品位。

典型表述 考查内容 关键能力和素养

本文采用空间和时间两条线索行文,请分别加以简析。(6分)(2020·新高考Ⅰ卷《建水记》) 技巧:结合文本具体内容,赏析散文在意象、情感、语言风格等多个层面的艺术表现手法的作用和效果 文化:通过散文作品,理解中华文化传统和革命文化;借鉴不同民族、不同国家的优秀文化,懂得尊重和包容

就简答题来说,散文阅读以“感受形象,品味语言,体验情感”为主。在具体命题上,往往以某个角度(线索、景物、语言、主题等)为切入口,要求考生在读懂文本的基础上,从多个角度、多个层面“理性”地阐述作品中的审美价值或艺术魅力。题干的命制会设定分析或鉴赏的指向,希望考生能够结合文本或情境,思路清晰地组织语言,有理有据地阐述。

三、多文本比较阅读的考查

在“课标”中的质量能力描述中,已经提出“能比较两个以上的文学作品在主题、表现形式、作品风格上的异同”,且在近两年的高考和模拟题中,也有所体现。

多文本比较阅读的分析

典型题例 比较阅读的角度

(关联与异同)

这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)(2022·全国甲卷《支队政委》〈小说〉+《长征:前所未闻的故事〈节选〉》〈散文〉) 从文体的角度分析表现手法的差异

文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。(6分)(2021·新高考Ⅱ卷《放猖》〈散文〉+《莫须有先生教国语》〈小说〉) 能用一文本中提供的事实、观点阐释另一文本情境中的具体现象或问题

从高考命题指向来看,多文本比较阅读的考查主要呈现以下三个特点:

1.呈现多文体组合的趋势

近两年的高考卷尝试落实“课标”提出的“比较”阅读,即能从不同角度、不同层面阐释不同文学作品,对同一作品的不同阐释发表自己的观点,对文学以及作品中所反映的文化现象、社会热点问题进行探究。且出现了多文体组合比对的趋向,如“散文+小说”;不排除“散文+诗歌”“散文+文论”“散文+戏剧”出现的可能性。

2.有清晰的比较角度

比较阅读,首先要明确比较的切入角度。“课标”明确地指出:比较两个以上的文学作品在主题、表现形式、作品风格上的异同。

3.凸显了迁移运用的能力

“迁移运用”落实在散文的考题中,一方面是,迁移教材中已经学过的文学作品、文学形象、文学理论鉴赏和阐释考卷中的作品;另一方面是,提供多文本中的形象、观点、思想、情感或方法作相互性的阐释和解读,由此提出自己的看法和见解。

●备考重点

1.选择题重要考点

(1)考查对散文相关内容的理解。

(2)考查对散文艺术特色的分析鉴赏。

(3)理解画线句子的含义。

(4)对某一特定内容的理解。

2.主观题重要考点

(1)鉴赏散文的形象。重点考查分析人物性格,把握人物心理;分析某一物象的作用。

(2)分析散文结构,概括散文主题。重点考查理解引用某一名言、诗句或材料的目的或作用;分析鉴赏开头或结尾的写法及其表达效果;分析文章的线索及其作用;概括或探究主题。

(3)分析作品的体裁特征和表现手法。重点考查分析细节描写的作用;理解某一方面描写的写作意图;结合语境赏析文中用到的表现手法。

(4)体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。重点考查理解词语的含义或句子的含意;赏析文章的某一突出的语言特色或整体的语言风格;分析某一人物语言的用意;理解标题的意蕴或分析标题的作用。

温旧知 扣教材 衔接教与考

学考相连,从新“课标”和新高考的改革精神来看,散文的学习和考查,“原点”仍在教材。尤其是新教材中所呈现的不同类型的典型选文以及所寓含的人文主题,都是我们备考可循的路径。

“文学知识结构化”,是新“课标”提出的重要命题。就散文而言,必须理解散文的“象”“意”“言”以及它们之间的关系。这就需要扩大阅读视野,熟悉散文的“个性化”特点。

●母本溯源

新教材文学阅读(散文)的学习规划

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修上 第七单元:自然情怀

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》(节选)

《赤壁赋》

《登泰山记》 ①阅读古今散文,掌握散文阅读的方法:分析写景,体会情感,品味语言,理解哲理和注重审美。

②学会关注作品中的自然景物描写和人生思考,体会作者观察、欣赏和表现自然景物的角度,提升文学欣赏的能力和品位

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

选择性

必修中 第二单元:苦难与新生

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》 侧重分析艺术形象,理解作者表达的情感,从中获得感染,汲取精神力量,发扬革命传统

选择性

必修下 第二单元:时代镜像

《一个消逝了的山村》

《秦腔》 ①结合社会历史背景思考作品内涵,理解现当代文学的精神追求与思想意义,探究作品所表现的近代以来中国人的社会生活和情感世界的变动轨迹。

②从语言锤炼的角度,尝试分析和评价不同作家的创作风格

高考散文常见“七类”主题

类型 主题阐释

传统与现代 弘扬传统文化,感叹时代变迁,反思现代文明

爱国情怀 抒发爱国之情,颂扬民族团结

品质人性 赞美/批判个人或其所属群体的品质,颂扬情感价值

物质与精神 歌颂精神追求,批判物质享乐,反思心灵缺失

文化与文人 对文人精神、成就及其所传承的文化的赞美

故土与故人 思乡,对故人的怀念与爱

人与自然 赞美自然景观,呼吁人与自然和谐共处

【回归提炼】

就教材课文的选文来看,具体呈现以下两个特点:

1.散文是日常的,是用常态的心境叙写日常生活。散文记人,很少是大红大紫的人;散文叙事,很少是大起大落的事;散文描绘的景和物,绝非隔世之景、稀罕之物;散文中的谈资,也很少涉及大是大非。在散文中,人是普通人,事是普通事,景与物是平日所见之景物。因此,阅读散文,我们有一种亲近感。

2.散文中叙写的所见、所闻,是作者以其独特的感觉和知觉,对世界及其意蕴的发现。通过阅读,感受、体验、分享我们日常生活中所没有、所不可能有的人生经历和经验,可以丰富和扩展我们的人生经验。

考点练透1 散文的选材和特征

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点1 选材和组材

●高分技法

【必备知识】

一、散文选材方面的特点

1.以小见大,选取日常生活小事或选择普通个体。

2.围绕中心选材,体现散文“形散神不散”的特点。

3.多选取评价性或其他特性的材料,增强文章说服力、可读性。

4.选材具有时代性和代表性或具有真实性和典型性等。

二、散文组材方面的特点

1.从时序方面,看看是按时间顺序、逻辑顺序、空间顺序来写,还是用倒叙、插叙、补叙等方式。

2.从详略方面:详略得当,主要内容详写,浓墨重彩的渲染;次要内容轻描淡写,一笔带过。

3.从结构方面:用总分或分总或并列等方式组织材料。

【关键能力】

掌握选材和组材的答题角度

一、对于选材

1.明确文章主题:了解文章的主题或中心思想是理解作者为什么选择特定材料的第一步。

2.分析材料与主题的关系:作者选择的每一个材料都应该与主题紧密相关。理解这一点可以帮助你更好地理解作者的选材意图。

3.注意特殊表达:有些作者可能会使用特定的表达或修辞手法来强调某些材料。理解这些表达可以帮助你理解作者的选材意图。

4.推理和批判性思维:有时候,作者可能不会直接给出所有的信息,而是需要读者进行推理或批判性思考,来理解他为什么选择特定的材料。

二、对于组材

1.理解文章结构:要明确文章的主题,并理解作者是如何组织材料来支持这个主题的。这包括但不限于对开头、结尾、过渡和段落的解析。

2.注意线索:许多文章都有一条或几条线索,这些线索可能是时间、地点、人物或情感。理解这些线索有助于理解文章的组材方式。

3.分析顺序:理解作者为什么选择特定的顺序来组织他的材料。例如,可能按时间顺序或逻辑顺序。

●典题试做

(2024·辽宁省名校联盟3月份联合考试)阅读下面的文字,完成后面的题目。

眼为什么望向窗外

梁晓声

①无窗,不能说是房子,或屋子。

②窗是一个象形汉字。古代通“囱”,只不过是“孔”的意思。后来,因要区别于烟囱,逐渐固定成现在的写法。从象形的角度看,“囱”被置于“穴”下,分明已不仅仅是透光通风之孔,而具有了房或屋也就是家的审美意味。

③若一间屋,不论大小,即使内装修再讲究,陈设再高级,其窗却布满灰尘,透明度被严重阻碍了,那也还是会令主人感觉差劲。当我们强调屋之清洁时,脑区的第一反应是“窗明”。这一反应,体现着人性对事物要项的本能重视。

④冬天过去了,春天来了,在北方,不论城市里还是农村里的人家,不论穷还是富,都做的一件事就是去封条,擦窗子。如果哪一户人家竟没那么做,肯定是不正常的。别人往往会议论——瞧那户人家,懒成啥样了?窗子脏一冬天了都不擦一擦!或——唉,那家人愁得连窗子都没心思擦了!而在南方,勤劳的人家,其窗更是一年四季经常要擦的。

⑤黑夜过去了,白天开始了,人们起床后的第一件事大抵是拉开窗帘。在气象预告方式不快捷也不够准确的年代,这一举动也意味着一种心理本能——要亲眼看一看天气如何?倘又是一个好天气,人的心境会为之一悦。

⑥宅屋有窗,不仅为了通风,还为了便于望。古今中外,人们建房购房时,对窗的朝向是极在乎的。人既希望透过窗望得广,望得远,还希望透过窗望到美好的景象。

⑦“窗含西岭千秋雪”——室有此窗,不能不说每日都在享着眼福。

⑧“罗汉松掩花里路,美人蕉映雨中棂”——这样的时光,凭窗之人,如画中人也。

⑨“闲坐小窗读《周易》,不知春去几多时”——如此这般的凭窗闲坐,是多么惬意的时光呢!

⑩人都是在户内和户外交替生活着的动物。人之所以是高级的动物,乃因谁也不愿在户内度过一生。故窗是人性的一种高级需要。人心情好时,会身不由己地站在窗前望向外边。心情不好时,尤其会那样。人冥想时喜欢望向窗外,忧思时也喜欢望向窗外。连无所事事心静如水时,都喜欢傻呆呆地坐在窗前望向外边。

一言以蔽之,人眼那么喜欢望窗外。何以?窗外有“外边”耳。

对于人,世界是由两部分组成的。内心的一部分和外界的一部分。人对外界的感知越丰富,人的内心世界也便越豁达。通常情况下,大抵如此。反之,人心就渐渐地自闭了。而我们都晓得,自闭是一种心理方面的病。

对于人,没有了“外边”,生命的价值也就降低了,低得连禽兽都不如了。试想,如果人一生下来,便被关在无窗无门的黑屋子里,纵然有门,却禁止出去,那么一个人和一条虫的生命有什么区别呢?

连监狱也有小窗。那铁条坚铸的囚窗,体现着人对罪人的人道主义。囚窗外冰凉的水泥台上悠然落下一只鸽子,或一只蜻蜓;甚或,一只小小的甲虫——永远是影视剧中令人心尖一疼的镜头。被囚的如果竟是好人,我们泪难禁也。为什么我们那么容易被“煽动”得戚然?

无它,普遍的人性感触而已。在那一时刻,鸽子、蜻蜓、甲虫以及一片落叶、一瓣残花什么的,它们代表着“外边”,象征着所有“外边”的信息。

当一个人与“外边”的关系被完全隔绝了,对于人是非常糟糕的境况。虽然不像酷刑那般可怕,却肯定像失明失聪一样可悲。

据说,有的国家曾以此种方式惩罚罪犯或所谓“罪犯”——将其关入一间屋子。屋子的四壁、天花板、地板都是雪白的,或墨黑的。并且,是橡胶的,绝光,绝音。每日的饭和水,却是按时定量供给的。尽管如此,短则月余,长则数月,十之七八的人也就疯掉了或快疯掉了……

某次我乘晚间列车去别的城市,翌日九点抵达终点站,才六点多钟,卧铺车厢过道的每一扇窗前都已站着人了。那些人久久地伫立窗前,谁站累了,进入卧室去了,窗前的位置立刻被他人占据。我的回忆告诉我,那情形,是列车上司空见惯的……

天亮了,人的第一反应是望向窗外,急切地也罢,习惯地也罢,都是缘于人性本能。好比小海龟一破壳就本能地朝大海的方向爬去。

就一般人而言,眼睛看不到“外边”的时间,如果超过了一夜那么长,肯定情绪会烦躁起来的。一日二十四时,夜仅八时,实在是上苍对人类的眷爱啊。如果忽然反过来,三分之二的时间成了夜晚,大多数人会神经错乱吧。

优秀的散文作家往往在选材方面匠心独运,请结合全文简要分析本文在选材方面的突出特点及效果。(6分)

/状元支招/

结合文中“在北方,不论城市里还是农村里的人家,不论穷还是富,都做的一件事就是去封条,擦窗子”“而在南方,勤劳的人家,其窗更是一年四季经常要擦的”“黑夜过去了,白天开始了,人们起床后的第一件事大抵是拉开窗帘”“人既希望透过窗望得广,望得远,还希望透过窗望到美好的景象”等语句,可以看出作者选取生活中常见的窗,围绕擦窗子、拉窗帘、望窗外等生活场景来写,取材于现实生活,贴近生活,体现了本文现实主义的特征;这些材料中既有南方的,也有北方的,由南北方人对待窗户的态度,可以看出窗对人心境的影响,这说明选取的材料典型。

文中除了写南北方生活中的窗,还写到“监狱也有小窗。那铁条坚铸的囚窗”“卧铺车厢过道的每一扇窗前都已站着人了”,各种各样的窗构成了主体内容,选材丰富。

由“某次我乘晚间列车去别的城市,翌日九点抵达终点站,才六点多钟,卧铺车厢过道的每一扇窗前都已站着人了。那些人久久地伫立窗前,谁站累了,进入卧室去了,窗前的位置立刻被他人占据。我的回忆告诉我,那情形,是列车上司空见惯的”可知,这是选取作者亲身经历的乘车体验,增强文章的真实性。

如⑦⑧⑨三段引用诗句“窗含西岭千秋雪”“罗汉松掩花里路,美人蕉映雨中棂”“闲坐小窗读《周易》,不知春去几多时”,增添了文章的文化底蕴。

【答案】 ①选取的材料贴近生活,如擦窗子、拉窗帘、望窗外等生活化场景,让文章富有生活气息。②选材丰富,既有日常生活中的窗,又有囚窗、火车窗,内容丰富,选材多样。③选材典型,如选取北方人、南方人对待擦窗户的态度,表明人们对窗子的重视,窗对人心境的重要影响。④选取作者亲身经历的乘车体验,使文章真实可感。⑤选取古诗文素材,增加了文章的文化底蕴与诗情画意。(每点2分,答出其中任意三点即可)

考查热点2 分析把握“形散神聚”的特征

●高分技法

【必备知识】

掌握散文“形散神聚”的特点

散文的特点是“形散神聚”,“形散”既指题材广泛、写法多样,又指结构自由、不拘一格;“神聚”既指中心集中,又指有贯穿全文的线索。读散文应当抓住“形”的特点,由“形”见“神”,体会文章内容。

1.准确、全面地理解“形散神聚”的文体特征

散文有不少特征,如意蕴深邃、语言优美等,“形散神聚”是其基本特征。“形”就是作者“写了什么”,即表情达意的物、景、人、事;“神”就是作者“为什么写”,即表现理念、抒发情感、阐述哲理、表达志趣、寄寓情趣,也就是“情”“理”“志”“趣”。无论是什么文体,文本之“形”,都是为了表现“神”。

2.由“形”入“神”是读懂散文乃至深入领悟最重要的抓手和突破口

阅读散文,应当抓住“形”的特点,由“形”悟“神”,体会文本内容和主旨。先看散文写了什么——人、事、景、物,再借助文中议论、抒情等文字,领悟到为什么写——感情、感悟、哲理、观点等,从“形”“神”的关系上梳理文本,从而把握行文思路和主旨。

【关键能力】

分析“形散神聚”的艺术特点2步走

分析“形散神聚”的艺术特点这种题型是综合性的,几乎涵盖文本的本质内容。因此,答好这种题型须从整体上阅读全文,按照“形—神”关系来梳理文本。

答题分成两步,先析“形散”,再析“神聚”,无论哪一步,都要做到准确、全面。

●典题试做

(2023·炎德英才大联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

泡茶馆

汪曾祺

“泡茶馆”是联大学生特有的语言。本地原来似无此说法,本地人只说“坐茶馆”。“泡”是北京话。其含义很难准确地解释清楚。勉强解释,只能说是持续长久地沉浸其中,像泡泡菜似的泡在里面。“泡蘑菇”“穷泡”,都有长久的意思。北京的学生把北京的“泡”字带到了昆明,和现实生活结合起来,便创造出一个新的语汇。

从西南联大①新校舍出来,有两条街,凤翥街和文林街,都不长。这两条街上至少有不下十家茶馆。

从联大新校舍,往东,折向南,进一座砖砌的小牌楼式的街门,便是凤翥街。街角右手第一家便是一家茶馆。这是一家小茶馆,只有三张茶桌,而且大小不等,形状不一的茶具也是比较粗糙的,随意画了几笔兰花的盖碗。除了卖茶,檐下挂着大串大串的草鞋和地瓜,这也是卖的。张罗茶座的是一个女人。这女人长得很强壮,皮色也颇白净。她生了好些孩子。中国的妇女似乎有一种天授的惊人的耐力,多大的负担也压不垮。

由这家往前走几步,斜对面,曾经开过一家专门招徕大学生的新式茶馆。这家茶馆的桌椅都是新打的,涂了黑漆。堂倌系着白围裙。卖茶用细白瓷壶,不用盖碗。这家茶馆没有什么值得一记的事,而且开了不久就关了。联大学生至今还记得这家茶馆是因为隔壁有一家卖花生米的。这家似乎没有男人,站柜卖货的是姑嫂两人,都还年轻,成天涂脂抹粉。尤其是那个小姑子,见人走过,辄作媚笑。联大学生叫她花生西施。这西施卖花生米是看人行事的。好看的来买,就给得多。难看的给得少。因此我们每次买花生米都推选一个挺拔英俊的“小生”去。

再往前几步,路东,是一个绍兴人开的茶馆。他至今乡音未改。大概他有一种独在异乡为异客的情绪,所以对待从外地来的联大学生异常亲热。他这茶馆里除了卖清茶,还卖一点芙蓉糕、萨其马、月饼、桃酥,都装在一个玻璃匣子里。我们有时觉得肚子里有点缺空而又不到吃饭的时候,便到他这里一边喝茶一边吃两块点心。有一个善于吹口琴的姓王的同学经常在绍兴人茶馆喝茶。他喝茶,可以欠账。不但喝茶可以欠账,我们有时想看电影而没有钱,就由这位口琴专家出面向绍兴老板借一点。绍兴老板每次都是欣然地打开钱柜,拿出我们需要的数目。我们于是欢欣鼓舞,兴高采烈,迈开大步,直奔南屏电影院。

再往前,走过十来家店铺,便是凤翥街口,路东路西各有一家茶馆。

路东一家较小,很干净,茶桌不多。街西那家又脏又乱,地面坑洼不平,一地的烟头、火柴棍、瓜子皮。茶桌也是七大八小,摇摇晃晃,但是生意却特别好。从早到晚,人坐得满满的。也许是因为风水好。到这家吃茶的全部是本地人,本街的闲人、赶马的“马锅头”、卖柴的、卖菜的。他们都抽叶子烟。要了茶以后,便从怀里掏出一个烟盒——圆形,皮制的,外面涂着一层黑漆,打开来,揭开覆盖着的菜叶,拿出剪好的金堂叶子,一支一支地卷起来。

进大西门,是文林街,挨着城门口就是一家茶馆。这是一家最无趣味的茶馆。茶馆墙上的镜框里装的是美国电影明星的照片,蓓蒂·黛维丝、奥丽薇·德·哈茀兰、克拉克·盖博、泰伦宝华……除了卖茶,还卖咖啡、可可。这家的特点是:进进出出的除了穿西服和麂皮夹克的比较有钱的男同学外,还有把头发卷成一根一根香肠似的女同学。

不远几步,街上有一家老式的茶馆,楼上楼下,茶座不少。这家茶馆门前,有一个小摊,卖酸角、拐枣和泡梨。过了春节则有人于门前卖葛根。这种东西可以当零食来吃,我也是在昆明才知道。大学二年级那一年,我和两个外文系的同学经常一早就坐在这家茶馆靠窗的一张桌边,各自看自己的书,有时整整坐一上午,彼此不交语。我这时才开始写作,我的最初几篇小说,即是在这家茶馆里写的。

或问:泡茶馆对联大学生有些什么影响?答曰:第一,可以养其浩然之气。联大的学生自然也是贤愚不等,但多数是比较正派的。那是一个污浊而混乱的时代,学生生活又穷困得近乎潦倒,但是很多人却能自许清高,鄙视庸俗,并能保持绿意葱茏的幽默感,用来对付恶浊和穷困,并不颓丧灰心,这跟泡茶馆是有些关系的。第二,泡茶馆可以接触社会。我对各种各样的人、各种各样的生活都发生兴趣,都想了解了解,跟泡茶馆有一定关系。如果我现在还算一个写小说的人,那么我这个小说家是在昆明的茶馆里泡出来的。

(有删改)

【注】 ①西南联大:前身是由三所大学组建成立的国立长沙临时大学,后西迁至昆明。

本文具有散文“形散神聚”的特色,请简要分析。(6分)

/状元支招/

1.分析“形散”可从以下角度:

(1)从选材来看,文章描写“凤翥街口路西茶馆”各色人等吃茶抽烟的情景,叙述“花生西施”的故事,写绍兴人开的茶馆,也写到其关心帮助联大学生的生活事件,写文林街的两家茶馆,一家规格高档时髦,一家老式又充满市井气息。所写内容丰富,取材自由,体现了散文形散的特点。

(2)从描写地点和对象来看,文章选择两条街上有多家茶馆作为写作对象,自由而随意,体现了散文形散的特点。

(3)从表达方式来看,“从联大新校舍……路东路西各有一家茶馆”,以记叙为主;“除了卖茶……皮色也颇白净”等,以描写为主;结尾“或问:泡茶馆对联大学生有些什么影响?答曰……”,以议论为主。文章综合运用了记叙、描写、议论等多种表达方式,体现了散文形散的特点。

2.分析“神聚”可从以下角度:

(1)从主题看,文章选择凤翥街和文林街两条街上的茶馆作为写作对象,围绕“泡茶馆对联大学生有些什么影响”这一话题,从“可以养其浩然之气”“泡茶馆可以接触社会”两个角度展现这一影响。以联大学生的身份,叙述自己在昆明当地亲身体验的风物人情,以文学的形式还原了一幅平凡真实而又生气淋漓的民间市井生活图景。丰富的内容都是为体现“泡茶馆对联大学生的影响”的主题服务的,体现了散文神聚的特点。

(2)从线索看,“从西南联大新校舍出来,有两条街,凤翥街和文林街,都不长”“从联大新校舍,往东,折向南,进一座砖砌的小牌楼式的街门,便是凤翥街”“由这家往前走几步,斜对面,曾经开过一家专门招徕大学生的新式茶馆”“再往前几步,路东,是一个绍兴人开的茶馆”“再往前,走过十来家店铺,便是凤翥街口,路东路西各有一家茶馆”……文章以空间转换为顺序,线索清晰,贯穿全文,体现了散文“神聚”的特点。

【答案】 (1)形散:①取材自由,内容丰富,既写到了联大学子、花生西施、绍兴老板等各色人群,又有对当地民间日常生活、风土习俗的描绘;②描写的空间地点自由多样,既写到了凤翥街的多家茶馆,还写到了文林街的茶馆;③运用的表达方式较丰富,富有变化,既有记叙、描写,也有议论。(2)神聚:①主题明确集中,丰富的内容都是为体现“泡茶馆对联大学生的影响”的主题服务的;②线索清晰,贯穿全文,以空间的推移为线索,移步换景。

找短板 强突破 全面促提升

短板 不会从“形散”和“神聚”的角度回答问题

很多考生只知道散文形散神聚的特点,但读不懂文本,不会从“形散”和“神聚”的角度回答,不能多角度理解“形散”和“神聚”,答题角度无从下手,思考不全面,答题要点遗漏,文本挖掘不深,答案浮于表面。

针对突破

●对点强化

(2023·重庆市名校9月月考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

文本一:

聆听井冈山

素 素

井冈山,盈眼皆为绿色。我就想,如果绿色是井冈山的盖头,那么我们此行的目的,可能就是撩开它梢上的绿,去寻觅它蕊里的红吧。

接下来的日子,果然就是这样。我们一路走过无数个地方,无论山上、水边,还是村镇之畔,无处不踩着潮湿的绿意。属于井冈山的红,

一部分陈列在各类博物馆或纪念馆里,一部分涂写在小村或古镇的墙壁上。我尤其注意到了写在井冈山墙壁上的红,它其实是红军当年留下的标语。数量极其可观,不只是一条两条,而是成百上千条;颜色斑驳而多样,或是红漆,或是白粉,或是黑墨汁;字迹也隐显各异,有的清晰可念,有的模糊难辨,有的影影绰绰。这些标语像一支支从不同方向赶来的队伍,个个张大了嘴巴,以默片的姿态呼喊着,而这一条条光影斑驳的拷贝,就悬浮在露天的墙壁上,眩晕了我的眼睛。

尽管有人告诉我,墙壁上写有标语的村镇,就是红军当年的驻地。我仍无法想象,大敌当前,战争残酷,在少有的那么一点空隙里,竟有人一笔一画地往墙壁上写出这么多大字。我去过的地方叫宁冈,叫东固,不论是街巷、祠堂,还是照壁、屋前,一切可以书写的地方,几乎被标语给密集地覆盖了。也就是说,在那段特殊的日子,出自红军之手的标语,把整个井冈山都染红了。

革命需要鼓动。红军当年要不断地吸收新战士,井冈山人管这叫“扩红”,当然离不开标语和口号。革命需要打胜仗。红军与白军发生过的战斗不胜其数,光是大规模的反围剿就有五次,要打垮围追堵截的白军,也离不开标语和口号。革命需要农民的支持。红军战士大多是农民出身,他们正是为了打土豪、分田地而参加了红军,要动员一贫如洗的百姓拥护红军,更是离不开标语和口号。

毛泽东曾说:中国这个国家,离开农民休想干出什么事情来。这应该是他有感而发的肺腑之言。摩尔说过的话,应算是一种站在世界高度的评断:在中国,农民在革命中的作用甚至超过了俄国,他们为最终摧毁旧秩序提供了炸药。伟人和学者的话,纯朴中透着真理。每一句,我都隐约听见了与井冈山标语口号相类似的声音。

走在写有标语口号的村镇里,另一种景象曾出乎我的意料。井冈山现为吉安所辖,而吉安地区古称庐陵。这里是两宋宰相文天祥、大臣胡铨的故里,也是文学家欧阳修、诗人杨万里、《永乐大典》主编解缙的家乡。史上曾出过21位宰辅、18位状元、16位榜眼、14位探花、近3000

名进士,素称“文章节义之邦”,更荣享“金庐陵”之美名。岁月蹉跎,世态炎凉。庐陵光芒却至今仍闪耀在古香古色的村落里。我看到,国学经典和家教名句,隐约还留在书院或祠堂的门楣上,而这些书院或祠堂就是当年红军机关的所在地。在名门望族警世敦人的家训和楹联旁边,可能就是红军战士的标语口号,现代的革命文化,古代的历史文化,在这里形成了既相冲突又相辉映的文化奇观。

井冈山不只是标语红,山歌也红。它是革命的摇篮,也是山歌的摇篮。山歌大概可算歌谣的一种,故井冈山的山歌,也被称为红色歌谣。

土耳其作家帕慕克的代表作是《我的名字叫红》,他以此书荣获诺贝尔文学奖。我曾经想模仿一下帕慕克,取“井冈山的名字叫红”。我写的是井冈山的红色标语,我写的是井冈山的红色歌谣。可是,我没有明目张胆地去抄袭帕慕克,还是决定以聆听的姿态,向我心目中的井冈山致意。

在此之前,与井冈山有关的歌曲,我最熟悉的是《映山红》和《红星照我去战斗》。一支是悠长的女声,一支是明快的男声,虽然都很抒情,却不能说是原汁原味的山歌。可他们的嗓音就有这样的魔力,只要听到了这两支歌,心就随之飞往那片开满杜鹃花的山冈上,飞往那只顺江流而下的竹排上。

在井冈山采风,听山歌是一个重要内容。记得,在那天的见面会上,有一个女子竟唱着山歌从后排走上前台。唱山歌的女子叫江满凤。人长得并不漂亮,也可以说很老土,虽只三十多岁,中年妇女的疲惫和操劳,满满地写在了那张被晒黑了的脸上。然而,就在我用都市的眼光打量她的时候,她的歌声就把我那点说不出口的优越给镇住了:

啊呀嘞,红军阿哥你慢慢走嘞,小心路上就有石头,碰到阿哥的脚指头,疼在老妹的心哪头……

歌没听完,我的眼泪就流出来了。后来知道,江满凤的爷爷就是井冈山的红军,搜集整理了许多红军歌谣。他的牺牲地在井冈山的下庄

村,留给家里唯一的遗物,就是一个记录了30多首红军歌谣的本子。很小很小的江满凤,就跟着父亲学唱这些歌谣。于是,她唱出的山歌,带有很浓的客家味。这别具一格的山歌却成全了她,有一天,她正唱着《红军阿哥你慢慢走》,被电视剧《井冈山》的主创者无意中听到了,立刻就决定让她带着这支歌去北京,给他们在片中唱插曲。《井冈山》热播之后,江满凤和她的山歌出了大名,不少地方都来要她去工作,还给她更体面的活儿干。她却哪里也不想去,就喜欢在山上给游客“打山歌”。别人问她,你为什么喜欢唱山歌?她说,她想让更多的人记住井冈山,记住红军先烈。

仔细思量,这绝非是冠冕堂皇的套话。井冈山的山歌再多,也没有在井冈山牺牲的先烈多。不论在露天的陵园,还是在纪念馆的墙上,那些密密麻麻的名字和数字,曾让我不忍举目端看。记得,解说员曾反复地强调说:在井冈山牺牲的烈士太多了,光是有名有姓的烈士就有多少多少……说是成千上万,其实何止是成千上万啊。

夜半三更哟盼天明,寒冬腊月哟盼春风。若要盼得哟红军来,岭上开遍哟映山红……

红军走远了,井冈山还在。井冈山在,红军就在。因为我听见了,他们都在。不信,你也侧耳去听……

(有删改)

文本二:

散文的“形”,主要指散文的选材和行文方式,就好比一个人的形体、相貌等外部特征,我们能一目了然。对于散文来说,上下千年,纵横万里,大到一个全球性事件,小到一滴水、一粒沙子,无一不是它的选材内容。这就是现代作家郁达夫所说的:“散记清谈易为,并且包含很广,人间天上,草木虫鱼,无不可谈”(《〈达夫自选集〉序》)。与这种广博的选材内容相适应,散文的行文方式也是多种多样的:或以意念为核心展示一个个片段的画面,或以情感为线索叙述一个事件的过程,或以特定的人物或事件为中心反映社会生活的变迁……

而散文的“神”,主要指渗透在字里行间的情绪、主题、意蕴、发展线索等。好像一个人的精神、气质等内在的东西,你只有经过细细地琢磨才能感受得到。可以说“神”是散文的主心骨,没有了它,一篇散文就散了架,也就不能支撑起来。

所谓“形散”,指散文的选材和行文方式十分灵活、多样,且富于变化。从一篇散文中,往往可以看出作者的想象极为丰富,思维的跨度很大,简直是纵横捭阖、任意驰骋;行文时的笔法也很随意,如行云流水,舒卷自如,或描写,或议论,或抒情,或叙事,可交叉进行,因而显得摇曳多姿。

(摘编自《中国现代诗歌散文欣赏》)

1.【选材和组材】有人认为文本一的最后一段可以删去,你是否赞同?结合文章简要分析。(5分)

【答案】 观点一:不可删去。(1分)①照应题目,总结收束全文,使文章浑然一体;②将山与红军融为一体,凸显井冈山精神的伟大和永恒,深化文章主题;③表达了作者的期待,留给读者更多的思考空间。(每点2分,答出其中任意两点即可)

观点二:可以删去。(1分)①以歌声结尾,巧妙地照应题目中的“聆听”,令人回味悠长;②“映山红”的形象与红色精神相互映衬,暗示了文章的主旨;③含蓄地表达作者的期待,言有尽而意无穷。(每点2分,答出其中任意两点即可)

【解析】 观点一:不可以删去。最后一段写到“我听见了”“你也侧耳去听”和题目《聆听井冈山》相照应,并且本文是通过井冈山的红色标语和红色歌谣来表现井冈山的革命精神,所以最后一段写到红军和井冈山总结收束了全文,使文章结构更完整,使文章浑然一体。最后一段提到“井冈山在,红军就在”将井冈山和红军融为一体,凸显井冈山精神的伟大和永恒,深化了文章主题。“不信,你也侧耳去听”表达了作者的期待,留给读者更多的思考空间。观点二:可以删去。如果删去最后一段,就以《映山红》这首歌结尾,而文章的题目是《聆听井冈

山》,歌声和题目中的“聆听”相互照应,令人回味悠长。《映山红》是与井冈山有关的红色歌谣,描绘的是开满杜鹃花的山冈,所以“映山红”的形象与红色精神相互映衬,凸显井冈山的伟大精神,暗示了文章的主旨。以红色歌谣结尾,含蓄地表达作者的期待,留给读者更多的思考空间,言有尽而意无穷。

2.【分析把握“形散神聚”的特征】散文讲究“形散神聚”,请依据你对文本二的理解,赏析文本一“形散神聚”的艺术特点。(6分)

【答案】 (1)本文的“神”是表现红色的革命精神。(2分)(2)本文的“形”:①是红色革命标语,围绕红色标语,作者选取大量素材,通过标语形式、内容以及革命年代起到的作用,突出其中蕴含的红色革命精神;②是红色歌谣,通过对记忆中的红歌和唱红歌的人的描述,体现人民对红军的赞扬和纪念,感受伟大的红色革命精神。(每点2分)

【解析】 本文的题目是《聆听井冈山》,写了革命圣地井冈山。井冈山和中国红军融为一体,凸显井冈山精神的伟大和永恒,所以本文的中心思想主要是表达红色革命精神。本文主要写了红色革命标语,并突出了标语口号中蕴含的红色革命精神。围绕红色标语,先写到红军当年留下的标语数量极其可观,颜色斑驳多样,字迹也隐显各异。然后又想象到在当年那段特殊的日子,这些出自红军之手的标语,把整个井冈山都染红了。接着写到革命需要鼓动,离不开标语口号,革命需要打胜仗,也离不开标语口号,革命需要农民的支持,也离不开标语口号。最后写到在写有标语口号的村镇里,国学经典和家教名句,隐约还留在书

院或祠堂的门楣上,而这些书院或祠堂就是当年红军机关的所在地。在名门望族警世敦人的家训和楹联旁边,可能就是红军战士的标语口号,现代的革命文化,古代的历史文化,在这里形成了既相冲突又相辉映的文化奇观。通过写井冈山的红色标语口号,突出标语口号中蕴含的红色革命精神。井冈山的山歌也多,井冈山的山歌,也被称为红色歌谣。本文借用土耳其作家帕慕克的代表作《我的名字叫红》,将本文命名为《聆听井冈山》,从而表达对心中的井冈山的敬意。然后又写到自己最熟悉的和井冈山有关的歌曲《映山红》和《红星照我去战斗》,只要听到了这两支歌,心就随之飞往那片开满杜鹃花的山冈上,飞往那只顺江

流而下的竹排上。最后又写到在井冈山采风,遇到唱山歌的女子江满凤,作为井冈山红军的后代,从小就跟随父亲学唱红军歌谣,并且为电视剧《井冈山》唱插曲,给游客“打山歌”,目的是让更多的人记住井冈山,记住红军先烈。最后又说到井冈山的山歌再多,也没有在井冈山牺牲的先烈多。通过写红色歌谣,让更多的人记住了井冈山,记住红军先烈,从而让读者感受伟大的红色革命精神。

复习一 现代文阅读

专题二 现代文阅读Ⅱ——文学类文本阅读

第2节 散文阅读

知识导图

【二轮任务】

结合一轮备考及阅卷大数据,考生在散文阅读的答题中,得分率普遍低于小说。容易出现以下失误:

1.散文结构:布局谋篇找不到切入点,句段作用分析不透。

2.散文语言:语言之妙赏析不透,语言特色界定不准。

3.散文特定信息归纳概括:概括不准,要点不全。

4.探究散文的丰富意蕴:意蕴解读不全,内蕴理解肤浅。

因此在二轮复习时,要重点强化散文阅读和解题能力。特别是上述几个常考点,要从审题、答题等多方面入手进行突破,以做到审题更加精准,答题更加规范。

首自查 找增点 心中有方向

对于以下做法,自己能做到的请打“√”,尚未做到的请打“×”,打“×”项便是你要在二轮复习环节中,重点攻克的。

散文阅读二轮复习能力自评表

自评内容 自评结果 自评标准

1.散文阅读与小说阅读有很多共同之处,也有明显的不同,我了解二者的区别,因此遇到散文阅读题我不会紧张 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

自评内容 自评结果 自评标准

2.我知道对散文思路结构的考查侧重于整体的谋篇布局,行文线索是考查的重点 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

3.对于分析句段作用的题目,我会从它的内容特点、位置特点及表达特点三个角度去思考

4.遇到概括主旨类的题目,我会特别关注文章的标题、开头和结尾。对比较含蓄的文章,我会概括文章各部分的大意,进而提炼中心主旨

自评内容 自评结果 自评标准

5.对词语的赏析,我会分析用词的特点及表达效果;对句子的赏析,我会从语言、修辞、描写、表现手法及结构等切入,并能结合具体内容分析表达效果 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

6.我知道散文中的人物不像小说人物那样丰满、立体,而是集中突出其中的一个或几个方面,但人物形象的作用和小说中是基本一致的

自评内容 自评结果 自评标准

7.我知道散文的物象主要有景、物两类,它是作者抒情讲道理的主要载体 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

8.我知道赏析散文的艺术技巧,除了赏析散文的语言本身的美之外,还可赏析修辞手法、表达方式、表现手法等

自评内容 自评结果 自评标准

9.我知道散文的意蕴不等同于散文的主题思想,它是指作品所蕴含的思想、情感等多方面的内容,属文本的纵深层次 “√”4项及4项以下,备考不够充分;

“√”5~6项,备考较为充分;

“√”7~8项,备考充分;

“√”9~10项,备考十分充分

10.分析主旨意蕴,我会立足于文本,借助于标题、关键词句、作品评价等进行深入分析、探究

研真题 析考情 知晓考查点

散文阅读4步骤

第一步:审标题,明对象,掌握解读钥匙

散文的标题往往是解读散文的一把钥匙。标题有的明示了文章写作的对象或内容,有的提供了阅读的线索,有的甚至明示或暗示了文章的主题。分析散文标题,把握标题的特征,能帮助我们更快、更好地阅读文本。

第二步:找线索,理思路,梳理行文脉络

散文一般都有一条组织材料的线索,或为人物,或为事件,或为事物(时间、地点、道具),或为情感。找到这些线索,就能较容易地理清文章的思路,明确文章的主旨。当然,有的散文没有明显的线索,就要从分析文章的结构入手去找线索。

第三步:抓关键,明情理,领悟深层意蕴

抓住文章的中心句和暗示主题的提示语、关键词语,从中概括出文章的主题;亦可从所写的事件来概括,看表达了作者什么样的观点、态度,从而体会作者所要表达的思想感情。阅读议论性散文时,要特别注意文章的结尾,细细咀嚼,领悟文章的深层意蕴。

第四步:品语言,悟特色,分析写作手法

散文的语言是作者塑造形象、表现主题的主要手段之一。它富于形象性,有很强的艺术感染力;它优美隽永,能给人留下深刻的印象。品味散文语言一般从以下几方面思考:语句的含意和作用、语言的特点、语言的风格、语言的技巧等。

●研真题

(2024·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

放牛记

徐则臣

我现在想不起我何时开始了放牛娃的生涯,又在哪一天彻底结束了这种生活。我很小就羡慕那些吆喝牛马的孩子,觉得他们是豪放粗犷的英雄。而我只是个温顺的可怜虫,总是衣裤整齐,指甲干净,不剃光头,站在他们身边像个走亲戚的陌生人。我想和他们一样,只穿一条小

?

这部作品不仅是对一个时代的深情回望,更是对人性、成长与乡愁的深刻探讨。通过主人公的放牛经历,徐则臣巧妙地构建了一个充满诗意与哲理的故事世界。

裤衩,光着上身和脚,晒成黑铁蛋,坐在光溜溜的水牛背上挥舞自制的长鞭,雄赳赳气昂昂向野地里进发。能够大喊大叫,可以随地撒尿,无视课堂和作业,遇到仇人要打的架一个都不落下,轻易就能滚出来一身泥。我想当个野孩子,所以,很早我就怂恿父亲买一头牛。

我家的确需要一头牛。父亲是医生,农忙时经常搭不上手;祖父祖母年纪大了,体力活儿也帮不上忙;我和姐姐都小,还要念书;十亩田都要母亲一个人对付,运粮食时都没个帮手。父亲决定买牛,哪怕只用来拉车。

买牛的那天我记得,你能想象我的激动。在下午,我和父亲去两里外的邻村牵牛,已经提前谈好了价。在邻村的中心路边,我头一次见到锯木厂,在一间大屋里,电锯冲开木料的声音在午后的热空气里格外尖利,几乎能看见那声音在闪耀着银光。我停下来看阴影里的锯木厂,横七竖八堆满了木料,新鲜的木头味道和锯末一起飞溅出来。

那头小母牛还小,吃奶的时候还要哼哼唧唧地叫,长得憨厚天真,我很喜欢。主人是个中年男人,说:回去调教半年,就能干活。他给小牛结了一个简单的辔头,缰绳递给我们,我们就把牛牵出了门。

小牛屁颠屁颠地跟着我们走,出了村才感觉不对,开始茫然地叫,表情如同迷途的小孩。一路仄着身子走,拧巴着被牵到我家。这一路走得我兴奋又纠结,想牵不敢,摸它一下,摸完了赶紧撤,怕它踢。当然后来我知道,再没有比水牛更温驯的动物了。

我经历了把一头小牛训练成壮劳力的全过程。换辔头,套车,驾辕,用声音和缰绳指挥行止,扎鼻眼,犁地,耙地。几年以后,我基本上成了老把式,可以一个人铡草、套车、驾辕,运送满满一车的粮食走在窄路上。我知道它回头看我是什么意思,知道它抬尾巴摇屁股想干什么。当然,这对我来说是副产品,我想说的还是放牛。

在当时,放牛部分地满足了我的少年英雄梦,让一个必须规整地生活的少年有了一个旁逸斜出的机会。就算现在,我也不认为整天和一头牛走在野地里是件苦叽叽的事,相反,我以为那是我少年时代最快乐的生活之一。

放牛都在夏天,放了暑假我才有时间。三伏天的午后太阳高悬,蚂蚁都被晒蒙了,晕晕乎乎爬出的全是曲线;如果要去远处找水草丰茂的地方,那我就得早早地从午睡中爬起来,戴上草帽出门。我直犯困,遇到树荫就不想再动,尤其经过河边,看那些戏水的同伴,你真觉得放牛实在是个负担。让人烦的还有一个,大雨天。这不是放牛的好时候,但

牛出不去你得出去,割草,干不干活你都得让它每天吃饱;家里自也备了干草,只是大夏天的芳草萋萋,你不让它吃新鲜的,不人道也不牛道。还是得穿雨衣戴斗笠挎篮子割草去。漫天雨雾,汤汤水水的野地里就你一个人,蹲在草丛里形同消失,像我这种动不动就悲观的人,常常会觉得自己被这个世界遗弃了,那感觉也不太好。

不过这样的时候毕竟少,英雄主义的少年时代总体上是乐观向上的——放牛的确是件好玩的事。野地自由,有种无所事事的、透明的自然与放松。放牛通常是集体行动,几个放牛娃排成队伍往村外走,大家都坐在牛背上,屁股底下垫条麻袋。水牛走起来浑身都在动,骑牛更像

坐轿子。后面的人打前面的牛屁股,一个跟着一个跑起来,六七头牛,都在撅着屁股跑,那队伍看起来很壮观。牛一跑,大肚子就扑扇扑扇地抖,活像巨大的金鱼腮在鼓鼓瘪瘪地呼吸。如果你是新手,最好抓住缰绳,夹紧两腿,能抱住牛脖子更好,否则你随时可能掉下去。有天黄昏,牧童晚归,我骑在牛背上慢悠悠往家走,有人对着牛屁股猛的一巴掌,受了惊的牛撅起屁股就跑,我手里还抱着自己做的一根竹笛在专心地找音,连缰绳都没抓,牛一屁股把我送到了右前方的水沟里,半个脑袋扎进了淤泥。

如果真要找一点和其他放牛娃的不同,可能就是我放牛经常带本书。很多武侠小说都是在坟地里看的。乱坟岗子里草好,把缰绳缠到牛角上让它们自己吃去,我们找个形状合适的坟堆,铺上麻袋就着坟势躺下来,翘起二郎腿。想睡觉的睡觉,想唱歌的唱歌,想发呆的发呆;我想看书,从兜里拽出一本武侠小说来。清风徐来,头顶有松树遮阴,天上流云飞动,此时看武侠,几等于尘嚣皆忘,那一个白衣飘飘的侠义世界美不胜收——大虚乃是大实,大无中有大有。

放牛给了我一个几近完美的少年时代,放松,自由,融入野地里,跟自然和大地曾经如此贴近。我在放牛时没能让自己成为一个野孩子,或者说没能成为我希望的那样的野孩子,不知道这个结果是好还是坏。往事总在回忆时被赋予意义,在放牛这个经历上,我更愿意就事论事,返回到当年的心境里,看一看当时的悲欢和忧乐。

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是(3分)( )

A.父亲决定买牛,除了确属生产需要,也想让儿子跟其他孩子一起放牛,以改变他“像个走亲戚的陌生人”那样不合群的性格。

B.作为一个曾经的“老把式”,“我”却认为驭牛的诸般本领都只是“副产品”,只有放牛那种“旁逸斜出”的生活才是“我”最想谈论的。

C.大雨天里为牛割草的情形,让“我”意识到自己是一个“悲观”之人,可见放牛生活对“我”思想意识的养成有着至关重要的意义。

D.文中记述“我”在乱坟岗子里看武侠小说,是有意以环境的阴森怪异来映衬看武侠的乐趣,也凸显出“尘嚣皆忘”的读书境界。

【答案】 B

【解析】 本题考查学生对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏的能力。A项,“也想让儿子跟其他孩子一起放牛,以改变他……那样不合群的性格”错误。原文信息是“父亲决定买牛,哪怕只用来拉车”,结合第一段分析,是“我”自己想跟其他孩子一起放牛,不想站在他们(那些吆喝牛马的孩子)身边像个“走亲戚的陌生人”。选项曲解文意。C项,“让‘我’意识到自己是一个‘悲观’之人,可见放牛生活对‘我’思想意识的养成有着至关重要的意义”错误。原文信息是“大雨天……蹲在草丛里形同消失,像我这种动不动就悲观的人,常常会觉得自己被这个世界遗弃了,那感觉也不太好”,可见并非大雨天里为牛割草的情形,让“我”意识到自己是一个“悲观”之人。选项强加因果逻

辑,“可见”的内容也是无中生有。D项,“有意以环境的阴森怪异来映衬看武侠的乐趣”错误。原文信息是“乱坟岗子里草好,把缰绳缠到牛角上让它们自己吃去,我们找个形状合适的坟堆,铺上麻袋就着坟势躺下来,翘起二郎腿。想睡觉的睡觉,想唱歌的唱歌,想发呆的发呆;我想看书,从兜里拽出一本武侠小说来。清风徐来,头顶有松树遮阴,天上流云飞动,此时看武侠,几等于尘嚣皆忘,那一个白衣飘飘的侠义世界美不胜收——大虚乃是大实,大无中有大有”,可见所谓的乱坟岗在“我”眼里、心里是美好的,并非刻意营造阴森怪异的环境,这里适合放牛,并引出“我”的读书乐趣。

2.关于文中锯木厂这个段落,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.买牛让“我”格外激动,因此买牛那天的相关情景在“我”的记忆里依然生动鲜活。

B.两里外邻村路边的锯木厂,对那时的“我”来说,俨然一个陌生而刺激的新天地。

C.这个段落看似闲笔,实则以先抑后扬的手法来突出下文“我”的“兴奋又纠结”。

D.这段文字里弥漫着热、声、光影、气味,营造出记忆中少年旧事那独特的气息。

【答案】 C

【解析】 本题考查学生理解和分析段落作用的能力。C项,“先抑后扬”错误。此段落并非先抑后扬,只是对锯木厂的描写及与买牛相关内容的回忆,段落开头就点明“我”的激动,没有“抑”。

3.文章为何说“放牛给了我一个几近完美的少年时代”?(4分)

【答案】 ①少年时代,放牛部分满足了“我”的“少年英雄梦”,也让“我”拥有一些自由自在的好时光。②回首往事,感慨放牛生活曾使“我”那样亲近自然与大地,滋养了“我”的成长。评分参考:每答出一点给2分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

?

就散文而言,散文一般会选考那些使用准确、精练、形象、生动的句子。

【解析】 本题考查学生理解文章内容、体会重要语句的丰富含意的能力。这句话是文中的关键语句。“理解关键语句”的含义,可以从表层、深层等方面思考,调动相关经验。从表层看:文章详细描述了放牛的过程,包括训练牛、放牛的日常、与同伴的互动等。这些内容展示了放牛生活的丰富多彩和自由自在。作者通过描述放牛的经历,表达了对那段时光的怀念和珍视。放牛不仅是作者童年生活的一部分,更是他实现少年英雄梦的途径。从深层看:作者在文中多次提到放牛带来的快乐和满足感,如“放牛部分地满足了我的少年英雄梦”“放牛的确是件好玩的事”等,这些情感表达说明了放牛对作者的重要性。结合文章内容(表层)和作者情感(深层),总结出放牛给作者带来的自由、放松和与自然的亲密接触,使得这段经历成为他少年时代的美好回忆。通过以上分析,可以得出“放牛给了我一个几近完美的少年时代”的原因。

4.文末画线的句子表明,作者不愿在回忆往事时为放牛“赋予意义”。你认为本文是否做到了这一点?请简要说明。(6分)

【答案】 观点一:做到了。①文章以少年视角来写,紧贴少年的心理,写放牛的快乐,也写放牛的烦恼,都写得真实而生动。②文章就事论事,只记录当年的悲欢忧乐,拒绝拔高放牛的意义,也不对当年生活刻意美化。

观点二:没做到。①文中的放牛生活虽然真切,但仍然经过了回忆的过滤甚至重塑,已经被赋予了意义。②其中对“放松”“自由”“野孩子”等的强化,读武侠而感叹虚实有无等,其实已经渗入了当下经验和现实感受。

评分参考:每答出一点给3分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

【解析】 本题考查学生筛选整合信息、分析概括作者观点的能力。文章结尾的句子表露出作者不无矛盾的写作心态,试题要求考生不仅要理解这种心态,还要据此对文章做出相应的判断与赏析。本试题是一道开放性题目,鼓励考生对文学作品有自己的阅读理解,做出能够体现个人思考的回答。观点一:认为文章做到了不为放牛赋予意义。从本文的书写内容来看,的确都是从少年的视角、心理出发,记录了当年的放牛生活,有快乐,也有烦恼,“想睡觉的睡觉,想唱歌的唱歌,想发呆的发呆;我想看书,从兜里拽出一本武侠小说来”,就这么自由地放自己的牛,过自己的少年生活,是对少年经历的真实呈现。从作者流露

的写作态度来看,他就事论事,放牛就是放牛,放牛的悲欢忧乐是单纯地属于孩子的悲欢忧乐,是“意义”之外的悲欢忧乐,“往事总在回忆时被赋予意义,在放牛这个经历上,我更愿意就事论事,返回到当年的心境里,看一看当时的悲欢和忧乐”这一观点,是对“拔高意义”那种写作模式的警惕,包含着一种写作的自省意识。拒绝强行升华、寻找“意义”,这一点即便对于不从事写作的同学们来说,也很能共情。观点二:认为文章没有做到不为放牛赋予意义。这是可以从《放牛记》所属散文类型即回忆性散文出发来思考的。同学们都学习过鲁迅的《朝花夕拾》,教材中也引导讨论过《朝花夕拾》中“写作时的回忆”与“童

年的感受”的“交错转换”。掌握了这一“朝花夕拾式”阅读方法,就可以将那些隐藏的“意义”从文本中读出来。那些在写作时被回忆筛选、过滤的少年往事,不正是“意义”的表达吗?书写回忆这种行为,不正是被“意义”驱使的吗?在文中,作者已经或隐或显地说明了回忆中“放牛的意义”,就是“规整”生活中“旁逸斜出的机会”,上学、干农活、成为套车驾辕的“老把式”,无非都是“规整”的生活,只有放牛,才是从规整生活里暂时逃离,无拘无束地进入自己的自在“小宇宙”;再结合全文中多次出现的“现在”“就算现在”“当然后来我就知道了”等表述,我们其实可以读出来,作者的叙述始终围绕着一个核心在转:放牛往事之于“今日之我”的意义。

●析考情

1.新高考五年真题考情分析

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2024·新课标Ⅰ卷 《放牛记》(徐则臣,中国70后作家群体的代表人物) 回忆性

散文 熔叙事、议论、抒情于一炉。回忆性散文也是以散文的基本形态为基础。只是在叙述上用回忆过去的方式。对过去发生的事件进行阐述,回忆描写 分析鉴赏相关内容和艺术特色、理解和分析段落的作用 理解重要句子的含义、分析概括作者观点

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2022·新高考Ⅱ卷 《到橘子林去》(李广田,中国现代散文家) 写人叙

事散文 这类散文对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,表现作者的认识和感受,也带有浓厚的抒情成分,字里行间饱含感情 理解相关内容、分析鉴赏艺术特色 理解标题的作用、简要分析细节的作用

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2021·新高考Ⅱ卷 文本一:《放猖》

文本二:《莫须有先生教国语》

(小说)(废名,中国现代作家、诗人、小说家) 文化散文

从文化视觉来观照表现对象(文化现象或地域历史),与历史文化反思的作品相比,在美学风格上往往表现出理性的凝重与诗意的激情浑然一体的气度 分析鉴赏相关内容和艺术特色、理解和分析相关内容 简要分析词语的好处、用文本一的实践验证文本二的写作理论

年份/

卷别 文本来源 文本

体裁 风格特征 考查内容

客观题 主观题

2020·新高考Ⅰ卷 《建水记》(之四)(于坚,中国诗人和作家) 文化

散文 从文化视觉来观照表现对象(文化现象或地域历史),与历史文化反思的作品相比,在美学风格上往往表现出理性的凝重与诗意的激情浑然一体的气度 理解相关内容、分析鉴赏艺术特色 理解句段的作用、简析线索的作用

2.命题解读

命题

解读 选材

特点 (1)文本主题。高考重点考查中国现当代散文。题材涉及革命历史、民间传统艺术、文化风俗、生命历程等,描写的是普通的乡村、城市社会生活,注重人文精神和文化内涵,表现对人生、社会的思考,呼应时代主题。

(2)文本组合。2021年全国新高考Ⅱ卷采用的是“散文+小说”的双文本形式,但是从近几年的高考命题来看,单文本的形式居多

命题

解读 考查

能力 (1)感受、想象、体验文本呈现的社会生活和情感世界的能力,包括感受社会生活的能力、领悟思想情感的能力。

(2)对文本进行审美鉴赏和审美评价的能力,包括分析鉴赏文本的思想内容、文学形象、情感态度、体裁特征、表现手法、行文结构、重要词句、语言特点等的能力。

(3)对文本的文学价值进行合理分析与评价的能力,包括分析评价文本的主题意向、思想意蕴、文学风格、文学创新等的能力。

命题

解读 考查

能力 (4)从不同角度和层面深入挖掘文本的能力,包括分析作者的倾向与意图、文本反映的人生价值和时代精神等的能力,对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

(5)关联教材的能力,包括迁移运用教材知识的能力、与教材进行比较阅读的能力

必备

知识 散文的基本特征和主要表现手法;文学史常识和文学创作的一般规律;把握文本的特征,读懂文章;应对真实而多变的情境的能力

●知晓考查点

一、选择题的命题角度

新高考对于散文阅读的考查,一是对相关内容的理解;二是对小说艺术特色的分析鉴赏;三是对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏;四是理解画线句子的含义;五是特定信息的考查。

总体来说,导向要在理解文本内容的基础上,从语言、形象、主题、技巧等多个角度对散文进行赏析。

散文阅读选择题典型选项陈述分析

典型表述 考查内容 关键能力和素养

下列对文本相关内容的理解,正确(不正确)的一项 散文内容和情感的理解和把握 如2022·新高考Ⅱ卷第6题

下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确(正确)的一项 散文作品艺术特色的赏析 如2021·新高考Ⅱ卷第6题

关于文中锯木厂这个段落,下列说法不正确的一项是 散文结构语段的作用 如2024·新课标Ⅰ卷第7题

散文的选择题命题主要侧重以下三个方面:

1.着重考查对散文内容(景、情、意)的把握、对主题的把握和对艺术特色的分析三方面。

2.大部分考题的切入点小,且较为具体,需要考生具备仔细推敲文段语言、构思、艺术手法等的能力;有些题目考查对文本整体把握的能力,需要考生具备较强的综合分析能力和高尚的审美品位。

3.选项陈述一般由两部分组成:一是与文本对应的景物、人物、情感描述的基本内容;二是对基本内容分析的“结论”或赏析的“见解”。

总的来说,选择题的命题,一部分“功能”在于“铺垫”鉴赏和探究,即引导考生首先对散文有整体的感知和理解,为后面的鉴赏和评价“架桥”。解题的路径也比较清晰,即依据选项,找到对应的文本内容(圈点勾画关键信息),依据命题的“考点”,联系上下文,仔细辨析。

二、简答题的命题角度

相较于选择题为内容或艺术方面的辨析,简答题则要求在准确把握题意和文意的基础上,清晰自己的表述思路,运用准确、简洁的语言,有理有据地表达自己的见解和看法。

散文阅读简答题典型设问分析

典型表述 考查内容 关键能力和素养

文章写出了竹子的哪些精神气质?(3分)(2017·天津卷《挺拔之姿》) 形象:分析并概括意象特点(景象、人物、物象);赏析形象的艺术表现手法;探究形象的丰富内涵 语言:发现散文语言的运用规律,能敏锐地感受散文作品的语言特点和情感内容。察觉其言外之意和隐含的情感倾向,并用准确、简洁、生动的语言表达自己的见解。

典型表述 考查内容 关键能力和素养

“下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。(4分)(2023·新高考Ⅰ卷《给儿子》) 情感:概括情感内容,分析情感的“来由”,赏析抒情方式和情感价值 思维:能获得语言和文学形象的直觉体验,在鉴赏活动中运用联想和想象,丰富对散文作品的感受和理解。运用批判性思维审视作品,探究其中的文化现象;富有逻辑地表达自己的观点。

结合全文,说明文中“窗子”的含义。(5分)(2017·全国Ⅱ卷《窗子以外》) 语言:理解重要词语、句子的丰富含意;赏析散文语言的表达特色(用词、修辞等)和艺术风格

典型表述 考查内容 关键能力和素养

本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。(6分)(2022·新高考Ⅱ卷《到橘子林去》) 细节:赏析散文在描写、叙事、抒情、议论、构思等艺术表达中的细节,阐释其表达作用和艺术效果 审美:感受和体验散文作品中语言、形象和情感之美,能欣赏、鉴别和评价多类型散文作品,具有高尚的审美情趣和审美品位。

典型表述 考查内容 关键能力和素养

本文采用空间和时间两条线索行文,请分别加以简析。(6分)(2020·新高考Ⅰ卷《建水记》) 技巧:结合文本具体内容,赏析散文在意象、情感、语言风格等多个层面的艺术表现手法的作用和效果 文化:通过散文作品,理解中华文化传统和革命文化;借鉴不同民族、不同国家的优秀文化,懂得尊重和包容

就简答题来说,散文阅读以“感受形象,品味语言,体验情感”为主。在具体命题上,往往以某个角度(线索、景物、语言、主题等)为切入口,要求考生在读懂文本的基础上,从多个角度、多个层面“理性”地阐述作品中的审美价值或艺术魅力。题干的命制会设定分析或鉴赏的指向,希望考生能够结合文本或情境,思路清晰地组织语言,有理有据地阐述。

三、多文本比较阅读的考查

在“课标”中的质量能力描述中,已经提出“能比较两个以上的文学作品在主题、表现形式、作品风格上的异同”,且在近两年的高考和模拟题中,也有所体现。

多文本比较阅读的分析

典型题例 比较阅读的角度

(关联与异同)

这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)(2022·全国甲卷《支队政委》〈小说〉+《长征:前所未闻的故事〈节选〉》〈散文〉) 从文体的角度分析表现手法的差异

文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。(6分)(2021·新高考Ⅱ卷《放猖》〈散文〉+《莫须有先生教国语》〈小说〉) 能用一文本中提供的事实、观点阐释另一文本情境中的具体现象或问题

从高考命题指向来看,多文本比较阅读的考查主要呈现以下三个特点:

1.呈现多文体组合的趋势

近两年的高考卷尝试落实“课标”提出的“比较”阅读,即能从不同角度、不同层面阐释不同文学作品,对同一作品的不同阐释发表自己的观点,对文学以及作品中所反映的文化现象、社会热点问题进行探究。且出现了多文体组合比对的趋向,如“散文+小说”;不排除“散文+诗歌”“散文+文论”“散文+戏剧”出现的可能性。

2.有清晰的比较角度

比较阅读,首先要明确比较的切入角度。“课标”明确地指出:比较两个以上的文学作品在主题、表现形式、作品风格上的异同。

3.凸显了迁移运用的能力

“迁移运用”落实在散文的考题中,一方面是,迁移教材中已经学过的文学作品、文学形象、文学理论鉴赏和阐释考卷中的作品;另一方面是,提供多文本中的形象、观点、思想、情感或方法作相互性的阐释和解读,由此提出自己的看法和见解。

●备考重点

1.选择题重要考点

(1)考查对散文相关内容的理解。

(2)考查对散文艺术特色的分析鉴赏。

(3)理解画线句子的含义。

(4)对某一特定内容的理解。

2.主观题重要考点

(1)鉴赏散文的形象。重点考查分析人物性格,把握人物心理;分析某一物象的作用。

(2)分析散文结构,概括散文主题。重点考查理解引用某一名言、诗句或材料的目的或作用;分析鉴赏开头或结尾的写法及其表达效果;分析文章的线索及其作用;概括或探究主题。

(3)分析作品的体裁特征和表现手法。重点考查分析细节描写的作用;理解某一方面描写的写作意图;结合语境赏析文中用到的表现手法。

(4)体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。重点考查理解词语的含义或句子的含意;赏析文章的某一突出的语言特色或整体的语言风格;分析某一人物语言的用意;理解标题的意蕴或分析标题的作用。

温旧知 扣教材 衔接教与考

学考相连,从新“课标”和新高考的改革精神来看,散文的学习和考查,“原点”仍在教材。尤其是新教材中所呈现的不同类型的典型选文以及所寓含的人文主题,都是我们备考可循的路径。

“文学知识结构化”,是新“课标”提出的重要命题。就散文而言,必须理解散文的“象”“意”“言”以及它们之间的关系。这就需要扩大阅读视野,熟悉散文的“个性化”特点。

●母本溯源

新教材文学阅读(散文)的学习规划

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

必修上 第七单元:自然情怀

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》(节选)

《赤壁赋》

《登泰山记》 ①阅读古今散文,掌握散文阅读的方法:分析写景,体会情感,品味语言,理解哲理和注重审美。

②学会关注作品中的自然景物描写和人生思考,体会作者观察、欣赏和表现自然景物的角度,提升文学欣赏的能力和品位

教材体系 人文主题及课文 关键能力目标

选择性

必修中 第二单元:苦难与新生

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》 侧重分析艺术形象,理解作者表达的情感,从中获得感染,汲取精神力量,发扬革命传统

选择性

必修下 第二单元:时代镜像

《一个消逝了的山村》

《秦腔》 ①结合社会历史背景思考作品内涵,理解现当代文学的精神追求与思想意义,探究作品所表现的近代以来中国人的社会生活和情感世界的变动轨迹。

②从语言锤炼的角度,尝试分析和评价不同作家的创作风格

高考散文常见“七类”主题

类型 主题阐释

传统与现代 弘扬传统文化,感叹时代变迁,反思现代文明

爱国情怀 抒发爱国之情,颂扬民族团结

品质人性 赞美/批判个人或其所属群体的品质,颂扬情感价值

物质与精神 歌颂精神追求,批判物质享乐,反思心灵缺失

文化与文人 对文人精神、成就及其所传承的文化的赞美

故土与故人 思乡,对故人的怀念与爱

人与自然 赞美自然景观,呼吁人与自然和谐共处

【回归提炼】

就教材课文的选文来看,具体呈现以下两个特点:

1.散文是日常的,是用常态的心境叙写日常生活。散文记人,很少是大红大紫的人;散文叙事,很少是大起大落的事;散文描绘的景和物,绝非隔世之景、稀罕之物;散文中的谈资,也很少涉及大是大非。在散文中,人是普通人,事是普通事,景与物是平日所见之景物。因此,阅读散文,我们有一种亲近感。

2.散文中叙写的所见、所闻,是作者以其独特的感觉和知觉,对世界及其意蕴的发现。通过阅读,感受、体验、分享我们日常生活中所没有、所不可能有的人生经历和经验,可以丰富和扩展我们的人生经验。

考点练透1 散文的选材和特征

定重点 讲技法 掌握解题术

考查热点1 选材和组材

●高分技法

【必备知识】

一、散文选材方面的特点

1.以小见大,选取日常生活小事或选择普通个体。

2.围绕中心选材,体现散文“形散神不散”的特点。

3.多选取评价性或其他特性的材料,增强文章说服力、可读性。

4.选材具有时代性和代表性或具有真实性和典型性等。

二、散文组材方面的特点

1.从时序方面,看看是按时间顺序、逻辑顺序、空间顺序来写,还是用倒叙、插叙、补叙等方式。

2.从详略方面:详略得当,主要内容详写,浓墨重彩的渲染;次要内容轻描淡写,一笔带过。

3.从结构方面:用总分或分总或并列等方式组织材料。

【关键能力】

掌握选材和组材的答题角度

一、对于选材

1.明确文章主题:了解文章的主题或中心思想是理解作者为什么选择特定材料的第一步。

2.分析材料与主题的关系:作者选择的每一个材料都应该与主题紧密相关。理解这一点可以帮助你更好地理解作者的选材意图。

3.注意特殊表达:有些作者可能会使用特定的表达或修辞手法来强调某些材料。理解这些表达可以帮助你理解作者的选材意图。

4.推理和批判性思维:有时候,作者可能不会直接给出所有的信息,而是需要读者进行推理或批判性思考,来理解他为什么选择特定的材料。

二、对于组材

1.理解文章结构:要明确文章的主题,并理解作者是如何组织材料来支持这个主题的。这包括但不限于对开头、结尾、过渡和段落的解析。

2.注意线索:许多文章都有一条或几条线索,这些线索可能是时间、地点、人物或情感。理解这些线索有助于理解文章的组材方式。

3.分析顺序:理解作者为什么选择特定的顺序来组织他的材料。例如,可能按时间顺序或逻辑顺序。

●典题试做

(2024·辽宁省名校联盟3月份联合考试)阅读下面的文字,完成后面的题目。

眼为什么望向窗外

梁晓声

①无窗,不能说是房子,或屋子。

②窗是一个象形汉字。古代通“囱”,只不过是“孔”的意思。后来,因要区别于烟囱,逐渐固定成现在的写法。从象形的角度看,“囱”被置于“穴”下,分明已不仅仅是透光通风之孔,而具有了房或屋也就是家的审美意味。

③若一间屋,不论大小,即使内装修再讲究,陈设再高级,其窗却布满灰尘,透明度被严重阻碍了,那也还是会令主人感觉差劲。当我们强调屋之清洁时,脑区的第一反应是“窗明”。这一反应,体现着人性对事物要项的本能重视。

④冬天过去了,春天来了,在北方,不论城市里还是农村里的人家,不论穷还是富,都做的一件事就是去封条,擦窗子。如果哪一户人家竟没那么做,肯定是不正常的。别人往往会议论——瞧那户人家,懒成啥样了?窗子脏一冬天了都不擦一擦!或——唉,那家人愁得连窗子都没心思擦了!而在南方,勤劳的人家,其窗更是一年四季经常要擦的。

⑤黑夜过去了,白天开始了,人们起床后的第一件事大抵是拉开窗帘。在气象预告方式不快捷也不够准确的年代,这一举动也意味着一种心理本能——要亲眼看一看天气如何?倘又是一个好天气,人的心境会为之一悦。

⑥宅屋有窗,不仅为了通风,还为了便于望。古今中外,人们建房购房时,对窗的朝向是极在乎的。人既希望透过窗望得广,望得远,还希望透过窗望到美好的景象。

⑦“窗含西岭千秋雪”——室有此窗,不能不说每日都在享着眼福。

⑧“罗汉松掩花里路,美人蕉映雨中棂”——这样的时光,凭窗之人,如画中人也。

⑨“闲坐小窗读《周易》,不知春去几多时”——如此这般的凭窗闲坐,是多么惬意的时光呢!

⑩人都是在户内和户外交替生活着的动物。人之所以是高级的动物,乃因谁也不愿在户内度过一生。故窗是人性的一种高级需要。人心情好时,会身不由己地站在窗前望向外边。心情不好时,尤其会那样。人冥想时喜欢望向窗外,忧思时也喜欢望向窗外。连无所事事心静如水时,都喜欢傻呆呆地坐在窗前望向外边。

一言以蔽之,人眼那么喜欢望窗外。何以?窗外有“外边”耳。

对于人,世界是由两部分组成的。内心的一部分和外界的一部分。人对外界的感知越丰富,人的内心世界也便越豁达。通常情况下,大抵如此。反之,人心就渐渐地自闭了。而我们都晓得,自闭是一种心理方面的病。

对于人,没有了“外边”,生命的价值也就降低了,低得连禽兽都不如了。试想,如果人一生下来,便被关在无窗无门的黑屋子里,纵然有门,却禁止出去,那么一个人和一条虫的生命有什么区别呢?

连监狱也有小窗。那铁条坚铸的囚窗,体现着人对罪人的人道主义。囚窗外冰凉的水泥台上悠然落下一只鸽子,或一只蜻蜓;甚或,一只小小的甲虫——永远是影视剧中令人心尖一疼的镜头。被囚的如果竟是好人,我们泪难禁也。为什么我们那么容易被“煽动”得戚然?

无它,普遍的人性感触而已。在那一时刻,鸽子、蜻蜓、甲虫以及一片落叶、一瓣残花什么的,它们代表着“外边”,象征着所有“外边”的信息。

当一个人与“外边”的关系被完全隔绝了,对于人是非常糟糕的境况。虽然不像酷刑那般可怕,却肯定像失明失聪一样可悲。

据说,有的国家曾以此种方式惩罚罪犯或所谓“罪犯”——将其关入一间屋子。屋子的四壁、天花板、地板都是雪白的,或墨黑的。并且,是橡胶的,绝光,绝音。每日的饭和水,却是按时定量供给的。尽管如此,短则月余,长则数月,十之七八的人也就疯掉了或快疯掉了……

某次我乘晚间列车去别的城市,翌日九点抵达终点站,才六点多钟,卧铺车厢过道的每一扇窗前都已站着人了。那些人久久地伫立窗前,谁站累了,进入卧室去了,窗前的位置立刻被他人占据。我的回忆告诉我,那情形,是列车上司空见惯的……

天亮了,人的第一反应是望向窗外,急切地也罢,习惯地也罢,都是缘于人性本能。好比小海龟一破壳就本能地朝大海的方向爬去。

就一般人而言,眼睛看不到“外边”的时间,如果超过了一夜那么长,肯定情绪会烦躁起来的。一日二十四时,夜仅八时,实在是上苍对人类的眷爱啊。如果忽然反过来,三分之二的时间成了夜晚,大多数人会神经错乱吧。

优秀的散文作家往往在选材方面匠心独运,请结合全文简要分析本文在选材方面的突出特点及效果。(6分)

/状元支招/

结合文中“在北方,不论城市里还是农村里的人家,不论穷还是富,都做的一件事就是去封条,擦窗子”“而在南方,勤劳的人家,其窗更是一年四季经常要擦的”“黑夜过去了,白天开始了,人们起床后的第一件事大抵是拉开窗帘”“人既希望透过窗望得广,望得远,还希望透过窗望到美好的景象”等语句,可以看出作者选取生活中常见的窗,围绕擦窗子、拉窗帘、望窗外等生活场景来写,取材于现实生活,贴近生活,体现了本文现实主义的特征;这些材料中既有南方的,也有北方的,由南北方人对待窗户的态度,可以看出窗对人心境的影响,这说明选取的材料典型。

文中除了写南北方生活中的窗,还写到“监狱也有小窗。那铁条坚铸的囚窗”“卧铺车厢过道的每一扇窗前都已站着人了”,各种各样的窗构成了主体内容,选材丰富。

由“某次我乘晚间列车去别的城市,翌日九点抵达终点站,才六点多钟,卧铺车厢过道的每一扇窗前都已站着人了。那些人久久地伫立窗前,谁站累了,进入卧室去了,窗前的位置立刻被他人占据。我的回忆告诉我,那情形,是列车上司空见惯的”可知,这是选取作者亲身经历的乘车体验,增强文章的真实性。

如⑦⑧⑨三段引用诗句“窗含西岭千秋雪”“罗汉松掩花里路,美人蕉映雨中棂”“闲坐小窗读《周易》,不知春去几多时”,增添了文章的文化底蕴。

【答案】 ①选取的材料贴近生活,如擦窗子、拉窗帘、望窗外等生活化场景,让文章富有生活气息。②选材丰富,既有日常生活中的窗,又有囚窗、火车窗,内容丰富,选材多样。③选材典型,如选取北方人、南方人对待擦窗户的态度,表明人们对窗子的重视,窗对人心境的重要影响。④选取作者亲身经历的乘车体验,使文章真实可感。⑤选取古诗文素材,增加了文章的文化底蕴与诗情画意。(每点2分,答出其中任意三点即可)

考查热点2 分析把握“形散神聚”的特征

●高分技法

【必备知识】

掌握散文“形散神聚”的特点

散文的特点是“形散神聚”,“形散”既指题材广泛、写法多样,又指结构自由、不拘一格;“神聚”既指中心集中,又指有贯穿全文的线索。读散文应当抓住“形”的特点,由“形”见“神”,体会文章内容。

1.准确、全面地理解“形散神聚”的文体特征

散文有不少特征,如意蕴深邃、语言优美等,“形散神聚”是其基本特征。“形”就是作者“写了什么”,即表情达意的物、景、人、事;“神”就是作者“为什么写”,即表现理念、抒发情感、阐述哲理、表达志趣、寄寓情趣,也就是“情”“理”“志”“趣”。无论是什么文体,文本之“形”,都是为了表现“神”。

2.由“形”入“神”是读懂散文乃至深入领悟最重要的抓手和突破口

阅读散文,应当抓住“形”的特点,由“形”悟“神”,体会文本内容和主旨。先看散文写了什么——人、事、景、物,再借助文中议论、抒情等文字,领悟到为什么写——感情、感悟、哲理、观点等,从“形”“神”的关系上梳理文本,从而把握行文思路和主旨。

【关键能力】

分析“形散神聚”的艺术特点2步走

分析“形散神聚”的艺术特点这种题型是综合性的,几乎涵盖文本的本质内容。因此,答好这种题型须从整体上阅读全文,按照“形—神”关系来梳理文本。

答题分成两步,先析“形散”,再析“神聚”,无论哪一步,都要做到准确、全面。

●典题试做

(2023·炎德英才大联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

泡茶馆

汪曾祺

“泡茶馆”是联大学生特有的语言。本地原来似无此说法,本地人只说“坐茶馆”。“泡”是北京话。其含义很难准确地解释清楚。勉强解释,只能说是持续长久地沉浸其中,像泡泡菜似的泡在里面。“泡蘑菇”“穷泡”,都有长久的意思。北京的学生把北京的“泡”字带到了昆明,和现实生活结合起来,便创造出一个新的语汇。

从西南联大①新校舍出来,有两条街,凤翥街和文林街,都不长。这两条街上至少有不下十家茶馆。

从联大新校舍,往东,折向南,进一座砖砌的小牌楼式的街门,便是凤翥街。街角右手第一家便是一家茶馆。这是一家小茶馆,只有三张茶桌,而且大小不等,形状不一的茶具也是比较粗糙的,随意画了几笔兰花的盖碗。除了卖茶,檐下挂着大串大串的草鞋和地瓜,这也是卖的。张罗茶座的是一个女人。这女人长得很强壮,皮色也颇白净。她生了好些孩子。中国的妇女似乎有一种天授的惊人的耐力,多大的负担也压不垮。

由这家往前走几步,斜对面,曾经开过一家专门招徕大学生的新式茶馆。这家茶馆的桌椅都是新打的,涂了黑漆。堂倌系着白围裙。卖茶用细白瓷壶,不用盖碗。这家茶馆没有什么值得一记的事,而且开了不久就关了。联大学生至今还记得这家茶馆是因为隔壁有一家卖花生米的。这家似乎没有男人,站柜卖货的是姑嫂两人,都还年轻,成天涂脂抹粉。尤其是那个小姑子,见人走过,辄作媚笑。联大学生叫她花生西施。这西施卖花生米是看人行事的。好看的来买,就给得多。难看的给得少。因此我们每次买花生米都推选一个挺拔英俊的“小生”去。

再往前几步,路东,是一个绍兴人开的茶馆。他至今乡音未改。大概他有一种独在异乡为异客的情绪,所以对待从外地来的联大学生异常亲热。他这茶馆里除了卖清茶,还卖一点芙蓉糕、萨其马、月饼、桃酥,都装在一个玻璃匣子里。我们有时觉得肚子里有点缺空而又不到吃饭的时候,便到他这里一边喝茶一边吃两块点心。有一个善于吹口琴的姓王的同学经常在绍兴人茶馆喝茶。他喝茶,可以欠账。不但喝茶可以欠账,我们有时想看电影而没有钱,就由这位口琴专家出面向绍兴老板借一点。绍兴老板每次都是欣然地打开钱柜,拿出我们需要的数目。我们于是欢欣鼓舞,兴高采烈,迈开大步,直奔南屏电影院。

再往前,走过十来家店铺,便是凤翥街口,路东路西各有一家茶馆。

路东一家较小,很干净,茶桌不多。街西那家又脏又乱,地面坑洼不平,一地的烟头、火柴棍、瓜子皮。茶桌也是七大八小,摇摇晃晃,但是生意却特别好。从早到晚,人坐得满满的。也许是因为风水好。到这家吃茶的全部是本地人,本街的闲人、赶马的“马锅头”、卖柴的、卖菜的。他们都抽叶子烟。要了茶以后,便从怀里掏出一个烟盒——圆形,皮制的,外面涂着一层黑漆,打开来,揭开覆盖着的菜叶,拿出剪好的金堂叶子,一支一支地卷起来。

进大西门,是文林街,挨着城门口就是一家茶馆。这是一家最无趣味的茶馆。茶馆墙上的镜框里装的是美国电影明星的照片,蓓蒂·黛维丝、奥丽薇·德·哈茀兰、克拉克·盖博、泰伦宝华……除了卖茶,还卖咖啡、可可。这家的特点是:进进出出的除了穿西服和麂皮夹克的比较有钱的男同学外,还有把头发卷成一根一根香肠似的女同学。

不远几步,街上有一家老式的茶馆,楼上楼下,茶座不少。这家茶馆门前,有一个小摊,卖酸角、拐枣和泡梨。过了春节则有人于门前卖葛根。这种东西可以当零食来吃,我也是在昆明才知道。大学二年级那一年,我和两个外文系的同学经常一早就坐在这家茶馆靠窗的一张桌边,各自看自己的书,有时整整坐一上午,彼此不交语。我这时才开始写作,我的最初几篇小说,即是在这家茶馆里写的。

或问:泡茶馆对联大学生有些什么影响?答曰:第一,可以养其浩然之气。联大的学生自然也是贤愚不等,但多数是比较正派的。那是一个污浊而混乱的时代,学生生活又穷困得近乎潦倒,但是很多人却能自许清高,鄙视庸俗,并能保持绿意葱茏的幽默感,用来对付恶浊和穷困,并不颓丧灰心,这跟泡茶馆是有些关系的。第二,泡茶馆可以接触社会。我对各种各样的人、各种各样的生活都发生兴趣,都想了解了解,跟泡茶馆有一定关系。如果我现在还算一个写小说的人,那么我这个小说家是在昆明的茶馆里泡出来的。

(有删改)

【注】 ①西南联大:前身是由三所大学组建成立的国立长沙临时大学,后西迁至昆明。

本文具有散文“形散神聚”的特色,请简要分析。(6分)

/状元支招/

1.分析“形散”可从以下角度:

(1)从选材来看,文章描写“凤翥街口路西茶馆”各色人等吃茶抽烟的情景,叙述“花生西施”的故事,写绍兴人开的茶馆,也写到其关心帮助联大学生的生活事件,写文林街的两家茶馆,一家规格高档时髦,一家老式又充满市井气息。所写内容丰富,取材自由,体现了散文形散的特点。

(2)从描写地点和对象来看,文章选择两条街上有多家茶馆作为写作对象,自由而随意,体现了散文形散的特点。

(3)从表达方式来看,“从联大新校舍……路东路西各有一家茶馆”,以记叙为主;“除了卖茶……皮色也颇白净”等,以描写为主;结尾“或问:泡茶馆对联大学生有些什么影响?答曰……”,以议论为主。文章综合运用了记叙、描写、议论等多种表达方式,体现了散文形散的特点。

2.分析“神聚”可从以下角度:

(1)从主题看,文章选择凤翥街和文林街两条街上的茶馆作为写作对象,围绕“泡茶馆对联大学生有些什么影响”这一话题,从“可以养其浩然之气”“泡茶馆可以接触社会”两个角度展现这一影响。以联大学生的身份,叙述自己在昆明当地亲身体验的风物人情,以文学的形式还原了一幅平凡真实而又生气淋漓的民间市井生活图景。丰富的内容都是为体现“泡茶馆对联大学生的影响”的主题服务的,体现了散文神聚的特点。

(2)从线索看,“从西南联大新校舍出来,有两条街,凤翥街和文林街,都不长”“从联大新校舍,往东,折向南,进一座砖砌的小牌楼式的街门,便是凤翥街”“由这家往前走几步,斜对面,曾经开过一家专门招徕大学生的新式茶馆”“再往前几步,路东,是一个绍兴人开的茶馆”“再往前,走过十来家店铺,便是凤翥街口,路东路西各有一家茶馆”……文章以空间转换为顺序,线索清晰,贯穿全文,体现了散文“神聚”的特点。

【答案】 (1)形散:①取材自由,内容丰富,既写到了联大学子、花生西施、绍兴老板等各色人群,又有对当地民间日常生活、风土习俗的描绘;②描写的空间地点自由多样,既写到了凤翥街的多家茶馆,还写到了文林街的茶馆;③运用的表达方式较丰富,富有变化,既有记叙、描写,也有议论。(2)神聚:①主题明确集中,丰富的内容都是为体现“泡茶馆对联大学生的影响”的主题服务的;②线索清晰,贯穿全文,以空间的推移为线索,移步换景。

找短板 强突破 全面促提升

短板 不会从“形散”和“神聚”的角度回答问题

很多考生只知道散文形散神聚的特点,但读不懂文本,不会从“形散”和“神聚”的角度回答,不能多角度理解“形散”和“神聚”,答题角度无从下手,思考不全面,答题要点遗漏,文本挖掘不深,答案浮于表面。

针对突破

●对点强化

(2023·重庆市名校9月月考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

文本一:

聆听井冈山

素 素

井冈山,盈眼皆为绿色。我就想,如果绿色是井冈山的盖头,那么我们此行的目的,可能就是撩开它梢上的绿,去寻觅它蕊里的红吧。

接下来的日子,果然就是这样。我们一路走过无数个地方,无论山上、水边,还是村镇之畔,无处不踩着潮湿的绿意。属于井冈山的红,

一部分陈列在各类博物馆或纪念馆里,一部分涂写在小村或古镇的墙壁上。我尤其注意到了写在井冈山墙壁上的红,它其实是红军当年留下的标语。数量极其可观,不只是一条两条,而是成百上千条;颜色斑驳而多样,或是红漆,或是白粉,或是黑墨汁;字迹也隐显各异,有的清晰可念,有的模糊难辨,有的影影绰绰。这些标语像一支支从不同方向赶来的队伍,个个张大了嘴巴,以默片的姿态呼喊着,而这一条条光影斑驳的拷贝,就悬浮在露天的墙壁上,眩晕了我的眼睛。

尽管有人告诉我,墙壁上写有标语的村镇,就是红军当年的驻地。我仍无法想象,大敌当前,战争残酷,在少有的那么一点空隙里,竟有人一笔一画地往墙壁上写出这么多大字。我去过的地方叫宁冈,叫东固,不论是街巷、祠堂,还是照壁、屋前,一切可以书写的地方,几乎被标语给密集地覆盖了。也就是说,在那段特殊的日子,出自红军之手的标语,把整个井冈山都染红了。

革命需要鼓动。红军当年要不断地吸收新战士,井冈山人管这叫“扩红”,当然离不开标语和口号。革命需要打胜仗。红军与白军发生过的战斗不胜其数,光是大规模的反围剿就有五次,要打垮围追堵截的白军,也离不开标语和口号。革命需要农民的支持。红军战士大多是农民出身,他们正是为了打土豪、分田地而参加了红军,要动员一贫如洗的百姓拥护红军,更是离不开标语和口号。

毛泽东曾说:中国这个国家,离开农民休想干出什么事情来。这应该是他有感而发的肺腑之言。摩尔说过的话,应算是一种站在世界高度的评断:在中国,农民在革命中的作用甚至超过了俄国,他们为最终摧毁旧秩序提供了炸药。伟人和学者的话,纯朴中透着真理。每一句,我都隐约听见了与井冈山标语口号相类似的声音。

走在写有标语口号的村镇里,另一种景象曾出乎我的意料。井冈山现为吉安所辖,而吉安地区古称庐陵。这里是两宋宰相文天祥、大臣胡铨的故里,也是文学家欧阳修、诗人杨万里、《永乐大典》主编解缙的家乡。史上曾出过21位宰辅、18位状元、16位榜眼、14位探花、近3000

名进士,素称“文章节义之邦”,更荣享“金庐陵”之美名。岁月蹉跎,世态炎凉。庐陵光芒却至今仍闪耀在古香古色的村落里。我看到,国学经典和家教名句,隐约还留在书院或祠堂的门楣上,而这些书院或祠堂就是当年红军机关的所在地。在名门望族警世敦人的家训和楹联旁边,可能就是红军战士的标语口号,现代的革命文化,古代的历史文化,在这里形成了既相冲突又相辉映的文化奇观。

井冈山不只是标语红,山歌也红。它是革命的摇篮,也是山歌的摇篮。山歌大概可算歌谣的一种,故井冈山的山歌,也被称为红色歌谣。

土耳其作家帕慕克的代表作是《我的名字叫红》,他以此书荣获诺贝尔文学奖。我曾经想模仿一下帕慕克,取“井冈山的名字叫红”。我写的是井冈山的红色标语,我写的是井冈山的红色歌谣。可是,我没有明目张胆地去抄袭帕慕克,还是决定以聆听的姿态,向我心目中的井冈山致意。

在此之前,与井冈山有关的歌曲,我最熟悉的是《映山红》和《红星照我去战斗》。一支是悠长的女声,一支是明快的男声,虽然都很抒情,却不能说是原汁原味的山歌。可他们的嗓音就有这样的魔力,只要听到了这两支歌,心就随之飞往那片开满杜鹃花的山冈上,飞往那只顺江流而下的竹排上。

在井冈山采风,听山歌是一个重要内容。记得,在那天的见面会上,有一个女子竟唱着山歌从后排走上前台。唱山歌的女子叫江满凤。人长得并不漂亮,也可以说很老土,虽只三十多岁,中年妇女的疲惫和操劳,满满地写在了那张被晒黑了的脸上。然而,就在我用都市的眼光打量她的时候,她的歌声就把我那点说不出口的优越给镇住了:

啊呀嘞,红军阿哥你慢慢走嘞,小心路上就有石头,碰到阿哥的脚指头,疼在老妹的心哪头……

歌没听完,我的眼泪就流出来了。后来知道,江满凤的爷爷就是井冈山的红军,搜集整理了许多红军歌谣。他的牺牲地在井冈山的下庄

村,留给家里唯一的遗物,就是一个记录了30多首红军歌谣的本子。很小很小的江满凤,就跟着父亲学唱这些歌谣。于是,她唱出的山歌,带有很浓的客家味。这别具一格的山歌却成全了她,有一天,她正唱着《红军阿哥你慢慢走》,被电视剧《井冈山》的主创者无意中听到了,立刻就决定让她带着这支歌去北京,给他们在片中唱插曲。《井冈山》热播之后,江满凤和她的山歌出了大名,不少地方都来要她去工作,还给她更体面的活儿干。她却哪里也不想去,就喜欢在山上给游客“打山歌”。别人问她,你为什么喜欢唱山歌?她说,她想让更多的人记住井冈山,记住红军先烈。

仔细思量,这绝非是冠冕堂皇的套话。井冈山的山歌再多,也没有在井冈山牺牲的先烈多。不论在露天的陵园,还是在纪念馆的墙上,那些密密麻麻的名字和数字,曾让我不忍举目端看。记得,解说员曾反复地强调说:在井冈山牺牲的烈士太多了,光是有名有姓的烈士就有多少多少……说是成千上万,其实何止是成千上万啊。

夜半三更哟盼天明,寒冬腊月哟盼春风。若要盼得哟红军来,岭上开遍哟映山红……

红军走远了,井冈山还在。井冈山在,红军就在。因为我听见了,他们都在。不信,你也侧耳去听……

(有删改)

文本二:

散文的“形”,主要指散文的选材和行文方式,就好比一个人的形体、相貌等外部特征,我们能一目了然。对于散文来说,上下千年,纵横万里,大到一个全球性事件,小到一滴水、一粒沙子,无一不是它的选材内容。这就是现代作家郁达夫所说的:“散记清谈易为,并且包含很广,人间天上,草木虫鱼,无不可谈”(《〈达夫自选集〉序》)。与这种广博的选材内容相适应,散文的行文方式也是多种多样的:或以意念为核心展示一个个片段的画面,或以情感为线索叙述一个事件的过程,或以特定的人物或事件为中心反映社会生活的变迁……

而散文的“神”,主要指渗透在字里行间的情绪、主题、意蕴、发展线索等。好像一个人的精神、气质等内在的东西,你只有经过细细地琢磨才能感受得到。可以说“神”是散文的主心骨,没有了它,一篇散文就散了架,也就不能支撑起来。

所谓“形散”,指散文的选材和行文方式十分灵活、多样,且富于变化。从一篇散文中,往往可以看出作者的想象极为丰富,思维的跨度很大,简直是纵横捭阖、任意驰骋;行文时的笔法也很随意,如行云流水,舒卷自如,或描写,或议论,或抒情,或叙事,可交叉进行,因而显得摇曳多姿。

(摘编自《中国现代诗歌散文欣赏》)

1.【选材和组材】有人认为文本一的最后一段可以删去,你是否赞同?结合文章简要分析。(5分)

【答案】 观点一:不可删去。(1分)①照应题目,总结收束全文,使文章浑然一体;②将山与红军融为一体,凸显井冈山精神的伟大和永恒,深化文章主题;③表达了作者的期待,留给读者更多的思考空间。(每点2分,答出其中任意两点即可)

观点二:可以删去。(1分)①以歌声结尾,巧妙地照应题目中的“聆听”,令人回味悠长;②“映山红”的形象与红色精神相互映衬,暗示了文章的主旨;③含蓄地表达作者的期待,言有尽而意无穷。(每点2分,答出其中任意两点即可)

【解析】 观点一:不可以删去。最后一段写到“我听见了”“你也侧耳去听”和题目《聆听井冈山》相照应,并且本文是通过井冈山的红色标语和红色歌谣来表现井冈山的革命精神,所以最后一段写到红军和井冈山总结收束了全文,使文章结构更完整,使文章浑然一体。最后一段提到“井冈山在,红军就在”将井冈山和红军融为一体,凸显井冈山精神的伟大和永恒,深化了文章主题。“不信,你也侧耳去听”表达了作者的期待,留给读者更多的思考空间。观点二:可以删去。如果删去最后一段,就以《映山红》这首歌结尾,而文章的题目是《聆听井冈

山》,歌声和题目中的“聆听”相互照应,令人回味悠长。《映山红》是与井冈山有关的红色歌谣,描绘的是开满杜鹃花的山冈,所以“映山红”的形象与红色精神相互映衬,凸显井冈山的伟大精神,暗示了文章的主旨。以红色歌谣结尾,含蓄地表达作者的期待,留给读者更多的思考空间,言有尽而意无穷。

2.【分析把握“形散神聚”的特征】散文讲究“形散神聚”,请依据你对文本二的理解,赏析文本一“形散神聚”的艺术特点。(6分)

【答案】 (1)本文的“神”是表现红色的革命精神。(2分)(2)本文的“形”:①是红色革命标语,围绕红色标语,作者选取大量素材,通过标语形式、内容以及革命年代起到的作用,突出其中蕴含的红色革命精神;②是红色歌谣,通过对记忆中的红歌和唱红歌的人的描述,体现人民对红军的赞扬和纪念,感受伟大的红色革命精神。(每点2分)

【解析】 本文的题目是《聆听井冈山》,写了革命圣地井冈山。井冈山和中国红军融为一体,凸显井冈山精神的伟大和永恒,所以本文的中心思想主要是表达红色革命精神。本文主要写了红色革命标语,并突出了标语口号中蕴含的红色革命精神。围绕红色标语,先写到红军当年留下的标语数量极其可观,颜色斑驳多样,字迹也隐显各异。然后又想象到在当年那段特殊的日子,这些出自红军之手的标语,把整个井冈山都染红了。接着写到革命需要鼓动,离不开标语口号,革命需要打胜仗,也离不开标语口号,革命需要农民的支持,也离不开标语口号。最后写到在写有标语口号的村镇里,国学经典和家教名句,隐约还留在书

院或祠堂的门楣上,而这些书院或祠堂就是当年红军机关的所在地。在名门望族警世敦人的家训和楹联旁边,可能就是红军战士的标语口号,现代的革命文化,古代的历史文化,在这里形成了既相冲突又相辉映的文化奇观。通过写井冈山的红色标语口号,突出标语口号中蕴含的红色革命精神。井冈山的山歌也多,井冈山的山歌,也被称为红色歌谣。本文借用土耳其作家帕慕克的代表作《我的名字叫红》,将本文命名为《聆听井冈山》,从而表达对心中的井冈山的敬意。然后又写到自己最熟悉的和井冈山有关的歌曲《映山红》和《红星照我去战斗》,只要听到了这两支歌,心就随之飞往那片开满杜鹃花的山冈上,飞往那只顺江

流而下的竹排上。最后又写到在井冈山采风,遇到唱山歌的女子江满凤,作为井冈山红军的后代,从小就跟随父亲学唱红军歌谣,并且为电视剧《井冈山》唱插曲,给游客“打山歌”,目的是让更多的人记住井冈山,记住红军先烈。最后又说到井冈山的山歌再多,也没有在井冈山牺牲的先烈多。通过写红色歌谣,让更多的人记住了井冈山,记住红军先烈,从而让读者感受伟大的红色革命精神。