高考语文二轮复习写作考点练透5议论文主体段落的写作技法 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文二轮复习写作考点练透5议论文主体段落的写作技法 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 283.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 16:03:56 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

复习四 写作

考点练透5 议论文主体段落的写作技法

定重点 讲技法 掌握解题术

如果说整篇作文是一串精美的项链,那么段落就是组成项链的一颗颗璀璨的珍珠。就像任何一颗珍珠出现瑕疵都会影响整串项链的价值一样,文章的任何一个段落出现问题,也会影响整篇作文的质量。主体段落的写法是文法的问题,法高则文必妙,因此应当特别重视。

●高分技法

【必备知识】

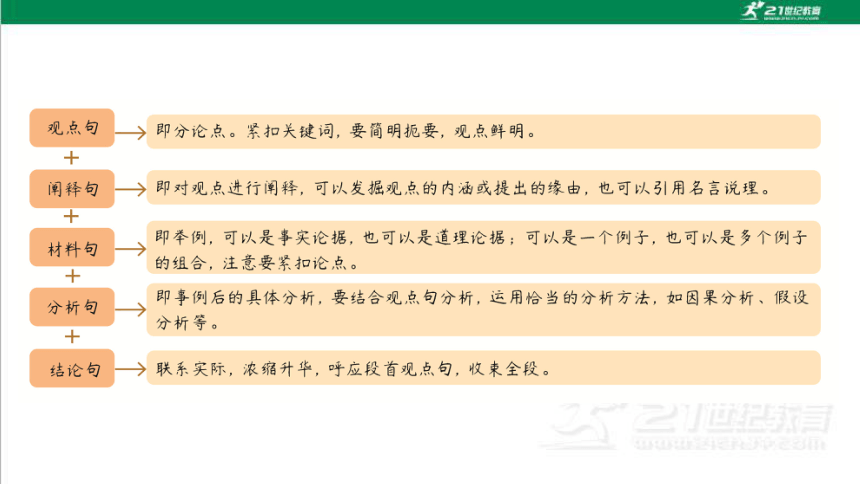

要增强议论文的阐释性,关键是要写好议论文的主体段落。一篇好的议论文,必须有标准的议论段:观点句、阐释句、材料句、分析句、结论句等,它们功能各不相同。

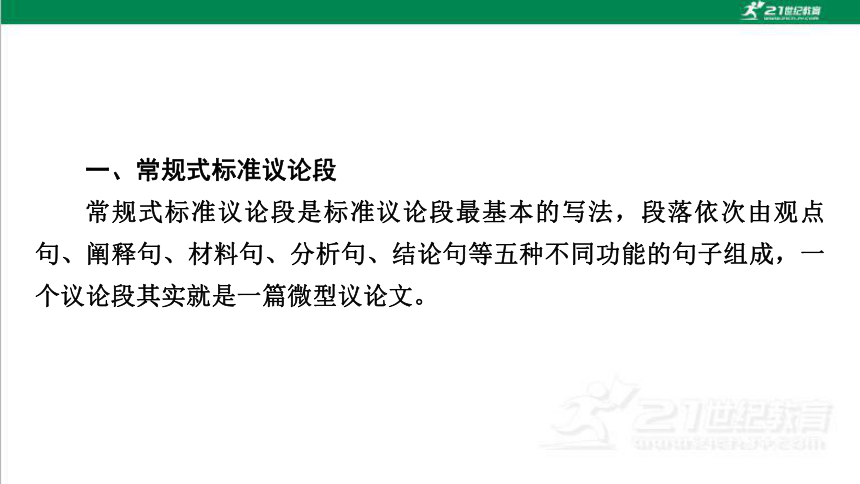

一、常规式标准议论段

常规式标准议论段是标准议论段最基本的写法,段落依次由观点句、阐释句、材料句、分析句、结论句等五种不同功能的句子组成,一个议论段其实就是一篇微型议论文。

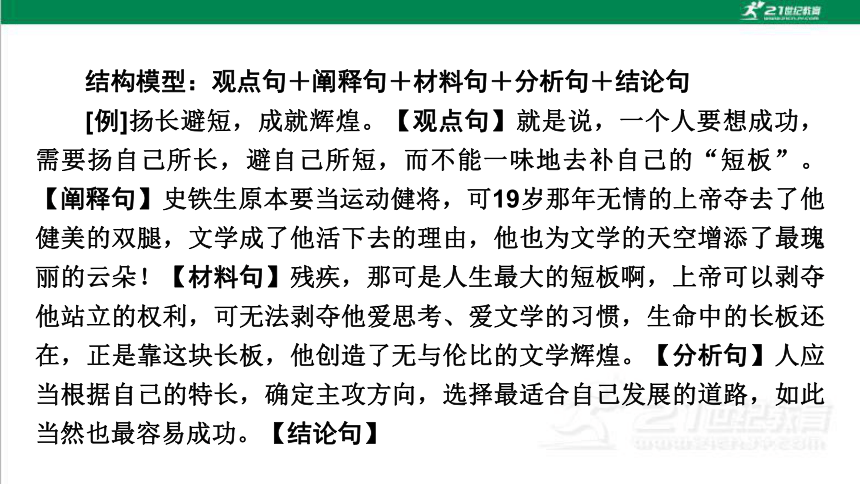

结构模型:观点句+阐释句+材料句+分析句+结论句

[例]扬长避短,成就辉煌。【观点句】就是说,一个人要想成功,需要扬自己所长,避自己所短,而不能一味地去补自己的“短板”。【阐释句】史铁生原本要当运动健将,可19岁那年无情的上帝夺去了他健美的双腿,文学成了他活下去的理由,他也为文学的天空增添了最瑰丽的云朵!【材料句】残疾,那可是人生最大的短板啊,上帝可以剥夺他站立的权利,可无法剥夺他爱思考、爱文学的习惯,生命中的长板还在,正是靠这块长板,他创造了无与伦比的文学辉煌。【分析句】人应当根据自己的特长,确定主攻方向,选择最适合自己发展的道路,如此当然也最容易成功。【结论句】

【运用点拨】

这个议论段共五句话,第一句是本段的中心句,其实就是分论点;第二句话是对分论点的解释,揭示分论点的内涵;第三句话叙述论据材料;第四句话分析材料,促进材料与分论点的融合;第五句话总结全段,回扣分论点,首尾照应。五句话构成一个议论段,有论点,有论据,有论证,有结论,就是一篇微型议论文。

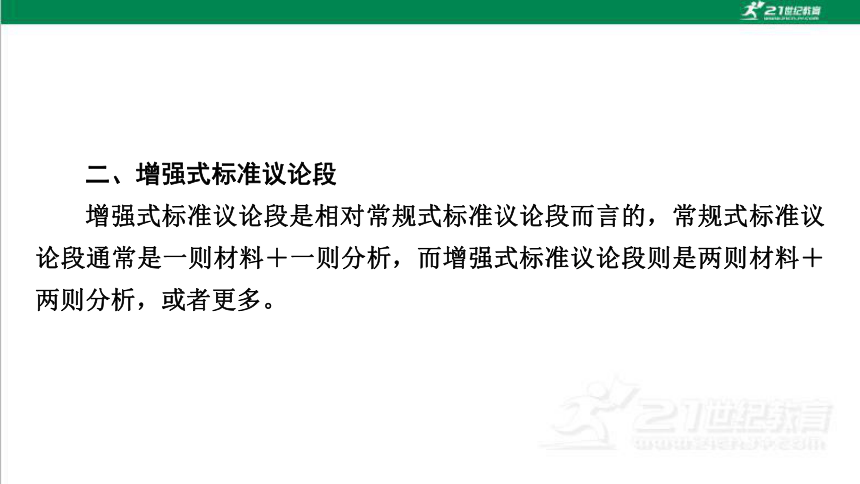

二、增强式标准议论段

增强式标准议论段是相对常规式标准议论段而言的,常规式标准议论段通常是一则材料+一则分析,而增强式标准议论段则是两则材料+两则分析,或者更多。

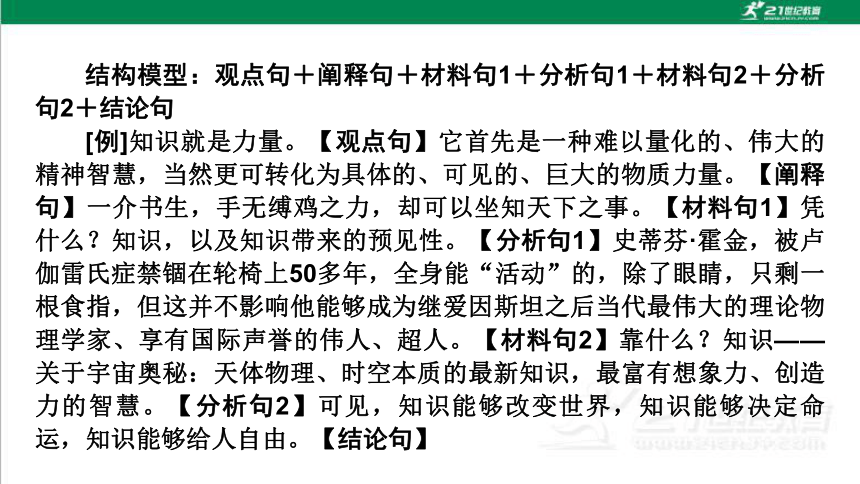

结构模型:观点句+阐释句+材料句1+分析句1+材料句2+分析句2+结论句

[例]知识就是力量。【观点句】它首先是一种难以量化的、伟大的精神智慧,当然更可转化为具体的、可见的、巨大的物质力量。【阐释句】一介书生,手无缚鸡之力,却可以坐知天下之事。【材料句1】凭什么?知识,以及知识带来的预见性。【分析句1】史蒂芬·霍金,被卢伽雷氏症禁锢在轮椅上50多年,全身能“活动”的,除了眼睛,只剩一根食指,但这并不影响他能够成为继爱因斯坦之后当代最伟大的理论物理学家、享有国际声誉的伟人、超人。【材料句2】靠什么?知识——关于宇宙奥秘:天体物理、时空本质的最新知识,最富有想象力、创造力的智慧。【分析句2】可见,知识能够改变世界,知识能够决定命运,知识能够给人自由。【结论句】

【运用点拨】

在这一议论段里,阐释句和结论句之间,两次列举论据材料,并分别对其进行分析。这实际上是在常规式论证的基础上,增加了一个层次的事实论证。这样论证就显得更加充分,说理也更加有力。

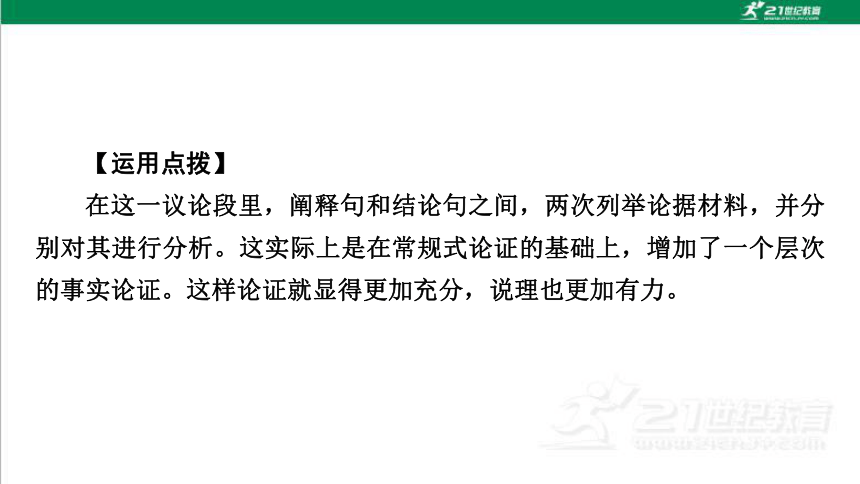

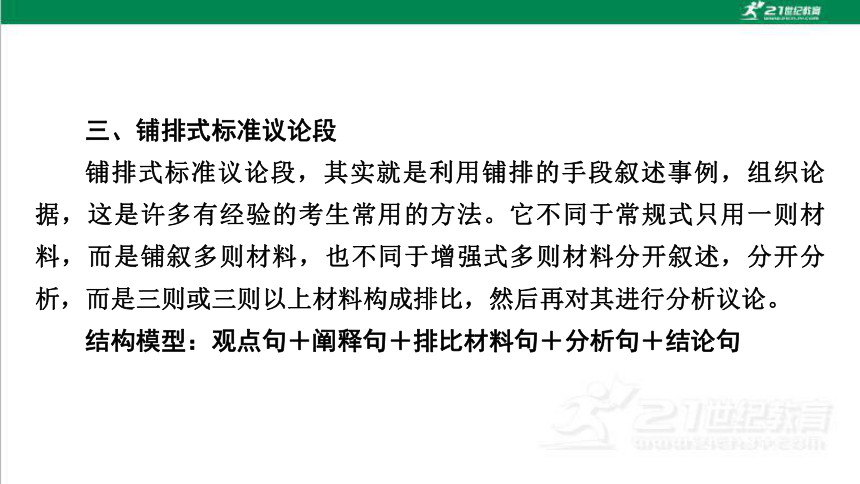

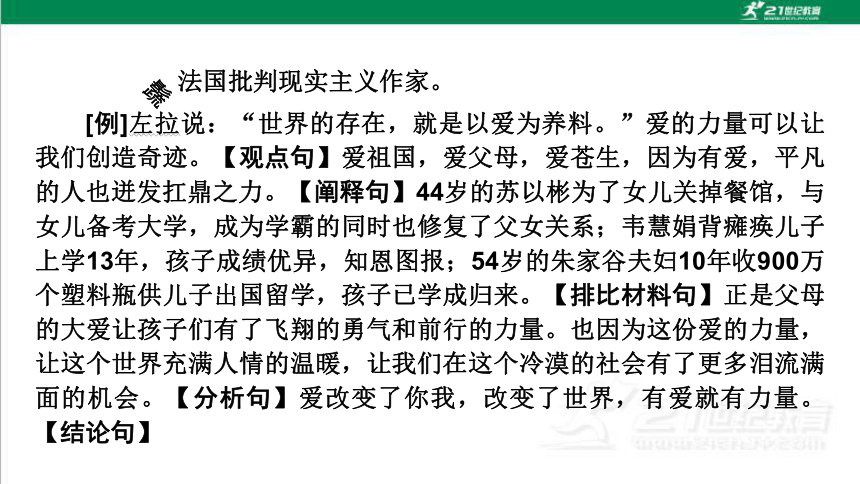

三、铺排式标准议论段

铺排式标准议论段,其实就是利用铺排的手段叙述事例,组织论据,这是许多有经验的考生常用的方法。它不同于常规式只用一则材料,而是铺叙多则材料,也不同于增强式多则材料分开叙述,分开分析,而是三则或三则以上材料构成排比,然后再对其进行分析议论。

结构模型:观点句+阐释句+排比材料句+分析句+结论句

[例]左拉说:“世界的存在,就是以爱为养料。”爱的力量可以让我们创造奇迹。【观点句】爱祖国,爱父母,爱苍生,因为有爱,平凡的人也迸发扛鼎之力。【阐释句】44岁的苏以彬为了女儿关掉餐馆,与女儿备考大学,成为学霸的同时也修复了父女关系;韦慧娟背瘫痪儿子上学13年,孩子成绩优异,知恩图报;54岁的朱家谷夫妇10年收900万个塑料瓶供儿子出国留学,孩子已学成归来。【排比材料句】正是父母的大爱让孩子们有了飞翔的勇气和前行的力量。也因为这份爱的力量,让这个世界充满人情的温暖,让我们在这个冷漠的社会有了更多泪流满面的机会。【分析句】爱改变了你我,改变了世界,有爱就有力量。【结论句】

?

法国批判现实主义作家。

【运用点拨】

在结构上,铺排式与常规式没有区别,只是单一的材料变成了复合材料,用一组大致相同的句子来叙述苏以彬、韦慧娟、朱家谷夫妇三则材料,这种铺排叙事简洁,内容集中,可以增强论据的集团效应。

四、对比式标准议论段

对比式标准议论段,就是从正反两个方面来选择材料,叙述论据,并对其进行分析议论。这种构段方法,其实就是我们平时所说的正反对比论证。

结构模型:观点句+阐释句+正面材料句+分析句+反面材料句+分析句+结论句

[例]沉稳从磨难而来。【观点句】一个人若没有经历无数的挫折与磨难,身陷蜜水与襁褓之中,自然无法拥有沉稳的性格,一遇困境,便心浮气躁,岂能成所谓大事者哉。【阐释句】君不见文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,左丘失明厥有《国语》,孙子膑脚《兵法》修列。【正面材料句】没有经历磨难,便无法形成沉稳的性格,也就无法取得辉煌的成就。【分析句】始皇建秦以来,不居安思危,身陷声色犬马,终心浮气躁,毫无沉稳。一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑。【反面材料句】倘若秦王不念纷奢,经历磨难,以求沉稳,

?

出自司马迁《报任安书》,直接引用

则可递三世以至万世而为君。 【分析句】所以,年轻人要勇于面对磨难,临危不惧,居安思危,在磨难中历练沉稳。【结论句】

?

出自贾谊《过秦论》,灵活引用

【运用点拨】

文段在阐释句之后,先举几个贤人历经磨难而终究成功的事例,再述秦王朝三世而亡的事例,正反对比鲜明,论证指向一目了然。文段每叙述一则材料,随即进行议论分析,其实也可以先叙述正反材料,然后对其进行综合分析。

五、正反式标准议论段

这里说的正反式标准议论段,是就对材料的分析而言的,不同于论据材料本身的正反对比。这种构段模式,一般在材料句之后先借助因果分析对材料进行正面分析,然后再用假设推导的方法从反面对其进行分析。

结构模型:观点句+阐释句+材料句+正面分析句+反面分析句+结论句

[例]人要靠奋斗冲破“埋没”的命运。【观点句】命运不是上天设定的一成不变的“囚室”,而是多种现实力量决定的动态的“客栈”,奋斗是改变个人命运的不二法门。【阐释句】爱因斯坦就曾被埋没在一个专利局中,充当小职员的平凡角色。但他没有灰心,抓住一切机会进行研究,终于开创了物理学的新天地。【材料句】正因为他不甘心忍受被“埋没”的命运,没有因“埋没”而“窒息”,不管在怎样不利的情况下,他始终没有丧失向上的勇气和力量,他坚信:不失千里之志的千里马,终有奋蹄腾飞的日子。【正面分析句】试想,假如他在“埋没”的岁月里,浑浑噩噩,自甘平庸,或是怨天尤人,不思进取,又岂能冲破“埋没”,脱颖而出?【反面分析句】奋斗,让饱经风雨的生命美丽绽放!【结论句】

【运用点拨】

文段在叙述论据材料之后,用“正因为……”对论据材料作正面分析,再用“试想,假如……”对论据材料进行反面分析,由正而反,正反结合,说理充分,论证有力。

六、融合式标准议论段

融合是指材料和分析高度融合,难分彼此。有一些事例家喻户晓,用不着专门的叙述,用这样的材料做论据,就可以省去对材料的叙述,而以分析代替叙述,将材料和分析融为一体,以增强议论的力度。

结构模型:观点句+阐释句+材料、分析融合句+结论句

[例]学习和成长都不能急于求成,急功近利。【观点句】凡立功名于世者,无不是从小处做起,注意点点滴滴的积累,有意识地培养自己的品德才能,不断自我完善的。【阐释句】若无每日闻鸡起舞坚持不懈的毅力,那么祖逖又怎能北伐中原而名垂千古呢?若无长年笔走龙蛇墨染池水的工夫,那么王羲之又怎能挥毫盖世被尊为书圣呢?若无半生钻研演算草稿盈筐的血汗,那么陈景润又怎能摘取明珠享誉世界呢?【材

料、分析融合句】所以我们要摈弃急于求成、急功近利的思想,梳理勤学苦练、积少成多的人生态度。【结论句】

?

陈景润研究数学皇冠明珠哥德巴赫猜想

【运用点拨】

这一议论段实际用了三则论据材料,一是祖逖闻鸡起舞的故事,二是王羲之苦练书法的故事,三是陈景润攻克数学难题的故事,因为这几个故事人们耳熟能详,考生省去对它们的介绍,直接进入分析,也恰到好处。

七、简化式标准议论段

简化式实际上是省略了材料句的标准议论段,除此以外,还可以省略阐释句和结论句。

结构模型:观点句+材料句+分析句

[例]自信,但不能盲目。【观点句】三国时的马谡乃蜀军一员大将。镇守街亭,他把二十万大军驻扎在高山上,久经沙场的老将王平力劝他撤离此山,理由让在场的将士信服,但唯有马谡仍然坚持自己的意见,结果被司马氏围山断水,放火烧山,蜀军不战而乱,几乎全军覆没。马谡也依军法被处斩,身首异处。【材料句】街亭失守,是因为马谡不懂兵法吗?不,他自幼熟读兵法,曾献计于诸葛亮,使其七擒孟获,平定南方边境;又离间曹睿与司马懿,使司马懿被罢官归田。马谡的失败,是因为他狂妄自大,盲目自信,不能听取别人的正确意见。【分析句】

【运用点拨】

这一议论段只有观点、材料和分析三种功能的句子。但无论怎样减省,也不能省去对材料的分析,那样就只有孤零零的事例了。观点+事例,没有分析论证,以叙代议,这是议论文写作的大忌。

八、引言式标准议论段

引言式是以名言为材料的,同样要对其进行分析,没有分析,直接拿来做论据,往往武断。

结构模型:观点句+材料句+正面分析句+反面分析句+结论句

[例1]开端决定终端,入手决定出手。【观点句】《老子·道德经》有云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”【材料句】“合抱之木”,不可谓不“大”;“九层之台”,不可谓不“高”;“千里之行”,不可谓不“远”。然而,这“大”“高”“远”,都是从“毫末”“累土”“足下”开始的。【正面分析句】不自“毫末”,何来“合抱”?不起“累土”,哪来“九层”?不始“足下”,何以“千里”?【反面分析句】可见,“始”之重要,一切贵在“始”。【结论句】

[例2]积累是生命的年轮。【观点句】《老子·道德经》有云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”【材料句】“合抱之木”,不可谓不“大”;“九层之台”,不可谓不“高”;“千里之行”,不可谓不“远”。然而,“大”“高”“远”,都是由“毫末”“累土”“足下”一点点累积而成的。【正面分析句】没有“毫末”之积,何来“合抱”之大?没有“累土”之积,哪来“九层”之高?没有“足下”之积,怎至“千里”之远?【反面分析句】可见,成功贵在“积累”。【结论句】

[例3]对立统一是辩证法的精髓。【观点句】《老子·道德经》有云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”【材料句】“合抱之木”,不可谓不“大”;“九层之台”,不可谓不“高”;“千里之行”,不可谓不“远”。然而,这“大” “高”“远”,都是由“毫末”“累土”“足下”一点点发展而来、累积而成的。这“大”“高”“远”中分别包含着“小”“矮” “近”,“小”“矮”“近”中则分别孕育着“大”“高”“远”;矛盾的双方既对立又统一,互为前提,相互依存,相辅相成,交错共生。【正面分析句】没有“小”,也就无所谓“大”;没有“矮”,也就无所谓“高”;没有“近”,也就无所谓“远”。【反面分析句】可见,大小、高矮、远近等都是辩证统一的。【结论句】

【运用点拨】

同样的名言材料,经过不同的分析,就可以得出不同的结论,为不同的论点服务。可见对材料的分析的重要。对于主体段而言,最核心的构件是观点、材料和分析。分论点是主体段的灵魂,没有分论点,主体段就变成没有灵魂的散谈。而材料和分析则是构成主体段的血肉,没有材料,只有分析,主体段是空泛的,而缺少分析的主体段,只是材料的简单展示,无法产生无以辩驳的逻辑力量。

【关键能力】

议论文主体段落强化技法

1.原因分析法

思路:已知结论→探究原因

常用句式:①正因为……所以……;②之所以……是因为……

设问形式:①为什么会有这样的结果呢?是因为……;②为什么会有这样的结果呢?是……,是……,不是……,不是……,而是……

2.假设分析法

思路:已有结论材料→反向假设

常用句式:①如果(假如、假设、假若、要是、倘若)……就……(那、那么、那就);②假如……怎能……/若无……怎能……

3.归纳分析法

思路:归纳共性→揭示观点

常用句式:这些人……他们……

●典题试做

(2023·新高考模拟检测)阅读下面的材料,根据要求写作。

1919年,民族危亡之际,中国青年学生掀起了一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动。1949年,中国人从此站立起来了!新中国青年投身于祖国建设的新征程。1979年,“科学的春天”生机勃勃,莘莘学子胸怀报国之志,汇入改革开放的时代洪流。2019年,青春中国凯歌前行,新时代青年奋勇接棒,宣誓“强国有我”。2049年,中华民族实现伟大复兴,中国青年接续奋斗……

请以“青年有担当,中国有希望”为中心论点,写一个议论文主体段。

要求:①必须写观点句、事例句、分析句。②字数控制在200~300字。

/状元支招/

1.青年是五六点钟的太阳,青年有担当,中国才有希望。【观点句】如果把国家比作一棵大树,那么青年人则是树的主干,树的葳蕤往往不取决于花的多少,叶片的新老,而在于枝干粗壮程度和抵抗风霜雨雪的能力。试想如果不是无数青年人的接力奋斗,又怎会有中国今之辉煌。【阐释句】古有一代枭雄孙权,年少万兜鍪,占据东南半壁江山,光大父兄事业,风光无限;近代有鲁迅弃医从文,以改造人民思想为己任,以先进思想注入文学,勇做新文化运动的主力军,使中国文化领域空前繁荣;今有“蛟龙号”总设计师、潜航员叶聪付出超出常人十倍百倍的努力,让大国重器落地。【事例句。三个论据,形成排比,加强气势。】正是无数如他们般有担当的青年前赴后继、接续奋斗,方使中国日月所照,江河所至,皆一派生气!【分析句】

2.青年有担当,中国有希望。【观点句】正如林肯所言:“每个人都应该有这样的信心——人所能负责任,我必能负;人所不能负责任,我亦能负。”【阐释句】一代人有一代人的使命,我们每个青年都要有勇于担当国家责任、时代使命的精神。什么是勇于担当的精神?勇于担当精神是年少周恩来立下的“为中华之崛起而读书”的宏愿;是1919年5月4日无数青年学生为了中国而奋起反抗的震天口号;是在边防斗争中英勇牺牲的边防战士陈祥榕“清澈的爱,只为中国”的铮铮誓言。【事例句】从古至今,无数青年敢常人之不敢,承时代之重任,中国才有了如今的飞腾,才能屹立于世界之林。【分析句】所以,我们青年更应承担起时代赋予的使命,勇于担当!【总结句】

3.青年有担当,中国有希望。【观点句】他们心中有火,眼中有光。【阐释句】巴黎和会上中国外交失败的消息传来,李公朴等青年组织“爱国团”上街演讲,积极参与五四运动,拉开了新民主主义革命的序幕;革命胜利,黎明到来,远在重庆渣滓洞的江姐听到了消息,她含着热泪,和狱友们一起绣出五星红旗,江姐等有志青年前仆后继,视死如归,染就了五星红旗的万丈红光;改革开放的总设计师邓小平同志在南方画了一个圈后,21岁的吕双辉随着无数南下的青年,怀着对改革开放的憧憬,乘着东风一路打拼,造就深圳速度,成就中国辉煌。【事例句】青年强则国强。青年是正午的太阳,有担当、敢担当,他们怀揣建设祖国的热情,奋发图强,他们乐于奉献,敢于当先,他们是民族的希望,是实现中国梦的主力军。【分析句】青年敢想、敢做、敢当,中华民族才能屹立在世界民族之林,四季常青。【总结句】

找短板 强突破 全面促提升

短板 主体段落缺少逻辑分析,结构松散无序

所谓逻辑推进就是作者对问题展开论证的思辨过程。议论文从审题立论到谋篇布局到文章结尾,逻辑论证贯穿始终。许多考生对论点和论据都给予了足够的重视,他们在文章的开头就能够提出一个明确的观点,然后罗列出一个乃至几个与论点相关的材料。但是,怎样利用材料对提出的观点进行深层次地、多角度地论证,都做得不好或者是没做。他们在提出观点后,基本上就在平面上打转,缺少逻辑分析,没有逻辑推进,没有层次递进,因而也就没有层次结构,结构松散无序。

针对突破

1.主体段落布局要清晰。一般段落安排上字数要有多少的区别,做到主次分明、详略得当,能够让阅卷老师感受到论述起伏。

2.过渡段落要得当。段落衔接时,提炼出简短的句子作为过渡段落,在过渡段落中可以用某些关联词体现文章逻辑层次的变化。

3.段与段要紧密相扣。每段论述观点相扣,段与段之间内容呼应,让段落更紧凑,结构更紧密。

●对点强化

(2024·天津卷)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考?请结合你的体验和感悟写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

【参考立意】

1.在定义与被定义间舞蹈:探讨如何在外界期望和个人理想之间找到平衡点,实现自我价值的最大化。

2.自我雕琢,定义未来:强调个人应主动掌握命运,通过不懈努力,打破既定标签,创造属于自己的辉煌。

3.镜照他人,镜鉴自我:将“被定义”比作镜子,通过外界反馈反思自我,同时在“自定义”的过程中不断完善和超越。

复习四 写作

考点练透5 议论文主体段落的写作技法

定重点 讲技法 掌握解题术

如果说整篇作文是一串精美的项链,那么段落就是组成项链的一颗颗璀璨的珍珠。就像任何一颗珍珠出现瑕疵都会影响整串项链的价值一样,文章的任何一个段落出现问题,也会影响整篇作文的质量。主体段落的写法是文法的问题,法高则文必妙,因此应当特别重视。

●高分技法

【必备知识】

要增强议论文的阐释性,关键是要写好议论文的主体段落。一篇好的议论文,必须有标准的议论段:观点句、阐释句、材料句、分析句、结论句等,它们功能各不相同。

一、常规式标准议论段

常规式标准议论段是标准议论段最基本的写法,段落依次由观点句、阐释句、材料句、分析句、结论句等五种不同功能的句子组成,一个议论段其实就是一篇微型议论文。

结构模型:观点句+阐释句+材料句+分析句+结论句

[例]扬长避短,成就辉煌。【观点句】就是说,一个人要想成功,需要扬自己所长,避自己所短,而不能一味地去补自己的“短板”。【阐释句】史铁生原本要当运动健将,可19岁那年无情的上帝夺去了他健美的双腿,文学成了他活下去的理由,他也为文学的天空增添了最瑰丽的云朵!【材料句】残疾,那可是人生最大的短板啊,上帝可以剥夺他站立的权利,可无法剥夺他爱思考、爱文学的习惯,生命中的长板还在,正是靠这块长板,他创造了无与伦比的文学辉煌。【分析句】人应当根据自己的特长,确定主攻方向,选择最适合自己发展的道路,如此当然也最容易成功。【结论句】

【运用点拨】

这个议论段共五句话,第一句是本段的中心句,其实就是分论点;第二句话是对分论点的解释,揭示分论点的内涵;第三句话叙述论据材料;第四句话分析材料,促进材料与分论点的融合;第五句话总结全段,回扣分论点,首尾照应。五句话构成一个议论段,有论点,有论据,有论证,有结论,就是一篇微型议论文。

二、增强式标准议论段

增强式标准议论段是相对常规式标准议论段而言的,常规式标准议论段通常是一则材料+一则分析,而增强式标准议论段则是两则材料+两则分析,或者更多。

结构模型:观点句+阐释句+材料句1+分析句1+材料句2+分析句2+结论句

[例]知识就是力量。【观点句】它首先是一种难以量化的、伟大的精神智慧,当然更可转化为具体的、可见的、巨大的物质力量。【阐释句】一介书生,手无缚鸡之力,却可以坐知天下之事。【材料句1】凭什么?知识,以及知识带来的预见性。【分析句1】史蒂芬·霍金,被卢伽雷氏症禁锢在轮椅上50多年,全身能“活动”的,除了眼睛,只剩一根食指,但这并不影响他能够成为继爱因斯坦之后当代最伟大的理论物理学家、享有国际声誉的伟人、超人。【材料句2】靠什么?知识——关于宇宙奥秘:天体物理、时空本质的最新知识,最富有想象力、创造力的智慧。【分析句2】可见,知识能够改变世界,知识能够决定命运,知识能够给人自由。【结论句】

【运用点拨】

在这一议论段里,阐释句和结论句之间,两次列举论据材料,并分别对其进行分析。这实际上是在常规式论证的基础上,增加了一个层次的事实论证。这样论证就显得更加充分,说理也更加有力。

三、铺排式标准议论段

铺排式标准议论段,其实就是利用铺排的手段叙述事例,组织论据,这是许多有经验的考生常用的方法。它不同于常规式只用一则材料,而是铺叙多则材料,也不同于增强式多则材料分开叙述,分开分析,而是三则或三则以上材料构成排比,然后再对其进行分析议论。

结构模型:观点句+阐释句+排比材料句+分析句+结论句

[例]左拉说:“世界的存在,就是以爱为养料。”爱的力量可以让我们创造奇迹。【观点句】爱祖国,爱父母,爱苍生,因为有爱,平凡的人也迸发扛鼎之力。【阐释句】44岁的苏以彬为了女儿关掉餐馆,与女儿备考大学,成为学霸的同时也修复了父女关系;韦慧娟背瘫痪儿子上学13年,孩子成绩优异,知恩图报;54岁的朱家谷夫妇10年收900万个塑料瓶供儿子出国留学,孩子已学成归来。【排比材料句】正是父母的大爱让孩子们有了飞翔的勇气和前行的力量。也因为这份爱的力量,让这个世界充满人情的温暖,让我们在这个冷漠的社会有了更多泪流满面的机会。【分析句】爱改变了你我,改变了世界,有爱就有力量。【结论句】

?

法国批判现实主义作家。

【运用点拨】

在结构上,铺排式与常规式没有区别,只是单一的材料变成了复合材料,用一组大致相同的句子来叙述苏以彬、韦慧娟、朱家谷夫妇三则材料,这种铺排叙事简洁,内容集中,可以增强论据的集团效应。

四、对比式标准议论段

对比式标准议论段,就是从正反两个方面来选择材料,叙述论据,并对其进行分析议论。这种构段方法,其实就是我们平时所说的正反对比论证。

结构模型:观点句+阐释句+正面材料句+分析句+反面材料句+分析句+结论句

[例]沉稳从磨难而来。【观点句】一个人若没有经历无数的挫折与磨难,身陷蜜水与襁褓之中,自然无法拥有沉稳的性格,一遇困境,便心浮气躁,岂能成所谓大事者哉。【阐释句】君不见文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,左丘失明厥有《国语》,孙子膑脚《兵法》修列。【正面材料句】没有经历磨难,便无法形成沉稳的性格,也就无法取得辉煌的成就。【分析句】始皇建秦以来,不居安思危,身陷声色犬马,终心浮气躁,毫无沉稳。一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑。【反面材料句】倘若秦王不念纷奢,经历磨难,以求沉稳,

?

出自司马迁《报任安书》,直接引用

则可递三世以至万世而为君。 【分析句】所以,年轻人要勇于面对磨难,临危不惧,居安思危,在磨难中历练沉稳。【结论句】

?

出自贾谊《过秦论》,灵活引用

【运用点拨】

文段在阐释句之后,先举几个贤人历经磨难而终究成功的事例,再述秦王朝三世而亡的事例,正反对比鲜明,论证指向一目了然。文段每叙述一则材料,随即进行议论分析,其实也可以先叙述正反材料,然后对其进行综合分析。

五、正反式标准议论段

这里说的正反式标准议论段,是就对材料的分析而言的,不同于论据材料本身的正反对比。这种构段模式,一般在材料句之后先借助因果分析对材料进行正面分析,然后再用假设推导的方法从反面对其进行分析。

结构模型:观点句+阐释句+材料句+正面分析句+反面分析句+结论句

[例]人要靠奋斗冲破“埋没”的命运。【观点句】命运不是上天设定的一成不变的“囚室”,而是多种现实力量决定的动态的“客栈”,奋斗是改变个人命运的不二法门。【阐释句】爱因斯坦就曾被埋没在一个专利局中,充当小职员的平凡角色。但他没有灰心,抓住一切机会进行研究,终于开创了物理学的新天地。【材料句】正因为他不甘心忍受被“埋没”的命运,没有因“埋没”而“窒息”,不管在怎样不利的情况下,他始终没有丧失向上的勇气和力量,他坚信:不失千里之志的千里马,终有奋蹄腾飞的日子。【正面分析句】试想,假如他在“埋没”的岁月里,浑浑噩噩,自甘平庸,或是怨天尤人,不思进取,又岂能冲破“埋没”,脱颖而出?【反面分析句】奋斗,让饱经风雨的生命美丽绽放!【结论句】

【运用点拨】

文段在叙述论据材料之后,用“正因为……”对论据材料作正面分析,再用“试想,假如……”对论据材料进行反面分析,由正而反,正反结合,说理充分,论证有力。

六、融合式标准议论段

融合是指材料和分析高度融合,难分彼此。有一些事例家喻户晓,用不着专门的叙述,用这样的材料做论据,就可以省去对材料的叙述,而以分析代替叙述,将材料和分析融为一体,以增强议论的力度。

结构模型:观点句+阐释句+材料、分析融合句+结论句

[例]学习和成长都不能急于求成,急功近利。【观点句】凡立功名于世者,无不是从小处做起,注意点点滴滴的积累,有意识地培养自己的品德才能,不断自我完善的。【阐释句】若无每日闻鸡起舞坚持不懈的毅力,那么祖逖又怎能北伐中原而名垂千古呢?若无长年笔走龙蛇墨染池水的工夫,那么王羲之又怎能挥毫盖世被尊为书圣呢?若无半生钻研演算草稿盈筐的血汗,那么陈景润又怎能摘取明珠享誉世界呢?【材

料、分析融合句】所以我们要摈弃急于求成、急功近利的思想,梳理勤学苦练、积少成多的人生态度。【结论句】

?

陈景润研究数学皇冠明珠哥德巴赫猜想

【运用点拨】

这一议论段实际用了三则论据材料,一是祖逖闻鸡起舞的故事,二是王羲之苦练书法的故事,三是陈景润攻克数学难题的故事,因为这几个故事人们耳熟能详,考生省去对它们的介绍,直接进入分析,也恰到好处。

七、简化式标准议论段

简化式实际上是省略了材料句的标准议论段,除此以外,还可以省略阐释句和结论句。

结构模型:观点句+材料句+分析句

[例]自信,但不能盲目。【观点句】三国时的马谡乃蜀军一员大将。镇守街亭,他把二十万大军驻扎在高山上,久经沙场的老将王平力劝他撤离此山,理由让在场的将士信服,但唯有马谡仍然坚持自己的意见,结果被司马氏围山断水,放火烧山,蜀军不战而乱,几乎全军覆没。马谡也依军法被处斩,身首异处。【材料句】街亭失守,是因为马谡不懂兵法吗?不,他自幼熟读兵法,曾献计于诸葛亮,使其七擒孟获,平定南方边境;又离间曹睿与司马懿,使司马懿被罢官归田。马谡的失败,是因为他狂妄自大,盲目自信,不能听取别人的正确意见。【分析句】

【运用点拨】

这一议论段只有观点、材料和分析三种功能的句子。但无论怎样减省,也不能省去对材料的分析,那样就只有孤零零的事例了。观点+事例,没有分析论证,以叙代议,这是议论文写作的大忌。

八、引言式标准议论段

引言式是以名言为材料的,同样要对其进行分析,没有分析,直接拿来做论据,往往武断。

结构模型:观点句+材料句+正面分析句+反面分析句+结论句

[例1]开端决定终端,入手决定出手。【观点句】《老子·道德经》有云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”【材料句】“合抱之木”,不可谓不“大”;“九层之台”,不可谓不“高”;“千里之行”,不可谓不“远”。然而,这“大”“高”“远”,都是从“毫末”“累土”“足下”开始的。【正面分析句】不自“毫末”,何来“合抱”?不起“累土”,哪来“九层”?不始“足下”,何以“千里”?【反面分析句】可见,“始”之重要,一切贵在“始”。【结论句】

[例2]积累是生命的年轮。【观点句】《老子·道德经》有云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”【材料句】“合抱之木”,不可谓不“大”;“九层之台”,不可谓不“高”;“千里之行”,不可谓不“远”。然而,“大”“高”“远”,都是由“毫末”“累土”“足下”一点点累积而成的。【正面分析句】没有“毫末”之积,何来“合抱”之大?没有“累土”之积,哪来“九层”之高?没有“足下”之积,怎至“千里”之远?【反面分析句】可见,成功贵在“积累”。【结论句】

[例3]对立统一是辩证法的精髓。【观点句】《老子·道德经》有云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”【材料句】“合抱之木”,不可谓不“大”;“九层之台”,不可谓不“高”;“千里之行”,不可谓不“远”。然而,这“大” “高”“远”,都是由“毫末”“累土”“足下”一点点发展而来、累积而成的。这“大”“高”“远”中分别包含着“小”“矮” “近”,“小”“矮”“近”中则分别孕育着“大”“高”“远”;矛盾的双方既对立又统一,互为前提,相互依存,相辅相成,交错共生。【正面分析句】没有“小”,也就无所谓“大”;没有“矮”,也就无所谓“高”;没有“近”,也就无所谓“远”。【反面分析句】可见,大小、高矮、远近等都是辩证统一的。【结论句】

【运用点拨】

同样的名言材料,经过不同的分析,就可以得出不同的结论,为不同的论点服务。可见对材料的分析的重要。对于主体段而言,最核心的构件是观点、材料和分析。分论点是主体段的灵魂,没有分论点,主体段就变成没有灵魂的散谈。而材料和分析则是构成主体段的血肉,没有材料,只有分析,主体段是空泛的,而缺少分析的主体段,只是材料的简单展示,无法产生无以辩驳的逻辑力量。

【关键能力】

议论文主体段落强化技法

1.原因分析法

思路:已知结论→探究原因

常用句式:①正因为……所以……;②之所以……是因为……

设问形式:①为什么会有这样的结果呢?是因为……;②为什么会有这样的结果呢?是……,是……,不是……,不是……,而是……

2.假设分析法

思路:已有结论材料→反向假设

常用句式:①如果(假如、假设、假若、要是、倘若)……就……(那、那么、那就);②假如……怎能……/若无……怎能……

3.归纳分析法

思路:归纳共性→揭示观点

常用句式:这些人……他们……

●典题试做

(2023·新高考模拟检测)阅读下面的材料,根据要求写作。

1919年,民族危亡之际,中国青年学生掀起了一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动。1949年,中国人从此站立起来了!新中国青年投身于祖国建设的新征程。1979年,“科学的春天”生机勃勃,莘莘学子胸怀报国之志,汇入改革开放的时代洪流。2019年,青春中国凯歌前行,新时代青年奋勇接棒,宣誓“强国有我”。2049年,中华民族实现伟大复兴,中国青年接续奋斗……

请以“青年有担当,中国有希望”为中心论点,写一个议论文主体段。

要求:①必须写观点句、事例句、分析句。②字数控制在200~300字。

/状元支招/

1.青年是五六点钟的太阳,青年有担当,中国才有希望。【观点句】如果把国家比作一棵大树,那么青年人则是树的主干,树的葳蕤往往不取决于花的多少,叶片的新老,而在于枝干粗壮程度和抵抗风霜雨雪的能力。试想如果不是无数青年人的接力奋斗,又怎会有中国今之辉煌。【阐释句】古有一代枭雄孙权,年少万兜鍪,占据东南半壁江山,光大父兄事业,风光无限;近代有鲁迅弃医从文,以改造人民思想为己任,以先进思想注入文学,勇做新文化运动的主力军,使中国文化领域空前繁荣;今有“蛟龙号”总设计师、潜航员叶聪付出超出常人十倍百倍的努力,让大国重器落地。【事例句。三个论据,形成排比,加强气势。】正是无数如他们般有担当的青年前赴后继、接续奋斗,方使中国日月所照,江河所至,皆一派生气!【分析句】

2.青年有担当,中国有希望。【观点句】正如林肯所言:“每个人都应该有这样的信心——人所能负责任,我必能负;人所不能负责任,我亦能负。”【阐释句】一代人有一代人的使命,我们每个青年都要有勇于担当国家责任、时代使命的精神。什么是勇于担当的精神?勇于担当精神是年少周恩来立下的“为中华之崛起而读书”的宏愿;是1919年5月4日无数青年学生为了中国而奋起反抗的震天口号;是在边防斗争中英勇牺牲的边防战士陈祥榕“清澈的爱,只为中国”的铮铮誓言。【事例句】从古至今,无数青年敢常人之不敢,承时代之重任,中国才有了如今的飞腾,才能屹立于世界之林。【分析句】所以,我们青年更应承担起时代赋予的使命,勇于担当!【总结句】

3.青年有担当,中国有希望。【观点句】他们心中有火,眼中有光。【阐释句】巴黎和会上中国外交失败的消息传来,李公朴等青年组织“爱国团”上街演讲,积极参与五四运动,拉开了新民主主义革命的序幕;革命胜利,黎明到来,远在重庆渣滓洞的江姐听到了消息,她含着热泪,和狱友们一起绣出五星红旗,江姐等有志青年前仆后继,视死如归,染就了五星红旗的万丈红光;改革开放的总设计师邓小平同志在南方画了一个圈后,21岁的吕双辉随着无数南下的青年,怀着对改革开放的憧憬,乘着东风一路打拼,造就深圳速度,成就中国辉煌。【事例句】青年强则国强。青年是正午的太阳,有担当、敢担当,他们怀揣建设祖国的热情,奋发图强,他们乐于奉献,敢于当先,他们是民族的希望,是实现中国梦的主力军。【分析句】青年敢想、敢做、敢当,中华民族才能屹立在世界民族之林,四季常青。【总结句】

找短板 强突破 全面促提升

短板 主体段落缺少逻辑分析,结构松散无序

所谓逻辑推进就是作者对问题展开论证的思辨过程。议论文从审题立论到谋篇布局到文章结尾,逻辑论证贯穿始终。许多考生对论点和论据都给予了足够的重视,他们在文章的开头就能够提出一个明确的观点,然后罗列出一个乃至几个与论点相关的材料。但是,怎样利用材料对提出的观点进行深层次地、多角度地论证,都做得不好或者是没做。他们在提出观点后,基本上就在平面上打转,缺少逻辑分析,没有逻辑推进,没有层次递进,因而也就没有层次结构,结构松散无序。

针对突破

1.主体段落布局要清晰。一般段落安排上字数要有多少的区别,做到主次分明、详略得当,能够让阅卷老师感受到论述起伏。

2.过渡段落要得当。段落衔接时,提炼出简短的句子作为过渡段落,在过渡段落中可以用某些关联词体现文章逻辑层次的变化。

3.段与段要紧密相扣。每段论述观点相扣,段与段之间内容呼应,让段落更紧凑,结构更紧密。

●对点强化

(2024·天津卷)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考?请结合你的体验和感悟写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

【参考立意】

1.在定义与被定义间舞蹈:探讨如何在外界期望和个人理想之间找到平衡点,实现自我价值的最大化。

2.自我雕琢,定义未来:强调个人应主动掌握命运,通过不懈努力,打破既定标签,创造属于自己的辉煌。

3.镜照他人,镜鉴自我:将“被定义”比作镜子,通过外界反馈反思自我,同时在“自定义”的过程中不断完善和超越。