天津市2024—2025学年度北京师范大学天津生态城附属学校高二第二学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市2024—2025学年度北京师范大学天津生态城附属学校高二第二学期第一次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 310.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-01 18:02:28 | ||

图片预览

文档简介

北京师范大学天津生态城附属学校

2024-2025学年度高二年级第二学期第一次月考

历史试卷

注意事项:

1、本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间60分钟。

2、答I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上,只交答题卡,试卷学生带走,以备讲评。

第I卷(选择题,满分60分)

一、选择题(本题共30小题,每小题只有一个选项符合要求。每题2分,共60分)

1.儒学发端于孔子,经孟子、荀子而确立,直至董仲舒时成为比较成熟的封建社会的意识形态,明清之际诸儒发出“天下兴亡,匹夫有责”的呐喊,这一过程正是从诸子争鸣到一家独尊又到对传统儒学的扬弃发展。这些思想透露出

A.市民阶层价值取向需求B.汉代儒学背离了先秦的儒学思想

C.政治统治借助人伦秩序D.儒家文化与时代选择的共同作用

2.《易经》传说由上古圣人伏羲氏始创。“(伏羲氏)仰观象于天,俯观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德以类万物之情。”班固作《汉书》时着力突出《易经》的重要性,将其排在所有书籍门类首位。班固此举

A.表明对时代主流文化的认同B.表达对上古传统文化的继承

C.体现对华夏人文始祖的敬仰D.彰显对文化多元共融的追求

3.孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋

A.儒学统治地位动摇B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学D.阳明心学影响深远

4.明朝人聂豹(1486-1563)认为“今日格一物、明日格一物......于身心无所得者,往往有之”,若有志于圣学,应“精察此心之天理,以充满吾良知本体之量”。材料反映出聂豹

A.继承了程朱理学的方法论B.批判了儒家思想的神圣地位

C.认可了王阳明心学的理论D.论述了清静无为的政治观点

5.《新学伪经考》认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”,没了孔子学说的“微言大义”。《孔子改制考》遵奉孔子为托古改制的改革家。这两部书()

A.从根本上动摇了“恪守祖训”的观念B.拉开了维新运动的序幕

C.使唯有变法才能救亡的观念深入人心D.反映了全体书生的要求

6.表1所示列举了汉语中“文化”的词源解析。它们所蕴含的中华传统文化的内涵是

表1

词项 词源分析

“文” “纹理”,引申出“人为修养和美、善、德行之义”

“化” “改变”

“文”+“化”(文与化并联使用) 引申出“以文教化”之义

“文化”(“文”与“化”合成一个词使用) 文治和教化

A.人文精神B.道法自然C.崇德尚贤D.自强不息

7.在古埃及,很多神是幻想出的人类和其他动物的合体。两河流域的神多以纯粹的人类形象出现,但也没有完全与动物脱离,一些画像中神的身旁都会出现动物,动物也标志着神对应的特征和能力。由此可知

A.世界文化发展具有地域特色B.西亚文化借鉴了古埃及文化

C.神话是现实生活的真实反映D.认知动物水平体现文明程度

8.时空不同,文化各异。下图中,地域、文化成就及特征对应正确的是

A.①-金字塔-建筑艺术深受宗教影响

B.②-《源氏物语》-借鉴吸收中华文化

C.③-《几何原本》-崇尚理性和思辨

D.④-“悬诗”-融合东西方的文化遗产

9.中国、印度的文化有很大一部分是通过阿拉伯人传入欧洲的;阿拉伯文化本身是在吸收了古代希腊、古代东方文化的基础上产生的,阿拉伯帝国充当了东西方之间的文化使者。促成阿拉伯帝国这一特殊身份的客观原因是

A.东西方交流的加深B.阿拉伯人勤奋善学

C.地理位置的特殊性D.阿拉伯帝国的强大

10.古罗马文明是西方文明的重要源头之一,在公共建筑、城市规划、公共卫生等方面的独特而惊人的创造至今仍影响着西方乃至世界。下列属于其“独特而惊人的创造”的是

①城市道路系统和供水排水系统②集体住宅和复合式公寓的建筑形态

③主次分明、院落有序的住宅布局结构④混凝土、拱券和希腊柱式的建筑特征

A.①②B.③④C.①②④D.②③④

11.西方人用机械力学原理解释一切自然现象和过程,以物理学、几何学的概念作为逻辑起点去推断人体运动的模式,研究人体在时间、空间对抗自然的极限能力,从而创造出多种体育运动形式。由此可见,西方体育运动

A.以挑战自然作为目标B.是近代科学革命的产物

C.重在挖掘人体的潜能D.具有科学和理性的精神

12.唐燕乐传入日本后,经过平安朝的乐制改革,把它分为管弦与舞乐两种形式,其中舞乐以舞为主,有器乐伴奏,而管弦则是单纯的器乐演奏,与唐燕乐已大为不同。日本乐书《体源抄》中亦记载了唐太平乐的类似情况:“古太平乐於唐土者,一百四十人等舞之,今於日本则不然,天安天皇时四十舞之,后三十人,今又不然。”这一现象反映出

A.唐乐在日本渐趋本土化B.中华文化圈正式形成

C.日本重视保护本土文化D.中日间文化交流频繁

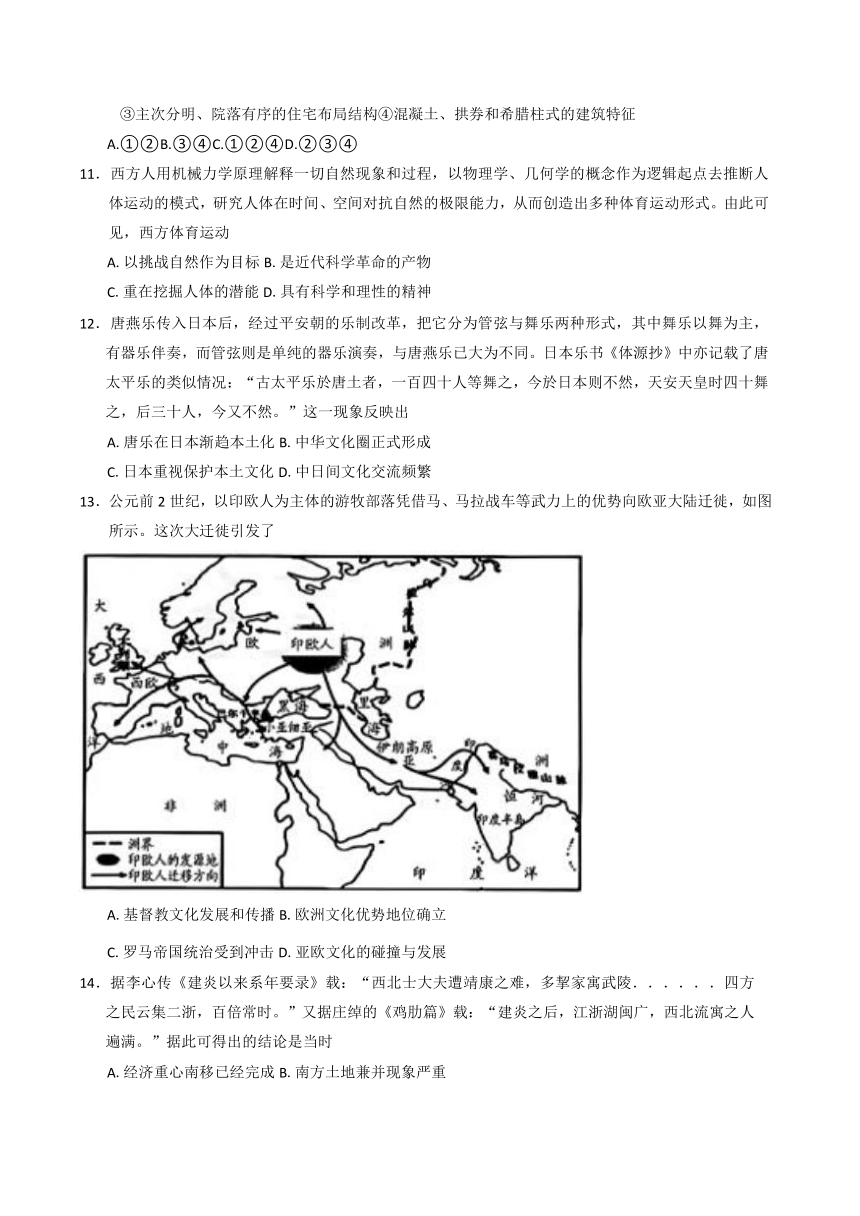

13.公元前2世纪,以印欧人为主体的游牧部落凭借马、马拉战车等武力上的优势向欧亚大陆迁徙,如图所示。这次大迁徙引发了

A.基督教文化发展和传播B.欧洲文化优势地位确立

C.罗马帝国统治受到冲击D.亚欧文化的碰撞与发展

14.据李心传《建炎以来系年要录》载:“西北士大夫遭靖康之难,多挈家寓武陵......四方之民云集二浙,百倍常时。”又据庄绰的《鸡肋篇》载:“建炎之后,江浙湖闽广,西北流寓之人遍满。”据此可得出的结论是当时

A.经济重心南移已经完成B.南方土地兼并现象严重

C.中原地区经济急剧衰退D.社会环境影响人口分布

15.近代中国与东南亚地区出现了巨大的“商品流”“移民流”和“汇款流”。以丝棉贸易为主的互补型商品流通使西南地区与这一地区形成了一个丝棉贸易圈。基于地缘经济基础上的移民网络及其衍生而来的华侨汇款,则成为密切东南沿海地区与这一地区经贸联系的纽带。这主要反映了中国与东南亚地区

A.经济合作发展迅速B.经济贸易联系密切

C.合作机制日益完善D.产业互补特色明显

16.据统计,1990年中国流动人口为2135万人,占中国总人口的1.89%;五年后流动人口几乎翻了两番,达到7073万人,占比提高到5.86%。造成人口流动的主要原因是

A.农村经济发展遇到瓶颈期B.北上广等一线城市的吸引

C.城乡差別发生根本性改变D.市场经济体制改革的推行

17.据有关资料,美国跨族婚姻从1970年的30万宗发展到2000年310万宗,在1990年人口普查时,有130万的美国白人因理不清他们的族裔血脉一直无法确切登记,干脆就填写“美利坚族裔”。这反映出美国

A.种族族群界限消失B.种族差异导致社会关系混乱

C.人口结构发生改变D.跨族婚姻促进民族国家认同

18.表1是1960-2000年美国总人口增长中移民所占的比例。据此可知移民

表1

时间 1960-1970年 1970-1980年 1980-1990年 1990-2000年

比例(%) 11 33 39 34

A.主要来自东欧原社会主义国家B.使美国多元文化发展的程度加深

C.由体力劳动者转变为知识精英D.是美国经济快速发展的主要原因

19.北京大学邓小南教授提出“草原文化带”这一理念,意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机,生成为一种高于经济利益之上的文明形态。例如宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言,它们之间相相互影响,彼此依存,直至水乳交融。这说明陆上丝绸之路

A.形成了高级文明形态B.侧重于塑造文化特色

C.促进了文明融合发展D.缔造出灿烂草原文化

20.伴随着阵阵悦耳的驼铃和漫天的黄沙,葡萄、苜蓿、石榴等作物来到中国。葡萄最早为古埃及人栽培,《史记》中“葡萄”写作“蒲陶”,是希腊文Botrus的音译。当时中国引进葡萄和葡萄酿酒技术。石榴原产波斯,中亚南亚西亚也都有悠久的栽种历史。这

A.促进了欧洲殖民扩张B.改变了地区人文地理格局

C.有利于世界文明交流D.满足了人们日常生活所需

21.图2所示为发现于甘肃嘉峪关魏晋时期墓葬砖画中的“吃烧烤”场景。据此可知,当时

甘肃嘉峪关魏晋时期墓葬砖画中的“吃烧烤”场景

A.丝绸之路助推不同文化交流B.中国饮食结构发生了改变

C.西域的饮食习俗传入中原地区D.西域社会经济得到了发展

22.贡德·弗兰克在其著作《白银资本:重视经济全球化中的东方》中认为,从“航海大发现直到18世纪末工业革命之前,是亚洲时代”,中国“是这个时代全球经济体系的中心”。但当代学者张跃发却认为“那时确实出现了一个全球经济体系”,但是这个体系的中心“不在中国而在西欧”。上述两种观点

A.全面描述了近代全球经济一体化的趋势B.较为准确反映了此时期中国的国际地位

C.认为西欧已取代亚洲成为全球经济中心D.认为工业革命推动了全球经济体系建立

23.《申报》(1874年)刊载时人言论“夫人之奢侈者,精其食,美其服,奇巧其器具,各习是也。乃吾静夜自思,假设一邦之富人,食必糙米,服必布衣,用必粗恶之具,则营业工匠自食其力之人又何以自鬻其技能?安能各臻于富乎?民不能自富,国又何由富乎?”这反映出

A.主张节俭为治国理民之策B.西俗传播改变人们传统价值观念

C.“重义轻利”思想广为弘扬D.工商业阶层的社会地位得到提高

24.1983年宝洁公司的多国团队研发出一种液体洗涤剂,在美国和日本同时发售:在美国市场上,产品名称为“液体汰渍”;在日本,则被称为“洗出望外2000”。这一做法

A.体现了美国新知识经济的到来B.反映了文化对经济的影响

C.推动了商品生产的全球化D.表明了跨国公司的兴盛

25.亚历山大的东征,从西方到东方,从希腊到印度,建立了一个空前庞大的帝国,直到今天,他的名字还被很多人传颂,这是因为东征和帝国的建立

A.使罗马帝国进入黄金时期B.破坏了东西方之间经济联系

C.给东方人民带来巨大灾难D.促进了东西方文化的大交汇

26.“西班牙人和葡萄牙人的征服带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣......印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的同时,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。”这表明

A.殖民扩张给美洲带来了先进文化B.移民社会存在文化认同的问题

C.人口迁徙是文化交融的主要途径D.古代美洲文化的形成存在障碍

27.有法国政治家评价拿破仑:“没有多少人能够在自己的有生之年以外还影响着如此许多之人。如果说他的辉煌能够抵挡时间的侵蚀,那是因为他的生命在我们每个人身上都产生了一种亲密的回响。”并称赞他帮助塑造了现代法国。下列项中,最能体现拿破仑“帮助塑造了现代法国”的是

A.发动“雾月政变”B.编纂《民法典》

C.废除雇佣兵制D.取得奥斯特里茨战役大捷

28.一位意大利爱国者在1814年写道:“没有人比我更懂得湿润意大利土壤并使之恢复生气的每一滴慷慨的法国人鲜血的价值。”“法国人鲜血的价值”主要是指,拿破仑对外战争

A.促进了意大利共和国建立B.传播了大革命成果

C.加速了罗马法向外传播D.推动了意大利统一

29.法国驻印度支那总督于1926年写道:“这场用鲜血覆盖了整个欧洲的战争......在距我们遥远的国度里唤起了一种独立的意识。......在过去几年中......一切都发生了变化。”下列史实可以佐证该观点的是

A.中国的辛亥革命B.印度的非暴力不合作运动兴起

C.阿尔及利亚独立D.东欧一系列社会主义国家建立

30.二战后,印度的政治体制学习英国,主要官方语言为印地语和英语,而历史传统中的种姓因素等仍影叫看政治与社会生活。在埃及,官方宗教和官方语言分别是伊斯兰教和阿拉伯语,但也有不少人信仰基督教并使用英语和法语。这体现出新兴民族国家

A.完全摆脱宗主国影响B.逐步走上现代化道路

C.文化呈现多样化特征D.独立过程中留有隐患

第II卷(非选择题,满分40分)

二、非选择题

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料“古典”指以“六经”为代表的先秦典籍。《史记》太史公曰:“书缺有间矣。”

唐司马贞解释说:“言古典残缺有年栽,故曰有间。”《后汉书》称孝明皇帝“垂情古典,游意经艺......正坐自讲,诸儒并听”。

有学者提出,对“中国古典”的学术研究可称为“中国古典学”,它至少涵盖三个层面。其一,商周文献、诸子之学、秦汉典籍,以《汉书·艺文志》中所列六类书目为代表。其二,与典籍相关的文字学,如陶玉石器上的刻划文字、甲骨文、金文、简帛文字、两汉今古文以及相关的音韵学、训诂学,以汉代的《尔雅》《释名》《说文解字》为代表。其三,以传世经典与文字资料为线索,充分利用考古资料,统合研究“中国古典”,如古代文明、思想文化、学术史研究等。

有西方学者认为,从西周到魏晋时期为中华文明的“古典时代”。进入古典时代后,技术发展使得农业和整个文明的扩展速度与强度都大大超越过去。秦汉帝国确立了其后中华文明发展的基本要素。该文明要素的结构不仅包括庞大官僚体系和国内服务系统,还包括把这个广大的文明连接起来的道路和运河,支持着农业基础的灌溉网络,以及保护中国内地免于游牧民族袭扰的庞大的边墙。正如这些成就所表明的,中华文明是全部人类历史上最具创造力和影响力的文明之一。

-摘编自《百年考古推动中国古典学步入黄金时代》《全球文明史》等(1)根据材料,概括“中国古典学”的研究对象。(6分)

根据材料并结合所学知识,归纳中国在“古典时代”的开创性贡献。(6分)

32.新航路开辟后,咖啡、蔗糖、棉花等经济作物曾经享誉世界。阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

咖啡树最早产于非洲的埃塞俄比亚高原,13世纪传到阿拉伯半岛西南端的也门。公元1547年,奥斯曼土耳其帝国占领了也门。当时也门的咖啡种植已颇具规模,但人们用咖啡制作饮料时只利用果肉部分,而把味道更好的咖啡豆丢弃了。土耳其人搜集这些被废弃的咖啡豆,经也门著名的摩卡港出口欧洲各地。从此,“摩卡咖啡”作为咖啡馆菜单上的一种固定饮品被人们津津乐道。16世纪末,咖啡进入意大利后,得到教皇克雷蒙八世的喜爱和推崇,很快广泛地被基督教世界接受。17世纪,荷兰人在印度和印尼爪哇岛广泛种植咖啡。18世纪初,咖啡种子被荷兰人带到巴西,由于气候非常适宜咖啡生长,巴西成为目前世界上最大的咖啡生产国。18世纪,英国人发现投资咖啡种植利润丰厚,就在其殖民地牙买加蓝山山脉大量种植,由此逐渐形成享誉世界的“牙买加蓝山咖啡”。

-摘编自金昊霖《咖啡的洲际旅行》等

材料二

在哥伦布发现新大陆后,中南美洲成为全世界的蔗糖生产中心。起先是在西班牙殖民地牙买加等岛屿,然后转移到葡萄牙人的殖民地巴西。17世纪后,欧洲人在加勒比海地区大量建立种植园,成千上万的非洲黑奴被贩运到此。也是从这个时候开始,蔗糖成为真正意义上的世界商品,在美洲生产、在欧洲销售。18世纪之后,在英国,糖已经从一种奢侈品和稀有品变成一种日用品和必需品。

-摘编自(日本)北川稔《一粒砂糖里的世界史》等

材料三

1700年时,任何一位理性的观察家都会认为世界棉花生产将仍以印度或中国为中心,事实上,直到1780年,这些国家生产的原棉和棉纺织品数量远大于欧洲和北美。然而在1860年,一切都改变了,数以百万计的机械锭子-由蒸汽机驱动,由受薪工人操作-产出数百万磅纱线。棉花不再由家庭种植,而是由奴隶种植,供应数千英里之外的工厂,而这些工厂又距离布料的最终消费者数千英里。欧洲的资本家和国家以惊人的速度占据了棉花产业的中心。他们利用他们的新地位启动了工业革命。中国和印度以及世界上许多其他地区则越来越屈从于一个以欧洲为中心的棉花帝国。

-摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料一,概括咖啡成为世界性商品的原因。(4分)

(2)根据材料二,指出中南美洲成为全世界蔗糖生产中心的推动因素。结合所学,分析蔗糖生产引发的美洲族群的新变化。(8分)

(3)根据材料三,概括19世纪资本主义国家棉花产业发展的特点,并结合所学,分析工厂制度对推动棉花产业发展起到的作用。(8分)

33.近代以来,人们在不断的迁徙中求生存、谋发展。阅读材料,回答问题。(8分)

表2近代以来全球国际人口迁移

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲移出4800万,1834-1941年亚洲移出1200-3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为9475万,1985-1990年年增长率为259%

-据邬沧萍《世界人口》等编制

根据材料,提取一个或几个信息,围绕“近代以来全球人口迁移的趋势”为主题,自拟一个观点,并展开论述(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度天津市北京师范大学天津生态城附属学校高二第二学期第一次月考历史试题答案

1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.A

7.A

8.A

9.C

10.C

11.D

12.A

13.D

14.D

15.B

16.D

17.D

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.B

24.B

25.D

26.B

27.B

28.B

29.B

30.C

31.

(1) 对象:以 “六经” 为代表的先秦典籍和秦汉典籍;先秦和秦汉的文字学;考古资料。

(2) 贡献:专制主义中央集权制度的建立,奠定两千年中国古代政治格局;以家庭为单位的小农经济的出现,成为中国古代农业经济的基本生产模式;从百家争鸣到尊崇儒术的演变,丰富和发展了中华文化的内涵;文字的发明和演变,传播和传承中华文明;《诗经》与楚辞分别开创了浪漫主义文学和现实主义文学的先河,《史记》开创了纪传体通史体裁。

32.

(1) 传播路线:非洲 - 亚洲 - 欧洲 - 美洲。原因:欧洲与西亚地区的交流;教会力量的作用;新航路的开辟、近代西方殖民扩张的推动;亚洲、美洲等热带区域适合咖啡作物的生长。

(2) 因素:新航路的开辟;黑奴贸易提供了劳动力;社会需求的增长。变化:印第安人数量的锐减,欧洲白人和非洲黑人数量的激增,白人、黑人、印第安人以及他们相互之间的混血后代,逐渐成为美洲大陆的主要居民。

(3) 特点:雇佣工人使用机器生产;在世界各地拓展原料产地和销售市场;欧洲成为棉花产业的中心。作用:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有益于科学管理、提高生产效率,从而产生更大的经济效益。

33. 略

2024-2025学年度高二年级第二学期第一次月考

历史试卷

注意事项:

1、本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间60分钟。

2、答I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上,只交答题卡,试卷学生带走,以备讲评。

第I卷(选择题,满分60分)

一、选择题(本题共30小题,每小题只有一个选项符合要求。每题2分,共60分)

1.儒学发端于孔子,经孟子、荀子而确立,直至董仲舒时成为比较成熟的封建社会的意识形态,明清之际诸儒发出“天下兴亡,匹夫有责”的呐喊,这一过程正是从诸子争鸣到一家独尊又到对传统儒学的扬弃发展。这些思想透露出

A.市民阶层价值取向需求B.汉代儒学背离了先秦的儒学思想

C.政治统治借助人伦秩序D.儒家文化与时代选择的共同作用

2.《易经》传说由上古圣人伏羲氏始创。“(伏羲氏)仰观象于天,俯观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德以类万物之情。”班固作《汉书》时着力突出《易经》的重要性,将其排在所有书籍门类首位。班固此举

A.表明对时代主流文化的认同B.表达对上古传统文化的继承

C.体现对华夏人文始祖的敬仰D.彰显对文化多元共融的追求

3.孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋

A.儒学统治地位动摇B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学D.阳明心学影响深远

4.明朝人聂豹(1486-1563)认为“今日格一物、明日格一物......于身心无所得者,往往有之”,若有志于圣学,应“精察此心之天理,以充满吾良知本体之量”。材料反映出聂豹

A.继承了程朱理学的方法论B.批判了儒家思想的神圣地位

C.认可了王阳明心学的理论D.论述了清静无为的政治观点

5.《新学伪经考》认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”,没了孔子学说的“微言大义”。《孔子改制考》遵奉孔子为托古改制的改革家。这两部书()

A.从根本上动摇了“恪守祖训”的观念B.拉开了维新运动的序幕

C.使唯有变法才能救亡的观念深入人心D.反映了全体书生的要求

6.表1所示列举了汉语中“文化”的词源解析。它们所蕴含的中华传统文化的内涵是

表1

词项 词源分析

“文” “纹理”,引申出“人为修养和美、善、德行之义”

“化” “改变”

“文”+“化”(文与化并联使用) 引申出“以文教化”之义

“文化”(“文”与“化”合成一个词使用) 文治和教化

A.人文精神B.道法自然C.崇德尚贤D.自强不息

7.在古埃及,很多神是幻想出的人类和其他动物的合体。两河流域的神多以纯粹的人类形象出现,但也没有完全与动物脱离,一些画像中神的身旁都会出现动物,动物也标志着神对应的特征和能力。由此可知

A.世界文化发展具有地域特色B.西亚文化借鉴了古埃及文化

C.神话是现实生活的真实反映D.认知动物水平体现文明程度

8.时空不同,文化各异。下图中,地域、文化成就及特征对应正确的是

A.①-金字塔-建筑艺术深受宗教影响

B.②-《源氏物语》-借鉴吸收中华文化

C.③-《几何原本》-崇尚理性和思辨

D.④-“悬诗”-融合东西方的文化遗产

9.中国、印度的文化有很大一部分是通过阿拉伯人传入欧洲的;阿拉伯文化本身是在吸收了古代希腊、古代东方文化的基础上产生的,阿拉伯帝国充当了东西方之间的文化使者。促成阿拉伯帝国这一特殊身份的客观原因是

A.东西方交流的加深B.阿拉伯人勤奋善学

C.地理位置的特殊性D.阿拉伯帝国的强大

10.古罗马文明是西方文明的重要源头之一,在公共建筑、城市规划、公共卫生等方面的独特而惊人的创造至今仍影响着西方乃至世界。下列属于其“独特而惊人的创造”的是

①城市道路系统和供水排水系统②集体住宅和复合式公寓的建筑形态

③主次分明、院落有序的住宅布局结构④混凝土、拱券和希腊柱式的建筑特征

A.①②B.③④C.①②④D.②③④

11.西方人用机械力学原理解释一切自然现象和过程,以物理学、几何学的概念作为逻辑起点去推断人体运动的模式,研究人体在时间、空间对抗自然的极限能力,从而创造出多种体育运动形式。由此可见,西方体育运动

A.以挑战自然作为目标B.是近代科学革命的产物

C.重在挖掘人体的潜能D.具有科学和理性的精神

12.唐燕乐传入日本后,经过平安朝的乐制改革,把它分为管弦与舞乐两种形式,其中舞乐以舞为主,有器乐伴奏,而管弦则是单纯的器乐演奏,与唐燕乐已大为不同。日本乐书《体源抄》中亦记载了唐太平乐的类似情况:“古太平乐於唐土者,一百四十人等舞之,今於日本则不然,天安天皇时四十舞之,后三十人,今又不然。”这一现象反映出

A.唐乐在日本渐趋本土化B.中华文化圈正式形成

C.日本重视保护本土文化D.中日间文化交流频繁

13.公元前2世纪,以印欧人为主体的游牧部落凭借马、马拉战车等武力上的优势向欧亚大陆迁徙,如图所示。这次大迁徙引发了

A.基督教文化发展和传播B.欧洲文化优势地位确立

C.罗马帝国统治受到冲击D.亚欧文化的碰撞与发展

14.据李心传《建炎以来系年要录》载:“西北士大夫遭靖康之难,多挈家寓武陵......四方之民云集二浙,百倍常时。”又据庄绰的《鸡肋篇》载:“建炎之后,江浙湖闽广,西北流寓之人遍满。”据此可得出的结论是当时

A.经济重心南移已经完成B.南方土地兼并现象严重

C.中原地区经济急剧衰退D.社会环境影响人口分布

15.近代中国与东南亚地区出现了巨大的“商品流”“移民流”和“汇款流”。以丝棉贸易为主的互补型商品流通使西南地区与这一地区形成了一个丝棉贸易圈。基于地缘经济基础上的移民网络及其衍生而来的华侨汇款,则成为密切东南沿海地区与这一地区经贸联系的纽带。这主要反映了中国与东南亚地区

A.经济合作发展迅速B.经济贸易联系密切

C.合作机制日益完善D.产业互补特色明显

16.据统计,1990年中国流动人口为2135万人,占中国总人口的1.89%;五年后流动人口几乎翻了两番,达到7073万人,占比提高到5.86%。造成人口流动的主要原因是

A.农村经济发展遇到瓶颈期B.北上广等一线城市的吸引

C.城乡差別发生根本性改变D.市场经济体制改革的推行

17.据有关资料,美国跨族婚姻从1970年的30万宗发展到2000年310万宗,在1990年人口普查时,有130万的美国白人因理不清他们的族裔血脉一直无法确切登记,干脆就填写“美利坚族裔”。这反映出美国

A.种族族群界限消失B.种族差异导致社会关系混乱

C.人口结构发生改变D.跨族婚姻促进民族国家认同

18.表1是1960-2000年美国总人口增长中移民所占的比例。据此可知移民

表1

时间 1960-1970年 1970-1980年 1980-1990年 1990-2000年

比例(%) 11 33 39 34

A.主要来自东欧原社会主义国家B.使美国多元文化发展的程度加深

C.由体力劳动者转变为知识精英D.是美国经济快速发展的主要原因

19.北京大学邓小南教授提出“草原文化带”这一理念,意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机,生成为一种高于经济利益之上的文明形态。例如宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言,它们之间相相互影响,彼此依存,直至水乳交融。这说明陆上丝绸之路

A.形成了高级文明形态B.侧重于塑造文化特色

C.促进了文明融合发展D.缔造出灿烂草原文化

20.伴随着阵阵悦耳的驼铃和漫天的黄沙,葡萄、苜蓿、石榴等作物来到中国。葡萄最早为古埃及人栽培,《史记》中“葡萄”写作“蒲陶”,是希腊文Botrus的音译。当时中国引进葡萄和葡萄酿酒技术。石榴原产波斯,中亚南亚西亚也都有悠久的栽种历史。这

A.促进了欧洲殖民扩张B.改变了地区人文地理格局

C.有利于世界文明交流D.满足了人们日常生活所需

21.图2所示为发现于甘肃嘉峪关魏晋时期墓葬砖画中的“吃烧烤”场景。据此可知,当时

甘肃嘉峪关魏晋时期墓葬砖画中的“吃烧烤”场景

A.丝绸之路助推不同文化交流B.中国饮食结构发生了改变

C.西域的饮食习俗传入中原地区D.西域社会经济得到了发展

22.贡德·弗兰克在其著作《白银资本:重视经济全球化中的东方》中认为,从“航海大发现直到18世纪末工业革命之前,是亚洲时代”,中国“是这个时代全球经济体系的中心”。但当代学者张跃发却认为“那时确实出现了一个全球经济体系”,但是这个体系的中心“不在中国而在西欧”。上述两种观点

A.全面描述了近代全球经济一体化的趋势B.较为准确反映了此时期中国的国际地位

C.认为西欧已取代亚洲成为全球经济中心D.认为工业革命推动了全球经济体系建立

23.《申报》(1874年)刊载时人言论“夫人之奢侈者,精其食,美其服,奇巧其器具,各习是也。乃吾静夜自思,假设一邦之富人,食必糙米,服必布衣,用必粗恶之具,则营业工匠自食其力之人又何以自鬻其技能?安能各臻于富乎?民不能自富,国又何由富乎?”这反映出

A.主张节俭为治国理民之策B.西俗传播改变人们传统价值观念

C.“重义轻利”思想广为弘扬D.工商业阶层的社会地位得到提高

24.1983年宝洁公司的多国团队研发出一种液体洗涤剂,在美国和日本同时发售:在美国市场上,产品名称为“液体汰渍”;在日本,则被称为“洗出望外2000”。这一做法

A.体现了美国新知识经济的到来B.反映了文化对经济的影响

C.推动了商品生产的全球化D.表明了跨国公司的兴盛

25.亚历山大的东征,从西方到东方,从希腊到印度,建立了一个空前庞大的帝国,直到今天,他的名字还被很多人传颂,这是因为东征和帝国的建立

A.使罗马帝国进入黄金时期B.破坏了东西方之间经济联系

C.给东方人民带来巨大灾难D.促进了东西方文化的大交汇

26.“西班牙人和葡萄牙人的征服带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣......印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的同时,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。”这表明

A.殖民扩张给美洲带来了先进文化B.移民社会存在文化认同的问题

C.人口迁徙是文化交融的主要途径D.古代美洲文化的形成存在障碍

27.有法国政治家评价拿破仑:“没有多少人能够在自己的有生之年以外还影响着如此许多之人。如果说他的辉煌能够抵挡时间的侵蚀,那是因为他的生命在我们每个人身上都产生了一种亲密的回响。”并称赞他帮助塑造了现代法国。下列项中,最能体现拿破仑“帮助塑造了现代法国”的是

A.发动“雾月政变”B.编纂《民法典》

C.废除雇佣兵制D.取得奥斯特里茨战役大捷

28.一位意大利爱国者在1814年写道:“没有人比我更懂得湿润意大利土壤并使之恢复生气的每一滴慷慨的法国人鲜血的价值。”“法国人鲜血的价值”主要是指,拿破仑对外战争

A.促进了意大利共和国建立B.传播了大革命成果

C.加速了罗马法向外传播D.推动了意大利统一

29.法国驻印度支那总督于1926年写道:“这场用鲜血覆盖了整个欧洲的战争......在距我们遥远的国度里唤起了一种独立的意识。......在过去几年中......一切都发生了变化。”下列史实可以佐证该观点的是

A.中国的辛亥革命B.印度的非暴力不合作运动兴起

C.阿尔及利亚独立D.东欧一系列社会主义国家建立

30.二战后,印度的政治体制学习英国,主要官方语言为印地语和英语,而历史传统中的种姓因素等仍影叫看政治与社会生活。在埃及,官方宗教和官方语言分别是伊斯兰教和阿拉伯语,但也有不少人信仰基督教并使用英语和法语。这体现出新兴民族国家

A.完全摆脱宗主国影响B.逐步走上现代化道路

C.文化呈现多样化特征D.独立过程中留有隐患

第II卷(非选择题,满分40分)

二、非选择题

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料“古典”指以“六经”为代表的先秦典籍。《史记》太史公曰:“书缺有间矣。”

唐司马贞解释说:“言古典残缺有年栽,故曰有间。”《后汉书》称孝明皇帝“垂情古典,游意经艺......正坐自讲,诸儒并听”。

有学者提出,对“中国古典”的学术研究可称为“中国古典学”,它至少涵盖三个层面。其一,商周文献、诸子之学、秦汉典籍,以《汉书·艺文志》中所列六类书目为代表。其二,与典籍相关的文字学,如陶玉石器上的刻划文字、甲骨文、金文、简帛文字、两汉今古文以及相关的音韵学、训诂学,以汉代的《尔雅》《释名》《说文解字》为代表。其三,以传世经典与文字资料为线索,充分利用考古资料,统合研究“中国古典”,如古代文明、思想文化、学术史研究等。

有西方学者认为,从西周到魏晋时期为中华文明的“古典时代”。进入古典时代后,技术发展使得农业和整个文明的扩展速度与强度都大大超越过去。秦汉帝国确立了其后中华文明发展的基本要素。该文明要素的结构不仅包括庞大官僚体系和国内服务系统,还包括把这个广大的文明连接起来的道路和运河,支持着农业基础的灌溉网络,以及保护中国内地免于游牧民族袭扰的庞大的边墙。正如这些成就所表明的,中华文明是全部人类历史上最具创造力和影响力的文明之一。

-摘编自《百年考古推动中国古典学步入黄金时代》《全球文明史》等(1)根据材料,概括“中国古典学”的研究对象。(6分)

根据材料并结合所学知识,归纳中国在“古典时代”的开创性贡献。(6分)

32.新航路开辟后,咖啡、蔗糖、棉花等经济作物曾经享誉世界。阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

咖啡树最早产于非洲的埃塞俄比亚高原,13世纪传到阿拉伯半岛西南端的也门。公元1547年,奥斯曼土耳其帝国占领了也门。当时也门的咖啡种植已颇具规模,但人们用咖啡制作饮料时只利用果肉部分,而把味道更好的咖啡豆丢弃了。土耳其人搜集这些被废弃的咖啡豆,经也门著名的摩卡港出口欧洲各地。从此,“摩卡咖啡”作为咖啡馆菜单上的一种固定饮品被人们津津乐道。16世纪末,咖啡进入意大利后,得到教皇克雷蒙八世的喜爱和推崇,很快广泛地被基督教世界接受。17世纪,荷兰人在印度和印尼爪哇岛广泛种植咖啡。18世纪初,咖啡种子被荷兰人带到巴西,由于气候非常适宜咖啡生长,巴西成为目前世界上最大的咖啡生产国。18世纪,英国人发现投资咖啡种植利润丰厚,就在其殖民地牙买加蓝山山脉大量种植,由此逐渐形成享誉世界的“牙买加蓝山咖啡”。

-摘编自金昊霖《咖啡的洲际旅行》等

材料二

在哥伦布发现新大陆后,中南美洲成为全世界的蔗糖生产中心。起先是在西班牙殖民地牙买加等岛屿,然后转移到葡萄牙人的殖民地巴西。17世纪后,欧洲人在加勒比海地区大量建立种植园,成千上万的非洲黑奴被贩运到此。也是从这个时候开始,蔗糖成为真正意义上的世界商品,在美洲生产、在欧洲销售。18世纪之后,在英国,糖已经从一种奢侈品和稀有品变成一种日用品和必需品。

-摘编自(日本)北川稔《一粒砂糖里的世界史》等

材料三

1700年时,任何一位理性的观察家都会认为世界棉花生产将仍以印度或中国为中心,事实上,直到1780年,这些国家生产的原棉和棉纺织品数量远大于欧洲和北美。然而在1860年,一切都改变了,数以百万计的机械锭子-由蒸汽机驱动,由受薪工人操作-产出数百万磅纱线。棉花不再由家庭种植,而是由奴隶种植,供应数千英里之外的工厂,而这些工厂又距离布料的最终消费者数千英里。欧洲的资本家和国家以惊人的速度占据了棉花产业的中心。他们利用他们的新地位启动了工业革命。中国和印度以及世界上许多其他地区则越来越屈从于一个以欧洲为中心的棉花帝国。

-摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料一,概括咖啡成为世界性商品的原因。(4分)

(2)根据材料二,指出中南美洲成为全世界蔗糖生产中心的推动因素。结合所学,分析蔗糖生产引发的美洲族群的新变化。(8分)

(3)根据材料三,概括19世纪资本主义国家棉花产业发展的特点,并结合所学,分析工厂制度对推动棉花产业发展起到的作用。(8分)

33.近代以来,人们在不断的迁徙中求生存、谋发展。阅读材料,回答问题。(8分)

表2近代以来全球国际人口迁移

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲移出4800万,1834-1941年亚洲移出1200-3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为9475万,1985-1990年年增长率为259%

-据邬沧萍《世界人口》等编制

根据材料,提取一个或几个信息,围绕“近代以来全球人口迁移的趋势”为主题,自拟一个观点,并展开论述(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度天津市北京师范大学天津生态城附属学校高二第二学期第一次月考历史试题答案

1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.A

7.A

8.A

9.C

10.C

11.D

12.A

13.D

14.D

15.B

16.D

17.D

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.B

24.B

25.D

26.B

27.B

28.B

29.B

30.C

31.

(1) 对象:以 “六经” 为代表的先秦典籍和秦汉典籍;先秦和秦汉的文字学;考古资料。

(2) 贡献:专制主义中央集权制度的建立,奠定两千年中国古代政治格局;以家庭为单位的小农经济的出现,成为中国古代农业经济的基本生产模式;从百家争鸣到尊崇儒术的演变,丰富和发展了中华文化的内涵;文字的发明和演变,传播和传承中华文明;《诗经》与楚辞分别开创了浪漫主义文学和现实主义文学的先河,《史记》开创了纪传体通史体裁。

32.

(1) 传播路线:非洲 - 亚洲 - 欧洲 - 美洲。原因:欧洲与西亚地区的交流;教会力量的作用;新航路的开辟、近代西方殖民扩张的推动;亚洲、美洲等热带区域适合咖啡作物的生长。

(2) 因素:新航路的开辟;黑奴贸易提供了劳动力;社会需求的增长。变化:印第安人数量的锐减,欧洲白人和非洲黑人数量的激增,白人、黑人、印第安人以及他们相互之间的混血后代,逐渐成为美洲大陆的主要居民。

(3) 特点:雇佣工人使用机器生产;在世界各地拓展原料产地和销售市场;欧洲成为棉花产业的中心。作用:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有益于科学管理、提高生产效率,从而产生更大的经济效益。

33. 略

同课章节目录