天津市2024—2025学年度滨海新区汉沽第一中学高二下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市2024—2025学年度滨海新区汉沽第一中学高二下学期3月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-01 17:54:13 | ||

图片预览

文档简介

天津市滨海新区汉沽第一中学2024-2025学年高二下学期3月月考历史试题

一、单选题(本大题共15小题)

1.中国许多大学的校训与古代文化典籍有关。如清华大学校训“自强不息,厚德载物”源自《易经》;中国农业大学校训中的“解民生之多艰”源自《离骚》;复旦大学校训“博学而笃志,切问而近思”源自《论语》;厦门大学校训中的“止于至善”源自《礼记》。这表明( )

A.传统价值追求具有旺盛生命力 B.中国高等教育发展源远流长

C.高等教育致力于复兴传统文化 D.儒家思想观念影响着教育发展

2.鼎本来是古代用以炖煮或盛放肉食的烹饪器具,从夏朝开始被视为国家和王权的象征,各级贵族将鼎作为祭祀或典礼的最常见礼器,周代进一步规定了王侯卿士用鼎的数量。鼎的功用变化反映出( )

A.君主专制制度的不断强化 B.青铜铸造业产量日益提高

C.华夏文化内涵的不断丰富 D.中华文化有很强的包容性

3.中国是茶的故乡。唐代陆羽所撰《茶经》有云:“茶者,南方之嘉木也……茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人”,并主张细致观察茶的烹煮过程以体会天地宇宙的造化之功,“沫饽……如枣花漂漂然于环池之上,又如回潭曲渚青萍之始生,又如晴天爽朗有浮云鳞然”。这体现了中华文化( )

①开放包容,交流互鉴 ②崇德向善,注重操守

③革故鼎新,创新发展 ④天人合一,道法自然

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

4.两汉之际,传入中国的佛教在不断发展中融合为中华文化的一部分;明末,徐光启与来华的传教士合作,翻译了《几何原本》《泰西水法》等科学著作;近代以来,男女平等的思想逐渐为人们所接受;俄国十月社会主义革命后,陈独秀、李大钊等开始接受马克思主义,探寻解决中国问题的出路。上述现象说明

A.中华文化对世界的影响 B.近代向西方学习的潮流

C.马克思主义中国化发展 D.中华文化在交流中发展

5.用“文明”指某个区域或人群、时代,大多因为它在生活方式、思考模式、观感上有显著的一贯性,与以外的区域、人群、时代不相同。下列各项与表格中的序号对应正确的是

文明 实行制度 文明成就

① 君主专制制度 楔形文字

② 法老 象形文字

③ 种姓制度 《摩诃婆罗多》

④ 城邦制度 神话、喜剧、悲剧

A.①古埃及文明②古巴比伦文明③古印度文明④古希腊文明

B.①古埃及文明②古巴比伦文明③古希腊文明④古印度文明

C.①古巴比伦文明②古埃及文明③古印度文明④古希腊文明

D.①古巴比伦文明②古埃及文明③古希腊文明④古印度文明

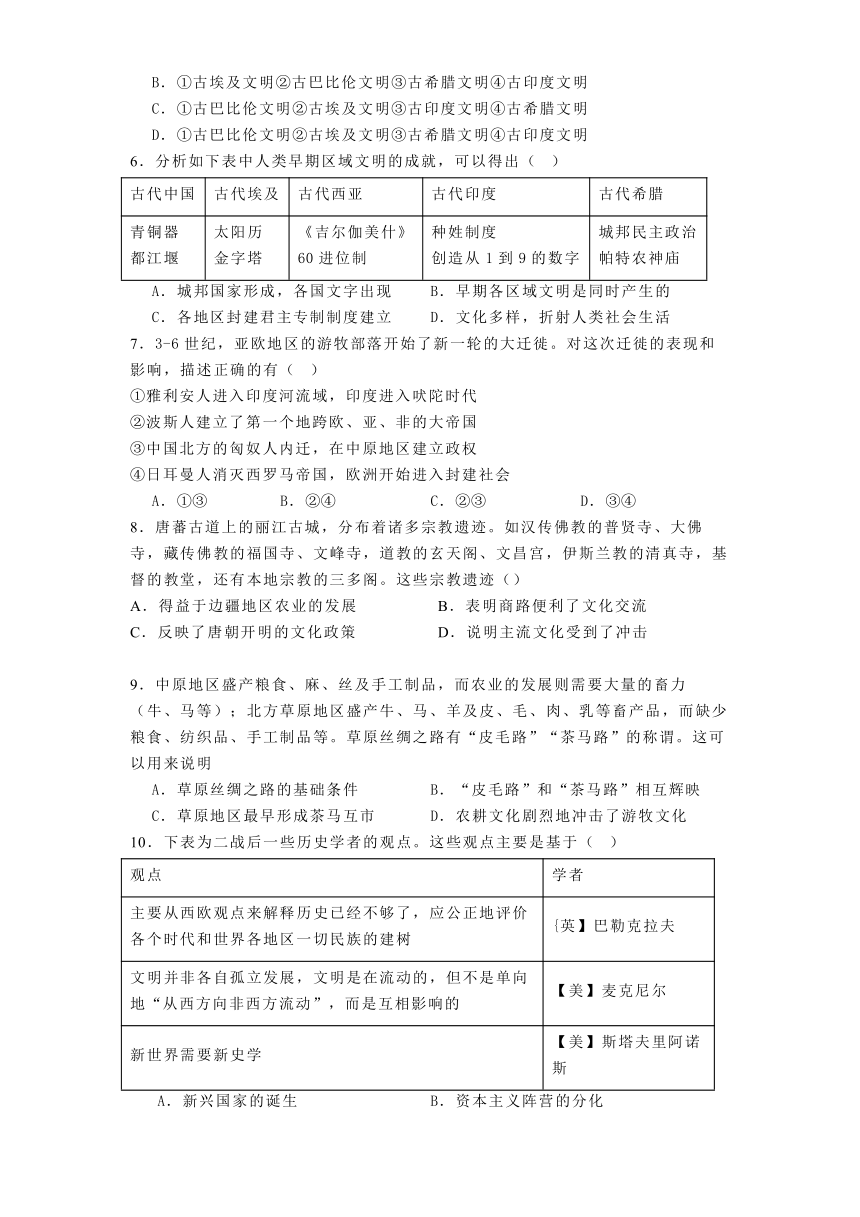

6.分析如下表中人类早期区域文明的成就,可以得出( )

古代中国 古代埃及 古代西亚 古代印度 古代希腊

青铜器 都江堰 太阳历 金字塔 《吉尔伽美什》 60进位制 种姓制度 创造从1到9的数字 城邦民主政治 帕特农神庙

A.城邦国家形成,各国文字出现 B.早期各区域文明是同时产生的

C.各地区封建君主专制制度建立 D.文化多样,折射人类社会生活

7.3-6世纪,亚欧地区的游牧部落开始了新一轮的大迁徙。对这次迁徙的表现和影响,描述正确的有( )

①雅利安人进入印度河流域,印度进入吠陀时代

②波斯人建立了第一个地跨欧、亚、非的大帝国

③中国北方的匈奴人内迁,在中原地区建立政权

④日耳曼人消灭西罗马帝国,欧洲开始进入封建社会

A.①③ B.②④ C.②③ D.③④

8.唐蕃古道上的丽江古城,分布着诸多宗教遗迹。如汉传佛教的普贤寺、大佛寺,藏传佛教的福国寺、文峰寺,道教的玄天阁、文昌宫,伊斯兰教的清真寺,基督的教堂,还有本地宗教的三多阁。这些宗教遗迹()

A.得益于边疆地区农业的发展 B.表明商路便利了文化交流

C.反映了唐朝开明的文化政策 D.说明主流文化受到了冲击

9.中原地区盛产粮食、麻、丝及手工制品,而农业的发展则需要大量的畜力(牛、马等);北方草原地区盛产牛、马、羊及皮、毛、肉、乳等畜产品,而缺少粮食、纺织品、手工制品等。草原丝绸之路有“皮毛路”“茶马路”的称谓。这可以用来说明

A.草原丝绸之路的基础条件 B.“皮毛路”和“茶马路”相互辉映

C.草原地区最早形成茶马互市 D.农耕文化剧烈地冲击了游牧文化

10.下表为二战后一些历史学者的观点。这些观点主要是基于( )

观点 学者

主要从西欧观点来解释历史已经不够了,应公正地评价各个时代和世界各地区一切民族的建树 {英】巴勒克拉夫

文明并非各自孤立发展,文明是在流动的,但不是单向地“从西方向非西方流动”,而是互相影响的 【美】麦克尼尔

新世界需要新史学 【美】斯塔夫里阿诺斯

A.新兴国家的诞生 B.资本主义阵营的分化

C.两极格局的形成 D.经济全球化趋势发展

11.1689年起,英国商人开始直接从中国购买茶叶,此后饮茶之风席卷了整个英国,逐渐形成了独特的英式茶文化。正宗的英式下午茶非常讲究,幽雅舒适的环境、丰盛的点心、高档的茶具以及悠扬的古典音乐都是必不可少的。上述材料集中反映了( )

A.政治变革助推了文化的认同与创新

B.文化伴随着商品流动在借鉴中发展

C.英式茶文化体现出含蓄内敛的西方哲学

D.中英之间的茶叶贸易满足了大众的需求

12.1991年1月,新加坡政府正式发表了《共同价值观白皮书》,列举了五项共同价值观:国家至上,社会为先:家庭为根,社会为本;社会关怀,尊重个人;求同存异,避免冲突;种族和谐,宗教宽容。这反映出新加坡( )

A.注意发扬儒家文化精华 B.注意吸取西方文化的精华

C.官方全面主导儒学教育 D.现代文化呈现多样化特征

13.英国历史学家汤因比认为“战争让文明更加文明”。关于战争的影响,从人类文明发展的角度,下列理解准确的有

A.战争有利于实现人类社会的优胜劣汰

B.战争导致了人口的减少与生产的破坏

C.战争促进了疆域的开拓和帝国的形成

D.战争促进了文明的碰撞、交流与重构

14.年代尺是展现历史时空观念的方式之一。观察下面年代尺,方框内应填写的是

A.阿拉伯帝国 B.西哥特王国 C.拜占庭帝国 D.法兰克王国

15.公共图书馆在18世纪的欧美还不多见,而到了19世纪中期,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆。剧院、音乐厅、博物馆,还有19世纪末的电影院已在城市普遍出现。19世纪中期以来公益设施的建设与推广( )

A.推动了文化的大众化发展 B.反映出社会矛盾的日益缓和

C.加速了科技向生产力转化 D.传播了先进的学校教育理念

二、材料题(本大题共3小题)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 为了弥补兵源地士兵的不足,统治者往往会征用少数民族民众当兵,到了魏晋时期,这种现象更加普遍。另外,匈奴、鲜卑等少数民族的首领随着自身的发展而内迁的事也是常有的,其目的是侵夺牧场和掠夺人口。自然灾害也会造成大规模的人口迁徙。晋武帝时,塞外匈奴居住地发洪水,两万多匈奴人在河西宜阳城一带落户。“关中之人,百余万口,率其少多,戎狄居半。”大量的出土文物也表明各族民众相互尊重、相互学习,亲如一家。这个时期中原的服饰受胡服的影响大,头上戴冠的旧习渐改为使用头巾,文人用以表示风流,军事将领则以为儒雅。周瑜“羽扇纶巾”流传千载,即为当时风习,南京西善桥出土的砖刻《竹林七贤图》就是明证。

——摘编自张德文、陈雪良《碰撞中的民族大融合:魏晋南北朝》

(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族杂居的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期民族杂居的影响。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文学等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家,欧洲语言中的大多数星宿的名称都来源于阿拉伯语。从12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的“大跃进”,促进了发展自由思想的伟大进步,推动了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡献》

材料二 拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌成果,在以后的时代里,它无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素,屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占庭文明终于被历史大潮淘汰。

(1)根据材料一,概括阿拉伯对欧洲社会的影响,并据此回答阿拉伯人在东西方文明交流中所起的作用

(2)请举例说明材料四中拜占庭帝国曾取得的“辉煌成果"。材料中认为拜占庭帝国灭亡的原因是什么?综合材料一合材料二你能得到怎样的启示?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:在世界大发展大变革大调整的新时代,人类社会面临着全球经济增长乏力、文明冲突、战争威胁等诸多难题。习近平怀着高远的全球视野和深刻的人类情怀,立足于5000年中华优秀文化和对人类社会发展客观规律的深刻把握,指出中华文化对新时代世界发展具有重大意义,应以中华文化的“和合”价值观引领新时代世界和平与发展,以中华文化的“公正”价值观引领新时代全球治理体系改革,以中华文化的“包容”价值观引领世界多样文明交流互鉴。在新时代,中华优秀文化重新焕发光彩,为世界的美好未来、构建“人类命运共同体”贡献着中国智慧和中国方案。

——摘编自粟莉《习近平论新时代中华文化的世界意义》

根据材料并结合所学知识,以“中华文化”为主题自拟一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述完整,逻辑清晰。)

2024—2025学年度天津市滨海新区汉沽第一中学高二下学期3月月考历史试题答案

1.A

2.C

3.C

4.D

5.C

6.D

7.D

8.B

9.A

10.A

11.B

12.A

13.D

14.A

15.A

16.

(1) 原因:统治者征用少数民族民众当兵政策的影响;少数民族频繁内迁;自然灾害引起人口迁移;中原战乱,人口锐减,游牧民族逐渐接受定居生活。

(2) 影响:推动了民族交融;丰富了中华民族的物质生活和精神文化生活;为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华文化的内涵;为多民族国家的重新统一奠定了基础。

17.

(1) 影响:阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;将被湮没的古代希腊罗马文化成果保存下来并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件。作用:东西方文明交流的桥梁、媒介。

(2) 成果:圣索菲亚大教堂、《罗马民法大全》等。原因:不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处、封闭保守、不思创新。认识:世界文明具有多元性和共容性;文明在交流中发展,在创新中进步;封闭导致落后,开放促进发展;闭关锁国导致落后挨打;开放促进国家繁荣富强。

18. 示例:

论题:中华文化在未来世界的发展中将发挥更大的引领作用。

阐述:中华文化博大精深,源远流长。中华文化不仅维护着中国团结统一的政治局面,维系着中华民族向前发展,也为人类发展提供了宝贵的精神财富,尤其是在当今世界面临着大发展、大变革和大调整之际,更需要中华文化的引领。中华文化 “崇德尚贤”,推崇 “天下为公” 的精神,突破了狭隘的民族主义的限制。中华文化重视 “以人为本”,周公提出的 “敬天保民” 孔子主张的 “仁者爱人” 思想符合新时代人类社会发展需求。中华文化还主张 “和而不同”,对当今世界多元文化的发展具有积极作用。自古以来,中华文化博采众长、生生不息,不仅对周边国家和地区产生重要影响,逐渐形成以中国为中心的中华文化圈,而且为全球治理体系的建设和人类发展提供了智慧。

综上所述,中华文化为中国乃至世界的发展提供了丰富的滋养,成为人类文明不断进步的源头活水,因此以中华文化引领的人类命运共同体将是人类社会发展的制胜法宝。

一、单选题(本大题共15小题)

1.中国许多大学的校训与古代文化典籍有关。如清华大学校训“自强不息,厚德载物”源自《易经》;中国农业大学校训中的“解民生之多艰”源自《离骚》;复旦大学校训“博学而笃志,切问而近思”源自《论语》;厦门大学校训中的“止于至善”源自《礼记》。这表明( )

A.传统价值追求具有旺盛生命力 B.中国高等教育发展源远流长

C.高等教育致力于复兴传统文化 D.儒家思想观念影响着教育发展

2.鼎本来是古代用以炖煮或盛放肉食的烹饪器具,从夏朝开始被视为国家和王权的象征,各级贵族将鼎作为祭祀或典礼的最常见礼器,周代进一步规定了王侯卿士用鼎的数量。鼎的功用变化反映出( )

A.君主专制制度的不断强化 B.青铜铸造业产量日益提高

C.华夏文化内涵的不断丰富 D.中华文化有很强的包容性

3.中国是茶的故乡。唐代陆羽所撰《茶经》有云:“茶者,南方之嘉木也……茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人”,并主张细致观察茶的烹煮过程以体会天地宇宙的造化之功,“沫饽……如枣花漂漂然于环池之上,又如回潭曲渚青萍之始生,又如晴天爽朗有浮云鳞然”。这体现了中华文化( )

①开放包容,交流互鉴 ②崇德向善,注重操守

③革故鼎新,创新发展 ④天人合一,道法自然

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

4.两汉之际,传入中国的佛教在不断发展中融合为中华文化的一部分;明末,徐光启与来华的传教士合作,翻译了《几何原本》《泰西水法》等科学著作;近代以来,男女平等的思想逐渐为人们所接受;俄国十月社会主义革命后,陈独秀、李大钊等开始接受马克思主义,探寻解决中国问题的出路。上述现象说明

A.中华文化对世界的影响 B.近代向西方学习的潮流

C.马克思主义中国化发展 D.中华文化在交流中发展

5.用“文明”指某个区域或人群、时代,大多因为它在生活方式、思考模式、观感上有显著的一贯性,与以外的区域、人群、时代不相同。下列各项与表格中的序号对应正确的是

文明 实行制度 文明成就

① 君主专制制度 楔形文字

② 法老 象形文字

③ 种姓制度 《摩诃婆罗多》

④ 城邦制度 神话、喜剧、悲剧

A.①古埃及文明②古巴比伦文明③古印度文明④古希腊文明

B.①古埃及文明②古巴比伦文明③古希腊文明④古印度文明

C.①古巴比伦文明②古埃及文明③古印度文明④古希腊文明

D.①古巴比伦文明②古埃及文明③古希腊文明④古印度文明

6.分析如下表中人类早期区域文明的成就,可以得出( )

古代中国 古代埃及 古代西亚 古代印度 古代希腊

青铜器 都江堰 太阳历 金字塔 《吉尔伽美什》 60进位制 种姓制度 创造从1到9的数字 城邦民主政治 帕特农神庙

A.城邦国家形成,各国文字出现 B.早期各区域文明是同时产生的

C.各地区封建君主专制制度建立 D.文化多样,折射人类社会生活

7.3-6世纪,亚欧地区的游牧部落开始了新一轮的大迁徙。对这次迁徙的表现和影响,描述正确的有( )

①雅利安人进入印度河流域,印度进入吠陀时代

②波斯人建立了第一个地跨欧、亚、非的大帝国

③中国北方的匈奴人内迁,在中原地区建立政权

④日耳曼人消灭西罗马帝国,欧洲开始进入封建社会

A.①③ B.②④ C.②③ D.③④

8.唐蕃古道上的丽江古城,分布着诸多宗教遗迹。如汉传佛教的普贤寺、大佛寺,藏传佛教的福国寺、文峰寺,道教的玄天阁、文昌宫,伊斯兰教的清真寺,基督的教堂,还有本地宗教的三多阁。这些宗教遗迹()

A.得益于边疆地区农业的发展 B.表明商路便利了文化交流

C.反映了唐朝开明的文化政策 D.说明主流文化受到了冲击

9.中原地区盛产粮食、麻、丝及手工制品,而农业的发展则需要大量的畜力(牛、马等);北方草原地区盛产牛、马、羊及皮、毛、肉、乳等畜产品,而缺少粮食、纺织品、手工制品等。草原丝绸之路有“皮毛路”“茶马路”的称谓。这可以用来说明

A.草原丝绸之路的基础条件 B.“皮毛路”和“茶马路”相互辉映

C.草原地区最早形成茶马互市 D.农耕文化剧烈地冲击了游牧文化

10.下表为二战后一些历史学者的观点。这些观点主要是基于( )

观点 学者

主要从西欧观点来解释历史已经不够了,应公正地评价各个时代和世界各地区一切民族的建树 {英】巴勒克拉夫

文明并非各自孤立发展,文明是在流动的,但不是单向地“从西方向非西方流动”,而是互相影响的 【美】麦克尼尔

新世界需要新史学 【美】斯塔夫里阿诺斯

A.新兴国家的诞生 B.资本主义阵营的分化

C.两极格局的形成 D.经济全球化趋势发展

11.1689年起,英国商人开始直接从中国购买茶叶,此后饮茶之风席卷了整个英国,逐渐形成了独特的英式茶文化。正宗的英式下午茶非常讲究,幽雅舒适的环境、丰盛的点心、高档的茶具以及悠扬的古典音乐都是必不可少的。上述材料集中反映了( )

A.政治变革助推了文化的认同与创新

B.文化伴随着商品流动在借鉴中发展

C.英式茶文化体现出含蓄内敛的西方哲学

D.中英之间的茶叶贸易满足了大众的需求

12.1991年1月,新加坡政府正式发表了《共同价值观白皮书》,列举了五项共同价值观:国家至上,社会为先:家庭为根,社会为本;社会关怀,尊重个人;求同存异,避免冲突;种族和谐,宗教宽容。这反映出新加坡( )

A.注意发扬儒家文化精华 B.注意吸取西方文化的精华

C.官方全面主导儒学教育 D.现代文化呈现多样化特征

13.英国历史学家汤因比认为“战争让文明更加文明”。关于战争的影响,从人类文明发展的角度,下列理解准确的有

A.战争有利于实现人类社会的优胜劣汰

B.战争导致了人口的减少与生产的破坏

C.战争促进了疆域的开拓和帝国的形成

D.战争促进了文明的碰撞、交流与重构

14.年代尺是展现历史时空观念的方式之一。观察下面年代尺,方框内应填写的是

A.阿拉伯帝国 B.西哥特王国 C.拜占庭帝国 D.法兰克王国

15.公共图书馆在18世纪的欧美还不多见,而到了19世纪中期,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆。剧院、音乐厅、博物馆,还有19世纪末的电影院已在城市普遍出现。19世纪中期以来公益设施的建设与推广( )

A.推动了文化的大众化发展 B.反映出社会矛盾的日益缓和

C.加速了科技向生产力转化 D.传播了先进的学校教育理念

二、材料题(本大题共3小题)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 为了弥补兵源地士兵的不足,统治者往往会征用少数民族民众当兵,到了魏晋时期,这种现象更加普遍。另外,匈奴、鲜卑等少数民族的首领随着自身的发展而内迁的事也是常有的,其目的是侵夺牧场和掠夺人口。自然灾害也会造成大规模的人口迁徙。晋武帝时,塞外匈奴居住地发洪水,两万多匈奴人在河西宜阳城一带落户。“关中之人,百余万口,率其少多,戎狄居半。”大量的出土文物也表明各族民众相互尊重、相互学习,亲如一家。这个时期中原的服饰受胡服的影响大,头上戴冠的旧习渐改为使用头巾,文人用以表示风流,军事将领则以为儒雅。周瑜“羽扇纶巾”流传千载,即为当时风习,南京西善桥出土的砖刻《竹林七贤图》就是明证。

——摘编自张德文、陈雪良《碰撞中的民族大融合:魏晋南北朝》

(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族杂居的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期民族杂居的影响。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文学等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家,欧洲语言中的大多数星宿的名称都来源于阿拉伯语。从12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的“大跃进”,促进了发展自由思想的伟大进步,推动了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡献》

材料二 拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌成果,在以后的时代里,它无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素,屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占庭文明终于被历史大潮淘汰。

(1)根据材料一,概括阿拉伯对欧洲社会的影响,并据此回答阿拉伯人在东西方文明交流中所起的作用

(2)请举例说明材料四中拜占庭帝国曾取得的“辉煌成果"。材料中认为拜占庭帝国灭亡的原因是什么?综合材料一合材料二你能得到怎样的启示?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:在世界大发展大变革大调整的新时代,人类社会面临着全球经济增长乏力、文明冲突、战争威胁等诸多难题。习近平怀着高远的全球视野和深刻的人类情怀,立足于5000年中华优秀文化和对人类社会发展客观规律的深刻把握,指出中华文化对新时代世界发展具有重大意义,应以中华文化的“和合”价值观引领新时代世界和平与发展,以中华文化的“公正”价值观引领新时代全球治理体系改革,以中华文化的“包容”价值观引领世界多样文明交流互鉴。在新时代,中华优秀文化重新焕发光彩,为世界的美好未来、构建“人类命运共同体”贡献着中国智慧和中国方案。

——摘编自粟莉《习近平论新时代中华文化的世界意义》

根据材料并结合所学知识,以“中华文化”为主题自拟一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述完整,逻辑清晰。)

2024—2025学年度天津市滨海新区汉沽第一中学高二下学期3月月考历史试题答案

1.A

2.C

3.C

4.D

5.C

6.D

7.D

8.B

9.A

10.A

11.B

12.A

13.D

14.A

15.A

16.

(1) 原因:统治者征用少数民族民众当兵政策的影响;少数民族频繁内迁;自然灾害引起人口迁移;中原战乱,人口锐减,游牧民族逐渐接受定居生活。

(2) 影响:推动了民族交融;丰富了中华民族的物质生活和精神文化生活;为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华文化的内涵;为多民族国家的重新统一奠定了基础。

17.

(1) 影响:阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;将被湮没的古代希腊罗马文化成果保存下来并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件。作用:东西方文明交流的桥梁、媒介。

(2) 成果:圣索菲亚大教堂、《罗马民法大全》等。原因:不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处、封闭保守、不思创新。认识:世界文明具有多元性和共容性;文明在交流中发展,在创新中进步;封闭导致落后,开放促进发展;闭关锁国导致落后挨打;开放促进国家繁荣富强。

18. 示例:

论题:中华文化在未来世界的发展中将发挥更大的引领作用。

阐述:中华文化博大精深,源远流长。中华文化不仅维护着中国团结统一的政治局面,维系着中华民族向前发展,也为人类发展提供了宝贵的精神财富,尤其是在当今世界面临着大发展、大变革和大调整之际,更需要中华文化的引领。中华文化 “崇德尚贤”,推崇 “天下为公” 的精神,突破了狭隘的民族主义的限制。中华文化重视 “以人为本”,周公提出的 “敬天保民” 孔子主张的 “仁者爱人” 思想符合新时代人类社会发展需求。中华文化还主张 “和而不同”,对当今世界多元文化的发展具有积极作用。自古以来,中华文化博采众长、生生不息,不仅对周边国家和地区产生重要影响,逐渐形成以中国为中心的中华文化圈,而且为全球治理体系的建设和人类发展提供了智慧。

综上所述,中华文化为中国乃至世界的发展提供了丰富的滋养,成为人类文明不断进步的源头活水,因此以中华文化引领的人类命运共同体将是人类社会发展的制胜法宝。

同课章节目录