重庆市2024—2025学年度渝南田家炳中学校高二下学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市2024—2025学年度渝南田家炳中学校高二下学期第一次月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 192.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-01 17:58:17 | ||

图片预览

文档简介

高二下期4月月考试题(历史)

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.有学者认为,与工业化一起到来的是人口的大量增长、大规模移民与迅速的城市化,“劳动力在地理上的重新分化,一些地区提供原材料,而另外一些加工或者消费这些原材料,从而增加了世界贸易的总量······大船、巨大的码头、深水运河加速了贸易和运输的发展。这一新体系所带来的利润主要流向欧洲、北美洲和日本。”由此说明( )

A.资本开始自由开放地流动 B.国际经济交流基本准则得到确立

C.人类社会的横向交流发生了根本性变化 D.人类朝着世界一体化进程迈出关键性一步

2.下表为1800~1900年欧洲和中国在世界制造业产量中所占份额(%),据此可知()

1800 1830 1860 1880 1900

欧洲 28.0 34.1 53.6 62.0 63.0

中国 33.3 29.8 19.7 12.5 6.2

A.传统手工业在中国越来越占据优势 B.中国所占份额减少缘于制造业衰退

C.工厂的出现加速了欧洲工业化发展 D.工业化是欧洲超越中国的主要原因

3.1877年,上海轮船招商局收购美资旗昌轮船公司。据李鸿章估计“创办招商局十余年来,中国商民得减价之益,而水脚(运费)少入洋商之手者,奚止数千万”。这说明上海轮船招商局()

A.规模经营呈良性发展 B.与洋商在交通运输方面争利

C.垄断了商民交通运输 D.开创了收购外企的先河

4.《中国的历史:绚烂的世界帝国一隋唐时代》描述:顺着纵横于扬州城的运河(官河)沿岸形成了许多“市”,这里不仅是大米和食盐交易之地,而且还从事金银器、丝织品、木材、茶叶等各种商品的交易······城内的“侵街”现象急速扩大,一到夜晚整个街道灯火通明。据此可知()

A.农产品开始商品化 B.商帮兴起,专门贸易发达

C.城市经济功能增强 D.运河开凿,经济重心南移

5.到1900年前后,“一个国家一个地方的产品可以行销全球,一个地区发生的经济危机也会很快波及或影响全世界······欧洲市场的萧条,可以引起大西洋彼岸的工人失业;亚洲人可以在家里享用一个美国人的发明成果。”对这段材料的正确理解是()

A.欧洲正经历着一场经济大危机 B.大西洋彼岸的工人失业率高

C.亚洲的经济发展程度超过美国 D.资本主义世界市场已经形成

6.下表是18世纪英国修建运河的情况表。据此最能说明()

1720年 兰开夏至利物浦的运河

(

A

.运河的

)1761年 布里奇沃特运河,连接沃尔斯利煤田与曼彻斯特

1762年 曼彻斯特至利物浦的运河

1777年 大特朗克运河,连接利物浦、赫尔、布里斯托尔三个港口城市

1793年 大联盟运河,连接伦敦、伯明翰,并与大特朗克运河联通

修建促进工业资产阶级的形成 B.运河交通发展加速英国殖民扩张

C.资本主义工商业发展推动交通发展 D.运河交通促进了国内与国际市场的衔接

7.2017年6月15日,天津文化遗产保护部门在静海区纪庄子进行考古发掘的首批遗迹遗物出土,包括陶釜、陶瓮、铁锄,铁铲等残片。考古专家根据这些遗物和出土层位分析,该遗址为战国时期村落遗址。这 对研究战国时期文化特色以及村落布局都提供了难得的实物资料。由此可见()

A.静海区最早于战国时期形成村落 B.实物资料是唯一可信的历史资料

C.考古发现是对历史的证明和拓展 D.实物资料真实反映过往历史全貌

8.19世纪后期,70%到90%的欧洲城市里的人都感染过肺结核,又因为饮用水的污染,使霍乱、伤寒、天花盛行。尽管 1876年英国政府颁布了《河流污染防治条例》,1906年又颁布了《制碱等工厂管理法》,但在1952年12月,一场史无前例的毒雾还是夺走了超过12000人的生命。这一描述在客观上反映了()

A.欧洲国家的医疗水平已经下降 B.欧洲城市化过程中的法制仍需完善

C.工业文明下粗放型的生产经营方式 D.工业革命与城市化导致环境被破坏

9.公元前5世纪伯罗奔尼撒战争期间,希腊地震不断发生,有时还引起海啸。时人认为这是神灵的警示,修昔底德则认为地震不过是巧合的自然现象,而海啸是由地震吸引海水离开海岸,海水回冲后产生的水灾。据此可知,修昔底德()

A.具有理性精神 B.强调了人的个性自由

C.集文化之大成 D.创立了朴素唯物主义

10.1910-1911年间,当鼠疫波及华北之时,颇有影响的《大公报》刊载了天津官医院的来稿,详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法;还开设专栏介绍防疫知识。在当时的历史条件下,报刊宣传()

A.加速了清朝防疫体系的建立 B.开启了对疫情的专业研究

C.推动了公共卫生意识的增强 D.控制了疫情的暴发和扩散

11.中医药文化是中华民族优秀的传统文化,独具特色和优势。中医药学的形成和发展,一方面与人们对疾病的认识程度有密切关系,另一方面又受到历史上哲学、地理学、农学、艺术等方面成就的深刻影响。中华人民共和国成立后,中医药事业取得了长足发展,近年来在防治艾滋病、非典型肺炎等重大传染性疾病中也大显身手,引起国际社会的广泛好评。中医药能够在防治一系列重大疾病中显示出独特的效能,原因是()

A.中医药文化是中国的传统文化 B.中医比西医治疗效果要好

C.中医药能够顺应社会生活的变迁,做到与时俱进 D.民众对西医认可度低

12.孔子主张重人事而远“天道”,孟子提倡“济天下”,董仲舒强调“圣人之为天下兴利也”,宋明理学家把提倡“正心、诚意修身、齐家、治国、平天下”思想的《大学》抬到了“四书”的地位。这说明儒家思想()

A.始终是统治者加强专制统治的工具 B.不断调整以顺应经济发展需求

C.强调积极入世和社会责任担当精神 D.坚持追求天人合一的价值观念

13.古印度《摩奴法典》是根据吠陀经步典和古来习惯编成的法论文献,约成书于公元前2世纪至公元2世纪。其中段条文称,信众“如欲获得最好的幸福,即最后解脱,不要终生淹留在非僧侣种姓的教师那里,或不识吠陀的婆罗门那里”。该条文旨在

A.巩固婆罗门教地位 B.革新教育体制

C.打破种姓制度隔阂 D.宣扬法律权威

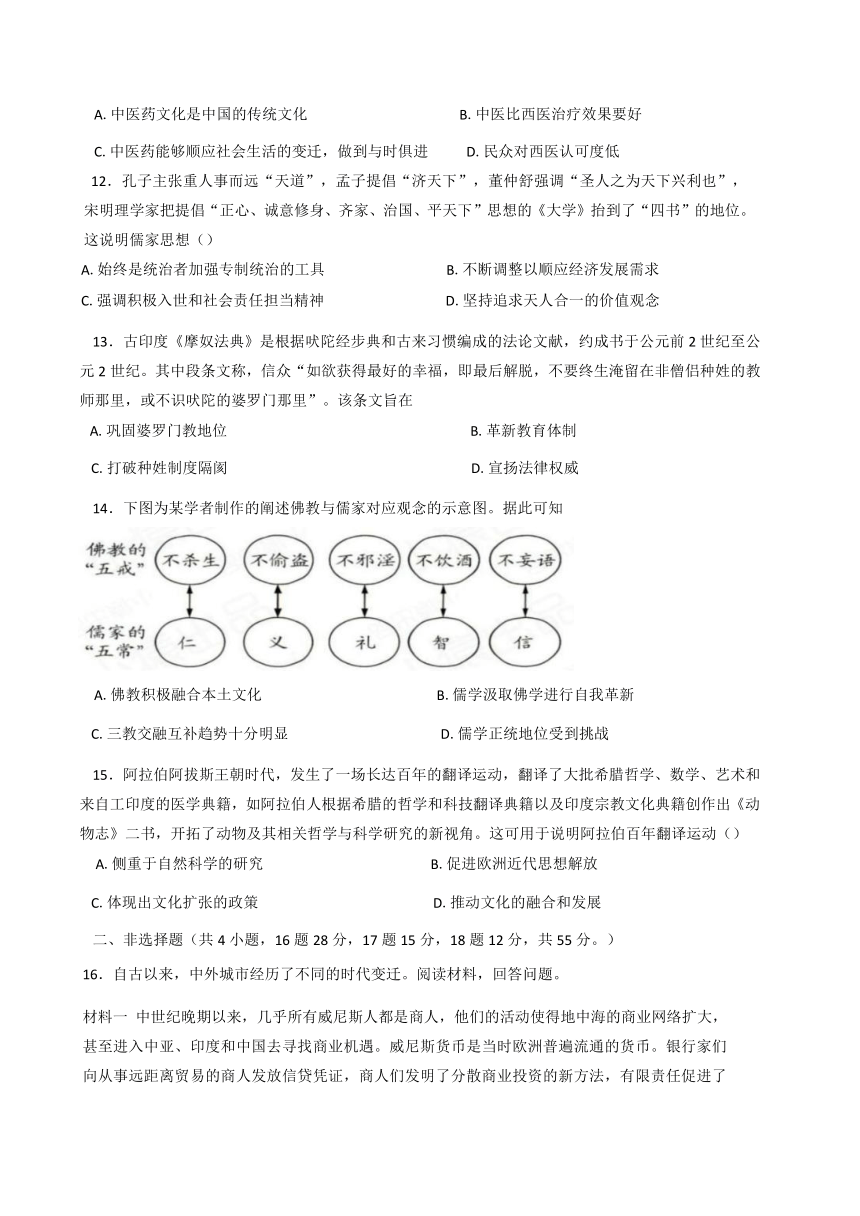

14.下图为某学者制作的阐述佛教与儒家对应观念的示意图。据此可知

A.佛教积极融合本土文化 B.儒学汲取佛学进行自我革新

C.三教交融互补趋势十分明显 D.儒学正统地位受到挑战

15.阿拉伯阿拔斯王朝时代,发生了一场长达百年的翻译运动,翻译了大批希腊哲学、数学、艺术和来自工印度的医学典籍,如阿拉伯人根据希腊的哲学和科技翻译典籍以及印度宗教文化典籍创作出《动物志》二书,开拓了动物及其相关哲学与科学研究的新视角。这可用于说明阿拉伯百年翻译运动()

A.侧重于自然科学的研究 B.促进欧洲近代思想解放

C.体现出文化扩张的政策 D.推动文化的融合和发展

二、非选择题(共4小题,16题28分,17题15分,18题12分,共55分。)

16.自古以来,中外城市经历了不同的时代变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪晚期以来,几乎所有威尼斯人都是商人,他们的活动使得地中海的商业网络扩大,甚至进入中亚、印度和中国去寻找商业机遇。威尼斯货币是当时欧洲普遍流通的货币。银行家们向从事远距离贸易的商人发放信贷凭证,商人们发明了分散商业投资的新方法,有限责任促进了商业合伙关系的形成。关于债务、破产等的商业习惯法得到推广。威尼斯还成立了城市共和国,他们自己管理城市事务。每一种公共设施都可在威尼斯找到典范:退休公务人员的年金制,对孤寡的照顾,医院的医疗福利制度等等。威尼斯作为“自由的长女,闪烁着自由之光的童贞城市”,堪称世界上早期第一个近代化(城市)国家。

-据(美)本特利《新全球史>>等

材料二 近代中国出现的新兴城市主要集中在东部地区。其中,香港、青岛等长期为列强占据;上海、天津、汉口等被辟为通商口岸,出现了畸形繁荣的商业区;近代工矿企业和商业的发展,推动了唐山、无锡等城市的兴起;郑州、石家庄等因地处铁路枢纽得到较大的发展。······帝国主义的商品冲击了农村手工业, 制造了众多的游民无产者。而新式工厂发展滞后······“中国工业发达愈慢,吸收游民无产者的能力愈小”。

-摘编自周谷城《现代中国社会变迁概论》

材料三 英国是世界上第一个城市化国家。从18世纪后期到19世纪中叶,城市人口占全国总人口的比例从20%上升至51%。约克郡的城镇数量由1801年的15个增长到1891年的63个。从1820年到1830年,曼彻斯特、伯明翰等主要工业城市的人口增长达40%以上,是增长最快的10年。

-摘编自阿萨·勃里格斯《英国社会发史》

材料四 1949-2009年新中国城市化进程示意图。

(1)据材料一并结合所学知识,指出威尼斯城市发展的特点。并分析以威尼斯为代表的意大利城市对意大利社会转型的影响。(10分)

(2)据材料二分析中国近代新兴城市的特点。并据材料二、三及所学知识,分析近代中、英两国城市发展差异很大的原因。(10分)

(3)据材料四并结合所学知识,分析新中国成立以来城市化进程不断加快的主要原因。并请你为中国的城市化进程提出可持续发展的合理化建议。(8分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 佛教文化的传入,对中国造成的影响,几乎遍及文化领域的各个方面。佛教文化的传入,促成了中国文化内容与形式的重大变化。同时,佛教文化在与中国本土文化的交流中也发生了重大变化,变成了中国化的佛教文化。这次文化大交流,虽然也产生过许多纷争,但是从总体上看,它所起的作用主要是积极的。它相当充分地体现出不同文化间交流融合的互补作用,中国文化确因吸取和消化了佛教文化的精华,而进入了一个充满创造活力的历史新时期。

材料二:近代中国和欧洲间的文化交流,从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。因此,就中国方面而言,这时进行的中西文化交流,更多是为着寻求解决中国政治危机、救亡图存而向对手学习。随着对救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对欧洲文化的注意力,渐渐转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。中欧文化交流,自此便无时无刻不环绕着中国如何实现现代化这个中心议题展开了。近代以来欧洲文化传入中国,已经不再单纯是中国在一国之内处理本土文化与外来文化关系的事,而是成为全球性文化大交流的一项重要内容,成为世界文化大格局中的一个重要组成部分。

--以上均摘编自丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明佛教与中国文化交流产生的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中西文化交流的特点,并分析其原因。(9分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 随着历史的进展,中国文化的内容和中国文化占有的空间都不断变化:由以黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。这一“自己”与“他者”之间的互动,使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。经历数千年,一个多元而复杂的中国文化体系终于成形。

-摘编自许倬云《万古江河》序言

提炼材料中的观点并对此进行评析(任意一点或整体),并得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表述清晰)

高二年级下期4月月考试题历史参考答案

选择题(每小题3分,共45分)

1-5DDBCD 6-10CCBAC

11--15 CCAAD

二、非选择题(第16题28分,第17题15分,第18题12分,共55分)

16.(1)特点(6分):典型的商业城市,金融业发达;产生了近代意义的商业组织形式和商业习惯法;城市独立 自治;城市公共设施和公共服务功能比较完善。(一点2分,答出任意三点6分)

影响(4分):促进了资本主义萌芽产生和发展;促使新兴资产阶级形成和壮大;推动文艺复兴兴起和扩展,形成了近代欧洲第一次思想解放运动。(一点2分,答出任意两点4分)

(2)特点(6分):主要集中在东部地区;近代工商业的推动;铁路等新式交通的影响;带有殖民地、半殖民地色 彩等。(一点2分,答出任意三点6分)

差异原因(4分):中国:列强经济侵略;近代工业发展缓慢;破产农民难以转化为产业工人等。英国:工业化迅速发展(或工业革命推动,交通发展);社会经济重心由农村转移到城市。(答出中国和英国任意一点得全分)

(3)原因(6分):社会主义工业化的起步;改革开放以来尤其是经济体制的转型;大量农村剩余劳动力的转移;城乡一体化发展战略的提出;社会主义制度的优越性等等。(一点2分,答出任意三点6分)

建议(2分):发展畅通型城市;发展低碳型城市;发展文化型城市;发展幸福型城市等。(一点1分,答出两点得全分)

17:(1)影响(6分):促使中国文化的内容与形式发生变化;使佛教逐渐中国化;冲击了儒学的正统地位;促进了理学的产生;造就了唐宋文化的繁荣局面。

(2)特点(5分):中国文化处于不利地位;学习西方文化与救亡图存相结合;以现代化为中心;具有世界性。(一点2分,答出任意三点5分)

原因(4分):近代中国较为落后;近代中国经济发展较慢、民族危机加深;国人民族意识的觉醒;近代全球化的深入发展。(一点2分,答出任意两点4分)

18.(12分)答案:观点:中国文化在兼容并蓄与自我更新中不断发展。(3分)

论证:中国的传统文化不只属于中国,也属于全人类。汉代张骞出使西域后,东西方的经济文化交流日趋频繁。西域的香料、核桃、葡萄等,还有多种乐器、歌舞等传入中原,佛教也逐渐传入中国。佛教在魏晋时期冲击着儒家思想作为社会核心价值观念的地位,宋代新儒学则融合佛教、道教思想,形成更为思辨和理论化的理学,明清之际思想家对传统儒学批判继承,儒学不断进化。近代中国受到西方强势的工业文明冲击,原有的制度和文化的弊端日益显露,但是中国文明没有消亡,先后有洋务派、维新派、革命派等以“救亡图存”为目标,先后学习西方的器物、制度和思想,改造中国文化,推动中国社会的近代化转型。

总结:中国文化具有包容性,同时不断学习更新,使中国文化在优秀传统基础上历久弥新,为世界文化发展作出贡献。

解析:本题为开放性试题。解答本题,首先从中找出一个观点,然后进行评析。例如,根据材料内容可以先总结出观点--中国文化在兼容并蓄与自我更新中不断发展;再结合古代的张骞出使西域、玄奘西行和近代学习西方的器物、制度、思想等史实,来论证观点,论证时要注意史论结合,表述清晰;最后进行总结,得出结论。

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.有学者认为,与工业化一起到来的是人口的大量增长、大规模移民与迅速的城市化,“劳动力在地理上的重新分化,一些地区提供原材料,而另外一些加工或者消费这些原材料,从而增加了世界贸易的总量······大船、巨大的码头、深水运河加速了贸易和运输的发展。这一新体系所带来的利润主要流向欧洲、北美洲和日本。”由此说明( )

A.资本开始自由开放地流动 B.国际经济交流基本准则得到确立

C.人类社会的横向交流发生了根本性变化 D.人类朝着世界一体化进程迈出关键性一步

2.下表为1800~1900年欧洲和中国在世界制造业产量中所占份额(%),据此可知()

1800 1830 1860 1880 1900

欧洲 28.0 34.1 53.6 62.0 63.0

中国 33.3 29.8 19.7 12.5 6.2

A.传统手工业在中国越来越占据优势 B.中国所占份额减少缘于制造业衰退

C.工厂的出现加速了欧洲工业化发展 D.工业化是欧洲超越中国的主要原因

3.1877年,上海轮船招商局收购美资旗昌轮船公司。据李鸿章估计“创办招商局十余年来,中国商民得减价之益,而水脚(运费)少入洋商之手者,奚止数千万”。这说明上海轮船招商局()

A.规模经营呈良性发展 B.与洋商在交通运输方面争利

C.垄断了商民交通运输 D.开创了收购外企的先河

4.《中国的历史:绚烂的世界帝国一隋唐时代》描述:顺着纵横于扬州城的运河(官河)沿岸形成了许多“市”,这里不仅是大米和食盐交易之地,而且还从事金银器、丝织品、木材、茶叶等各种商品的交易······城内的“侵街”现象急速扩大,一到夜晚整个街道灯火通明。据此可知()

A.农产品开始商品化 B.商帮兴起,专门贸易发达

C.城市经济功能增强 D.运河开凿,经济重心南移

5.到1900年前后,“一个国家一个地方的产品可以行销全球,一个地区发生的经济危机也会很快波及或影响全世界······欧洲市场的萧条,可以引起大西洋彼岸的工人失业;亚洲人可以在家里享用一个美国人的发明成果。”对这段材料的正确理解是()

A.欧洲正经历着一场经济大危机 B.大西洋彼岸的工人失业率高

C.亚洲的经济发展程度超过美国 D.资本主义世界市场已经形成

6.下表是18世纪英国修建运河的情况表。据此最能说明()

1720年 兰开夏至利物浦的运河

(

A

.运河的

)1761年 布里奇沃特运河,连接沃尔斯利煤田与曼彻斯特

1762年 曼彻斯特至利物浦的运河

1777年 大特朗克运河,连接利物浦、赫尔、布里斯托尔三个港口城市

1793年 大联盟运河,连接伦敦、伯明翰,并与大特朗克运河联通

修建促进工业资产阶级的形成 B.运河交通发展加速英国殖民扩张

C.资本主义工商业发展推动交通发展 D.运河交通促进了国内与国际市场的衔接

7.2017年6月15日,天津文化遗产保护部门在静海区纪庄子进行考古发掘的首批遗迹遗物出土,包括陶釜、陶瓮、铁锄,铁铲等残片。考古专家根据这些遗物和出土层位分析,该遗址为战国时期村落遗址。这 对研究战国时期文化特色以及村落布局都提供了难得的实物资料。由此可见()

A.静海区最早于战国时期形成村落 B.实物资料是唯一可信的历史资料

C.考古发现是对历史的证明和拓展 D.实物资料真实反映过往历史全貌

8.19世纪后期,70%到90%的欧洲城市里的人都感染过肺结核,又因为饮用水的污染,使霍乱、伤寒、天花盛行。尽管 1876年英国政府颁布了《河流污染防治条例》,1906年又颁布了《制碱等工厂管理法》,但在1952年12月,一场史无前例的毒雾还是夺走了超过12000人的生命。这一描述在客观上反映了()

A.欧洲国家的医疗水平已经下降 B.欧洲城市化过程中的法制仍需完善

C.工业文明下粗放型的生产经营方式 D.工业革命与城市化导致环境被破坏

9.公元前5世纪伯罗奔尼撒战争期间,希腊地震不断发生,有时还引起海啸。时人认为这是神灵的警示,修昔底德则认为地震不过是巧合的自然现象,而海啸是由地震吸引海水离开海岸,海水回冲后产生的水灾。据此可知,修昔底德()

A.具有理性精神 B.强调了人的个性自由

C.集文化之大成 D.创立了朴素唯物主义

10.1910-1911年间,当鼠疫波及华北之时,颇有影响的《大公报》刊载了天津官医院的来稿,详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法;还开设专栏介绍防疫知识。在当时的历史条件下,报刊宣传()

A.加速了清朝防疫体系的建立 B.开启了对疫情的专业研究

C.推动了公共卫生意识的增强 D.控制了疫情的暴发和扩散

11.中医药文化是中华民族优秀的传统文化,独具特色和优势。中医药学的形成和发展,一方面与人们对疾病的认识程度有密切关系,另一方面又受到历史上哲学、地理学、农学、艺术等方面成就的深刻影响。中华人民共和国成立后,中医药事业取得了长足发展,近年来在防治艾滋病、非典型肺炎等重大传染性疾病中也大显身手,引起国际社会的广泛好评。中医药能够在防治一系列重大疾病中显示出独特的效能,原因是()

A.中医药文化是中国的传统文化 B.中医比西医治疗效果要好

C.中医药能够顺应社会生活的变迁,做到与时俱进 D.民众对西医认可度低

12.孔子主张重人事而远“天道”,孟子提倡“济天下”,董仲舒强调“圣人之为天下兴利也”,宋明理学家把提倡“正心、诚意修身、齐家、治国、平天下”思想的《大学》抬到了“四书”的地位。这说明儒家思想()

A.始终是统治者加强专制统治的工具 B.不断调整以顺应经济发展需求

C.强调积极入世和社会责任担当精神 D.坚持追求天人合一的价值观念

13.古印度《摩奴法典》是根据吠陀经步典和古来习惯编成的法论文献,约成书于公元前2世纪至公元2世纪。其中段条文称,信众“如欲获得最好的幸福,即最后解脱,不要终生淹留在非僧侣种姓的教师那里,或不识吠陀的婆罗门那里”。该条文旨在

A.巩固婆罗门教地位 B.革新教育体制

C.打破种姓制度隔阂 D.宣扬法律权威

14.下图为某学者制作的阐述佛教与儒家对应观念的示意图。据此可知

A.佛教积极融合本土文化 B.儒学汲取佛学进行自我革新

C.三教交融互补趋势十分明显 D.儒学正统地位受到挑战

15.阿拉伯阿拔斯王朝时代,发生了一场长达百年的翻译运动,翻译了大批希腊哲学、数学、艺术和来自工印度的医学典籍,如阿拉伯人根据希腊的哲学和科技翻译典籍以及印度宗教文化典籍创作出《动物志》二书,开拓了动物及其相关哲学与科学研究的新视角。这可用于说明阿拉伯百年翻译运动()

A.侧重于自然科学的研究 B.促进欧洲近代思想解放

C.体现出文化扩张的政策 D.推动文化的融合和发展

二、非选择题(共4小题,16题28分,17题15分,18题12分,共55分。)

16.自古以来,中外城市经历了不同的时代变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪晚期以来,几乎所有威尼斯人都是商人,他们的活动使得地中海的商业网络扩大,甚至进入中亚、印度和中国去寻找商业机遇。威尼斯货币是当时欧洲普遍流通的货币。银行家们向从事远距离贸易的商人发放信贷凭证,商人们发明了分散商业投资的新方法,有限责任促进了商业合伙关系的形成。关于债务、破产等的商业习惯法得到推广。威尼斯还成立了城市共和国,他们自己管理城市事务。每一种公共设施都可在威尼斯找到典范:退休公务人员的年金制,对孤寡的照顾,医院的医疗福利制度等等。威尼斯作为“自由的长女,闪烁着自由之光的童贞城市”,堪称世界上早期第一个近代化(城市)国家。

-据(美)本特利《新全球史>>等

材料二 近代中国出现的新兴城市主要集中在东部地区。其中,香港、青岛等长期为列强占据;上海、天津、汉口等被辟为通商口岸,出现了畸形繁荣的商业区;近代工矿企业和商业的发展,推动了唐山、无锡等城市的兴起;郑州、石家庄等因地处铁路枢纽得到较大的发展。······帝国主义的商品冲击了农村手工业, 制造了众多的游民无产者。而新式工厂发展滞后······“中国工业发达愈慢,吸收游民无产者的能力愈小”。

-摘编自周谷城《现代中国社会变迁概论》

材料三 英国是世界上第一个城市化国家。从18世纪后期到19世纪中叶,城市人口占全国总人口的比例从20%上升至51%。约克郡的城镇数量由1801年的15个增长到1891年的63个。从1820年到1830年,曼彻斯特、伯明翰等主要工业城市的人口增长达40%以上,是增长最快的10年。

-摘编自阿萨·勃里格斯《英国社会发史》

材料四 1949-2009年新中国城市化进程示意图。

(1)据材料一并结合所学知识,指出威尼斯城市发展的特点。并分析以威尼斯为代表的意大利城市对意大利社会转型的影响。(10分)

(2)据材料二分析中国近代新兴城市的特点。并据材料二、三及所学知识,分析近代中、英两国城市发展差异很大的原因。(10分)

(3)据材料四并结合所学知识,分析新中国成立以来城市化进程不断加快的主要原因。并请你为中国的城市化进程提出可持续发展的合理化建议。(8分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 佛教文化的传入,对中国造成的影响,几乎遍及文化领域的各个方面。佛教文化的传入,促成了中国文化内容与形式的重大变化。同时,佛教文化在与中国本土文化的交流中也发生了重大变化,变成了中国化的佛教文化。这次文化大交流,虽然也产生过许多纷争,但是从总体上看,它所起的作用主要是积极的。它相当充分地体现出不同文化间交流融合的互补作用,中国文化确因吸取和消化了佛教文化的精华,而进入了一个充满创造活力的历史新时期。

材料二:近代中国和欧洲间的文化交流,从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。因此,就中国方面而言,这时进行的中西文化交流,更多是为着寻求解决中国政治危机、救亡图存而向对手学习。随着对救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对欧洲文化的注意力,渐渐转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。中欧文化交流,自此便无时无刻不环绕着中国如何实现现代化这个中心议题展开了。近代以来欧洲文化传入中国,已经不再单纯是中国在一国之内处理本土文化与外来文化关系的事,而是成为全球性文化大交流的一项重要内容,成为世界文化大格局中的一个重要组成部分。

--以上均摘编自丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明佛教与中国文化交流产生的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中西文化交流的特点,并分析其原因。(9分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 随着历史的进展,中国文化的内容和中国文化占有的空间都不断变化:由以黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。这一“自己”与“他者”之间的互动,使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。经历数千年,一个多元而复杂的中国文化体系终于成形。

-摘编自许倬云《万古江河》序言

提炼材料中的观点并对此进行评析(任意一点或整体),并得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表述清晰)

高二年级下期4月月考试题历史参考答案

选择题(每小题3分,共45分)

1-5DDBCD 6-10CCBAC

11--15 CCAAD

二、非选择题(第16题28分,第17题15分,第18题12分,共55分)

16.(1)特点(6分):典型的商业城市,金融业发达;产生了近代意义的商业组织形式和商业习惯法;城市独立 自治;城市公共设施和公共服务功能比较完善。(一点2分,答出任意三点6分)

影响(4分):促进了资本主义萌芽产生和发展;促使新兴资产阶级形成和壮大;推动文艺复兴兴起和扩展,形成了近代欧洲第一次思想解放运动。(一点2分,答出任意两点4分)

(2)特点(6分):主要集中在东部地区;近代工商业的推动;铁路等新式交通的影响;带有殖民地、半殖民地色 彩等。(一点2分,答出任意三点6分)

差异原因(4分):中国:列强经济侵略;近代工业发展缓慢;破产农民难以转化为产业工人等。英国:工业化迅速发展(或工业革命推动,交通发展);社会经济重心由农村转移到城市。(答出中国和英国任意一点得全分)

(3)原因(6分):社会主义工业化的起步;改革开放以来尤其是经济体制的转型;大量农村剩余劳动力的转移;城乡一体化发展战略的提出;社会主义制度的优越性等等。(一点2分,答出任意三点6分)

建议(2分):发展畅通型城市;发展低碳型城市;发展文化型城市;发展幸福型城市等。(一点1分,答出两点得全分)

17:(1)影响(6分):促使中国文化的内容与形式发生变化;使佛教逐渐中国化;冲击了儒学的正统地位;促进了理学的产生;造就了唐宋文化的繁荣局面。

(2)特点(5分):中国文化处于不利地位;学习西方文化与救亡图存相结合;以现代化为中心;具有世界性。(一点2分,答出任意三点5分)

原因(4分):近代中国较为落后;近代中国经济发展较慢、民族危机加深;国人民族意识的觉醒;近代全球化的深入发展。(一点2分,答出任意两点4分)

18.(12分)答案:观点:中国文化在兼容并蓄与自我更新中不断发展。(3分)

论证:中国的传统文化不只属于中国,也属于全人类。汉代张骞出使西域后,东西方的经济文化交流日趋频繁。西域的香料、核桃、葡萄等,还有多种乐器、歌舞等传入中原,佛教也逐渐传入中国。佛教在魏晋时期冲击着儒家思想作为社会核心价值观念的地位,宋代新儒学则融合佛教、道教思想,形成更为思辨和理论化的理学,明清之际思想家对传统儒学批判继承,儒学不断进化。近代中国受到西方强势的工业文明冲击,原有的制度和文化的弊端日益显露,但是中国文明没有消亡,先后有洋务派、维新派、革命派等以“救亡图存”为目标,先后学习西方的器物、制度和思想,改造中国文化,推动中国社会的近代化转型。

总结:中国文化具有包容性,同时不断学习更新,使中国文化在优秀传统基础上历久弥新,为世界文化发展作出贡献。

解析:本题为开放性试题。解答本题,首先从中找出一个观点,然后进行评析。例如,根据材料内容可以先总结出观点--中国文化在兼容并蓄与自我更新中不断发展;再结合古代的张骞出使西域、玄奘西行和近代学习西方的器物、制度、思想等史实,来论证观点,论证时要注意史论结合,表述清晰;最后进行总结,得出结论。

同课章节目录