七年级下册语文第四单元《阅读综合实践》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级下册语文第四单元《阅读综合实践》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 11:26:45 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

语文部编版 七年级下册

第四单元

阅读综合实践

新课导入

中华美德是中华文化的精髓,源远流长,代代相传,其内涵也随着时代的发展不断丰富。本单元所选文章,从不同角度展现了中华美德,以及时代对这些美德的呼唤。今天,就让我们回顾这些文章,陶冶情操,净化心灵,引导我们追求道德修养的最高境界。

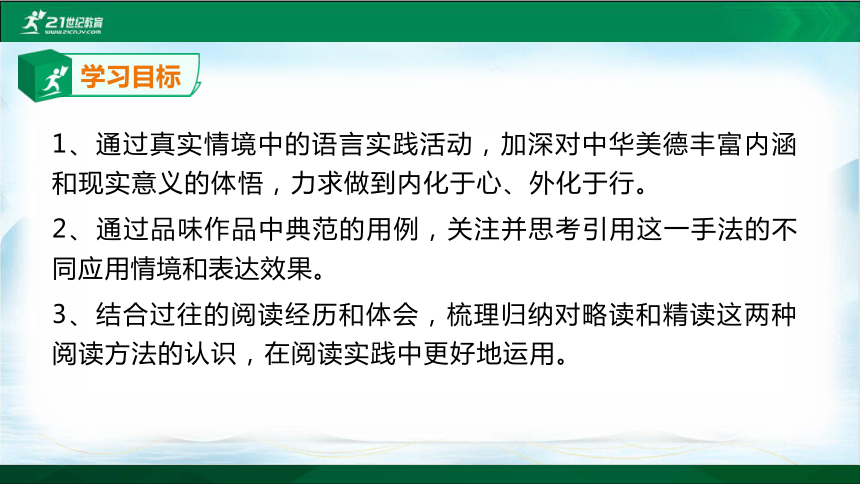

学习目标

1、通过真实情境中的语言实践活动,加深对中华美德丰富内涵和现实意义的体悟,力求做到内化于心、外化于行。

2、通过品味作品中典范的用例,关注并思考引用这一手法的不同应用情境和表达效果。

3、结合过往的阅读经历和体会,梳理归纳对略读和精读这两种阅读方法的认识,在阅读实践中更好地运用。

合作探究

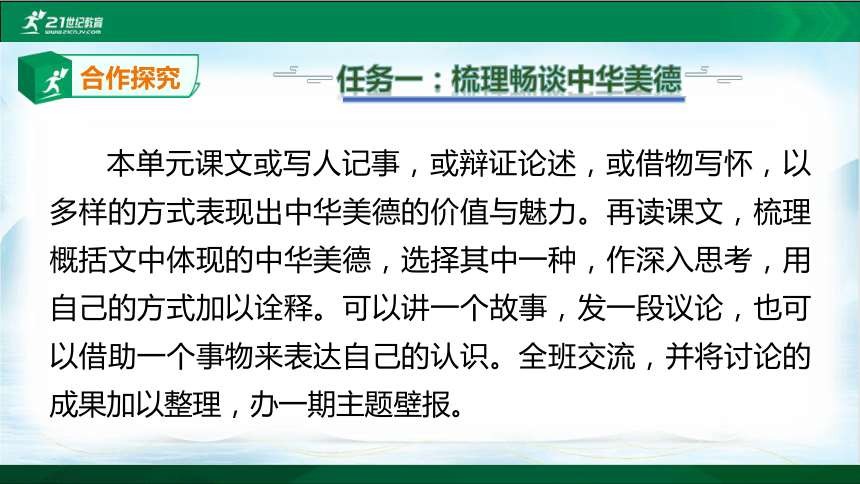

任务一:梳理畅谈中华美德

本单元课文或写人记事,或辩证论述,或借物写怀,以多样的方式表现出中华美德的价值与魅力。再读课文,梳理概括文中体现的中华美德,选择其中一种,作深入思考,用自己的方式加以诠释。可以讲一个故事,发一段议论,也可以借助一个事物来表达自己的认识。全班交流,并将讨论的成果加以整理,办一期主题壁报。

合作探究

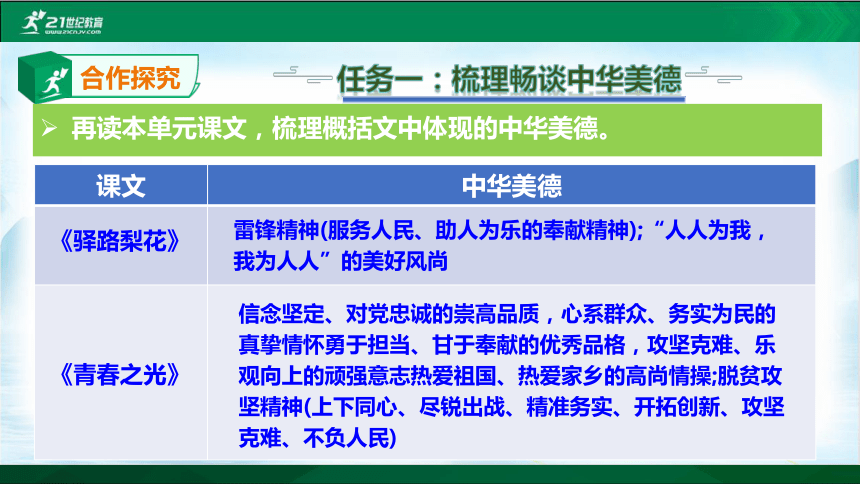

任务一:梳理畅谈中华美德

再读本单元课文,梳理概括文中体现的中华美德。

课文 中华美德

《驿路梨花》

雷锋精神(服务人民、助人为乐的奉献精神);“人人为我,我为人人”的美好风尚

《青春之光》

信念坚定、对党忠诚的崇高品质,心系群众、务实为民的真挚情怀勇于担当、甘于奉献的优秀品格,攻坚克难、乐观向上的顽强意志热爱祖国、热爱家乡的高尚情操;脱贫攻坚精神(上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民)

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

再读本单元课文,梳理概括文中体现的中华美德。

课文 中华美德

《有为有不为》

诉诸良知良能,明辨是非善恶;勿以善小而不为,勿以恶小而为之

《陋室铭》

高洁傲岸、安贫乐道的情操;对美好德行的追求

《爱莲说》

不慕名利、洁身自好的态度;对名利浮华的鄙弃

合作探究

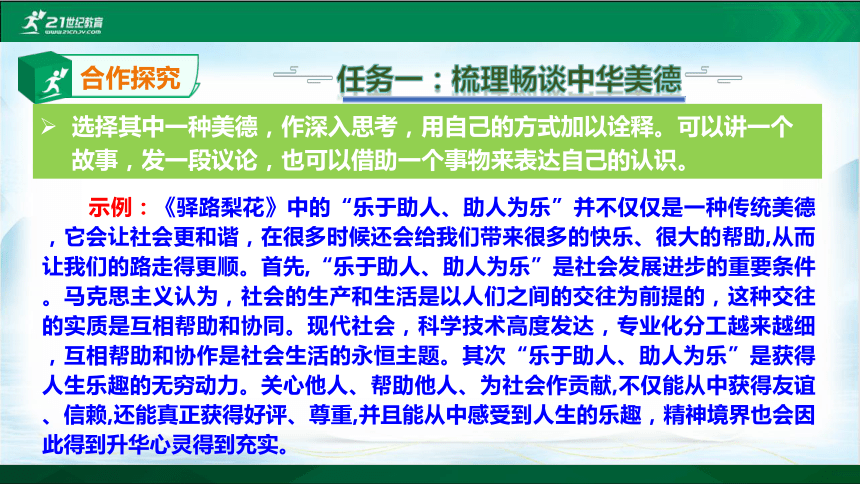

任务一:梳理畅谈中华美德

选择其中一种美德,作深入思考,用自己的方式加以诠释。可以讲一个故事,发一段议论,也可以借助一个事物来表达自己的认识。

示例:《驿路梨花》中的“乐于助人、助人为乐”并不仅仅是一种传统美德,它会让社会更和谐,在很多时候还会给我们带来很多的快乐、很大的帮助,从而让我们的路走得更顺。首先,“乐于助人、助人为乐”是社会发展进步的重要条件。马克思主义认为,社会的生产和生活是以人们之间的交往为前提的,这种交往的实质是互相帮助和协同。现代社会,科学技术高度发达,专业化分工越来越细,互相帮助和协作是社会生活的永恒主题。其次“乐于助人、助人为乐”是获得人生乐趣的无穷动力。关心他人、帮助他人、为社会作贡献,不仅能从中获得友谊、信赖,还能真正获得好评、尊重,并且能从中感受到人生的乐趣,精神境界也会因此得到升华心灵得到充实。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

在今后的社会生活中我们应如何践行中华美德?

(1)学习和实践传统美德

中学生应当通过多种途径学习中华传统美德,包括阅读相关书籍、参加学校和社区组织的活动,以及通过互联网资源。学习内容包括诚实守信、尊老爱幼、勤劳节俭、爱国等美德。

(2)自我修养和自我管理

中学生应在日常生活中积极践行所学的美德,如待人以诚、乐于助人、自省自律。通过不断的自我反省和调整,培养良好的个人品德。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

在今后的社会生活中我们应如何践行中华美德?

(3)传播和弘扬传统美德

中学生可以成为传统美德的传播者,通过在学校、家庭和社区分享传统美德的故事和理念,影响更多的人。同时,也可以通过参与或组织公益活动,将传统美德落实到实际行动中。

(4)尊重和欣赏中华文化

了解和尊重中华文化是践行中华传统美德的基础。中学生应当学习并欣赏中国传统文化,包括传统节日、历史故事和艺术作品,增强文化认同感和自豪感。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

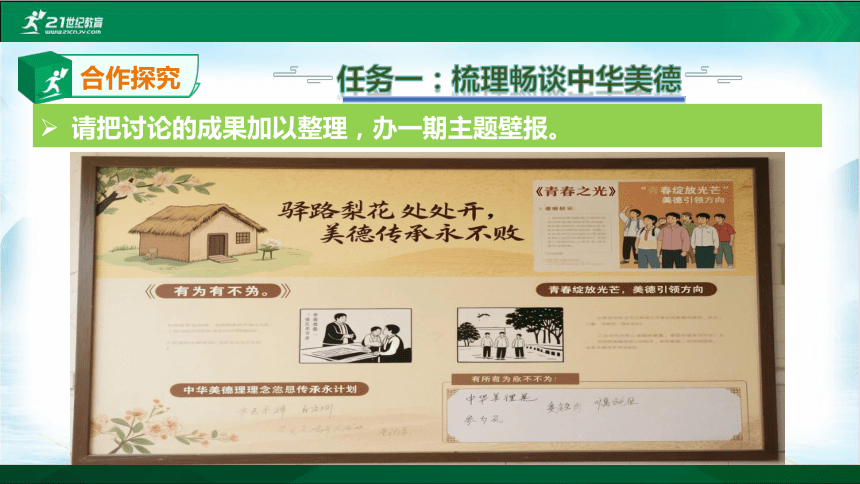

请把讨论的成果加以整理,办一期主题壁报。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

请把讨论的成果加以整理,办一期主题壁报。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

写文章或讲话时,恰切地引用诗词佳句、名言警句,往往可以使表达更加凝练典雅,富有意味。本单元的多篇课文都用到了这一手法,比如,《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。找出本单元其他课文中引用的语句,体会引用所带来的多样的表达效果。从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

阅读下面资料链接,重识“引用”手法。

“引用”手法

①概念:引用是援引现成的语言材料(如名言、格言、民谣、谚语等)以增强语言表达效果的修辞手法。

②分类:引用可分为明引和暗引两种。

明引指直接引用原文,并加上引号,或者只引用原文大意,不加引号,但是都注明原文的出处。暗引指不说明引文出处,而将其融合在自己的话语中,或是引用原句,或是指引大意。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

阅读下面资料链接,重识“引用”手法。

“引用”手法

③作用:文体不同,引用类型不同,其作用也不尽相同。

1.引用名人名言、谚语、俗语、歌曲等,往往能给人亲切感,增强感染力,便于大众接受等。

2.引用诗句,往往能使文章充满诗情画意,赋予文章以文化底蕴。

3.引用神话传说、民间故事,则能丰富文章内容,有趣味性,引起读者阅读兴趣。

4.引用古文,往往能增加文章的历史感和文化的厚重感。

5.议论文中引用名言等,可以作为道理论据证明观点,增加文章的说服力。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。找出《有为有不为》《陋室铭》中引用的语句,体会引用所带来的多样的表达效果。

课文 引用语句 表达效果

《有为有不为》

中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”

运用道理论证,引用古人的话,论述应该不应该和善恶一样,也是有大小之别的。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。找出《有为有不为》《陋室铭》中引用的语句,体会引用所带来的多样的表达效果。

课文 引用语句 表达效果

《有为有不为》

俗话说: 千里之堤,溃于蚁穴。

运用道理论证,引用俗话,论证了“大小恶有时候是有联系的”的观点,进而证明了本文的中心论点,既便于读者理解,又增强了说服力。

《陋室铭》

孔子云: 何陋之有

引用孔子的话,以反问句结尾,更具雄辩的力量,进一步表明陋室不陋,一方面暗含着作者以“君子”自居的意思,另一方面巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句,含蓄而发人深思。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

《青春之光》中对主人公日记、人党申请书等材料的摘引,旨在凸显作品的真实性,增强感染力。这类引用,是新闻、传记等纪实类作品中的常见手法,与上述作为修辞手法的引用并非同一层面的概念。请简要说说其表达效果。

(1)摘引日记:直接展现人物的心路历程,刻画出黄文秀不怕困难,以苦为乐,心系百姓,甘于奉献的高尚品质,也增强了内容的真实性,增加了感染力。

(2)摘引入党申请书:让读者直接聆听人物的心声,揭示黄文秀的人生追求,不仅赞扬了黄文秀的高尚品质,也启示读者思考人生的意义,点明并升华了文章的主题。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

请总结:在什么情况下可以使用引用手法?在运用该手法应注意什么?

(1)在表达观点、抒发情感、言说志向时都可以借助引用来增强文章的表现力和说服力。

(2)引用的目的要明确,要服务于文章观点、情感、态度的表达;引用要适度,不可喧宾夺主,为引用而引用;引用要注意文体、语体、应用场合等限制条件,做到恰当、得体;等等。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

(1)白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!(摘自《驿路梨花》)

这一句以简洁的笔触勾勒出梨花的纯净与繁茂,既是对自然景观的实写,也暗喻后文 “梨花” 们助人为乐的心灵美。当讨论 “平凡中的美好” 或 “自然与人文的交融” 时,这句可作为开篇,用视觉意象引发共鸣。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

(2)驿路梨花处处开(摘自《驿路梨花》)

引用陆游诗句,既是对全文的收束,也将梨花升华为雷锋精神的象征 ——“处处开” 寓意美德的传递跨越地域与时代。在志愿服务活动的总结、班级互助文化的讨论中,这句诗可作为点睛之笔,强调 “善意无需署名,温暖自会延续”。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

(3)她姐姐很受感动。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。(摘自《驿路梨花》)

看似平淡的叙述,却展现了 “梨花们” 默默奉献的日常。在探讨 “责任与坚持” 时,这句可作为案例,说明善意无需宏大叙事,日常的点滴行动即可汇聚成温暖的力量。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

精读和略读都是常用的阅读方法。小组合作,结合自己的阅读经历和学习体会,从目的、对象、主要方法等角度归纳精读和略读各自的特点。然后自选一篇以美德为主题的文章,先通过略读快速了解内容,再运用精读深入把握作品,加深对两种阅读方法的认识。可以以条目罗列的方式,或用一段概括性的话,将你的认识记录下来。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

精读和略读都是常用的阅读方法。小组合作,结合自己的阅读经历和学习体会,从目的、对象、主要方法等角度归纳精读和略读各自的特点。

精 读 略 读

目的

对象

细致研读、深入理解作品的意蕴;学习阅读某一类作品的方法

观其大略,快速把握文章大意;运用阅读某一类作品的方法

文言诗文、短小的经典作品、长篇名著的精彩片段等

各种类型的作品、文本

合作探究

任务三:探究略读精读之技

精读和略读都是常用的阅读方法。小组合作,结合自己的阅读经历和学习体会,从目的、对象、主要方法等角度归纳精读和略读各自的特点。

精 读 略 读

主要方法

(1)品味关键语句或段落,字斟句酌,揣摩其表达的妙处和深刻的含义

(2)关注文中对人物语言、动作、心理的描写,对环境、氛围的描写等细节,从中体会文章个性化的情感表达或思考

(3)关注文中抒发情感、表达观点的语句,联系上下文、理解作者的情感和观点

(4)调动体验与想象,进入作品情境加深对作品的感受

(5)从标题、详略安排、角度选择等方面,把握文章特点

(6)通过圈点、批注、做笔记的方式记录自己的心得体会

(1)根据一定的目的或需要,一目数行,快速阅读,大致了解主要内容

(2)通过文章标题,文中的小标题,以及开头、结尾和文中的关键语句,理清文章思路

(3)标注自己感兴趣或有疑惑的地方为进一步精读作准备

合作探究

任务三:探究略读精读之技

自选一篇以美德为主题的文章,先通过略读快速了解内容,再运用精读深入把握作品,加深对两种阅读方法的认识。

阅读提示:

1.明确不同的阅读目的;

2.运用不同的阅读方法;

3.注意不同的阅读速度;

4.检测各自的阅读效果。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

知足知不足

曾见冰心老人为别人题座右铭:“知足知不足,有为有不为。”言简意赅,寻味无穷。特写短文两篇,稍加诠释。先讲知足知不足。

中国有一句老话:“知足常乐。”为大家所遵奉。什么叫“知足”呢?还是先查一下字典吧。《现代汉语词典》说:“知足:满足于已经得到的(指生活、愿望等)。”如果每个人都能满足于已经得到的东西,则社会必能安定,天下必能太平,这个道理是显而易见的。可是社会上总会有一些人不安分守己,癞蛤蟆想吃天鹅肉。这样的人往往要栽大跟头的。对他们来说,“知足常乐”这句话就成了灵丹妙药。但是,知足或者不知足也要分场合的。在旧社会,穷人吃草根树皮,阔人吃燕窝鱼翅。在这样的场合下,你劝穷人知足,能劝得动吗?正相反,应当鼓励他们不能知足,要起来斗争。这样的不知足是正当的,是有重大意义的,它能伸张社会正义,能推动人类社会前进。除了场合以外,知足还有一个分(fèn)的问题。什么叫分?笼统言之,就是适当的限度。人们常说的“安分”、“非分”等,指的就是限度。这个限度也是极难掌握的,是因人而异、因地而异的。勉强找一个标准的话,那就是“约定俗成”。我想,冰心老人之所以写这一句话,其意不过是劝人少存

合作探究

任务三:探究略读精读之技

非分之想而已。至于知不足,在汉文中虽然字面上相同,其含义则有差别。这里所谓“不足”,指的是“不足之处”, “不够完美的地方”。这句话同“自知之明”有联系。

自古以来,中国就有一句老话:“人贵有自知之明。”这一句话暗示给我们,有自知之明并不容易,否则这一句话就用不着说了。事实上也确实如此。就拿现在来说,我所见到的人,大都自我感觉良好。专以学界而论,有的人并没有读几本书,却不知天高地厚,以天才自居,靠自己一点小聪明——这能算得上聪明吗?——狂傲恣睢,骂尽天下一切文人,大有用一管毛锥横扫六合之概,令明眼人感到既可笑,又可怜。这种人往往没有什么出息。因为,又有一句中国老话:“学如逆水行舟,不进则退。”还有一句中国老话:“学海无涯。”说的都是真理。但在这些人眼中,他们已经穷了学海之源,往前再没有路了,进步是没有必要的。他们除了自我欣赏之外,还能有什么出息呢?

古代希腊人也认为自知之明是可贵的,所以语重心长地说出了“要了解你自己”!中国同希腊相距万里,可竟说了几乎是一模一样的话,可见这些话是普遍的真理。中外几千年的思想史和科学史,也都证明了一个事实:只有知不足的人才能为人类文化做出贡献。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

略读 快速了解内容

1.速度:快速浏览,时间2分钟左右。

2.方法:抓关键句,提取主要信息,梳理文章思路,明确文章观点。

什么叫“知足”呢?

如果每个人都能满足于已经得到的东西,则社会必能安定,天下必能太平……

但是,知足或者不知足也要分场合的。

除了场合以外,知足还有一个分(fèn)的问题。……就是适当的限度。

人贵有自知之明。

只有知不足的人才能为人类文化做出贡献。

略读 快速了解内容

思路:文章以冰心老人的座右铭“知足知不足,有为有不为”为切入点,深入探讨了知足和知不足的内涵,以及它们在不同场合和情境下的意义。通过对知足和知不足的辩证分析,展现了作者对人生的深刻思考。

观点:教导我们在生活中要把握好知足和知不足的尺度,以积极的态度面对人生,为自己和社会创造更美好的未来。

1.速度:快速浏览,时间2分钟左右。

2.方法:抓关键句,提取主要信息,梳理文章思路,明确文章观点。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

课堂小结

中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,塑造了我们的道德观念和思维方式,影响着社会的风俗习惯和文明风尚 。多阅读经典著作,有利于我们积累名言警句,更能在潜移默化中培养品德、塑造灵魂。

板书设计

谢谢聆听

谢谢观赏

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料,一线教师,一线教研员,

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文部编版 七年级下册

第四单元

阅读综合实践

新课导入

中华美德是中华文化的精髓,源远流长,代代相传,其内涵也随着时代的发展不断丰富。本单元所选文章,从不同角度展现了中华美德,以及时代对这些美德的呼唤。今天,就让我们回顾这些文章,陶冶情操,净化心灵,引导我们追求道德修养的最高境界。

学习目标

1、通过真实情境中的语言实践活动,加深对中华美德丰富内涵和现实意义的体悟,力求做到内化于心、外化于行。

2、通过品味作品中典范的用例,关注并思考引用这一手法的不同应用情境和表达效果。

3、结合过往的阅读经历和体会,梳理归纳对略读和精读这两种阅读方法的认识,在阅读实践中更好地运用。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

本单元课文或写人记事,或辩证论述,或借物写怀,以多样的方式表现出中华美德的价值与魅力。再读课文,梳理概括文中体现的中华美德,选择其中一种,作深入思考,用自己的方式加以诠释。可以讲一个故事,发一段议论,也可以借助一个事物来表达自己的认识。全班交流,并将讨论的成果加以整理,办一期主题壁报。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

再读本单元课文,梳理概括文中体现的中华美德。

课文 中华美德

《驿路梨花》

雷锋精神(服务人民、助人为乐的奉献精神);“人人为我,我为人人”的美好风尚

《青春之光》

信念坚定、对党忠诚的崇高品质,心系群众、务实为民的真挚情怀勇于担当、甘于奉献的优秀品格,攻坚克难、乐观向上的顽强意志热爱祖国、热爱家乡的高尚情操;脱贫攻坚精神(上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民)

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

再读本单元课文,梳理概括文中体现的中华美德。

课文 中华美德

《有为有不为》

诉诸良知良能,明辨是非善恶;勿以善小而不为,勿以恶小而为之

《陋室铭》

高洁傲岸、安贫乐道的情操;对美好德行的追求

《爱莲说》

不慕名利、洁身自好的态度;对名利浮华的鄙弃

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

选择其中一种美德,作深入思考,用自己的方式加以诠释。可以讲一个故事,发一段议论,也可以借助一个事物来表达自己的认识。

示例:《驿路梨花》中的“乐于助人、助人为乐”并不仅仅是一种传统美德,它会让社会更和谐,在很多时候还会给我们带来很多的快乐、很大的帮助,从而让我们的路走得更顺。首先,“乐于助人、助人为乐”是社会发展进步的重要条件。马克思主义认为,社会的生产和生活是以人们之间的交往为前提的,这种交往的实质是互相帮助和协同。现代社会,科学技术高度发达,专业化分工越来越细,互相帮助和协作是社会生活的永恒主题。其次“乐于助人、助人为乐”是获得人生乐趣的无穷动力。关心他人、帮助他人、为社会作贡献,不仅能从中获得友谊、信赖,还能真正获得好评、尊重,并且能从中感受到人生的乐趣,精神境界也会因此得到升华心灵得到充实。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

在今后的社会生活中我们应如何践行中华美德?

(1)学习和实践传统美德

中学生应当通过多种途径学习中华传统美德,包括阅读相关书籍、参加学校和社区组织的活动,以及通过互联网资源。学习内容包括诚实守信、尊老爱幼、勤劳节俭、爱国等美德。

(2)自我修养和自我管理

中学生应在日常生活中积极践行所学的美德,如待人以诚、乐于助人、自省自律。通过不断的自我反省和调整,培养良好的个人品德。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

在今后的社会生活中我们应如何践行中华美德?

(3)传播和弘扬传统美德

中学生可以成为传统美德的传播者,通过在学校、家庭和社区分享传统美德的故事和理念,影响更多的人。同时,也可以通过参与或组织公益活动,将传统美德落实到实际行动中。

(4)尊重和欣赏中华文化

了解和尊重中华文化是践行中华传统美德的基础。中学生应当学习并欣赏中国传统文化,包括传统节日、历史故事和艺术作品,增强文化认同感和自豪感。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

请把讨论的成果加以整理,办一期主题壁报。

合作探究

任务一:梳理畅谈中华美德

请把讨论的成果加以整理,办一期主题壁报。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

写文章或讲话时,恰切地引用诗词佳句、名言警句,往往可以使表达更加凝练典雅,富有意味。本单元的多篇课文都用到了这一手法,比如,《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。找出本单元其他课文中引用的语句,体会引用所带来的多样的表达效果。从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

阅读下面资料链接,重识“引用”手法。

“引用”手法

①概念:引用是援引现成的语言材料(如名言、格言、民谣、谚语等)以增强语言表达效果的修辞手法。

②分类:引用可分为明引和暗引两种。

明引指直接引用原文,并加上引号,或者只引用原文大意,不加引号,但是都注明原文的出处。暗引指不说明引文出处,而将其融合在自己的话语中,或是引用原句,或是指引大意。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

阅读下面资料链接,重识“引用”手法。

“引用”手法

③作用:文体不同,引用类型不同,其作用也不尽相同。

1.引用名人名言、谚语、俗语、歌曲等,往往能给人亲切感,增强感染力,便于大众接受等。

2.引用诗句,往往能使文章充满诗情画意,赋予文章以文化底蕴。

3.引用神话传说、民间故事,则能丰富文章内容,有趣味性,引起读者阅读兴趣。

4.引用古文,往往能增加文章的历史感和文化的厚重感。

5.议论文中引用名言等,可以作为道理论据证明观点,增加文章的说服力。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。找出《有为有不为》《陋室铭》中引用的语句,体会引用所带来的多样的表达效果。

课文 引用语句 表达效果

《有为有不为》

中国古人说:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”

运用道理论证,引用古人的话,论述应该不应该和善恶一样,也是有大小之别的。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

《驿路梨花》结尾处引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,一语双关,形象生动地揭示了文章主题,增添了文化韵味。找出《有为有不为》《陋室铭》中引用的语句,体会引用所带来的多样的表达效果。

课文 引用语句 表达效果

《有为有不为》

俗话说: 千里之堤,溃于蚁穴。

运用道理论证,引用俗话,论证了“大小恶有时候是有联系的”的观点,进而证明了本文的中心论点,既便于读者理解,又增强了说服力。

《陋室铭》

孔子云: 何陋之有

引用孔子的话,以反问句结尾,更具雄辩的力量,进一步表明陋室不陋,一方面暗含着作者以“君子”自居的意思,另一方面巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句,含蓄而发人深思。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

《青春之光》中对主人公日记、人党申请书等材料的摘引,旨在凸显作品的真实性,增强感染力。这类引用,是新闻、传记等纪实类作品中的常见手法,与上述作为修辞手法的引用并非同一层面的概念。请简要说说其表达效果。

(1)摘引日记:直接展现人物的心路历程,刻画出黄文秀不怕困难,以苦为乐,心系百姓,甘于奉献的高尚品质,也增强了内容的真实性,增加了感染力。

(2)摘引入党申请书:让读者直接聆听人物的心声,揭示黄文秀的人生追求,不仅赞扬了黄文秀的高尚品质,也启示读者思考人生的意义,点明并升华了文章的主题。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

请总结:在什么情况下可以使用引用手法?在运用该手法应注意什么?

(1)在表达观点、抒发情感、言说志向时都可以借助引用来增强文章的表现力和说服力。

(2)引用的目的要明确,要服务于文章观点、情感、态度的表达;引用要适度,不可喧宾夺主,为引用而引用;引用要注意文体、语体、应用场合等限制条件,做到恰当、得体;等等。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

(1)白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!(摘自《驿路梨花》)

这一句以简洁的笔触勾勒出梨花的纯净与繁茂,既是对自然景观的实写,也暗喻后文 “梨花” 们助人为乐的心灵美。当讨论 “平凡中的美好” 或 “自然与人文的交融” 时,这句可作为开篇,用视觉意象引发共鸣。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

(2)驿路梨花处处开(摘自《驿路梨花》)

引用陆游诗句,既是对全文的收束,也将梨花升华为雷锋精神的象征 ——“处处开” 寓意美德的传递跨越地域与时代。在志愿服务活动的总结、班级互助文化的讨论中,这句诗可作为点睛之笔,强调 “善意无需署名,温暖自会延续”。

合作探究

任务二:体会引用手法之妙

从学过的课文中摘抄一些名言佳句,想一想自己会在哪些情况下加以引用,与同学交流自己的积累和设想。

(3)她姐姐很受感动。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。(摘自《驿路梨花》)

看似平淡的叙述,却展现了 “梨花们” 默默奉献的日常。在探讨 “责任与坚持” 时,这句可作为案例,说明善意无需宏大叙事,日常的点滴行动即可汇聚成温暖的力量。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

精读和略读都是常用的阅读方法。小组合作,结合自己的阅读经历和学习体会,从目的、对象、主要方法等角度归纳精读和略读各自的特点。然后自选一篇以美德为主题的文章,先通过略读快速了解内容,再运用精读深入把握作品,加深对两种阅读方法的认识。可以以条目罗列的方式,或用一段概括性的话,将你的认识记录下来。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

精读和略读都是常用的阅读方法。小组合作,结合自己的阅读经历和学习体会,从目的、对象、主要方法等角度归纳精读和略读各自的特点。

精 读 略 读

目的

对象

细致研读、深入理解作品的意蕴;学习阅读某一类作品的方法

观其大略,快速把握文章大意;运用阅读某一类作品的方法

文言诗文、短小的经典作品、长篇名著的精彩片段等

各种类型的作品、文本

合作探究

任务三:探究略读精读之技

精读和略读都是常用的阅读方法。小组合作,结合自己的阅读经历和学习体会,从目的、对象、主要方法等角度归纳精读和略读各自的特点。

精 读 略 读

主要方法

(1)品味关键语句或段落,字斟句酌,揣摩其表达的妙处和深刻的含义

(2)关注文中对人物语言、动作、心理的描写,对环境、氛围的描写等细节,从中体会文章个性化的情感表达或思考

(3)关注文中抒发情感、表达观点的语句,联系上下文、理解作者的情感和观点

(4)调动体验与想象,进入作品情境加深对作品的感受

(5)从标题、详略安排、角度选择等方面,把握文章特点

(6)通过圈点、批注、做笔记的方式记录自己的心得体会

(1)根据一定的目的或需要,一目数行,快速阅读,大致了解主要内容

(2)通过文章标题,文中的小标题,以及开头、结尾和文中的关键语句,理清文章思路

(3)标注自己感兴趣或有疑惑的地方为进一步精读作准备

合作探究

任务三:探究略读精读之技

自选一篇以美德为主题的文章,先通过略读快速了解内容,再运用精读深入把握作品,加深对两种阅读方法的认识。

阅读提示:

1.明确不同的阅读目的;

2.运用不同的阅读方法;

3.注意不同的阅读速度;

4.检测各自的阅读效果。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

知足知不足

曾见冰心老人为别人题座右铭:“知足知不足,有为有不为。”言简意赅,寻味无穷。特写短文两篇,稍加诠释。先讲知足知不足。

中国有一句老话:“知足常乐。”为大家所遵奉。什么叫“知足”呢?还是先查一下字典吧。《现代汉语词典》说:“知足:满足于已经得到的(指生活、愿望等)。”如果每个人都能满足于已经得到的东西,则社会必能安定,天下必能太平,这个道理是显而易见的。可是社会上总会有一些人不安分守己,癞蛤蟆想吃天鹅肉。这样的人往往要栽大跟头的。对他们来说,“知足常乐”这句话就成了灵丹妙药。但是,知足或者不知足也要分场合的。在旧社会,穷人吃草根树皮,阔人吃燕窝鱼翅。在这样的场合下,你劝穷人知足,能劝得动吗?正相反,应当鼓励他们不能知足,要起来斗争。这样的不知足是正当的,是有重大意义的,它能伸张社会正义,能推动人类社会前进。除了场合以外,知足还有一个分(fèn)的问题。什么叫分?笼统言之,就是适当的限度。人们常说的“安分”、“非分”等,指的就是限度。这个限度也是极难掌握的,是因人而异、因地而异的。勉强找一个标准的话,那就是“约定俗成”。我想,冰心老人之所以写这一句话,其意不过是劝人少存

合作探究

任务三:探究略读精读之技

非分之想而已。至于知不足,在汉文中虽然字面上相同,其含义则有差别。这里所谓“不足”,指的是“不足之处”, “不够完美的地方”。这句话同“自知之明”有联系。

自古以来,中国就有一句老话:“人贵有自知之明。”这一句话暗示给我们,有自知之明并不容易,否则这一句话就用不着说了。事实上也确实如此。就拿现在来说,我所见到的人,大都自我感觉良好。专以学界而论,有的人并没有读几本书,却不知天高地厚,以天才自居,靠自己一点小聪明——这能算得上聪明吗?——狂傲恣睢,骂尽天下一切文人,大有用一管毛锥横扫六合之概,令明眼人感到既可笑,又可怜。这种人往往没有什么出息。因为,又有一句中国老话:“学如逆水行舟,不进则退。”还有一句中国老话:“学海无涯。”说的都是真理。但在这些人眼中,他们已经穷了学海之源,往前再没有路了,进步是没有必要的。他们除了自我欣赏之外,还能有什么出息呢?

古代希腊人也认为自知之明是可贵的,所以语重心长地说出了“要了解你自己”!中国同希腊相距万里,可竟说了几乎是一模一样的话,可见这些话是普遍的真理。中外几千年的思想史和科学史,也都证明了一个事实:只有知不足的人才能为人类文化做出贡献。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

略读 快速了解内容

1.速度:快速浏览,时间2分钟左右。

2.方法:抓关键句,提取主要信息,梳理文章思路,明确文章观点。

什么叫“知足”呢?

如果每个人都能满足于已经得到的东西,则社会必能安定,天下必能太平……

但是,知足或者不知足也要分场合的。

除了场合以外,知足还有一个分(fèn)的问题。……就是适当的限度。

人贵有自知之明。

只有知不足的人才能为人类文化做出贡献。

略读 快速了解内容

思路:文章以冰心老人的座右铭“知足知不足,有为有不为”为切入点,深入探讨了知足和知不足的内涵,以及它们在不同场合和情境下的意义。通过对知足和知不足的辩证分析,展现了作者对人生的深刻思考。

观点:教导我们在生活中要把握好知足和知不足的尺度,以积极的态度面对人生,为自己和社会创造更美好的未来。

1.速度:快速浏览,时间2分钟左右。

2.方法:抓关键句,提取主要信息,梳理文章思路,明确文章观点。

合作探究

任务三:探究略读精读之技

课堂小结

中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,塑造了我们的道德观念和思维方式,影响着社会的风俗习惯和文明风尚 。多阅读经典著作,有利于我们积累名言警句,更能在潜移默化中培养品德、塑造灵魂。

板书设计

谢谢聆听

谢谢观赏

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料,一线教师,一线教研员,

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读