9.2《项脊轩志》课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 9.2《项脊轩志》课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 678.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

项脊轩志

吾妻死之年年手植也

今已亭亭如盖矣

学习目标

1 . 了解归有光的生平及其写作背景,积累文化常识;

2. 积累文言知识,疏通文意,理清文章结构。

3. 学习作者善于从日常琐事中选取富于特征意义的细节来 表达深挚的感情。

4. 感受作者对物在人亡、三世变迁的感慨和对祖母、母亲 、妻子的深切怀念之情。

归有光,字熙 甫,号震 川,世称“震川先生” , 又

号项脊生。汉族,苏州府昆山县(今江苏省昆山市) 人,明朝散文家。

他崇尚唐宋古文,是明代“唐宋派”代表作家, 被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第 一 ”。与唐顺之、王慎中并称为“嘉靖三大家”

作者介绍

作者介绍

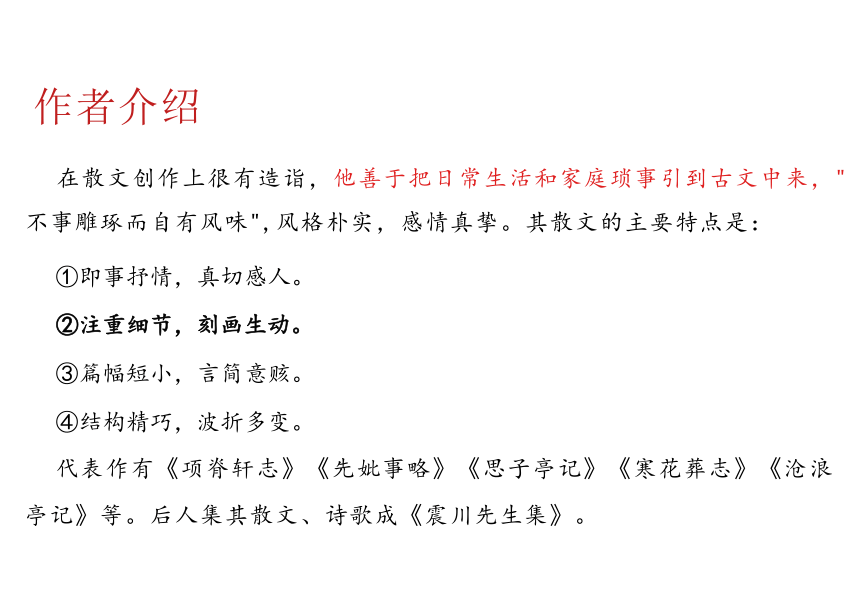

在散文创作上很有造诣,他善于把日常生活和家庭琐事引到古文中来,"

不事雕琢而自有风味",风格朴实,感情真挚。其散文的主要特点是:

①即事抒情,真切感人。

②注重细节,刻画生动。

③篇幅短小,言简意赅。

④结构精巧,波折多变。

代表作有《项脊轩志》《先妣事略》《思子亭记》《寒花葬志》《沧浪 亭记》等。后人集其散文、诗歌成《震川先生集》。

作者介绍

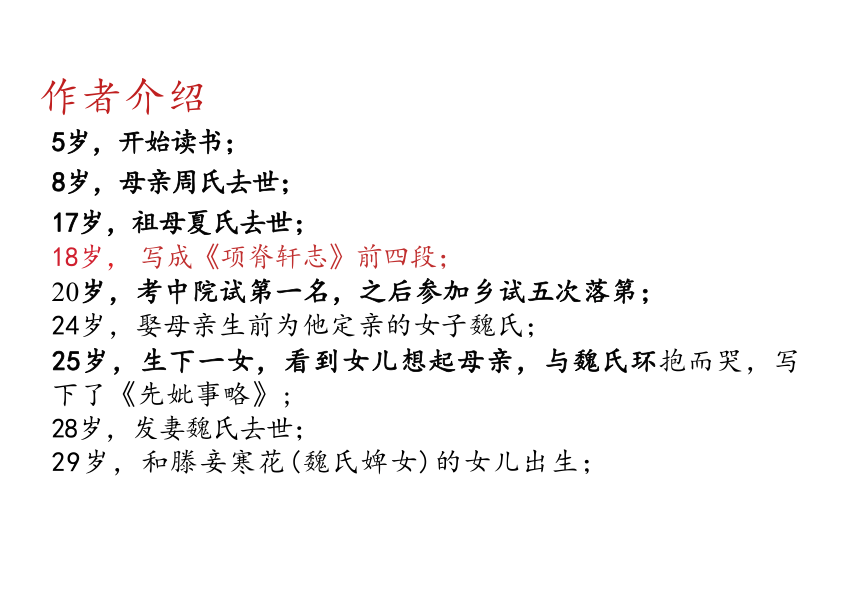

5岁,开始读书;

8岁,母亲周氏去世;

17岁,祖母夏氏去世;

18岁, 写成《项脊轩志》前四段;

20岁,考中院试第一名,之后参加乡试五次落第;

24岁,娶母亲生前为他定亲的女子魏氏;

25岁,生下一女,看到女儿想起母亲,与魏氏环抱而哭,写 下了《先妣事略》;

28岁,发妻魏氏去世;

29岁,和滕妾寒花(魏氏婢女)的女儿出生;

作者介绍

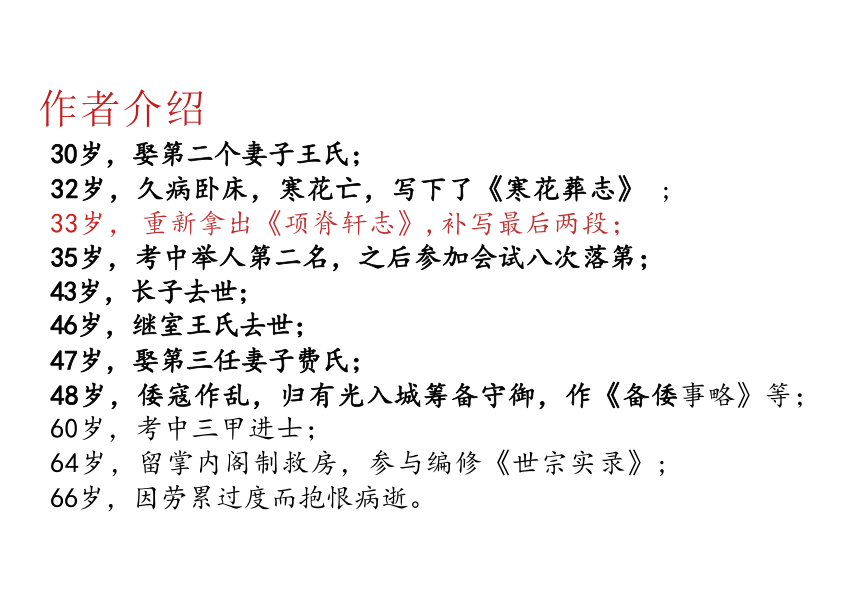

30岁,娶第二个妻子王氏;

32岁,久病卧床,寒花亡,写下了《寒花葬志》 ;

33岁, 重新拿出《项脊轩志》,补写最后两段;

35岁,考中举人第二名,之后参加会试八次落第;

43岁,长子去世;

46岁,继室王氏去世;

47岁,娶第三任妻子费氏;

48岁,倭寇作乱,归有光入城筹备守御,作《备倭事略》等; 60岁,考中三甲进士;

64岁,留掌内阁制救房,参与编修《世宗实录》;

66岁,因劳累过度而抱恨病逝。

写作背景

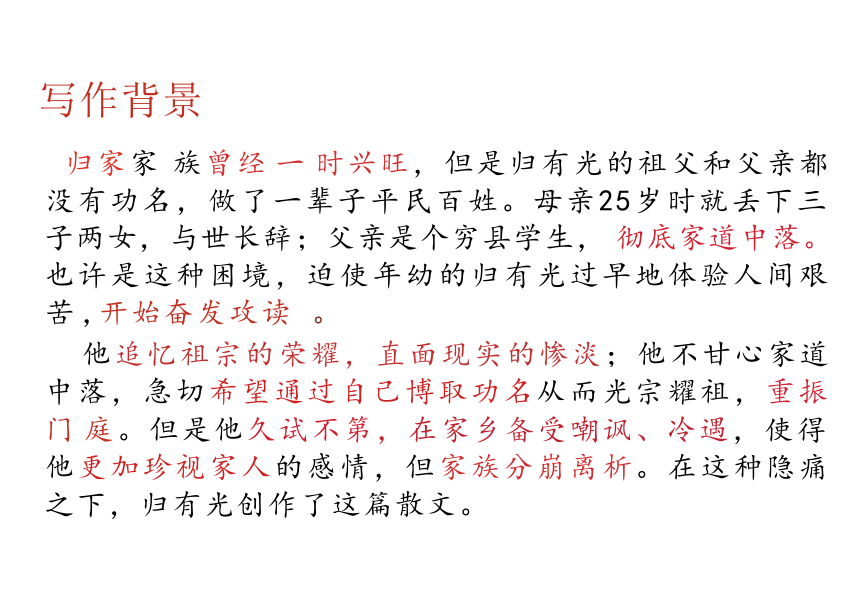

归家家 族曾经 一 时兴旺,但是归有光的祖父和父亲都 没有功名,做了一辈子平民百姓。母亲25岁时就丢下三 子两女,与世长辞;父亲是个穷县学生, 彻底家道中落。 也许是这种困境,迫使年幼的归有光过早地体验人间艰 苦 ,开始奋发攻读 。

他追忆祖宗的荣耀,直面现实的惨淡;他不甘心家道 中落,急切希望通过自己博取功名从而光宗耀祖,重振 门 庭。但是他久试不第,在家乡备受嘲讽、冷遇,使得 他更加珍视家人的感情,但家族分崩离析。在这种隐痛 之下,归有光创作了这篇散文。

写作背景

《项脊轩志》分两次写成。前三段写于明世宗嘉靖

三年(1524),当时归有光18岁,他通过对所居项脊轩 的变化和几件小事的 描 述 ,表 达了对家人的怀念之情。

在经历了结婚、妻死、不遇等人生变故后,作者 于明世宗嘉靖十八年(1539),自己33岁时,又为这篇

散文增添了补 记。

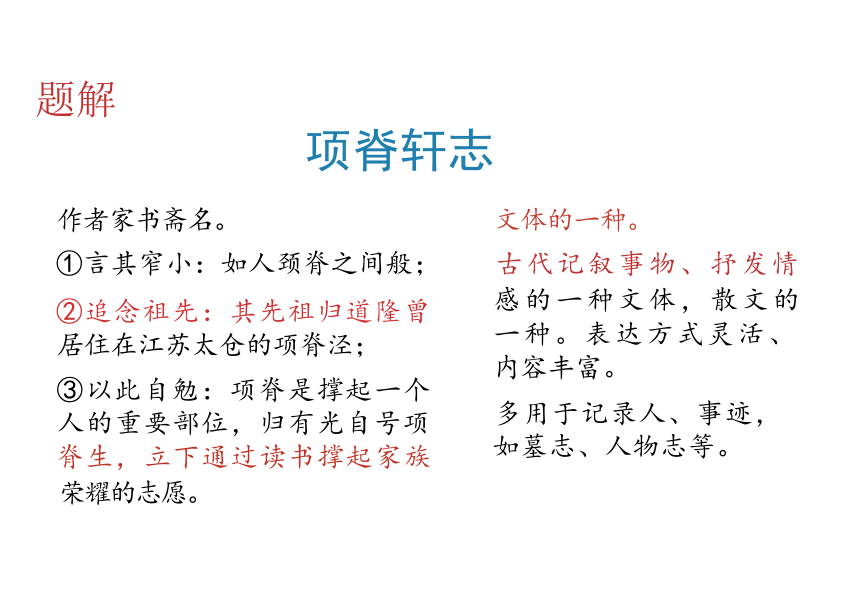

作者家书斋名。

①言其窄小:如人颈脊之间般;

②追念祖先:其先祖归道隆曾

居住在江苏太仓的项脊泾;

③以此自勉:项脊是撑起一个 人的重要部位,归有光自号项

脊生,立下通过读书撑起家族

荣耀的志愿。

文体的一种。

古代记叙事物、抒发情

感的一种文体,散文的 一种。表达方式灵活、 内容丰富。

多用于记录人、事迹, 如墓志、人物志等。

题解

项脊轩志

轩 xuān 渗漉 lù 修 葺 q ì

垣墙yuán

栏循shǔn 偃仰yǎn 迨 dài

异爨cuàn

阖门 hé 长号háo 扃牖jiōng you

象笏hù

呱呱gū 老妪yù 先妣bǐ

中闺guī

扉 fēi 兀坐 wù 庖 páo

栖 于 q ī

啸歌xiào 万籁 lài 姊妹zǐ

读文正音

初读感知

1.作者写到一 家几代的哪几位亲人

一 家三代,母亲、祖母、妻子、乳母。

2.行文中哪一 句话,概括了作者在项脊轩中的生活的感受

"然余居于此,多可喜,亦多可悲。"(作用:承上启下)

文本解析

(1)项脊轩,旧南阁子也。 室仅方丈,可容一人居。百年老屋,

尘泥渗漉,雨泽下注;每移案,顾视,无可置者。又北向,不能得日 , 日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南 日,日影反照,室始洞 然。

项脊轩……也:判断句

日①:阳光

旧:原来的,以前的。

日②:天, 一天

仅:只有

上:名词做状语,从上面

方丈:一丈见方。

前:名词做状语,在前面

渗:透过。漉:漏下。

垣墙:筑起围墙,名词做动词

下:向下。名作状。

周庭:四周围绕院子砌上墙

案:书桌

当:挡住,阻挡。

顾:环顾

洞然:明亮的样子

北向:向北

文本解析

(1)又杂植兰桂竹木于庭, 旧时栏桥,亦遂增胜。借书满架, 偃 仰啸歌,冥然兀坐 ,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不 去。三五之 夜 ,明月半墙,桂影斑驳,风移影动, 珊珊可爱。

寂寂:寂静的样子

去:离开

三五:农历每月十五,又称望。十六:既望;

初一:朔;最后一天:晦。

明月半墙:明亮的月光照着半个墙面。

斑驳:纷杂错落。

珊珊:树影摇动的样子。

杂植 …… :状语后置句

增胜:增加光彩。胜,美

偃仰:安居、休息

啸歌:长啸歌吟

冥然:安静的样子

兀:独自、自己

万籁有声:自然界的各种声音都能听见

文本解析 齐读第一段,思考这是怎样的一间书房,修葺前后有何变化 修葺前 鲜明对比 修葺后 对 比 陈旧 破漏 狭小 昏暗 旧南阁子; 百年老屋。 尘泥渗漉, 雨泽下注。 室仅方丈,可容一人居。 移案,顾视,无可置者。 又北向,不能得日, 日过午已昏。 不漏 明亮 幽雅 安静

稍为修葺,

使不上漏。

辟窗筑墙,日影

反照,室始洞然

杂植兰桂竹木

冥然兀坐, 庭阶寂寂。

相关内容

情感

书房修葺之后变得明亮幽雅

修葺之喜

借书满架,偃仰啸歌

读书之喜

冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄 食,人至不去。

悠闲之喜

三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊 可爱。

赏月之喜

解读文章

再读归有光的小轩时光,结合文章相关句子思考作 者之"喜"有哪几种

"客逾庖而宴"暗示家庭生活的混

乱 。

"厅"在古代本是庄严的场地,除 了宴请会客、嫁娶时新人、丧葬 时的吊唁都是在厅堂里完成。而

在这庄严的场所里却有家禽栖息, 可见这个大家庭礼制的荒废破坏。

(2)然余居于此,多可喜,亦多可悲。 先是,庭中通南北为 一 。 迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是,东犬西吠,客逾庖而宴, 鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙, 凡再变矣。

先是:在此以前,原先

迨 (dai): 等到

爨 (cuan): 烧火做饭

往往而是:到处都是

西:名词做状语,向西

鸡栖于厅:状语后置句

凡:总共

再:两次

文本解析

“东犬西吠”暗示家族内部关系僵硬、陌生。

(2)家有老妪, 尝居于此。 妪,

先大母婢也,乳二世,先 妣抚之

甚厚。室西 连于中闺,先妣尝 一 至。妪每谓余曰:"某所,而母立 于兹。"妪又曰:"汝姊在吾怀,

呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:儿 寒乎 欲食乎 '吾从板外相为应 答。"语未毕,余泣,妪亦泣。

尝居于此:状语后置句

先大母:去世的祖母

妪,先大母婢也:判断句

先妣:去世的母亲

抚:爱护,这里是对待的意思。

连于中闺:状语后置句,中闺,内室。

每:常常

而:你的

兹:这、这里

文本解析

文本解析

( 2 ) 余 自束发读书轩中, 一 日,

大母过余曰:"吾儿,久不见若影,

何竟日默默在此,大类女郎也 "比 去,以手阖门,自语曰:"吾家读书 久不效,儿之成,则可待乎!"顷之, 持一象 笏至,曰:"此吾祖太常公宣 德间执此以朝,他日汝当用之!" 瞻

顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

束发:古代男孩15岁束发为髻

过:探望

若:你、你的

竟日:整日

大类:很像

比:及,等到。

效:奏效,指获取功名

瞻顾:瞻仰回顾

遗迹:先人留下的旧物

长号:大哭

文化常识

赤子:初生的婴儿

襁褓:泛指1岁以下幼童

孩提:指二三岁的幼儿

韶此 (tiáo chèn): 儿童换齿,

即指七八岁的儿童垂髫:指童年。而 以"垂髫"代指童年

幼学:十岁为"幼学之年"

总角:代指儿童时代

豆蔻:指女子十三四岁为"豆蔻年华"

及笄:指女子年满十五岁

束发:男子15岁

弱冠:指男子二十岁。

而立:30岁

不惑:40岁

知命:50岁

耳顺:60岁

古稀:70岁,悬车之年、杖围 之年均指70岁

耄耋 [mao die] 之年:指八九

十岁。

鲐 [tai] 背:90岁,给: 一种 鱼,背上的斑纹如同老人褶皱 的皮肤

期颐:100岁

象 笏

古臣僚上朝皆持手板,用玉、象牙 或竹片制成,用以指画或记事。据

《明史 .舆服志》记载, 一品到五品 官员上朝用象牙做的手板。

文学常识

文本解析

1.文章第二段共写了哪几件事 这几件事都是写"悲

"的,其在情感的表达上有什么不同

(1)文章第二段共写了三件事:叔伯分家,大家庭崩溃; 妪忆母亲,触动失母之悲;追念祖母,长号不自禁。

(2)这三件事在情感的表达上有所不同。 写分家时,说"庭 中始为篱,已为墙,凡再变矣",只在客观的记叙中寄寓深 深的感叹。 忆母亲时,则"语未毕,余泣,妪亦泣", 情 动 于衷,却只是有泪无声,含蓄而有节制。 思祖母时,则"令 人长号不自禁",悲痛之情如潮水般汹涌澎湃,不可抑制。 由压抑转为外露,由平稳渐趋强烈,感情的抒发层次清楚, 感情的发展脉络清晰。

文本解析

(3)轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之, 能以足音辨人。轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。

得不焚:无标志被动句

得:能够

殆:恐怕、可能

尝:曾经

扃牖:关上窗户

以:凭借、根据

文本解析

( 4 ) 余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,

或凭几学书。吾妻归 宁,述诸小妹语曰:"闻姊家有阁子,且 何谓阁子 也 "其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使 人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

(5)庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

述:转述

且:那么

制:形制,规制

于:与,和

其制稍异于前:状语后置句

盖:伞盖

既:已经

为:写作

归:女子出嫁

凭:靠着、伏

书:写字

归宁:出嫁的女子回家省亲

解读文章

再读全文,思考以下问题:

①作者在文中一共写了哪几件悲事

②这些事情为何让作者觉得悲痛

③作者的悲伤是如何表现出来的

可悲之事 相关描写(事迹) 如何写悲

为何而悲

诸父异爨 多置小门墙、东犬西吠、鸡栖 于厅 …… 环境描写

家庭分裂、亲情隔阂

老妪忆母 指扣门扉,询问衣食 语言/动作

关爱子女、恍如昨日

回忆大母 送象笏励志 语言/动作

勉励小辈、辜负期待

回忆亡妻 与妻子闲话家常,手植枇杷树 已亭亭如盖 语言/动作 景物描写

情深恩爱、阴阳两隔

解读文章

答:①融情于景,借物抒情。枇杷树本是无思

想感情的静物,但把它的种植时间与妻子逝世之 年联系起来,这树便成了他对妻子情感的化身。 看似写树,实则借物抒情,寄托了对亡妻深深的 怀念之情。

②以乐景衬哀情。树愈繁茂,人去愈久。时间 愈久,思念愈深; 树在人亡,物是人非! 作 者睹 物思人,托物寄情,可谓是“不言情而情无限, 言有尽而意无穷。”

解读文章 分析结尾“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今 已亭亭如盖矣”的表达效果。

词类活用

(1)前辟四窗(名词作状语,在前面)

(2)东犬西吠(名词作状语,向西)

(3) 妪,先大母婢也, 乳二世(名词作动词,喂奶、哺育)

(4)执此以朝 (名词作动词,上朝)

(5) 垣墙周庭(名词作动词,砌上垣墙)

(6)雨泽下注(名词作状语,向下)

(7)庭中通南北为一 (数词作名词, 一体)

(8)吾妻死之年所手植也(名词作状语,亲手)

文言句式

(1)判断句

①项脊轩,旧南阁子也("……也"表判断)

②妪,先大母婢也("……也"表判断)

③庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也("……也"表判断)

(2)倒装句

①杂植兰桂竹木于庭(状语后置句,应为"于庭杂植兰桂竹木")

②室西连于中闺(状语后置句,应为"室西于中闺连")

③其制稍异于前(状语后置句,应为"其制于前稍异")

④鸡栖于厅(状语后置句,应为"鸡于厅栖")

文言句式

(3) 被动句

得不焚,殆有神护者("焚"是"被焚毁"之意)

(4) 省略句

①垣墙周庭,以当南日[应为"垣墙(于)周庭,以(墙) 当 南 日 " ]

②余自束发读书轩中[应为"余自束发读书(于)轩中"]

③使不上漏[应为"使(之)不上漏"]

④明月半墙[应为"明月(照)半墙"]

项脊轩志

吾妻死之年年手植也

今已亭亭如盖矣

学习目标

1 . 了解归有光的生平及其写作背景,积累文化常识;

2. 积累文言知识,疏通文意,理清文章结构。

3. 学习作者善于从日常琐事中选取富于特征意义的细节来 表达深挚的感情。

4. 感受作者对物在人亡、三世变迁的感慨和对祖母、母亲 、妻子的深切怀念之情。

归有光,字熙 甫,号震 川,世称“震川先生” , 又

号项脊生。汉族,苏州府昆山县(今江苏省昆山市) 人,明朝散文家。

他崇尚唐宋古文,是明代“唐宋派”代表作家, 被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第 一 ”。与唐顺之、王慎中并称为“嘉靖三大家”

作者介绍

作者介绍

在散文创作上很有造诣,他善于把日常生活和家庭琐事引到古文中来,"

不事雕琢而自有风味",风格朴实,感情真挚。其散文的主要特点是:

①即事抒情,真切感人。

②注重细节,刻画生动。

③篇幅短小,言简意赅。

④结构精巧,波折多变。

代表作有《项脊轩志》《先妣事略》《思子亭记》《寒花葬志》《沧浪 亭记》等。后人集其散文、诗歌成《震川先生集》。

作者介绍

5岁,开始读书;

8岁,母亲周氏去世;

17岁,祖母夏氏去世;

18岁, 写成《项脊轩志》前四段;

20岁,考中院试第一名,之后参加乡试五次落第;

24岁,娶母亲生前为他定亲的女子魏氏;

25岁,生下一女,看到女儿想起母亲,与魏氏环抱而哭,写 下了《先妣事略》;

28岁,发妻魏氏去世;

29岁,和滕妾寒花(魏氏婢女)的女儿出生;

作者介绍

30岁,娶第二个妻子王氏;

32岁,久病卧床,寒花亡,写下了《寒花葬志》 ;

33岁, 重新拿出《项脊轩志》,补写最后两段;

35岁,考中举人第二名,之后参加会试八次落第;

43岁,长子去世;

46岁,继室王氏去世;

47岁,娶第三任妻子费氏;

48岁,倭寇作乱,归有光入城筹备守御,作《备倭事略》等; 60岁,考中三甲进士;

64岁,留掌内阁制救房,参与编修《世宗实录》;

66岁,因劳累过度而抱恨病逝。

写作背景

归家家 族曾经 一 时兴旺,但是归有光的祖父和父亲都 没有功名,做了一辈子平民百姓。母亲25岁时就丢下三 子两女,与世长辞;父亲是个穷县学生, 彻底家道中落。 也许是这种困境,迫使年幼的归有光过早地体验人间艰 苦 ,开始奋发攻读 。

他追忆祖宗的荣耀,直面现实的惨淡;他不甘心家道 中落,急切希望通过自己博取功名从而光宗耀祖,重振 门 庭。但是他久试不第,在家乡备受嘲讽、冷遇,使得 他更加珍视家人的感情,但家族分崩离析。在这种隐痛 之下,归有光创作了这篇散文。

写作背景

《项脊轩志》分两次写成。前三段写于明世宗嘉靖

三年(1524),当时归有光18岁,他通过对所居项脊轩 的变化和几件小事的 描 述 ,表 达了对家人的怀念之情。

在经历了结婚、妻死、不遇等人生变故后,作者 于明世宗嘉靖十八年(1539),自己33岁时,又为这篇

散文增添了补 记。

作者家书斋名。

①言其窄小:如人颈脊之间般;

②追念祖先:其先祖归道隆曾

居住在江苏太仓的项脊泾;

③以此自勉:项脊是撑起一个 人的重要部位,归有光自号项

脊生,立下通过读书撑起家族

荣耀的志愿。

文体的一种。

古代记叙事物、抒发情

感的一种文体,散文的 一种。表达方式灵活、 内容丰富。

多用于记录人、事迹, 如墓志、人物志等。

题解

项脊轩志

轩 xuān 渗漉 lù 修 葺 q ì

垣墙yuán

栏循shǔn 偃仰yǎn 迨 dài

异爨cuàn

阖门 hé 长号háo 扃牖jiōng you

象笏hù

呱呱gū 老妪yù 先妣bǐ

中闺guī

扉 fēi 兀坐 wù 庖 páo

栖 于 q ī

啸歌xiào 万籁 lài 姊妹zǐ

读文正音

初读感知

1.作者写到一 家几代的哪几位亲人

一 家三代,母亲、祖母、妻子、乳母。

2.行文中哪一 句话,概括了作者在项脊轩中的生活的感受

"然余居于此,多可喜,亦多可悲。"(作用:承上启下)

文本解析

(1)项脊轩,旧南阁子也。 室仅方丈,可容一人居。百年老屋,

尘泥渗漉,雨泽下注;每移案,顾视,无可置者。又北向,不能得日 , 日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南 日,日影反照,室始洞 然。

项脊轩……也:判断句

日①:阳光

旧:原来的,以前的。

日②:天, 一天

仅:只有

上:名词做状语,从上面

方丈:一丈见方。

前:名词做状语,在前面

渗:透过。漉:漏下。

垣墙:筑起围墙,名词做动词

下:向下。名作状。

周庭:四周围绕院子砌上墙

案:书桌

当:挡住,阻挡。

顾:环顾

洞然:明亮的样子

北向:向北

文本解析

(1)又杂植兰桂竹木于庭, 旧时栏桥,亦遂增胜。借书满架, 偃 仰啸歌,冥然兀坐 ,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不 去。三五之 夜 ,明月半墙,桂影斑驳,风移影动, 珊珊可爱。

寂寂:寂静的样子

去:离开

三五:农历每月十五,又称望。十六:既望;

初一:朔;最后一天:晦。

明月半墙:明亮的月光照着半个墙面。

斑驳:纷杂错落。

珊珊:树影摇动的样子。

杂植 …… :状语后置句

增胜:增加光彩。胜,美

偃仰:安居、休息

啸歌:长啸歌吟

冥然:安静的样子

兀:独自、自己

万籁有声:自然界的各种声音都能听见

文本解析 齐读第一段,思考这是怎样的一间书房,修葺前后有何变化 修葺前 鲜明对比 修葺后 对 比 陈旧 破漏 狭小 昏暗 旧南阁子; 百年老屋。 尘泥渗漉, 雨泽下注。 室仅方丈,可容一人居。 移案,顾视,无可置者。 又北向,不能得日, 日过午已昏。 不漏 明亮 幽雅 安静

稍为修葺,

使不上漏。

辟窗筑墙,日影

反照,室始洞然

杂植兰桂竹木

冥然兀坐, 庭阶寂寂。

相关内容

情感

书房修葺之后变得明亮幽雅

修葺之喜

借书满架,偃仰啸歌

读书之喜

冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄 食,人至不去。

悠闲之喜

三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊 可爱。

赏月之喜

解读文章

再读归有光的小轩时光,结合文章相关句子思考作 者之"喜"有哪几种

"客逾庖而宴"暗示家庭生活的混

乱 。

"厅"在古代本是庄严的场地,除 了宴请会客、嫁娶时新人、丧葬 时的吊唁都是在厅堂里完成。而

在这庄严的场所里却有家禽栖息, 可见这个大家庭礼制的荒废破坏。

(2)然余居于此,多可喜,亦多可悲。 先是,庭中通南北为 一 。 迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是,东犬西吠,客逾庖而宴, 鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙, 凡再变矣。

先是:在此以前,原先

迨 (dai): 等到

爨 (cuan): 烧火做饭

往往而是:到处都是

西:名词做状语,向西

鸡栖于厅:状语后置句

凡:总共

再:两次

文本解析

“东犬西吠”暗示家族内部关系僵硬、陌生。

(2)家有老妪, 尝居于此。 妪,

先大母婢也,乳二世,先 妣抚之

甚厚。室西 连于中闺,先妣尝 一 至。妪每谓余曰:"某所,而母立 于兹。"妪又曰:"汝姊在吾怀,

呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:儿 寒乎 欲食乎 '吾从板外相为应 答。"语未毕,余泣,妪亦泣。

尝居于此:状语后置句

先大母:去世的祖母

妪,先大母婢也:判断句

先妣:去世的母亲

抚:爱护,这里是对待的意思。

连于中闺:状语后置句,中闺,内室。

每:常常

而:你的

兹:这、这里

文本解析

文本解析

( 2 ) 余 自束发读书轩中, 一 日,

大母过余曰:"吾儿,久不见若影,

何竟日默默在此,大类女郎也 "比 去,以手阖门,自语曰:"吾家读书 久不效,儿之成,则可待乎!"顷之, 持一象 笏至,曰:"此吾祖太常公宣 德间执此以朝,他日汝当用之!" 瞻

顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

束发:古代男孩15岁束发为髻

过:探望

若:你、你的

竟日:整日

大类:很像

比:及,等到。

效:奏效,指获取功名

瞻顾:瞻仰回顾

遗迹:先人留下的旧物

长号:大哭

文化常识

赤子:初生的婴儿

襁褓:泛指1岁以下幼童

孩提:指二三岁的幼儿

韶此 (tiáo chèn): 儿童换齿,

即指七八岁的儿童垂髫:指童年。而 以"垂髫"代指童年

幼学:十岁为"幼学之年"

总角:代指儿童时代

豆蔻:指女子十三四岁为"豆蔻年华"

及笄:指女子年满十五岁

束发:男子15岁

弱冠:指男子二十岁。

而立:30岁

不惑:40岁

知命:50岁

耳顺:60岁

古稀:70岁,悬车之年、杖围 之年均指70岁

耄耋 [mao die] 之年:指八九

十岁。

鲐 [tai] 背:90岁,给: 一种 鱼,背上的斑纹如同老人褶皱 的皮肤

期颐:100岁

象 笏

古臣僚上朝皆持手板,用玉、象牙 或竹片制成,用以指画或记事。据

《明史 .舆服志》记载, 一品到五品 官员上朝用象牙做的手板。

文学常识

文本解析

1.文章第二段共写了哪几件事 这几件事都是写"悲

"的,其在情感的表达上有什么不同

(1)文章第二段共写了三件事:叔伯分家,大家庭崩溃; 妪忆母亲,触动失母之悲;追念祖母,长号不自禁。

(2)这三件事在情感的表达上有所不同。 写分家时,说"庭 中始为篱,已为墙,凡再变矣",只在客观的记叙中寄寓深 深的感叹。 忆母亲时,则"语未毕,余泣,妪亦泣", 情 动 于衷,却只是有泪无声,含蓄而有节制。 思祖母时,则"令 人长号不自禁",悲痛之情如潮水般汹涌澎湃,不可抑制。 由压抑转为外露,由平稳渐趋强烈,感情的抒发层次清楚, 感情的发展脉络清晰。

文本解析

(3)轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之, 能以足音辨人。轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。

得不焚:无标志被动句

得:能够

殆:恐怕、可能

尝:曾经

扃牖:关上窗户

以:凭借、根据

文本解析

( 4 ) 余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,

或凭几学书。吾妻归 宁,述诸小妹语曰:"闻姊家有阁子,且 何谓阁子 也 "其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使 人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

(5)庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

述:转述

且:那么

制:形制,规制

于:与,和

其制稍异于前:状语后置句

盖:伞盖

既:已经

为:写作

归:女子出嫁

凭:靠着、伏

书:写字

归宁:出嫁的女子回家省亲

解读文章

再读全文,思考以下问题:

①作者在文中一共写了哪几件悲事

②这些事情为何让作者觉得悲痛

③作者的悲伤是如何表现出来的

可悲之事 相关描写(事迹) 如何写悲

为何而悲

诸父异爨 多置小门墙、东犬西吠、鸡栖 于厅 …… 环境描写

家庭分裂、亲情隔阂

老妪忆母 指扣门扉,询问衣食 语言/动作

关爱子女、恍如昨日

回忆大母 送象笏励志 语言/动作

勉励小辈、辜负期待

回忆亡妻 与妻子闲话家常,手植枇杷树 已亭亭如盖 语言/动作 景物描写

情深恩爱、阴阳两隔

解读文章

答:①融情于景,借物抒情。枇杷树本是无思

想感情的静物,但把它的种植时间与妻子逝世之 年联系起来,这树便成了他对妻子情感的化身。 看似写树,实则借物抒情,寄托了对亡妻深深的 怀念之情。

②以乐景衬哀情。树愈繁茂,人去愈久。时间 愈久,思念愈深; 树在人亡,物是人非! 作 者睹 物思人,托物寄情,可谓是“不言情而情无限, 言有尽而意无穷。”

解读文章 分析结尾“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今 已亭亭如盖矣”的表达效果。

词类活用

(1)前辟四窗(名词作状语,在前面)

(2)东犬西吠(名词作状语,向西)

(3) 妪,先大母婢也, 乳二世(名词作动词,喂奶、哺育)

(4)执此以朝 (名词作动词,上朝)

(5) 垣墙周庭(名词作动词,砌上垣墙)

(6)雨泽下注(名词作状语,向下)

(7)庭中通南北为一 (数词作名词, 一体)

(8)吾妻死之年所手植也(名词作状语,亲手)

文言句式

(1)判断句

①项脊轩,旧南阁子也("……也"表判断)

②妪,先大母婢也("……也"表判断)

③庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也("……也"表判断)

(2)倒装句

①杂植兰桂竹木于庭(状语后置句,应为"于庭杂植兰桂竹木")

②室西连于中闺(状语后置句,应为"室西于中闺连")

③其制稍异于前(状语后置句,应为"其制于前稍异")

④鸡栖于厅(状语后置句,应为"鸡于厅栖")

文言句式

(3) 被动句

得不焚,殆有神护者("焚"是"被焚毁"之意)

(4) 省略句

①垣墙周庭,以当南日[应为"垣墙(于)周庭,以(墙) 当 南 日 " ]

②余自束发读书轩中[应为"余自束发读书(于)轩中"]

③使不上漏[应为"使(之)不上漏"]

④明月半墙[应为"明月(照)半墙"]