2025届湖北省“黄鄂鄂”三校高三下学期模拟考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届湖北省“黄鄂鄂”三校高三下学期模拟考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-01 22:42:30 | ||

图片预览

文档简介

2025届湖北省“黄鄂鄂”三校高三下学期模拟考试

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.屈家岭文化遗址是长江中游地区发现最早最具代表性的新石器时代大型聚落遗址,截止2007年,在屈家岭文化遗址中发掘出了石斧、石锛、石凿、石铲、石锄、石匕等多种石器,和缸、罐、盆、鼎足等多种陶器。据此可推知,屈家岭文化时期( )

A.农业与手工业分离 B.生产工具制造水平发展迅速

C.生产方式多样 D.社会组织能力强大

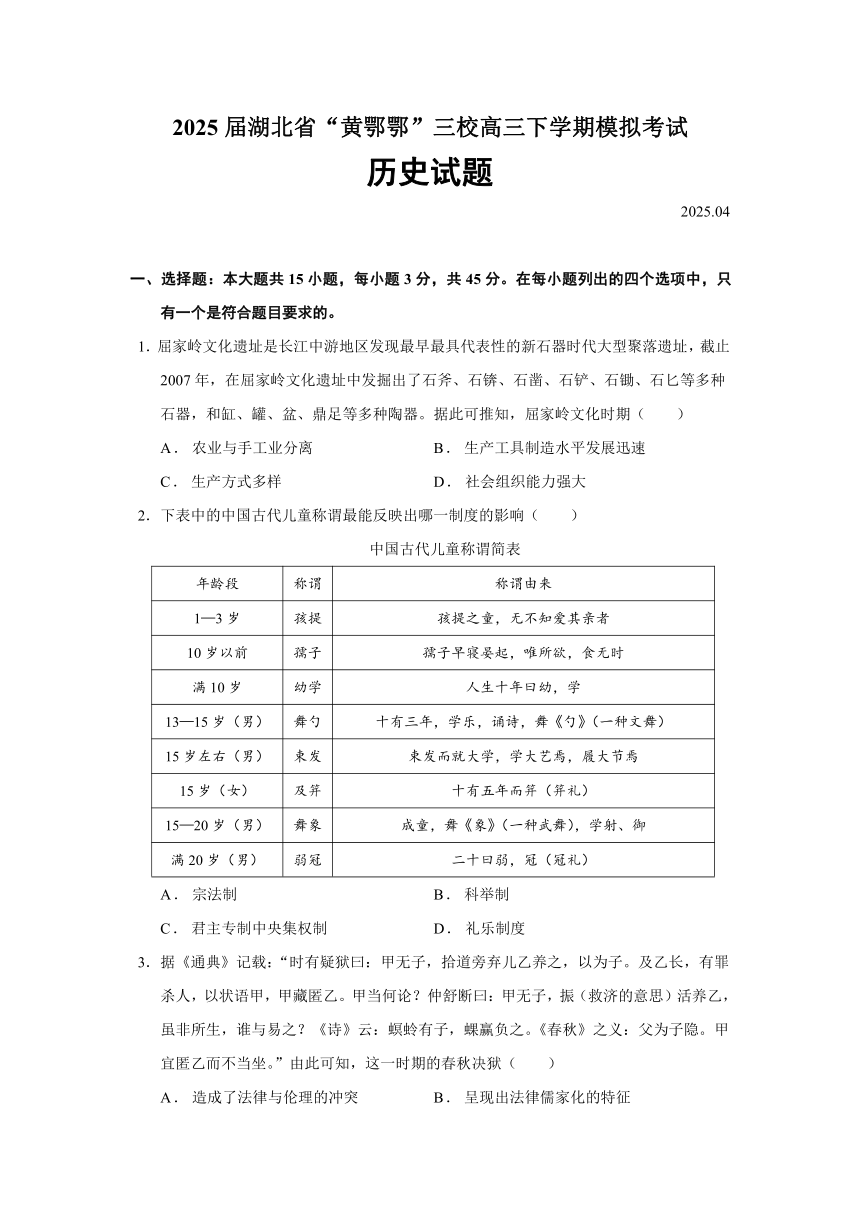

2.下表中的中国古代儿童称谓最能反映出哪一制度的影响( )

中国古代儿童称谓简表

年龄段 称谓 称谓由来

1—3岁 孩提 孩提之童,无不知爱其亲者

10岁以前 孺子 孺子早寝晏起,唯所欲,食无时

满10岁 幼学 人生十年曰幼,学

13—15岁(男) 舞勺 十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》(一种文舞)

15岁左右(男) 束发 束发而就大学,学大艺焉,履大节焉

15岁(女) 及笄 十有五年而笄(笄礼)

15—20岁(男) 舞象 成童,舞《象》(一种武舞),学射、御

满20岁(男) 弱冠 二十曰弱,冠(冠礼)

A.宗法制 B.科举制

C.君主专制中央集权制 D.礼乐制度

3.据《通典》记载:“时有疑狱曰:甲无子,拾道旁弃儿乙养之,以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏匿乙。甲当何论?仲舒断曰:甲无子,振(救济的意思)活养乙,虽非所生,谁与易之?《诗》云:螟蛉有子,蜾赢负之。《春秋》之义:父为子隐。甲宜匿乙而不当坐。”由此可知,这一时期的春秋决狱( )

A.造成了法律与伦理的冲突 B.呈现出法律儒家化的特征

C.蕴含着一定理性化特征 D.体现出礼法并用的施政方针

4.《后汉书》中曾记载:“汉典旧事,丞相所请,靡有不听。今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟以来,其渐久矣。”产生这一现象的主要原因是( )

A.汉武帝后开始的中外朝制度 B.丞相权力的加强

C.三公已经成为虚职 D.统治者加强君主专制的需要

5.钱穆提出“诗心即史心”,主张通过诗歌理解时代变迁。《岁晏行》中这样描述诗人所处的时代:“岁云暮矣多北风,潇湘洞庭白雪中。渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓。……楚人重鱼不重鸟,汝休枉杀南飞鸿。况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸。……万国城头吹画角,此曲哀怨何时终?”《岁晏行》诗人所处的时代最可能是( )

A.北魏 B.清朝 C.唐朝 D.宋朝

6.栾成显在《明代黄册研究》中写道:“万历休宁县二十七都五图黄册底籍在每甲末尾开报几个名存实亡的绝户,年龄多在百岁至二百岁以上。”文中这一现象反映了( )

A.明代国家治理的强化 B.中央集权受到冲击

C.明代户籍管理废弛 D.明代赋税制度变革

7.清朝设乡约制度,每月两次宣讲“圣谕”,教训子孙,各安生理,勿作非为。《合水县志》记载,“偶有口角是非,批令该处乡约会同公正绅耆查覆”。由此可见,清代乡约组织( )

A.增强了国家对基层社会的控制力度 B.保证了地方的长期稳定

C.借助宗法纽带加强了中央集权 D.有利于完善基层民主自治

8.革命党人陈天华表示,黄宗羲的《明夷待访录》“虽不及《民约论》(又译《社会契约论》)之完备,民约之理,却已包括在内”。陈天华的发言( )

A.有利于革命思想传播 B.说明民约理论与传统民本思想无异

C.主张恢复传统秩序 D.对革命认知不够深入

9.1928年,中英签订《中英关税自主条约》,英国承认中国关税自主。推动该条约签订的直接因素是( )

A.英国对华政策调整 B.国民政府改订新约运动

C.新民主主义革命的兴起 D.英国殖民体系受到冲击

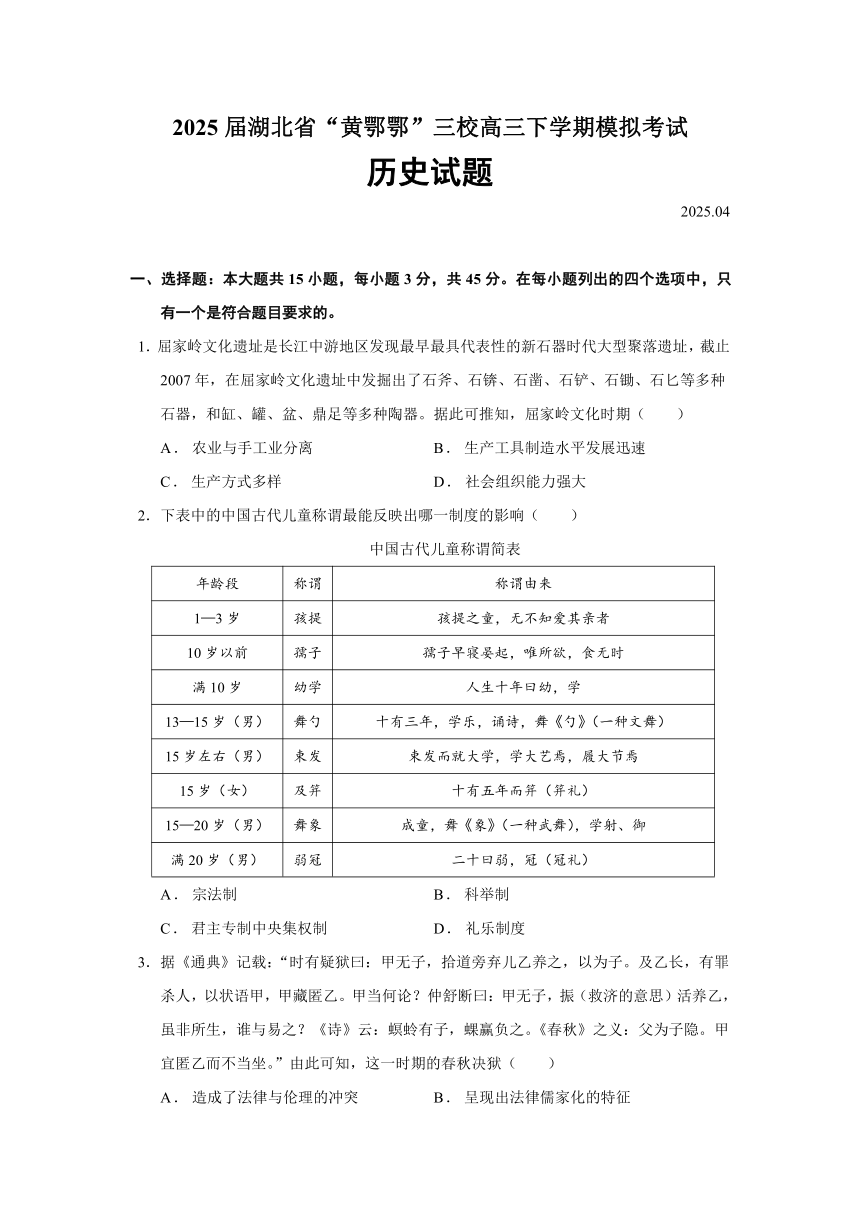

10.下图为1936年3月22日《申报周刊》上刊登的漫画《两条被牺牲的牛》,图上一条牛的背上写着“华北”,一条牛的背上写着“阿比西尼亚(埃塞俄比亚)”,下方绅士们身上则写着“日内瓦”。作者的创作意图是( )

A.表达对国际局势的忧虑 B.反对法西斯主义

C.揭露国际联盟虚伪软弱 D.要求尊重各国独立主权

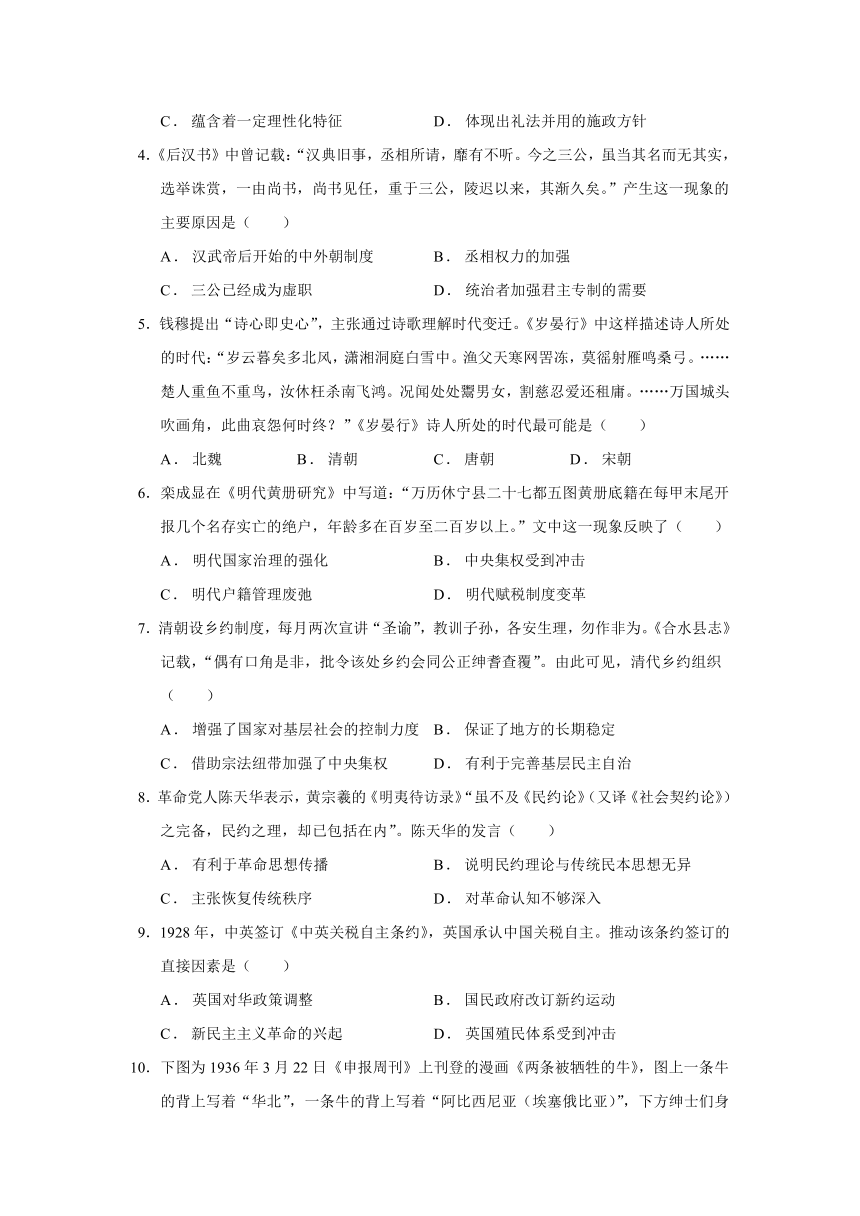

11.下图为亚历山大在位时期发行的钱币,胜利者佩戴的象皮头盔,模仿身披刀剑不入的尼米亚狮皮的祖先赫拉克勒斯(希腊神话中的大力神),头上的公羊角是埃及阿蒙神的象征,钱币背面印着一头向右行走的大象。据此可知( )

A.亚历山大帝国钱币铸造工艺领先世界

B.亚历山大帝国境内商品贸易交流频繁

C.亚历山大东征推动东西方文化交流

D.该货币是当时亚历山大帝国境内唯一流通货币

12.16世纪,德国萨克森的莱斯尼希市进行济贫改革,设立济贫公共基金,将关闭的修道院的资产以及信徒捐给教会和修会的财物转入公共基金,由10位民主选举产生的世俗人士负责日常管理。材料反映出当时( )

A.工商业发展加剧社会矛盾 B.资本主义制度走向完善

C.宗教改革助推社会治理世俗化 D.民主制度缓和社会矛盾

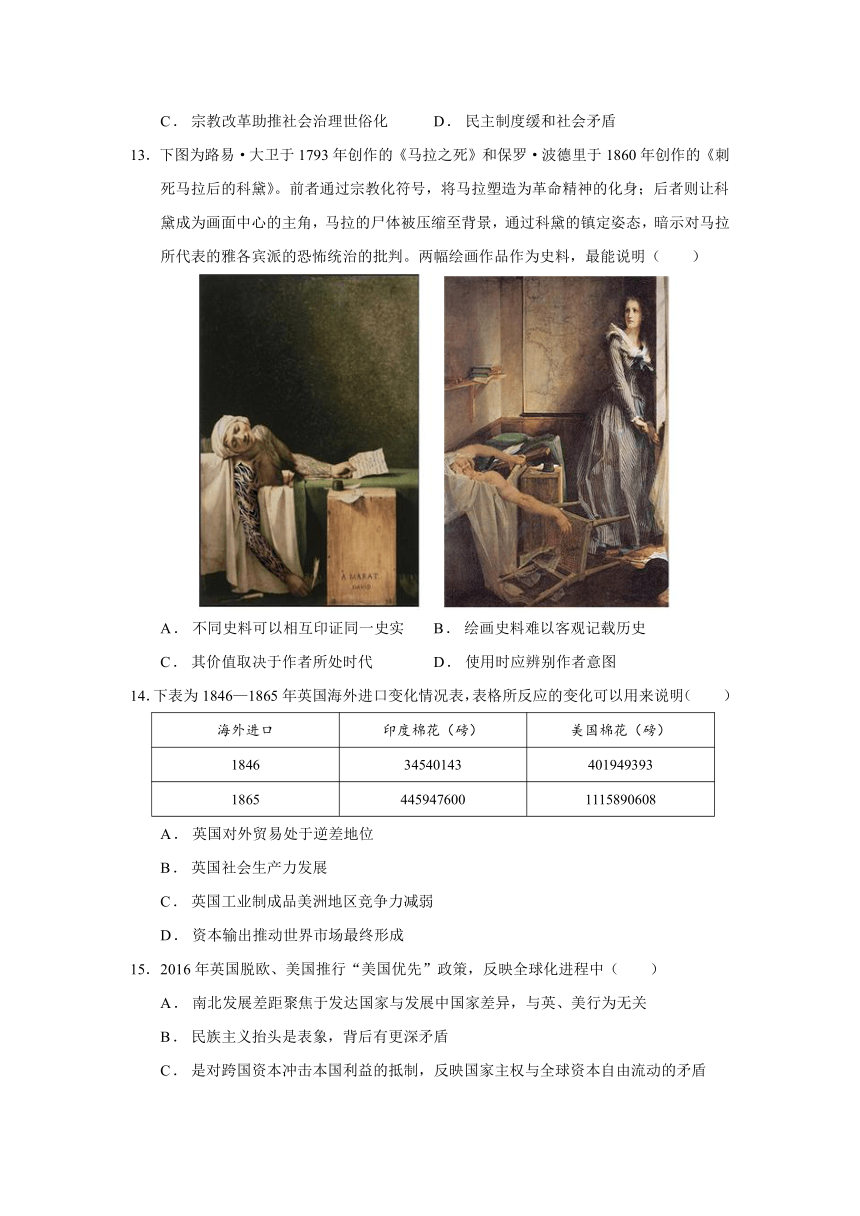

13.下图为路易·大卫于1793年创作的《马拉之死》和保罗·波德里于1860年创作的《刺死马拉后的科黛》。前者通过宗教化符号,将马拉塑造为革命精神的化身;后者则让科黛成为画面中心的主角,马拉的尸体被压缩至背景,通过科黛的镇定姿态,暗示对马拉所代表的雅各宾派的恐怖统治的批判。两幅绘画作品作为史料,最能说明( )

A.不同史料可以相互印证同一史实 B.绘画史料难以客观记载历史

C.其价值取决于作者所处时代 D.使用时应辨别作者意图

14.下表为1846—1865年英国海外进口变化情况表,表格所反应的变化可以用来说明( )

海外进口 印度棉花(磅) 美国棉花(磅)

1846 34540143 401949393

1865 445947600 1115890608

A.英国对外贸易处于逆差地位

B.英国社会生产力发展

C.英国工业制成品美洲地区竞争力减弱

D.资本输出推动世界市场最终形成

15.2016年英国脱欧、美国推行“美国优先”政策,反映全球化进程中( )

A.南北发展差距聚焦于发达国家与发展中国家差异,与英、美行为无关

B.民族主义抬头是表象,背后有更深矛盾

C.是对跨国资本冲击本国利益的抵制,反映国家主权与全球资本自由流动的矛盾

D.与福利国家制度结构性危机关联不大

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【中国古代的交通】(14分)

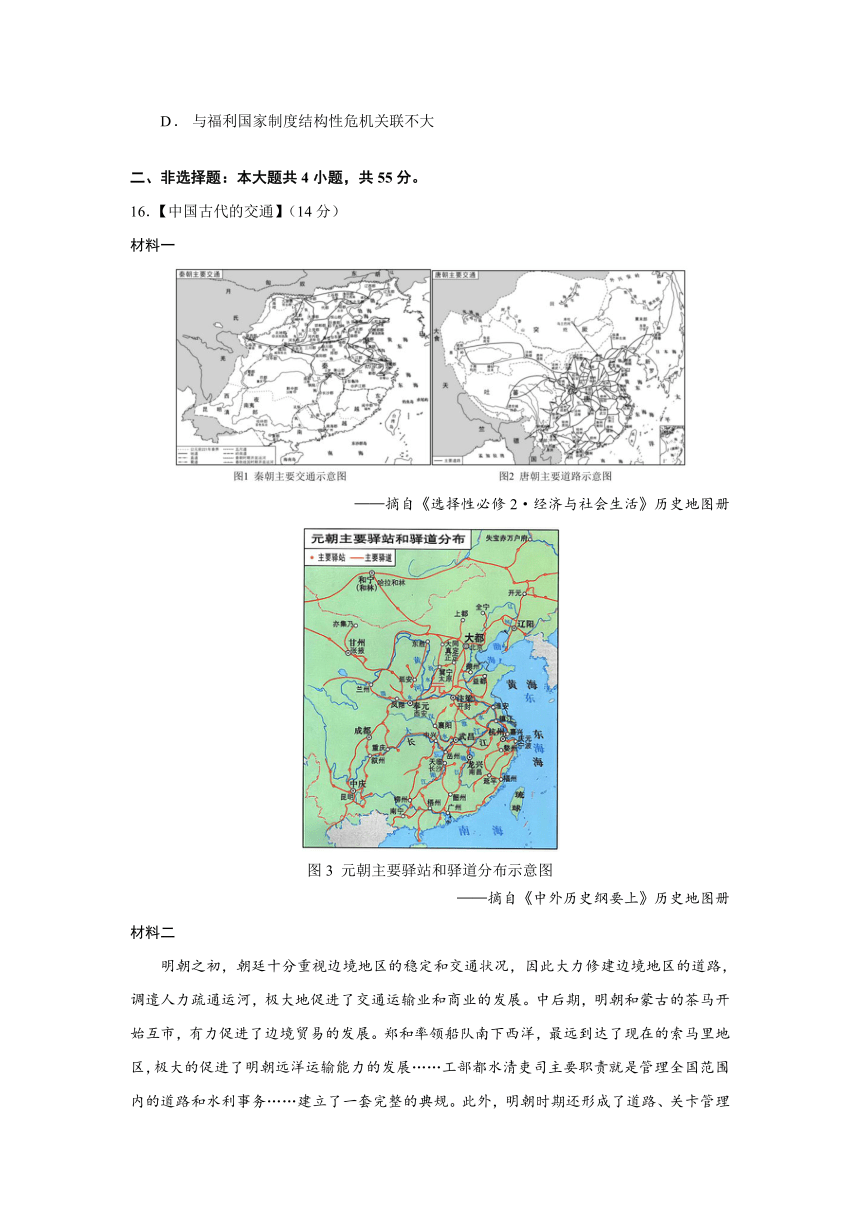

材料一

——摘自《选择性必修2·经济与社会生活》历史地图册

图3 元朝主要驿站和驿道分布示意图

——摘自《中外历史纲要上》历史地图册

材料二

明朝之初,朝廷十分重视边境地区的稳定和交通状况,因此大力修建边境地区的道路,调遣人力疏通运河,极大地促进了交通运输业和商业的发展。中后期,明朝和蒙古的茶马开始互市,有力促进了边境贸易的发展。郑和率领船队南下西洋,最远到达了现在的索马里地区,极大的促进了明朝远洋运输能力的发展……工部都水清吏司主要职责就是管理全国范围内的道路和水利事务……建立了一套完整的典规。此外,明朝时期还形成了道路、关卡管理制度以及车马商船税务征收制度,是一套完备的交通运输管理体系。

——摘编自孙驰《浅析中国古代交通发展的重要阶段及节点》

(1)据图1、图2、图3,列举秦至元的交通变迁并说明原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析明朝交通发展带来的影响。(6分)

17.【中国近代的外交】(14分)

材料一

钦差大臣耆英代表清政府签订一系列不平等条约后,于1844年11月奏称:“夷情变幻多端,非出一致,其所以抚靖羁縻(安抚笼络)之法,亦不得不移步换形(调整步伐、转换身形)。固在格之以诚,尤须驭之以术……有加以款接方可生其欣感者,并有付之包荒(包容),不必深与计较方能于事有济者。”

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二

晚清士人“商战”观念的兴起直接原因应是西方重商主义的冲击。“商战”一词,最早见于1862年两江总督曾国藩的书函中。薛福成认为西人追求富强,以工商为先。1894年甲午战争后,晚清绅商初步萌生了近代民族主义意识,呼吁商人确立“公共思想”,尽“公共义务”,通过“商战”御侮救亡。还应看到,国人在经历义和团武力排外失败后,正是在“商战”观念的荡激下,逐渐认识并采取一种理性的、文明的排外方式。在此语境下,“商战”观念成为影响全国的社会思潮,有力推动了民族工业春天的到来。

——摘编自张红蕾《晚清士人的商战观念研究》

(1)依据材料一,概括当时清政府的外交态度。列举态度背后的影响因素并指出此后外交发展走向。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代“商战”观念的内容,并分析其兴起及发展的原因。(8分)

18.【国际贸易战】(15分)

材料一

19世纪初期,美国的制造业产品并不具备竞争优势,在技术水平上明显落后于英国。这一时期美国的禁运法令甚至导致英美贸易中断,使得美国经济更加依赖于“内循环”。在19世纪前期,美国通过的关税法案及其多次修订,都“以贸易保护为主要目的”。共和党为美国工业化进程的快速推进构建了基本的政策框架,其中三项核心政策“支撑了19世纪晚期美国的工业化”:首先是推动一个庞大、统一的国内市场的形成;其次是坚持国际金本位制度,从而保证了美元汇率的稳定、降低了投资风险;第三是严格的关税保护政策。到19世纪末20世纪初,美国的出口完成了从以农产品为主到以工业品为主的转变,1860年美国制造品出口占其出口总额的比重为28%,而到了1910年,这一比重已上升至60%。

——摘编自王曙光《美国工业化、去工业化和再工业化进程对中国双循环新发展格局的启示》

材料二

20世纪80年代,随着日本对美国的贸易顺差逐年扩大,日本优势产业中许多高端产品都对美国的市场和企业造成了巨大冲击。美国出于对自身利益的考虑,发起了贸易战。由于日本的出口依赖于美国市场,在整体较量中,日本处于劣势。同时日本考虑到维护日美关系,并未进行坚决的反制,而是一味妥协。1985年,日本被迫与美、联邦德国、法、英签署了广场协议。之后日元疯狂升值,使得日本出现大量经济泡沫。此时,日本政府采取宽松的货币政策,使得经济泡沫破裂,最终导致日本经济全线崩溃。最终,日本付出了惨痛代价,经济和社会都陷入了长期停滞。

——摘编自李婷婷《日美贸易战与中美贸易战对中日双方的影响》

(1)根据材料一,概括19世纪美国共和党推进构建工业化政策框架的特点,并结合所学知识说明其背景。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括日本在日美贸易竞争中的特点,并指出其对当前我国的发展有何启示。(8分)

19.【中华文化的历史韧性】(12分)

材料

中华文化在几千年演进中,凭着自身的品质,在广袤的中华大地扎下深根,把一种不易获得、也不可多得的文化基因,牢牢地嵌入到中华文化的血脉当中,使之成为当今世界独树一帜、无以伦比的一道靓丽的文化风景线。余秋雨曾评价道:“这是一种横跨几千年的历史韧性,几乎变成了一种历史惯性。不管承受何等风波依然存活,不管经历多少次将亡濒死,依然重生,那就不存在什么侥幸和偶然了,而是展现了一种独特的文化生命。”

——摘编自阮静《中华文化符号与中国文化传播》

根据材料,围绕“历史韧性”自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;表述成文,论述完整;逻辑严密,条现清晰。)(12分)

2025届湖北省“黄鄂鄂”三校高三下学期模拟考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D B D C C A A B C

题号 11 12 13 14 15

答案 C C D B C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】

(1)变迁:从空间布局看,向东、向南转移;从数量看,水陆交通路线不断扩展,整体越来越密集;从范围看更广,通往异域的水陆交通干线有较大改观;整体来说,南北方水陆交通更为均衡。(四点,每点1分,共4分)

原因:国家大一统;政治统治中心的东移;经济重心的南移;商品经济发展;国家疆域的扩大;民族交融的加强;政府重视,设置专门机构管理,形成完备交通运输管理体系。(任答四点得4分)

(2)影响:加强了中央集权,维护了国家统一,促进了统一多民族国家的发展;密切了各地的经济联系,带动了经济发展;为人们出行提供了便利;推动了中外经济文化交流,有利于中华文化的传播,丰富了中华文化的内涵。(任答三点得6分)

17.【答案】

(1)态度:清政府软弱、畏惧西方列强,不敢维护民族利益;(2分)

影响因素:国家实力、国际局势、列强侵略、政府昏庸;(任答两点2分)

走向:列强加大对华侵略,中国逐步成为半殖民地半封建社会,中国人民和中华民族遭受了深重的灾难。(任答两点2分)

(2)内容:优先发展工商业,对外竞争;商人要确立公共意识,御侮救亡。(每点2分,共4分)

原因:近代外国资本主义的入侵,民族危机的加剧;民族资本主义经济的产生与发展;近代民族主义意识的兴起和发展;西方重商主义理论的影响;义和团运动的教训。(任答四点得4分)

18.【答案】

(1)特点:①以贸易保护为核心;②构建统一国内市场;③坚持国际金本位制度。(三点,共3分)

背景:①美国制造业技术水平落后于英国,产品缺乏竞争力;②美国禁运法令导致英美贸易中断,经济依赖“内循环”;③工业革命推动美国经济发展,需要政策支持。(任答两点4分)

(2)特点:高端产品占有优势;过度依赖美国市场;政府主导;一味妥协,缺乏有效反制措施。(四点,共4分)

启示:要大力发展高新技术产业,构建齐全的产业体系,提升国际竞争力;要坚决反对霸权主义,构建公正合理的国际经济秩序;避免过度依赖国际市场,增强自主性;要充分发挥政府和民间力量的作用,形成合力等。(任答两点4分)

19.【答案】

示例1:

论题:历史韧性体现在中华文化源远流长博大精深的强大生命力中。(2分)

阐述:在世界上所有古老的文明与文化中,只有中华文化成为世界上唯一绵延不绝、发展至今的文化类型,展现出了无与伦比的生命延续力。从先秦时期百家争鸣到宋明时期理学的发展,中华文化绵延数千年,至今仍深刻影响著中国人的理念与思维方式。中华文化这一强大生命力正是源于其兼收并蓄的特性。外域文化进入中国后,大都与中华文化相互交融,并融为中国文化的一部分。两汉之际,佛教传入中国,经过魏晋隋唐几百年的发展演变,不断吸收借鉴儒、道等中华传统文化中的精华,完成本土化的转型;此外,佛教的哲理性思维也被儒道等吸收,推动了中华文化的哲学化发展道路,为宋明理学的诞生奠定了一定的基础。(8分)

结论:总而言之,中华文化正是因为其兼收并蓄的特性,使得其具有强大的生命力,并推动着中华民族不断前进。(2分)

示例2:

论题:中华文化的包容性与创新力铸就其历史韧性(2分)

阐述:中华文化在数千年的演进中,始终以开放包容的姿态吸纳多元文化,同时在时代挑战中不断创新,形成了独一无二的历史韧性。

中华文化的韧性首先源于其包容性:两汉时期,佛教经丝绸之路传入中国,面对本土儒道思想的差异,佛教并未被排斥,而是经历了长达数百年的本土化过程;魏晋南北朝时期,佛教与儒道融合,形成“儒释道三教合流”的文化格局;唐代禅宗的诞生,更是佛教中国化的标志性成果,其“明心见性”的哲学思想融入中华文化血脉,丰富了传统思想体系。这种对外来文化的吸收并非简单照搬,而是通过改造创新,使其成为中华文化的有机组成部分,展现了强大的兼容并蓄能力。中华文化在吸收外来文化的同时,始终坚守核心价值并推动其创新。宋代儒家学者融合佛道宇宙观,创立理学,将“天理”作为道德与宇宙的终极依据,实现了儒学的哲学化升级;明清之际黄宗羲、顾炎武等思想家批判继承传统儒学,提出“经世致用”“天下为主”等新思想,使儒家文化在保持民本内核的基础上适应时代需求;近代以来,中华文化既吸收民主、科学等西方进步理念,又传承“知行合一”“天人合一”等传统智慧,形成具有中国特色的现代化路径,体现了对核心价值的坚守与创新。对文化的持续诠释与再创造,使中华文化在不同历史阶段都能焕发新活力。(8分)

结论:总之,中华文化的历史韧性,本质上是包容性与创新力的统一。在保持文化基因的基础上,不断吸收外来精华、回应时代挑战。这种独特的文化生命,不仅使中华文明成为唯一未曾中断的古文明,更为人类文明多样性贡献了中国智慧。(2分)

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.屈家岭文化遗址是长江中游地区发现最早最具代表性的新石器时代大型聚落遗址,截止2007年,在屈家岭文化遗址中发掘出了石斧、石锛、石凿、石铲、石锄、石匕等多种石器,和缸、罐、盆、鼎足等多种陶器。据此可推知,屈家岭文化时期( )

A.农业与手工业分离 B.生产工具制造水平发展迅速

C.生产方式多样 D.社会组织能力强大

2.下表中的中国古代儿童称谓最能反映出哪一制度的影响( )

中国古代儿童称谓简表

年龄段 称谓 称谓由来

1—3岁 孩提 孩提之童,无不知爱其亲者

10岁以前 孺子 孺子早寝晏起,唯所欲,食无时

满10岁 幼学 人生十年曰幼,学

13—15岁(男) 舞勺 十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》(一种文舞)

15岁左右(男) 束发 束发而就大学,学大艺焉,履大节焉

15岁(女) 及笄 十有五年而笄(笄礼)

15—20岁(男) 舞象 成童,舞《象》(一种武舞),学射、御

满20岁(男) 弱冠 二十曰弱,冠(冠礼)

A.宗法制 B.科举制

C.君主专制中央集权制 D.礼乐制度

3.据《通典》记载:“时有疑狱曰:甲无子,拾道旁弃儿乙养之,以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏匿乙。甲当何论?仲舒断曰:甲无子,振(救济的意思)活养乙,虽非所生,谁与易之?《诗》云:螟蛉有子,蜾赢负之。《春秋》之义:父为子隐。甲宜匿乙而不当坐。”由此可知,这一时期的春秋决狱( )

A.造成了法律与伦理的冲突 B.呈现出法律儒家化的特征

C.蕴含着一定理性化特征 D.体现出礼法并用的施政方针

4.《后汉书》中曾记载:“汉典旧事,丞相所请,靡有不听。今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟以来,其渐久矣。”产生这一现象的主要原因是( )

A.汉武帝后开始的中外朝制度 B.丞相权力的加强

C.三公已经成为虚职 D.统治者加强君主专制的需要

5.钱穆提出“诗心即史心”,主张通过诗歌理解时代变迁。《岁晏行》中这样描述诗人所处的时代:“岁云暮矣多北风,潇湘洞庭白雪中。渔父天寒网罟冻,莫徭射雁鸣桑弓。……楚人重鱼不重鸟,汝休枉杀南飞鸿。况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸。……万国城头吹画角,此曲哀怨何时终?”《岁晏行》诗人所处的时代最可能是( )

A.北魏 B.清朝 C.唐朝 D.宋朝

6.栾成显在《明代黄册研究》中写道:“万历休宁县二十七都五图黄册底籍在每甲末尾开报几个名存实亡的绝户,年龄多在百岁至二百岁以上。”文中这一现象反映了( )

A.明代国家治理的强化 B.中央集权受到冲击

C.明代户籍管理废弛 D.明代赋税制度变革

7.清朝设乡约制度,每月两次宣讲“圣谕”,教训子孙,各安生理,勿作非为。《合水县志》记载,“偶有口角是非,批令该处乡约会同公正绅耆查覆”。由此可见,清代乡约组织( )

A.增强了国家对基层社会的控制力度 B.保证了地方的长期稳定

C.借助宗法纽带加强了中央集权 D.有利于完善基层民主自治

8.革命党人陈天华表示,黄宗羲的《明夷待访录》“虽不及《民约论》(又译《社会契约论》)之完备,民约之理,却已包括在内”。陈天华的发言( )

A.有利于革命思想传播 B.说明民约理论与传统民本思想无异

C.主张恢复传统秩序 D.对革命认知不够深入

9.1928年,中英签订《中英关税自主条约》,英国承认中国关税自主。推动该条约签订的直接因素是( )

A.英国对华政策调整 B.国民政府改订新约运动

C.新民主主义革命的兴起 D.英国殖民体系受到冲击

10.下图为1936年3月22日《申报周刊》上刊登的漫画《两条被牺牲的牛》,图上一条牛的背上写着“华北”,一条牛的背上写着“阿比西尼亚(埃塞俄比亚)”,下方绅士们身上则写着“日内瓦”。作者的创作意图是( )

A.表达对国际局势的忧虑 B.反对法西斯主义

C.揭露国际联盟虚伪软弱 D.要求尊重各国独立主权

11.下图为亚历山大在位时期发行的钱币,胜利者佩戴的象皮头盔,模仿身披刀剑不入的尼米亚狮皮的祖先赫拉克勒斯(希腊神话中的大力神),头上的公羊角是埃及阿蒙神的象征,钱币背面印着一头向右行走的大象。据此可知( )

A.亚历山大帝国钱币铸造工艺领先世界

B.亚历山大帝国境内商品贸易交流频繁

C.亚历山大东征推动东西方文化交流

D.该货币是当时亚历山大帝国境内唯一流通货币

12.16世纪,德国萨克森的莱斯尼希市进行济贫改革,设立济贫公共基金,将关闭的修道院的资产以及信徒捐给教会和修会的财物转入公共基金,由10位民主选举产生的世俗人士负责日常管理。材料反映出当时( )

A.工商业发展加剧社会矛盾 B.资本主义制度走向完善

C.宗教改革助推社会治理世俗化 D.民主制度缓和社会矛盾

13.下图为路易·大卫于1793年创作的《马拉之死》和保罗·波德里于1860年创作的《刺死马拉后的科黛》。前者通过宗教化符号,将马拉塑造为革命精神的化身;后者则让科黛成为画面中心的主角,马拉的尸体被压缩至背景,通过科黛的镇定姿态,暗示对马拉所代表的雅各宾派的恐怖统治的批判。两幅绘画作品作为史料,最能说明( )

A.不同史料可以相互印证同一史实 B.绘画史料难以客观记载历史

C.其价值取决于作者所处时代 D.使用时应辨别作者意图

14.下表为1846—1865年英国海外进口变化情况表,表格所反应的变化可以用来说明( )

海外进口 印度棉花(磅) 美国棉花(磅)

1846 34540143 401949393

1865 445947600 1115890608

A.英国对外贸易处于逆差地位

B.英国社会生产力发展

C.英国工业制成品美洲地区竞争力减弱

D.资本输出推动世界市场最终形成

15.2016年英国脱欧、美国推行“美国优先”政策,反映全球化进程中( )

A.南北发展差距聚焦于发达国家与发展中国家差异,与英、美行为无关

B.民族主义抬头是表象,背后有更深矛盾

C.是对跨国资本冲击本国利益的抵制,反映国家主权与全球资本自由流动的矛盾

D.与福利国家制度结构性危机关联不大

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【中国古代的交通】(14分)

材料一

——摘自《选择性必修2·经济与社会生活》历史地图册

图3 元朝主要驿站和驿道分布示意图

——摘自《中外历史纲要上》历史地图册

材料二

明朝之初,朝廷十分重视边境地区的稳定和交通状况,因此大力修建边境地区的道路,调遣人力疏通运河,极大地促进了交通运输业和商业的发展。中后期,明朝和蒙古的茶马开始互市,有力促进了边境贸易的发展。郑和率领船队南下西洋,最远到达了现在的索马里地区,极大的促进了明朝远洋运输能力的发展……工部都水清吏司主要职责就是管理全国范围内的道路和水利事务……建立了一套完整的典规。此外,明朝时期还形成了道路、关卡管理制度以及车马商船税务征收制度,是一套完备的交通运输管理体系。

——摘编自孙驰《浅析中国古代交通发展的重要阶段及节点》

(1)据图1、图2、图3,列举秦至元的交通变迁并说明原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析明朝交通发展带来的影响。(6分)

17.【中国近代的外交】(14分)

材料一

钦差大臣耆英代表清政府签订一系列不平等条约后,于1844年11月奏称:“夷情变幻多端,非出一致,其所以抚靖羁縻(安抚笼络)之法,亦不得不移步换形(调整步伐、转换身形)。固在格之以诚,尤须驭之以术……有加以款接方可生其欣感者,并有付之包荒(包容),不必深与计较方能于事有济者。”

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二

晚清士人“商战”观念的兴起直接原因应是西方重商主义的冲击。“商战”一词,最早见于1862年两江总督曾国藩的书函中。薛福成认为西人追求富强,以工商为先。1894年甲午战争后,晚清绅商初步萌生了近代民族主义意识,呼吁商人确立“公共思想”,尽“公共义务”,通过“商战”御侮救亡。还应看到,国人在经历义和团武力排外失败后,正是在“商战”观念的荡激下,逐渐认识并采取一种理性的、文明的排外方式。在此语境下,“商战”观念成为影响全国的社会思潮,有力推动了民族工业春天的到来。

——摘编自张红蕾《晚清士人的商战观念研究》

(1)依据材料一,概括当时清政府的外交态度。列举态度背后的影响因素并指出此后外交发展走向。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代“商战”观念的内容,并分析其兴起及发展的原因。(8分)

18.【国际贸易战】(15分)

材料一

19世纪初期,美国的制造业产品并不具备竞争优势,在技术水平上明显落后于英国。这一时期美国的禁运法令甚至导致英美贸易中断,使得美国经济更加依赖于“内循环”。在19世纪前期,美国通过的关税法案及其多次修订,都“以贸易保护为主要目的”。共和党为美国工业化进程的快速推进构建了基本的政策框架,其中三项核心政策“支撑了19世纪晚期美国的工业化”:首先是推动一个庞大、统一的国内市场的形成;其次是坚持国际金本位制度,从而保证了美元汇率的稳定、降低了投资风险;第三是严格的关税保护政策。到19世纪末20世纪初,美国的出口完成了从以农产品为主到以工业品为主的转变,1860年美国制造品出口占其出口总额的比重为28%,而到了1910年,这一比重已上升至60%。

——摘编自王曙光《美国工业化、去工业化和再工业化进程对中国双循环新发展格局的启示》

材料二

20世纪80年代,随着日本对美国的贸易顺差逐年扩大,日本优势产业中许多高端产品都对美国的市场和企业造成了巨大冲击。美国出于对自身利益的考虑,发起了贸易战。由于日本的出口依赖于美国市场,在整体较量中,日本处于劣势。同时日本考虑到维护日美关系,并未进行坚决的反制,而是一味妥协。1985年,日本被迫与美、联邦德国、法、英签署了广场协议。之后日元疯狂升值,使得日本出现大量经济泡沫。此时,日本政府采取宽松的货币政策,使得经济泡沫破裂,最终导致日本经济全线崩溃。最终,日本付出了惨痛代价,经济和社会都陷入了长期停滞。

——摘编自李婷婷《日美贸易战与中美贸易战对中日双方的影响》

(1)根据材料一,概括19世纪美国共和党推进构建工业化政策框架的特点,并结合所学知识说明其背景。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括日本在日美贸易竞争中的特点,并指出其对当前我国的发展有何启示。(8分)

19.【中华文化的历史韧性】(12分)

材料

中华文化在几千年演进中,凭着自身的品质,在广袤的中华大地扎下深根,把一种不易获得、也不可多得的文化基因,牢牢地嵌入到中华文化的血脉当中,使之成为当今世界独树一帜、无以伦比的一道靓丽的文化风景线。余秋雨曾评价道:“这是一种横跨几千年的历史韧性,几乎变成了一种历史惯性。不管承受何等风波依然存活,不管经历多少次将亡濒死,依然重生,那就不存在什么侥幸和偶然了,而是展现了一种独特的文化生命。”

——摘编自阮静《中华文化符号与中国文化传播》

根据材料,围绕“历史韧性”自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;表述成文,论述完整;逻辑严密,条现清晰。)(12分)

2025届湖北省“黄鄂鄂”三校高三下学期模拟考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D B D C C A A B C

题号 11 12 13 14 15

答案 C C D B C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】

(1)变迁:从空间布局看,向东、向南转移;从数量看,水陆交通路线不断扩展,整体越来越密集;从范围看更广,通往异域的水陆交通干线有较大改观;整体来说,南北方水陆交通更为均衡。(四点,每点1分,共4分)

原因:国家大一统;政治统治中心的东移;经济重心的南移;商品经济发展;国家疆域的扩大;民族交融的加强;政府重视,设置专门机构管理,形成完备交通运输管理体系。(任答四点得4分)

(2)影响:加强了中央集权,维护了国家统一,促进了统一多民族国家的发展;密切了各地的经济联系,带动了经济发展;为人们出行提供了便利;推动了中外经济文化交流,有利于中华文化的传播,丰富了中华文化的内涵。(任答三点得6分)

17.【答案】

(1)态度:清政府软弱、畏惧西方列强,不敢维护民族利益;(2分)

影响因素:国家实力、国际局势、列强侵略、政府昏庸;(任答两点2分)

走向:列强加大对华侵略,中国逐步成为半殖民地半封建社会,中国人民和中华民族遭受了深重的灾难。(任答两点2分)

(2)内容:优先发展工商业,对外竞争;商人要确立公共意识,御侮救亡。(每点2分,共4分)

原因:近代外国资本主义的入侵,民族危机的加剧;民族资本主义经济的产生与发展;近代民族主义意识的兴起和发展;西方重商主义理论的影响;义和团运动的教训。(任答四点得4分)

18.【答案】

(1)特点:①以贸易保护为核心;②构建统一国内市场;③坚持国际金本位制度。(三点,共3分)

背景:①美国制造业技术水平落后于英国,产品缺乏竞争力;②美国禁运法令导致英美贸易中断,经济依赖“内循环”;③工业革命推动美国经济发展,需要政策支持。(任答两点4分)

(2)特点:高端产品占有优势;过度依赖美国市场;政府主导;一味妥协,缺乏有效反制措施。(四点,共4分)

启示:要大力发展高新技术产业,构建齐全的产业体系,提升国际竞争力;要坚决反对霸权主义,构建公正合理的国际经济秩序;避免过度依赖国际市场,增强自主性;要充分发挥政府和民间力量的作用,形成合力等。(任答两点4分)

19.【答案】

示例1:

论题:历史韧性体现在中华文化源远流长博大精深的强大生命力中。(2分)

阐述:在世界上所有古老的文明与文化中,只有中华文化成为世界上唯一绵延不绝、发展至今的文化类型,展现出了无与伦比的生命延续力。从先秦时期百家争鸣到宋明时期理学的发展,中华文化绵延数千年,至今仍深刻影响著中国人的理念与思维方式。中华文化这一强大生命力正是源于其兼收并蓄的特性。外域文化进入中国后,大都与中华文化相互交融,并融为中国文化的一部分。两汉之际,佛教传入中国,经过魏晋隋唐几百年的发展演变,不断吸收借鉴儒、道等中华传统文化中的精华,完成本土化的转型;此外,佛教的哲理性思维也被儒道等吸收,推动了中华文化的哲学化发展道路,为宋明理学的诞生奠定了一定的基础。(8分)

结论:总而言之,中华文化正是因为其兼收并蓄的特性,使得其具有强大的生命力,并推动着中华民族不断前进。(2分)

示例2:

论题:中华文化的包容性与创新力铸就其历史韧性(2分)

阐述:中华文化在数千年的演进中,始终以开放包容的姿态吸纳多元文化,同时在时代挑战中不断创新,形成了独一无二的历史韧性。

中华文化的韧性首先源于其包容性:两汉时期,佛教经丝绸之路传入中国,面对本土儒道思想的差异,佛教并未被排斥,而是经历了长达数百年的本土化过程;魏晋南北朝时期,佛教与儒道融合,形成“儒释道三教合流”的文化格局;唐代禅宗的诞生,更是佛教中国化的标志性成果,其“明心见性”的哲学思想融入中华文化血脉,丰富了传统思想体系。这种对外来文化的吸收并非简单照搬,而是通过改造创新,使其成为中华文化的有机组成部分,展现了强大的兼容并蓄能力。中华文化在吸收外来文化的同时,始终坚守核心价值并推动其创新。宋代儒家学者融合佛道宇宙观,创立理学,将“天理”作为道德与宇宙的终极依据,实现了儒学的哲学化升级;明清之际黄宗羲、顾炎武等思想家批判继承传统儒学,提出“经世致用”“天下为主”等新思想,使儒家文化在保持民本内核的基础上适应时代需求;近代以来,中华文化既吸收民主、科学等西方进步理念,又传承“知行合一”“天人合一”等传统智慧,形成具有中国特色的现代化路径,体现了对核心价值的坚守与创新。对文化的持续诠释与再创造,使中华文化在不同历史阶段都能焕发新活力。(8分)

结论:总之,中华文化的历史韧性,本质上是包容性与创新力的统一。在保持文化基因的基础上,不断吸收外来精华、回应时代挑战。这种独特的文化生命,不仅使中华文明成为唯一未曾中断的古文明,更为人类文明多样性贡献了中国智慧。(2分)

同课章节目录