5.1《阿Q正传》课件(共47张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.1《阿Q正传》课件(共47张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 70.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 08:21:29 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

作者出色地描写了那个与自己所创造的人物完全不同的阿Q形象,浮现出鲁迅自身的痛苦和哀愁。这种二重性深深浸润到作品的内部。

——村上春树

我愿意用我全部作品“换”鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。

——莫言

著 / 鲁迅

节选

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

01文学常识

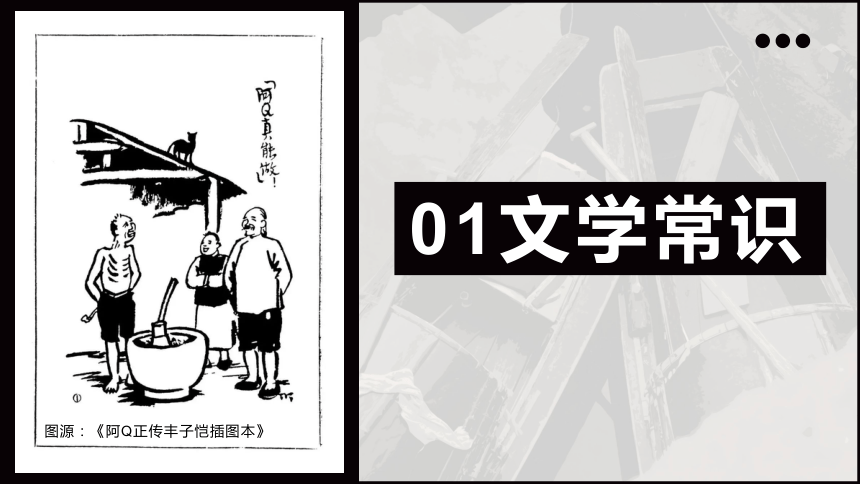

作者介绍

鲁迅(1881年—1936年),浙江绍兴人,原名周樟寿,后改名 ,字豫山,后改为 ,“鲁迅”是他1918年发表 (第一篇白话小说)时所用的笔名。著名文学家、思想家、革命家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,也被称为 。

“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

——毛泽东

周树人

豫才

“民族魂”

《狂人日记》

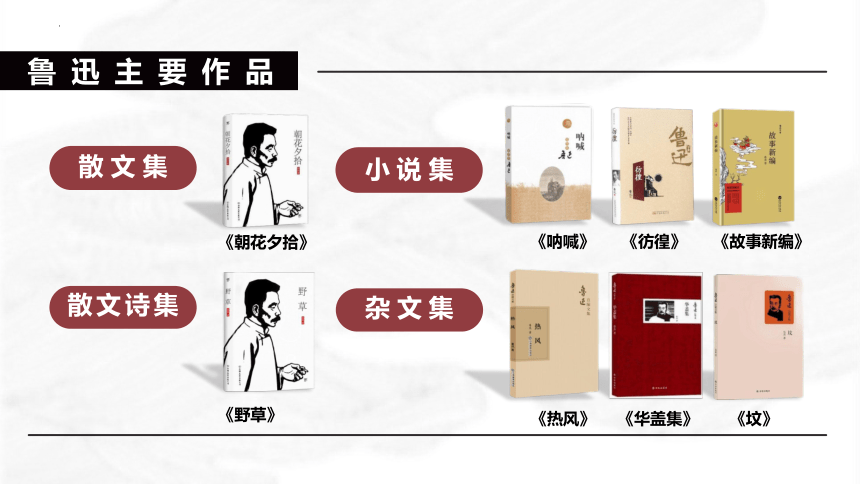

鲁迅主要作品

散文诗集

小说集

杂文集

散文集

《朝花夕拾》

《野草》

《呐喊》 《彷徨》 《故事新编》

《热风》 《华盖集》 《坟》

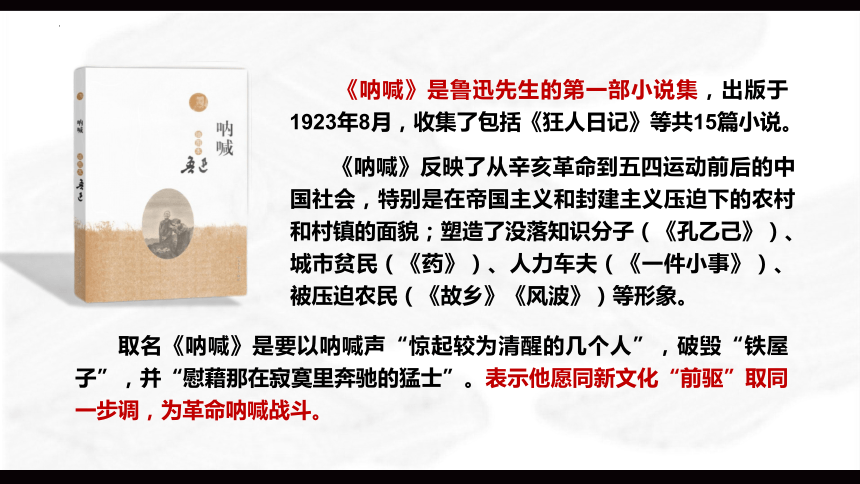

《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,出版于1923年8月,收集了包括《狂人日记》等共15篇小说。

取名《呐喊》是要以呐喊声“惊起较为清醒的几个人”,破毁“铁屋子”,并“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士”。表示他愿同新文化“前驱”取同一步调,为革命呐喊战斗。

《呐喊》反映了从辛亥革命到五四运动前后的中国社会,特别是在帝国主义和封建主义压迫下的农村和村镇的面貌;塑造了没落知识分子(《孔乙己》)、城市贫民(《药》)、人力车夫(《一件小事》)、被压迫农民(《故乡》《风波》)等形象。

02整体感知

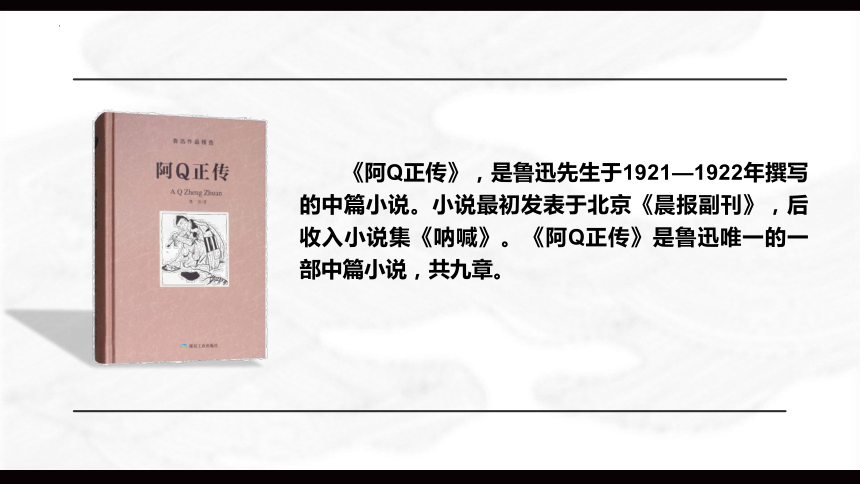

《阿Q正传》,是鲁迅先生于1921—1922年撰写的中篇小说。小说最初发表于北京《晨报副刊》,后收入小说集《呐喊》。《阿Q正传》是鲁迅唯一的一部中篇小说,共九章。

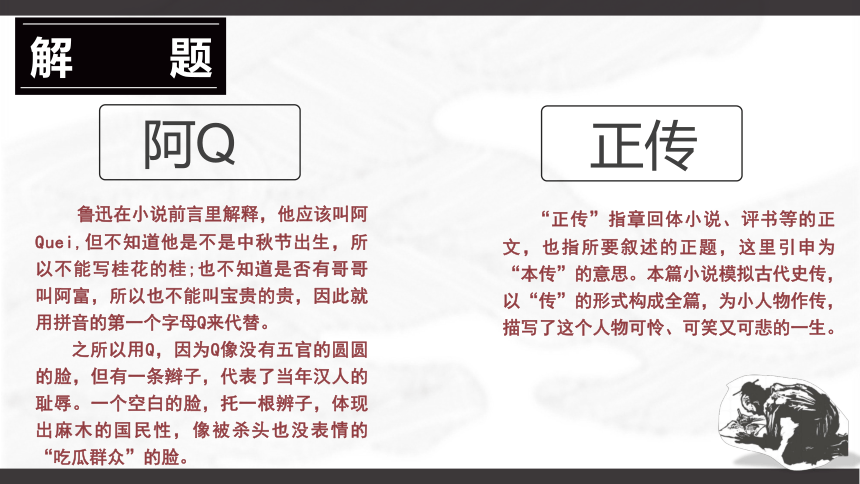

鲁迅在小说前言里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圆的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

阿Q

解题

正传

“正传”指章回体小说、评书等的正文,也指所要叙述的正题,这里引申为“本传”的意思。本篇小说模拟古代史传,以“传”的形式构成全篇,为小人物作传,描写了这个人物可怜、可笑又可悲的一生。

《阿Q正传》整体感知

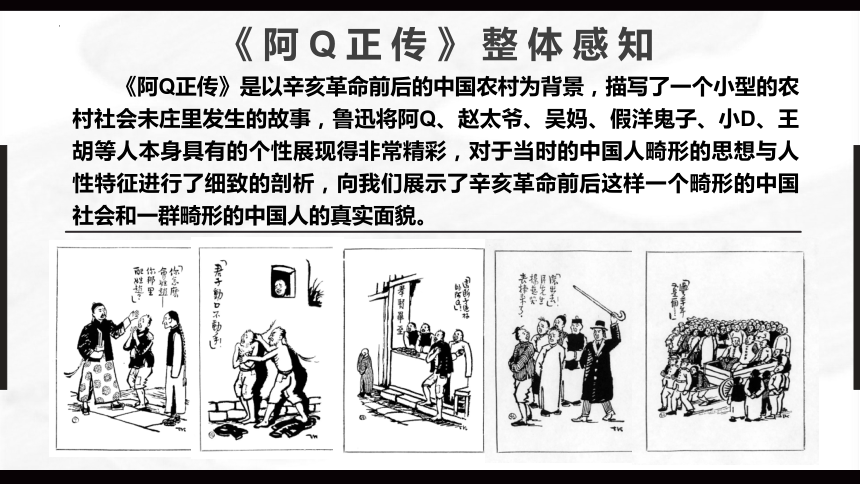

《阿Q正传》是以辛亥革命前后的中国农村为背景,描写了一个小型的农村社会未庄里发生的故事,鲁迅将阿Q、赵太爷、吴妈、假洋鬼子、小D、王胡等人本身具有的个性展现得非常精彩,对于当时的中国人畸形的思想与人性特征进行了细致的剖析,向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

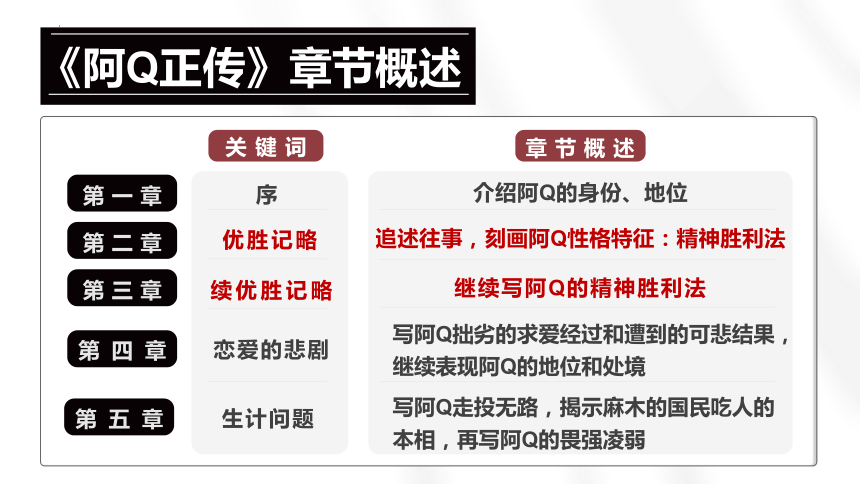

《阿Q正传》章节概述

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

关键词

序

优胜记略

续优胜记略

恋爱的悲剧

生计问题

章节概述

介绍阿Q的身份、地位

追述往事,刻画阿Q性格特征:精神胜利法

继续写阿Q的精神胜利法

写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境

写阿Q走投无路,揭示麻木的国民吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱

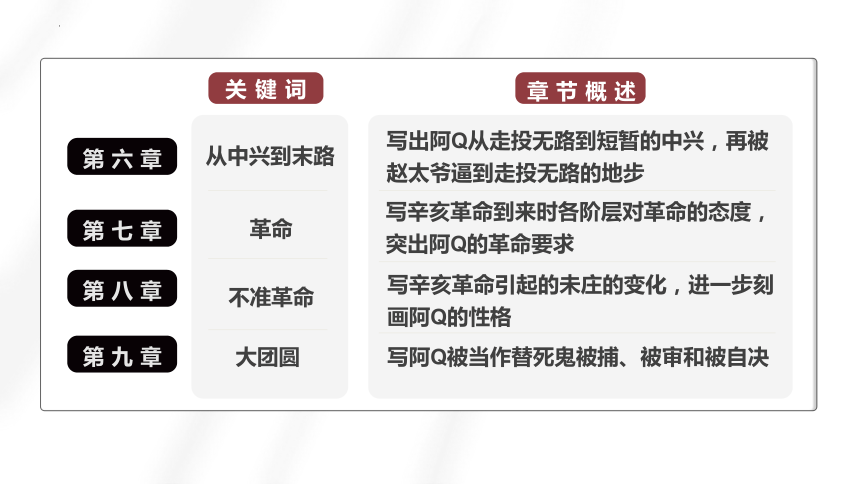

第六章

第七章

关键词

从中兴到末路

革命

章节概述

写出阿Q从走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步

写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求

写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格

不准革命

第八章

写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被自决

大团圆

第九章

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

03文本研读

1.请同学们根据小说提供的信息,整理“阿Q”这个典型人物的“档案表”。

姓名 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

家庭成员 住址

爱好 外貌特征

阿Q

30左右

雇农

无

喝酒、押牌宝

不详

未婚

打短工

未庄土谷祠

头有癞疮疤、黄辫子、破夹袄

通过以上信息可以看出阿Q是无名无姓无籍贯无行状无家无固定职业的底层贫民。

2.简要概括二、三两章分别写了阿Q的哪些“行状”?分析阿Q的形象特征。

第二章

阿Q穷得无老婆却吹其儿子以后会阔。

阿Q穷得娶不上老婆,却想“我的儿子会阔得多啦”,将希望寄托在没有希望的未来。眼前不阔,将来会阔,可以看出他是一个逃避现实,妄自尊大的人。

第二章

阿Q进过几回城,却讥笑未庄人“不见世面”。

阿Q一方面因进过城而“更自负”,另一方面又“鄙薄城里人”。“更自负”是对于未庄人而言的,表现了他的盲目,以为进过城,看到了未庄人没有见过的东西,就非常了不起;而“鄙薄城里人”则表现了他盲目的自尊自大和狭隘。通过笑城里人,笑乡下人的过程来说明,生活中我比不上你们,但见识上我比你们高多啦!

第二章

阿Q的癞疮疤被闲人笑话,和他起冲突,反抗却被打。

①因为他讳说“癞”以及一切近于“赖”的音,后来推而广之,“光”也讳,“亮”也讳,再后来,连“灯”“烛”都讳了。

这些都展示了阿Q敏感自卑,又极度自尊的心理。

第二章

②“估量了对手,口讷的他便骂,气力小的他便打”“然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。”

“骂”“打”“怒目而视”三种做派,显出阿Q的欺软怕硬。

③阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

面对现实中的失败,阿Q把自己被打“假想”为被“儿子”打,认为自己得胜了,逃避现实,通过这样欺骗自己来寻求安慰,寻求解脱。“心满意足”体现了他的自欺欺人。

第二章

④“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“虫豸”比“畜生”更低一级,表现出阿Q 的另一特点:自轻自贱。这样的投降,是阿Q的又一发明创造,实在打不过就自轻自贱。

第二章

阿Q赌场赢钱被打而自扇耳光。

分明是别人抢走了阿Q赌赢的钱,他却在愤怒之中打了自己两个耳光,仿佛是自己打了别人一样,然后“心满意足的得胜的躺下了”,现实中自己打自己,但在精神上自己打别人,这就体现了阿Q自轻自贱、自我麻醉。

第三章

阿Q被赵太爷打而得意。

他得意因为曾经受过赵太爷的打而换来了人们对他的“仿佛格外尊敬”。挨打像荣幸地蒙受恩惠一样,一个“蒙”字,形象地刻画了阿Q丧失人格、趋炎附势的变态心理。实际上这是一种可悲的奴相。

第三章

阿Q和王胡比捉虱子被打,遭遇平生屈辱。

①阿Q最初是失望,后来却不平了:看不上眼的王胡尚且那么多,自己反倒这样少,这是怎样的大失体统的事啊!他很想寻一两个打的,然而竟没有,好容易才捉到一个中的,恨恨的塞在厚嘴唇里,狠命一咬,劈的一声,又不及王胡响。

这又是他争强好胜,麻木愚昧的表现,美比不过别人,就同别人比丑,赢了也算是一种莫大的胜利。

第三章

②“‘君子动口不动手’!”阿Q歪着头说。

这是无奈的告饶,刻画了阿Q的懦弱卑怯。

③在阿Q的记忆上,这大约要算是生平第一件的屈辱,因为王胡以络腮胡子的缺点,向来只被他奚落,从没有奚落他,更不必说动手了。而他现在竟动手,很意外,难道真如市上所说,皇帝已经停了考,不要秀才和举人了,因此赵家减了威风,因此他们也便小觑了他么

这是阿Q的自我安慰之语,既表现了他的愚昧无知,又巧妙地写出了当时的社会背景。

第三章

阿Q挨假洋鬼子的哭丧棒,转而欺负小尼姑。

①不料这秃儿却拿着一支黄漆的棍子——就是阿Q所谓哭丧棒——大踏步走了过来。阿Q在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着,果然,拍的一声,似乎确凿打在自己头上了。

“等候”一词妙在它表明了阿Q的奴性不仅是被动挨打不敢反抗,更是发展到了主动接受挨打的地步。这种奴性人格,让阿Q在某种程度上变成了受虐狂。

第三章

②在阿Q的记忆上,这大约要算是生平第二件的屈辱。幸而拍拍的响了之后,于他倒似乎完结了一件事,反而觉得轻松些,而且“忘却”这一件祖传的宝贝也发生了效力,他慢慢的走,将到酒店门口,早已有些高兴了。

“似乎”“反而”“而且”“也”“早已”表明阿Q麻木至极,对于所受的痛苦,阿Q 习惯于“忘却”,真是可悲、可怜。

第三章

③阿Q走近伊身旁,突然伸出手去摩着伊新剃的头皮,呆笑着。

“摩着”这个词的意思是来回摩擦,用力不大,却充满占人便宜的成分,形象的表现出阿Q流氓无赖的嘴脸。“呆笑”则写出了他欺软怕硬的丑态。阿Q欺负弱小的尼姑,尽显阿Q欺软怕硬,卑鄙无赖的嘴脸。

阿Q人物形象小结

阿Q他受尽屈辱,生活贫苦,忍饥挨骂。他在未庄人的眼里根本就不是一个完整的人,只是人们茶余饭后的笑料而已,他是可怜的;但同时他也沾染很多陋习,他妄自尊大、愚昧狭隘、懦弱卑怯、自欺欺人、蛮横霸道、欺软怕硬,又是可恨的。

鲁迅对阿Q的遭遇充满着深切的同情,他对阿Q是“哀其不幸,怒其不争”。

对阿Q的历史评价

阿Q具有“双重人格”:是羊而同时又是狼,可怜可恨。

自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。

——鲁迅《坟·灯下漫笔》

对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

奴才兼有两种身份,在主子面前是奴才,而在地位比他低一等的小奴才面前则又是暴君。

鲁迅

3.结合节选分析,什么是“精神胜利法”?

精神胜利法

精神胜利法就是对于事实上的屈辱和失败,用一种自嘲自解的方式,在想象中取得精神上的满足和胜利。实质就是一种自我安慰的心理现象,一种不思进取,逃避现实,自欺欺人的处事方式。

如果遇到的是弱者,如小尼姑,小D等,就极尽无赖之能事或大打出手,他把痛苦屈辱迁移到别人身上,以获得心理上平衡和精神上的愉悦,这样,他就“胜利”了。

遇强者

当阿Q遇到强者如假洋鬼子之流,不自觉地流露出鄙夷憎恶,自然被欺负被痛打,以阿Q的力量当然打不过人家,失败在所难免,但是他又不甘心失败,只得假想自己很了不起,或者自己作践自己以求得别人的饶恕,求得心理的平衡,或者干脆忘却,最终精神上轻松了,满足了。

遇弱者

4.精神胜利法产生的原因是什么?

统治阶级的精神奴役

自身阶级的弱点

生存的困境

统治阶级留下的创伤,被凌辱与毒害的烙印。当时的中国农民从一次次造反的失败中,错误地得出了造反没有出路的结论,而不造反又无法忍受现实和痛苦生活,只好寻求精神上的安慰,或求佛拜神,或寄希望于来世。

不能正视缺点,寻求精神安慰。(小农社会的落后、保守)当时的中国农民长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;而且当时的中国农民虽然其社会地位低贱,但在家庭中却具有至高无上的尊严,而且越是在外面受辱受压,就越是在家庭中称王称霸。

无田地,无房屋,无女人等。现实的不如意,只能通过精神的自我欺骗获得满足。

鲁迅在杂文中这样说过,中国人不敢正视各方面,用瞒和骗制造出奇妙的逃路,而自以为正路。在这路上,就证明着国民性的怯弱,懒惰,而又巧滑,一天一天满足着,即一天一天堕落着,却又觉得日见其光荣。

阿Q于黑暗与荒蛮中,自造出一条奇妙的逃路——精神胜利法。在他那里,精神胜利法屡试不爽,殊不知自己就是一个悲哀的笑话。

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

04主题探究

5.鲁迅先生为什么塑造阿Q这一人物形象?

(提示:可以从小说创作的背景、目的和意义三个方面去思考)

创作背景

1840年鸦片战争之后的中国历史,是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理:

鲁迅不止一次地对这种畸形变态心理作出概括:“遇见强者,不敢反抗,便以‘中庸’这些话来粉饰,聊以自慰。所以中国人倘有权利,看见别人奈何他不得,或者有‘多数’作他护符的时候,多是凶残横恣,宛然一个暴君,做事并不中庸。”旧中国的他们对帝国主义侵略已到了割地赔款丧权辱国的地步,但偏要自称“天朝”,沉醉在“东方的精神文明”中,鼓吹中国文明“为全球所仰望”。已经到了死亡的边缘,却追求精神上的胜利。这一思想深深毒害着处于下层的劳动人民。

对自己统治下的臣民又摆出主子的架子,进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。

一方面

另一方面

对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相

辛亥革命

推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心

没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务

资产阶级

封建统治者

资产阶级把有强烈革命要求的农民拒之门外。因此,广大农民在革命之后,仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫,经济上的剥削和精神上的奴役。

封建统治者为了维护自己的统治,采取暴力镇压和精神奴役的政策,利用封建礼教、封建迷信和愚民政策。在阿Q身上,可以看出封建精神奴役的“业绩”和被奴役者严重的精神“内伤”。

创作背景

鲁迅通过塑造“阿Q”这一典型形象,淋漓尽致地揭露了这种普遍存在于“国民魂灵”中的精神病症是怎样严重地麻醉了中国人的人生,成为一种阻碍社会革命的历史惰力。

“要画出这样沉默的国民的魂灵来”

揭出病苦引起疗救的注意,改造国民性,根除这种蚕食民族和人民灵魂的奴性。

创作目的

鲁迅先生用荒诞的语言写尽了他荒诞的一生。笑着笑着就让我们看见了旧中国残酷的生活真相。蓦然发现,先生笔下可怜可憎又可笑的成年人永远让人警醒。

《阿Q正传》是鲁迅对旧中国病态国民性的一次集中展示和系统的大清算。精神胜利法贯穿阿Q的一生。阿Q要被杀头了,也还在用精神胜利法使自己忘记杀头的苦楚。

创作意义

刻画了

阿Q“精神胜利法”的表现及严重危害

展示了

辛亥革命前后畸形的中国社会,特别是畸形的国民精神面貌

反映了

当时国民普遍存在的病态心理,以笔为刀,“画出这样沉默的国民的魂灵来”

揭示了

国民劣根性,“暴露国民的弱点”,揭露当时的病态社会,“引起疗救的注意”

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

05艺术特色

喜剧的外套,悲剧的内核——含笑的悲叹

一

“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的东西撕破给人看。”

将悲剧和喜剧因素相互交织、融合,构成这篇小说最大的艺术特色,产生了意味深长的内蕴和强烈的讽刺效果。 阿Q的一生是悲剧性的,但又是通过阿Q日常生活中富有喜剧性的事件表现出来的。读作品时,往往被阿Q的可笑言行逗得忍俊不禁,可是掩卷沉思,又不免悲从中来,为阿Q的不幸遭遇而唏嘘叹息,也对残暴的统治者切齿痛骂。

嬉笑怒骂,皆成文章——精彩的杂文笔调

二

小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言进行议论、讽刺、挖苦、调侃。或反语或夸张,或大词小用,或庄词谐用,其最终目的就是撕下假面,揭露真相,充分显示了鲁迅先生的幽默讽刺才能和独特的语言风格。

精湛的白描手法,精微的心理刻画。

三

白描手法

白描手法主要表现在小说语言上,就是抓住对象的关键特征,用简练的笔墨将其生动地展现出来。这一技法的主要特点是:①不写背景,只突出主体。②不求细致,只求传神。③不尚华丽,务求朴实。抓住事物特征,用最最简练的笔墨,把描写对象生动、形象地展现在读者面前。

文中多处运用了白描手法来刻画人物形象,比如当阿Q知道要挨打时“赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”,既说明阿Q地位的低下,也展现出他性格的卑微,含义十分丰富;阿Q对尼姑的举动生动地刻画了他卑鄙而肮脏的灵魂。这些都表现了作者运用白描手法的高超能力。

作者出色地描写了那个与自己所创造的人物完全不同的阿Q形象,浮现出鲁迅自身的痛苦和哀愁。这种二重性深深浸润到作品的内部。

——村上春树

我愿意用我全部作品“换”鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。

——莫言

著 / 鲁迅

节选

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

01文学常识

作者介绍

鲁迅(1881年—1936年),浙江绍兴人,原名周樟寿,后改名 ,字豫山,后改为 ,“鲁迅”是他1918年发表 (第一篇白话小说)时所用的笔名。著名文学家、思想家、革命家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,也被称为 。

“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

——毛泽东

周树人

豫才

“民族魂”

《狂人日记》

鲁迅主要作品

散文诗集

小说集

杂文集

散文集

《朝花夕拾》

《野草》

《呐喊》 《彷徨》 《故事新编》

《热风》 《华盖集》 《坟》

《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,出版于1923年8月,收集了包括《狂人日记》等共15篇小说。

取名《呐喊》是要以呐喊声“惊起较为清醒的几个人”,破毁“铁屋子”,并“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士”。表示他愿同新文化“前驱”取同一步调,为革命呐喊战斗。

《呐喊》反映了从辛亥革命到五四运动前后的中国社会,特别是在帝国主义和封建主义压迫下的农村和村镇的面貌;塑造了没落知识分子(《孔乙己》)、城市贫民(《药》)、人力车夫(《一件小事》)、被压迫农民(《故乡》《风波》)等形象。

02整体感知

《阿Q正传》,是鲁迅先生于1921—1922年撰写的中篇小说。小说最初发表于北京《晨报副刊》,后收入小说集《呐喊》。《阿Q正传》是鲁迅唯一的一部中篇小说,共九章。

鲁迅在小说前言里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圆的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

阿Q

解题

正传

“正传”指章回体小说、评书等的正文,也指所要叙述的正题,这里引申为“本传”的意思。本篇小说模拟古代史传,以“传”的形式构成全篇,为小人物作传,描写了这个人物可怜、可笑又可悲的一生。

《阿Q正传》整体感知

《阿Q正传》是以辛亥革命前后的中国农村为背景,描写了一个小型的农村社会未庄里发生的故事,鲁迅将阿Q、赵太爷、吴妈、假洋鬼子、小D、王胡等人本身具有的个性展现得非常精彩,对于当时的中国人畸形的思想与人性特征进行了细致的剖析,向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

《阿Q正传》章节概述

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

关键词

序

优胜记略

续优胜记略

恋爱的悲剧

生计问题

章节概述

介绍阿Q的身份、地位

追述往事,刻画阿Q性格特征:精神胜利法

继续写阿Q的精神胜利法

写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境

写阿Q走投无路,揭示麻木的国民吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱

第六章

第七章

关键词

从中兴到末路

革命

章节概述

写出阿Q从走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步

写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求

写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格

不准革命

第八章

写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被自决

大团圆

第九章

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

03文本研读

1.请同学们根据小说提供的信息,整理“阿Q”这个典型人物的“档案表”。

姓名 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

家庭成员 住址

爱好 外貌特征

阿Q

30左右

雇农

无

喝酒、押牌宝

不详

未婚

打短工

未庄土谷祠

头有癞疮疤、黄辫子、破夹袄

通过以上信息可以看出阿Q是无名无姓无籍贯无行状无家无固定职业的底层贫民。

2.简要概括二、三两章分别写了阿Q的哪些“行状”?分析阿Q的形象特征。

第二章

阿Q穷得无老婆却吹其儿子以后会阔。

阿Q穷得娶不上老婆,却想“我的儿子会阔得多啦”,将希望寄托在没有希望的未来。眼前不阔,将来会阔,可以看出他是一个逃避现实,妄自尊大的人。

第二章

阿Q进过几回城,却讥笑未庄人“不见世面”。

阿Q一方面因进过城而“更自负”,另一方面又“鄙薄城里人”。“更自负”是对于未庄人而言的,表现了他的盲目,以为进过城,看到了未庄人没有见过的东西,就非常了不起;而“鄙薄城里人”则表现了他盲目的自尊自大和狭隘。通过笑城里人,笑乡下人的过程来说明,生活中我比不上你们,但见识上我比你们高多啦!

第二章

阿Q的癞疮疤被闲人笑话,和他起冲突,反抗却被打。

①因为他讳说“癞”以及一切近于“赖”的音,后来推而广之,“光”也讳,“亮”也讳,再后来,连“灯”“烛”都讳了。

这些都展示了阿Q敏感自卑,又极度自尊的心理。

第二章

②“估量了对手,口讷的他便骂,气力小的他便打”“然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。”

“骂”“打”“怒目而视”三种做派,显出阿Q的欺软怕硬。

③阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

面对现实中的失败,阿Q把自己被打“假想”为被“儿子”打,认为自己得胜了,逃避现实,通过这样欺骗自己来寻求安慰,寻求解脱。“心满意足”体现了他的自欺欺人。

第二章

④“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“虫豸”比“畜生”更低一级,表现出阿Q 的另一特点:自轻自贱。这样的投降,是阿Q的又一发明创造,实在打不过就自轻自贱。

第二章

阿Q赌场赢钱被打而自扇耳光。

分明是别人抢走了阿Q赌赢的钱,他却在愤怒之中打了自己两个耳光,仿佛是自己打了别人一样,然后“心满意足的得胜的躺下了”,现实中自己打自己,但在精神上自己打别人,这就体现了阿Q自轻自贱、自我麻醉。

第三章

阿Q被赵太爷打而得意。

他得意因为曾经受过赵太爷的打而换来了人们对他的“仿佛格外尊敬”。挨打像荣幸地蒙受恩惠一样,一个“蒙”字,形象地刻画了阿Q丧失人格、趋炎附势的变态心理。实际上这是一种可悲的奴相。

第三章

阿Q和王胡比捉虱子被打,遭遇平生屈辱。

①阿Q最初是失望,后来却不平了:看不上眼的王胡尚且那么多,自己反倒这样少,这是怎样的大失体统的事啊!他很想寻一两个打的,然而竟没有,好容易才捉到一个中的,恨恨的塞在厚嘴唇里,狠命一咬,劈的一声,又不及王胡响。

这又是他争强好胜,麻木愚昧的表现,美比不过别人,就同别人比丑,赢了也算是一种莫大的胜利。

第三章

②“‘君子动口不动手’!”阿Q歪着头说。

这是无奈的告饶,刻画了阿Q的懦弱卑怯。

③在阿Q的记忆上,这大约要算是生平第一件的屈辱,因为王胡以络腮胡子的缺点,向来只被他奚落,从没有奚落他,更不必说动手了。而他现在竟动手,很意外,难道真如市上所说,皇帝已经停了考,不要秀才和举人了,因此赵家减了威风,因此他们也便小觑了他么

这是阿Q的自我安慰之语,既表现了他的愚昧无知,又巧妙地写出了当时的社会背景。

第三章

阿Q挨假洋鬼子的哭丧棒,转而欺负小尼姑。

①不料这秃儿却拿着一支黄漆的棍子——就是阿Q所谓哭丧棒——大踏步走了过来。阿Q在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着,果然,拍的一声,似乎确凿打在自己头上了。

“等候”一词妙在它表明了阿Q的奴性不仅是被动挨打不敢反抗,更是发展到了主动接受挨打的地步。这种奴性人格,让阿Q在某种程度上变成了受虐狂。

第三章

②在阿Q的记忆上,这大约要算是生平第二件的屈辱。幸而拍拍的响了之后,于他倒似乎完结了一件事,反而觉得轻松些,而且“忘却”这一件祖传的宝贝也发生了效力,他慢慢的走,将到酒店门口,早已有些高兴了。

“似乎”“反而”“而且”“也”“早已”表明阿Q麻木至极,对于所受的痛苦,阿Q 习惯于“忘却”,真是可悲、可怜。

第三章

③阿Q走近伊身旁,突然伸出手去摩着伊新剃的头皮,呆笑着。

“摩着”这个词的意思是来回摩擦,用力不大,却充满占人便宜的成分,形象的表现出阿Q流氓无赖的嘴脸。“呆笑”则写出了他欺软怕硬的丑态。阿Q欺负弱小的尼姑,尽显阿Q欺软怕硬,卑鄙无赖的嘴脸。

阿Q人物形象小结

阿Q他受尽屈辱,生活贫苦,忍饥挨骂。他在未庄人的眼里根本就不是一个完整的人,只是人们茶余饭后的笑料而已,他是可怜的;但同时他也沾染很多陋习,他妄自尊大、愚昧狭隘、懦弱卑怯、自欺欺人、蛮横霸道、欺软怕硬,又是可恨的。

鲁迅对阿Q的遭遇充满着深切的同情,他对阿Q是“哀其不幸,怒其不争”。

对阿Q的历史评价

阿Q具有“双重人格”:是羊而同时又是狼,可怜可恨。

自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。

——鲁迅《坟·灯下漫笔》

对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

奴才兼有两种身份,在主子面前是奴才,而在地位比他低一等的小奴才面前则又是暴君。

鲁迅

3.结合节选分析,什么是“精神胜利法”?

精神胜利法

精神胜利法就是对于事实上的屈辱和失败,用一种自嘲自解的方式,在想象中取得精神上的满足和胜利。实质就是一种自我安慰的心理现象,一种不思进取,逃避现实,自欺欺人的处事方式。

如果遇到的是弱者,如小尼姑,小D等,就极尽无赖之能事或大打出手,他把痛苦屈辱迁移到别人身上,以获得心理上平衡和精神上的愉悦,这样,他就“胜利”了。

遇强者

当阿Q遇到强者如假洋鬼子之流,不自觉地流露出鄙夷憎恶,自然被欺负被痛打,以阿Q的力量当然打不过人家,失败在所难免,但是他又不甘心失败,只得假想自己很了不起,或者自己作践自己以求得别人的饶恕,求得心理的平衡,或者干脆忘却,最终精神上轻松了,满足了。

遇弱者

4.精神胜利法产生的原因是什么?

统治阶级的精神奴役

自身阶级的弱点

生存的困境

统治阶级留下的创伤,被凌辱与毒害的烙印。当时的中国农民从一次次造反的失败中,错误地得出了造反没有出路的结论,而不造反又无法忍受现实和痛苦生活,只好寻求精神上的安慰,或求佛拜神,或寄希望于来世。

不能正视缺点,寻求精神安慰。(小农社会的落后、保守)当时的中国农民长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;而且当时的中国农民虽然其社会地位低贱,但在家庭中却具有至高无上的尊严,而且越是在外面受辱受压,就越是在家庭中称王称霸。

无田地,无房屋,无女人等。现实的不如意,只能通过精神的自我欺骗获得满足。

鲁迅在杂文中这样说过,中国人不敢正视各方面,用瞒和骗制造出奇妙的逃路,而自以为正路。在这路上,就证明着国民性的怯弱,懒惰,而又巧滑,一天一天满足着,即一天一天堕落着,却又觉得日见其光荣。

阿Q于黑暗与荒蛮中,自造出一条奇妙的逃路——精神胜利法。在他那里,精神胜利法屡试不爽,殊不知自己就是一个悲哀的笑话。

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

04主题探究

5.鲁迅先生为什么塑造阿Q这一人物形象?

(提示:可以从小说创作的背景、目的和意义三个方面去思考)

创作背景

1840年鸦片战争之后的中国历史,是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理:

鲁迅不止一次地对这种畸形变态心理作出概括:“遇见强者,不敢反抗,便以‘中庸’这些话来粉饰,聊以自慰。所以中国人倘有权利,看见别人奈何他不得,或者有‘多数’作他护符的时候,多是凶残横恣,宛然一个暴君,做事并不中庸。”旧中国的他们对帝国主义侵略已到了割地赔款丧权辱国的地步,但偏要自称“天朝”,沉醉在“东方的精神文明”中,鼓吹中国文明“为全球所仰望”。已经到了死亡的边缘,却追求精神上的胜利。这一思想深深毒害着处于下层的劳动人民。

对自己统治下的臣民又摆出主子的架子,进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。

一方面

另一方面

对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相

辛亥革命

推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心

没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务

资产阶级

封建统治者

资产阶级把有强烈革命要求的农民拒之门外。因此,广大农民在革命之后,仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫,经济上的剥削和精神上的奴役。

封建统治者为了维护自己的统治,采取暴力镇压和精神奴役的政策,利用封建礼教、封建迷信和愚民政策。在阿Q身上,可以看出封建精神奴役的“业绩”和被奴役者严重的精神“内伤”。

创作背景

鲁迅通过塑造“阿Q”这一典型形象,淋漓尽致地揭露了这种普遍存在于“国民魂灵”中的精神病症是怎样严重地麻醉了中国人的人生,成为一种阻碍社会革命的历史惰力。

“要画出这样沉默的国民的魂灵来”

揭出病苦引起疗救的注意,改造国民性,根除这种蚕食民族和人民灵魂的奴性。

创作目的

鲁迅先生用荒诞的语言写尽了他荒诞的一生。笑着笑着就让我们看见了旧中国残酷的生活真相。蓦然发现,先生笔下可怜可憎又可笑的成年人永远让人警醒。

《阿Q正传》是鲁迅对旧中国病态国民性的一次集中展示和系统的大清算。精神胜利法贯穿阿Q的一生。阿Q要被杀头了,也还在用精神胜利法使自己忘记杀头的苦楚。

创作意义

刻画了

阿Q“精神胜利法”的表现及严重危害

展示了

辛亥革命前后畸形的中国社会,特别是畸形的国民精神面貌

反映了

当时国民普遍存在的病态心理,以笔为刀,“画出这样沉默的国民的魂灵来”

揭示了

国民劣根性,“暴露国民的弱点”,揭露当时的病态社会,“引起疗救的注意”

图源:《阿Q正传丰子恺插图本》

05艺术特色

喜剧的外套,悲剧的内核——含笑的悲叹

一

“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的东西撕破给人看。”

将悲剧和喜剧因素相互交织、融合,构成这篇小说最大的艺术特色,产生了意味深长的内蕴和强烈的讽刺效果。 阿Q的一生是悲剧性的,但又是通过阿Q日常生活中富有喜剧性的事件表现出来的。读作品时,往往被阿Q的可笑言行逗得忍俊不禁,可是掩卷沉思,又不免悲从中来,为阿Q的不幸遭遇而唏嘘叹息,也对残暴的统治者切齿痛骂。

嬉笑怒骂,皆成文章——精彩的杂文笔调

二

小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言进行议论、讽刺、挖苦、调侃。或反语或夸张,或大词小用,或庄词谐用,其最终目的就是撕下假面,揭露真相,充分显示了鲁迅先生的幽默讽刺才能和独特的语言风格。

精湛的白描手法,精微的心理刻画。

三

白描手法

白描手法主要表现在小说语言上,就是抓住对象的关键特征,用简练的笔墨将其生动地展现出来。这一技法的主要特点是:①不写背景,只突出主体。②不求细致,只求传神。③不尚华丽,务求朴实。抓住事物特征,用最最简练的笔墨,把描写对象生动、形象地展现在读者面前。

文中多处运用了白描手法来刻画人物形象,比如当阿Q知道要挨打时“赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”,既说明阿Q地位的低下,也展现出他性格的卑微,含义十分丰富;阿Q对尼姑的举动生动地刻画了他卑鄙而肮脏的灵魂。这些都表现了作者运用白描手法的高超能力。